II

Несмотря на уменьшение числа земледельцев, количество произведений почвы не перестает возрастать. Правда, разработка почвы есть такая промышленность, которая развивается с наибольшею медленностью и именно потому, что она самая древняя и что все её способы, передаваемые от отца к сыну, запечатлены рутиною; тем не менее однако же, и в земледельческом мире совершается переворот, который уже совершился в мире промышленном; в земледелие вводится разделение труда, и более образованный крестьянин, лучше понимая землю, умеет сделать ее гораздо более плодородною при меньших усилиях. О громадном прогрессе французского земледелия можно судить по тому факту, что производство зерновых хлебов, которое важнее всех, потому что дает хлеб, в течение полувека более, чем удвоилось, при чем засеваемое пространство увеличилось не более, как на одну шестую. Кроме того, породы засеваемых зерновых хлебов улучшены. Во многих местах пшеница растет густыми колосьями там, где прежде собирались лишь плохия жатвы ржи или ржи с пшеницею.

Годы, которые земледельцы считают теперь не весьма плохими, в первой половине нынешнего века были бы годами необычайного изобилия: что прежде было богатством, то теперь становится бедностью. В годы неурожая и дороговизны Франция должна была возить хлеб с европейского Востока, из Алжира и Нового Света.

Урожай пшеницы с гектара был:

| С | 1815 | по | 1835 | г. | 11 | гектол. | 57 | литров. |

| » | 1836 | » | 1855 | » | 13 | » | 30 | » |

| » | 1856 | » | 1876 | » | 14 | » | 52 | » |

| 1880 | 14 | » | 62 | » |

В 1815 году общая цифра сельских посевов составляла 132.000.000 гектаров, из которых на долю пшеницы приходилось 34.361.000 гектолитров, а ценность зерна и соломы составляла 2.600.000.000 франков.

Земледельческая промышленность представляется в следующем виде:

| Пшеница | 6.944.059 | - | 119.508.361 |

| Рожь | 1.529.606 | - | 24.988.879 |

| Ячмень | 916.585 | - | 17.969.778 |

| Овес | 3.920.561 | - | 95.579.406 |

| Проч | 264.755 | - | 4.560.722 |

| 13.575.566 | - | 262.607.146 |

Первая колонна цифр показывает пространство засеянных полей в гектарах, а вторая—урожай в гектолитрах. Среднее потребление пшеницы на человека было: в 1821 г. 1,53 литра; в 1835 г. 1,59; в 1852 году 1,85 и в 1881 г. 2,50 литра.

Северная Франция, более населенная, гораздо производительнее хлебами, чем не столь плодородные от природы центральные области и чем департаменты юга, в которых население на таком количестве располагает более выгодными условиями для производства растений, требующих высшего летнего тепла. Благодаря положению своему в средине умеренного пояса и на склонах двух морей, Франция представляет наибольшее во всей Европе разнообразие в своем земледелии. Остров Корсика и двенадцать департаментов Средиземного побережья и нижней долины Роны имеют масличные плантации, доставляющие лучшее в мире масло, которого вывезено в 1894 году на 3.600.000 франков. В тех же областях Франции и других южных департаментах собирается лист шелковицы, который питает шелковичного червя и под руками лионских мастеров превращается в материи необыкновенной красоты. Несмотря на разные болезни, которым подвергается шелковичный червь в течение двух десятков лет, разведение шелковицы составляет еще важный источник дохода.

Производство коконов было: в 1760 году 6.600.000 килогр. на 15.500.000 франков; в 1853 г. 26.000.000 на 117.000.000 франков; в 1872 г. 9.871.100 килогр. на 60.700.000; в 1882 г. 9.721.206 килогр. на 58.230.024 франков. Шелковичных заведений в 1883 г. было 151.400.

Но славу и великое богатство южной Франции составляют её виноградники. Хотя виноград может произрастать во всех местах Франции и встречается, по крайней мере, в виде шпалерника из виноградных лоз во всех департаментах; хотя Шампань, столь знаменитая, особенно заграницею, своими пенистыми винами, находится именно на северном склоне территории,—но самые обширные и самые производительные виноградники во Франции находятся на южном склоне, в широком смысле этого слова, при подошве Севенн и Альп, в долине Роны и Саоны, в Борделэ и на обращенных к солнцу склонах Ангумуа и Сентонжа. Все виноградники занимают более 2 миллионов гектаров, т.е. около одной двадцать пятой части всей территории, но стоимость их далеко превосходит стоимость произведений других крупных родов земледелия.

Пространство земель под виноградниками в 1895 г. было 1.747.002 гектара, давших 26.688.000 гектолитров вина.

Несмотря на сильный вред, причиняемый филлоксерою, ни одна страна в Европе: ни Иберийский полуостров, ни Австро-Венгрия, ни Италия не могут сравниться с Франциею ни по количеству и разнообразию вин, ни по превосходству фабрикуемых в них водок. Но сбор винограда во Франции уже не составляет, как это было прежде, половины сбора со всего света. По мере уменьшения сбора во Франции он увеличивается в других землях, но это нисколько не вредит Франции, которая получает это вино для сдабривания (coupage). С 1880 года Франция более получает вина, чем вывозит. В 1895 году ввезено было во Францию 4.515.000 гектолитров вина, а вывезено 1.359.000 гектолитров. Пространство виноградников, уничтоженных в 1888 году, было 764.000 гектаров, не вполне испорченных 642.000; всего 1.406.000 гектаров.

Ежегодный вывоз вина весьма слаб и составляет не более одной двадцатой количества, потребляемого во Франции: почти все обыкновенные вина остаются дома. Виноградной промышленности уже несколько лет грозит ужасный враг—филлоксера, которого наука еще не победила и который опустошил уже почти совершенно 50 департаментов. Потери эти громадны, но бедствие способствует по крайней мере освобождению земледельцев от рутины, заставляет и научает их ухищряться находить новые средства, для занятия новыми родами земледелия: дух инициативы растет, и, конечно, ни почва, ни климат не откажут им в возможности вознаградить потерю даже с избытком.

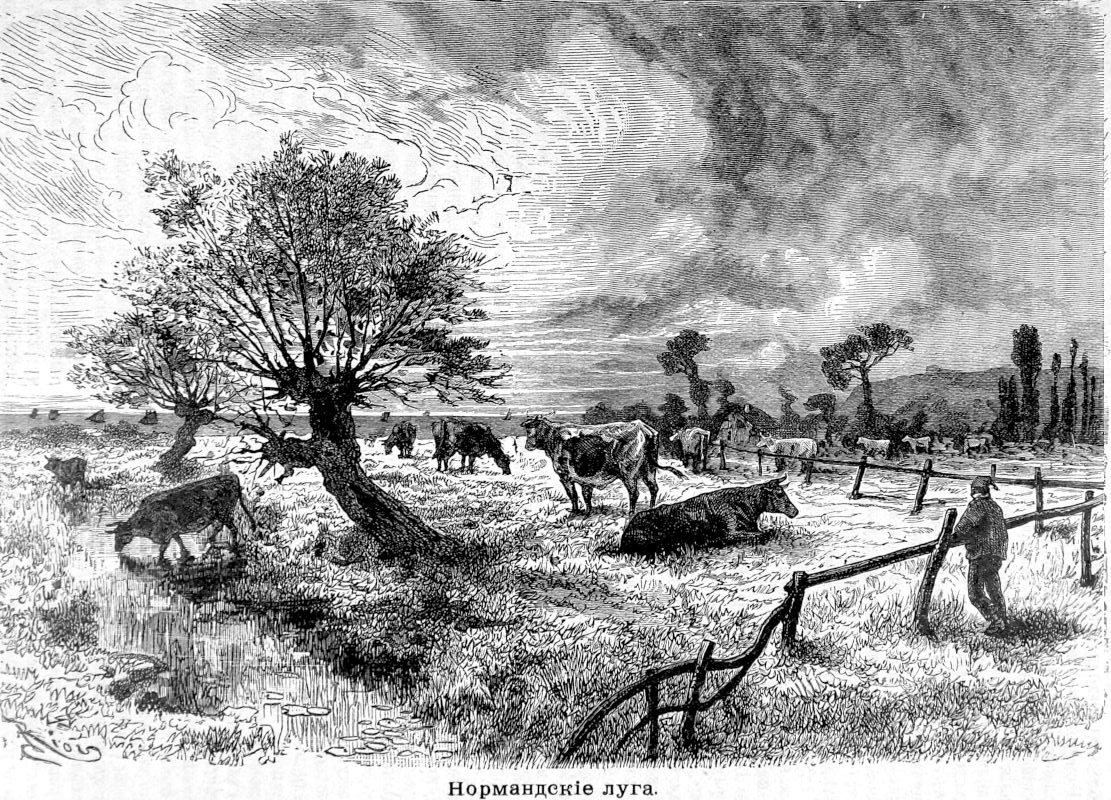

Для земледельческих произведений умеренного пояса во Франции есть надлежащая почва. Производство картофеля в ней больше, чем в какой-либо другой европейской стране; маслянистые растения весьма распространены, особенно в северной Франции; прядильные растения: лен, конопля, занимают обширные пространства почти во всех частях территории, но главным образом на склоне Ламанша и океана; свекловица—растение по преимуществу промышленное, так как употребляется для фабрикации сахара, сеется в полях северной Франции около заводов; фруктовые и плодовые сады окружают преимущественно города, и доставляемые ими фрукты и овощи служат не только для снабжения Франции, но, частию, и Англии. Но главнейший земледельческий продукт после хлебов, стоящий даже выше вина—это луговые травы. Сборы сена и фуража увеличиваются, и земледельцы с каждым годом все более и более овладевают ландами и пастбищами, превращая их в сенокосные луга.

Образовавшийся в 1881 году синдикат для борьбы с филлоксерою состоял из 6.414 собственников с 17.000 гектаров виноградников, а в 1882 году из 12.338 собственников с 32.685 гектарами. По мере уменьшения виноградников, уменьшилось производство сидра, которого в 1895 году было выделано 25.587.000 гектол., а вывезено 20.116. Картофелем засеяно 1.274.110 гектаров; свекловицею 449.857 гектаров, а сбор был 146.602.000 метрических квинталов. Натуральных лугов считалось 5.000.000 гектаров, дающих 160.000.000 квинталов сена приблизительно на один миллиард франков ценностью; 2.800.000 искусственных лугов дают 110.000.000 квинталов фуража ценностью приблизительно в миллиард франков. Величайшая легкость сообщений способствует разделению труда по разведению живущих в этих лугах животных. Земледельцы каждой местности научились уходу преимущественно за теми животными, разведению которых наиболее благоприятствуют местный климат и почва; здесь преобладает разведение овец, там—быков или лошадей. Случается даже, что одну и ту же породу животных перемещают из одной провинции в другую, смотря по возрасту и росту животных и не пренебрегая ничем, чтобы сообщить им всю возможную силу и красоту. Так преобразовываются с веками пастушеские нравы. Кочующие народы следуют за своими стадами по местам пастбищ; у земледельческих народов существуют пастухи, сопровождающие стада в переходах на горы или равнины и приводящие их домой: ныне же, в наших промышленных странах только сами животные переходят из одной местности в другую, меняя своих главарей, с места рождения до места откармливания: эти перемещения и, в особенности, скрещивания всякого рода имеют последствием видоизменение местных пород и сглаживают различные особенности в пользу отыскиваемых скотоводом качеств.

В северных и северо-западных департаментах, от Мааса до устья Луары, разводится преимущественно лошадь, представляющая здесь лучшие породы; в горах юга больше ослов и мулов, которые карабкаются по скалам уверенным шагом; но самые крупные и самые сильные ослы разводятся в Пуату. Рогатый скот особенно многочислен во всех луговых областях, т.е. на влажном побережье Ламанша и океана от границ Бельгии до границ Сентонжа и на всех высотах с пастбищами в Пиренеях, Лимузэнских горах, Юре и Вогезах. Бараны, требующие более сухих пастбищ, пасутся, преимущественно, в восточных Пиренеях, в Севеннах, на Центральном плоскогорье, в равнинах Берри, Орлеанэ, Шампани, восточной Пикардии и на соленых лугах побережья. Козы любят крутизны и разводятся преимущественно в бассейне Роны. Свинья, приспособляющаяся ко всем климатам и кормам, распределена равномернее в Бретани, Нормандии, Лотарингии, Перигоре, Лимузэне и Бурбоннэ. Птицеводство, которое в скотоводстве есть то же, что садоводство в собственно земледелии, развивается все более и более, преимущественно в Пикардии, Фландрии, Мэне и Беарне Пчелиные ульи, особенно в Бретани, также вносят некоторую часть богатства в состояние поселянина.

Домашних животных и птиц в 1880 г. было: лошадей 2.848.800, мулов 273.820, ослов 392.850, быков 11.446.250, овец 22.516.100, свиней 5.565.600, коз 1.522.350, стоимостью более 5.000.000.000 франк., птицы 58.280.000, стоимостью более 110.000.000 франк,, пчелиные ульи в 1882 г. 1.971.650, стоимостью более 23.700.000.

Наконец, рыбаки не ограничиваются ловлею рыбы в море около берега или в водах Нью-Фаундленда и Исландии, и в собирании по отмелям раковин, но они «возделывают» воды и собирают в них устриц и ракушек. Французских судов, занимавшихся рыбною ловлею в 1800 году в Нью-Фаундлендских водах было 156 в 23.824 тонн, снаряженных 5.980 арматорами, а у берегов Исландии в 1882 г. 211 судов в 21.255 тонн, снаряженных 3.696 арматорами. Для береговой ловли в 1882 г. было 22.891 судно в 156.287 тонн и 52.954 рыболова. В 1880 г. мелкая рыбная ловля дала 63.115.000 франк., а крупная 16.685.000 франк. В 1882 г. рыболовство в общем дало 92.963.000 фр.

Рыболовных заведений было в 1878 году 36.930.

Охота не имеет большого значения в стране, и дичь далеко не вполне вознаграждает все расходы охотника. В деревнях выводятся птицы и мелкие звери; но вредные животные еще есть. В Англии последний волк был убит более двух столетий тому назад, между тем как во Франции их бродит около стад, как полагают, до двух тысяч. Вред от них составляет не менее миллиона франков.

Количество домашних животных у французских земледельцев, по сравнению с другими народами Европы, оказывается выше среднего. Конечно, Великобритания богаче Франции своими прекрасными скаковыми, охотничьими и упряжными лошадьми; ей же принадлежат и учителя в искусстве разведения рогатого скота и баранов; в Германии и Австро-Венгрии лошадей больше, и породы их красивее, чем во Франции; Швейцария славится пастушеским делом. Но французские поселяне принадлежат к числу лучших воспитателей домашних животных. Не довольствуясь снабжением рынков Парижа и других больших городов страны, они отправляют, преимущественно в Англию, скот и произведения своих ферм: масла, сыры, яйца и птиц, при чем покупатели Лондона ценят с каждым годом дороже произведения, присылаемые Франциею, где пространство, снабжающее Англию, постепенно расширяется от побережья Ламанша к внутренности. Яиц вывозится из Франции в Англию ежегодно средним числом 800.000.000 на 160.000.000 франков, а масла в 1833 году 1.100.000 килограммов, в 1883 же году 35.000.000 килограммов на 100.000.000 франков.

Можно утверждать без парадокса, что крестьянин теперь есть хозяин Франции. Это справедливо в некотором смысле по крайней мере по отношению к земледельцам, владеющим среднею собственностью. С тех пор, как дворянство должно было распродать большую часть своих земель людям, занимавшимся прежде её обработкою, крестьяне сделались распределителями матерьяльной жизни: у них хлеб и вино, они располагают судьбою городов, от них зависит изобилие и недостаток. Правда, продавать свои произведения их интерес, и они не упускают его, но стараются продавать дорого, выжидают благоприятной минуты, зная, что в их распоряжении находится не только национальный, но, благодаря свободе торговли, и заграничные рынки. Общая цифра земледельческой промышленности в 1877 году по Лаверню была 7.500.000.000, а в 1860 году, по оффициальной статистике, 9.778.000.000. Продажная цена земли в 1883 году составляла: лучшая земля ценилась в 3.829.039.098 фр.; удобная 57.514.860.648 фр., луга 14.799.518.127 фр.; виноградники 6.887.902.398 франков; леса 6.256.930.960 франков; ланды и пастбища 1.394.532.180 фр.; прочия земли 901.222.664 фр., всего 91.584.006.075 франков. В политике влияние крестьянина выражается не так очевидно и действует с большею медленностью, но тем не менее оно существует. Крестьянин, конечно, не производит революций, но часто заглушает их; он не принимает никакого участия в внезапных движениях городских населений, но ослабляет их силою своей инерции: это видно во всех событиях новейшей истории Франции.

Эта сила крестьянина основывается на твердой точке опоры, которую дает ему обладание землею: он одновременно и буржуа, и земледелец; он сам себе господин. Во Франции считается более восьми миллионов землевладельцев-собственников. Следовательно, считая членов семей, двадцать миллионов французов имеют свою долю земли. Это такая пропорция, какой не существует ни в какой другой стране Европы; но нужно добавить, что около четырех миллионов считаются неимеющими своей личной части, именно вследствие незначительности их владения и находятся, действительно, в бедности. Многие из недвижимых имуществ так малоценны, что продажа их не могла бы вознаградить расходы по ликвидации «после смерти владельца». Благодаря наследованиям и продажам, собственность бесконечно видоизменяется и представляет в своих переходах сложные явления. В некоторых частях Франции стремится к восстановлению крупная собственность, и большая часть обрабатывающих ее работает для других. В других же местах раздробление земли регулярно продолжается: вилл и садов становится больше; а замки и парки исчезают.

Вообще, не говоря о тысячах местных передвижений земельных границ, земля продолжает делиться на отдельные владения. Число участков, с которых берется земельный налог и из которых многие, конечно, могут принадлежать одному и тому же лицу, не переставало увеличиваться до последней войны, которая слегка понизила это число. При этом надо заметить, что это увеличение происходит быстрее в департаментах, в которых менее развита промышленность.

В 1881 году число собственников земли доходило до 8.424.218 семейств. Лиц, плативших поземельный налог, было: в 1815 г. 10.083.731; в 1851—12.393.366; в 1869—10.988.730; в 1870—14.485.282; в 1871—13.820.655 и в 1881—14.298.008. Сумма поземельного налога в 1895 году доходила до 245.317.102 франка.

Возрастание налогов с 1826 г. по 1881 г.: в центральных департаментах возрасло на 70,2 процента; в юго-восточных на 55,2; в юго-западных на 54,2; в западных на 44,4; в северо-западных на 36,2, а в юго-западных на 34,4. В течение некоторого времени можно было бояться, чтобы богатые крестьяне не пытались восстановить для себя крупную собственность; и действительно, попытка была сделана во многих местах, но в виде отдельных случаев. Осторожный крестьянин знает хорошо, что земля имеет ценность только под условием обработки её тем, кто ею владеет: он старается не обременять себя такими землями, за обработку которых ему пришлось бы платить, и, «округлив достаточно свое владение, он прекращает свои покупки и бережет деньги, чтобы отдавать их в займы, под хорошие обеспечения, может быть детям тех самых владельцев, которые были патронами его семьи». «Застой земледелия», на который жалуется столько земледельцев, помимо больших несчастий, в роде филлоксеры, града, наводнений и пожаров, существует только для тех, которые не обрабатывают землю сами. Тяжесть «задельной платы» падает, главным образом на владельцев крупных имений, хотя земледельческая поденная заработная плата еще гораздо ниже, чем плата городским рабочим. Доныне только десятая часть поземельной собственности принадлежит крестьянам: остальная в руках людей, не занимающихся хлебопашеством.

Колебания земледельческой платы с 1700 г.:

| Средняя поден. плата мужчинам | Годичный приход земледел. семьи | |

| 1700 | 0,50 | 180 |

| 1788 | 0,60 | 200 |

| 1811 | 1,05 | 400 |

| 1840 | 1,30 | 500 |

| 1852 | 1,42 | 550 |

| 1862 | 1,85 | 720 |

| 1875 | 2,00 | 800 |

Средняя ежегодная цифра убытков за время с 1876 по 1881 год от пожаров, наводнений, града и грозы была 195.650.000 франк. Порядок мелкой собственности, в сравнении с крупным землевладением, имеет весьма большие преимущества. Кадастровых участков ныне существует по крайней мере 127 миллионов, т.е. каждый из них имеет около сорока аров.

Эксплоатация обработанной земли (без лесов) 3.225.877. Среднее эксплоатируемое пространство 101/2 гект. Эксплоатация менее 10 гект., т.е. мелких владений, 2.435.401, т.е. 75,48 на 100. Эксплоатация от 10 гект. до 40 средних владений 536.309, т.е. 19,75 на 100. Эксплоатация более 40 гектаров, крупных владений 154.167, т.е. 4,77 на 100.

В некоторых местах земля, так сказать, искрошена, и это не только в округах больших городов, где преобладает огородничество, но и в совершенно хлебопашеских местах. Это разделение земли на отдельные и даже отдаленные один от другого куски влечет для крупного земледелия потери земли, денег и времени, невозможность правильного разделения полей на севообороты и частые тяжбы между собственниками. Чем дальше поле от жилища, тем затруднительнее на нем работа и тем дороже произведения: имения далее чем в пяти километрах могут даже дать в результате нуль. Многочисленность полей требует удлинения дорог и тропинок, требует больше границ, больше невозделываемых меж между различными владениями. Большая часть выгод, доставляемых научными приемами большим хозяйствам, заранее потеряны. Так паровые плуги, которые со всеми принадлежностями стоят около сорока тысяч франков, могут работать с пользою для владельца только при пространстве полей не менее 500 гектаров, а таких участков весьма не много. Во Франции существуют миллионы таких участков, которые слишком малы даже для животной работы, которая в пятнадцать раз дешевле людской. Во Франции с гектара собирается пшеницы от 15 до 17 гектолитров, в Англии от 18 до 25 гектолитров.

Пахотные поля во Франции дают меньше дохода, чем в Англии, при одинаковой поверхности. Крестьянам угрожает теперь сильная конкурренция Германии, где путем обмена произведена настоящая территориальная разверстка, соединившая различные участки для составления больших владений. Пахотной земли вследствие этого прибыло около одной шестидесятой, легкость же труда увеличилась в громадной пропорции. Большие американские фермерские хозяйства, эксплоатируемые не одиночными работниками, но соединенными силами батраков, заменивших невольников южных штатов, составляют разорительную конкурренцию Франции. Поэтому, чтобы французское хлебопашество сохранило свое место и шло бы вперед соразмерно с промышленностью, необходимо скорейшее применение методы труда в больших размерах для приложения научных приемов в обработке земли и утилизации её произведений. Это поведет к некоторым необходимым в земледелии улучшениям. Необходимо, чтобы крестьяне, прямо ли, при помощи ассоциаций, или посредственно и с большими для них расходами при вмешательстве господарства или синдикатов от капиталистов, научились смотреть на землю не как на множество отдельных клочков, не имеющих друг к другу никакого отношения, а как на целый организм, управляемый общими законами климата. Большие работы по дренажу и канализации на сырых землях, прорытие оросительных каналов—на сухих, устройство сдерживающих бассейнов в верхних долинах потоков и рек; ассенизация нездоровых земель, восстановление в горах лугов и лесов—это такие земледельческие труды, которые не могут быть исполнены, если главные заинтересованные люди, крестьяне, не умеют отделаться от обладания своим тесным огороженным клочком. Эти широкия предприятия начаты уже в тысяче местах, но так, что результаты не имеют связи и часто противоположны один другому,—их можно исполнить только по общему плану и при участии всех. Только тогда различные части страны, производительность которых так различна вследствие рельефа и свойств земель и традиций земледельческой рутины, будут в состоянии принимать участие в общем производстве.

Но все эти работы не более, как только первоначальный труд и вовсе не составляют истинного земледелия. Дело в том, что необходимо, по удачному выражению, «построить землю» подобно тому, как строят дома и дороги, и к этому должны служить все новейшие механические орудия. Но все это хорошо для больших имений; обработку же мелких можно уподобить садоводству. Мелкий собственник, подобно садовнику, должен знать каждый ком земли и подробно ее изучить во всех отношениях. Подобно садовнику, он должен воспитать растение, знать степень потребности для него воды, посвящать ему все свободное время, изучать все его свойства и воспроизводить новые организмы.

Не говоря уже о цветах и овощах, которые у него не оспаривает крупный землевладелец, но и вообще вся жатва, собранная с небольшого поля садовода, сплошь и рядом дает гораздо больший доход, чем крупные земли, обрабатываемые плугом и машинами; даже зерновые хлеба и те дают отличный сбор; небольшое, хорошо обработанное поле приносит сам 1.500-2.000, тогда как при экстенсивной системе хозяйства в среднем получается сам 10-12, а иногда даже сам 5. Китайцы, у которых земледелие и садоводство идут рука об руку, сеют все культивируемые ими растения, они давно уже миновали варварский обычай экстенсивной культуры. Все их земли делятся на мелкие хозяйства; каждая семья имеет свою землю, которую она обрабатывает собственными руками с чисто сыновнею любовью. Если подготовление почвы сложными работами по глубокому взрыхлению, дренажу, канализации и удобрению не допускает частичного деления, то с другой стороны хорошая культура, когда продукты по качеству соответствуют продуктивности почвы, не применима к режиму крупной собственности. В среднем мелкая собственность, которая по своей интенсивной культуре представляет промежуточную степень между крупным имением и огородом садовода, производит гораздо больше, чем latifundia, эта вечная причина социального разорения.

Доходы с больших Нормандских имений, по Бодрильяру, 3%, доходы с мелких и средних Нормандских имений, по Бодрильяру, 4% и 5%.

Но как же выполнить все эти великия реформы. Всякий знает, как много и долго еще нужно бороться с рутиною в стране, где 9/10 землевладельцев не знают даже своей почвы, так как ее обрабатывают чужия руки. Что касается крестьян-собственников, то они вообще не доверяют научной теории и относятся с презрением к теоретическим знаниям. Земледельческий институт и три сельскохозяйственные школы в Гриньяне, Монпелье и Гран-Жуане почти не имеют учеников, и если 33 школьные фермы посещаются охотнее, то во всяком случае общими идеалами там мало занимаются. Можно сказать, что еще половина Франции обрабатывается по старинным традиционным обычаям: даже простая расчистка пустошей далеко еще не окончена, и обширные пространства зарослей в Пиренеях, Гаскони, Бретани, в равнинах и плоскогорьях центральной Франции, еще дожидаются плуга. «Порченныя» болота западного побережья превращены в луга лишь в небольшой части; большая часть Камарги и берега приморских лагун в Лангедоке еще остаются смертоносными. Во Франции ныне не более 200.000 гектаров, которые могут пользоваться оросительными водами; но в распределения влаги существует такая неправильность, что разве только половину земли в стране можно считать хорошо орошаемою. Дурно управляемые реки часто опустошают поля, и в Альпах, Севеннах и Пиренеях обезлюживаются целые области, вследствие исчезновения растительной земли, неудерживаемой более ни корнями деревьев, ни травою. Правда, уничтожение лесов и цивилизация долго были терминами одинакового значения. Когда леса покрывали еще большую часть сельских пространств, пустоши, производимые рубкою, были станциями земледельца и основателя городов; но дело лесоистребления давно уже перешло свой предел. Хотя Франция имеет еще около более 9.185.000 гектаров леса, т.е. более одной шестой всей своей территории, но она не может продовольствоваться дровами, давая не более трети необходимого ей количества; строевой же лес почти весь идет из-за границы, обходясь ежегодно более 100 мил. франк. Продукты лесного хозяйства в 1876 г. по Матьё дали 23.675.550 франков. Ныне почти вся поверхность гасконских Ланд покрылась лесами так же, как и Солонь, и часть Бренна, и многие пустоши (gatins), по количество земли, которое было бы полезно засадить вновь лесом, полагают в миллион сто тысяч гектаров. Но с каким бы усердием ни принялись за это дело восстановления лесов, каковы бы ни были даже непосредственные выгоды этого восстановления для земледельца, как в плантациях трюфелевых дубов, на получение всех ожидаемых результатов понадобится не менее столетия хорошо направленных усилий. Только по истечении этого времени дорогия породы, особенно дуб, могут заменить собою смолистые породы с быстрым ростом, которыми пользуются, чтобы скорее покрыть лесом горные склоны. Но для нового насаждения леса следует не забывать, что пространство, занятое лесом, вовсе не соответствует его стоимости; напротив, чем больше лесов, тем менее они доходны. То, что обыкновенно принято понимать под словом лесоводство, в сущности не что иное, как лесное хозяйство, т.е. уменье бережно продавать лес на сруб, а вовсе не искусство насаждать его. В силу прогресса научнаго труда поле обращается в сад, а лес в фруктовый сад, где каждое дерево подвергается особому уходу.

В своем целом французское земледелие, как и в других странах Европы, своим первобытным состоянием свидетельствует о том всемирном социальном явлении, что развитие той или другой отрасли промышленности идет обратно пропорционально её давности; чем давнее существует тот или другой обычай, тем легче он обращается в рутину и задерживает всякий прогресс, тогда как всякое новое изобретение, не освященное веками, легко поддается улучшениям. В сравнении с мануфактурною промышленностью, земледелие почти непродуктивно. Оно располагает капиталом более 100 миллиардов и занимает более 20-ти миллионов человек, между тем производит не больше 8 миллиардов, т.е. 400 фр. на душу. В мануфактурной же промышленности 8 миллионов душ производят 15 миллиардов, т.е. 1.800 фр. на человека, что составит вчетверо, даже впятеро больше.