Глава I Северо-Атлантический океан

I.

Воды, омывающие, на северо-западе и севере Европы, Нидерланды, Британские острова, Ферёрский архипелаг, Исландию, Данию, Скандинавию, Шпицберген, образуют заливы и моря мало открытые; вся эта часть Атлантического океана есть лишь боковой бассейн, второстепенная котловина, гораздо меньшая по размерам и глубине чем обширная южная Атлантика, извивающаяся между двумя континентами—Старым и Новым Светом. Северные моря Европы, где, по свидетельству геологии, материки неоднократно исчезали в морских пучинах и снова выступали из-под жидкой массы, покрывают пространства, которые земля и вода постоянно оспаривали друг у друга в течение неизмеримо-длинных циклов жизни нашей планеты: острова, архипелаги, песчаные мели, широкие подводные пороги делят бездны северной Атлантики на множество второстепенных бассейнов, и, в соседстве с Европой, пространства, составляющие дно Ламанша, Исландского канала, Северного и Балтийского морей, могут быть рассматриваемы как принадлежащие геологически к твердой земле: это не что иное, как затопленные морскими водами равнины.

Если уже на материках трудно распознавать границы естественных областей, потому что переходы между смежными странами относительно рельефа почвы и климата совершаются по большей части постепенно, нечувствительно, то на океане совершенно невозможно провести идеальные линии раздела. Не говоря уже о том, что перемены времен года и чередование ветров происходят более свободно на гладкой поверхности морей, самая жидкая масса постоянно перемещается от действия бурь, приливов и отливов, течений и противутечений, поверхностных и глубоких, или нижних; кроме того, между водами происходит непрерывный обмен температур и различных физических условий. Вследствие этого, вообще говоря, можно только приблизительно обозначить раздельные пространства между океаническими областями.

Однако, подводные исследования, произведенные, при помощи промеров морского дна, с половины нынешнего столетия, дали возможность определить переходные пояса между различными бассейнами океана. Часть северной Атлантики, которую можно бы было назвать Скандинаво-британским океаном, отделена от американских вод пучинами глубиною больше 4.000 метров (около четырех верст): в этом месте проходит ров или канал, вырытый между двумя континентальными массами. Боковая долина этой пропасти, открывающаяся напротив Нью-Фаундлендской мели, направляется на восток к середине Атлантического океана, навстречу другому глубокому бассейну, который простирается на запад от Бискайского залива и Пиренейского полуострова; между этими двумя впадинами лежит порог, соединяющий плато Азорских островов с подводными плоскогорьями европейских морей. В своей совокупности Атлантика, омывающая север Европы, имеет небольшую относительно глубину, так что если бы морское дно поднялось на сотню метров, то восточные её заливы: Балтика, Северное море, канал св. Георгия, Ламанш, почти совсем исчезли бы. Кроме плоской возвышенности, служащей фундаментом для Британских островов, в северной Атлантике рассеяны и другие подводные плоскогорья менее обширные, именно плоскогорья о. Роккаль (Rockall), Ферёрских островов, Исландии, Ян-Майена. От Шотландии до Гренландии тянется подводный перешеек, рельеф которого еще не измерен вполне, но который покрыт слоем воды толщиною менее 700 метров даже в самых глубоких местах, между Оркадскими островами и мелью Ферёрских островов; между этими последними островами и Исландией порог лежит, средним числом, на расстоянии 500 метров от поверхности моря; на основании одного промера, сделанного по средине пролива, отделяющего Исландию от Гренландии, полагают, что и эта часть порога погружена на такую же глубину, то-есть около 500 метров. Камни, вынутые Валличем со дна моря, позволяют думать, что перешеек, соединяющий Исландию с Ферёрскими островами, вулканического происхождения, и что подземные силы содействовали разделению вод северного Атлантического океана на два отдельные бассейна. Что касается Роккальского подводного плато, то оно соединено с Гебридскими островами порогом, лежащим на расстоянии около 1.500 метров от поверхности моря. Средняя глубина всего восточного бассейна, который простирается от Исландии до Норвегии и который Мон (Моhn) предлагает назвать Норвежским морем, тоже равна 1.500 метрам, то-есть составляет около трети приблизительной толщины океанических вод на земном шаре. Впрочем, в центре этого моря найдена глубина в 3.405 метров.

В прежнее время многие географы, основываясь на некоторых обманчивых признаках, считали вероятным мнение, что глубина северного Атлантического океана постепенно уменьшается по направлению к полюсу; но исследования шведской полярной экспедиции 1868 года доказали ошибочность этой предвзятой идеи. В расстоянии около 300 километров к западу от Шпицбергена лот достал дно только на глубине 4.836 метров, так что даже такая гора, как Монблан, будучи брошена в эту бездну, не доставала бы своей верхушкой поверхности воды. Измерение, сделанное далее на севере, в море, носящем имя Парри, дало глубину 2.000 метров. Уже в 1818 году знаменитый полярный мореплаватель Скоресби опускал лот между Шпицбергеном и Ян-Майеном, и не нашел дна на глубине 2.150 метров. Из этого видно, что со стороны севера так же, как и в южном направлении, европейская Атлантика ограничена глубокими пучинами. Полярные льды, которые, в форме сплошных ледяных пространств и плавающих гор, проникают более или менее далеко на юг, также составляют для людей Европы естественную демаркационную линию. Замечательно, что дно океана представляет в своем рельефе много сходства с очертаниями соседних континентов. Если бы нынешний уровень моря понизился на 2.000 метр., так чтобы обнаружилась форма морского ложа, то мы увидели бы между Европой и Гренландией два новые, выступившие из-под воды, полуострова, направляющиеся к югу, на подобие Скандинавии, Иберии. Италии, Греции. Если бы затем исчез еще слой жидкой массы толщиною в 2.000 метров, то на востоке от Нью-Фаудленского моря появился бы поверх волн обширный полуостров, с многочисленными второстепенными разветвлениями, продолжающийся тоже по направлению к югу; наконец, порог, разделяющий две океанические пучины, западную и восточную, образовал бы перешеек, соединяющий северные земли с огромным полуостровом, орьентированным опять-таки по направлению с севера на юг и протянувшимся до Азорских островов или еще далее. По словам древних легенд, которые некогда собирались составителями морских карт как достоверные факты, один из этих погрузившихся в море полуостровов, контуры которых теперь можно проследить только при помощи батометра, был еще видим под волнами, когда первые мореплаватели отважились проникнуть в эти воды. Эта исчезнувшая земля носила даже особое название: она была известна под именем «потопленной земли Бусса». По мнению Делиля и некоторых географов прошлого столетия, в этом месте находился остров Финляндия (Finlandia), открытый в конце четырнадцатого столетия братьями Зено (венецианцами) и с той поры тщетно отыскиваемый мореплавателями.

Движения, совершающиеся в массе вод северной Атлантики, имеют, как и движения всех других морей, сложное происхождение; но они отличаются своей амплитудой и разнообразием своих уклонений от нормального хода. Нигде эти явления океана не исследованы более тщательно и подробно, но, вместе с тем, нигде они не перепутываются таким странным образом, как в северной Атлантике. Многие вопросы остаются еще неразъясненными в изучении этих движений жидкой массы, ибо одного знакомства с поверхностными течениями моря далеко недостаточно; нужно, кроме того, проследить мысленно все скрытые от взоров нижния противотечения, нужно наблюдать изменчивую температуру и соленость вод по всей их толщине.

Благодаря его суточной периодичности, нормальный ход приливов и отливов в морях и заливах северной Европы гораздо лучше известен, чем нормальный порядок морских течений. Большая приливная волна, которая распространяется с юга на север в нейтральной долине Атлантического океана, ударяясь в одинаковый час о противолежащие берега Старого и Нового Света, делится естественно на три отдельные волны, когда достигнет перекрестка проливов на юго-западе от Британских островов. Главная волна продолжает направляться к северу, вдоль западных берегов Ирландии, тогда как две второстепенные волны проникают—одна в пролив св. Георгия, другая в канал Ламанш. Но приливная волна, огибающая Ирландию на западе, тоже находит другие морские ворота: она проникает, через северный пролив в море между Англией и Ирландией и встречается с волной, вступающей через южные ворота. Вокруг Великобритании столкновение приливов происходит подобным же образом: приливная волна, которая, обойдя вокруг Шотландии, распространяется с севера на юг вдоль восточных берегов Англии, сталкивается, в соседстве с проливом Па-де-Кале, с волною, идущею гораздо более коротким путем, именно—чрез канал Ламанш. Впрочем, этот порядок встречи приливных волн постоянно видоизменяется, смотря по положению луны и солнца относительно земли, силе и направлению ветров, бесконечным изменениям состояния атмосферы; так что ход столкновения приливных волн можно изобразить лишь в общих чертах—можно, так сказать, дать только среднюю его величину. Английские гидрографы Уэвель, Эри, Бичи, Скотт-Россель и другие, начертали на морских картах так называемые «изорахическия» или «котидальныя» линии для английских морей, то-есть кривые, образуемые последовательно, час за часом, приливными волнами, при распространении их вокруг Британских островов. Эти линии далеко не параллельны между собою: все неровности морского ложа и берегов производят неправильности или уклонения в ходе прилива, и, следовательно, в начертании изорахических кривых. Чем глубже воды, тем быстрее распространяется приливная волна; каждый выступ дна, каждое съужение берегов замедляет движение её пропорционально силе трения, и таким образом можно приблизительно угадать, по расстоянию котидальных линий, как велика толщина слоя воды на морском ложе в данном месте. Что касается амплитуды прилива, то она бывает весьма различна. В заливах, куда разом проникают две, даже три приливные волны, идущие с разных точек горизонта, как, например, в Бристольском канале, прилив поднимается до высоты 15 и даже 18 метров; через каждые шесть часов обширные пространства морских берегов попеременно покрываются водой и снова обнажаются. В других местах, как, например, на юго-восточных берегах Ирландии или перед английским мысом Портленд, прилив одной волны совпадает с отливом другой волны, идущей в обратном направлении, вследствие чего противоположные движения жидкой массы нейтрализуются, волны интерферируются, и поверхность воды испытывает лишь незначительные колебания. Кроме того, местная география указывает множество кажущихся неправильностей в повороте, скорости распространения и высоте прилива.

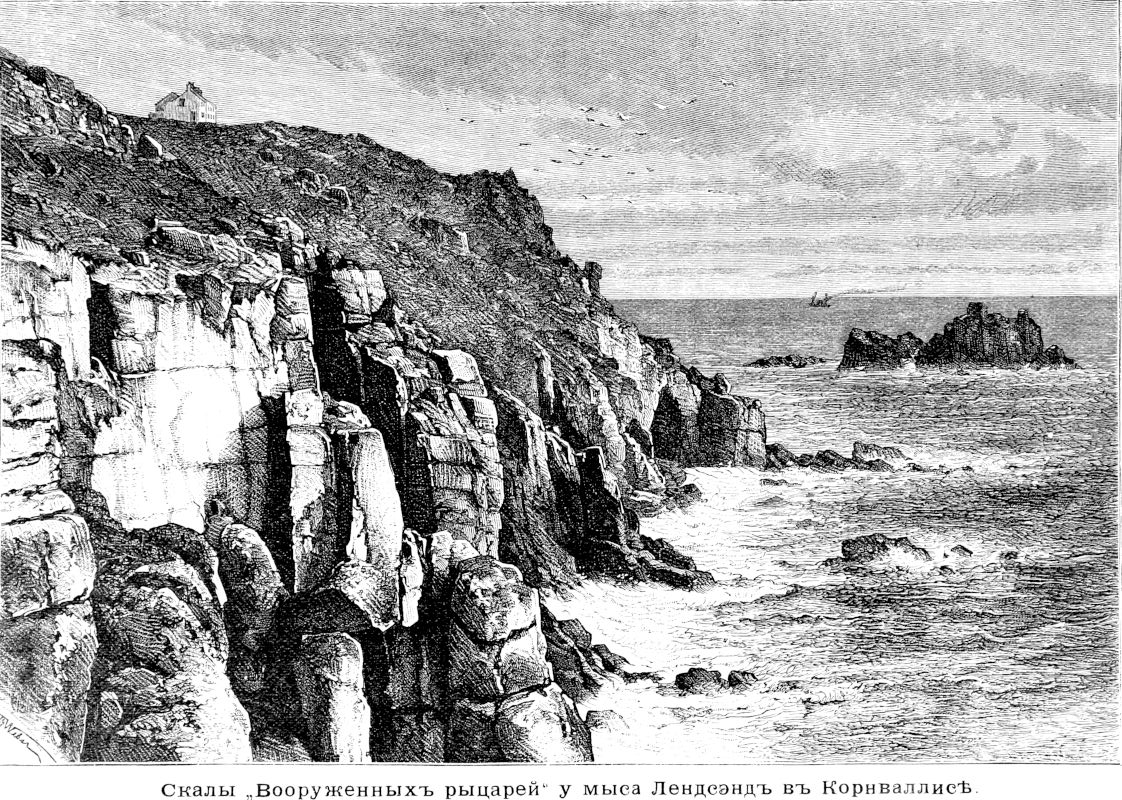

За пределами подводного плоскогорья, на котором стоят Британские острова, значительная глубина морей позволяет волнам распространяться с большею скоростью, и потому изорахические линии, означающие их поступательное движение из часа в час, разделены там гораздо большими промежутками; но вокруг островов и архипелагов происходят точно такия же явления бифуркации, затем встречи и пересечения приливных волн. В этих местах, то-есть вокруг островов, два повышения жидкой массы тоже соединяются, налегают одно на другое, удваивая высоту приливной волны, тогда как в других водах прилив и отлив взаимно уничтожаются, оставляя поверхность моря всегда на одном и том же уровне. Сильные течения проходят через проливы, когда воды по бокам их стоят на различной высоте, и многие морские ущелья на Шетландских, Фарерских, Лофоденских островах опасны для рыболовных судов, по причине быстроты временных рек, которые попеременно несутся по той и другой стороне пролива, словно через огромный шлюз, и образуют страшные водовороты, ударяясь о другие течения, с которыми они приходят в равновесие. Такия же явления представляют приливы на берегах Англии. Наука гидрографов только с большим трудом успела распутать сеть приливных кривых, взаимно пересекающихся по всем направлениям, и самые опытные моряки могут лишь приблизительно, в общих чертах, узнавать в этих водах час, продолжительность, направление и все явления прилива и отлива, которые видоизменяются до бесконечности и нормальный ход которых постоянно нарушается следующими один за другим ветрами. Мысы английского Корнваллиса, Лендсэнд (Lands End), Лизард, так же, как острова Билли и островки, которые выступают далеко в море между Ламаншем и Бристольским каналом, возвышаются среди вод, постоянно волнуемых приливом и отливом, равно как бурями и течениями, идущими с открытого моря. Береговые утесы сверху постепенно разрушаются атмосферными деятелями, дождями, ветром, солнцем, снизу подтачиваются приливом, вследствие чего по временам происходят обвалы—громадные каменные глыбы отрываются и образуют у основания утесов груды странного вида. Из некоторых этого рода подводных камней, у мыса Лендсэнд, в Корнваллисе, народное воображение создало «Вооруженных рыцарей» (armed knights), защищающих континент: они целые столетия выдерживают разрушительное действие морских вод, но в конце концов уступают, в свою очередь, и их черная масса погружается в волны океана.

Подобно приливам, общие течения, пробегающие европейскую Атлантику, идут с юга и юго-запада. В своей совокупности, поверхностные воды океана, на толщине нескольких сот и даже тысячи слишком метров, движутся несомненно с юго-запада на северо-восток и с юга на север, от Бермудских и Азорских островов к Британским островам, к Исландии, Скандинавии и архипелагу Шпицберген, доказательством чего служат растения и семена тропического происхождения, переносимые течением на берега северной Европы и полярных островов, равно как различные предметы человеческого искусства, сохранившие еще признаки, указывающие на место их производства; но трудно сказать, в какой мере обширный поток, занимающий всю ширину северной Атлантики, составляет продолжение так называемого гольфстрема, или «заливного течения», выходящего из Мексиканского залива через Багамский канал. По мнению Карпентера, Финдлея и других физиков, этот исполинский поток мы должны рассматривать, главным образом, как результат общего перемещения теплых вод жаркого пояса, идущего навстречу холодным водам полярного моря. Это предположение само собой представляется уму, ибо Флоридский пролив слишком узок для того, чтобы давать проход могучему потоку, который расстилается от края до края между Скандинавией, Исландией, Нью-Фаундленскою мелью, на пространстве по меньшей мере 4 миллионов квадр. километров, и присутствие которого обнаружено даже на глубине 1.500 метров под поверхностью моря. Разные ученые, сообразно своим теориям, исчисляют количество воды, протекающей в Багамском гольфстреме в секунду времени, различно—от 3 миллиардов до 500.000 куб. метров; между тем, приблизительные измерения, сделанные моряками, не имевшими в виду поддерживать ту или другую гипотезу, указывают, для нормального дебита, жидкую массу около 40 миллионов куб. метров, так что, следовательно, потребовалось бы не менее десяти лет для того, чтобы эта соленая река могла наполнить все пространство, где ныне движутся теплые воды. При том гидрографы, исследовавшие море вокруг Бермудских островов, убедились, что гольфстрем делится, на широте Соединенных Штатов, на множество частных потоков, разделенных полосами более холодной воды и постепенно теряющихся в большом общем течении Атлантического океана. Из этого видно, что, строго говоря, название «гольфстрем» не может быть употребляемо, как это делается в обыкновенном языке, для обозначения огромной поверхности теплой воды, протекающей по северной части Атлантики.

Скорость этого теплого течения до сих пор еще не определена с точностью; это зависит оттого, что оно движется очень медленно, и потому его невозможно различить среди разнообразных движений жидкой массы, производимых ветром на поверхности океана. Адмирал Ирмингер приписывает ему среднюю скорость не более 5 километров в сутки, тогда как капитан Отто нашел, для того же периода времени,—по крайней мере на берегах Норвегии,—гораздо более значительную скорость, именно около 20 километров. По Финдлею, этому течению нужно от одного года до двух лет, чтобы пройти путь из Флориды в Европу, тогда как по Петерману для этого достаточно нескольких месяцев. И действительно, в 1823 году, во время пребывания генерала Сабина в Гаммерфесте, там были пойманы в море боченки с пальмовым маслом с корабля, погибшего в предъидущем году у мыса Донец, на берегах Африки, близ экватора: эти боченки должны были менее чем в год два раза переплыть через Атлантический океан. Выловленные в разных областях моря плавающие бутылки с письмами находящихся в опасности мореплавателей позволяют определить приблизительно в шесть месяцев время, необходимое для перемещения вод от одного до другого берега северного океана.

Но если общее течение европейской Атлантики невидимо мореплавателям по скорости движения его вод, то оно ясно обнаруживается своею высокою температурой: наблюдения, сделанные сотнями тысяч и прославившие между гидрографами имена Мори, Андрау, Валлича, Бухана, Ирмингера, Инглефильда, Мона, дали возможность даже составить точную карту этого течения на каждый месяц и начертить его изменчивые границы. Летом, когда контуры его, вследствие борьбы с полярным течением, наиболее неправильны, оно сильно изгибается под напором холодных вод, выходящих из Баффинова залива; но, миновав эту полярную реку, которая на глубине, в нижних слоях жидкой массы, продолжает течь на юг, южный поток опять принимает свое прежнее направление к северо-западу, причем обнаруживающие его изотермические линии

не уклоняются от своего нормального пути. Южное течение ударяется о западные берега Исландин и идет вдоль побережья, обращенного на север; но тут оно встречает второй полярный ток, который ударяется о восточные мысы Исландии и даже поворачивает вдоль южного берега острова. В этой области океана теплые воды, подверженные огромному давлению, должны снова изгибаться, уклоняться от своего первоначального направления к северо-западу. Полярное холодное течение не погружается тотчас же под поверхностные слои, чтобы образовать для южных вод ложе, движущееся в обратном направлении; оно долго борется за преобладание, и два течения делятся на параллельные полосы, движущиеся одна возле другой по противуположным направлениям. По наблюдениям адмирала Ирмингера, все пространство моря, заключающееся между Исландией и Шотландией, пересекается этими полосами, попеременно теплыми и холодными, принадлежащими к двум противуположным течениям. Лорд Дюфферин, отправившийся в июне 1856 года из Сторновая, на Гебридских островах, в Рейкиавик, в Исландии, измерял, во время плавания, температуру поверхностного слоя воды через каждые два часа, всего 90 раз, и констатировал не менее 44 изменений, от 1 до 5 градусов, тогда как в месте отправления и в месте назначения термометр, погруженный в море, показывал одинаково 8°,89. На дне морском встречаются рядом предметы, происходящие с острова Ян-Майен и с Антильских островов. Увлекаемые небольшими частными течениями полярного происхождения, плавающие льдины, хотя менее многочисленные на юге от сплошного ледяного пространства, нежели у берегов Гренландии, спускаются гораздо далее в этих холодных водах, чем в других областях северной Атлантики. В 1822 г. Скоресби, плавая на востоке от Исландии, встретил огромное количество отдельных льдин, двигавшихся в южном направлении; сэр Джемс Клерк Росс видел их даже на юго-востоке от Ферёрских островов.

Пройдя через полярное течение, нормальное направление которого, как кажется, идет от острова Ян-Майен к берегам Фрисландии, океаническая река, называемая Гольфстримом, продолжает течь к северо-востоку, параллельно берегам Скандинавии, затем она огибает этот полуостров на севере, направляясь к Новой Земле. Но в то время, как главная масса её вод следует вдоль континента, второстепенная ветвь, задерживаемая подводным порогом, который тянется от Медвежьего острова до архипелага Шпицберген, поворачивает к северу под 75° с. ш. и направляется,—по крайней мере в продолжение трех месяцев: июля, августа и сентября, когда море свободно от льда,—на север, параллельно западным берегам Шпицбергена, потом, обойдя вокруг островов, следует в северо-восточном направлении и, наконец, мало-по-малу теряется в полярном море. Средняя температура этой ветви теплого течения 4° стоградусного термометра.

На западе от Шпицбергена и от подводного порога, отделяющего этот архипелаг от Скандинавии, средняя глубина океана гораздо больше, чем на востоке, в морях, окружающих Новую Землю: промеры морского дна, сделанные д-ром Бессельсом, обнаружили незначительные глубины между этим большим островом и восточным Шпицбергеном. Причину этого контраста в подводном рельефе, вероятно, следует искать в борьбе течений. Между тем как на западе относительно теплые воды одерживают верх и отклоняют полосы пловучего льда к другим областям моря, на востоке преобладают холодные токи, движущиеся со скоростью 15 километров, так что лодка, управляемая несколькими сильными гребцами, с трудом может держаться против них; эти течения увлекают на юг массы ледяных глыб с их грузом камней, которые летом падают на дно в месте прикосновения с южною ветвью атлантических вод. Обширная мель, которая тянется на северо-запад от Медвежьего острова, есть, вероятно, огромная подводная морена, в роде Нью-Фаундлендской мели. Но за этими грудами камней полярное течение продолжается до более теплых вод, текущих с юга, и врезывается в них длинными косами холодной воды, в роде тех, которые мореплаватели встречают в области моря, лежащей к востоку от Исландии.

Итак, мы видим, что прилегающая к Европе часть Атлантического океана в своей совокупности довольно точно ограничена формой морского ложа, общим движением вод и метеорологическими условиями; по крайней мере летние месяцы европейские моря почти целиком бывают заняты волной тропической Атлантики. Зимою, правда, теплое течение, хотя гораздо более правильное в своем движении, чем в холодное время года, оттесняется далеко к югу на всем протяжении океана: на севере от Ян-Майена и Медвежьего острова вода холоднее точки замерзания, и почти вся поверхность моря покрыта льдами; но, тем не менее, средняя температура европейской Атлантики все-таки гораздо выше, чем должна бы быть по широтам, под которыми лежит эта область океана. В среднем выводе разность между наибольшею и наименьшею степенью тепла, между температурой июля и января, составляет всего только 5 градусов. Во всем морском бассейне, заключенном между Шотландией и Норвегией, Исландией и Шпицбергеном, поверхностные воды на один, два и даже три градуса теплее окружающего воздуха; только в летние месяцы отношение это изменяется: температура атмосферы тогда бывает несколько выше; море освежает климат, тогда как обыкновенно, в другие времена года, оно делает его теплее.

Общее влияние, оказываемое большим южным течением на климат всего европейского континента, и преимущественно на климат стран, омываемых его водами, так значительно, что без этого течения Британские острова и Скандинавия были бы необитаемыми пустынями; подобно Лабрадору, эти земли оставались бы местопребыванием диких животных, и разве только по берегам защищенных бухточек могли бы жить какие-нибудь маленькие народцы; только южное течение, в соединении с юго-западными ветрами, дало возможность английскому народу возникнуть и достигнуть той степени развития, на которой мы его видим теперь; следовательно, это течение имеет капитальную важность в современной истории человечества.

Уклонение изотермических линий от нормального направления, производимое в северной Атлантике воздушными и морскими токами, есть замечательнейшее явление этого рода, какое только было наблюдаемо на поверхности земного шара: значение географических широт для местного климата, повидимому, совершенно уничтожается во многих местах, и средняя температура возрастает не от севера к югу, как обыкновенно, а наоборот—от юга к северу. Это происходит оттого, что южное течение увлекает за собой тепло тропиков и выделяет его в областях северной Европы; таким образом, климат, приносимый движущеюся жидкою массою с юга, так сказать, покрывает собою нормальный климата страны. Между тем как по средине северной Атлантики, под 50° северной широты, воды океана даже в январе месяце имеют температуру свыше 12 градусов Ц., в Силезии и в России, под тою же широтой, термометр иногда падает до 30 и даже до 35 градусов ниже точки замерзания. На западных берегах Ирландии, где мирт цветет, как на берегах Средиземного моря, зимняя температура выше, чем в Неаполе или Афинах. В Великобритании северная оконечность Шотландии, омываемая водами, идущими с юга, пользуется в январе месяце более теплым воздухом, чем Лондон и другие города южной Англии: обыкновенные законы климата действуют, так сказать, в обратном порядке. Зимы Исландии, этого «острова льдов», менее суровы, чем зимы Дании. Наконец, средняя температура моря, наблюдаемая в январе на станции Фругольм, близ Северного мыса (Норд-Кап) Скандинавии, под широтой, где зимой солнце остается под горизонтом в продолжение целого месяца, равна 3,27°, то-есть на 3 градуса выше, чем в городе Веве, на берегу Женевского озера, и на 2 градуса выше, чем в Венеции, на берегу Адриатики. На острове Треско, одном из главных островов архипелага Силли или Сорлингенского, пальмы и другие тропические растения могут рости под открытым небом в садах, хотя Азорские острова, лежащие на 10 слишком градусов по широте ближе к экватору, находятся еще вне географической области пальмовых деревьев. Путешественник, который отправился бы в январе из Филадельфии на Северный мыс Европы, лежащий 3.500 километрами ближе к полюсу, оставался бы постоянно под одною и тою же изотермическою широтою, от 2 до 3 градусов; но если бы он поехал прямо на север, в Баффинов залив, то нашел бы под тою же параллелью, на которой лежит крайняя оконечность Скандинавии, среднюю температуру—25 градусов. Общее количество теплоты, выделяемой водами Атлантического океана, так велико, что оно дает всему северо-западу Европы столь высокую зимнюю температуру, какой без него эта часть земного шара не имела бы даже в летние месяцы.

Благодаря двум движущимся одно над другим течениям: морских вод и воздушного океана, которые прикасаются к северо-западным берегам континента, эти берега являются, так сказать, главною лабораторией европейского климата, областью, через которую преимущественно вступают в нашу часть света большие бури; кривая циклонов, начинающаяся на Антильском море и в Соединенных Штатах Северной Америки, идет через Атлантический океан поверх теплого морского течения и развертывается над Европой, проходя через Британские острова. Нигде сравнительное изучение барометрических волн не имеет более важного значения, как на европейских берегах северной Атлантики: метеорологи должны обращать взоры преимущественно к этой области, чтобы быть в состоянии предсказывать вероятное состояние погоды в ближайшем будущем. Западные ветры, дующие на берегах западной Европы в продолжение большей части года, служат источником дождя для наиболее значительного пространства европейского континента и вызывают там к жизни множество рек: атмосфера водяных паров, омывающая Европу до центра России, берет начало и распространяется, главным образом, с поверхности северной Атлантики. Правда, влажность воздуха постепенно уменьшается по мере удаления от скопления вод: вдали от морей мы не видим уже густых туманов, столь часто наблюдаемых у берегов Англии; может быть, это и были те выдыхания или «легкия» моря, которые, не будучи ни воздухом, ни водой, ни землей, состояли из смешения стихий и задерживали плавание кораблей, как утверждал Питеас, родившийся под ясным небом, близ лазурных вод Средиземного моря. Как на пример этой области туманов, можно указать на пространства моря, которые тянутся к северу и западу от Исландии. В 1868 году члены немецкой полярной экспедиции нашли в этих северных водах туманы, продолжавшиеся, средним числом, по восьми часов в сутки и дотого густые, что с одного конца корабля невозможно было различить другого конца; в продолжение всего июня месяца они не видали ни разу синевы неба. Но зато атмосфера, окружающая эти моря, обыкновенно находится в спокойном состоянии; сильные бури там редки, хотя по причине низкой температуры воздуха они иногда кажутся более сильными, чем есть в действительности. Большею частью эти бури непродолжительны и всегда сменяются совершенным штилем.

Температура поверхностных вод океана дала возможность метеорологам определить с точностью внешния границы теплого течения, идущего по северной Атлантике; точно также, посредством измерений температуры на глубинах, успели узнать нормальную толщину этого течения в различных морях, исследованных научным образом. Но эти трудные и дорогостоющие измерения, понятно, могли быть сделаны пока только на незначительном протяжении океана. Еще недавно почти все наши познания по этому предмету ограничивались результатами, полученными Уивиллем Томсоном и Карпентером, при содействии других ученых, входивших в состав экспедиций, совершенных в 1868 и 1869 годах на кораблях «Lightning» и «Porcupine». После того в тех водах произведены были новые исследования, под руководством шведских и норвежских ученых, и метеоролог Мон, объехавший в 1877 году на корабле «Voringen» почти все Норвежское море, получил возможность составить изотермическую карту моря, на основании как собственных измерений, так и исследований своих предшественников.

Так как наблюдения производились в теплое время года, когда поверхностные воды нагреваются исключительно лучами летнего солнца, то температура поверхности океана, наблюдаемая до сих пор учеными, всегда оказывалась высокою и уменьшалась довольно быстро в более низких слоях, до глубины около 100 метров. Зимою, когда поверхность моря охлаждается, мы, разумеется, увидели бы обратное явление: температура воды в это время года должна возрастать до слоя нормальной теплоты, показывающего среднюю годовую температуру и находящагося по меньшей мере на глубине около ста метров. На этой глубине прекращаются влияния местных времен года, и лот или батометр погружается в морские пучины, температура которых не изменяется от быстрых перемен времен года. Ниже этого верхнего пояса, изменяющагося с временами года, термометр показывает постоянное уменьшение теплоты; последовательные слои воды становятся все холоднее, без всяких скачков возврата к теплу; самая низкая температура свойственна дну, но нигде она не была найдена на точке замерзания, которая для морской воды с среднею соленостью равна—3,67° Ц. Таким образом термометрические промеры Томсона и его спутников окончательно опровергли гипотезу сэра Джемса Росса, утверждавшего, что кривая, имеющая постоянную температуру 4° Ц.,—которая ошибочно считалась температурой точки наибольшей плотности,—занимает дно океана от одного полюса до другого.

В северной Атлантике, как и во всех других морях, теплота воды уменьшается от поверхности к дну морского ложа, но уменьшается не равномерно: между тем как в иных слоях уменьшение измеряется лишь десятыми долями градуса на целые сотни метров толщины, оно вдруг достигает нескольких градусов в жидких массах, находящихся под этими слоями. Эти значительные скачки в последовательном понижении температуры моря можно объяснить только встречей масс воды различного происхождения. Так, например, в той области Атлантического океана, которая заключается между Ирландией и островом Роккаль, вода охлаждается медленно на глубинах от 100 до 1.000 метров; она вся принадлежит к движущейся теплой массе, идущей из тропических морей. Но на глубинах от 1.000 до 1.500 и до 2.000 метров понижение температуры идет гораздо быстрее, причину чего, без сомнения, следует искать в притоке холодной воды полярных морей, медленно текущей в обратном направлении с верхними водами, более теплыми. Наконец, ниже 2.000 метров до самого дна уменьшение теплоты опять совершается постепенно, посредством нечувствительных переходов. В самом глубоком месте, куда ученые, принадлежавшие к составу экспедиции корабля «Porcupine», опускали лот и термометры, на глубине 4.455 метров они нашли температуру 1,65°; но это место лежит уже за пределами собственно так называемой северной Атлантики, как раз на западе от французской Бретани.

Изследование температуры воды на различных глубинах моря показало, что два бассейна северной части Атлантического океана, разделенные подводным порогом, идущим от Шотландии к Исландии, резко различаются между собою. На западе от этого порога океан наполнен до самого дна водой, температура которой нигде не понижается до нуля, тогда как на востоке теплая вода встречается только на поверхности и лежит на слоях жидкой массы очень холодных и менее соленых.

В широком проливе между Ферёрскими и Шетландскими островами промеры морского дна ясно обнаружили существование на глубине массы холодной воды, движущейся под верхними, более теплыми слоями моря, и ученым удалось даже определить приблизительно берега этой исполинской подводной реки. По обе стороны этой области холодных вод температура моря понижается почти в такой же пропорции, как и в соседних местах океана; на глубине около 1.500 метров термометр показывает еще около 5 градусов Цельзия, тогда как в холодном поясе эта 5-ти-градусная температура встречается уже на глубине 350 метров, а на расстоянии 600 метров от поверхности термометр падает до нуля: средним числом, разность между температурой вод холодного пояса и температурой окружающих морей равна 7° стоградусного термометра. Эта движущаяся масса холодной воды, судя по её направлению, составляет продолжение полярного течения, которое проходит на востоке от Шпицбергена и Медвежьего острова, затем спускается вниз под более теплые слои и течет на глубинах. Дойдя до порога, соединяющего мель Ферёрского архипелага с Гебридскими островами, пояс холодной воды вдруг оканичивается: различные промерочные станции, устроенные в этой области моря, дали результаты, не оставляющие никакого сомнения относительно прекращения слоя студеной воды. Однако, холодное течение поднимается в этом месте немного выше порога, и могло бы пройти через него, если бы не встречало идущего навстречу тока более теплой воды; не будучи в состоянии одолеть это препятствие, холодные воды принуждены течь обратно с верхним течением, которое увлекает их за собой, и которое они, взамен того, сильно охлаждают, так что оно превращается в тонкий поверхностный слой. Мон начертил приблизительно,—насколько это было возможно на основании сделанных до сих пор изследований,—контуры моря холодных вод, покрытых на поверхности тонким слоем теплой воды, текущей из тропических областей океана. Границы этого моря, означаемые изотермой нуля, почти совпадают с границей глубин от 500 до 700 метров на востоке от Ферёрских островов и Исландии и выступают на юге в виде длинного полуострова в пролив Lightning (названный так в честь корабля того же имени), то-есть в глубокий ров, отделяющий Ферёрские острова от Шетландских. Порог мелей везде служит пределом контуров холодного моря.

Анализ морских солей также дает средство исследования,—очень деликатное, впрочем,—для того, чтобы следить за океаническими водами в их обширных круговоротах. При помощи этого средства физики убедились, что соленость собственно так называемой северной Атлантики значительно превосходит среднюю соленость всего океана, и эту разницу они, естественно, приписывают испарению, происходящему в тропических морях на поверхности течений, идущих по направлению к северу. Во всех областях океана, где заметно движение тропического течения, воды его всегда можно узнать по большей пропорции солей, тогда как присутствие полярного течения тотчас же обнаруживается меньшей соленостью воды. По Форхгаммеру («Philosophical Transactions»,1865), средняя соленость океана: 33,404 на 1.000.

Средняя соленость северной Атлантики:

Тропическое течение: между Шотландией и Нью-Фаундлендом—35,946 на 1.000; между Исландией и Лабрадором—35,301 на 1.000; между Норвегией и Шпицбергеном—35,347 на 1.000.

Полярное течение на севере Шпицбергена—33,623 на 1.000.