XIX. Материальное и социальное состояние России.

Нынешнее народонаселение Российской Империи исчисляется, как мы знаем, в 100 слишком миллионов душ (по первой всеобщей переписи 28 января 1897 г., свыше 129 миллионов), из которых 86 миллионов (по переписи, свыше 106 милл.) находятся в Европе: это немного более общего числа людей, живущих в этой части света (теперь более трети). Россия, вместе с Великим Княжеством Финляндским, занимает поверхность, несколько превосходящую половину Европы; следовательно, населенность её (отношение числа жителей к пространству) сравнительно редкая, именно русские подданные почти вдвое реже размещены на территории, чем другие европейцы вообще, и в четыре до пяти раз более редко, чем французы. От Царства Польского до слияния двух великих рек, Волги и Камы, тянется пояс плотной населенности, который можно рассматривать как восточное продолжение густо населенной Европы. Простираясь в ширину средним числом без малого на 400 верст, пояс этот обнимает Волынь и Подолию, бассейн Днепра между Киевом и порогами, Великороссию от Твери до Воронежа и, съуживаясь мало-по-малу к востоку, разветвляется на две отрасли, из которых одна переходит за Казань, тогда как другая достигает Волги в Саратове. К северу, к югу и к востоку от этого пояса жители все менее и менее сконцентрированы, населенность становится все реже и реже: с этих трех сторон население уменьшается в числе, в прямой зависимости от суровости климата, неплодородия почвы и меньшей продолжительности периода, протекшего со времени включения данной местности в состав Империи. Плодоносные земли Новороссийского края, берегов Азовского моря и страны по сю сторону Кавказских гор еще очень слабо населены; при том же затруднения, поставляемые передвижению внутри государства подушной податью и паспортной системой, не позволяли крестьянам селиться в значительном числе на этих новых землях.

Приращение народонаселения идет очень быстро в большей части Российской Империи. В 1722 году, т.е. в эпоху, когда Европейская Россия по пространству была только на одну пятую меньше нынешней России, общее число подданных исчисляли приблизительно в 14 миллионов.

Шестьдесят лет спустя, в 1782 г.. Империя,—впрочем, увеличенная территориальными присоединениями с западной стороны,—имела уже вдвое большее население. Около 1830 года, оно опять удвоилось, а ныне число жителей в девять раз превышает ту цифру населения, которая оказалась при первой народной переписи. Судя по размеру возрастания, совершившагося с начала настоящего столетия, период удвоения числа жителей России составляет около 65 лет. Ежегодный естественный прирост народонаселения, происходящий от перевеса числа рождений над числом смертных случаев, превышает теперь миллион; в первое десятилетие девятнадцатого века он равнялся 500.000 душ. Если прирост народонаселения будет продолжаться в той же пропорции, или даже в несколько меньшей, то нынешняя территория одной только Европейской России, без сомнения, будет иметь сотню миллионов жителей до конца текущего столетия. Впрочем, движение народонаселения сильно разнится по губерниям, смотря по различиям расы, климата, материального благосостояния, социальных условий. Так, оказывается, что браки наиболее многочисленны в южных губерниях государства; на востоке, в бассейнах Камы и низовой Волги, рождаемость наиболее сильна: в губернии Олонецкой, также как и в Московской, процент смертности достигает наибольшей величины. Средний вывод из отдельных демографических фактов дает нормальное приращение народонаселения во всех губерниях вообще; но переселения из провинции в провинцию уменьшали иногда, в несчастные годы, численность населения бедных губерний, какова, например, Витебская, и тех областей, где уже существует промышленный пролетариат, каковы губернии: Московская, Калужская, Тульская, Рязанская. В Польше, на прибрежьи Черного моря и в Поволжьи, между Казанью и Саратовом, постоянно и быстро увеличивается численность населения.

Русские вступают в брак, вообще говоря, тотчас по выходе из юношеского возраста; число лиц, остающихся холостяками, относительно очень не велико. Статистические таблицы обнаруживают замечательный контраст, который представляют в этом отношении восточные славяне в сравнении с другими европейскими народами, особенно с баварцами, которые женятся поздно, в ущерб общественной нравственности.

Процентное распределение браков по возрастам:

| Мужчины: | Бавария (1870-1880) | Франция (1870-1879) | Европ. Россия (1867-1875) |

| Ранее 20 лет | 0.12% | 2.32% | 37,34% |

| От 20 до 25 лет | 17,06 „ | 24,64 „ | 30,97 „ |

| От 25 до 30 | 37,03 „ | 36,82 „ | 11,82 „ |

| От 30 до 40 | 30,93 „ | 25,68 „ | 12,21 „ |

| От 40 до 60 и ст. | 14,68 , | 10,54 „ | 7,36 „ |

| Женщины | |||

| Ранее 20 лет | 5,70% | 0,21 | 0,57 |

| От 20 до 25 лет | 34,26 „ | 38,67 „ | 26,31 „ |

| От 25 до 30 | 30,15 „ | 20,74 „ | 7,10 „ |

| От 30 до 40 | 21,42 „ | 14,09 „ | 6,39 „ |

| От 40 до 60 и ст. | 8,47 „ | 5,69 „ | 2,93 „ |

Причину этих ранних браков в России следует искать главным образом в богатстве страны удобными для культуры землями, которые ждут только рук, чтобы сделаться производительными: семьи землепашцев пользуются тем большим достатком, чем они многочисленнее. Но если браки у русских более ранние, чем у других европейских народов, то, с другой стороны, из всех стран Европы в России смертность детей наиболее значительна; бесхлебицы и голодовки вследствие неурожая, эпидемические болезни и отсутствие мало-мальски удовлетворительных гигиенических условий уносят в могилу более четверти детей на первом году жизни.

Из 100 родившихся средним числом умирает:

| В возрасте одного года. % | В возрасте 1—5 лет. % | |

| Норвегия | 10,74 | 18,3 |

| Шотландия | 12,36 | 25,3 |

| Швеция | 13,69 | 09 9 |

| Англия | 15,11 | 24,9 |

| Бельгия | 17,35 | 28,3 |

| Швейцария | 18,94 | 26,2 |

| Италия | 21.35 | 38,1 |

| Пруссия | 21,77 | 33,4 |

| Австрия | 25,58 | 38,9 |

| Европ. Россия | 26,54 | 42,5 |

Следовательно, в России пятилетнего возраста не доживают даже три пятых из общего числа рождающихся детей. Точно также вероятная продолжительность жизни в России гораздо меньше, чем в других странах цивилизованной Европы: она равна 24 годам.

Так как Россия еще страна по преимуществу земледельческая, то города в ней сравнительно менее населены, чем города Западной Европы: городское население Российской Империи (без Финляндии), по предварительным результатам переписи 1897 г., определилось в 16.289.181, при общей цифре населения 126.111.736 душ; но в России, как и в других странах, по мере устройства более удобных путей сообщения и по мере развития промышленной и торговой деятельности увеличивается и число горожан. К шести городам, которые двадцать лет тому назад имели свыше 100.000 жителей,—именно: Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Кишинев, Рига,—теперь нужно прибавить еще следующие города: Киев, Харьков, Саратов, Казань, Лодзь, Тифлис, Вильно, Ташкент, Екатеринослав, Ростов, Астрахань, Баку и Тулу. В 1880 году насчитывалось уже 225 русских городов, имевших более 10.000 жителей; но можно судить о контрасте, существующем между Россией и Западной Европой в распределении городов по территории, из того факта, что в Польше они удалены один от другого средним числом верст на 16 или 17, тогда как в остальной России среднее расстояние от города до города около 90 верст; кроме того, большое число административных центров, получивших название «уездных городов», населены исключительно крестьянами. Большая часть русских городов состоит из центрального ядра, которое есть не что иное, как первоначальной город, административный и военный центр, и из окружающих его предместий, или слобод; таковы слободы «кузнецов», «плотников», каменщиков»—крестьян, поселившихся в непосредственном соседстве города и теперь составляющих часть городского населения; названия некоторых слобод, каковы: «Стрелецкая», «Казацкая», Солдатская», «Канонерская» и даже «Ямская», напоминают времена не очень отдаленные, когда прибытие новых поселенцев в города было не всегда добровольное. Города некоторых губерний представляют весьма значительную несоразмерность между численным отношением полов. В России, как и во всех тех странах умеренного пояса, где исчисление народонаселения производилось более или менее тщательно, оказывается, что число женщин вообще превышает число мужчин. Рабочие и прислуга мужского пола устремляются к большим центрам, особенно к Петербургу и Москве, в столь значительном количестве, что там числовая разность между полами, в пользу мужчин, достигает одной пятой или даже целой четверти. То же самое и в южных степных губерниях, к которым постоянно направляются в большом числе новые колонисты. В губерниях же, из которых происходит отлив переселенцев, замечается обратное отношение: там женщины многочисленнее мужчин.

Числовое отношение женского пола к мужскому, по предварительным результатам переписи 1897 г.:

В всей империи (кроме Финляндии)—99,9 женщ. на 100 мужч.

Ярославская губерния (максимум)—133 ж. на 100 мужч. Петербургская губерния (минимум)—87,4 женщ. на 100 мужч. Бессарабская губерния—89,8 женщ. на 100 мужч.

Русские, как известно, отличаются любовью к путешествиям, и те из них, которые обладают достаточными средствами, почти никогда не отказывают себе в удовольствии побывать и пожить некоторое время за границей, особенно с тех пор, как заграничный паспорт не стоит огромной суммы—500 руб., как это было до 1857 года.

Движение путешественников на границе:

| Выбыло. | Прибыло. | |

| 1857 г. | 116.952 лиц. | 113.815 лиц. |

| 1880 г. | 805.282 лиц. | 830.348 лиц |

| 1894 г. | 2.048.776 лиц. | 2.043.760 лиц |

В 1895 году, через европейскую и азиатскую границу, выбыло: по паспортам—344.437, по легитимационным билетам—2.618.595; прибыло: по паспортам—347.862, по легитимационным билетам—2.628.464.

Но между русскими мало таких, которые эмигрируют навсегда, исключая того случая, когда эмиграция бывает вынужденной: Россия так обширна, что и земледельцы, и промышленники всегда могут найти в собственном отечестве благоприятное место для переселения. В целом Россия получает более значительное число иностранцев, чем сколько посылает своих уроженцев в другие страны.

Пассажирское движение путешественников по европейской границе в период с 1857 по 1880 год:

| Приехало | Выехало | Излишек | |

| Русских | 3.560.443 | 4.185.437 | уехавш. 624.994 |

| Иностранцев | 9.158.836 | 7.956.126 | приехав. 1.202.710 |

В 1895 г. прибыло (по паспортам): русских—109.322, иностранцев—198.251; выбыло: русских—136.932, иностранцев—181.185.

Из иностранцев, немцы в наибольшем числе приезжают в Россию попытать счастья и поселяются в ней на постоянное жительство. В период с 1872 по 1881 год:

Общее число германцев и австрийцев прибывших в Россию—5.176.805 лиц; выбывших из России—4.515.025 лиц; излишек прибывших—661.780 лиц.

Австрийские подданные, между которыми значительный процент тоже состоит из германских элементов, представляют почти половину немецкой эмиграции; в двадцатичетырехлетний период, с 1857 по 1880 год, число германцев, приехавших в Россию, превышало более чем на 600.000 число эмигрантов из России, принадлежащих к той же нации. В 1880 году, насчитывали всего только 178 французов, иммигрировавших в Россию впродолжении года, тогда как в тот же годовой промежуток времени 18.000 германцев и 30.000 австрийцев прочно водворились в ней, увеличивая собою число своих соотечественников, которое в славянской империи уже переходит за миллион. Число выбывших из империи за европейскую границу, по паспортам, в 1894 г. (в тысячах человек): германцев—76,9; австрийцев—74,9; французов—6,3; число прибывших: германцев—74,3; австрийцев—76,9; французов—6,8.

Без сомнения, финны гораздо многочисленнее немцев, но более половины этого племени состоит из народцев, отделенных друг от друга и тяготеющих к русским в отношении своей торговли и умственного развития. Что касается финляндской нации в собственном смысле, то два с половиной миллиона человек, которые ее составляют, живут как бы изолированные в мире и не могут опереться ни на какую соседнюю расу, ни на какой родственный народ. Татары, или по крайней мере инородцы различных языков и разного происхождения, обозначаемые этим общим именем, численно тоже превосходят немцев, но, как и финны, они рассеяны на окраинах России, вне национального тела великорусского племени, и связаны лишь ордами кочевников, бродящих по обширной территории, со своими азиатскими единоплеменниками, покоренными, как и они сами. Латыши и литовцы, окруженные славянами, финнами, немцами, точно также состоят в естественной зависимости от своих политических властителей, а поляки—впрочем, такие же славяне, как и русские, великоруссы, малороссы, белоруссы—были побеждены и поставлены в общие условия. Немцы чувствуют себя нравственно поддерживаемыми 60 миллионами своих единоплеменников в двух соседних империях—Германской и Австрийской; кроме того, они имеют в самой России около четырех миллионов союзников, которых дает им еврейская раса, благодаря общности языка: это—великая сила и опора для них, составляющая одну из причин, благодаря которым они занимают положение более независимое, чем то, каким пользуются другие не-славянские народности Империи. Как землевладельцы, немцы, правда, разделены на несколько групп, стоящих особняком от массы русской нации. Они владеют обширными имениями в прибалтийских губерниях и сгруппированы многочисленными земледельческими колониями на низовом Поволжьи, на нижнем течении Дона, в Крыму, в Новороссийском крае; но, как ремесленники, мастера и подмастерья, как профессора, учителя и чиновники, они встречаются везде в России. Впрочем, некоторые исторические причины много способствовали усилению влияния, приобретенного германцами, во вред самим русским. Дворянство прибалтийских губерний, пополняемое отчасти эмигрантами, приходящими из Германии, всегда пользовалось особенным покровительством и во многих случаях присвоило себе почти исключительную монополию некоторых должностей государственной службы. При дворе, в армии, в разных ведомствах на долю лиц немецкого происхождения приходится от одной пятой до половины и даже до трех-пятых, тогда как, соответственно их численности в составе народонаселения, немцы должны бы были иметь не более как одно место на восемьдесят. Впрочем, как бы ни была сильна реакция славянского духа против германского влияния, последнее не может не быть весьма значительным, пока просвещение в России будет распространяться столь медленно, как по настоящее время.

Вероятное число жителей Европейской России, вместе с Финляндией, в 1879 году, по расам:

Славяне. Русские: Великоруссы—40.000.000; Малороссы—16.370.000; Белоруссы—3.600.000. Болгары и сербы—150.000; Поляки—5.000.000.

Литовцы—1.900.000; Латыши—1.100.000; Румыны—750.000; Греки—75.000; Цыгане—15.000.

Германцы: Немцы—1.000.000; Шведы—286.000.

Монголы: Калмыки—120.000; Самоеды—4.000.

Евреи—3.000.000.

Армяне—36.000.

Финны, Лопари, Угры: Финляндские финны—1.840.000; Карелы (в России)—300.000; Эсты и ливы—800.000; Лопари—4.000; Пермяки и Зыряне—150.000; Мордвины—1.000.000; Чуваши—700.000; Черемисы—2 60.000; Вотяки—240.000; Мещеряки и Тептяри—270.000; Вогулы—2.000: Весь и друг.—28.000.

Тюрки: Татары казанские—1.050.000; Башкиры—750.000; Татары крымские—80.000; Киргизы—180.000.

В России промышленность обработывающая поглощает еще лишь незначительную часть народного труда; почти все свои источники существования, свои экономические рессурсы страна добывает либо звероловством и рыболовством, непосредственной эксплоатацией богатств природы, либо от земледелия и скотоводства. Большие группы населения Российской Империи, исключительно состоящие из рыболовов, звероловов или кочующих скотоводов, пребывают еще на первых стадиях промышленной цивилизации. Сотни тысяч людей: черемисы, зыряне, лопари, самоеды, башкиры, киргизы, калмыки, отчасти казаки уральские и донские, живут совершенно так же, как жили древние обитатели страны: в поисках за ежедневным пропитанием, одни плавают по рекам, другие пускаются в море, третьи бродят по лесам и тундрам. По размерам улова рыбы, Россия занимает первое место во всей Европе, хотя, пропорционально числу жителей, она стоит в этом отношении гораздо ниже Норвегии. Общий улов в водах Европейской России можно считать в 70 миллионов пудов.

Добыча от рыбных промыслов в одном только Каспийском море по меньшей мере в два раза превышает количество рыбы, которое извлекают флотилии французская, английская и американская на мелях Нью-Фаундленда. Что касается звероловства, то оно имеет важность только в лесистых, редко населенных областях севера России; в последние два столетия оно значительно уменьшилось; некоторые виды диких животных, шкуры которых были в большой цене, совершенно исчезли; но и теперь еще в одной только Вологодской губернии зыряне продают каждый год по меньшей мере 400.000 штук дешевых мехов. Хищные звери, оспаривающие лесную дичь у охотников, еще очень многочислены в различных областях России. Смирный, безобидный медведь водится во всех лесистых местностях, тогда как волк, неутомимый в своих походах, рыскает по лесам, луговым равнинам и голым степям, охотясь на стада, часто также, во время зимних холодов, гоняясь за перепуганными путниками и лошадьми. По опустошениям, производимым волками, высчитали приблизительно в 175.000 неделимых число этих хищников, которые еще рыскают в лесах и полях России; они ежегодно пожирают 180.000 голов крупного скота, 560.000 овец и баранов, 100.000 собак,—общая ценность которых простирается до 15 миллионов рублей: таким образом, каждый волк истребляет ежегодно на 80 рублей! Сверх того, число людей, поедаемых волками, составляет в среднем выводе, 125 в год; в 1875 году оно достигло цифры 161. Теперь земства, в видах истребления волка, выдают денежную премию охотникам, приносящим хвост и уши этого хищника.

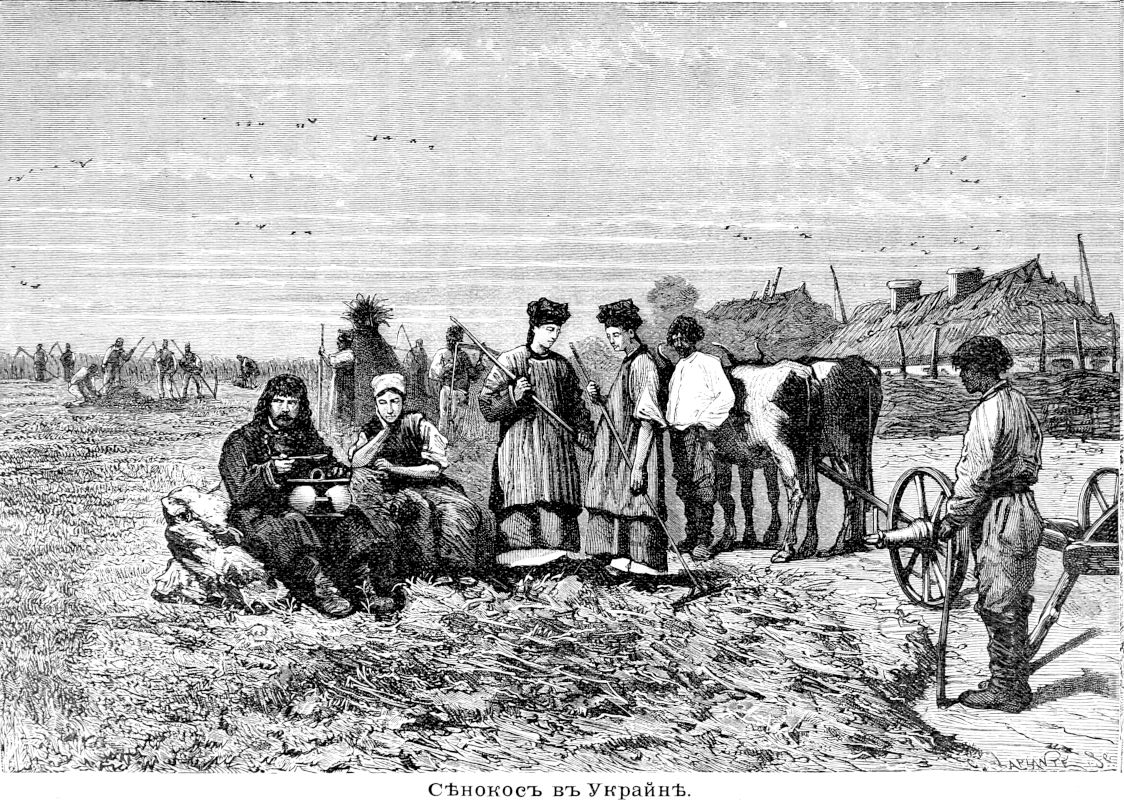

Земледельцы северных областей России не все еще перешли к совершению оседлому образу жизни: старинные приемы переложного (подсечного, лядного) хозяйства сохранились повсюду, где имеющиеся запасы свободной, пустующей земли дозволяют покидать истощенные земли и приниматься за новые, подсекая и выжигая растущий на них кустарник и даже лес. Понятно, что такая система земледелия, столь естественная в стране почти безлюдной, становится невозможною, как только население достигает известной плотности. Земледельцы одни за другими научаются прочно водворяться на возделываемой почве и с этого времени стараются увеличивать урожаи лучшими способами культуры, а не распашкой девственных земель. Однако, даже в Бессарабии болгарские колонисты, очень богатые землями, держатся переложной системы полеводства, т.е. из года в год часть земли оставляют в залог, а посев производят на участках, уже побывавших в залежи.

В настоящее время площадь, находящаяся под сельскохозяйственною культурою в Европейской России, составляет более одной пятой части всей поверхности её, тогда как земли совершенно неудобные и бесплодные: песчаные степи, скалы или тундры,—занимают более 25% всей территории. Еще недавно леса покрывали более половины России; но распространение земледелия, расчистка лесных участков под пашни, пожары, беспорядочная эксплоатация значительно сократили лесную площадь; в наши дни она составляет не более двух пятых: многие большие леса исчезли бесследно, и на месте их образовалась голая степь. По берегам почти всех сплавных рек и речек уже нет высокоствольных лесов на расстоянии нескольких верст в обе стороны: там леса сплошь изведены, тогда как в местностях, более удаленных от водяных путей и вообще лишенных удобных средств перевозки, великолепнейший строевой лес без пользы гниет на месте. Об эксплоатации лесов в России и о совершенном почти отсутствии правильного лесоразведения можно судить по тому факту, что правительство получает с казенных лесов, средним числом, за вычетом всех издержек, чистого дохода 5 с небольшим копеек на десятину. В северных губерниях, где сосредоточено наибольшее количество казенных лесов, покрывающих громадные пространства, годовой доход от казенных дач едва превышает копейку с десятины. Во Франции он превышает 30 франков с гектара (около 8 мет. рублей с десятины) в государственных лесах, а в лесах частных, при рациональном способе эксплоатации их, этот доход значительно больше. Пора уже положить конец расхищению лесных богатств России неразумным хозяйничаньем. В начале текущего столетия на каждого жителя, по валовому учету, приходилось леса около 14 десятин; теперь же—только 2 десятины, хотя, без сомнения, все еще гораздо больше, чем во всех других странах Европы, за исключением Норвегии и Швеции; но если обезлесение будет продолжаться по-прежнему, то, при возрастании населения, Россия через несколько десятков лет сделается одною из самых бедных лесом стран нашей части света.

Распределение по угодьям общей площади территории Европейской России, без Финляндии, показано в следующей таблице:

| По Янсону. | По Ермолову | |||

| тыс. дес. | тыс. дес. | |||

| Пахотной земли | 97.178 | 22,6% | 95.000 | 21,58% |

| Под лугами и пастбищами | 53.119 | 12,4% | 55.000 | 12,49% |

| Под лесом | 117.252 | 27,3% | 177.160 | 40,23% |

| Под непроизводител. площадью | 162.004 | 37,7% | 113.140 | 25,70% |

Из всех европейских стран Россия производит наибольшее количество зерновых хлебов. Недавно она производила их больше даже, чем Соединенные Штаты Северной Америки, но в эти последние годы положение дел изменилось, и теперь она занимает только второе место в свете по размерам производства хлеба.

Средний сбор зерновых хлебов в главнейших государствах:

| Общий сбор в четвертях. | На жителя четвертей. | |

| Соединенные Штаты | 318.000.000 | 6,3 |

| Европ. Россия, без Финляндии | 270.000.000 | 3,5 |

| Франция | 120.000.000 | 3,2 |

| Германия | 128.000.000 | 2,8 |

| Австро-Венгрия | 81.000.000 | 2,2 |

| Соединенное Королев | 60.000.000 | 1,7 |

В 60 губерниях Европ. России средний сбор хлебов за пятилетие 1892-96 г.г. составлял 2.891.976,6 тыс. пудов. Общий сбор зерновых хлебов, кроме бобов и чечевицы, в 71 губерниях и областях Европ. и Азиатск. России в 1897 г. простирался до 2.761.915,4 тыс. пуд.

В России под культурою состоит земли гораздо больше, чем в других европейских государствах, и значительная часть её территории, именно черноземная полоса, кажется, предназначена сделаться сплошным хлебным полем; но способы обработки почвы и земледельческие орудия еще весьма неудовлетворительны. На большей части земель южной России культура ведется не постоянно,—там существует залежная система хозяйства; «кулаки» нередко снимают в аренду у казны и у частных владельцев земельные участки и на них ведут хищническую культуру: собирают 2-3 жатвы пшеницы, после чего сеют два года кряду лен, как известно, сильно истощающий почву. Еще в 1872 году Мекензи Уоллес проезжал, в Самарской губернии, по обширным имениям, принадлежащим казне, земли которых, очень плодородные от природы, отдавались в аренду частным лицам по 30 копеек за десятину. Если бы сбор с каждой десятины хлеба был в России такой же, как в Великобритании, то жатва давала бы, в среднем, ежегодно не 300 милл. четвертей, как в настоящее время (урожай 1895 г. в Европейской России, близкий к среднему, дал 330,4 миллиона четвертей), а простиралась бы до одного миллиарда четвертей, и, следовательно, собранного хлеба достало бы для прокормления 500 миллионов людей. Урожаи в разных частях Империи различны и дают средним числом от трех до пяти зерен на одно посеянное, смотря по местностям, а между тем каждый год целая треть (на юге—даже значительно большая часть) пахатных земель остается под паром (или в залежи). Когда в одной губернии случится неурожай, либо вследствие засухи или чрезмерного обилия дождей, либо по причине появления вредных насекомых, производящих иногда страшные опустошения на полях, особенно в Малороссии и южной России, нужда, а иногда и настоящий голод вскоре проявляются с полною силою, тогда как губернии с обильным урожаем продолжают отправлять свой хлеб к иностранным портам; нередко и постигнутые неурожаем губернии все-таки отпускают хлеб: пример тому мы видели в 1873 и в 1884 г.г., во время самарского и пермского голода. Причина этого странного явления—бедность крестьян: они вынуждены продавать свой хлеб осенью для уплаты податей и не имеют возможности покупать его весной, по недостатку средств. Между различными зерновыми хлебами, возделываемыми в России, первое место принадлежит не пшенице; этот род хлеба занимает лишь третье место—после ржи и овса; в северных областях пшеницу заменяют рожь и ячмень, требующие для своего развития меньшей суммы теплоты сравнительно с пшеницей.

Зерновыми хлебами в Европейской и Азиатской России в 1897 г. было засеяно следующее количество десятин:

Пшеницею, яровою и озимою—17.310.516 д.; Рожью—26.096.720 д.; Ячменем—7.503.985 д.; Овсом—15.638.034 д.; Гречихою—2.336.710 д.; Просом—2.749.993 д.; Кукурузой—961.691 д.; Горохом—1.159.742 д.; Полбой—438.514 д.; Всего—74.195.905 десятин.

Если Россия теперь занимает только второе место в свете по производству и отпуску зерновых хлебов, то она все еще сохраняет первенствующее значение по возделыванию льна и конопли. Под льноводством в России состоит большая площадь, нежели во всей остальной Европе, а средний ежегодный сбор льняного волокна составляет почти половину производства его на всем европейском континенте, как это видно из следующих данных:

| Под культурою льна на волокно, дес. | Средний ежегодный сбор, пудов. | |

| Европейская Россия. | 800.000 | 20.000.000 |

| Прочия государства Европы | 580.000 | 11.700.000 |

За пятилетие 1890-94 гг. в России собиралось, в среднем, ежегодно 18.630.000 пуд. волокна и 2.500.000 четвертей семени. Губернии: Псковская производит около 2.600.000 пуд., а Вятская около 1.000.000 пуд. волокна. В южных губерниях лен возделывают не для волокна, а на семя. Общая ценность производимого льна (волокна и семян) исчисляется приблизительно в 100 миллионов рублей. Конопля имеет менее важное значение в сельском хозяйстве России; средняя ценность ежегодного сбора этого растения, как в виде волокна (пеньки), так и в виде семян, определяется в 40.000.000 рублей (средний годовой сбор за пятилетие 1890-94 гг. 10.050.000 пуд. волокна и 2.109.000 пуд. семени).

Культура свекловицы, имеющая чисто промышленный характер (для переработки на сахар), тоже получила в России обширное развитие, и ежегодное производство этого корнеплода представляет почти пятую часть сбора его во всей Европе; одна Киевская губерния доставляет всего количества, которое получается в Европейской России, со включением Царства Польского. По данным за пятилетие 1890-95 гг., под культурой этого растения было занято ежегодно, в среднем, 285.293 десятины и перерабатывалось на сахар 29.263.429 берковцев свекловицы. По размеру производства сахарной свеклы, Россия не отстает от Австро-Венгрии и в этом отношении уступает только Франции и Германии. Ценность ежегодного сбора свекловицы составляет приблизительно 15-20 миллионов рублей. Возделывание картофеля тоже значительно увеличилось в России с половины настоящего столетия, и сбор его, в среднем, за последнее десятилетие составлял 60.900.000 четвертей; в 1897 г. под этим корнеплодом было занято в Европейской России, с Царством Польским, 3.053.660 десятин, а сбор определился в 1.338.358,1 тыс. пудов; во всей империи (кроме Финляндии) площадь под картофелем: 3.177.674 дес., давших сбор в 1.381.159.600 пуд.. В губерниях Западных, Привислянских и Прибалтийских картофель идет на винокурение, тогда как в других местах Империи для этой цели употребляется преимущественно ржаная мука. В общем, из картофеля выкуривается около четверти всего получаемого в Европейской России количества водки; но в последние годы винокурение из картофеля стало особенно возростать. Табаководство также в общем значительно усилилось в последнее время; сбор табаку в 1894 г. составлял 4.327 тыс. пуд.

Мы перечислили важнейшие отрасли земледелия в России. Что касается виноградарства, то оно имеет хозяйственное значение только в южной части страны, при чем почти три-четверти всего винограда, собираемого в Империи, получается вне пределов Европейской России, именно в бассейнах Терека и Кубани, преимущественно же в Кахетии, на полуденном склоне Кавказа. В Европейской России виноградники встречаются только в Бессарабии, главнейше в окрестностях Аккермана, на берегах Днепровского лимана, в Крыму, на берегах нижнего Дона и кое-где в Херсонской губернии. Границы культуры виноградников несомненно отодвинулись далеко к югу в течение двух последних столетий: прежде крестьяне собирали виноград в Подолии почти в расстоянии 300 верст к северу от тех виноградников России, которые ныне составляют крайний северный предел виноградарства. Виноградная лоза и теперь еще растет в садах Подольской и Киевской губерний, но плоды её слишком кислы, чтобы можно было приготовлять из них вино. Астраханский виноград, о котором Александр Гумбольдт говорит во многих из своих сочинений, тоже очень близок к исчезновению: виноградарство сделалось уже простым садоводством в этой части Волжского бассейна, и площадь виноградников занимает незначительное пространство, всего около 90 десятин, а сбор в нормальном 1870 году едва достигал 1.500 ведер. Общее количество виноградного вина, производимого во всей Европейской России, составляет только около 8.000.000 ведер; но промышленность умеет умножать это количество и превращать простое вино в шампанское и другие знаменитые иностранные вина. В 1880 году в крымских виноградниках появилась филлоксера; но благодаря принятым мерам, дальнейшее распространение её было прекращено.

Россия очень богата домашними животными; она обладает гораздо большим абсолютным количеством скота, чем всякое другое из европейских государств, и по числу лошадей на 100 жителей превосходит все страны.

Число домашних животных в различных странах Европы (в тысячах голов):

Лошадей: Россия Европейская (92-94 гг.)—22.044; Германия (1892 г.)—3.837; Франция (95 г.)—3.382; Австро-Венгрия (90-95 гг.)—4.033; Соединенное Королевство (1896 г.) 2.116.

Рогатого скота: Россия—33.520; Германия—17.556; Франция—13.234; Австро-Венгрия—15.987; Соединенное Королевство—10.942.

Овец и коз: Россия—59.455; Германия—16.681; Франция—22.673; Австро-Венгрия—15.098; Соединенное Королевство—30.854.

Свиней: Россия—11.706; Германия—12.174; Франция—6.306; Австро-Венгрия—11.437; Соединенное Королевство—4.301.

Впрочем, нужно заметить, что превосходство России в отношении численности лошадей происходит именно вследствие сравнительно малого распространения в стране собственно земледельческой промышленности. Там, где населенность наиболее редка, где города и местечки наиболее удалены друг от друга, табуны лошадей пасутся в наибольшем количестве; в области степей, на юге и особенно на востоке они находят еще огромные травяные пространства, по которым бродят на воле. В русских владениях в Средней Азии число лошадей превышает число людей; в Европейской России, со включением Царства Польского, недавно насчитывали одну лошадь на каждых четырех жителей; теперь отношение уменьшилось, так что нужно считать только одну лошадь на пять человек, и по всей вероятности, уже не далеко то время, когда Россия будет иметь, как это мы видим в странах Западной Европы, не более одной лошади на десять или пятнадцать жителей. Благодаря успехам земледелия, рогатый скот увеличивается в числе, но не так быстро, как человеческое население; то же замечается и относительно овец.

Об изменении численности скота во времени можно судить из следующих данных:

В Европейской России (без Финляндии и Царства Польского):

| Лошадей | Кр. рог. скота | Овец | |

| 1861 | 15.190 | 20.638 | 42.379 |

| 1880 | 15.750 | 21.652 | 45.662 |

Следовательно, увеличение числа лошадей составляло 0,37%, рогатого скота 4,9%, овец 7,7%; цифра же населения за тот же период времени увеличилась на 25%.

Впрочем, сравнивая количество скота в России и в Западной Европе, нужно принимать в соображение и то, что вес русского скота, получающего относительно плохой корм и обремененного непосильною работою, более чем на половину меньше веса скота английского или швейцарского. Точно также стада овец состоят главным образом из простых пород, еще необлагороженных путем скрещивания с усовершенствованными породами. Однако, сделаны уже большие успехи в разведении домашних животных, и успехи эти должны постоянно увеличиваться, в виду постоянного возрастания цен на мясо и шерсть. Общее количество производимой Россиею шерсти исчисляется приблизительно в 12 милл. пудов, которые представляют ценность около 50 миллион. рублей. Совокупность продуктов земледелия и скотоводства в Европейской России не может быть оцениваема менее, как в 2.000 миллионов рублей.

Известно, что с 1861 года производители этих богатств освобождены от крепостной зависимости и получили во владение часть обработываемых ими земель.

Распределение земельной собственности в России:

| До освобождения. | После освобождения. | |

| Процент | ||

| Государственныя земли | 64,6 | 45,6 |

| Земли помещичьи и проч | 30,6 | 22,6 |

| Земли удельного ведомства | 3,3 | 1,8 |

| Земли крестьян и колонистов | 1,7 | 30 (выкупленные и невыкупленные). |

Число крестьян мужского пола около эпохи отмены крепостного права: в 1857 году—9.765.163 на государственных землях; в 1863 году—1.624.799 на землях удельного ведомства; в 1857 году—10.696.139 на землях помещичьих.

Государственные крестьяне, которые пользовались относительно большей свободой, чем крестьяне частных землевладельцев, получили земельные участки, за которые они должны были платить оброчную подать, преобразованную впоследствии в выкупные платежи. Что касается бывших помещичьих крестьян или крепостных, то правительство, в видах содействия крестьянам по выкупу их наделов, выдает им долгосрочные ссуды (на 49 лет). Помещик получает эту ссуду процентными бумагами, при чем размер её определяется капитализациею (из 6%) установленного для разных местностей душевого оброка, с вычетом из общей, таким образом исчисленной капитальной суммы 1/5 части, если выкупается полный надел, и 1/4 части—в случае выкупа надела уменьшенного; крестьяне в течение 49 лет обязаны выплачивать 6% с полученной ими ссуды. Обязательный выкуп земель был установлен только в западных губерниях, которые были в 1863 году охвачены польским восстанием. К 1 января 1882 года, по 49 губерниям, поступило выкупных сделок 73.880, из коих утверждено 71.624; по этим сделкам, 5.618.425 ревизских душ выкупили 19.639.170 дес. земли, получив выкупную ссуду в 603.484.763 р. Сверх того, в 9 западных губерниях утверждено 23.453 выкупные сделки, при чем 2.493.065 ревизских душ приступили к выкупу 9.325.344 дес., на что им выдано в ссуду 160.839.290 р. Следовательно, к названному сроку всего было утверждено 97.334 сделок и актов. 8.111.490 ревизских душ приступили к выкупу своих наделов и получили в ссуду 764.324.053 р. В 37 собственно русских губерниях, к 1 января 1882 г., 5.999.187 душ, или 80,83% бывшего крепостного населения, перешли в разряд собственников; следовательно, в обязательных отношениях к помещикам осталось 1.422.012 душ, или около 19%. По указу 28 декабря 1881 г., и эти крестьяне (с 1 января 1883 г.) были переведены с оброчной повинности на выкупные платежи, т. е. сделались собственниками. По исчислению г. Тройницкого, 723.725 душ, записанных дворовыми, вовсе не получили своей доли земли. В имениях удельного ведомства более 860.000 ревизских душ получили земельные наделы. В южных степных и в черноземных нестепных губерниях большинство крестьян в состоянии были платить за свое освобождение, выкупить свои земельные участки, величина которых по губерниям различна (наименьшая величина надела—13/4 десятины, наибольшая—10 дес.), и окончательно организовать мелкую земельную собственность; но нельзя того же сказать о губерниях северных и восточных, которые часто были постигаемы неурожаем. Вычислено, что в северных губерниях, по верхнему течению Волги, крестьяне должны были бы иметь не менее 8 десятин на душу (т. е. вдвое или втрое больше против того, сколько они имеют теперь средним числом),—чтобы жить в некотором довольстве и платить исправно подати и другие сборы. В этой части России сельские общества, не будучи в состояния заплатить выкуп непосредственно землевладельцам, оказываются слишком бедными и для того, чтобы исправно вносить в казну выкупные платежи, они принуждены заключать займы под большие проценты, продавать хлеб на корню и снова закрепощаться—на этот раз уже не помещику, а ростовщику. Есть почти целые уезды, где крестьяне сделались неспособными к платежу податей, иногда превышающих весь получаемый ими доход. Указывают на деревни, покинутые жителями: все до одного ушли они искать себе заработков в других местах, так как крестьянского бюджета не хватает на покрытие издержек существования. Земледельческий пролетариат уже появился в России, тогда как в городах развивается в то же время пролетариат промышленный или фабричный. В губерниях низового Поволжья, часть крестьян нанимается на продолжительные сроки в имениях крупных землевладельцев; такие долгосрочные договоры о личном найме обыкновенно называют кабалой, то-есть тем самым именем, которое употребляли для обозначения рабского состояния в ту эпоху, когда почти все сельское население России было прикреплено к земле и обращено в крепостное состояние.

Труд в России, не только на поприще земледелия, но отчасти также в области обработывающей промышленности и торговли, проявляется еще в таких формах, которые ясно отражают в себе влияние старинного общинного устройства. Однако, общинная организация, преобразовываясь с течением времени, сохранилась преимущественно по отношению к обработке почвы, к земледелию. Этой группой в Великороссии является мир, в Малороссии—громада; подобную же организацию, только под другими именами, мы находим у финно-татарских народцев, каковы мордвины, черемисы и чуваши, и даже немецкие колонисты на берегах Волги, хотя получили земли отдельно для каждой семьи, соединили их в общинные владения. Таким образом «мир» составляет общее учреждение в Империи, хотя наиболее оригинальные и всего лучше изученные формы его встречаются главным образом в великороссийских губерниях. Только в этой части Империи мы встречаем даже города, сохранившие старинный порядок распределения земель между своими членами. Так, например, жители города Мологи разделены на одиннадцать сотен; соответственно тому, и окружающие луга разбиваются на одиннадцать участков, так что каждая сотня выкашивает свой участок, а собираемое сено распределяется между всеми членами, соразмерно количеству платимых каждым налогом.

Не следует смешивать, как это часто делают, слово «мир» со словом «община» (commune): эти два понятия не вполне тождественны, ибо труд сообща практикуется только в некоторых временных земледельческих товариществах, или артелях, какова так называемая себерщина на низовой Волге и в Малороссии. В некоторых раскольничьих общинах и именно у «общих» или общинников, одной из сект духоборцев, не существует раздела земли; принадлежащая общине земля обработывается сообща всеми, и жатва распределяется между членами пропорционально числу работников в каждой семье. Вообще труд сообща и равномерный раздел продуктов наблюдается чаще в отношении лугов, чем в отношении пахотных земель, и на арендуемых землях чаще, чем на землях, составляющих собственность общин. Слово «мир», означающее деревню и свет, отличается лишь правописанием от слова «мир»—покой и согласие. В самом деле, сельский мир есть общее соглашение семей деревни насчет распределения земель. Когда земельная территория обширна, как, например, в северных губерниях, земля принадлежит сообща нескольким деревням, соединенным в волость; так, в Олонецком уезде около 600 деревень сгруппированы в 30 сельских обществ. Одна только община-волость обнимает более ста деревень, и территория её, около 201.300 десятин, тянется по берегам Свири почти на 60 верст. Там, если и ощущается в чем-либо недостаток, то, конечно, не в земле; напротив, семьи хлебопашцев в этой многоземельной стороне могут свободно перемещаться вправо и влево, чтобы выбрать себе наиболее подходящее место; им стоит только сделать знак, выресать свою метку на деревьях, которые служат им временными границами; но необходимо соглашение между деревнями, чтоб ввести некоторый порядок в это кочевое земледелие, равно как в эксплоатацию рек. Земля Уральского казачьего войска также составляет огромную волость, где еще недавно каждый способный к труду человек волен был занимать гуляющую землю для ведения на ней полевого хозяйства; но теперь и там начинает мало-по-малу устанавливаться частная земельная собственность—последствие привилегий, вытекающих из военной иерархии. Изучение исторических документов доказало, что соединение деревень в волость для пользования землей было общим явлением в древней Руси.

Феодальные нравы, с одной стороны, и влияние римского законодательства—с другой уничтожили во многих местах эту форму коллективного землевладения и заменили ее собственностью личной или частной. Это совершилось преимущественно в западной России, под литовским и польским владычеством; то же самое происходит теперь и у казаков Уральского войска; но почти во всей Великороссии «волость» естественным порядком раздробилась на отдельные «миры», или общины, вследствие возрастания числа хлебопашцев и уменьшения количества свободных земель; как только поселок делается деревней, соседния земельные угодья присвоиваются этою вновь образовавшеюся общиною и в конце концов переходят в её исключительную собственность: раздел земли должен производиться уже между её членами.

Совокупность жителей деревни составляет мир или общину. Мир, пользующийся самоуправлением в своих хозяйственных делах, есть собственник принадлежащей деревне земли, но в то же время несет ответственность за благосостояние всех членов общины; он должен обеспечить участок земли каждому способному работать. Часто леса и почти всегда выгоны и пастбища остаются в общем, нераздельном пользовании. Дом с землей, на которой он построен, и прилегающий к нему огород или сад, другими словами—то, что называется усадьбой, составляют частную собственность; но пока владелец не выкупил окончательно своего земельного надела у бывшего помещика, усадьба принадлежит общине, и он не может продать ни избы, ни огорода постороннему, не принадлежащему к миру, лицу, без согласия своих односельчан. В принципе, раздел земли должен производиться соразмерно числу работников мужского пола в каждой семье, и так как земля обложена податью по количеству душ мужского населения, то передел земли становится обязательным после каждой ревизии (народной переписи). Но колебания в числе членов, происходящие в каждой сельской общине, вследствие накопления мертвых душ, нарождения новых, переселений,—заставляют деревни прибегать к более частым переделам, при чем каждая деревня имеет свои обычаи и распорядки. В одной и той же губернии, в одном и том же уезде некоторые сельские общины приступают к разделу каждый год, тогда как другие производят новые переделы только через два-три или большее число (до 10-12) лет, или ждут передела в течение целых поколений. Для примера приводим сроки переделов в 278 сельских обществах Саратовской губернии;

Передел: каждый год—у 128 деревень; через каждые два года—у 22; через каждые три года—у 13; через каждые пять лет—у 21; через каждые шесть лет—у 20; через каждые восемь лет—у 2; через каждые десять лет—у 11; не было передела с 1858 г.—у 32; не было передела с 1862 г.—у 23 деревень.

Передел отменен в принципе у 1 дер.

Замечено, что общины, наиболее богатые и лучше других ведущие свое хозяйство, повторяют переделы земли менее часто, чем бедные общины.

Чтобы каждый член общины получил равную долю, землю обыкновенно делят на несколько участков, смотря по качеству почвы и удобствам обработки. При этом все берется в соображение—свойство почвы, расположение и наклон местности, близость или отдаленность от усадеб, дорог и ручьев; раздельные линии между участками проводятся таким образом, чтобы последние представляли возможно больше сходства между собою. Затем жребий решает, какие доли крестьянин получит в землях различных категорий, из «первой шапки», из «второй» и из «третьей».

Вопреки предсказаниям многих публицистов, как русских, так и иностранных, со времени освобождения крепостных крестьян, русский сельский мир сохранился, и теперь, как прежде, согласуясь с интересами и убеждениями крестьян. Закон дозволяет сельским общинам производить окончательный раздел земель на отдельные участки, с отводом их в частную собственность, и таким образом упразднять общинное землевладение; но деревни, воспользовавшиеся этим разрешением, очень немногочисленны, и почти все они находились в особенных, исключительных условиях, при которых сохранение старой общины оказывалось очень стеснительным. В течение первых четырнадцати лет, следовавших за изданием Положения об освобождении крестьян, известно только около сотни примеров таких сельских обществ, которые оставили порядок общинного землевладения и перешли к системе частной земельной собственности; с другой стороны, указывают случаи, когда распавшиеся общины вновь организовались меньшими группами, но более выгодным образом; некоторые же общины увеличились, соединяя в один, более обширный, мир земли, выкупленные ими и приобретенные в полную собственность. Старинный дух солидарности между членами одной и той же общины не исчез и поныне. «Мир жалеет всех», говорит крестьянин, и хотя государство, пред которым коллективная единица ответствует круговой порукой за исправный взнос податей, облагает без исключения все «ревизские души», то-есть все мужское население, однако община избавляет от платежа стариков и детей в семьях «без души», то-есть неимеющих ни одного способного к труду работника и неполучающих душевого надела; она дает содержание вдове, и во всяком случае каждый общинник может держать корову и овцу на общественном выгоне; иногда община оставляет надел земли «ослабевшей» семье, и обработка этого участка производится всеми соседями. Так сохраняются обычаи взаимного доброжелательства и круговой помощи, которыми искони отличались восточные славяне и которые поражают наблюдателей других национальностей.

Тем не менее можно положительно сказать, что русский сельский мир мало-по-малу преобразуется, и что общинная жизнь ослабевает и приходит в упадок под влиянием тех социальных и фискальных условий, в которые поставлено крестьянство. Дело в том, что распределение земли делается не только для того, чтобы дать пропитание всем членам общины, но имеет в виду еще другую цель—обеспечить платеж податей, и все семьи разделяются самим миром на сильные, средственные, маломощные, или слабые, и семьи «без души», а быть «без души»—значит быть «без земли». Обыкновенно способный к работе мужик, обладатель пары лошадей, считается за две души; но какой-нибудь несчастный случай, напр. скотский падеж, может лишить его половины души, и тогда земельный надел его уменьшается на столько же. Ростовщичество развилось в большом числе сельских общин; таких ростовщиков малороссы называют «дуками» (от старинного казацкого слова), а великороссияне дали им более выразительное прозвище—«мироедов»; эти же мироеды, между прочим, берут на себя земли семей ослабевших или «без души», с условием платить падающее на них количество податей и сборов. Обремененные долгами и должающие все более и более, чтобы уплачивать подати, многие члены общины кончают тем, что «продают свои души», или владеют ими только фиктивно, и снова впадают в своего рода крепостную зависимость. Такова главная и самая опасная для мира причина дезорганизации сельской общины. Точно также артели или промышленные товарищества, занимающиеся рыболовством, производством грубых изделий, кустарной промышленностью, тягой судов или бурлачеством, нагрузкой, извозом,—сильно рискуют погибнуть от забора вперед денег, которые потом нужно уплатить десятерицей, и от порабощения, являющегося роковым следствием этой кабалы.

Добывание металлов и других минеральных продуктов, которое имело столь важное значение, две тысячи лет тому назад, в странах древней Скифии, как о том свидетельствуют металлические украшения и орудия, собранные во множестве в могильных курганах, никогда совершенно не прекращалось в России; но только в настоящем столетии горнозаводская промышленность снова получила большое значение в экономии русского народного хозяйства. Позолоченная пирамида, фигурировавшая в Петербурге на всероссийской мануфактурной выставке 1870 года, наглядно представляла количество чистого золота, добытого на Урале со времени первых разведок, сделанных в 1754 году: эта масса драгоценного металла, которая почти вся была извлечена из золотоносных песков и руд с 1816 года, представляет вес около 44.000 пудов и ценность в 615 миллионов рублей. Добыто в Российской Империи (с Финляндией) и отдельно на Урале:

| Золота | Платины | Меди | |||

| Всего | На Урале | На Урале | Всего | На Урале | |

| Пудов | |||||

| 1860 г. | 1.491 | 329 | 611/2 | 317.147 | 283.691 |

| 1870 г. | 2.1621/2 | 3871/2 | 119 | 308.440 | 175.189 |

| 1880 г. | 2.6411/2 | 5761/2 | 180 | 195.518 | 101.632 |

К этим сокровищам Урала нужно прибавить драгоценную платину, медь, железо, драгоценные камни и горные породы (малахит, яшма, топаз). В 1895 г. добыча шлихового золота в России составляла 2.5091/4 пудов, платины—2691/2 пуд., выплавка меди—340.050 пуд.. В Азиатской России, в долинах Алтая и Забайкалья, сосредоточены главные месторождения свинцовой руды, содержащей серебро, и самые обширные залежи каменного угля; самые обильные источники нефти находятся на обеих оконечностях Кавказа, на берегах Черного моря и еще более—у берегов Каспийского моря. Главные минеральные богатства собственно Европейской России состоят в железе, ископаемом угле и соли: эти вещества находятся в недрах земли в количествах, так сказать, неисчерпаемых, но промышленность еще далеко не извлекает из них той пользы, какую извлекала бы из них, будь эти богатства в Западной Европе. В 1860 г. железа и стали было добыто всего в России 12.942.190 п., в 1870 г.—15.707.392 п.; в 1880 году—35.591,929 пуд.; в 1893 г.: железа—30.384.610 п., стали—38.626.551 пуд.—

Производство чугуна (выплавка ведется главнейше на древесном угле) во всей Российской Империи: в 1860 г.—20.467.526 п.; в 1870 г.—21.949.417 п.; в 1880 г.—27.375.370 п.; в 1895 г.—87.000.000 пуд.

Сотни месторождений железной руды были открыты в северной озерной области, в бассейне Камы, в бассейне Дона, и железо, которое было извлечено со дна болот (так называемая болотная руда), в Олонецкой губернии, на Волыни, снова образуется мало-по малу в тех же местах.

Протяжение каменноугольных формаций, в Польше, в центральной России, в области Донецкого кряжа, еще не вполне исследовано, но, без всякого сомнения, оно гораздо значительнее площади каменноугольных бассейнов всякой другой европейской страны. Однако, эти залежи минерального топлива дают в настоящее время отечественной промышленности едва 1/45-ую часть того количества, которое извлекается из каменноугольных копей Великобритании, и Петербург получает еще из Англии почти весь нужный ему каменный уголь. Точно также из-за границы, именно из Галиции, благодаря её соседству, привозится часть соли, употребляемой в России; но лиманы Бессарабии, озера астраханских степей (особенно Элтонское и Баскунчакское), соляные ключи в губерниях Пермской и Вологодской, ломки каменной соли (самые богатые около Илецкого-Городка) и в особенности крымские соляные озера содержат в огромном изобилии соль и с излишком могут покрывать потребности в этом продукте, как для продовольствия, так и для промышленных целей.

Добыча ископаемого угля в Российской Империи: в 1893 г.—всего 464.818.290 пуд.; из этого числа добыто в бассейнах: донецком—239.832 тыс. пуд., Домбровском—193.359 т. п., подмосковном—10.941 т. пуд., на Урале—15.899 т. п.

В 1895 г. общая добыча минерального угля составляла свыше 550 миллион. пуд.

Привоз каменного угля, кокса и т. п. в Россию: в 1871 г.—на 11.303.610 руб.; в 1880 г.—на 17.604.580 руб. (117.300.000 пуд.); в 1894 г.—на 15.718.000 руб.

Добыча соли в Российской Империи:

| Каменной | Выварочной | Самоосадочной | Всего | |

| Пудов | ||||

| В 1860 г. | 1.352.182 | 7.723.157 | 17.157.162 | 26.232.500 |

| 1870 г. | 2.887.319 | 12.164.892 | 13.961.247 | 29.013.458 |

| 1880 г. | 2.875.356 | 15.232.580 | 29.463.980 | 47.571.918 |

| 1893 г. | 17.910.507 | 22.184.800 | 42.386.730 | 82.482.037 |

В 1895 было добыто соли всего 94.500.000 пудов.

Привоз поваренной соли в Россию: в 1876 г.—17.250.000 пуд.: в 1881 г.—11.600.000 пуд.; в 1893 г. 422.000 пуд.

Что касается фабричной и заводской промышленности, то главные мануфактуры России обработывают сырой материал, добываемый не в самой стране, а получаемый из заграницы, и продукты их не могут соперничать, ни по количеству, ни по ценности, с произведениями промышленных стран Европы. На долю производства по обработке хлопка приходится около трети общей суммы производства крупной русской промышленности. Россия, хотя и самое обширное государство в свете, занимает, по размерам важнейшей отрасли своей фабричной промышленности—хлопчатобужной, лишь пятое место, следуя после Великобритании, Соединенных Штатов, Франции и Германии, как показывают следующие сравнительные данные о положении хлопчатобумажного производства: Британские острова (1890 год)—44.504.819 веретен и 615.714 механ. ткацк. станков; Соединенные Штаты (1890 год)—14.088.103 вер. и 324.866 ткацк. станков; Франция (1890 г.)—4.376.155 верет. и 103.189 ткацк. станков; Германия (1891 г.)—5.500.000 верет. и 300.000 ткацк. станков; Россия (1892 г.)—4.331.508 верет. и 100.634 ткацк. станков.

Главные бумагопрядильные мануфактуры сосредоточены в центральной области России, вокруг Москвы, Владимира-на-Клязьме, Костромы; Петербург, разумеется, принимает немаловажное участие в этой отрасли народного труда, благодаря удобствам торгового сообщения. Вторую по степени важности мануфактурную промышленность России составляет фабрикация сукон и шерстяных материй; главные мануфактуры этого рода тоже сгруппированы преимущественно на верхней Волге и в бассейне Оки. Москва фабрикует тонкия сукна и, кроме того, выделывает грубые шерстяные материи, отправляемые в Китай и в Среднюю Азию; Польша, Лифляндии, Гродненская и Черниговская губернии также производят превосходные шерстяные ткани; далее, все губернии малороссийские, бассейна Дона и средней Волги участвуют в этой промышленности производством простых материй. Более сотни тысяч человек заняты переработкою шерсти в различных частях Империи. Фабрикация бумажных и шерстяных материй в значительной мере заменила собою прежнюю национальную промышленность, фабрикацию льняных тканей, которая в прошлом столетии и до тридцатых годов нынешнего была первою по важности отраслью русской обработывающей промышленности, и произведения которой, кроме внутреннего потребления, составляли предмет весьма значительного заграничного отпуска: русские полотна вывозились в большом количестве в Западную Европу, особенно в Великобританию, и даже в Америку. Но теперь во всех промышленных странах существуют собственные полотняные фабрики, и Россия должна довольствоваться вывозом за границу сырых материалов, льна и пеньки. Для внутреннего рынка, главные мануфактуры (производства льнопрядильное, полотняное, пенькопрядильное и т.д.) находятся в бассейне верхней Волги, в губерниях Костромской, Ярославской, Владимирской; простые же .льняные ткани, служащие для домашнего обихода, выделываются почти во всей России.

Во все времена кожевенное производство было одним из важнейших в России; как известно, березовая кора, употребляемая русскими кожевниками, имеет над большей частью других родов коры, которыми пользуются за границей при дублении, то преимущество, что она сообщает коже особенный, ценимый запах. Несмотря на то, что Россия ежегодно располагает большим числом сырых кож, чем другие европейские государства, её кожевенное производство стоит ниже сравнительно с тем же производством в больших промышленных странах Западной Европы; большинство кожевенных заводов представляют собою маленькия заведения, произведения которых обыкновенно находят сбыт только в окрестностях, и этих заведений не включают в общие списки фабрик и заводов. Так, центральный статистический комитет определил число кожевенных заводов лишь в 2.860, в 1868 году; по более же подробным статистическим данным, в 1872 году насчитывалось около 13.000 заведений этого рода, с производством более десяти миллионов выделанных кож. В 1889 г. кожевенных заводов насчитывалось 2.604, а общая сумма кожевенного производства, заводского и кустарного, определялась в 104 миллиона рубл.. Салотопление—одна из древнейших и важнейших отраслей русской промышленности. Салотопенные заводы, которые еще не так давно по большей части были не что иное, как рассеянные в степях зловонные сараи, послужили, подобно незатейливым дубильным ямам в лесных прогалинах, началом большой промышленности, которая развилась быстрее, чем кожевенное производство. В 1892 г. в Европейской России было 298 салотопенных заводов, изготовивших 1.233.230 пуд. сала, на 4.745.500 руб. В том же году насчитывалось мыловаренных заводов—445, с производством на 8.308 тыс. руб.; стеариновых—, с производством на 9.284 т. руб.; свечносальных—48, с производством на 372 т. руб.

Техническая переработка зерна и заводское приготовление питательных веществ в такой стране, как Россия, имеет, конечно, огромное экономическое значение. Мукомольное производство еще мало преобразовалось: паровые мукомольни относительно не многочислены, зато существует около 100.000 маленьких водяных мельниц на запрудах в ручьях и речках и на каналах, отведенных из рек, и, кроме того, очень много ветряных мельниц. В 1890 г. насчитывали в империи крупных мельниц 7.003, с 9.623 водяными и 862 паровыми двигателями и общим производством около 150 милл. пуд. Винокуренные заводы, которые доставляют казне самый верный доход, также были очень многочисленны, но акцизные правила, очень стеснительные для мелких заводчиков, благоприятствовали развитию крупных, коммерческих заводов, принадлежащих богатым спекулянтам, и исчезновению мелких, хозяйственных; в 1880-81 г. в России было 3.877 винокуренных заводов, с производством в общей сложности около 351/2 мил. ведер спирта, превращаемых в 89 милл. ведер водки 40° крепости.

В кампанию 1895-96 г. действовало 2.056 винокуренных заводов, на которых было выкурено 30.337 тыс. ведер безводного спирта.

Что касается выработки свекловичного сахара, которая требует больших капиталов, то она может быть производима лишь на больших заводах. В 1896 г. сахарных заводов насчитывали: в юго-западном районе—122, в центральном—68, в Царстве Польском—234. В 1895 г. всеми действовавшими заводами было выпущено разного рода сахарных продуктов 22.033.365 пуд.

Из этого беглого обзора видно, что Россия в отношении обработывающей промышленности вовсе не так далеко отстала от стран Западной Европы, как это обыкновенно думают; даже по части производства сложных машин она все более начинает обходиться без содействия Западной Европы. Уже в 1877 г. из общего числа 4.170 железнодорожных паровозов было 932 построенных в России.

Современное состояние более крупной заводско-фабричной промышленности в империи может быть охарактеризовано приблизительно следующими цифрами: общее число фабрик и заводов (1892 г.)—около 22.000; число рабочих—около полутора миллиона; общая сумма годового производства—около 1850 миллионов рубл.

Распределение фабрично-заводской промышленности по главным производствам, в 1893 г.:

| Фабрик или заводов. | Сумма производства в тыс. рубл. | |

| Производства но обработке хлопчатой бумаги (ватное, бумагопрядильное, бумаготкацкое и т. п.) | 1.063 | 323.607 |

| Производства по обработке шерсти (шерстопрядильное, ковровое, войлочное, суконное и др.) | 1.278 | 123.775 |

| Производства по обработке льна | 217 | 33.491 |

| Производства по обработке шелка | 420 | 15.644 |

| Производства по обработке бумаги (писчебумажное, обойное и разных изделий) | 436 | 26.995 |

| Производство химических продуктов | 1.227 | 40.944 |

| Производство стеклянное, фарфоровое и фаянсовое | 307 | 16.099 |

| Производства красильное, набивное и отделочное | 542 | 124.310 |

| По обработке дерева | 1.373 | 15.666 |

| Производство салотопенное и сальносвечное | 1.138 | 35.229 |

| Кожевенное | 2.815 | 39.571 |

| Машиностроительное | 635 | 66.021 |

| Чугуннолитейное | 339 | 44.976 |

| Железопередел. и стальное | 465 | 121.847 |

| Медно-бронзовое | 401 | 15.345 |

| Производство пищевых продуктов | 13.345 | 500.525 |

Сбор табаку в Европейской России, с Царством Польским и Закавказским краем, в 1895 г. дал 3.918.349 пудов. Число табачных фабрик в 1894 г.—291, рабочих на них—32,894. Цифры, относящиеся к производствам по обработке дерева, по всей вероятности, ниже действительных, даже если не принимать весьма распространенных кустарных лесотехнических и древодельных промыслов.

Почти все успехи русской обработывающей промышленности ведут начало с эпохи освобождения крестьян. В первое время после отмены крепостного права производство понизилось, вследствие общего кризиса на рынке труда; но с 1865 года снова замечается прогресс во всех отраслях промышленности, и с этой эпохи размер производства значительно увеличился (по некоторым отраслям не менее как в пять раз).

Очень трудно сделать оценку производительности мелкой русской промышленности, которую обыкновенно называют «кустарной»; предположительно, сумма ежегодного производства кустарных изделий определяется в 200—300 милл. рублей. Общее число «кустарей» исчисляют приблизительно в шесть с половиною миллионов, из которых около шести миллионов живут в деревнях, где они в то же время большею частью занимаются и хлебопашеством: они работают за своими станками или верстаками, в своих домашних мастерских только во время длинных зим, когда поля покрыты снегом. Некоторыми русскими писателями высказывалось мнение, что эта кустарная промышленность предохранит нацию от пролетариата, но эта надежда не оправдывается действительностью: централизация труда происходит также и в среде этих маленьких мастерских. Так, например, число работников, занимающихся на дому, в Шуйском уезде, Владимирской губернии, в 1842 году в пять раз превышало количество рабочих крупной фабричной и заводской промышленности; в 1862 году оно уже только вдвое превышало последнее; а в 1872 году обе категории работников сравнялись в числе.

Общая ценность оборотов по внешней торговле России за десятилетие 1885-95 г.г. по европейской и азиатской границе возрасла с 972 (в 1885 г.) до 1.228 миллионов рублей (1895 г.), при чем привоз с 434 (1885 г.) увеличился до 538,5 милл., а вывоз—с 537,9 (1885 г.)—до 689 милл. руб. (1895 г.). Общий оборот внешней торговли в 1896 г. по европейской границе, со включением черноморской границы и Кавказского края, а также торговли с Финляндией, простирался до 1.209.043.000 руб. (отпуск—668.776.000 рублей, ввоз—540.207.000 руб.).

Германская империя, сопредельная России на весьма значительном протяжении границы, занимает, естественно, первое место в ряду иностранных государств по размерам своей сухопутной торговли с восточной империей; но самая большая часть морской торговли России приходится на долю Великобритании, которая в этом отношении далеко оставляет за собою все другие страны. Франции принадлежит третье место: она несколько превосходит даже Австро-Венгрию, хотя Царство Польское, Волынь, Подолия соприкасаются с австрийскими владениями пограничной линией, имеющей более 600 верст длины. Точно также Голландия, эта маленькая страна, при том очень отдаленная от России, продает ей и покупает у неё гораздо больше, чем соседняя Турция, больше даже, чем громадная Китайская империя, граничащая с Сибирью на пространстве около семи с половиной тысяч верст.

По отношению к общему обороту внешней торговли России торгующие с нею государства за 1894 г. следуют в таком порядке (ценность показана в миллионах рубл.):

| По вывозу. | По привозу. | Сумма общаго оборота. | |

| Великобритания | 175,30 | 132,77 | 308,06 |

| Германия | 147,87 | 142,98 | 290,85 |

| Франция | 56,16 | 28,12 | 84,28 |

| Австро-Венгрия | 39,80 | 27,04 | 66,84 |

| Голландия | 53,01 | 5,93 | 58,94 |

| Соединенные Штаты | 1,67 | 45,71 | 47,38 |

| Бельгия | 26,76 | 17,02 | 43,78 |

| Китай | 4,49 | 38,50 | 42,99 |

| Италия | 26,91 | 14,49 | 41,40 |

| Персия. | 12,22 | 11,27 | 23,49 |

| Персия и Сред-Аз. ханств. | 0,25 | 6,46 | 6,71 |

| Средне-Азиятские ханств. | 3,29 | 1,36 | 4,65 |

| Турция | 16,09 | 7,19 | 23,28 |

| Египет | 1,91 | 21,12 | 23,03 |

| Дания | 12,35 | 1,60 | 13,95 |

| Румыния | 7,73 | 1,93 | 9,66 |

| Швеция | 4,15 | 5,34 | 9,49 |

| Швейцария | 0,18 | 8,48 | 8,66 |

| Норвегии | 4.77 | 3,48 | 8,25 |

| Испания | 5,77 | 1,49 | 7,26 |

| Греция | 0,69 | 2,41 | 7,10 |

| Португалия | 4,23 | 2,39 | 2,62 |

| Бразилия | 0,00 | 2,49 | 2,49 |

| Прочия государства | 47,85 | 11,13 | 58,98 |

| Финляндия | 15,30 | 18,88 | 34,18 |

| Всего | 668,75 | 559,57 | 1.228,32 |

Отпускная торговля России, указывающая, по статьям своим, на меньшее развитие её промышленности сравнительно с остальной Европой, состоит почти исключительно из вывоза земледельческих произведений, сырых и полуобработанных материалов, тогда как в привозной торговле главнейшее место занимают мануфактурные изделия. Так, в 1895 году привоз и отпуск представляли следующие цифры (в тысяч. руб.):

Вывезено жизненных припасов на 391.154 руб.; ввезено на 98.914 руб.; вывезено сырых и полуобраб. материалов на 261.078 руб., ввезено на 292.726 р.; вывезено животных на 15.556 р., ввезено на 5.186 р., вывезено изделий на 21.294 р., ввезено на 141.683 р.

Вывоз хлеба из России в 1895 году:—574.710.641 пуд. на 335.898.083 руб.

В общем обороте заграничной торговли России экспорт ныне постоянно превышает привоз. Разделенная на цифру народонаселения, общая ценность оборотов внешней торговли (по отпуску и ввозу), составляет только около 10 рублей на каждого жителя; следовательно, она относительно в 3-4 раза меньше, чем ценность торгового обмена Франции.

По оффициальным статистическим данным, отпускная торговля России, производимая морем, в два-три раза значительнее производимой сухим путем; но в привозной торговле равновесие в отношении путей восстановляется почти вполне; эта разница происходит оттого, что европейские мануфактурные изделия, ввозимые Россией, представляют, вообще говоря, более ценный и менее тяжелый и объемистый товар, чем продукты, продаваемые в обмен их: они посылаются большею частию прямо по железным дорогам, тогда как громоздкие отпускные товары отправляются преимущественно из приморских портов. Для сравнения приводим обороты, по весу и ценности, внешней торговли Европейской России за 1880 год:

Привоз морем: вес—162.745.000 пуд.; ценность—280.540.000 руб.

Вывоз морем: вес—297.134.000 пуд.; ценность—345.828.000 руб.

Привоз сухим путем: вес—74.309.000 пуд.; ценность—297.794.000 руб.

Вывоз сухим путем: вес—101.069.000 пуд.; ценность—130.537.000 руб.

Общий оборот: по весу—635.257.000 пуд.; по ценности—1.054.700.000 руб.

Самая значительная часть морской торговли России производится, конечно, через Балтийское море: во-первых, столица стоит на берегу этого моря; во-вторых, самая многолюдная область Империи, центральные губернии, пользуется, для отправки своих произведений, портами при этом море, наиболее близкими к цивилизованной Европе. Торговля, производимая через моря Черное и Азовское, гораздо менее значительна сравнительно с торговым движением на русской Балтике; однако, она представляет около одной пятой всех оборотов внешнего торгового обмена империи. Что касается морей Белого и Каспийского, то совокупность их торговых оборотов едва равняется торговле какого-нибудь третьестепенного порта. Обороты внешней торговли по отдельным морям выразились в 1894 г. следующими цифрами, по ценности (в миллионах рубл.).

Балтийское—361,2; Черное с Азовским—345; Белое—9,8.

Перевозка продуктов и товаров между русскими портами и портовыми городами других приморских государств производится преимущественно на иностранных кораблях; при том между черноморскими судами, плавающими под русским флагом, есть много таких, которые в действительности принадлежат грекам и, по-настоящему, должны бы быть причисляемы не к русскому, а к эллинскому торговому флоту. Затем в Балтийском море финляндские суда, поднимающие свой собственный флаг, также служат очень деятельными посредниками в морской торговле России. Если не принимать в рассчет коммерческий флот Финляндии, который часто причисляют, хотя и ошибочно, к русскому торговому флоту, то оказывается, что Россия занимает девятое место между европейскими государствами по грузовместимости своих морских судов: хотя у неё нет недостатка ни в железе, ни в дереве, и хотя её береговая линия имеет большую длину, тем не менее она уступает, в отношении важности торгового флота, не только главным приморским державам Европы, но также Испании, Голландии и Швеции; даже в Балтийском море, на берегах которого находятся такие первоклассные порты, как Кронштадтский, Рижский, Ревельский, Россия имеет лишь незначительный, по грузовместимости, торговый флот. К 1 января 1896 года коммерческий флот России представлял следующий численный состав по морям:

Белое: 28 паров. судов в 3.137 тон. и 344 парусных в 19.074 тон.; Балтийское: 85 паров. судов в 17.672 тон. и 530 парусных в 73.115 тон.; Черное и Азовское: 280 паров. судов в 108.173 тон. и 754 парусных в 54.950 тон.; Каспийское: 181 паров. судов в 76.667 тон. и 507 парус., в 176.199 тон.; всего 522 паров. судов в 205.649 тонн и 2.135 парусных в 323.339 тонн.

Внутреннее судоходство, которое до постройки железных дорог составляло главное средство сообщения и перевозки товаров, и теперь еще сохранило большую важность в бассейне Волги и на других больших реках России. В среднем за пятилетие 1887-91 г. г. строилось ежегодно 72 парохода и 6.102 других судов, ценностью около 7,7 миллионов рубл. Суда эти носят разнообразнейшие названия, смотря по их форме или материалу, из которого они построены, по месту происхождения гребцов и т. д. (мокшаны, тихвинки, сомины, суряки, гусянки, коломенки, барки, полубарки, досчаники и пр.). На Волге некоторые суда поднимают более 120.000 пудов груза; но средняя их грузовместимость исчисляется только в 9.000 или 10.000 пудов; на Днепре они не могут, даже во время высокого стояния воды, поднимать более 12.000 пудов. а на Северной Двине и на Дону—более 24.000 пудов груза. Почти все мелкие суда строятся только на одну путину и не возвращаются назад: по прибытии на место назначения, они разбираются и продаются как строевой лес или на дрова.

Число речных судов, построенных в период с 1875 по 1880 год по бассейнам:

Бассейны: Каспийского моря—19.543 судна; Балтийского моря—9.610; Черного моря—1.202; Азовского моря—1.267; Белого моря—1.576 судов.

По количеству пароходов, как и по количеству обыкновенных судов (баржей), Волга далеко превосходит другие большие реки России: две трети всех паровых судов плавают на этой реке, и их коллективная сила представляет три четверти общей паровой силы всего русского торгового флота. По переписи 1884 г., речной паровой флот Европейской России состоял из 1.246 пароходов в 72.105 номинальн. сил и в 6.099.581 пудов подъема; с 1885 по 1895 г. во внутренних водах Европ. России прибавилось 600 пароходов и к 1 января 1895 г. всего было 1.846 паровых судов.

Замечательно, что Днепр, могучий Борисфен, славянская река, которая первая служила водным путем для торговых сношений Востока со скандинавскими странами, в настоящее время имеет менее важности в отношении перевозки товаров, чем иная маленькая речка, как Молога, Шексна, Волхов. Правда, эти реки составляют часть линий судоходства между Петербургом и Астраханью, идущих через всю Россию от Балтийского моря до Каспийского.

Общее протяжение внутренних водных путей Европ. России (без Финляндии) исчисляется в 102.689 верст, в том числе судоходных: вообще—45.831 верст, пароходных—21.045 верст. По бассейнам, судоходные пути распределены следующим образом:

Бассейны: Белого моря—5.612 верст; Каспийского моря—13.865; Черного и Азовского моря—8.267; Балтийского моря—6.875 верст.

Каналов и вообще искусственных водных путей (канализованных рек) в Европ. России всего—1.733 верст, что составляет одну версту на 40 в. естественных путей, но в числе каналов есть такие, которые по своей торговой важности равняются или даже превосходят некоторые большие реки. Впрочем, прорытие каналов было делом довольно легким, так как верхния течения рек близко соприкасаются в области озер и болот. Прорезы почвы, соединяющие Волгу и Северную Двину посредством их верхних притоков, имеют всего только около 13 верст в длину; точно также Тихвинский канал, принадлежащий к кратчайшему из трех водных путей, соединяющих Петербург с Волгой, проходит через водораздельную возвышенность, или волок, рвом, имеющим не более 15 в. длины. Несмотря на все удобства, представляемые свойством почвы для прорытия каналов, Волга еще до сих пор не соединена с Западной Двиной, с Неманом, с Днепром; она все еще остается отделенной от Дона, да и этот последний не соединен еще с Днепром; наконец, все каналы устроены со шлюзами, и наибольшая глубина их всего только 2 с половиной аршина; некоторые каналы, менее глубокие, перерезанные водопадами, сделались почти бесполезными. Сеть русской канализации еще весьма незначительна в сравнении с теми размерами, которые хотел придать ей Петр Великий, восхищавшийся голландскими каналами; как известно, некоторые из задуманных им предприятии этого рода и поныне еще не приведены в исполнение. Впрочем, перевозка грузов водой производится с величайшей медленностью, и все товары, имеющие большую ценность при незначительном весе, должны быть отправляемы по железной дороге, чтобы поспеть во-время. Из Петербурга в Астрахань, вниз по Волге, перевозка продолжается от двух до трех месяцев при самых благоприятных обстоятельствах. При том речное судоходство в России приостанавливается, средним числом, на 126 дней, то-есть слишком на четыре месяца: на шесть месяцев в северных губерниях, на два месяца в южных областях. Даже после того, как реки очистились от льда, соединяющие их каналы остаются запертыми впродолжении нескольких дней или даже недель, по причине недостаточно сильного течения. В то время, как Шексна бывает открыта для судоходства от 211 до 220 дней в году, соседние обходные каналы Онежского и Белого озер дают проход судам только впродолжении 189 и 178 дней.

Сеть железных дорог получила гораздо большее развитие, чем сеть каналов. Правда, в прежнее время косо и недоброжелательно смотрели на железнодорожное дело, считая его одним из тех революционных изобретений Запада, к которым следует относиться с недоверием; однако, император Николай Павлович, уступая желанию общественного мнения, повелел построить железную дорогу из Петербурга в Москву, и собственноручно начертил на бумаге неуклонно прямую линию, проект рельсового пути, непосредственно соединяющего две столицы через леса и болота. При кончине императора Николая I, в 1855 году, громадная русская Империя имела очень незначительную сеть, недостигавшую даже 1.000 верст в длину. Но, как доказали огромные затруднения в передвижении и продовольствии войск во время Крымской войны, стратегические интересы России настоятельно требовали постройки магистральных линий между крепостями, большими городами, главными земледельческими областями и горнозаводскими округами, и эти военные интересы, еще более, чем потребности торговли и промышленности, ускорили сооружение рельсовых путей, которыми теперь исполосована вся Европейская Россия. В два только года, 1870 и 1871, в то время, как Франция вела свою страшную борьбу с Германией, русское правительство, всецело занятое большими стратегическими приготовлениями, открыло одновременно торговле и своим армиям около пяти с половиной тысяч верст железных дорог.

К 1 января 1897 г. общее протяжение русской железнодорожной сети составляло 38.848 верст, в том числе казенных—24.155 в., принадлежащих 17 частным обществам—12.449 в. и в Финляндии—2.244 верст. К этому надо прибавить еще те дороги или участки, по которым было открыто движение только временно, всего 1.795 в., так что к началу 1897 г. общая длина открытой для движения сети рельсовых путей в России равнялась 40.643 верст. Капитал, затраченный на устройство этих дорог, составлял в 1895 г. (при длине сети в 32.816 в.) около 3.660 миллионов рубл. Постройка железных путей оказалась в России гораздо более дорогостоющей, чем можно было предполагать, принимая во внимание почти совершенную горизонтальность местности, дешевизну земель, изобилие леса: единственные большие работы инженерного и строительного искусств на русских дорогах—это мосты через реки и земляные насыпи на болотах; большая часть железнодорожных компаний, поддерживаемых данной им со стороны правительства гарантией, то-есть обязательством, в случае недополучения прибылей, доплачивать их из доходов государства, могла щедро расходовать капиталы; так наприм. в 1880 г., правительство уплатило по гарантиям и т. д. более 53 милл. рублей. В настоящее время русская железнодорожная сеть, по общей длине, занимает пятое место во всем свете (после Северо-Американских Соединенных Штатов, Германии, Соединенного Королевства и Франции); но, пропорционально пространству территории или числу жителей, Россия в этом отношении стоит еще на довольно низкой ступени: по относительному развитию рельсовых путей ее превосходят даже такия маленькия страны, как Португалия и Румыния. Русские железные дороги, в сравнении с дорогами большей части других государств континентальной Европы, представляют ту невыгоду, что не все они имеют одинаковое расстояние между рельсами; но это неудобство для торгового движения есть в то же время преимущество в военном отношении, так как разность в ширине колеи не позволяет немецким вагонам проникать в Россию. На главных русских линиях ширина колеи равна 1,52 метр. Доходность русских железных дорог и движение на них грузов и пассажиров выразились в 1895 г. следующими цифрами:

Валовая выручка—390,6 миллионов рубл.; на версту—12.437 руб.; общая сумма расходов—226,1 милл. руб.; на версту—7.199 р.; сумма годовой платы на капитал сооружения—149,6 милл. руб.; чистый доход—164,5 милл. руб.

Перевезено пассажиров—59.282.000, грузов малой скорости—5.544 миллион. пудов. Количество пассажиро-верст 8.012 милион.: количество пудо-верст грузов—1.283 миллионов.

Число ежегодных несчастных случаев в среднем за пятилетие 1876-81 г.: убито 455, ранено 979, итого 1.434.