XVIII. Крым

По очертанию своих берегов, Крымский полуостров кажется почти независимым от России, так как он соединен с материком лишь узкой полосой земли, Перекопским перешейком. Однако, свойство формаций и почти совершенная горизонтальность почвы, которая продолжается под поверхностной площадью вод, доказывают, что степи северного Крыма составляют непосредственное продолжение равнин Новороссии и образуют вместе с нею одну и ту же геологическую область. Истинный Крым, т.е. тот, который по своим географическим условиям явственно отличается от остальной части славянской Империи, обнимает только южную, гористую оконечность полуострова, которая тянется от мыса Херсонес до Керченского пролива, и ось которой пересекает ось Кавказа на вулканических полуостровах Керченском и Таманском. Эта страна, особенно полуденный скат Таврических гор, находится, так сказать, совершенно вне России, как по своим горным породам и климатическим условиям, так и по своим историческим судьбам. Крым был уже связан своими легендами с греческим миром за много веков до той эпохи, когда обширная страна скифов стала выступать из мрака времен, да и впоследствии он не переставал принимать участие в великих исторических движениях цивилизованных народов, сгруппированных на берегах Средиземного моря. На Таврическом полуострове находилась столица Босфорского царства, основанного Митридатом, которому оно служило одною из главных опорных точек в его борьбе против Рима; там же возникли впоследствии колонии византийские, затем колонии пизанцев и генуэзцев, служившие посредниками между образованными нациями южной Европы и еще варварскими народами, населявшими область Волги. В новейшее время на этом же полуострове происходило страшное, кровопролитное столкновение армий между Россией и двумя могущественнейшими государствами Западной Европы. Для самих русских, еще недавно менее многочисленных в Крыму, чем потомки рас азиатских и рас средиземноморских, этот полуостров составляет, так сказать, внешнюю землю, колониальное владение: они отправляются туда как будто заграницу. Полуденный склон гор Тавриды, воспетый Пушкиным в его поэме «Бахчисарайский фонтан», является для жителей остальной России как бы второй Италией по его растительности, по климату, по виду земли и неба; Крым—один из тех благодатных уголков, которые наиболее способствовали развитию у современных русских любви к природе. Впрочем, это пространство, если его сравнивать с огромной массой России, имеет очень маленькие размеры. Гористая область составляет лишь пятую часть полуострова, да и весь Крым, приморский кусок Таврической губернии, в остальной её части континентальной, не занимает даже такого протяжения, как одна из больших водных площадей северной России, каково Ладожское озеро, а число его жителей не достигает даже цифры населения одного из главных городов Империи, каковы: Петербург и Москва. Вот пространство и население Крыма и всей Таврической губернии (население по переписи 28 января 1897 г.):

Крым—467 кв. миль (22.607 кв. верст=25.727 кв. клм.); 538.893 жит. Таврическая губерния—1.154 кв. миль (55.845 кв. верст=63.554 кв. клм.); 1.443.566 жителей.

Цепь известковых гор, которая развертывается на южной оконечности Таврического полуострова, на протяжении около 170 верст, от мыса Херсонес до Феодосийской бухты, представляет неправильную и извилистую линию. В целом эта горная цепь имеет вид груды обломков: она повсюду носит на себе следы глубоких размывов; скалы её—это только развалины, горы—только обрывки некогда существовавшего обширного плато, разрезанного атмосферными деятелями. Однако, этот сохранившийся остаток древнего нагорья дает некоторое понятие об его первоначальной архитектуре: очень пологий с северной стороны, он постепенно понижается и, наконец, сливается с голою почвою степей, тогда как на юге он спускается к морю обрывистыми крутизнами. Только с этой стороны вершины известкового хребта представляют вид настоящих гор; очень близко придвинутые к морскому берегу, так как ось, соединяющая высшие выдающиеся точки гребня, удалена средним числом не более как на 6-11 верст от берегов,—они кажутся тем более высокими, что в этом узком пространстве следуют друг за другом неправильные уступы предгорий и мысов, а у подножия их расстилается синее море, без подводных камней или песчаных мелей, почти без водорослей и раковин: уже на небольшом расстоянии от берега веревка лота сматывается до глубины около 50 сажен.

Известковые скалы Крымских гор чередуются во многих местах со слоями жирной глины и глинистых сланцев; такое расположение пластов имеет следствием ускорение обвала скатов, обращенных к морю. Некоторые из этих залежей глинистых пород, постепенно размытые ключевыми водами, оставили после себя большие пустоты в горной цепи, и целые пласты обрушились, обнаруживая еще живой излом над хаотическими грудами камней. На берегах морские волны размыли скалы повсюду, где они представляют слой глины, и многие утесы, лишенные опоры, нависли над поверхностью моря, ежеминутно угрожая падением: каждый дождь отрывает от них большие глыбы или даже целые стены. Иной раз ливень, падающий в горах, производит внезапный поток, который приводит в движение все каменные поля долины: однажды отряд русских солдат, расположившийся на ночлег в ложе Альмы, был таким образом унесен потоками воды и камней. Иногда случается также, что верхние пласты сползают по смоченным, скользким слоям глины, увлекая за собой дома и сады и образуя в море новый мыс. Когда Паллас путешествовал по Крыму, в 1794 году, ему показывали два мыса этого рода, образовавшиеся вследствие обвалов, которые случились за восемь лет перед тем. В некоторых местах слои жирной глины находятся даже в соседстве горных вершин, и присутствие их обнаруживается солеными водами, вокруг которых почва покрыта растениями, обыкновенно встречающимися на берегу океана. Известковые ключи, бьющие из земли и окруженные сростками отлагающагося камня, также очень многочисленны в этой гористой области.

Самая высокая гора Таврического полуострова, которой русские оставили её татарское название—Чатыр-Даг, или «Шатер-гора», может быть взята за пример общего образования этой приморской известковой стены, изрезанной в виде зубцов старой крепости. Издали правильные, белые стены Шатер-горы действительно придают ей вид палатки; но если смотреть на нее с вершины, то она скорее заслуживает наименование «Стола» или Трапецос, которое ей дали греки. Уединенный со всех сторон (на востоке и западе—пропастями почти вертикальными, на севере и юге—цирками и образовавшимися путем размыва оврагами). Чатыр-Даг имеет форму четыреугольной массы, удлиненной в направлении меридиана, и обнимает поверхность около 20 квадр. верст. Эта обширная нагорная площадь, если не совершенно горизонтальна, то по крайней мере очень полого наклонена к южному краю «стола»; только там и сям образовались на ровной поверхности воронкообразные углубления, где теряются дождевые воды. Горные пастбища или яйлы Чатыр-Дага и его соседей напоминают альмы (alpages) швейцарской Юры; но время оставило более глубокие следы разрушения на берегах Черного моря, чем над Невшательским озером: ни одна горная вершина гельветийской Юры не была обнажена атмосферными деятелями в такой сильной степени, как Шатер-гора. Пролом Ангар или Ангар-Богаз, открывающийся на восточной стороне Чатыр-Дага, дает начало Салгиру, притоку Сиваша и самой многоводной реке Крымского полуострова. Ангарский перевал, лежащий ниже, чем все другие проходы горной цепи в собственном смысле, и через который с давних пор существует колесная дорога, во все времена облегчал сообщения между северными степями и южным побережьем; таким образом, это место является одним из жизненных пунктов полуострова. Вот высота главных вершин Крымских гор, по Парроту и Энгельгардту:

Чатыр-Даг—5.450 фут. (1.661 метр.); Бабуган-Яйла, на юге,—5.430 фут. (1.655 метр.); Ай-Вассилем—5.340 фут. (1.627 метр.).

Подобно большей части морских берегов, состоящих из известковых формаций, южное побережье Крыма развертывается в виде кривых, отличающихся замечательной отчетливостью контуров: некоторые из линий закруглены так правильно, как будто они начерчены циркулем. Старые, выступившие из-под воды берега, которые видны во многих местах на высоте нескольких сажен над нынешней поверхностью моря, свидетельствуют или о поднятии страны, или о быстром понижении уровня вод Понта-Эвксинского в ту эпоху, когда это море, открыв себе выход через Босфор, вылилось частию в бассейн Средиземного моря и отделилось от Каспия. Специальные исследования, произведенные в текущем столетии, доказали, что эти вышедшие из воды берега, состоящие по большей части из песку, смешанного с раковинами, имеют различную высоту, от 13 до 20 футов, и что они окружают всю полуденную часть Крыма, продолжаясь на востоке вдоль полуостровов Керченского и Таманского. Находимые в их почве раковины принадлежат все без исключения к видам, еще существующим в Черном море.

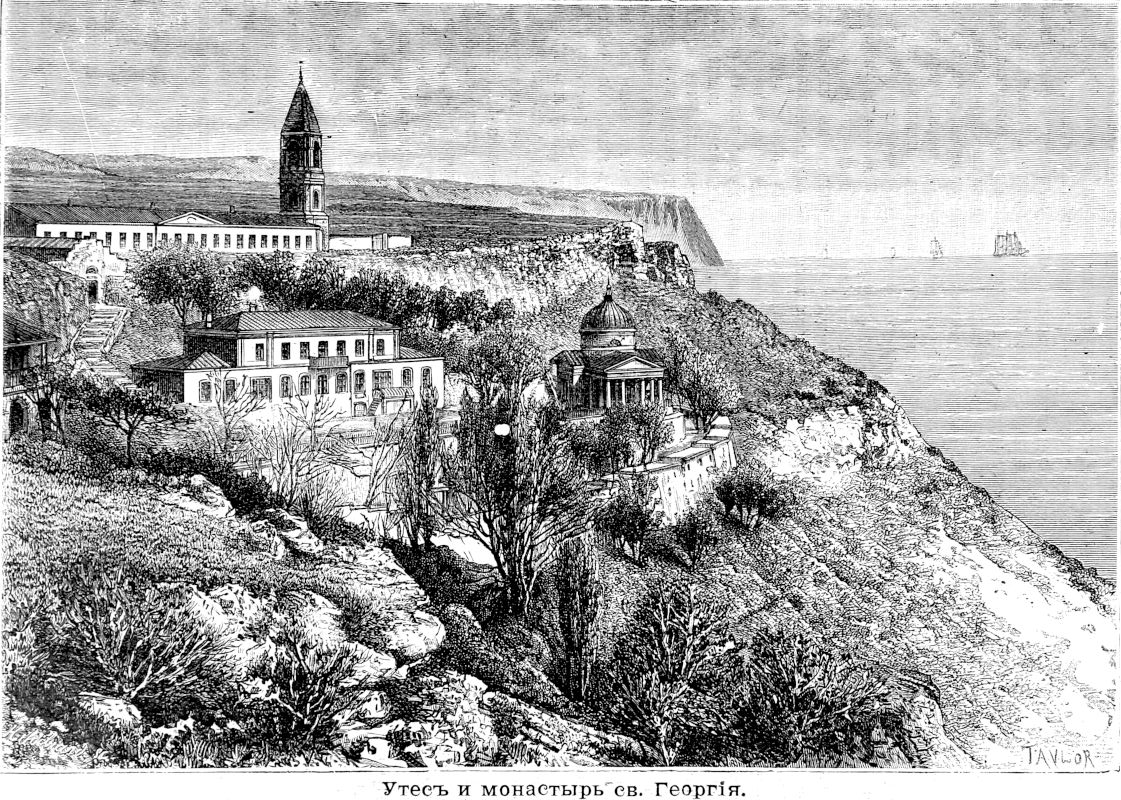

На обоих скатах известковой горной цепи и около обеих её оконечностей, там и сям выступают на поверхность почвы эруптивные породы; прежде эти формации принимали за офиты древнего происхождения, но потом, благодаря химическому анализу, убедились, что это базальты новейшего образования: мыс св. Георгия, на юго-западной оконечности полуострова, есть одна из таких бальзатовых площадей, видвинувшихся далеко в море. Подземная деятельность, обнаруживающаяся время от времени извержениями, по обеим сторонам Керченского пролива, проявляется именно на оси соединения Крымских и Кавказских гор: без всякого сомнения, разрыву этой линии морской долиной и должно быть приписано вулканическое состояние глубоких слоев почвы. Горячие минеральные ключи, нефтяные источники, грязевые вулканы, подобные сицилийским маккалубам (Джирдженти), до сих пор еще встречаются там и сям в гористой области окрестностей Керчи; но мощные залежи глины эруптивного происхождения доказывают, что излияния грязи происходили прежде с гораздо большей силой, чем в наши дни. На Керченском полуострове из многочисленных грязевых вулканов всего чаще бывают в действии Булганакские, находящиеся верстах в 6 к северу от города Керчи: когда грязь позволяет подойти близко к этим вулканам, можно видеть внутри кратеров, как пузыри газа вздуваются и лопаются, выбрасывая грязь на высоту нескольких дюймов. Смотря по степени жидкости веществ, вылетающих из отверстий почвы, эруптивные конусы бывают более или менее высоки и остроконечны: между ними есть и такие, которые имеют скорее форму плоскостей, слегка вздутых по средине. Температура жидкой грязи летом гораздо ниже температуры внешнего воздуха. По рассказам татар, местных жителей, извержения газа и грязи бывают тем сильнее, чем спокойнее море. Когда море бушует, вулканы утихают.

По своим береговым утесам, по высоким кручам, остров гор полуденного Крыма, которыя уже Плиний характеризовал как островной массив, резко отличается от остальной России, почти везде представляющей низменность или немного бугроватую равнину: но в особенности по характеру своей растительности Таврические горы могут быть рассматриваемы как особый мир. В Крымских степях, залегающих по берегам Гнилого моря, глинистая почва производит лишь отдельно торчащие пучки травы, да и те после двухмесячного прозябания рассыпаются в пыль, спаленные солнцем: можно подумать, что находишься среди бесплодной пустыни. Но уже на первых косогорах северного склона гор, обращенного к голой степи, зеленеющие луга, кучки тополей, фруктовые сады, рощицы различных древесных пород украшают скаты, и в каждой долине журчат свежия воды, которые соседние жители отводят в свои сады, где они питают великолепную растительность. Леса на высотах еще не все истреблены, и еще можно увидеть там и сям группы прекрасных буков, напоминающие леса центральной Европы и Нормандии. Все большие деревья умеренной Европы растут здесь смешанно, дуб, бук, грабина, липа, вяз, ясень, рябина, осина, ива, боярышник, черешня, слива, дикая яблоня. На полуденном склоне самое обыкновенное дерево—приморская сосна (Pinus maritima); но на нижних скатах растительность напоминает Италию: перейдя через горы, как бы переносишься на несколько градусов к югу. Там ростут лавр, фиговое дерево, каркас (железное дерево), гранатовое, масличное и земляничное деревья, а дикий виноград обвивает стволы больших деревьев. Число растений, встречающихся на горах Тавриды, превышает на несколько сот цифру растительных видов, населяющих всю остальную Россию. Усаженный шпалерами деревьев, склон хребта Яйлы образует как бы обширный ботанический сад, и в великолепных парках, которые следуют один за другим у подножия крутых утесов, стоило только прибавить к растениям окружающих природных лесов искусственно разводимые цветы, чтобы сделать их подобными чудесным садам Сицилии и Лигурии.

Слишком тесный, чтобы дать приют значительной фауне, Крымский полуостров гораздо менее богат животными, чем растительными видами. За исключением зайца, лисицы да мелких грызунов, дикия четвероногия там вообще редки; а некоторые из видов, свойственных остальной России, совершенно отсутствуют в Крыму: они были задержаны, в своих переселениях, голой степью. Олень, козуля, куница, встречающиеся в Крыму,—кавказского происхождения; они, вероятно пробрались сюда зимой, по льдам; но белка, проводящая зиму в спячке, не могла иммигрировать этим способом. Но все домашния животные русских степей разведены и на полуострове, и двугорбый верблюд странствует по солончаковым равнинам берегов Сиваша, как по песчаным пустыням своей азиатской родины. Осенью перепела собираются массами на южном берегу Крыма, чтобы отправиться в компании за Черное море, затем следующей весной они опять прилетают сюда с берегов Анатолии; известно, что таким же образом совершаются периодические странствования перепелов между Провансом и Мавританией, через западный бассейн Средиземного моря. Таврида относительно бедна водяными птицами, пресмыкающимися, насекомыми, морскими моллюсками. Крымские устрицы, маленькия и треугольные, отличаются превосходным вкусом: академик Бер видит в них измельчавшую разновидность обыкновеннаго вида устриц; пропорция соли в воде Черного моря, именно от 17 до 18 частей на 1000, есть наименьшая, при которой может развиваться этот моллюск. Раковина шашень-древоточец составляет истинный бич крымских портов, так что, например, в Севастопольском порте среднюю продолжительность службы деревянного военного корабля считают всего только в восемь лет. Об обилии животной жизни, кишащей у берегов Крыма, можно судить по тому факту, что в декабре 1869 года Балаклавская бухта почти вся наполнилась несметной стаей анчоусов, которых преследовали дельфины. Не находя выхода, через который можно бы было пробраться в открытое море, и беспрестанно увеличиваемая новыми кучами рыбы, эта стая, наконец, образовала как бы сплошную твердую массу, которая во многих местах выступала выше поверхности воды. Все население Балаклавы только тем и занималось, что наполняло рыбой лодки, суда, бочки. Но вскоре пришлось также подумать об удалении из бассейна мертвой рыбы, которая накопилась в нем мириадами: тысячи людей, присланных из Севастополя, долго работали над очисткой берегов от загромождавших их гниющих веществ; в то же время прибегали даже к помощи пушек, чтобы прогнать дельфинов, которые блокировали вход в бухту, препятствуя таким образом бегству живых анчоусов. Впродолжении нескольких месяцев атмосфера была заражена; часть жителей Балаклавы принуждена была бежать из города от нестерпимой вони, распространившейся в воздухе. Впрочем, значительная масса рыбы, вместо того, чтобы подвергнуться гниению, превратилась в какое-то меловое вещество, белое и жирное на ощупь, как мыло, и вещество это постепенно отложилось на берегах в виде геологического пласта.

По своим климатическим условиям, Крым принадлежит к теплым странам, и средняя зимняя температура на полуострове очень редко, только в исключительных случаях, опускается ниже точки замерзания даже в городах северной покатости. В Симферополе средняя температура: весны 11°,14 Ц.; лета 19°,85; осени 8°,46; зимы 0°,70; целого года 11°,65; средняя температура в Никитском саду (на Южном берегу) 12°,55 Ц.

Теплый климат и богатая растительность долин, естественно, должны были уже в самые отдаленные времена привлекать поселенцев к Таврическому полуострову; но географическое положение этой страны обеспечивало, сверх того, жителям особенные выгоды. Расположенный вне континента, сохраняя, однако, свободное сообщение с внутренними равнинами, Крым, так сказать, идет на встречу всем торговым путям и открывает им свои гавани. Будучи стражем Азовского моря и западных заливов Понта Эвксинского, он пользуется в одно и то же время выгодами торгового обмена между заморскими краями и бассейнами Дона и Днепра. В отношении нападения и обороны, Крым также занимает исключительно благоприятное положение, в центре Черного моря; заперев ворота перешейка, который соединяет его с материком, он может даже превратиться в настоящую крепость: таков именно и был, по мнению Форстера и Кеппена, смысл имени «крым», которое ему дали татары около конца тринадцатого столетия, и которое осталось за ним до наших дней, вместе с более древним наименованием Тавриды или Таврического полуострова. Хартахай (по происхождению, принадлежащий к крымским татарам) полагает, что это название близко подходит к монгольскому слову керем, которое означает стену.

Мы очень мало знаем о киммерийских фракиянах, которые населяли полуостров в эпоху, когда начинается заря всемирной истории, и которые были прогнаны скифским народом (таврами) и ушли опустошать Малую Азию. Может быть, этим-то первоначальным жителям, фракиянам, и были обязаны своим происхождением обширные пещеры, вырытые в виде настоящих подземных городов, в известковых стенах гор, и заключающия тысячи комнат, где некогда обитали целые поколения беглецов и отшельников. Несколько менгиров и многочисленные долмены, встречающиеся на высотах, особенно в горах юго-западной части полуострова, и похожие на древние могилы Галлии, тоже, может быть, должны быть приписаны этим аборигенам, в которых многие писатели хотели видеть кельтов, единоплеменников тех кельтов, которые вторглись в страны Западной Европы. Весьма вероятно, что население Тавриды в своей совокупности имело родственную связь с племенами Кавказа. По мнению Кеппена, жители местностей Крыма, заключающих долмены, похожи на людей, живших в крае в эпоху, к которой относится сооружение этих могил и должны быть рассматриваемы в большей части как их потомки.

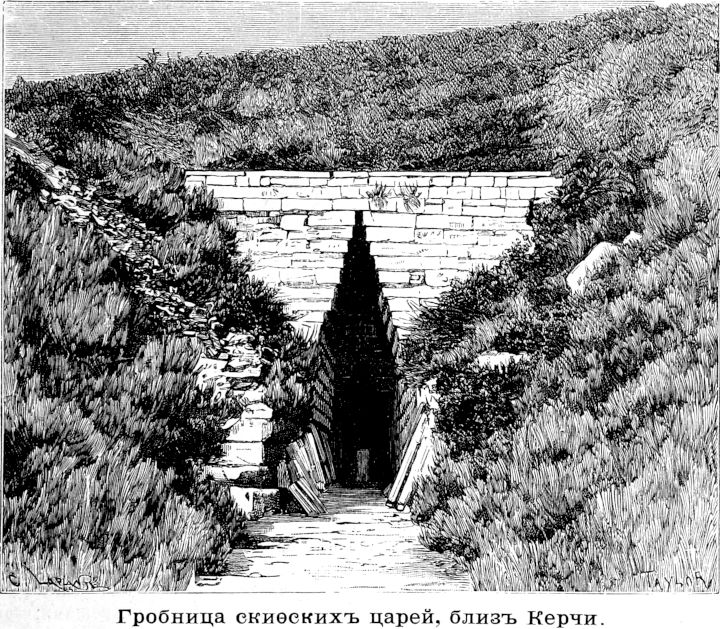

В эпоху, когда эллинская цивилизация ввела народы Тавриды в круг древнего мира, господствующая раса страны, известная у греков под именем скифов, как все жители северных равнин Европы, принадлежала к арийской семье: скелеты, найденные в древних могилах, не оставляют никакого сомнения в этом отношении. Благодаря своим эллинским наставникам, скифы Таврического полуострова сделали удивительные успехи в искусствах, и некоторые из их изделий мало уступают замечательнейшим по благородству вкуса греческим произведениям, которые были найдены в тех же самых могилах, и которые теперь составляют славу музеев. Холмы, господствующие над Керчью, древней Пантикапеей милетийцев, содержали недавно в своих древних могилах и катакомбах огромные сокровища, большая часть которых была перенесена в музей Эрмитажа, в Петербурге, и в некоторые частные коллекции. Уже более двух тысяч лет эти могилы, особенно могилы женщин, как самые богатые драгоценными металлами, эксплоатировались искателями кладов, и недавния раскопки привели даже к открытию двух из этих рудокопов, еще держащих лопаты в руках в тот момент, когда они были засыпаны обвалом земли. По рассказам туземцев, генуэзские купцы были особенно искусны в раскапывании древних могил, и именно во времена их господства была обобрана большая часть царских могил в окрестностях Керчи. Однако, оставалось еще много цельных, непрофанированных могил, и с 1816 года француз Поль Дюбрю начал с успехом ряд раскопок в керченских могилках; но капитальным археологическим событием было открытие, в 1831 году, обширной усыпальницы, скрытой внутри Куль-Обы, или «Горы Пепла», стоящей на севере от Керчи: там нашли вокруг двух скелетов, царя и царицы, целый музей драгоценных предметов—вазы, статуэтки, монеты, камни с резьбой, разное оружие, браслеты, всякого рода орудия и утварь, так как было в обычае класть с покойником в могилу все, что ему нравилось при жизни. К несчастию, эта гробница, также как нижний склеп, который, говорят, был еще богаче, были разграблены ночью сотнями людей, которых привлек слух о чудесных находках. Несмотря на оффициально объявленное общее прощение расхитителям и предложение заплатить на вес за все взятые из могилы вещи, большая часть этих сокровищ, переплавленных тайком в горниле, была потеряна для науки. Но оставшиеся статуэтки, равно как скелеты, достаточно доказывают, что скифы, населявшие берега Босфора Киммерийского, принадлежали к арийской расе: некоторые даже хотели признать в них «истых казаков». Различные предметы, собранные в керченских могилах, повидимому, принадлежат к двум эпохам, соответствующим одна—царствованию Александра Македонского, другая—установлению римского владычества; но за этими веками эллинского влияния, продолжавшагося во все время царствования древней династии, следовал другой период, свидетельствующий о преобладании азиатского стиля. Фрески, открытые в 1871 году Стасовым в одной керченской катакомбе, доказывают, что в эпоху Митридата в Тавриде произошла реакция против западного искусства, в пользу искусства восточного. Эта реакция продолжалась до четвертого столетия христианской эры; но тогда общее потрясение народов, известное под именем великого переселения, которое совершалось в направлении от востока к западу, изменило, по крайней мере отчасти, население Тавриды, и сообщения жителей полуострова с племенами северной России были прерваны на целый ряд веков. Именно благодаря этим сношениям, пантикапейские скифы имели возможность доставать те огромные количества золота, уральского и даже алтайского происхождения, которые были погребены ими в своих могильных курганах.

В то время, как в области степей пришедшие в движение народы, сталкиваясь друг с другом, нигде не останавливались и должны были беспрестанно перемещаться под напором своих соседей, племена, которые были отброшены боковым потоком этого общего переселения на Крымский полуостров, нашли там точку опоры в горах и могли долго сопротивляться, запертые в высоких долинах. Так, аланы, впрочем в небольшом числе, удерживались там более шести столетий под именем асов, асиасов, акасов или ясов, притом не как покоренный народец, а как люди «белые», то-есть вольные. Марино Санудо упоминает еще об этих аланах в 1334 г., в эпоху, когда они уже давным-давно исчезли из всей остальной Европы, исключая прибрежных болотистых пространств Черного моря. Громадная империя готов, обнимавшая половину Европы, исчезла, как утекающая вода; напротив, маленький отряд этих самых готов, поселившийся в Крымских горах, держался более тысячи лет, сохраняя свой язык и национальность. В половине тринадцатого века, фламандец Рубруквис говорит определенно, что готы живут в большом числе на южном берегу Тавриды, называемом Готией, и что язык их тевтонского происхождения; многие слова этого языка, действительно, очень близкого к немецкому, приведены в описании путешествия одного австрийца, посетившего Крым в 1565 году. Еще в семнадцатом столетии одна из групп этого народа, жившая в западной части Крымских гор, вокруг старинной крепости Мангуп-Кале, отличалась своим германским языком от всех окружающих населений. Одно кладбище в соседстве Бахчисарая и теперь еще известно у окрестных крестьян под именем готского или «готвейскаго». Могилы этого кладбища принадлежат к двум эпохам—языческой и христианской.

В средние века несколько колоний русских поселенцев, удаленных от главной массы своего племени, также были одним из наиболее прочно водворившихся населений Крыма, так что арабские писатели дали этой земле название «Русского полуострова». Равным образом и крымские татары могли держаться гораздо долее в естественной твердыне, представляемой горами Тавриды, чем их соплеменники, жившие на континенте, в оврагах степей. Эти тюрки обязаны своим наименованием «ногайцев» хану Ногаю, из Золотой, или Кипчакской Орды, который отпал от монгольской империи около конца тринадцатого столетия и поселился между Тереком и Кумой со своими разноплеменными подданными—хазарами, печенегами, куманами и монголами. В тринадцатом веке ногайцы овладели Крымом, из которого они сделали складочный пункт для торговли с Европой чрез посредство итальянских колоний, основанных преимущественно генуэзцами на берегах полуострова. Царство ногайских или крымских татар организовалось окончательно, когда Тамерлан разрушил Золотую Орду на Волге; затем оно достигло высшей степени могущества и славы при династии Гиреев, которая царствовала на полуострове более трех столетий, с начала пятнадцатого века. Первые времена правления этой династии были самой счастливой эпохой для Крыма, благодаря полной терпимости, с которой дозволялось всем без исключения чужеземцам, русским или итальянцам, к какой бы расе, народности и религии они ни принадлежали, селиться и вести торговлю в крае. Но все это изменилось с той поры, как турки овладели Каффой, и крымские ханы, ставшие их вассалами, принуждены были сделаться поставщиками невольников для стамбульских султанов: это было начало тех беспрестанных войн и набегов, которые долго опустошали южную Россию и обратили некоторые области её в безлюдные пустыни. Наконец. Екатерина II, в 1774 году, по Кучук-Кайнарджийскому трактату, заставила Турцию признать независимость Крымского ханства, которое, вследствие этого сделалось вассалом петербургского правительства; в 1783 году последний из династии Гиреев, Шагин-Гирей, убежденный агентами Екатерины, отказался от престола в пользу императрицы всероссийской и был отправлен на житье в Калугу.

С того времени, как полуостров должен был принять чуждых властителей, население его начало уменьшаться: многие местности обратились в пустыню, зато у победителей явились обширные имения. В 1736 году один венгерский резидент, французский консул Эворка, исчислял в 150.000 человек ратные силы Перекопской орды и, сверх того, насчитывал 40.000 семейств ногайских татар в стране. В 1804 году оффициальные документы определяли только в 140.000 человек население Крыма, которое прежде превышало цифру полмиллиона, то-есть было вдвое многочисленнее, чем в наши дни. Вследствие войны, известной под именем «Крымской», в 1854 и 1855 г., потом с 1860 до 1863 года, татары массами эмигрировали, отправляясь искать убежища во владениях турецкого султана: более пятисот деревень и поселков совершенно опустели до последнего жителя, в этот период татарского исхода. При этом образовались два встречные потока переселения: в то время, как крымские магометане уходили селиться на оттоманской почве, болгары и другие христиане, подвластные Турции, приходили брать земли, покинутые на полуострове. Указ от 13 января 1874 года, обязывающий татар к военной службе, обучение русскому языку в школах, частое вмешательство чиновников, регламентация—все эти причины способствуют ослаблению татарского элемента: в то время, как другие расы, входящие в состав населения Крыма, увеличиваются в числе, татары, напротив, уменьшаются. В 1864 году они были многочисленнее, чем все другие обитатели Тавриды; в наши же дни пропорция изменилась в ущерб их народности: ныне они не составляют даже трети общего числа жителей полуострова.

Приблизительное население Крыма (по Риттиху):

Татары в 1864 г.—100.000: в 1874 г.—80.000. Русские (великоруссы, малоруссы и белоруссы) в 1864 г.—55.700; в 1874 г.—130.000. Другие народности (греки, евреи, болгары и проч.) в 1864 г.—39.200; в 1874 г.—38.000.

Во время прибытия на полуостров татары были далеко не чистой тюркской расы; в Крыму они смешивались все более и более, с одной стороны, с туземным населением, с другой—с пленниками, которые иногда приводились тысячами из России. Во многих местностях гористой области татары принадлежат к азиатскому племени только по имени и по религии: их прекрасный эллинский профиль сразу обличает в них греков и итальянцев по происхождению; это—принявшие ислам и отатарившиеся потомки древних населений Тавриды и генуэзцев Каффы; по другому мнению, это—украинцы, потомки средневековых колонистов. Множество совершенно исчезло из их общин. Впрочем, какова бы ни была доля участия различных этнографических элементов, соединенных в их расе, все их соседи—русские, греки, немцы или евреи—единогласно хвалят их прямодушие, честность и добросовестность, любовь к труду и порядку, трезвость, их уважение к человеческому достоинству. Теряя татар, Крым лишается своих лучших граждан.

Крымские евреи, принадлежащие к особенной секте, известной под именем караитов или караимов, также пользуются общим уважением за их честность, простоту нравов, трудолюбие, настойчивость в начатых делах; однако, про них говорят, что они медлительны и лишены инициативы; женщины их отличаются обыкновению большим обилием драгоценных украшений в наряде. Самое название их караимы, или караиты, которое означает «чтецы», начетчики, свидетельствует о постоянном чтении и изучении ими древних книг; но они отвергают толкования или талмуд, столь важный в глазах других евреев. Они вообще не сближаются с последними, которые, может быть, и не соплеменны им; тем не менее караимы очень ценятся образованными евреями Западной Европы, по причине заботливости, с которою они сохранили древние вероучения, и денежные пожертвования богатых французских евреев способствовали основанию и содержанию синагог и еврейских школ в Крыму. Многие писатели видят в караимах потомков тех хазар, частию обращенных в иудейскую веру, которые некогда жили на обоих берегах Волги, в Крыму и у подножия Кавказских гор. Возможно также, что караимы смешались с крымскими татарами, судя по тому, что они носят татарский костюм и говорят татарским языком. Вообще, они больше походят на татар, чем на евреев в собственном смысле; впрочем, некоторый иудейский элемент несомненно существовал в Крыму, так как на полуострове найдены древнееврейские надписи, из которых иные относятся даже к первому веку христианского летосчисления.

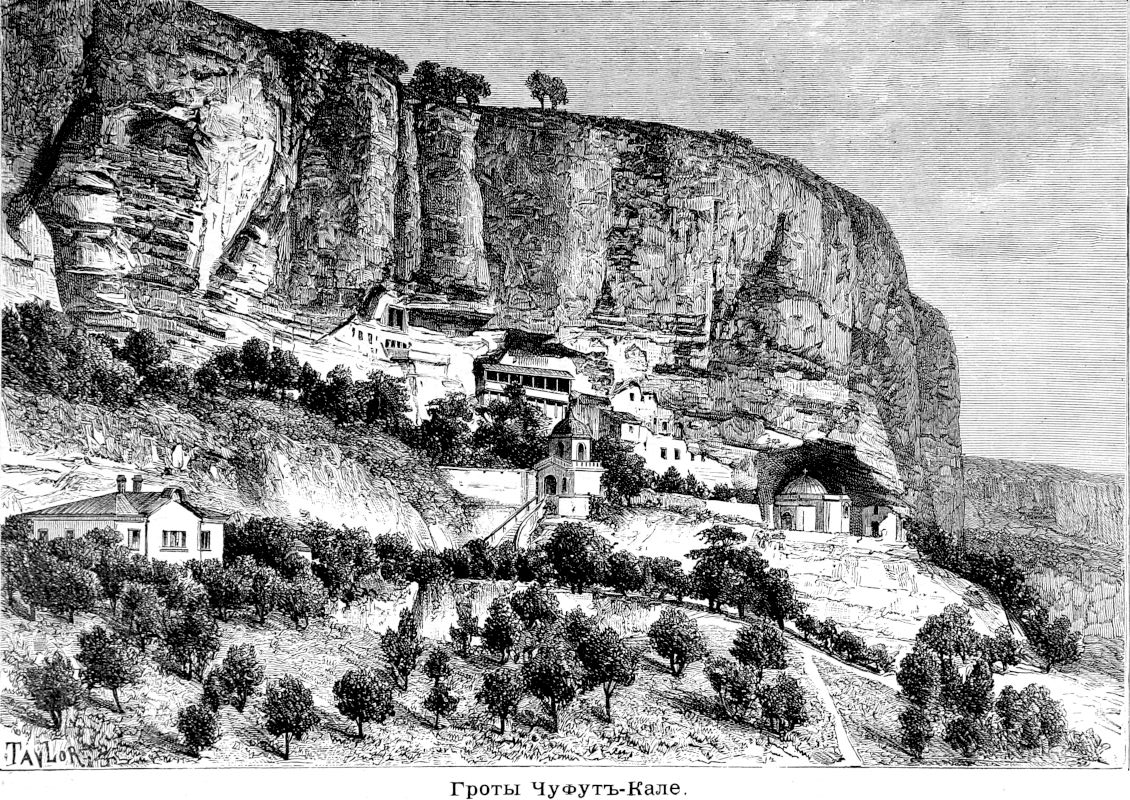

Большое число караимов занимается земледелием; однако, большинство их посвящает себя коммерческой деятельности, но не разносному торгу подержанными вещами: главная их специальность—торговля колониальными товарами, и она производится преимущественно с Балканским полуостровом и областями Кавказа, где находятся их единоверцы. Евреи киевские и новгородские, о которых идет речь в средневековых летописях, главным образом по поводу секты «жидовствующих», существовавшей в Новгороде и в Москве, в пятнадцатом столетии, были, вероятно, караимы. Их маленькия общины рассеяны в разных странах мира, от Галиции до Палестины; но главная масса караимов, более половины всего их числа, именно около четырех тысяч душ, живет в Крыму, где находится местечко Чуфут-Кале, которое можно назвать Иерусалимом их секты. Однако, караимы не живут теперь в этой метрополии; в 1876 году де-Мели видел там только два еврейских семейства. Торговля и промышленность влекут караимов в большие, оживленные города; но они считают священным долгом часто посещать свою историческую столицу и полагают свое честолюбие в том, чтобы по смерти кости их покоились на соседнем кладбище. Одна долина в окрестностях Чуфут-Кале, окруженная скалами, почти без деревьев, усеяна надгробными камнями: это их «долина Иосафата». В крае есть также колонии цыган, оставивших бродячий образ жизни и занимающихся кузнечным или котельным ремеслом.

Перекоп (по-татарски Ор или Ур), город, охраняющий вход в Крым, если сам не древнего происхождения, то, по крайней мере, стоит на месте расположения предшествовавшего ему города, так как никакой другой пункт не мог быть выбран, чтобы сделать разрез (перекоп) через перешеек, соединяющий полуостров с материком: здесь находится самая узкая часть перешейка, и плато крымских степей сливается с глинистой почвой равнины. В пятнадцатом столетии ров Тафрос, отделявший Крым от континента, давно уже был засорен и древние укрепления заросли кустарником, когда хан Менгли-Гирей воздвиг новую крепостную стену и велел восстановить ров. Следы этих сооружений еще видны, но старые укрепления заменены новыми фортами и редутами, построенными во время Крымской войны. Встарину русские и поляки вообще называли «Перекопской ордой» и «перекопским царем» татар и ханов всего Крыма. Торговля перешейка сосредоточена не в городе Перекопе, а верстах в пяти южнее, в многолюдном местечке Армянске, или Армянском Базаре, основанном, как показывает самое имя его, армянскими купцами.

К югу от перешейка нет ни одного города ни в области степей, ни на берегах двух морей—«Мертвого моря» на западе и «Гнилого моря» на востоке. Нужно обогнуть порт Таркан-Кут и дойти на юг до первых предгорий Таврических гор, чтобы встретить значительную группу населения: это—древняя Евпатория, город мусульманский, армянский, еврейский, менее всего русский, который получил свое имя от древней крепости, основанной в честь Митридата-Евпатора, но находившейся гораздо южнее, может быть, на нынешнем местоположении Севастополя. Часто опустошаемая нападениями неприятелей, Евпатория должна была несколько раз перестраиваться. В пятнадцатом столетии она имела весьма важное торговое значение, да и теперь еще некоторое число судов каждый год приходит бросить якорь в её открытом рейде (в 1895 г. было в приходе—698 судов в 419.405 тонн, в отходе—701 судно в 423.862 тонны). Прежнее её название—Гезлев (переделанное русскими в Козлов), или «Сто-Глаз», было дано ей, как говорят, по причине множества светящихся в её домах огней, которые ночью видны издалека в голой степи. Соляные озера близ Евпатории деятельно разработываются, и на берегу одного из них (Сакского) находится заведение целительных грязей, посещаемое больными в сезон жаров. Известно, что на евпаторийском берегу, хорошо защищенном от северных ветров, высадились в 1854 году союзные войска, и оттуда направились к Севастополю; перейдя долину реки Альмы и обогнув Инкерманские высоты.

Главный город полуострова и всей Таврической губернии, Симферополь, находится не на этой дороге морского прибрежья. Он занимает центральное положение в плодоносной долине Салгира, самого большего ручья на полуострове, и у северной оконечности прохода, представляющего наиболее удобное сообщение с Южным берегом, на восток от горы Чатыр-Даг. Таким выгодным положением, естественно, должны были давно уже воспользоваться,—и действительно, в окрестностях находят остатки древних развалин. Татарские ханы основали в этом месте город Ак-Мечеть, то-есть «Белая Мечеть», который был сожжен русскими в 1736 году, затем вновь выстроен в 1784 году под греческим именем Симферополис, или Симферополь: некоторые ученые видят в нем наследника тавро-скифского города, носившего название Неаполис, или Неаполь. В Симферополе видны еще кое-какие татарские постройки, уцелевшие от общего пожара; но только один из крымским городов почти вполне сохранил свою восточную физиономию—Бахчисарай, или «Дворец Садов». Это—длинная извилистая улица, расположенная к юго-западу от Симферополя, в узкой лощине между двух высоких, скалистых известковых гор, на берегах ручья, который изливается в Черное море верстах в тридцати к западу. Бахчисарай—это русская Гранада; он тоже имеет свою Альгамбру, дворец ханов, с его изящными воротами, украшенными арабесками и резными надписями, с его комнатами, обтянутыми драгоценными материями, с его верандами, где цветущие южные растения качаются гирляндами, с его внутренними дворами и двориками, где вода фонтанов непрерывно журчит и льется на мраморный пол. Белые минареты все еще возвышаются над городом, поднимаясь выше верхушек раин или пирамидальных тополей, растущих группами в садах. Население Бахчисарая тоже по-прежнему гармонирует с окружающей средой: оно состоит главным образом из татар, греков, караимов, которые все очень трудолюбивы, деятельны, и большинство которых по профессии шорники, золотых дел мастера, садовники, виноградари; лавки наполнены цветными материями, сафьянными изделиями, различными предметами, напоминающими товары, какие обыкновенно раскладываются на базарах Смирны или Константинополя; одно из предместий населено цыганами-кузнецами. Над городом, с юго-восточной стороны, возвышается гора, отвесные стены которой все изрыты гротами, где насчитывают около тысячи комнат. В былые времена караимские торговцы города обязаны были с наступлением сумерок удаляться из Бахчисарая и идти на ночлег в свой пещерный город: отсюда и произошло наименование Джуфут-Кале, или «Жидовская крепость», данное этой горе, которую сами караимы называют Кирк-иер, или горой «Сорока человек». Теперь в эти пещеры только загоняют на ночь скот. Надписи доказывают, что Джуфут-Кале существовал уже с шестого столетия христианской эры. На юго-востоке стоит почти уединенно скала Тепе-Керман, или Тобе-Керман, господствующая над «готским» кладбищем, стены которой изрыты восемнадцатью ярусами галлерей, содержащих около десяти тысяч комнат. Что касается знаменитой Мангуп-Кале, крутой горы, расположенной полукругом и представляющей форму стены, то теперь там видны лишь груды развалин, бесформенные остатки греческих храмов и готических замков, от которых Паллас видел еще хорошо сохранившиеся части. Эта крепость некогда господствовала над всей страной к востоку от Севастополя.

Юго-западная оконечность Крыма замечательна как местность, которая первая появляется в эпоху мифов и которая в то же время была театром, где происходило одно из самых кровопролитных столкновений новейшей истории. Эта часть полуострова, почти отделенная от остального Крыма глубокой вырезкой прибрежья, известна ныне под именем мыса Херсонес; недалеко оттуда колонисты из Понтийской Гераклеи построили город Херсон, имя которого русские переделали в Корсунь, а татары называли его Сары-Керман, но уже в то время когда, он был переведен на другое место, к северо-востоку, в соседство нынешнего Севастополя, свежия развалины которого смешались с древнейшими руинами, скифскими и греческими. На мысе Херсонес, говорят, скифы соорудили храм Дианы, в честь которой жрица Ифигения должна была приносить в жертву чужеземцев, выброшенных бурей на берега «Негостеприимного моря». Однако, многие археологи указывают на мыс, известный у средневековых итальянцев под именем Фиоравенти и лежащий южнее Херсонеса, как на Парфенион эллинов, и полагают, что тут именно происходила сцена Ифигении и Ореста, воспетая древними поэтами; по мнению этих археологов, монастырь св. Георгия, возвышающийся на мысу, стоит там, где в древности был храм Артемиды. Это место прославилось в русской истории крещением Киевского князя Владимира, который во время войны с греками осаждал Корсунь и, по взятии этого города, принял крещение, вместе со своими сыновьями и дружиной (988 г.). Далее на востоке—Балаклавский порт (Балаклава—это «Палакион» Страбона, «Чембало» генуэзцев), имеющий в длину около версты, при ширине около 100 сажен, открывается внутри береговых утесов, точно искусственный док, вырытый рукою человека. Каменная стена, длиною около девяти верст, отделявшая от остальной Тавриды весь Гераклейский полуостров и защищавшая также город Херсонес и его территорию от нападений скифов, начиналась от порта Палакион и направлялась на север к восточной оконечности бухты, на берегах которой теперь построен город Севастополь. Балаклава еще населена греками.

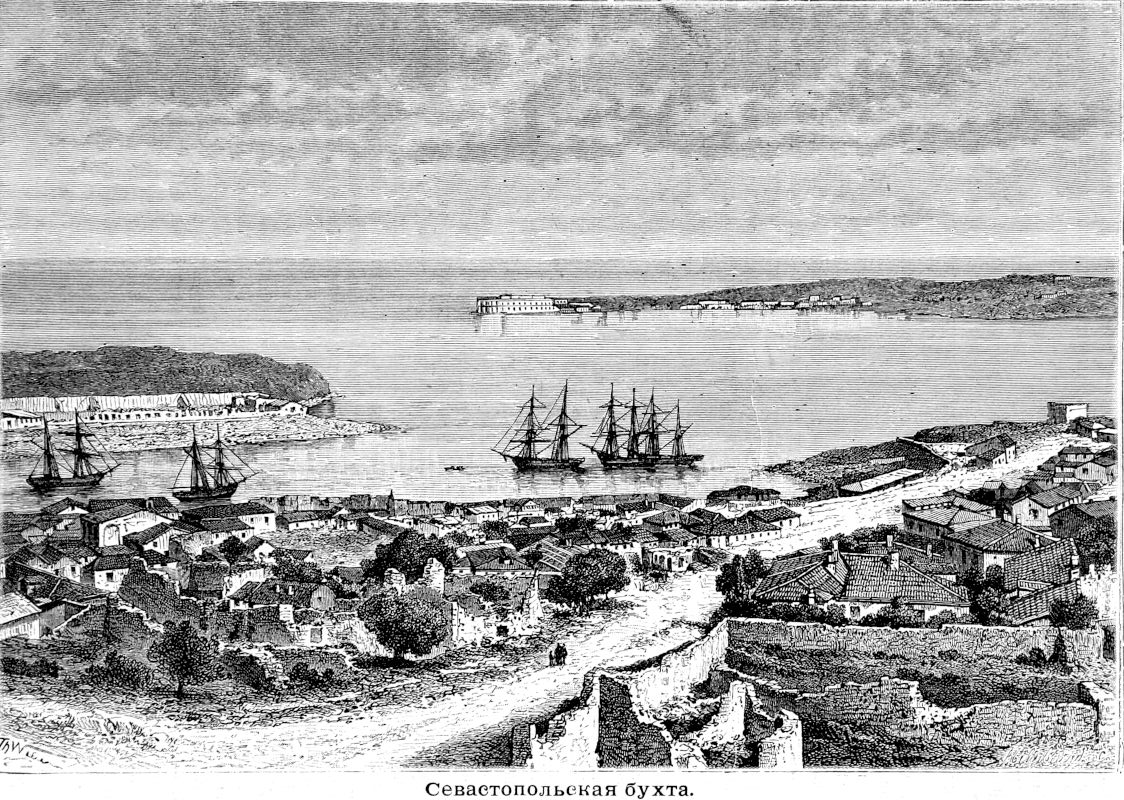

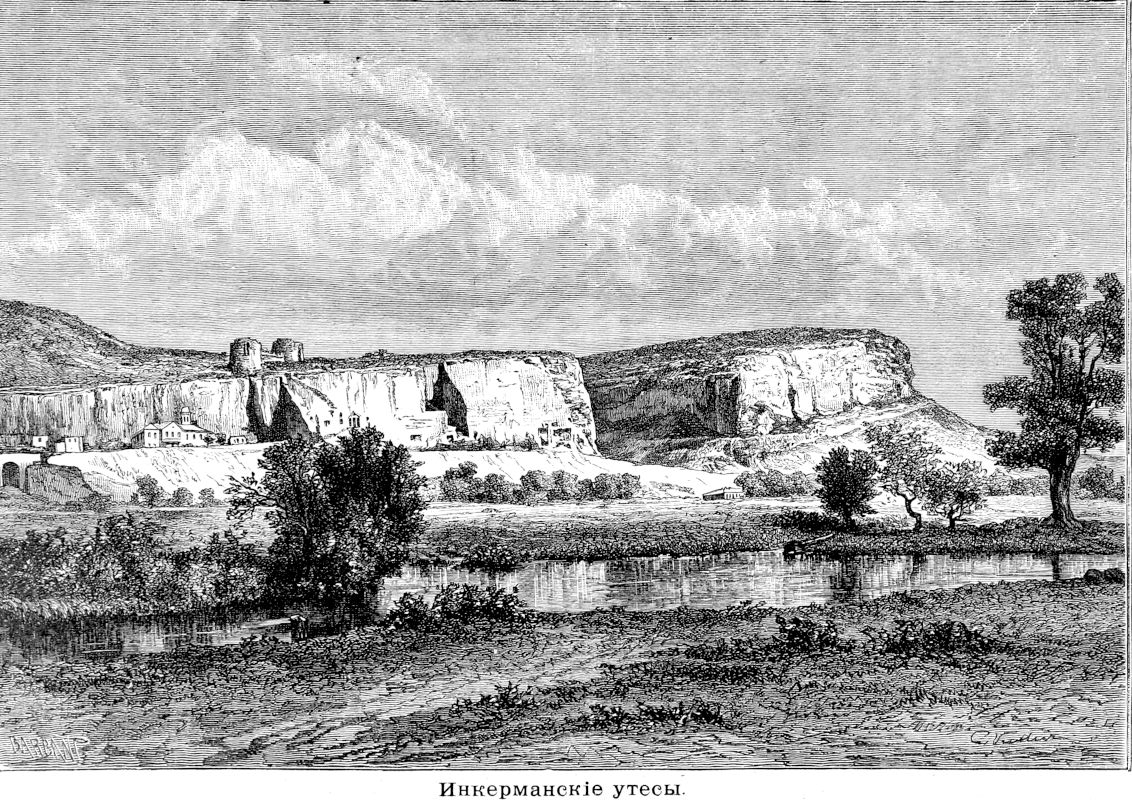

Всем известна форма этой знаменитой в истории нашего времени бухты, обладание которою русские и союзники оспаривали друг у друга с таким ожесточением. Она представляет морское ущелье, открывающееся между известковыми горами, выделяющее из себя меньшие боковые ущелья и продолжающееся на восток земным ущельем, над котором господствуют крутые, почти вертикальные стены Инкерманских высот. Севастопольская бухта, имеющая, в среднем, около версты в ширину и вдающаяся на 7 верст внутрь твердой земли (глубина её от 9 до 11 сажен), представляет превосходный порт, очень удобный для защиты, благодаря узкому входу и окружающим ее крутым возвышенностям; кроме того, боковые заливчики её извилистых берегов образуют маленькие порты, скрытые от взоров неприятеля, стоящего на море перед входом в бухту. В эпоху знаменитой 11-месячной осады, стоившей многих тысяч людей участникам этой кровопролитной борьбы, русским, французам,, англичанам, туркам, итальянцам, различные кварталы Севастополя, расположенные на полуденном берегу бухты, были окружены поясом фортов и внешних укреплений; над северным берегом возвышались бастионы главной цитадели. Известно, что после войны бывший Ахтиар ногайцев, «Августейший город», выдержавший шесть страшных, опустошительных бомбардировок и три общих штурма, и в который было брошено врагами слишком 1.500.000 больших метательных снарядов, представлял одни развалины, окруженные кладбищами. Население, простиравшееся до 40.000 душ в половине текущаго столетия, уменьшилось до того, что в 1864 году не достигало и 6.000, и город не имел даже той важности, какую он приобрел в первые годы после своего основания, как морская станция и военный арсенал. В новейшее время постройка железной дороги, которая соединяет Севастополь с континентальной сетью рельсовых путей посредством моста, перекинутого через Сиваш, изменила положение дел, и Севастополь возрождается из развалин; теперь берега бухты окаймлены набережными, в соседстве гавани воздвигнуты обширные амбары для склада хлеба, на месте бывшего редута устроен монументальный железнодорожный вокзал, а прославившиеся в истории осады возвышенности, Малахов курган, Редан—обращены в общественные гульбища. Севастополь по-прежнему является грозной крепостью, но успехи артиллерии и фортификации заставили изменить положение оборонительных укреплений: теперь южные плато обставлены редутами, а мыс Херсонес вооружен батареями. защищающими подступы рейда. Что касается высот Инкермана (древняя Каламита), находящихся к востоку от Севастополя, по другую сторону болотистой долины, на дне которой струится Черная речка, то эти скалы постоянно аттакуются массами каменеломщиков, привлекаемых превосходным качеством извлекаемого здесь белого камня, который легко распиливается на плиты и отвердевает на воздухе. Под ударами этих каменеломщиков, вероятно, скоро исчезнет подземный город древних троглодитов, галлереи которого образовали настоящий лабиринт во внутренности холма: некоторые из подземных зал так обширны, что в них свободно может поместиться до пятисот человек.

Торговое движение Севастополя в 1895 г. (по заграничному плаванию и каботажу): пришло—1.278 судов, в 1.145.651 тонну; отошло—1.282 судна в 1.151.809 тонн. Ценность вывоза—12.081.114 руб., ввоза—1.189.928 руб.

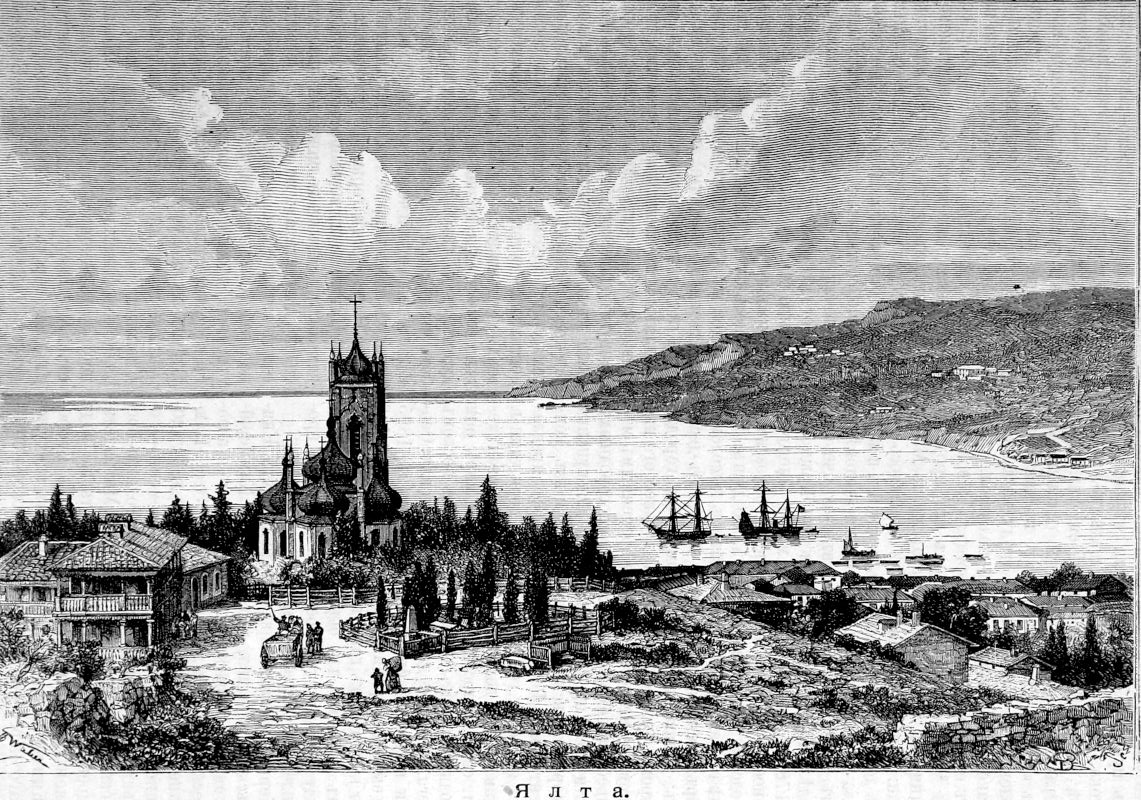

Вдоль дороги, отлично содержимой, которая следует по южному берегу Крыма на восток от Балаклавы, рассеяны прелестнейшие виллы, среди необыкновенно живописных местностей. Эта дорога—«Карниз» Тавриды, почти столь же очаровательный, как «Карниз» Лигурии. То взбираясь на высокий мыс, то спускаясь на плоский морской берег, она вьется змейкой из оврага в овраг, и путешественник все время видит кругом себя горы, леса, море, все время созерцает обширную и грандиозную картину, которая быстро изменяется при малейшем повороте дороги. Близ мыса Ай-Тодор (Агиос-Теодорос), или св. Феодора, расположены великолепные дачи, Алупка, Орианда, императорский дворец Ливадия, Никитский Сад, окруженные роскошными парками, где собраны самые редкия растения, богато украшенные малахитами, драгоценными мраморами, статуями, произведениями искусства; здесь не раз объявлялись войны и заключались политические союзы. Маленький город Ялта, приютившийся у подножия амфитеатра покрытых лесом гор, господствует над рейдом, впрочем, не совсем удобным, где останавливаются военные корабли и яхты. (Движение судов в Ялтинском порте в 1895 г.: пришло—803 судна в 609.235 тон.; отошло—801 судно в 608.793 тон.)

На юго-востоке от Чатыр-Дага, бывшая генуэзская колония Алушта, окруженная виноградниками, которые производят лучшие сорты крымских вин, может быть рассматриваема как гавань Симферополя, от которого она удалена всего на сорок с небольшим верст. Несмотря на то, Алушта теперь не более как деревня, также как стоящий далее на востоке Судак, некогда могущественный и цветущий город, известный у греков под именем Сугдеи, у итальянцев—под именем Сольдаи; в русских летописях он назывался Сурож. Этот город, византийского происхождения (может быть, даже еще более древнего), занимал очень выгодное положение, на берегу полукруглой бухты, при выходе широкой и плодоносной долины (Судакской), в местности, имеющей удобное сообщение, через понижение в горной цепи, с северным скатом полуострова. В тринадцатом столетии венецианцы основали тут факторию, консул которой был в то же время консулом всей Хазарии или «Хазарской земли», то-есть всех областей, прилегающих к Черному морю с северной и северо-восточной стороны. Фамилия Марко-Поло (к которой принадлежал знаменитый путешественник этого имени) имела в Сольдае торговый дом, служивший ей посредником в сношениях со всеми азиатскими странами. Впоследствии венецианцы были прогнаны из Сольдаи, но вместо них пришли генуэзцы, которым татары уступили, в 1365 году, всю территорию города и окрестные селения. Двойная стена ограды, которую они воздвигли вокруг города и соседнего холма, существует еще до сих пор, с её готическими воротами, обставленными по бокам двумя зубчатыми башнями; этот памятник генуэзской архитектуры сохранился вполне: глядя на него, можно подумать, что видишь перед собой какой-нибудь лигурийский город средневековой эпохи. В четырнадцатом столетии торговое значение Сольдаи было так велико, что, по свидетельству арабского писателя Абульфеды, она не уступала в этом отношении даже Каффе; весь Крым назывался по её имени, да и Понт-Эвксинский известен был у арабов под названием «Судакского моря»; точно также и русские называли «Сурожским морем» Palus Maeotides (Азовское море), а иногда и Понт-Эвксинский. Разоренный турками в конце пятнадцатого столетия, порт Сольдая или Судак утратил всю свою торговлю; теперь высокие городские стены защищают одни убогия лачуги, и немецкие колонисты, занимающиеся виноградарством, заменили итальянских негоциантов. Что касается древнего города «Старый Крым», или по-татарски «Эски-Крым», стоящего далее на востоке, то он уже несколько веков перестал быть столицей полуострова, и здания его лежат в развалинах. Почти все население его состоит из армянских поселенцев.

Каффа по крайней мере не потеряла свой ранг—города. Милезийцы, которые основали ее под именем Феодосии, очень удачно выбрали местоположение для своей колонии. Она расположена на берегу бухты, защищенной высоким мысом от ветров, как южных, так и западных; цепь Таврических гор оканчивается в этом месте, так что город командует, в одно и то же время, со стороны моря—торговлей южного берега Крыма, а со стороны суши—торговлей северной покатости полуострова. Вдобавок Феодосия занимает положение почти на самом перешейке, соединяющем Керченский полуостров с Крымским: находясь в соседстве с Азовским морем и с Сивашем, этот город, стоящий на берегу Понта-Эвксинского, имел в своем распоряжении рыбу и соль, доставляемую двумя названными внутренними морями. Опустошенная несколько раз вражескими нашествиями, Феодосия,—уже около семисот лет известная под именем крепости Каффы,—была куплена в тринадцатом веке генуэзцами, которые сделали из неё главный рынок Черного моря; одно письмо, адресованное к папе Каликсту III, в 1455 году, говорит, что Феодосия «превосходит Константинополь—не по протяжению городских стен, но по числу жителей»; она в то время была складочным пунктом всей торговли «туранскаго» Востока. Каффа пала через двадцать-два года после взятия Магометом II её соперника, Константинополя: завоеванный османлисами, этот «Крым-Стамбул» был предан разграблению и обращен в груду развалин. Однако, город потом опять поднялся, главным образом благодаря торговле невольниками, и сделался базаром для продажи пленников, захваченных татарами в Малороссии: иногда на этом рынке скоплялось разом до 30.000 невольников, мужчин и женщин, предлагаемых торговцами человеческим мясом. Когда русские, в свою очередь, овладели Каффой, вместе со всем Крымом, в 1783 году, население её, менее многочисленное, чем оно было в эпоху генуэзского господства, простиралось до 85.000 душ. Но после того эмиграция турок, затем выселение татар уменьшили это число на девять-десятых; однако и теперь летом этот город, которому русские возвратили древнее его наименование Феодосии, делается временным местопребыванием большего числа иногородных посетителей, приезжающих сюда для купанья в море, из всех частей Крыма и из континентальной России. Старая Каффа предлагает им свои генуэзские стены, свои улицы, обставленные домами с аркадами, свои мечети, свой татарский квартал, а на море они находят отлогие, покрытые мелким песком берега, удобные для купанья. Торговля Феодосии не имеет большой важности (в 1895 году вывоз за границу, по ценности,—4.487.143 рубл.), хотя этот город служит экспедиционным портом для окружающих поселений, между которыми главное место занимает промышленный Карасубазар.

Керчь, стоящая при западной бухте Еникальского пролива, или «Босфора Киммерийскаго», еще древнее, чем Феодосия, и её историческая роль была еще важнее. Это—Пантикапея, основанная милезийцами за две с половиной тысячи лет до нашего времени,—город, возвысившийся на степень столицы Босфорского царства, после поражения Митридата; в древности она была известна также под именем Боспора (Bosporus). «Город Босфора Киммерийскаго», разоренный в эпоху великого переселения народов, не скоро оправился от погрома; но во времена генуэзского господства он снова приобрел обширную торговую деятельность, которая потом была им утрачена вследствие покорения страны турками и которую он опять успел возвратить себе только спустя полстолетия после присоединения Крыма к России. Керчь, естественный страж пролива, соединяющего Азовское море с Черным, занимает столь благоприятное для обороны положение, что город этот необходимо должны были выбрать как стратегический пункт, как крепость, охраняющую вход в пролив; при военном характере города торговля, понятно, могла развиваться лишь очень медленно (в 1895 г. ценность вывоза по заграничной торговле—1.530.507 рубл.); сверх того, землевладение там было подчинено особым правилам, и до 1830 года никто, кроме греческих колонистов, не мог селиться на землях этого округа. Во время Крымской войны Керчь, сожженная союзниками, была временно покинута; но, вновь отстроенная вскоре после того, она быстро разрослась, и в 1870-м году была самым многолюдным и первым торговым городом Таврического полуострова. Теперь бухта защищена по всей ширине запрудой в уровень с поверхностью воды, и единственное отверстие этой запруды находится под выстрелами крепостных орудий. Гордая своим прошлым, Керчь имеет музей древностей на скате Митридатовой горы, на которую поднимаются по монументальной лестнице; в этой коллекции хранятся некоторые из драгоценных остатков старины, находимых в таком множестве в соседних могильных курганах и катакомбах. На верхней площадке горы Митридата естественные возвышения почвы и земляные насыпи курганов до такой степени похожи между собою, что издали невозможно отличить горки, возведенные рукой человека, от бугров, обязанных своим происхождением самой природе. На вершине горы, где находился акрополь Пантикапеи, возвышается один из таких округленных холмов, называемый «могилой Митридата»; по словам легенды, на один из утесов, о которые опирается этот надгробный курган, нередко садился могущественный понтийский царь, чтобы обозревать свои бесчисленные корабли. С мыса Ак-Бурун можно разглядеть на дальнем горизонте подернутые синеватой дымкой вершины Кавказа.

Город Еникале (по-турецки «Новая Крепость») в административном отношении составляет часть Керчи, но он удален от последней верст на 12 к востоку и господствует над самой узкой частью Босфора Киммерийского; весь этот город представляет собрание крепостных сооружений, казарм и других казенных зданий. В древности здесь находился Парфенион греков.

Значительнейшие города Крымского полуострова, с цифрой населения по переписи 28 янв. 1897 г.:

Керчь и Еникале—43.726 жит.; Симферополь—18.821 ж.; Севастополь—54.442 ж.; Карасубазар (1892 г.)—15.282 ж.; Бахчисарай (1892 г.)—14.749 ж.; Феодосия—26.943 ж.; Евпатория (1892 г.)—17.757 ж.