XIII. Бассейн Оки

Губернии Орловская, Калужская, Тульская, Московская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, Нижегородская

Бассейн этой важной реки составляет истинный центр Европейской России, не только по географическому положению, но также по числу жителей и деятельности народного труда. В этом районе сосредоточено промышленное население, здесь находится историческая столица Великой России, сделавшаяся столицей всей восточно-славянской Империи, сюда сходятся главные линии железно-дорожной сети государства. Это—та область, которая доставляет, вместе с Польшей и Малороссией, главные рессурсы государственному бюджету, а в отношении наступательной силы может быть рассматриваема как истинная Россия. За исключением мордвы, сохранившейся в нескольких селениях Тамбовской губернии, население здесь сплошь великорусское; финские народцы, которые были старожилами в восточной части страны, давно уже слились со славянами и составили с ними один народ, а литовское племя голядь, обитавшее на запад от Москвы, совсем исчезло, не оставив после себя никаких следов, кроме названий некоторых деревень; татарские же селения, встречающиеся в губернии Рязанской, составились из позднейших переселенцев.

Уже на верховьях Оки губернский город Орел принадлежит к числу важных городов России. Основанный в 1564 году, после завоевания края от татар, он был переведен на другое место в 1679 году, после большего пожара; таким образом, нынешний город существует всего только двести лет, и некоторые обширные кварталы, состоящие из деревянных домиков, имеют еще вид временного поселения. Но, благодаря четырем железным дорогам, сходящимся на его станции, и водам Оки, уже судоходной в этом месте, Орел сделался очень деятельным торговым центром, особенно по отпуску ржи, пшеницы, крупчатки, пеньки. Теми же продуктами земледельческой промышленности ведут торговлю два соседние города—Мценск и Болхов, стоящие на притоках Оки. Мценские женщины занимаются главным образом плетеньем кружев. Этот город окружен курганами, напоминающими битвы, происходившие в его окрестностях между татарами, казаками, литовцами, поляками. Население было окрещено только в пятнадцатом столетии.

На север от Орла, постепенно увеличивающаяся Ока проходит последовательно перед городами: Белевым, который важен как один из рынков, регулирующих торговлю пенькой, Лихвином, Перемышлем, который носит то же имя, как один из галицких городов. Затем, почти удвоенная в объеме от принятия в себя Угры (т. е. «Угорской реки»), Ока оставляет северное направление и поворачивает на восток; в небольшом расстоянии ниже этого колена находится губернский город Калуга, назначенный местопребыванием мусульманским князькам, водворяемым на жительство в России. Калуга лежит уже в промышленном круге Москвы и имеет разнообразные фабричные заведения, особенно кожевенные и полотняные (парусинные); печенье, известное под именем калужского теста, славится во всей Великороссии; здесь находится артиллерийский парк и казенный пороховой завод. Другие многолюдные города Калужской губернии, торговый город Жиздра, в уезде которого замечательны железоделательные и хрустальные заводы Мальцева, Козельск, древний городок вятичей, с важнейшими в России парусинными фабриками, посад Сухиничи, главный складочный пункт для сала, конопляного масла и пеньки, Мещовск, имя которого напоминает древнее племя мещеряков, Медынь, Малоярославец, Боровск все лежат к западу от Оки, на притоках этой реки или Угры. До этой области России доходили французы во время войны 1812 года. По выходе из Москвы, истребленной пожаром, они направились-было в Австрию через Киев и Галицию, но встретили русские войска в Тарутине и Малоярославце и, после кровопролитных сражений, принуждены были отступить вправо на опустошенную Смоленскую дорогу. В окрестностях Малоярославца три могильные холма покрывают кости павших на поле битвы.

Тула, губернский город, по числу жителей значительно превосходит два предъидущие, Орел и Калугу: это—главная станция на железной дороге из Москвы в Харьков. Занимая положение при небольшой реке Упе, восточном притоке Оки, омывающем, кроме того, два уездные города: Богородицк выше и Одоев ниже, Тула обязана своим важным значением не судоходству, а фабричной промышленности; она была выбрана в 1712 году Петром Великим как место для основания главного оружейного завода Империи, и эта обширная фабрика дает теперь занятие нескольким тысячам рабочих, выделывающих ежегодно до 70.000 ружей, не считая холодного оружия и других железных и стальных орудий. Тула по справедливости может быть названа русским Люттихом. Она фабрикует также ножи, математические инструменты, машины, разные слесарные изделия и те позолоченные и посеребренные металлические вещи, которые принадлежат более специально к промышленности Устюга, Вологды и Грузии; Тула поставляет ежегодно около 200.000 самоваров, составляющих неизбежную принадлежность всякого сколь-нибудь зажиточного дома на Руси. Тульские фабрики имеют весьма важное преимущество, о котором никто не знал во время их основания: они находятся в обширном каменноугольном бассейне, который современем будет доставлять им все необходимое топливо. Эти месторождения ископаемого угля, открытые еще Палласом в конце прошлого столетия, оставались в совершенном пренебрежении, пока окрестные леса могли доставлять заводам все нужное им количество древесного топлива. Теперь же, когда леса, аттакуемые со всех сторон, быстро редеют и скоро совсем исчезнут, начинают обращать внимание на минеральное топливо, и некоторые землевладельцы уже с успехом разработывают земляной уголь. В 1879 году на 13 копях Рязанской и Тульской губернии было добыто 469.000 тонн угля; но легко было бы извлекать до миллиона тонн. Тульский уголь, средняя толщина которого около 10 футов, но который встречается также слоями в 25 фут. мощности, представляет, для разработки, ту немаловажную выгоду, что он залегает горизонтальными пластами, на небольшой глубине под поверхностью земли.

Между Тулой и Москвой, главная станция железной дороги—Серпухов, уездный город Московской губернии, который в то же время ведет деятельную торговлю водяным путем, благодаря своему положению в соседстве судоходной Оки. Вместе с тем это промышленный город; между фабричными заведениями его первое место занимают ситцевые мануфактуры и кожевенные заводы. К северу от Серпухова, Подольск находится уже, так сказать, в пределах городского округа Москвы.

Вторая столица России,—которая в действительности есть первая, не по числу жителей, не по размерам торговли и промышленности, а по праву старшинства, почему и называется «первопрестольной»,—занимает почти как раз географический центр Европейской России. Она стоит не при большой реке, и главная её река, Москва, пересекающая город извилистой линией, пригодна лишь для мелких судов; но, благодаря гладкой, слегка волнистой поверхности окружающих равнин, древняя русская столица имеет удобное сообщение с Волгой, Окой, Доном, Днепром. Как и всякий другой город центральной России, который был бы избран царской резиденцией, Москва находится в месте благоприятном для соединения в её стенах дорог, идущих со всех концов государства, от Белого моря и от Понта Эвксинского, от Балтики и от Каспия, от портов Сибири и от портов Западной Европы. Соединение главных железнодорожных линий в Москве, как центре, было необходимо столько же с точки зрения торговли и промышленности, сколько и ради стратегических интересов страны, ибо если Москва стоит на дороге неприятельского вторжения через Витебск и Смоленск, то эта дорога есть в то же время один из тех путей, на котором мирное движение торгового обмена наиболее деятельно. До тех пор, пока русские, принадлежащие к цивилизованному миру, занимали только бассейн Днепра, Киев был естественной метрополией; но когда восточно-славянское государство вошло в состав Европы, столица должна была переместиться в Москву, Владимир или какой-нибудь другой город, близкий к центру страны. Москва не довольно стара, чтобы быть «святой», как Киев, но она «мать», по крайней мере для Великой России,—«матушка-Москва Белокаменная», как ее прозвал народ. При том, по самому составу своего разноплеменного населения, по крайней мере по большому числу семейств господствующего класса, имеющих литовское, малорусское, татарское, финское, черкесское, даже цыганское происхождение, Москва принадлежит всей России. Подобно латинскому Риму, славянский Рим, построенный на семи холмах, имел беглецов между своими первыми основателями, и эти выходцы, прибывшие из всех окружающих стран, приобрели смешанный характер, совмещавший особенности всех характеров разнородного пришлого люда и не похожий ни на один из них исключительно: москвитяне развивались совершенно своеобразно, как древние римляне. Московские властители нередко прибегали к перемещениям населения en masse, чтобы распределить, по своему произволу, жителей в подвластных им землях, и чтобы таким образом прочнее утвердить свое могущество. Многие народные пословицы напоминают озлобление, существовавшее в различных местностях, даже великорусских, против Москвы и «московской веры».

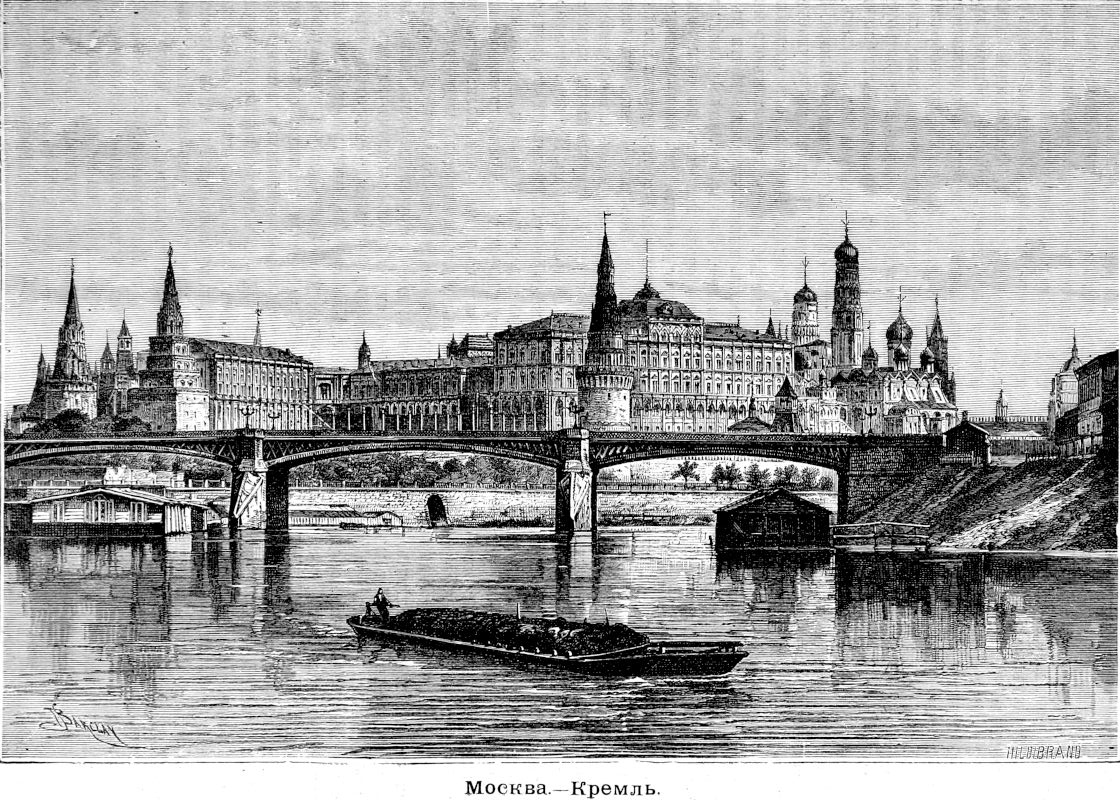

Общий план Москвы представляет некоторое сходство с расположением Парижа: первопрестольная столица России тоже состоит из центрального ядра, вокруг которого расположились кругообразно другие части города, и Москва-река, хотя текущая в противоположном направлении с Сеной, развертывается на западной стороне столицы излучинами, почти подобными изгибам французской реки. Кремль (по-татарски «крепость»), окруженный высокой стеной в форме неправильного треугольника, занимает, вместе с частью, называемой «Китай-городом», центр города, на северном берегу Москвы-реки, которая описывает в этом месте извилину, обнимающую между своими двумя рукавами продолговатый остров. Вокруг Кремля и Китай-города раскинулся концентрически «Белый-город»; бульвар, образующий три четверти окружности и опирающийся концами о левый берег Москвы-реки, отделяет Белый-город от «Земляного-города», где встарину жили ремесленники и вообще бедный люд; с конца прошлого столетия этот Земляной-город обведен широкой улицей, окаймленной садами и рощами, окружность которой, общим протяжением около 15 верст, продолжается на правом берегу. За этим кругообразным бульваром тянутся предместья, тоже, в свою очередь, окруженные оградой с остроугольными выступами, с пирамидальными башнями, вдоль которой открываются там и сям широкия улицы, отрывки будущего бульвара. Площадь, занимаемая Москвою, не уступает по величине площади Парижа: она составляет около 90 квадр. верст; но на этом огромном пространстве живет население почти в три раза меньшее, чем в столице Франции; многие части города походят на беспорядочно раскиданную деревню, где раскрашенные домики группируются вокруг церкви или замка. В прошлом столетии Москва, по словам принца де-Линь, представляла собрание барских резиденций, окруженных парками и избами их крепостных. И теперь еще город, по выражению поэта, вместивший «в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы», сохранил некоторые следы этого своеобразного происхождения: сады, рощи, поля, пустопорожния земли, усеянные прудами, подходят, между предместьями, к многолюдным кварталам Москвы; но, с другой стороны, внешния деревни тянутся непрерывным рядом по бокам дорог верст на десять от центра столицы. Казалось бы, пространства вполне достаточно, чтобы дать доступ чистому воздуху во все московские жилища; однако, многое-множество «полу-этажных» домов имеют подвальный этаж, лежащий ниже уровня улицы, и дождевая вода, просачиваясь сквозь почву, конечно, поддерживает в этих подземных жильях постоянную сырость. Число умирающих всегда превышает, в Москве, число рождений, и Белокаменная, без сомнения, вернулась бы в первобытное состояние деревни, если бы население её не пополнялось беспрестанно приливом пришлого люда. Но когда смотришь издали или с колокольни Ивана Великого, исполинский город является только в своей величавой красе, и ничто не обнаруживает его темных сторон, тайного убожества, прячущагося в грязных закоулках и сырых подвалах: зеленеющие сады и рощи, сотни башен, тысяча колоколен с шарообразными куполами, более 400 златоглавых церквей («сорок сороков», говорит народная пословица)—вот все, что показывает древняя столица России. С Воробьевых гор, поднимающихся длинными кряжами на западной стороне города, Москва, в центре которой возвышается Кремль, представляет истинно величественную панораму при лучах заходящего солнца: кажется, что созерцаешь один из обширных, великолепных городов Индии. Такою представилась Москва в двенадцатом году взорам солдат «великой армии».

Кремль, сердце Москвы, в одно и то же время крепость и средоточие храмов и монастырей, дворцов, палат и казарм, есть громаднейший исторический памятник, памятник по преимуществу русской монархии: отсюда исходили повеления московских царей, здесь церковь, в лице своих первосвятителей и духовных соборов, постановляла решения в делах веры. Проникая в ограду этого священного места через Спасские ворота, всякий должен благоговейно обнажить голову. Колокольня Ивана-Великого, построенная в 1600 году Борисом Годуновым, во время большого голода и возвышающаяся на 461/2 сажен, в центре Кремля, также составляет предмет своего рода почитания, и многие, приметив ее издали, при приближении к Москве, падают ниц, как если бы увидели самый символ отечества. У подножья этой гигантской башни покоится на пьедестале громадный «царь-колокол» с отбитым краем, весящий 12.000 пудов. В соседстве с «Иваном-Великим» стоит Успенский собор, где коронуются государи и где погребены московские первосвятители, митрополиты и патриархи; другой собор, Архангельский, не менее богато украшенный фресками, мозаиками, мрамором и драгоценными камнями, заключает гробницы великих князей и царей до Петра I. На самом возвышенном пункте Кремля, подле царского дворца, стоит небольшой старинный храм Спаса на-Бору, который своим именем напоминает, что это место некогда было покрыто густым лесом. Некоторые строения царской резиденции также очень замечательны и напоминают своей архитектурой в одно и то же время палаццо Венеции и дворцы Индостана: куполы, колоколенки, галлереи с колоннами, орнаменты, окрашенные в зеленый, красный, желтый цвета, перемешиваются в беспорядке. Большой Кремлевский дворец, с знаменитым Красным (т.е. красивым, парадным) крыльцом, соединяется со старинными теремами и Грановитой палатой, соответствовавшей нынешней Тронной зале. В Оружейной палате хранится старинное оружие, царские короны, порфиры, шапка Мономаха и пр. В Патриаршей ризнице богатое книгохранилище содержит несколько единственных в своем роде документов и неоцененно дорогия рукописи. Арсенал, где собрано оружия для 100.000 человек, тоже имеет специальный музей, но главная его достопримечательность—чудовищная пушка, прозванная «царь-пушкой»: «Москва особенно знаменита, сказал Герцен в шутку, своим царь-колоколом, который не звонит, и своей царь-пушкой, которая не палит». У Воскресенских или Иверских ворот (в северной стене, окружающей Китай-город) стоит знаменитая часовня с чудотворною иконой Иверской Божией Матери; часовне некогда принадлежали земли с тысячами крестьян. Часовня эта с раннего утра до вечера полна молящихся; св. икону носят, по желанию, в дома, но это стоит очень дорого, и люди небогатые должны довольствоваться её копиею.

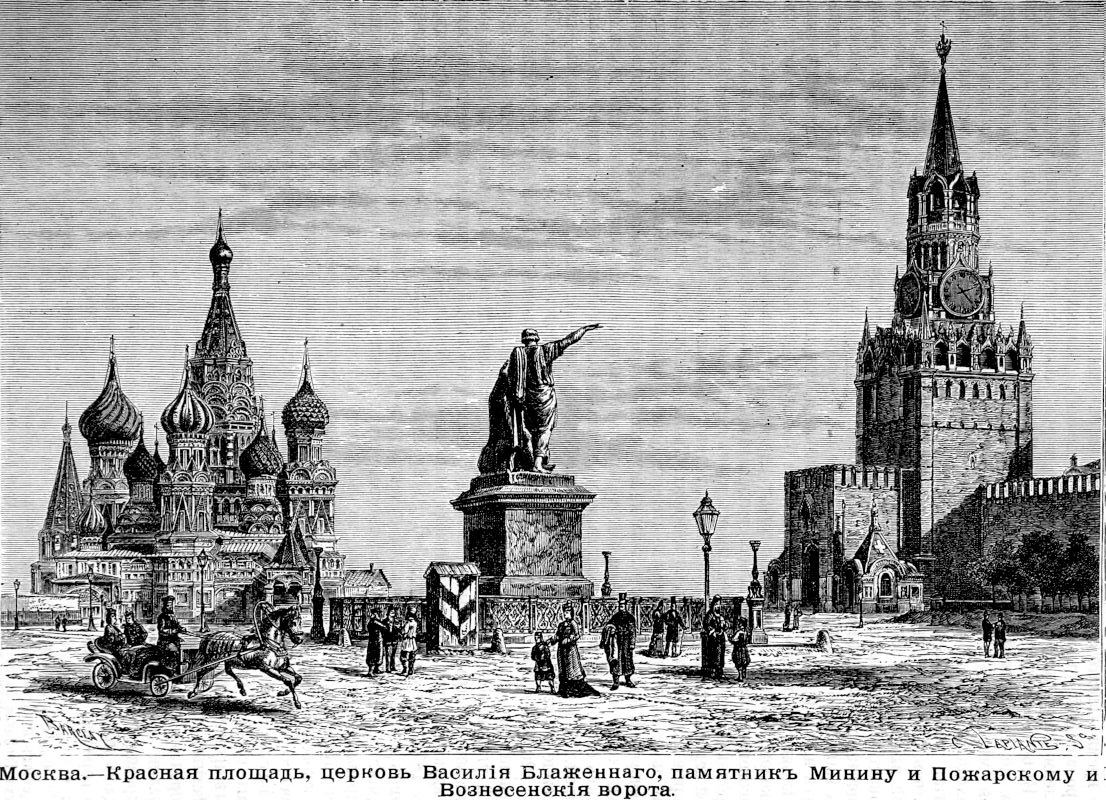

Китай-город, торговый центр Москвы, с Гостиным Двором и биржей, также заключает много любопытных памятников старины, как, например, палата бояр Романовых и древние монастыри; но самое интересное здание этой части города и вообще Москвы возвышается подле самого Кремля, на одной из сторон Красной площади: это—собор Покрова Пресв. Богородицы, известный в народе более под именем Василия Блаженного. Этот памятник, сооруженный в половине шестнадцатого столетия, при Иване Грозном (в память завоевания Казани), итальянским зодчим, есть, бесспорно, единственный в своем роде: очевидно, он обязан своим происхождением тому же духу старой московской гордости, который побудил воздвигнуть колокольню Ивана Великого, отлить царь-колокол, поставить перед арсеналом царь-пушку. Храм Василия Блаженного носит печать византийского стиля в деталях своей архитектуры, как того требует религиозная традиция, но в целом он являет своеобразный, чисто московский характер. Строивший его итальянец соблюдал требования науки в отношении укладки камней, степени сопротивления материала, размеров свода, но он съумел в то же время сохранить символические формы русских зодчих, и странный памятник, хотя построенный иноземными руками, остается, тем не менее, зданием греко-православным по преимуществу. Галлереи и портики окружности храма, более нового происхождения, чем корпуса и башни, свидетельствуют, правда, об итальянском влиянии, хотя они и обезображены пирамидальными колоколенками; но над этим перистилем виднеется старая постройка, являющаяся во всей её причудливой оригинальности. Колокольни, все разной формы и величины, выступают каждая из хаоса изваяний и орнаментов, похожих на черепицевидные листья, на чешуйки сосновых шишек, на влагалище распускающихся цветков. Главы, увенчанные крестом с позолоченными цепочками, все отличаются одна от другой размерами, профилем, узорами, цветами: один купол вырезан в виде выдающихся ребер, другой кажется вышитым арабесками в форме ромбов, третий иссечен на подобие остроконечных граней алмаза, четвертый походит на чешуйчатый плод, иные исполосованы выпуклыми извивающимися линиями; затем, на вершине, главная башня, пирамидальной формы, выступающая из многочисленной группы окружающих ее меньших куполов, оканчивается главой, фигура которой напоминает лампаду. И все это украшено изразцами, испещрено разнообразными колерами; при первом взгляде невозможно распознать господствующие линии в этом сплетении выступов, узоров и красок; зритель в недоумении спрашивает себя, что это такое—здание или какой-то чудовищный растительный продукт? «Этот невозможный храм, говорит Теофиль Готье, заставляет ум сомневаться в верности свидетельства глаз». А между тем невозможно оторвать взор от этого храма; он нравится именно своей странностью, вычурностью своей архитектуры. Недалеко от Василия Блаженного, тоже на Красной площади, против Спасских ворот и вблизи Гостиного Двора, заключающего тысячи лавок, стоит памятник гражданину Минину и князю Пожарскому (группа из бронзы), воздвигнутый в память избавления ими Москвы от польского владычества, в 1613 году.

За стенами Кремля и Китай-города исторические памятники встречаются все реже, по мере того, как удаляешься от центра столицы; но почти все важнейшие ученые и университетские заведения сосредоточены в Белом-городе. Там находится университет, основанный в 1755 году (старейший из русских университетов),—обширное здание с колоннадами; по числу слушателей он занимает первое место между русскими университетами (к 1 января 1898 г., в Московском университете было: профессоров, преподавателей и приват-доцентов—240; слушателей—4.782); он обладает ценными сокровищами в своем книгохранилище и в своих коллекциях; в ведении этого высшего учебного заведения состоят: астрономическая обсерватория, ботанический и зоологический сады. Московский университет имел значительное влияние на философское и литературное движение России, особенно в период с 1830 до 1848 года, когда он еще не был под непосредственным влиянием петербургской бюрократии; в этой alma mater получили образование некоторые из замечательнейших людей новой России. Недалеко от университета находится здание музея, который заключает в себе произведения живописи старинной и новой, произведения скульптуры, книгохранилище—единственное в Европе по его памятникам китайской и манджурской письменности, и знаменитая этнографическая галлерея Дашкова, в которой костюмированные фигуры представляют типы всех племен, населяющих Российскую Империю. Замечательны также исторический и политехнический музеи. Многие другие коллекции, менее важные, тоже обогащают Москву своими сокровищами, между прочим, частные картинные галлереи, состоящие из произведений русских художников. Москва не имеет столько высших специальных учебных заведений, как Петербург, но все-таки она имеет их более, чем всякий другой губернский город; из этих заведений назовем Лазаревский институт восточных языков, Петровский сельско-хозяйственный институт, межевой институт, инженерное училище, техническое училище. Москва, главный центр народной (т.е. простонародной) печати в России, ежегодно выпускает в свет миллионы книжек и эстампов, и эта масса лубочных изданий расходится по всем провинциям обширного государства, даже по самым отдаленным местностям и глухим захолустьям, при посредстве странствующих торговцев (коробейников или офеней), которые ходят по городам и деревням, продавая свой товар на деньги, или обменивая его на сельские продукты. Для сравнения, приводим количество изданий, вышедших в Петербурге и в Москве в 1877 году:

Петербург—6.925.853 экземпляр., 600.407 букварей и т.п., 2.092.233 эстампов. Москва, соответственно—8.342.685; 2.056.280; 2.495.800.

Москва, действительная столица Великороссии, есть вместе с тем столица «староверов», поповцев и беспоповцев. Центрами их служат два кладбища—Рогожское и Преображенское, с принадлежащими к ним заведениями, богадельнями и пр. До сих пор раскольники поповщинского согласия, впрочем, пользующиеся почти полной свободой вероисповедания, безуспешно ходатайствовали о разрешении им основать собственную частную гимназию, но беспоповцы, число которых быстро возрастало с начала нынешнего столетия, получили позволение снова открыть свои моленные дома, которые были закрыты, по распоряжению администрации, в 1853 г. Москва—место рождения Пушкина, которому теперь поставлен памятник, Лермонтова, Грибоедова, Островского, Достоевского, Герцена.

Москва есть в то же время центр промышленности и торговли. В настоящее время в ней насчитывается до 650 фабрик и заводов, имеющих вместе около 40.000 рабочих и производящих ежегодно более, чем на тридцать миллионов рубл.; ежегодный привоз товаров представляет сумму, далеко превыщающую сотню миллионов руб. Главные промышленные заведения—прядильные и ткацкия фабрики для выделки бумажных и смешанных тканей, красильные заведения, мануфактуры шерстяных и шелковых материй, кожевенные и водочные заводы. Почти все эти фабричные заведения находятся в предместьях или в подгородных селениях, и тенистые парки в окрестностях столицы часто сменяются группами фабричных строений с их высокими, вечно дымящимися трубами. Прекраснейший из этих парков, Сокольники, на северо-восточной стороне города, есть остаток старинных лесов, разбитый на аллеи и застроенный дачами; другой лес (роща и большой парк), тоже любимое место гулянья во время летнего сезона, расположен на северо-западной стороне и окружает своими аллеями сады и колоннады Петровского дворца.

В 60 верстах к северо-востоку от Москвы, по Ярославской железной дороге, в луговой местности, усеянной лесками и рощами, находится Троицко-Сергиевская лавра, знаменитая обитель, которую не преминет посетить ни один путешественник, приезжающий в древнюю столицу. Этот старинный монастырь, который поляки, в Смутную эпоху, тщетно осаждали целые шестнадцать месяцев, в 1609 и 1610 годах, действительно походит на средневековую крепость с высокими стенами, над которыми поднимаются башни и колокольни. Это—настоящий город церквей, часовень, усыпальниц; главная святыня лавры, Троицкий собор, построенный на месте первой деревянной церкви, срубленной руками св. Сергия, поражает своим богатством. Троицкая лавра, хотя уступающая по степени Киево-Печерской, привлекает столь же многочисленную толпу поклонников и богомольцев со всех сторон России, и, благодаря милостям царей, она сделалась более могущественной: прежде к этому монастырю было приписано до 120.000 душ крепостного населения; в ризнице его множество драгоценной старинной утвари, облачений, тканных из золота и унизанных драгоценными камнями, целые сундуки жемчуга; вероятные доходы монастыря в 1872 году: 800.000 рублей. В Троицкой лавре помещается московская духовная академия. Сергиевский посад, дома которого сгруппированы вокруг монастыря, по числу жителей превосходит все другие уездные города Московской губернии. Между этими городами, Воскресенск, на северо-западе от столицы и на севере от Звенигорода, бывшего стольного города княжества, также обязан своим происхождением монастырю; главный местный промысел—выделка мебели. Город Верея, на юго-западе, был разрушен французами в 1812 году и еще не совершенно оправился от этого разгрома; здесь фабрикуют преимущественно изделия из накладного серебра. Недалеко от города Можайска, около верховьев Москвы-реки, находится знаменитое Бородинское поле, где 26 августа 1812 года происходило сражение между русской и французской армиями, одно из самых ожесточенных и кровопролитных во всей новой истории.

По выходе из Белокаменной, Москва-река, текущая на юго-восток, соединяется с Окой, близ торгового города Коломны и на севере от Зарайска, в котором еще существует древняя крепость, перестроенная при Иване Грозном. Главная река, извивающаяся многочисленными излучинами, продолжает следовать в юго-восточном направлении до Рязани и далее, принимая по дороге несколько небольших притоков,—между прочим, речку, текущую от города Егорьевска. Рязань, ныне губернский город, прежде столица княжества, сохранил еще свой живописный кремль, господствующий с горы над городом своими церквами и старинными палатами; он был основан колонией выходцев из Южной Руси, и полное имя его, Переяславль-Рязанский, напоминает украинский город на берегах Днепра. В Рязани есть кое-какие фабрики, но он важен главным образом как торговый город, благодаря соседству судоходной Оки, которая протекает верстах в двух от него, и железной дороге, идущей из Москвы в Саратов; после Козлова, Рязань—главная промежуточная станция на этой дороге. К югу от Рязани, уездный город Скопин, окруженный обширными хлебными полями, также замечателен как очень оживленный рынок. Но самый промышленный город в Рязанской губернии—Касимов, древний Городец, стоящий близ того места, где Ока вступает в пределы Тамбовской губернии. Главные мануфактуры Касимова—кожевенные и канатные заводы. Соседство Азии уже дает о себе знать: сотни татар-магометан, потомки тех татар, которым Касимов был отведен для жительства московским великим князем, населяют еще целую часть города, и минарет их мечети высоко поднимается над домами. Вообще, славянский элемент и христианство одержали победу, во всей стране, простирающейся к югу от Оки, только с семнадцатого столетия: расколы, которые еще происходят иногда в этом краю, должны быть приписаны, по крайней мере отчасти, явлению возврата к прошлому.

Ниже Касимова в Оку впадает, с правой стороны, Цна, главная река Тамбовской губернии. Губернский город Тамбов, стоящий недалеко от истоков этой реки, имеет значение только как административный центр и как станция на железной дороге из Москвы в Саратов. Моршанск, уездный город, построенный ниже на Цне, уже судоходной, занимает положение гораздо более благоприятное для торговли и служит внутренним портом, откуда вывозятся земледельческие произведения обширной области; главная его промышленность—салотопенные заводы и фабричная переработка сала. Моршанск—один из центров скопческой секты. Далее на севере встречаем другой уездный город той же губернии, Шацк, стоящий в некотором расстоянии от реки, на одном маленьком западном притоке. Бассейн Мокши, соединяющий свои воды с бассейном Цны, обнимает часть Пензенской губернии, где находятся города: Верхний Ломов, Троицк, Шишкеев, русские колонии, основанные среди финского народа—мордвы; Темников и Кадом, при той же реке, принадлежат к Тамбовской губернии. Ниже Темникова, Саровская Пустынь, один из знаменитейших монастырей в Мордовской земле, еще окружена большими лесами, населенными медведями, которые, впрочем, привыкли к человеку и принимают пищу от монастырской братии.

Соединенная с Мокшей, Цна сливается с Окой и вместе с ней вступает в каменистое ущелье, открывающееся с юга на север. Город Елатьма стоит на западном берегу этого ущелья, продолжающагося на север долиной одной побочной реки; в долине находится уезный город Владимирской губернии—Меленки, где выделывают поярок и резные работы из дерева. Несколько других расселин в горных породах этой страны следуют в том же направлении с юга на север и придают местной топографии большое однообразие рельефа.

Муром, на левом берегу Оки, в небольшом расстоянии выше впадения в нее реки Теши, есть один из древнейших городов восточной России и упоминается уже в летописи Нестора; подобно промышленному городу Арзамасу, который обязан своим именем финскому племени арза, Муром носит название народца «мурома», жившего в девятом столетии на обоих берегах Оки. В течение слишком двухсот лет Муром был главным рынком русских в Мордовской земле, и волжские болгары каждое лето являлись туда обменивать свои произведения на товары славянских и греческих торговцев; он был сосредоточием замечательного культурного движения. Муром, бывший долгое время главным городом отдельного княжества и сохранивший еще следы кремля, остается до сих пор чем-то в роде столицы для окрестных финских инородцев; но он особенно важен по своей торговле с Нижним Новгородом и с остальной Россией: он служит складочным местом для земледельческих произведений всего низовья Оки. Илья Муромец, богатырь-крестьянин, один из славнейших героев русской народной поэзии, родился, по словам былин, близ деревни Карачарово, в нынешнем Муромском уезде; недалеко от этого селения Поляков открыл в аллювиальной почве одного древнего озера следы озерного города, подобного тем свайным постройкам, какие находят в озерах Швейцарии. Вообще этот край есть, вместе с бывшей Суздальской областью, одна из классических местностей России в отношении доисторических древностей. Археолог гр. Уваров открыл там огромное количество каменных орудий, вместе с костями мамонтов, носорогов, кабанов, бобров и диких быков, не живущих ныне в этой стране. В четыре только года гр. Уваров и Савельев исследовали в бывшей земле народа меря 7.729 курганов, относящихся к различным эпохам, от времен доисторических до одиннадцатого века христианской эры.

Село Павлово, расположенное на правом берегу Оки, почти на полдороге из Мурома в Нижний Новгород, не создало себе имени в истории страны; упоминаемое в первый раз в семнадцатом столетии, оно до сих пор остается на степени простой деревни, хотя его высокие, близко друг к другу стоящие дома, придают ему совершенно городской вид, которого не имеют многие людные города Империи. Павлово—один из главных центров железоделательной промышленности: тысячи мастеров и рабочих выделывают там ежегодно одних замков до 300.000 штук, не считая ножей, ножниц, хирургических инструментов, всякого рода орудий из железа, стали, меди; все село есть не что иное, как собрание кузниц и слесарных мастерских. Произведения павловской промышленности, из которых многие носят на себе английское клеймо, продаются на всех ярмарках Европейской и Азиатской России, от Киева до Иркутска, и даже в Афганистане; но главная торговля ими производится на Нижегородской ярмарке. В окрестностях Павлова около сорока деревень (почти все в Горбатовском уезде, Нижегородской губ.) участвуют в металлургической промышленности, и произведения их, особенно ножи и замки, расходятся по всей России под именем павловских. Самая знаменитая из этих деревень—село Ворсма, имеющее в своем промышленном округе более 20.000 жителей, на пространстве величиною с Лондон. Большая часть рабочих имеет собственные избы и работает на дому; однако, положение их все более и более приближается к положению западно-европейских пролетариев.

Клязьма, которая соединяется с Окой в соседстве города Горбатова,—главная река Владимирской губернии. Эта река берет свое начало на севере от Москвы и получает первые свои притоки, незначительные ручьи, из равнин, окружающих Троицко-Сергиевскую лавру и из окрестностей уездного города Александрова, славящагося своими обширными красильнями. У Владимира, Клязьма уже судоходна для мелких барок в течение всей навигации, а весной, в половодье, по ней могут проходить и большие суда. Губернский город Владимир-на-Клязьме, или Владимир-Залесский, бывшая столица великого княжества, из которого впоследствии образовалось Московское государство, основан в двенадцатом столетии и обязан своим именем Владимиру Мономаху, киевскому князю. В период своего господства, которое продолжалось до начала четырнадцатого столетия, Владимир, бывший главою северо-восточной Руси, имел население более значительное, чем в наши дни. Он сохранил от этой эпохи кое-какие остатки скульптурных украшений в своих церквах и «Золотые ворота» своего кремля, почти совершенно разрушенного. Промышленность во Владимире слабо развита, и пристань его на Клязьме производит незначительную торговлю; огородные овощи и вишни окрестных садов—вот главные предметы отпускной торговли бывшего первопрестольного города.

Что касается Суздаля, древнего Суждаля, который существовал с самых первых времен русской истории и по имени которого вся страна по Клязьме и нижней Оке называлась Суздальской землей, или Суздальским княжеством, то он еще более, чем Владимир, пришел в упадок (хотя кремль его довольно хорошо сохранился) и при том не пользуется такой выгодой положения, как его губернский город, стоящий на судоходной реке; он даже не связан еще с сетью железных дорог России. Благодаря болотистому грунту своих окрестностей, постепенно улучшенному культурой, Суздаль сделался городом огородников: по количеству и превосходному качеству овощей, особенно огурцов, лука, редиски, немногие города России могут сравняться с ним. Искони веков странствующие торговцы из Суздаля, или, вернее, из бывшей Суздальской области, ходят во всей России, и нередко название «суздальцев» дается вообще коробейникам, как будто все они происходят из этого города. Наконец, образа, которые пишутся преимущественно в слободе Холуй и во многих других деревнях уездов Вязниковского и Гороховецкого, на нижней Оке, где встарину находились монастыри, зависевшие от Суздаля, известны обыкновенно под именем «суздальских икон»; их приготовляют в этой области, средним числом, от двух до трех миллионов в год. Один иконописец может нарисовать до шести сот образов в неделю, получая по два рубля за сотню, и «суздальцы» или «вязниковцы» разносят их по всей России и даже ходят на Иллирийский полуостров. Иконописное искусство представляет чрезвычайно любопытный промысел, по причине крайнего разделения труда, в котором участвуют даже малые ребята: один работник специально пишет лики, другой занят исключительно рисованием рук, третий—риз и т.д., так что над одной иконой иногда работает пять или шесть человек. Между деревнями, занимающимися иконописью, одна, именно Мстера, приготовляет образа специально для раскольников. Суздальская область занимается также живописью на бумаге и тиснением рисунков при помощи липовых досок. Произведения этого грубого искусства очень распространены во всей России. Слово «суздальщина», «суздальская живопись» стало синонимом дурного вкуса, аляповатости; однако, некоторые гравюры, вышедшие из этих примитивных типографий, сделались драгоценными, благодаря их наивной сатире против попов и чиновников: многие из них напоминают ксилографические гравюры пятнадцатого века на западе Европы. Издание такого рода картин не раз было запрещаемо цензурой.

Современная фабричная промышленность имеет во Владимирской губернии своих представителей в селе Иванове, Вознесенском посаде и городе Шуе. Эти промышленные центры, из которых первый в административном отношении до сих пор остается на степени простой деревни, находятся на северных притоках Клязьмы. С половины восемнадцатого столетия здесь введена была ткацкая промышленность, а теперь мы видим в этих центрах и в окружающих их селениях сотни фабрик, прядильных, ткацких, ситцевых, миткальных, механических и литейных заводов; более восьмидесяти тысяч рабочих заняты на фабриках и заводах этой части России, производящих ежегодно товаров на сумму свыше 250 миллионов руб.; по обширности производства бумажных изделий Шую справедливо называют «русским Манчестером». До освобождения крестьян все население села Иванова принадлежало одному дворянскому роду, и некоторые из богатых фабрикантов должны были платить до 20.000 рублей за душу, чтобы выкупиться на волю. Фабричные работники, по большей части уже сильно испорченные, в презрении у местных крестьян: точно также странствующие торговцы из слободы Холуй и других местностей нижней Клязьмы пользуются дурной славой во всей России; им приписывают пословицу: «не надуешь-не продашь!» Под именем офеней, этимология которого еще не объяснена, они разъезжают по всей Империи, обменивая всякого рода товары и образа (обычай не дозволяет продавать иконы) на произведения сельских жителей и получая на этом обмене хорошие барыши; многие из таких торговцев начинают свой промысел разноскою и променом икон, а потом делаются большими капиталистами. Во время своих разъездов офени говорят между собой особым условным жаргоном, в котором можно встретить термины всех языков торговых народов Восточной Европы. Некоторые ученые указывали на близкое сходство этих промышленников с древними греческими ходебщиками в Херсонесе Таврическом.

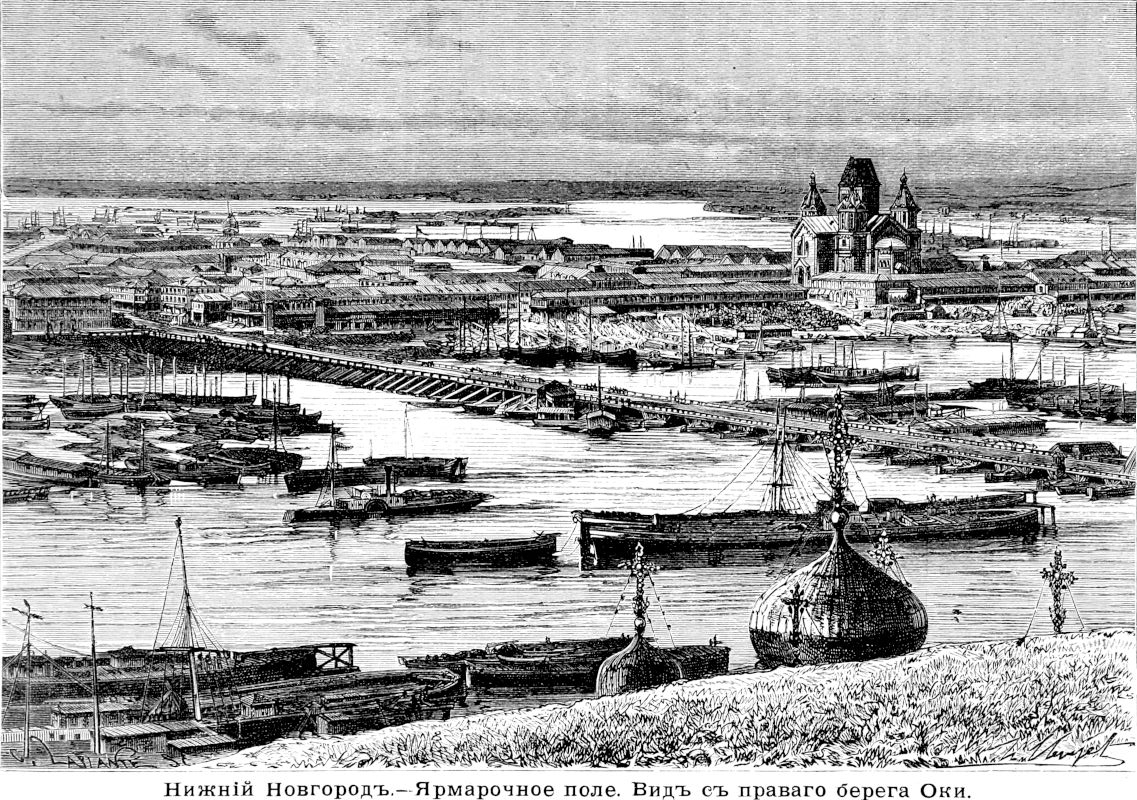

Торговля,—более, чем оружие,—придала некоторую связь разноплеменным населениям, занимающим среднюю область Поволжья; именно по причине смешения различных народностей, живших каждая особняком и не имеющих одна с другой постоянных сношений, нужно было найти общую почву, такое место, где они могли бы собираться для взаимного обмена своих произведений. Знаменитая ярмарка, происходящая ныне в Нижнем Новгороде и важнейшая во всей России и даже в целом свете, часто меняла место своего пребывания: она была таким же кочевником, как многие из народов, приходивших на нее обменивать свои товары. Народные предания и летописи говорят нам, что при начале русской истории главным местом собрания торговых людей была столица Болгарского царства, на берегах Волги, ниже впадения в нее Камы: в половине девятого столетия арабы, персы, армяне, даже индусы встречались там, для торгового обмена, с жителями Запада. Разрушение Болгарского царства переместило центр ярмарочной торговли, и Казань, резиденция татарских князей, сделалась сборным пунктом европейских и азиатских купцов: казанские татары-разносчики, продающие мыло и халаты, до сих пор известны в России под именем «бухарцев». Перемена власти вызвала в третий раз перемещение главного рынка: после завоевания Казанского царства при Иване Грозном, сборище для торга образовалось близ Макарьева монастыря, расположенного на левом берегу Волги, верстах в 70 ниже Нижнего Новгорода. Сначала сюда стекалось летом, в день св. Макария, большое число богомольцев; окрестные жители завели торговлю мелочами, которая постепенно расширялась; выгодный сбыт товаров привлек сюда, с первой половины семнадцатого века, много купцов русских и азиатских, и таким образом устроилась Макарьевская ярмарка, обороты которой постоянно увеличивались; до Петра Великого все доходы от сбора за помещение и торговой пошлины поступали в пользу монастыря. Однако, ярмарочное поле, удаленное от больших городов, расположенное в местности, затопляемой водою и окруженной сыпучими песками, затруднявшими подвоз товаров, представляло большие неудобства, и когда в 1816 году ярмарочные строения были истреблены пожаром, правительство воспользовалось этим случаем, чтобы перевести ярмарку в Нижний Новгород, занимающий столь выгодное положение при слиянии Волги и Оки, в точке пересечения торговых трактов прикаспийской России. Это, так сказать, авангард западного мира, стоящий в виду азиятских населений.

Местоположение, выбранное для этого города (сначала называвшагося «Новгородом Нпзовские земли»), достигает в высшей своей точке 300 футов над уровнем Волги. Старинный Кремль, вокруг которого сгруппировались первые дома верхнего города, окружает своими стенами и многочисленными красивыми башнями вершину горы, откуда открывается обширный и великолепный вид на Волгу и её бесконечную луговую сторону; у подошвы горы сливаются две большие, многоводные реки, а на левом берегу Оки раскинулся, на низменной песчаной косе, нижний ярмарочный город, с своими правильными строениями и дорогами, поднимающимися по оврагам на гору к верхнему городу. Часть Кремля занята садами, а далее на востоке по крутому высокому берегу Волги, тянутся аллеи парка. На главной реке еще нет моста, да и через Оку существует только пловучий мост, длиною около версты с четвертью, который на зиму разводится.

Ярмарочный квартал, построенный весь в нынешнем столетии, отличается чисто американской правильностью. В центре этого западного города расположен огромный базар длиною слишком в полторы версты, шириною более версты, разделенный бульваром и состоящий из 60 каменных корпусов с бесчисленными рядами лавок, где товары разложены по роду их и по месту происхождения: прогуливаясь в этом обширном квартале, переходишь последовательно из железного или шерстяного ряда в меховой, панский, суровский, москательный, китайский ряд; из линии Павловских слесарных фабрикантов попадаешь в линии, где продаются александровские или тульские изделия. Большое здание, где даются парадные банкеты, православный собор, армянская церковь, татарская мечеть возвышаются в ярмарочном квартале, который дополняют на востоке обширные амбары для склада рыбы, железа, зерновых хлебов, наполняющие продолговатый остров Оки. Для безопасности от пожара, вся постройка обведена каналом в форме подковы. Но так как каменных корпусов с их 3.000 лавок оказалось недостаточно для вмещения громадного количества товаров, привозимых на Макарьевскую ярмарку, то за каналом, на ярмарочной площади, возведены еще деревянные ряды, в которых заключается до 4.000 лавок и балаганов. Во время ярмарки около 200.000 приезжих прибавляется к постоянному населению Нижнего-Новгорода.В этой массе продавцов, покупателей и посетителей азиаты являются ныне в меньшем числе против прежнего времени, так как теперь почти все торговые сделки производятся чрез посредство коммисионеров; однако, все еще приезжает много грузин, персиян, бухарцев и т. д.

Между разнообразными товарами, привозимыми на Нижегородскую ярмарку, первое место, по количеству и ценности, занимают произведения подмосковных ткацких фабрик: ситцы и другие бумажные ткани, а также шерстяные, пеньковые, льняные; затем следуют металлы и металлические изделия; мехов и кож, галантерейных товаров также продается на много миллионов рублей; но привоз китайских чаев сухим путем через Кяхту, все еще весьма значительный (около ста тысяч цибиков), сильно уменьшился в эти последние годы, по причине больших удобств, которые представляет доставка чая морем из Шанхая и Кантона в Одессу. На долю азиатских товаров, в общем количестве привозимых на Нижегородскую ярмарку, в среднем приходится ценность около 20 миллионов рублей, и эта сумма с каждым годом возрастает. В целом, торговые обороты этого годового рынка постоянно увеличивались с каждым десятилетием. В половине прошлого столетия сумма проданного товара на Макарьевской ярмарке составляла всего только около полумиллиона рублей; в 1817 году, на первой Нижегородской ярмарке, общая ценность продаж поднялась уже до 15 миллионов рублей; теперь она далеко переходит за сто миллионов (в 1890 году из всего привезенного количества товаров было продано на 174 миллиона; в 1895 году—на 155 с половиной миллионов рублей), и количество непроданных товаров не превышает цифры, какая существовала пятьдесят лет тому назад. Однако, ярмарка, вообще говоря, становится менее оживленной, чем бывала в прежние годы. Дела на ней совершаются теперь быстрее, и всего чаще чрез посредников; но она попрежнему остается рынком-регулятором для всей Европейской России и даже для части Сибири. Когда Нижний-Новгород перестанет быть передовой станцией на северо-востоке сети русских железных дорог, когда он утратит свою роль обязательного сборного пункта на торговой границе Европы и Азии, ему, вероятно, придется изменить свои привычки, и, чтобы сохранить свое важное значение, он должен будет позаботиться о развитии у себя промышленной деятельности, очень незначительной в настоящее время; впрочем, и теперь уже он имеет судостроительные верфи и металлургические заводы. Нижний-Новгород—главное сборное место «низовых» бурлаков, как Рыбинск центр «верховых», т.е. ходящих вверх по Волге. Бурлаками (слово это значит «бродячие люди») называют работников, которые тянут суда бечевой вверх по течению. Они составляют между собой артели, что, однако, не мешает им быть в полной зависимости от судохозяина, который делает артель ответственною за каждого её члена, и приказчик которого часто выбирается в старосты артели. Заработная плата бурлака за труд, продолжающийся от 8 до 16 недель, при плавании вверх по реке, от Астрахани до Нижнего, колеблется между 28 и 40 рублями.

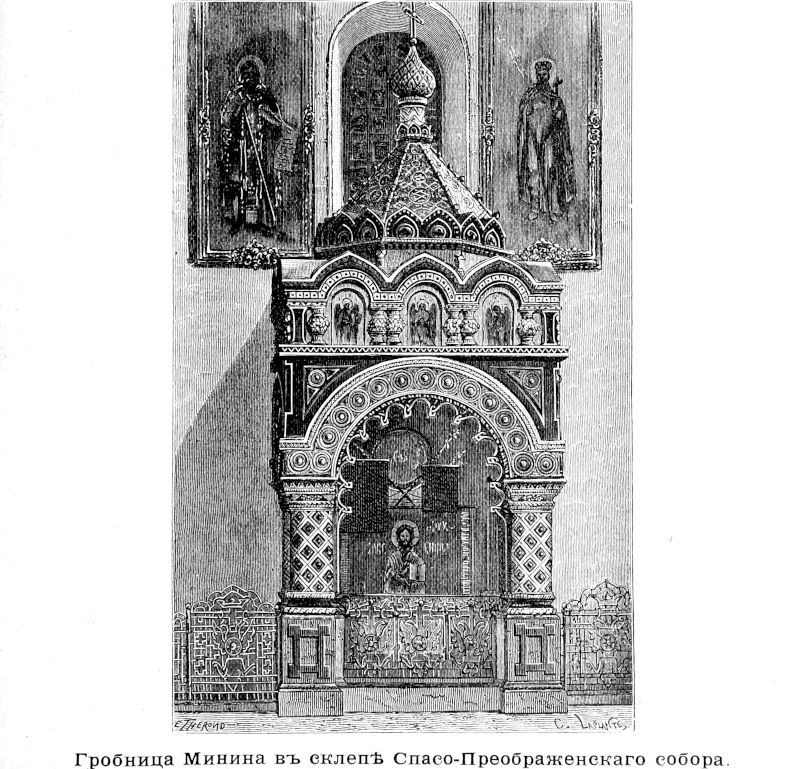

Памятник в виде колонны, воздвигнутый на Кремлевской площади, на вершине высокого мыса, господствующего над слиянием Волги и Оки, и богато украшенная гробница в склепе древнего Спасо-Преображенского собора напоминают нижегородского мясника Кузьму Минина, который призвал в 1611 году отечество на освобождение Москвы, находившейся во власти поляков. Нижний есть также родина критика Добролюбова и механика Кулибина.

Города, посады и села бассейна Оки, имеющие свыше 5.000 жителей (население губ. городов показано по переписи 28 января 1897 г.):

Орловская губерния: Орел—68.575 жит.; Болхов—27.774; Мценск—16.294 жит.

Калужская губерния: Калуга—49.727 жит.; Жиздра—11.792; Боровск—10.419; Медынь—8.140; Козельск—6.894; Сухиничи—6.563; Мещовск—5.059 жит.

Тульская губерния: Тула—111.048 жит.; Белев—9.920; Богородицк—8.086; Ефремов—11.242; Одоев—5.638 жит.

Московская губерния: Москва (1897 г.)—988.610 жит.; Сергиевский пос.—31.413; Коломна—27.439; Серпухов—23.280; Подольск—10.919; Дмитриев—9.531; Клин—5.465; Верея—6.191 жит.

Рязанская губерния: Рязань—33.110 жит.: Касимов—15.914; Скопин—11.025; Егорьевск—7.088; Зарайск—6.169 жит.

Тамбовская губерния: Тамбов—48.134 жит.: Моршанск—22.050; Шацк—7.793; Елатьма—8.471: Кадом—7.388; Темников—6.995; Спасск—7.264 жит.

Пензенская губерния: Мокшан—13.076 жит.; Керенск—12.737; Нижний-Ломов—8.279; Краснослободск—8.418; Верхний-Ломов—7.181; Троицк—6.510; Наровчат—5.157 жит.

Владимирская губерния: Владимир на Клязьме—28.286 жит.; Муром—14.293; Шуя—20.400; Иваново-Вознесенск (97 г.)—35.930; Переяславль Залесский—8.943; Суздаль—8.845; Александров—6.509; Меленки 6.346 жит.

Нижегородская губерния: Нижний-Новгород—98.503 жит.; Арзамас—9.918; Павлово—7.414 жит