XIV. Средняя Волга и Кама.

Губернии Казанская, Вятская, Пермская, Уфимская.

В этой части Волжского бассейна Европа и Азия уже переплетаются своими населениями: рядом с славянами великоруссами живут татары в городах и окрестных селениях, тогда как финские племена занимают наибольшее протяжение лесистых пространств. Расы, слившиеся уже в верхнем бассейне Волги в одну нацию, являются здесь еще разрозненными, отличающимися одна от другой или наружностью, языком и образом жизни, или, по крайней мере, преданиями и некоторыми особенными чертами. Эти иноплеменные народцы, или, как их обыкновенно называют, инородцы, не успели, как западные финны, соединиться в сплоченную нацию. рассеянные на обширных равнинах, отделенные друг от друга великоруссами, без всякой национальной связи, без общих надежд и стремлений, они обречены на полное уединение нравственное и политическое. Единственно через посредство славянского элемента эти остатки старых рас, финнов, угров, тюрков, могут вступать во взаимные сношения и идти вперед по пути цивилизации.

Изследования, историков выяснили тот замечательный факт, что русское влияние на эти азиатские населения имело две главные исходные точки, на юге и на севере. С южной стороны, русские торговые люди, спускаясь по Оке, собирались в большом числе в столице Великих Болгарах, которую арабские писатели причисляют даже в десятом столетии к городам восточно-славянского государства. Различные предметы китайского и индийскаго происхождения, открываемые там и сям в древней Биармии, также как монеты пятого, шестого и седьмого века, сассанидские, индо-бактрийские, арабские, византийские, англо-саксонские, находимые вокруг древних торговых городов, свидетельствуют об обширной торговле, которая производилась тогда в этих странах. Постоянные посещения славянских купцов, а также экспедиции русских разбойников, которые пробирались по Волге до Каспийского моря, естественно должны были внести некоторые славянские элементы в этот восточный мир; но это влияние прекратилось в тринадцатом столетии, в эпоху татарских нашествий, которые оттеснили русских к западу. С северной стороны, этнографическое давление русских не останавливалось. Новгородцы, колонизовавшие берега Северной Двины и её верхних притоков, проникли затем этим же путем в бассейн верхней Камы и в долины Урала, куда они ходили на поиски соли, шкур, пушных зверей, «закамскаго» серебра. Даже когда москвитяне овладели реками и волоками, которыми следовали новгородские купцы, они должны были делать большой обход через Великий Устюг и по течению реки Вычегды, чтобы попасть в бассейн верхней Камы; до времен Петра Великого дела Пермской области были поручены «Новгородскому приказу», учрежденному в Москве, и военные походы производились либо через долину Вычегды, либо даже через долину Печоры: нижняя Кама катила свои воды по землям, занятым чувашами и башкирами. Обрусение туземных племен в этих странах началось лишь после взятия Казани, во второй половине шестнадцатого столетия; но еще и в наши дни русский элемент гораздо сильнее представлен в бассейне верхней Камы. Таким образом, финно-татарские народцы окружены кольцом русских, которое окончательно сомкнулось в восемнадцатом столетии, когда славяне овладели также юго-восточными степями и тем положили конец иммиграции из степных пространств, усиливавшей татарский элемент. Впрочем, обмены верований и нравов между русскими и инородцами были очень многочисленны, и многие обычаи восточных славян не могут быть объяснены ни чем иным, как только примером их соседей, магометанских и буддистских.

Мордва, или мордвины, может быть, даже составляют остаток одного из древних исторических народцев России, если позволительно видеть в них аорзов Птоломея, союзников царя Митридата: по крайней мере, одно из их главных племен до сих пор сохранило это название («эрзян»). Под нынешним их наименованием, мордвины упоминаются византийскими писателями, как многочисленный и независимый народ, и они часто одерживали верх над русскими, даже в правильных сражениях. Покоренные отчасти с четырнадцатого века, они после того часто подвергались нападениям со стороны ногайцев и калмыков, как подданные Московского государства, и были окончательно подчинены русскому господству только за триста лет до нашей эпохи. Мордва занимает еще, не сплошными массами, а островами и архипелагами, весь средний бассейн Волги от склонов Уральского хребта до истоков Оки; судя по географическим названиям мест, нужно заключить, что в старину это племя владело всей этой обширной территорией; но в настоящее время в некоторых губерниях мордвины составляют не более двадцатой или даже сотой доли населения; они образуют один из значительных элементов сельского населения только в соседстве Волги, преимущественно в губерниях Симбирской, Пензенской, Самарской и Нижегородской. Кеппен насчитывал всей мордвы только 400.000 душ, но можно безошибочно исчислить общее количество этого финского народца в 800.000 душ, даже в миллион душ, по Майнову, особенно если присчитать тех, весьма многочисленных представителей этого племени, которые по языку, религии, нравам совершенно отатарились. Так, например, мордвины, которых называют тюркским именем «каратай», сделались настоящими татарами, ничем неотличающимися от коренных татар. По Семенову, мордва распределена по губерниям следующим образом:

В Симбирской—110.000 душ; в Пензенской—125.000 душ; в Самарской—140.000 душ; в Нижегородской—110.000 душ; в Саратовской—94.000 душ; в Оренбургской—100.000 душ; в Тамбовской—50.000; в Казанской—15.000 душ.

Между восточными финнами России мордва наидалее выдвинулась к западу, где она перемешана с русским населением; оттого она во многих местах почти совершенно обрусела. Почти все мордвины сделались «православными»; в прежния времена правительство раздавало их в крепостное состояние помещикам, которые обязывались обращать этих инородцев в христианскую веру. Главная масса мордвинов приняла крещение в царствование Елизаветы Петровны, которая велела выдавать каждому новообращенному по рублю деньгами и по три образа и, если верить самим мордвинам, даровала им, сверх того, свободу от податей и воинской повинности. С начала нынешнего столетия большое число мордвинов разучилось говорить на своем родном языке; есть между ними даже такие, которые нисколько на отличаются по одежде, и мужчин легко можно смешать с русскими мужиками; но женщины лучше сохраняют первоначальный тип и костюм. Западная мордва или мокша, мокшаны, отличные земледельцы, все более и более теряется в массе славянской народности, подобно тому, как потерялась меря, жившая в нынешних губерниях Владимирской и Московской; всего лучше сохранило свой тип племя «эрзя», в Пензенской и Симбирской губерниях. В смешанных селениях русские дети говорят по-мордовски с своими финскими товарищами; но, выростая, они привыкают мало-по-малу говорить природным языком, который есть в то же время язык цивилизации. Смертность между мордовскими детьми очень велика; но превышает ли она смертность в русских семьях окружающего их населения?

Мордвины имеют вообще черные или темнорусые волосы, но глаза у них голубые, маленькие, наискось прорезанные. Роста они высокого, телосложения сильного, мускулистого, средний вес тела без малого пять пудов. Растительность на подбородке довольно скудная, и всегда можно узнать с первого взгляда по густоте и длине бороды, до какой степени туземцы уже обрусели от смешения со славянской расой. Что касается одежды, то она чрезвычайно разнообразна, смотря по местностям; но большое число представителей этого племени живет еще, так сказать, в бронзовом веке, если судить по медным украшениям, которые они носят по обе стороны лица и на груди. Мордовки покрывают себе голову, уши, шею, руки всякого рода украшениями до заячьих хвостов и медвежьих зубов включительно, но все-таки преобладают монеты. Повязки, поясы, нагрудники, украшенные, подобно мордовским уборам, медалями, бронзовыми пуговицами, монетами, встречаются также у крестьян западных уездов Орловской губернии, на границе Черниговской, почти в 600 верстах от Мордовской земли: в этом сходстве костюма усматривают признак общности племенного происхождения.

Крещение не помешало мордве сохранить свою древнюю языческую мифологию, которую она прилаживает, как умеет, к учениям и обрядам христианской веры. Главный мордовский бог, Пас, или «бог богов», который в то же время означает солнце, имеет сына, называемого Иничи (культ последнего смешивается мордвинами с поклонением Иисусу Христу), и мать Озаку (в ней они видят Пресвятую Деву Марию); затем следуют другие, второстепенные божества, «мать-земля», Николай-угодник и все специальные святые, управляющие полевыми работами, пекущиеся об урожаях и о домашних животных. «Мордвины лучше нас умеют молиться», говорят русские, «их боги лучше внимают их молитвам». На самом деле это происходит оттого, что мордовские крестьяне обработывают поля и ухаживают за скотом с большими заботливостью и старанием, чем их славянские соседи. Когда Никола-угодник исполнил свою обязанность, ниспослав хороший урожай, мордвины награждают его, помазав ему рот коровьим маслом или сметаной; если же они недовольны угодником, то запирают его в гумно или повертывают лицом к стене. От язычества же остались у них некоторые годовые праздники, называемые «молянами».

Может быть, во всем свете нет народа, который бы символизировал более драматическим образом свою веру в продолжение жизни за гробом и в то же время свой страх злых дел со стороны усопшего. У племени мокша существует поверье, что покойник, тело которого они кладут на землю, в том месте, где будет вырыта его могила, посещает свой дом в продолжение сорока дней; он приходит всегда в один и тот же час и моется под окном из посуды, которую нарочно ставят для него с чистой водой. В сороковой день семья покойного отправляется на могилу и зовет его: «Останься еще с нами! Приходи есть пищу, которую мы тебе приготовили. Потом ты можешь упокоиться». И мертвец действительно приходит; по крайней мере, является тот из его друзей, который всего более походит на него и который оделся в его платье, принимает выражение его лица, старается подражать его голосу. Он входит в дом. «Не ешь нас!» вопят домочадцы; «возьми, что мы тебе дадим». Он принимает хлеб-соль и пьет, вместе с присутствующими, кровь барана, недавно зарезанного. Только вечером покойник возвращается на кладбище, в сопровождении своих родных, которые несут зажженные восковые свечи; он опять наполняет рот бараньей кровью, произносит таинственные слова благословения на домашних животных и ложится на могилу. Его покрывают белым саваном, который тотчас же снимается: мистерия совершилась, душа умершего схвачена в кусок теста, и с этой минуты покойник может войти в «пчельник матери-земли», один из трех «пчельников», на которые разделена вселенная. Идеал мордвы—мир пчел, где все делается в определенном порядке.

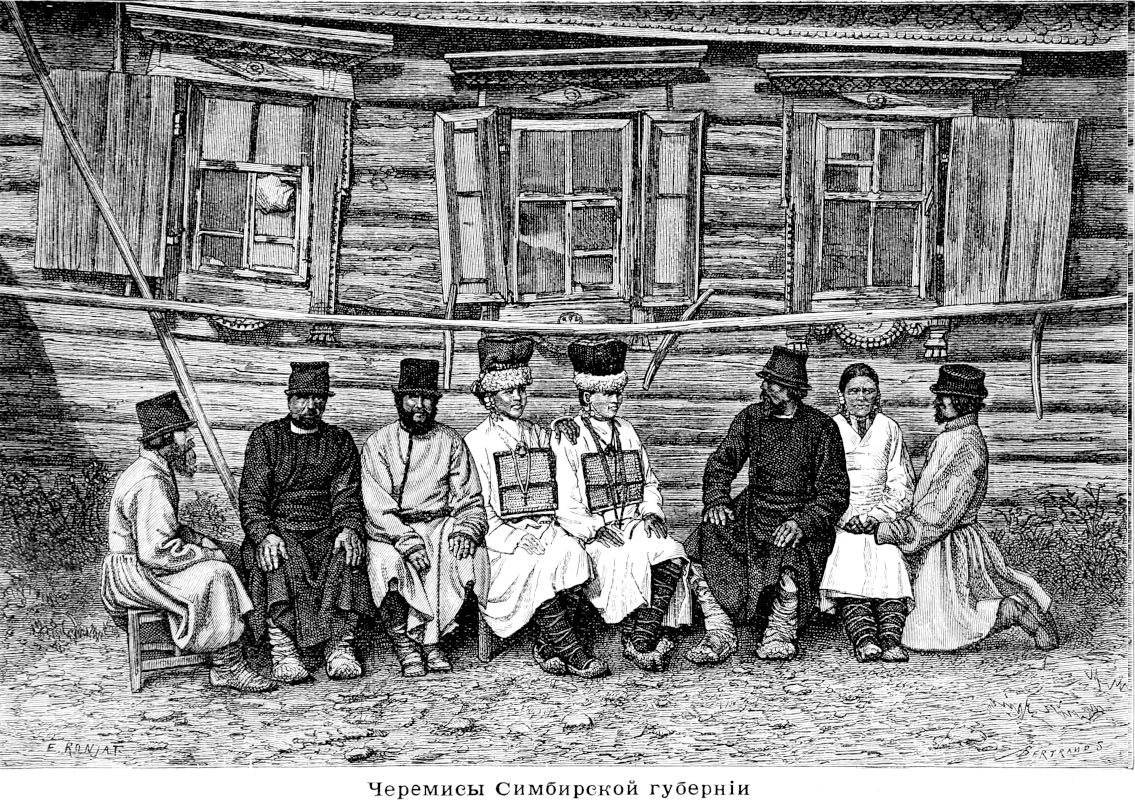

Черемисы, число которых определяют различно, от 200.000 до 260.000 душ, известны только под этим оскорбительным наименованием, татарского происхождения, означающим «злые» или «негодяи», может быть, также «воины». Сами себя они называют «мори» или «мари», то-есть «люди»: может быть, таково же значение имени древнего суздальского народа «меря». В отдаленные времена черемисы занимали большую часть территории, простирающейся по обе стороны Волги и Камы, между низовьем Суры и устьем Вятки, и, вероятно, составляли часть большой болгарской нации. Но уже в тринадцатом столетии новгородцы основали в их стране укрепленную факторию, и это начало колонизации послужило исходной точкой постоянных войн между аборигенами и завоевателями различной расы, с одной стороны—славянами, с другой—татарами. Черемисы не всегда бывали побежденными в этой вековой борьбе; даже в половине семнадцатого столетия они успели прервать всякое сообщение между Нижним Новгородом и Казанью. В настоящее время эти инородцы, разделенные славянскими поселенцами на острова различного населения, после того, как они были окончательно покорены в конце семнадцатого века, не имеют более этнографической связи, исключая тех из них, которые живут на левом берегу Волги, ниже Ветлуги, до окрестностей Казани. «Луговые» черемисы (обитающие на луговой стороне Поволжья) легче могли сохранить свои древние нравы и обычаи, чем их единоплеменники противоположного берега, «горные» черемисы, названные так потому, что земля их ограничена нагорным берегом Волги. Эти последние, окруженные со всех сторон русскими, почти везде утратили свою национальную индивидуальность и все более и более сливаются с расой их новых властителей: они вообще благообразны, сложены стройно и крепко, честны, трудолюбивы. Женщины больше мужчин противятся перемене; но когда переворот, наконец, совершается, то он обыкновенно бывает внезапен; от традиционного костюма они вдруг переходят к одежде русских женщин.

У луговых черемис финский тип отличается еще довольно явственно от типа русских: они темнее кожей, смуглее лицом; нос у них вздернутый или приплюснутый, скулы сильно выдающиеся, глаза узкие и косолежащие, борода редкая. Вообще, черемиски, уже и без того очень некрасивые на взгляд их русских соседей, еще обезображены, как и суоми, жители Финляндии, болезнью глаз, подслеповатостью, причиняемой дымом печей (печи у черемисов без труб, так что дым выходит через двери и окна, покрывая стены избы толстым слоем сажи). Черемисы плохие земледельцы: находясь в переходном состоянии—между кочевым и оседлым образом жизни, они предпочитают добывать себе пропитание охотой, рыбной ловлей, скотоводством; впрочем, их оригинальная цивилизация совершенно утрачена: теперь они если научаются чему-нибудь, то не иначе, как через посредство русских. Встарину знаки, делаемые на палках, нечто в роде грубых рун, служили им письменами; они уверяют, кроме того, что будто бы у них существовали некогда писаные книги, «которые были сожраны большой коровой» (?). Но они сохранили некоторые из своих искусств, по части тканья, окраски и орнаментации тканей, и все еще носят свой костюм, замечательный в особенности обилием медных и серебряных блях и кожаных бахромок; женщины надевают на голову высокую остроконечную кичку, вышитую крупным бисером с кистями и оканчивающуюся сзади шлыком с украшениями из кожи и металла; кроме того, они носят нагрудник, простой или двойной, увешанный монетами, побрякушками, медными бляхами, которые составляют в одно и то же время украшения и амулеты; «нумизмат,—замечает А. Рамбо по поводу этого наряда,—сделал бы, может быть, немаловажные открытия в этих ходячих мюнцкабинетах».

Брак у черемис—действительное похищение жены, а не одно только подобие увоза, как у других их родичей; жених по-настоящему ворует невесту, и родители почти всегда не знают о том, что замышляется; часто даже сама девушка не бывает предуведомлена молодым человеком о предположенном похищении. Поэтому, свадьба справляется сначала только в семье мужа; уговор на счет приданого и общие для обоих семейств празднества делаются лишь через несколько недель после бегства. Впрочем, редко случается, чтобы стороны не поладили; Кузнецов говорит, что в Вятской губернии ему известен только один случай, когда отец-черемис, возмущенный похищением его дочери, протестовал судебным порядком против этого насилия. У черемис-язычников развод устраивается очень легко, после очень простой церемонии. Несогласных супругов приводят пред лицо старейшин общины и связывают их спиной к спине, при помощи крепкой веревки; один из стариков берет нож, рассекает брачные узы, и освобожденные супруги убегают в разные стороны.

Черемисы, убежденные, что умерший переходит в лучшую жизнь, никогда не оплакивают своих близких, похищенных смертью. Зарывая покойника в могилу, они всовывают ему в одну руку палку, чтобы ему было чем на том свете отгонять змей, а в другую—несколько монет, чтобы он мог заплатить за «мать сыру землю»; кроме того, они кладут с покойником тютюн и оставляют в гробу маленькое отверстие, для того, чтобы усопший мог по временам бросить взгляд на покинутый им мир. В сороковой день после похорон делают визит покойнику, и все пляшут вокруг могилы. Впрочем, нужно сказать, что в тех местностях и русские, почти такие же язычники, как черемисы, сохранили некоторые древние погребальные обряды; так, например, они пекут в честь своих покойников маленькие пирожки в форме лесенок, служащие символическим образом ступеней, по которым душа должна восходить, чтобы подняться на небо. В прежнее время бросали в могилу настоящие лестницы и когти животных, чтобы таким образом облегчить усопшему трудную работу восхождения на небо. До сего дня у некоторых раскольничьих сект существует обычай оставлять отверстия в могилах, чтобы можно было класть туда приношения умершему, состоящие из разных яств; углубления в форме чаш, выдолбленные в могильных камнях Скандинавии и Индии, имели, вероятно, подобное же назначение.

Религия черемис очень любопытна, так как первоначальная основа их верований подверглась троякому влиянию: русского христианства, татарского магометанства и монгольского шаманства; для них, по выражению Лаптева, «семьдесят-семь религий семидесяти-семи народов» Российской Империи одинаково хороши. Они называют себя «православными», хотя православие их ограничивается тем, что они справляют русские праздники приличными попойками, почитают Николая-угодника и других святых под именем Юмы или «бога», даже делают приношения Казанской Божией Матери; но если бы властителями страны были татары, то черемисы с таким же правом могли бы именовать себя мусульманами, так как Магомет у них тоже считается пророком. И действительно, бывали случаи, что черемисы целыми селениями переходили в магометанство, не пугаясь строгой кары закона, который грозит каторжными работами за отпадение от православной веры. Однако, древние языческие божества все еще сохраняются: великий Юма, бог неба, и боги ветров, рек, льда, скота и даже деревьев. В Костромской губернии, близ деревни Адошнур, существовала священная береза, на поклонение которой черемисы ходили толпой еще в 1843 году. Когда ветер обламывал ветку с верхушки этого дерева и переносил ее на соседнее поле, то владелец последнего обязан был уродившийся на ниве хлеб оставлять на съедение птицам небесным. Черемисы, особенно некрещеные, живущие в Пермской губернии, покланяются также огню и просят его перенести их молитвы Всевышнему: таким образом, мы находим у них религиозные обряды первых арийцев. Главное место в их молитвах занимает божество, которого они всего более боятся,—Кереметь, самый злой дух, виновник всех бед, какие с ними случаются: ему-то предназначаются отборные домашния животные при жертвоприношениях, ибо чтобы отвратить гнев этого грозного божества, чтобы умилостивить его, надо, по их понятиям, давать ему в изобилии все нужное для утоления его голода и жажды, а также доставлять ему коней для его путешествий. Во время торжественных жертвоприношений, карты, или наследственные жрецы, иногда закалывают по 80 лошадей, 50 коров, 100 других голов крупного рогатого скота, 150 баранов, 300 уток. Белых коней приносят в жертву также на могилах людей богатых или пользовавшихся уважением за их добродетели. Для жертвоприношений выбирают какую-нибудь липовую или березовую рощу, удаленную от славянских поселений: в этом священном месте ни один верующий не может явиться в русской одежде и не должно быть произнесено ни одно слово из языка господствующего народа. Женщины не допускаются в священную ограду, но они стараются подсмотреть издали, сквозь чащу деревьев, обряды жертвоприношения, совершаемого среди волнующейся толпы. Один из самых любопытных праздников у черемис—это так называемый Сорок-иол, или праздник «овечьей ноги», соответствующий святкам и представляющий празднество и религиозное, и общественное. Восседая за столом, уставленным яствами и питиями, карт олицетворяет собою в одно и то же время народ, верующих и божество, выслушивающее его просьбы. Он молит о даровании здоровья, об изобилии пива, хлеба, пчел, скота, денег, а также благополучного сбыта продуктов,—такого, чтобы «удалось продать их в три-дорога»; затем, в качестве бога, он удовлетворяет все эти молитвы: «даю! даю!» восклицает жрец. После того собравшиеся на празднество осмеивают русских оффициальных лиц, чиновников, попов, судей, офицеров.

Самые ближние соседи черемисского народа—чуваши. Это племя, название которого означает, как говорят, «жителей вод», довольно многочисленно в Казанской губернии, где оно составляет почти четверть населения; кроме того, оно рассеяно небольшими группами в соседних губерниях, Симбирской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пермской. Общее число этих инородцев определяют различно—от полумиллиона до семисот тысяч. Это, может быть, тот самый народ, который упоминается у арабских географов под именем «буртасов», оттесненных на север татарско-монгольским нашествием тринадцатого века; впрочем, различные ученые признают их за мордву. По внешнему их виду (все чуваши среднего роста, со смуглыми лицами, немного выдающимися скулами, темными волосами, черными глазами, глядящими из узко прорезанных ресниц и из-под узенького лба), а также по небольшой части их словаря, исчисляемой в тысячу слов, и по некоторым их обычаям, они должны быть причислены к финскому племени, но по языку большое число из них сделались татарами, и эти последние называют их в своих песнях «братьями»; тем не менее они еще имеют свой собственный язык, и с 1839 г. правительство, следуя в отношении восточных инородческих населений иной политике, чем в отношении западных подданных, дозволило преподавание чувашского языка в местных школах; даже ранее этой эпохи для них была напечатана, на их языке, целая духовная литература. Племя это подвергалось смешению с различными народами, последовательно покорявшими край, и, вероятно, приняло в себя остатки болгар, побежденных татарами в тринадцатом столетии. Чуваши—смышленые, трудолюбивые, отличные земледельцы и гораздо лучше обрабатывают свои поля, чем все их соседи, черемисы, татары, мордва и русские. Большинство чувашей одевается по-русски, и, за исключением нескольких сот душ, все они обращены в христианство уже слишком полтораста лет тому назад; но, подобно черемисам, они сохранили еще многие магометанские и языческие обряды и поверья; например, они не едят свиного мяса и еще недавно приносили своему древнему богу Тору жертвы, состоящие, впрочем, не из живых лошадей, как у черемис, а из грубо сделанных глиняных изображений этого животного: так измельчало древнее язычество. Чуваши, ростом ниже татар и по большей части жалкия на вид, голодные существа, так сказать, убегают перед русским; они живут среди лесов, в самых глухих, удаленных деревушках. Песни их проникнуты тихой грустью, как песни народа умирающего. Еще недавно чувашин, желая отомстить соседу за какую-нибудь кровную обиду, не задумывался повеситься у него на воротах, чтобы своей смертью накликать на него то, что они называют «сухой бедой», то-есть посещение следователей,—заставить соперника тягаться с судом и посидеть в тюрьме. Говорят также, будто чуваши не упускают случая надуть русского—не из алчности, а просто, чтобы насолить своим исконным врагам.

Из всех не-славянских рас, населяющих оба берега средней Волги, татарам удалось лучше прочих сохранить свое существование. Они не боятся жить в городах рядом с русскими, и во многих селениях составляют с русскими крестьянами одну мирную общину, имеющую одного и того же старосту и обсуждающую дела на одном и том же сходе, хотя обе народности разделены непереходимой преградой религиозных верований и обычаев. Если бы культ Магомета занимал в русском государстве такое же привилегированное положение, как религия Христа, финские населения страны, вероятно, обратились бы по большей части в магометанство, как это и сделали многие чуваши. Случалось, что татарские деревни, которые оффициально считались христианскими со времени насильственных обращений, применявшихся в восемнадцатом столетии, отпадали от церкви или отказывались принимать русских священников: благодаря своему религиозному образованию, которое, пожалуй, не уступает образованию православных миссионеров, они с упорством противятся христианской пропаганде. Впрочем, татары не стараются создавать прозелитов: они держатся только в оборонительном положении, и дети их все без исключения посещают школы, где им преподают предписания Корана. До недавнего времени эти школы (медрессе), помещающиеся обыкновенно рядом с мечетью, имели почти исключительно религиозный характер; дети, хотя говорящие дома нечистым турецким наречием, употребляемым татарами, учились в школе читать и декламировать на арабском языке, более или менее классическом, на котором составлены их молитвы и учебники: только в 1772 году Радлов ввел в казанских школах руководства и элементарные книги, написанные им на местном татарском наречии.

Казанские татары, пришедшие в начале тринадцатого столетия с монгольскими ханами, но очень мало смешанные с племенами их вождей, судя по чистоте их типа, происходят от кипчаков Золотой Орды. Со времени их прибытия в край они несомненно увеличились в числе: в 1870 году их было более миллиона, в настоящее же время их насчитывают по меньшей мере до миллиона двух сот тысяч душ, и из этого числа около половины приходится на Казанскую губернию. В 1870 году общее число казанских татар (1.050.000 душ) по губерниям было распределено следующим образом:

В Казанской—450.000 душ; в Уфимской—101.000; в Самарской—100.000; в Вятской—94.000; в Саратовской—55.000; в Пензенской—55.000; в Нижегородской—34.000; в Пермской—24.000; в Оренбургской—20.000; в Тамбовской—19.000; в других губерниях—10.000 душ.

Казанские татары приняли в себя некоторое число древних болгар и доныне часто называют сами себя «булгарлыками». Отличаясь от татар астраханских, крымских и литовских, которые принадлежат к другим отраслям тюркской расы, они вообще среднего роста, широкоплечи, крепкого телосложения; лицо у них красивой овальной формы, нос прямой, тонкий, красиво выгнутый, глаза черные, живые, острые, скулы немного выдающиеся, борода черная, редкая, шея толстая и короткая; голову они всегда бреют, отчего их прямые уши кажутся более длинными, чем на самом деле. Женщины имеют обыкновение белиться и румяниться, но они все более и более принимают русские моды. Татарки бедных семейств свободно выходят на улицу, с полуоткрытым лицом, а жены богатых татар ездят иногда в русский театр, в Нижний на ярмарку и в столицы, присутствуют на публичных увеселениях. Многоженство все еще существует, брак не перестал быть покупкой жены, и в брачных договорах, в составлении которых жених и невеста не участвуют, постоянно упоминается цифра калыма, уплачиваемого за молодую девушку. Однако, число татар-многоженцев понемногу уменьшается: если религии остаются разные, то, по крайней мере, нравы постепенно сближаются. По роду занятий, татары все более и более уподобляются русским, хотя они отличаются от последних тем, что лучше обращаются со своими женами; последние не занимаются тяжелыми полевыми работами. Многие татары имеют в Казани значительныя фабрики (казанские мыльные заводы известны целой России; татарские мануфактуры кумачей и бумажных тканей производят большие обороты); другие делаются ремесленниками, половыми в гостиницах и ресторанах; еще гораздо большее число занимается торговлей, в особенности разносной, и извозным промыслом (перевозкой товаров). Некоторые отрасли отпускной торговли, например, торговля хлебом, солью, кожами (выделка кож—тоже любимый татарский промысел), соленой рыбой были почти монополизированы ими; в качестве толмачей, они служат естественными посредниками между русскими промышленниками и магометанскими покупателями, приезжающими в Казань и Нижний-Новгород из Бухары, Хивы, Персии.

В бассейне Камы население не менее разнообразно, чем на берегах средней Волги. В одной только Вятской губернии, которую местами ограничивает на западе река Вятка, приток Камы, насчитывают с десяток различных народностей, не считая евреев-торговцев, цыган и колонистов польских и немецких. Правда, великорусский элемент много превышает численностью все другие; но этим превосходством он, без сомнения, обязан отчасти обрусению туземцев, которые становятся «русскими» вследствие постепенной культуры.

Зыряне или «отверженные» (?), преобладающий этнографический элемент в верхних бассейнах Печоры и Вычегды, также представляют многочисленные группы на берегах верхней Камы и её притоков; но главную основу туземного населения этих стран составляют их единоплеменники, пермяки. Зыряне и пермяки, говорящие почти одним и тем же языком и совершенно сходные по наружному виду, суть потомки древних биармийцев, которые вели торговлю с норманнами через Белое море. Они тоже называют себя «Коми-Морт», то-есть «камским народом», и образуют, вместе с вотяками, особую группу между финскими племенами. Их название «пермяки» означает, как говорят, «горцы» и происходит от слова «парма», применяемого, на всей северной покатости, к лесистым горам и плоскогорьям. Определения их численности представляют большое разногласие, зависящее главным образом оттого, что племя это почти совершенно обрусело, так что очень трудно провести точную разграничительную линию между пермяком и русским: впрочем, можно составить себе понятие о неведении, в котором еще пребывает сама администрация относительно тех и других, по тому курьезному факту, что Соликамское земство недавно открыло в крае целую местность, жители которой оставались до сих пор совершенно неизвестными правительству и никогда не были ничьими подданными. По исчислению Риттиха, финских инородцев, принадлежащих к биармийской или пермской расе, судя по крайней мере по их обыденному языку, было немногим более 66.000 в 1875 году, на обоих склонах Уральского хребта; число их, вероятно, увеличилось несколькими тысячами с половины текущего столетия. Словарь их очень беден, и для близких между собою понятий они принуждены употреблять одно и то же выражение. По этой причине они заимствовали много слов из русского языка, но переделав их на свой лад, так как в их азбуке недостает многих букв, нужных для передачи русских звуков. Впрочем, все пермяки говорят по-русски, хотя и плохо; по языку, так же, как по нравам, обычаям, образу жизни, приемам земледелия, они все более и более приближаются к великорусским поселенцам. Что касается их религии, то оффициально она та же самая, как и у их соседей, русских, уже с конца четырнадцатого столетия (просветителем их был св. Стефан, епископ пермский, умерший в 1396 г.); они даже соблюдают строго посты и читают молитву Господню. Пермяки совершенно оставили свой древний культ «Золотой бабы», божества, вероятно, подобного тому, которому, по рассказу барона Герберштейна, покланялись некогда вогулы на берегах Оби; но они разделяют все суеверия русских на счет духов и привидений; пуще всего боятся они злых проделок домовых и чертей, порчи, дурного глаза, колдовства, священных фраз, приносимых ветром, проклятых комков земли, бросаемых на их дороге. Культ печки, столь же естественный в холодных областях Севера, как культ солнца в южных странах, сохранился до сего дня у пермяков: приятная теплота, испускаемая печью и поддерживающая жизнь обитателей избы впродолжении длинной, суровой зимы, осталась для них, как она была встарину для всего населения страны, одним из главных божеств. Пермяк, которому выпал жребий идти в солдаты и который отправляется на службу в армию, на прощаньи, обняв всех родных, отвешивает низкий поклон домашнему очагу. В дни поминок пермяки приносят на могилки горячия яства, потому что покойники, говорят они, любят вкушать парные блюда; кроме того, им льют пиво через трещины в земле и потчуют их, как потчивали при жизни. Говорят, что недавно такой же обычай существовал и у тамошних русских. До освобождения крестьян, почти все пермяки были крепостные Строгоновых и других богатых уральских помещиков купеческого происхождения; только небольшое число их принадлежало короне. Может быть, этой продолжительной крепостной зависимости и следует приписать крайнюю беспорядочность их нравов.

Гораздо более многочисленны, чем пермяки, их родичи вотяки, или воть, живущие главным образом в бассейне реки Вятки, которая, вероятно, им обязана и своим именем; Флоринский насчитывал их более 250.000 душ в 1874 году. Число их, повидимому, не уменьшилось с той эпохи, когда в край прибыли первые русские поселенцы; но, по их преданиям, они когда-то давно были оттеснены к северу. Искусные и неутомимые земледельцы, вотяки распахивают плодородные и хорошо защищенные лощины по берегам рек, занимаются разведением скота, содержат многочисленные ульи пчел (вотяцкия борти дают отличный мед, известный в целой России); вотяки главным образом и доставили Вятскому краю прозвище «крестьянской губернии». Вотяки в меньшей степени обрусели, чем пермяки, несмотря на то, что первые живут ближе к большим приволжским городам: это зависело, может быть, от более крепкой этнографической связи их племени, а также и от соседства татар; многоженство у них не запрещается. Христиане по имени, как черемисы, с которыми перемешаны многие из их групп, они сохранили, подобно своим родичам, различные обряды шаманства и стараются подобным же образом умилостивить злого духа Кереметь. Переходя через ручей, они всегда бросают в воду пучек травы, приговаривая: «не держи меня!» Это—скромная жертва, приносимая злому богу. Финляндский ученый Альквист издал, в 1856 году, грамматику вотяцкого языка, очень близкого к зырянскому наречию.

Между другими инородческими племенами бассейна Камы есть много таких, которые различно классифицируются этнографами, причисляющими их то к финнам, то к тюркам, и которые, по всей вероятности, принадлежат к обеим этим расам вместе, вследствие смешений, вызванных в течение веков переселениями целых народов, завоеваниями и обращениями из одной веры в другую. Так, мещеряки кочевали прежде в бассейне Оки, преимущественно в областях, из которых образовались нынешния губернии Рязанская, Тамбовская, Нижегородская. До настоящего времени часть финской мордвы сохранила название мещеряков. Когда этот народец был побежден и рассеян москвитянами, часть его перешла Волгу и удалилась на восток, на берега Камы и Белой и в долины Уральских гор. Те же, которые остались в Московском государстве, окруженные со всех сторон русскими, ославянились мало-по-малу, утратив свою религию, язык и нравы. В наши дни мещеряки Пензенской губернии, известные под этим именем только у татар, тогда как русские называют их чувашами, а чуваши—татарами, в действительности сделались совсем русскими, от которых они отличаются только преданием об иноплеменном происхождении да трудностью в произношении звука ч, заменяемого у них звуком ц; впрочем, некоторые находят в их облике черты, свойственные типу других финских племен, еще необрусевших. Мещеряки, поселившиеся на башкирских землях, теперь и сами превратились в настоящих башкир по языку, по религии и даже по физическому типу: вместе с башкирами они, по крайней мере часть их, бунтовали против русских, вместе с башкирами были побеждены, сделались подданными, как другие инородцы, и обязаны отбывать воинскую повинность. Подобно вотякам, они отличные, рачительные земледельцы, и семьи их постоянно возрастают. По Риттиху, общее число этих отатарившихся мещеряков простиралось, в 1875 году, до 138.000 душ. Что касается вогулов, некогда многочисленного и сильного племени, упорнее других противившагося русской власти и введению христианской веры, то почти все они были оттеснены на азиатскую сторону Уральского хребта, где живут дикарями и занимаются звероловством.

На европейском скате Урала, в губерниях Вятской, Пермской и Оренбургской, живут особыми деревнями тептяри (в количестве около 128.000 душ), тоже потомки беглецов разного рода и племени—татар, черемис, чувашей, вотяков,—которые прежде обитали на средней Волге, а после взятия Казанского царства должны были искать убежища на востоке между башкирами: в начале они платили последним поземельное, но когда башкиры взбунтовались, то, в награду за помощь, оказанную ими русским против своих хозяев, занятые тептярями земли были отданы им в полную собственность. Самое название их, как говорят, означает «поселенцы», или «новопришельцы». Тептяри, все смешанной крови (оттого и теперь каждое тептярское колено говорит своим наречием),—тоже мусульмане; они должны быть причислены к народам отатарившейся расы, между которыми главное место занимают башкиры.

Эти последние, которым приписывают угорское происхождение, одинаковое с мадьярами, и которые смешивались также с финскими племенами, принадлежат тем не менее к тюркской расе по языку, религии и нравам: они говорят наречием довольно близким к диалекту казанских татар и считают себя потомками ногайцев; на ногайцев они действительно походят некоторыми физическими чертами. Однако, киргизы называют их остяками и смотрят на них, как на соплеменников этих сибирских инородцев, смешанных с татарями. У горных башкир, вероятно, сохранивших первоначальный тип в наибольшей чистоте, голова маленькая, но относительно очень широкая; между ними встречаются рослые и сильные индивидуумы с правильными чертами лица, представляющие замечательное сходство с трансильванскими секлерами. В венгерскую войну 1849 года уральские казаки, увидев в первый раз мадьяр, тотчас же прозвали их башкирами и не переставали называть их этим именем впродолжении всей кампании. У большинства башкир лицо плоское, кругловатое, нос немного вздернутый, глаза маленькие, серые или карие, уши большие, борода редкая, физиономия добрая и приятная. В самом деле, они очень добродушны, доброжелательны, приветливы и принимают иноземцев с самым радушным гостеприимством, которое часто употребляли во зло. Медленные в работе, они далеко превосходят русских аккуратностью и исправностью. Подобно татарам, они должны покупать своих жен, но платеж калыма может быть рассрочен на несколько лет, и часто бывает так, что муж уводит свою живую собственность по уплате лишь половины вена. В течение первого года молодая жена не имеет права разговаривать со свекром и свекровью: таким образом, мы встречаем недалеко от полярного круга обычаи, о которых можно подумать, что они заимствованы у какого-нибудь чернокожего племени полуденной Африки.

Башкиры находятся теперь в периоде перехода от пастушеского состояния к земледельческому образу жизни. Большая часть рудников и горных заводов в губерниях Пермской и Оренбургской находятся на землях, принадлежавших прежде башкирам и уступленных ими за бесценок: так, например, вся территория Киштымского горнозаводского округа, пространством около 150.000 десятин, была продана, в 1756 году, за 150 рублей! Тщетно башкиры восставали восемь раз в течение семнадцатого века, четыре раза в течение прошлого столетия; тщетно разоряли и выжигали они русские селения, выкапывали даже русских покойников из могил, чтобы не оставалось ни одного московского человека, ни живого, ни мертвого, в их земле. После каждого возмущения, русские опять приходили в большем против прежнего числе, основывая города и деревни, разработывая рудники, завладевая землями. В настоящее время башкиры имеют в своем владении не более трети прежних земель, а в некоторых уездах правительство даже принуждено было дать им новые земельные участки, с воспрещением отчуждать их каким бы то пи было способом. Постепенное уменьшение пастбищ заставило башкир прибегать к земледельческому промыслу, сначала в качестве землевладельцев, отдающих свои земли, за известную ежегодную или единовременную плату, в аренду русским хлебопашцам, так называемым припущенникам, а затем они сами начали прилагать к жалкой сохе или неуклюжему сабану свои руки, привыкшие до того только к пастушьему посоху. Но во многих степных местностях старые привычки еще сохранились, и даже башкиры-земледельцы продолжают отчасти вести пастушеский и кочевой образ жизни; они развели породу борзых собак, отлично выдрессированных для погони за лесным зверем, и, подобно исландцам, пользуются на охоте содействием сокола. Башкиры владеют большими стадами баранов, рогатого скота и в особенности табунами лошадей, которые служат им в одно и то же время верховыми конями, упряжными и ломовыми животными; стада дают им мясо, молоко (из кобыльего молока приготовляется кумыс) и кожи, из которых они делают себе одежду, кибитки, покрывала, ремни, мешки (турсуки). В прежнее время не редкость было встретить башкир, считающих свое состояние сотнями, даже тысячами лошадей: зажиточный человек имел по меньшей мере до тридцати верховых коней; но теперь народ сильно обеднел, и бывали случаи, как, например, в тяжелую зиму 1865-66 годов, что смертность поднималась до 26, даже до 44 процентов населения; тогда видели матерей, продающих своих детей. Башкиры—необыкновенно ловкие наездники; любимое из их воинских упражнений—конские скачки, представляющие такое зрелище, каким редко где можно любоваться. Пчеловодство также одно из любимых занятий этих инородцев, и некоторые этнографы старались перевести самое название их—Баш-Курт—словом «пчеловоды»; другие, напротив, полагают, что это название означает буквально «волчьи головы». До 1865 года башкиры и мещеряки обязаны были нести военную службу на тех же самых правах, как казаки, и каждая семья обязана была поставлять по одному человеку: на оффициальном военном языке они носили название Оренбургского казачьего войска. Башкиры были в числе тех казаков, которые поили своих коней в Сене, в 1814 и 1815 годах. Численность башкирского народа, который живет почти исключительно на западных скатах и на южной стороне Уральских гор, определена Риттихом приблизительно в 750.000 душ, в 1875 году. Если же считать вместе с ними тептярей и мещеряков, то общая цифра этих инородцев превышает миллион.

По религии, инородческие племена бассейнов Камы и средней Волги распределены следующим образом:

| Крещеных | Некрещеных. | |

| Вотяков | 213.678 душ. | 37.555 душ. |

| Пермяков | 68.763 | - |

| Мордвы | 687.988 | 1.563 |

| Чувашей | 542.145 | 14.928 |

| Черемис | 201.585 | 67.048 |

| Татар казанских, мещеряков, тептярей | 122 538 | 970.649 |

| Башкир | 827 | 999.818 |

За Нижним Новгородом главный приток Волги с правой стороны—Сура, которая в своем извилистом течении пересекает с юга на север землю мордвы и чувашей. Самый большой город в бассейне этой реки, Пенза, ныне административный центр губернии, был основан в начале семнадцатого столетия, в видах утверждения русского господства среди финских населений; но его выгодное стратегическое положение, при слиянии рек Пензы и судоходной Суры, оказалось в то же время благоприятным для торговли, и город Пенза стал быстро возрастать. Саранск и Починки (в Лукояновском уезде), города, находящиеся к западу от Суры, на боковых её притоках, были в начале семнадцатого века просто мордовские становища; но Алатырь, уездный город Симбирской губернии, при впадении реки того же имени в Суру, был построен уже в 1552 году, для сдерживания набегов казанских татар.

Область, простирающаяся к северу от Волги, между реками Унжей и Камой, известна под именем «Лесной»; и действительно, наибольшая часть её еще покрыта лесами. Крестьяне многих деревень проводят в этих лесных чащах всю зиму, занимаясь рубкой дерев, а весной дерут с молодых липок луб, из которого выходит лубье для коробок и лыко, употребляемое на выделку рогож, мочала, лаптей—обуви, которую носят почти все великорусские крестьяне; липовое дерево идет главным образом на доски для икон и на стулья, называемые «черемисскими». Один из главных рынков этой промышленности и в то же время одна из важнейших приволжских пристаней—обширное село Лысково, расположенное на правом берегу Волги, почти напротив Макарьевского монастыря и впадения р. Керженца. На берегах Керженца прежде существовали многочисленные раскольничьи скиты, пользовавшиеся у поповцев такой же славой, как скиты Выговской пустыни у сектантов беспоповщины; но в 1853 году население большей части этих монастырей было разогнано или воссоединено с православной церковью на началах единоверия; только некоторые места остались священными для старообрядцев этого края. Самым священным местом в области лесов почитается у них озеро Светлое, или Светлояр, бассейн около 2 верст в окружности, находящийся к западу от села Воскресенского, на р. Ветлуге. По народному поверью, воды этого озера покрывают город «Большой Китеж», который, по воле Всевышнего, исчез во время татарского нашествия, чтобы избавиться от разорения; но обитатели его живут поныне в глубинах. Истинно верующие люди могут видеть дома и колокольни этого города под водами озера, и раскольники убеждены, что черемисы и теперь продолжают там торговать. Сюда стекается много народа на поклонение этой святыне: в ночь с 22 на 23 июля толпа раскольников, молящихся на берегу с зажженными свечами в руках, затем совершающих крестный ход, окружает Светлое озеро кольцом света, который отражается в волнующейся поверхности вод. Впрочем, в этой области, более, чем во всякой другой стране центральной России, сохранились древние обычаи и поверья. Так, во время скотских падежей деревенские бабы вечером выходят голые на улицу и бегают вокруг домов, как античные вакханки; если им в это время встретится кто-нибудь, они преследуют его с дикими криками, называя встреченного «смертью», и бьют его до тех пор, пока он не упадет под их ударами. Эта церемония, напоминающая на Западе английскую легенду о леди Годиве, известна под именем «опахиванья». В северных лесах Поволжья деревенские девушки устраивают каждый год такое же чародейское беганье вокруг засеянных полей, чтобы предохранить их от вредных насекомых и от засухи.

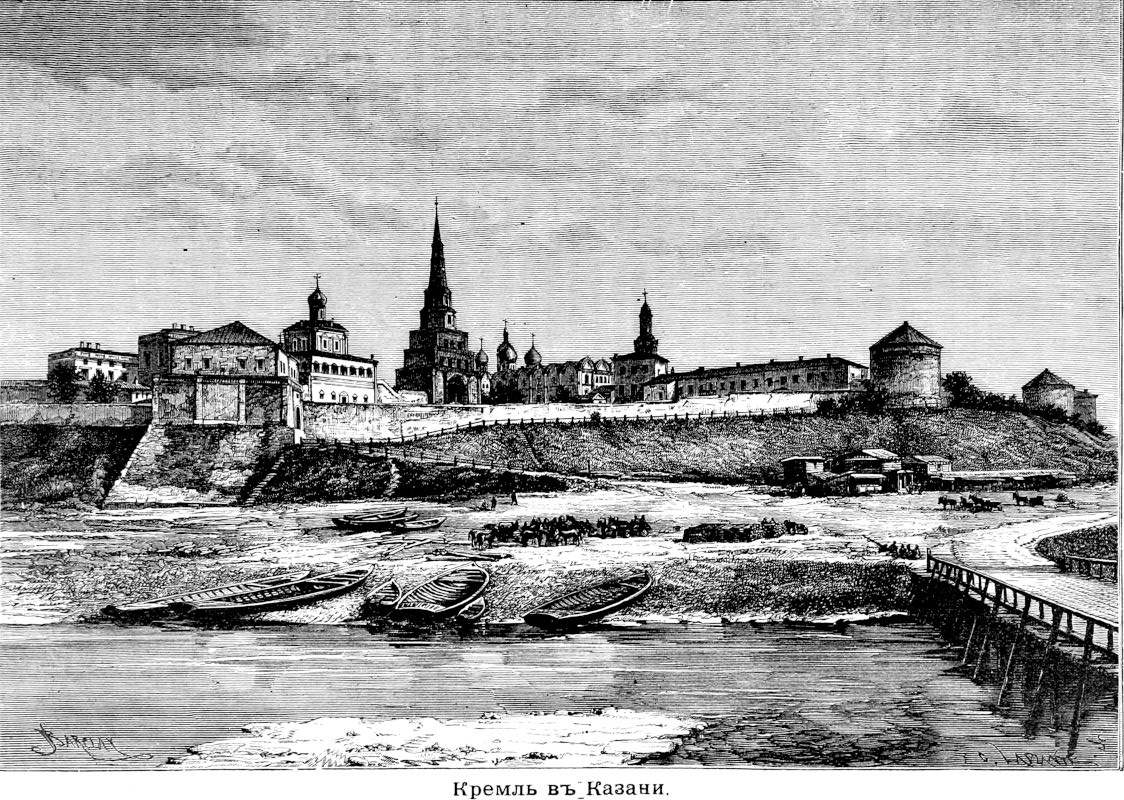

В более теплом климате и в гуще населенной стране местоположение, где стоит Козьмодемьянск (названный так в честь св. угодников Косьмы и Дамиана), на излучине Волги и ниже впадения в нее двух многоводных рек, Суры и Ветлуги, было бы, без сомнения, занято значительным городом; но только в 200 верстах ниже, в северо-восточном углу всей московской территории, ограничиваемой течением Волги, основался главный город страны, Казань, бывшая столица татарского царства. Она наследовала, как важный рынок между Европой и Азией, древнему городу Болгарам, занимавшему еще более выгодное положение, так как он находился ниже слияния двух могучих рек—Волги и Камы. Но в этих областях, еще почти пустынных, два могущественные города не могли бы, как в Бельгии или в Англии, вырости в таком близком расстоянии один от другого; Казань сменила столицу Болгарского царства, и теперь у подножия её кремля сходятся, если не воды, то по крайней мере торговые пути Волги и Камы.

Казань упоминается в первый раз в русских летописях под 1376 годом. Перенесенный в пятнадцатом столетии ближе к Волге,—ибо «Старая Казань» (по-татарски Иски-Казань) существует еще доныне верстах в пятидесяти выше по Казанке,—этот город бывает на берегу великой русской реки только в период половодья: тогда Волга разливается по луговой стороне до основания небольшого холма, на котором расположена Казань; но обыкновенно левый берег Волги удален от города слишком на пять верст. Подтачивая постоянно свой правый берег, река не перестает медленно перемещаться к юго-западу. Город мог сохранить сообщение со своей волжской пристанью только благодаря речке Казанке, которая постепенно удлиннялась, по мере того как отступало течение Волги. Одно из городских предместий, все более и более удаляющееся от Казани, так сказать, идет следом за убегающим берегом. Но самый город не может перемещаться: главная его улица тянется вдоль вершины холмов, по скатам которых расположены ряды домов, группирующихся вокруг кремля, похожего на московский. В татарскую эпоху эта цитадель была обнесена деревянными стенами; на каменной ограде, воздвигнутой при Иване Грозном, после взятия города, уцелели только две башни, остальные же были разрушены в 1774 году во время занятия Казани Пугачевым. Впрочем, почти все постройки принадлежат новейшему времени. Только одно из старинных казанских зданий, может быть, относится к эпохе, предшествовавшей завоеванию города москвитянами: это—башня царицы Сумбеки, построенная из красного кирпича и состоящая из четырех ярусов в виде уступов; но и этот памятник, судя по его архитектуре, сооружен, вероятно, в позднейшую эпоху, то-есть после падения Казанского царства (в 1552 году). Татары-мусульмане, составляющие и теперь еще значительную часть городского населения, чтут, как святыню, эту древнюю башню, в которой будто бы похоронен один их святой, выбрасывающий ныне из своего полураскрытого черепа источник живой воды. Центральные кварталы города населены исключительно русскими, так как татары были изгнаны оттуда в конце шестнадцатого столетия, по царскому указу, повелевавшему в то же время сжечь все их мечети.

Казань—университетский город. Университет его, основанный в 1804 году, имеет богатую библиотеку, астрономическую обсерваторию, анатомический амфитеатр, физический кабинет, химическую лабораторию, естественно-исторические коллекции, между которыми особенно замечательно собрание волжских рыб. Число слушателей в Казанском университете к 1 января 1894 года: студентов—781, посторонних слушателей—35, всего 816; библиотека: около 100.000 томов, 12.000 брошюр, 800 рукописей. С 1802 года в Казани существует татарская типография, из которой выходит большое число книг; кроме того, православное Гурьевское братство, основанное в 1867 году для обращения в христианство инородческих населений восточной России, издает руководства и книги духовного содержания на разных наречиях тюркских, финских, угорских. Казанская духовная академия, учрежденная в 1846 году, получила библиотеку Соловецкого монастыря, содержащую много письменных памятников, единственных по истории русского раскола. Казань есть в то же время очень важный торговый и промышленный центр: занимая выгодное положение в месте пересечения больших трактов сибирского, каспийского и балтийского, она старается отправлять товары по этим трем направлениям без посредства Нижнего-Новгорода. Около половины населения Казани живет промышленностью и торговлей. Кроме неизбежных винокуренных и водочных заводов, здесь существуют большие кожевенные заводы и сафьянные фабрики, приготовляющие лучший кожаный товар, далее—полотняные и кумачные мануфактуры, заводы салотопенные, свечные. мыловаренные, альбуминные. В 1879 г. в Казани было более 100 фабрик; общая ценность их производства простиралась до 7.700.000 рублей. Общий доход Казани по производству и распределению исчисляется Соловьевым в 87 миллионов рублей.

В наши дни существует лишь бедная деревушка на том месте, где некогда стоял большой, цветущий город Болгар, или Великие Болгары, древняя столица Болгарского царства и центр торговли между Европой и Азией. Развалины этого города, разрушенного Тамерланом в 1391 году, раскинуты к югу от деревни на значительном пространстве; валы и рвы городской ограды, остатки крепости, башни мечетей, фундаменты дворцов—все арабского стиля: здания Болгар были воздвигнуты в период с десятого по четырнадцатое столетие, но преимущественно в двенадцатом и тринадцатом веках. Лет сто тому назад, Паллас видел еще более сотни этих зданий; теперь их осталось только десятая часть. В грудах обломков окрестные крестьяне часто находят глиняную посуду, монеты, драгоценности; нищенствующие странники, бродя среди мусора руин, преклоняют колена на могилах своих святых, может быть, даже своих предков. В эпоху своего процветания, город Болгары стоял на самом берегу Волги, которая теперь течет в шести верстах западнее. Очевидно, река отошла от своего левого берега у Болгар, также как и у Казани. Есть предание, что Кама тоже передвинулась к западу, и до сих пор показывают место, называемое Старой Камой, верстах в десяти от нынешнего русла этой реки, из чего нужно заключить, что слияние двух рек переместилось по направлению к верховью. Если это так, то возможно, что Болгары были построены в месте соединения Волги и Камы.

Города бассейна средней Волги, между устьями Оки и Камы, имеющие более 5.000 жителей:

Нижегородская губерния: Починки—7.894 ж.

Пензенская губерния: Пенза (1896 г.)—55.680 ж. Саранск—14.148 ж.

Симбирская губерния: Алатырь—13.466 ж.

Казанская губерния: Казань (1897 г.)—131.508 жит.

В холодных, снежных пространствах бассейна Камы, из-за которых, однако, не раз велась борьба и проливалась кровь человеческая, города и большие села, образовавшиеся из прежних крепостей, торговые пункты и горнозаводские центры раскиданы на расстоянии сотен верст один от другого. Чердынь, первая, по времени основания, из этих колоний, известная у летописцев под именем «Великой Перми», занимает необходимое положение на одном из верхних притоков Камы, в том месте, где оканчивается судоходство по этой реке и начинаются волоки к Печоре, через которые еще не так давно существовал канал, впрочем слишком мелкий для того, чтобы приносить какую-нибудь практическую пользу. Этим каналом можно было пользоваться только во время половодья; но казна продала его шлюзы, а местные жители уничтожили остальное, чтобы присвоить себе монополию перевозки кладей сухим путем. Тем не менее, Чердынь продолжает отправлять хлеб в Архангельск, хлебные магазины которого иногда бывают наполнены доверху, тогда как в бассейне верхней Камы свирепствует голод. Город Соликамск, стоящий на Каме, ниже главных северных притоков этой реки, получил весьма важное значение, благодаря своим солеварням, которые, впрочем, менее производительны, чем соляные источники соседних мест, Дедюхина, Лейвы, Нового-Усолья; камские пароходы могут подниматься до этого пункта. В 1878 году добыча соли в названных местах представляла следующие цифры:

Соляные варницы Соликамска—1.486.000 пуд.; соляные варницы Дедюхина—1.934.000 пуд.; соляные варницы Нового-Усолья—4.164.000 пуд.; соляные варницы Лейвы—2,626.000 пуд.; соляные варницы Березняков—1.521.000 пуд.

Пермь, губернский город, на правом берегу Камы, немного ниже впадения в нее судоходной реки Чусовой, была бедной деревушкой в 1721 году, когда здесь основали медноплавильный завод. Благодаря своему счастливому географическому положению, город быстро вырос: он не только имеет в своем распоряжении прекрасный речной путь, Каму и даже Чусовую, по которой во время весеннего разлива вод, впродолжении семи или десяти дней, могут ходить большие барки, нагруженные рудой, но, сверх того, находится на главном сибирском тракте, напротив удобного перевала через Уральские горы, который во все времена был избираем как место прохода между Европой и Азией. Теперь Пермь исходный пункт Уральской железной дороги, которая, с 1879 года, пересекает часть горнозаводской области Урала, из бассейна Волги в бассейн Оби; в предвидении продолжения рельсового пути на восток от Нижнего Новгорода торговые экспедиторы уже открыли свою деятельность в Перми. Хотя западная часть Пермской губернии гораздо менее богата рудными месторождениями, чем восточные округа, лежащие на азиатском скате Урала, однако губернский город тоже принимает значительное участие в металлургической промышленности; в 2 верстах выше по течению Камы, в Мотовилинском посаде, устроен, в 1863 году, пушечно-литейный завод, где большая наковальня арсенала, отлитая с одного раза, весит не менее 40.000 пудов. В окрестностях уже около ста лет разработывают медные рудники, продукты которых отправляются на монетный двор в Екатеринбург (Ekaterinenburg); но по странному контрасту, происходящему от младенческого состояния русской промышленности, до сих пор еще не утилизируют каменноугольные залежи, толщиною до 6 сажен, которые находятся в бассейне верхней Камы, тогда как английский уголь, привозимый для Пермского арсенала, обходится в 45 рублей за тонну. На юго-востоке, на одном из притоков Чусовой, Кунгур, бывшая крепость, построенная против башкир, также получил довольно важное значение по сбыту своих мануфактурных произведений в горнозаводские округи: он посылает рудокопам восточных местностей сапоги и другой кожаный товар, железные и стальные инструменты, замки и разные металлические изделия. Сарапул, один из главных городов на берегах Камы, соперничает с Кунгуром промышленной деятельностью, особенно по производству сапожного товара, а в уезде его существуют обширные заводы (Камско-Воткинский механический, Ижевский оружейный), на которых строятся суда, машины, выделывается оружие. На Ижевском заводе, принадлежащем казне, всегда работают тысячи рабочих. Большая часть Пермского края составляла прежде собственность новгородских купцов Строгоновых. В 1558 году один торговый человек этой фамилии получил от царя Ивана IV грамату на «пустые земли, черные леса, дикия реки и озера, не дававшие никакого дохода государевой казне». В семнадцатом столетии Строгоновы владели пространством земель, равным Богемии, и 120.000 душ крестьян: великоруссы, пленные литовцы, татары жили на их землях, но большинство их крестьян состояло из потомков новгородских поселенцев.

Река Белая, впадающая в Каму на юге от Сарапула, есть главный приток последней и пересекает почти всю обширную Уфимскую губернию, еще более богатую рудными месторождениями, чем другие уральские области западного склона. Златоуст (Золотоуст, т. е. «золотое устье»), на высоте 1.280 футов, в самой живописной долине Уральских гор, орошаемой рекой Ай, притоком Уфы, также имеет большой завод для приготовления белого оружия, охотничьих и боевых ружей, орудий из литой стали, а в окрестностях находятся богатые золотые россыпи и железные рудники; рудокопы и рабочие, выписанные из Золингена и Клингенталя, положили здесь основание многочисленной немецкой колонии. Уфа, стоящая при слиянии реки того же имени с Белой, некогда башкирская деревня, теперь цветущий город, благодаря деятельной торговле с горнозаводскими округами обоих склонов Урала, в особенности с своим соседом Благовещенском, находящимся вблизи рудников, из которых каждый год добывают около 1.600.000 пудов медной руды. Уфа, административный центр губернии, заключающей больше магометан, нежели христиан, есть местопребывание главного муфтия русских мусульман. На юге от Уфы, город Стерлитамак, на одном из верхних притоков Белой, приобрел довольно важное значение, как складочное место для соли и руды. Наконец, другой уездный город Уфимской губернии, Мензелинск, стоящий на небольшом южном притоке Камы, замечателен своей ярмаркой, на которую, с 1864 года, ежегодно привозится разного товара на сумму около 5 миллионов рублей (в 1868-72 г.г.—на 6,3, в 1894 г.—на 4,3 милл. рубл.).

Вятка, губернский город, есть одно из древнейших городских поселений в бассейне Камы, о существовании которых упоминают летописи. Он был основан в 1181 году новгородскими колонистами, на холме, или высоком берегу, господствующем над слиянием рек Вятки и Хлыновицы, и его дома, построенные первоначально по плану, имевшему в виду наиболее удобную оборону, до сих пор еще расположены таким образом, что внешними своими фасадами составляют непрерывную ограду. Сначала этому городу дано было название «Хлынов», по имени одной из двух соединяющихся здесь рек, а впоследствии он получил наименование другой реки; но татары постоянно называли его Ноуградом, то-есть «городом новгородцев». Это поселение составляло особую общину, которая имела новгородское устройство и управлялась собственным вечем; самостоятельность Вятской общины продолжалась около 300 лет. В торговом и промышленном отношении не менее важное значение имеет восточный сосед Вятки, уездный город Слободской (также пристань на р. Вятке), где существуют кожевенные и винокуренные заводы и выделываются полушубки и меховые рукавицы, отправляемые сотнями тысяч на Нижегородскую ярмарку и в Архангельск. Главный рынок Вятской губернии по торговле хлебом—Елабуга, город, построенный на маленьком боковом притоке Камы, недалеко от места соединения долины р. Вятки с долиной р. Лесной-Зай, где находится город Бугульма. В 3 верстах от Елабуги, на берегу Камы, стоит высокая башня с куполом, указывающая издали место, где некогда был расположен болгарский город, известный ныне под именем «Чертова-Городища». Немного выше по реке виден так называемый Ананьинский курган, один из самых богатых остатками бронзового века; при раскопках его нашли множество замечательных предметов, между прочим, могильный камень с изваяниями, изображающими одетого воина, с конусообразной каской и коротким мечем. Чистополь—главная пристань на нижней Каме: это—первая важная станция пароходов и других судов (в числе около 800), которые должны подниматься вверх по Каме и её притокам, Вятке, Белой, Чусовой.

Значительнейшие города и горнозаводские селения в бассейне Камы (число жителей губернских городов показано по переписи 1897 г.):

Пермская губерния: Пермь—45.403 жит.; Кунгур—12.368 жит.

Уфимская губерния: Уфа—50.576 жит.; Златоуст—21.104; Стерлитамак—10.820; Бирск—9.253; Мензелинск—6.630; Благовещенск (Горный завод)—6.000 жит.

Вятская губерния: Вятка—24.894 жит.; Ижевск—21.500; Сарапул—15.866; Елабуга—11.255; Слободской—7.650 жит.

Казанская губерния: Чистополь—26.336 жит.; Лаптев—5.478 жит.

Самарская губерния: Бугульма—12.985 жит.