XI. Бассейны Волги и Урала, Великороссия

Могучая река, пересекающая наискось Европейскую Россию, почти от берегов Балтики до Каспийского моря и принимающая в себя воды обширной территории, в три раза превосходящей по величине Францию, способствовала в значительной степени образованию Руси, как нации, и определению её политической роли. Днепр указывал малоруссам дорогу к Царьграду; Висла, Неман, Западная Двина увлекали на запад барки белоруссов и литовцев и манили немцев селиться на их берегах; даже Волхов и Нева, приводя Новгород Великий в сообщение с германской Ганзой, удаляли его, так сказать, от центра России. Напротив того, Волга и обширная сеть её судоходных притоков заставляли жителей края развиваться и создавать свою гражданственность на месте их пребывания. Хотя многочисленные судоходные реки облегчали сообщения во всех направлениях между различными местностями Великой Руси, однако лишь очень небольшое число колонистов направлялось на юго-восток, к бесплодным степям, солончаковым пустыням и замкнутому бассейну Каспия: масса населения должна была оставаться в стране и мало-по-малу приспособлять ее посредством культуры к потребностям оседлой жизни. Соприкасаясь в тысяче мест своей обширной колонизационной территории с азиатскими племенами, пришедшими в Европу через юго-восточные степи, великорусы смешивались с ними, частию претворяли их в славян, частию сами сливались с уральскими народцами, и этим-то путем, чрез постоянное смешение племен, образовалась та сильная раса, которая постепенно приобрела преобладающее значение между всеми народностями восточно-славянского мира. Освобожденная ныне, благодаря распространению земледелия, устройству каналов, больших дорог, железных путей, от древних границ, начертанных болотами и лесами, эта раса могла разлиться далеко за пределы бассейна Волги; направив поток колонизационного движения на Азию, она протянула его через всю Сибирь и выдвинула группы своих поселенцев до берегов Тихого океана; она, так сказать, осаждает Китайское царство, и через нее великий восточный континент все более и более подчиняется европейскому влиянию. Но главная масса великорусской национальности и теперь, как и прежде, сосредоточена на Волге и её верхних притоках: там дети её сгруппированы в числе нескольких десятков миллионов, а в некоторых центральных частях густота населения не менее той, какая существует во многих странах Западной Европы.

Пространство и население двадцати губерний, великорусских вполне или отчасти, границы которых совпадают приблизительно с пределами бассейнов Волги и Урала, показаны в нижеследующей таблице.

| Губернии и области | Пространство в кв. верстах без значительных внутренних вод | Население по переписи 1897 года | Среднее число жителей на одну кв. версту |

| Тверская | 56.837 | 1.812.825 | 31 |

| Калужская | 21.177,9 | 1.118.726 | 43,4 |

| Московская | 29.236 4 | 2.433.356 | 83,2 |

| Тульская | 27.2044 | 1.432.743 | 52,6 |

| Орловская | 41.057,7 | 2.054.749 | 50 |

| Рязанская | 36.844,7 | 1.827.539 | 49,6 |

| Тамбовская | 58.511 | 2.715.453 | 46,4 |

| Ярославская | 31.230,7 | 1.072.478 | 34,4 |

| Костромская | 73.809,1 | 1.429.228 | 19,4 |

| Владимирская | 42.831,8 | 1.570.733 | 36,7 |

| Нижегородская | 45.036,7 | 1.600.3U4 | 35,6 |

| Пензенская | 34.129.1 | 1.491.215 | 43,5 |

| Казанская | 55.945,8 | 135.019,7 | 2.191.058 |

| Вятская | 135.019,7 | 3.082.788 | 22,8 |

| Пермская | 290.168,7 | 3.003.208 | 10,4 |

| Уфимская | 107.209,7 | 2.220.497 | 20,7 |

| Симбирская | 43.491 | 1.549.461 | 35,6 |

| Самарская | 136.713,5 | 2.763.478 | 20,2 |

| Саратовская | 74 244,8 | 2 419 884 | 32,6 |

| Астраханская | 207.193,1 | 994.775 | 4,8 |

| Оренбургская | 166.710,9 | 1.609.388 | 9,7 |

| Уральская Область (в Европейск и Азиатской России) | 313.328.2 | 644.001 | 1,9 |

Ручей, принимающий у своего истока название Волги, получает начало не в горах; только несколько незначительных холмов поднимаются своими лесистыми вершинами над озерами и болотами, откуда вытекают первые воды, которые, пройдя около 1.500 верст (считая по прямой линии), изливаются в Каспийское море. Впрочем, пересеченное плато Волконского Леса и Валдая также посылает из своих восточных долин источники и ручьи в нарождающуюся Волгу, и потому эта волнистая возвышенность может быть рассматриваема как место происхождения великой реки.

Самые высокие холмы Валдайской возвышенности поднимаются не более как на 210 фут. (65 м.) над уровнем плато, хотя главная вершина, Попова гора (у станции Зимогорье), имеет около 1.150 фут. (351 м.) высоты. Общая высота этой страны настолько значительна, что сообщает ей гораздо более суровый характер, чем какой имеют равнины реки Ловать и озера Ильмень, на западе и на северо-западе; при виде её моховых болот, озер, еловых лесов можно подумать, что находишься верст на 500 севернее, где-нибудь в соседстве Онежского озера; средняя годовая температура там тоже почти на 2 градуса ниже, чем в окружающих равнинах, и поясы многих растительных видов обходят Валдайские высоты на юге, чтобы направиться на юго-восток к бассейну Дона. Однако, в целом флора Валдая не отличается от флоры соседних равнин, простирающихся к великим озерам, из чего заключают, что эти высоты относительно недавнего происхождения в истории земного шара; они не имеют растений, исключительно им свойственных, и их растительный покров всецело происходит из области, которая освободилась от льдов после длинной геологической зимы. Плоскогорье, ныне изрытое дождями и снегами, составляло в ту эпоху продолжение однообразных скатов этой области и, также как она, было покрыто морем финляндских льдов; холмы его усеяны эрратическими камнями всевозможной величины, принесенными, без сомнения, плавающими льдами из северных стран. По своей ихтиологической фауне, Валдай тоже принадлежит к области финляндско-скандинавской. Рыбы его озер, даже рыбы верхней Волги, не принадлежат к Волжскому бассейну в собственном смысле: верхние валдайские притоки этой реки составляют часть её как будто случайно и как будто присоединились к её бассейну только с недавнего времени; судя по фауне вод, истинное происхождение Волги следует искать не на Валдайских высотах, а в Белом озере, на востоке от Ладоги: стерляди и осетры живут в Шексне, вытекающей из этого озера, как и в средней Волге.

Область, в которой берет свое начало река, известная ныне под именем Волги, есть одна из самых болотистых местностей западной России: можно подумать, что она занимает низину, а не хребет страны. Отделенный простым торфяным болотом от одного из притоков Волхова, ручеек, из которого образуется Волга, вытекает из родника в Волгином Верховье (в Осташковском уезде, Тверской губернии); родник этот, обделанный в колодезь и называемый иногда Иорданом, как бы в знак святости его вод, был прежде прикрыт часовней, остатки которой видны еще и теперь. Ручеек в начале скорее просачивается, нежели течет, из болота в болото, затем, на разстоянии около 35 верст, приходит последовательно через три лежащие одно над другим озера (Стерж, Веслуга, Пено), уровень которых разнится всего только на несколько дециметров (1 дец.=4 дюйм.). Часто случается, что приток, приходящий с юга, речка Жукопа, заставляет Волгу течь назад к ее истоку, отбрасывая ее в озеро Пено, из которого она только-что вышла: естественное падение воды так слабо, что толчка, производимого боковым потоком, достаточно, чтобы изменить ее направление. По выходе из озера Пено, лежащего в соседстве с маленьким озером Двинец, откуда вытекает Западная Двина, Волга принимает восточное направление, которого она придерживается до Казани, проходит через четвертое озеро, носящее почти такое же название, как и река: это озеро—Волго. В этом месте Волга является уже порядочной рекой, катящей от 350 до 4.200 кубич. футов воды в секунду, смотря по времени года. Верстах в пяти ниже река съуживается и образует свои первые пороги: инженеры воспользовались этим скалистым ущельем и построили для задерживания воды бейшлот или плотину, при помощи которой в дождливое время года, вся верхняя долина с ее озерами превращается в резервуар длиною около 75 верст и шириною в 2 версты. В этом Верхневолжском водохранилище накопляется до 19 миллионов кубич. саженей воды, которая выпускается по мере надобности и возвышает горизонт реки. Барки и плоты могут спускаться вниз из области озер, благодаря запруде, и выше ее река, уровень которой возвышается на 61/2-7 дюймов в период засухи, становится правильно судоходной. Недалеко оттуда, ниже озера Волго, речка Селижаровка, вытекающая из большого извилистого озера Селигер (где на острове находится знаменитый монастырь Нилова Пустынь, посещаемый и теперь еще 20.000 богомольцев), соединяется с Волгой и увеличивает вдвое ее объем. Можно сказать, что с точки зрения судоходства и торговли здесь собственно и начинается река Ра (Rha, Rhas или Rhos) древних писателей и у мордвы, Юл черемисов, Атель, Этель или Итиль татар, Тамар армян; все эти названия означают одно и то же—«Река» по-преимуществу; финское название ее—Волга—значит «священная река».

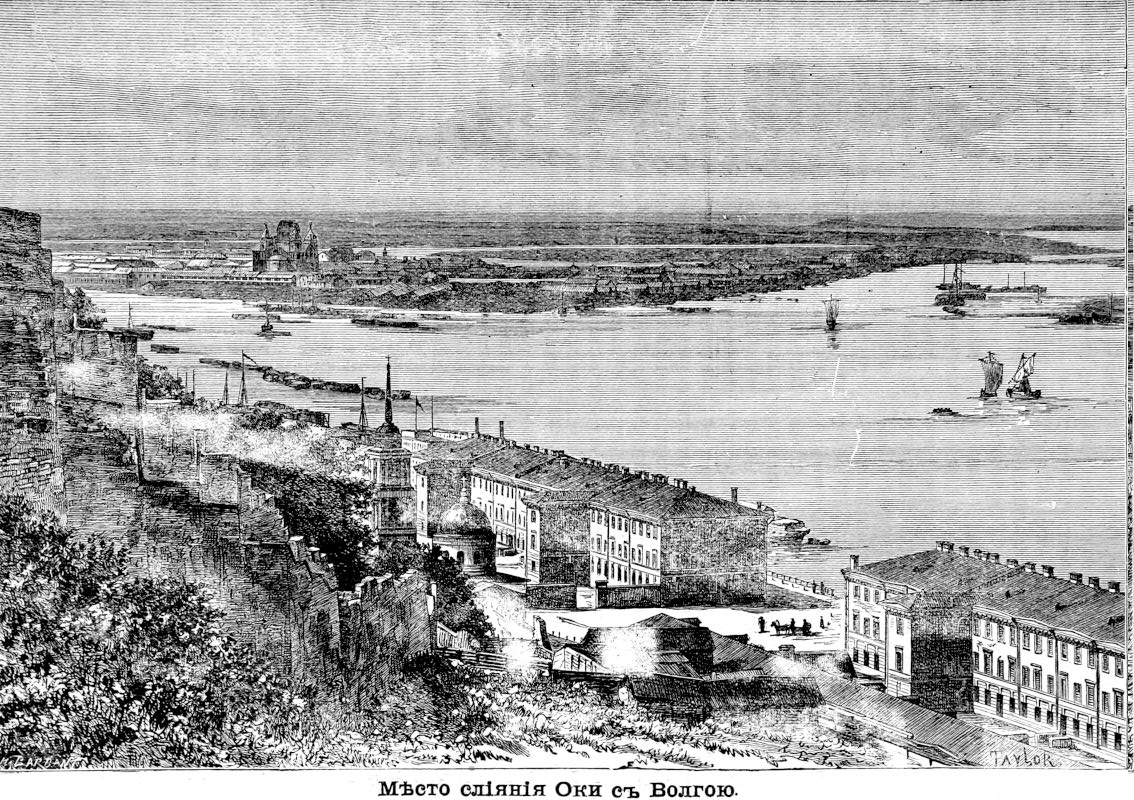

Ниже Селижаровки, Волге остается только спуститься по скатам Валдайской сплошной возвышенности через ряд порогов (числом 33), которые, впрочем, не препятствуют судоходству; а далее река, извиваясь в великой русской равнине, принимает в себя притоки судоходные, сообщающиеся посредством каналов с покатостью Балтийского моря. Многолюдные города, Тверь, Рыбинск, Ярославль, Кострома, отражаются в ее водах. В Нижнем Новгороде Волга, которая уже заслуживает данное ей прозвище «матушки», матери между русскими реками, и которая, по массе воды, превосходит Днепр-«батюшку» («Днипро батько», как его называют малороссы), соединяется с другой рекой, почти равной ей по мощи и более важной в историческом отношении: это—Ока. Она долгое время служила границей между татарами и москвитянами и протекает через центральную область нынешней России: получая начало в области чернозема, эта река, длиною 1.065 верст (1.136 кил.), орошает плодороднейшие равнины Великой России и несет на Нижегородскую ярмарку произведения земледельческой и фабрично-заводской промышленности центральных густо-населенных губерний: Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Владимирской и Московской. Имея около версты с четвертью в ширину, она сливается, как морской залив, с Волгой, которая только немногим шире ее в этом месте.

Другие притоки, величиной с Сену, теряются в Волге к востоку от Нижнего Новгорода; но все они кажутся незначительными в сравнении с могучей Камой, которая соединяется с главной рекой ниже Казани, принося Волге дожди и тающие снега с Уральских гор и из обширных стран, населенных пермяками и зырянами. В то время, как бассейн Оки занимает пространство почти столь же обширное, как Италия, Кама получает излишек влаги с территории, почти равняющейся протяжениям всей Франции. По направлению течения, Каму можно считать главной рекой, так как ниже слияния две реки, соединенные в одном и том же русле, но еще долго различающиеся цветом своих вод (камская вода чистая, тогда как волжская имеет серый цвет), текут к югу и юго-западу, следовательно по линии, составляющей продолжение верхней долины Камы. У Симбирска средний объем протекающей воды, может быть, уже столь же значителен, как и при устьях Волги, потому что во всем среднем течении притоки немногочисленны и приносят незначительное количество воды: дожди там редки, а испарение очень сильно, так что у крестьян низовых приволжских местностей сложилась даже поговорка: «не земля нас кормит, а небо».

Ниже слияния Волги и Камы прежде существовал обширный озерный бассейн, целое пресноводное море, которое с течением времени было постепенно заполнено наносами двух соединившихся рек. Почти в этом месте находятся граница области торфяных болот и начинается область степей. В направлении с севера на юг атмосфера становится менее влажной, почва более крепкой. Вниз от Симбирска нигде уже не встретишь больших трясин, покрытых толстым слоем мхов, который плавает на болотистой, полужидкой тине и в котором корни дерев переплетаются на подобие веревочных сетей. Впрочем, даже в области моховых болот, такие растущие на трясинах леса должны постепенно исчезать с распространением земледелия и с проложением дорог.

Ниже древнего Симбирского озера, Волга ударяется о крутые стены известковых гор, которые она не в состоянии была пробить напором воды, и потому должна следовать вдоль их основания в восточном направлении—до слабого места, позволяющего водам открыть себе выход и продолжать свой путь на юг. Но, пройдя эту горную массу, через пролом у Самары, река тотчас же поворачивает к западу, следуя вдоль полуденного склона холмов, в направлении противоположном её предъидущему ходу, и таким образом ограничивает, с замечательной правильностью очертания, узкий и длинный полуостров, соединенный основанием с западным плато. В этом изгибе, называемом Самарской лукой (длина её дуги около 150 верст, а хорды—менее 20 верст), берега Волги необыкновенно живописны. Крутые, лесистые горы, оканчивающиеся на верху пирамидами и иглами причудливой формы, возвышаются над рекой местами сажен на сто, и с вершин их можно окинуть взором развертывающиеся извилины Волги на расстоянии сотни верст. На некоторых, почти неприступных, вершинах (Жегули или Жегулевские горы) несколько курганов носят название «Стенькиных», в память Степана Разина, предводителя возмутившихся казаков и крестьян, который со своей вольницей имел притон в этой естественной волжской крепости. Около входа в пролом, на север от Самары, там, где приток Сок впадает в главную реку, возвышается на левом берегу Волги отдельный холм, который некогда был островом среди существовавшего тут обширного озера. Это—так называемый Царев Курган, известковая гора, содержащая в большом количестве ископаемые раковины (Fusulina cylindrica), которые похожи на зерна хлеба, вследствие чего местные крестьяне обыкновенно называют их «окаменелой рожью».

Холмы, вдоль основания которых течет Волга, поднимаются во многих местах сажен на 50-60, даже на 100 и более над поверхностью воды, принимая почти вид настоящих гор. Гора Белый Ключ, на юго-запад от города Сызрани, имеет не менее 1.158 фут. высоты, то-есть 1.115 фут. над средним уровнем реки; другие вершины, достигающие 100 и 120 сажен, представляют внушительные высоты в сравнении с едва приметными буграми, которые поднимаются там и сям на равнинах центральной России. Эти холмы западного берега Волги составляют замечательный контраст с гладкими равнинами её восточной стороны. И контраст этот—не только во внешней форме: он проявляется также и в геологической природе почвы. Выше Самарского пролома, высоты правого берега принадлежат к формациям каменноугольной, юрской, меловой, тогда как восточные равнины диазического происхождения; ниже пролома Волга разделяет пермские холмы от аллювиальных земель, наполнивших древние озера и морские заливы. Река образует геологическую границу,—но границу, которая мало-по-малу передвигается.

В самом деле, Волга может быть рассматриваема как тип рек, которые постоянно размывают все далее и далее свой правый берег, отлагая наносы на левом берегу. Основываясь на изучении этого могучего потока, академик Бер мог окончательно доказать и формулировать закон (изследованием его занимался уже Солтков в 1844 году), приводящий постепенные перемещения этих рек в связь с вращательным движением земного шара. Текущая жидкая масса, переходя последовательно, как в данном случае, из географических широт с меньшею угловою скоростью в широты с большею скоростью, должна отставать от движения земли и уклоняться к западу, т. е. в сторону правого берега. По выходе из области плоских возвышенностей, Волга не перестает подтачивать свой высокий или «нагорный» берег и удаляться с левого или «луговаго» берега. Подобное же явление можно наблюдать на Оке, Каме и других больших притоках реки. Город Казань, стоявший прежде на самом мысе, образуемом слиянием Казанки и Волги, теперь удален верст на пять или на шесть от этой последней реки: можно подумать, что он сам отодвинулся к востоку.

Но особенно в той части течения, которая заключается между Самарой и Царицыным, захваты Волги представляют замечательнейшее зрелище. На востоке, то-есть на левом берегу, мы видим острова, наполовину обсохшие рукава, болота, затем, в отдалении, степь, выровненную водами, которые некогда покрывали ее. Река устремляет всю силу своего течения на западный берег, почти везде иссеченный в виде крутого утеса и состоящий из слоя глины, лежащего на песчаном откосе. Во время разливов, вода Волги ударяется об основание береговых гор; она уносит песок, вырывает ямы и пещеры под стенами из глины, затем смывает одни за другими огромные глыбы, которые отделяются от верхних пластов: таким образом река неустанно подтачивает и разрушает эти громадные глинистые стены, которые издали похожи на скалы, и уносит их в море, вместе с прибрежными городами и деревьями. Почти все двадцать-три города, построенные на западном берегу Волги, разрушаются действием вод по частям, дом за домом, улица за улицей, и, подтачиваемые с одной стороны, они вынуждены отодвигаться все далее и далее в степь. Даже ниже Царицынского поворота и его береговых утесов, крутой берег, на котором стоит Черный-Яр и который возвышается сажен на 14, отступает каждый год почти на столько же сажен, и дорога, по которой спускаются из города к реке, должна быть переделываема ежегодно. Кладбище, так же, как старый город, поглощены рекой, и долгое время видны были черепа и скелеты, высовывавшиеся из красноватой стены берегового утеса. С высоты нагорного правого берега можно окинуть взором всю сеть рукавов, которые извиваются среди лабиринта зеленых островов до реки Ахтубы, прежнего русла Волги, отстоящего ныне средним числом верст на 20 от главного потока. Далее расстилается необозримая степь, которая походит на сероватое море, и действительно превращается в море, во время разливов Волги, на значительное протяжение в ширину. Во избежание этих наводнений, почти все города были построены на высоком правом берегу, где они, если и разрушаются, то по крайней мере разрушаются постепенно и не рискуют исчезнуть в один раз. Без сомнения, придет время, когда долина Свияги, параллельная долине Волги на протяжении почти 400 верст и отделенная от неё в некоторых местах пространством не более 3 верст, сделается долиной главной реки. Промежуточные возвышенности год от году уменьшаются в ширину.

Область Волжской дельты начинается уже от Царицынского поворота, в расстоянии около 500 верст от Каспийского моря, так как река делится тут на бесчисленное множество рукавов или каналов, извивающихся между ложами Волги и Ахтубы, из которых последняя вблизи моря носит название Берекет; однако, дельта в собственном смысле образуется лишь верстах в пятидесяти выше Астрахани в том месте, где из главного русла выделяется рукав Бузань. Затем, в соседстве Астрахани, отделяются рукава Балда, Кутум, а еще ниже—Церевский, Цаган, Бирюль и другие. На обширном аллювиальном полуострове, который вдается далеко во внутренность Каспия и, не считая бесчисленных неправильностей прибрежья, имеет не менее 170 верст в окружности, насчитывают средним числом около двух сот речных устьев, большинство которых, правда, состоит из непостоянных и тинистых протоков. Летопись Преподобного Нестора говорит о «семидесяти устьях»: то было священное число; в настоящее время около пятидесяти рукавов этого водного лабиринта представляют правильные потоки. Весной, в период наводнения, вся поверхность дельты, так же, как все нижнее течение, начиная от Царицына, обращается в сплошную массу движущейся воды, среди которой там и сям высовываются островки; в это время, можно сказать, пресноводное море спускается к соленому морю. Но после каждого из этих ежегодных потоков образовывались новые русла, а из старых некоторые заносились илом или песком, так что географию Волжской дельты постоянно приходится переделывать. Даже главные русла меняют место. Двести лет тому назад устье, по которому следовали суда, текло прямо от Астрахани к востоку; затем главный поток последовательно пролагал себе другие русла, уклоняясь все далее и далее в правую сторону, и теперь проток, по которому обыкновенно производится судоходство, направляется к юго-юго-западу. Проток Балда, сообщающийся посредством бокового рукава с Ахтубой, также получил в это последнее время значительную важность и увеличился на счет своих соседей: подтачивая и затопляя земли, он даже смыл до последних следов древний и знаменитый монастырь, носивший название Балдинского. В то время, как русла перемещаются, бары или пороги, через которые должны переходить суда, чтобы войти из реки в Каспийское море или проникнуть из моря в реку, тоже меняют положение и глубину: ни один проход не имеет на баре более 3 аршин глубины, а второй по важности не имел летом 1852 года даже 18 дюймов, так что для судоходства река была почти совершенно отделена от моря. Если бы южные и юго-западные ветры не дули часто с такой силой, что аллювиальная грязь уносится обратно вверх по течению, в глубокия места речного ложа, то бар Волги был бы совершенно недоступен. Пытались-было удалять осадки, отлагающиеся в главном рукаве, но успели только перенести их далее в море, вследствие чего образовался новый порог, столь же высокий, как и прежний; затем Мрочковский предлагал устроить запруду выше входного фарватера, чтобы таким образом задерживать наибольшую часть речных наносов. Теперь инженер Данилов предлагает обойти дельту, проведя канал от Астрахани до Серебряковской гавани, отстоящей от этого города на 180 верст к юго-западу: тут именно находится первая глубокая бухта морского прибрежья, на юге от Волги.

Так оканчивается эта могучая река, длина которой, не считая небольших извилин, около—3.500 верст, а судоходная сеть (судоходные притоки её имеют около—8.500 в.), но уступающая по обширности судоходной линии больших американских рек, составляет около—12.000 верст. От истоков Камы до Астраханской дельты, воды проходят 16 градусов географической широты и 9 изотермических градусов: в то время, как климат верхней речной области имеет среднюю температуру, равную температуре точки замерзания, годовая степень тепла в области Волжской дельты колеблется около 9 градусов. У Астрахани река замерзает, средним числом, только на 98 дней, и толщина льда там иной раз не превышает 10 дюйм.; близ Казани Волга бывает скована льдом 152 дня в году; выше Перми, при впадении Чусовой, Кама остается под ледяным покровом в продолжение целых шести месяцев. Можно считать в 40 сантиметров количество дождевой воды, выпадающей в Волжском бассейне, что давало бы около 700.000 кубич. футов воды в секунду, если бы вся падающая из атмосферы влага стекала через русло Волги; но в области лесов и лугов растительность поглощает значительную часть выпадающей атмосферной воды; а в области степей непосредственное испарение может уносить более полутора аршина воды в местах выставленных сильному действию ветров. Около трех-четвертей выпадающей воды теряется по дороге. По первым, впрочем еще приблизительным исчислениям, среднее количество протекающей в Волге воды оказалось 5.780 кубич. метров в секунду: это не составляет даже двух третей среднего расхода Дуная, который, между тем, уносит в море воды бассейна вдвое меньшего, чем бассейн великой русской реки. Подобно тому, как это замечено на реках Северной Германии, Волга, говорят, стала менее обильна, чем прежде: суда, отправляемый из нижней части реки с солью, предназначенной для рынков северной России и Сибири, брали в начале прошлого столетия, средними числом, около—18.000 пудов груза; в наши дни они никогда не перевозят более половин этого веса. Между тем точные измерения, произведенные в Астрахани, доказали, что с половины настоящего столетия, весенний разлив Волги начинается раньше, продолжается дольше и поднимается выше. По средним выводам за десятилетние периоды, характер разливов у Астрахани представляется в следующем виде:

| Годы. | Ускорение разлива. | Продолжительность половодья. | Наибольшая высота. |

| 1839—48 | — | 120,3 дней | 8,2 фут. |

| 1849—58 | 2,4 дня | 147,3 „ | 9,9 „ |

| 1858—67 | 9,4 „ | 191,7 „ | 9,9 „ |

Причину этого явления, т. е. усиления разливов, следует искать, с одной стороны, в уменьшении лесов, которое имеет следствием гораздо более быстрое таяние снега, незащищаемого деревьями, а с другой—в осушке болот при помощи канав, уносящих в реки воду, которая оставалась прежде в мхах торфяников.

Количество приносимой Волгою воды, по меньшей мере равное объему жидкой массы, изливаемому всеми другими притоками Каспия, настолько значительно, что оказывает весьма чувствительное влияние на уровень этого моря. Так, например, разлив 1867 года, превосходивший все разливы за предшествовавшие сорок лет, повысил морскую поверхность на 25 дюймов; прошло без малого три года прежде, чем вода вернулась к своему нормальному уровню. Эта добавочная жидкая масса в бассейне Каспия представляла 274 миллиарда кубич. метров, то-есть в три раза превышала объем Женевского озера. Что касается годового приращения дельты со стороны моря, то до сих пор его не могли определить даже приблизительно, по причине чрезвычайной трудности делать измерения на таком растянутом фронте, форма которого, притом, беспрестанно изменяется под влиянием процессов размыва и наноса, действующих в противоположном направлении. Можно только сказать, что это приращение должно быть весьма значительно, так как вода Волги, в которую каждый дождь приносит массу песку и глины из бесчисленных оврагов, похожа на грязь во всей дельте: тамошние рыбаки не имеют в своем языке никакого выражения для обозначения её прозрачности; эта жидкая тина бывает для них либо «красной», либо «белой», смотря по большему или меньшему содержанию в ней глинистых или меловых частиц. Все эти посторонния вещества, составляющие, по исчислению Мрочковского, две-тысячных части воды, отлагаются по всей окружности дельты в виде островов, островков, тинистых мелей. Когда геологические исследования дозволят определить эпоху, в которую Каспий отделился от Понта Эвксинского, вековое увеличение дельты может быть вычислено с точностью, потому что вся дельта—новейшего происхождения, и образование её, там, где она теперь находится, началось только со времени обособления морского бассейна, в который изливаются воды реки.

Волга очень богата рыбой, и огромное множество рыбаков живут её ловом. В особенности низовая Волга является для её прибрежных жителей и для всей России громадным питательным резервуаром. Каждое время года имеет свой особый род рыбной ловли: сети и неводы всякого рода, крючки, багры, остроги и западни—таковы снаряды, которые употребляются для этой ловли, смотря по времени года и ловимой рыбе; даже зимой, когда лед покрывает Волгу своей толстой плитой, рыболовы пробивают на известных расстояниях одна от другой проруби и успевают овладевать рыбой, благодаря своему знакомству с её обычаями и повадками. На некоторых реках в окрестностях Самары рыбаки открывают траншею во льду, от одного берега до другого, затем удаляются вверх по реке за несколько верст, и оттуда, верхом на конях, скачут назад во весь галоп, с страшным шумом и криком, сгоняя таким образом рыбу к запрудам траншеи. Самые странные по виду рыболовные приспособления на Волге,—впрочем, совершенно похожия на те, какие употребляются в Босфоре и на берегах Адриатического моря,—это леса из жердей, плах, качающихся кровель, которые воздвигнуты над водой и на которых сторожит рыбак, словно цапля, покачивающаяся на своих длинных ногах и высматривающая добычу в волнах. На островках дельты устроены многочисленные заводы, где рыбу, привозимую целыми барками, разрезают, чтобы отделить самые нежные части мяса и в особенности яички, из которых приготовляется поступающая в продажу икра свежая или соленая (называемая также паюсной или салфеточной). Белуга, осетр, стерлядь, принадлежащие к семейству осетровых, наиболее ценятся из всех гостей Волги и достигают наибольших размеров. Они поднимаются вверх по реке, приходя с Каспийского моря, их родины; но обилие рыбы, кажется, уменьшилось в последние десятилетия, с тех пор, как пароходы часто мутят воды и пугают рыбу. До постройки железных дорог белая и красная рыба, ловимая в водах Волги, была отправляема московским и петербургским лакомкам в больших чанах, наполненных водой, которая каждый день переменялась руками большого числа мужиков, сопровождавших обоз с рыбой. Последняя таким образом приходила на место назначения свежею, но расходы по перевозке возвышали цену каждой стерляди до нескольких сотен рублей. В Астраханском уезде речных рыбаков в 1872 году было: мужчин—10.418, женщин—5.816, детей—511; всего—16.745 человек.

К западу от Волжской дельты, и даже далеко за пределами этих аллювиальных земель, с одной стороны—по направлению к устью Кумы, а с другой—по направлению к устью Урала, на протяжении около 400 верст, мы замечаем странную бахрому из узких полуостровов и продолговатых островов, средняя высота которых не более 3 или 5 сажен и которые отделены один от другого неглубокими каналами, вдающимися во внутренность материка верст на 20 и даже на 50. Эти полуострова, известные под именем бугров, продолжаются внутри материка барханами, которые прежде принимали, ошибочно, за подвижные дюны. Ни в какой другой части земного шара морские берега не представляют подобного образования, или, по крайней мере, нигде это образование не отличается такой замечательной правильностью. Обозреваемая с высоты, совокупность бугров и промежуточных лиманов показалась бы бесконечным рядом параллельных стен, чередующихся с рвами одинаковой ширины. Различные ветви Волги смыли многие из этих горок, но их осталось еще большое число, даже в самой дельте; все рыболовные станции, рассеянные по берегам реки, и город Астрахань были построены на холмах этого рода. Тысячи каналов, разделяющих эти узкия земляные насыпи, представляют обширнейший лабиринт, неизследованный еще даже рыболовами; только самые подробные карты могут дать понятие об этом странном скоплении островов, островков, каналов и бухт. Непосредственно на западе от Волги, лиманы, разделяющие бугры, всегда превращаются в реки. Во время разливов Волги, река изливает в эти каналы излишек своих вод, смешанных с глиной; затем, по окончании разлива, море, в свою очередь, проникает в лиманы: таким образом происходит попеременное движение вод между Волгой и Каспием. Вдали от дельты, лиманы, не будучи наполняемы выступающими из берегов водами реки, не образуют, вообще говоря, сплошной водной площади, а только цепь озер, отделенных одно от другого песчаными перешейками и превращающихся в естественные скопления соли, вследствие быстрого летнего испарения. Чтобы образовать соляной бассейн, достаточно устроить плотины, которые не позволяли бы водам Волги проникать в лиман: тогда этот последний, будучи наполняем морской водой, насыщается мало-по-малу и обращается в резервуар соли. Даже внутри степей, вдали от нынешних берегов моря, можно встретить там и сям соляные лиманы, разделенные параллельными буграми.

По мнению Бера, который первый дал подробное описание каспийских бугров, все эти горки состоят из слоев, расположенных в форме концентрических сводов. Слои, содержащие наибольшее количество глины, составляют, так сказать, ядро, вокруг которого отложились земли, более смешанные с песком. Такое расположение слоев свидетельствует о действии течений, которые проходили по всей стране, отлагая пески на плотные, трудно размываемые массы глины. Общее направление бугров также повествует о совершившемся геолическом перевороте. Расположенные на подобие веера, с одной стороны концами к северу, с другой—к югу, эти холмы представляют собою оконечности радиусов, выходящих из общего центра, который, по всей вероятности, находился около середины Понто-Каспийского перешейка. Подобное расположение можно объяснить только внезапным понижением уровня вод в направлении от запада к востоку, и причиной этого быстрого спада воды было, без сомнения, отделение Каспийского моря от бассейна Понта Эвксинского. Когда, вследствие прорыва Босфора, или уменьшения дождей, раздельный порог высунулся из воды, водная площадь Каспия, в то время имевшая вдвое большую поверхность, чем в наши дни, вдруг лишилась части воды, которая питала ее вместе с Черным морем. Так как воды, приносимой Волгою и другими её притоками, было недостаточно, чтобы пополнять убыль, производимую испарением, то море, без сомнения, уменьшилось, впродолжении нескольких лет, до половины своего прежнего бассейна, и отлив вод вырыл на нынешнем берегу эти узкие лиманы, сохранившиеся до сих пор в дельте Волги. Однако представляется другая гипотеза, повидимому, более простая. Бугры и промежуточные рвы—не есть ли это остаток прежней дельты Волги, которая некогда текла на юг от Царицына, старым руслом, которое видно еще у подошвы Эргенисских холмов?.

Как бы, следовательно, ни были значительны перемены, которые Волга, Терек и другие притоки Каспия производят своими наносами в контурах этого русского Средиземного моря, во всяком случае эти перемены ничтожны в сравнении с настоящими переворотами, которые некогда совершились в форме и очертаниях великого морского бассейна. Правда, эти геологические перевороты известны нам не по свидетельству истории, ибо первая карта, дающая в общих чертах довольно точное изображение каспийских берегов, была составлена только в первой половине восемнадцатого столетия; но общий вид выступивших из-под воды земель, раковины, оставленные на почве, животные океанического происхождения, обитающие в Каспийском море, не оставляют никакого сомнения относительно прежнего, гораздо более обширного, протяжения морских вод. Отныне можно считать неоспоримым фактом, что Каспийское море со времени четвертичной эпохи сообщалось с Понтом Эвксинским через порог Маныча и простиралось на север до Самары и Симбирска. Хотя теперь оно превратилось в замкнутое со всех сторон озеро, его следует рассматривать геологически как часть существовавшего некогда огромного пролива между двумя континентами, европейским и азиатским.

Раздельный порог между двумя морями обозначен самой природой с совершенной точностью. Река Калаус, выходящая из меловых пластов, простирающихся у северного основания Кавказских гор, почти на-половине расстояния между двумя морями, течет в начале с юга на север, по направлению к впадине, оставленной бывшим Понто-Каспийским проливом; затем, достигнув равнин, почти горизонтальных, неимеющих видимого ската, она делится на большое число рукавов, из которых многие теряются в песках, тогда как другие направляются на восток, к Куме и Каспийскому морю. Весной, во время таяния снегов, и в конце осени, после больших дождей, Калаус, катящий тогда значительное количество воды, ищет себе других выходов и изливает на западе часть своей излишней жидкой массы; эта вода спускается в озеро Маныч, находящееся на покатости Азовского моря, и, пройдя последовательно через ряд прудов, вступает, наконец, в бассейн Средиземного моря. Таким образом, два главные рукава Калауса, из которых один носит название Восточного Маныча, а другой—Западного Маныча, составляют от моря до моря временный канал, заменяющий древний соединительный пролив. В половине семнадцатого столетия, во время возмущения казаков, предводитель их, Стенька Разин, говорят, имел намерение пустить флотилию по Манычу, чтобы плавать между двумя морями, и донские казаки, будто-бы, толпой следовали за своим атаманом по этому судоходному пути. Если письменные свидетельства, на основании которых Бергштрессер сообщает эти факты, достоверны, то нужно заключить,, что количество воды, несомой Калаусом, сильно уменьшилось в течение двух последних столетий, ибо в наши дни навигация из моря в море могла бы быть производима лишь в совершенно исключительных случаях, и сам Бергштрессер тщетно пытался совершить это плавание. Кроме того, раздельный порог в последние два столетия увеличился в высоту всеми наносами Калауса и продолжает повышаться до сего дня; в то же время он постепенно перемещается вместе с бифуркационным полуостровом; прежде он должен был находиться гораздо южнее.

Сообщение, некогда существовавшее между двумя морями, может ли быть восстановлено, и можно ли надеяться, что современем большие суда будут беспрепятственно ходить от Гибралтара до Астрабадского порта, или даже, через восстановленное прежнее течение АмуДарьи, до подножия высоких гор Центральной Азии? Если бы Петр Великий узнал о существовании этой цепи озер и лениво текущих вод, то, нет сомнения, он не преминул бы отправить инженеров для восстановления древнего соединительного канала: припомним, что он делал попытки установить водное сообщение между Волгой и Доном и приказал произвести изыскания в долинах Риона и Куры, на юге Кавказа, в видах проведения канала. Паллас, как известно, открыл впадину Маныча, а Паррот первый предложил воспользоваться двояким скатом этой впадины для проложения судоходного пути; затем различные исследователи, в особенности Бергштрессер, изучали страну, дабы ускорить начало этого предприятия. Во всяком случае, нечего и думать о прорытии морского канала без шлюзов через Понто-Каспийский перешеек. Чтобы заставить спускаться по отлогому скату воды Азовского моря к Каспийскому, нужно бы было исполнить работу гораздо более колоссальную, чем прорытие Суэзского перешейка, в виду результата несравненно менее важного. Так как порог лежит на высоте слишком 31 метра над уровнем Черного моря—24 метр. по Данилову—и, следовательно, на 57 метр. выше поверхности Каспия, то траншеи, которые пришлось бы вырыть для канала глубиною только в 10 фут., были бы одни из самых глубоких, какие существуют в свете; ров, выкопанный в глинистой почве степей и, может быть, в некоторых местах даже через пласты песчаника, имел бы глубину по меньшей мере около 20 сажен на расстоянии целых 50 верст. Но канал со шлюзованными уступами, предназначенный для мелкого судоходства, был бы делом относительно легко осуществимым, если не довольствоваться водой Калауса, ни даже водой Кумы, как предлагал инженер де-Волан: нужно бы было взять питательную воду в Тереке и к Кубани, на большой высоте над впадиной Маныча. Планы инженера Данилова, исполнение которых стоило бы от сорока до пятидесяти миллионов рублей, позволили бы астраханским пароходам обходить устья Волги боковым каналом, проведенным в Каспийское море, откуда они могли бы проникать в Маныч, затем огибать полуостров Тамань и таким образом прямо вступать в Черное море.

Пространство, которые некогда покрывали воды Каспийского моря, в момент отделения его от Понта Эвксинского, обнимало в Европе и в Азии всю область озер, соляных болот и степей, простирающуюся у основания плоских возвышенностей. На юг от Царицына еще видны крутые утесы, которые возвышались над древним морем и которые составляли бы продолжение нагорного берега Волги, если бы течение реки, подтачивая свой высокий берег, не заставило его мало-по-малу отступать к западу. Немного впереди южных береговых утесов, цепь озер и прудов, очевидный остаток реки, есть, может быть, продолжение древней Волги, изливавшейся в Манычский пролив. Вследствие постепенного испарения воды, поверхность Каспийского моря в настоящее время уменьшилась до 385.000 квадр. верст (439.420 кв. кил.), что составляет почти четыре пятых поверхности Франции. Эта поверхность, как мы знаем, не перестает уменьшаться, по причине отложения землистых частиц, приносимых реками, но, кажется, количество воды остается приблизительно то же самое: повидимому, установилось равновесие между приходом и расходом, или по крайней мере колебания уровня заключены в тесные пределы.

В 1830 г. Лендом сделана была нарезка в одной скале близ Баку, и с той поры постоянно наблюдали изменения уровня, но не известно—следует ли видеть в этих изменениях лишь местное колебание, или явление общее для всего бассейна. Наблюдения эти дали следующие результаты: уровень Ленца в 1830 г.: нуль; в 1837 г.:—0,48 метр. (Воскобойников); в 1847 г.: 40,23 м. (Абих); в 1848 г.:—0,40 м. (Абих): в 1852 г.;—0,88 м. (Абих); в 1853 г.:—0,73 м. (Ханыков); в 1861 г.:—1,20 м. (Абих).

Однако, до сих пор еще не определен годовой баланс вод посредством высчисления приносимого реками объема жидкой массы и точного измерения среднего испарения. Признаком, который, за недостатком непосредственных наблюдений, позволяет утверждать, что в течение настоящего геологического периода уровень Каспия держался приблизительно на одинаковой высоте, служат песчаные стрелки или косы, встречающиеся во многих местах впереди линии морского прибрежья, преимущественно вдоль берегов Персии и Туркестана. Воды открытого моря не могли бы воздвигнуть подобных береговых кордонов, при быстром понижении их уровня: тогда, напротив, образовались бы борозды перпендикулярно к берегу.

В наши дни уровень Каспия на 12 слишком сажен (26 метров) ниже уровня Черного моря [на 26,04 метр.—по Савичу, Фуссу и Саблеру, в 1836 г.; на 26,09 метр.—по Абиху (кавказская триангуляция, в 1861 г.); на 27,38 метр.—по Вронченко и Васильеву]. В своем отступательном движении, воды оставили среди степей некоторое число соляных болот, как, например, озеро Элтон; но наибольшая часть некогда покрытого водой пространства была совершенно покинута морем, и даже некоторые впадины, более низменные,чем нынешний уровень Каспия, были до последней капли опорожнены испарением: например, между Элтонским озером и рекой Уралом указывают одну такую впадину, лежащую почти на 22 сажени (46 метр.) ниже уровня Черного моря. Общая покатость равнин, простирающихся на севере от каспийской впадины, продолжается под поверхностью вод почти нечувствительным уклоном: можно идти по морю на несколько верст, даже миль от берега, не рискуя быть поглощенным волнами. Против устьев Волги большие пароходы принуждены бросать якорь так далеко от берега, что с якорной стоянки, называемой «Девяти-футовой», нельзя разглядеть берегов. Во всей этой части своего бассейна море представляет собою настоящую потопленную степь, которая, в случае внезапного понижения уровня, превратилась бы в равнины, подобные астраханским. К северу от устьев Терека и полуострова Мангышлак, глубина Каспия не превышает 7 или 71/2 сажен, и многочисленные песчаные мели сильно затрудняют судоходство в этих водах. Почти вся северная треть бассейна занята этим степным болотом. Эта часть моря так низменна и мелководна, что при северных ветрах воды иногда отступают от берегов верст на 30 к югу. Зимой, когда вся северная полоса Каспия покрыта слоем льда, часто случается, что сильный северный ветер, гонящий воды в южном направлении, совершенно опоражнивает целые заливы, скрытые под ледяной корой. Потеряв опору, лед тогда весь опускается на дно, и мириады рыб бывают раздавлены под обрушившимися ледяными массами. Восточные берега моря тоже представляют длинный пояс отмелей и бухт, усеянных песчаными банками. Однако, две подводные пропасти, напоминающие пучины океана, открываются в азиатском бассейне Каспийского моря до глубины слишком 326 и 420 сажен: как во всех почти морях, наибольшая глубина воды в Каспие указывается соседством самых высоких гор берега; эти две глубокия впадины, обнаруженные промерами дна, находятся именно на севере и на юге от восточного Кавказа, у основания его подводных склонов.

Воды Каспийского моря имеют самую сильную соленость не в тех областях, где это озеро по глубине представляет наиболее морской характер. Восточные бухты, особенно залив «Черного Устья», или Карабугаз, и род фьорда, называемый «Черной Водой», или Карасу, который изгибается на северо-восточной стороне моря, между двух высоких скалистых берегов, гораздо богаче других частей Каспия соляными веществами. В этих почти замкнутых водных пространствах жидкая масса обновляется чрезвычайно медленно, а между тем поверхностный слой её быстро испаряется под влиянием ветра и солнечной теплоты: следствием этого является сильная концентрация соли, которая отлагается на низменных берегах плитами, похожими на мраморную мостовую. Соленость залива Карасу, превосходящая даже соленость Суэзского рейда, самого соленого из всех бассейнов, сообщающихся с океаном, так велика, что животная жизнь там должна была совершенно или почти совершенно прекратиться. Взамен того, поверхностная вода в областях моря, соседних с дельтами Терека, Волги, Урала, почти пресна, так что во многих рыболовных станциях, где нет ключей, пьют морскую воду без отвращения и без вреда для здоровья.

Это различие солености давало повод прежним путешественникам и географам высказывать самые разноречивые мнения о степени насыщенности каспийских вод. Наконец, определения количества составных частей этих вод, сделанные академиком Бером и другими натуралистами, дали в среднем выводе содержание морской соли—около 9 тысячных (соленость воды в глубоких местах Каспия: от 1,0085 до 1,0114). Это—немного менее, чем соленость Черного моря, исчисляемая средним числом в 11 тысячных. Таким образом, с того времени, когда эти два морские бассейна отделились один от другого, совершившиеся перемены были настолько значительны, что вызвали разность на одну пятую в относительной солености разъединенных морей. Какая причина этой разности? Понт ли Эвксинский сделался более соленым, вступив в сообщение со Средиземным морем через Босфор, или Каспий частию утратил свою первоначальную соленность? Первое объяснение кажется весьма вероятным, ибо все рыбы Гирканского моря принадлежат либо к странствующим видам, либо к видам, которые живут в мало соленых водах или довольно индифферентны к степени солености моря. Напротив, в Понте Эвксинском рыбы, свойственные сильно соленым водам и пришедшие первоначально из Средиземного моря, составляют по численности преобладающий элемент. Впрочем, могло быть также и то, что даже в эпоху, когда два моря, Каспийское и Черное, составляли часть одного и того же бассейна, первое было наполнено менее соленой водой, по причине обилия впадающих в него рек, жидкая масса которых не смешивалась совершенно с водами восточного резервуара: ведь, в наше время Азовское море далеко не имеет такой солености, как Понт Эвксинский. Как бы то ни было, разобщение Каспия должно было произойти уже в очень отдаленную эпоху, так как фауна этого моря отличается от всех других некоторым числом видов. Изледования проф. Кесслера установили тот факт, что Каспийское море заключает по крайней мере 54 вида рыб, которые не встречаются нигде в других морях. Только шесть видов свойственны в одно и то же время морям Аральскому, Каспийскому и Черному, но двадцать пять других видов населяют воды двух главных бассейнов. Относительно раковин сделаны подобные же наблюдения; из 18 видов, найденных Рудольфом Лудвигом в каспийских водах, некоторые встречаются только в этом бассейне, другие общи ему с Черным морем, иные же—с полярными морями. Эта часть морской фауны мало имеет представителей в Каспие, по причине слабой солености его вод.

Животная жизнь необычайно богата в море у Астрахани, не только среди поверхностных вод, но также на глубинах нескольких сот сажен. Огромное количество рыбы, населяющей Каспий, приписывается чрезвычайному обилию растительной пищи, которую эти животные находят в мелких водах северных областей моря и в бесконечных камышах Волги и других рек, впадающих в этот морской бассейн. По некоторым рассказам древних путешественников и даже современных писателей, улов рыбы в Каспийском море достигает почти баснословных размеров: часто бывает, что рыбу ловят тысячами и десятками тысяч штук. Вероятный годовой улов около 25 миллионов пуд., представляющих ценность от 30 до 37 миллионов рублей; но оффициальная статистика, не принимающая в рассчет мелких рыболовных станций, дает гораздо менее высокие исчисления. В 1872 году в Астраханском уезде на морском рыбном промысле было: рыбаков 23.000; простых судов 2.780, рыболовных пароходов 19; ценность улова—18.490.500 рублей. Прежде дороговизна соли, обложенной высоким акцизом, не позволяла рыболовам солить мелкую рыбу и отправлять ее в другие местности России.

За пределами нынешнего бассейна Каспия, многочисленные соленые озера, находящиеся в уездах Новоузенском и Николаевском, должны быть рассматриваемы тоже как остатки моря. Свойственные морскому бассейну раковины были находимы даже в соседстве Сызрани и Самары, близ большого изгиба Волги (Самарской луки), и даже гораздо далее на север, в Болгарской равнине, к югу от слияния Камы с Волгой. Геолог Языков, открывший эти раковины, полагает, что Сызранская равнина некогда была заливом Каспия, сообщавшагося, может быть, с другим, более северным морем, по бывшему ложу которого теперь протекают Волга, Кама и их притоки. Относительно степей, уровень которых ныне ниже поверхности Средиземного моря и уровня Манычского порога, не может быть никакого сомнения: это, очевидно, остатки древнего морского дна, усеянные Каспиями в миниатюре и пересекаемые речками и ручьями или, вернее, потоками новейшего образования; таковы, например, речки Большая и Малая Узень, текущие от северо-запада к юго-востоку с замечательным параллелизмом и в том же направлении, как и низовая Волга. Это, без сомнения, потоки, вырывшие себе русло в аллювиальной почве тотчас же после отступления вод Каспийского моря.

Из бесчисленных маленьких Каспиев, рассеянных по степи, самый знаменитый тот, где находится соляное озеро Элтон, прежде называвшееся у калмыков Ялтон-Нор, то-есть «Золотое Озеро»: оно было так названо, без сомнения, по причине блестящего отражения его поверхности под лучами вечернего солнца. Но обыкновенно эта пустынная местность, где живут только несчастные рабочие, привлекаемые соляными промыслами, представляет очень печальное зрелище. Нигде зелень не являет приятного контраста однообразной глине, бурой или желтоватой, на которой там и сям показываются полосы белой соли: домики рабочих, складочные амбары компании, пирамиды соли, расставленные рядами, точно палатки армии, большие фуры с солью, запряженные волами, которые тянутся обозами по дороге к Волге,—вот единственные предметы, на которых может остановиться взор среди беспредельной равнины. Озеро Элтон, воды которого, блистающие на солнце, кажутся красно-фиолетовыми, покрывает пространство в 200 кв. километров, но глубина его, почти везде одинаковая, не превышает 1 фута (3 дециметра); только когда ветер дует с большой силой из одной и той же точки горизонта, вся масса озера перемещается: резервуар, осушенный с одной стороны, выступает из берегов с другой, и воды, приносимые волнением, скопляются в виде слоя толщиною около аршина. Ложе озера сплошь состоит из соляных пластов чрезвычайной твердости, которые до сих пор еще не измерены до большой глубины. Рабочие не добираются до этой твердой соляной скалы; они ограничиваются разработкой новых слоев, которые образуются каждый год на окружности озера, во время таяния снегов, когда глинистые воды, содержащие соляные частицы, стекают из окружающей степи. Количество соли, на которое ежегодно увеличивается пласт, отложившийся в Элтонском бассейне, исчислено приблизительно в 120—125 миллионов пудов. Насыщенная солью вода до такой степени густа, что рабочие с трудом ходят в ней; она никогда не замерзает, даже когда температура опускается до 30 градусов ниже точки тающего снега; но в сильные морозы опасно погрузить обнаженные члены в этот густой рассол: кожа тотчас же чернеет, и иногда появляется антонов-огонь. Есть предание, будто в некоторых местах среди озера бьют ключи чистой и холодной воды. Несколько каналов, вырытых против промысловых строений, позволяют плоскодонным баркам ходить от берега к затопленным ломкам; но эти канализационные работы составляют почти все, что сделано до сих пор промышленностью для утилизации громадного соляного бассейна. Добыча соли на Элтоне значительно увеличилась со времени передачи казною эксплоатации этого промысла частной компании; теперь эта последняя разработывает главным образом озеро Баскунчак, более близкое к Волге.

Большая часть солонцоватых степей простирается на север от Каспийского моря, между течением Волги и течением Урала. К западу от Каспия пояс солончаков гораздо менее широк; степи там почти все состоят из глинистых равнин, усеянных озерами, из которых иные имеют пресную воду. На севере, тянутся степи, песчаные почти на всем их протяжении, и прерываются только болотами да двумя триасовыми островками, Большим и Малым Богдо, из которых первый изрыт пещерами; кое-где пески нагромоздились в виде дюн, которые передвигаются с места на место, по воле ветра. Что касается каменистых степей, то их совсем нет на европейском берегу Каспия, тогда как они занимают почти всю азиатскую сторону этого моря, сторону угрюмую и пустынную. Все эти степи, солончаковые, глинистые или каменистые, нисколько непохожи на днепровские травяные степи, и скудные пастбища, с редкой травой, показываются лишь там и сям в низинах, на довольно большом расстоянии от нынешнего берега моря. После нашествия саранчи, что случается довольно часто, на этих пастбищах не остается ни одной былинки, и даже камыши на болотах пожираются до самого уровня воды, наполненной хлопьями грязи. А между тем и в этих негостеприимных пустынях живут там и сям не только кочевники, киргизы и башкиры, но также смелые колонисты, великорусские казаки, составляющие как бы авангард племени, которое населяет всю центральную Россию.

К востоку от реки Урала, каменистые плоские возвышенности, прерывающие однообразную поверхность степей, суть первые отроги или предгорья длинного хребта Уральских гор, которые теряются на крайнем севере в Арктическом океане, пройдя 28 градусов широты, через четыре пояса—степей, лесов, тундр и плавающих полярных льдов.

Часть Уральского хребта, начинающаяся около потоков Печоры и ограничивающая на востоке бассейн Волги, не сопровождается побочными параллельными цепями или отрогами, как Урал Вогульский, Остяцкий и Самоедский; только несколько массивов поднимаются на востоке, с сибирской стороны, достигая некоторыми своими точками более значительной высоты, чем другие вершины Урала: такова, например, гора Денежкин-Камень. К югу от Конжакова-Камня, Урал теряет вид гряды гор: это уже не более как ряд хребтов, поднимающихся средним числом от 650 до 1.000 футов над соседними низменными пространствами; при том основание этой незначительной выпуклости земного рельефа так широко, что оба склона её имеют едва заметный скат. Поднимаясь со стороны Европы к верхушке хребта, которая находится всего только на 1.180 футах абсолютной высоты, думаешь, что все еще едешь по равнинам; горы показываются только вдали в форме невысокой зубчатой полосы, подернутой синеватой дымкой. На азиатском склоне покатость еще более отлога и постепенна: не приходится спускаться даже на 50 сажен до Екатеринбурга; это—не перевал, не горный проход, соединяющий два низменные пространства, а просто невысокий порог. При том же голая скала показывается лишь в очень немногих местах: она почти везде покрыта мхом или даже торфяниками; целые озера скрыты, говорит геолог Лудвиг, под слоями торфа, до того толстыми, что через них проложены колесные дороги, и безопасно совершается езда. Большие леса простираются на скатах гор и в долинах, удаленных от дорог; но в соседстве рудников и горных заводов все высоты уже оголены от прежнего древесного покрова; много леса потрачено также на постройку судов. Каждый год сотни барок и других мелких судов выходят из верфей, чтобы везти руду в нижележащие местности, и ни одно из этих судов не возвращается назад: все они, по приходе в место назначения, разбираются, и материал, из которого они сделаны, продается за бесценок. В больших лесах, которые еще существуют, медведи довольно многочисленны, но человек не боится их; ягоды, которыми питается зверь, везде находятся в изобилии; в лесу часто встречаешь искалеченные рябины, у которых медведь обломал ветви, чтобы легче достать гроздья ягод.

Средняя область Урала, которую атмосферные деятели всего более понизили в течение ряда веков, приобрела особенно важное значение, благодаря своему богатству драгоценными металлами. Там добывают, с 1815 года, золото в соединении с платиной и находят в то же время другие металлы, особенно медь, почти всегда сопровождаемую породами пермской формации, а также железо, которое образует целые горы. Однако, не в самых горных породах, граните или серпентине, рудокоп ищет золотоносные жилы: природа уже растерла, измельчила горы, вероятно, действием древних ледников, и обломки их покрывают значительное пространство. С каждой стороны горной цепи, равнины, Пермская и Оренбургская, также как равнины Азии, состоят из обломков, залегающих поясом около 300 верст средней ширины, при глубине почти в 70 сажен: это—горные породы, раздробленные, оторванные от Урала, затем унесенные водами с той и другой стороны гор и рассеянные по низменным землям. Если бы все эти обломки были обратно перенесены на хребет, то они увеличили бы его высоту по малой мере на 2.000 футов. В этих-то грудах обломков, выровненных на поверхности торфом, мхом или дерном, рудокопы находят, часто рядом с ископаемыми костями больших жвачных, руду, извлеченную из её первоначального месторождения льдами или водами. Восточный склон Урала богаче западного металлами: в Азии сосредоточены главные рудники и самые деятельные металлургические заводы; там даже в сплошной скале находят древние подземные галлереи, прозванные «чудскими рудниками», где собрали множество орудий из меди, но не нашли ни одного, которое было бы сделано из бронзы, из чего можно заключить, что раса древних рудокопов исчезла до наступления бронзового века в собственном смысле. По преданию, старые, очень богатые, рудники будто бы еще известны некоторым туземцам; но последние всегда упорно отказывались показать вход в эти рудники из опасения, чтобы их не заставили участвовать в тяжелых работах эксплоатации. Это напоминает нам южно-американских квичуасов, которые много раз с умыслом заваливали вход в самые обильные металлом золотые рудники.

В одной из больших горнозаводских областей, немного севернее Златоуста, Уральский хребет, постепенно поднявшийся перед тем на более значительную высоту, делится на две ветви, направляющиеся к югу на подобие опахала и расходящиеся друг от друга, чтобы образовать широкия долины, в которых берут начало река Урал и её приток Сакмара. Западная ветвь достигает версты в вышину некоторыми из своих вершин, каковы: Юрма, Таганай, Уренга; горою Иремель она поднимается почти на полторы версты над уровнем моря и, следовательно, по высоте равна большим горным массам Северного Урала. Две другие цепи: средняя, которая продолжает собою главную ось гор, и восточная, которая сливается с плоскогорьями, прилегающими к Аральскому морю, менее возвышены, чем западная ветвь, последние отроги которой тянутся на севере, параллельно течению реки Урал. На южной своей оконечности система Уральских гор имеет не менее 300 верст в ширину.

Различные высоты Среднего и Южного Урала

| Средний Урал | Южный Урал | ||||

| Метр. | Фут. | Метр. | Фут. | ||

| Денежкин-Камень | 1.630 | 5.300 | Иремель | 1.530 | 5.060 |

| Конжаков-Камень | 1.460 | 4.800 | Юрма | 1.050 | 3.450 |

| Гора Благодать | 460 | 1.500 | Таганай | 1.050 | 3.440 |

| Екатеринбургский порог | 360 | 1.180 | Ахтуба | 790 | 2.660 |

Река Урал, течение которой продолжает Уральские горы, как оффициальная граница Европы и Азии, в старину называлась Яиком. При имп. Екатерине II это название было запрещено и как бы предано проклятию, по причине печальной известности, которую доставило ему возмущение Яицкого казацкого войска, под предводительством Пугачева; но, может быть, самая эта причина помешает забвению прежнего наименования. По длине своего течения, Урал принадлежит к числу больших рек Европы, но не по обилию своих вод. Он берет начало на азиатском скате гор, в ущельях Калгантау, и получает свои первые притоки из долин, защищенных от дождевых ветров: среднее количество влаги, выпадающей в форме дождей и снега в верхнем бассейне Урала, не достигает, вероятно, нигде 40 сантиметров в год и даже постепенно уменьшается от севера к югу; при входе в равнины река протекает через страны, где годовое выпадение дождя менее 25 сантиметров, и при том испарение отнимает у неё значительную часть этой воды. Русло реки, состоящее из глинистых слоев, почти везде имеет не менее 50 сажен в ширину, а местами достигает даже 80 сажен; но воды реки не глубоки, и торговый город Оренбург, главный складочный пункт для товаров, идущих из Европы в Азию и из Азии в Европу, не может пользоваться Уралом для судоходства, хотя среднее течение реки, отклоняемое к западу плоскогорьями полуденной степи, следует в направлении с востока на запад, то-есть в направлении наиболее благоприятном для транзита между Россией и Туркестаном. В среднем своем течении Урал имеет только два сколько-нибудь значительных притока: на севере—Сакмару, на юге—Илек; ниже он получает только простые ручьи, затем вниз от Уральска, там, где река снова принимает южное направление, притоки редко достигают ложа главного потока: по большей части они теряются в песках или разливаются большими лужами, которые иногда перемещаются, уступая давлению подвижных песчаных бугров, или барханов, перегоняемых ветром по равнине. По принятии в себя речки Солянки, которая приносит ему солоноватую воду, Урал не питается более никакими текучими водами: на протяжении около 475 верст, то-есть почти четверти всей его длины, он извивается медленно по степи, не получая ни одной капли воды; все реки, направляющиеся к его долине, как, например, Большая и Малая Узень. останавливаются на пути, не достигая главной реки. Объем жидкой массы, текущей в русле Урала, уменьшается мало-по-малу в направлении от севера к югу: при начале своей дельты Урал, уменьшенный испарением, не имеет даже половины того количества воды, которое он несет у города Уральска.

Положительно известно, что в последние сто лет эта река стала гораздо мелководнее, отчасти, без сомнения, потому, что леса на среднем её течении были истреблены, сначала калмыками, потом киргизами, но главным образом вследствие общего уменьшения дождей во всем поясе, обнимающем полуденную Россию и Туркестан. В 1769 году, когда Паллас путешествовал по этой стране, Урал соединялся с морем девятнадцатью устьями, и речная дельта обнимала пространство почти в 2.700 квадр. верст. В 1821 году дельта, уменьшившаяся более чем наполовину, состояла уже только из девяти ветвей, из которых четыре были достаточно глубоки для судоходства. С 1846 года обыкновенно существует только три рукава Урала, и прежние протоки наполняются, целиком или отчасти, только в исключительных случаях, во время весенних разливов; самые названия их, Мокрый Баксай, Черный Ручеек, обсохший Ерик и другие, подобные им, свидетельствуют о малом количестве воды, которую несут ныне эти речные русла. В 1866 году, одна из трех еще существующих рек, глубиною в 21/2 фута, была доступна мелким судам во всякое время; две другие имели соответственно только 2 и 1 фут средней глубиной. Из этого видно, что по объему жидкой массы Урал—одна из маленьких рек Европы; он меньше Шаранты или Шельды. Вычислено, что если обмеление будет продолжаться в такой же пропорции, как в течение прошлого столетия, то река не будет достигать моря: она высохнет в нижней своей части, подобно тому, как это случилось, около половины настоящего столетия, с её восточной соседкой—Эмбой. Вот числовые данные, относящиеся к реке Уралу: Длина реки (по Тилло) 2.230 верст (2.380 кил.), площадь речного бассейна 219.279 квадр. в. (250.000 кв. кил.), среднее количество протекающей воды в секунду 50 куб. метр. (?)

Вся низовая равнина Урала усеяна так называемыми старицами, или ложными реками, бывшими рукавами, отрезанными теперь от главного ствола, как сучья подрезанного дерева; а с восточной стороны тянется целая сеть старых озерных бассейнов, разделенных параллельными буграми, совершенно похожими на бугры нижней Волги.

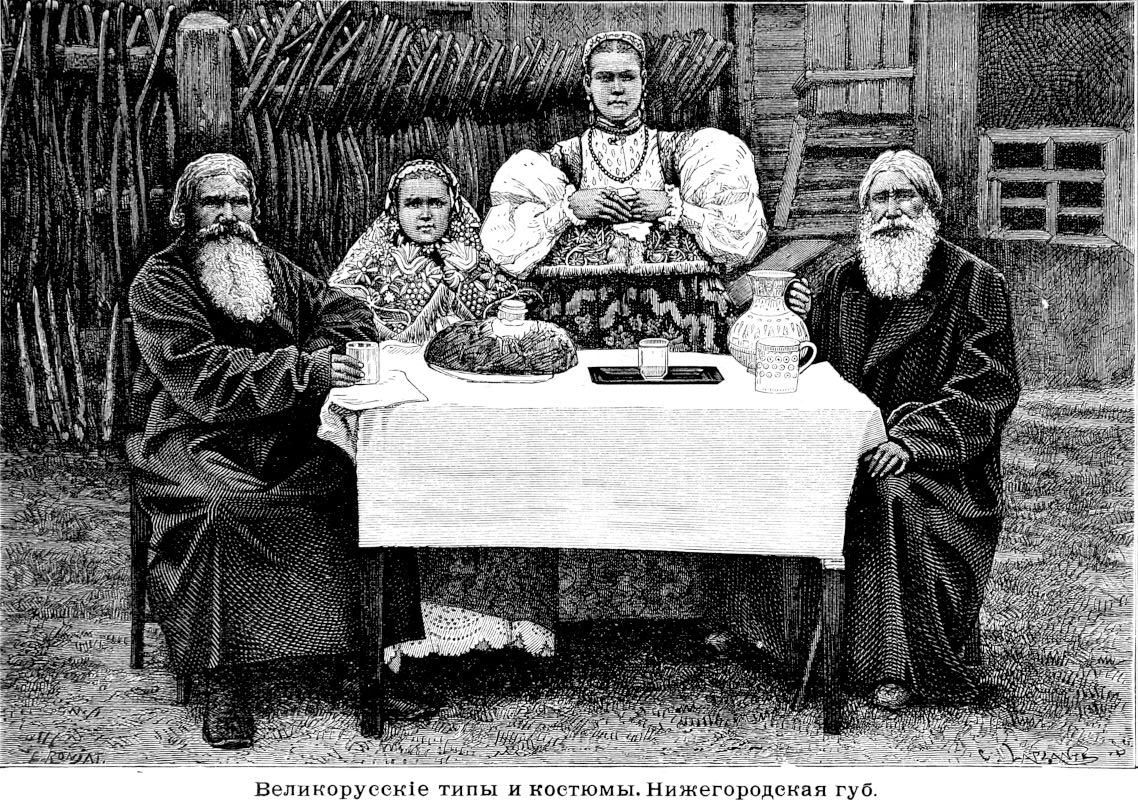

Великоруссы составляют более половины населения Российской Империи. Они не только занимают почти всю центральную Россию, равно как наибольшую часть бассейна Невы, но также выдвинулись сплоченными массами к северу, востоку и югу, а с западной стороны имеют многочисленные колонии в прибалтийских губерниях и в Малороссии. Из них состоит большинство жителей у северного основания Кавказских гор; точно также и в Сибири обширные пространства, превосходящие величиной Францию, имеют население сплошь великорусское. Великоруссы сделались господствующим племенем в государстве; они распространили свои политические формы на всю остальную Империю; язык их первенствует между другими языками и наречиями—и как язык оффициальный, и как язык литературный. В сравнении с другими национальностями восточно-славянской державы, великоруссы имеют то преимущество, какое дают им материальная связь и сплоченное единство. Во всей Великой России народ представляет такое же однообразие по внешнему виду, как и сама природа; повсюду города, деревни и нивы похожи как две капли воды; почти везде один и тот же тип лица, одни и те же костюмы, исключая женских нарядов; образ жизни везде один и тот же; язык представляет легкия местные различия; областных контрастов между населением совсем не существует.

Вообще говоря, великоруссы немного ниже ростом, но за то коренастее малороссов и белоруссов; правда, между жителями центральных губерний оказывается при рекрутских наборах всего больше молодых людей неспособных к военной службе; но это зависит, может быть, от частного захирения (etiolement partiel) расы в прядильных, ткацких и других фабричных заведениях средней России. Там, где крайняя бедность, нечистый воздух, тяжелый, непосильный труд не ослабили организма, великорусские крестьяне замечательны своим крепким телосложением, широким лицом, высоким челом; они любят носить длинную и густую бороду, и им удалось сохранить это украшение, несмотря на гонения Петра Великого, который хотел обрить своих подданных, чтобы сделать их похожими на голландцев: за свои бородатые лица они до сих пор заслуживают прозвища кацапов или «козлов», которое дали им малороссы. Но на этих широких, бородатых физиономиях, между которыми многие с истинно благородным выражением, блестит живой взгляд и светится добродушная улыбка. Воспитание быстро сглаживает природную грубость у великороссийского крестьянина; черты лица у него делаются более тонкими, более живыми и осмысленными. «Человек в России,—замечает Мишле, говоря преимущественно об образованных славянах,—не похож на северного жителя: у него нет ни дикой энергии, ни угрюмой важности, характеризующих последнего. Русские скорее похожи на южан; это видно с первого взгляда по их манерам и поступи, по их проворству и подвижности». Их природное красноречие, так сказать, бьет ключом не только в словах, но и в жестах, и мимика их имеет пред мимикой итальянцев то преимущество, что она всем легко понятна.

Мизантропы из русских, говоря о своих соотечественниках, рисуют их такими темными красками, что внушили иностранцам некоторое предубеждение. «Остерегайтесь русского, говорят они, у него больше воображения, чем ума и больше ума, чем нравственности». Может быть, это и верно относительно тех русских, очень многочисленных, которые живут чисто искусственной жизнью и которым более важна внешность цивилизации, чем самая цивилизация: хитрые, льстивые, недоверчивые, честолюбивые, люди этого рода действительно таковы, что их нужно опасаться; но истинные русские, то-есть те, у которых правильный труд поддерживает равновесие их натуры, отличаются именно твердостью характера и последовательностью убеждений и правил. Великорусс не из тех, к которым можно бы было справедливо применить прозвище Slаvus Saltans, данное некогда западным славянам. Долгим терпением, сочетанием отваги и покорности судьбе он съумел колонизовать постепенно весь бассейн Волги, бассейн Дона и многие другие страны; не мало помогло ему в этом и его природное добродушие. Если он является отличным колонизатором, то обязан этим не только своему быстрому, сметливому уму, своей промышленности, постоянству в труде, мужеству в несчастии, но также своей доброжелательности в отношении всех, своему духу примирения и справедливости. Он пережил продолжительную и тяжелую неволю, но не усвоил всех пороков рабского состояния, и свобода мало-по-малу возвратит великоруссу все присущие ему от природы хорошие черты. Без сомнения, он еще подвержен паникам, внезапным страхам: чрезвычайно доверчивый, он дрожит часто перед воображаемыми опасностями; но он остается спокойным и сохраняет самообладание пред действительной бедой.

Очень кроткие и мягкие нравом, любящие по-своему своих близких, откровенные и поспешные в сердечных излияниях, великоруссы, однако, склонны поклоняться силе, и в крестьянских семействах власть отца, власть мужа еще пользуются неоспоримым правом. Какая-то странная смесь насилия и действительной доброты часто встречается в их семьях. Еще в семнадцатом столетии отец, выдавая дочь замуж, покупал новую плеть, чтобы напутствовать свое детище последними ударами, дозволенными родительской власти, и передавал это орудие новому господину, с советом пользоваться им почаще и без пощады. Входя в брачный покой, супруг действительно ударял свою жену по спине и по плечам, приговаривая: «забудь волю родимого батюшки, исполняй теперь мою волю!» Однако, свадебная песня рекомендует ему взять «шелковую плетку». Брак по любви, как в Малой России,—составляет в Великороссии исключение: все условия брачного союза заранее определяются главами семейства; ни жених, ни невеста не имеют права заниматься этим вопросом, и отец никогда не уронит своего достоинства, не снизойдет до того, чтобы советоваться или спрашивать их мнения в этом деле. Народные песни, особенно те, которые мы находим в сборнике Шеина, а также комедии и драмы Островского, могут дать понятие о том, какова внутренняя, домашняя жизнь, это «темное царство» великорусского быта. Деспотизм, но деспотизм доброжелательный—таков был непреложный закон в семейной жизни: «люблю как душу, а трясу как грушу», говорит одна пословица великорусских крестьян.

На общину или государство все смотрели как на большую семью: неограниченная власть, безапелляционная воля, предписываемая всем членам одним общим отцом,—таков был идеал, который каждый составлял себе об обществе. В этом отношении Малороссия и Великороссия представляют замечательный контраст. Каждый малорусский город развивался независимо от других; ни один не пытался поработить своего соседа; побудительными причинами войны между общинами были либо борьба за существование, либо жажда славы и страсть к приключениям, но они никогда не руководились властолюбием, стремлением к господству, или, по крайней мере, никогда не преследовали своих завоевательных предприятий с тем постоянством плана, с той вековой неуклонностью и настойчивостью, которые отличали политику великорусских князей. Народное выборное право всегда было сохраняемо в городах Киевской земли, также как в Новгороде и в других автономных городах западного славянского мира. Также было в древних вечевых городах Великой Руси, и такова причина, почему суздальские князья поселились в деревне Москве, а не в каком-нибудь старом городе, сильном своими общинными вольностями. Но преобладание Москвы на севере произвело большой контраст учреждений. Каково бы ни было происхождение, еще очень темное, древнего первенства Киева,—это первенство не имело ничего похожего на главенство Москвы. Киев был только «первый между равными»; политический союз поддерживался свободной федерацией в течение всего первого периода русской истории; впоследствии, в шестнадцатом и семнадцатом столетиях, таким же образом организовались вольные казацкия общины или товарищества: даже начальники их, «войсковая старшина», возвращались в ряды толпы, по окончании службы, на которую они были временно выбраны своими товарищами—такими же казаками, как и они сами. Впрочем, идеи и формы быта запорожцев не были ограничены тесным кругом Сечи: вся Малая Россия хотела быть казацкой общиной. Ничего подобного не было в Московии. Там власть, достигнутая одним родом, была благоговейно почитаема народом и продолжалась, как божественное установление, из поколения в поколение: «не Москва дает закон князю, а князь дает закон Москве», говорит пословица. Священный характер династии переносился даже на стольный город, и Москва, преемница византийского духа, сделалась «третьим и самым святым Римом, царству которого не будет конца». Господство татар способствовало в сильной степени укреплению могущества великих князей восточнославянского государства: монгольские ханы, заботившиеся прежде всего и больше всего об исправном получении дани, имели прямой интерес собирать ее чрез посредство одного князя, ответственного перед ними, хотя свободного от всяких обязанностей в отношении своего народа. Но самодержавие московских царей существовало в зародыше уже в двенадцатом столетии в княжестве Владимирском. Можно объяснить самодержавную форму московского общества историей русской колонизации в этой стране, населенной первоначально финнами и татарами. Князья киевской династии отправились туда как предводители воинов и поселенцев,—подобно тому как это было в Пруссии, где немцы колонизовали славянскую землю,—и раса или народность, образовавшаяся в Московии, сделалась самой живучей из всех, но в то же время и самой послушной. С успехами великорусской централизации, политические формы и идеи Москвы все более и более принимали национальный характер и в конце концов заглушили традиции новгородские и казацкия. В своих общинах и различных товариществах или артелях великорусс такой же поборник начала равноправности, как и другие славяне,—может быть, даже больше; но в понимании политического устройства он является наиболее последовательным из монархистов. «Государь—батька, земля—матка»; «народ—тело, Царь—голова»; «без Царя земля вдова»; «без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится», говорят старинные великорусские пословицы. Даже религиозные секты Великой России, образовавшиеся с конца семнадцатого столетия и которые считают нынешнее государство «царством звериным», а на главу его, Петра Великого, смотрели как на «антихриста», отвергают только титул «императора», как чужеземный; тем не менее они фанатически стоят за царскую власть и сверху ждут своего Мессию. В западных странах, столь часто волнуемых революциями, даже фанатические приверженцы старого порядка не могут составить себе понятия о том, что такое горячая любовь, смешанная с трепетом, которую испытывают образцовые подданные, думая о своем повелителе; для них он—земной Бог. Такое благоговейное обожание государя нередко встречается в России. Встарину подданные боялись царя, и самое имя его произносили не иначе, как со страхом и трепетом: если он был капризный и жестокий, они падали ниц перед ним с тем большим благоговением: он казался им тем величавее. Регулятора своих собственных поступков они искали не в самих себе, а в воле властителя, непреклонной или изменчивой. Ни один государь не был более популярен на Руси, чем Иван Грозный: он казался своим подданным великим, как сама судьба. Народ, забывший стольких других героев, еще помнит Ивана IV; точно также Владимир, которого он прославляет в своих песнях, все еще является в его глазах князем «миросердым и грозным». С тех пор, как великие князья московские сделались властителями Великой России, все народные волнения в этой стране были проникнуты духом верности царю. После длинного ряда Лжедимитриев и Лжепетров, донской казак Степан Разин поднял в семнадцатом веке население южной Московии «против бояр, за царя»; а когда, в следующем столетии, другой донской казак, Емельян Пугачев, увлек за собой Яицкое казачье войско и крестьян волжского понизовья на последнюю большую войну крепостного люда, ему удалось поднять народ только выдавая себя за истинного государя Петра III, обвиняя Екатерину II, «царицу дворян», в похищении престола. Многочисленные частные возмущения, происходившие в течение этого столетия, все отличались подобным же характером. Бунтовщики никогда не сомневались, что дело их—царево дело, и что чиновники подкуплены помещиками, врагами государя. И если русские крестьяне надеялись еще на общий передел земель, то они ожидали решительного слова от верховной власти, несмотря на все объявления правительства об ошибочности таких ожиданий.

Язык великоруссов сделался оффициальным языком всей России, с исключением других славянских наречий Империи; в хорошей разговорной речи принято употреблять московский выговор. Таким образом, преобладающее значение окончательно завоевано славянскою речью, которая стала языком большинства народа и преемников московского престола. Все национальности восточно-славянской державы, родная речь которых—не великорусский язык, принуждены последовательно усвоивать его вполне или отчасти; одни, как напр. поляки, остзейские немцы, эсты, латыши, литовцы, выучиваются языку господствующей народности в школе, в военной службе или повседневной жизни; другие, белоруссы и малоруссы, естественно склонны, вступая в мир мысли, употреблять язык, легкий для них, которым говорит большинство их соотечественников, и который более развит, более богат литературными произведениями, чем их собственный. Что касается инородцев, финнов, монголов, татар и т. д., то для них великорусская речь есть язык самой цивилизации; а евреи, верные своему немецкому жаргону, умеют производить гандель, делать гешефты на всяких языках, и особенно на том, который всего более употребителен на базарах и ярмарках. Национальная русская литература, хотя очень богатая былинами и «старинами», или эпическими песнями, и представляемая в последние сто лет писателями большого таланта, все же не имеет таких сокровищ, которые могли бы сравниться с богатствами западных литератур; кроме того, она должна была заимствовать из немецкого, голландского, французского и английского языков множество терминов, относящихся к ремеслам, искусствам, наукам, и многочисленные французские обороты, дух которых не согласуется с духом славянского языка, вошли в разговорную речь; тем не менее русский язык—один из самых богатых, самых выразительных и самых гибких между арийскими языками. Он составляет свои сложные слова с такой же легкостью, как и язык немецкий, не имея тяжеловесности последнего, и его гортанные ноты сочетаются с интонациями ласкающей мягкости. Разнообразие звуков русского языка—одна из главных причин, и едва-ли не важнейшая, той легкости, которую русские обнаруживают в изучении иностранных языков. Их гибкий орган произносит легко и изящно почти все звуки, которые, в европейских языках, наиболее отличаются от славянских наречий. Впрочем, нужно также принять в рассчет влияние наследственности, ибо уже впродолжении большего числа поколений русские достаточных классов держатся обыкновения обучать своих детей по крайней мере французскому языку. При том, русские любят нравиться; а чтобы не ударить лицом в грязь перед чужеземцами, нужно уметь беседовать с ними на их собственном языке, как говаривал в двенадцатом столетии уже Владимир Мономах, отец которого объяснялся на пяти языках. Число лиц, говорящих более или менее по-французски, к востоку от Вислы, простирается до 300.000 слишком.