Глава I Общий взгляд на Азию

I

Из всех материков, называемых обыкновенно «частями света», Азия по своей величине самая значительная: она составляет почти ровно третью часть всей поверхности суши, взятой в целом, превосходит своими размерами площадь, занимаемую Америкой, и на треть больше Африки; Европа, на которую можно смотреть отчасти, как на простой полуостровной придаток Азии, равняется немного более, чем пятой части её. Выразив величину Азии в числах, получим, что поверхность континентальной Азии, без Каспийского моря и восточных уездов Пермской губернии равна 39.034.200 кв. верстам, а вместе с островами Японскими, Филиппинскими и Зондским архипелагом—41.690.040. кв. в.

Но если, при такой обширности территории, Азия занимает первое место между другими частями света, то, в прочих отношениях, как например: в богатстве полуостровных форм, в величине береговой линии, в количестве закрытых морей и в распространенности морского климата во внутренней части континента, она, во всяком случае, значительно уступает маленькой Европе. Азия не может дать, подобно Европе, своим обитателям очень важного—географического единства. Разъединенная высокими плоскогориями, бывшими днищами морей, на области совершенно различные, она лишена дождей на громадных протяжениях, что, вместе с сухостью воздуха вообще, холодом, разреженностью вдыхаемой атмосферы, служит большим препятствием для свободного передвижения народов; кроме того, склоны противулежащих гор не соединены здесь между собою теми естественными дорогами, какими служат в Европе долины Альп. Азия могла быть родиной нескольких местных цивилизаций, но Европе, её наследнице, надлежало слить их все вместе и создать ту высшую культуру, которая может быть воспринята всеми народами на земном шаре.

Сравнительно с другими материками, Азия преимущественно страна плоских возвышенностей. Если бы вся суша погрузилась одновременно в воды океана, то в то время, когда другие «части света» давным бы давно совсем исчезли—или же указывали о своем существовании только островками, верхушками гор—центральная часть Азии, с окаймляющими ее горными кряжами, все бы еще, словно цитадель, высоко поднималась над поверхностью волн. Азиатские плоскогория и пространство, которое они ограничивают, образуют, так сказать, среди континента другой континент, и при том совершенно отличный от окружающего, с иными климатом, флорою, фауною и людьми. Эти-то плоскогория, поднимающиеся в некоторых местностях на несколько тысяч футов, дают Азии, в общем, наибольшую высоту над морским уровнем, сравнительно со всеми другими материками Старого и Нового Света. Гумбольдт определил среднюю высоту Азии в 350 метров; между тем как Крюммель, основываясь на картах новейших исследователей, полагает возможным принять вместо 350 метров—500: средняя же высота Европы выразится тогда лишь 2/3 от этого числа.

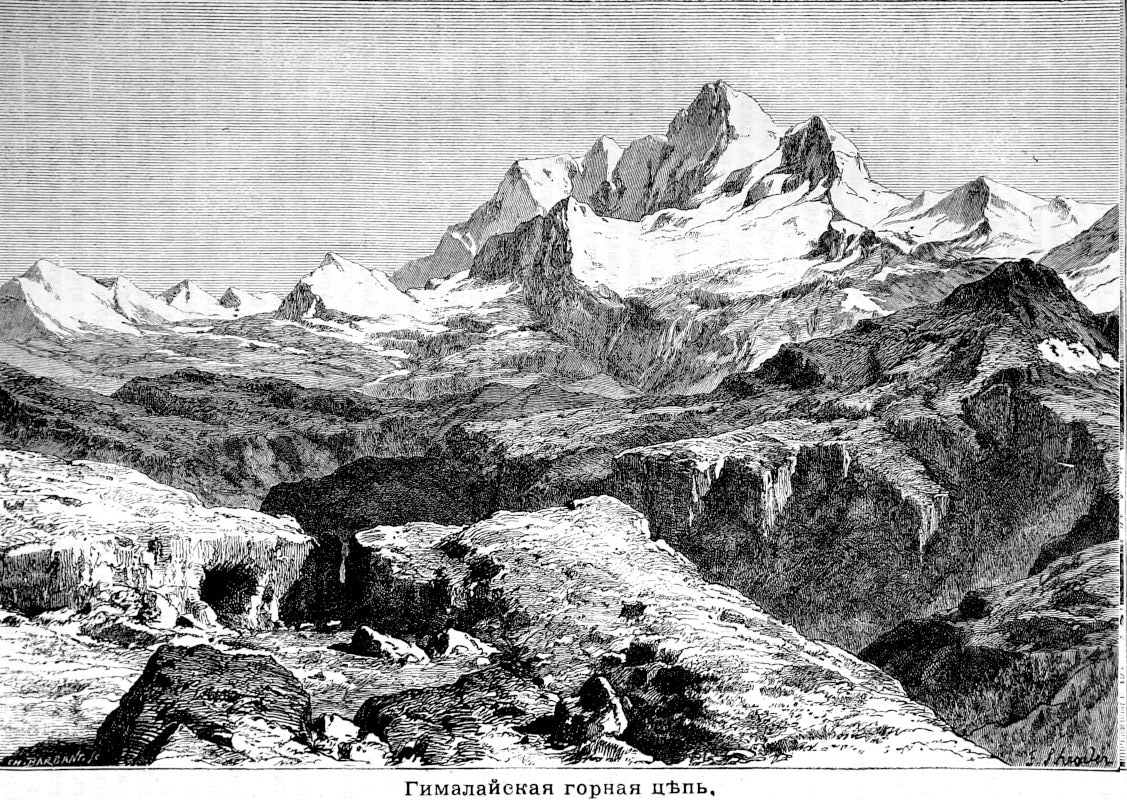

Азия богаче береговыми извилинами, нежели Африка и Южная Америка: в особенности же южная часть её, где берега выдаются в виде полуостровов, омываемых заливами, и островов, разбросанных по соседним морям; но зато вся срединная часть материка, заключающая в себе плоскогория и пустыни, представляет поразительное однообразие в очертаниях. Эта поверхность, ограниченная с юга могучим Гималаем, Дапзангом и Каракорумом, почти со всех прочих сторон окружена еще другими горными цепями; на западе от нее отделяются различные хребты, изрезывающие Памир; на северо-западе Тянь-Шань; на севере—Алтай, а на востоке и северо-востоке—несколько горных кряжей, отделяющихся один от другого речными долинами. В целом, эта местность, столь отличающаяся от окраин Азии и заключающая в себе Тибет, Китайский Туркестан и степь Гоби, имеет вид громадной трапеции, постепенно съуживающейся по направлению к западу. У юго-западного угла её поднимается горный узел, образуемый пересечением Гималая и Каракорума;—здесь центр тяжести всего материка. Три больших равнины и три плоскогория расположены в перемежку, в виде радиусов одного колеса вокруг этого горного узла, имеющего, однако, высоту меньшую, чем многие другие массивы Азии: можно подумать, что вследствие явления интерференции, высоты опустились здесь в этой точке их скрещения. Три низменных области, расходящиеся радиусами от центрального узла, суть: равнина Татарии—с северо-запада; бассейн Тарима—с востока и, наконец, впадины, по которой текут Ганг и Инд,—с юга и юго-востока. Три плоских возвышенности, соприкасающиеся между собою почти в центре Азии:—Памир, Тибет и Иран. Последнее плато начинается сначала простою горною цепью Гиндукушем, отделяющею долины Инда и Аму-Дарьи; впрочем этот отросток слишком короток и самые возвышенности, примыкающие к нему, далеко не так высоки и обширны, как Тибет; но они имеют еще более правильную геометрическую форму: плоскогорие Иран, включающее в себе большую часть Афганистана, Белуджистана и Персии, представляет собою трапецию, две стороны которой, северная и южная, почти совершенно параллельны.

Северо-западная часть Иранского плоскогория, направляясь в Курдистан, Армению и Малую Азию, сливается там с другими горными массами, господствующими над Черным и Средиземным морями. Таким образом почти через весь азиатский материк тянется одна сплошная цепь, цельная на западе и раздвоенная на востоке, отделяя северный скат от южного и оставляя лишь несколько горных проходов, послуживших воротами, через которые пролегли исторические дороги. В самой средине восточной Азии, в том самом месте, где сплошная цепь раздваивается, Куэн-Лунь образует продолжение цепи Гиндукуш и других гор западной Азии; это самый высокий на земле хребет, если не по своим вершинам, то по своей массе, и тянется с запада на восток, вероятно, на протяжении 42-х градусов, т.е. на 3.557 верст; хребет этот составляет половину всей континентальной оси, более правильную, чем та, которая идет по направлению к Европе. Всю эту цепь, тянущуюся от восточной части Куэн-Луня до Тавра, в Анатолии, можно бы назвать «Диафрагмой», хотя греки и употребляли это название только для гор северного Ирана. Европа также имеет свою диафрагму, или преграду, образуемую Пиренеями, Севеннами, Альпами, Схаром (Skhar) и Балканами, которая продолжается почти до самых кряжей западной Азии; но в этой европейской «Диафрагме», где собственно говоря, мало настоящих плоскогорий, есть множество широких ущелий, удобных проходов и даже полных перерывов цепи, что так облегчает переселение с одного склона на другой.

Цепи гор, ограничивающих плоские возвышенности Азии, или поднимающихся среди них, замечательны своей правильностью направлений, а хребты некоторых горных групп совершенно параллельны между собою. Гималай, в том месте, где поднимается «Лучезарная Гора», или Гауризанкар,—кульминационная точка земного шара,—поворачивает на север от Индустана в форме кривой, образуя совершенно правильную дугу круга, центр которого находится в Средней Азии, и именно в степи Гоби. Вся Гималайская система, а равно холмы Терай в Индустане, Дапзанг, Каракорум и все прочия цепи южного Тибета следуют, на север и юг от главного хребта, по параллельной ему кривой. Куэн-Лунь, этот позвоночный столб континента, а вместе с ним и множество второстепенных хребтов, входящих в состав его, тянутся по тому же самому направлению. Очевидная параллельность горных цепей встречается в большей части горных систем Сибири, Китая, Индустана, Индокитая, Ирана и Передней Азии. Вообще же, если не брать в рассчет бесчисленные мелкие искривления цепей, можно сказать, что горы Азии имеют два главных направления: с востока-юго-востока на запад-северо-запад, каковы Алтай, Тарбагатай, западный Гималай, горы Ирана и Кавказа,—и с востока на запад, вернее: с востока-северо-востока на запад-юго-запад, каковы большая часть сибирских гор, Тянь-Шань и хребты, отроги которых теряются в плоскогориях Памира. В некоторых местах цепи, имеющие различные направления и представляющие собой кривую, выпуклая сторона которой всегда обращена к югу, пересекаясь между собою, образуют кое-где спутанные узлы, нарушающие общую правильность горной системы. Точно также и хребты, служащие продолжением Гималаи и Дапзанга, направляясь к востоку от Памира, встречаются с кряжами, расположенными правильными параллельными рядами к Тянь-Шаню и Алтаю; может быть скрещивания их образовали те высоты у Кизыл-Ярта и Тагармы, которые вздымаются на восточной окраине Памира. У китайцев они еще в глубокой древности были известны под одним общим названием Цунг-Линга или «Луковых гор», по той, вероятно, причине, что на их склонах растет дикий чеснок, усиливающий собою опасность переходов, делая уступы скользкими. Этой группой заканчивается тот воображаемый хребет Болор, которому Гумбольдт приписывал первостепенную роль в орографическом строении Азии. Если рассматривать строение континента, пренебрегая частностями, и придерживаться только резких очертаний, то можно заметить, что Китайская Империя защищена со всех сторон цепями гор и плоскогорий, направление которых согласуется с горными хребтами, стоящими отдельно, и которые вместе с тем образуют в общем, при посредстве Памира, острый угол, обращенный к западу и касающийся Гиндукушем западных плоскогорий.

Азия, как и Европа, раскинута более по направлению с запада на восток—географический факт, оказывавший очень сильное влияние на развитие человечества. В то время, как Европа и Азия вместе занимают в западно-восточном направлении более половины земной окружности и всего только четверть той же окружности по направлению с севера на юг, Новый Свет, сжатый между океанами Атлантическим и Великим, тянется в направлении, обратном с Азией: от арктического полюса почти к антарктическому, т.е. на протяжении более чем одной трети всей окружности нашей планеты. Вследствие полного контраста в общем расположении двух континентальных групп, флора, фауна и народы представляют подобный же контраст. В Азии виды легко могут распространяться в западно-восточном направлении, переходя с одного края континента на другой, следуя по градусу той же широты или же только слегка уклоняясь в сторону, чтобы пользоваться горными проходами там, где плоскогория мешают их движению. От равнин Оксуса и до западного прибрежья Средиземного моря, а также вплоть до Атлантического океана, народы могли перемещаться на всем этом протяжении, не встречая надобности приспособляться к иному климату и почти не замечая в нем резких перемен. Отсюда, начало общей цивилизации и взаимное влияние, распространяемые на громадном пространстве. Протяжение континента по направлению хода солнца содействовало заранее смешению всех рас Европы и Азии через скрещивание, и следовательно установлению, мало по-малу, некоторого единства в обеих частях Старого Света, тогда как Америка оставалась преимущественно страною разнообразий. Переселяясь с севера на юг и с юга на север, народы, а равно животные и растения, могли двигаться только по очень ограниченному пространству; к препятствиям, происходящим во многих местностях от резких переходов равнин к плоскогориям, здесь еще присоединяется разница в широтах. Местные цивилизации развивались в благоприятных тому местностях, но ни одна из них не имела большого влияния на другую; почти повсюду племена оставались без взаимной связи, враждовали между собою, или же совсем не имели понятия друг о друге. Каким образом, например, эскимосы могли соединиться в одну общую культуру с краснокожими, а эти последние—с мексиканцами, гватемальцами, с племенами муиски, квичуа, аймари, гварани и патагонцами? Только через посредничество Европы народы Северной и Южной Америки могли получить толчек, вдвинувший их в общечеловеческую колею. Благодаря положению обеих половин Америки в различных полушариях, европейцы различных климатов, португальцы, испанцы, итальянцы, французы, шотландцы и шведы, оставляя Старый Свет, могли направляться на север или на юг, по ту или по другую сторону экватора, в страны, климат которых сходен с климатом их родины и в различных поясах основывать «Новую Францию», «Новую Испанию», «Новую Шотландию», «Новую Англию» и проч. Если бы люди не могли перекочевывать из Азии в Европу по направлениям, параллельным экватору, или только слабо отклоняясь от этого направления, то они никогда бы не создали того прогресса, который дал им возможность переходить с севера на юг и приспособляться к берегам Нового Света, расположенным в направлении, обратном первобытному движению народов.

II

Азия вообще недостаточно исследована, и большую часть местностей, нанесенных уже на наши карты, путешественникам приходилось посещать лишь украдкой; но она еще менее известна в глубине своих недр. Передняя Азия, Сибирь и некоторые из горных групп, отделяющих ее от центральной Азии, а также Индустан, Трансгангетия и Китай—местности, разведанные и изученные геологами по формациям, расположенным, впрочем, в том же порядке, как и европейские. Кристаллические породы, древние сланцы и палезоические пласты входят, главным образом, в строение сибирских гор. Вероятно также, что Куэн-Лунь и Каракорум принадлежат к древнейшим образованиям континента, между тем, как Гималай, где новейшие напластования покоятся на кристаллических массах, происхождения более позднего: он приподнялся уже во время вторичного и третичного периодов. Можно судить о силе колебаний, происходивших в этой части земного шара, по тому факту, что эоценовые слои были подняты, около Лега. на высоту 15.000 футов.

Местности, где расплавленные породы, выходя из недр земли, разливались на её поверхности, занимают в Азии очень значительную часть континента. Возвышенности вулканического характера поднимаются в Сиаме и Пегу; а половина полуострова Индустана покрыта вулканическими породами. Грязевые, а также и горячие источники клокочат на вершинах глинистых конусов, у прибрежья Мекран и в окрестностях Гилменда; угасшие вулканы поднимаются в юго-западном углу Аравии и у Бабель-Мандебского пролива, равно как и на африканском берегу, в Эфиопии; Геджас и Синайский полуостров имеют также свои древние потоки лавы, а Сирия, в Джебель-Гауране, хранит еще остатки «ада»; в Малой Азии виднеются еще свои «опаленныя» Каппадокия, «Флеграйские поля», подобные итальянским, и огнедышащие горы Гассандаг и Арге: в Армении Арарат, Алагёз и Абул величественно поднимаются над другими вершинами; гигант Кавказа, Эльбрус, есть также древний вулкан, а по обоим концам Кавказского хребта открываются до сих пор еще кратеры, извергающие грязь и нефть. Наконец, Демавенд, поднимающийся гордо у южных вод Каспийского моря, есть также «огненная гора», еще неокончательно угасшая.

Северные кряжи высот, которые, под различными названиями, отделяют Туркестан и Сибирь от Китайской империи, должны быть разсматриваемы, как звенья той цепи, прерывающейся в нескольких местах, которая, направляясь от южной оконечности Африки к Новому Свету, образует громадный полукруг у океанов Индейского и Тихого. Другой же полукруг, как известно, может быть описан на континентах: это «огненный круг», намеченный еще Леопольдом фон-Бухом. Начинаясь с вулканов Новой Зеландии, он морем приближается к берегам Азии, проходит через острова Филиппинские, Японские, Курильские и направляется к американскому берегу, именно к Алеутским островам, и затем, продолжая идти на юго-восток, заканчивается почти у Магеланова пролива. В азиатской части этой дуги и в связанных с нею кривых, еще дымящиеся вулканы, или дремлющие, считаются сотнями; но из кратеров, находящихся на восточном берегу континента, производят извержение и поныне, лишь вулканы Камчатки, соединяющие кривую Курильских и Алеутских островов. В некоторых частях внутренней Азии видны также скопления остатков огненного происхождения и следы потоков лавы из вулканов, угасших во второй половине третичного периода или, во всяком случае, много столетий тому назад. Известно, что Гумбольдт любил обозначать в своих описаниях древние вулканы, отмеченные в китайских хрониках: один из этих вулканов, Пе-Шань, действовал еще не далее как в VII столетии нашей эры, и «наполнял воздух огнем, дымом и раскаленными каменьями». Существование этих кратеров было оспариваемо, и путешественники считали возможным предполагать, что собственно горения залежей каменного угля принимались прежде за вулканические извержения; но вопрос о них теперь уже разъяснен окончательно. На юг от Урумчи, почти у восточного края Тянь-Шаня, Столичка встретил вулканическую местность, замечательную своими потоками базальта, вулканическими конусами и их выщербленными кратерами. На запад от Иркутска громаднейшие потоки лавы наполнили долину одного из притоков Оби, и два кратера виднеются над поверхностью этих потоков. Видны также еще другие жерла вулканов в долине Иркута и, кроме того потоки лавы, далее к востоку, в бассейне Джиды, около Селенгинска, точно так же, как и на плоскогории Витим, близ северо-восточного угла Байкала. Лавы и базальты разливались также и в горах, прилегающих к Охотску. Следы недавних извержений в Сибири видны почти на всех горах и террасах, граничащих с северо-запада с Монгольским плоскогорьем.

С исчезновением морей соленой воды, наполнявшей прежде громадные впадины в центральной Азии, прекратилась и деятельность вулканов. Во всяком случае, существует еще на юг от Айгуна, в восточной части континента, в верстах 850 от моря, вулканическая область, где извержения происходили в 1721 и 1722 годах. Подробные отчеты о них, сделанные китайскими учеными, на которые указал г. Васильев, не оставляют никакого сомнения относительно факта недавних извержений; строения кратера, потоки лавы, выброшенные каменья, обломки и проч., наконец, целые облака пара, выделение сернистого газа из трещин, доказывают, что извержение происходило в таком же виде, как и в обыкновенных приморских вулканах. Даже самое название огнедышащей горы: Уйюн-Холдонги, т.е. «Десятихолмие», указывает, кажется, на то, что почва разверзалась не раз и выбрасывала конусы из обломков. Озера и степные болота, еще недостаточно высохшие на плоскогориях, может быть, отчасти объясняют образование этих вулканических душников.

Колебания уровня почвы, давшие теперешнюю форму континенту Азии, продолжаются и по сю пору, и настолько быстро, что на большей части морского побережья наблюдатели не успели даже констатировать их с тех пор, как приложены научные методы к изучению явлений природы. Нет, например, сомнения, что северные берега Сибири поднимаются мало-по-малу над уровнем океана, так как острова, удаленные от берега еще в половине предыдущего столетия, совершенно соединились с материком и при том не песчаными отмелями, но горной породой, образующей дно. Подобного же рода явления были замечены на западе Азии у берегов морей Черного и Эгейского: здесь также континент не перестает подниматься из воды со времени населения этих стран цивилизованными народами. Побережье Аравии, омываемое Красным морем, тоже поднялось, чему служат доказательством появившиеся из-под воды коралловые рифы. Известны также следы происходящего и в настоящее время подъема на берегах Мекрана и Малабара, на Цейлоне, в английской Бирмании, в Восточном Китае, у устьев Амура и в Камчатке.

Несколько труднее заметить понижение берегов, и потому до сего времени имеются достоверные данные только относительно немногих точек азиатского побережья. Часть берегов Сирии, Большой Рин между устьями Инда и полуостровом Куч, берега Фокиана, Тонкина и Кохинхины понижаются в текущий период времени. А также и части, лежащие вне материка—архипелаги Лакедивский и Маладивский—указывают на понижение их уровня: атоллы, т.е. кольцеобразные рифы, медленно погружаются с своими коралловыми диадемами, хотя полипы и поднимают их с года на год, поддерживая над поверхностью волн. Но полипы были не в силах так быстро возводить своих надстроек, например на рифах Шагоса, и этот остров совсем исчез под водою.

III

Могучий рельеф азиатских плоскогорий, заходящих своими вершинами в те пределы атмосферы, где воздух вдвое разреженнее, нежели в равнинах, чрезвычайно изменяет нормальный климат континента. Уже вследствие того, что Азия, взятая в целом, гораздо больше Европы и протяжением и массивностью форм, она менее подвержена влиянию моря и должна получать сравнительно гораздо меньше влажности, нежели наш маленький материк, полуострова которого разветвляются между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Центральная же часть Азии, почти вполне окруженная горами, задерживающими ветры, приносящие дожди и снега, орошается еще беднее, чем остальная часть континента. Однако склоны плоских возвышенностей, лежащих у самого берега, а также и горные кряжи, задерживают не всю влагу, приносимую ветрами: горные потоки и реки текут по склонам гор, обращенных к внутренней части Азии. Некоторые из этих речек, проходя через целый ряд поперечных долин, пробивают себе дорогу к океану, но большая часть их не могут выносить долгого пути: будучи слишком маловодными, они или высыхают, едва отойдя от своих истоков, или образуют водоемы несколько ниже того места, где берут начало; или же наконец попадают в ту глубокую впадину, которая простирается с юго-запада на северо-восток, между системами Тянь-Шаня, Алтая и Куэн-Луня.

Прежде, когда еще воды, стекавшие во внутрь ограды, окружающей плоскогория, были гораздо изобильнее, обширное море, почти такой же длины, как Средиземное, но уступавшее ему в ширине, наполняло почти всю нижнюю часть этой громадной азиатской впадины. Это «Высохшее море», или Ган-Гай, как называют его китайцы, находилось, как можно предполагать, почти на 5.000 футов выше теперешнего уровня океана, а глубина его вод достигала местами 400 сажен, как это видно из некоторых изысканий, произведенных новейшими путешественниками. Ган-Гай,—древние контуры которого можно еще распознавать там и сям, занимал, между Тибетом и хребтом Тянь-Шань, весь теперешний бассейн Тарима: между Тянь-Шанем и Алтаем он врезывался заливом, которому Рихтгофен дал название «Джунгарского бассейна»; на западе он соединялся с бассейном Шамо, где ветер теперь рябит лишь песок, проливом, усеянным островами, расположенными в том же направлении, как и Тянь-Шань. Теперь это днище «Высохшего моря» разделено небольшими порогами на вторичные впадины, занятые руслами рек, частью теперь уже совершенно высохших, а также болотами и более или менее выветрившимися солончаками, последними остатками того, что было некогда средиземным морем Азии.

Общее бесплодие почвы, как в этой впадине, так и в окрестных плоскогориях, недостаток влажности в воздухе, резкие переходы от жары к холоду—все это делает внутренние области замечательно похожими одна на другую, несмотря на их различное географическое положение и на разницу к широтах. Волнистые степи краснозема, тянущиеся в области Алтая и придающие иногда всему пейзажу вид огромной жаровни, глинистые плоскогория с их мрачным, серым колоритом, похожия на море густой грязи, местности с менее печальными видами, попадающиеся там и сям, пустыни, с их песчаными буграми, похожими скорей на гигантские волны, гонимые ветром, наконец, равнины, усеянные булыжником и обломками кварца, кремней, яшмы, карнеоля, аметиста, мелкая масса которых обращена уже в пыль и развеяна ветром,—все это в своей совокупности представляет крайне однообразное целое, но оно тем грандиознее, чем проще очертание линий. По этим громадным плоскогориям, с их бесконечными пространствами потянутого рябью песку, простирающимися от одного горизонта до другого, словно по волнующемуся морю в период пассатных ветров, караваны бредут по нескольку дней, иногда и недель, встречая везде на пути крайне бедную картинами природу, с её неизменным видом уныния и величия. Точно также, спускаясь с плоскогорий в низменности закрытого бассейна, нельзя заметить никакой перемены: степи плоскогорий, раскинувшихся на высоте 41/2 верст над уровнем океана, и равнина, заместившая собою «Высохшее море», пустынные земли Тибета и северной части Гоби, отделенные друг от друга пространством в 18 градусов широты, представляют тот же характер и то же однообразие; кое-где лишь встречаются оазисы с пресной водой, составляющие контраст своей роскошной растительностью с окружающими их скалистыми горами и степями плоских возвышенностей. Виды местных растений очень многочисленны, как в низинах, так и на высотах: вблизи текучих вод не встречается иных деревьев, кроме ив и тополей. Пастухи, кочующие со своими стадами с равнин на пастбища плоскогорий, взбираясь иногда на вышину 13—19.000 футов, не замечают там почти никакой перемены природы, несмотря на то, что подъем на горные поляны очень велик. Какая разница с Европой,—где так силен контраст между роскошными равнинами Ломбардии и утесами Альп!

Название «Центральная Азия» дано неудачно русскими той части континента, которая соприкасается с Европой, и которая принадлежит к той же самой арало-каспийской впадине, как и половина России, орошаемая Волгой и её притоками. По мнению Рихтгофена, это название следует удержать специально за Ган-Гаем и всею тою частью Тибетской возвышенности, воды которой испаряются, не имея стоков. В самом деле, эта часть континента отличается от всех других окраин Азии той очень важной особенностью, что продукты, происшедшие от разрушения плоскогорий и гор действием атмосферных влияний, оставались в самом-же бассейне, между тем как за её рубежем горные обломки постепенно уносились в море: там главное направление—центростремительное, тогда как здесь, т.е. вне пределов внутреннего бассейна, оно есть центробежное. Но на раздельном хребте, один склон которого обращен к Китаю, а другой к Каспийскому морю, т.е. к плоскогорью Памир, имеются также свои замкнутые котловины, воды которых не стекают в низменности. Афганистан и Иранское плоскогорие равным образом имеют свои отдельные бассейны, свои озера и болота, лишенные стоков. В западной части континента, в Малой Азии, также находятся скопления воды—соленые озера, не имеющие сообщения с морем, несмотря на относительное изобилие выпадаемой влаги в этой части Азии, окруженной почти со всех сторон морями. Наконец, вдали от гор и плоских возвышенностей, равнины Сирии, Аравии и Индии представляют собою обширные пространства, воды которых не стекают в моря. Вся арало-каспийская впадина, отделенная от Черного моря лишь небольшою выпуклостью, в 100 футов высоты, есть замкнутый бассейн или, вернее, собрание различных между собою бассейнов, в роде «Высохшего моря», с которым она, повидимому, когда-то соединялась посредством проливов Джунгарии, и величественными воротами которых были «Геркулесовы столбы»—вершины Тянь-Шаня, Тарбагатая и Атлая. В геологическую эпоху, предшествовавшую современной, Каспийское море, Аральское, Балкаш и множество других озер меньших размеров, постепенно отделились одни от других, так же, как различные озера и топи Ган-Гая; но обе эти впадины—одна на западе, а другая в центре Азии, сильно различаются между собою: первая гладью своих равнин, вторая—могучим рельефом окружающих ее гор.

Если взять вместе те области Азии, которые не получают настолько достаточного количества воды, чтобы она, поднявшись выше преград, окружающих впадины, могла достигнуть моря, то получилась бы поверхность, равная почти Европе, т.е. около девяти миллионов квад. верст. Эти местности, слишком бедные влагою, продолжают собою, проходя чрез Аравийский полуостров, полосу тех пустынь или областей, недостаточно орошаемых, которые тянутся во всю ширину африканского материка, между берегом Средиземного моря и Суданом. Таким образом через весь Старый Свет пролегает вкось безводная полоса, касающаяся Европы лишь у её юго-восточной части, занимающая почти половину Азии и такую же часть Африки. Историческими данными доказано, что в течение последних 4.000 лет, большая часть Азии была подвержена высыханию. В отдаленную от нас эпоху, область, в которой теперь находятся болота Лоб, была занята обширным внутренним морем Ли-Гай или «Западным морем», составлявшим значительную часть Ган-Гая. Но постоянное высыхание этой местности не позволяло долее удерживать за бассейном Тарима название «Западное море», и оно было перенесено на Каспий. При посредстве ирригации удалось создать еще кое-где маленькие оазисы, но, вообще, без толку пропадающие земли тянутся на громадных пространствах. Целые государства исчезли, множество городов засыпано песком, а некоторые местности, прежде удобные для путешествий, теперь более не могут быть посещаемы, по причине полнейшего отсутствия воды и растительности. Территории, бывшие населенными еще в то время, когда путешествовал по ним Марко Поло, на юг от Лоб-Нора, теперь совсем недоступны. Точно также и вне больших азиатских бассейнов, на горах и плоскогориях южной Сибири и Монголии, явление постепенного высыхания еще очевиднее, особенно в западных частях. На восток от Байкала, прежняя масса воды, занимавшей углубления плоских возвышенностей и террас, раздробилась на бесчисленное множество озер, болот и прудов, образующих легко меняющийся лабиринт. От Байкала и до Амура и от Аргуни до Хингана, местность усеяна болотами, относящимися к эпохе, когда эта страна имела тот же вид, который представляет теперь Финляндия.

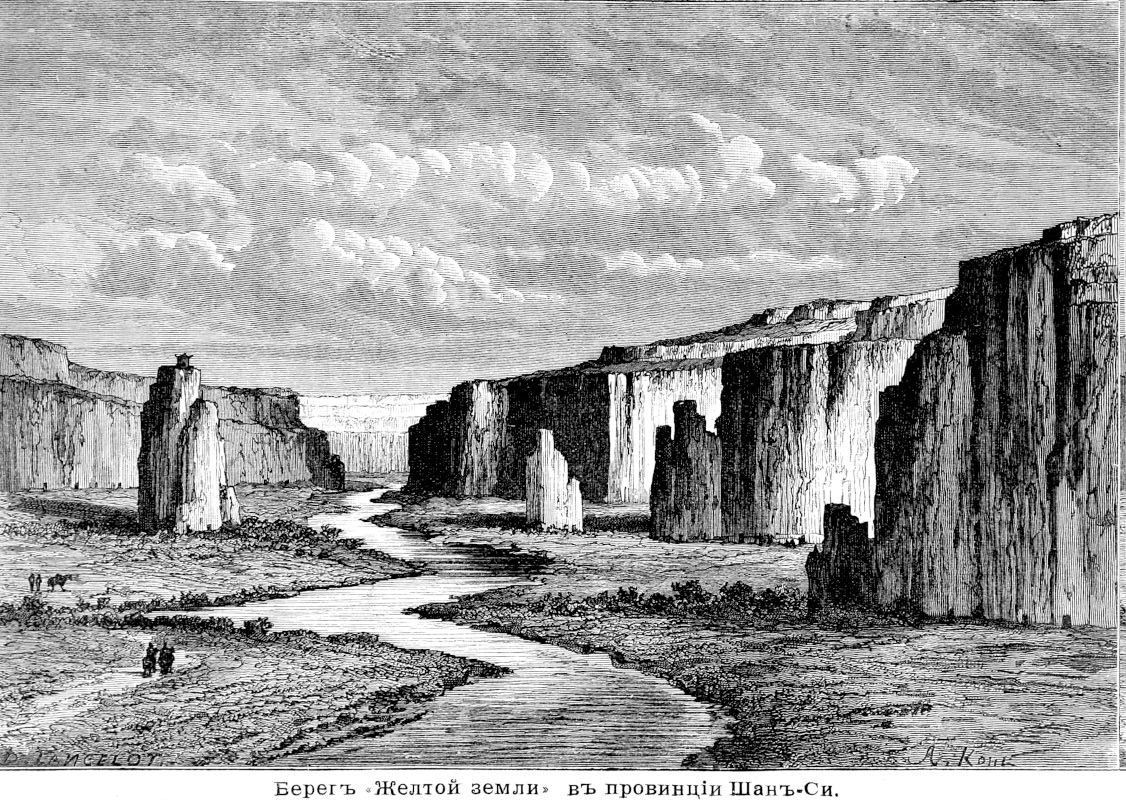

На восток от замкнутого бассейна западного Китая, ручьи и реки размыли громадные овраги, обнаружив геологическую природу древних степей. На некотором пространстве, превосходящем величиною Францию, территория северного Китая покрыта желтоземом, слой которого достигает местами 1.600—2.000 фут. толщины. В провинции Шен-Зи воздух почти всегда наполнен этой желтой пылью; мельчайшие пылинки поднимаются вихрем и покрывают дороги, деревья, дома, нивы, путешественников; желтый цвет считается священным: цвет плодородного желтозема—это цвет цивилизации, созданной здесь плугом земледельца. Страна «Желтой земли», или Гоанг-Ту, дала свое название реке Гоанго, которая, протекая по ней, несет свои осадки в Гоанг-Гай или Желтое море. Эта почва, размывки которой, уносимые реками, засаривают бухты и заливы китайского побережья, есть почти то же самое, что у немецких геологов известно под именем лёса (залегающего в долинах Рейна и Дуная), и которому приписывается аллювиальное или ледниковое происхождение. Желтозем очевидно не произошел путем напластований водных осадков, так как в нем отнюдь не видно слоистости; он не содержит в себе речных раковин, а исключительно лишь остатки земноводных моллюсков. Во всей своей толщине желтозем пронизан вертикальными ходами, с различными разветвлениями, оставленными, очевидно, корешками многочисленных растений, поверх которых постепенно накоплялась наносная пыль; каждый из этих маленьких вертикальных ходов окружен трубочками из углекислой извести, защищающими эти ходы от разрушения. Вода проливных дождей, падая на этот грунт, впитывается пористой почвой; но в местах, где дороги утоптаны ездой, связь между частичками глины настолько плотнеет, что вода долгое время застаивается в грязных лужах на поверхности земли. По Рихтгофену, теория которого основана на долгих наблюдениях и подкреплена сильными доводами, тот желтозем, которым покрыта немалая часть Китая, есть не что иное, как глина, нанесенная из степей когда-то ветрами в эти закрытые бассейны плоскогорий.

Эта громадная масса пыли образовалась через разрыхление горных обломков атмосферными деятелями и размывание их силою просачивающейся воды. В толще Гоанг-Ту промыты шахты, там и сям открываются подземные галлереи, глинистые своды которых постоянно рушатся. Вода также образует овраги с их отвесными стенами, разветвляющиеся до бесконечности. Во многих местах плоскогорие, на котором находишься, кажется совершенно ровным, горизонтальным, а между тем оно разбито на множество отдельных площадок, соединенных лишь узенькими перемычками, что ставит в совершенную невозможность ориентироваться и даже в положение, ведущее, при отсутствии проводника, к неминуемой гибели. Разрушение пород всего более происходит постоянно в западной стороне, в горных породах Монгольской плоской возвышенности, где однообразные местности отделяются друг от друга мысами и бастионами, которые, удаляясь, все постепенно понижаются: в некоторых долинах рек торчат лишь их отроги в виде стен, укреплений, замков с башнями или отдельных башенек. Не одна из этих глыб была обращаема в цитадель, с готовыми ходами, расположенными этажами и с скрытыми гротами, в которых можно было укрываться и защищаться. Но за то какие сильные перемены произошли в той части страны, которая когда-то была также голой пустыней, а теперь, став местностью хорошо орошенною, дает изобильные урожаи: Гоанг-Ту есть по преимуществу страна земледельческая, и её поля, с зеленью, рисующейся на желтом фоне, обновляют каждый год свою производительную силу, не нуждаясь в удобрении—желтозем сам служит удобрением для пограничных с ним полей. Было время, когда большой реки Гоанго не существовало, её бассейн образовался мало-по-малу размыванием в краях тех ложбин, что вели к плоскогорию, впадина которого заключала в себе Ган-Гай. То же самое можно сказать и о притоках верхней Зунгари, прорезавших, далее к востоку, часть плоской возвышенности Кингама и смывших обломки. Происходит ли то же самое на юг от Китая с реками Тибетской возвышенности и состоит ли почва этой страны также из желтозема, еще ни один путешественник не мог подтвердить этого; но есть некоторые достоверные указания на то, что эта догадка верна и что геологические явления в этой стране вполне схожи с теми, которые существуют в верхнем бассейне Гоанго. Можно думать, что вообще все географические пояса восточной Азии передвинулись к западу; овраги «Желтой земли» все далее врезываются в плоскогория; источники Гоанго и её притоков отодвигаются дальше и дальше в глубь континента; самый берег моря был когда-то ближе к востоку: так Япония и Курильские острова являются, вероятно, остатками того, что было некогда берегом Азии. Понятно, что это понижение берега принадлежит к довольно отдаленной геологической эпохе.

На северном склоне азиатского материка воды направляют свое течение к океану в виде трех больших рек Оби, Енисея и Лены; но они свободно несут свои волны только известную часть года. В этих холодных областях, где владычествуют полярные северо-восточные ветры, под широтой, граничащей с ледовитым океаном, реки не имеют судоходного значения, так как плавание по ним может продолжаться всего три-четыре месяца в году. Кроме того, громадные долины этих рек, текущих в тундрах, где нет ни городов, ни деревень, где вообще нет культуры, делают самое плавание крайне затруднительным и долгим. Путешествия из Европы к устьям этих больших сибирских рек начались не ранее 1600 г., в царствование Бориса Годунова; но несколько лет спустя, одного запрещения со стороны русского правительства было достаточно, чтобы остановить всю торговлю с сибирским берегом, и только в 1869 году, благодаря норвежцам Карлсену и Иогансену, суда снова направились к Оби и Енисею. Что касается до Лены, то по ней в первый раз, в 1878 г., поднялось судно, на котором совершил свою кампанию Норденшильд. Торговые сношения с этих пор были установлены между Европой и Азией посредством лиманов сибирских рек; но этот результат, как свидетельство победы над враждебной стихией, долго еще не будет иметь важности с экономической точки зрения, так как эти северные страны остаются без населения и промышленности. Можно сказать, что хотя реки Сибири и впадают в открытое море, но это так же бесполезно для населения, как если бы они текли в закрытом бассейне: льды и мрачные, пустынные берега отделяют их от остального мира. Река Амур вливается в Охотское море на востоке континента и течет в климате более благоприятном, нежели реки, направляющиеся к Ледовитому океану; устье Амура остается открытым в течение полугода и все-таки, до настоящего времени, недостаток населения в этом речном бассейне делает его, как естественную дорогу материка, глухим захолустьем. Таким образом, добрая половина Азии, с её впадинами, долинами рек, доступ в которые затруднителен, лишена тех преимуществ, которыми пользуются большая часть других стран, при помощи рек.

От залива Печели до Персидского залива, как в умеренной полосе, так и на тропических полуостровах, почва Азии почти везде отлично орошена, и некоторые из рек, протекающих по этим местностям, не только считаются одними из самых важных на земном шаре по своей длине и массе воды, но также и по той пользе, которую они приносят судоходству и ирригации.

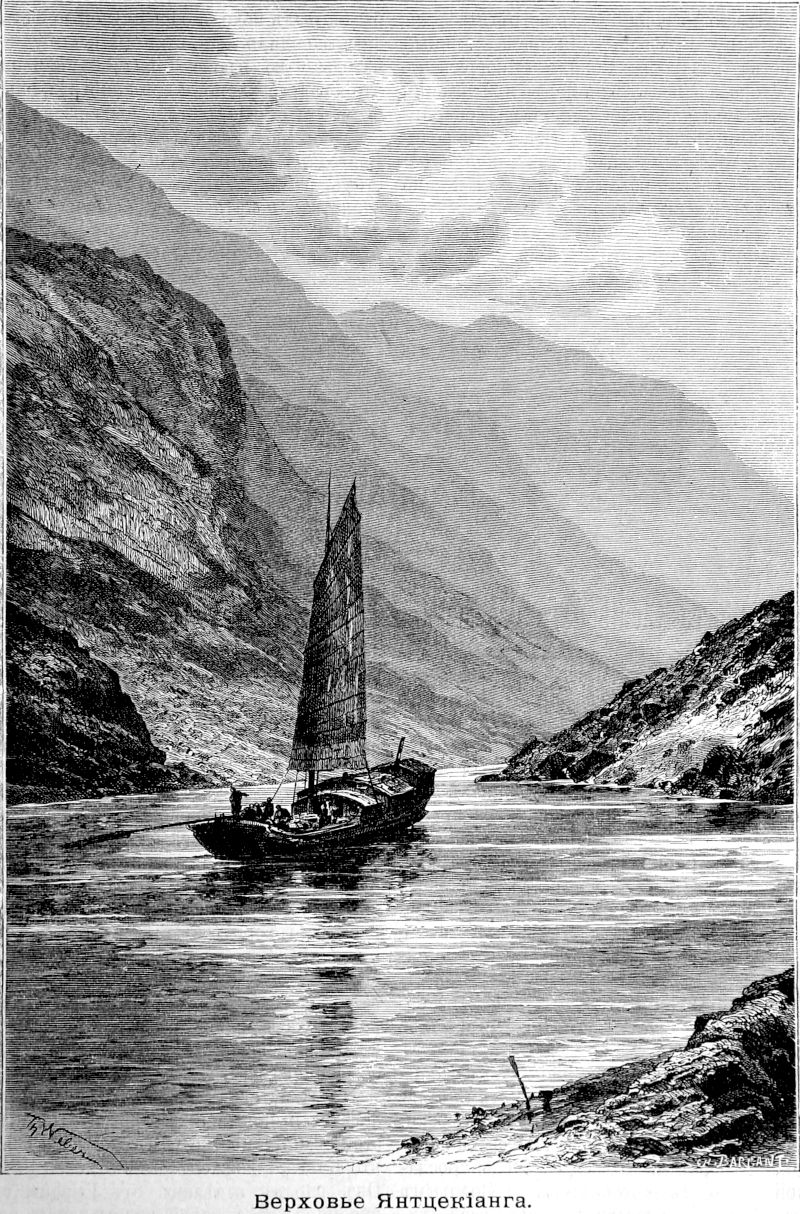

Большие реки склона, обращенного к Великому и Индийскому океанам, расположены группами, очень схожими между собою, как заметил давно еще Карл Риттер. Гоанго и Янцекианг, обе берут свои начала в горных массах, расположенных одна подле другой, и текут сперва в противуположные стороны, а потом, описав каждая громадный изгиб, сближаются снова: часто уклоняясь то к северу, то к югу от полуострова Шан-Тунга, Гоанго приближался к устью соседней реки, и еще не дальше как в половине настоящего столетия он впадал в море неподалеку от устья Янцекианга. Главная река Индокитая берет свои истоки с тех же гор: это могущественный Меконг, который, по вычислениям Франсиса Гарнье, по своей массе воды, после Амазонской, Конго и Лаплаты, есть самая значительная река на земном шаре. Салуэн и Иравади также берут свои истоки в той же части Китая, которая могла бы назваться «матерью вод». Брамапутра, имя которой означает «святость», и Ганг, воды которого считаются еще более священными, обе берут свои начала друг возле друга в Гималае, но на противуположных склонах, и соединяются потом общею дельтою, образованною их наносами. Инд и Сатледж, хотя и соединяют свои воды на довольно далеком расстоянии от их общего устья, но могут быть рассматриваемы, как парные реки, сходные с Гангом-Брамапутрой, так как походят на них в своем верхнем течении. Отправляясь почти из одного общего пункта, эти, самые многоводные в Индии, четыре реки, текут сначала по направлениям, настолько противуположным одна к другой, что их крайния точки местами отстоят друг от друга на расстоянии 2.200 верст, но потом снова соединяются по-парно. Ганг с Брамапутрой на востоке и Инд с Сатледжем на западе:—это четверо животных индусской легенды: слон, олень, корова и тигр, бегущие с вершины священной горы в равнины Индустана. Две реки, текущие в Персидский залив, также между собою близнецы, пользующиеся как библейской, так и исторической известностью, они берут свои источники в одной и той же части гор, но вскоре удаляются друг от друга, затем сближаются и продолжают свой путь вместе, сообщаясь естественными каналами: потом подходят к общей дельте, снова разъединяясь, как это было во времена Александра, или же соединяясь в одну реку, носящую название Шат-эль-Араба, как это есть в наше время. Наконец, внутренний бассейн Татарии, Аральское море, имеет Сыр-Дарью и Аму-Дарью, точно также принадлежащие к парной системе, т.е. обе реки текут в одинаковом направлении и когда-то, повидимому, даже соединялись общей дельтой, посредством русл, теперь уже высохших.

Так как дело самых простых географических открытий на континенте Азии далеко еще не окончено, то и гиетометрические наблюдения, к сожалению, недостаточно полны; направление и сила ветра, количество выпадаемых дождей были измерены только в тех странах, куда проникла европейская наука; громадные пространства, равные по величине почти Европе, до сих пор для метеорологов—области, если не совсем неизвестные, то все же еще очень мало разведанные. Невозможно даже приблизительно определить количество выпадающего дождя в различных частях Азии; известно только, что климат её представляет полный контраст с европейским. Европа, материк почти островной формы, окружен со всех сторон водою, пользуется выпадающей влагой круглый год, а средняя разница между количеством влаги, выпадающей в месяцы наиболее сухие и наиболее влажные, не превосходит более как в три раза. Между тем как громадная масса азиатского материка лежит под слоями атмосферы с гораздо более правильными воздушными течениями, на восток от западной Сибири и Передней Азии, которые, собственно говоря, составляют промежуточную ступень между Европой и Азией, течение ветров и выпадение дождей следуют с замечательной регулярностью, соответствуя временам года: на всем южном берегу материка и на восточном, в самый сухой месяц выпадает в 50—60 раз меньше воды, чем в месяцы наиболее дождливые. Зимою слои холодного воздуха скопляются над восточной Сибирью и именно в той части её, где протекает Лена с притоками: здесь, колеблясь близ Якутска, находится полюс холода; тогда небо ясно, воздух чист и временами в этой стране снег выпадает так редко, что в некоторых местностях большую часть зимы его бывает недостаточно даже для санного пути. Холодный воздух, направляясь на восток и на юг, приносит с собою всегда прекрасную и сухую погоду. Летом происходит явление обратное, как это видно на карте г. Воейкова, имеющей, впрочем, значение не более как подготовительной работы: та часть Сибири, где барометр указывает зимою наибольшее давление, есть вместе с тем поверхность материка, над которой летом висит наиболее легкий слой атмосферы; в это время морской воздух, направляясь сюда одновременно с океанов Индийского и Великого, чтобы заполнить собою разреженную атмосферу, приносит с собою облака и дожди. По всему берегу, начиная от Красного моря и до Охотского, в этот период воздушного отлива к восточной Сибири владычествует муссон, приносящий дожди.

Очень вероятно, что обе Индии, лежащие по ту и по сю сторону Ганга, вместе с островами Суматрой, Явой, Борнео и с архипелагами, к ним прилегающими, получают более половины всей той влаги, которая, в виде облаков, разносится по всему азиатскому материку. В этих странах, островных и полуостровных, защищенных с севера Гималаем и его восточными продолжениями и предоставленных вполне действию тропических лучей, морской воздух приносится насыщенный парами, разражающимися ливнями при малейшем соприкосновении облаков со склонами холмов или гор. В летнее время вся южная часть азиятского континента, нагревающаяся гораздо сильнее, чем море, привлекает к себе, как к очагу, массу воздуха, висящего над Индийским океаном: образуется ветер, несущий дождь—южный муссон. Насыщенный влагой из громадного парового котла, называемого Индийским океаном, муссон проходит с проливным дождем по берегам Малабара, Трансгангетии и затем разбивается о выступы Гималая и других хребтов, окаймляющих с юга китайские плоскогорья. По дождевым облакам, которые дробятся, зацепляясь за откосы нижних вершин, отчетливо видно, что морской ветер не поднимается выше 5.000—6.000 фут и часто, поднявшись на эту высоту, он встречается с другими воздушными течениями. В низменностях этот дождь падает такими страшными ливнями, что производит целый потоп: жители умеренного пояса не могут представить в своем воображении ничего подобного. Годичное выпадение воды в 20, 30 и 40 футов—не особенная редкость в некоторых частях Индустана. В Шерра-Пондже, на горах Кассия, у которых протекает нижним течением Брамапутра, в год выпадает до 50 футов воды: иногда там бывают такие проливни, что в несколько часов грунт покрывается слоем воды более чем в 20 и 28 дюймов; такова и долина Инда, где в один дождь выпадает столько воды, сколько в иной долине Франции, далеко не бедной дождями, за целый год. Солнечный зной и обилие воды дают тропической Индии все необходимое для воспроизведения самой роскошной растительности, какая только может украшать землю.

IV

Благодаря извилистым берегам и неправильностям рельефа, все страны южной Азии, за исключением безводных Ирана и Аравии, отличаются тем разнообразием видов, которого нет в других частях континента. Правда, по очертаниям своих берегов вся Передняя Азия, т.е. Анатолия, Армения, Сирия, Аравия, долины Тигра и Ефрата, имеет много общего с структурою Европы: она также окружена морями, глубоко врезывающимися внутрь материка и заранее указывающими пути к торговле и к передвижению народов; но на востоке множество плоских возвышенностей и горных масс, заходящих своими вершинами за пределы умеренного пояса, и в особенности сухие ветры, господствующие в этой части Старого Света и дующие то с африканских пустынь, то из Центральной Азии, лишают необходимой влаги большую часть внутренних стран материка. Природа развертывает свои красивые пейзажи, украшенные бесконечным разнообразием дикой или культурной растительности, только в местах низменных, пользующихся естественным орошением или ирригационными каналами. Рядом с чудными лесами Мазандарана, воспетыми персидским поэтом Фирдуси, как рай с вечной весною, стоят голые скалы плоскогорий, покрытые редким кустарником; холодные утесы Кавказа высоко поднимаются над морем зелени мингрельских долин, прячущих в волнистостях хребта непроходимые чащи деревьев, перепутанных лианами; сыпучие пески Аравийской пустыни сразу прерываются у полей Вавилонии, прославленных Геродотом более двух тысяч лет тому назад за их удивительное плодородие.

На восток от бесплодной Аравии расположены два больших полуострова Индии и множество островов, которые, по богатству растительности, яркой окраске цветов и красоте животных, вероятно самые очаровательные места на земле: это волшебные острова арабских сказок, где песок—рубины и сапфиры, где деревья разливают в воздухе аромат, возвращающий силу и здоровье, где птицы, разукрашенные бриллиантовыми перьями, ведут разговоры с мудростью, недостающей многим людям. Некоторые из этих островов, разбросанных среди голубого моря, лежат, впрочем, на пути, посещаемом ураганами: кроме того они страдают от землетрясений и потоков клокочущей лавы, часто заливающей поля. Но морской воздух, насыщенный парами, наносится со всех сторон и скоро исправляет разрушенное, восстановляя великолепие зелени и цветов.

Сравнивая между собою континенты, швед Торберн Бергман, еще столетие тому назад, заметил, что полуостровные части материков почти все обращены к югу, таковы: Аравия, Индустан, Индокитай. Но гомология не ограничивается отдельными частями материков; то же самое видно на всей суше, взятой в целом, оканчивающейся к югу тремя массами правильной формы: Южной Америкой, Африкой и Австралией, и кроме того, каждый из северных континентов, Европа, Азия и Сев. Америка, заканчиваются к югу тремя полуостровами. В этом отношении, сходство гораздо полнее между Европой и Азией, нежели между обоими континентами Старого Света с Сев. Америкой, у которой полуострова Калифорнии и Флориды уже как бы атрофированы, а промежуточный полуостров был превращен в перешеек поднятием порогов центральной Америки. Нужно заметить также, относительно полуостровов Старого Света, что аналогичные из них, по своим характерным очертаниям, расположились в соответственном географическом порядке. Так напр. Аравия, которая по своей форме почти четыреугольна, соответствует Испании, у которой тот же замкнутый контур и та же незначительная извилистость береговой линии. Индустан можно приравнять к Италии: он более богат изгибами, нежели Аравийский полуостров и, так же, как Италия, отделяет от себя с южной стороны большой остров. Наконец, полуостров Индукитай, как и Греция, омывается морем, на котором рассеяно много островов и островков. Архипелаги Азии и Европы, как и соответствующий им архипелаг Америки—Антильский, имеют каждый из них свой вулканический очаг и свои потоки лавы. Но только на одном из этих трех архипелагов, на азиатском, находится наибольшее число кратеров, производивших самые сильные извержения; в этой области, с возникшими вновь землями, произошли на наших глазах очень важные геологические перемены, и ее можно бы рассматривать в целом как нечто вроде перешейка между Азией и Австралией; однако Уолесом указана очень точно граница между этими двумя частями света, и ее не трудно определить, замечая разницу на растительных и животных видах, живущих по ту и по сю сторону демаркационной линии. В вулканической цепи южных островов Зондского Архипелага, Бали, напр., принадлежит к азиатской группе, между тем как Ломбок, удаленный от него не более как на 40 верст, относится уже к группе австралийской.

По замечательной аналогии, восточный берег Азии, как и южный, имеет три полуострова, обращенных с севера на юг: Камчатку, Корею и Сахалин. Последний есть остров только по виду, в действительности же это полуостров, и своими подводными порогами, мешающими проходу больших кораблей, соединен с сибирским берегом. Есть ли все это простое совпадение и не нужно ли видеть скорей действие закона в таком расположении земель? Трудно сомневаться в существовании этого закона, но причину такого правильного расположения суши нельзя будет объяснить раньше, чем узнают внутреннее строение нашей планеты. От состояния внутренней массы должны зависеть в особенности внешния формы той наружной коры, на которой развивается история народов.

Географическое сходство не менее поразительно, если от полуостровов Азии перейти к островам, расположенным на её юго-восточной стороне. Так, например, остров Суматра есть, очевидно, полуостров Малакки, вдвое больший по величине и соединенный, так же, как и Малакка, с Индукитаем, но посредством перешейка, отчасти уже опустившагося—Андаманскими и Никобарскими островами. Несколько островов, в том числе Суматра, Ява и весь ряд мелких островков, служащих их восточным продолжением, расположены правильным рядом на расщелинах почвы, которые связывают их с внутренней расплавленной массой. Но отличительною чертою островов, раскинутых правильными рядами на юго-западе Азии и на её восточных морях, служит форма их берегов, вытянутых в виде кривой линии, составляющей часть окружности. Начиная с северо-западной оконечности Суматры и до самого Флореса, берега островов, обращенных к Индийскому океану, развернуты в виде дуги правильного круга. То же самое можно сказать и относительно берегов Борна, Паловена, Люсона и Формозы, окаймляющих с востока Южно-Китайское море. Восточным берегом Кореи начинается третья кривая, идущая к островам Лиу-Киу. Японский архипелаг вместе с Сахалином образует еще одну кривую, которая встречается, у острова Иессо, с пятой кривой, составленной Курильскими островами, направляющимися к Камчатке. Наконец далее, цепь Алеутских островов, примыкая одним концом к Камчатке, другим соединяясь на американском берегу с полуостровом Аляской, расположилась в виде ограды у Берингова пролива. Радиусы кругов, образуемых различными кривыми, мало разнятся между собою: средняя величина их 1.700—1.900 верст. Но самое побережье материка, пред которым развертываются правильные дуги этих островов, можно рассматривать тоже как дуги: берег При-Амурской области, берега Китая между Китайским морем и Тонкинским заливом, затем берега Кохинхины до самого устья Меконга, имеют контур округленный, как-бы очерченный циркулем. Если бы уровень Тихого океана поднялся на 1.500—2.000 футов, то приморская горная цепь русской Манчжурии, Сикота-Алин, преобразовалась бы в архипелаг, подобный Японскому, а низменная долина рек Амура и Зунгари обратилась бы в море, похожее по очертанию берегов на цепь Курильских островов. На западе, хребет Хинь-Гань имеет форму кривой, параллельной ряду Курильских островов; но он состоит из пород более древнего образования.

V

Очень вероятно, что в Азии живет около двух третей населения всего земного шара; но эта масса разместилась далеко неравномерно на громадной территории этого континента. Обитатели его распределились, сообразно условиям почвы и климата; можно сказать, что густота населения прямо пропорциональна количеству выпадающих дождей: там, где есть недостаток во влажности, а следовательно и в растительности, там и население редко. Более 1/10 Азии—песок, скалы, тундры—абсолютно области необитаемые, а в некоторые из таких местностей еще ни разу не проникал караван. Ha 4/5 континента, число жителей, по рассчету на квадратную версту, не достигает и двух десятков. На остальную часть, т.е. на 1/5, приходится Индия, некоторые части Индукитая, бассейны Янцекианга и Гоанго, Япония, Люсон и Ява, где скучены народы Азии, дающие её населению громадный численный перевес над жителями всех других стран земного шара. Более половины всего людского рода приютились на юге и востоке Азии, на поверхности, которая равняется не более как 1/16 всей суши. Эта скученность населения—явление аналогичное тому, которое представляется в Западной Европе, т.е. на совершенно противоположной окраине Старого Света.

Изолированные друг от друга плоскогориями, высокими горами, безводными пустынями, народы Азии должны были, весьма естественно, более различаться между собою, нежели европейцы. Последние, к какой бы нации ни принадлежали, как бы ни была сильна их национальная вражда и соперничество, всегда сознают, что они и их противники принадлежат к одному человеческому обществу, а переходы от одних племен к другим, от иберийцев к кельтам, от славян к финнам, от турок к албанцам и проч., с помощью скрещиваний, сгладились уже во многих местностях и помеси стерли резкость контрастов, существовавших в прежнее время между различными расами. Между тем скрещивание племен в Азии далеко не так полно, чтобы сближать расы. На севере, конечно, этнологические переходные ступени очень многочисленны, напр. между турками и монголами, русскими и финнами; на западе семиты и иранцы основали также национальности и народности, в которых очень трудно отыскать их первоначальные элементы. Без сомнения, в Азии уже не существует вполне чистокровных рас и нигде, кроме, может быть, Андаманских островов, не найдется чистых потомков племени, существовавшаго тысячи лет тому назад.

Зато какой резкий контраст между народами в других частях континента! Различные племена, известные отчасти под общим названием туранцев, отчасти под именем финно-татар, составляют, в большинстве случаев, отдельные группы, совершенно отличающиеся от остальных народов своеобразным взглядом на вещи и образом жизни. На севере Старого Света самоеды, остяки и другие сибирские племена составляют собою одну из наиболее характерных под-рас. На востоке, манчжуры и тунгузы, а на западе киргизы и татары—представители тюркской ветви. На монголов и бурятов можно смотреть, преимущественно как на типы расы монгольской, называемой также, за неимением лучшего названия, желтой расой. На южных плоскогориях жители Тибета составляют равным образом самостоятельную ветвь, тогда как бассейны восточных рек заняты громадной китайской нацией, более или менее смешанной; превосходя численностью все другие нации в свете, китайцы резко различаются своим миросозерцанием и нравами от всех других людей. На юго-востоке от них—малайцы, составляющие одно из крупных расовых подразделений, на некоторых из Зондских островов и на полуострове Малакке, по своему характеру представляют контраст со всеми другими жителями Азии. Точно также арабы, живя внутри своего полуострова, едва-ли имели возможность смешиваться с кем-либо из соседей, и вместе с евреями относятся к расе семитической, так хорошо сохранившей свой первоначальный тип. Наконец, индийские племена представляют как-бы ряд независимых наслоений: они хотя и живут в одной и той же стране, но разделены между собою на враждебные роды и касты, и развивались независимо одни от других, не смешиваясь ни кровью, ни понятиями. Священные поэмы индусов рассказывают нам, как «благородные» племена боролись против своих единоплеменников «низшей» расы, у которых была черная кожа и приплюснутый нос, а также против аназикосов или безносых людей, наконец против духов и обезьян. Теперь борьба окончилась, но кастовый закон стоит между старинными врагами, как духовная преграда.

Разсмотренное в общем население страны, в южной и восточной стороне континента, принадлежит к культурным нациям, несмотря на то, что области северные, сравнительно пустынные, были еще недавно населены исключительно дикими племенами, и кочевое население, находящееся еще в том переходном состоянии к цивилизации, которое считается варварским, бродит до сих пор в равнинах и плоскогориях Средней Азии. Тем не менее, вследствие одного из тех странных, так сказать, миражей, которые так многочисленны в истории народов, высокие горы центральной Азии были часто принимаемы за колыбель человеческого рода, и влияние наивных россказней отражается еще на многих серьезных научных сочинениях. Казалось весьма естественным, что эти горные вершины были, якобы, резиденцией богов, а также и первых людей, созданных ими; переселение народов должно было, почему-то, следовать течению рек, спускаясь по их резвым потокам, сбегающим с областей снега в виде прозрачной струи. Индусы смотрят на блестящую диадему горы Меру, поднимающуюся на севере, как на место, откуда разлились первые лучи света на их праотцев. Арарат, в Армении, гордо поднимающийся своими снеговыми конусами над другими горными хребтами и долинами, считался также у многих народов вершиной, на которую общий прародитель человечества впервые вступил ногой после потопа. Наконец, нагорие, образующее водораздел между восточною Азиею и западною и называемое совершенно основательно «Маковкою Земли», было также почитаемо, как месторождение народов, распространившихся потом по западной Азии и Европе. На эти необитаемые плоскогория смотрели как на колыбель тех бесчисленных миллиардов людей, которые со времен происхождения арийцев жили на запад от Памира.

Ныне иллюзии эти рассеялись, и не в областях снега люди думают отыскивать следы своих предков. Понятно, что география преданий и мифов очень важна и может послужить историкам ценными указаниями, но она обманывает тех, кто думает исключительно руководствоваться ею. Источником цивилизации, которою так гордятся теперь европейцы, был вовсе не центр Азии, с её высокими обнаженными плоскогориями и почти-что пустынными долинами. Кроме своей собственной страны, так счастливо расположенной, Европа обязана большею частью своей цивилизации бассейну Нила, окраинам Азии, земле Оксуса и Яксарта, долинам Кавказа, Малой Азии, Сирии, Вавилонии, Аравии, Персии, Индустану и Китаю.

Без образования, переданного нам народами Азии, без ремесл, завещанных нам предшественниками, без фрукт и растений, которые они научили нас возделывать, без подмоги, которую мы имеем в лице животных, прирученных ими, мы находились бы еще в глубоком варварстве. Все наши европейские языки, исключая басского,—азиатского происхождения, все они принесены арийцами, финнами и татарами, и наши словари свидетельствуют, как много заимствовано нами у восточной цивилизации. И именно в ту пору, когда у нас не существовало еще летописей, влияние Азии на варварские племена Европы было очень значительно. Когда наши предки, греки, владея уже письменностью и связанные с прошлым преданиями, переходившими из века в век, могли дать полный отчет о своем существовании, они развивались совершенно самобытно, независимо от других народов; действительно, они жили собственной жизнью и подвергали переработке и изменениям все, что приходило к ним из чужих стран. Но до этой эпохи самостоятельности, откуда же пришел первый толчек, как не из Азии, прошедшей уже в то время известную эру цивилизации? Разве сравнительное изучение языков не показывает, что большая часть европейских идиомов связана с азиатской речью, из которой развились также зенд и санскрит; а раскопки доисторических могил не свидетельствуют ли, чем наши неведомые праотцы были обязаны Азии? Кто научил их искусству плавить медь, приготовлять сплавы для бронзы, а позднее ковать железо? Кто принес в Европу драгоценные камни, нефрит, золотые браслеты и ожерелья? Язык, религия, обычаи, инструменты, домашния животные, культурные растения—все это принесено с Востока и, может быть, поэтому всегда, помимо приветствия благодетельного светила, наши праотцы благоговейно обращали свои взоры к священному Востоку? Не ради ли этого, так сказать, инстинктивного чувства признательности они требовали, чтобы их хоронили, повертывая головой к востоку?

В начале нашей истории, после того как Европа одержала первую победу в Азии, разрушивши город Трою, эллинская цивилизация развивалась на полуострове, лежащем в западной части Малой Азии, равно и в самой Греции. Европа начиналась тогда, можно сказать, на восток от Ионического моря, в стране, размытой водою на острова и полуострова, носящей и по своим географическим условиям европейский характер. Через посредство городов восточной Ионии, мы, преемники греков, получили в наследство науку, переданную им народами Азии, халдеями, ассирийцами, мидянами и персами. Науки их не погибли в целом и, благодаря своим соседям, малоазиатским грекам, их цивилизаторское значение сохранилось для остального мира. Самое название «Азия», прилагаемое теперь к материку, который составляет более половины всего Старого Света, повидимому, греческого происхождения: прежде оно прилагалось только к небольшой части азиатского берега, у Ионического моря, исторически принадлежавшего Европе. Хотя название это толковалось различно и происхождение его было отыскано в нескольких языках, но очень вероятно, что древние авторы, с Гомера и Геродота, обозначали им только аллювиальную равнину Эфеса; потом оно распространилось на долину Каистра, затем на Малую Азию и, наконец, на весь материк. Подобно этому, имя одного маленького племени, жившего на юг от Средиземного моря, перенесено было на ливийскую провинцию, а затем и целый континент стал называться Африкой.

Переработавши языки, идеи и религии, заимствованные из Азии, еще в доисторические времена переселения народов, Европа, так сказать, возмужала, не переставая однако и после этого обращаться к той стране, откуда она взяла столь многое из того, что вошло в её интеллектуальную и нравственную жизнь. Чувство благоговения, вызываемое прошлым, придало священный характер историческим местностям и долгое время в умах людей поддерживалась жизнь, реально там уже прекратившаяся. Историческая жизнь в бассейне Ефрата и в долинах Ливана была отодвинута на задний план; Афины, потом Рим сделались центром тяжести всего мира, и несмотря на это маленькая Иудея, стоявшая вдали от исторического движения, произвела религию, распространявшуюся мало-по-малу на весь западный мир. Христианская вера взяла свое начало в Галилейском округе, в еврейской деревушке Вифлееме, близ Назарета, хотя апостолы и положили потом в Риме тот краеугольный камень, на котором должна была основаться Церковь. Конечно, в своем развитии христианство связано с иудейским народом, так сказать, своей вещественной генеалогической основой, нельзя отрицать, что Иудея была исходным пунктом христианского движения и что именно евреи тогда, как и в наше время, странствуя и торгуя, переносили из города в город новую религию.

Уже арабские географы средних веков указали на факт, замечательнейший в истории, что все высшие культы в человечестве, за исключением буддизма, черпали свои начала в западной Азии. Не говоря уже о различных арийских религиях, начиная с ведизма и до политеизма греков, которые, вероятно, также выросли на пространстве между Олимпом, Вифинией и Памиром, иудейство, парсизм, христианство и ислам—продукты этих стран древнего мира, прилегавших к пустынным берегам Красного моря и Каспийского. Могущественные проявления человеческого духа обнаруживались ритмически в созидании этих религий; они проявлялись не только в связанные между собою эпохи, но и с интерваллами, равнявшимися почти шести столетиям: точно волны одна за другой, чередою, разбивались о берег морской. Впрочем, все эти религии по своим началам имеют между собою очень много родственного; все они подчинялись лишь влияниям местностей, которые от берегов Красного моря и до Каспия представляются замечательно сходными по своим существенным чертам: несмотря на разницу в деталях, пустыни Аравии, Палестины, Халдеи и Персии, все они одинаково походят друг на друга своим величественным однообразием. Уже удалившись от своих исходных пунктов и распространяясь под иными климатическими условиями, а вместе с тем и приспособляясь к образу мыслей различных между собою народов, все религии, в особенности же христианство, принимали характер совершенно отличный от других культов общего с ними происхождения.

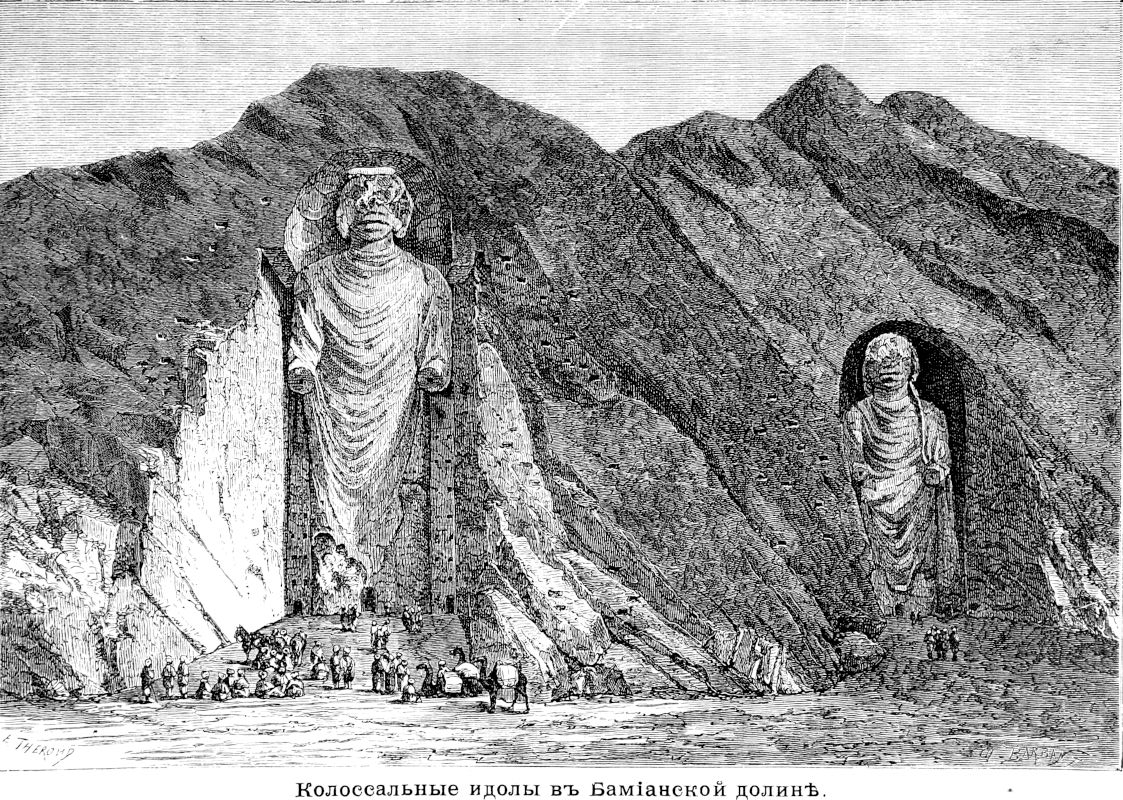

Буддизм также пытался распространиться в западных странах Азии, и там, где находится долина Бамьяна, через которую шел главный путь древних народов, из Индустана в Переднюю Азию, сохранились его следы. У этих исторических ворот Гиндукуша, на высоте 8.500 футов, один буддистский царь, владевший бассейном верхнего Оксуса, велел высечь в скале две колоссальные статуи, помещенные в нишах, через которые проходили богомольцы. Другие религиозные памятники также относятся к эпохе распространения этого культа на север и северо-запад; но буддизм мог окончательно упрочиться только на восток от Памира и Тянь-Шаня. Монголы, китайцы, тибетцы охотно встречали индийских миссионеров и, если не вполне усвоили себе их учение, то приняли имя буддистов, формулы и обряды новой религии. Буддизм, смешанный с различными суевериями, распространен в Китае, Тибете, Монголии и у многочисленных племен, живущих на пространстве между Байкалом и берегами Каспия; эта религия—самая значительная по числу своих последователей. Географически, христианство стало религией образованных народов Европы и Нового Света; между тем как влияние его в Азии ничтожно и, кроме армян, несториян, маронитов и нескольких новообращенных племен в азиатской России, единственные христиане по религии или по имени—переселенцы из Европы. Что касается до магометанской религии, развившейся южнее, нежели иудейство и христианство, то она распространилась на громадное пространство и в особенности далеко на юг и на восток от христианских владений. Аравия, родина ислама, стала мусульманской страной, равно как и Палестина, в которой развились иудейство и христианство. Почти вся западная Азия, до самого Гиндукуша, принадлежит разным магометанским сектам; в Индустане почитатели пророка более многочисленны и могущественны, чем где бы то ни было: их власть простирается далеко на Китай и на Зондский архипелаг. Север Африки был также обращен в ислам арабами, и даже внутри этого континента, мусульманская религия была всегда в полном своем развитии. В Европе она исповедуется только османлисами Турции, затем татарами и разными инородцами России. Ислам был изгнан огнем и мечем из всей южной Европы, но влияние его на европейскую цивилизацию было далеко не бесследно. Мавры были в продолжение некоторого времени воспитателями западных наций, и, не напрасно для прогресса наук и искусств, армии крестоносцев сражались два века против сарацин, чтобы собственно завладеть «Святою» землею, родиной Авраама и Иисуса.

VI

Если смотреть сверху вниз на драму всемирной истории, то она есть не что иное, как ряд беспрерывной борьбы между Европой и Азией, с различными лишь переменами. Почин в этом деле принадлежит Азии: она первая выслала в Европу земледельцев, создала религиозные мифы, принесла письменность. Поворот к наступательным действиям начался для Европы еще в те легендарные времена, к которым относится мифическое сказание о походе Аргонавтов; но первая большая победа со стороны Европы, которой собственно и открывается европейская история, это—когда свободные граждане Афин одержали победу над полчищами рабов Дария и Ксеркса. Тогда обнаружилась разница между цивилизациями Греции и Востока. Греки понимали—и мы, их питомцы, поняли в один из знаменательных для нас дней,—что истинная цель жизни поддерживать и расширять свободу, не щадя живота. Те моменты, когда целый народ показывал себя достойным борцем за свое дело, остаются самыми славными в истории человечества. Те поля битв, на которых происходили лишь простые бойни для полумиллиона жертв, всегда забываются, между тем как Фермопилы, Платея, Марафон и Саламин становятся навсегда памятными.

После тех побед, которыми так торжественно началась история современного человека, Европа должна была не без борьбы охранять свое возникающее превосходство. Александр, конечно, победил в самое короткое время почти всю западную Азию, и его имя, как полубога, раздается еще и по настоящее время на Кавказе, в Бактрии, у подножия Алтая и даже за Байкалом; но если македоняне проникли с оружием в руках в самое сердце Азии, то через это они сами стали азиатами и, присоединив Грецию к Азии, тем содействовали лишь довершению планов Дария и Ксеркса. Если Рим, в свою очередь, высылал против Востока свои победоносные армии, то он был сам впоследствии еще более порабощен религией, вышедшей из Палестины, будучи охвачен азиатскими понятиями и нравами; даже самый центр империи был перенесен туда, куда его словно тянула притягательная сила азиатского материка—на Босфор. В ту пору, когда цивилизованные народы юга, арийцы и семиты, ревностно распространяли свое нравственное влияние на Востоке, движение среди варварских племен западного континента и Азии вызывали перетасовку рас, если не в западной Европе, то на равнинах России. Лишь только Римская империя была поколеблена, как восточный мир стал давить Европу тем гнетом, от которого она не освободилась и через 1.000 лет. Алане, авары, разные племена Кавказа, гунны, печенеги, куманы, мадьяры, финны, а затем наконец татары, монголы, входили в Европу через её степные пространства; один из этих пришлых народов даже основал в Карпатах целое государство, существующее и поныне. А с южной стороны, арабы, пробираясь по берегам Средиземного моря, вошли в самую внутрь Галлии; их единоверцы—турки завладели Балканским полуостровом и сделали столицей своей империи тот город, который был вторым Римом. В продолжение нескольких столетий можно было опасаться, что европейский мир должен будет исчезнуть под наплывом волн, нахлынувших с Востока.

Одно из самых удивительных явлений в истории—это почти внезапное возникновение, в начале ХIII века, монгольской империи, самой громадной из когда-либо существовавших. Численность кочевых народов восточной Азии, включая сюда даже самых миролюбивых из них, не могла простираться свыше 4 или 5 миллионов душ. Климатические условия и почва не могли заметно измениться со времени средних веков, и потому можно заключить, что в эпоху наплыва монголов в Европу, в азиатских степях было почти то же самое число жителей, что теперь; общее количество людей, способных носить оружие, в той части Азии, не могло превосходить полумиллиона. Сколько же было этих воинов, соединившихся в полчища, чтобы отправиться на наживу, не опасаясь гибели при переходах через бесплодные пустыни? Несомненно, что орды кочевников не могли сформировать тех несметных армий, о которых говорят летописи средних веков. Ужас и страх, нагнанные на побежденных, преувеличили численность победителей; беглецы воображали, что толпы нападающих должны быть несметны, для того чтобы этим объяснить собственное внезапное поражение. Восточные страны были для них какой-то «лабораторией, где приготовляли людей»; хотя, однако, известно, что европейские страны, будучи гораздо плодороднее и пользуясь более счастливым климатом, производили население в большем изобилии. В действительности, победы монголов зависели не столько от численности воинов, сколько от быстроты передвижений, от внезапных атак и единства действий, тогда как население европейских стран, занятых неприятелем, было разбросано, без связи, неспособное сопротивляться всей массой, в силу своих земледельческих привычек, удерживавших их в деревнях. Войско, высланное Чингис-Ханом из Самарканда, в погоню за султаном Аладином, и состоявшее всего из 20.000 человек, в три года прошло победителем через Хоросан, Персию, Армению, Грузию, Кавказ, Крым, Поволжье и вернулось назад к своему повелителю.

Чтобы достигнуть равнин Китая, монголам стоило только спуститься с своих бесплодных плоскогорий в долины, по которым текут притоки Гоанго. Несколько дорог были однако заграждены от них Великой стеной, за которой были расположены счастливые южные страны; им оставалось только избрать для своей цели проход, лежащий в западной части Азии, там, где по близости начинались владения европейцев; но не все, однако, могли достигнуть его. Во время больших передвижений племен, множество воинов были оттесняемы на запад другими ордами, рассеивались в Кашгарии, окруженной непроходимыми для армии горами, содействуя увеличению помесей или, так сказать, этнологических осадков, образовавшихся в проходах центральной Азии. Тем не менее выходцы, составлявшие ядро массы, хорошо знали настоящие проходы по преданиям, и, следуя дорогой, через древние морские проливы Джунгарии, пробрались к южному подножию Алтая. В этих проходах, потоки человеческих волн, подобно морю, бушевавшему здесь в былое время, устремились в равнины западной Сибири, чтобы оттуда направиться одним в Европу, другим в Персию, Индию, захватывая попутно не только народов своей расы, т.е. татар и монголов, но также и толпы побежденных, которые покидали опустошенные земли, отправляясь искать свою долю в победах и грабежах. Раз вышедши из центральной Азии, ни одна орда не возвращалась уже более на родные пастбища. Указывают, впрочем, на один пример,—это с астраханскими калмыками, которые в 1770 году пытались уйти туда, чтобы ускользнуть от власти России; но только не многим из них удалось добраться до страны своих предков, к подножию Алтая. Теперь там, в центре Монгольской империи, где прежде происходила такая сумятица, господствует тишина, и Джунгарские ворота представляют собою глухую пустыню. Население, которое жило на север от Китая и когда-то столь буйное, стало теперь совершенно мирным; может быть это можно приписать политике Китая, заинтересованного распространением учения Ламы в Монголии, которое смогло, по крайней мере в частях, прилегающих к китайским владениям, изменить воинственный народ в монашествующий.

Следы древних переселений еще не уничтожились. Смешанность фауны и флоры, которая заметна на границе двух континентов, может быть приравнена и к населению, живущему в естественных пределах той впадины, которая была когда-то покрыта морем, разделявшим два континента. Самоеды и лапландцы могут быть еще рассматриваемы, как азиаты, хотя они и занимают западное положение территории, вместе с другими племенами, живущими в центральной части Европейской России, т.е. с чувашами, мордвой, черемисами и прочими инородцами, сильно напоминающими своими обычаями азиатских остяков, которые однако живут довольно далеко от них, как и просвещенные русские, которыми они окружены. Башкиры, татары, киргизы и калмыки живут себе в Европе точно так же, как и в своих родных странах. Но если некоторые азиатские племена проникли через Скандинавию до самых берегов Атлантического океана, то европейские народы стали в свою очередь производить вторжение в Азию: славяне стоят уже твердой ногой на берегах Великого океана и в Закавказье. Эгейское море и Мраморное не образуют этнологических границ: напротив, воды этих морей омывают как берега Греции, так и Анатолии, где греки более многочисленны, нежели турки, живущие в той части европейского континента, которая была отнята у них.

Азиаты, бывшие когда-то инициаторами, представляют теперь перед лицом Европы элемент варварский. Хотя к западной цивилизации примешивается и много дурного, но можно сказать, что Европа,—континент специально «арийский»,—есть воспитательный очаг для народов Азии. Общее движение культуры прежде распространялось с востока на запад, следуя ходу солнца; в настоящее же время лучи европейской жизни расходятся во все стороны: в Азию, Африку, Новый Свет и Австралию. Скоро минет уже четыре века, как перевес Европы в деле воспитания всего мира окончательно установлен; путешествия и открытия, постепенно знакомившие с очертаниями материков, позволили европейцам в то же время установить прочно свое влияние в странах, открытых ими. Конечно, всюду, где высаживались европейские мореплаватели впервые, они давали доказательства своей высшей цивилизации, было ли то избиение туземцев, обращение их в невольничество или обманы и развращение их тысячами способов. Ненавистью и поражениями друг друга начинались отношения между человеческими расами: они сильно боролись перед тем, как ознакомиться друг с другом, как с равными представителями человечества.

Цивилизаторское влияние Азии на Европу исходило с различных частей материка; точно также и европейское веяние дает себя чувствовать в Азии с разных пунктов, при посредстве приморских стран: сначала одни португальцы ступили ногой на берега Индустана, Индукитая и Малайского архипелага; потом испанцы, голландцы, англичане и французы учредили свои конторы или свои укрепления по берегам и на островах. Кипр—остров английский, Малая Азия, по крайней мере фиктивно, считается под протекторатом Англии, и её же агенты распространяют свое покровительство также по Белуджистану, Афганистану, а может быть и Персии; некоторые пункты на аравийском берегу, а также и на персидском, прямо или косвенно, принадлежат Великобритании; она же присматривается уже ко всему побережью Оманского залива; полуостров Индустан, остров Цейлон, часть Индукитая—английские владения или владения их данников. Порядочный кусок Индии, по ту сторону Ганга, находится во владении или же в некотором подчинении у французов; Голландия, Англия и Испания разделили вместе с местными султанами архипелаг, соединяющий Азию с Австралией. Из восточных государств Япония быстрее всех прониклась влиянием европейских идей и ввела у себя соответственные преобразования; в приморских городах Китая построились целые кварталы, населенные европейцами и американцами. Наконец вся северная часть континента находится под властью России, самой обширнейшей державы на земном шаре: в конце XVI века казаки покорили для своего царя всю Сибирь с её различными племенами, а также и пушными зверями, составлявшими предмет их охоты. Можно считать, что более чем половина поверхности Азии и треть её населения подчинены европейским государствам. Более подробные сведения дают следующие числа, определяющие численность населения и величину территорий, подчиненных прямо или косвенно европейцам:

| Пространство кв. кил. | С населением душ. | |

| Русские владения заним. | 17 002.403 | 23.045 560 |

| Английския ,, | 5.519.756 | 296.854.691 |

| Голландския ,, | 2.045.694 | 34.392.700 |

| Французския ,, | 705.620 | 22.974.U00 |

| Испанския ,, | 298.772 | 7.030 000 |

| Португальск. ,, | 19.980 | 881.000 |

| Итого | 25.592.220 | 385.377.951 |

Следовательно в Азии почти столько же нехристиан, сколько в Европе католиков и протестантов различных вероисповеданий, взятых вместе, включены добровольно или силою в круг европейской политики.

VII

На островах и в приморских странах, где европейцы учредили свои конторы или колонии, движение во внутрь материка все более и более увеличивается посредством торговли и политики, хотя собственно дело открытий еще далеко не закончено. В центральной части Азии есть еще обширные пространства, где путевые линии новейших путешественников, измерявших пройденный путь и описавших его в общих чертах, еще до сих пор не пересеклись. В местностях, уже посещенных ими, много пунктов остались неизвестными, а сколько фактов требуют подтверждения, сколько еще можно увидеть новых местоположений и городов, сколько бы народов нужно лучше изучить!