Глава II Кавказ

I. Горы Понто-Каспийского перешейка

Кавказские горы в прежнее время часто причислялись к европейскому континенту. Крутой подъем их на северо-восточном прибрежье Понта Евксинского давал греческим морякам повод думать, что за этими горами начинается Азия; между тем как коммерсантам, основывавшим свои колонии на северном берегу Понта, напротив, казалось, что Кавказ ограничивал с юга обширные равнины Скифии. Еще географы тех времен задавались вопросом: были ли естественной границей между обеими частями света, русло и болота Фаза, в Колхиде, или же Киммерийское ущелье и река Танаис. Традиции заставляли наших предков, эллинов, часто обращать свои взоры к этим горам, более высоким, чем их оба Олимп,. Этна, Гемус и даже Альпы. Греческие мифы связывают историю эллинского полуострова с этими отдаленными от него горами, в которых греки, будто бы, отыскали первые начала своей цивилизации, с берегами Колхиды, столь прославленной походом Аргонавтов за Золотым Руном, символизующим богатство всей природы, равно как и науку, промышленность и торговлю. Греки пытались также найти в этих горах Азии свое национальное происхождение—Девкалиона, который населил Грецию и был сыном Прометея, титана, вдунувшего божественную искру в уста человека, и прикованного к одной из скал Кавказа. Тот же, так сказать, предразсудок, которого, вероятно, не чужд и миф о Прометее, привел некогда и ученых к тому, что они окрестили именем, принадлежащим жителям Кавказа, всех белых людей Европы и Америки, как бы свидетельствуя таким образом инстинктивное почтение европейских народов к горам, поднимающимся на рубеже Азии. Воображали также, что эта гористая местность, как предполагаемая земля наших предков, всегда была населена представителями самой чистой расы, и говорили с таким самодовольством о их красоте, стройности и грации, что точно этими телесными превосходствами обладали все народы белой расы. Название «кавказская раса», как синоним белой расы, арийской, индо-европейской, не совсем еще исчезло из обыденного языка.

После путешествий Палласа и других исследователей, описавших действительный рельеф этой страны, нельзя уже сомневаться в том, что Кавказ должен быть отнесен к Азии. Он вполне отделен от Европы глубокой впадиной, в которой видны теперь воды Маныча, частью стоячия, частью медленно текущие, но в геологический период, предшествовавший настоящему, наполнявшие собою понто-каспийский пролив. На юге, система кавказских гор, сохраняя характер отдельной цепи, соединяется с горами Малой Азии посредством поперечного высокого хребта, и, следовательно, Кавказ составляет, таким образом, передовую горную массу азиатского континента. Равным образом, судя по истории своих обитателей, Кавказ составляет часть азиатского мира. До самого вступления русских, жители Закавказья, грузины, мингрельцы, армяне, курды и турки имели сношения главным образом с югом, именно с Персией и Анатолией, с которыми они то вели дружбу, то враждовали. Что касается жителей собственно Кавказа, то они сравнительно более многочисленны на южном склоне, обращенном к орошенным, плодородным и населенным равнинам. Сторона же, обращенная к Европе, очень бедна деревнями, а низменности, простирающиеся у подножья гор, в некоторых местах—настоящие пустыни. Завладев Кавказом, русское правительство соединило административно эти азиатские земли, и центр тяжести для всего Кавказа определился у южной подошвы Кавказских гор; здесь сосредоточены военные силы русской Империи, предназначенные для действий в Передней Азии. Еще недавно добрый кусок турецкой территории был присоединен силою оружия к Закавказью, и южная половина Кавказа, самая многолюдная, почти так же расширилась, как и северная; она даже больше, если, согласно административному подразделению, к ней причислять Дагестан, расположенный однако к северу от Кавказского хребта.

Следующие данные подробнее знакомят с пространством и численностью населения Кавказского края.

| Поверхность (по Стрельбицкому) кв. верст | Население 1891-92 гг. | Плотность населения на кв. версту | |

| Предкавказье: | |||

| Ставропольская губ | 52.234 | 695.366 | 131 |

| Терская область | 61.016 | 798.898 | 131 |

| Кубанская „ | 82.909 | 1.551.319 | 187 |

| Черноморский округ | 6.454 | 36.179 | 56 |

| Закавказье: | |||

| Кутаисская губ | 32.046 | 1.048.940 | 328 |

| Тифлисская „ | 35.644 | 1.058.431 | 297 |

| Эриванская „ | 24.449 | 703.511 | 288 |

| Бакинская „ | 34.530 | 768.536 | 223 |

| Елисаветпольская губ. | 38.773 | 793.969 | 205 |

| Дагестанская обл | 26.147 | 609.380 | 233 |

| Карская обл | 16.381 | 214.471 | 131 |

| Закатальский округ | 3.544 | 74.448 | 211 |

| Итого | 414.128 | 8.353.448 | 202 |

Очень мало найдется горных цепей с таким замечательно цельным характером, как Кавказ или Кок-каф и Кафдаг, как называют его татары и турки, составляющий звено, «цепи, опоясывающей мир», говоря словами восточной мифологии. Если смотреть на него с Моздокских степей или Екатириноградской станицы, то по мере приближения к нему, он кажется каким-то громадным валом с тысячами блистающих зубьев. Поэты называют Кавказ «Горою», выражая этим словом понятие о громадном хребте, как об одной сплошной и грозной горе, тянущейся от одного моря до другого, на пространстве более чем 1.000 верст. Кавказ также называют «Большим» в отличие от неправильной цепи «Малого Кавказа», или, вернее, Анти-Кавказа, который поднимается с южной стороны Закавказья, по ту сторону бассейна Куры. Конечно, Кавказ вполне заслуживает прозвище Великого. Моряк, плавающий у восточных берегов Черного моря, русский, татарин, приближаясь к нему со стороны степей, видят как горы, подернутые дымкой, мало-по-мало увеличиваются, едва заметно выделяясь сквозь облака и испарения болот, скрывающие очертания их контуров, затем начинают обрисовываться выступы, на которых видны снег, леса и овраги, а вскоре и совсем застилают собою горизонт: их вершины заходят в полосу облаков, ветров и бурь, и закрывают собою солнце в продолжение целого полудня, угрожая долине обвалами и снежными глыбами; по склонам их шумно сбегают потоки, водопады и ручьи. Русские, привыкшие к виду равнин и холмов, поражаются видом этих вершин, которые кажутся им принадлежащими к совершенно другой природе, нежели та, которую они видели в своем отечестве, и еще недавно они удивлялись большему: в долинах этих гор жили люди, которым приходилось сражаться в течение многих поколений и которых поэзия окружила чарами, всегда связанными с доблестью и красотой. Русская литература сохранила глубокие следы того влияния, которое производили на зрителя кавказская природа и войны с этими горцами. Пушкин воспел красоту этих гор, а Лермонтов, кроме того, описал предания и обычаи их жителей; сцены, нарисованные им в романе «Герой нашего времени», игравшем большую роль в умственном развитии русской молодежи, взяты из жизни на Кавказе. Сколько людей, лучших людей, отправлялись умирать на Кавказ, подобно Лермонтову, преследуемые при жизни и тем более чтимые по смерти.

Главное направление Кавказского хребта—с юго-востока на северо-запад, с очень слабыми уклонениями в сторону. В общем, этот хребет следует тому же направлению, как и горы Персии, большая часть горных цепей Малой Азии и другие горные системы азиатского материка. Геологическим происхождением Кавказ обязан тем же условиям, которые подняли и скомкали в ряды складок большую часть Старого Света. Между прочим, кавказская гряда отличается тем, что не выделяется резко своим рельефом над окружающими ее землями. С правильностью, не имеющей примеров, она продолжается по обе стороны скалистых уступов, в виде глинистых пригорков, вулканического характера, извергающих из себя грязь, горячую воду и проч. По обеим сторонам цепь заканчивается низменными полуостровами, подверженными действию подземной силы и вдающимися в море: с запада—полуостров Тамань, а с востока—Апшеронский. Первый едва отделен от Керченского полуострова, связанного с Крымом, между тем как второй вдается в Каспийское море и оканчивается вулканическими островками, за которыми хребет идет далее в виде порога, резко разграничивая впадину, заполненную Каспийским морем на части северную и южную. По обеим сторонам этого порога, лот опускается на 1.300 фут глубже, чем на линии, служащей продолжением Кавказских гор. На восточном берегу Каспия, мыс, с которым соприкасается под-каспийский порог, несколько на север от Красноводского полуострова, есть исходная точка для всех тех гор, пригорков, скал и обрывистых утесов плоскогорий, которые служат точным продолжением линии Кавказского хребта до самой долины Мургаба, лежащей между Мервом и Гератом. Посредством этих высот и тех, что расположены в северном Афганистане, система Кавказских гор связана с хребтом Гиндукуш.

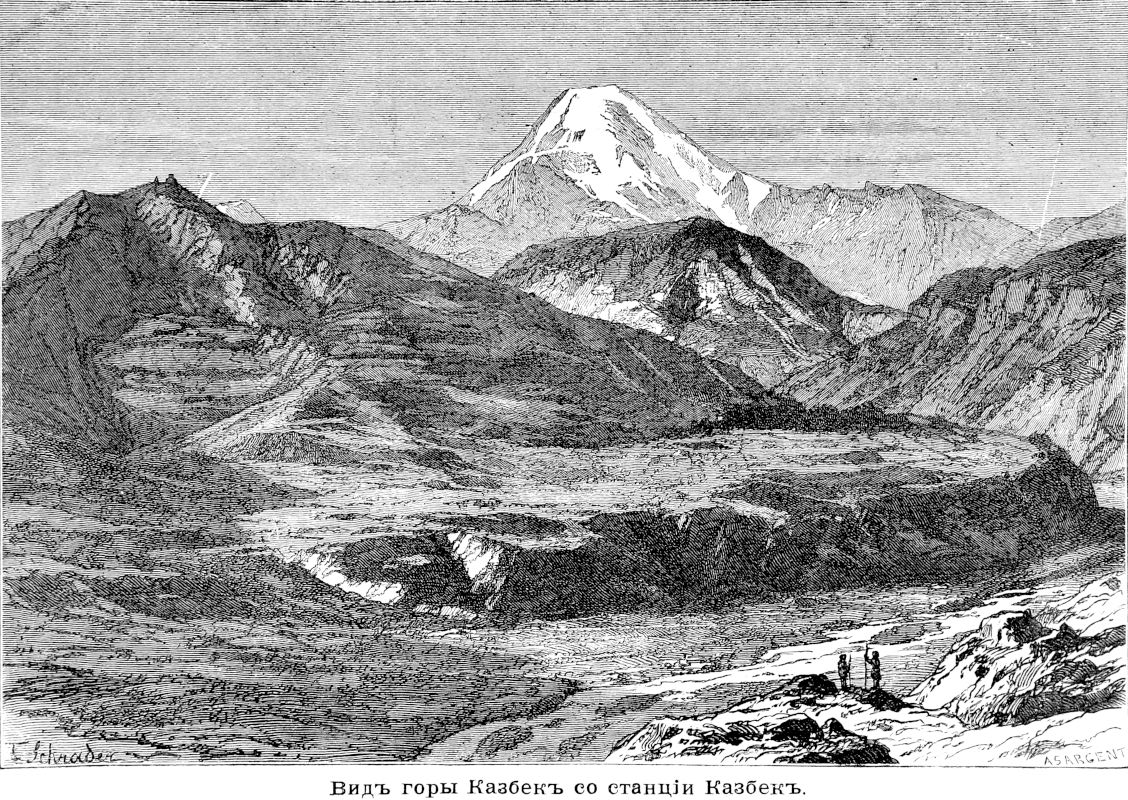

Как и Пиренеи, на которые он походит по своему направлению, гребню и положению между двумя морскими бассейнами, Кавказский хребет можно рассматривать как бы разделенным на два неравных по длине отрезка: та самая выемка, которая образует естественную границу между западным Кавказом и восточным, если и не расположена в самой средине цепи, то находится на равном расстоянии от обоих морей: это та промежуточная впадина в цепи, по которой проходит главный военный путь из Европейской России в Тифлис. В меридиональном направлении у самого прохода хребет так съужен с обоих боков, что расстояние между противуположными равнинами менее 100 верст, между тем как далее, к востоку и к западу, горная масса занимает пространство значительно большее: в западном Кавказе ширина хребта, взятая по направлению с севера на юг, вдвое, а в восточном—в два с половиной раза шире, нежели в части, прилегающей к грузинской дороге. Западная половина хребта не только гораздо шире, чем средняя часть его, но вместе с тем и самая высокая: в этой части горной системы поднимаются главные вершины, превосходящие высотою Монблан, т.е. высочайший пункт в Европе. Главных вершин шесть: Эльбрус (18.522 ф.), Коштан-тау, Дих-тау, Казбек (16.533 ф.), Ушба и Агишау; их высота в метрах:

Эльбрус—5.646 метр.; Коштан-тау—5.211 метр.; Дих-тау—5.185 метр.; Казбек—5.045 м.; Ушба (Безоч-мта)—5.027 (?) м. Агиш-тау или Адиг-тау—4.876 (?) м.

Дагестан, т.е. «Горная страна» преимущественно, образующий существенную часть восточного Кавказа, ниже, чем западный Кавказ; но зато он неровен, скомкан, самый хребет разветвляется на множество извилин, которые, расходясь лучами в разные стороны, превращают долины в настоящий лабиринт. Прежде когда-то, Понто-Каспийские горы считались гораздо более высокими. По Аристотелю, верхушки Кавказа были освещаемы солнцем четыре часа спустя после того, когда в равнинах легла уже тень. Еще в половине XVII столетия некоторые писатели определяли высоту наиболее поднятых точек в 75 верст.

Прежние географы полагали, что цепь составлена из одного цельного, непрерывного хребта; но исследования Абиха, Ходзько и других геодезистов, которые прошли эту страну, производя измерения высот, доказывают, что главный рельеф этой цепи есть составной. Главная цепь почти везде составлена из двух, а местами даже из трех и четырех хребтов параллельных между собою или почти параллельных и связанных там и сям в горные узлы; строение этой части хребта напоминает Кордильеры Андов; хотя, конечно, промежутки, заключенные между параллельными хребтами Кавказа, не так велики, как плоскогорий Андов с окаймляющими их хребтами, и имеют большею частью форму котловин или вытянутых воронок, в которые стекает первоначально вода, направляющаяся отсюда дальше, через ущелье, размытое в одной из стен, окружающих котловину. Главным хребтом можно считать тот, который служит водораздельной преградой между речными системами, хотя он во многих местах не так высок, как хребты, идущие вблизи его. Так, например, Эльбрус расположен на север от Главного хребта, в одном из боковых кряжей. Можно сказать, что, в орографическом отношении, самая высокая точка Кавказа есть Коштан-тау; эта гора, на которую, заметим, еще никто не взбирался, находится на хребте, разделяющем два склона, и есть самая высочайшая гранитная вершина Кавказа. Между истоками Кубани и Адайкохом, расположенным в 160 верстах далее к востоку, в водораздельном хребте нет ни одной щербины, ни одного перевала, который бы лежал ниже, чем на 10.000 футов высоты. Первый уступ в хребте, который находится ниже этого уровня, именно на высоте 9.365 футов, есть Малисонское ущелье, расположенное как раз у одного из крутых перерывов в главном хребте, в том месте, откуда начинается поперечное звено, соединяющее его с горами Зикары. На восток от этого прохода, проломы, на высоте в 7.000—10.000 футов, очень многочисленны. Генеральные съемки на Кавказе, давно уже оконченные, позволили достаточно полно воспроизвести на картах точный рельеф гор, их котловины, гребень и проч.; но другие работы по исследованию Кавказа далеко еще не выполнены; много интереснейших местностей остаются не описанными. После 1868 года на Казбек и Эльбрус взбирались англичане Фрешфильд, Мур и Тукер, имевшие проводником француза Девуасу из Шамуни: кроме их еще некоторые другие предприниматели выполнили подвиг подобного же рода, и снег большей части вершин не раз был утоптан ногой смельчака; но на долю членов «Альпийского Клуба» еще осталось не мало таких мест, куда стоит взобраться, особенно в западном Кавказе.

Северный склон хребта значительно отличается от южного; южный более обрывистый, сравнительно с северным, спускающимся к степям Маныча; расстояние от Главного хребта и до низменной равнины, орошаемой Курою, вдвое больше, чем от того же хребта до полей, раскинутых у Сулака и Терека. Подобная же разница заметна между обоими склонами и в западной части хребта: по одну сторону его впадина, по которой течет Рион, а по другую—покатость, спускающаяся постепенно к Кубани. Но эта, покатая сторона склона отличается страшной неровностью: недалеко от гребня, склон прерывается уступами, идущими от параллельных хребтов, а спустившись несколько ниже, он опять сталкивается с линиею высоких известковых террас, напоминающих собою откос вала; этот вал идет о-бок с Главным хребтом от Каспийского моря до Черного и во многих местах он как-бы стушевывается, но у дуги, образуемой верхним течением Терека, его профиль заметен совершенно отчетливо. Образуется таким образом как бы одна громадная долина между предгориями юрской формации и главной цепью. Наклон этого откоса, обращенный к степям, очень незначителен, между тем как со стороны хребта, площадки обрываются сразу, образуя глубокия пропасти. Потоки, вытекающие из котловин, пробираются по этим террасам «Черкесского Кавказа», известным под общим названием «Черных Гор», не иначе как глубокими клюзами, с ревом соскакивая со скалы на скалу: есть стены, почти отвесные, вышиною более чем в 3.000 футов. Но тем не менее, эти-то террасы, с их оврагами, размываемыми водами горных потоков, для черкесов гораздо важнее, нежели высокие горы, так как на них расположены их луга и леса, разбитые на отдельные участки, при чем каждый уголок имеет свое название; между тем как большая часть вершин остаются безъимянными; еще недавно жителям равнин известны были только две вершины: Эльбрус и Казбек.

Правильность Кавказа не ограничивается только его общим рельефом: ее можно проследить и в геологическом строении, по крайней мере на северном склоне. Главный хребет состоит существенным образом из кристаллических пластов, залегающих в некоторых местах на граните и мало-помалу уменьшающихся в массе по направлению с запада на восток. Поперечное звено, Сурам, который служит, так сказать, перемычкой, соединяющей Кавказ с Анти-Кавказом, также образован из кристаллических пород; но с этой стороны геологические слои лежат далеко не так правильно, ровно, как на северном склоне. По правую и по левую стороны главного хребта, уступы его склонов состоят главным образом из известняков и кварцовых наслоений, относящихся к векам юрскому, меловому и эоценовому; а далее, к северу, плиоценовые и новейшие слои, залегая в степях, покрывают собою формации, предшествовавшие им. Долины Уруха, Терека и Бакзана сходны между собою по преобладающим напластованиям. Потоки, берущие начало в бесплодных и диких котловинах, образованных из гранита, текут потом по мергелю и песчанику, в небольших долинах, на которых рассеяны многочисленные аулы, а затем скопляются в желобинах с известковыми стенами, над которыми видны леса и пастбища. Далее идут степи, где потоки соединяются уже с Тереком. На половине цепи, там, где она наиболее съужена, между Дагестаном и западным Кавказом, врезывается нечто вроде геологического залива, вдающагося в долину верхнего Терека; в этом месте обширное, совершенно горизонтальное плоскогорие песчаника, принадлежащего к третичному периоду, вклинивается в меловые напластования. Действие на магнитную стрелку обнаруживается всего сильнее в этой части Кавказа, и именно: между Владикавказом—у северной подошвы и Душетом—на южном склоне хребта, стрелка компаса склоняется на 38 сек. к промежуточным пластам.

Порфиры, выброшенные из глубины, поднимают свои утесы на высотах Кавказа за пределы снеговой линии. Лава, уже более позднего периода, обнажена в центральной части цепи и, главным образом, на южном склоне; на севере, высочайшая вершина Кавказа— Эльбрус—есть древний вулкан, действовавший, вероятно, в ту эпоху, когда Черное и Каспийское моря соединялись Манычем, т.е. в конце третичного периода или же в начале следующего; Эльбрус заканчивается вершиной подковообразной формы, которая, как полагают взбиравшиеся на нее, есть ни что иное, как частию разрушенный уже кратер. Казбек—это трахитовый конус, а вершины «Красных Гор», группирующихся на юг от этого великана, представляют собою вулканы. Путь, по которому протекает Арагва, проходит у столбчатого базальта. Вулканическая деятельность еще не совсем прекратилась на Кавказе: она проявляется не только по обеим оконечностям цепи, заканчивающимся сопками (грязевыми вулканами), но и в виде огневых, а также и нефтяных источников, очень многочисленных и выходящих из подземных озер, расположенных симметрично по обеим сторонам хребта. Теплые источники Кавказа—самые изобильные, какие только известны: большая часть их, как кажется, не связаны с вулканическим центром, расположенным под Кавказским хребтом; они идут вдоль по линии преломления горных пластов, параллельно оси гор или, вернее, по направлению с востока на запад.

Колебания уровня почвы, вероятно, вулканического происхождения, происходят промежутками в долинах Аракса и Куры. Кроме того, правильные поднятия почвы происходят на двух крайних концах Кавказского хребта. Скалистые утесы, стоящие у ворот Петровска, в Дагестане, носят следы продолжительных ударов волн на высоте около 300 футов, и след, гораздо высшей, чем арало-каспийский порог Маныча. В Абхазии, следы изменения уровня морского берега вполне очевидны. На высоте почти 500 футов видны морские террасы, когда-то бывшие берегом и совершенно похожия на те, которые омываются до сих пор Черным морем. Источники, вытекающие из болот, которыми пропитана почва на этой высоте, содержат в себе виды тех же ракообразных, mysis и бокоплавов gammarus, которые водятся по настоящее время в Черном море, чем и объясняется их прежняя связь с морем, если только присутствие этих животных на возвышенной местности нельзя приписать тому, что икра означенных раков могла быть занесена туда птицами, на их перьях, хвосте или ногах. Небольшое озеро Абрау, близ Новороссийска, заключает в себе также полу-морскую фауну, приспособившуюся мало-по-малу к пресной воде. Можно допустить, что колебания почвы, приподнявшие эти озера, происходили во время четвертичного периода, но несомненно, что и в новейшую эпоху эта местность еще претерпевает изменения в уровне. Развалины построек, которые видны на аллювии близ Сухум-Кале, выше и ниже поверхности моря, доказывают, что уже в исторический период почва опускалась в глубину морских волн, затем опять поднялась и теперь опускается снова. Остатка одной крепости до сих пор покрыты на 15-20 футов водою, и одну большую стену нашли даже на глубине около 5 сажен. Море постоянно выбрасывает, после бурь, монеты, кольца и другие предметы древности. Прибрежные жители, которые имеют привычку после каждой большой бури осматривать берег, нашли однажды в песке золотую корону. Следовательно, в этом районе происходило или постепенное оседание, или же местный обвал. Подобное же явление происходит и в порте Баку: близ берега видны еще остатки какого-то здания.

Передовые предгория Кавказа не настолько высоки, чтобы скрывать собою от жителей равнин главный хребет: с Ставропольской степи, на расстоянии около 200 верст, виден Эльбрус, точно белый шатер, стоящий одиноко на горизонте. С каждой верстой, путешественник, держащий путь на юг, видит беспрестанно, как эта гора все растет на фоне неба, в то время, как по обеим сторонам её не видно ни одной точки, указывающей на существование хребта. Наконец, открывается главный хребет, с его величественным, суровым, почти страшным видом, с вершинами, покрытыми снежной диадемой, и испещренный снежными лавинами; но в нем нет той прелести и разнообразия, как в Альпах: он гораздо уже, очертания его проще и однообразнее, нежели у массивов Альп. Горы Кавказа спускаются обрывисто, а гребень имеет вид заостренных зубьев: отвесный бок Веттергорна, в бернских Альпах, может служить типичным образчиком характера Кавказских гор; между прочим, на Кавказе нет таких больших водопадов, как в Альпах: его горы давно проточены водами, текущими в привычных ложах.

Недостаток отдельных горных масс и больших промежуточных долин лишает Кавказ озер, подобных тем, которые имеются в Альпах; нет также таких водоемов, какие попадаются в горах Швейцарии и Тироля. Что касается до озер пресной воды, которые расстилались в былое время у подошвы гор, в равнинах обоих склонов, то они опустели еще со времен ледникового периода. Одно из таких древних озер, современное вулканическим извержениям, происходившим в этой стране, замещено теперь полями Владикавказа и Алагира, в долине Терека. Другое озеро, не менее обширное, лежало на юге, в бассейне Карталии, между Сурамом и Мцхетом, и исчезло с того времени, когда разорвана была преграда, сдерживавшая воды Куры. Вся долина Алазана и его притока Айрычая, который встречает на пути продольную впадину, открывающуюся на юг от цепи, была также наполнена водою, и озеро не могло найти себе иного выхода, как только через клюзы, открывающиеся под прямым углом в предгориях Кавказа. Все речные долины, по которым спускается Кубань с притоками, Зеленчук, Лаба, Белая, а также Кура особенно у бассейна Ахалцыха, служили резервуарами озерных вод; относительно этой страны можно сказать то же, что и относительно многих других, что «все её реки— это ущемленные озера». Анти-Кавказ, как обширное горное плато, или, скорей, собрание неправильных горных масс с осями, направленными под различными углами, представляет, вследствие этого, гораздо больше замкнутых впадин и своими озерами отличается от понто-каспийской цепи.

Хотя Кавказ и выше Альп, но на вершинах его сравнительно менее снега и льда; это зависит не только от того, что он занимает более южное положение, или вследствие иных климатических условий, но также отчасти и потому, что его гребень очень узок, и в нем нет тех котловин, где бы тающий снег мог скопляться и образовывать ледники.

На Кавказских горах снеговая линия сильно колеблется в различных частях хребта, находясь в зависимости от географической широты, открытой местности, обилия снега и дождей, направления и силы ветра и положения горы относительно всей горной массы. Разность высот снеговой линии на Кавказе равна не менее, как 6.000 фут.; по Радде, на западных боках Гариболо, звена, идущего на юг от Пассис-Мта, линия снега начинается на высоте 8.250 фут, между тем по Парроту, на северо-западном склоне Большого Арарата она не спускается ниже 14.250. Гора Алагез, в Предкавказье, достигающая 13.500 фут. высоты, летом совершенно лишена снега. На самом Кавказе, натуралист Рупрехт, взбиравшийся на высоту 12.500 футов, на южном склоне гор, не встретил ни одной лавины, но это могло случиться лишь в восточной части хребта, у Каспия, на склоне же, обращенном к Черному морю, влажные ветры покрывают снегом ту сторону хребта, которая обращена довольно часто к югу. В некоторых высоких долинах бассейна Риона количество выпадающего снега, во время зимы, определяют не менее как в 16—23 фута. Если взять среднюю высоту снеговой линии в различных частях хребта, то можно определить ее для южных склонов Кавказа в 9.500—11.500 футов, с повышением в этих пределах по направлению с востока на запад. На противоположной стороне цепи, т.е. обращенной к степям Маныча, получится другой ряд точек, для линии постоянного снега, с 10.800—12.800 футов. Таким образом средняя граница вечных снегов на Кавказе почти на 2.000 футов выше, чем в Пиренеях, расположенных однако на одной с ним широте. Столь заметную разность можно приписать чрезвычайной сухости воздуха в продолжение целого года, по крайней мере на северных скатах, и знойности кавказского лета. Пространство, занятое постоянно снегом, начинается от Оштека (или Оштена), в западном Кавказе, и продолжается до Казбека; а далее за ним, к востоку, белеют в течение круглого года только отдельные вершины. По Морицу Вагнеру, сумеречное зарево в горах Кавказа не отличается тем блеском и силой, как в Альпах, по причине сравнительно меньшего количества снега.

Метеорологические станции, устроенные в различных пунктах на Кавказе, дают возможность измерять, приблизительно, уменьшение той степени влажности, в зависимости от которой находится постепенное повышение линии вечных снегов, по направлению с запада на восток, т.е. по мере того, как влажный ветер удаляется от Черного моря и приближается к восточному Кавказу, где более преобладают ветры континентальные. В части Кавказа, обращенной к Черному морю, выпадают влаги в форме снега и дождя, почти втрое больше, нежели в центральной части, и в 6-8 и даже 10 раз больше, судя но наблюдениям, нежели в бассейне Куры и на Апшеронском полуострове; в бассейне нижней Куры случается, что в течение целого полугода не выпадает ни одной капли дождя. Влияние влажных ветров Черного моря не простирается дальше гор Меска и Сурама, соединяющих, на восток от Кутаиси, главный хребет с массами Предкавказья. Что касается до Каспийского моря, то оно доставляет очень малое количество дождя и снега восточному нагорию цепи. Конечно, континентальный северо-восточный ветер приносит с собою некоторое количество водяных паров, но он почти всецело оставляет их на первых же выступах Кавказа, у подножья Дагестана. Каждый путешественник мог заметить, что, отправляясь из Владикавказа или из Алагира, в дождливый день, он находил, приближаясь к высотам хребта, необыкновенно прекрасную погоду; при спуске же с гор, происходит обратное: оставляя воздух сухим и небо ясным, попадаешь под слой серых облаков, в влажную атмосферу.

Хотя летния жары, вместе с сухими ветрами, и приподнимают общий уровень снеговой линии на Кавказе на высоту значительно большую, чем в Пиренеях, но из этого, однако, нельзя заключить, что температура в горах Кавказа выше, чем в Пиренеях или Альпах; хотя казалось бы весьма естественным, что в Кавказских горах, благодаря их южному положению, температура должна бы быть выше, но холодные северо-восточные ветры, не умеряемые ветрами теплыми, с юго-запада, которые задерживаются плоскогориями Малой Азии, значительно понижают нормальную температуру Кавказа. На Кавказе и в Швейцарии, климат почти одинаков, но в последней далеко не бывает таких резких переходов, как на Кавказе. Например, метеорологические станции в Швейцарии показывают разницу между летнею и зимнею температурою в 18 или 19 градусов, между тем как в Пятигорске, в 1876 году, она равнялась 27 градусам.

Соотношения между высотой данной местности, температурой и количеством выпадающей влаги видны из следующих данных, заимствованных у Воейкова, Стебницкого и Статковского:

| Высота над уровнем моря | Температура | Температура на уров. моря | Выпадение дождей | Период наблюдений | |

| Зап. Кавказ | |||||

| Кутаис | 152 | 14°,86 | — | 2,398 | 5 |

| Сочи | 5 | 14° | — | 2,098 | 3 |

| Поти | 8 | 14°,87 | — | 1,760 | 4 |

| Редут-Каде | 6 | 14°,44 | — | 1,608 | 22 |

| Новороссийск | 20 | 12°,41 | — | 0,762 | 2 |

| Предкавк., центр, и вост. Кавказ: | |||||

| Владикавказ | 684 | 8°,07 | 14°,17 | 0,920 | 5 |

| Алагир | 639 | 8°,05 | 14°,16 | 0,972 | 22 |

| Пятигорск | 505 | 9°,37 | 13°,73 | 0,548 | 5 |

| Ставрополь | 58 | 8°,62 | 13°,30 | 0,677 | 9 |

| Дербент | 2 | 13°,06 | — | 0,370 | 2 |

| Сурам | 730 | 10°,62 | 14°,61 | 0,558 | 25 |

| Закавказье | |||||

| Тифлис | 409 | 12°,67 | 14°,73 | 0,471 | 25 |

| Баку | 8 | 14°,50 | — | 0,238 | 10 |

| Елизаветполь | 445 | 12°,89 | 15°,18 | 0,209 | 25 |

| Аралых | 833 | 11°,40 | 15°,52 | 0,152 | 22 |

| Шемаха | 679 | 11°,13 | 15°,20 | 0,380 | 25 |

| Шуша | 1.368 | 8°,81 | 15°,58 | 0,528 | 22 |

| Александрополь | 1.291 | 5°,35 | 15°,13 | 0,316 | 25 |

От недостатка снега зависит малое число ледников. На вершинах, покрытых снегом и в особенности вокруг Эльбруса, они, однако, довольно многочисленны, и можно было бы пройти по льду на расстоянии около 200 верст, именно между Джуман-Тау и Кальтбером, над долиной Ардона. Ледник, который спускается ближе других к равнине—это Кальчидон или Караган, простирающийся от Адайкоха до горной долины Уруха: Фрешфильд видел в Швейцарии только один ледник, равный длиною этому—Алечский. В среднем Кавказские реки, берущие начало из ледников, не заходят истоками за пределы высоты 950 футов, и следовательно их граница на несколько сот футов выше, чем в Швейцарских Альпах; в противуположность снеговой линии, пределы речных истоков на северном склоне хребта лежат гораздо ниже, чем на южном; причиной этому обрывистость южного склона и покатость северного, спускающагося длинными долинами к степи. Но и на южном склоне Кавказа есть несколько прекрасных ледников, особенно в долине верховьев Ингура, занимаемой Вольной Сванетией. В восточной части цепи другие ледники, впрочем мало известные, спускаются с Тебулос-Мта и соседних с ним вершин. Есть также ледники и в горах Богоса; крайний из них, вилообразный, виден с вост. на Шах-даге. Явные следы, оставленные движением древних ледников, доказывают, что в кавказской цепи так же, как и в других горных системах Европы, ледяные потоки спускались в долины гораздо ниже и главным образом по северному склону: около входа в долины Малки, Баксана, Терека, видны эрратические глыбы, остановившиеся на небольших высотах, вдающихся мысами в равнины. Ермоловский камень, что близ Дарьяльского ущелья, у северного выхода из него, имеет около 14 саж. в длину и 582 куб. сажени в объеме. В самом Владикавказе и верстах в 7 к северу, находятся эрратические камни до 27 футов длиною. В Сванетии, деревни, расположенные в настоящее время в двух верстах от ледников, построены из каменьев, занесенных прежними ледниками. В новейшую эпоху известны следующие движения ледников: с 1849 по 1875, т.е. за двадцать пять лет, Баксан поднялся с 7.350 на 7.630, а Бассинги, за время 1861—1873 годов, с 6.580 на 7.000 футов.

В наше время наиболее известный ледник на Кавказе, чаще других попадающийся на глаза путешественникам, это Девдораки (или Девдаравки), один из тех восьми, которые спускаются с Казбека; он виден в 5 верстах на запад от долины, по которой течет Терек недалеко от военно-грузинской дороги, идущей из Владикавказа в Тифлис. Нижняя часть этого ледника бывает причиною внезапных наводнений, остававшихся долгое время необъясненными. Проход Амелишка, служащий стоком и открывающийся в нижней части ледника, слишком узок, чтобы пропустить всю массу напирающего льда. У выхода, вследствие запруды, образуется как-бы гигантская плотина, поднимающаяся свыше, чем 650 фут. между стенами прохода: когда напор скопившейся массы становится слишком сильным, то преграда прорывается, и вся вода, лед, каменья низвергаются в овраг, идущий от Амелишки, и запруживают течение Терека своей мутной массой, ничем уже не напоминающей ледник. С 1776 года этот Девдораки обрушивался шесть раз, как и ледник Гитроз в Альпах. Последний обвал, случившийся в 1832 г., загромоздил устье Терека почти на две версты в ширину и более чем на 300 футов в вышину. Течение реки, задерживавшееся в прежние разы на несколько дней, приостановилось в этом году всего лишь на восемь часов, прежде чем пробилось под сводами этой массы, заградившей ей путь: масса льда, которая была определена в 650 миллионов куб. футов, вполне растаяла только лишь по истечении двух слишком лет. Ледник начинает снова скользить в долину: за тринадцать лет, протекших с 1863 по 1876 г., он успел подвинуться вперед на 230 метров, в то время когда все другие ледники, наблюдаемые на Кавказе Абихом, отодвинулись, как и Альпийские, за тот же период времени, назад. Среднее движение этого ледника определяют в 10 сант. в день, между тем как средняя скорость движения «Ледяного моря» на Монблане считают в 30 сантиметров. Г. Статковский полагает возможным устранить впредь обрушивание Девдораки, расширив стены оврага Амелишки и таким образом облегчив проход льду: тогда ледяной поток, в силу своей упругости, будет плавно двигаться в этом ущелье и стаивать более равномерно, не врываясь в долину Терека, расположенную наискось ко рву, по которому скользит Девдораки.

Вот, по Абиху, границы главных Кавказских ледников в 1876 году:

Улухат (на зап. от Эльбр.)—2.659 мет.; Кичкинаколь—2.384 мет.; Баксан (на восток от Эльбруса)—2.325 мет.; Терсколь—2.625 мет.; Ирик—2.552 мет.; Урух-дон (на восток от Эльбруса)—2.610 мет.; Сев. Пасис-Мта—2.565 мет; Южн. Пасис-Мта 2.245 мет.; Псекан-Су—2.210 мет.; Адул—2.225 мет.; Черек—2.059 мет.; Бисинги—2.130 мет.; Це-дон—2.004 мет.; Кальчи-дон—1.739; Тетнульд (ист. Ингура)—1.954 мет.; Степан-Цминда (на в. от Казбека)—2.898 мет.; Девдораки (на север от Казбека)—2.239-2.311 (?) мет.; Богос—2.659 метров; Билинги—2.428 мет.; Шаг-даг—3.163 мет.

Если предельная линия ледников лежит на Кавказе выше, чем в Альпах (хотя, однако, средняя температура в обеих орографических системах почти одна и та же), то и лесные породы ростут гораздо выше на понто-каспийском хребте: на высоте более 7.600 футов, встречаются еще деревья, а над ними азалии и рододендроны с их яркими цветами, небольшие кусты волчняка с деревянистыми стеблями, целые ковры кислицы с её ярко-зелеными листьями и, наконец, различные растения альпийских пастбищ. Полоса деревьев много выше на северном склоне, чем на южном, и это зависит, конечно, от большей степени влажности, так как северный склон, если и получает сравнительно меньше дождя, за то и теряет через испарение гораздо меньше. Местами гребень хребта резко отделяет чащу лесов, расположенных к северу, от пастбищ, обращенных к югу. Известно, что в горах средней Европы из деревьев, растущих наиболее высоко, попадаются приземистые сосны с их вечнозеленой листвой; а в горах Сибири—лиственница, кедр или betula nana; на Кавказе же последними представителями лесных пород являются березки, с их чахлой листвою. Большие леса, расположенные этажами на покатостях склонов, смешаны между собою в пропорции, зависящей от количества теплоты и влажности, требуемой различными видами деревьев; главным образом попадаются береза, хвойные, клен, липа, ясень, граб, бук, дуб и каштан. Самшит, служащий весьма ценным подельным материалом и вывозимый особенно в Англию, откуда потом уже расходится по всей Европе, растет в некоторых лесах густыми, непроходимыми чащами; весь берег Черного моря между Поти и постом св. Николая покрыт самшитом, распространяющим в воздухе сильный запах. Из кустарников, преимущественно кавказских, azalea pontica—один из красивейших цветов наземной флоры. Это удивительное растение, кроваво-красные листья которого осенью составляют такой резкий контраст с темной зеленью елей, занимает полосу не менее чем в 5.900 футов по отвесу, между передовыми выступами гор и склонами, лежащими на 6.600 футах высоты. В некоторых частях хребта азалия исчезает, уступая место рододендрону. Рассказывали в старину, хотя повторяют нередко и теперь, что мед из азалии ядовит и что люди, испробовавшие его, будто бы мгновенно пьянеют, а иногда доходят даже до состояния бешенства. Это, так сказать, поверье, переходящее из века в век, удостоверенное еще Клапротом, совершенно ошибочно или основано на каких-либо совершенно исключительных случаях, как утверждают это множество путешественников. В Кабарде, где есть собственники, владеющие тысячами ульев, не знают ничего подобного о вредных качествах меда из азалий.

На южных откосах дикий виноград вьется вокруг деревьев и, смешиваясь с лианами, образует ряды фестонов. Очень вероятно, что Кавказ есть родина винограда: здесь, по еврейскому преданию, один из патриархов, приготовив из него вино, первый познал его опьяняющие свойства. Полагают, что и орех, ростущий в долинах Имеретии, есть также местного происхождения. Ни в какой другой стране нет такого обилия различных сортов фруктовых деревьев, как здесь; в Карталии, на юго-запад от Казбека, есть множество сортов деревьев, однако еще очень мало известных, и не улучшенных культурою, но кисловатые плоды которых могут быть превращены современем в превкусные фрукты; Кавказ есть преимущественно страна фруктовых деревьев; взять, напр., леса Мингрелии, которые еще не опустошены европейскими купцами, столь изобильные растительностью, и сады её, где столько роскошных цветов и плодов, которым западные садоводы легко бы могли придать самый тонкий вкус. Но, направляясь далее к востоку, где становится уже заметным переход от влажных берегов Чернаго моря к безводному прибрежью Каспия, растительность все уменьшается, леса попадаются все реже и реже, по мере приближения к восточному концу хребта; самые деревья становятся мельче и более редкими; степной ветер сжигает траву и солнечные лучи скользят по голым утесам. Некоторые из растений, привезенных из России, плохо прививаются на Кавказе, не смотря на то, что их рассаживают на различных высотах, имеющих ту же температуру, которой он пользовались на родной почве. Русские солдаты успешно разводят различные европейские овощи в крепостных огородах в долинах Сванетии, зато возлюбленная березка, напоминающая им далекую родину, остается всюду хилым деревцом.

Культурные растения, так же, как и дикия, ростут на отлогостях Кавказских гор гораздо выше, чем в Альпах, благодаря продолжительному и жаркому лету. В местности, которую современем, вероятно, пересечет туннель кавказской железной дороги, имени между бассейнами Ардона и Лиахвы, все деревни, приютившиеся на высоте более чем двух верст над уровнем моря, окружены полями ячменя. Около деревни Колота в Осетии, крайняя граница ячменя, определенная съемками, находится на высоте 8.100 футов; южнее, ближе к Алагозу, ячмень сеют даже на высоте 8.200 футов. Пшеница ростет еще на 6.500 футах и, следовательно, более чем на 3.200 фут. выше, чем в Альпах; кукуруза—до 2.900 футов, а виноград нередко дозревает в Осетии, около деревни Курта, и след. на высоте 3.580 футов: лучший виноград Кахетии, в долине Алазана, собирают на 2.500 футах.

Очень много лесов на Кавказе совсем исчезли, чтобы уступить свое место полям, но большая часть пустырей не заняты пашнями, фруктовыми садами или виноградниками. В самых богатых лесных уездах истребление лесов производится крайне варварскими приемами: не дают себе даже труд заняться вырубкой деревьев, а, согласно обычаю, вероятно с целью оздоровления местности, зажигают деревья, рискуя иногда при этом истребить целый лес; или же, например, в тех случаях, когда не хватает для домашних животных сена, наламывают обыкновенных веток, с листвой или с почками и дают их вместо корму. Во многих местах, где еще недавно были непроходимые леса, теперь уже не видно ничего, кроме мерзости запустения. То же самое можно сказать даже и о склонах высоких гор, где также леса быстро уничтожаются.

Несмотря на опустошения, производимые на Кавказе, большая часть диких животных, которые водились там еще в отдаленные исторические эпохи, встречаются и до сих пор. Серны, а также вид каменного барана, тур, часто попадаются в горных долинах; точно также стада буйволов, описываемых неверно под именем aurochs, бродят еще в лесах, у подошвы Эльбруса, в местности, орошаемой притоками Кубани: их грива не так роскошна, как у литовских зубров, а шерсть передней части туловища не так густа, как у американских бизонов. Кавказский медведь, который, как говорят, менее страшен, нежели русский, попадается не свыше как на высоте 5.000 футов, т.е. на границе фруктовых деревьев, и вместе с волком и рысью водится в лесах Абхазии; геолог Прендель встретил одного из них на расстоянии менее десяти верст от Сухум-Кале. У подошв гор, в чащах лесов, на равнинах, рыщет дикий кабан; в особенности же он любит камыши по берегам рек и прудов. Тигр, забегающий сюда, как полагают, из Персии, попадается очень редко, и то лишь исключительно в низменной части Закавказья, так как он никогда не проникает в горные долины. Леопарда тоже редко можно встретить в равнине нижней Куры, а еще реже леопарда встречаются здесь гиена и шакал; этот последний забегает иногда в леса, расположенные на северных склонах хребта. По своей фауне и флоре Закавказье подходит к подтропической Азии, тогда как на самом Кавказе или вернее Предкавказье, животные и растительные виды принадлежат к европейским. В этом отношении впадина Маныча не есть еще граница, так как по обеим сторонам её, подчиненным влиянию одного и того же климата, существует одна и та же флора и фауна.

Хорошо орошенные поля Закавказья могли бы прокормить число жителей, равное населению Франции, и вероятно, что они были таковыми две тысячи лет тому назад. Долины северного склона Кавказа и берега рек, стекающих по ним, также настолько плодородны, что могли бы удовлетворить нуждам многих миллионов людей. Однако Кавказ, в общем, населен гораздо слабее, чем равнины России. В северной части Кавказа преобладают степи, так что жители в этой части территории не могут далеко отходить от рек. В Закавказье равнины, лежащие по нижнему течению Аракса и Куры, остаются пустынными, по причине их крайне нездорового климата; наконец, в горной области, все пространство, находящееся поверх полосы лесов, есть пустыня, занятая скалами, пастбищами, снегом: там никого не видно, кроме пастухов и охотников. Самая высокая деревня на Кавказе—Куруш, в горах Дагестана, у одного из истоков притока реки Самур находится на высоте 8.070 футов, т.е. на высоте, почти равной той, на которой построен Сен-Бернардский дом в швейцарских Альпах; но вершины хребта поднимаются еще на 7.000—10.000 футов над этими последними жилищами кавказских горцев.

Самая здоровая полоса на Кавказе лежит между 2.400 и 6.600 футов над морским уровнем; в этих пределах обыкновенно жители Тифлиса, Эривани и Елизаветполя устраиваются на летнее время. Самое наилучшее место для дач—это высота в 4.000 футов; на этой линии ростет еще виноград, шелковица, южные злаки, при чем здесь можно дышать чистым и прохладным воздухом, веющим с ледников. Татары, в своих знойных долинах, начинают собирать кукурузу с половины мая, отсылая в это время свои семейства и стада в горы; вместе с тем они торопятся, чтобы и самим отправиться вслед за семействами и возвратиться в долины не ранее как ко времени сбора винограда. В деревнях же в знойное время остаются лишь несколько человек, занятых поливкою полей кукурузы и риса. Между тем, более густое население Закавказья не живет в здоровых областях предгорий; оно наиболее скучено в долинах, по которым текут обильные реки и где проходят главные пути сообщения; население равнин легко может быть удвоено, стоит только возобновить ирригационные каналы, когда-то заброшенные, и снова приспособить их для орошения полей всей местности, лежащей между Араксом и Курою. По древним хроникам Закавказье было прежде в шесть раз населеннее теперешнего. Когда в первой половине ХIII столетия завладел этой страной Батый, то он заставил каждого десятого мужчину служить в своей армии и набрал таким образом восьмисот-тысячное войско; население страны состояло из 16 миллионов душ,—столько же, вероятно, было и в эпоху Страбона.

В начале нынешнего столетия торговые сношения в этой стране настолько уменьшились, что пути между Черным морем и Каспийским, по которым ходили еще греки, римляне, генуэзцы, были совершенно забыты. В 1823 году, может быть в первый раз в течение нескольких столетий, были отправлены товары из Редут-Кале в Баку, и на эту новость смотрели, как на нечто необыкновенное. Даже и до сих пор сообщение между противуположными склонами хребта довольно затруднительно. Железная дорога еще не пересекла цепь, и только один колесный путь соединяет обе половины Кавказа, проникая через хребет. Этот путь, часто повреждаемый, а иногда местами совсем разрушаемый обвалами снега или камней, и проходящий на восток от Казбека, через Дарьяльское ущелье, во все времена служил большой дорогой для переселений и войск. Путь через Дарьял, известный в древности под именем «Кавказских ворот», действительно походил на ворота, вход в которые был защищен крепостями, замененными впоследствии русскими укрепленными постами. В восточной части цепи, вдоль по берегу, лежащему между скалами и Каспием, проходит второй путь, более удобный как для полководцев, так и для переселенцев, направлявшихся из Азии в Европу или обратно; но и этот путь мог быть заграждаем там и сям, на мысах, а один из проходов, устроенных на крайнем звене Дагестана, так же, как и Дарьяльское ущелье, представлял «укрепленные ворота» или Дербент, давшие свое название сторожевому городу, лежащему в этой части берега. Что касается пути, идущего по берегу Чернаго моря, в западном Кавказе, то он потерял значение большой исторической дороги еще во времена римской эпохи. Путь этот, проходивший по берегу и соединявший обе половины империи Митридата, еще до сих пор сохранил на себе остатки в нескольких местах в виде военно-межевых знаков, считающихся у абхазцев «обителью гномов». Но со времен могущества Византии, этот путь был покинут. В продолжение многих веков путь по западному берегу Кавказа, проложенный между горами и морем, на протяжении 370 слишком верст, был очень труден и слишком часто преграждался естественными препятствиями; кроме того, прежде он был защищаем воинственными племенами, и нужны были целые армии, чтобы пробраться через их грозные ущелья. Но у этих негостеприимных берегов море было свободно, и различные народы Запада: греки и генуэзцы, русские и турки, из которых одни вели с населением Кавказа торговлю, другие войну, имели все выгоды, чтобы пользоваться морем как для перевозки товаров, так и солдат. Генуэзские пути, от которых сохранились еще и доселе некоторые следы, шли не вдоль берега, а через горы и соединяли внутренние части страны с гаванями Черного моря.

Не без борьбы приходилось различным народам перебираться с одного склона хребта на другой. Неприятель поджидал его в ущельях, и остатки сильно пораженных пришельцев должны были искать убежища где-нибудь в хорошо защищенных горных долинах, вдали от своих братьев по языку и расе. Всякое значительное переселение народа, переходившего через хребет, принуждено было, так сказать, процеживаться сквозь ряд ущелий и оставлять среди гор новых приблудков. «Кавказ—гора языков», говорит Абульфеда, описывая собственно Дагестан, а персы и теперь еще повторяют его слова. Страбон говорит, что греческие купцы, торговавшие с гаванью Диоскуриас, на берегу Понта Евксинского, встречали там «если не триста различных народов, как думают некоторые авторы, мало заботящиеся об истине, то не меньше семидесяти племен, говорящих различными языками». Плиний также указывает, что на рынках Колхиды объяснялись на ста тридцати наречиях. И теперь еще, как и во времена Страбона, считают в этой стране не менее как семьдесят языков и диалектов; но, как показал Услар, известный кавказский лингвист, на каждое местное наречие путешественники и купцы смотрели как на особый язык; в действительности же, все кавказские наречия могут быть сгруппированы в несколько небольших семейств. Так, например, тридцать предполагаемых наречий Дагестана можно свести к пяти. Несколько древних диалектов принадлежали господствовавшим в этой обширной стране могущественным народам, от которых теперь не осталось никого, кроме очень небольших групп, затерявшихся в горах. Один геолог сравнивает их с эрратическими камнями, с затерявшимися обломками гор, ныне исчезнувших.

Кавказ, который своими скалистыми утесами, снегами и ледниками, так величественно заканчивает собою однообразие беспредельных равнин России, разнится не менее резко своим населением, расою и языками от славянского мира, простирающагося от берегов Черного моря до Ледовитого океана, кажущагося столь цельным в глазах иностранцев, и в сущности также состоящего из разнообразных элементов. Русские проникают мало-по-малу с одного склона на другой в долины Кавказа, и число жителей, принадлежащих к племенам народа-победителя, можно определить не менее как в 1.400.000, что составляет почти 1/4 всего населения. Больше всего они живут в той части Кавказа, которая граничит с собственно Россией, т.е. в Кубанской области и Ставропольской губернии. Точно также в самом Закавказье они составляют один из наиболее важных этнографических элементов, в особенности в городах и военных пунктах. Там и сям разбросанные казачья поселения, или колонии ссыльных сектантов, дают славянской расе перевес над другими. Между тем, многие из туземных племен совсем исчезли с Кавказа, будучи частью истреблены, частью высланы, а частью добровольно бросили Кавказ; в то же время как другие группы, населяющие эту страну, мало-по-малу уменьшались, борясь за существование с пришлыми русскими, эти последние не переставали быстро распространяться, захватывая все далее и далее пограничные земли на северном склоне и сливаясь мало-по-малу с колониями, разроставшимися по южную сторону хребта, по направлению к северу. Вот приблизительные численные отношения между различными национальностями, живущими на Кавказе, по данным 1891—1892 г. В 1892 г. Русских—2.481.547; Поляков—11.180; Чехов—920; Болгар—106; Немцев—22.856; Румын—1.206; Греков—57.707; Эстов—2.382; Персов—12.687; Татов—124.683; Тальминцев—50.510; Курдов—100.043; Осетин—164.445; Армян—954.612; Цыган—725; Евреев—45.666; Айсоров—2.272; Грузин—383.582; Тушинов—5.624; Пшавов—9.155; Хевсуров—6.560; Ингилойцев—8.727; Имеритин—423.201; Гурийцев—76.095; Аджарцев— 59.516; Мингрельцев и Лазов—214.811; Сванетов—14.035; Кабардинцев и др. черк. пл.—161.953; Чеченцев—195.917; Абхазцев—60.444: Ингушей—28.003; Лезгин и вост, горцев— 596.829; Турок—70.226; Татар—1.139.659; Карапапахов—24.134; Карачоевцев—25.000; Туркменов—19.000; Ногайцев—61.560; Турменов-таракямов—8.893; Кумыков—108.836; Калмыков—12.314.

Известно, что не легко и не скоро удалось завоевать Кавказ, и дело покорения тянулось два века. Сначала русские построили ряд укреплений на северном Кавказе, которые были постоянно охраняемы казаками, готовыми при малейшей тревоге вскочить на седла. Владения же русских в Закавказье вначале представляли нечто совершенно отдельное, не имевшее никакой связи с остальной Россией: но мало-по-малу давление победителей усилилось: все племена, жившие в равнинах, были окончательно подчинены, а горцы постепенно принуждены были, с году на год, все более съуживать поле своих военных действий. Русские располагали не только обоими морями, чтобы окружить горную местность и помогать своим союзникам или подданным, каковыми были мингрельцы, имеретины и грузины, против горцев, но еще с первых войн располагали также и той брешью, которая лежит между долинами Терека и Арагвы. В 1796 году четыре сотни русских проникли в Дарьяльское ущелье; в 1784, в 1795, 1796 и 1799 они уже пользовались этой дорогой; в начале XIX столетия, когда Грузия была присоединена к империи, было приступлено к постройке вдоль Терека и Арагвы военной дороги, соединившей Закавказье с равнинами севера. С тех пор Кавказ был разрезан как бы на два различных ломтя. Пушкин описывает свое путешествие в 1828 по этому, все еще опасному пути. Путешественники, купцы, рабочие должны были дожидаться военного конвоя, который сопровождал их от одной крепостцы до другой, в положенное время. Двигались по этому пути медленно, среди облаков пыли, не смея отставать от всадников и от телег с их потерянными ободьями, при чем в продолжение дня проходили обыкновенно не более 15 верст. Но армии и обозы вступали в «ворота», и самые воинственные горные племена очутились разделенными друг от друга. Этот первый путь предшествовал тому, что был потом проложен через Мамисонское ущелье, между долинами Терека и Риона, а за ними были устроены и другие пути, которые, если и не пересекали хребта, то проходили по боковым долинам, расчищая леса, в которых прятались горцы, устраивавшие засады против русских. «Если бы я мог, говорил Шамиль, то окропил бы священным елеем деревья моих лесов и смешал душистый мед с грязью моих дорог, ибо эти леса и эта грязь составляют мою силу». Но рытвины и топи далеко еще не исчезли, леса перестали быть непроходимыми, горы уже не недоступны и население порабощено. В одном стихотворении Лермонтова говорится, что гордый Казбек сначала с презрением смотрел на карлов, идущих с северных равнин, чтобы взять его приступом; но когда он их увидел поближе, вооруженных заступами, кирками и топорами, производящих окопы и вырубающих леса, он вздрогнул до самого основания,—он понял, что час его пробил.

Кавказ, рассматриваемый по отношению рельефа земной коры, вод, распределению жителей, разделен на несколько различных областей, ограниченных естественными пределами, что облегчает описание этой страны по отдельным частям, хотя и связанным между собою более или менее общими чертами. Весь западный Кавказ, который выдается острием у входа в Азовское море, с обоими его склонами, населенный русскими, составляет отдельную естественную область вместе с бассейном Кубани и соседними степями. Средний Кавказ, где смешанное население живет в своих лачугах, построенных среда пастбищ и по берегам рек, есть тоже область, географически отдельная от прочих, точно так же, как и весь восточный Кавказ, где ютятся племена, известные под общим названием «горцев». Бассейн Терека, равнины и озера Кумы, составляющие остатки уже на половину высохшего древнего моря, представляют полный контраст с гористою областью. На юг от хребта, бассейн Риона и Чоруха, в части страны, завоеванной у турок, заселен людьми одинакового происхождения и составляет собою также отдельную часть Кавказа, с довольно резкой этнической границей. Но далее от них, на восток, там, где поля орошаются Курою, в обитателях нет уже цельного характера и грузины живут в этой местности в перемежку с татарами; тем не менее, с географической точки зрения, эта страна есть нечто цельное и самостоятельное. Можно сказать то же самое и про долину Аракса, с её населением, состоящим из армян и татар.