V. Покатость Аральского и Каспийского морей

Сыр-Дарья и Амур-Дарья, Арал и Закаспийский отдел

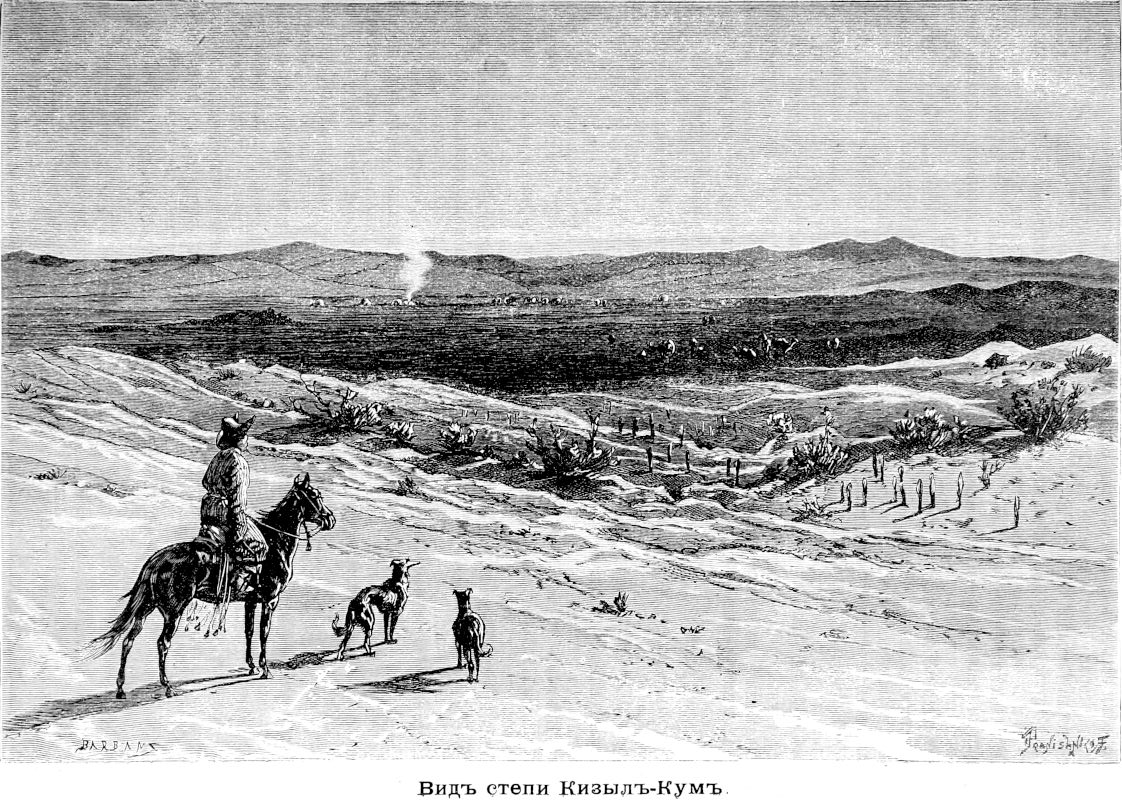

Эти озера, эти болота, эти пересыхающие летом ручьи, эти частые пустыни, избегаемые кочевниками, начинают собою, у основания лесистых скатов Небесных гор, обширную область низменных степей, которая протянулась через весь Туркестан и, перейдя за реку Урал, продолжается во внутрь Европейской России. Почти везде степь представляется как открытое голое пространство, где взор свободно скользит по ровной почве до кривизны земли под горизонтом. Однако, большинство степей только кажутся горизонтальными, в действительности же поверхность их развертывается в виде длинных волн, столь же правильных, как волны тропического моря, вздымаемые равномерным дуновением пассатных ветров; но общее однообразие оттенков мешает глазу различать гребни и промежуточные борозды волнистой равнины, и путешественник, в первый раз попавший в степь, бывает немало удивлен при виде лошадей, всадников, целых караванов, вдруг исчезающих в этих складках почвы, словно они провалились сквозь землю. Отсутствие предметов сравнения, деревьев или зданий, не позволяет зрителю отдать себе отчет об истинном размере возвышений и углублений рельефа, а между тем какой-нибудь незначительный холмик в 20 или 30 сажен вышины, о который некогда ударялись волны моря, высится над равниной, как величественная гора; какой-нибудь обглоданный водами крутой, обрывистый берег, со стен которого осыпается песок в соседнюю лужу, принимает вид грандиозных береговых утесов океана. Утром рефракция световых лучей способствует увеличению размеров всех предметов: орел, стоящий на земле, кажется верблюдом; пучек травы принимает вид дерева. Когда солнце поднимается высоко, воздух, сильно нагреваемый лучами пылающего неба, почти всегда безоблачного, непрестанно дрожит и переливается, как пар раскаленной печи: все принимает волнистую и изменчивую форму. Когда небо покроется облаками, поднимается ветер, приносящий целые тучи горячего песку, под которыми все сливается в красноватый туман.

Совершенно однообразную картину представляют эти равнины зимой, когда все пространство покрыто снегом, который по временам поднимают и кружат вихрем жестокие бураны, бушующие на широком просторе степи. Разнообразие различных степей начинает обнаруживаться в первые дни весны, тотчас после того, как выступившие из берегов реки и лужи опять вернутся в свое обычное ложе, и когда киргизы выжгут сухой хворост и старую траву на пастбищах. Молодые растения всходят и развиваются в несколько дней; угрюмая нагота равнин, словно по мановению волшебного жезла, сменяется зеленью и цветами. В эту пору года степь является в своих самых разнообразных видах, вследствие различия грунтов, песков, глин, камней, болот пресноводных или соляных: каждый род почвы обнаруживается своей собственной флорой и фауной; нигде растения и сопровождающие их животные не зависят более близким образом от физических условий обитаемой ими почвы и местности.

Но это богатство и блеск весеннего расцвета степной природы продолжаются недолго. Чрезвычайно неравномерный климат страны, знойный в сезон жаров, леденящий в период холодов, позволяет успешно прозябать лишь небольшому числу растений, выдерживающих крайности температуры. Летний зной сжигает молодые ростки, цветы гибнут под палящими лучами солнца; во многих местах степь, серая, пыльная, опять принимает тот же монотонный вид, какой она имела в продолжение зимы; только осенью, в течение нескольких дней, дожди немного оживляют растительность; кажется, что наступает вторая весна; но вскоре растения снова увядают, и печальный покров зимы расстилается над пустынями. Недостаток текучих вод на земле, редкость водяных паров в воздухе способствуют увеличению однообразия вида, придаваемого стране обширным протяжением её равнин, сравнительно с малым возвышением выпуклостей рельефа почвы. Даже в каких-нибудь двух или трех верстах от больших рек, там, где туземцы еще не выкопали ирригационных каналов, оплодотворяющих землю, находишься уже как-будто среди настоящей пустыни, и, в какую сторону ни посмотришь, везде увидишь продолжающиеся до самого горизонта либо сыпучие пески, либо целые леса тростника, либо соры, болота, наполненные соленой водой, или такиры, глинистые пространства, в которых верблюды вязнут зимой, и которые летом делаются твердыми как камень. Оттого киргизу, который выберет себе уголок земли в степи, нужно много трудов и забот, чтобы совершенно пропитать его водой. При помощи маленьких земляных насыпей он делит свое поле на небольшие квадратные площадки в роде перегородок, устраиваемых в салинах, и, черпая воду из бокового арыка, наполняет последовательно каждый из квадратов; когда почва достаточно напитана влагой, излишек воды выпускается, смотря по скату местности, через отверстия, сделанные в насыпях, разделяющих перегородки поля. По способам земледелия, Туркестан походит на Египет.

Пустыни в собственном смысле протянулись на пространстве, которое можно считать равным половине равнины Туркестана, заключенной между порогом Оби и Иранским плоскогорьем. В северной части этого пояса, область, ограниченная нижними течениями рек Чу и Сары-су, известна у туземцев под именем Бек-пак-дала или Бед-пак-дала, то-есть «Вшивой степи», русские же обыкновенно называют ее «Голодной степью». На юг от реки Чу тянутся «Белые пески» (Ак-кум); «Красные пески» (Ки-зиль-кум) занимают большую часть страны, ограниченной с севера Сыр-Дарьей, с юга Аму-Дарьей. Между Сыром и Уралом путешественники должны проезжать через «Черные пески» (Кара-кум). Другая область «Черных песков», еще гораздо более обширная, обнимает почти все треугольное пространство, ограниченное на северо-западе долиной Узбоя, на северо-востоке течением Аму-Дарьи, на юге оазисами, простирающимися у основания Иранского плоскогорья. Многие другие песчаные пустыни, менее значительные, рассеяны в остальной части Туркестана.

Между этими песчаными пространствами, которые, впрочем, все одинаково имеют сероватый цвет, даже те, которые носят название «Черных» или «Красных» песков, мало найдется таких, которые бы больше пугали киргизов, чем Голодная степь, где местами возвышаются барханы или песчаные бугры, на ложе из известковых пород или из мергельной глины; дорога из Ташкента в Акмолинск пересекает эту степь, по недостаток воды и пастбищ заставляет караваны делать длинные круги. Летом, в то время, когда в тени палатки термометр поднимается до 36 градусов, температура песку, накаляемого непосредственно солнечными лучами, достигает 47 и 48 градусов; путники, проходящие через Голодную степь, даже после того, как дневная жара спадет, испытывают на подошвах ощущение обжога, а сопровождающие их собаки не могут прилечь отдохнуть иначе, как выкапывая глубокия ямы в почве, чтобы найти там более прохладный слой. Некоторые из южных пустынь еще более страшны в жаркую летнюю пору: во время экспедиции против теккинских туркменов сотни людей погибли от нестерпимого зноя, усиливаемого отражением солнечных лучей от песчаной поверхности, а на верблюдах смертность была еще сильнее. «Черные пески» (Кара-кум) на севере от Аральского моря более доступны, благодаря прорезывающим их параллельным понижениям почвы или оврагам, направляющимся от северо-запада к юго-востоку, между грядами песчаных бугров, высотою от 8 до 10 метров, которые как бы составляют продолжение каменистого хребта Кара-тау. Эти углубления почвы или промежуточные борозды представляют длинные узкия долины, похожия на леды (ledes) французских дюн, и одетые, как и они, мягкой муравой, на которой пасутся стада, да кое-какими деревцами, каковы: ива песков и дикая маслина или джида: эти долины в прежния времена были возделаны, как о том свидетельствуют следы ирригационных каналов (арыков). Что касается самих барханов, которые почти все тверды, то флора их состоит из растений с очень глубокими корнями, которые ищут влажность, скрытую под сухими слоями верхнего песку. У основания этих горок там и сям бьют из земли ключи чистой воды, производимые просачиванием дождя и снега; в некоторых местах встречаешь целые группы в двадцать или тридцать фонтанов, блистающих серебристой струей между песками. В разных частях степи открыли слои льда, прикрытые пылью, нанесенной ветром, и сохранявшиеся годами несмотря на летния жары.

Многие глинистые степи с почвой, пропитанной солью, выступающею в виде налета на поверхность, не менее пустынны, чем пески, и путешественники гораздо больше боятся переходов через эти солончаковые пространства, потому что тут находятся самые опасные топи, где, после малейшего дождя, верблюды вязнут в полужидком соленом иле, а также потому, что вода здесь—большая редкость, и караван всего чаще подвергается опасности страдать от жажды. Местами привала на дорогах обыкновенно служат колодцы; но сколько раз, добравшись до желанной воды, томимые жаждой путники узнают с отчаянием, что колодезь завален трупами животных, превратившими жизненную влагу в яд! Нужно очистить колодезь, вычерпать из него всю воду и ждать целые часы, пока ключ снова наполнит яму, или даже копать новые резервуары. Обыкновенно поиски води продолжают до 4 метров от поверхности почвы, но бывают также раскопки, достигающие 40 метр. глубины.

Скудная природная растительность, которую представляет арало-каспийская область, отличается в особенности своими кустами, своими колючими растениями; почва там ни довольно богата, ни довольно влажна, чтобы питать лесную растительность: настоящие леса увидишь только в северо-западной части равнин, орошаемой реками Уралом и Эмбой. Русские повсюду вырубают деревья; киргизы испытывают нечто в роде ужаса, вступая в лес, и чувствуют себя привольно только на широком просторе беспредельного пространства; но для тех и других одиноко стоящие деревья, как они встречаются там и сям среди пустыни, составляют своего рода святыню, на которую путник уже издали взирает с благоговением. В «Белых Песках», к северу от Аулие-ата, есть два таких священных дерева, чтимых и посещаемых киргизами. В Тургайской степи тоже есть легендарная ольха, около 6 метров в обхвате, широко раскинувшая свои ветви и дающая приют в своей густой листве гнезду хищной птицы, которую никто не осмеливается трогать из боязни совершить святотатство. Ствол и ветви увешаны приношениями: лентами, конскими хвостами и гривами, медалями; каждый киргиз, проходя мимо этого священного дерева, благоговейно бормочет имя Аллаха.

Степи Оренбургского Туркестана представляют некоторое сходство с степями России; но флора их заключает гораздо меньшее число видов, и травы не находят там слоев чернозема, где они могли бы развиваться с такой же силой, как в южно-русских степях. От запада к востоку и от севера к югу Татарии растительность становится все более и более скудной до самого основания горных цепей, где начинается другой, отличный от предъидущего, пояс. На всем пространстве этой арало-каспийской страны, столь же обширной, как вся западная Европа, ботаники открыли до сих пор только 1.152 вида явнобрачных растений; вдали от рек, в открытой равнине, вся растительность состоит из нескольких типических видов, «бурых, как шерсть верблюда», покрывающих монотонные пространства на протяжении сотен и тысяч квадратных верст. В некоторых частях пустыни на встретишь ничего, кроме чернобыльника, растения черноватого цвета, которое, покрывая большие пространства, придает природе невыразимо печальный, угрюмый вид; в других местах, в солончаковых степях, не увидишь никаких растений, кроме красноватых солянок, от которых почва получает кроваво-красный цвет. Флора всего пространства, заключенного между Аральским озером и Каспийским морем, и продолжающагося с севера на юг между Эмбой и Атреком, состоит всего только из 329 видов. Нет такого маленького кантона Франции, который бы не был богаче растениями, чем эта громадная территория западной Азии, подразделяющаяся на области различной растительности, смотря по обилию воды и пропорции солей, содержащихся в её почвах.

В истории земного шара растительность Туркестана представляет собою форму недавнего происхождения. Составляющие ее виды, переселившиеся туда из всех окружающих стран: из русских степей, с Алтая, из Сибири и Персии,—постепенно обогащали почву, по мере отступления вод из обширной равнины. Но все эти иноземные вторжения не могли, конечно, совершаться без того, чтобы не происходило столкновений между видами, и в этой борьбе одерживают верх формы, переселяющиеся с юга. Так, саксаул (anabasis ammodendron) и джида (eleaegnus, дикая маслина), уроженцы Персии, постоянно подвигаются вперед, тогда как тополи, пришельцы с севера, отступают к странам своей первоначальной родины. Любопытно видеть, как все эти растения приспособляются к условиям почвы и климата степей: чтобы лучше сопротивляться ветрам, они приобретают более гибкий ствол, представляют менее значительную поверхность, лишают себя листвы; чтобы уменьшить испарение, они облекаются твердой и толстой корой, настоящей броней черепахи, вместо тонкой верхней кожицы, и сок их. смешивается с соляными веществами; они покрываются жесткими волосами или колючками и выделяют из себя эфирные масла, которые также способствуют ослаблению испарения. Таким-то образом, благодаря этой аккоммодации, вдали от всякой проточной воды могут развиваться деревянистые виды, каков, например, саксаул, похожий на зеленеющий пук прутьев, совершенно лишенный листьев, хотя производящий цветы и плоды; вместо ежегодных концентрических слоев новая древесина ствола образует простые утолщения или бугорки, наростающие на старом дереве или окружающие его сетью. Зерно саксаула отличается такой плотностью, что жар, скрытый под пеплом, тлеет более суток; древесина его тяжелее воды, и при ударах топора из неё сыплются искры. Травяные степи, лишенные влажности, которая позволяла бы им покрываться дерном, подобным мураве европейских лугов, производят лишь уединенные пучки травы, занимающие не более трети всей поверхности. Время роста и цветения коротко, но зато растения пользуются им с удивительной энергией: при первом пробуждении весны оренбургские степи одеваются в пышный убор из тюльпанов, к которым там и сям примешаны лилейные и касатиковые или ирисовые растения; необозримое пространство представляет сплошной ковер, сотканный из ярких и разнообразных цветов. Но пройдет несколько недель после этого праздника степи—и земля уже опять приняла свой обычный вид, угрюмый и сероватый; растения завяли, засохли, и ветер рассеевает их по бесконечной равнине. Бриза, привлекаемая как-бы собирательным фокусом на раскаленную поверхность почвы, поднимает и кружит перед собой столбы пыли; обломки высохших растений несутся и скачут тысячами и миллионами; свертываемые ветром в клубки, эти «бегуны степей» то катятся по земле, соперничая между собой в скорости, то яростно гонятся друг за дружкой, делая прыжки в несколько аршин: словно живые существа, увлеченные какой-то фантастической скачкой.

Фауна Туркестана, как и его флора, отличается поразительным однообразием на обширных пространствах; но, благодаря разнообразию местностей и рельефа почвы, от оазиса до пустыни и гор, животные виды здесь многочисленны: для одной только равнины арало-каспийской покатости совокупность фауны заключает, по Северцову, 17 млекопитающих и 97 птиц. Пресмыкающиеся, змеи, ящерицы, скорпионы заползают во все трещины почвы. Лесные чащи, окаймляющие берега рек, скрывают почти всех четвероногих страны: тигров, барсов, диких кошек, волков, лисиц, кабанов; но в открытой равнине могут жить только соединенные в общества животные, которые быстро проходят большие пространства, в поисках за пастбищами и сырыми местами. Караваны купцов, батальоны солдат, идущие по их следам через закаспийскую пустыню, встречают иногда стада сайг и табуны диких ослов или куланов, которые несутся с громовым шумом, окруженные столбами поднимаемой их копытами пыли, потом вдруг останавливаются в молчании и, постояв немного, снова исчезают, потрясая своим галопом звонкую почву. Свойство климата не позволяет туземцам разводить, вдали от рек и возделанных земель, другие породы животных, кроме вьючного и верхового скота: верблюдов, лошадей, ослов и барана, такого же кочевника, как и его господа, и прокармливающего их своим мясом. Части равнины, где человек мог окружить себя, при помощи земледелия и разведения домашних животных, средой, напоминающей Европу, составляют лишь узенькие оазисы, угрожаемые сыпучими песками и часто опустошаемые саранчей. Но он живет, однако, или по крайней мере кочует по своей стране. Зимой он следует за своим скотом, который ходит всюду отыскивать себе корм под тонким слоем снега, раскапывая его ногой и растапливая его своим дыханием. Летом он располагается на стоянку в соседстве колодцев, у подошвы холмов, где кругозор менее монотонен и растительность более разнообразна, чем среди ровной степи.

Арало-каспийская покатость усеяна озерными пространствами, которые напоминают о древнем внутреннем море Туркестана. Кроме того, в разных местах этой страны, преимущественно на севере и на северо-востоке от Аральского озера, встречаются пропасти или глубокия впадины в форме воронки. Эти воронки, уровень которых находится на довольно большой глубине, даже на 30 метр. ниже окружающей почвы, почти все наполнены солью или соленой водой и содержат морские раковины в глинах и песках, из которых состоят их берега; края некоторых воронок разорваны промоиной, и расходящиеся отсюда размытые рвы указывают направление древнего потока, вылившагося из впадины. Соляные болота, рассеянные на почве степи подле пресноводных прудов и озер, тоже заключают в себе остатки морских организмов, образующие целые слои. Эти раковины сердцевика (cardium), ракушки (mytilus), винтушки (turitella) и других видов, обыкновенных в Аральском море, повидимому, служат доказательством того, что это озеро прежде простиралось до тех мест, то-есть почти до порога, отделяющего ныне бассейн Оби от арало-каспийской покатости; во всяком случае этот факт представляет сильный аргумент для тех ученых, которые ищут следы древнего морского пролива, соединявшего Каспийское море с Ледовитым океаном.

Из рек, впадавших некогда в Аральское море, только две достигают его в наши дни—Сыр-Дарья и Аму-Дарья. Сыр («река» по преимуществу, по Северцову; «желтая» река, по Левшину), Яксарт древних писателей, со времен Александра Македонского, и Шаш или Сигун арабов, зарождается в самом сердце Небесных гор. Один из его истоков выходит из озера на Барскаунском проходе, в горной цепи Терскей Ала-тау; другой изливается из болот горного прохода Заука; самый обильный поток выходит, из-под конечной аркады ледника Петрова, которого кристаллическая масса, простирающаяся в длину верст на пятнадцать и перерезанная пятью серединными моренами, наполняет расселину удивительно правильной формы, открывающуюся в горах Ак-ширяк или Ак-таш, почти столь же высоких, как и массив Хан-тенгри. Другой ледник, Ир-таш, менее значительных размеров, очень интересен по форме своего бассейна, загороженного при выходе высокими скалами; по всей вероятности, в прежнее время с вершины этих утесов льды обрушивались в виде кристаллического катаракта еще более грандиозного, чем теперешний водопад, один из самых замечательных, какие представляет нам альпийский мир.

Зарождающаяся река еще не приняла имени Сыра; при каждом новом большом притоке она переменяет наименование. При выходе из ледника Петрова она называется Як-таш, затем, начиная от впадения притока Кара-сай, это название изменяется в Тарагай. По принятии другого значительного притока, Кара-коль, и по вступлении в пояс лесов, на высоте 2.900 метров, река получает от киргизов новое имя—Большаго Нарына. Ниже двойного слияния с притоками Улан и Курмекты, Нарын вступает в Капчегайское ущелье, куда еще не мог спуститься ни один путешественник, чтобы посмотреть на катаракты реки; но предполагают, что эти неизвестные водопады должны быть очень красивы и грандиозны, так как разница уровня между верхним и нижним ложем, на пространстве около 43 километров, исчисляется от 900 до 965 метров. По соединении с Малым Нарыном, река, уже спокойная, протекает последовательно через несколько бывших озерных лож, столь многочисленных в западном Тянь-Шане; затем, прежде, чем выйти окончательно из области гор, чтобы вступить в Ферганскую равнину, она должна еще пройти последовательно два диких ущелья. На юг от города Намангана, она принимает в себя приток Кара-Дарью, который смешивает свое мутное течение с чистыми лазурными водами Нарына, и с этого-то места главная река принимает, наконец, свое имя Сыр-Дарьи; киргизы обыкновенно считают главной ветвью реки Кара-Дарью или «Черную реку», хотя она катит, вероятно, объем воды, не превышающий пятой части жидкой массы Нарына; но дело в том, что этим притоком гораздо больше пользуются для искусственного орошения почвы: воды его разведены в бесчисленное множество ирригационных каналов или арыков, тогда как северная, то-есть главная ветвь реки остается на всем своем течении диким потоком, еще не приспособленным для служения целям земледелия.

В том именно месте, где Сыр-Дарья приняла вид величественного потока, она уже начинает мелеть, уменьшаться в объеме. В Ферганской равнине и далее, вниз по течению, река, хотя она получает один за другим несколько притоков, которые все приходят к ней с гор, лежащих на север от неё, катит жидкую массу все менее и менее значительную. В этой-то части течения реки, в обширном амфитеатре плоских возвышенностей и гор, который окружает Фергану, воды, текущие в Сыр-Дарью, приносят наибольшую пользу человеку: большая часть равнины, при помощи искусственного орошения, превращена жителями в цветущий сад, и нет сомнения, рано или поздно, долгие годы мира и спокойного развития промышленности сделают из этой страны вторую Ломбардию. Все пространство треугольной формы, заключающееся между Сыром и Кара-Дарьей, то-есть Икисуараси или «Междуречье», представляет страну возделанных земель, тенистых садов, текучих вод: это самая плодоносная часть всего Туркестана. Различныя реки, спускающиеся с Алай-тага и с других южных гор, тоже делятся на бесчисленное множество арыков, окаймленных по краям тополями и другими деревьями. Но большинство рек края, отводимых справа и слева всеми прибрежными жителями в свои оросительные каналы, истощаются, как и реки северных степей, прежде, чем успеют достигнуть течения Сыр-Дарьи. Песчаные пространства, лишенные необходимой для оплодотворения их почвы воды, образуют там и сям небольшие архипелаги пустынь, и вдоль правого берега Сыр-Дарьи тянется пояс бесплодных и необитаемых земель. Тем не менее Фергана может быть рассматриваема в целом, как прекрасно обработанная, плодоносная страна, как земля зелени и цветов. Климат там неравномерный, но более прохладный летом, менее холодный зимой, нежели в голой степи, где свободно разгуливают полярные ветры. Мягкий голубой цвет составляет общий колорит этой страны: «все там окрашено в бирюзовой оттенок,—говорит путешественник Уйфальви,—небо, камни, оперение воронов и черных дроздов, и даже стены памятников»

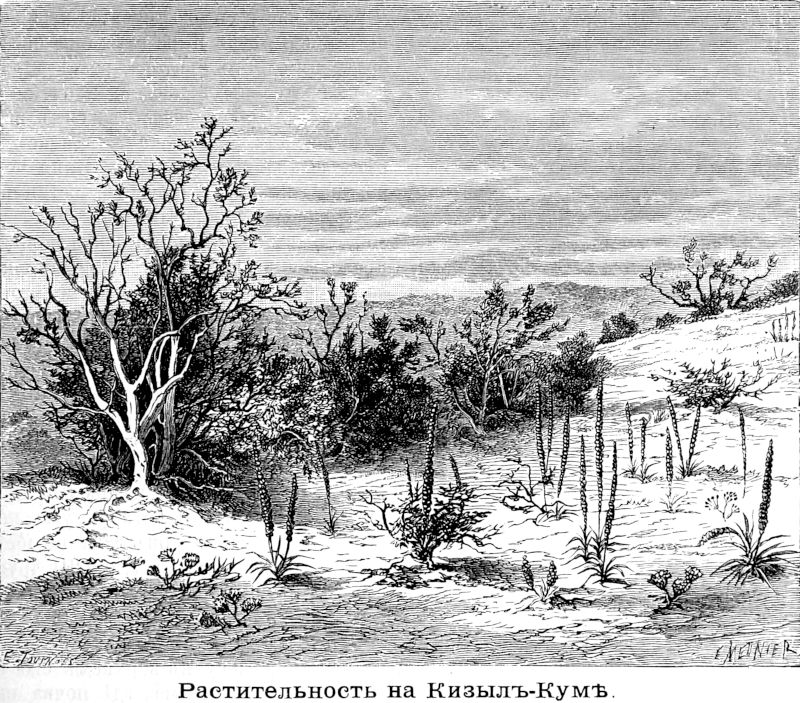

Выше города Ходжента, Сыр-Дарья покидает высохшее ложе древнего Ферганского озера, огибая горы Чоктал, и следует, подобно Аму-Дарье, в северо-западном направлении, параллельно хребту Кара-тау. Река, повидимому, протекает теперь севернее, чем она текла прежде. Длинное болото Тусь-кане, которое тянется, в виде кривой, длиною около 200 верст, на север от гор Нура-тау, имеет совершенно вид бывшего речного ложа; тут, вероятно, проходил некогда Яксарт, следуя правильному скату степи, чтобы идти на соединение с Аму-Дарьей, близ горной цепи Шейк-джеили, где видно древнее речное русло. Направление, принимаемое ныне рекой, оставляет ей гораздо меньшую покатость к Аральскому морю. Здесь мы видим явление, сходное с тем, какое представляет нам река Чу: Сыр-Дарья тоже огибает громадным полукругом своего нижнего течения бассейн древнего моря, теперь засыпанного песками. Так же, как песчаные пустыни Ак-кум и Кара-кум, обширные пески Кизыл-кум не что иное, как высохшее морское дно, которое некогда соединялось с нынешним Аральским озером в одно средиземное море. Сыр-Дарьинские пустыни не самые бесплодные в Туркестане: местами они покрыты кустарником, где колючие кусты перемешаны с деревцами разных пород, саксаул, главный представитель лесной флоры туранских степей, растет здесь рассеянными группами и рощицами. Для пользы края, необходимо было бы сохранять это дерево, вместо того, чтобы истреблять его, как это делают теперь, с достойной сожаления непредусмотрительностью, употребляя его как топливо, в особенности на пароходах сыр-дарьийской флотилии.

В этой части своего течения, проходящей через пустынные пространства, Сыр должен был некогда принимать в себя реку Чу, которая в наши дни уже не в силах добраться до него. Чу—главная река бассейна горной цепи Терской Ала-тау и хребта Александровского. Питаемая этой обширной областью высоких гор, поднимающихся до пояса вечных снегов, река Чу катит много воды во всей верхней части своего течения; но ниже впадения в нее речки Кара-гаты она не получает более ни одного притока, разве только после продолжительных дождей, и течение её, по дороге разветвляющееся там и сям, истощается мало-по-малу. Точно также Талас, большая река, выходящая из Тянь-Шаня через широкий Аулие-атский пролом, останавливается в нескольких верстах от Чу и теряется в обширных болотах; но копая почву ниже, на продолжении этих рек, находят еще свежую воду на глубине одного или полутора метра, из чего нужно заключить, что вода разливается под землей. Другие болота служат р. Чу резервуарами испарения; около оконечности цепи Кара-тау, там, где этому потоку оставалось бы только сделать поворот к югу, чтобы достигнуть долины Сыр-Дарьи, он разливается, на расстоянии 100 километр, от этой реки, во время своего половодья, в большое болото, Саумаль-куль, откуда уже не может выбраться; а летом он даже не достигает и этого болота. К западу от Чу другая река, бывшая прежде притоком Сыр-Дарьи, тоже теряется в песках степи, пройдя пространство более 800 километр.; это Сары-су, называемый Яман-су в верхнем его течении и Ян-су в том месте, где почва выпивает последние его капли. Он зарождается севернее озера Балхаш, на слегка волнистом плато, образующем водораздельную возвышенность между областью замкнутых бассейнов и Обской покатостью. Другие реки, истоки которых находятся в той же области, иссякают подобным же образом, не будучи в состоянии достигнуть Сыра или Арала; каждая из них имеет свою особенную область, где повторяются в миниатюре те же явления, какие представляют в больших размерах покатости Аральского и Каспийского морей. В одном из этих замкнутых бассейнов, на север от реки Сары-су, центральное озеро состоит из небольшой водной площади, которая, однако, носить громкое имя Денгиз («море»), свидетельствующее, быть может, о более значительном её протяжении в прежния времена. Наконец в северо-западных степях, реки Иргиз и Тургай, спускающиеся с Марождарских гор и с других цепей холмов, соединяются в целый лабиринт болот, который чуть не каждый день меняет свои очертания, смотря по тому, какая погода—идут ли дожди или стоит засуха. Между реками страны многочисленные Кара-су, то-есть «Черные воды», текущие по торфяному грунту, отличаются от всех других потоков Туркестана сопротивлением, которое они оказывают морозу. По рассказам киргизов, эти «Черные воды» не перестают течь в продолжение всей зимы в то время, как все другие реки превращаются в ледяные пути.

Во всем своем нижнем течении Сыр часто менял русло не только во времена, предшествовавшие истории, но даже в новые века. Султан Бабер, царствовавший над Ферганой в начале пятнадцатого столетия, и который, без сомнения, должен был хорошо знать главную реку своего ханства, утверждает в своих «Записках», что Сигун терялся тогда в песках, не соединяясь ни с каким другим потоком. В настоящее время один рукав реки отделяется от главного потока верстах в 11 ниже форта Перовский: это—Яны-Дарья или Джаны-Дарья, т.е. «Новая река». Вернее, однако, было бы дать ей название «Перемежающейся реки», так как она в разные эпохи то появлялась, то исчезала, смотря по естественным изменениям главного русла и по канализационным работам прибрежного населения. Известно, что в четырнадцатом столетии текла большая река в нынешнем ложе Яны-Дарьи. В 1740 году, во время посещения края Муравиным, там вовсе не было воды; река совершенно высохла. Затем в период с 1760 по 1770 год она опять открылась, кара-калпаки и киргизы тотчас же стали копать каналы на её берегах, для проведения воды на свои земли. В 1820 году Яны-Дарья снова перестала существовать: вход в нее был загражден плотиной, которая и отбросила воды в главное русло Сыра. Впоследствии эта плотина была снесена разливом реки, и Яны-Дарья с 1848 года опять возобновила свое течение в юго-западном направлении. Но она не достигает ни Аму-Дарьи, ни Аральского моря; пройдя около 300 километр., она теряется в озере Кукча (Кукча-денгиз). Однако, по другую сторону этого бассейна испарения можно ясно различить следы прежнего ложа, и Мейер нашел на его берегах кучи высохшего тростника, остатки камышей, подобных тем, которые покрывают болота и берега текучих вод во всех равнинах Туркестана. Это русло старой Яны-Дарьи огибало на юге крутые обрывистые берега глинистого плоскогорья, ограничивающего с восточной стороны Аральское море, и соединяло озеро Кунградское и Дау-кара в области нижнего Оксуса (Аму-Дарьи): бывшая речная долина в этом месте так хорошо сохранила свой первоначальный вид, как будто воды только что покинули ее. Впрочем другие речные русла, сообщавшиеся прежде с ложем Яны-Дарьи, разнообразно разветвляются по направлению к Аральскому морю; но в ту эпоху, когда текли воды во всех этих долинах, орьентированных по большей части с юга на север, между параллельными цепями дюн, уровень Аральского моря был на 15 метров выше теперешнего; по всей вероятности, весь этот речной лабиринт высыхал постепенно, по мере понижения уровня воды во внутреннем море Туркестана. Как бы то ни было, нынешний рельеф страны не позволяет допустить, что будто Сыр-Дарья могла впадать непосредственно в Каспийское море, как это говорят древние писатели. Как мог мореплаватель Патрокл найти устья Яксарта в 2.400 стадиях, то-есть почти в 450 километрах к северу от истоков Оксуса, когда мы знаем, что в этой области, между бассейнами Каспийского и Аральского морей, возвышается плоскогорье Уст-Урт. Без всякого сомнения он видел только бухту, глубоко врезывающуюся в материк, вероятно, Киндерлинскую, и этот залив по ошибке был смешан с речным устьем. Сыр не мог быть притоком Каспийского моря иначе, как через Яны-Дарью и Аму-Дарью.

Главный рукав нынешнего Сыра опять делится на две ветви, в небольшом расстоянии вниз от выхода Яны-Дарьи. Оба эти потока тоже изменились как в направлении, так и в объеме жидкой массы, южный рукав некогда был самой обильной рекой из двух; но с течением времени сток его уменьшился мало-по-малу до того, что, наконец, туземцы дали этой ветви Сыра прозвище Джаман-Дарьи, то-есть «Худой реки»; далее южный рукав опять делится, но только небольшая часть его воды снова соединяется с Сыром, остальная же часть испаряется в болотах. Северная ветвь, Кара-узяк, которая в начале была просто ирригационным каналом, продолжает реку в северо-западном направлении и соединяется с Аралом близ северо-восточной оконечности озера. До сих пор еще не определено точным образом среднее количество воды, приносимое Сыр-Дарьей в это внутреннее море; но, по приблизительному исчислению, оно не превышает половины объема речного стока, каким он найден по измерению у форта Перовского, выше трифуркации реки. За меру низких вод, как показало это измерение, можно принять 885 кубич. метров в секунду, средний же объем протекающей жидкой массы почти втрое больше: но ниже Перовска, по берегам всех рукавов, протоков и ложных рек дельты, расстилаются те обширные болота, где испаряются воды, и которые приметны издали только по волнующимся от ветра лесам камышей. Низменные земли, по которым протекает Сыр-Дарья, очень богаты дичью и по справедливости могут быть названы страной охоты по преимуществу: тут встретишь во множестве всякого зверя—волков, оленей, кабанов, барсуков, диких коз, зайцев; густые поросли, вдоль берега, кишат фазанами: в камышах и на реке гнездится всякого рода водяная птица: цапли, ибисы, журавли, гуси и утки (в том числе красный гусь, в роде фламинго) расхаживают по болотам, отыскивая добычу. Еще около половины настоящего столетия тигр, огромный зверь, ростом разве немного поменьше королевских тигров Индии, тоже рыскал среди сырдарьинских чащей, но в последнее время он стал очень редок в тех местах и даже, быть может, совсем исчез из этой страны; по крайней мере в 1876 году один важный сановник империи, страстный охотник, не мог, несмотря на поиски киргизов и всех солдат местного войска, открыть ни одного логовища тигров.

Судоходство на нижнем течении Сыр-Дарьи непостоянно и сопряжено с опасностью. Русские, правда, держат военную флотилию на этой реке, но им стоит большого труда проводить суда через бар, который не имеет даже одного метра (менее полутора аршин) средней глубины; часто пароходы садились на мель, наезжая на песчаные отмели, заграждающие речное ложе: «здесь не пароходы возят пассажиров, а пассажиры тянут на себе пароходы», говорят обыкновенно, когда речь зайдет о плавании по Сыру. Ледяная кора, покрывающая Сыр в продолжение четырех месяцев, и, еще более, тучи комаров, обращающие в бегство киргизских судовщиков в летнюю пору, быстрое течение, сталкивающее суда при плавании вверх по реке, недостаток топлива для машин пароходов—все эти неудобства тоже составляют серьезные препятствия установлению правильного судоходства. Не по призыву торговли, а единственно для надобностей военной службы, суда появились на водах Яксарта: до прибытия русских, киргизы имели только плохия барки да плоты, связанные из камыша. При настоящих условиях, и пока течение реки не будет урегулировано при помощи человеческого искусства, вода её может быть утилизируема только для орошения почвы; при разумном употреблении, эта вода прибавила бы к существующему узкому поясу возделанных земель обширные пространства, отвоеванные у бесплодной пустыни. Достоверно известно, что в прежния времена обработанные местности занимали гораздо более значительное протяжение в стране. Двенадцать тысяч арыков, гласит легенда, распространяли жизнь среди песков, но большая часть этих живительных артерий засорилась: следы старых оросительных канавок виднеются во многих таких местах, где теперь растет только дикий кустарник, где прогуливаются бугры сыпучего песку; большие города, покинутые жителями, представляют теперь не более, как груды мусора, где ползают разные гады. В этих странах поток воды вызывает к жизни города, запруда обращает их в развалины. Как нам рассказывает история, копать и отводить каналы было главное искусство завоевателя и основателя царства. Обширная сеть канализации, которую теперь приготовляют и которая должна брать у реки 35 куб. метров в секунду для орошения 100.000 гектаров (слишком 90.000 десятин) земли, нет сомнения, будет иметь последствием возрождение народов на берегах древнего Яксарта.

Из двух скатов «Кровли мира» самый обширный, то-есть западный, спускает все свои воды в Аму-Дарью или «реку» Аму, известную древним под именем Оксуса. Следовательно, от Гиндукуша до Алая, область истоков Оксуса занимает пространство, шириной в 300 слишком километров. Оттуда-то река и получает всю свою жидкую массу: из общей длины её течения, исчисляемой в 2.500 километров, вся нижняя часть, более половины, не имеет притоков.

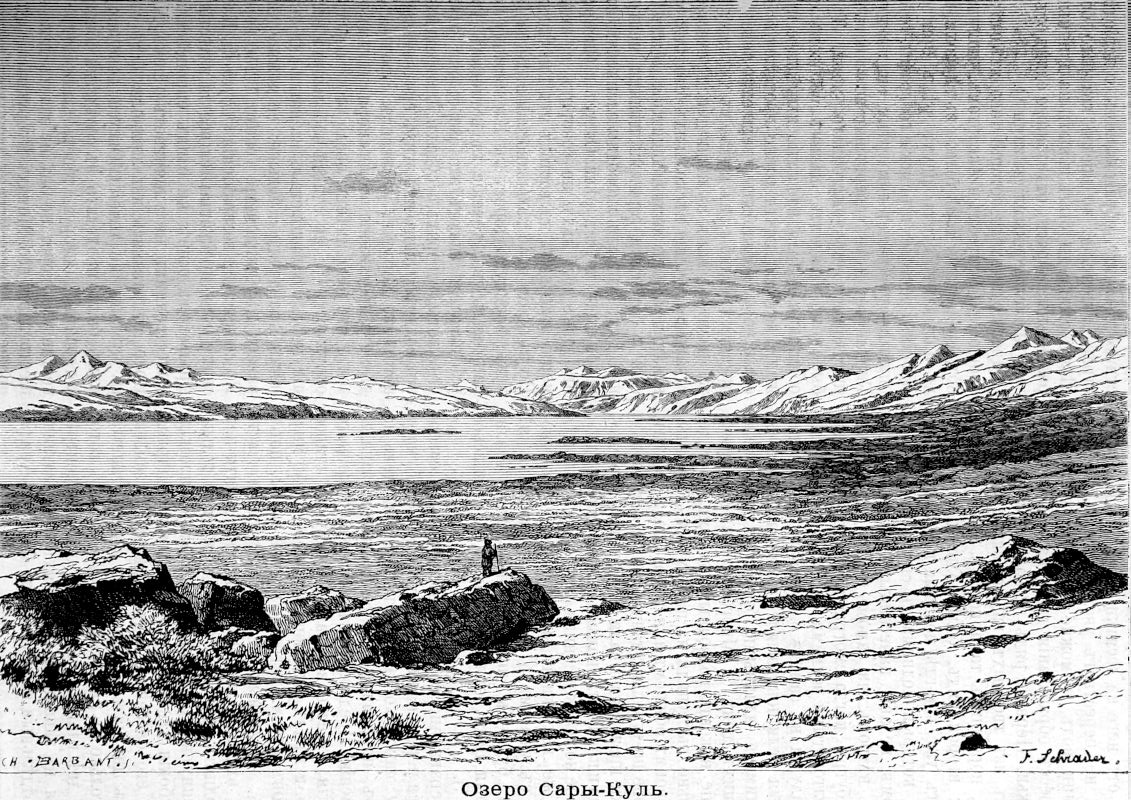

Что считать главным истоком этой знаменитой реки, которую арабские географы называли Джайхун или Гихон и которую туркмены, живущие на берегах её, до сих пор еще знают под этим именем, желая видеть в ней один из мифических потоков земного рая? В настоящее время еще невозможно ответить окончательно на этот вопрос, ибо сток (объем протекающей воды) различных рек плоскогорья никем не был измеряем, и путешественники, переходившие через эти реки, или следовавшие вдоль их течения, посетили край в разные эпохи и не могли сравнивать своих наблюдений. В 1838 г., когда англичанин Вуд достиг берегов озера Сары-куль (неизвестно, произошло ли это имя от турецкого Сарык-куль, «Желтое озеро», или от Сир-и-коль, по-персидски Сир-и-коли, «Голова горы») или Куль-кальян, которому он, как верноподданный своей королевы, дал название «озера Виктории»,—он не сомневался, что ему посчастливилось найти столь долго отыскиваемый исток древнего Оксуса; но теперь сделалось вероятным, что главная ветвь реки есть Ак-су или «Белая Вода» киргизов, которая берет начало на востоке от плоскогорья Большой Памир и от озера Сары-куль. Этот Ак-су, не то ли же самое, что Вак-шу, о котором говорят уже санскритские писатели, и которого название было переделано древними греками в Оксос или Оксус, имя и до сих пор еще употребляемое географами? Если так, то, значит, киргизы тюркского племени кочевали уже по этим плоским возвышенностям гораздо ранее средневековых переселений народов, гораздо ранее завоеваний Александра Македонского, так как имя реки имеет смысл только в их языке.

Самая южная из верхних ветвей Оксуса—Сархад или река Малого Памира, долина которой была исследована в первый раз научным образом в 1868 году «мирзой» Суджа, инженером-географом на службе ост-индского правительства. Этот приток Оксуса зарождается в том же понижении почвы, как и Ак-су, но течет в противоположном направлении, к юго-западу, и наконец соединяется у Лангар-кишта с Оксусом Большого Памира,—с тем Оксусом, который жители Бадахшана, считая его главной рекой, называют Джайхуном, и по которому, в новейшие времена, первый поднялся упомянутый англичанин Вуд. Вновь открытое им озеро истока, которое так же часто называют его именем, как и именами озера Виктории и Сары-куль, представляет продолговатый бассейн, уровень которого значительно изменяется по временам года, понижаясь зимой и повышаясь летом, под влиянием тающих снегов. Вуд пробил в одном месте лед, чтобы сделать промер дна, но нашел там только 3 метра глубины; однако, озеро, вероятно, довольно глубоко в соседстве одного мыса на северном берегу. Высоту положения этого бассейна над уровнем моря Троттер определяет в 4.236 метров.

Ак-су, называемый Мургабом в одной части его течения, тоже выходит из озера Газ-куль или Ой-куль, которое мирза Суджа принял за исток Сархада; менее широкий и лежащий на менее значительной высоте, нежели озеро Вуда, бассейн Газ-куль часто исчезает под грудами снега, падающими с Ак-таша или «Белого камня» и с соседних гор. Направляясь сначала на восток, как-бы для того, чтобы идти на соединение с Таримом, потом поворачивая к северу, Ак-су принимает в себя на западе воды, спускающиеся к нему с Большого Памира, затем на востоке усиливается притоком, который посылает ему пик Тагарма, и, следуя, в дальнейшем своем течении общему наклону покатости, спускающейся по направлению к западу, соединяется последовательно со всеми горными потоками центрального Памира, затем сливается с южным Оксусом, который, в своем верхнем течении, прошел через область Вахан, восточный Бадахшан, Шигнан, Рошан. После того Оксусу, сделавшемуся уже большой рекой, остается еще соединить свой поток с потоком северной ветви, называемой Сург-аб, которую питают снега За-Алайской цепи и гор Каратегин. Далее, Аму-Дарья, по выходе из ущелий передовых плато Памира, имеет лишь второстепенные притоки. Ниже своих данников из западного Бадахшана она не получает более ни одной капли воды из южных областей; там все её естественные притоки разведены арыками для орошения полей или поглощаются песком пустыни. Со стороны правого берега река тоже получает весьма небольшое количество воды.

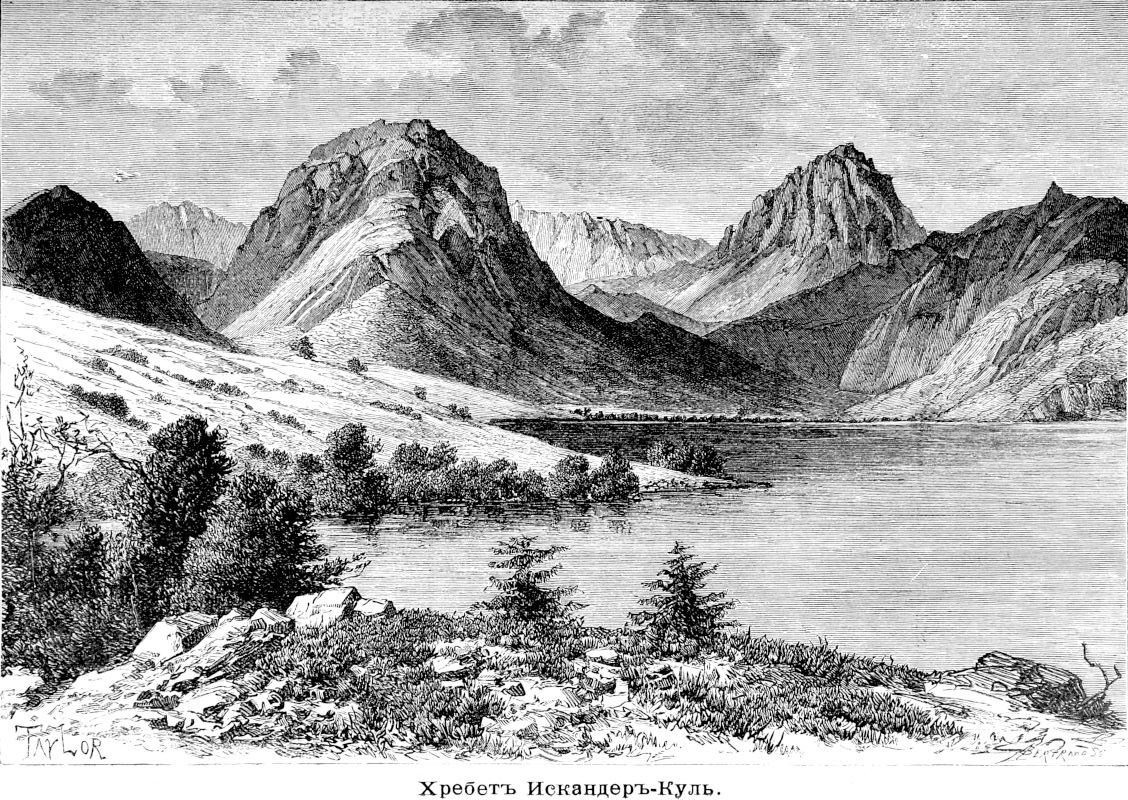

Зарявшан или Заревшан есть одна из тех рек, которые иссякают прежде, чем достигнут Аму-Дарьи. А между тем она зарождается как могучая река, под сводом громадного Зарявшанского ледника, спускавшагося со склонов одной высокой горы в цепи Алай-таг и протянувшагося, по словам Мищенкова, на 50 верст в длину. Справа и слева, каждый снежный цирк гор посылает свой поток Зарявшану. Через двойной пролом южных цепей, он получает значительную реку, которая проходит на высоте 2.210 метров, через озеро Искандер, названное так в память Александра Македонского; горные склоны, поднимающиеся слишком на 1.000 метров, окружают этот красноводный бассейн, нынешняя глубина которого около 60 метров, но над которым господствуют старые песчаные берега, лежащие на 100 метров выше теперешних берегов. По вступлении в Самаркандскую равнину, Зарявшан,—имя которого по-персидски означает «раздаватель золота» и дано ему, быть может, за его золотоносный песок, или, что более вероятно, за плодородие, приносимое его водами прибрежным полям,—делится на бесчисленное множество ирригационных каналов, которые все вместе оплодотворяют пространство более 458.000 гектаров; но, не доходя 100 километров до Аму-Дарьи, он истощается совершенно. Уже в Бухаре Зарявшан не приносит достаточно воды для орошения полей, вследствие чего жители многочисленных деревень принуждены были переселиться в другие места, выше по реке. Смотря по обилию снегов и дождей, по колебаниям климата, по альтернативам мира и войны, соответствующим деятельной культуре или временному прекращению земледельческих работ, вода спускается более или менее низко в естественных и искусственных руслах Зарявшана, и даже бывает так, что в иных местах излишек вод во время разливов реки уходит в болота.

На юг от Аму-Дарьи, другая река, имеющая весьма значительный бассейн, тоже иссякает, далеко не доходя до главной реки, в которую она некогда впадала, и от которой она теперь отделена песчаной пустыней. Этот бывший приток Оксуса, называемый Мервским Мургабом, берет начало среди афганской территории, в горах Гарджистана, соединяется со всеми ручьями, бегущими с северного склона Гератских горных цепей, затем, разветвляясь в равнине, теряется наконец в песках, начинающихся за Мервским оазисом. Гератская река, Гери-Руд, проходящая поперечной долиной или ущельем через краевую цепь Иранского плоскогорья, тоже составляла прежде часть того же бассейна, но подобно тому, как Мервский Мургаб иссякает прежде, чем достигнуть АмДарьи, Гери-Руд, известный в своем нижнем течении под зендским именем Теджен или «Река», пересыхает, не дойдя до Мургаба; оросив сарахские сады, он смачивает пески, образуя мокрый слой почвы, где путники с трудом собирают просачивающуюся капля за каплей солоноватую воду, затем он окончательно испаряется. Летучие пески, переносимые ветром с места на место на севере от двух ирригационных дельт Мургаба и Гери-Руда, совершенно скрыли под собой бывшие речные ложа, так что теперь неизвестно даже, в каком направлении текли воды. Судя по общему скату почвы, спускающемуся от юго-востока к северо-западу, параллельно горным цепям Гюлистана и Туркестана, нужно полагать, что течение этих рек направлялось в ту же сторону, и что они соединялись не с нынешней Аму-Дарьей, но с западным рукавом этой реки, который изливался в Каспийское море; в этом направлении выкопаны и линии колодцев.

Во всей части своего нижнего течения вниз от страны Балх, Аму сохраняет свое нормальное направление к северо-западу. У Килифа, откуда русские начали правильную съемку реки, и где еще видны кое-какие следы моста, построенного Надир-шахом, последний выступ Гиссарских гор съуживает ложе, которое имеет в этом месте не более 300 метров в ширину; но в равнине берега раздвигаются на расстояние, средним числом более 700 метров, хотя глубина вод не менее 6 метров и хотя во время разлива скорость течения изменяется от 10.000 до 5.600 метров в час. В некоторых местах река имеет не менее 2 километров в ширину, даже в период мелководья: но в этих частях течения она окружает своими водами низменные острова, где растут ивы, подобные деревьям аллювиальных островов Миссисипи, и lasiagrostis splendens, высокий злак с золотистыми колосьями. Высокие берега Аму-Дарьи, подтачиваемые водами, почти везде довольно обрывисты: глина пустыни, расположенная слоями, которые представляют почти такую же твердость и такой же наружный вид, как сланцы, является там и сям в форме настоящих утесов, напоминающих крутые скалистые берега моря. Прежде чем вступить в низменную область возделываемых земель, которые почти все находятся на левом берегу, река должна даже перерезать в Тойю-бойне (Верблюжий проход), через ущелье в 330 метров шириною, полосу меловых скал, содержащих большое число ископаемых. Путешественники констатировали тот факт, что течение Оксуса идет обыкновенно вдоль правого берега: так же, как в Волге и в сибирских реках, воды и здесь неудержимо повинуются боковому движению, которое им сообщается вращением земли вокруг своей оси.

Аму-Дарья катит значительное количество землистых частиц. Вода в ней от присутствия этих осадков почти всегда желтоватая: во время сильных разливов она даже принимает темно-красный цвет, свидетельствующий о примеси наносов Сург-аба и его «кровавых вод». Несмотря, однако, на мутный цвет, вода этой реки имеет приятный вкус: достаточно дать осесть мельчайшим частичкам песку, которыми она наполнена. «Никакая вода не может сравниться с ней», говорят туземцы и путешественники: «даже вода благословенного Нила менее хороша». Подобно египетской реке, Оксус имеет свои правильные разливы, происходящие от таяния снегов. Половодье начинается в мае, и в конце июля или в начале августа прилив достигает своего высшего уровня. В октябре река уже совершенно вернулась в свое ложе и продолжает понижаться в течение всей зимы: это период мелководья, который продолжается до весенних дождей. Иногда, в холодное время года, поверхность реки, предоставленная действию полярных ветров, замерзает совершенно, и караваны переходят реку по льду, на дороге из Мерва в Бухару. Средняя толщина ежегодной ледяной коры равняется 30 сантиметрам у Нукуса, выше бифуркации нижних потоков.

Начиная с половины 1874 года, водная масса, несомая Оксусом, была правильно измеряема. У Питняка, то-есть непосредственно за «Верблюжьим проходом» вниз по реке, среднее количество стока исчисляется Шмидтом и Дорандтом в 3.570 кубич. метров в секунду (3.328 кубич. метр., по Герберту Вуду). Для всей поверхности бассейна, которая может быть исчисляема приблизительным образом в 300.000 квадр. километров, без рек Зарявшана и Мургаба, эта масса воды представляет годовой жидкий слой толщиною в 30 сантиметров на квадратный метр площади; это избыток дождевой воды над потерей от испарения, избыток значительный, свидетельствующий об обилии снегов на плоской возвышенности Памира. Таким образом, пропорционально поверхности бассейнов истечения Аму-Дарья катит столько же воды, сколько большие реки западной Европы, как, например, Жиронда. По порядку абсолютной важности, из европейских рек только Дунай и Волга стоят выше Аму: меньшая на половину, чем Шат-эль-Араб, эта средне-азиатская река очень близко подходит, по объему жидкой массы, к Нилу. При больших наводнениях, каким был, например, разлив 1887 года, она превосходит даже Миссисипи в среднем его течении.

Но у Нукуса, то-есть в том месте, где река делится на несколько рукавов перед впадением в Аральское море, она уже катит только половину того объема воды, который протекает по её руслу на «Верблюжьем проходе»: здесь по величине она уже уступает Роне, Рейну, По, Неве, Днепру. По измерениям Шмидта и Дорандта, количество протекающей в секунду воды в Аму-Дарье, у Нукуса, представляет следующие цифры:

Средний объем при низком состоянии воды—976 куб. метр.; средний годовой объем затри года: 1873, 1871, 1875—1.596 куб. метр.; в период половодья—4.537 куб. метр.; во время наводнения 1878 года, по Гельману—27,400 куб. метр.

Это оскудение Аму-Дарьи объясняется тем, что в промежуточном пространстве между Верблюжьим проходом и Нукусом ирригационные каналы, которые все выкопаны на левом берегу, отняли у реки значительную часть её жидкой массы в пользу прибрежных равнин Хивы. Вода вошла в землю, но лишь за тем, чтобы снова явиться на поверхности в форме зелени, в этих группах тополей, ив, кленов и вязов, которые составляют такой приятный контраст с угрюмым однообразным пространством безжизненной пустыни, в рощицах и садах фруктовых деревьев, в полях, засеянных хлебными растениями, и в искусственных лугах. В продолжение ирригационного сезона, то-есть с половины апреля и до конца июля, поля Ховарезма, общее протяжение которых исчисляется в 10.600 квадр. километров, поглощают 8 миллиардов кубич. метров воды, то-есть седьмую часть годового стока реки, и общее количество отлагаемого ила составляет 16.660.000 тонн,—масса, достаточная для того, чтобы повышать ежегодно поверхность прибрежных равнин на восемь десятых миллиметра. Пропорция содержащихся в воде землистых частиц изменяется, смотря по высоте разлива, от величины, меньшей одного килограмма до 3.400 граммов или на кубический метр воды.

Г. Герберт Вуд вычислил, что количество воды, употребляемое для орошения Хивинского края, превосходит на целую треть то количество, которое было бы строго необходимо. Земледельцы, не зная заранее, какого уровня достигнет разлив Аму-Дарьи, принуждены копать свои каналы таким образом, как будто они предвидят засуху; но так как чрезмерное обилие воды тоже может быть причиной бедствий, то им нужно создавать искусственные озера и болота на всей окружности своих оазисов, чтобы иметь резервуары, куда бы можно было спускать лишнюю воду из арыков. Необходимо, следовательно, каждый год перекапывать оросительные каналы, чтобы очистить их от накопившейся грязи, которая обыкновенно образует слой около 60 сантиметров средней толщины. В августе месяце, как только собранная жатва свезена в житницы, водоотводные каналы запирают при помощи временных запруд и приступают к очистке ложа, при чем выбрасывают грязь по обе стороны арыка, укрепляя таким образом его боковые насыпи. Но в то время, как землистые частицы, приносимые рекой в каналы, убираются каждый год и никогда не задерживают свободной циркуляции воды в ирригационной сети, естественные русла, идущие в направлении к Аральскому морю, засариваются из году в год: в этих руслах отлагаются песчаные мели, изменчивые бары, которые делают плавание по реке трудным и опасным и сообщают совокупности речных вод естественную наклонность разливаться по сторонам в ирригационные каналы, куда их увлекает сила тяжести. Такова одна из главных причин постоянных перемен русла, происходящих в нижней области Оксуса.

С геологической точки зрения можно сказать, что истинная дельта Аму-Дарьи есть та аллювиальная равнина, которую река ежегодно оплодотворяет своими водами и осадками. Треугольное пространство, ограниченное Аральским морем и двумя внешними или крайними ветвями Аму, Талдыком на западе и Яны-су на востоке, есть дельта только повидимому, ибо формации, по которым там протекают речные воды, не были отложены этими водами; это более древние образования, где различные части потока вырыли себе случайные русла, и где среднее падение гораздо значительнее, чем в наносных равнинах: от Нукуса до устьев, на расстоянии 120 километров по прямой линии, общее падение превышает 18 метров, тогда как от Нового Орлеана до Мексиканского залива, на протяжении более значительном, падение составляет всего только несколько сантиметров в продолжение низкого уровня вод. Следовательно, эта область нижнего Оксуса не может быть принимаема за дельту разве только в геометрическом значении этого слова; дельты в собственном смысле образуются лишь при впадении каждого из рукавов реки в Аральское море: там, действительно, отлагаются аллювиальные полуострова на отмелях, и потоки Аму-Дарьи разветвляются и беспрестанно перемещаются в этих грязях, которые нанесены ими же самими. Высокие бары, которые поднялись со дна в большей части устьев, преграждая доступ всякому судну, имеющему более метра водоуглубления, и, выше, густые камыши, достигающие 6 и 8 метров высоты, среди которых разливаются воды, не будучи еще в состоянии прорыть себе через эти чащи правильные русла, останавливают всякия другие суда, кроме каюков хивинских рыбаков. Однако, пароход «Перовский», сидящий в воде немного больше одного метра, успел, в 1873 году, проложить себе дорогу через рукав Яны-су, через озеро Дау-кара и через Куван-джерму или «Новый перекоп», и появился перед Нукусом, к великому удивлению туземцев. С той поры судоходство по нижнему Аму никогда не прерывалось, несмотря на препятствия, встречаемые при входе в реку, и на быстрое течение, которое часто пароходы с трудом одолевают. Некогда западный рукав, Талдык, был самый глубокий, но он обмелел и засорился мало-по-малу, вследствие естественного стремления реки уклоняться все более и более к правой стороне; подобным же образом другой рукав, Дарья-лык, то-есть «Новый поток», был покинут в западных равнинах, и прежняя столица страны, Кат, расположенная некогда на южной стороне реки, в 20 километрах к западу от нынешнего Аму, представляет теперь лишь бесформенную груду развалин. Там и сям, среди мокрых земель и болотистых пространств, поднимаются, на подобие островов, холмы в 50 и даже в 75 и 90 метров высотою; киргизы, свято почитающие память усопших, устроили на этих буграх свои кладбища, и с далекого расстояния видны развевающиеся по воздуху конские хвосты и флаги или значки, украшающие могилы.

Большие перемены, происшедшие в течении Оксуса уже в историческую эпоху, принадлежат к замечательнейшим явлениям физиографии, и из всех явлений этого рода, которые были наблюдаемы в новые времена, с ними можно сравнивать только периодические перемещения китайской Желтой реки. Если область нижней Аму-Дарьи не есть настоящая дельта, и если река еще не проложила себе в этой области правильных русл, то это потому, что она течет там только с недавнего времени, быть может, не более трех-сот пятидесяти лет. В самом деле, не далее как в первой половине шестнадцатого столетия Аму был притоком Каспийского моря; но это было лишь временное явление; со времен греческих историков эта река уже два раза переходила от Каспия к Аралу и обратно.

В эпоху Страбона, Оксус, по его словам, «величайшая река всей Азии, за исключением рек Индии», впадал в Каспийское море, и торговое движение, направлявшееся с Понта Эвксинского в Индию, производилось через эту реку, составлявшую тогда продолжение, на восточной стороне Гирканского моря, закавказской долины Куры. После завоеваний Александра Македонского, основания эллинских государств в бассейне Оксуса и географического исследования восточных вод Каспийского моря, произведенного, по поручению Селевка I, мореплавателем Патроклом, кажется по истине невозможным, чтобы могла быть ошибка относительно такого важного факта, как течение Оксуса. Но в эпохи первых арабских и турецких писателей эта река, о которой Эдризи говорит, что она «превосходит все реки в мире, как по объему и глубине вод, так и по ширине ложа», уже свернула с прежнего пути на север и изливалась в Аральское море: все арабские документы той эпохи удостоверяют этот факт. В четырнадцатом веке река опять направила свое течение к Каспийскому морю, в сторону которого ее увлекает относительно сильное падение, ибо бифуркация нынешнего ложа и старого русла, ниже Яны-Ургенча, находится на высоте 42 метр. над уровнем Арала, и на высоте 114 метр. над уровнем Каспия; это составляет падение более 14 сантиметров на километр. Новое русло было наполнено в продолжение около двух столетий: но около половины шестнадцатого века, Аму-Дарья, оставив дорогу к Каспию, снова вернулась,—во второй раз уже в исторические времена,—в Аральское море.

Эти попеременные перемещения среднеазиатской реки были оспариваемы очень многими учеными: мало найдется географических вопросов, которые бы подавали повод к таким продолжительным спорам. Отрицали даже, чтобы Оксус тек к Каспийскому морю во времена древних греков; старое русло было приписываемо геологическим временам, задолго предшествовавшим истории человечества; высказывали предположение, что это русло не существует более и не наполнялось ни разу с тех пор, как поднятие почвы под Кавказом и его Закаспийским продолжением будто бы заставило все реки страны перенести свое течение далее к северу. Песчаные бугры, насыпи из обвалившейся глины, заграждающие в некоторых местах впадину бывшего речного ложа, приводились в доказательство давности отступления вод Каспийского Оксуса, а единогласные рассказы туземцев отвергались, как нестоющие внимания, под предлогом, что геологическая очевидность явления должна была сама по себе породить народное предание. Наконец, указывали на различие фаун Каспия и Арала как на доказательство того, что Оксус не переходил попеременно от одного моря к другому: до сих пор известен только один вид рыб, из семейства лососиных, общий обоим бассейнам. Тем не менее, факт перемещения русла Оксуса имеет за собой положительные исторические свидетельства; формальные документы, цитируемые сэром Генри Раулинсоном, Юлем, Бруном, не оставляют никакого сомнения на этот счет; итальянские и испанские портуланы (описания и карты морских берегов и пристаней), составленные на основании сведений, сообщенных мореплавателями и торговыми людьми, показывают нам, что западные народы очень хорошо были знакомы с «Ургенджской рекой», то-есть с Аму-Дарьей, и знали ее как приток Бакинского моря, известного в наши дни под именем Каспийского. На одной карте Каталонского атласа 1375 года Сыр и Аму даже соединены в один поток, и этот план согласуется с современными свидетельствами; кроме того, названия Ochus и Amo, находящиеся к югу от главного устья, дают право заключить, что Ургенджская река изливалась в море несколькими рукавами. Мы не можем только определить с точностью время возвращения Аму-Дарьи в Аральское море. В 1559 году, когда английский путешественник Дженкинсов посетил Туркестан, Оксус уже перестал течь в Каспийское море, но он еще орошал равнины на западе от Куня-Ургенджа, и Дженкинсов мог сесть на судно перед этим городом, чтобы отправиться в плавание по реке; наконец, около 1575 года, по свидетельству Абуль-Гази, река, уклоняясь все далее и далее на восток, покинула Ургенджский оазис и устремилась всей своей массой к Аральскому морю. Абуль-Гази, рассказывающий нам об этом событии и о тех значительных переменах, которыми оно сопровождалось в земледельческой промышленности страны, был ургенджским ханом в начале шестнадцатого столетия. Следовательно, не может быть никакого сомнения относительно переворота, который совершился тогда в физической географии Туркестана.

Когда Муравьев обследовал, в 1819 году, часть прежнего течения Аму-Дарьи к Каспийскому морю, его открытие было встречено с некоторым недоверием, и в возражениях не было недостатка; но Эйхвальд в 1826 году, Карелин в 1836 году, Вамбери в 1863 году, подтвердили описание Муравьева; наконец, в 1871 году, во время приготовления новой русской экспедиции против Хивы, изыскания были возобновлены г. Стебницкпм, от старого устья на 300 километров вверх по долине; после того работа исследования была старательно продолжаема—со стороны Хивы г. Глуховским, а в центральной части прежней реки г. Лупандиным; теперь мы уже имеем подробную карту старого течения Аму-Дарьи. Покинутое ложе, средняя ширина которого не менее километра, так отчетливо сохранило свои очертания, как будто воды только вчера оставили его. Обрывистые берега Узбоя выгрызены в глинистой земле до глубины 20 и 25 метров, и только в некоторых местах песчаные откосы скрыли под собой параллельные слои береговой стены: аллювиальные мели, поднимавшиеся со дна до самой поверхности течения, могут быть сразу узнаны, точно так же, как и острова, рассеянные посреди реки. Самые глубокия впадины бывшего ложа до сих пор еще во многих местах заняты продолговатыми, извилистыми озерами, напоминающими своей формой речные излучины; только большая часть этих резервуаров наполнены соленой водой, окаймленной по краям кристаллами соли, похожими на снег. Гребенчики (деревцо), тростники, ростущие целыми лесами в ложбинах, представляют восхитительное зрелище для путешественника, которому перед тем пришлось странствовать целые недели по страшной, лишенной всякой растительности, песчаной пустыне; там и сям, на берегах пресных вод, он с неописанною радостью видит даже настоящие рощицы, состоящие из тополей и диких маслин (джида). Прежде полагали, что Узбой имел еще другое устье, к югу от острова Челекень, в бухте, называемой заливом Хивинским: г. Стебницкий не отыскал этой речной ветви и даже не думает, чтобы она когда-нибудь существовала, но один рукав протекал по южной стороне полуострова Дарджа, который нужно считать истинной дельтой прежнего Оксуса. Туркмены показывают еще план ирригационных каналов в местности, бывшей низовьем Аму-Дарьи. Замечательно, что высохшая река оканчивала свое течение не в равнине, но через ущелье, через ворота гор, между двух вершин, которые, благодаря контрасту с окружающей ровной пустыней, имеют очень внушительный вид; горы эти—Большой Балхан, на севере, и Малый Балхан, на юге. Туземцы прежде называли покинутое русло Оксуса разными именами, смотря по частям его течения, как-то: Лаудан, Дарьялык, Куня-Дарья (Старая река), Узбой, Энгиундж, Деуден: но теперь ему дают общее наименование Узбой, от равнин Хивы до Балханского залива. Оно начинается на востоке, в нынешней дельте Аму-Дарьи, тремя руслами Дарьялыка, Деудана и Тону, из которых два первые соединяются близ «Желтых Камышей» или Сары-Камыш. За этим двойным озером, которое, без сомнения, было обширным озерным бассейном, и вода которого была, до недавних наводнений и предпринятых русскими работ, гораздо солонее морской, Узбой следует в южном направлении, чтобы обойти крутые склоны плоскогорья Уст-Урт; затем он поворачивает к западу, проникает в пролом горной цепи, составляющей продолжение Кавказского хребта на восточной стороне Каспийского моря, и, соединившись с бывшим потоком Ак-там или «Белая Глина», впадает в продолговатый залив Балканский, в южной части Каспийского моря. Общая длина Узбоя, между нынешним течением Аму и его прежним устьем, около 800 километров: долина Оксуса была тогда длиннее на все это расстояние. Развалины городов и деревень, находимые путешественниками на берегах верхнего Узбоя, между дельтой нынешней Аму-Дарьи и озером Сары-Камыш, принадлежат, очевидно, к двум эпохам, соответствующим двум периодам истечения Оксуса к Каспийскому морю. Постройки древнейших городов указывают на несравненно более высокую степень цивилизации и богатства, чем та, о которой свидетельствуют развалины позднейших поселений, во всем похожих, судя по сохранившимся остаткам, на строения современных нам Хивинских городов. По свидетельству туземцев, другой рукав Оксуса отделялся от реки вблизи Чарджуя, гораздо выше нынешней дельты, и бежал прямо на запад через равнины, которые впоследствии превратились в пустыню и известны теперь под именем Кара-Кум (Черные пески).

Залив Балханский вдается далеко внутрь материка, и песчаные пространства, солончаковые котловины, обширные болота, находящиеся на протяжении Узбоя, придают ему скорее вид бывшего морского пролива или длинной цепи озер, чем простого речного ложа. Вероятно, что в предшествовавшую геологическую эпоху, прежде, чем сделаться руслом простой реки, ложе Узбоя принимало в себя воды, которые Арал, имевший тогда более высокий уровень, чем в наши дни, посылал непосредственно в Каспийское море, ибо, как мы знаем, высыхание составляет общее явление в замкнутых бассейнах Азии. В те времена, когда притоки Оксуса и Яксарта, теперь пропадающие в песках пустыни, приносили свои воды главному потоку, и когда страна изобиловала лесами, как о том определенно говорит Страбон, и как это повторяют арабские писатели десятого столетия, уровень Арала необходимо должен был превышать горизонт, которого воды его достигают в настоящее время: этот бассейн продолжался в ту эпоху далеко на юг, до подошвы крутых берегов Усть-Урта.

Понятно, что уровень Аральского моря должен был значительно колебаться из века в век, не только вследствие перемен климата, которые влекут за собой увеличение или уменьшение дождей и местной растительности, но также смотря по изменениям течения Аму-Дарьи. Если многочисленные признаки,—и между ними главным образом линии уровня, начертанные водами на западных береговых утесах Аральского моря,—свидетельствуют о более высоком уровне этого озера в предшествовавшую эпоху, то некоторые другие факты доказывают, что было также время, когда Арал не наполнял всего бассейна, в котором он заключен. Его уровень и площадь попеременно увеличивались и уменьшались с тех пор, как человек обитает на его берегах. Его, правда, называют «морем», и до известной степени он заслуживает это наименование, не за глубину, но за большое протяжение; однако, он зависит всецело, в отношении своего питания, от двух впадающих в него рек: пусть Аму и Сыр удалятся от аральской котловины, чтобы направить свои воды в Каспий, и «море Ховарезма» неминуемо должно обмелеть и высохнуть в небольшое число лет. Но Аму-Дарья, как мы видели, уже два раза покидала Арал в исторические времена, тогда как один из рукавов Сыр-Дарьи тоже изливался некогда в Каспийское море через течение Оксуса. Таким образом, не может быть никакого сомнения, что Арал нисходил в разные периоды своей истории до размеров незначительного степного озера.

Впрочем, этот вопрос легко может быть разрешен посредством простого вычисления. Г. Стебницкий исчислял, в 1870 году, поверхность Арала, без четырех главных островов бассейна, в 65.781 квадр. километр.: это площадь, равная восьмой части Франции. Самая впалая часть бассейна, идущая вдоль западных высоких берегов, у основания плоскогорья Уст-Урт, имеет всего только 68 метров в самом глубоком месте; да и этот пояс больших глубин очень узок. Около центра бассейна лот нашел глубину воды, равную 53 метрам; но вокруг этих двух впадин ложе Арала опять повышается неправильно от середины к берегам, и в соседстве прибрежья озеро превращается в простое болото; на обширных пространствах, особенно в восточной и южной части бассейна, рыболовы могут ходить по морю на несколько верст от берега, при чем вода доходит им только до пояса; линия берегов везде неопределенна, изменчива и зависит от ветров, которые заставляют ее отступать или выдвигаться вперед на несколько верст, смотря по их направлению. Взяв среднюю арифметическую величину всех произведенных до сих пор промеров дна, находим, что весь бассейн в целом его объеме, рассматриваемый как имеющий везде одинаковую глубину, должен иметь по меньшей мере 10, по большей мере 15 метров. Если даже принять эту последнюю глубину за истинную, то и тогда общий объем воды в Аральском море достигает едва 1.000 миллиардов кубич. метров (по Герберту Вуду, 942.970.000.000 кубич. метров или 1.233.434.000.000 кубич. ярдов), следовательно, по вместимости, это море только в одиннадцать раз больше маленького Женевского озера, которое, однако, в 116 раз уступает ему протяжением. Из этого видно, как незначительна относительная важность этого озерного бассейна, который представляет такую красивую фигуру на карте Азии!

Количество воды, которое Аму-Дарья приносит в течение года Аралу, известно; количество же, изливаемое Сыр-Дарьей, не было измерено с такой же точностью; но мы знаем, что оно составляет около 1.200 куб. метров в секунду, и что около половины этой последней реки изливается в озеро. Следовательно, приносимый двумя реками объем воды,—не принимая в рассчет мелких, почти всегда пересохших, притоков, которые от времени до времени вливают в озеро небольшое количество дождевой воды,—равняется приблизительно 2.200 кубич. метрам в секунду. Эта жидкая масса составляет как-раз такой объем, какой отняло бы у озера годовое испарение, равное 1.020 миллиметрам. Но при этом нужно принять во внимание также и дожди, падающие непосредственно в бассейне Арала, которые, впрочем, представляют, по Карлу Шмидту и Дорандту, только от 8 до 9 сантиметров в год. Годовое испарение, исчисляемое гг. Шмидтом и Дорандтом в 1.150 миллиметров, уносит ли также и этот внос облаков, и сохраняется ли приблизительно равновесие между прибылью и убылью воды в бассейне? Известно, что со времени прибытия русских в край было уменьшение объема водной массы Арала: испарение получило перевес. Вследствие недостаточности приносимого притоками количества воды, залив Айбугирский, который еще фигурирует на многих картах к западу от устьев Аму-Дарьи, и который в 1848 г. имел метр глубины, был уже в 1870 г. не более как болото, совершенно отделенное от главного озера перешейком, состоящим из ила и заросшим камышами. В 1871 г., во время Хивинской экспедиции, русские географы констатировали тот факт, что соленый залив Айбугир совсем исчез, и что в бывшем его ложе растут деревья: если он иногда и появляется опять, то уже не как залив Аральского моря, а как бассейн, образующийся от разлива Аму-Дарьи; он наполняется теперь только пресной водой. С исчезновением этого залива площадь Аральского бассейна убавилась на порядочный кусок, который можно исчислять приблизительно в 3.500 квадр. километров. Но, одновременно с Айбугиром, сколько других низменных берегов на окружности Арала должны были высунуться из-под воды и таким образом съузить поверхность озерного бассейна? Обширное песчаное пространство, окаймляющее северные берега Аральского моря, представлено на карте Гладышева и Муравина, относящейся к 1740 году, как покрытое водами, и действительно современные нам исследователи доказали, что вода удалилась оттуда в недавнюю эпоху. На скатах береговых утесов, в западной части бассейна, старые линии берега видны на высоте 43 и даже 75 метров над теперешним уровнем вод. В начале нынешнего столетия вода омывала основание холмов, которые теперь находятся почти в 60 верстах от берега, и киргизы показывают мечеть, построенную некогда на восточном берегу озера, и которая теперь удалена от него на десятки верст. Песчаная степь не перестает увеличиваться на счет пустыни вод, и можно проследить взором прогресс образования дюн на морском побережьи. Первый ряд песчаных горок состоит из твердых, вполне окрепших холмов, поросших тамариском или гребенником; второй ряд, более близкий к озеру, имеет уже кое-где молодые поросли гребенника, который поднимает свои стебли над песком, недавно нанесенным северо-восточным ветром; на самом берегу моря песчаные бугры, когда смотришь издали, сливаются с желтоватыми волнами; но они растут мало-по-малу, и в самом озере морщинистые песчаные мели покрываются постоянно увеличивающимися длинными бугорками, зачатками будущих дюн. Многочисленные острова, бывшие некогда подводными мелями, последовательно выступили на поверхность, оправдывая своим обилием имя озера, Арал-денгиз, которое по-турецки значит: «море островов». Русские прежде называли его «Синим морем», откуда и произошло наименование «Синей орды», которое носили кочевники окрестных мест. Так же, как киргизы и туркмены, они говорили с ужасом о какой-то пропасти на дне озера, будто-бы поглощающей воды Арала, которые под землей утекают в Каспийское море.

Несравненно быстрее должна была совершаться перемена в размерах Аральского моря в ту эпоху, когда Оксус, перестав течь на север, направил свой поток на юго-запад, к Каспию. Предположим повторение подобного события, то-есть возвращение Аму в старое русло, и Арал, лишающийся ежегодно 50 миллиардов кубич. метров речной воды, потеряет, в первый же год, двадцатую часть своей вместимости. По прошествии десяти или двенадцати лет, он уже будет иметь только половину своего нынешнего объема, все плоские, неглубокия места дна, то-есть самая обширная часть его бассейна, будут уже сухой землей; через двадцать четыре года вода останется еще только в пяти впадинах ложа, из которых две главные находятся одна в центре, другая в западных областях моря; различные отдельные озера, остатки бывшего Арала, уменьшатся до размеров других денгизов Киргизской степи. Встречающиеся на Арале бугры, подобные тем, которые мы видим и западных берегах Каспия, и тоже перпендикулярные к направлению берега, свидетельствуют, своим образованием, о периоде быстрого истечения, во время которого берег действием воды был изрыт на длинные параллельные овраги, отделенные один от другого промежуточными стенами.

Древние писатели, которые говорят о стране, орошаемой Оксусом и Яксартом, упоминают об Аральском море только в те эпохи, когда не называют этих двух рек притоками Каспия. Греческие и римские географы, которые описывают Оксус как реку, впадающую в Гирканское море, совершенно не знают о существовании промежуточного моря. Трудно было бы объяснить, каким образом столь обширная водная площадь, нынешнее протяжение которой почти равно протяжению Эгейского моря, могла быть совершенно неизвестна древним, еслибы она имела в ту эпоху такие же размеры, как в наши дни. Греческие государи в течение нескольких столетий управляли странами, заключающимися между Персией и большими горными цепями центральной Азии; купцы, полководцы эллинского языка переходили через реки Оксус и Яксарт, и ни один из них не говорит о втором море, лежащем на восток от Гирканского. Но в эпоху арабского завоевания, когда Джайхун, покинув дорогу к Каспийскому морю, направил свое течение к котловине Арала, все писатели знают это озеро: они чертят его карты, говорят о судах, плавающих по его водам. Один из этих средневековых авторов, Хорземи, уроженец страны, определяет протяжение этого «моря» таким образом, что оно имеет около 400 верст в окружности; не считая небольших иссечений морского прибрежья, в наши дни окружность Арала втрое больше: ее можно считать равной 1.350 километр. (около 1.250 верст). Но со времени возвращения Оксуса к Каспийскому морю прекращаются всякия известия об Аральском озере: ни один европейский путешественник не упоминает о нем. Марко Поло, отправляясь из приволжских степей в пустыни по течению Оксуса, конечно, должен был проходить в соседстве обширной котловины, которую теперь занимает туркестанское море; но он не знает даже о существовании его. Монах Рубруквис, который прошел через страну непосредственно на севере от впадины, наполняемой ныне Аральским морем, ничего не говорит об этом огромном водном пространстве, он упоминает только о «большой реке, орошающей всю страну по воле жителей, воды которой поглощаются почвой и наконец теряются в болотах, не достигая какого либо моря». Маршруты путешествия Ибн-Батуты, Пеголотти, от каспийского берега в Ховарезм и в Отрар на Сыр-Дарье, проходят как-раз через пространство, которое в наши дни покрыто площадью вод. Все эти факты дают право заключить с полной уверенностью, что в своих последовательных колебаниях, относительно уровня и объема жидкой массы, Аральское озеро прошло через период почти совершенного высыхания, и что одно время оно нисколько не отличалось от многочисленных озерных бассейнов, разсеянных в степи: оно бывало попеременно то морем, то болотом.

Смотря по альтернативам увеличения и уменьшения Аральского моря, вода его имеет большую или меньшую степень солености: содержание соли возрастает с усилением испарения, умаляется с увеличением приносимой реками жидкой массы. В настоящее время воды Арала, получающего обильную дань от своих притоков, двух больших рек, в очень слабой степени солены, и животные, дикия и домашния, пьют их без отвращения; при том же относительная важность пресноводных потоков, изливающихся в озеро, и изменчивое дуновение ветров разнообразно перемещают водяные слои различной солености, вследствие чего наблюдения, сделанные в разные, даже непосредственно следующие один за другим, года, не дают одного и того же результата, как показывают следующие цифры:

Соленость Аральского моря, по Тейху, летом 1871 г. 12,9000 на 1000; 1872 г. 10,9089; по Гримму 1873 г. 12,2757 на 1000.

Но можно принять, как средний вывод из произведенных до сих пор анализов, что количество солей всякого рода, растворенных в аральской воде, составляет 11 частей на 1000. Пропорция морской соли приблизительно на одну треть меньше в Арале, нежели в Каспии, тогда как гипс содержится там в количестве почти в три раза более значительном, чем в последнем из этих бассейнов, именно:

Морск. соль: в аральск. в., 6,2356 на 1000; в касп. в., 8,9504 на 1000. Гипс: в аральск. в., 1,5562 на 1000; в касп. в., 0,5592 на 1000.

Очевидно, Аральское «море», по составу своей воды, не есть остаток океана: это внутренний бассейн, где содержание солей зависит от свойства почвы окружающих местностей. Что касается фауны Арала, то подробное изучение её началось только в эти последние годы; оно показало, что пресноводные и морские виды живут там рядом один с другим. В целом, однако, пресноводная фауна берет перевес; она не заключает в себе осетров и стерлядей, свойственных Каспию, и вообще, по Кесслеру, в аральских водах ловится только треть видов, найденных в этом море, т.е. Каспийском. Фальк, Георги, Паллас, Эверсман—все говорили о существовании тюленей в Арале, что было бы чертой сходства с фауной Каспийского моря и Ледовитого океана; но путешественник Макшеев доказал, что это ластоногое животное не водится в Арале. Зато в его притоках, Сыр-Дарье и Аму-Дарье, открыли рыб, принадлежащих к роду, который до того времени считался исключительно американским, к роду scaphirhynchus.

Многочисленные мели, не только у берегов, но и по средине бассейна, далее внезапные штормы, поднимающие сильное волнение на поверхности озера, наконец, недостаток населения на большей части прибрежья—все это не позволяет судоходству получить действительно важное значение на водах Арала; до сих пор оно приносило некоторую пользу только с военной точки зрения, как средство для перевозки транспортов между дельтой Сыр-Дарьи и устьями Аму-Дарьи; но давно уже явилась мысль связать Аральское море с сетью внутреннего судоходства Европы, восстановив старое течение Узбоя до залива Балханского; еще Петр Великий, восторженный ученик голландцев, только и мечтавший что о прорытии везде каналов, задумал поворотить течение Оксуса к Каспийскому морю, и в 1713 г. дал инструкции в этом смысле несчастному Бековичу-Черкасскому. Даже сделано было начало приведения этого проекта в исполнение, и часть Аму-Дарьи, на этот раз направляемая рукой человека, пошла прежней дорогой, к Каспийскому морю. Во время большого разлива 1878 года, когда города, окруженные со всех сторон водой, превратились в острова, а дороги в каналы, русло Узбоя получало в секунду массу воды, равную 873 кубич. метрам, которая, однако, почти целиком терялась в прибрежных болотах: только небольшой поток в 4 метра достигал озера Сары-Камыш. В 1879 году сток канала, который направили в Узбой, не превышал уже 60 метров в секунду, но при помощи боковых плотин удалось заставить новую реку изливаться в бассейны «Желтых Камышей» (Сары-Камыш). Однако, для того, чтобы восстановить старый Узбой, воды Аму ни в каком случае не следует отдавать этому двойному озеру, ибо уровень нижнего пруда почти на 15 метров ниже уровня Каспийского моря, а чтобы поднять его на достаточную высоту до порога, откуда бы вода полилась в русло Узбоя, для этого нужно бы было наводнять пространство, обнимающее около тысячи квадр. километров. Без сомнения, как показали изыскания г. Гельмана, можно бы было обойти этот озерной бассейн, выкопав искусственный канал; но если бары в устьях Аму-Дарьи останутся на том же месте, если самые течения Сыра и Аму, равно как и неверные, изменчивые фарватеры Аральского моря не будут заменены правильными каналами, то спрашивается—какая может быть польза от восстановления Узбоя: судоходство, которое производилось бы по извилистому потоку, оканчивающемуся с той и другой стороны непроходимыми мелями, всегда оставалось бы ненадежным, зависящим от случая, еслибы даже были сделаны серьезные попытки к созданию его на новой реке. В этих странах, где редкие оазисы осаждаются песками пустыни, вода должна бы быть употребляема до последней капли для орошения прибрежных полей.