VI. Народы, населяющие арало-каспийскую покатость

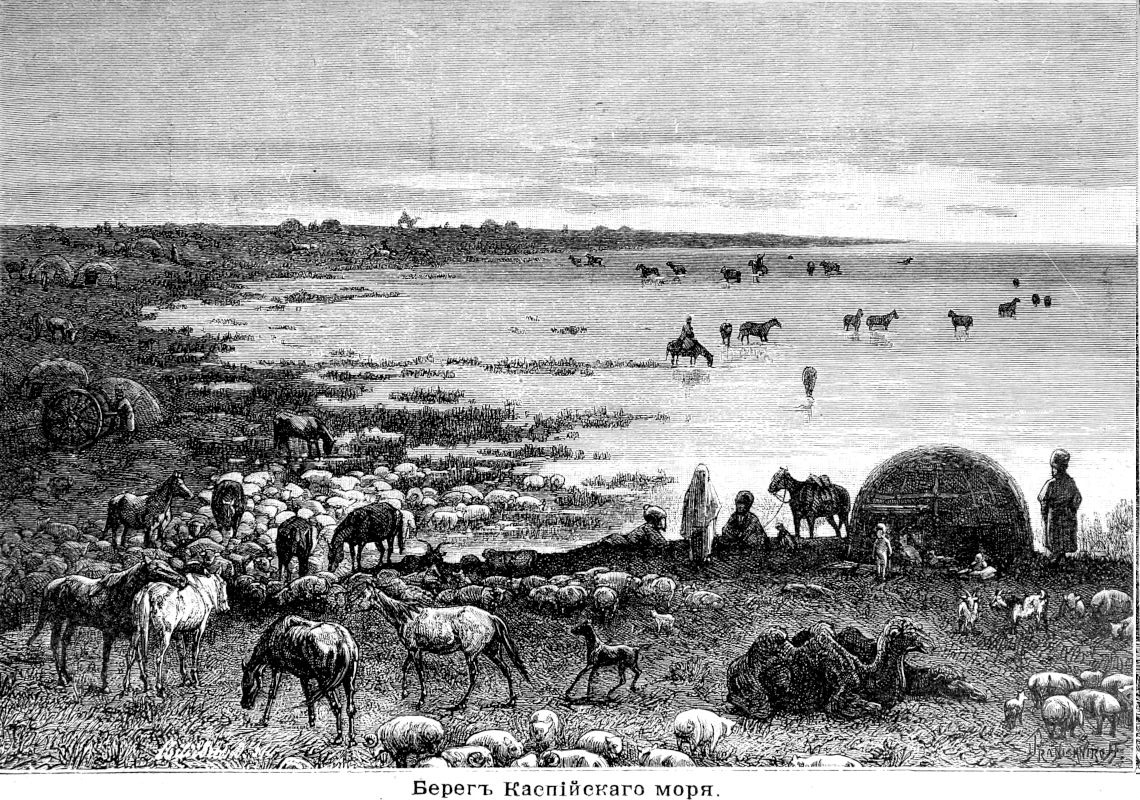

Хотя эта часть азиатского континента известна обыкновенно под именами Туркестана и Татарии, но она населена не исключительно людьми тюркского племени, и даже коренное население её, вероятно, принадлежит к аравийской семье народов: здесь именно, в центре Старого Света, цивилизованные народы Европы привыкли искать первоначальную родину своей расы. Какова бы ни была степень основательности этого общераспространенного мнения, но во всяком случае обширная равнина, о которой идет речь, может быть названа в этнологическом отношении страной контрастов; противоположность, которую представляют чудные сады, орошаемые водами Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, и страшные пустыни «Красных» или «Черных» песков, повторяется и в самых обитателях этих земель: одни занимаются земледелием и промышленностью: они садоводы, ремесленники и стремятся пользоваться удобствами оседлой жизни; другие, напротив, номады и пастухи: они кочуют со своими стадами в степях, и, чтобы обогатиться, стараются овладеть сокровищами, накопленными их соседями, жителями плодоносных оазисов. Между городами устанавливаются торговые сношения, но между горожанами и кочевниками в прежния времена шла непрерывная война, вызываемая, так сказать, самой природой: пустыня осаждает оазис, а кочующий пастух угрожает оседлому земледельцу. Такая борьба существовала в крае искони-веков и прерывалась только в эпохи иноземных нашествий и завоеваний, которые связывали на некоторое время Арало-каспийскую покатость с другими странами, по которые, вместе с тем, иногда уничтожали всю местную цивилизацию поголовным истреблением жителей. Нигде противоположные элементы не уравновешиваются лучше своей относительной силой: борьба между ними продолжалась из века в век. Нигде также религия не приняла столь ясно выраженного дуалистического характера: здесь, в древней Бактрии, среди роскошного райского сада, окруженного бесплодными песками, возник и развился маздеизм, культ двух главных богов-близнецов и врагов, ведущих между собой непрестанную войну. Ормузд и Ариман имеет каждый свою свиту, свой сонм духов, которые воюют в воздушных пространствах, тогда как на земле, увлекаемой в движении небес, живет в вечной взаимной вражде людской род.

Впрочем, различие между кочевниками и оседлыми жителями, столь редкое в отношении нравов и преданий, гораздо менее значительно с точки зрения племенного происхождения. Иран и Туран—это скорее символические выражения, чем термины, соответствующие фактам реальным и определенным. Между оседлыми и цивилизованными населениями Арало-каспийской покатости примешаны в сильной степени элементы тюркские и даже монгольские; с другой стороны, арийцы, потомки древних пароян и персов, входят некоторой долей в состав бродячих народцев аму-дарьинского бассейна. Смотря по превратностям истории, которые соответствуют в широкой мере колебаниям местного климата, образованные нации земледельцев и пастушеские племена степей поочередно одерживали верх, и чужеземные завоеватели: иранцы, македоняне, аравитяне, монголы, русские—усиливали то один, то другой из враждующих элементов. В настоящее время, благодаря преобладанию славянского племени, арийцы снова взяли перевес; но в стране есть достаточно места для всех, и естественных богатств, хорошо утилизируемых, хватило бы с излишком для жителей всякой расы, иранцев и туранцев. Имеющаяся ныне статистика населения, живущего между Каспийским морем, Иранским плоскогорьем, Памиром, Тянь-Шанем и водораздельной линией Обского бассейна, крайне неполна и неточна, и даваемое ею общее число жителей, 7 миллионов душ (что составит в среднем выводе, по 2 жителя на каждый квадр. километр), есть чисто приблизительное. Еще гораздо более сомнительны будут выводы, если мы захотим определить числовые величины, показывающие распределение народов этой громадной территории по языкам и племенному происхождению. Известно только, что так называемая «туранская» раса имеет здесь наибольшее число представителей: она составляет, вероятно, две трети народонаселения.

Туркмены или туркоманы, которые занимают, как оседлые жители или кочевники, всю юго-западную часть Татарии,—от плоской возвышенности Уст-Урт до страны Балх,—громадную область, пространством около 500.000 квадр. километр., являются, вместе с киргизами, главными представителями тюркской расы на Арало-каспийской покатости. Общее число их определяют приблизительно около миллиона душ [450.000 по Вамбери, вне Персии и Хивы;—980.000, по Вамбери, во всей западной Азии;—1.000.000, по Куропаткину— 1.250.000, по Галкину]. Они делятся на многочисленные народцы, подразделяющиеся, в свою очередь, на второстепенные племена, которые распадаются на орды, дробящиеся на кланы, роды или группы семейств: завоевывания и переселения до сих пор не перестают соединять и вновь разъединять различные подразделения расы, которые при этом часто меняют и самое имя; но главные деления сохраняются, и различие политического порядка сообщает некоторым из них вполне определенный характер. Между этими туркменами, племена, живущие на плоской возвышенности Уст-Урт и во всей «закаспийской» области, по берегам Кара-богаза и Балханского залива, состоят в русском подданстве; двести тысяч других туркмен зависят косвенным образом, через хивинского хана, от той же державы и сливаются мало-по-малу с сартами и узбеками, которых сады и поля перемешаны с их обработанными землями; большинство иомудов и гокланов—данники Персии, но в течение восьми месяцев в году они кочуют на севере от Атрека и тогда обязаны выбирать себе хана, ответственного перед русским правительством; племя эрсари признает над собой власть бухарского эмира, а племена эль-эли зависят от того или другого из афганских владетелей. Наконец, половина туркмен состоит из племен, непризнающих над собой никакой иноземной власти: это текинцы и сарыки. Салоры, жители страны Мерв, о которых говорят, что они стоят выше всех других туркменских народцев по благородству расы, утратили уже свою независимость: они теперь покорены мервскими текинцами. Текинцы—самые многочисленные и самые храбрые из туркмен: их военный крик: уран! уран! всего чаще раздается в закаспийских степях, и еще недавно они нанесли русским самое кровавое поражение, какое когда-либо приходилось испытать славянским завоевателям в Туркестане. Классификация всех этих племен крайне затруднительна, о чем можно судить по различию исчислений, представляемых разными путешественниками: так, например, по Муравьеву, общая численность туркмен эль-эли, живущих на границах Афганистана, до 100.000 душ;—по Вамбери же, их всего только 15.000 душ.

Главные туркменские племена, по Петрусевичу и др.:

Текинцы мервские—50.000 кибиток или 250.000 чел.; текинцы атокские—30.000 кибиток или 150.000 чел.; эрсари—40.000 кибиток или 200.000 чел.; иомуды—20.000 кибиток или 100.000 чел.; сарыки—20.000 кибиток или 100.000 чел.; гокланы—9.000 кибиток или 45.000 чел.; чодоры—6.000 кибиток или 30.000 чел.; эль-эли—3.000 кибиток или 15.000 чел.; салоры—3.000 кибиток или 15.000 чел.

Большинство туркмен, в особенности те, которые живут по окраинам пустыни, между Атреком и Аму-Дарьей, сохранили характеристические черты своей расы,—широкий лоб, маленькие косо лежащие и острые глаза, небольшой, но резко очерченный нос, довольно толстые губы, оттопыренные уши, черную редкую бороду, короткие и густые волоса. В долине Атрека и во всей гористой области, ограничивающей Иранское плоскогорье, туркмены в сильной степени смешались с иранской кровью. Персидские женщины, которых грабители уводят в неволю во время своих разбойничьих экспедиций, изменяют из поколения в поколение первоначальный тип расы, так что в непосредственном соседстве с иранской границей редко встретишь туркмена, черты которого не напоминали бы персиянина. Но если туркмен утратил свою татарскую физиономию, то он сохранил свой острый глаз, пронизывающий свет как стрела, а также свою гордую и воинственную осанку: этой-то смелостью своей поступи он и отличается, главным образом, от других народов той же расы,—киргизов, кара-калпаков, узбеков. Почти все туркмены высокого роста, очень сильного сложения и обладают большой гибкостью членов. Племена внутренних местностей смотрят с некоторым презрением на смешанных туркменов персидской границы, которые и сами вообще согласны с тем, что примесь чужой крови составляет для них упадок, вырождение племени. Каждый прославившийся воин считает долгом иметь по крайней мере одну жену чистой туркменской породы, и дети, родившиеся от этой жены, почитаются детьми более благородного происхождения, чем рожденные от других жен.

За исключением жителей Мерва, а также населения нескольких деревень в горах Гулистана, на севере от Мешеда, и населения крепостей или «курганов» в Атоке, все туркмены, кочующие и оседлые, обитают в кибитках, и даже по числу этих разборных войлочных палаток, возвышающихся среди равнины, обыкновенно исчисляют силу племен: средним числом, считают по 5 душ на кибитку. Ковры и подушки составляют всю меблировку этого переносного жилища. Одеяние состоит, для обоих полов, из красной шелковой рубахи, которая покрывает все тело, от плечей до лодыжки. Мужчины надевают сверх рубашки чапан или халат, а на голове носят легкую барашковую шапку: этот костюм хорошо защищает их от степного холода, но не выказывает их стройности и ловкости; хотя отличные наездники, они далеко не имеют такой красивой посадки на коне, как русский казак. Женщины обыкновенно не носят другой одежды, кроме длинной рубахи; но когда нужно принарядиться, они повязывают вокруг пояса большую шаль, обувают ноги в красные или желтые сапожки, украшают себя запястьями, ожерельями, серьгами; подобно американским индианкам, они даже продевают себе кольца в перегородку ноздрей; наконец, они привязывают себе на грудь сумочки или коробочки с амулетами, похожия на патронташ и сопровождающие их движения серебристым побрякиванием. Головной убор их весь унизан и увешан монетами, цветными каменьями, настоящими или поддельными, разными золотыми и серебряными украшениями, и имеет иногда такие огромные размеры, что заключенное в нем лицо походит на образ святого, обрамленный ризой. Туркменские женщины не прячут лица под покрывалом, как другие магометанки. «Куда нам бедным жительницам степей, говорят они, сообразоваться с городскими обычаями!».

Туркмены, живущие в оазисах Даман-и-кох, не имеют никаких властей. «Мы народ без главы, говорят они с гордостью, мы все равны и каждый из нас царь. Нам не надо тени дерева, не хотим мы быть и под сению начальника!» Между ними некоторые личности принимают, правда, титул ак-сакала (буквально: «седая борода»), бая, бия или бея, даже хана; но это просто тщеславие, и никто не думает оказывать такому самозванному главе больше почтения, чем другим воинам, если он не отличается особенными качествами храбрости или добродетели, или если он не успел навербовать себе клиентов продажей хлеба в кредит. Те, которых называют «добрыми», то-есть богачи, люди умудренные опытом, самые неустрашимые бойцы, пользуются большим влиянием, когда дело идет о том, чтобы принять общее решение в пользу войны или в пользу мира; но они не имеют никакой власти, как судьи, и никто не пойдет жаловаться кому бы то ни было по поводу личного оскорбления, покражи имущества или какой-нибудь неправды. Обиженный сам отплачивает обидчику, если может, и порождаемые местью войны продолжаются из рода в род, если только первоначальная обида или неправда не будет заглажена посредством денежного вознаграждения. Вступая в союз друг с другом по своей доброй воле, расходясь по собственному желанию, ответствуя за свои поступки только перед собственной совестью, туркмены повинуются лишь традиционным правилам поведения, передаваемым из поколения в поколение с незапамятных времен. Жизнь в степях, освященная дебом или обычаем и согласующаяся с традиционным кодексом их морали, сделала из них людей свободных, вольницу; но это не мешает им уважать мирного соседа, быть гостеприимными, держать данное слово. Туркмены отличаются от окружающих народов, персиян, афганцев и бухарцев, более строгой честностью и менее испорченными нравами. Только на войне они дают полный простор своей свирепой жестокости; но в обыкновенных житейских отношениях они обнаруживают замечательную честности. У них не заимодавец, а должник хранит у себя росписку в получении занятой суммы, для того, чтобы помнить точную цифру своего долга; что касается кредитора, то ему нечего делать с этим документом. Можно опасаться, как-бы вносимая теперь чуждая «цивилизация» не изменила этой патриархальной простоты нравов.

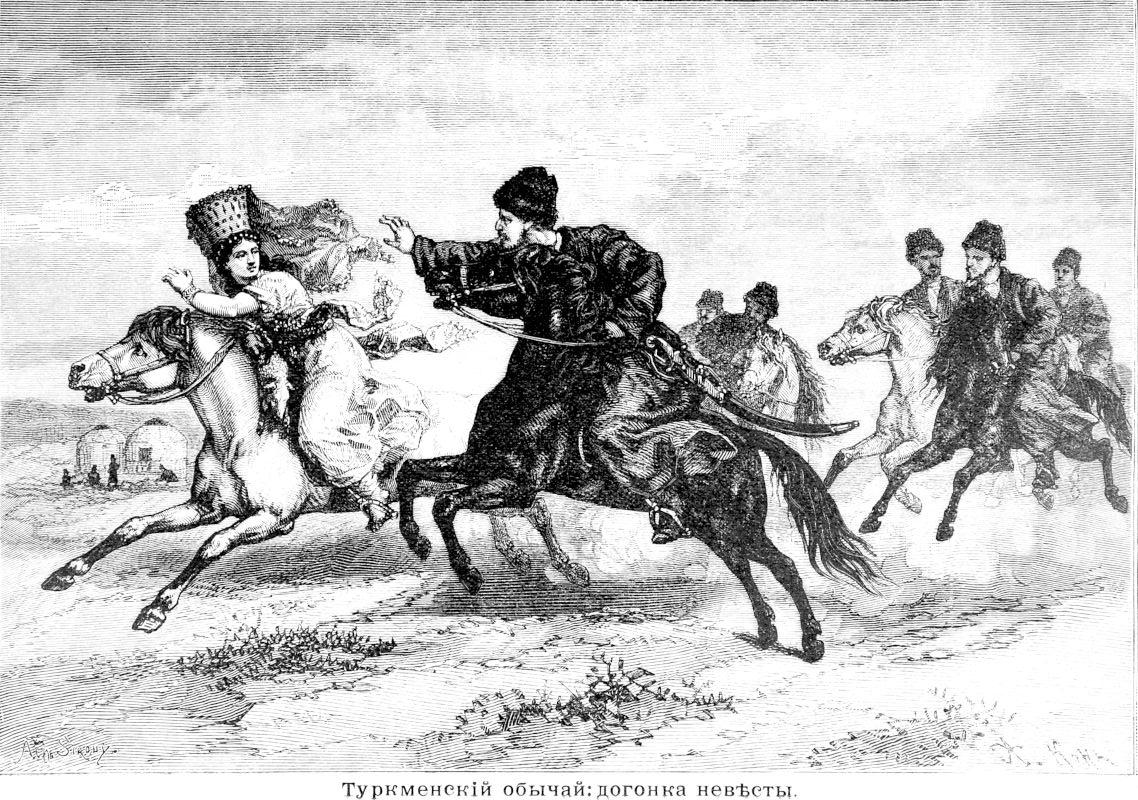

Туркмены сохранили еще обычай, некогда существовавший у всех народов, который состоит в том, что браку предшествует притворное похищение невесты, воспоминание первобытных нравов. Завернутая в длинное покрывало и держа в руках козу или ягненка, молодая девушка садится верхом на коня, скачет во весь опор и быстрыми поворотами то в ту, то в другую сторону старается уклониться от похитителя, который преследует ее во главе компании друзей. На третий или четвертый день после свадьбы молодая туркменка должна совершить новое притворное бегство, должна уйти к своим родителям, у которых она и остается в продолжение целого года, чтобы дать мужу время наворовать, на своем хищническом промысле, сколько нужно людей и таким образом уплатить условленный калым пленниками; это долг чести, от которого он не может отказаться. Все другие события туркменской жизни тоже сопровождаются старыми символическими обычаями. Так, у них не ограничиваются оплакиванием умерших, но обычай требует еще, чтобы в течение целого года, в тот самый час, когда умер покойник, все его родственники и друзья принимались испускать протяжный вой, не прерывая, впрочем, ни на минуту своих занятий, и бывает так, что они вдруг начинают свои жалобные завывания, продолжая в то же время есть, пить или курить. Если покойный был великий воин, то нужно воздвигнуть могильный курган или ексу над его костями: каждый храбрец племени приносит по меньшей мере семь корзин земли, и таким-то образом выростают в короткое время те горки, вышиною от восьми до десяти метров, которые виднеются там и сям в степях.

Все туркмены говорят тюркскими наречиями джагатай, мало различающимися одно от другого, и исповедуют одну и ту же веру, магометанскую суннитского толка, но не все с одинаковым усердием. Самые ревностные из них, вероятно, те, которые живут на персидской границе; они находят в своей религиозной ненависти к шиитам, обитателям соседнего плоскогорья, предлог и оправдание для своих разбойничьих набегов и того тяжелого рабства, в котором она держат своих пленников: правда, что они считают себя также в праве грабить и убивать хивинцев или бухарцев, не из за различия культа, но в силу закона возмездия, который позволяет им мстить за прежния избиения. Еще в тридцатых годах нынешнего столетия они смело пускались в дрянных барках по Каспийскому морю, чтобы ловить невольников на бакинском берегу, и в видах пресечения этих хищнических набегов, русское правительство и основало морскую станцию на острове Ашур-аде: их военные суда превратились теперь в рыболовные. Некоторые персидские округи совершенно обезлюдели от туркменских набегов; в других местах, оставшиеся жители запираются в деревнях, которые похожи на крепости, и где караульные днем и ночью стоят на страже, чтобы поднять тревогу при малейшем признаке опасности. На некоторых, слишком открытых для нападения полях, через каждые сто шагов построены башни. Число людей, уведенных туркменами в плен из Персии, в течение одного столетия, определяют в миллион душ; случалось так, что одновременно до 200.000 невольников томились в рабстве в Туркестане. Горе пастухам, которые заберутся в пастбища, соседния с становищами туркменов! Разбойники, спрятавшиеся где-нибудь за холмом или в овраге, скоро отрезывают им отступление и, захватив в плен, гонят их перед собой, закованных в цепи. Целые орды кочевников не имеют другого занятия, кроме разбойничества, торговли персидскими невольниками или войны с другими туркменскими народцами: и чтобы обеспечить себя от нападений этих наследственных разбойников, южные народы принуждены была воздвигать исполинские стены, в несколько сот верст длины, остатки которых и теперь еще видны в юго-восточном углу Каспийского моря. «Где твоя душа?» спрашивает одна женщина у туркменского героя и отвечает: «Твоя душа в твоем мече, твоя душа в золотой стреле». Грабитель по профессии, «черный» туркмен позволяет себе только один труд и одну заботу—уход за своим конем, его неразлучным товарищем, который выручает его из всех бед и опасностей разбойничьей жизни, который для него дороже жен и детей, и с высоты которого он «не хочет знать ни отца, ни матери»; всякое употребление своих рук для земледельческих работ или для какого-нибудь ремесла показалось бы унизительным: он предоставляет эти занятия женщинам и рабам. Приводить захваченных в плен людей—вот его честь и слава. Когда лихие наездники отправляются среди ночи в аламан или разбойничий набег,—они любят больше мрак, как хищные звери,—ишан или странствующий дервиш не преминет благословить их и призвать милость неба на их благородное предприятие. Попавшиеся в плен старики или больные тотчас же умерщвляются, не только потому, что они не имеют цены, но также потому, что кровь их угодна богу браней; что же касается духовных лиц, то их обыкновенно щадят, в виду того, что они могли бы бросить дурной зарок на своих похитителей.

В прежнее время большинство уводимых туркменами пленников были обречены влачить жалкое существование в вечном рабстве; однако, весьма значительная часть сыновей невольников, а часто также и сами невольники поднимались мало-по-малу, благодаря своему уму, своей ловкости и хитрости, гораздо выше тех, которые их поработили. Очень многие из персиян, проданных на рынках Хивы и Бухары, достигали того, что делались негоциантами, высшими чиновниками, администраторами округов. В ханствах, еще независимых, им обыкновенно даются самые деликатные и наилучше вознаграждаемые должности. Хотя шииты по происхождению, они, однако, усердно исполняют обряды местного вероисповедания. Со времени уничтожения продажи персидских невольников на базарах ханств, ловля пленников делается только в видах получения выкупа. В былое время некоторые владетельные князьки Хорассана тоже получали очень хорошие барыши, продавая своих собственных подданных.

В эти последние годы разбойничьи промыслы степных хищников много поубавились. Сдерживаемые на западе, на севере и на северо-востоке русскими войсками и флотилиями, вынужденные отныне уважать границы состоящих под покровительством России ханств, Хивы и Бухары, встречая также и со стороны Персии более серьезное, чем прежде, сопротивление, так как они теперь наталкиваются на колонии курдов, которых персидское правительство поселило в долинах гор и, которые храбро защищают свое новое отечество, туркмены волей неволей должны оставлять мало-по-малу свои обычая беспрестанных войн и разбойничьих набегов: из бандитов они делаются садоводами. Гокланы теперь по большей части мирные земледельцы и даже занимаются с успехом шелководством. Уже многочисленные орды текинцев, недавно наводившие страх своими разбойничьими подвигами, стали вести оседлую жизнь, и занимаются прорытием ирригационных каналов, чтобы увеличить площадь своих оазисов. Самая нравственность рода изменилась, и в своих беседах с европейскими путешественниками туркмены упорно отрицают справедливость взводимых на них обвинений в разбойничестве. Прежняя ходячая поговорка: «если разбойники нападут на кибитку твоего отца, помогай им грабить и бери свою долю добычи», не имеет уже смысла в применении к большей части племен. При том же у туркменов переход от кочевого образа жизни к оседлому делается очень легко и просто. Обеднение, ссора с соседями, брак с женщиной из кочующей группы превращают оседлого жителя в кочевника; наоборот, советы или пример друзей, занимающихся возделыванием почвы, потеря верблюдов, какая-нибудь неудача заставляют номада отказаться от бродячей жизни. Сами земледельцы иногда переходят с места на место, когда сила их полей истощится или если местный климат оказывается неблагоприятным для них. Культура некоторых пищевых растений может быть примирима с этой кочевой жизнью. Чтобы получить хлеб, носящий по-латыни их имя, polygonum tartaricum, или гречу, татары выжигают растительность на выбранном пространстве, сеют и собирают жатву через два или три месяца, после чего перекочевывают в другие места. Туркменские скотоводы, перекочевывая регулярно, смотря по времени года, с одних и тех же пастбищ Иранского плоскогория на одни и те же травяные степи равнины, находятся в переходном состоянии между бродячей и оседлой жизнью. Оттого русские и надеются смирить южных кочевников Татарии, как они угомонили уже северных, воздвигая укрепления, господствующие над зимними становищами туземцев. Кроме того, русские устраивают на известном расстоянии один от другого склады съестных припасов, и проводят железную дорогу, направляющуюся от залива Михайловского к оазисам туркменов.

Верблюд и лошадь, неразлучные товарищи кочующего туркмена, естественно, должны уменьшаться в числе, во-первых вследствие войны туркмен с русскими, а во-вторых и потому, что, с распространением в стране земледелия, и воинственные привычки уступят место более мирным нравам; говорят даже, что туркмены добровольно сбывают с рук своих верблюдов, продавая их персиянам, из опасения, чтобы русские не овладели их скотом для перевозки своих военных припасов и провианта. Большинство верблюдов туркменского края одногорбые животные, поменьше ростом и слабее силой двугорбых, но зато выносливее к жаре: они могут делать переходы около 40 верст в день, с кладью от 9 до 12 пудов. Они пасутся на воле, без пут, вокруг кибиток, и некоторые из них даже опять делаются полудикими и уходят далеко вглубь степей, где и остаются целые месяцы. Что касается туркменских верховых лошадей, происшедших от скрещивания арабской породы с туземными животными, быть может, знаменитыми низейскими конями древних парфян, то они некрасивы на вид, но мало найдется во всем свете равных им по выносливости: рассказывают даже о переездах в 1.000 верст, сделанных в пять или шесть дней подряд, без отдыха; после этого понятна поговорка, что «два дня купца не стоят одного дня вора». Эти туркменские лошади, очень ценимые русскими офицерами, имеют голову более длинную, грудь более узкую, ноги более мохнатые, чем у чистокровных арабских коней, но они лучше выносят климат, голод и жажду. Говорят, что они происходят от животных, приведенных арабами во время первого завоевания и впоследствии Тамерланом и Надир-шахом. Воспитываемые под кровом кибитки вместе с хозяйскими детьми и ласкаемые рукой женщин, туркменские лошади отличаются необыкновенно кротким нравом и большой смышленостью: все они очень красиво держат голову. Часто можно видеть в бедной изодранной кибитке хозяина и его семью, одетых в лохмотья, тогда как лошадь всегда покрыта хорошим войлоком.

Кара-калпаки или «Черные шапки» составляют в географическом смысле переход от туркменов юга к киргизам севера. Остатки могущественной нации, они еще имеют представителей своей расы на огромном пространстве, в Европейской России—в губерниях Астраханской, Пермской, Оренбургской, на Кавказе—в Кубанской области, в Сибири—в Тобольской губернии: переселения добровольные или насильные рассеяли их племена на тысячи верст расстояния одни от других; но, по их преданиям, все они происходят из Ховарезма. Кара-калпаки разбросаны несколькими маленькими группами в долине Зарявшана, но наиболее сплоченную массу они составляют еще в сырых равнинах нижней Аму-Дарьи и на восточных берегах Каспийского моря: там они живут, быть может, в числе 50.000 душ, тогда как во всей Российской Империи их насчитывают около 300.000 человек. На берегах Аральского моря «Черные шапки» (называются этим именем потому, что обыкновенно носят на голове колпаки или высокие шапки из черных барашков) по большей части рослый и сильный народ, с широким плоским лицом, большими глазами, коротким носом, толстым подбородком, широкими руками. Однако, женщины их слывут первыми красавицами в Туркестане. Впрочем, нельзя сказать, что кара-калпаки представляют резко обособленный тип: рассеянные на обширном пространстве, среди различных народов, они, повидимому, разнообразно смешались с другими племенами, а в Татарии они мало-по-малу сливаются с образовавшимся из помесей населением сартов. Кара-калпаки, смирные, кроткие, охотно занимающиеся земледельческими работами, служат, обыкновенно, посмешищем для своих соседей, именно по причине хороших качеств их характера: их тихий, миролюбивый нрав, их природное добродушие доставили им репутацию самых глупых людей на свете; впрочем, им действительно не достает живости и предприимчивости: взгляд у них вялый, без огня, рот почти всегда разинут и нижняя губа отвисла. По всей вероятности, через несколько поколений, этот малочисленный, лишенный энергии народец не будет уже иметь независимого существования в Туркестане.

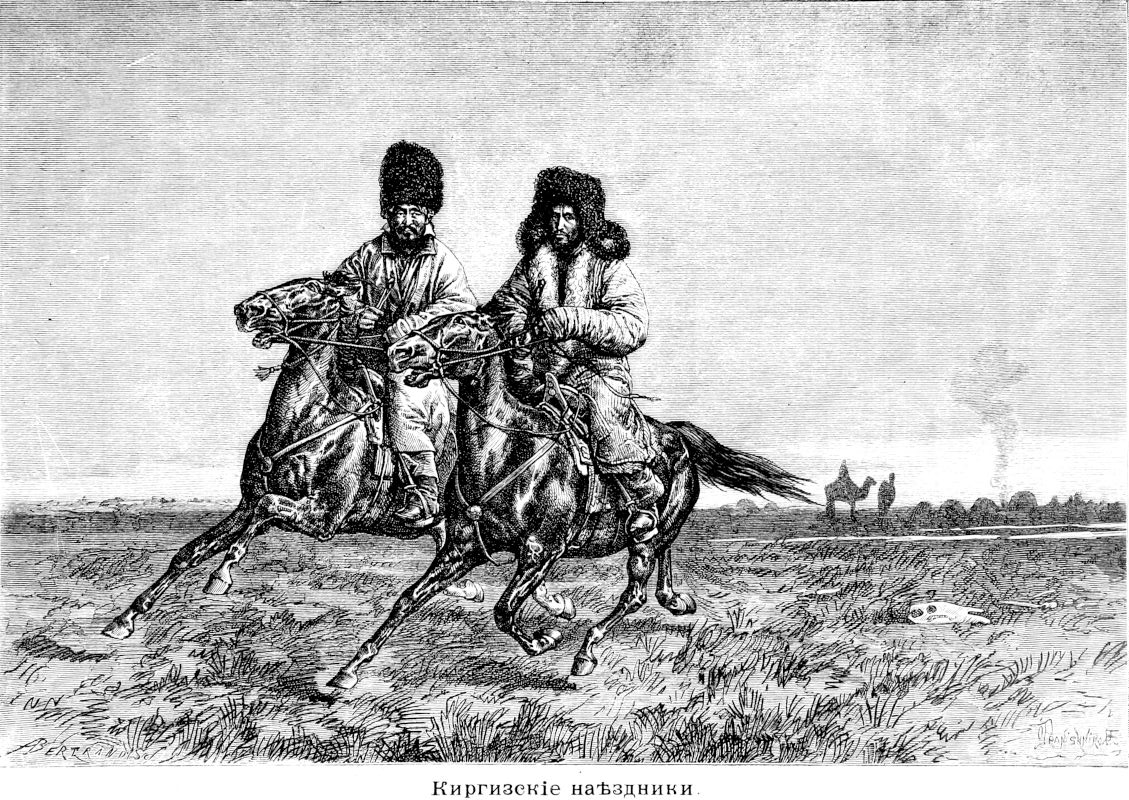

Многочисленная киргизская нация, заключающая, быть может, два миллиона душ (2.400.000 по Левшину: 3.000.000 по Красовскому), и область которой, столь же обширная, как вся Европейская Россия, простирается от берегов Волги до бассейна Тарима и от низовьев Аму-Дарьи до реки Иртыша, есть, по численности, самая важная между кочевыми расами Азии; но она не имеет этнической связи и дробится до бесконечности: сами киргизы сравнивают себя с «песком морским», который разносится ветром на далекое расстояние, хотя песчаные берега от этого не беднеют; представителей этого племени встречаешь даже на границах Тибета и Индостана. Два главные отдела киргизской расы соответствуют рельефу страны. В равнине арало-каспийской покатости и бассейна Оби живут киргиз-кайсаки, самая многочисленная группа; в долинах Тянь-Шаня, Алая и Памира бродят буры, буруты (окончание ут в монгольском языке есть форма множественного числа: бурут, якут, тунгут, тангут, или кара-киргизы, «черные киргизы», называемые также киргизами «диких гор» или «дикими горными киргизами» (Дикокаменные киргизы).

Киргизы сами себя называют кайзаками или казаками, хотя наименование «киргиз» или вернее «кргыз» им не безъизвестно, и, если верить их толкованию, это слово значит буквально «Сорок девушек». По их легенде, сходной с легендой многих других народов Азии, они происходят от сорока дев и красной собаки, символа их дикой и бродячей жизни. Они разделяются на следующие четыре орды: «Большую» (Улу-юз), самую древнюю, которая занимает восточную часть Киргизского края, преимущественно на юг от озера Балхаш и в соседстве Небесных гор; «Среднюю» (Урта-юз), племена которой кочуют главным образом в области невысоких холмов, отделяющих бассейн Оби от арало-каспийской покатости; «Внутреннюю» или «Букеевскую», кочующую в Оренбургских степях, и, наконец, «Малую» (Качи-юз), которая владеет западной областью края и простирается далеко в Европейскую Россию; несмотря на свое имя, эта последняя орда самая важная, как по численности, так по степени цивилизации и по роли, которую ей обеспечивают её постоянные сношения с русскими, военными властителями страны. Тщетно русское правительство, со времен Екатерины II, пыталось поставить над Малой ордой хана; все назначаемые правители были свергаемы или умерщвляемы. Так же, как и туркменские племена, федерация или союз, киргизов делится на второстепенные группы, а эти последние, в свою очередь, подразделяются на кланы, часто враждующие между собой, и народы, заключающие, средним числом, от пяти до пятнадцати кибиток. Каждый из этих аулов или маленьких общин живет в полной независимости, не признавая, после власти русских завоевателей, старательно избегаемых, никакого другого начальства, кроме авторитета главы семейства и третейских судей, избираемых ими самими в случае каких-либо споров и несогласий. Русские ограничиваются обложением этих кочевников податью в размере полутора рублей с кибитки, но правительственным чиновникам трудно открыть все становища, в оврагах и лощинах за холмами между барханами, среди непроходимой чащи камышей, по берегам болот, под покровом лесов; да и находимые ими аулы часто покидаются, по причине периодической перемены места жительства кочевников, смотря по времени года. Вот почему оффициальная статистика всегда оставалась ниже действительности, хотя из года в год казна успевала открывать все большее и большее число уклоняющихся от взноса подати. В 1837 году, когда было в первый раз приступлено к сбору подати, русские чиновники нашли только 15.500 кибиток в бывшей области Оренбургских киргизов; в 1846 г. они переписали их уже 67.280, а в 1862 г. число войлочных палаток, где был взимаем налог, простиралось уже до 155.000 слишком. В 1872 году первая оффициальная перепись, произведенная в двух областях, Тургайской и Уральской, не смотря на сопротивление киргизов, насчитала 605.000 кочевников; сверх того Букеевская орда, аулы которой почти все рассеяны на западе от реки Урала, на европейской территории, заключает, по разным исчислениям, от 160.000 до слишком 200.000 душ. По последней же переписи 1897 г. в Тургайской области значится 453.123 ч.. а в Уральской—644.001.

Не имея начальников, все киргизы считают себя более или менее принадлежащими к дворянству. Их мелочное аристократическое тщеславие безгранично. Когда два киргиза встретятся, первый вопрос, с которым они обращаются друг к другу, следующий: «Кто были твои семь предков?» И все, даже восьмилетния дети, умеют в ответ перечислить свою генеалогию до седьмого колена по восходящей линии. Те, которые насчитывают ханов между своими предками,—и действительно находятся такие, которые ведут свой род от Чингис-хана,—почитаются людьми высшей породы, отличающимися своей «белой костью» от массы «чернокостнаго» народа. Благородные киргизы, которым русское правительство жалует разные привилегии, и которых оно вывело в звание «султанов», не освобождая их, однако, от платежа подушной подати, окружены сбродом теленгутов,— то-есть беглых, чужеземцев, сыновей невольников—которые прежде служили им маленькими армиями во время междоусобных войн, а теперь гоняют стада своего господина и обработывают его поля. Эта челядь в большом презрении у вольных кочевников и не имеет права вступать в какой-либо из кланов или аулов; она считается как-бы особой кастой, непринадлежащей к нации и живет в отдельных станах, вместе с своими господами, султанами, также ненавидимыми массой народа. Бии или «старейшие» представляют собою выборных судей, к которым все охотно обращаются в случае споров; на их суд, вопреки русскому закону, отдают дела, которые должны бы разбираться султанами или русскими чиновниками. «Чернокостные» присвоивают себе коллективное дворянство или благородное происхождение, которое дает им клан, имеющий свой особенный знак, подобный тотему индейцев, и благоговейно сохраняемый из века в век. Каждое племя отличается также особенным криком, который члены его испускают, как призывный клич, в своих празднествах или спорах.

Язык везде один и тот же и представляет лишь незначительные изменения у различных киргиз-кайсацких племен. Он принадлежит к чистому тюркскому корню и очень мало подвергался чуждым влияниям: в нем можно заметить только кое-какие слабые следы монгольского языка и небольшое число слов арабских и персидских, внесенных вместе с магометанской религией. На севере, действие русской речи уже дает себя чувствовать, и даже в некоторых аулах Оренбургской степи киргизы разговаривают между собой по-русски; но поселенцы славянской расы сделали, быть может, больше позаимствований, в обыденной разговорной речи, из идиома побежденных, чем эти последние из диалекта своих победителей. Подобно тому, как во времена монгольского нашествия москвитяне получили от татарских завоевателей слова, относящиеся к политике и администрации, так точно нынешние русские берут в свой язык у покоренных бродячих инородцев выражения, относящиеся к кочевой жизни. По свидетельству Вамбери, из всех киргизских племен кипчаки, принадлежащие к Средней орде, всего лучше сохранили свой первоначальный тип, свои древние нравы и обычаи и чистоту своего языка. Что касается происхождения этой нации, то они еще составляет предмет горячих споров между этнологами, и некоторые ученые даже хотели видеть в киргизах арийских скифов, таких же, как древние обитатели берегов Понта Эвксинского. Как бы ни был решен вопрос о родословии их расы, нынешние киргизы несомненно всего больше походят на монголов и на тюркские и татарские народности, составляющие с ними одну группу по языку. Это крепко сложенные, коренастые люди, с толстой и короткой шеей, широким и невысоким черепом, плоским лицом, выдающимися скулами, приплюснутым носом, маленькими косолежащими глазами, редкой бородой, смуглым, часто грязно-коричневым цветом кожи. Дородность составляет очень обыкновенное явление у киргизов Оренбургской степи, и при том она считается у благородного сословия нации чем-то в роде при вилегии, прибавляющей важности и придающей более величавый вид. По большей части они обладают огромной физической силой, но крайне ленивы, вялы, неповоротливы и неуклюжи, походка их тяжелая, тем более, что от постоянного сиденья на коне, на котором они проводят половину своей жизни, ноги у них слегка выгнуты дугой. В некоторых племенах, матери даже имеют привычку класть подушки между коленами спеленатым грудным детям, для того, чтобы постепенно выгнуть им ноги и таким образом сделать их более приспособленными для верховий езды. Подобно ногайцам, киргизы часто имеют угрюмый или печальный вид; между ними редко встретишь людей, которые были бы так же предупредительны, приветливы в обхождении, отличались бы таким же веселым характером, как башкиры, или имели бы такой же смелый, неустрашимый взгляд, как туркмены. Большинство их до крайности ленивы и беспечны: ничего не делать—это для них верх блаженства и славы. В киргизских песнях женщины прославляют леность мужчин и свое собственное трудолюбие. Привыкшие к правильному труду, киргизки, вообще говоря, более стройны и ловки, чем их мужья, которых они превосходят также и нравственными качествами. В праздничные дни они любят принарядиться: на голову надевают высокую бархатную или парчевую шапочку, украшенную металлическими бляхами, вышивками и бусами, а косы продолжают до самых пят, при помощи лент и конских грив; они прибегают к румянам и белилам гораздо больше, чем европейские женщины, и даже, чтобы нарумянить себе щеки, натирают их растениями с едким соком.

Киргизы больших степей, народ вооруженных пастухов, по преимуществу кочевники: какое-нибудь событие, преследование другого племени, худые предзнаменования, сильная буря заставляют их переменить отечество. Так, в 1820 году большая часть астраханских киргизов покинули свои становища, чтобы вернуться в Азию, по простому слуху, что администрация собирается сделать им перепись; они испугались, что последствием этой переписи будет то, что их молодых людей заберут в военную службу и сделают солдатами на двадцать или на тридцать лет. Тщетно русские правители велели выстроить настоящие дома для киргизских «султанов», рассчитывая, что это придаст больше важности последним и будет способствовать возвышению их в мнении народа: хотя очень польщенные оказанной им честью, киргизские «белокостники» продолжали жить по-прежнему под войлочной палаткой, оставляя в своих домах все предметы роскоши, свидетельствующие об их богатстве и цивилизации; только самые жалкие члены нации, те, которые почти низведены на степень рабов среди казацких колоний, соглашаются обитать в деревянных домиках. Киргизы предчувствуют, что оседлая жизнь в домах будет совпадать для них когда-нибудь с потерей свободы. Киргизская юрта, совершенно похожая на калмыцкую и туркменскую кибитку, состоит из простой деревянной решетки, покрытой снаружи красным сукном у некоторых «султанов», белым войлоком у богатых и обыкновенной кошмой у «чернокостных». В каких-нибудь полчаса времени целый аул исчез и направляет путь к другим местам стоянки: к северу—в начале лета, к югу—в первые дни зимы.

Киргиз-кайсаки не имеют того воинственного темперамента, каким отличаются их южные соседи, туркмены. Однако, они долго оказывали сопротивление славянским завоевателям. Они приняли русское подданство в 1731 году; но они думали в то время, что исполняют лишь пустую формальность, когда же поняли, что в мнении русских они утратили свое независимое существование, война началась. Она продолжалась более ста лет с промежутками вооруженного мира. Последнее возмущение имело место в 1870 году, и мангышлакские киргизы разрушили тогда одну русскую деревню и осаждали форт Александровский. Но, по природе, киргиз-кайсаки народ миролюбивый. Чтобы отмстить за обиды, удовлетворить старую злобу или воспользоваться благоприятным случаем для грабежа, они, правда, предпринимают от времени до времени баранты или вооруженные экспедиции, подобные аламанам туркмен, но делается это обыкновенно только для того, чтобы хищнически напасть и заграбить лошадей. Они не употребляют в дело оружия, кроме как против дичи. Страстные охотники, они преследуют и убивают степного волка сначала ударами бича, а потом—хлыстом из железной проволоки. Они умеют дрессировать сокола, коршуна и даже беркута, приучая их ловить дичь; однако, помощь беркута на охоте не безопасна для них самих: бывали случаи, что крылатый хищник, тщетно отыскивая взором с небесной выси волка, лисицу или какое-нибудь другое животное, забившееся в свою берлогу или нору, налетал на своего господина, сшибая его с коня ударом могучих крыльев, вонзая когти в его тело и стараясь выклевать ему глаза.

Киргиз-кайсаки называют себя магометанами суннитами, но они по большей части до такой степени чужды всякому фанатизму, что их с таким же правом можно бы было причислить к шаманистам и к язычникам. Между ними встречаются даже такие, которые на расспросы путешественников отвечают, что и сами не знают, к какой религии принадлежат. Когда они впервые вступили в сношения с русскими, они не были мусульманами; в то время не существовало ни одной мечети в киргизских степях, не было ни одного муллы, призывавшего правоверных к молитве. Это сами русские всего более способствовали обращению киргизов в последователей Магомета, предполагая их таковыми. Косвенно, она были обратителями этого народа в магометанскую веру, напоминая ему имя Аллаха во всех своих договорах и условиях, но они имели полный успех в этом отношении только у сановных степняков, да у купцов. Главная масса нации осталась тем, чем она была до русского господства, приняв, впрочем, из религий окружающих народов то, что внушало им страх. Наиболее приверженными к шаманству оказываются те из киргизов, которым всего реже приходилось иметь сношения с русскими. Впрочем, киргизский исламизм состоит главным образом в том, что они ненавидят христиан и последователей Али (шиитов) и считают позволительным обкрадывать, грабить и даже убивать этих иноверцев, но их религиозные обычаи и обряды не имеют никакой связи с предписаниями Корана. Пуще всего боятся они дурного глаза и никогда не забудут украсить разноцветными лентами голову молодого верблюда, чтобы удалить от него пагубные влияния: все у них примета, хорошая или худая,—падение нитки на камень белый или черный; оттенок желтый или красный пламени, которое поднимается, когда на огонь брошено масло, трещины продольные или поперечные, которые образуются на поджариваемых бараньих лопатках и т.д.. Они пробуют заклинать злых духов, делая им жертвоприношения, привязывая к травам, к камышам, к кустам, к кольям, воткнутым в землю, волосы, тряпки или ленты. В горах они вешают также части одежды на ветвях деревьях, осеняющих целебные источники. Собираясь в путь-дорогу или отправляясь в военную экспедицию, на баранту, киргиз пришивает себе сзади, к шапке, один или два мешечка, содержащих писанные молитвы, которые должны дать ему мужество и удачу в предприятии.

Из всех магометанских обычаев всего быстрее было принято многоженство, принято, впрочем, не массой бедных киргизов, неимеющих средств платить более одного раза калым или выкуп за жену, а богачами, которые обладают сотнями и тысячами голов скота. Так же, как у большинства народов, выходящих из состояния варварства, у степняков существует еще, там и сям, в браках обычай притворного похищения; но есть также много киргизов, которые на самом деле похищают молодых девушек, как военную добычу. Чаще всего они отправляются за этого рода добычей к калмыцким народцам Небесных гор и таким образом исполняют древний обычай, по которому всякая невеста должна быть взята не из своего племени и даже нации. По традиции, киргизы—экзогамисты или «чужебрачники», чем и объясняется большое сходство типа этих тюркских племен с их соседями монгольской расы. Из национальных обычаев всего лучше сохранились те, которые относятся к чествованию памяти усопших. Киргизы хоронят своих покойников с плачем и рыданиями и возобновляют траурные церемонии или справляют поминки на сороковой день, затем на сотый день, в конце года и еще по прошествии девяти лет. Близкие родственники бьют себя в грудь и испускают вопли, утром и вечером, в продолжение целого года, перед куклой, одетой в платье умершего. Могильные курганы, которые возвышаются на вершине холмов, украшенные пиками с развевающимися на конце конскими гривами и хвостами, составляют предмет величайшего почитания. Некоторые холмы сплошь усеяны надгробными памятниками всевозможной величины и формы, воздвигнутыми в честь усопших, пирамидами, башенками, куполами, портиками; матери велят представлять на этих памятниках колыбели своих детей, а дети изображают на них кибитку, где трудилась мать. Курганы встречаются также в большом числе в открытой степи: одна из могильных насыпей, возвышающихся на берегу реки Тургай, имеют 32 метра в вышину и 290 метр. в окружности; по сказанию легенды, под этим холмом покоится прах героя или батыря исполинского роста, одного из тех, которые поднимали горы, как простые камни для своих пращей. Проходя или проезжая мимо этих могил, киргизы считают долгом сотворить молитву с коленопреклонением у подножия кургана и оставляют там, для нуждающихся, разные вещи, одежду, съестные припасы, деньги. Бедные прохожие могут взять себе, как дар от умершего, все, что увидят на его могиле; но они обязаны, взамен того, и сами сделать какое-нибудь маленькое приношение, дабы ни один нуждающийся не вернулся от покойника с пустыми руками.

В общем ходе развития человеческих обществ земледелие составляет прогресс в сравнении с пастушеским образом жизни; но относительно киргизов этого нельзя сказать. У этих степняков тот, кто нисходит в состояние хлебопашца, есть уже человек обездоленный, утративший радости жизни и свободу. Еще и в наши дни почти все киргиз-кайсаки магометанской веры—кочевники; те же, которые, по неимению собственного скота, вынуждены обработывать землю в соседстве русских поселений, отрекаются от имени кайсаков уже со второго поколения, носят русскую одежду и называют себя христианами; близ укрепленных постов южной Сибири, это они поставляют хлеб русским линейным казакам. На всей окружности киргизского края мелкие русские торговцы держат туземцев в кабале посредством ростовщичьих ссуд, и примеру этих кулаков слишком усердно следуют, во внутренности степей, так называемые «ханы», то-есть богатые киргизы: всякий раз, как слишком суровая зима влечет за собою гибель значительной части скота, среди киргизов происходит эмиграционное движение, направляющееся из территории орд к русским владениям. Между киргизами есть такие богачи, которые насчитывают в своих стадах сотни верблюдов, тысячи лошадей и до двадцати тысяч баранов. У них есть также и крупный рогатый скот, но в меньшем числе; до половины восемнадцатого столетия киргизы еще не вводили этих животных в своих степях, и им стоит большого труда прокармливать их и защищать от холода во время продолжительной зимы. Общее количество домашних животных в киргизской степи определялось в 1872 году, по Тилло, следующими цифрами:

Верблюдов—120.000; лошадей—1.720.000; быков и пр.—600.000; баранов—2.000.000; коз—180.000.

Кучки деревьев, густые камыши, узкие и длинные овраги между песчаных бугров служат убежищами большей части стад во время буранов; но в открытой степи нужно выкапывать большие ямы, куда и укрывается скот от непогоды, или протягивать войлочный забор со стороны ветра. Самые лучшие пастбища всегда приберегаются к зиме: когда земля покроется снегом, лошади начинают разгребать снег копытами и обгладывают верхнюю часть стеблей, затем на то же место пускаются верблюды, которые обрывают траву ближе к земле, наконец, очередь доходит до баранов, которые уже выщипывают растения до самого корня.

Не акклиматизировавшиеся животные гибнут от этой тяжелой жизни, от стужи и бескормицы. Дромадеры туркменской породы не могли быть введены в крае, и только двугорбые верблюды переносят тамошний климат. Бараны все принадлежат к породе овец с курчавой шерстью и жирным хвостом (курдюком); эти животные, когда подростут, делаются обыкновенно такими сильными и такими большими, что дети во время своих игр разъезжают на них верхом. Стада всегда ходят под предводительством нескольких коз, и иногда случается, в начале или в конце зимы, что при переходе через реки, покрытые тонким или хрупким льдом, овцы тонут сотнями, желая следовать за своими легкими проводницами. Что касается киргизской лошади, то она некрасива на вид, но очень крепка, вынослива и неприхотлива; она делает шагом до 80 верст в день,—даже по 100 верст, как говорит г. Костенко,—ест все, что попадется, ложится на голый песок и переносит, без вреда для своего здоровья, все крайности тепла и холода. Во время своих конских скачек или байга, киргизы и калмыки могут легко проскакать около 10 верст в четверть часа, около 20 верст в полчаса, и иные киргизские наездники, меняя лошадей на нескольких станциях, пробегали в тридцать четыре часа около 1.300 верст. Ценные лошади, как-то: карабаир или «полукровный» и аргамак, чистой породы, менее выносливы. Аргамак, столь замечательный блеском своего одеяния, стройнее и выше на ногах, чем чистокровная арабская лошадь; его можно встретить только у киргизских «султанов».

Черные или дикокаменные киргизы, известные у туземцев под именем бурутов (буров), менее многочисленны, нежели киргиз-кайсаки, так как общее число их на обоих скатах хребта Тянь-Шаня не превышает 350.000 или 400.000 душ; они мало отличаются, по типу, языку и нравам, от своих соседей, обитателей равнин, и народная легенда даже производит их от выходцев из степных кайсацких орд, убежавших в горы. Однако, эти горные киргизы, очевидно, в более сильной степени смешались с монголами и представляют совершенно тот же физический тип, как и калмыки; почти всех их женщин русские находят безобразными, исключая женщин племени сары-багиш. Они никогда не закрывают лица, и глаза их смело глядят из косо разрезанных век; волосы у них жесткие и твердые, как конская грива; по праздничным дням они носят головной убор вроде туркменского, сплошь увешанный металлическими бляхами и монетами, которые звенят при каждом движении. Грязные и склонные к пьянству, никогда не моющиеся, никогда не вытирающие своих кухонных инструментов и посуды иначе, как пальцами, из опасения «прогнать изобилие» из дома, буруты более дики, более невежественны, чем киргизы равнин, но зато они, говорят, более честны и более прямодушны в сравнении с их соседями степняками. Очень униженные теперь, эти дикокаменные киргизы, повидимому, были некогда нацией, гораздо более цивилизованной, чем в наши дни: китайские летописцы говорят о «ки-си-ли-цы», как о народе могущественном и промышленном, который вел деятельную торговлю с отдаленными странами внешней Азии. Но великия переселения народов увлекли далеко на запад и на юг эту ветвь киргизской нации, а те. которые остались на месте, были оттеснены мало-по-малу в горные долины. Потом пришли русские, которые истребили всех киргизов сибирских степей, к востоку от Иртыша, или оставили лишь ничтожные обломки этих инородческих племен, скоро утративших самое имя и слившихся с другими народами. Они сохранили от своей древней цивилизации разные мастерства и умеют строить ветряные мельницы, ковать железо, ткать прекрасные материи. Черным киргизам совершенно чуждо аристократическое тщеславие, так сильно развитое у киргиз-кайсаков, и ни один из этих горцев не претендует на благородное происхождение, не кичится своей «белой костью»; однако, их начальники или манапы, в некоторых племенах, захватили в свои руки обширную, почти неограниченную, власть, и даже присвоили себе право жизни и смерти над своими управляемыми. Память о былой славе не совсем угасла у тянь-шаньских киргизов, и их поэты, их импровизаторы, вокруг которых собирается толпа слушателей в становищах, воспевают еще древних батырей, которые пронзали по тысяче человек одним ударом копья и поднимали одной рукой гору, где заснула их невеста: ничто не было невозможным для этих храбрецов былых времен. Ученые хотели видеть в песнях и былинах кара-киргизов остатки древних эпических поэм, и в некоторых из их воззваний или молитв проходит как бы веяние Вед:

«Всевышний, Царь небесный, ты, который производишь из земли зелень и одеваешь деревья листьями: ты, который покрываешь кости мясом и череп волосами, творец творения, Небо, которое создало звезды.

«Вы, шестьдесят властителей, давшие нам отца, и ты, Пай Онльгуэн, давший нам мать.

«Дайте нам скота, дайте хлеба, дайте главу дому, пошлите нам свое благословение!».

Черные киргизы делятся на многочисленные племена, из которых западные известны под общим именем «Правой» (Он), тогда как восточные народцы, на обоих скатах Небесных гор, составляют так называемую «Левую» (Соль). Киргизы этой последней ветви, то-есть «Левой», находятся в самом близком соприкосновении с тянь-шаньскими калмыками, происходящими частию от тех калмыков, которые ушли в 1771 году из астраханских степей в Джунгарию, и которые потеряли, во время этого исхода, такое большое число своих от голода, холода и битв. Побежденные черными киргизами и другими степными народами в сражении, данном в местности к югу от озера Балхаш, калмыки нашли убежище только в восточных долинах Небесных гор, где их поселило китайское правительство, рядом с их соплеменниками, торгами или торгутами, буддистами, как и они, и говорящими наречием, близко подходящим к их языку. Азиатские калмыки ничем не отличаются от европейских. У них такое же плоское лицо, съуженное в верхней части, такие же узкие и косолежащие глаза, такия же бледные губы, искривленные печальной улыбкой, такое же массивное туловище, поддерживаемое кривыми ногами. Женщины некоторых племен имеют привычку чернить себе зубы. Так же, как киргизы, и даже гораздо чаще, калмыки употребляют быка для перевозки тяжестей и для верховой езды.

Едва-ли найдется народ, среди которого оспа произвела бы более страшные опустошения, чем у тянь-шаньских калмыков: оттого они прокляли самое имя этого бича; у них считается грехом не только говорить, но даже упомянуть о нем каким-нибудь намеком. В зимнюю пору, семья, пораженная страшным недугом, может считаться пропащей семьей: холод, в соединении с болезнью, не пощадит ни одного из обитателей кибитки; все члены семейства, от мала до велика, погибнут, и никогда никакой наследник не явится за получением вещей, оставшихся в зараженном жилище. Чтобы предохранить себя от заразы, калмык, зашедший нечаянно или по ошибке в кибитку, где есть больные оспой, первым делом напивается водкой до опьянения, после чего его родные и друзья, вооруженные ногайками, хлещут его до крови, чтобы прогнать вошедшего в его тело злого духа. В противоположность своим соседям, киргизам, калмыки мало заботятся о своих умерших. Они почти никогда не погребают их, а оттащив мертвое тело на некоторое расстояние от становища, бросают его на песке, отчего нередко случается, что голодная собака приносит в кибитку кусок трупа и пожирает его на глазах родных покойника.

В богатой долине реки Или, между Тянь-Шанем в собственном смысле и Джунгарским Ала-тау, главная масса населения состоит из таранчей, земледельческого народа тюркско-татарской расы, но, очевидно, смешанного в сильной степени с арийскими элементами: они происходят от кашгарских колонистов, приведенных в край манчжурскими завоевателями, в половине восемнадцатого столетия; хотя мусульмане по имени, они не знают большей части предписаний своей религии и руководствуются старыми обычаями, предшествовавшими магометанскому шариату; женщины их не закрывают себе лица. Все обитатели этой Илийской страны, за исключением небольшого числа русских гражданского сословия и казаков, пришли с китайской территории, на юге и на востоке. Самые известные из этих пришельцев—дунгане, которые населяют главным образом города бассейна реки Или и составляют нечто в роде авангарда своим единоплеменникам внутренних провинций Китайской империи и округов турфанского и урумцийского. Солоны происходят от тунгузских военных поселенцев, более или менее смешанных, которые пришли в край в прошлом столетии, и которым грозит опасность исчезнуть от неумеренного употребления опиума. Сибо или шибо, которые составляли, вместе с солонами, отдельное войско, подразделявшееся на восемь «знамен» или хошунов, были чистокровные манчжуры, говорившие цивилизованным языком нации; остатки этих племен, сохранившие их имя, сделались туземцами через брачные союзы с калмыцкими женщинами. Между жителями этой страны встречаются также, в небольшом числе, манчжуры и китайцы «хамбинги». Известно, что Кульджинский край есть один из тех, где, во времена нового периода истории, происходили самые ужасные побоища, оканчивающиеся истреблением целых рас народов. Говорят, что в 1858 году манчжуры велели перебить, без различия пола и возраста, всех калмыков, обитавших в Илийской равнине: более миллиона человеческих жизней погибло в этой чудовищной резне. Столетие спустя, новые поселенцы, таранчи и дунгане, которых манчжуры ввели в край на место истребленных калмыков, жестоко отмстили своим господам за пролитые последними потоки крови. Ожесточенная война, в которой не было пощады ни одному пленнику, свирепствовала между поселенцами и их господами в продолжение нескольких лет и окончилась в 1865 году поголовным избиением манчжуров, солонов и сибо; только молодые женщины избегли смерти. Многолюдные города были обращены в груды развалин; если верить рассказам туземцев, около двух миллионов человек погибли в эти страшные годы разрушения. Когда господство китайцев уступило место владычеству таранчей и дунган, в долине Или, еще недавно так густо населенной, оставалось не более 130.000 жителей.

До прибытия русских в бассейны Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, политическое могущество принадлежало, в цивилизованных государствах страны, нации узбеков, тюркско-татарской расы, как киргиз-кайсаки и кара-киргизы, и говорящих также тюркским языком, джагатаем или уйгуром, одним из цивилизованных и литературных диалектов тюркского корня. Как во всех странах, где различные расы или народности живут рядом одна с другой, и где привилегии, политические и социальные, принадлежат одной из них, в Туркестане имя узбеков, как господствующего класса, естественно, составляло предмет честолюбия для всякого, и потому национальность их увеличилась большой частью людей смешанной крови. На миллион узбеков, живущих ныне в Арало-Каспийском бассейне, значительная пропорция, без сомнения, состоит из помеси с иранскими элементами, как это доказывают черты лица, походка и характер. От Ферганы до Хивы и от Хивы до афганских провинций Гинду-Куша, контраст между различными племенами, которые все одинаково именуют себя узбеками, так же велик, как контраст между национальностями, носящими разные названия. Что особенно поражает у большинства узбеков, в жилах которых есть уже примесь персидской крови, это густая растительность на подбородке; даже узбеки, сохранившие татарский тип, плоское лицо и косолежащие глаза, имеют часто такую же величественную бороду, как иранцы.

Узбеки считают себя потомками кочевых племен знаменитой Золотой Орды, получившей это название, как говорят, от золотых листов, которыми обвертывали жерди, составлявшие остов ханской палатки; но, очевидно, в расу их с давних пор примешались элементы монгольские и татарские. Знаменитые уйгуры, давшие им язык, которым они говорят в настоящее время, язык гораздо более приближающийся к татарскому корню, чем турецкий, употребляемый левантинцами, были, вероятно, те из тюрко-татар, которым принадлежала наибольшая доля участия в образовании расы узбеков наших дней: носимое ими национальное название буквально значить «свободный человек», если только оно не происходит от имени одного из их государей, чингис-хановых потомков, который обратил их в магометанскую веру в первых годах четырнадцатого столетия. Таковы, какими мы их видим теперь, то-есть смешанные с различными элементами, турецкими, монгольскими, иранскими,—узбеки представляют еще значительный контраст, с одной стороны с чистыми кочевниками страны, туркменами и киргизами, с другой—с арийцами, совершенно оседлыми. Некогда более цивилизованные, более занимавшиеся земледелием, чем в наши дни, они частию снова вернулись к состоянию номадов; можно сказать, что они и теперь еще полукочевники, и между ними не редкость встретить горожан, которые проводят почти весь год в палатке среди своего сада, и у которых дом служит житницей. Еще разделенные на роды и племена, из которых иные носят то же имя, как киргизские народы, узбеки считают даже принадлежащими к их нации кланы, на которые с таким же правом могли бы иметь притязание черные киргизы: таковы, например, ферганские туруки или тюрки, может быть, близкие родичи тех, которые, под таким же этническим наименованием, получили в передней Азии и в Европе столь важную историческую роль. Между узбекскими племенами старейшим или самым благородным почитается племя мангитов, из которых вышла царствующая фамилия бухарских ханов или эмиров, и которое, вследствие того, пользовалось многочисленными прерогативами. В мусульманском мире узбеки представляют собою наиболее искренний и страстный элемент; между ними меньше встретишь равнодушных к вере, меньше лицемеров, нежели между другими народностями Туркестана. Почти все разбойники, но также почти все «святые» края,—более девяти десятых общего числа,—принадлежат по происхождению к племени узбеков; персияне, таджики, сарты, афганцы, арабы, фигурируют пропорционально в гораздо меньшем числе между «Божьими людьми», несмотря на то, что духовное сословие вербуется почти исключительно из таджиков: в двух тысячах мечетей Зарявшанскаго округа едва ли наберется полсотни мулл, принадлежащих к другим народностям, то-есть не таджиков. Хотя узбеки располагали политической властью в течение столетий, они остались простыми и честными, в сравнении с иранцами, которые составляют массу чиновников и сборщиков податей. Эти иранцы, в насмешку, величают своих господ, узбеков, Югун-келле или «толстыми черепами», в смысле тупоголовых, и это прозвище, кажется, справедливо с двоякой точки зрения, так как у узбеков костяной ящик головы действительно толще, шире и крепче, чем у их соотечественников иранской расы. Чтобы показать, в шутливой форме, контраст характера, существующий между узбеками и таджиками, жители края рассказывают такую историю, что будто одна принцесса обещала свою руку тому из двух претендентов, который пророет оросительный канал через Голодную степь. Узбек добросовестно принялся за дело, начал копать ров для арыка и довел его до водопада, который виден еще и в наши дни; но у него не хватило времени окончить эту гигантскую работу. Таджик не задавал себе такого большого труда. Он поступил гораздо проще: перед назначенным днем, разослал камышевые циновки вдоль песчаной пустыни, и когда принцесса взошла на свою башню, чтобы увидеть вдали серебристую струю вод канала, показал ей работу узбека, блестевшую на солнце. Несчастный соперник, с отчаяния, бросил свой заступ высоко в воздух, и при падении инструмент раскроил ему голову.

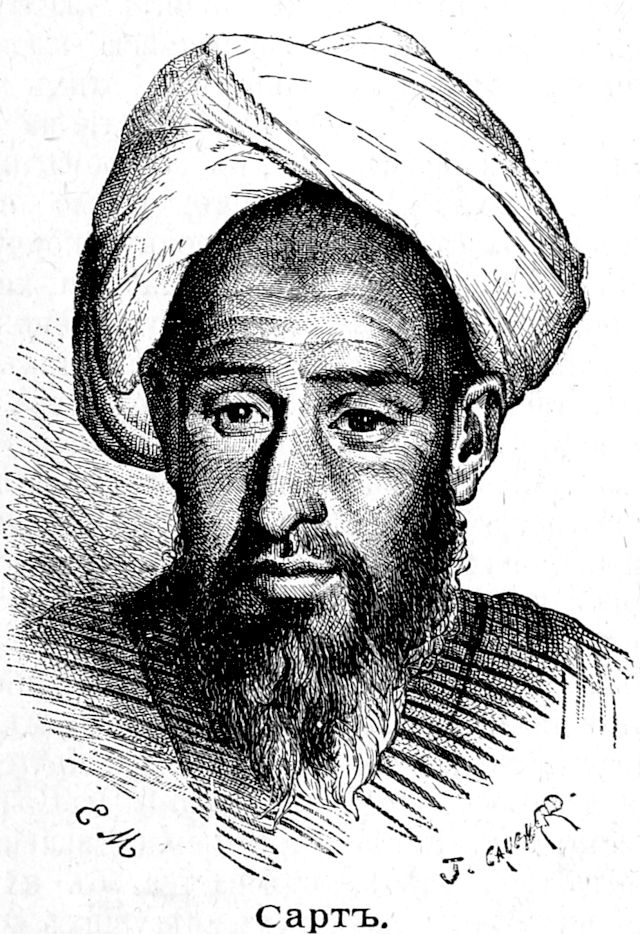

Утрата политической власти, по всей вероятности, будет иметь следствием все большее и большее сближение узбеков с классом сартов и даже, во многих местах, слияние их в одну нацию. Сарты составляют смешанную расу, как и узбеки, но иранский элемент у них преобладает, и в этом отношении они резко отличаются от тех из узбеков, которые сохранили тюркскую физиономию. Впрочем, имя сартов всего чаще употребляется для обозначения не особенной национальности, а класса, отличающагося родом занятий и нравами. Оседлые жители городов и деревень, за исключением цивилизованных таджиков, называются сартами, без различия происхождения; некоторые писатели подводят даже и таджиков под это общее имя, даваемое всему гражданскому населению Туркестана. «Когда гость приходит к тебе и ест твой хлеб, называй его таджиком; когда он будет далеко, ты можешь сказать, что это сарт»,—так решила местная вежливость. Когда киргиз или узбек-кочевник покидает бродячую жизнь, чтобы поселиться в городе, построит себе там дом и займется торговлей или промышленностью, его дети становятся сартами. Оседлые цыгане, известные под именем мазангов,—в противоположность кочевым цыганам или лули,—называются тем же именем; к сартам же всего скорее можно причислить и курам, то-есть «сброд» окрестностей Ташкента; так называют людей всякого рода и племени: узбеков, киргиз-кайсаков, кара-калпаков, которые поселились в подгородных деревнях, вокруг большого города. Во всей Фергане большинство жителей сами себя называют «курам», из чего видно, что им хорошо известно, что они произошли из смешения различных рас. Впрочем, язык сартов разнится по городам: в Ташкенте, в Фергане, в Кульдже они говорят турецким языком, тогда как в Ходженте и в Самарканде—они употребляют персидский. Представляя собою по преимуществу население смешанной крови в странах арало-каспийской покатости, сарты увеличиваются в числе быстрее, чем другие народности, и этот народ или класс несомненно имеет будущее, несмотря на презрение, оказываемое им людьми благородной расы. Киргизы любят делать игру слов из имени сартов: они называют их сары-ит, что значит «желтые собаки», и киргиз, соглашающийся выдать свою дочь замуж за одного из этих презренных парий, навлекает бесчестие на весь свой род. Унижение, в котором властители страны держали сартов, имело естественным следствием нравственную порчу последних; оно сделало их боязливыми, хитрыми и фальшивыми. Вообще, сарты очень походят на евреев, как по физиономии, так и по характеру, и вполне заслуживают свое наименование, если правда, что оно означает «старьевщик», то-есть торгующий подержанными вещами; но по Лерху, смысл этого названия—просто «горожанин». Они особенно любят производить коммерцию деньгами, в качестве менял, ростовщиков и т.п.; но, как и евреи, они стараются приобрести образование, и ум их гораздо более доступен новым идеям, чем ум узбеков. Хотя сарты очень боятся гор, однако, они мало-по-малу пробираются туда в качестве земледельцев, и покойный Федченко отзывается об их поселениях, как о самых цветущих колониях края. Они имеют обыкновение насаждать вокруг селения деревья, которые скоро разростаются в маленькия рощи. В этом отношении сарты непохожи на киргизов, которые любят, правда, деревья, как защиту для кибиток от солнца и ветра, но которым никогда не придет в голову разводить их самим.

Арийская раса представлена в Туркестане преимущественно таджиками, единоплеменниками тех, которые, под именем татов, живут по другую сторону Каспийского моря: слово таджик, означающее «увенчанный», доказывает, что в эпоху, когда раса получила это наименование, власть принадлежала её представителям; она и теперь еще принадлежит им с экономической точки зрения, так как таджики составляют класс имущих,—это спекулянты, купцы, землевладельцы, а узбеки работают в их садах и виноградниках. Во многих странах арало-каспийской покатости они называют себя «парсиван», то-есть персиянами; это, в самом деле, иранцы, мало отличающиеся от иранцев Персии, и наречие, которым они говорят, содержит лишь незначительную примесь выражений турецких, арабских или монгольских. С первого взгляда легко отличить изящного и грациозного таджика от мешковатого, неуклюжего узбека: достаточно сравнить походку того и другого; однако скелет таджика остается более массивным, чем скелет персиянина в собственном смысле; на севере от горного узла Гинду-Куш редко встретишь те тонкия и стройные талии, которые так обыкновенны на Иранском плоскогорье. Что касается типа лица, то он тот-же самый. Характеристические признаки таджиков—длинная голова с высоким лбом, выразительные глаза, осененные черными ресницами, тонкий нос, прямой у большинства, горбатый у некоторых; цвет лица румяный, волоса темнорусые, густые, борода обильно обросшая. Таджики верхней долины Аму-Дарьи поразительно похожи на жителей Кашмира. Очевидно, таджики составляют умственную аристократию Туркестана, и все, кто имеет претензию на хорошие манеры в прибрежных городах Сыра и Аму, стараются подражать их языку. Но сколько пороков гнездится на дне этого вежливого, покрытого внешним лоском общества! Сколько есть таджиков, вполне заслуживающих обвинения, несправедливо взводимого против всей расы, о которой говорят, что эти люди без идеала, необузданные любители чувственных наслаждений, существа сладострастные и жестокие, живущие только для наживы, игры и разврата!

Галчи, оседлые горцы, живущие на западном скате Памира, в самаркандском Когистане. в Каратегине, в Вахане, в Шигнане, в Дарвазе, в Бадахшане, тоже арийцы иранского корня, но они лучше таджиков сохранили первоначальную чистоту расы, благодаря тому, что редко берут себе жен из другого племени: подобно тому, как их начальники производят свой род по прямой линии от Александра Великого, они считают себя потомками воинов македонского царя. Характеристические особенности типа галчей,—то-есть «голодных воронов», по их собственному определению смысла этого имени,—«несчастных» или «бедняков», по объяснению таджиков, жителей равнины—составляют: очень широкая голова, тонкий и красивый, слегка закривленный нос, резкое очертание губ. Путешественник Уйфальви встречал галчей, похожих, как две капли воды, на крестьян Романьи. Из пяти иранских народцев Когистана четыре говорят родственными наречиями и легко понимают друг друга, тогда как пятый, ягнаубы, населяющие долину того же имени, имеет особенный язык, хотя тоже арийского корни, но совсем непохожий на идиом их соплеменников. Своим прямодушием и простотой галчи составляют совершенную противоположность с лукавыми сартами и таджиками равнины. У них гостеприимство священно, и в каждом из их селений есть особый дом для приема странников. Рабство не существует и никогда не существовало в земле галчей; все жители ее люди вольные и управляются сами собой: их старшины или «белые бороды», обязанные этим титулом уважению, которое они приобрели своей правотой, нелицеприятной справедливостью, должны преклоняться перед решениями народного собрания. Редко случается, чтобы галчи позволяли себе иметь более одной жены, хотя религия разрешает им многобрачие; однако, женщина не считается совершенно равной мужчине: при разделе наследства сыновья получают две трети, а дочери только одну треть.

Таджики верхнего Туркестана, ныне мусульмане, сохранили еще кое-какие остатки древнего культа огня, и это, вероятно, чрез них некоторые обряды или обычаи поклонения пламени распространились от народца к народцу до крайних пределов Сибири. Как во всех странах, где действовало арийское влияние, у таджиков до сих пор справляется праздник огня или солнца, во время которого зажигают костры, подобно тому, как у европейских народов зажигают костры или смоляные бочки на Иванов день, и эти огни так же, как и у нас в Европе, предназначаются к тому, чтобы очищать своим пламенем всех, кто перепрыгнет через них. Больные должны три раза обойти вокруг костра, затем перешагнуть трижды через огонь; если же чающий исцеления слишком слаб, чтобы выполнить эти предписания, то ему нужно по крайней мере пристально смотреть на пламя в то время, как над ним произносят заклинания для того, чтобы прогнать болезнь к «пустыням и озерам». У горных арийцев, на восток от Самарканда и Бухары, и на юг от Памира, в Вахане и Бадахшане, запрещено дуть на свет, ибо нечистое дыхание человека не должно прикасаться к пламени, чистоте по преимуществу; туземцы приобрели привычку гасить лучины, служащие им светильником, производя течение воздуха маханием руки. Вокруг колыбели новорожденного, вокруг одра умирающего постоянно носят горящий факел. Там и сям на берегах Панджи, южной ветви верхней Аму-Дарьи, встречаются древние башни, сооружение которых приписывают зардушти или «огне-поклонникам». Многие не арийские племена Туркестана и Сибири соблюдают обычаи, аналогичные обычаям галчей. Так, у некоторых племен никогда не начинают трапезы без того, чтобы не бросить в честь огня кусочка мяса, капли напитка.

К прежним народностям и к эмигрантам различных рас, которые были приведены в страну войнами, одни как завоеватели, другие как пленники, в текущем столетии прибавились еще славяне всякого рода и племени, великорусы, малоруссы и поляки. Они составляют еще весьма незначительный процент народонаселения, никак не больше десятой части (эмиграция русских в Сыр-Дарьинскую область, в десятилетие с 1867 по 1877 г., по Костенко, 300.000 душ; в Семиреченскую, 44.000, из которых 20.000 казаков), но политическое преобладание расы обеспечивает им влияние гораздо более сильное, чем можно бы было предполагать, принимая во внимание их малое число. Это русские генералы дают приказания, перед которыми все преклоняются; эти русские гарнизоны занимают стратегические пункты края и своими грозными орудиями, блистающими на солнце, могут разрушить крепости и сжечь жилища туземцев. Но до настоящей минуты русские колонисты в собственном смысле играли весьма незначительную роль в деле преобразования страны. Замечено даже, что казаки гораздо более приблизились к киргизам, чем киргизы к русским, по нравам и образу жизни: во многих местах казаки приняли костюм, нравы и обычаи туземцем и, подобно им, живут в войлочных кибитках.

Однако, обрусение народов Арало-Каспийской покатости уже началось на некоторых пунктах, и именно в местностях страны, наиболее удаленных от Европейской России. Военных колонистов, казаков, посланных правительством в уединенные, раскиданные станицы Тянь-Шаня и опустошавших своим хищническим хозяйством край, куда они шли против воли, сменили там и сям переселенцы, пришедшие добровольно и занимающиеся завоеванием почвы посредством земледелия. Уже в 1865 году один крестьянин из центральной России, посланный своим обществом в качестве разведчика, поселился на восточном берегу озера Иссык-Куль, и два года спустя к нему присоединилось до сотни его односельчан, вызванных им с родины. С того времени основались новые земледельческие колонии в различных долинах Небесных гор, и земледелие или, вернее сказать, хищничество казака, поочередно зверолова, рыболова, пчеловода, лесоруба, уступило место правильной обработке почвы. Группы русской колонизации, следующие одна за другой по направлению от северо-востока к юго-западу, соединяют долину Иртыша с долиной Нарына, и, без всякого сомнения, эта линия скоро продолжится через Фергану к западным долинам Памира. Русское население образует уже, от Кавказа до Урала и от Урала до Тянь-Шаня, полный полукруг около «инородцев» Туркестана, и с каждым годом этот пояс длиною в несколько тысяч верст, расширяется и продолжается все далее и далее. Киргизы и туркмены, узбеки, сарты и таджики, замкнутые в постоянно увеличивающемся круге славянских поселений, подвергнутся, рано или поздно, той участи, которую испытали приволжские татары, чуваши и мордва.