III. Тянь-Шань

Опираясь на большую центральную выпуклость континента, Тянь-Шань образует обширную горную систему, самую могучую на северной покатости Азии, как по своему протяжению, длине и высоте своих хребтов, так и по обилию своих снегов, по громадной массе своих ледников. Имя «Небесных гор», данное ему китайцами и удержанное за ним западными нациями, происходил, без сомнения, от высоты его вершин, белые снега которых сливаются с облаками неба. Его многочисленные хребты были одним из главных препятствий для переселений народов, походов завоевателей, торговых сношений, и во все времена исторические пути обходили эти горы на востоке, через проходы Джунгарии. До недавнего времени даже русские, несмотря на свои военные рессурсы и на сознание превосходства своей цивилизации, останавливалась у северного основания Тянь-Шаня, не отваживаясь перейти через эти громады гор: тут высился для них, как неприступная стена, рубеж известного мира. При том же обширные пустыни, «Голодная степь», большие болота, мелководные озера заграждают доступ к этим высоким горным массам. Никакая долина большой реки, за исключением Сыр-Дарьи, не ведет к их проходам, да и самая Сыр-Дарья теряется в замкнутом озере, как и все другие потоки, спускающиеся с Тянь-Шаня. Хотя Небесные горы составляют главный массив Азии к северу от Гималайя и Куэнь-Луня, однако с гидрографической точки зрения они гораздо менее важны, чем второстепенные горные цепи, в которых берут начало большие сибирские реки: Обь, Енисей, Лена. Тянь-Шань весь лежит в области центральной Азии, не имеющей никакого истечения к морю; это массив степей, пустынь, на половину высохших озер, обширных соляных болот, которые образуют, так сказать, «внутренний материк», заключенный в середине азиатского континента. При том же он обитаем, да и то в очень слабой степени, только в долинах его окружности и на некоторых плоскогорьях; превосходя, по пространству, в двадцать пять раз швейцарские Альпы, он не заключает в своих пределах даже десятой части их народонаселения. В то же время это один из рубежей, разделяющих племена и народы; для монголов, киргизов, джунгаров, таджиков эти снеговые хребты, как исполинские валы, служат пределами их отечества, и те же высокие гребни Небесных гор почти везде составляют политические границы между Российской империей и Китаем.

Система Тянь-Шаня, как она представляется нам со времени новейших исследований, составляет, вероятно, по совокупности своего рельефа, выпуклость земной поверхности более значительную, чем все горные цепи Европы, взятые вместе, от восточных Карпатов до Сиерры-Невады. Г. Семенов давал общее имя «Небесных гор» только хребтам, лежащим к северу от Иссык-куля, в области, над которой господствует, с восточной стороны, массив Хан-Тенгри; а Гумбольдт называл так только цепи, которые тянутся между Нарыном и Кашгар-Дарьей; напротив, для китайского писателя Гиуэн-Цанга Небесные горы начинались на восток от массива Хан-Тенгри. Г. Северцов первый призвал географическую связь громадного гористого пространства, продолжающагося от порога Джунгарии до цепей Туркестана. «В течение целых месяцев, говорит этот путешественник, я направлялся к юго-западу и постоянно видел возвышающиеся влево громады снежных гор. Пройдя Семиреченский Ала-тау, я созерцаю белый Тальгар и другие вершины Заилийского Ала-тау. Вот цепь Александра, за ней другая цепь, далее опять новые хребты. Небесные горы как-будто продолжаются без конца; всегда видишь зубцы пилы, вырезывающиеся на горизонте, и снега, блистающие на небе!» Тянь-Шань начинается в Монголии простым гребнем скал, поднимающимся над ложем «высохшего моря», по-китайски Хан-хай; но к этому гребню, направляющемуся к западу-юго-западу, примыкает второй, затем три, четыре и более, которые соединены промежуточными плоскогорьями: все эти хребты постепенно повышаются, расширяют свое основание и в конце концов занимают, по направлению с севера на юг, пространство около восьми градусов географической долготы. Около середины Небесных гор ширина плоскогорья, на котором стоят гряды гор, уменьшается постепенно, параллельные хребты убавляются в числе, и наконец, Тянь-Шань, который, впрочем, уже утратил это имя на своей западной оконечности, пропадает в равнинах Туркестана, где последние его следы являются в виде незначительных отрогов, каменистых возвышенностей, окруженных песками и болотами. По направлению от востока к западу различные цепи Небесных гор протянулись вместе почти на 2.500 километров в длину: принимая среднюю ширину массива только в 400 километр., находим, что общая площадь этой орографической системы равняется приблизительно 1.000.000 квадр. километр., то-есть составляет почти столько же, сколько площадь Франции, соединенной с Пиренейским полуостровом.

Не все хребты Тянь-Шаня имеют нормальное направление от востока-северо-востока к западу-юго-западу, или просто от востока к западу; между ними есть много таких, которые тянутся, параллельно одни другим, от юго-востока к северо-западу или от востока-юго-востока к западу-северо-западу: горы последнего рода были подняты диабазами, тогда как правильные цепи образованы гранитами и сиенитами. По расхождению своих хребтов, Тянь-Шань может быть рассматриваем как резюме общего рельефа Азии; разница только в том, что возвышенности, направляющиеся к северо-западу, имеют гораздо меньшую относительную важность в Тянь-Шане, нежели в совокупности континентального рельефа. Главные цепи системы Небесных гор, те, которые стоят на широком основании и возвышаются до пояса постоянных снегов, тянутся параллельно, от востока-северо-востока к западу-юго-западу, тогда как цепи, идущие наискось к этому направлению, как-то: Кара-тау и Нура-тау, примыкают к системе с внешней стороны, на северной покатости, обращенной к равнинам Туркестана и Сибири: только один из этих хребтов пересекает Тянь-Шань в собственном смысле, именно тот, который господствует на востоке над Ферганской равниной и образует краевую цепь всего центрального нагорья. Наружные цепи расположены в виде опахала, так сказать, вне массы Небесных гор, вследствие чего заключенные между ними равнины принимают треугольную форму. Сыр-Дарья и её притоки, также притоки других рек, теряющихся в степных озерах, сначала текут с востока на запад, в одной из промежуточных долин собственно так называемого Тянь-Шаня, затем, по выходе из главного массива, поворачивают на северо-запад, отклоняемые внешними цепями. В самом сердце системы все долины Небесных гор так же, как долины Алая, Памира и восточной Сибири, принадлежат к весьма древним геологическим периодам, так как пласты триаса и юры отложились там правильно между кристаллическими, девонскими и каменноугольными вершинами главных цепей. Кроме того, там видны огромные слои лесса, имеющие в некоторых местах до 300 метров в толщину и придающие ландшафту своим однообразным серовато-желтым цветом утомительную монотонность.

До половины настоящего столетия Тянь-Шань принадлежал к числу наименее известных областей земного шара, и только с большим трудом, при помощи сравнительного изучения китайских документов, европейским географам и ученым: Риттеру, Гумбольдту, Ремюза, удалось различить некоторые черты этой таинственной страны. Но непрерывное поступательное движение русских на сибирской покатости Тянь-Шаня, сношения, которые они завязали с владетелем Кашгарии, когда она была еще независима от Китая, позволили многочисленным путешественникам, геологам или натуралистам обойти массив во всех направлениях, и отныне остается только обозначить точнее разные детали его архитектуры, изучить тщательнее его формации и горные породы, узнать ближе и классифицировать его естественные произведения. С 1856 года г. Семенов начал дело исследования неведомой страны, которое неутомимо продолжали гг. Валиханов, Голубев, Венюков, Северцов, Рейнталь, Проценко, Остен-Сакен, Каульбарс, Мушкетов, Пржевальский, Полторацкий, Регель и другие. В особенности исследования г. Северцова пролили много света на общее геологическое строение, на флору и фауну «Небесных гор». Но многие любопытные путевые записки еще не изданы в свет, многие важные труды по этому предмету спокойно почиют в архивах, хотя остается еще много сомнительных, требующих разъяснений, пунктов, хотя многие горы, выставленные как колоссы того или другого массива, должны будут преклониться перед другими, более могучими, исполинами. С другой стороны, современем должна выработаться и установиться окончательная номенклатура взамен существующего ныне обилия имен татарских, джунгарских, русских, китайских, что ведет только к путанице, так что иногда смешивают совершенно различные и очень удаленные одна от другой горы, или принимают один пик за целую группу вершин. Наконец, предстоит еще произвести точные измерения, которые должны заменить имеющиеся ныне определения высот, сделанные на основании малонадежных барометрических наблюдений, исходящих из фиктивной средней высоты и простых вычислений, извлеченных из вида растительности и высоты снегов. В некоторых местах, приводимые разными путешественниками высоты гор разнятся между собой на несколько сот и даже на тысячу метров.

Тянь-Шань в собственном смысле,—не принимая в рассчет кряжей и островков скал, находящихся в пустыне Гоби,—начинается на расстоянии около 200 километров к востоку от города Хами (Хамиль) и, постепенно поднимаясь в виде ряда хребтов и вершин, вскоре достигает высоты от 2 до 3 километров. Перевал Кошети (Кошети-даван или Кошети-даба), через который проходит дорога, соединяющая Хами, у южного основания гор, с городом Баркул, на северном скате, лежит уже на высоте 2.734 метров. Продолжаясь в западном направлении, эта горная цепь, вероятно, сохраняет свою высоту и даже, как кажется, образует массив в группе гор Богдо, судя, по крайней мере, по обильным ручьям, питаемым его снегами; но тотчас же за этой группой открывается глубокая брешь, через которую проходит дорога Умруци (Урумчи, Умрици) в Турфан и в Пишан (Пи-чан). Весь этот отрывок Тянь-Шаня окружен узким поясом зелени, питаемым параллельными ручьями, которые берут начало в оврагах и вскоре по выходе из них теряются в песках или разливаются болотами в глинистых местах равнины. Вокруг этой зеленеющей опушки возвышенностей продолжаются, по направлению к западу, два залива некогда существовавшего азиатского средиземного моря, превратившиеся постепенно в «гоби» или пустыни.

Горы Баркуля и Хами, поднимающиеся, как мы сейчас сказали, в виде мыса над окружающими пустынными пространствами, имели капитальную важность во всемирной истории. Подобно молу, разбивающему воду на два течения, этот массив во все времена разделял поток переселений: это межа, поставленная между двумя историческими путями. В то время, как некоторые народы, в своем движении на запад, следовали вдоль полуденного основания этой горной цепи и, вступив в бассейн Тарима, оседали в долинах обширного полукруга Кашгарии, другие народы, и притом гораздо более многочисленные, проходили через узкия ворота пустыни Номин-мингин-гоби (на карте Рафайлова, Найман-минген-гоби на других картах), оставленные природой между Баркульскими горами и передовыми ветвями Алтая, и продолжали свой путь на северо-запад через равнины Джунгарии, где рассеяны озера и болота Улясутая и обширные, наполовину затопленные водой, пространства области Тянь-Шань-пелу, остатки бывшего северо-западного залива «высохшего моря» или Хан-хай. Кочуя по пастбищам, окаймляющим эти низменные земли, монголы могли легко обходить на севере всю систему Небесных гор через тот или другой из многочисленных горных проходов, которые открываются на запад к бассейну реки Или, на северо-запад к озеру Балхаш, на север к Черному Иртышу и озеру Зайсан. Среднее возвышение порогов, через которые проходят из Монголии в Сибирь, не превышает, вероятно, 1.000 метров. Высшая точка дороги, направляющейся на северо-запад от города Баркуля, к озеру Улюнгур и к Черному Иртышу, лежит всего только на высоте 765 метров. Что касается цепи, идущей наискось к главному направлению Тянь-Шаня, цепи, которая, по мнению Рихтгофена, направляется на северо-запад, от Баркульского мыса к горам Тарбагатай, то исследования г. Потанина не подтвердили её существования. Правда, что небольшой отрог, примыкающий к крайнему углу Баркульского Тянь-Шаня, тянется на северо-запад, но затем он опять соединяется с главной цепью, к западу от города (Баркуля): это внешняя закраина или стенка древнего озера, которое мало-по-малу испарилось, оставив после себя только маленький озерной бассейн Баркуль, которому соседний город, известный у китайцев под именем Шинси-фу, обязан своим татарским названием. За Баркульскими высотами, в северо-западном направлении, вплоть до долины Черного Иртыша, нет более никаких гор, кроме неправильных возвышений почвы, бывших островов и полуостровов древнего внутреннего моря, отделявшего массивы Алтая от цепей Тянь Шаня.

К западу от пролома Урумци и от древнего Турфанского залива, в который вулканы, упоминаемые китайскими писателями, изливали некогда потоки расплавленной лавы, и где, говорят, горели когда-то подземные пласты каменного угля, главная цепь Тянь-Шаня, снова поднимаясь до пояса постоянных снегов, принимает имя гор Катун или Катын. Эта цепь, одна из наименее известных частей системы Небесных гор, принадлежит, вероятно, к числу самых высоких цепей и, без всякого сомнения, превышает 5.000 метров: ни один из китайских писателей не упоминает о существовании прохода, который бы перерезывал эту громаду; все караванные дороги обходят ее на востоке или на западе, и озера, простирающиеся по обе стороны этой области Тянь-Шаня, дают повод думать, что снега очень обильны на высотах. При истоках реки Каш, которая берет начало в одном из массивов Катуна и течет на запад к Кунгесу и Или, из цирков гор спускаются обширные ледники, посещенные недавно Регелем. Там система «Небесных гор» состоит уже из нескольких параллельных хребтов. На юг от Катуна тянется другая цепь, перерезанная поперечными долинами или ущельями, через которые проходят потоки, спускающиеся с главного хребта. К западу от одного из этих проломов, через который протекает один приток озера Богла-нор (Бостан-нор, Багараш-куль, Баграч-куль), называемого иначе Карашаром, Тянь-Шань образует четыре параллельных возвышенности, известные, как и соседнее озеро, под многими различными именами, которые еще не заменены правильной географической номенклатурой. Между этими различными цепями, покрытыми вечным снегом, расстилаются на высоте более 2.000 метров, два обширных бассейна, которые были когда-то озерами, а теперь представляют естественные луга: это две «Звезды», Малый Юлдуз и Большой Юлдуз, орошаемые, и тот и другой, реками, спускающимися к озеру Карашар. Здесь в одном из этих громадных луговых цирков, Тамерлан, выступивший в поход против кашгарского владетеля, соединил пять отрядов, которые подвигались разными дорогами через Небесные горы, с целью истребить всех жителей, которых они найдут между озером Зайсан на севере и озером Карашар на юге. Императорский шатер был поставлен в центре равнины, и «разрушитель мира» восседал на золотом троне, блиставшем драгоценными камнями. Вокруг пышного ханского павильона теснились менее высокие, но все роскошно убранные дорогими тканями и разными украшениями, палатки эмиров: почва исчезала под сплошным покровом из разноцветных ковров. По окончании приготовлений к пиршеству, эмиры и князья были допущены, в знак особой милости, к целованию следа шагов своего грозного повелителя; все получили подарки, и воины были «вне себя от восторга».

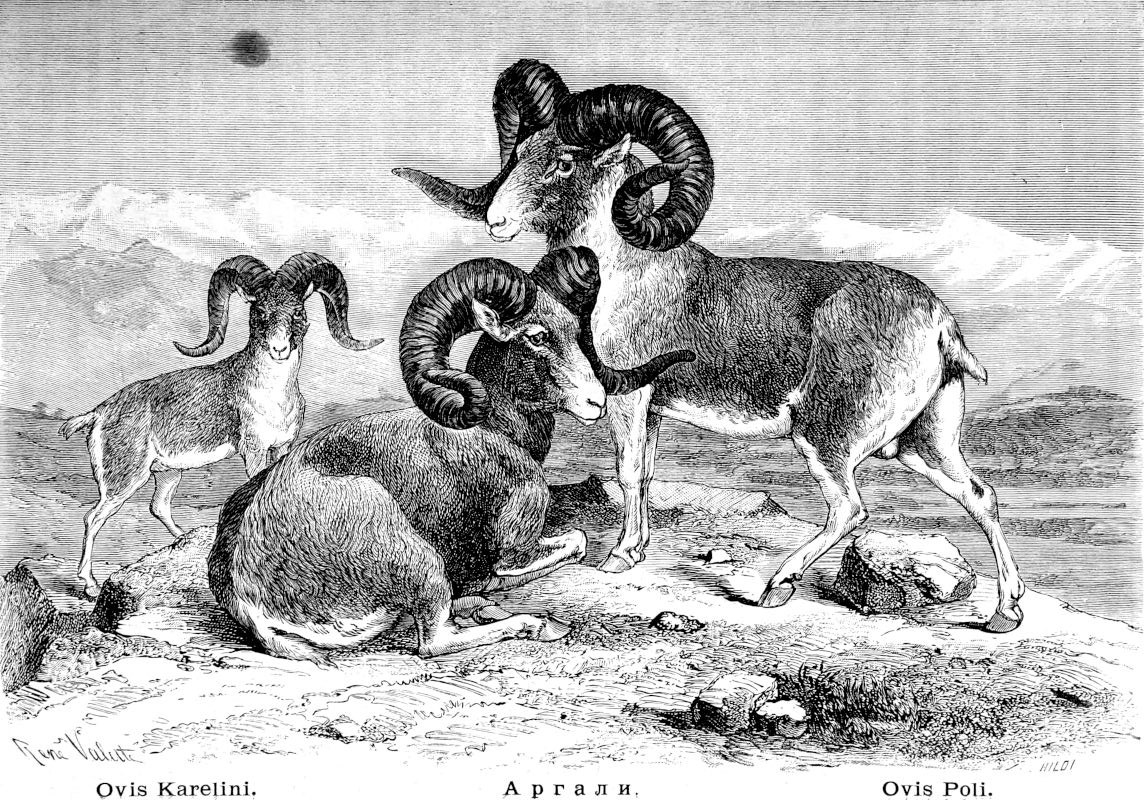

Эти обширные луга, видевшие Тамерлана во всей его славе, составляют «обетованную землю» для пастухов-номадов; ни в одной долине кочевники не находят более сочной травы для своих стад, более здорового климата, и в летнее время скот их здесь не беспокоят ни оводы, ни комары. Однако, эти великолепные пастбища были совершенно заброшены в 1876 году, во время посещения этой местности г. Пржевальским. Ограбленные в 1876 г. джунгарскими магометанами, кочевники, обитатели обоих Юлдузов, в числе около пятидесяти тысяч человек, принуждены были покинуть край, и одни из них спустились на юго-восток к озеру Карашар, другие направились на северо-запад, чтобы пробраться на русскую территорию, в долину реки Или. Оставшись таким образом единственными хозяевами пустынных горных степей, дикия жвачные животные сделались очень многочисленны в лугах Большого и Малого Юлдуза, и потому здесь лучше, чем где-либо, можно изучить фауну Небесных гор. В этих местах часто встретишь качкара или архара (ovis Poli), стадами в 30 или 40 голов; горная коза, называемая натуралистами capra Skyn (capra Sibirica), тоже странствует по травянистым плато и прыгает по скалам значительными бандами; олень «марал», который в других гористых областях Азии обыкновенно не покидает покрова больших лесов, здесь бродит по горным скатам, поросшим ползучим кустарником, которые окружают оба Юлдуза, и забирается даже в область трав; но ovis Karelini, который, после качкара, может считаться великаном бараньей расы, и аргали, под именем которого часто смешивают разные породы, не встречаются в восточном Тянь-Шане. Хищные животные, в особенности волки и лисицы, очень многочисленны в этой части Тянь-Шаня; медведь «с белыми когтями», ursus leuconyx, обыкновенный в степях Юлдуз, не водится нигде, кроме Небесных гор. Коршун-ягнятник этих гор, который имеет не менее 1 метра 20 сантим. в длину, и у которого расстояние между распущенными крыльями составляет около 3 метров,—страшная птица; он нападает иногда даже на человека, когда видит его на краю пропасти, и ударом крыла старается сбросить его в бездну.

Смотря по положению места, по среднему направлению ветров, по степени обилия дождей, склоны гор, в восточном Тянь-Шане представляют замечательные контрасты. Полуденные отлогоски, вообще более крутые и быстро теряющие, через испарение или истечение, небольшое количество дождевой воды, приносимое им облаками, почти все безлесны; напротив, скаты, обращенные на север, гораздо более тенисты; сосновые леса показываются там и сям на поросшей травой покатости, даже на высотах, превосходящих 2.450 метров, верхний предел древесной растительности. Высокая цепь Нарат, или Нара-тау, которая господствует на севере над Малым Юлдузом, и которую перерезывает горный проход на высоте 2.990 метров, представляет поразительным образом эту противоположность между двумя скатами. На северной стороне этих гор леса, ростущие по берегам реки Занмы, одного из подпритоков Или, состоят почти исключительно из «тянь-шанской сосны» и особой породы ясеня, тогда как в более важной долине Кунгеса, а также в большей части бассейнов северного склона гор, фруктовые деревья, в особенности дикая яблоня и абрикосовое дерево ростут огромными лесами и дают превосходные плоды, хотя немного кисловатые на вкус. Дикие кабаны, медведи, олени, косули спускаются массами в долину Кунгеса, чтобы полакомиться плодами, которые в иных местах покрывают почву толстыми слоями, на пространстве нескольких сот метров.

Северный хребет Тянь-Шаня под конец сам отделяется от массива Небесных гор, уклоняясь от него в направлении на запад-северо-запад и на северо-запад. Эта цепь принимает последовательно различные названия, как-то: Ирен-хабирган, Боро-хоро, Талки, данные кочевыми племенами, которые бродят со своими стадами по её пастбищам. На север от Кульджинской равнины, которая отделяет ее от Тянь-Шаня в собственном смысле, она соединяется с другими небольшими параллельными цепями в гористое плато, изрытое водами, которое образует род выступа или мыса над равнинами и степями Семиречья. На западе это плоскогорье разветвляется на отроги в форме полуостровов и продолжается отдельными массивами, между которыми текут горные ручьи, теряющиеся в озере Балхаш или в окружающих пустынях. Главный из этих массивов, вершины которого еще превышают 2.500 метров, возвышается на подобие стены между Семиречьем и долиной реки Или: оттого он перерезан многочисленными тропинками, проложенными через его проломы. Имена перевалов, из которых самые замечательные Аламан и Алтын-Имель или «Золотое Седло», употребляются обыкновенно для обозначения различных частей гребня, через который они проходят.

Направление этого отрога, выдвинутого, в виде железка копья, в западные равнины, совпадает с направлением главной оси Тянь-Шаня, то-есть он тянется от юго-запада к северо-востоку. Так же точно орьентирована цепь Джунгарского Ала-тау, которая отделяется от нагорья, образуя острый угол с цепью Ирен-хабирган. Джунгарский Ала-тау представляет с северной стороны тип сиерры, по правильности его рельефа, относительной высоте его покрытых снегом остроконечных вершин и однообразным зазубринам его гребня; с юга, напротив, он просто имеет вид приподнятого края плоской возвышенности. Простираясь в длину слишком на 300 километров, эта горная цепь, очень удачно выбранная как политическая граница между Российской империей и Китаем, перерезана всего только двумя удобными для сообщения проходами, из которых один называется Тентекским, а другой Лепсинским; но в восточной своей части она заворачивает к югу боковым контрфорсом, через который ведет Каптагайский порог, прославившийся во своей области Небесных гор, благодаря сибирскому ветру, который с страшной силой низвергается в эту брешь, чтобы подняться затем на плоскогорье, вздымая вихри песку и даже гравия. На восток от Джунгарского Ала-тау северная и южная равнины сообщаются посредством возвышенной степи с остатками древнего, некогда покрывавшего их моря. Далее, на китайской территории, горы Барлук, высота которых превышает 1.800 метров, продолжают ось цепи Ала-тау и соединяются с системой Тарбагатая.

Пространство, заключающееся между Джунгарским Ала-тау и «Небесными горами» в собственном смысле, представляет равнину, известную под именем Тянь-Шань-пелу; но эта равнина, некогда морская, постепенно поднимается к западу, чтобы образовать удлиненное плоскогорье, закраины которого составляют Ала-тау на севере, Боро-хоро и Талки на юге. Озеро Сайрам, занимающее один из водоемов этого плато, между лесистых высот, находится всего только на расстоянии 200 метров от горного прохода Талки, в цепи того же имени, у основания крутого склона, вдоль которого прежде следовала китайская так называемая «Императорская» дорога из Пекина в Кульджу, теперь испортившаяся. Площадь этого резервуара слегка солоноватой воды определяют приблизительно в 750 к. километр., а высота его местоположения, которая всего только на какую-нибудь сотню метров меньше высоты пролома Талки, составляет, по Матвееву, 1.800 метр. Впрочем, другие исследователи давали ему более значительную высоту 1.920 и даже от 2.100 до 2.200 метров. Это озеро, как полагают, очень глубокое, получило от монголов название Сери-об-нор, что значит «Большая вода». Туземцы очень боятся его и говорят, что иногда оно яростно бушует в совершенно тихую погоду, когда в воздухе не шелохнет: это происходить, по объяснению их, оттого, что тогда просыпается чудовище, в пучинах вод.

В огромной совокупности морщин, параллельных или расходящихся, которые образуют систему Небесных гор, одна из самых величественных горных цепей есть, бесспорно, та, которая высится прямо над равнинами Кульджи, расположенная против крутых скатов Боро-хоро. Эта цепь, Тянь-Шань или Темурлык, явственно ограничена на востоке и западе двумя реками, Текес и Кеген, которые спускаются с гор, лежащих южнее, ибо линия возвышенностей, служащая для разделения вод, меняет место в разных частях Тянь-Шаня: в то время как в восточном Тянь-Шане эту линию образует северный хребет, между Кульджой и Карашаром водораздельной линией становится средняя цепь; затем на западе есть еще третья раздельная гряда, изливающая воды с одной стороны к Сибири и Туркестану, с другой к бассейну Тарима. Река Кеген, которая отделяет цепь Тянь-Шань от западных хребтов, получает свои первые воды с очень высоких массивов и протекает по днам древних, высохших озер, представляющих удобные пути с востока на запад Тянь-Шаня, пути, по которым часто проходили полчища завоевателей. Эти котловины, как и долина реки Текес, сообщаются с бассейном озера Иссык-Куль через горный проход Санташ, лежащий на небольшой высоте: громадный «сан-тас» или груда камней,—откуда и самое имя перевала,—возвышается подле тропинки, как наглядное свидетельство о числе путников, которые, проходя, бросили по камню на священное место, в честь горного духа. Существует легенда, будто Тамерлан, проходя через Санташ, дал приказ своим воинам воздвигнуть эту горку, для чего каждый из них должен был принести свой камень и положить его в общую кучу; на обратном пути из похода, оставшиеся в живых люди взяли назад свои камешки и сложили из них вторую кучу, меньше первой: огромная груда камней, которая видна теперь на перевале, указывает, как велико было число погибших на войне.

К северу от прохода Санташ, река Кеген вырывается из своей нагорной долины через грозное ущелье, самое страшное, какое путешественники видели до сих пор в Небесных горах. Эта расселина в скалах, на дне которой ревет Кеген, известный здесь под именем Актогоя, а ниже под именем Чарына, имеет от 300 до 500 метров глубины, и стены её во многих местах перпендикулярны или даже переходят за линию отвеса. С главным потоком сливаются три другие меньшие, три ручья Мерке, которые перед тем тоже текут по дну теснин, прорытых через конгломераты кристаллических горных пород, гранита, сиенита, порфира. В наибольшей части ущелья Актогой бежит, ленясь, с камня на камень, и его воды кажутся совершенно белыми на дне ущелья, в других местах они представляются неподвижными и черными, как-будто запертыми в глубоких водоемах; сама скала всегда сырая, темная, как стены колодца. Когда стоишь на дне этой пропасти, то нависшие над головой выступы камня по бокам её совершенно скрывают небо, так что можно подумать, что находишься где-нибудь во внутренности земли. Впрочем, некоторые части ущелья имеют менее угрюмый вид; гранитные крутизны представляют там и сям террасы, откуда выглядывает группа деревьев, составляющая своею зеленью резкий контраст с голой скалой; на скатах, никогда не освещаемых непосредственно солнцем, эти деревья—сосны, тогда как на отлогостях, обращенных к свету, растут бузина и другие мелкие деревца.

Чарын, самый большой приток реки Или, сопровождается на западе другой рекой, называемой Чилик, которая тоже протекает через гористую область и разрезывает ее на отдельные массивы; но пространство, заключающееся между этими двумя реками, состоит большею частью не из групп горных вершин, а из возвышенной степи, известной под именем плоскогорья Джаланаш, предполагаемая высота которого всего только 1.200 метров, и которое составляет резкий контраст с окружающими горами совершенным отсутствием древесной растительности, бедностью своей фауны и флоры, похожих на фауну и флору низменных степей.

Две параллельные гряды гор, которые тянутся на севере от бассейна Иссык-Куль, носят обе столь обыкновенное в татарских землях название Ала-тау, или «Пестрых гор». Северная гряда называется Заилийским Ала-тау, а южная—Ала-тау Кунгей. В действительности обе они составляют одну и ту же цепь гранитных высот, перерезанную в продольном направлении долиной с двойным скатом, где отложились известковые пласты, и где текут с одной стороны воды Чилика, с другой—воды Большого Кебина, одного из главных истоков реки Чу. Благодаря соседству укрепления Верного, эти гористые области известны нам лучше, чем другие части Тянь-Шаня. Впереди Заилийского Ала-тау, состоящего главным образом из гранита, но частью также из метаморфических сланцев, известняков и песчаников, идут, со стороны степи, невысокие порфировые горы, усеянные эрратическими камнями, перенесенными туда с большой цепи; остатки морен видны в различных долинах, между прочим у выхода долины реки Тургень, к востоку от Верного: громадный ледник наполнял некогда все верхние цирки, откуда текут воды этого горного потока. Теперь не существует более ни одного ледника на обоих Ала-тау, соседних с Верным; но около центральной их части эти два гребня переходят за предел постоянных снегов, который лежит на высоте около 3.300 метров. Одна вершина Заилийского Ала-тау, триглавый Талгар, и один из его соседей, с западной стороны, пирамидальный пик Алматы, поднимаются на целый километр выше, достигая пояса вечных снегов.

Южная цепь Ала-тау не имеет вершин, превосходящих 3.600 метров. Как правильный каменный вал, слегка зазубренный понижениями гребня, она возвышается над берегами озера Иссык-Куль своими голыми скалами, ярко блестящими на солнце, тогда как на северном скате виднеются черноватые группы сосен. В этих горах хвойные леса уцелели еще, благодаря большому возвышению их пояса, заключенного между средними высотами 1.750 и 2.600 метров; но лиственные деревья, между которыми преобладала дикая яблоня, были большею частью истреблены непредусмотрительными казаками и другими русскими колонистами страны.

На востоке две параллельные цепи «Пестрых гор», общая длина которых около 250 километр., явственно ограничены горным проходом Санташ и ущельем Актогоя; на западе Буанское ущелье, по дну которого протекает река Чу, резко отделяет их от хребта Александровского. Эта брешь, дикая и мрачная, усеяна огромными каменными глыбами, среди которых высятся порфировые столбы причудливых форм; но она не имеет того дикого величия, каким отличается Актогойская теснина; в одном только месте, при впадении притока Большой Кебин, можно полюбоваться красивым зрелищем водопада, который образует эта река, низвергаясь из расселины горы, черной от растущих по бокам её сосен, в нижнюю равнину, лежащую на 100-120 метр. ниже. После слияния с Большим Кебином, р. Чу, вдоль которой идет бом, или опасная тропинка, иссеченная в виде карниза, на выступах скал пересекает западное продолжение Заилийского Алатау, который в этом месте является уже незначительной гранитной возвышенностью: затем она принимает в себя другой приток Малый Кебин. Там же начинается широкая равнина, разделяющая две отделившиеся от Тянь-Шаня ветви, которые продолжаются далеко и наконец пропадают в степи. Северная отрасль, называемая Кандыль-таш, которая отделяется от Заилийского Ала-тау, направляясь к северо-западу, не может быть названа грядой гор в собственном смысле; это скорее широкий цоколь из плоских возвышенностей, поддерживающий горы, из которых ни одна не достигает границы летних снегов; южная ветвь, другой Ала-тау, известный обыкновенно под именем хребта Александровского, есть настоящая цепь, с белыми, покрытыми снегом, вершинами, которая тянется с востока на запад, на пространстве более 300 километров. Высшая вершина этого хребта, Гамыш, названа русскими «горой Семенова» в честь одного из первых новейших исследователей Небесных гор.

Географический центр всей системы Тянь-Шаня составляет большое озеро, известное у туземцев под именем Иссык-куль или «Теплого озера». Оно со всех сторон окружено горами,—на севере цепью Ала-тау Кунгей, а на юг Ала-тау Терскей: зубчатые стены опоясывающего его громадного амфитеатра образуют овал, имеющий 650 километр. в окружности. Иссык-Куль—самый значительный бассейн в области Небесных гор, а внутри цепи он—единственное большое озеро, которое осталось из многочисленных резервуаров, наполнявших некогда борозды между параллельными хребтами Тянь-Шаня. Но прежде он был гораздо обширнее: старые берега, оставленные его водами на высоте 60 метров над нынешней его поверхностью, на склонах окружающих гор, и в Буамском ущельи, в 50 километр. к западу, показывают прежние уровни озера. Даже в такой короткий промежуток времени, как десять лет, протекших от 1867 до 1877 года, констатировано правильное понижение уровня вод приблизительно на 2 метра, понижение, которое свидетельствует о временном или постоянном обсыхании страны. Окаймляющие это внутреннее море плоские берега, шириною от 100 до 400 метров, состоящие по большей части из красноватой глины и усеянные лужами соленой воды, служат другим признаком обеднения страны в отношении влажности. У западного угла озера река Чу изливалась некогда в Иссык-Куль, когда уровень этого бассейна был выше нынешнего, затем опять выходила из него очищенная от своих наносов: подобное же явление мы видим в гидрографии Европы, где, например, р. Арва, в предшествующие времена геологической истории, впадала в Леман и вскоре снова выходила из него, но затем она мало-по-малу засорила приносимыми ею землистыми частицами свою собственную дельту, и таким образом русло её отделилось от ложа озерного бассейна. Теперь Арва смешивает свои воды с водами Лемана уже не прямо, а через течение Роны; что касается реки Чу, то она выпускает из себя один исток в Иссык-Куль, тихий ручей Кутемальды, но исток очень бедный водой, перемежающийся, текущий только после больших дождей и во время таяния снегов. У киргизов существует предание, что будто-бы обитатели края, желая избавиться от стеснительного для них соседства вод Иссык-Куля, прорыли ручей Кутемальды, чтобы опорожнить озеро, но что, неумело взявшись за дело, они только дали озеру новый приток, вместо желаемого истока. В настоящее время Теплое озеро не имеет истечения, так что воды его теряются только путем испарения. Тем не менее оно в десять раз превосходит Женевское озеро по протяжению: площадь его исчисляется в 5.780 километров.

Высота Иссык-Куля над уровнем моря должна быть около 1.500 метров (1.380 м., по Семенову, 1.615 м., по Голубеву); с конца сентября снега покрывают берега озера, и впадающие в него потоки остаются скованными льдом в продолжение трех месяцев; однако, сам Иссык-Куль никогда не замерзает,—отсюда и произошло данное ему имя Теплого озера»,—если только, как утверждает один английский путешественник, Иссык-Куль не обязан своим названием теплым ключам, бьющим со дна у берегов и которые делают купанье почти невозможным во многих местах: незамерзание этого бассейна объясняют большой глубиной занимаемой им впадины, где холодные поверхностные воды постоянно заменяются менее студеными жидкими слоями, поднимающимися из глубоких пропастей дна. В монгольском языке «Теплое озеро» называется Темуртунор, по причине железных блесток, приносимых впадающими в него ручьями, и которые употребляются туземцами для выделки оружия. В некоторых местах берега имеют совершенно черный цвет от этих металлических наносов. Вода немного солоновата, что тоже служит признаком постепенного высыхания; но в степях Туркестана эта вода показалась бы пресной, в сравнении с тамошней водой. Рыба водится в этом озере во множестве, но если отдельные виды очень многочисленны, то число видов весьма не велико: до сих пор известны всего только четыре вида. Г. Семенову удалось поймать там только один вид карпа. Удивительно прозрачные,—светло-голубые, как бирюза, у берегов и более темного лазурного цвета по середине озера, над пучинами неизмеренной еще глубины,—воды Иссык-Куля расстилаются широкой скатертью на необозримое пространство, далее, чем круг небосклона; отдаленный берег скрыт кривизной обширной поверхности озерного бассейна, но громады гор высятся за этой выпуклостью, на-половину задернутые при основании легкой дымкой, окрашенной лучами солнца в красноватый цвет, и поднимающие свои остроконечные снеговые вершины к ясному, почти всегда безоблачному, небу. Черты представляющагося взорам ландшафта чрезвычайно просты и тем лучше запечатлеваются в памяти: плоский красный берег, зеленоватые воды, полоса фиолетовых паров на горизонте, лазурные горы, белый гребень, обрисовывающийся на голубом фоне неба, и, в обширном пространстве, вечное безмолвие, ничем не нарушаемая тишина, редко-редко случится увидеть какой-нибудь признак, напоминающий присутствие человека, какую-нибудь хижину, приютившуюся на берегу, какую-нибудь барку, движущуюся по волнам этого внутреннего моря. Только в 1872 году первое судно, достойное этого имени, пустилось по водам озера, но кажется, что берега его прежде были населены многочисленными обитателями: волны иногда выбрасывают костяки, черепы и разные предметы человеческого искусства; г. Колпаковский нашел в воде, на глубине полутора аршин, черепки глиняной посуды и куски железа. По киргизской легенде целый город покоится вечным сном на дне озера, и из одного колодца этого города и вылились все воды, наполнившие громадный бассейн.

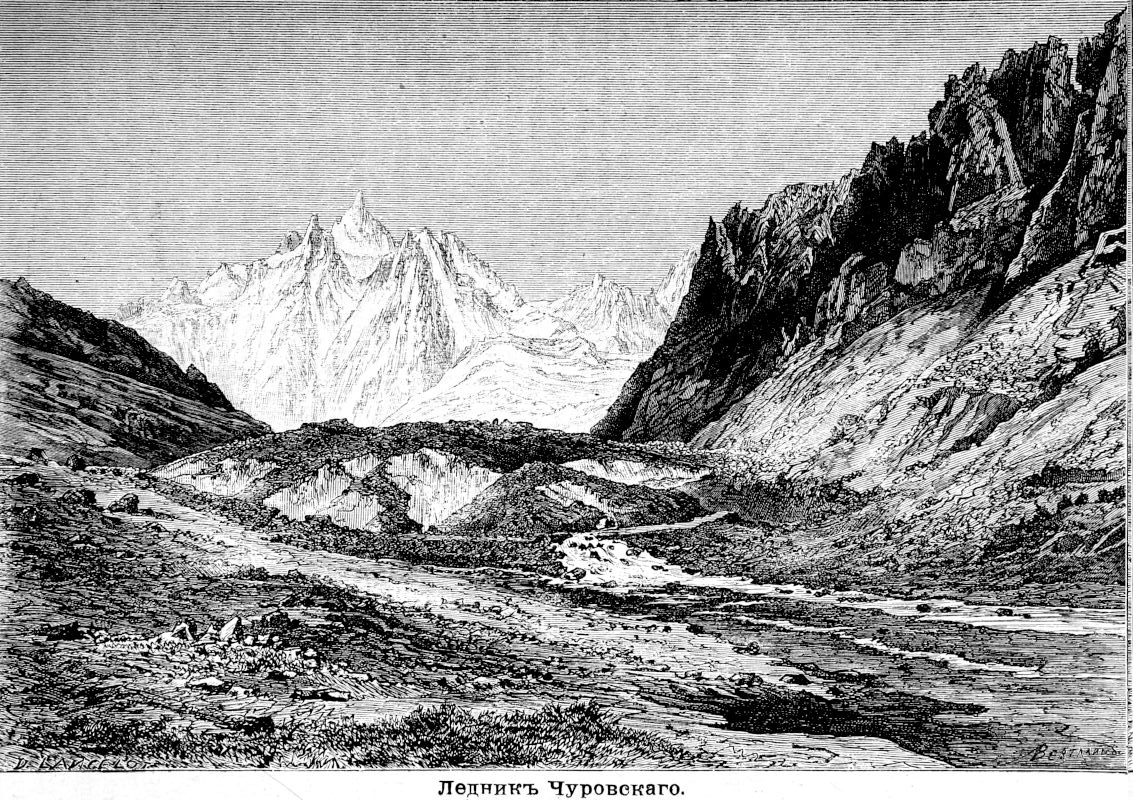

К востоку от Иссык-Куля, этой серединной впадины системы Небесных гор, группируются горы, известные под именем Хан-Тенгри, которые, в этом бесконечном мире Тянь-Шаня, могут быть рассматриваемы как господствующий массив; хотя высшая вершина этих гор, кажется, уступает по высоте главным вершинам За-Алайской цепи, но зато в группе Хан-Тенгри собрано наибольшее число снеговых гор, поднимающихся выше, чем Мон-Блан и Эльбрус; в этой группе тянь-шаньские ледники всего лучше напоминают древний вид страны, когда по ней двигались ледяные реки; здесь же берут начало самые значительные потоки, расходящиеся отсюда к четырем главным точкам горизонта, наконец, тут же открывается важнейший, наиболее посещаемый горный проход между двумя скатами, северным и южным, кульджинским и татарским.

Этот массив Тянь-Шаня составляет часть южной цепи, которая начинается на юге от бассейна Большего Юлдуза, и которая, под разными именами, тянется с востока на запад. За первым хребтом, Кок-тепе, следует другой, Гешик-хаши, далее идет хребет Шалик-тау, за которым высятся горы Музарт-тау, прорезанные широким пролетом, который тоже называется Музартом. Проход, которому предъидущие путешественники приписывали высоту в 4.500 метров, лежит, по Регелю, на целый километр ниже, но с окружающих гор спускаются в этот проход такия огромные ледяные реки, и ветры поднимают там такие страшные вихри и навевают такие сугробы снега, что легко можно было преувеличить высоту порога: скелеты животных, которые погибли, застигнутые снежным бураном, указывают направление, которого должны держаться путники, и свидетельствуют в то же время об опасностях дороги. Морены заграждают долину, и караваны принуждены делать большие обходы по склонам, чтобы обогнуть ледяные массы, толкающие эти каменные валы. Водопад, вырывающийся из-под свода одного ледника, низвергается с высоты крутой стены в долину Музарта, и его воды, сливаясь с текущим по дну ручьем, убегают вместе с ним между скалами. Но самые большие массы кристаллизованной воды, образующие главный ледник, «Mer de glace» Музарта, спускаются с южного склона гор. В трех километрах к югу от прохода, порог которого представляет очень удобную дорогу, вступаешь в цирк, около 6 километров длиною, покрытый сероватыми горками и грудами камней, смешанных с кусками льда. Десять больших глетчеров блестят в корридорах из скал, возвышающихся на 1.200—1.800 метров над амфитеатром морен; напротив перевала поднимается величественная пирамида из розового гранита, высота которой около 6.000 метров. Груды каменных обломков, по которым пробираются узкой тропинкой караваны, лежат на льду: трещины, образовавшиеся в кучах камней, обнаруживают там и сям стены расколовшагося льда. На южной покатости часть тропы всегда загорожена глетчером в 15 метров высоты, где путники должны вырубать ступеньки во льду, и с которого лошадей спускают при помощи веревок; в соседстве, в Мазар-баше, китайским правительством учрежден военный пост из нескольких десятков солдат, для того, чтобы путешественники всегда могли найти проводников и помощь в этом трудном проходе, которым, впрочем, торговые караваны пользуются только при спуске; отправляясь из Аксу в Кульджу, они должны выбрать, на западе цепи, другие перевалы, где могли бы проходить лошади. Зимой переход через Музарт легче, чем летом, потому что трещины тогда прикрыты снегом. Новейшие исследователи гг. Каульбарс, Полторацкий, Шепелев, Костенко, Дильк, Регель переходили через этот хребет, но ни один европейский путешественник не следовал дорогой, идущей по ту сторону перевала, к равнинам Кашгарии.

На запад от Музарта простирается целый мир ледников и высоких горных вершин, которые, так сказать, составляют кортеж массивов Хан-Тенгри, «царя небес». Эта область, которая ожидает своего Вимпера, еще не была описана: ни один путешественник не пытался еще взобраться на этот колосс. Известно только, что многие из его ледников, между прочим, тот, из которого вытекает река Сары-Джассы, приток Тарима, не уступают по длине глетчеру Алеч, в Валлисских Альпах. От Музарт-тау до западной оконечности Сары-Джассин-тау, на протяжении слишком 100 километров, снеговой гребень держится на средней высоте более 5.000 метров: все его вершины превышают по меньшей мере на один километр возвышение европейского Мон-Блана, и к югу от этого гребня высится отдельно, изолированный в своем величии, исполин Хан-Тенгри, называемый также Карагель-бас.

Далее, за хаотической громадой высоких вершин за плоскогорьем, изрезанным во всех направлениях верхними притоками Тарима и Сыра, горы опять принимают свое нормальное направление и продолжаются прямолинейно в виде правильных хребтов от востока к западу. Разделенные на параллельные отроги, они образуют огромный массив, который имеет не менее 350 километр. в ширину на севере от Кашгара, и которого краевые цепи, на северной и на южной его стороне, поднимаются гораздо выше, чем средние; как раз по оси этой системы тянется борозда, в которой течет Нарын, главный приток Сыр-Дарьи. Южный хребет, Кок-шаль, удерживает за собой первенство, которое он приобрел вместе с Музарт-тау и Хан-Тенгри; хотя перерезанный по всей ширине, на некотором расстоянии одна от другой, долинами рек, спускающихся на юго-восток в Кашгарию, этот хребет везде сохраняет свою высоту, превышающую 1.500 метр., а многие из его вершин, в массиве Кок-кия поднимаются даже более, чем на 5.000 метр. Эти горы, крутые склоны которых спускаются к китайскому Туркестану, тоже принадлежат к числу наименее известных областей Азии. Однако, около западной их оконечности есть легко доступный и очень удобный для прохода перевал, Туруг-арт (или Тураг-арт), хорошо известный купеческим караванам. В этой области Небесных гор громадный пьедестал в 4.000 метр. высоты, образуемый плоской возвышенностью, поддерживает на себе только голые холмы да отрывочные звенья, между которыми проходят русла высохших рек. Путешественники рассказывают, что им приходилось идти в течение целых часов по грунту из красной глины, не встречая другой растительности, кроме одного вида rheum, растущего там и сям мириадами. С той и другой стороны скат очень отлогий; даже на севере, по направлению к Аксайскому плоскогорью, покатость, по словам г. Остен-Сакена, не превышает 200 метр., между порогом и озером Чатыр-куль. Это озеро, где, по свидетельству киргизов, не водится никакой рыбы, есть остаток существовавшего некогда очень длинного внутреннего моря, заключенного между южной цепью и горами, которые образует на севере параллельная гряда Кубергенты, Ак-баша, Кара-койна. Вода не имеет истечения, по крайней мере поверхностного; несмотря на то, она не соленая, даже не солоноватая,—явление редкое в замкнутом бассейне, указывающее на то, что, вероятно, исток озера высох в недавнее время. К северу от Чатыр-куля эта цепь перерезана проходом Таш-робат или «Каменный караван-сарай», названным так потому, что прежде там в самом деле существовал каменный постоялый двор для проезжих купцов. Караваны, отправляющиеся из Верного в Кашгар, все проходят через Таш-робат или Туруг-арт, даже зимой, привозя прибрежным жителям Тарима котлы и другие железные изделия русской фабрикации, и приобретая в обмен грубые, но прочные бумажные материи, производимые кашгарцами. На юге от перевала Туруг-арт, в самой долине Тоюна или Тояна, по которой следуют караваны, путешественник Столичка нашел, как он полагает, признаки существования древних вулканов, подобных тем, которые горели некогда в окрестностях Турфана и Пичана, на берегах того же «Высохшаго моря». Напротив, г. Мушкетов, который недавно объехал эту страну и совершил восхождение на многие её крутизны, отрицает вулканическое происхождение этих гор; по его словам, каменные породы, из которых они состоят, представляют собою авгитовые порфиры и диабазы. Широкие сырты или пустынные плоскогорья образуют на юге Тянь-Шаня выступающие террасы, как-бы наружные ступени, на которые опирается масса Небесных гор.

К западу от прохода Туруг-арт, южная цепь опять поднимается на большую высоту, и с одного перевала, находящагося на севере, в одной параллельной цепи, г. Остен-Сакен насчитал не менее 63 пиков, возвышающихся на гребне. Первоначальное направление хребта—с северо-востока на юго-запад, но потом он поворачивает к западу, затем к северо-западу, в том же направлении, как и крайния разветвления северных цепей. Изгибаясь таким образом и пересекая параллельные хребты центрального Тянь-Шаня, массивы поперечной цепи: Кара-теке, Суйок или Суок (то-есть «Холод»), Кара-коль, Яссы-тау, Когарт-тау, Урумбаш, Чичикли,—необходимо должны были задерживать воды в параллельных бороздах внутренних цепей, последствием чего было образование многочисленных озер, теперь уже по большей части вытекших в ущелье, через которое уходят воды Нарына. С этой стороны система Небесных гор совершенно ограничена, так как равнины Ферганы расстилаются у самого основания цепи; но у юго-западного угла Тянь-Шаня в собственном смысле различные массивы направляются к юго-западу, чтобы продолжить Небесные горы Алайским хребтом: здесь громадная сводообразная возвышенность Тянь-Шаня соприкасается с четыреугольной массой Памира, которая ограничивает на западе глубокую впадину или долину, где текут воды Тарима. Еще в начале третичного периода, широкий морской пролив, усеянный горами, выступавшими из воды в виде островов, соединял Фергану и Кашгарию посредством прохода Ког-арт и таким образом совершенно отделял плоскую возвышенность Памира от плоскогорья, несущего на себе горы Тянь-Шаня. Через всю систему Небесных гор тянулась наискось, по направлению от северо-востока к юго-западу, цепь больших озер, обширных внутренних морей, от которых теперь осталось только одно, Иссык-Куль; другие озера, как Кульджинское, Ферганское, засорились в верхней своей части и вытекли в нижней.

На севере от нагорной долина Нарына, главная цепь, одна из самых высоких цепей в системе Небесных гор, есть та, которая получила имя Терской Ала-тау, или Ала-тау «в тени», в отличие от цепи Кунгей Ала-тау или Ала-тау «на солнце», которая высится по другую сторону «Теплого озера», и которой голые, лишенные зелени, скалы ярко блестят, освещенные солнечными лучами: здесь мы видим тот же контраст, какой представляют, например, склоны Bach и Soulane во французских Пиренеях. Терксей Ала-тау, когда на него смотришь с берегов Иссык-куля, является более зеленеющим, чем Кунгей Ала-тау, благодаря влажности его скатов; через устья его долин виднеются вдали сосновые леса и пастбища, расстилающиеся у основания его фирновых полей. Поднимаясь на эти горы, приходится взбираться на древние морены, нагроможденные камни которых обросли мхом, опутаны и скреплены корнями сосен. Усуг-бас, главная вершина цепи, поднимает свою покрытую льдами главу слишком на 5.000 метров, и стены его, напоминающие крутые скаты Веттергорна, господствуют еще над большинством других вершин сиенитового гребня. Нарын, главный исток Сыр-Дарьи, берет начало на южном склоне цепи Терксей Ала-тау, посреди торфяных болот прохода Барскаун; другие же, более южные притоки этой реки, выходят из области ледников Ак-Ширяк, к югу от которых текут верхние реки кашгарскаго бассейна Ак-су. Значительная часть области, заключающейся между цепью Терской Ала-тау, на севере, и хребтом Кок-шаль, на юге, образует широкую равнину (или сырт), одетую песчаниками, пестрыми мергелями, гипсами и соляными слоями, усеянную лужами и покрытою травой, да и то редкой и тощей, только на перешейках, отделяющих впадины болот и озер: путешественники, проходящие через эту страшную страну, где нередко бушуют бури и снежные мятели, даже в июне и в июле, с трудом находят между болотами благоприятное для привала место, где можно разбить палатки. По рассказам киргизов, бывает, что в продолжение всего лета снег не растаивает в углублениях долины, куда со всех сторон спускаются льды.

Цепь Ала-тау-Терскей продолжается на запад под разными именами, как все параллельные цепи, с которыми она соединяется боковыми отрогами. В этой части Тянь-Шаня озерные равнины, быть может, еще более многочисленны, чем в других местах; но самыя озера исчезли, и теперь существует только один бассейн, еще наполненный водой: это Сон-куль, пресноводный резервуар величиной с Женевское озеро, окруженный крутыми хребтами из зеленаго порфира и выпускающий из себя излишек воды через ручей, который течет в Нарын. Между высохшими озерами равнины одна из самых замечательных—долина Кашкар, откуда выходит речка того же имени, главный исток реки Чу. Бассейн Кашкара сообщается с северной равниной через горный проход Шамси, один из самых живописных проходов на тянь-шаньских Альпах, напоминающий, по словам г. Остен-Сакена, ущелье «Tete Noire» в Валлисе, и очень богатый альпийскими растениями. Флора Небесных гор заключает в себе пятую или шестую часть исключительно ей свойственных видов, которые не были известны в других местах, и, по тождеству различных форм, приближается к растительности Тибета и Гималайя. Рододендрон (альпийская роза), это характеристическое растение Альп, не встречается нигде в Небесных горах, ни даже на их контрфорсах. Во всех почти цепях западного Тянь-Шаня, как и в цепях восточного, северные склоны более пологи, чем южные; получая из атмосферы больше дождевой воды, приносимой влажными ветрами, первые, то-есть северные, лесистее противоположных скатов и, вообще говоря, покрыты прекрасными сосновыми лесами. Но как на той, так и на другой стороне горы, водопадов почти совсем нет; г. Остен-Сакен видел только один водопад, хотя он во время своего путешествия, продолжавшагося семь недель, прошел через шесть из параллельных хребтов.

На севере от Кокана, Тянь-Шань, хотя все еще величественно господствующий над разстилающимися у его подножия, обширными равнинами, не может уже, однако, сравняться с колоссальными массивами центральной области Небесных гор. Здесь цепь Талас-тау, у подошвы которой г. Северцов видел остатки ледников морен, достигающие от 750 до 900 метр. высоты, отделяется от гор Александра, затем разветвляется на несколько гряд, которые постепенно понижаются и переходят в степи, на юго-западе, на западе, на северо-западе. Горы Чоткаль, которых последний выступ или мыс огибается течением Сыр-Дарьи, ниже Ходжента, по своей флоре и фауне принадлежат уже почти совершенно к области степей. Цепь Талас-тау сохраняет еще довольно большую высоту, до местностей, лежащих на северо-восток от Ташкента, так что ей часто дают имя «Ала-тау» (Пестрые горы), как и другими цепями, которых скалы, раскрашенные в разнообразные оттенки цветов, испещрены чередующимися полосами или пятнами зелени и снега. Что же касается цепи Кара-тау или «Черной горы», последнего разветвления Небесных гор, которое теряется на северо-западе в степях, то она поднимается выше 2.000 метр. только некоторыми отдельными точками своих гребней; но тем не менее она имеет весьма важное значение в географии Туркестана, как водораздельный хребет между бассейнами рек Сыр-Дарьи и Чу; кроме того, это самая важная из всех цепей системы по богатству заключающихся в ней месторождений каменного угля, железа, меди, свинцовой руды, содержащей серебро. Одна из вершин цепей Кара-тау, носящая имя Казык-урт или Казбек, как и колосс Кавказских гор, почитается туземцами как священная гора: это один из тех пиков, о которых население, живущее у подножия высоко поднимающейся каменной громады, говорит как о месте, где остановился Ноев ковчег, когда он стал на твердую землю, по окончании всемирного потопа.

В целом есть очевидный контраст между Тянь-Шанем восточным и Тянь-Шанем западным. Первый гораздо массивнее, менее изрезан на отдельные горы и долины; он сохранил характер плоскогорья, на котором поднимаются высокие параллельные хребты. Второй делится на горныя цепи, гораздо более обособленныя, разрезан на долины более глубокия: это альпийская область Небесных гор. Очевидно, Тянь-Шань, несмотря на очень древнее происхождение своих горных пород, лучше сохранил, чем Альпы, свой первоначальный вид: он был менее изрыт и источен дождями, снегами и ледниками. В то время, как фирновые поля и ледяные реки покрывали Альпы Европы и даже, до 200 метров высоты, все равнины, расстилающиеся у основания их боковых отрогов, ледники Небесных гор, как кажется, спускались не во все нижние долины, и благодаря этому обстоятельству пояс лесной растительности мог занимать скаты гор, по крайней мере до высоты 750 метров над уровнем морей, которые омывали их подошву. Следствием этого была значительная разница в способе распространения видов флоры и фауны. В то время, как область европейских Альп была колонизована видами, растительными и животными, свойственными лесам окружающей равнины, после отступления льдов, пояс нижнего Тянь-Шаня был родиной, откуда виды постепенно распространились, с одной стороны к верхним склонам, с другой—к обсохшим степям, окружающим возвышенности.

История населений Тянь-Шаня тоже объясняется рельефом и географическим положением этих горных цепей. Степи, бывшие озерные ложа, которые окружают Небесные горы, пригодны для земледелия только на незначительной части их протяжения. Пастухи-номады кочуют на большой части этих равнин и не позволяют земледельческим народам селиться в верхних долинах. Они отправляются туда сами летом, гоняя свои стада на горные пастбища. Почти вся страна естественно должна была принадлежать бродячим племенам, которые, следуя традиционному обычаю, перекочевывали от пастбища к пастбищу, от подошвы к вершине гор. Таким-то образом кочевники противоположных покатостей вступали между собою, род с родом, племя с племенем, в сношения соседские и торговые; будучи отделены друг от друга, в зимние месяцы, огромными пространствами в несколько сот верст, они снова сходились летом: мало-по-малу, от одного к другому распространились на всем громадной пространстве Небесных гор, от Кокана до Тянь-Шань-пелу, одни и те же нравы и обычаи, одни и те же понятия, одни и те же верования и религиозные обряды. Тогда как для земледельческих населений противоположных скатов Небесные горы были непроходимым препятствием, они, напротив, манили пастухов-номадов, приглашая их собираться на пастбищах высоких вершин. Но встречи кочевников не всегда бывали миролюбивы; часто они вступали на борьбу между собою из-за обладания травяными плоскогорьями. Не будучи солидарными в отношении своих интересов, они делились на враждебные одна другой группы, и когда какой-нибудь завоеватель являлся у ворот долин, они не устремлялись массами, чтобы отразить общими силами нападение чужеземцев. Вот почему китайцы, монголы, русские могли поочередно овладевать без труда Небесными горами. Привыкшие безпрестанно менять место стоянки, живущие разрозненно, без всякой связи между собою, без привязки к почве, без корней, так сказать, эти пастушеские народцы передвигались при малейшем внешнем давлении, быстро уходили на какое-нибудь другое пастбище; не имея определенного отечества, они не могли, понятно, бороться с той энергией отчаяния, какую выказывали многие оседлые горцы-земледельцы в своих битвах. Чтобы покорить кавказцев, потребовалось сто лет постоянных войн, и целые армии были истрачены в этой непрерывной борьбе, тогда как тут простые сотни казаков в триумфе проехали по долинам бесконечного Тянь-Шаня, не встретив почти никакого отпора со стороны его жителей и едва обменявшись с ними несколькими ружейными выстрелами. Какой исторический контраст между этими двумя системами гор—Кавказом, вокруг которого не переставали тесниться и сталкиваться различные народы, и Тянь-Шанем, которого все нации, за исключением кочевых пастушеских народцев, постоянно избегали, делая для этого длинные обходы! Можно сказать, что по истории своего населения, как и по своим текучим водам, Небесные горы принадлежат к замкнутому бассейну.

Различные высоты Тянь-Шаня, по определениям Потанина, Костенко, Северцова, Голубева, Регеля, Каульбарса, Остен-Сакена, Матвеева, Пржевальского, Буяновского, Скази:

Восточный Тянь-Шань: Перевал Кошети, по Потанину—2.734 метр.; Катунские горы, по Костенко—4.800 метр.; плато Малый Юлдуз—2.400 метр.; плато Большой Юлдуз—1.800 метр.; проход Нарат (Пржевальский)—2.987 метр.

Тянь-Шань, к северу от Кульджи: Горы Боро-хоро, средняя высота, по Матвееву—1.950 метр.; проход Ситирти, по Матвееву—1.759 метр.; проход Талки, по Матвееву—1.909 метр.; проход Алтын-Имель, по Скази—1.817 метр.; проход Каптагай, по Костенко—1.329 метр.; озеро Сайрам, по Матвееву—1.800 метр.; город Кульджа—630 метр.

Центральный Тянь-Шань: Проход Санташ, по Регелю—2.027 метр.; плоскогорье Джаланаш, по Северцову—1.200 метр.; Хан-Тенгри—7.200 метр.; порог Музарта, по Костенко—3.350 метр.; гора Николая—5.300 метр.; Угус-бас (Терскей-Ала-тау)—5.030 метр.; проход Барскаун—3.600 метр.; проход Заука—3.895 метр.; Сырт верхнего Нарына (Каульбарс)—3.500 до 3.600 метр.; Талгар (заилийский Ала-тау)—4.600 метр.; Алматы (заилийский Ала-тау)—4.200 метр.; о. Иссык-Куль (по Семенову)—1.380 метр.; о. Иссык-Куль (по Голубеву)—1.615 метр.; укр. Нарынское (Каульбарс)—2.063 метр.; Верный—930 метр.

Западный Тянь-Шань: Туруг-арт, проход—3.500 метр.; Кара-бель, проход—3.883 метр.; Суйок, проход—3.870 метр.; Ког-арт, по Буняковскому—3.206 метр.; Таш-робат, по Буняковскому—3.930 метр.; о. Чатырь-куль, по Буняковскому—3.370 метр.; о. Сон-куль, по Буняковскому—2.866 метр.; прох. Шамс (Буняковский)—3.608 метр.; Гамыш или гора Семенова (хр. Александровский)—4.683 метр: Кара-бура (Талас-тау)—3.300 метр.: Мин-Джильке (Кара-тау)—2.100 метр.; Кара-тау—1.650 метр.; город Кокан—393 метр.; город Ташкент—462 метр. Верхний предел деревьев (по Остен-Сакену и Каульбарсу—от 2.700 до 3.000 метр.