Глава I Общий взгляд

«Индия»—одно из тех географических имен, которые имели много различных значений в течение веков. Сначала оно применялось только к той области, по которой протекает, по выходе из горных ущелий, река Синду, известная у западных народов под названием Инда, а потом его распространили последовательно на все восточные страны, которые посетили или о которых слышали древние. К бассейну Синда прибавился, как часть Индии, бассейн Ганга; полуостров Декана, затем восточные земли, лежащие по ту сторону Ганга, тоже получили это общее наименование. Острова, рассеянные на юго-востоке азиатского континента, также были причислены к индийской области, равно как все отдаленные архипелаги Малезии, где арабы опередили европейцев в своих торговых экспедициях. У средневековых писателей Индия заключала в себе также Аравию и Эфиопию; в их воображении она обнимала все «земли Солнца», то-есть страны Востока и Юга, резко отличающиеся своими произведениями и климатом от областей умеренного пояса. Наконец, когда Христофор Колумб поплыл на запад, чтобы отыскать крайнюю Азию с другой стороны нашей планеты, острова и другие континентальные берега, открытые испанцами в Новом Свете, были, естественно, названы великим мореплавателем именем тех земель, к которым, как он полагал, пристали его корабли. Новая «Индия», то-есть Антильские острова и соседняя Твердая земля (Costa ferma), сохранила название, данное ей Колумбом; по крайней мере, для отличия от восточной, или Ост-Индии, ее называют западной, или Вест-Индией, тогда как, по прискорбной географической сбивчивости понятий, первобытные племена Америки все еще обозначаются именем «индейцев», принадлежащим с гораздо большим правом жителям полуострова по сю сторону Ганга. Географическое выражение «Индия» получило, по крайней мере, некоторую точность, но если это имя применяется в тесном значении к двум восточным полуостровам Южной Азии, то оно обнимает также, в более общем смысле, архипелаги, простирающиеся на юго-восток по направлению к Австралии, между Японским морем и Индийским океаном. Исключая те случаи, где окажется нужным изложить общие соображения, относящиеся к сравнительной географии, настоящий том будет трактовать только о континентальной Индии и об островах, непосредственно к ней принадлежащих.

Во многих отношениях Восточная Индия представляет страну, где картины природы имеют наиболее грандиозный характер. На севере равнин Инда и Ганга высятся громады гор самых высоких на нашей планете, и нигде в другом месте мы не увидим, чтобы продолжался на более обширных пространствах контраст блистающих своими снежными вершинами величественных пиков с однообразным морем зелени, под которым исчезают нижния выпуклости рельефа почвы. По ту сторону северного ската Гималайского хребта тянутся одна за другой безводные, лишенные растительности, пустыни на массиве тибетских плоскогорий, прерываемые там и сям глубокими впадинами или долинами, где текут ручьи, где приютились деревья и люди; на полуденном склоне, напротив, земля понижается уступами до равнин, обильно орошаемых и необыкновенно богатых органическою жизнью. Внутри гористой области открываются, в виде обширных цирков, роскошные долины, как, например, Кашмирская,—долины, в которых народное воображение видело земной рай, где жило человечество во времена своего золотого века, и которые, действительно, представляют благословенные местности, почти неимеющие равных себе по здоровости климата, плодородию почвы, прелести и великолепию пейзажей, отражающихся в зеркальной поверхности озер и текущих вод, наконец, по блеску неба, которое развернулось исполинским куполом над амфитеатром снеговых гор. На другой оконечности Восточной Индии, в архипелагах, принадлежащих к Азии, могущество творческих сил обнаруживается явлениями иного рода. Там большие горы не проникают в высшие пространства атмосферы, где влажность падает всегда в состоянии снежных кристаллов, но они поднимаются над очагами вечно кипящей лавы, которые продолжаются на тысячи верст; ни в какой другой стране вулканические конусы, окруженные поясами зелени, не следуют один за другим с такою правильностью на расселинах почвы. Там твердые лавы, на которых не может произрастать ни одно растение, широкия площади грязи, пропасти, откуда с шумом вырывается пар, безмолвные цирки, или котловины, наполненные негодным для дыхания воздухом, составляют резкий контраст с лесами самой могучей растительности, где деревья переплетаются стволами и ветвями, переполненными растительным соком, который превращается в камедь, в ароматические вещества, в яды. Было время, когда вулканические явления, подобные наблюдаемым ныне на Зондских островах или даже превосходившие их по силе действия, происходили также и в собственной Индии. Груды лавы, рассеянные во множестве на плоских возвышенностях Декана, свидетельствуют о чрезвычайно сильной деятельности, которую некогда проявляли подземные вулканические очаги полуострова; но в настоящее время почва континентальной Индии находится в состоянии покоя и обнаруживает лишь вековые колебания, подобные тем, какие испытывают все берега материков. В равнинах Конкана, к востоку от Бомбея, еще видны кое-где эруптивные жерла; но на деканских землях теперь существует только одна кратерообразная котловина, та, которую наполняет на половину озеро Лунар, и где не заметно никаких следов извержения лавы. Единственный, бывший в недавнее время, вулканический взрыв, если он действительно имел место, произошел в море, верстах в пятнадцати от берегов Пондишери. На полуострове по ту сторону Ганга, правда, найдены конусы из лавы с правильным кратером, как, например, Паппа-лунг, к юго-востоку от Пазана, недалеко от р. Иравадди; но эти вулканы погасли еще во время миоценовой эпохи. Единственные извержения, о которых рассказывает история,—это извержения многочисленных грязевых вулканов, находящихся на островах Рамри, Чедуба и на соседнем материке, от Джиттатонга до устьев Иравадди. Некоторые островки, лежащие к востоку от Андаманских и которые могут быть рассматриваемы как гребень подводной горной цепи, параллельной этой группе, Баррен-Айленд и Наркандам, извергают по временам пепел и лаву.

Под небом Индии атмосферные явления отличаются большею силой и буйностью, чем где-либо. От холодных плоскогорий Тибета до знойных берегов полуостровов и от берегов Индийского океана до берегов Китайского моря, разности температуры, степени влажности воздуха, атмосферного давления, напряженности электричества бывают иногда столь значительны, что правильная перемена ветров недостаточна для восстановления равновесия; разражаются ураганы, не менее сильные, чем ураганы Антильских и Маскаренских островов, но более страшные по производимым ими опустошениям, так как они проходят над местностями, более богатыми и более населенными; часто путь индийского урагана был отмечен разрушением городов, где целые населения были погребены под развалинами зданий. Хотя омываемый океаном, западный полуостров Индии имеет, однако, свои пустыни, но на скаты его гор льются наиболее обильные дожди, какие только были где-либо измерены до сих пор: в ином округе Индустана выпадает дождя, средним числом, в двадцать раз более, чем на равной поверхности Франции, имеющей, сравнительно, сырой климат. Реки заключают в своих руслах жидкую массу, соразмерную обилию выпадающей дождевой воды; несмотря на относительно небольшую длину и узкий бассейн, индийские потоки, как, например, Брахмапутра, могут быть поставлены на-ряду с самыми могучими реками земного шара, и огромным количеством своих наносов они способствуют быстрому изменению очертания берегов: хотя они изливаются в океан с приливами, так что отлив дважды в сутки прочищает их устья, тем не менее, однако, большая часть главных рек Индии и Индо-Китая выдвинула свои дельты на большие расстояния в море. Даже по рельефу морского дна и по явлениям, происходящим в глубинах моря, Индия отличается от других областей земли. Южные моря, воды Антильских и Багамских островов имеют свои коралловые кольца, но никакой архипелаг Мадрепоровых островов не может сравняться с «десятью тысячами островов» Малдивского архипелага, замечательного необыкновенною правильностью своих кольцеобразных рифов, состоящих из других «атоллов», которые, в свою очередь, подразделяются на подводные камни точно такой же формы, едва выступающие над поверхностью моря своими обломанными скалами.

Часть человечества, живущая в Восточной Индии и особенно в собственно так-называемом Индустане, есть одна из тех, которые, по важности своей исторической роли, начиная с первых времен цивилизации, могут оспаривать первое место у народов запада. Уже самая численность обеспечивает ей видное место между группами наций, так как более одной пятой человеческого рода, слишком 300 миллионов людей, скучено на двух полуостровах, от устьев Инда до Сингапурского пролива; следовательно, обитатели этих стран в четыре или в пять раз более сближены друг с другом, чем жители остальной земли, и в некоторых, особенно счастливых в этом отношении областях, каковы, например, равнины Ауда и Бенгалии, земля населена таким большим числом людей, какого не встретишь нигде в другом месте, за исключением больших городов. Правда, значение и дела наций измеряются не густотой их населенности; но именно между общими предками нынешних индусов и их соседей на северном склоне Гинду-куша историки отыскали, между первыми воспитателями цивилизованного человечества, тех, которые всего более приближаются к западным народам по языку и гению и которые оставили нам в наиболее чистом состоянии начатки нашей первобытной образованности.

Еще в прошлом столетии ученые, задавшиеся целью отыскать начало и происхождение европейской культуры, обращали взоры преимущественно к Греции и Малой Азии; они выпытывали также у древнего Египта и у Халдеи их исторические тайны; но открытие сокровищ, которыми нынешний мир обязан отделенным от него длинным рядом веков первобытным человеческим обществам Верхнего Пенджаба, принадлежит искателям недавних и современных нам поколений. На расстоянии более чем 3.000 лет почтенные слова вед, произнесенные ришиями, или «мудрецами», представляются людям наших дней как бы песнями их детства: им кажется, как будто они слышали их в колыбели, повторяли их в сновидении, в грезах, до такой степени они вызывают в их уме знакомые впечатления; они как будто узнают глубоко запечатленную память их собственного прошлого в истории этого общества отдаленных времен. Культ ведических племен, поселившихся на берегах «Семи рек», тот же самый, который ребенок воспроизводит инстинктивно, трепеща перед грозой, взывая, словно к божеству, к солнцу и дождю, олицетворяя все предметы природы, деревья, ручьи и облака. Простые мифы этой первобытной религии арийских пахарей переходили из поколения в поколение, из культа в культ, и после тысячи изменений, которым они подвергались вследствие примеси различных элементов, их можно различить и теперь еще; даже имена древних богов незабыты. Иная сказка, которую где-нибудь в Тюрингии, в Абруццах или в Лимузене старая поселянка рассказывает в длинные зимние вечера, походит, как две капли воды, на рассказы, которые можно услышать по вечерам в хижинах Декана или Раджпутаны; от устья Меконга до мысов Финистерре Европы, тот или другой суеверный обряд всегда соблюдается крестьянином в важных обстоятельствах его жизни, хотя первоначальный смысл этого обряда ему совершенно неизвестен.

И в то время, как этот общий капитал, общий запас знаний сохранялся в народном уме, от одного до другого конца Старого Света, успехи, достигнутые в высших сферах мысли, у родственных наций, разделенных «индийским Кавказом», шли путем соответственной эволюции. Индусские философы затрогивали великия проблемы жизни с такою же смелостью и такою же широтою взглядов, как это делали позднее метафизики Греции и западных стран; в то же время рапсоды воспевали деяния героев, и мало-по-малу образовались дивныя эпопеи, отдаленный отголосок которых мы находим в Илиаде; басни и сказки обратили в пословицу «мудрость Индии»; появилась драма, смешанная в начале с гимнами храмов, и вскоре стала развиваться с полною свободой, чтобы достигнуть такой силы чувства и выражения, которая никогда не была превзойдена. Да и самый язык, на котором были написаны эти чудные творения, не связан ли он самым близким родством с «арийскими» языками, которые постепенно получили преобладание в Европе, и которыми в Новом Свете и в Австралии говорит теперь более ста миллионов человек? Между флексивными языками есть ли более богатые, более гибкие, более звучные, чем этот прекрасный санскрит, где филологи, страстно изучающие его, отыскивают с радостью корни и первобытные формы их собственных европейских языков? Через речь, то-есть через живую, воплотившуюся в слове мысль, многие народы дошли до познания своего истинного родства. Индия—родная сестра Европы; с тех пор как она была, так сказать, вновь открыта научной критикой, она доставила западным исследователям более, чем всякая другая страна, элементы, которые позволили им признать и классифицировать три новые науки: сравнительную филологию, сравнительную мифологию и сравнительную юриспруденцию. Не индусам ли также мы обязаны десятичной системой счисления и употреблением нуля ? Исключая изобретение финикийского письма, от которого ведут свое происхождение как индийские алфавиты, так греческая и латинская азбуки, есть ли хоть одно открытие, которое содействовало бы более, чем этот способ нумерации, успехам, достигнутым человечеством в познании планеты и эксплоатации её сокровищ?

Тем не менее, однако, «арийский» мир, который начинается на полуденном склоне Гинду-куша бассейном Инда, всегда оставался совершенно самобытным, отличным от родственных наций запада. Индия совершенно отделена, если не на северо-востоке, со стороны Китая, то, по крайней мере, на западе и на северо-западе со стороны Персии, безводными пространствами, дикими, необработанными плоскогорьями, высокими, покрытыми снегом горами. Эти географические границы начертаны природой так резко и определенно, что они не могли не сделаться в то же время и этнологическими границами, несмотря на экспедиции завоевателей и временные присоединения земель: с той и другой стороны различные родственные по языку народы следовали в своем историческом развитии каждый своим отдельным путем. Однако, пороги горных цепей, через которые арийские предки обоих склонов поддерживали взаимные сношения, не настолько высоки и не настолько завалены снегами, чтобы могло когда-либо прерываться сообщение между Восточной Индией и Передней Азией. Армии и караваны знали дорогу через Бамианский перевал и другие горные проходы Гинду-куша и умели спускаться к равнинам Индии историческим путем, проложенным по берегам реки Кабул. Если народы Европы прерывали в разные времена сношения, прямые или косвенные, с Индустаном, то причиной тому были завоевательные войны и нашествия, воздвигавшие преграду между двумя оконечностями арийского мира.

В своей совокупности, земли, известные под именем Восточной Индии, не представляют географического целого, столь же определенно ограниченного, как европейский континент, и вследствие того, история не имеет там того же характера единства. Правда, Индия по сю сторону Ганга, рассматриваемая отдельно, есть одна из тех стран, которые отличаются наибольшею геометрическою точностью в своих внешних очертаниях. Море и горы ограничивают ее в виде площади многоугольника, почти правильной; но Индия по ту сторону Ганга далеко не имеет столь же определенных контуров на своих континентальных границах. Напротив, горные цепи и речные долины расположены там таким образом, что от Бармании, Лаоса и Аннама до провинций Срединной империи везде находится пояс постепенного перехода; как показывает самое имя «Индокитай», предложенное впервые Мальт-Бреном и общепринятое со времен знаменитого французского географа для юго-восточного полуострова Азии, эта земля принадлежит как географически, так исторически, к двум соседним мирам. Что касается островов и архипелагов, то самая разбросанность их среди морей делает из них столько же отдельных областей, особых мирков, и некоторые из этих островов редко посещаются—или по причине рифов, которыми они защищены, как неприступною стеной, или по причине вулканических извержений, которые их опустошают, или, наконец, по причине непроходимых лесов, покрывающих их поверхность. Даже на материке многие местности Индии усеяны стоячими водами и покрыты джунглями, которые заставляют путешественников делать большие обходы.

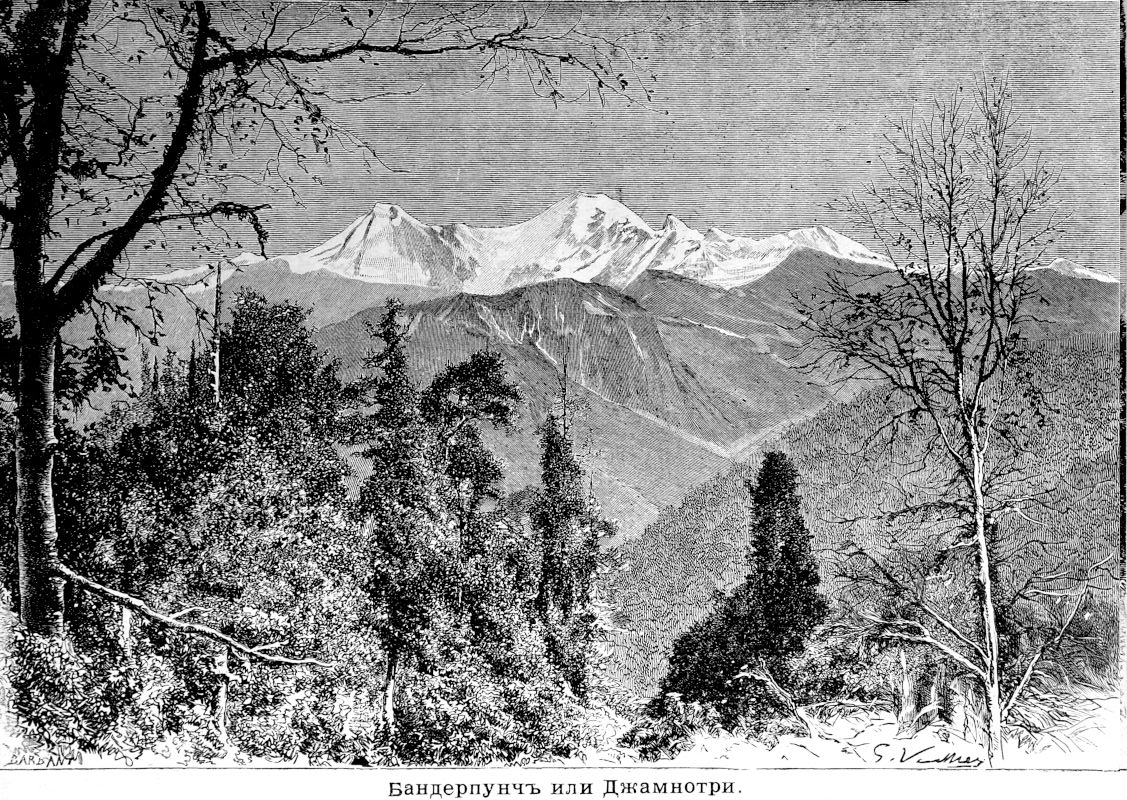

Разделенная таким образом на резко обособленные части, Восточная Индия не может, понятно, сравниться с Европой по объему исторического движения. В Индии никогда не возникало империи, подобной, по размерам, колоссальному римскому миру, который обнимал почти весь бассейн Средиземного моря и был ограничен на севере только волнами Атлантического океана и обширными лесами Германии, на юге только пустынями Африки. Хотя громадный «римский мир» распался, и Европа разделена теперь на множество государств, иногда враждующих между собою, однако, нации почти всего европейского континента морально и интеллектуально достаточно близки друг к другу, чтобы считать себя происходящими от одной и той же расы, говорить языками одинакового происхождения, черпать в одном и том же источнике мифов и идей, быть причастными общей цивилизации, местные уклонения и различия которой уменьшаются с каждым днем. В Индии, напротив, расовые отличия остались до настоящей минуты резко выраженными; даже в собственно так-называемом Индустане существует не менее пяти отдельных рас, вполне разграниченных одна от другой как наружным видом, так нравами и языком. Раса, имеющая преобладающее влияние—раса «арийцев», чистые представители которой живут в верхнем бассейне Ганга, в виду священных гор Джамнотри и Ганготри, заключает в себе, вероятно, не более десяти миллионов индивидуумов, если принимать в рассчет только тех её представителей, которые носят имя браманов; но, несмотря на учреждение каст, которое, впрочем, возникло в позднейшее время, после эпохи нашествий, и действие которого буддизм приостановил на несколько веков, арийцы-победители разнообразно смешались с коренными жителями страны. Подвергаясь сами индийскому влиянию, они в то же время арианизировали постепенно туземных народцев полуострова; в северных и средних областях Индии и на острове Цейлоне насчитывают не менее 170 миллионов жителей, говорящих индийскими наречиями. Южная Индия составляет, в своей совокупности, другую глоссологическую область, именно область дравидских идиомов. В центральных провинциях народности еще полудикия, каковы колы, санталы, мундахи, гонды и разные другие племена, которые происходят, вероятно, от древнейших владетелей полуострова, оттесненных мало-по-малу к гористым и лесистым местностям внутренней Индии, говорят диалектами третьего семейства, которое вообще называют коларийским, по имени одного из главных народов этой группы первобытного населения. Другое племя, хази или хазиа, живущее в гористой области, между бассейном Брахмапутры и бассейном Иравадди, составляет само по себе четвертое семейство, совершенно отличное по языку от всех соседних семейств. Наконец, идиомы бод, или тибето-барманские, господствующие на Гималайских горах и в Западном Индокитае, наречия тай, или сиамской группы мой, или аннамской труппы, и многочисленные говоры, известные под общим именем малайского языка, представляют столько же ясно различающихся между собою делений, свидетельствующих о чрезвычайном разнообразии происхождений. Кюст насчитывает в Восточной Индии не менее 243 различных языков, представляющих всевозможные переходы от моносиллабических (односложных) говоров Индо-Китая до богатых флексивных наречий Индустана, происшедших от санскритского языка.

Область религий, которые получили начало в северных равнинах Индии, распространилась, благодаря пропаганде, гораздо далее, чем область арийских языков, и эти культы всюду принесли с собою соответственную цивилизацию. Что бы ни говорили, браманизм, сменивший древние ведические обрядности, стремился, как и все другие религии, покорить себе мир; он распространил свои завоевания даже на остров Яву и на соседние с ним острова Бали и Ломбок, где до сих пор еще можно найти его влияние в наречии, преданиях, нравах, искусствах, политических учреждениях. Все языки Восточной Индии сохранили, по крайней мере, следы мифов и эпопей, которым их научили индусские миссионеры; даже у языческих народцев на Малайских островах и в лесах Индо-Китая можно встретить религиозные церемонии, напоминающие некоторыми чертами обряды, которые некогда практиковались в стране индийского Семиречья. Но пропаганда учеников Будды была несравненно более деятельна, чем пропаганда браманских религий. С рвением, которое никогда и никем не было превзойдено,глашатаи «великаго учения» пошли на поиски всех народов, варварских и цивилизованных, чтобы проповедывать им благую весть о равенстве, самоотвержении, справедливости и братской любви. Они перешли даже за границы Восточной Индии и, перебравшись через Гинду-куш, Памир, Гималаи, пытались осуществить грандиозный план нравственного завоевания всех стран, которые простираются за этими горами до Тихого океана. Их вера покорила себе населения Тибета, Монголии, Китая, Японии, и влияние её проявилось, в форме шаманства, даже на берегах полярных вод, у чукчей, тунгусов и самоедов: еще в первой половине текущего столетия, до великих китайских революций и до изумительного размножения белой расы в Европе и в Новом Свете, религия Будды имела гораздо более значительное число последователей, чем католический культ и различные секты, прикрывающиеся именем Иисуса Христа. Но в то время, как буддизм распространялся таким образом за пределами своего отечества, принося с собою индусские идеи и, во многих странах, знание его священнаго языка, пали, и «божественнаго» письма, нагари, он терял мало-по-малу свое владычество в самом Индустане и даже был там и сям грубо оттеснен в верхния долины гор; кастовый дух, представляемый различными культами браманского происхождения, опять взял верх. Впоследствии явилась третья религия, религия ислама, принесенная из Западной Азии путем пропаганды и оружия, и замечательно, что новая вера получила наиболее важное значение именно в священной стране «Семи рек», превратившейся теперь в Пенджаб, или «Пятиречье»: так, одни религии сменяются другими на одной и той же почве, подобно тому, как в одном и том же лесу древесные породы меняются из века в век в известном порядке, по закону естественного кругооборота. Следуя с арабскими кораблями по большим торговым путям, магометанство распространилось также в архипелагах юго-восточной Азии, где оно образовало новый слой на основе различных местных религий. Что касается христианства, то оно стало господствующей религией только в тех местностях, где оно было навязано силой, как, например, недавно в Калькутте и на острове Цейлоне; но во всех этих округах католицизм скоро утратил свое кажущееся преобладание над национальными культами, перестав быть государственною религией.

Начиная с отдаленной эпохи арийских переселений, народы Индии всегда играли пассивную роль в истории войн и завоеваний. С нравственной точки зрения, экспансивная сила индусского гения была весьма значительна, как это доказывают торжество буддизма во всей Восточной Азии и глубокое влияние, которое идеи, традиции и мифы индийского происхождения оказывали на философов и теологов Передней Азии, Египта и Греции, в течение периода, подготовившего восшествие христианства. Но, с материальной точки зрения, индусские народы, еще не достигшие до создания и утверждения своего собственного политического единства, не могли помышлять о вторжении в соседния страны. Да и какая земля могла бы казаться им заманчивой в сравнении с их родиной, столь богатой произведениями всякого рода, такой прекрасной, с её обильными текучими водами, лесами и горами? Сопредельные земли, на северо-востоке—холмы, населенные разбойничьими племенами, на севере—нездоровые леса и снеговые горы, на западе—дикия ущелья и угрюмая пустыня, были для них страшными пространствами, куда отваживались проникать только купцы, ходившие караванами. За исключением таинственных цыган, которых считают потомками джатов, или банджари, прогнанных с берегов Синда арабами, в восьмом и девятом столетиях, но которые соединились с другими изгнанниками или выходцами из Индии—может быть, с тою кастой странствующих котельников, которые ввели бронзу в западных странах—в исторические времена не было ни одного примера массовой эмиграции индусских населений; никакой завоевательный поход не имел исходной точки в равнинах Индустана, чтобы направиться за горы в Западную Азию. Хотя Индия с трех сторон окружена морем, и общее протяжение её берегов составляет около 6.000 километров, однако, индусы никогда не были великими мореплавателями, и выселение из отечества было даже воспрещено двум высшим кастам. Правда, индусы баниг-яна, или банианы, по большей части выходцы из Гудзерата и с соседнего морского берега, встречаются во всех портовых городах Аравийского моря; но во все времена, начиная с эпохи Гирама и Соломона до путешествия Васко-де-Гамы, наибольшая часть внешней торговли полуострова производилась чрез посредство арабов.

Но сколько честолюбивых государей, сколько полководцев, жаждавших славы и возвышения, пытались завоевать эту Индию, самое имя которой сделалось синонимом бесконечных и неисчерпаемых богатств! Оттуда привозились драгоценные ткани, оружие с богатыми украшениями из накладной работы, резные изделия из слоновой кости, жемчуг, алмазы и золото; западные народы приписывали этой стране чудес все сокровища сказочных царств. Уже Семирамида посылала свои армии до Синда; Кир сам ходил с войском к границам Индии, и легенда говорит, что на возвратном пути все, сопровождавшие персидского завоевателя, погибли в пустынях Гедрозии, то-есть Южного Белуджистана. Дарий, сын Гистаспа, возобновил планы Кира; около начала пятого столетия старой эры, первая исторически достоверная экспедиция персов, подготовленная, как рассказывает Геродот, за несколько лет перед тем географическою рекогносцировкой, произведенной Скилаксом Кариандским, была предпринята в области, расположенные по течению Синда, как о том свидетельствуют древние персидские надписи. Победитель персов, Александр Македонский, не хотел остаться позади их подвигов; он решился даже превзойти их, «открывая нациям известного мира,—говорит Квинт-Курций,—страны, которые природа долго скрывала». Он перешел Инд и, следуя на юго-восток в направлении, параллельном первым отрогам Гималайского хребта и, без сомнения мало отличном от той «царской дороги», удвоенной теперь железным путем, которая во все времена была главным трактом от хребтов и перевалов Гинду-куша к равнинам Ганга, форсировал переход через реку Гидасп, или Джилам, вероятно, верстах в тридцати ниже того места, где в наши дни стоит город того же имени. Вид мест вполне подтверждает описания древних авторов; так, например, там отыскали боковую долину, по которой Александр Великий пробирался ночью, чтобы напасть неожиданно на войска царя Пора, и гора, господствующая с северной стороны над всей страной, до сих пор носит еще имя «горы Солнца», или Бальнат-ка-тила, как в то время, когда Пор вопрошал там оракула. За Джиламом македонский герой переправился последовательно через две другие реки Пятиречья, Ацезин (Чинаб) и Гидраот (Рави); но его армия, уставшая покорять мир, заставила его остановиться на берегу реки Гифазис, где он воздвиг двенадцать жертвенников своей собственной славе: высоты, расположенные на севере, в земле Манди, и теперь еще известны в крае под названием Сикандар-ка-дар, или «Александровых гор». Там долгое время находились границы известного мира, как это указывает таблица Пейтингера: «далее уже нет ничего, кроме реки Океана, которая окружает весь материк, то-есть весь свет». Вернувшись тем же путем к месту своей победы, на берега Джилама, где он велел построить, с одной стороны, город Никею, а с другой—город Буцефал, Александр Великий спустился затем вниз по течению Гидаспа до Инда, потом по этой реке до моря, исследуя речные рукава, устья и гавани и основывая города на удобных для этого местах, с целью установить постоянные сообщения между Востоком и Западом. Так было положено начало научному исследованию Индии. С этой эпохи дороги на полуостров не были забыты западными народами, и до времен Юстиниана купцы из Рима, Византии и Александрии ездили прямым путем в Индию, по следам македонского царя. Один посол Селевка-Никатора, Мегасфен, проник гораздо далее внутрь Индустана, так как он посетил город Палиботру, в нижней равнине Ганга. Царь Сандрокотт, принимавший его при своем дворе, был, без сомнения, не кто иной, как знаменитый Шандрагунта индусских летописей; это первая историческая личность, о которой упоминают в одно и то же время повествования греческих историков и рассказы индийских писателей.

После похода Александра Македонскаго первое большое нашествие было вторжение мусульман. С начала восьмого столетия арабы приходили в долину Инда, и в течение следовавших затем восьмисот лет, до основания могущественного магометанского царства, известного в истории под именем империи «Великого Могола (Монгола)», северо-западная граница Индустана оставалась почти всегда открытою чужеземным завоевателем. Но султан Бабер, покоритель Северной Индии, еще не переходил через перевалы, ведущие из Туркестана в бассейн Синда, как уже европейские мореплаватели, обогнув мыс Доброй Надежды, отняли у горных тропинок Гинду-куша большую часть их исторической важности для торговли и для войны; совершив плавание кругом Старого Света, португальские корабли, так сказать, заставили Европу сделать поворот фронта; вместо того, чтобы смотреть на Восток через Египет и Персию, она должна была повернуться лицом к югу, чтобы вступить в сношение с Индией. Теперь Лиссабон занял место Венеции и сделался раздавателем сокровищ, привозимых с полуострова Ганга: равновесие мира вдруг изменилось. С этого времени морские державы Европы были ближе к Индии, чем государства центральной Азии, если не по расстоянию, то, по крайней мере, по времени путешествия, и, следовательно, располагали выгодами, превосходящими те преимущества, какими пользовались прежние завоеватели. Португальцы не довольствовались меновой торговлей с малабарскими городами: они скоро сами водворились на полуострове, но немного времени спустя явились уже соперники, чтобы оспаривать у них и чтобы увеличить завоеванную территорию. Голландцы, англичане, датчане, французы приходили последовательно основывать свои торговые конторы на индийской почве, и одно время можно было даже надеяться, что Дюпле приобретет для Франции Деканскую империю; но, оставленные без поддержки метрополией, маленькие французские отряды были уничтожены войсками английской ост-индской компании, и эта последняя, захватив в свои руки все главные торговые места и все стратегические пункты, сделалась самодержавной властительницей страны. В начале текущего столетия, в 1803 году, англичане овладели столицей Великого Могола и низвели преемника султана Акбара на степень простого пенсионера «компании»; затем, последовательно, они подчинили своей власти всех раджей полуострова или даже просто присоединили их владения к Англо-индийской империи. Теперь индийская императрица управляет непосредственно или косвенно 300 миллионами подданных в Индустане; она владеет также самою богатою частью Бармании и повелевает почти всеми царьками Малакского полуострова; на самой оконечности этого полуострова, в том месте, где необходимо должны проходить все корабли, огибающие юго-восток азиатского континента, она открыла всемирной торговле большой рынок—Сингапур. С своей стороны, Франция взяла в Кохинхине и в Камбодже область более значительную, чем были в прошлом столетии её владения в Индустане. Наконец, китайцы, не присоединив непосредственно к «Цветущему царству» ни малейшего мыска, ни малейшего островка индийских земель, извлекают из этих стран больше выгод, чем многие из европейских держав: по промышленности, торговле, колонизации, они должны быть считаемы истинными завоевателями; можно сказать, что Сиам, в экономическом отношении, принадлежит им больше, чем самим сиамцам. На всем пространстве Восточной Индии действительно независимыми народами можно считать только населения Непала и Бутана, да племена полуцивилизованные или дикия, живущие в гималайских долинах, в индо-китайских лесах и на некоторых Малайских островах.

Если исключить некоторые области на тибетской границе, каковы Бутан и Верхний Ассам, а полуостров Индустана уже хорошо известен с точки зрения географического рельефа, и карты некоторых из его провинций в отношении точности не уступают картам западноевропейских стран; что же касается Индии по ту сторону Ганга, то там правильные исследования производились только в английских и французских владениях, да вдоль морского прибережья. Замечательный контраст существует в этом отношении между берегами Индо-Китая и внутренними землями. В то время, когда тысячи судов проходят каждый год в Малайском проливе, большая часть областей Лаоса и Северной Бармании остаются до сих пор вне маршрутов европейских путешественников, и даже долины больших рек еще не везде обследованы. Но это состояние неведения относительно стран, столь любопытных, которые отделяют Бенгальский залив от верхней долины Янтсекианга, не может быть продолжительным. Побуждаемые интересами торговли, народы стараются везде сближаться друг с другом прямыми путями, оставляя прежние длинные объезды вокруг полуостровов. Подобно тому, как, отправляясь из Марсели в Бомбей, путешественники предпочитают кратчайший путь через Суэзский перешеек продолжительному плаванию вокруг Африки, и как они современем будут следовать из Европы в Азию по той или другой из железных дорог, проходящих через Константинополь и долину Евфрата или через Кавказ и Хайбер, так точно Калькутта, рано или поздно, соединится с городами Восточного Китая различными сухопутными дорогами, и именно через местности, почти совершенно неизвестные в наши дни, будет проложен один из главных и наиболее посещаемых путей нашей планеты. Индия и Китай, две самые многолюдные страны в свете, заключающие вместе целую половину земного населения, не имеют еще дороги, которая соединяла бы их непосредственно,—факт, как нельзя лучше подтверждающий ту истину, что человек едва только начинает вступать во владение и пользование земным шаром, которого он величает себя хозяином и господином.