Глава II Индустан

I. Общий вид страны

Имя Индустан—персидского происхождения; оно означает «Земля индусов», и есть, в несколько измененной форме, то же самое, что и древнее название «Индия», применяемое к полуострову Ганга уже со времен, предшествовавших истории. Откуда произошло это слово, которое во времена великих географических открытий, ознаменовавших пятнадцатое и шестнадцатое столетия, было употребляемо для всех стран тропического пояса и которым до сих пор еще обозначают Антильские острова и прибрежные земли Караибского моря, точно так же, как полуострова и острова юго-восточной Азии? По толкованию большинства комментаторов, это имя есть не что иное, как название реки Синду, переделанное западными народами в Инду, Индос, Индус или Инд: весь полуостров, как они полагают, был назван по имени главного потока, который орошал поля первобытных арийцев. Но эта этимология показалась уж слишком простой, что и помешало ей сделаться общепринятой. Уже буддийский пилигрим Гиуэн-Тсанг производил имя страны от слов ин-ту, означающих «луну», на том основании, что жрецы просвещали свое отечество, отражая, как месяц, свет солнца. Другие видят в названии Индии имя бога Индры, рука которого также управляет движением луны на небесах, так что, следовательно, Индустан есть по преимуществу «подлунный мир». Полуостров Ганга носит также разные поэтические наименования: это Сударсана или «Вьюнок», Бхарата-варша, «Плодородная страна», «Цветок лотоса», или, наконец Джамбу-двипа, «Ямболовый остров», названный так в честь одного красивого индийского дерева из семейства миртовых—ямболы или евгении (Eugenia jambolana); на одной из гор Гималайского хребта стоит одно из этих дерев, «святое, бессмертное, достающее небес, обремененное плодами, которые падают на землю с оглушительным шумом и выпускают из себя целые реки сока». Что касается названий Ариа-варта, Ариа-бхуми, Ариа-деса, «земля, область или край арийцев», данных стране расой завоевателей, то они могли применяться только к местностям, занятым арийцами, то-есть к бассейну «Семиречья» и к равнинам, простирающимся на восток до Джамны. История ведийских арийцев останавливается на той эпохе, когда эти выходцы с северо-запада пришли на берега Ганга. Но их преемники, привилегированные члены высшей касты, без сомнения, имели притязание на всю обитаемую ими страну, считая ее как бы своим частным владением: Гиуэн-Тсанг, между другими именами нынешней Индии, упоминает также название «царства поломенов», то-есть браманов.

Естественные границы Индустана так ясно очерчены, что единство полуострова, даже принадлежащего различным расам и разделенного на многие враждебные друг другу государства, было сознаваемо во все времена; как некогда Италия, Индия всегда имела значение «географического выражения». На протяжении около 12.000 километров море и горы совершенно опоясывают страну, громадную территорию, поверхность которой заключает не менее 3.750.000 квадр. километров, то-есть, в двенадцать слишком раз превышает площадь Британских островов, или составляет более трети Европы, и которая простирается от экваториальных областей до 12 слишком градусов внутрь умеренного пояса. Пространство Индустана, включая сюда французские и португальские владения, а также Непал, Бутан, маленькия независимые государства в Гималайских горах и Сингпо, но без Манипура, Джиттатонга и английской Бармании, исчисляется в 3.753.358 кв. километров. Пространство Индустана, с островом Цейлоном, островами Малдивскими, Лакедивскими и островками Чагос, определяют в 3.826.034 квадратных километра. Правда, браминские ученые и европейские географы, увлеченные манией условных делений, хотели было принять течение Инда за северо-западный предел Индустана; но не изменчивое ложе рек, а горы с их климатическими поясами, с их населениями, ведущими образ жизни, совершенно отличный от образа жизни обитателей равнин, составляют истинные границы между странами. Туземцы бассейна Инда никогда не ошибались на этот счет; во все времена они понимали контраст, существующий между «теплою областью», где находятся их города, и «холодною областью» плоскогорий и возвышенных долин, населенных теперь афганцами, и на горы, известные в наши дни под именами Сефид-кух, Сулейман-даг, Хиртар, они всегда смотрели и смотрят как на естественную границу своего отечества. Если брамины, ревниво сберегающие чистоту своей веры, запретили поклонникам Брамы переходить за Инд, то этот запрет, явившийся в относительно недавнее время, был вызван магометанскими нашествиями, которые имели следствием перемену религий в северо-западной части Индии. Тогда как браманские общины встречаются еще в довольно большом числе во всех частях Пятиречья, лежащих к востоку от Инда, они очень редки на западе от этой реки.

С самого начала исторических времен индусы знали истинную форму обитаемого ими полуострова; когда геометры экспедиции Александра Македонского прибыли на берега Инда, сведения, которые им дали и которые были подтверждены впоследствии посланникам сирийских царей, позволили им составить карту, совершенно точную в её общих контурах. По Эратосфену, который утилизировал собранные греческими исследователями данные, Индия имеет форму неравностороннего четыреугольника, и длина, которую он дает различным сторонам, приблизительно совпадает с истинными размерами. Но хотя окружность полуострова далеко не отличается геометрическою правильностью, однако, прекрасное равновесие страны, симметрически расположенной между двумя морями, которые омывают ее на востоке и на западе, и у подножия величественных гор, которые господствуют над нею на севере, естественно должно было увлечь индусских ученых к преувеличениям относительно ритма внешних очертаний их отечества. Разбирая описание земли, составленное индийским мудрецом Санджаей, ученый комментаторы пришли к тому заключению, что Индустан представлялся ему в виде равностороннего треугольника, совершенно правильного, разделенного на четыре второстепенных треугольника, равных между собою, но в том же самом рассказе Санджая сравнивает так же поэтично, хотя и менее верно, «круг Джамбу-двипы» (Ямболового острова) с военным диском, потом с четырелепестным лотосом. Это последнее сравнение страны с «священным цветком» было, повидимому, самое обыкновенное, общепринятое, и о нем упоминают буддийские пилигримы, приходившие из Китая. Астрономы шестого столетия христианской эры опять берут, для сравнения, фигуру лотоса, чтобы разделить Индию на девять частей, соответствующих центру цветка и восьми лепесткам, имя которых, впрочем, несколько раз менялось. Даже весь свет был сравниваем с огромным цветком, состоящим то из четырех, то из семи или девяти лепестков, соответствующих такому же числу двип, «островов» или полуостровов, расположенных концентрическими кругами вокруг Меру, «золотой горы», которая служила местопребыванием богов. Каждый из этих кругов земель был окружен отдельным океаном, образованным колеей колесницы Приявата.

После Александра Великого и Селевкидов, истинная форма Индустана была забыта греками, ученые комментаторы, овладев старинными документами, мало-по-малу исказили их, придавая им смысл, совершенно отличный от того, который они имели на самом деле. В географии Птоломея Индия по сю сторону Ганга уже утратила форму полуострова; очень расширенная по направлению от востока к западу, она, напротив, съуживается по направлению от севера к югу, и некоторые из её мысов получают более важное значение, чем мыс Коморин; несмотря на составленную сеть широт и долгот, форма Индии была так искажена александрийским географом, как она не была искажена даже мистической фигурой цветка лотоса. Градусы, означенные на картах, послужили только к тому, чтобы увековечить ошибочное представление, которое и продолжало господствовать до той эпохи, когда японские мореплаватели могли обследовать истинное положение индийских берегов. Со времени знаменитого путешествия Васко-де-Гамы истинная форма полуострова Ганга постепенно восстановилась для географов, и французский географ д’Анвиль мог резюмировать все наблюдения своих предшественников в своей превосходной карте, которая вышла в свет в половине восемнадцатого столетия; но первые топографические съемки явились только в 1763 году, вместе с исследованиями Реннеля, «отца индийской географии», относительно равнин по нижнему течению Ганга. Около сорока лет спустя, в 1802 году, Лембтон начал от Мадраса, как исходного пункта, работы по триангуляционной съемке, которая в 1882 году еще не была вполне окончена. Правда, что это труд громадный, и препятствия и лишения всякого рода, которые приходится одолевать и переносить его исполнителям, лихорадки, постоянно свирепствующие в джунглях и болотистых местностях, делают его более опасным для человеческой жизни, чем даже поле сражения; смертность всегда была менее сильна среди индийских солдат в походе и на войне, нежели среди географов топографической бригады. В настоящее время геодезические операции продолжаются по ту сторону Соломоновой горы (Сулейман-даг), в Афганистане и Белуджистане, на севере они проникают в долины и на гребни Гималайских гор, в ожидания того времени, когда можно будет продолжать через Тибет измерение «большой дуги» меридиана, которая начинается на мысе Коморин и должна со временем окончиться на сибирских мысах, в Ледовитом океане; на востоке сеть треугольников проникает из Ассама в Верхнюю Барманию и соединяется с Банкоком через бассейны рек Иравадди и Салуэн. Окончательная карта, состоящая из 177 листов, которая должна резюмировать результаты исследования Индии, а также западных берегов Индо-Китая и полуострова Маллаки, уже составлена на две трети, и тысячи специальных карт и планов раскрывают перед нами все географические детали страны.

В совокупности своего рельефа, Индия по сю сторону Ганга состоит из двух областей треугольной формы, имеющих общее основание и резко отличающихся одна от другой; эти две области—Южная Индия и северная индо-гангесская равнина, которые Карл Риттер, в своих мемуарах по географии, сравнивал с Апеннинским полуостровом и с равнинами по течению По, окаймленными полукруговым валом Альпийских гор. Действительно, во многих отношениях конфигурация земель на азиатском континенте напоминает контуры Европы. Каждая из этих двух частей света разрезана на юге на три полуострова, имеющие общее сходство по некоторым своим чертам Индия—это азиатская Италия. Но пока истинная причина этих отдаленных аналогий между континентальными формами Европы и Азии нам не известна, достаточно указать на них, не пытаясь искать в этом факте, как это часто делали, какое-то мистическое соответствие между различными частями земного шара.

Южный треугольник Индии, берега которого тянутся от устья р. Нарбады до устья р. Маханадди, представляет возвышенность, область горных цепей и плоскогорий: это та половина Индустана, которой следовало бы оставить специально название «Полуострова». Центральная часть этой территории, Декан, прежде Декшин или Дакшина-пата, то-есть, «Юг» или «земля, лежащая по правую руку» (когда смотришь на восток), представляет страну различной высоты, среднее возвышение которой над уровнем моря от 300 до 1.000 метров и которая в целом имеет покатость по направлению от запада к востоку. Декан состоит, почти на всем своем протяжении, из плоскогорья образованного из гнейса и переходных формаций, которое некогда составляло почти островную группу, в ту эпоху, когда Северная Индия была частью покрыта водами океана. Но эти первые или основные пласты Декана покрыты, на пространстве слишком 500.000 квадр. километров,—то-есть на пространстве, равном площади всей Франции,—застывшими потоками базальтовых трапов большой толщины, имеющими в некоторых местах мощность в несколько сот и даже более тысячи метров; там и сям на плато из лав перерезанные оврагами крутые утесы, возвышающиеся в виде холмов, указывают конечный откос потоков лавы, вышедших в жидком состоянии из вулканических кратеров, давно уже изгладившихся и не оставивших после себя никаких следов. Эти вулканические излияния происходили в течение мелового периода и даже в первые времена эоценовых веков; но с той эпохи почва Декана пребывает в состоянии покоя, и периодическое чередование дождей, ветров, жаров и холодов, исполняя свою работу обнажения формаций, разрушило во многих местах обшивку лав, которая некогда занимала гораздо более значительное протяжение, чем в наши дни. Кроме того, поверхность трапов разложилась под влиянием атмосферных деятелей и преобразовалась в слой латерита, горной породы, которая, может быть, вне Индустана и Индо-Китая не встречается нигде, кроме мыса Доброй Надежды: это железистая глина, образующая слой толщиной от 10 до 60 метров и продолжающаяся в виде бесконечных равнин, серых или красноватых, покрытых скудною растительностью: глина эта испещрена, словно лентами, полосами ржавого цвета, которые часто придают ей вид яшмы; в других местах она походит на лаву. Дождевая вода тотчас же исчезает в скважинах этой горной породы, и поверхностная земля, впрочем очень тонкая, остается всегда сухой и жадно впитывает влагу. Целые, довольно толстые слои этой формации, смешанные с обломками всякого рода, с гравием и песком, были увлекаемы с плоскогорий и переносимы ветрами и дождями в нижния долины и равнины; даже на берегу моря можно встретить эти латериты, передвигаемые и округляемые волнами. Они принадлежат, по большей части, недавней эпохе, и, вероятно, эта горная порода образуется еще и в наши дни.

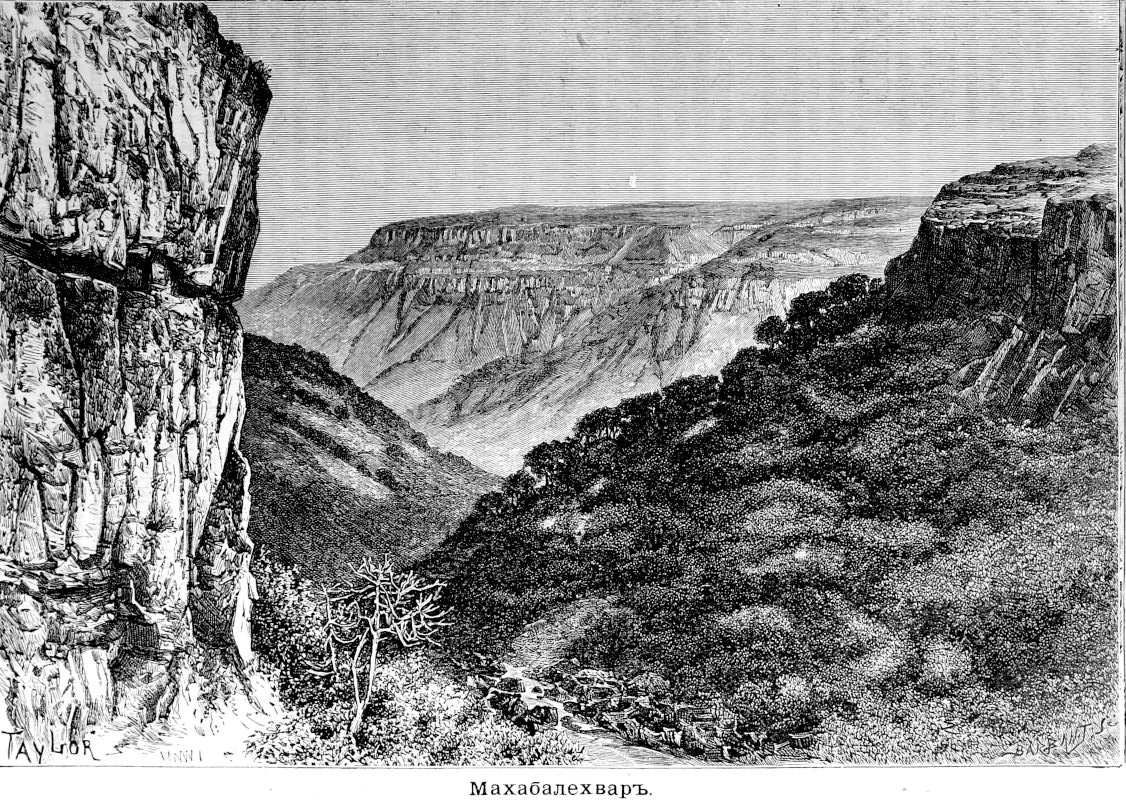

Треугольное плоскогорье Декана с трех сторон ограничено краевыми горными цепями. Самая правильная из них—это цепь западных Гатских гор, называемая также горами Сагиадри, особенно около северной её оконечности. Прерываемые там и сям брешами и даже широкими порогами, Гатские горы образуют в целом ряд параллельных кряжей, идущих по направлению от запада к востоку и соединяющихся своим западным краем. С морского прибрежья они представляются в виде непрерывного выступа, крутые скаты которого тянутся параллельно берегу на пространстве около 1.300 километров, от берегов р. Тапти до мыса Коморин. Только узкая полоса ровных земель, занятых там и сям короткими потоками, разделяет горы и море; это область «нагорных берегов», или конканов. В некоторых местах высокие мысы с обрывистыми стенами, выдвигаясь из массы плоскогорья, купают свои утесы в пенистых водах Аравийского моря. Из портов или бухточек прибрежья ясно видны вдали вырезки синеватых гор, через которые путешественники могут перебраться на противоположный склон; зеленеющие террасы, по которым взбираются крутыми извилинами и зигзагами обыкновенные и железные дороги, кажутся издали как бы ступенями монументальной «лестницы»; отсюда и название ghat, данное этим горам. Над горными проходами высятся валы из лавы, оканчивающиеся кругообразными выступами,— естественные крепости, которые государи Декана обставили башнями и превратили в неприступные твердыни.

Среднее возвышение западных Гатских гор всего только около 1.000 метров; во многих частях своего протяжения они не достигают даже половины этой высоты, но некоторые вершины превышают 1.400 метров, а в 350 километрах от конечного выступа краевая цепь, соединенная с другими отрогами, поднимается на значительную высоту и образует массив из гнейса и порфира, получивший, подобно многим другим собраниям горных вершин, имя Ниль-гири, или «Голубых гор». К югу от этой группы, высшая точка которой лежит на 2.650 метров слишком над уровнем океана, стена Гатских гор вдруг прерывается широкою брешью, долиной Паль-гат, которая, повидимому, некогда была морским проливом и над которой господствует, с южной стороны, самый высокий массив Индии в собственном смысле, называемый Анамалах, или «Слоновой горой». Анамуди, или «Чело слонов», высочайшая вершина этой гористой области, почти островной, превышает метров на тридцать Додабетту, главную вершину Голубых гор (Ниль-гири); только в половине истекающего столетия, именно в 1851 году, англичанин Микель (Michael), посланный на поиски тековых лесов, так сказать, впервые открыл эту прекрасную горную страну, эту «дравидийскую Швейцарию»; до того времени только издали видели её гнейсовые и порфировые вершины, обрисовывающиеся на более светлом фоне неба, так как подступ к ней прегражден поясом болотистых лесов, часто посещаемых лихорадкой. Слоновые горы разветвляются на юго-восток, по направлению к острову Цейлону, выделяя из себя цепь Пальни, высота которой еще превышает два километра, и затем продолжаются на юг менее возвышенной грядой, названной, по имени главного её продукта, «Кардамоновыми горами». Эта цепы оканчивается пологим скатом на Камари, или Коморине, «мысе Девы», куда и до сих пор еще, как во времена первых греческих мореплавателей, приходят купаться, в честь богини Дурги, в смешанных водах двух морей. Вся полуденная часть Индии, к югу от пролома Паль-гат и долины Кавери, может быть рассматриваема как независимый массив: природа как будто пытается образовать там другой остров Цейлон по рельефу и контурам, да и самый Цейлон, на половину соединенный с континентом подводными скалами «Моста Рамы», принадлежит геологически к цепи Гатских гор.

Краевая цепь восточных Гатских гор начинается лишь на севере от понижения гребня или долины, где бегут извилистой линией воды реки Кавери. Так же, как и западная цепь, восточные Гатские горы тянутся в направлении, параллельном соседнему морскому берегу; но, расположенные на низком склоне плоскогорья, который имеет общую покатость по направлению от запада к востоку, они, в среднем, менее высоки и разделены на множество отрывков широкими долинами и ущельями рек. Можно сказать, что восточные Гаты, среднее возвышение которых всего только около 500 метров, состоят из отдельных массивов и отрогов, составляющих просто внешние края или борты Декана. На юге первый из этих массивов—горная масса Шиварай, господствующая над низменными равнинами Пондишери; на севере ряд горных цепей оканчивается в Ориссе группой, называемой Ниль-гири, или «Голубыми горами», как и группа полуденной Индии, но только вдвое менее высокой. Выступы, господствующие над плоскогорьем, соединяются разнообразно с горами морского прибрежья и образуют там и сям целые лабиринты долин, которые до недавнего времени считались недоступными.

Северная граница возвышенностей Декана обозначена не одной только краевою цепью: две внешния гряды гор и многие группы вершин, подобные выдвинутым веркам крепости, составляют этот раздельный пояс между плоскогорьями юга и равнинами севера Индии. Собственно краевою цепью следует считать ту, которая тянется с запада на восток, к югу от долины реки Тапти: её высшая точка, около географического центра полуострова, находится в массиве Магадео, или «Великого Бога». Другая, параллельная цепь идет между реками Тапти и Нарбадой: это гряда Сатпура, которой западная часть, совершенно вулканического происхождения, сливается на востоке своими хребтами из метаморфических пород с изрезанным оврагами плоскогорьем центральных провинций; продолжаясь по направлению к пригангским равнинам, эта цепь оканчивается базальтовыми холмами Раджмагаль, покрытыми, как и часть Декана, пластом латерита, и священными горами Параснат. Этот естественный рубеж Деканского плоскогорья составляет в то же время и этнографическую границу: на севере останавливаются населения арийских языков, тогда как на юге от гористого пояса, окаймленного полосой нездоровых и мало обитаемых джунглей, везде живут дравидийские народности.

При внимательном изучении карты Индустана не трудно убедиться, что краевая цепь полуостровного плоскогорья продолжалась некогда на восток к горам Гарро и другим массивам, ограничивающим с восточной стороны долину Брахмапутры: очевидно, две большие реки, Ганг и Брахмапутра, проложили себе путь через какую-нибудь расселину древней цепи и мало-по-малу размыли ее, унеся обломки в Бенгальский залив; пролом, разделяющий теперь два отрывка горной массы, имеет не менее 200 километров ширины. При том, горная цепь южного Ассама, которая, тянется с запада на восток и северо-восток, также находится в геологической связи с этими горами и напоминает своим образованием передовые цепи, которые в северо-западных провинциях ограничивают невысокие плато, расположенные при основании снеговых гор. Так же, как и эти высоты, Ассамские горы состоят в большой части из третичного песчаника и раковистого известняка, залегающих на более древних формациях. Средняя их высота от 1.200 до 1.500 метров, а высший пик, Шиллонг, поднимается на 1.962 метра над уровнем моря. Различные части этого горного вала, который на востоке примыкает к хребтам барманской границы, носят различные названия, по имени живущих там племен: это горы Гарро, Хази, Джайнтиа, Качар, Нага. Англичане часто называют их общим именем Ассамских холмов (Assam hills).

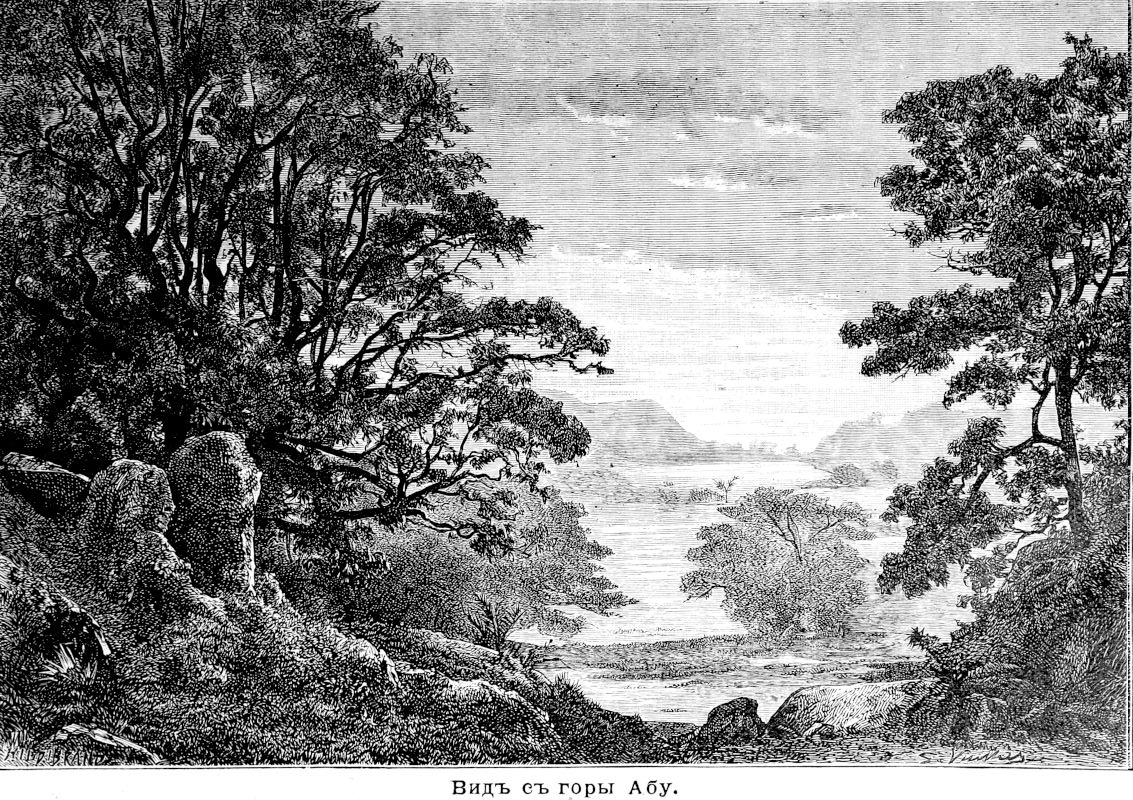

На севере от реки Нарбады, которую иногда принимают за раздельную линию между двумя половинами Индии, другие цепи, означаемые более специально под именем гор Виндиа,—именем, которое вообще приписывалось древними поэтами также всей совокупности горной перегородки Индустана,—направляются от западных берегов полуострова к равнинам по течению реки Джамны; но они не образуют в целом географической границы: ни одна из их вершин не возвышается более чем на 150 метров над уровнем окружающих земель. На западной оконечности гор Виндиа, один передовой массив, известный под именем Раджпутских гор, выделяет из себя в северо-восточном направлении скалистую цепь Аравалли, тогда как одна вершина, почти уединенная, гора Абу, увенчанная некоторыми из самых знаменитых святилищ Индустана, поднимается над пустынными равнинами, продолжающимися далеко по направлению к Инду. Почти все горные породы средней части Индии принадлежат к очень древним формациям, и эти-то породы заключают в себе важнейшие каменноугольные пласты, равно как богатейшие рудные месторождения. В группе гор Чалчир, между Ориссой и центральными провинциями, геологи наблюдали глины глетчерного происхождения и скалы, испещренные полосами или бороздами и отшлифованные; это еще один лишний пример, прибавленный к многим другим фактам того же рода, свидетельствующим о существовании ледяного периода в странах тропического пояса, лежащих на незначительном возвышении над уровнем моря. Точно также сходство, которое представляет ископаемая флора каменноугольных пластов Южной Индии и Австралии, служит несомненным доказательством того, что эти земли, теперь удаленные одна от другой почти на 9.000 километров, составляли в давния времена часть одного и того же материка.

Большая треугольная равнина севера Индии, образуемая двумя нижними бассейнами Инда и Ганга и промежуточными пространствами, занимает в ширину протяжение около 2.400 километров, равное расстоянию от Парижа до Москвы: это страна, которой персы дали специально имя Индустана,—название, которое теперь применяется к целому полуострову. Эта область, хотя менее обширная, нежели область плоскогорий и горных цепей Южной Индии, и хотя занятая частью, между горами Аравалли и рекою Индом, бесплодными, совершенно необитаемыми пространствами, есть, однако, самая многолюдная из двух половин Индии; 160 миллионов жителей скучены в орошаемых местностях равнины, тогда как Декан и географически принадлежащие к нему округи населены только сотней миллионов людей. Вследствие контраста, который представляют эти две области, история населений должна была следовать с той и другой стороны совершенно различным течениям. Северный бассейн, нивеллируемый и оплодотворяемый реками, которые через него протекают, естественно сделался большим притягательным фокусом для окружающих наций. Земледельцы сгруппировались в этих плодоносных местностях; там возникли многочисленные города и рынки, центры торгового движения, промышленность быстро развилась, цивилизация совершила свои чудеса. Но там же, в этой области, последовательные нашествия чужеземцев вызвали самые сильные столкновения народностей, и потому там всего чаще переменялись или обновлялись расы. Обширный бассейн, окруженный со всех сторон более возвышенными областями, индо-гангская равнина была, так сказать, заранее выставлена, подобно Северной Италии, вторжениям всех своих соседей. На западе афганцы и даже завоеватели, приходившие из-за Гинду-куша, находили широко раскрытые двери, чтобы спускаться с гор к этим богатым плодородным равнинам и этим пышным городам, которые наполняются сокровищами в течение самого короткого периода мира; на севере воинственные народцы горных цепей были отделены от земледельцев равнины только узким поясом болотистых пространств; также и на востоке дикия племена гор, откуда вытекает Брахмапутра, видели перед собою дороги, удобные для их разбойничьих экспедиций. В течение веков чужеземные набеги возобновлялись беспрестанно то на одном, то на другом пункте, и иногда эти вооруженные посещения принимали характер настоящих переселений. Таким образом, в продолжение исторического периода масса населения не переставала изменяться и обновляться в равнинах Инда и Ганга. Древние расы, языки былых времен не встречаются более в этих краях, которые так часто были опустошаемы огнем и мечем, тогда как плоскогорья и лесные долины полуденной Индии могли сохранить в их первобытной чистоте многие племена, имеющие до сих пор ту же физическую внешность, тот же язык, те же нравы и обычаи, как две или три тысячи лет тому назад; но эти народцы должны были роиться, когда их ульи переполнялись, и в какую же сторону должны были направляться преимущественно их эмигранты, воинственные или мирные, если не к прекрасным городам равнины, которые манили их своими золотыми, ярко блестевшими куполами? В этом отношении мы замечаем на полуострове Индии контраст, подобный тому, какой представляет Франция, впрочем, в гораздо меньших размерах. Обе эти страны имеют на севере свой фокус притяжения, на юге—свой центр рассеяния. Но выходцы с плоскогорий и гор не только спускались к северным равнинам; они направлялись также по самой окружности полуострова, вдоль берегов Карамандельского и Малабарского. От внутренних, более возвышенных областей народонаселение постепенно увеличивается численно по направлению к морскому прибрежью, где следуют одни за другими непрерывным рядом города и деревни, утопающие в зелени. Совершенно естественно также, что в Южной Индии военные кампании, передвижения народов, образования государств, словом, все историческое движение, происходили, главным образом, на той покатости, которая наклонена к Бенгальскому заливу, так как в этом направлении тянутся более пологие склоны гор, открываются широкия долины и текут большие реки; западный склон Декана круче, чем восточный.

Гималай, который иногда рассматривают как часть Индустана, есть в действительности особый мир, индийский—по своему основанию, по растительности, по климату и по вытекающим из него рекам, тибетский—по громадной выпуклости земного рельефа, которой он составляет полуденный край. Но этот хребет есть в то же время продолжение горба Азии. Название «кровля мира», которое обыкновенно применяют к одному Памиру, принадлежит в действительности всем плоскогорьям и всем горным цепям, которые занимают центр континента, от Гинду-куша до Сечуанских Альп и от Тянь-шаня до Ассамских гор. Эти раздельные хребты, имеющие общее протяжение в несколько тысяч километров, составляют, так сказать, особый континент, поставленный на материк нижней Азии. Главные территориальные деления этой части света, естественно, те, которые очерчены этими могучими горными массами. На северо-западе, бассейн Аму-Дарьи начинает собою обширную низменность русской Азии; на северо-востоке, таримские пустыни продолжаются невысокими плоскогорьями Монголии и равнинами Китая; на северо-западе, Гинду-куш прикрывает Афганистан и Персию, тогда как на юге и на юго-западе открываются глубокие бассейны Инда и Ганга.

Из всех этих частей разветвленного горба Азии самая возвышенная, если не по всей совокупности своей массы, то, по крайней мере, по высшим выступам своего гребня, есть, вероятно, Гималай; но с полною уверенностью мы еще не можем этого сказать, так как высшие точки Тибетского плоскогория и Западного Сечуана и даже отчасти высшие точки загималайской цепи ожидают еще исследователя, который измерил бы их. В начале настоящего столетия англичане, видя высокие, покрытые вечным снегом вершины Гималая, поднимающиеся над равнинами Ганга, не знали еще относительной важности этих гор в планетном рельефе; со времени исследований Бугера и Кондамина в экваториальных Андах стали смотреть на Чимборасо как на гиганта между горами земнаго шара, хотя эта гора не имеет права на первенство даже в пределах южно-американского континента. Однако, Вильям Джонс, в 1784 году, составляя мемуар, который был издан в свет только двадцать лет спустя, высказал мнение, что Гималайские горы—«самые высокие на всей земле». В 1805 году, Крауфорд, первый, измерил высоту некоторых из колоссов, господствующих над долинами Непала, и указал на них географам как на горы, далеко превосходящие, по высоте, южно-американские Анды; но между его соотечественниками нашлись люди, оспаривавшие справедливость его выводов, и так как его путевой журнал затерялся, то вопрос был окончательно решен лишь сорок лет спустя, в 1845 году, когда, производилась, под управлением Эндрью Уога, топографическая съемка западного Гималая и гор Сиккима. Уог первый обследовал и измерил, на общей границе Тибета и Непала, ту «Лучезарную» гору, Гауризанкар, вершина которой поднимается выше всех других до ныне измеренных выступов рельефа земного шара над поверхностью морей, именно почти на 9 километров, то-есть достигает высоты, в два раза превосходящей высоту Мон-Розы. Замечательно, что тоже на глубине около 9 километров была открыта, кораблем «Tuscarora», в Тихом океане, против восточных берегов Японии, величайшая, известная до сих пор морская бездна; общая разность неровностей земного рельефа, между высшей точкой Азии и самой глубокой впадиной её морей, составляет около 17 с половиной километров (вот точные цифры: высота Гауризанкара 8.840 метр., глубина пучины, открытой кораблем «Тускарора», 8.573 метр., расстояние между этими двумя точками, по вертикальной линии, 17.413 метров). Это неровности вполне ощутительные относительно размеров нашей планеты; выступ рельефа, образуемый Гауризанкаром, представляет около 720-й части земного радиуса.

Среди санскритских и тибетских названий, которые носят различные вершины Гималайских гор, английское имя Эверест, которое Уог дал, в память своего предшественника, «Лучезарной» горе, кажется странным и даже шокирующим; но не справедливо ли, чтобы деятельное и плодотворное участие, принятое европейской наукой в деле исследования Индии, было заметно хоть сколько-нибудь в географической номенклатуре, и чтобы какое-либо определенное наименование, хотя бы и чужеземное, заменило те буквы и цифры, которые инженеры-топографы, не знавшие туземных названий, должны были употреблять на первых порах? Хотя индусы, без сомнения, знали большие массивы, которые высятся на южном краю Тибетского плоскогорья; хотя они воспевали их в своих поэмах, прославляли в своих молитвах; хотя они перечислили тысячи бесплотных духов, которые кружатся над их вершинами в блеске утренних лучей солнца, тем не менее, они, кажется, не имели точного понятия об истинной форме Гималая; всецело погруженные в обожание, они не могли, конечно, профанировать своего культа строгими наблюдениями. Трудно отождествить различные горы, имена которых встречаются у древних авторов, а совершенно невозможно согласить их описания с истинным рельефом страны, так как они старались везде отыскать симметрию форм, которой не существует в действительной архитектуре горных цепей и в расхождении долин. Однако, не подлежит сомнению, что главными массивами Гималая они считали не те, которым новейшие исследователи придают первенствующее значение. Подобно тому, как путешественники центральной Европы, следуя по течению больших рек, Рейна, Роны, Тессина, были, так сказать, направляемы в своем движении к центральной группе Сен-Готарда, и, естественно, принимали его за хребет или горб нашего континента, так точно индийские пилигримы, поднимаясь по течению своих рек, Синду, Сетледжа, Джамны, Ганга, и видя перёд собой неприступные горы, возвышающиеся между истоками этих священных вод, вообразили, что там восседают бессмертные боги, созерцающие бездны мира; там высятся Меру, «золотая гора», и Срингават, «окованный всеми металлами», Кайлас, «сложенный из драгоценных камней», Нила, «сделанный из лазурика». Легенды, относящиеся к этой таинственной стране, росли и множились из века в век, так что, наконец, всякая действительность исчезла под густой тканью, сплетенной из басен. Так, в седьмом столетии, когда китайский пилигрим Гиуэн-Тсанг странствовал по Индустану, гора Анеута или Сумилу, то-есть гора, «образованная из четырех драгоценных вещей», была представляема как опирающаяся на золотое колесо и омываемая водами обширного моря. С её склонов низвергается «безсмертный океан», разделенный на четыре священные реки, которые кружатся в концентрических долинах, чтобы оставаться подольше вблизи матери-горы: это остатки борозд, проведенных сохой богов.

Под влиянием естественного чувства благоговения ко всему, что не имеет себе равного, люди, созерцающие Гималайские горы, заранее расположены приходить в восторг при виде несравненной красоты ярко блистающих на солнце исполинских снеговых вершин, за которыми расстилаются угрюмые плоскогорья Тибета. Но если бы даже они уступали по высоте Андам или Кавказу, горные цепи, образующие хребет Азии, представляли бы, тем не менее, одну из самых поразительных картин земного шара по многочисленности и величественной форме вершин, которые ясно видны с равнин Индустана, подернутые синеватой дымкой и являющиеся в мягких очертаниях, так что издали их можно скорее принять за переливы света, чем за громады из скал. Почти все прославленные места, куда отправляются путешественники, чтобы наслаждаться общим видом на значительную часть цепи, сами уже очень высоки; они находятся на трети или даже на половине высоты вершин, ограниченных лазурью отдаленного небосклона; но у подножия этих обсерваторий открываются глубокия долины. От лесов субтропического пояса, которые виднеются далеко внизу, как бы на дне пропасти, взор может постепенно подниматься к склонам, одетым растительностью умеренных поясов, затем к альпийским пастбищам и к снегам, которым Гималай обязан своими многочисленными именами, как-то: Гимават, Гимадри, Гимачала, Гимодайя (Асmodus, Imaus). В необозримом амфитеатре гор, который развертывается от одной до другой стороны горизонта, пики и куполы, высотой с европейский Мон-Блан, имеют еще, в течение известной части года, серый цвет от каменных обломков или зеленый от дернового ковра; но уже на небольшом расстоянии выше снег покрывает склоны круглый год. На громадном цоколе зеленеющих или каменистых Альп высятся другие Альпы, вечно белые, исключая тех промежутков времени, когда солнце позлащает их своими лучами, или когда тень набрасывает на них синеватый покров, и, господствуя над всем этим скоплением снежных пирамид, высоко поднимаются конечные верхушки, куда еще не ступала нога человека, и которые кажутся тем более высокими, что наперед знаешь их недоступность. С вершины этих пиков, если когда-нибудь удастся взобраться туда, совершивший это смелое восхождение может созерцать одновременно плоскогория Тибета и равнины Индии, долину, которую вырыл себе Цангбо, и равнины, по которым протекают извилистой линией Ганг и Джумна.

Раздельная граница между Гималаем, Каракорумом и Гинду-кушем, которые вместе образуют «Каменный пояс земли»,—чисто условная. В самом деле, обширная область, около 600.000 квадр. километров, которую ограничивают плоскогорья Памира и Тибета, равнины Ярканда и Пенджаба, на всем своем протяжении уставлена высокими горными цепями; за исключением нескольких озерных бассейнов, частью еще наполненных водой, частью уже пустых, и глубоких ущелий, где текут реки, все это пространство есть не что иное, как лабиринт массивов и отрогов, которые разнообразно соединяются с главными хребтами, расположенными на окраинах; здесь три орографические системы, так сказать, переплетаются и проникают одна другую, будучи связаны либо геологической природой горных пород, либо формой рельефа или средним направлением гряд. Однако, можно сказать вообще, что Гималайские горы останавливаются на южной стороне Гильгитской долины; они переходят за Инд, и ущелье, чрез которое эта река вырывается из нагорных долин, находится почти на том же меридиане, как и горный узел, где цепь Гинду-куша разветвляется, чтобы образовать хребты Каракорума и Куэнь-луня. Тогда как к западу от Инда нормальное направление горных осей идет с юго-запада на северо-восток, гребни гор, лежащих к востоку от этой реки, тянутся в направлении перпендикулярном к предыдущему, то-есть с северо-запада на юго-восток, параллельно верхним долинам Инда и его притоков. Что касается восточных границ гималайской системы, то вопрос о них еще не решен. Большинство писателей, принимая гипотезу Реннеля о тождестве рек Цангбо и Брахмапутры, продолжают Гималай до пролома, через который, будто бы, эта река уходит по направлению к Индустану; но это не более как предположение, прибавленное к другим предположениям того же рода, так как исследователи еще не посетили этих стран, и до сих пор мы еще не знаем ничего положительного относительно хода рек, которые через них протекают, и направления горных цепей, которые над ними господствуют. Достоверно только то, что в Восточном Бутане хребты, пройденные путешественником Найн-Сингом, принадлежат к системе Гималая и что в 500 километрах далее к востоку, на берегах Лутце-кианга, или Салуэна, горы, направляющиеся с севера на юг, составляют часть уже другой орографической системы. Географические исследования или даже завоевания, которые, без сомнения, не заставят долго ждать себя в этих неведомых пространствах, объяснят нам, каким образом хребты Гималая и хребты Восточного Тибета соединяются промежуточными массивами.

Разсматриваемая в целом, цепь гор, окаймляющая с внешней стороны Тибетское плоскогорье, тянется «в форме палаша» на севере и на северо-востоке Индустана, обращая свою выпуклость к равнинам. Общая длина её наверно превышает 2.200 километров, а средняя ширина, от предгорий равнины Ганга до глубокой долины Тибета, в которой протекает река Цангбо, никак не менее 250 километров. Следовательно, пространство, покрываемое этими горами, гораздо больше площади всей Франции; распределенная однообразно по всей поверхности материков, масса Гималайских гор, считая среднюю её высоту только в 4.000 метров, образовала бы слой толщиной в 18-ть слишком метров. Но в этом исчислении еще не взята в рассчет собственно краевая цепь высокого плоскогорья Хачи. Эта цепь, как известно, продолжает собою, следуя параллельно Гималаю, гряду гор Каракорум, и под разными именами тянется на север от истоков Сетледжа и долины Цангбо, затем, на юге от озера Тенгри-нор, сливается с массивом Нинджин-танг-ла: это тот самый хребет, который многие географы, со времен Клапрота, означают под именем Ганг-дис-ри. Одна из гор, наиболее прославленных в индийской мифологии, пирамида Кайласа, снежный венец которой отражается в водах озера Мансараур, есть одна из вершин этой цепи Ганг-дис-ри и, следовательно, находится уже вне пределов гималайской системы, начертанных географами; а между тем, в поэтической и религиозной истории Индии это самая священная гора, и имя её смешивается с именем неба.

Гималай, без Ганг-дис-ри, состоит из двух параллельных цепей, собственно Гималая, т.е. южной гряды, которая поднимается непосредственно над равнинами Инда, и Загималайского хребта, который ограничен на севере понижением или широкой долиной, где течет река Цангбо. Из этих двух цепей, последняя, т.е. Загималайская, должна быть рассматриваема как линия водораздела, хотя её главные вершины, или лангур, не достигают, может быть, высоты вершин южного Гималая. На пространстве около 800 километров Загималайские горы тянутся непрерывно, не оставляя между собою ни одной бреши, через которую могли бы уходить воды среднего понижения, находящагося между двумя цепями. Напротив, южная гряда, та, над которой господствуют колоссы Чумалари, Кинчинджинга, Гауризанкар, Давалагири, перерезана глубокими долинами и ущельями, дающими проход многочисленным притокам Ганга: рекам Косси, Гандак, Каркали, Кали, и верхним притокам, Алакнанда и Багиратиганга. Таким образом, эта цепь разрезана на многочисленные отрывки или массивы, из которых иные имеют вид совершенно отдельных групп и которые не тянутся по прямой линии с правильностью обыкновенных гребней. Непосредственно на западе от истоков Ганга открывается пролом, более глубокий, чем предыдущие, проходящий не только через Гималай, но также и через северную параллельную цепь; горный вал перерезан по всей ширине течением Сетледжа, который в начале следует общему направлению гималайской оси, с юго-востока на северо-запад, а затем через ряд узких поперечных долин выходит из гор, чтобы идти к юго-западу на соединение с Индом. Далее, за этим притоком,—Чинаб, менее могучий, чем Сетледж, берет начало между двумя параллельными цепями, так что ему нужно перейти только через южную гряду Гималайских гор; то же самое нужно сказать о Джиламе, который зарождается в Кашмирском бассейне; но Инд получает свои первые воды на самом плоскогорье Тибета, на севере от всей гималайской системы. Как и Сетледж, он течет сначала в северо-западном направлении, чтобы отыскать себе выход; однако, нигде не встречает бреши до того места, где он приближается к полуденным контрфорсам Гинду-куша. Шайок, или «женский Инд», который соединяется с «мужским Индом» на большом расстоянии выше пролома, принадлежит уже, по своим северным притокам, к области Каракорума, к цепи «Черных обвалов».

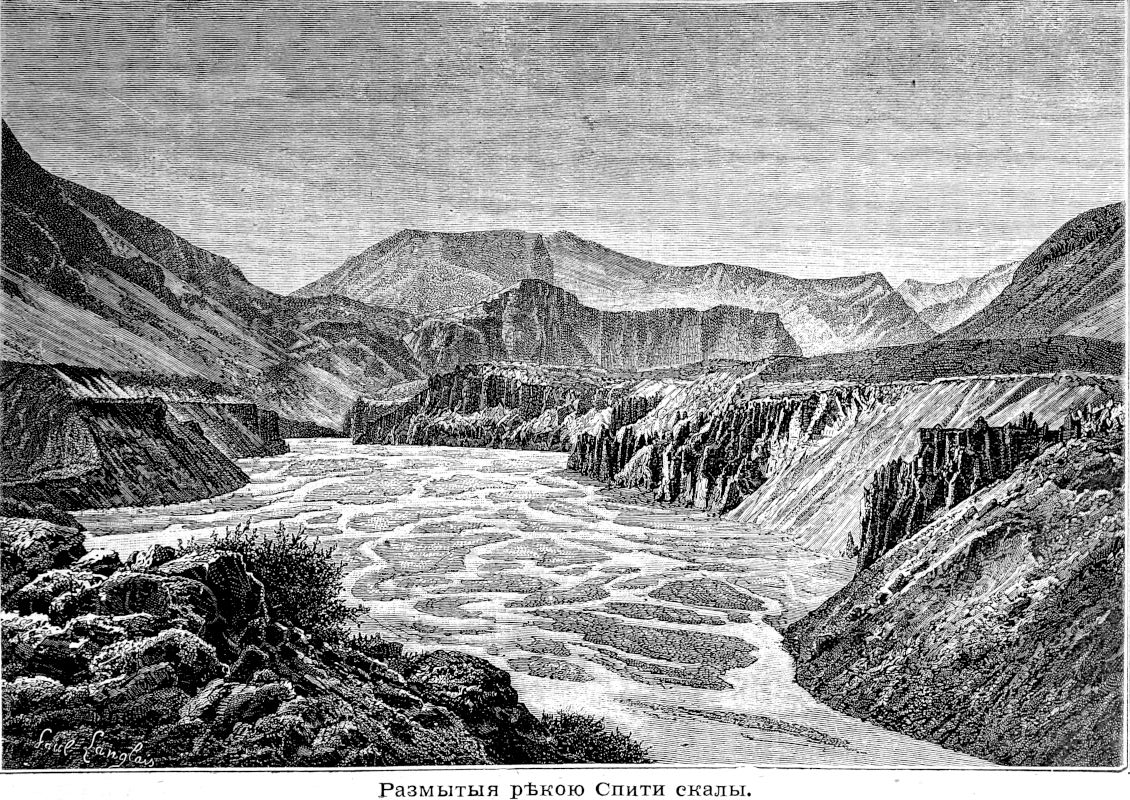

Таким образом размытые водами бреши разрезали весь западный скат Тибета на отдельные гряды, вообще ориентированные в ту же сторону, как Гималайские и Загималайские горы; но эти хребты так многочисленны, и их разветвления до такой степени переплетаются между собой, что трудно определить везде с достоверностью их нормальное направление. Гималай в собственном смысле продолжается по ту сторону Сетледжа горами, которые ограничены на севере обвалами и песчаными откосами долины реки Спити; затем, далее, он образует хребет южного Лагула и хребет Панджаль, который господствует на юге над Кашмирской равниной. Это та цепь, которую Куннингам называет, взятую в целом, средним Гималаем, и которую сопровождает на юге, в одной части её протяжения, гряда Даоладар, или «Белых гор». Что касается Загималайской цепи, то она продолжается хребтом Бара-лача, или Занскар, затем, по сю сторону ущелий Инда, опять поднимается, чтобы образовать величественную пирамиду Нанга-Парбат, или Диярмир, северо-западную границу Индустана. В западной части системы первенство относительно высоты вершин принадлежит Загималайским горам. На севере от этой цепи другой хребет, который можно бы назвать «Лехскими горами», по имени города, лежащего при южной его подошве, тянется в виде длинного, почти островного выступа, ограниченного с одной стороны Индом, с другой—Шайоком, Панконгом и притоком этого солоноватого озера. Наконец, и самый Каракорум, которого цепи и отроги были отделены от однообразной массы плоскогорья и, так сказать, иссечены размывающим действием вод, походит на параллельные гряды Гималая формой и ориентировкой своего рельефа; только его пики гораздо выше вершин западного Гималая; снега и льды, от которых он получил имя Мустаг, или «Снеговых гор», покрывают гораздо более обширную поверхность, и переход через него труднее. Одна из гор Каракорума, Дапсанг, уступает по высоте только Гауризанкару, она превосходит даже Кинчинджингу; средним числом, известные пороги, чрез которые путешественники проникают из долины Инда в долину Кара-каша, или Ярканд-дарьи, поднимаются не менее как на 5.700 метров над уровнем океана, тогда как проходы Гималайского и Загималайского хребтов открываются на высоте 5.425 метров, то-есть на высоте, превосходящей на 600 метров высоту европейского Мон-Блана. Как водораздельный хребет покатости между бассейнами Инда и Тарима, Каракорум тем самым сделался истинной границей Индустана. Вся область гор и оврагов, продолжающая на северо-западе угрюмые плоскогорья Большого Тибета, и часть которой иногда означается именами «Малого», «Абрикосового», «Кашмирского» Тибета, вошла в круг притяжения индийской истории и находится под британским владычеством чрез посредство кашмирского раджи; Индустан, как группа политических государств, подвластных Англии, сделался таким образом сопредельным китайскому Туркестану через пороги Каракорума. Но на востоке от кашмирских провинций граница английской Индии, Непала и Бутана, обозначена в большей части её протяжения не сплошной цепью Загималайских гор, но отрывочными массивами Гималая в собственном смысле.

Бреши, через которые уходят реки, слишком загромождены скалами, слишком изрезаны пропастями, чтобы дороги могли следовать вдоль их течения, и потому к цоколю, поддерживающему две Гималайские цепи, нужно подниматься почти единственно через проходы, открывающиеся между снеговыми вершинами; самые низкие пороги между противоположными склонами находятся то на Гималайских, то на Загималайских горах или даже в промежуточном пространстве. Эти перевалы, менее возвышенные сравнительно с проходами Каракорума, представляют путешественникам еще и ту выгоду, что они лежат под более южной широтой (от 6 до 8 градусов ближе к экватору); но, тем не менее, большая часть их совершенно непроходимы в период юго-западного муссона, когда ветер поднимает снежные вихри. Разница климатов между плоскогорьями и нижними равнинами так велика, что жители тех и других стран были бы менее разделены друг с другом, если бы между ними проходил широкий рукав океана. Земледельцы Индии никогда не имели причины опасаться набегов со стороны бодов, или тибетцев, обитателей возвышенностей; им приходилось защищаться только от воинственных народцев, живущих на склонах гор и в долинах, до высоты 2.000 или 3.000 метров; выше простирается почти необитаемый пояс камней, дерна и снега. Одни только путешественники, привыкшие уже, либо по образу жизни, либо благодаря частым восхождениям, дышать воздухом высоких гор, могут отваживаться на переход через Гималайские вершины; разреженность воздуха делает там малейший физический труд крайне тягостным; путешественники из туземцев рассказывают, будто бы при восхождении на высокие горы человек отравляется испарениями биса или сорана, под которым они понимают то цветок,—преимущественно один вид аконита,—то особенный горный воздух. В 1855 году, Адольф и Роберт Шлагинтвейты, первые между европейскими путешественниками, перешли через перевал Иби-Гамин, высота которого равняется возвышению, какое имел бы Пюи-де-Дом, поставленный на Мон-Блан. Впоследствии Джонстон взобрался еще гораздо выше: вершина, на которую он совершил восхождение, имеет не менее 6.900 метров. До настоящего времени ни один путешественник, если не считать тех, которые поднимались на аэростатах в воздушные пространства, не достигал более значительных высот.

Система Гималайских гор, повидимому, не может быть признана столь же древней, как Куэнь-лунь, в истории земли. Насколько можно судить по тем наблюдениям, которые были сделаны редкими путешественниками относительно части Куэнь-луня, соседней с Хотаном, средний хребет азиатского континента есть в тоже время первоначальный выступ его рельефа; этот хребет состоит из древних формаций, тогда как все горные цепи, следующие одна за другой по направлению с севера на юг от этой первой гряды, представляют складки земной коры, образовавшиеся в более близкую к нам эпоху. Граниты в собственном смысле редки в Гималайских горах. Кристаллические горные породы, составляющие центральную массу, суть, по большей части, гнейсы и метаморфические сланцы; некоторые области Гималая в миоценовую эпоху, по всей вероятности, мало возвышались над уровнем моря и пользовались климатом столь же умеренным, как и центральная Европа: в Тибете нашли ископаемые остатки бегемота на высоте слишком 4.850 метров. Впрочем, различные изследователи открыли в пластах этой цепи окаменелости, принадлежащие к целому ряду геологических образований, начиная с силурийской эпохи; там и сям некоторые плутонические формации пробились на свет божий через налегавшие на них верхние пласты, но нигде не найдено следов существования вулканических кратеров. Каков бы ни был возраст этих двух цепей, Гималайской и Загималайской, слои, которые отложились на полуденных склонах гор, обращенных к равнинам Индустана, несомненно принадлежат к последним периодам третичных веков. Расположенные в виде цепей, параллельных главной оси горба Азии, предгорья, известные у геологов под именем Подгималая или Нижнего Гималая, состоят почти все из массивных песчаников, соединенных разнообразно с конгломератами и с глинами. От берегов Брахмапутры до берегов Инда, эти цепи следуют одна за другой в правильном порядке по направлению к западу, затем к северо-западу, прерываемые только, в разных пунктах своего протяжения, так называемыми «воротами», которые там открыли себе горные потоки, чтобы найти выход из продольных долин, проточенных водами у основания верхних гор; в некоторых местах масса воды, которая льется с верхних ледников и образует блуждающие речки, попеременно то соединяющие, то разделяющие свои каменистые русла, была достаточна, чтобы смыть на обширных пространствах холмы передовой цепи.

Самая знаменитая и самая правильная из этих цепей Нижнего Гималая—хребет Сивалик, который тянется, от юго-востока к северо-западу, на пространстве слишком 300 километров, между воротами Ганга, у Гардвара, и воротами Биаса, одной из «пяти рек» Пенджаба. Реки Джумна и Сетледж разрезывают эту цепь на отрывки, неравные по размерам, но похожие один на другой свойством горных пород и формой крутых скатов и оврагов. Так называемые дуны, подобные доарам Бутана и мари Сиккима, то-есть продольные долины, отделенные от равнин Индии цепью Сивалик, средняя высота которой около тысячи метров, были некогда озерами. Опорожненные мало-по-малу вытекающими из них реками, некоторые из этих долин имеют слишком узкое дно и слишком загромождены джунглями, чтобы представлять живописные картины; но другие, напротив, превратились в очаровательные местности, напоминающие англичанам ландшафты их родины богатством зелени, живописной красотой лесков, рассеянных по берегам ручьев и на бывших островных пригорках, грациозным контуром холмов, увенчанных селениями. В былые времена воды замкнутых озер часто выбрасывали на свои берега тела больших млекопитающих, кости которых теперь находят в слоях песчаника цепи Сивалик, или Сивалай. Между этими животными, из которых иные были открыты в первый раз в этой области Индии, самое замечательное—исполинский сиватерий, которому дано такое название, как и самым холмам, по имени Сивы, бога, беспрестанно разрушающего и преобразующего землю новыми творениями.

В целом, Гималайские горы отличаются некоторым однообразием внешнего вида. Они более поражают своей массой, громадой, чем ласкают взор разнообразием своих пейзажей. Одни только путешественники, проникающие далеко вглубь «Области вечных снегов» и с невероятным трудом взбирающиеся на какую-нибудь вершину, равную по высоте колоссам европейских Альп, могут составить себе понятие о ясном, спокойном величии этих исполинских гор, которые жителям равнин представляются не более, как металлическими пластинками, блистающими вдали на горизонте под лучами солнца. Среди необозримых пустынь на высотах, превышающих на целые сотни, даже на тысячи метров самые возвышенные пункты, где встречаются человеческие жилища, видны еще вершины, высоко поднимающиеся из-за ряда других, более низких гор и господствующие над беспредельным пространством, наполненным облаками, льдами и скалами; нигде морены и ледники, снежные и фирновые поля, обвалы, зубчатые гребни и остроконечные верхушки пирамид, пики, нагроможденные один на другой, не являются в более грандиозном виде. Как справедливо говорят Веды, это—«третий мир», совершенно отличный от двух других миров, то-есть, нижних долин и равнины. Но между областью снегов и областью лесов почти везде видишь голые серые скалы, лежащие одна на другой неровными уступами; снежные лавины, горные потоки везде сглаживают и шлифуют поверхность скалы, позволяя только в редких местах расти дерну, подобному траве, покрывающей верхние склоны Альп. Целые горы, от подошвы до вершины, на пространстве нескольких верст в вертикальном направлении, представляют правильный скат, едва исцарапанный там и сям: словно видишь перед собой тусклую, испещренную полосами грань какого-то колоссального кристалла. Так, гора Ракипош, одна из западных вершин Мустага, поднимается в виде громадной каменной стены почти в 6 километров высотой, над ущельями, где соединяются реки Гильгит и Гунза.

В верхних слоях Гималайских гор, выше 5.000 метров (16.405 футов), наибольшая часть влажности, осаждающейся из облаков, состоит из снежных хлопьев, и все вершины главного гребня постоянно покрыты снегом и льдом. Но ниже, юго-западный муссон приносит обыкновенно только проливные дожди; даже на высоте 4.330 метров редко бывает, чтобы падал снег на Сиккимских горах во время летних месяцев. Только на высоте 2.000 метров (6.560 футов) можно видеть, в середине зимы, снежные кристаллы, смешанные с дождевыми каплями; в Катманду, главном городе Непала, лежащем на высоте 1.327 метров, «снег выпадает так, что никто об этом и не знает», то-есть с восходом солнца тотчас же растаивает легкий беловатый слой, покрывающий траву и листья. Нижний предел снегов спускается ниже на склонах восточного Гималая, нежели на скатах западных гор, несмотря на то, что эти последние лежат гораздо севернее. Причина тому—несравненно большее обилие влажности, которое получают части цепи, соседния с Бенгальским заливом. Значительная часть этих паров падает из атмосферы в виде снега, который не успевает растаять совершенно в течение года; новые снежные слои прибавляются к старым и превращаются постепенно в фирны. Тогда как в среднем Гималае, на горах Кумаона, высота нижнего предела вечных снегов не превышает 4.800 метров,—что уже равно высоте Мон-Блана,—тот же самый предел в Кашмирских горах лежит, по меньшей мере, на высоте 5.650 метров; в октябре месяце братья Жерар нашли только свежий снег на высоте 5.910 метров, на одной из гор тибетской границы, Поргиале; даже на высоте 6.150 метров, на одной соседней вершине, почва была голая, без снежного покрова. Само собою разумеется, что всего меньше снега на склонах, обращенных к северу; влажные ветры, задерживаемые на противоположной покатости, приносят им лишь редкие хлопья, увлекаемые вихрем бурь. Некоторые промежуточные второстепенные цепи, менее высокие, чем внешние горные валы, совершенно лишены снегов.

Ледники Гималайской цепи по протяжению уступают только ледникам гор Гренландии и других полярных стран. Наиболее благоприятные условия для образования и развития значительных глетчеров встречаются в цирках или котловинах и долинах Западного Гималая, то-есть именно в тех горах, где нижний предел постоянного снега находится на наибольшей высоте над морским уровнем. Причина тому—быстрое таяние снегов в Гималайских странах, ближайших к экватору; снежные слои там, правда, толще и относительно обширнее, но они прямо превращаются в жидкие потоки, не переходя через промежуточные формы обширных фирновых полей и длинных ледников. Кроме того, северо-западные цепи, с их многочисленными промежуточными долинами, имеющими незначительный скат, долинами, где скопления снега постоянно остаются под защитой от солнечных лучей, гораздо лучше расположены, чем крутые склоны Восточного Гималая, чтобы удерживать в своих углублениях медленные потоки ледников. Цепь Занскар, или Бара-Лача, которая направляется на северо-запад к Кашмиру между притоками Инда и притоками Чинаба, наверху кругом обложена, словно бахрамой, ледниками, из которых очень многие имеют около 25 верст в длину и, следовательно, превосходят, по протяжению, Алечский глетчер, самый значительный в Европе. Но и эти исполинские ледяные реки, в свою очередь, далеко уступают по величине громадным кристаллическим потокам Балтистана, которые спускаются со склонов Каракорума в нагорные долины, впадающие в долины рек Шайока и Инда. Ледники, или гансе, Сайчар, Балторо, Биафо, Чого имеют каждый около 50 верст в длину, считая от начальной котловины, где скопляется снег, до фронтальной морены, и каждый из них принимает в себя десятки второстепенных глетчеров, имеющих, по меньшей мере, такие же размеры, как самые обширные ледяные поля швейцарских Альп; если бы идти по верхней линии фирнов и ледников, то, вероятно, можно бы не покидать области сплошного льда на пространстве 150 километров. Все явления, наблюдаемые на замерзших реках центральной Европы, замечаются и на Гималайских горах, только в более обширных размерах. И там тоже наблюдатели могут изучать трещины продольные и поперечные, выступы ледяной массы, иногда принимающие вид различных фигур, колодцы, или так называемые мельницы, морены срединные, боковые и фронтальные или конечные. Точно так же, как на Альпах, многие реки, вытекающие из гималайских ледников, низвергаются на вольный воздух через ворота с дугообразным сводом, которые придают их выходу на свет Божий нечто героическое и триумфальное; в виду этой шумящей реки, которая вырывается из-под темной аркады и высоких хрустальных стен, изборожденных трещинами, указывающими на давление движущейся ледяной массы, легко понимаешь чувство обожания, которое испытывают пилигримы, падающие на колени перед этими грандиозными картинами природы. Что всего более отличает ледники Гималая и Каракорума от ледников европейских Альп,—это необычайное обилие каменных обломков, которое несут первые, по крайней мере большинство из них, такое обилие, что нижнее течение ледяной реки покрыто почти сплошным слоем камней; груды обломков, скрывающие лед, исключая тех мест, где глубокия трещины разверзли свои пропасти, сами, в свою очередь, покрыты землей, где растет трава, цветут многочисленные растения; поле ледника превратилось в сад. Ледник Балторо, одна ветвь которого берет начало в фирнах Дапсанга, в нижней своей части сплошь покрыт обломками, так что поверхность его представляет целое море камней, образуемое соединением пятнадцати морен из скал, различно окрашенных, серых, коричневых, желтых, красных, синеватых, которые тянутся в виде параллельных линий на потоке ледяной реки.

Нижния долины Гималайских гор сохранили еще следы ледников, гораздо более значительных, чем нынешние. Там и сям встречаются боковые морены на террасах, возвышающихся над речным ложем на несколько сот метров; фронтальные морены—менее многочисленные, потому что они были, по большей части, смыты горными ручьями—тоже сохранились во многих долинах на высоте не более 1.500 метров над уровнем моря. Ледяные реки, спускающиеся с Каракорума, разливались до Кашмирского бассейна, оканчиваясь на расстоянии 200 слишком километров от фирновых полей, где они получали свое начало; так, глетчер Нубра, данник льдов Шайока, или женского Инда, имел не менее 1.300 или 1.400 метров толщины, при слиянии двух долин, теперь усеянных живописными деревеньками. Точно также в южной части Гималайского хребта долина Кангра, по которой течет река Биас, покрыта эрратическими камнями, глетчерного происхождения, до высоты всего только 600 метров; центральный ледяной поток этой долины, питаемый другими второстепенными ледниками, спускавшимися с кристаллической цепи Белых гор, или Даола-дар, простирался в длину более, чем на 190 километров, т.е. около 175 верст. Но следы древнего ледяного периода исчезают в Гималайских горах скорее, чем во всех почти других гористых странах земного шара, по причине быстрого хода процесса размывания и выветривания в долинах, несущих свои воды в Инд и Ганг. Кремнистые слои высоких вершин и средних склонов, песчаники Подгималайских гор очень рыхлы, рассыпчаты и легко уступают действию воды; растрескавшиеся гнейсы также раскалываются быстро под чередующимся действием морозов, оттепелей, солнечной теплоты и дождей; что касается каменных обломков, накопленных некогда глетчерными ручьями, то они подхватываются снова каждым наводнением и переносятся далее все ближе и ближе к выходу долин. Русла, которые реки Гималайской цепи вырыли себе в кучах мелкого камня или даже в живой скале, достигают во многих местах глубины 900 метров ниже древних берегов, и малейшие притоки должны были постепенно проточить гору на толщинах пятисот и шестисот метров, чтобы соединиться с главным потоком. Сетледж в своем верхнем течении по плоскогорьям Тибета и ниже в земле Ладак, Инд и различные его гималайские притоки, Ганг выше Гардвара, представляют замечательные примеры этих глубоких промоин в виде узких пропастей, спускающихся почти на тысячу метров ниже плоскости их прежнего ложа, остатки которого и теперь еще виднеются там и сям на боковых террасах. Мало стран на свете, где бы было так необходимо и вместе с тем так легко устраивать на реках висячие мосты, ибо многие расселины, хотя глубину их нужно считать сотнями метров, имеют очень незначительную ширину, такую, что, стоя на одном берегу, можно добросить камнем до другого. В индийских долинах Гималайского хребта некоторые снаряды для переправы, подобные употребляемым в Восточном Тибете, состоят из простых чука, то-есть веревок, по которым скользит кольцо, переносящее путешественника с одного берега на другой; но большая часть висячих мостов, или джула, сплетены из свитых из древесной коры или из лиан канатов, качаемых ветром, но достаточно крепких для того, чтобы путешественники, не подверженные головокружению, могли безбоязненно пускаться по такому мосту и даже для того, чтобы переправлять коз и овец; эти джулы служат, средним числом, в продолжение трех лет. Образовавшиеся вследствие размывания откосы, часто вновь проточенные дождевыми потоками или засыпанные обвалами, следуют один за другим вдоль рек, в виде серых или красноватых конусов, которые в сумерки или издали похожи на ряды гигантских палаток.

В песчаниковых скалах Подгималайских гор работа размывания проявляется не столько образованием откосов, сколько образованием вертикальных стен; целые плоскости или грани склона отделяются и обваливаются разом, придавая утесам вид цитаделей, построенных рукой человека, с правильными башнями, оградами, террасами. Ни кубические массы «саксонской» Швейцарии, ни прямоугольные каменные глыбы некоторых частей Новой Мексики и Колорадо не имеют большей симметрии в своих формах, чем многие скалы Подгималайской цепи. Некоторые из этих высот, с гладкими, точно обрезанными стенами, представляют поверхность не менее ровную, чем поверхность белых бесплодных холмов (causses) в Южной Франции. Другие каменные массы, поверхность которых заключает несколько сотен или даже тысяч квадратных километров, состоят из лежащих один на другом пластов, постепенно съуживающихся кверху, и представляют со всех сторон вид пирамиды с громадными ступенями.

Большие обвалы, следы которых видны повсюду в Гималайских горах, также принадлежат к текущему геологическому периоду. Современная история Инда, Чинаба, Сетледжа дает замечательные примеры этого явления. Часто случается, что эти три реки, задержанные в своем верхнем течении падением ледяных масс и камней, превращаются в озера, тогда как ниже этой временной плотины русла их мало-по-малу высыхают; но после нескольких дней или даже недель остановки, задержанные озера, наконец, переходят через запруду, и вскоре массы обломков и грязи, смешанные с водами наводнения, страшным потоком низвергаются на ниже лежащие земли, опустошая прибрежные местности, снося дома, вырывая с корнем деревья. Когда эти запруды от обвалов образуются в верхних долинах, ручьи и речки, ниже впадающие в главную долину, продолжают питать реку, и прибрежные жители более низменных местностей узнают о событии только по незначительному понижению уровня воды в реке; но иногда случается, что падение снежных масс и скал произошло в ущельях, близких к равнине, и тогда река вдруг иссякает совершенно. Исследователь Годуин Аустен и его спутники, неожиданно застигнутые порывом такой запруды, образовавшейся вследствие обвала, едва успели убежать с места катастрофы, извещенные об опасности громом обрушившихся и ударяющихся одна о другую скал. Лавина или, как ее называют туземцы, шва камней, грязи и воды устремляется в долины в виде высокой, прямой стены, с которой летят в ту и другую сторону камни, точно бомбы с вала движущейся крепости: отрывки разбившихся скал отлетают очень далеко, тогда как на высоких берегах самые большие каменные глыбы кружатся, затем низвергаются в черный поток.

Эти явления размывания имели то следствие, что они сообщили потокам и рекам Гималайской цепи нормальную кривую и уничтожили водопады и озера, которые некогда прерывали их течение. В этом отношении индийские горы составляют резкий контраст с европейскими Альпами: первые, если можно так выразиться, утратили свою молодость, так как первоначальные черты их долин давно уже изгладились. Выступы скал, задерживавшие воды в озерных бассейнах, и с которых потоки лились каскадами, были постепенно разрушены действием воды; в то время, как озера опоражнивались, катаракты понижались. В настоящее время Гималайская цепь сохранила лишь небольшое число этих льющихся водяных столбов, которые придают столько прелести горным странам, и большая часть тамошних водопадов не что иное, как временные каскады, простые струи воды, образующиеся из тающего под лучами летнего солнца снега и обращающиеся в пар в воздухе, где они клубятся. Единственные большие озера Гималая находятся на севере цепи, в понижении, отделяющем эту цепь от Загималайских гор, и на западе, в многочисленных параллельных долинах Ладака и Кашмира. Но не подлежит сомнению, что в этих западных областях многие озера уменьшились в протяжении, не по причине постепенного углубления их истока, но вследствие постепенного осушения страны. Некоторые из озер этой части Гималайского хребта утратили всякое истечение и, сделавшись замкнутыми бассейнами, мало-по-малу превратились в резервуары соленой воды. Обширные равнины, некогда покрытые пресной водой, теперь имеют лишь кое-где маленькия «горькия озера», окруженные соляным налетом, сливающимся иногда с площадью снегов.

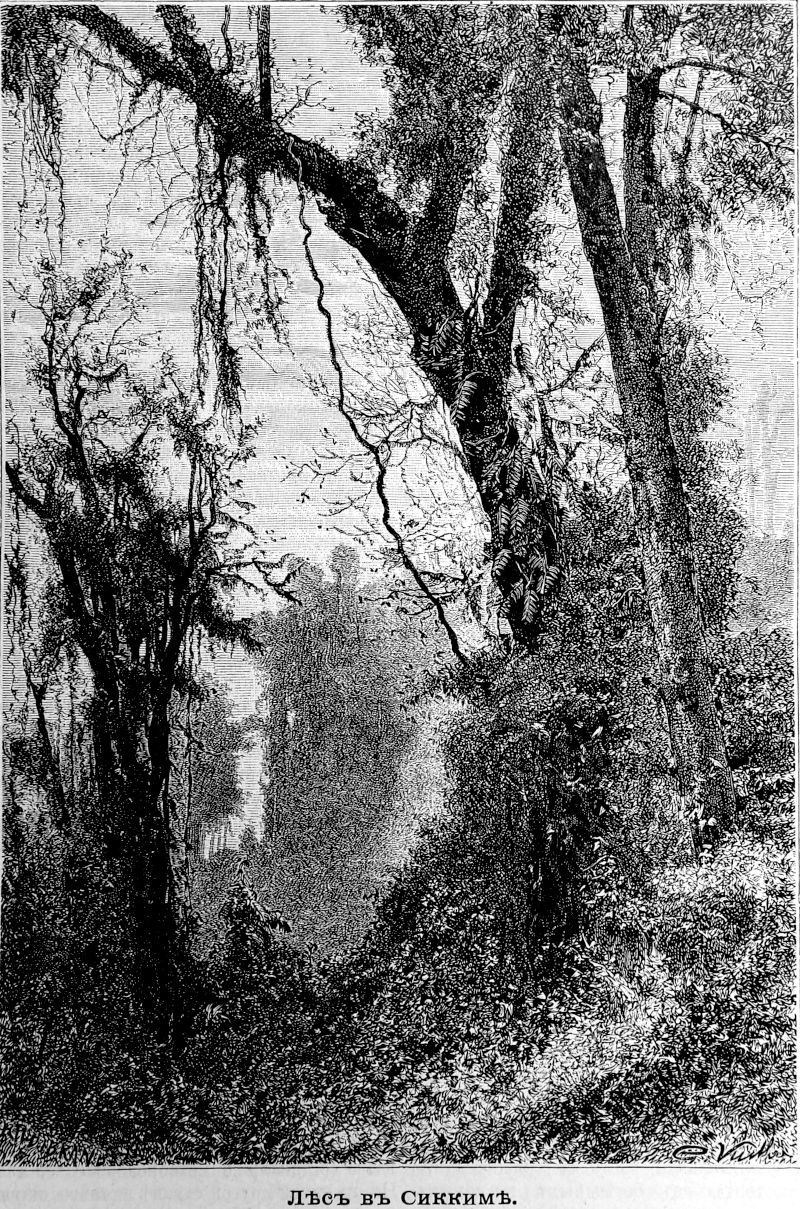

Поясы растительности на склонах Гималайских гор, естественно, соответствуют поясам температуры. Через каждые 200 метров (656 футов), в вертикальном направлении, степень тепла уменьшается на один градус, и в то же время изменяются все климатические условия; тропические или полутропические растения, которые мы находим у подошвы гор, заменяются выше растениями умеренного пояса, затем растениями арктического пояса. Но кроме этих главных делений климатических и ботанических, сходных с делениями этого рода, наблюдаемыми на скатах всех других горных цепей, в Гималайских горах существуют еще, у основания и на первых возвышениях этой системы, другие поясы, резко разграниченные между собой свойством почвы и произведениями и обязанные своими контрастами не различию высоты, но расположению поверхностных слоев и истечению вод. Поясы эти, хорошо известные во все времена туземным жителям, которые гоняют свои стада коров и буйволов в нижния долины Гималайской цепи, следуют один за другим параллельно оси гор, от нижних равнин до первых круч. Крайняя южная зона—это полоса земли, называемая терай, тарай, тари или моронг, то-есть «сырая страна», болотистая область, покрытая джунглями, камышами и купами деревьев, которые задерживают дуновение ветров, вследствие чего там постоянно стоит туман из миазмов, поддерживаемый испарением влажной почвы; если верить туземцам, некоторые части терая заключают атмосферу до того удушливую, что дикие звери и птицы не могут дышать тамошним воздухом. Однако, к северо-западу полоса земли, составляющая продолжение терая, суживается мало-по-малу, и в Пенджабе это уже не более, как песчаное пространство, где вода быстро исчезает в почве, и которое на известных расстояниях изрезано многочисленными оврагами и рытвинами; высокие травы, среди которых прячется антилопа, заменяют там чащи джунглей и камышей, покрывающие собственно терай. Второй параллельный пояс, который тянется между болотами и основанием песчаниковых скал Подгималая, резко отличается от терая сухостью почвы: это так-называемый бхавер, блабхар или джхари, лесная область, почти сплошь покрытая шореями (shorea robusta), красивыми развесистыми деревьями, обвитыми лианами, которые соединяют их между собою и с растениями подлесья. Продольные долины, дун, мари или доар, продолжающиеся параллельно двум предыдущим поясам, тераю и бхаверу, от которых их отделяет выступ песчаниковых скал (гряда Сивалик или Сивалай), первое, едва обозначившееся ребро громадного скелета Гималайских гор, тоже принадлежат к нездоровым местностям в большей части своего протяжения. Путешественники не без опасности проезжают, во всю скачь своих верховых животных, три, следующие одна за другою, полосы терая, бхавера и дунов, чтобы пробраться из прибрежных равнин Ганга в область гор, выше вредных туманов, которые стелются по нижним склонам до средней высоты 1.200 метров (около 3.940 футов); указывают многочисленные примеры англичан, которые сделались жертвою злокачественной лихорадки, схваченной во время быстрого переезда через пояс терай. В некоторых местах контраст терая и области культур так же резок, как противоположность земли и моря вдоль отвесного берега.

Нездоровость этих низменных областей объясняется легко. Воды, задерживаемые в дунах выступами опоясывающих их песчаниковых предгорий, скопляются там в виде стоячих площадей; ниже, бхавер, который состоит из гравиевой почвы, очень сух, напротив, благодаря рыхлости грунта, но крупный песок там залегает на слое непропускающей воду глины, и пары, поднимающиеся с земли после падения дождей, остаются запертыми под густыми ветвями деревьев; наконец, в полосе терая, водяная скатерть, которая скользила по глинистому слою под гравием бхавера, снова появляется на поверхности и разливается в виде болот среди джунглей. В этом низменном поясе спускающиеся с Гималая реки, которые перед тем прошли через область бхавера по глубоким и вполне определенным руслам, широко разливаются в терае, передвигая с места на место мелкие камни и пески, перенося стволы деревьев и обломки всякого рода; все эти препятствия образуют там и сям естественные плотины, выше которых речная вода разливается направо и налево в виде болот, постоянных или временных. Средство улучшить это положение дел, то-есть ассенизировать край, то же самое, какое применяется с успехом в болотистых местностях Европы; оно состоит в урегулировании стока вод, в расчистке и обработке почвы. Уже многие семьи переселенцев, доставляемых сопредельным населением, которому, впрочем, ауаль, или малария (болотная лихорадка) менее опасна, нежели европейским путешественникам, начали там и сям расчищать под пашни наиболее здоровые лесные прогалины в полосах терая и бхавера. С другой стороны, пастухи на зиму спускаются с гор со своими семьями и стадами, чтобы, по местному выражению, «кормиться солнцем», и вслед затем на местах их стоянки появляются пашни и селения. Таким образом, эти распаханные прогалины, число которых возрастает с каждым годом, прибавляются к относительно здоровым пространствам, прерывающим во многих местах, преимущественно на юге Сиккима, опасные поясы терая и бхавера. Дорога, ведущая с берегов Ганга в Дарджилинг, давно уже потеряла свои ужасы. Напротив, было время, когда население равнины нарочно давало разростаться полосе терая на счет своих культурных земель, чтобы расширить таким образом «мархию», которая отделяла их от их врагов, разбойничьих горных народов.

В северо-западном углу Индии, вся верхняя область Пятиречья (Пенджаба), между передовыми горами Гималайского хребта и Сулейман-дагом, занята невысокими плоскогорьями и небольшими отрогами, замечательными геометрическою правильностью их линии протяжения. Тогда как Панджал, последняя Гималайская цепь, огибаемая на западе рекою Джилам при выходе её из Кашмирской долины, следует нормальному направлению всей системы, т.е. от юго-востока к северо-западу, отроги области Хазара и верхнего Пенджаба расположены, по большей части, перпендикулярно к оси Гималая, по направлению с северо-востока на юго-запад. Высшая точка этой Заджиламской области, гора Марри, есть еще одна из больших вершин внешнего Гималая, так как она достигает высоты 2.272 метров; но к югу от этого межевого столба, поставленного между двумя различными областями, плоскогорья имеют среднюю высоту, постепенно уменьшающуюся, от 500 до 300 метров, и гребни холмов поднимаются над ними почти на такую же высоту. Слишком мало возвышенные, чтобы поражать народное воображение, эти каменные выступы земного рельефа не имеют точных географических наименований. Они называются по имени живущих на них племен, близ лежащих городов или деревень, горных проходов, служащих перевалами для путешественников, крепостей, господствующих на той или другой возвышенности, или по какой-нибудь местной особенности. Наиболее известные названия применяются к целым областям: таково наименование Потвар, даваемое всему гористому плоскогорью Раваль-Пинди.

На поверхности нашей планеты нет каменных масс, которые были бы более изгрызены стихиями, чем хребты Потвара и других горных цепей страны по сю и по ту сторону Инда; многие из них оканчиваются на верхушке острыми клинками, дотого тонкими и местами дотого разорванными, что можно подумать, что это искусственная ажурная резьба на камне.

Все легко раскалывающиеся и выветривающиеся, части скалы, были унесены дождевыми водами: остался только скелет горы; так как поверхностные обломки все снесены водой, то геолог может с первого взгляда определить свойство горных пород, составлявших первоначальное ядро; но некоторые гребни отличаются такою изумительною правильностью форм, что там легко смешать произведения природы с делом рук человеческих: иная гора показана на карте генерального штаба с крепким замком на вершине, хотя в действительности стены и бастионы этой твердыни суть не что иное, как продукт разрушительной силы атмосферных деятелей. В этом отношении одна из самых замечательных горных цепей та, которая ограничивает с южной стороны эти изрытые оврагами плоскогорья Пятиречья и которая получила от англичан название Salt-range, или «Соляной цепи». Она тянется с востока на запад между Джиламом и Индом, течение которого она съуживает в Калабагском дефилее, затем продолжается за Индом под разными именами: Чичали, Шингар, Кафир-кот, Шейк-будин. Она была некогда южной границей азиатского континента, и её крутые склоны, подточенные при основании водами моря, и теперь еще представляют там и сям вид высоких береговых утесов. Соляная цепь—одна из самых любопытных возвышенностей Индии по образованию её пластов, так как там можно изучать горные породы, принадлежащие всем геологическим векам; силурийские слои представлены в этой горной массе так же, как каменноугольная формация, триас, юра, мел; наконец, пласты третичной эпохи прикрывают другие геологические образования, и между этими пластами особенно часто встречаются залежи нуммулитовых, или раковистых известняков; даже диориты показываются кое-где поверх осадочных слоев. Разнообразие рудных месторождений в этой цепи не менее велико, чем разнообразие горных пород; до сих пор там открыты, в различных количествах, золото, медь, свинец, железо, а также сера, квасцы, селитра, нефть, каменный уголь, и во многих местах из земли бьют горячие минеральные ключи. Гипс находится там в изобилии, а соли так много, что англичане совершенно справедливо дали этим горам название Соляной цепи. Слои каменной соли, белые, серые, красноватые, и различные по степени чистоты, как и по цвету, имеют до 30 метров (100 футов) мощности, а в некоторых местах солекопы могут разрабатывать скалу самородной соли толщиною в 150 слишком метров (70 сажен). В одной части Пенджабской цепи есть соляные пласты, представляющие, по измерениям Уинна, массу в 28 куб. километров,—количество, достаточное для удовлетворения потребности всех людей в течение тысяч лет.

Точно также на продолжении цепи к западу от Инда холмы в большей части состоят из каменной соли, и местами там встречаются огромные глыбы в 40 метров (130 футов) высоты, сплошь образованные из соляных кристаллов. Просачивание воды сквозь горные породы, действие дождей на внешния стены соли и давление верхних пластов имели следствием сгибы, разрывы и перемещения ниже лежащих слоев и произвели провалы и опрокидывания, которые часто сбивают с толку геологов. Между достопримечательностями этой интересной горной цепи встречаются также большие гранитные валуны, которые носят на себе явные следы действия ледников. Один валун из красного гранита, месторождение которого на Гималае до сих пор еще не могли открыть, был найден Теобальдом в Соляной цепи и доставлен в калькутский музей; шлифованные полосы и борозды на его поверхности не оставляют ни малейшего сомнения относительно его происхождения. Вся поверхность плоскогорья, простирающагося на север от Соляных гор, покрыта гравием и песком, среди которых рассеяны во множестве эрратические камни; кроме того, валуны встречаются также в большом числе на берегах всех рек, особенно на берегах Согана и Инда до Аттока и даже ниже. В течение новейшего геологического периода произошли значительные перемены в гидрографии страны; весьма вероятно, что почти вся она была покрыта озером.

На западе от Инда, разные горные цепи, составляющие географическую границу Индустана, суть, как и Гималай, краевые хребты плоскогорья, а не отдельные, независимые горы, за исключением, однако, гряд, которые продолжают на востоке цепь Сафид-кох, или «Белых гор», и которые разделяют, перпендикулярно к течению Инда, два бассейна, некогда озерные, Пешавера и Банну. Главная цепь за Индом, носящая турецкое имя Сулейман-даг (Соломонова гора), или Кох-и-Сурх, то-есть «Красная цепь», прилегает на западе к возвышенностям страны племени вазири; она перерезана, через известные промежутки, брешами, откуда вытекают во время дождей воды горных речек, получающих начало на скатах одной параллельной цепи, которую можно было бы назвать западным Сулейман-дагом или Джадрамом, по имени племен, живущих в её долинах. Из всех потоков, проходящих через восточный Сулейман, только один Курам достигает Инда, не теряясь совершенно по дороге в песках; другие ручьи и речки, направляющиеся к главной реке, откуда бы они ни вытекали, иссякают у подошвы горы, в своих каменистых ложах, которые перемещаются и перепутываются при каждом новом наводнении. На севере хребет Соломоновых гор примыкает к высокому массиву Сафид-кох (Белые горы), который отделен от предгорий Гинду-куша глубокой долиной реки Кабул; на востоке Сулейман-даг тоже соединяется, посредством боковых отрогов, с массивами высот, принадлежащих к продолжению Соляной цепи; но на юге от реки Курам, Соломоновы горы отделяются от других возвышенностей и образуют правильный хребет, который тянется по направлению с севера на юг. Если смотреть с равнины Инда, эти горы представляют величественный вид: высшая вершина их, гора Биргул (3.560 метров), находится в земле вазирисов; самая знаменитая вершина, известная под именем, столь часто встречающимся в магометанских странах, Тахт-и-Сулейман, или «Соломонов трон», немного ниже предъидущей; она достигает 3.343 метров. Все скалы её крутых склонов состоят из голого камня, лишенного всякой растительности: белые днем, они кажутся прозрачными в вечернем воздухе.