Глава I Общий взгляд на переднюю Азию

Изучение древних памятников убедило европейских историков, что, главным образом, Передняя Азия и Египет служили основным местом, где поселились первые семейства «арийския»: в равнинах Бактрианы, в долинах Гинду-Куша, Кавказа или в степях Скифии. По мере того, как мы дальше проникаем в глубь веков, мы видим, что мрак начинает сгущаться над странами Запада, ныне столь известными, в то время, как свет показывается на востоке Средиземного моря, одновременно на берегах африканского Нила и в странах, пограничных с Азией, на прибрежьях и островах Ионических, в равнинах сирийских, на берегах Евфрата и плоскогорьях Ирана. Наше происхождение остается неизвестным; но зачатки цивилизации, развивавшейся из века в век, чтобы сделаться общим достоянием народов Европы и Нового Света, встречаются уже в юго-западных странах Азии. Не там ли мифы эллинов предполагают первый Олимп и дают начало своим богам? Не там ли также, судя по сказаниям, собранным евреями, христианами и мусульманами, процветало древо жизни, под тенью которого пробудился первый человек и прародительница? Именно в Халдее, на горах индийского Кавказа, в оазисах Ирана отыскивали земной рай, Мазис в Армении, Низир в Курдистане, Демавенд в Персии, или какая-либо другая гора Передней Азии должна еще заключать в себе обломки ковчега, в котором укрылось семейство, спасшееся от потопа. Позднее, когда христиане стали подвигаться к западу, а магометане сделались покровителями востока, число гор, «свидетелей потопа», возросло до бесконечности. Они встречаются от Пиренеев, в Капсире и Андорре, до Афганистана, в горе Нур или Ноя, в стране Сияг-пушей и даже в «Соломоновом троне», возвышающемся над равнинами Инда.

С возникновения истории в собственном смысле этого слова, первые точные сведения относятся к юго-западным странам Азии и к Египту, рассмариваемому древними, особенно Геродотом как принадлежащий, правым берегом Нила, к азиатскому миру. Там группы народов начинают обособляться под именами Сима, Иафета и Хама; может быть также, по мнению многих ориенталистов, под именами Сумера и Аккада, обособленность эта выражается в антагонизме персов и индийцев, иранцев и туранцев. Различные народности плоскогорий центральной Азии, островов Средиземного моря и пустынь Африки—перечисляются по племенам, по обычаям и по роду промышленности. На разных предметах встречаются вавилонские надписи, которые служат памятниками этнологическими и географическими первостепенной важности. Одно из наидревнейших преданий рассказывает о рассеянии народов у подошвы Вавилонской башни; но, несмотря на «смешение» языков, халдейская история начинает следовать за каждым из этих народов по пятам, отмечать их передвижения, войны и слияния племен.

Географическая форма Передней Азии—название, под которым можно понимать, вместе с Риттером, всю Азию древних, вплоть до Инда,—дает полное понятие о превосходстве этой страны, как центре цивилизации. Она находится не только-что почти в геометрическом центре группы земель, составляющих Старый Свет, но, в то же самое время, она представляет наиболее удобный переход между тремя материками и главными морскими склонами. Чтобы попасть из бассейна Нила в долины сирийского прибережья, достаточно перейти полоску песку; от берегов Азии к берегам Европы остается только переплыть один морской пролив, менее широкий, чем многие из рек. Из Индийского океана в Средиземное море Передняя Азия представляет два естественных пути: один путь через Суэзский перешеек, а другой, наиболее важный в истории цивилизации, через который протекают воды Евфрата и Тигра и который сообщается посредством многочисленных проходов с сирийскими портами. Что касается до дорог, которые от верхнего Евфрата идут к прибрежным долинам Черного моря, про них можно сказать, что они соединяют склон Индийского океана одновременно с бассейном Средиземного моря и с землями, обращенными к заливам Атлантического океана; ибо главный кряж гор, представляющий, так сказать, гребень Европы, тянется от Альп к Балканам, кончается у берегов Понта Евксинского и прибрежья Бессарабии, а восточный склон Карпатских гор принадлежит уже к северной покатости европейского материка. В действительности Дунай, несмотря на то, что воды его способствуют образованию течения в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы,—принадлежит к рекам Атлантического склона.

Большая часть Передней Азии состоит из возвышенных плоскогорий, из которых некоторые достигают до 2.000 метров высоты, но берега её глубоко перерезаны морскими заливами и проливами. Индийский океан, омывающий южные берега Аравии, проникает далеко между Мекраном и землей Оманов, затем съуживается в пролив на юге, у островка Ормуза, и образует внутреннее море, называемое Персидским заливом. По другую сторону Аравии, Красное море обнаруживает с удивительной правильностью понижение уровня, так что другого подобного примера нигде в мире нельзя встретить, и разделяется, с каждой стороны громадного Синайского треугольника, на второстепенные заливы, замечательные по своей симметрии. Средиземное море омывает берега Кипра, образует непрерывный ряд заливов на южных берегах Малой Азии и, с помощью тысячи разветвлений и проливов, превращает весь восточный берег Эгейского моря в другую Грецию, с её островами и полуостровами. Море, которое скорее можно назвать большим озером,—древняя Пропонтида или «Переднее море»,—соединяет Архипелаг с Понтом Евксинским, который простирается к востоку между Кавказом и горами Армении. Наконец закрытый бассейн Каспийского моря довершает число морей вокруг Передней Азии. Следует также упомянуть об озерах Урмия, Ван и еще некоторых других, которые настолько обширны, что имеют в некоторых местах вид заливов океана. Тут и там долины заменили прежние морские проливы. Наиболее других замечательна обширная долина Вавилонская, которая служит продолжением Персидского залива по направлению к бухте Александретты и разрезывает на две, различающиеся друг от друга, части всю магометанскую Азию: на юге—Аравия, с цепью прибрежных гор Палестины и Сирии, на севере и на востоке—горы Малой Азии и плоскогорья Ирана.

Благодаря морям, окружающим ее со всех сторон, и обширным равнинам Месопотамии, находящимся на близком расстоянии от Средиземного моря, Передняя Азия—центр Старого Света—может быть названа страной морской, вследствие чего она легко могла, в течение веков, сделаться местом встречи народностей, различных как по происхождению, так и по нравам. Ни в какой другой стране земного шара, господствующие расы, стремящиеся создать себе независимое положение в мире, не имели так много цивилизованных представителей, в то же время так резко разнящихся друг от друга. Народы Северной Азии, слывущие в наше время под общим названием урало-алтайской расы, проникли до возвышенностей гораздо южнее Оксуса—предполагаемой границы Ирана и Турана, и во все исторические эпохи велась постоянная борьба между двумя языческими племенами. Еще и в наше время она продолжается между Персами и Туркменами; на юге Гинду-Куша, некоторые народности, именно племена аймака и гезаре, напоминают вторжения монголов; но не ведет ли борьба рано или поздно к смешению, и во всей истории народов Востока не встречается ли двоякое происхождение цивилизации, символически изображаемой непрерывной борьбой богов. Языческие племена, принадлежащие если не к черной расе, то все-же ведущие свой род от негров, как кушиты, братья эфиопов, также имели своими представителями различные народности Передней Азии. Некоторые следы присутствия этих племен на плоскогорьях Сузианы виднеются в процессиях пленников, изображенных на барельефах ниневийских дворцов; Немврод, «великий охотник пред Всевышним», есть легендарный предок этих мифических народов. С давних пор легкость сообщений между обоими берегами Красного моря имела следствием смешение рас арабских с африканскими; несмотря на это негритянский элемент в собственном смысле не играл важной роли в истории народов Западной Азии; наибольшее влияние, принадлежавшее сначала туранцам и кушитам, перешло к семитам в южных странах и к арийцам—в северных. Весь Аравийский полуостров и Сирия вплоть до Евфрата служат местом господства для первых; на плоскогорьях Ирана, в горах Армении и в некоторых местностях Малой Азии—арийцы имеют численное превосходство.

В общем историческом движении Передняя Азия предшествовала Европе, но именно в одном только направлении распространялась там цивилизация. Ось вращения Старого Света, в отношении торговых сношений и в смысле распространения идей, склоняется от юго-востока к северо-западу. Пояс наибольшей жизненности в истории народов простирается от Индии к Британским островам, захватив Месопотамию, азиатскую Ионию и земли Архипелага, полуострова Средиземного моря и Францию.

Прежде, чем Европа вошла в состав просвещенного мира, когда торговые сношения Азии с Западом велись с варварскими племенами, меновая торговля была естественным образом сосредоточена в приморских странах Азии. Легенда об аргонавтах и «Золотом руне» свидетельствует о сношениях, которые существовали тогда между кавказскими горцами и греческими моряками; но в истории особенно упоминается о больших торговых рынках, возникших на берегах Сирии. Известно, какую огромную услугу оказали человечеству финикияне, не только исследованием берегов Западной Европы и направлением караванов через естественные пути, соединявшие долины Средиземного моря с океаном,—помимо всего этого, их громадная заслуга заключается в том, что они развозили всем народам того времени звуковую азбуку, перенятую с египетских гиероглифов; благодаря им, миру стала известна эта остроумная метода, посредством которой стало возможным воспроизводить язык народов, не понимая его. Встречая постоянно иностранцев, говоривших на всевозможных наречиях с тысячью различных акцентов, финикияне должны были особенно поражаться различием звуков, и как же их было изобразить, если не употребить знаки, какие употребляли египтяне, чтобы передавать целые мысли, для передачи собственно звуков соответствующих слов? Они освободили заимствованные буквы от идеографического смысла и применили их единственно к произношению слов. Таким образом, ум освободился от первобытного символического языка, и письмо стало точным воспроизведением слова, благодаря постоянным сношениям сирийских купцов с варварскими народами Запада. Географические открытия финикиян, их дальние морские плавания вокруг Европы и Африки, их путешествия во внутрь земель, вдоль рек и волоком, привоз металлов, дерева, камеди, тканей, глиняной посуды, всевозможных мануфактурных предметов, которые впоследствии были найдены археологами во многих странах,—подготовили дикарей западных лесов к будущей цивилизации, поставив их в сношения меновой торговли друг с другом. Именно финикиянам принадлежит этот предъисторический труд, без которого история, в собственном смысле, никогда не началась бы для европейских стран; цивилизованным народам, которые должны были родиться, они завещали то, что должно было их навсегда сблизить друг с другом и создать человечеству, возрожденному из хаоса враждебных наций, письменную азбуку. По справедливости следует сказать, чти в истории цивилизации финикияне играли весьма важную роль, и путешествия Геркулеса тирского—победителя мира—имели немаловажное значение.

Пять или шесть веков спустя после финикиян, эллины, жившие на прибрежье Малой Азии, принимали также большое участие в открытии западных земель; колонии их расселились по берегам Средиземного моря и доходили до берегов океана; как негоцианты, они располагали таким средством для меновой торговли, какого недоставало финикиянам: у них была монета,—знак, представлявший всякого рода товары; тогда как тирские и сидонские меновщики, ведя торговлю большею частью с варварскими племенами, меняли свой товар на местные колониальные произведения. Ионийцы в деловых сношениях с такими же просвещенными народами, как и они сами, имели крайнюю нужду в знаке определенной стоимости, который позволял бы им делать закупки, не имея даже под рукой предметов мены. Но сколько еще других открытий, помимо этого мира барышей, обязаны своим появлением на свет божий этим азиатским грекам, предшественникам европейцев почти во всех произведениях ума! Милет, метрополия многочисленных колоний, был уже двадцать пять веков тому назад очагом географических исследований; там были учителями Фалес и Анаксимандр, там Гекат и Аристагор составили первые географические атласы. Галикарнас, соседний с Милетом город, был местом рождения Геродота, «отца истории и географии», первого писателя, занимавшагося сравнительной этнографией, известного превосходного рассказчика, отличавшагося простотой речи, доходившей до наивности, в наблюдениях всегда проницательного, в суждениях справедливого и точного, в мыслях возвышенного, достаточно беспристрастного, чтобы любить варваров, но вместе с тем превозносящего греков, и особенно афинян, на недосягаемый пьедестал, выше всего в мире... И сколько еще других имен, едва-ли менее знаменитых, можно назвать в этой покрытой славой стране, к которой мы возвращаемся, чтобы приветствовать зарю нашего возрождения и откуда доносится до нас далекое эхо пения Гомерид, качавших колыбель народов—наших предков при зарождении их цивилизации.

Название Азии или Азиады, кажется, прежде всего принадлежало одной Лидийской провинции; в начале это название распространилось на весь полуостров Анатолии, а затем на весь материк, расширяясь, так сказать, под ногами путешественников. Постепенно стало известным, насколько эллинские земли, расположенные по восточному прибрежью Эгейского моря, были малы в сравнении с Большою Азией. Тем не менее, это название Малой Азии выясняет вполне историческую роль полуострова, находившагося между Понтом Эвксином и Кипрским морем. И в действительности, те из кочевых народов, которые не переходили границы Кавказа, чтобы обогнуть Черное море, направляясь к западу, достигли крайней оконечности материка, того пространства, которое с трех сторон омывалось морем. Прижатые друг к другу народцы и народы различного происхождения не все сохранили свои отличительные черты: многие из них смешались, или даже слились с туземцами настолько, что сделалось невозможным узнать с точностью их языческий элемент. Но ничто не теряется в громадной лаборатории человечества: дух каждой из этих составных рас возрождается в истории Малой Азии и обнаруживается в её влиянии на цивилизацию Европы. Северные племена, известные под общим именем «туранских» и часто трактуемые с пренебрежением, как низшие по развитию в сравнении с народами «арийскими», в общем деле развития, повидимому, играли не меньшую роль в сравнении с прочими расами. Именно они первые научили соседних народов обработке железа и прочих металлов. Несомненно также им принадлежит слава разведения большей части домашних животных. Во всяком случае, в странах, где обитали туранцы, по начальным историческим данным, зоологи определяют эру распространения животных, сделавшихся неразлучными спутниками человека: там, в долинах Тигра и Евфрата, у подошвы Арарата, на вершинах Кавказа, на плоскогорьях Ирана появились впервые дикие предки собаки, быка, козы, барана, свиньи, быть может также и верблюда. Из двух первобытных пород лошадей, первою была лошадь «арийская», второю—лошадь монгольская или «туранская». По всей вероятности, также Передняя Азия была местом родины большей части культивированных растений, наиболее полезных, как, например, оливкового дерева, сливового, миндального, виноградной лозы, может быть даже и персикового, льна и люцерны, бобов и гороха, и в особенности овса, ячменя и пшеницы. Если этому верить, то не имеет ли основания легенда, называющая эту страну колыбелью человечества? Чем было человеческое существо раньше, чем оно узнало, как воспроизвести из земли питательное зерно, это представлено греками в образе богини, дочери Деметра, которая, то мрачная и грозная, царила над тенями умерших, то сияющая и приветливая—появлялась на землю украшать свое чело венками из васильков на берегах рек.

Северные расы имели также значительную долю влияния в умственном развитии народов, обитавших на обширном четырехъугольнике Малой Азии. Следы их развития остались в религиозных обрядах Востока, особенно в занятиях магией, имеющей много общего с шаманством самоедов и тунгусов. Эти расы оставили также другому племени своих богов, низвергнутых, впрочем, греками в подземелья, как предметы поклонения низших рас; божества эти представляли уроды о ста руках, безобразные чудовища, выкапывавшие руду из недр земли и которые ковали металл в глубине пещер, под надзором Вулкана, хромоногого бога-посмешища обитателей Олимпа. Равно как и халдеяне, астрономическое учение которых длится уже тридцать веков, они увековечиваются в знаках зодиака, в нашем двенадцатиричном делении года и нашей семиричной группировке дней в неделю; народы семитские или семитические Малой Азии участвовали также двояким образом в развитии народов: и посредством торговых сношений, и религиозным влиянием. Тогда как в греческом мире группировка граждан носила по преимуществу цивильный характер, граждане составляли «конгрегации» во Фригии и в соседних государствах, где священники повелевали от имени богов, и где священный храм был всегда центром города,—в это время восточные религии, нередко проникнутые остроумием, держались главным образом на культе смерти, отождествлявшейся с жизнью посредством воскресения, которое следовало всегда за жертвоприношением, и грозили уже одержать верх над веселыми культами Греции, как другая религия—христианская, возникшая, по словам предания, в стране семитов, но проникнутая насквозь иранским духом и подготовленная греческой и александрийской философией, христианская религия распространилась по всем странам Запада и опрокинула на своем пути храмы языческих богов. В этой религиозной революции Малая Азия играла далеко немаловажную роль. Один еврей, носивший власяницу, по имени Павел, стал греком по духу и ревностным апостолом нового учения, привлек в свою аудиторию не только небольшой круг детей Израиля, но и огромную толпу язычников. С первых времен проповедания христианского учения, «Семь церквей Азии» сделались главным очагом пропаганды и обращения в новую веру; а когда, наконец, религия Христа определилась, выяснила свои догматы самым точным образом, то в одном из городов Малой Азии, в Никее, были провозглашены первые правила веры, повторяемые впоследствии в христианских общинах. За волнами, принесшими в Европу религию Христа, несколько столетий позднее, нахлынули волны другой религии, и кровопролитные битвы, водворившие торжество ислама вокруг бассейна Черного моря, начали происходить на полуострове Анатолии.

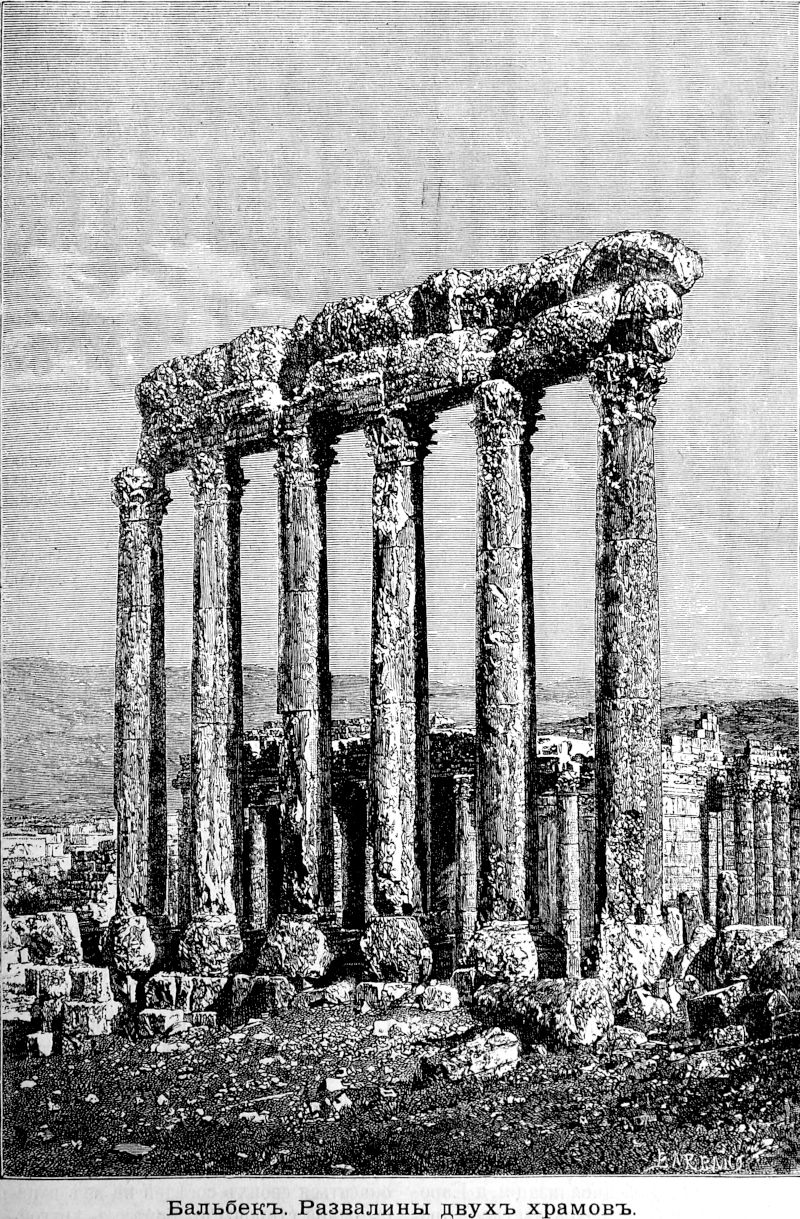

Страны, в которых совершались все эти великия события, ныне совсем заглохли, почти омертвели. Страна, по словам легенды бывшая месторождением первого человека и колыбелью нашего просвещения, эта священная земля, где на заре истории поэт показывает нам людей и богов, сражавшихся под стенами Илиона, эти знаменитые города: Вавилон и Ниневия, Экбатана и Суза, Бальбек и Пальмира, Антиохия и Дамаск, столь блестящие в прошлом,—что они представляют теперь, в сравнении с Европой, наводняемой в то время варварскими племенами, и с городами Запада, в которых теперь теснятся миллионы людей—победители древних обитателей пустынь? Через промежуток трех тысяч лет какой поразительный контраст! Тогда в долине Ефрата, позднее в долине Нила, находился центр западной цивилизации, а Европа была страной мрака, безъизвестное пространство. Теперь светоч просвещения направился к Западу, а мрак навис над Востоком. Про Малую Азию можно сказать, что она более живуча своим прошедшим, в современной же истории роль её весьма незначительна; даже плавая у стен Гиллаха, невольно повторяешь имя Вавилона, а в пустынях, где рыщет бедуин, в мыслях неожиданно воскресают исполинские фигуры Моисея и Магомета, Семирамиды и Александра!

По числу жителей, которое известно только приблизительно, Передняя Азия пала не менее, как и по отношению к культуре. В общем, страны, простирающиеся от берега Мекрана до берегов греческой Анатолии, занимают поверхность земли, равную трем четвертям европейского материка; но народонаселение их, по всей вероятности, вдесятеро меньше и далеко до приращения; напротив оно, видимо, уменьшается.

Поверхность и народонаселение Передней Азии, без Закавказья, в приблизительных цифрах:

| Поверхность земли кв. килом | Вероятное народонасел. жит. | Нар. килом. жит. | |

| Азиатская Турция, Самос, Кипр | 1.899.009 | 16.360.000 | 8,6 |

| Аравия, Аден | 2.507.400 | 3.725.000 | 1,5 |

| Персия | 1.648.195 | 7.655.000 | 5 |

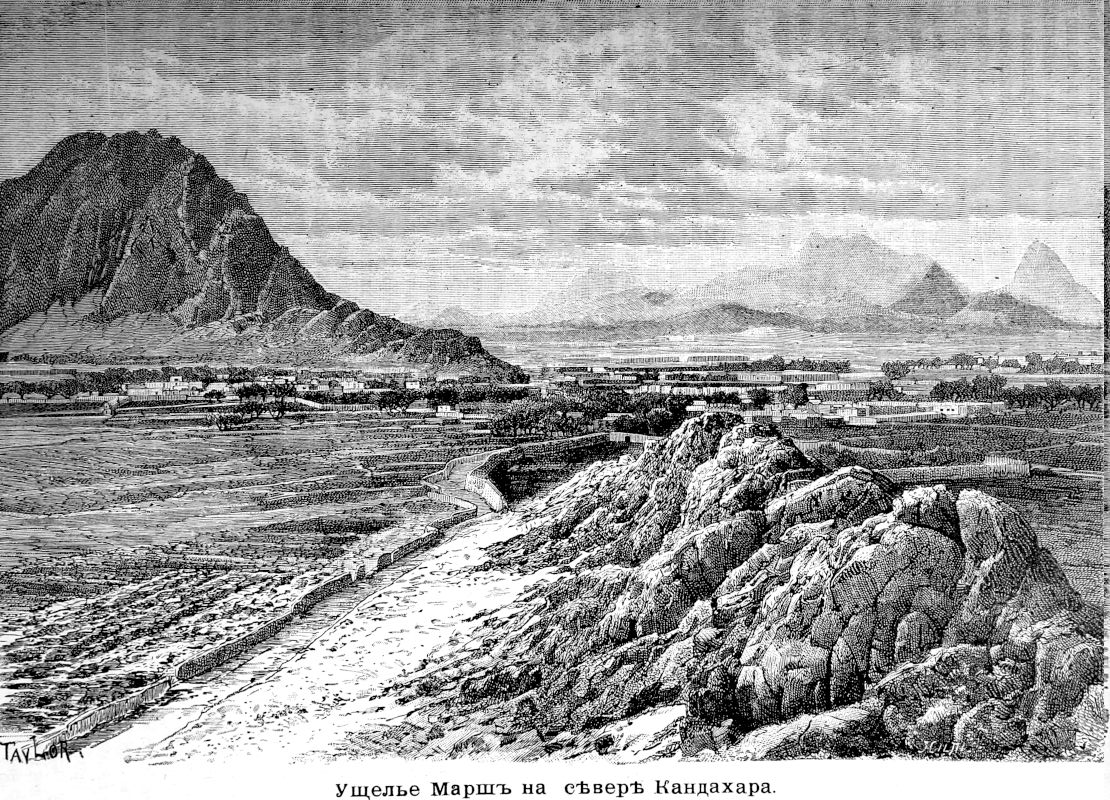

| Афганистан (без Туркестана) | 638.350 | 4.200.000 | 6,6 |

| Белуджистан | 276.515 | 350.000 | 1.3 |

| Вместе | 6.969.529 | 3.290.000 | 4,6 |

Где кроются причины этого уменьшения населения, послужившего такой обильной темой для красноречия историков и моралистов? Надо ли искать причины только в междоусобных войнах и в чужеземных вторжениях, так часто опустошавших эти страны? Но со времен Аттилы сколько опустошителей прошли Европу во всех её направлениях, и, несмотря на это, страна оправилась от разорения, народы преобразовались и население вновь возродилось после нашествия завоевателей! Тем не менее, должно признать, что в Передней Азии полоса территории, которой коснулась цивилизация, была сравнительно узка и более открыта для вторжений и опустошений, нежели европейские страны, лежащие ближе к Средиземному морю и Атлантическому океану: между Персией и Малой Азией пояс культуры и населения составлял не более, как узкий перешеек; то же самое было между Малой Азией и Египтом. Раздираемые внутренней междоусобицей, народы Ирана, Месопотамии, Сирии, Малой Азии, должны были кроме того опасаться своих соседей на юге и на севере, с одной стороны арабов, с другой—алтае-уральских кочевников всех племен и наречий, монголов или туркмен. Эти враги, которых укрывали пустыни, были непобедимы потому, что они были недосягаемы; они выжидали благоприятного случая, затем появлялись внезапно, чтоб разорять города, убивать жителей, или уводить их в рабство. Уже не раз, от самого начала истории, самородная цивилизация Западной Азии была периодически скашиваема, как трава на лугах. Предки турок, которые господствуют ныне в странах Азии, лежащих к западу от Ирана, принадлежали также к числу этих жестоких опустошителей. И как немногие из племен нашли в себе достаточно сил к возрождению и к преобразованию в независимые нации! Масса осталась в постыдном рабстве, и пороки вошли в плоть и кровь этих порабощенных народов, прилипли к ним, как проказа.

Чтоб объяснить убыль населения Западной Азии, ссылаются, как на одну из причин этой убыли, на истощение земли, снабжавшей население зерновым хлебом, так что, в конце концов, невольно задаешься вопросом: не утратила ли Передняя Азия свою питательную силу для поколений, и возродится ли она вновь, какою была до веков разрушения? Известно, что местности, лежащие на плоскогорьях и склонах гор, которые не подвергаются периодическим наводнениям, подобно полям, орошаемым Тигром и Евфратом, кончают тем, что лишаются своих составных химических частей и постепенно становятся непроизводительными: земледелец, который горячо принимается за возделывание этой почвы, и нередко для того, чтоб другие воспользовались его трудом, рано или поздно бывает вынужден оставить свой неблагодарный труд, и голод приходит периодически продолжать дело, начатое войной. Даже произведения труда, которые были когда-то самыми полезными, ведут подчас человека к погибели: разрушенные постройки покрывают землю своими обломками и окрашивают почву пылью своих кирпичей, а засоренные каналы разливают свои спящие воды по деревням; тогда как, с одной стороны, пустыня увеличивается от упадка культуры, с другой—обнаруживаются болота, распространяющие повсюду лихорадки и смерть.

Как бы ни было велико в истории падения азиатских народов влияние этих двух элементов,—опустошительных войн и истощения почвы,—по всей вероятности, существует другая причина уменьшения исторического значения их, именно—постепенное высыхание страны. Хотя и окруженная со всех сторон морями, Передняя Азия имеет все же континентальный климат, как будто бы она окружена материком. Действительно, господствующие ветры северного полушария: полярный ветер, северо-восточный, и противоположный, дующий с экватора, и тот и другой должны пройти целую половину Старого Света на пространстве нескольких тысяч километров, прежде, чем они встретятся на плоскогорьях Ирана и в равнинах Вавилонии. В этой стране, оба противоположные ветра считаются самыми губительными по своей сухости на всем земном шаре: течение их направлено через Азию и Африку по широкому поясу пустынь, от Гоби до Сахары. Аравия и Персия, особенно первая, имеют большое пространство каменистых и песчаных пустынь. Если б не муссоны, вызываемые с моря жаром почвы и приносящие небольшое количество воды, частью, впрочем, задерживаемой в прибрежных горах,—страны эти были бы совершенно необитаемы. Недостаток воды в Передней Азии так велик, что Аравия не имеет ни одной постоянной реки, и от Карачи до Тегерана, на пространстве 1.600 километров по прямой линии, путешественник может перейти все реки и ни в одной из них вода не достигнет ему до колен. Влажность, достаточная для того, чтоб произвольно, без содействия человека, воспроизвести какое-либо большое растение, существует только на южных берегах Каспийского и Черного морей, где северные ветры должны проходить через морские пространства раньше, чем достигнуть берега; повсюду и на берегах Средиземного моря, где ветры влажные, они дуют с моря к прибрежью. Весьма вероятно, что вся Передняя Азия, в пятнадцать раз большая, чем Франция, катит в море своими речными устьями массу воды, едва превосходящую количеством водную массу во французских реках.

Как несколько тысяч лет тому назад, так и в наше время, общие климатические условия препятствовали Передней Азии принимать большое количество дождевой воды, и реки её, пропорционально их бассейну, были менее обильны, нежели реки Западной Европы; но многочисленные указания позволяют думать, что эта страна земного шара была во время оно лучше орошаема, чем в настоящее время. В общем, описания, которые нам оставили древние авторы, не дают повода думать о слишком большой нужде почвы в водяных источниках. Даже номады, живя среди скал и песков, на окраинах пустыни, не признали бы в наше время в земле Ханаанской «места, где текли реки млеком и медом»; когда-то плодородные земли лишились своей богатой растительности, своих полей, своей зеленой муравы и своих кустарников. Могли ли торговые города ионического прибрежья приобрести такое огромное значение, и местная цивилизация могла ли достигнуть такой степени величия, если бы позади узкого пояса приморской страны не находились, подобно резервуарам жизненной силы, пространства, достаточно орошаемые, чтоб питать население, которое не может быть так многочисленно в наше время, как было тогда? А города пустыни, Пальмира, Бальбек, жители которых собрали столько сокровищ, чтоб воздвигнуть пышные храмы, развалины которых приводят в изумление еще и теперь,—могли ли бы они возродиться среди пустынь, если б эти пустыни не были окружены обширными оазисами, снабжая в изобилии необходимыми съестными припасами жителей и толпу иностранцев? С тех пор, как новейшие путешественники принялись за исследования Передней Азии, они отыскали в Азиатской Турции, Иране и Белуджистане огромные пространства, когда-то густо населенные, а теперь превратившиеся в пустыни; города, окруженные песками, были ими по частям поглощены; следы древней культуры еще виднеются и теперь на скалистых склонах, где не может более рости ни былинки; по судоходным когда-то рекам не плавает теперь ни одной лодки; на месте прежних озер теперь видны только топкия болота и пласты соли, или глины.

Несмотря на высыхание почвы в Передней Азии, страна эта, несомненно, достигнет первостепенного значения. Первенствующая роль её в деле цивилизации и её историческое значение уменьшились именно только с того времени, когда главные торговые пути направились через океан; но прямая линия имеет большое значение в международных сношениях, и дорога из Европы в Индию все более и более стремится захватить долину Евфрата и плоскогорья Ирана. Западная Азия требует обратно те выгоды, которые ей предоставляет обладание географическим центром Старого Света. Точная середина неправильной фигуры, изображаемой тремя материками Европы, Азии и Африки, находится в недалеком расстоянии от равнин, где возникли знаменитые города Персии и Ассирии; она лежит в юго-западном углу Каспийского моря. Вавилонская башня, центральная граница племен, спустившихся оттуда каждое в разные стороны горизонта, стоит, по словам легенды, на рубеже трех частей света: на востоке громадная Азия, простирающаяся далеко к океану, где «рождается солнце»; на юге жгучая Аравия дает знать о соседстве африканского материка; на северо-западе—Анатолия, которая может быть названа уже преддверием Европы. Передняя Азия, благодаря Суэзскому каналу, который отделяет ее от Египта, вновь стала в отношении морской торговли центром тяготения для группы континентов; но рано или поздно, когда покроется сетью железных дорог, Передняя Азия, несомненно, сделается центральным рынком Старого Света. Что касается до точного определения центрального пункта народностей, то этого нельзя указать даже приблизительно, потому что, с одной стороны, численность африканцев, а с другой—китайцев, известна только приблизительно. Приходится ограничиться указанием этого центрального пункта только на основании общепринятых данных. Согласно имеющимся документам, которые исправляются из года в год, центр народностей Старого Света приходится на юго-западную часть Тибетского плоскогорья, т.е. на страну, почти пустынную; но быстрое приращение европейцев все более и более передвигает пункт равновесия в направлении к западу, к проходам Гинду-Куша, имеющим историческое значение, как пути сообщения между двумя частями арийского мира. Невозможно, чтобы, вследствие естественной силы тяготения, не последовало движения к сосредоточению народов, после их разъединения, которое произошло вследствие перехода цивилизации на Запад, так как центры народностей беспрерывно перемещаются, если не сами по себе, то по крайней мере в силу их воздействия на самого человека, который в течение времен не перестает обновлять и усиливать в себе дух примирения по отношению ко всему, что его окружает.

Без сомнения, присоединение Передней Азии к культуре, торговле и к промышленной деятельности западного мира будет продолжительно и затруднительно; тем более нельзя сомневаться в том, чтобы материальная цивилизация, занесенная с Запада, не получила от народов Востока отпечаток их ума, повидимому, столь гибкого и при том столь упорного. Азиат никогда не переймет рабски того, чему его научат чужеземцы: он, так сказать, азиатизирует все, до чего он коснется; греки и римляне испытали в былое время на самих себе, чего им стоило жить среди этих восточных народов. Не им выпала на долю роль цивилизаторов; напротив, они сами были покорены обычаями и религиею тех стран, в которых жили, и должны были сделаться распространителями их на Западе. Но в настоящее время, не увлекаются ли азиатские греки, армяне, сирийцы, какова бы ни была, в конце концов, отличительная черта их национального характера, все более и более современным научным движением? Они присоединяют собственный почин к инициативе переселенцев и иностранных посетителей, и таким образом страна, постепенно преобразовываясь, так сказать, от окружности к центру её, входит в сферу европейского притяжения. Научные применения общи для всех стран света, и сколько заброшенных средств, сколько еще нетронутых сокровищ хранят в себе эти страны! Сколько богатств будут иметь в своем распоряжении Сидон и Тир! Хотя страна и терпит недостаток в воде, и хотя недостаток этот увеличился с начала писанной истории, но тем не менее множество ручьев иссякает в пустыне, или бесполезно течет в море и в Евфрат, временные потоки образуются в горах, не будучи направляемы в ирригационные каналы и водопроводы. Плодоносные страны, опустошенные войной и обезлюдевшие, заселятся вновь под мирным режимом. Распространение цивилизации к востоку, которое присоединило Венгрию, Дунайские государства, Грецию и Россию к европейской культуре и промышленной деятельности, и которое уже успело восстановить многочисленные города в Передней Азии, сирийские или греческие, проложит себе путь к Евфрату и к Иранскому плоскогорью.

Европейскими народами уже была сделана попытка к новому покорению Востока, в первый раз после Крестовых походов. В течение почти двухсот лет, с конца десятого и до конца двенадцатого века, когда католические народы Запада и турки, совращенные в ислам, находились еще, так сказать, в самом разгаре своей веры, когда промышленные богатства Востока: шелк, бархат, ткани, оружия, металлические изделия, казались изумленным полуварварам Запада самыми драгоценными сокровищами,—в то время военные походы из Европы в Азию сделались почти постоянными; сотни тысяч людей погибли в битвах, у которых страсть к завоеваниям и алчность добычи были гораздо сильнее, чем ревность к обращению в веру. Тысячи воинов, пленников, рабов, пали на поле битвы и на дорогах; но, тем не менее, после двухвековой резни и чумы, крестоносцы вынуждены были покинуть Восток, не будучи в состоянии удержать за собой ни одной крепости на материке. Однакож, давление Западной Европы на восточные страны имело в результате продолжение существования Византийской империи, перенеся далеко за Босфор театр борьбы между двумя враждебными друг другу религиями; кроме того, несмотря на полную дезорганизацию европейских армий, давление это сблизило, при помощи торговли, народы Средиземного моря, крест с полумесяцем, и итальянские купцы узнали все пути в Переднюю Азию: мало-по-малу им удалось, посредством мирного обмена, добыть больше драгоценностей, чем рыцарям-крестоносцам с мечом в руках.

Несомненно, влияние европейской политики не замедлило бы быстро возрасти в восточных государствах, несмотря на падение Константинополя, если бы кругосветное путешествие в Африку и в особенности открытие Нового Света не изменили направления торговых предприятий и не передали народам Иберийского полуострова господства в торговле, которое принадлежало Италии, подобно тому, как прорыв в плотине внезапно изменяет направление выступивших из берегов вод. Открытия Колумба вынудили Европу сделать поворот, а народы Востока выиграли отсрочку на целых триста лет в этой наследственной борьбе материка с материком, начатой уже с баснословных времен походом аргонавтов и Троянской войной.

Ныне политическое давление Запада дает себя чувствовать сильнее, чем когда-либо, несмотря на то, что религиозный фанатизм, как и во времена Петра Пустынника и Готье Нищего, имеет также важное значение в «Восточном вопросе»: но он был не более, как предлогом. Если бы народы Западной Европы захотели отнять Гроб Господень, то им почти достаточно было этого пожелать; единственная трудность заключалась бы в назначении охранителей, и если господство остается в руках мусульман, или вернее, Гроб Господень находится под их надзором, так это только с целью поддержания мира между ревностными протестантами, римско-католиками и греками, которые оспаривают друг у друга владение святыней. Стоя на точке зрения захвата, который столько раз служил прецедентом, замедляя истинное сближение посредством труда и общих интересов, европейские державы слишком заботятся о равновесии, чтобы воспрепятствовать приобретению которою-либо из них слишком крупной части спорных территорий. Однако, раздел мусульманского мира начался, и не в одной только Европейской Турции, но также и во всей Передней Азии. Россия не удовольствовалась завоеванием закавказских долин Риона и Куры: она захватила самые грозные крепости в горах Армении и удерживает проходы, которые позволяют ей двинуть в желаемую минуту свои войска на Константинополь, Алеппо или Багдад. С другой стороны Каспийского моря, русские также завладели несколькими позициями, с которых они могут легко делать набеги на персидские владения (vitales), а благодаря обладанию туркменскими оазисами, они находятся у входа по дороге в Индию, чрез долину Гери-руда. Англичане, враги русских из-за политической гегемонии в Азии, также заполучили свою долю, утвердившись в одном из треугольников восточной части Средиземного моря, на острове Кипре, который одновременно господствует над южными берегами Малой Азии и Сирии, близ главного поворота Евфрата и стран, наиболее угрожаемых приближением русских в Армении. При входе в Аравийский залив, на большом мореходном пути, они также владеют портом Аден и благодаря некоторой материальной помощи, оказанной ими вождям племен, почти все прибрежное население признало Англию своим сюзереном. Но это еще не все: во многих провинциальных городах Персии, Анатолии, в Ирак-Араби, британские консулы пользуются гораздо большею властью, чем сами туземные правители, и их указания не что иное, как приказания. В горах Сирии, у друзов и маронитов, настоящее господство часто приписывалось Франции и вновь оспаривалось у неё, сообразно политическому колебанию и дипломатическим поворотам. Точно также Иерусалим находится, судя по посольствам, под покровительством всех европейских держав, из которых каждая по очереди имеет преобладающий голос, смотря по тому, с какой стороны дует ветер в Золотом Роге.

Две религии, возникшие в Палестине, иудейство и христианство, имеют в настоящее время в Передней Азии только свои общины, которые играют относительно весьма незначительную роль. Евреи живут большими группами исключительно в Иерусалиме и в некоторых городах окружающей его территории. Что касается до христиан, они также воздвигают в Палестине, близ Гроба Господня и в других святых местах, свои церкви и молельни. Впрочем, христиане встречаются только в греческих и армянских областях Малой Азии и в горах Ливанских. Наибольшая часть жителей Азиатской Турции, а в других областях Передней Азии все народонаселение целиком принадлежит к исламу. Аравия, где находятся священные места мусульман и откуда распространилась магометанская религия на весь остальной мир, до сих пор осталась главным центром магометанской религии, и там именно и живут самые ревностные её проповедники. Но как бы ни была сильна магометанская вера в некоторых странах, единство религии в этой части материка еще далеко до того, чтобы производить политическую связь между мусульманскими народами: союза панисламизма, о котором часто говорят, нечего опасаться европейским державам, которые оспаривают друг у друга господство на Востоке. Прежде всего, самая ревностная секта вагабитов, которая соблюдает самым тщательным образом все, чему учил пророк, многочисленна только внутри Аравии, где она не имеет никакого соприкосновения с иностранцами. Большая часть магометанской Азии, с одной стороны, Турция, с другой Персия, разделена между суннитами и шиитами, которые взаимно ненавидят друг друга; в провинциях, гяура считают существом более чистым, нежели мусульманина враждебной секты. В других магометанских странах преобладает религиозный индифферентизм; большинство бедуинов никогда не имели другого божества, кроме своего копья, и даже их не раз видели нападающими на богомольцев, возвращавшихся из Мекки. Наконец, у большинства турок религиозные верования утратили свою активную силу: они переродились в тупой фанатизм—прелюдию смерти. Правда, обращение мусульман в христианство почти не имеет примеров; но все же это нельзя приписывать силе их религиозных убеждений, а происходит оно вследствие долголетней вражды, даже, вернее, традиционной ненависти между племенами и тысячей контрастов, которые представляют нравы и привычки мышления. Мусульмане, относящиеся индифферентно к своей религии, в то же время сильнее других восстают против попыток христиан. Какими аргументами должны вооружиться те, чтобы мусульмане отказались от веры своих предков! Но мусульманское население Передней Азии, если бы оно было взято во всей своей целости, со всем своим религиозным рвением и самой тесной моральной связью, все же благодаря географическим условиям территории, которую оно занимает, не могло бы выдержать с успехом коллективной войны против европейских держав. Обширные пустыни, безводные пространства разделяют эти области Азии на отдельные страны, не имеющие путей сообщения одна с другой; что касается до внешнего морского пути, он принадлежит флотам Западной Европы. Глубокия выемки приморской страны отделяют вдвойне туземные населения друг от друга, дозволяя в то же время европейским кораблям проникать внутрь страны; даже посредством её двух главных рек, Евфрата и Тигра, Передняя Азия находится, так сказать, перерезанной на две половины с стратегической точки зрения; в самом начале речного пути, у русского Закавказья, между двумя половинами мусульманской Азии, существует единственный узкий перешеек гористых владений.

В политическом отношении панисламизм гораздо менее опасен в своей колыбели, нежели в Индии, где сорок восемь миллионов мусульман связаны между собой общей религией, патриотическими интересами, и на африканском материке, где масса мусульман, численность которых еще неизвестна, но которые представляют силу, вследствие географической группировки, и эта сила несравненно значительнее той, которую последователи Магомета почерпают в увлечении пропагандой.