Глава II Афганистан.

I. ГОРЫ КАФИРА, КАБУЛ, ГЕРАТ, КАНДАХАР

Верхними владениями восточного Афганистана, которые граничат на севере со снежными вершинами Гинду-Куша или Индийского Кавказа, Передняя Азия прикасается к этой «Кровле мира», составляющей орологический центр материка, с которой также граничат Индия, Китайская империя и владения обширной России. В этой стране, менее других исследованной на всем материке, подножие плоскогорий, на котором возвышаются громадные вершины, превосходит высотою величайшие вершины Пиренеев, а между тем неподалеку к западу открываются наиболее посещаемые проходы между равнинами Туркестана и долиною Инда, благодаря чему Афганистан стал так важен в военном отношении и еще более того стал играть роль в истории торговли и переселений.

Хотя ни предания, ни легенды не говорят ничего о переходах по горам в древние времена арийских предков, но тем не менее близкое родство, почти тождество религии, обрядов, молитв и сходство языков и цивилизации на берегах «иранского Семиречья» и «Семиречья индийскаго»—не допускают сомнения в том, что горные проходы между двумя склонами были хорошо известны и утилизированы. Походы Александра, затем владения греческих государств, простиравшихся от Бактрианы до покатостей снежных гор и, может быть, до самого сердца Индии, сблизили вновь оба конца арийского мира через проходы Гинду-Куша; затем буддистские миссионеры, а вероятно также и вооруженные проповедники выбрали эти самые проходы, чтобы поставить Индию в сношения с землями южной Азии и крайнего Востока. Гигантские изображения, высеченные с незапамятных времен на Бамианских скалах, видели проходившими перед ними множество походов военных, религиозных, или торговых, которые имели весьма важные результаты в истории мира. Монголы, турки, персы проложили эти дороги по азиатским вершинам, а теперь русские и англичане, одни—расположившись лагерем в равнинах Оксуса, а другие—в укрепленном полукружии, в котором Пешавер занимает центр,—ожидают, в чем сильно убеждены туземцы, сигнала штурма и сражений. В этом месте ширина плоскогорья, которое отделяет долину Инда от покатостей, обращенных к Туркестану, не превышает 300 километров. Кабул, который английские войска завоевывали уже три раза, находится на расстоянии только ста километров от возвышенного порога, где начинается северный склон, которому смело можно дать (не греша против географии) название «русского склона»; английские пушки и московские послы переступили уже за границу Бамиана. На северо-западе Афганистана, между Мервом и Гератом, есть пространство, где верхушка исчезает почти совсем, где наступающие армии не встретили бы ни малейшего препятствия. Достаточно было бы нескольких дней работы небольшого числа рабочих, чтобы сделать такую дорогу, по которой можно было бы проехать в катере с берегов Каспийского моря до Кандахара.

В целом Афганистан может быть рассматриваем как страна проходная: это тот гористый Roh, о котором упоминали древние авторы, подразумевая страну, находившуюся между Тураном, Ираном и Индом. Составляя восточное продолжение Иранского плоскогорья, он разделяет два очага цивилизации: Индию и бассейн Евфрата, и главное значение его в том, что он является дорогою, соединяющею две страны. Возникшие там города, в плодородных долинах, посреди оазисов, при входе в ущелья приобрели историческую важность благодаря их стратегическому значению и тем выгодам, которые они представляют для армий на случай обороны отдаленных владений. Таким образом Герат, Кандахар, Газни, Кабул часто называются «ключами Индии». С самой глубокой древности, говорит, в 1602, историограф Акбари, Кабул и Кандахар считаются дверьми Индустана: через одну из них можно войдти в Туран, а через другую в Иран; и если эти местности хорошо охраняемы, тогда обширная Индийская империя защищена от чужеземных вторжений.

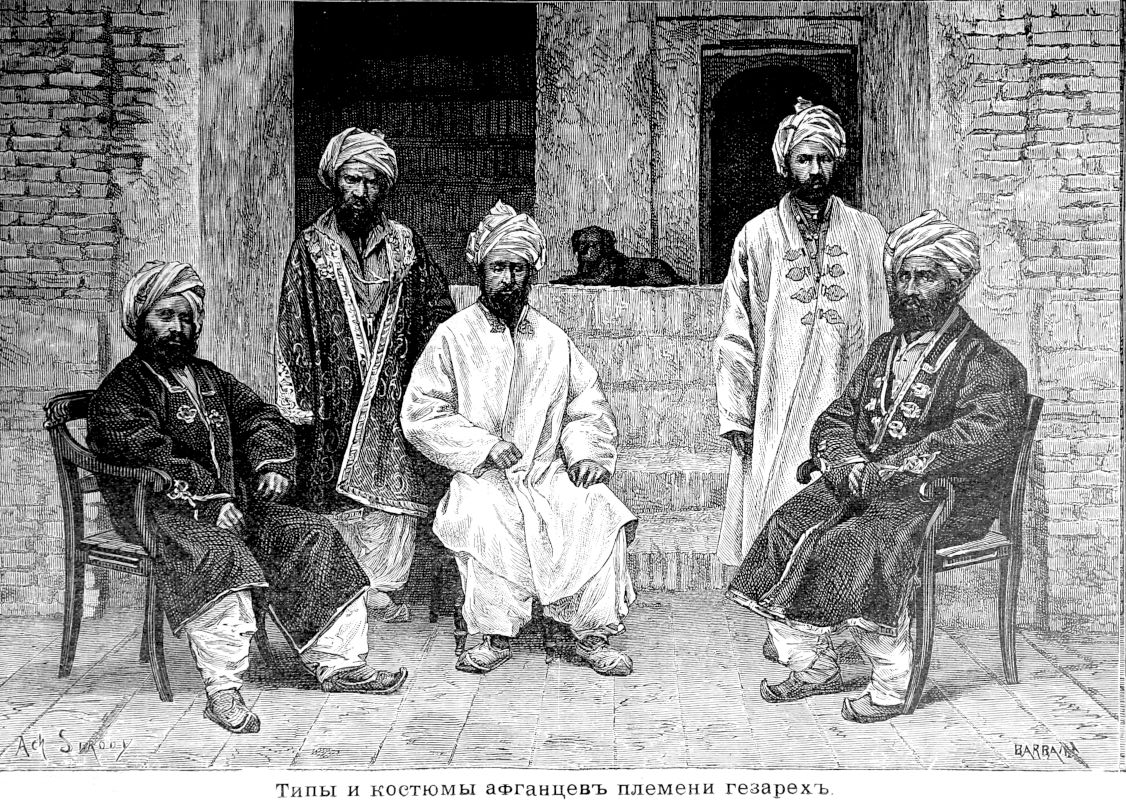

Однакож, несмотря на войны, которые так часто происходили в стране, несмотря на усилия многочисленных исследователей, из которых некоторые погибли в этом деле, как напр., двое Конолли, Лорд, Форбес, Борнс, Афганистан далеко еще не исследован вполне. Многие маршруты, тщательно изученные офицерами передовых отрядов, долго хранились в величайшей тайне в канцеляриях, а драгоценные карты этих дорог валяются забытыми в папках; территории, не вошедшие в состав стратегических путей, так и остались неизследованными; большинство путешественников, которым удалось проникнуть в страну, шли по следам, оставленным действующими армиями. Прямая дорога между Кабулом и Гератом через страну Гезарех не была еще пройдена ни одним европейцем. Тщетно пытался англичанин Мак Грегор рискнуть пойти в этом направлении: отвергнутый своим же собственным правительством, он вынужден был вернуться назад по оффициальному приказу эмира. Впрочем, чащи лесов и цепи гор, покрывающие подножие плоскогорья, превращают многие области в Афганистане в лабиринт ущелий и долин, населенных дикарями, которые доступ в эти места делают опасным для жизни. Кроме различных дорог в Кабуле и Кандахаре и некоторых стран, пограничных с Индией, на Сулейман-Даге, поверхность страны изображена на картах только приблизительно, благодаря маршрутам европейских путешественников и пунктам, которыми они определили астрономическое положение, главным образом вблизи границ Персии и Индии. Что касается до населения, то оно не может быть исчислено по точным документам: единственная перепись семей, которая когда-либо происходила, относится ко временам Надир-Шаха, который хотел узнать цену своей победы при сборе податей и при наборе рекрут. На основании этого краткого перечня, составленного полтора столетия тому назад, определяют еще и теперь, несмотря на бывшие войны, на помеси племен, на переселения, что такое-то, или такое племя состоит из стольких-то сотен или тысяч семей. Ныне путешественники расходятся во мнениях на целую треть или четверть в своих определениях: предполагают, что численность афганцев простирается от 3-х до 5-ти миллионов, кроме жителей Туркестана, находящихся под оффициальным управлением представителей эмира Кабульского.

Поверхность Афганистана к югу от Гинду-Куша.

| Квадратн. километ. | Население вероятное | Плотность населения |

| 638.350 | 6.145.000 жит. | 9,6 жит. |

Афганская территория независимо от неправильностей её политических границ, представляет собою плоскость, наклонную к юго-западу, от северо-восточного угла Кафиристана к болотистой низменности, в которую выливаются воды Гильменда. Два возвышенных выступа определяют верхния стороны плато: на севере Гинду-Куш и его западные продолжения, называемые иногда классическим именем Паропамиза; на востоке—различные цепи гор, из которых первое место занимает Сулейман-Даг. Края гор, виднеющиеся на плато между хребтами, служащими границей, разветвляются, принимая различные направления; но по большей части они идут по направлению общей наклонности края, т.е. от северо-востока к юго-западу, и в этом направлении текут реки промежуточных долин.

Из всех горных цепей Афганистана, наиболее возвышенная и наиболее правильная это та, которая служит продолжением Каракорума, извиваясь к юго-западу: это—Гинду-Ко или «гора Индусов», более известная под названием Гинду-Куша, или «Убийцы Индусов», названием, которое является жестокой иронией на смертность купцов, погибающих среди её снегов, под ледяными ветрами, их жажды к ростовщичеству, которым они занимаются среди таджиков и узбеков. Этой же самой царице гор новейшие писатели дали название «Индийского Кавказа», тогда как греки называли ее просто «Кавказом»; они признавали в ней продолжение Понто-каспийских горных хребтов, и греческие писатели старались льстить Александру, провозглашая его победителем этих гор, через которые не мог перейти Геркулес. Многие из арабских писателей называют Гинду-Куш также Билористаном (Bilor, Bolor) или «Хрустальной страной», по причине драгоценных камней, которые находят там в значительном количестве.

Самая возвышенная часть гребня Гинду-Куша это тот хребет, которым он присоединяется к Каракоруму, на севере горной долины Язина. В этом месте перерыв почти полный: поднимаясь по долине Мастуджи, даннику Инда, по Читралю, по Кунару и по реке Кабулу, можно без особого труда добраться, через пастбища, прорываемые несколькими откосами, к ущелью или, вернее, к широкой зеленой равнине Барогиля, куда прибрежные жители верхнего Оксуса выводят свой скот. По словам одного туземного исследователя, известного под именем «муллы», который перешел чрез гребень этого горного кряжа в 1874 г., поперечник между двумя бассейнами Инда и Аму-Дарьи имеет только 3.660 метров высоты. Англичанин Биддульф, который также прогуливался по цветущим лугам Барогиля, говорит, что в этом месте легко проехать в карете по самой верхушке Азии. Громадные вершины находятся не в этой части цоколя Гинду-Куша, но на юге, в той цепи гор, которая берет свое начало на западной оконечности Каракорума и направляется к юго-западу между долиной Мастуджи и реками, которые спускаются на восток к Гильгишу и Инду. Эта боковая цепь гор, иногда называемая «горами Лагора» по ущелью, которое проходит в самой средине её развития, имеет вершины, гораздо более возвышенные, нежели собственно Гинду-Куш. Один из её пиков, который тянется на 40 километров к юго-западу от Барогильского поперечника, имеет 6.836 метров в вышину; другой, к востоку от Читраля, поднимается на 5.760 метров и еще более возвышенным хребтом присоединяется к восточному массиву, высшая точка которого, еще не имеющая никакого названия, превышает 5.910 метров: выше вершины Эльборуса—исполина Кавказа.

Протягиваясь к западу, затем к юго-западу, Гинду-Куш выпрямляется мало-по-малу и кажется еще более громадным, так как верхний Оксус спускается вниз более чем на тысячу метров, простираясь вдоль подошвы северной части горного хребта. Дивная гора, которая, если смотреть с Мастуджи и Читраля, занимает с своими лучезарными пирамидами и исполинскими передними горами целую сторону горизонта, поднимается более чем на 7.500 футов над южным бугром Гинду-Куша: это Тирич, соперник вершин Каракорума. Но даже и там, в стране утесов и тумана, человек умудряется проложить себе дорогу в течение коротких недель лета. Иштирак и Аграм, на севере Читраля, постоянно загромождены снегами, и вьючные животные не могут там пройти; но далее к западу, обогнув массив Тирич, они поднимаются по Нуксану или «Pas du Malheur», которого брешь выше Монблана, и переступают горный хребет на высоте 5.100 футов. Тропинка, поднимающаяся к ущелью, «прорублена во льду и в снегах», т.е. ступени её приходится прорубать на поверхности ледника. Вероятно также к ледяным пространствам относятся рассказы туземцев на озере Тирича, окруженного колоннами из белого мрамора. Два других горных прохода еще более на запад, Картаза и Дора, подобно Нуксану. доступны караванам: Дора—наиболее удобопроходимый; высота его равняется 4.800 футам. По ту сторону вершины горного хребта, между реками, текущими на юг в Кафиристан, и теми, которые текут на север в Бадакшан и Кундуз, еще не были посещаемы европейскими путешественниками: но между тем известно, что кафиры южного склона водят свои стада по северным покатостям, а это доказывает, что эта часть горного хребта доступна для исследования.

Горный хребет становится узнаваемым в общих чертах только к западу Анджуманского ущелья. На пространстве более 100 километров, горная цепь, расположенная полумесяцем, имея выпуклость, обращенную к северо-западу, перерезана десятком-двумя ущелий, высота которых различна, от 3.500—4.500 метров: некоторые из них доступны даже караванам на верблюдах. Между этими ущельями некоторые пользуются исторической известностью: Кавак, первый горный проход на западе Анджумана, может быть—тот самый, чрез который проходил Александр Македонский. Пилигрим Гиуэн-Тзуанг выбрал его для возвращения в Китай, а англичане Уайд и Лорд—для прохода в Индию. Тамерлан перешел горный хребет близ ущелья Таль. Через Шибрский проход, лежащий на восток от Бамиана, часто проходил султан Бабер. Кушанский проход, перерезывающий посредине полумесяц горного хребта, представляет собою наиболее бойкий путь. Гора около 6.000 метров высоты, господствующая над этим проходом и которую одинаково хорошо видно как из Кундуза на севере, так и из Кабула на юге, известна под специальным названием Гинду-Ко или Гинду-Куша; там, по преданию, и хоронится исполин легенды, умерщвляющий индусов. Нигде горный хребет не представляет столь величественного вида, благодаря четырем долинам, окружающим в виде ромбов со всех сторон подошву гор; на севере Сург-аб и Индер-аб, которые соединяются в общем русле Кундуза или Аксерая; на юге Горбанд и Панджир, идущие на встречу друг другу, чтобы вместе ринуться в реку Кабул. Южный склон имеет почти совершенную правильность: это—наклонная стена, черная у подошвы и белая у вершины, пересекаемая на различной высоте, сообразно с временами года, горизонтальной линией, служащей гранью снегам. На юге, в долине и в горах зрению представляется еще более поразительный контраст от необычайной роскоши флоры, от обилия кустарников и трав на лугах: автор Айна Абкари рассказывает, что там можно встретить до пятидесяти пород тюльпанов.

Обширное треугольное пространство, заключающееся между Гинду-Кушем и горной цепью Лагора, почти сплошь занято горами, идущими постепенно вниз к юго-западу. Хотя европейским путешественникам удалось пока проникнуть только в весьма немногие из этих земель, но тем не менее они могли издали измерить большое число вершин, превышающих 4.000 и 4.500 метров в вышину. На севере реки Кабул, некоторые вершины, находящиеся только в 40-а километрах от долины, имеют более 3.000 метров, и их передния горы, прорываемые механическим способом, продолжаются к югу, чтоб соединиться с Сефид-Кохом; отсюда начинается целый ряд дефилеев и диких ущелий, по которым можно спуститься в равнину Кабула, к бассейну Пешавера. Наиболее западные отроги гор отделяются от Гинду-Куша тотчас на востоке Анджуманского ущелья; километрах в ста от юго-запада, горная цепь перерезана на интервалы, соединенные тремя клюзами, откуда вытекают три реки: Панджир, Парван, Горбанд, которые изливаются в реку Кабул. За этими брешами горы снова начинают возвышаться и образуют горную цепь Пагмана, которая становится первым препятствием для путешественников, желающих отправиться прямо из афганской столицы к Бамианскому перевалу. Каменистая дорога, но далеко не тяжелая, по которой надо подняться в верх около 1.500 метров, ведет от Кабула к неровному входу в Унах или Хонаи, образовавшемуся на пространстве почти 8-ми километров, от гранитных выгибов Пагмана; затем она вновь спускается в долину Гильменда, чтоб очутиться на склонах Хаджикака или Ирака, в проходах центрального Гинду-Куша. В 1839 и в 1840 г. англичане перешли Ирак без особого труда с обозами артиллерии. Выбор Унахского ущелья для прохода караванов между Индией и долиной Оксуса делает понятным, каким образом настоящая столица, Кабул, должна была поместиться в узком бассейне, который она занимает: как город военный и коммерческий, она должна была возникнуть в ближайшем соседстве от дороги, по которой проходят армии и транспорты с съестными припасами. Когда проезжая дорога шла через Горбанд, столица была построена в конце трех долин, которые сходятся у равнины Даман-и-Коха или у «Подошвы Горы»; там именно находится главная точка соединения всех дорог, которые проходят по 18-ти ущельям Гинду-Куша: там, без сомнения, был и город, построенный Александром, Alexandria ad Caucasum, как раз в месте разветвления дорог Бактрианы. Ни один город не имел лучшего положения с точки зрения стратегической и коммерческой и не занимал более завидного положения в отношении плодородия окружающей почвы, обилия вод, яркости растительности и красоты горизонта. Эта равнина, самая обширная во всей северо-восточной части Афганистана, находится, правда, на средней высоте 2.000 метров, но под одной широтой с Кипром, Критом, Ораном и Тангером. Растительность там умеренного пояса; чинары окаймляют площади; абрикосовые и другие фруктовые деревья тех же пород, как в южной Европе, окружают деревни; тутовые деревья и виноградники покрывают нижние склоны, расположенные террасами; зелень лугов, поля, засеянные хлебом и табаком, и яркая пестрота садовой растительности представляют резкий контраст с темным или желтоватым цветом каменистых утесов и с ослепительной белизной вершин дальнего Гинду-Куша и передних гор. На восточной оконечности амфитеатра Даман-и-Коха, у подошвы вершин, известных под общим названием Когистана, или «Страны Гор», и неподалеку от реки Панджир, находится небольшая пустыня, называемая Рей-Руан, или «Сыпучий Песок». В том месте, где кучи кремнистых частиц приростают к скалам, под углом около 45-ти градусов, песок, поднимаемый ветром, и падающий обратно в трещины камней, издает звук, подобный далекому звуку барабана, аккомпанируемому арийской музыкой, похожей на арфу. Древние писатели говорят, что на этом месте погребены павшие воины, и звуки их музыки продолжают раздаваться под землей.

К западу, где начинается понижение Гинду-Куша и излом почвы, который принимает дорога из Индии в Бактриану через ущелья Ирака, Хаджикака и Бамианский проход, гористая страна, в которой начинается горный хребет, имеет около 200 километров в ширину и состоит из параллельных горных хребтов весьма скалистых, гребни которых идут по прямой линии большею частью по направлению от востока к западу. Эти горы, охраняемые монгольскими племенами гезарех, весьма мало известны; они, так сказать, отбрасываются на задний план исполинской горой Кох-и-Баба, которая стоит почти изолированной на севере высокой долины Гильменда. Самый высокий пик, известный специально под названием «Отца Гор», примененным к общему массиву, достигает 5.486 метров, и его белая пирамида, лежащая на неправильном кубе черных утесов, господствует непосредственно на западе над проходом Хаджикака. Другая вершина, пирамида которой занимает центр горной цепи, достигает вышины более 5.000 метров. Может быть, на западной стороне последний, постоянно покрытый снегом пик различных смешанных горных хребтов, известных под общим названием Паропамизада,—возвышенность, продолжающаяся от востока к западу между источниками Мург-аба и верхнего течения Гери-руда, носит название Сефид-Коха или «Белой Горы». Феррье, который проходил там в половине июля, утверждает, что снег «покрывает постоянно высокие вершины». Долины, в которых растут сосны и дубы, в перемежку с барбарисовыми и другими кустарниками, разделяют передния горы: с высоты вершин видны серебристые скатерти рек, блистающие посреди зелени, лугов, испещренные черными точками палаток кочевников. На севере тянется другая цепь гор, равно восточная в смысле её направления от востока к западу; это Трибанд-и-Туркестан, южный оплот равнин Оксуса.

Расширяясь к западу, Сефид-Кох постепенно понижается: к северо-востоку Герата, дорога из Маймене проходит по ущелью Мазрет-и-Баба (Karrel-i-Baba), где снег лежит только от декабря месяца до конца апреля. За Сефид-Кохом нет более ни одной горной цепи, встречается только холмистая почва; чтоб пройти из равнины Мург-аба в Герат чрез ущелье Тешмех-зеб или чрез ущелье Комбу, придется подняться около 300 метров. От этого горного хребта, известного под названием Баркхута, можно спуститься в долину Гери-руда, не встречая препятствий со стороны почвы. В этом месте высота горельефа увеличивается только на одну треть против высоты плато, на котором он лежит. Горная цепь, которая присоединяется к массиву Кох-и-Баба, и которая расширяется от востока к западу, параллельно Сефид-Коху, от которого ее разделяет долина Гери-руда,—менее высока, нежели «Белая гора» и обязана своим названием Зиах-Коха, или «Черной горы», темному цвету своих утесов, изредка покрытых снегом. Но она выдерживает более однообразно свой характер горной цепи: к югу от Герата она образует раздельный горный хребет между двумя склонами Азии, и самая краткая дорога, соединяющая Герат с бассейном Гильменда, проходит по вершине хребта на высоте 2.000 метров. Западное продолжение Зиах-Коха соединяется с горами северного Ирана посредством пирамидальной горы Зианг-и-Токтер, тогда как на юге страны Гур—слово синоним Когистана (Kouhistan), Джебеля или страны гор,—оно перерезано реками в бесчисленные разветвления, которые направляются большею частью к юго-западу и кончаются в пустыне изрезанными мысами, подобно тем, о которые ударяются морские волны. Но в центре этой страны гор, к которой еще не направлялись путешественники, высится вершина, по всей вероятности вулканического происхождения, судя по форме конуса и по множеству горячих источников, бьющих у её подошвы, называемая Чалап-далан, о которой Феррье говорит, как «о самой высокой горной вершине во всем мире». В половине июля путешественник видел эту гору, покрытую снегом на большом пространстве, под верхушкой пирамиды. Её громадные отроги, покрытые лесами и пастбищами, тянутся по обширной территории, усеянной деревнями и палатками кочевников. Эта страна представляется одною из главных провинций Афганистана по богатству и разнообразию минералов: там находятся и золотые руды, никем не эксплоатируемые, и серебро, и медь,, и железо, и свинец, и сера, и уголь, рубины и изумруды.

«Белая Гора» Паропамизада не единственная, которая носит это название: другой Сефид-Кох, если не более высокий и не более значительный по своему горельефу, но зато несравненно более известный в военной истории Азии, находится в северо-восточной части Афганистана, на юге лесных просек, чрез которые река Кабул течет в равнины Пенджаба; его афганское название—Стен-Гур, тоже значащее Сефид-Кох. Собственно Сефид-Кох, без его западных протяжений, тянется от востока к западу на пространстве около 200 километров, и почти на всем этом пространстве высота его превышает 3.800 метров. Самая высокая вершина, сохранившая свое санскритское название Сикарам, достигает 4.761 метра, а далее к востоку другая вершина Кераира, её соперник по высоте и величию форм. Несмотря на свое название, Сефид-Кох покрыт снегом не во все времена года; с августа по январь белые полосы виднеются разве только в нескольких оврагах, куда не проникает ни солнце, ни ветер. Но хотя ниже по высоте других горных хребтов Афганистана, восточный Сефид-Кох, по всей вероятности, наиболее важный из них по грандиозности представляемых им пейзажей, благодаря рытвинам почвы, происшедшим от дождевых потоков, которые очистили подошву гор со стороны востока и позволяют любоваться бесподобным видом нагромоздившихся друг над другом вершин. Эта часть Афганистана была пройдена во всех направлениях путешественниками и английскими офицерами; уже в 1879 г. они поднялись на шесть пиков главного хребта, в том числе и на господствующую вершину. Сефид-Кох находится по ту сторону «научной границы», намеченной недавно англичанами, затем оставленной афганским племенам: места, предназначенные для лагерей и для санаторий (санитарных станций), обозначены на картах вблизи горных проходов, проточных вод и тенистых склонов.

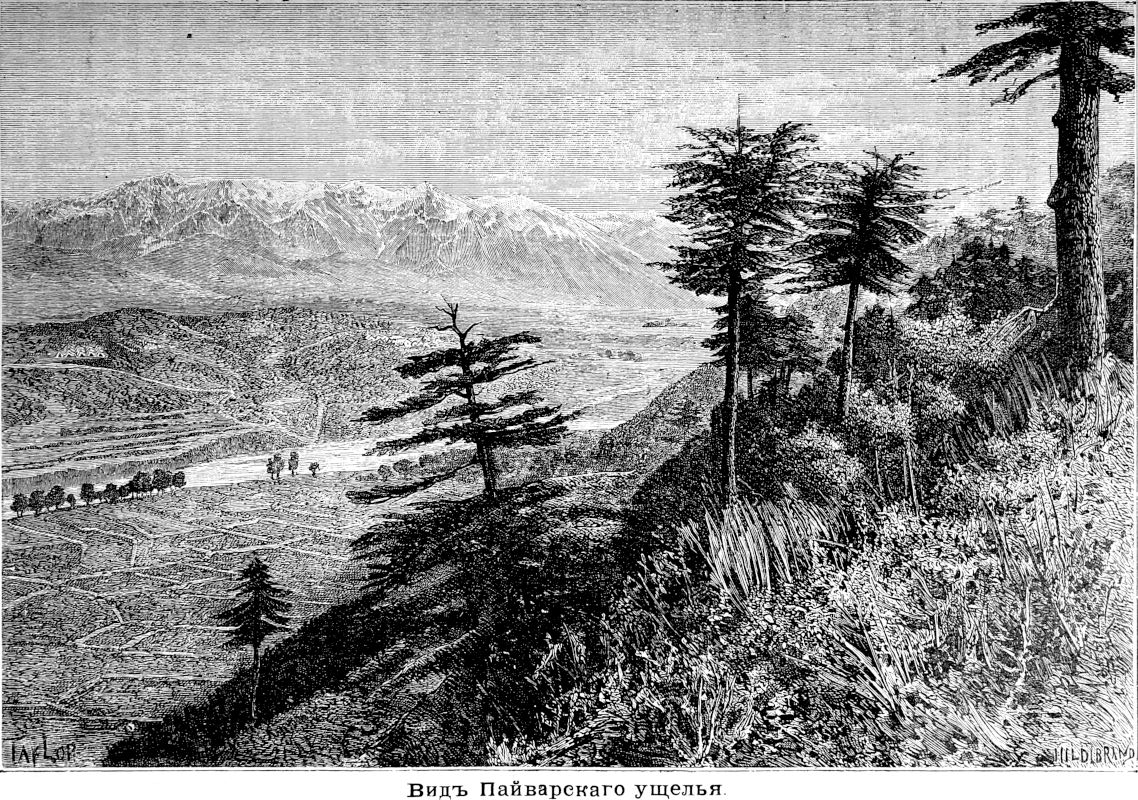

На западной оконечности Сефид-Кох разбрасывает к северу целый веер холмов, которые идут навстречу возвышенностям, принадлежащим к системе Гинду-Куша: клюзы (cluses) реки Кабула составляют единственный перерыв между противоположными скалами. Самая возвышенная из гор, отделившихся от Сефид-Коха,—это горный хребет Каркача, верхний массив которого, близ реки Кабула, принимает название Зиах-Коха или «Черной горы», вследствие контраста с снежными вершинами большого хребта. Чрез Каркач проходит ущелье того же названия (2.400 метров), а далее на север чрез проход или котал, менее возвышенный, находится Джагдалакское ущелье. Название это до сих пор звучит похоронным звуком в ушах англичан, потому что там и в некотором расстоянии на восток, близ Гандамака, были умерщвлены афганцами, в 1842 г., последние оставшиеся в живых англичане гарнизона, бежавшего из Кабула. Все горные проходы, находящиеся на западе: Латабанд, Хафт Котал, проход Малого Кабула или Khourd-Kaboul, равно напоминают о военных подвигах, победах или поражениях англичан в продолжение их троекратных нашествий на Афганистан. Дорога, которая идет вдоль южного хребта Сефид-Коха, получила также важное значение с стратегической точки зрения, и во время последней войны названия Пейвар-Котал, открытый проход на юге Сикарама, и Шутар-Гордан, «Шея верблюда», на юго-западном краю «Белой горы», упоминались весьма часто. Наконец на востоке хребта последние мысы, которых крутые утесы внедряются в равнине Пешавера, окружены другими ущельями, где человеческая кровь часто окрашивала воды маленьких водопадов.

Самое знаменитое из этих ущелий—Хайберское, в 53 килом. длиною; минуя устья реки Кабула, оно извивается змеей на юге, затем на западе горы Тартара (2.072 метра), и догоняет реку против Лалпура, в 65-ти километрах от верховьев равнины. Крепости, из которых одни еще уцелевшие, а другие в развалинах, высятся на скалах, идущих вдоль дороги; другие памятники, stoupas, гробницы и обломки зданий, свидетельствуют, что не одни победители утилизировали этот проход: буддистские миссионеры шли по этой дороге, а после них также Махмуд Газневид, Бабер, Акбар, Надир, Ахмеди-шах и английские генералы. Акбари построил там дорогу, удобную для повозок. Ущелье, взятое Александром, по которому, кажется, прошли первые покорители Индии,—одно из тех, которые проходят на севере реки Кабула, в стране юзуфзаев. Между двумя сериями преград, образовавшихся от передних гор Сефид-Коха, на востоке и на западе горнаго хребта,—склоны, которые идут от гребня горы к реке Кабулу, несравненно правильнее и кончают тем, что теряются в полях Нангнахара, или «Девяти Рек»,—по словам других этимологов, «Девяти Монастырей». Не много стран столь богатых и роскошных, как этот бассейн с сотней деревень, окруженных садами, виноградниками и темной занавесью кипарисов; там и сям виднеются вершины снегового амфитеатра. Здесь, равно как и в испанской Америке, склоны плато разделяются туземцами на tierra caliente и на tierra fria, сообразно их климату и произведениям; точно также бассейн Нангнахара называется Жермзиль или «Теплый край», а высокие террасы принадлежат к Сердзилю или к «Холодному краю».

Южные отроги Сефид-Коха могут быть рассматриваемы в их целом, как внешния ступени афганского плато. Каждая из последующих террас отделяется от предъидущей пограничной горной цепью, служащею границей, менее возвышенной над западной базой, чем над противуположной. Чтобы подняться но берегам Инда во внутренния зеленые равнины, надо взобраться по нескольким отрогам, отделенным друг от друга террасами неровной ширины. Горная цепь, которую, обыкновенно, называют западным Сулейман-Дагом, может считаться самою высокою, по крайней мере, по своим изолированным пикам, которых не измерял еще ни один путешественник. На юге от прохода Шутар-Гардан, отделяющего его от Сефид-Коха, горная цепь направляется без особенных изменений к Белуджистану и образует наружную стену плато; на западе тянутся пустыни Katchi-Gandava, древний залив, промытый в глубине гор. Западный Сулейман-Даг служит раздельным горным хребтом между реками, изливающимися в Инд, и теми, которые текут к внутренним бассейнам плато; он устанавливает также и политическую границу: племена, живущия на восточной стороне его хребта, не признают, по обыкновению, совсем своим сюзереном Кабульского эмира; они кочуют по стране в полной независимости, или же платят временные подати, когда переходят пограничную черту с своими стадами. Другая горная цепь, центральный Сулейман, или «Гора Пукту», на большинстве карт значится, как продолжение отрога, отделившагося от Сефид-Коха у его громадной вершины, Сикарама, и который пересекает дорогу Пейвар-Котала; но неизвестно достоверно, правильно ли он продолжается: туземцы, проходившие по стране, видели только одно гористое плато, без признаков хребта. Наконец, на востоке, различные гряды гор, не считая отделившихся массивов, идущих к Инду, известны под названием восточного Сулейман-Дага или Михтар-Сулеймана; хотя и перерезываемые на множество кряжей Курамом, Тохти, Гомулом, Зобом и другими реками, возникшими на западных горах, тем не менее они составляют орологическую систему, замечательную по своему единству. Лесистые склоны редки на крутизнах скал, обращенных к Индустану; когда скалы освещает солнце, они блестят, как горящие уголья; в их страшных ущельях, жар, отражаемый белыми, красными, желтоватыми откосами, становится нестерпимым. Во многих долинах, деревни кажутся смешавшимися с окружающими камнями; видны только одни обломки, среди которых там и сям растут несколько тощих терновых кустарников.

Различные боковые горные хребты системы песчаника или известняка почти одинаково параллельны: идут по прямой линии от севера к югу, или от северо-востока к юго-западу, все они имеют покатость, обращенную к плато, тогда как со стороны Индии скаты утесисты. Во многих местах нельзя и пытаться взобраться на верх: на юге Гомульского ущелья насчитывают до семи подобных параллельно-идущих гряд; еще южнее, где протекает река Сури, число непрерывных горных хребтов достигает двенадцати, расположенных в шахматном порядке. Западные гряды гор, наиболее возвышенные и видимые из равнин Инда через другие кряжи, называются иногда афганцами Кох-и-Зиах (Зиах-Кох) или «Черной горой», тогда как нижния гряды той же системы именуются Кох-и-Зурк (Зурк-Кох) или «Красная гора». В промежутках горные хребты перерезаны клюзами или дарахами с вертикальными стенами, в глубине которых во время дождливого сезона текут бурные потоки; расположение гор дает их течению вид порванной линии, части которой сходятся под прямым углом. Гора наиболее высокая восточного Сулейман-Дага (3.560 метров), Пиргуль или «Голубой святой», господствует над массивами, расположенными на севере Гомульского горного прохода. Самая знаменитая горная группа, которой дают специальное название «Соломонова трона»,—Тахт-и-Сулейман, двойную вершину которой видно из равнины, возвышается на двух оконечностях горного хребта, длиною в 8 километров. Северная вершина, которая и есть самая высокая, принадлежит к числу тех многочисленных вершин, на которой, будто бы, остановился Ноев ковчег; ниша, находящаяся в скале, близ группы камней, которая пользуется уважением наравне с храмом, и есть тот «трон», куда садился Соломон, чтобы созерцать громадную пучину мира. В южной части хребта, Сулейман-Даг утрачивает свою необыкновенную правильность и представляется на юго-западе Сакки-Сарвара не иначе, как под видом плато из гравия или красной глины. Затем горы Сулеймана резко перерезываются на юге, и целостность системы восстановляется на западе, для образования массива Гандари, который походит, с своими разнородными горами, на громадное окаменелое чудовище (стонога). Эта южная часть Сулейман-Дага была недавно исследована английскими офицерами, и там найдено множество горных долин, постепенно спускающихся с плато к водным пространствам и на полу-возвышенности которых имеются леса, хорошо орошенные поля, населенные деревни. Одна из этих долин, Бораи, спускающаяся на восток к устью Инда и Сетледжа, кажется, сделается, в недалеком будущем, благодаря удобству своих скатов, главной дорогой из Мультана к афганскому плато.

На западе боковые равнины горы Соломона, весь угол плато, заключающийся между большими северными и восточными горами, занят горными кряжами высоты легко достижимой, не превышая их цоколь более шести или восьми сот метров. Кроме главного хребта, эти горы однообразно тянутся по одной линии от северо-востока к юго-западу и постепенно спускаются вниз по мере удаления от их исходной точки. Главный хребт между Гильмендом и Тарнаком называется Гуль-Кох или «Голубая гора», вследствие множества ярких цветов, покрывающих склоны. На севере Газни находится ущелье Чер-Дахан или «Львиная пасть», через которое можно пройти в Лагорскую долину и в Кабул. Там горы достигают 2.750 метров, тогда как над Кандахарской равниной вершины не достигают и 2.000 метров: большинство из них лежат выше обыкновенного уровня не более как на триста или четыреста метров. Но от этого они ни мало не утрачивают своей красоты, благодаря необыкновенной правильности их профиля, резкой форме контуров и поразительному контрасту, представляемому зеленой равниной с её лучезарными скалами. Некоторые массивы резко очерчивают мысы, поднимаясь гораздо выше над окружающими горами: таков на северо-востоке Кандахара пик Канд, почти всегда покрытый снегом; такой же точно пик находится близ Гиризка, называемый Шах-Мансур, известковые зубцы которого превышают три тысячи метров. На востоке Фараха, юго-западный угол всей орологической системы Афганистана образовался чрез Кох-Пандж-Ангушт или «Гору Пяти Пальцев», Пентодактиль («Pento dactyle»), подобно Тайгету Пелопонезскому.

На юге Кандахарской равнины, другие горные хребты, присоединяясь к главной вершине западного Сулейман-Дага, становятся вновь значительно выше и образуют со стороны Белуджистана двойной оплот границы, которую англичане постарались не покидать: выводя свои войска из города Кандахара, они тем не менее оставили свой авангард на господствующих позициях. Хребет Гваджа-Амран, северная стена, черные шиферные бока которой представляют в течение более полугода полнейший контраст с белизной снегов, покрывающих горы,—пересекается знаменитым Коджакским ущельем, вышиной в 2.286 метров: чрез него всегда проходили английские войска; но план будущей железной дороги, проходя по западной стороне хребта, захватывает также и ущелье Гваджа, гораздо менее возвышенное. По ту сторону, горы теряются в стране Шоравак, на западе земель, исследованных в последнее время английскими офицерами. Южные горы, хотя и менее высоки, но проходы в них удобнее. Пик Такату с двойной вершиной, господствующий над дорогой с восточной стороны, превышает 3.650 метров. Между двумя стенами гор простирается плодородный бассейн Паханг, неверно называемый Пишинским,—территория, имеющая весьма важное военное значение, благодаря обильному снабжению провиантом, доставляемым гарнизонам и действующей армии: именно там, на берегу Какар-Лора с солоноватой водой, оффициально начертана граница Белуджистана.

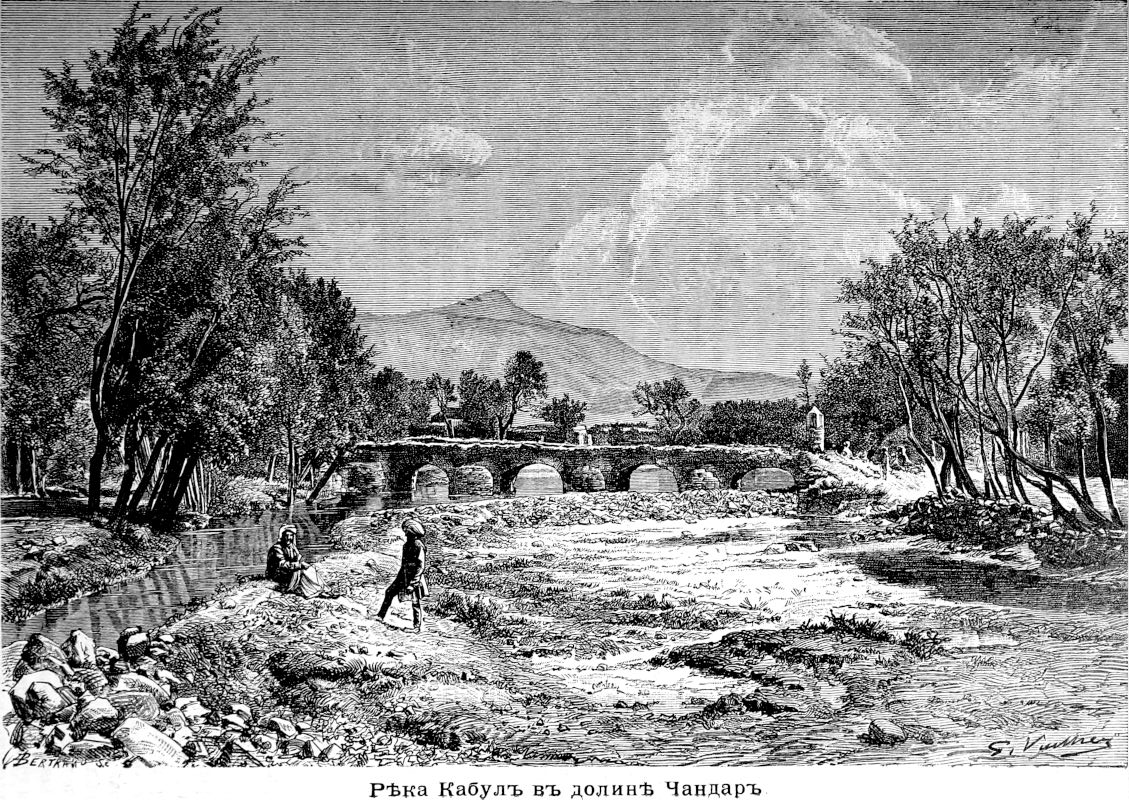

За исключением рек, берущих начало на склонах Гинду-Куша и восточного Сефид-Коха, все те, которые протекают по земле Афганистана теряются в закрытых бассейнах, или же испаряются в песках ранее достижения реки, которая могла бы привести их к морю. Река Кабул, как известно, собирает почти все воды гористой страны северо-востока; вероятно, она одна катит такую же огромную массу воды, как все потоки, вместе взятые, афганской территории. Кофес, Кофан или Кабул, долина которого служила проходной дорогой для всех покорителей Индии, берет свое начало у подошвы гор Пагхман; затем у самого города, от которого река Кабул и получила свое настоящее название, она соединяется с многоводной рекой Лагором, частью питаемой потоками, текущими с гор Газни. Ниже течет Панджир, образовавшийся из множества вод от снегов Гинду-Куша, изливающихся в равнину Даман-и-Коха. У самого низовья реки, не столь многоводные потоки бегут с той и с другой стороны из Нангнахара к югу, из Лакхмана или Ламгхана к северу для соединения с главной рекой; затем, в нескольких километрах от низовья Джалалабада, могучий Кунар вырывается из узкого ущелья на встречу реке Кабулу, которого он, может быть, удвоивает объем; прибрежные жители считают его главной рекой: это—та же река, которая берет начало в Барогиле под именем Мастуджи и которая затем принимает название Читраля и Камаха. Понятно, что этот стремительный поток переменяет названия, потому что в различных местах его течения путешественники вынуждены, чтобы попасть из одного конца долины в другой, сделать длинный обход по горам; так, чтобы из Читраля войти в деревню Асмар, на севере которой журчит громадный водопад, необходимо взобраться на склоны Лагора, пройти ущелье в 4.200 метров, спуститься в долину Панджкора, затем достигнуть другого горного прохода в 3.000 метров высотой. В этой стране гор, равно как в Кашмире и Гималаях, чрез потоки пробираются по мостам, сплетенным из лиан и ивовых побегов; но чтобы перейти чрез большие реки, каковы Кунар и Сват, приходится прибегать к другим средствам, как при переходе чрез реки Пенджаба. Последняя река, имеющая некоторое значение, впадающая в реки Кабул и Сват, образовавшаяся из рек того же имени Панджкора; ей часто дают название Ланди-Зинд или «Маленького Инда», в отличие от Абу-Зинда или «Большого Инда». В английской провинции Пенджабе сливаются реки Свата и Инда, удаленные от берегов тысячами ирригационных каналов. Хотя Кабул орошает всю равнину Пешавера, он кажется ничуть не меньше Зинда, когда соединяется с этою рекой у верховьев Аттока.

На юге Сефид-Коха, Курам, питаемый тающими снегами более половины года, есть единственная река, количество воды которой не поглощается песком русла, а достигает Инда; все остальные реки, берущие свое начало в склонах гор Сулеймана, окончательно высохли или же исчерпаны земледельцами раньше, чем успевают достигнуть вышеозначенной реки. Так напр. Гомул, бассейн которого, по словам Валькера, занимает не менее 33.000 квадр. километров, и который в период наводнений изливает иногда в равнину водяную плоскость в 16 километров шириной,—эта же самая река не имеет ни одной капли воды во время засухи. В другой части афганской земли, в стране туркмен, реки Кульм, Балкх, Сирипуль, Маймене также исчезают по дороге к Оксусу. Даже Мург-аб, возникший на северных склонах Паропамизада, разветвляется, затем исчезает в оазисе Мерва, окруженный с трех сторон громадными пустынями. Гери-Руд или «река Герата» отличается большим протяжением: беря свое начало между Белой и Черной горами, она течет сначала на юго-запад и запад, затем, ударившись о горы Персии, вновь направляется к северу, чтобы пробраться в равнины Туркестана и исчезнуть в песках под именем Теджена. Она не достигает более этих равнин, где находилось огромное озеро, ныне высохшее, почва которого выше уровня Каспийского моря. Туземцы рассказывали Феррье, что ранее конца восемнадцатого столетия течение нижнего Гери-Руда направлялось гораздо правее течения Мург-аба.

Единственный закрытый бассейн, находящийся целиком на территории Афганистана, это—бассейн Газни: он занимает пространство около 17.000 квадр. километров, по составленным вкратце картам на основании данных, доставленных английскими путешественниками. Главная река бассейна Газни берет начало на южной окраине гор, изливающих свои воды в Инд, посредством Шинца, Логара и Кабула, увеличивает многочисленные притоки и, управляемая плотиной—Банд-и-Султан или «Плотина Султана», которую приказал устроить Махмуд Газневид,—она направляется к югу и к юго-западу, как бы для того, чтобы соединиться с данниками Гильменда. Но, протекая по равнинам, где выпадают дожди, она мало-по-малу ослабевает и исчезает на 2.150 метрах высоты в озере с изменяющимся уровнем, который, сообразно с временами года, возвышается над окружающими болотами, или же удаляется совсем в центральную впадину плоскогорья. Это озеро—Аб-Истада или, как его называют кочевники Гильзаи, «Спящая вода»; глубина его в центре едва достигает 4-х метров. Сосредоточение частиц щелочной соли в бассейне придает необыкновенную горечь воде; так напр. рыбы, заносимые пресными водами, умирают при входе в устье, и берега покрыты сплошь их остатками. По рассказам туземцев, переданным английским исследователям Сулеймана, озеро выливалось в 1878 г. через плотину на холмы, находящиеся на склонах Гильменда. Как и во всех других бассейнах, солоноватость воды в озере приписывается недостаточной быстроте течения.

Бассейн Гамоена, который, вместе с половиной Афганистана, занимает значительное пространство Персии и Белуджистана, воспроизводит в большом объеме явления Аб-Истада. Он занимает поверхность около 500.000 квадр. километров, приблизительно равную Франции, и главная река гидрографической системы, Гильменд имеет более 1.100 километров. Это наиболее многоводная река в Азии между Индом и Тигром; Великие Моголы говорили о ней, что это «был ров, а Кандахар—форт, защищавший их империю со стороны Запада». Другие реки в несколько сотен километров длины изливаются также в бассейн Гамоена; таковы Руд-и-Забзавар или Харут-руд, Фарах-руд, Каш-руд. Правда, что во время сезона засух, эти реки почти иссякают в равнинах и узнаются только по крутым берегам, обсаженным «гребенщиками» (деревья), «не тронь меня» (растение) и крошечными пальмовыми деревьями. В период дождей они представляют широкия и чрезвычайно быстрые реки: иногда караванам, остановившимся на берегах Фарах-руда иди Харут-руда, приходилось выжидать по целым неделям, пока наконец они решались на попытку перейдти по ним. Путешественники, прибывшие вечером в деревню, которую они предполагали окруженною не иначе, как глинистою землей, пробуждались, к своему изумлению, на острове: дожди, лившие в продолжение ночи на этой ровной поверхности почвы, превращали равнину в озеро без видимых границ, и, чтобы тронуться в дальнейший путь, необходимо было выжидать, пока водяная плоскость испарится; сама почва останавливает течение воды в пустыне, поглощая только весьма незначительное количество влажности.

Гильменд (Гельманд), берущий свое начало по крайней мере километрах в 60-ти на запад от Кабула, между Пагхманом и Кох-и-Бабой, прежде всего течет на высоте 3.500 метров; историческая дорога из Бамиана в Пешавер проходит километрах в двадцати от её источников. Мало исследованный в верхнем течении, Гильменд представляет могучую реку у входа в равнину, где он огибает зеленые холмы Заминдавара; здесь его берега приходятся на расстоянии 900 метров друг от друга. Даже во время среднего уровня воды, ширина реки превышает 300 метров; всадникам, переплывающим через нее, вода достигает до стремян; пароходы могли бы ходить по Гильменду в продолжение нескольких месяцев. Едва войдя в равнину, на западе он принимает в себя во время половодья свой главный приток Арганд-аб, образовавшийся, в свою очередь, из четырех рек: верхнего Арганд-аба, Тарнака, Аргхезана и Дори, которые сливаются друг с другом близ Кандахара и, благодаря соединению их долин, придают этому городу столь важное торговое значение. Но, имея на всем своем протяжении отводные каналы, эти реки не приносят значительной прибыли Арганд-абу, который останавливается в 25-ти километрах от своего слияния «Плотиной Тамура», которая и распределяет всю его воду по равнине; собственно сам Гильменд изливает излишек своих вод в прибрежные канальцы. Окруженный с двух сторон, на расстоянии от 1 до 2-х километров, поясом деревень Жермзиль или «Теплый край», он пересекается во всех направлениях каналами, содержащими воду для орошения: остатки плотин свидетельствуют о той заботливости, с какою жители края, в былое время весьма населенного, регулировали течение реки, самое название которой на греческом языке, Аримантос, в переводе значит «Запруженная река». В прежнее время пловучие мосты соединяли оба берега; цитадель Боста, разрушенная Надир-шахом, господствовала над одною из этих переправ. В настоящее время Гильменд обнаруживается сначала на юге, а затем на западе, и на севере появляется его последний изгиб в 450 километров, перемещая речные излучины и подмывая его берега. Сколько известно, подмывается главным образом крутой правый берег, вследствие песков, наносимых южными ветрами, которые осаждаются на левом берегу, тем увеличивая пустыню. Предание говорит, что Гильменд, в древности, имел течение к юго-западу, по направлению к Циррехскому плоскогорью.

Низменная часть Сеистана или Систана, изображаемая на большинстве карт в виде озера или топи, представляет, почти на всем своем пространстве, безводную равнину. Она не только не представляет никаких препятствий для сообщения, но даже гораздо доступнее для прохода, чем окружащие ее земли, перерезанные ирригационными каналами, усеянные скалами или покрытые дюнами; кроме того, она доставляет превосходный корм лошадям. Столь легко доступный край может служить лишь чисто-условной границей. Персия завладела наиболее плодородной частью Сеистана, на востоке предполагаемого озера; наиболее посещаемые дороги проходят через низменность, и путешественники узнают ее только благодаря зеленеющей растительности, впрочем, прерываемой во многих местах белыми соляными пластами и сыпучими песками. Только к северу тянется Наизар—море мелкого тростника, совершенно желтого во время засухи; когда пастухи разводят огонь, серые облака дыма представляют едва заметный контраст с тусклым цветом растительности. Этот тростник, пока он еще не сделался твердым, служит пищей для скота, а впоследствии из него делают цыновки, перегородки в хижинах, различные инструменты и плоты, достаточно удобные для перевозки через болота. К югу от Наизара, рубеж древнего озерного бассейна обозначается там и сям глинистыми берегами, в подножие которых ударялись воды; некоторые террасы резко отрезаны по всему их протяжению, как будто наносный грунт был внезапно смыт убылью вод; они покрыты соляными растениями, служащими превосходным кормом для верблюдов и баранов. Холм Кох-и-Гваджа или замок Рустем, который тщетно осаждала армия Надир-шаха, высится одиноко среди равнины; но к северу от страны болот, близ горных скатов, стоят несколько скалистых конусов базальтовой формации, подобно «замку» Рустему. К юго-востоку от обширной низменности Сеитана, теперь высохшей, тянется еще другой высохший бассейн Цирех (Год-и-Цирех), покрытый соляною пылью. Все ручьи Белуджистана, которые направляются к этой низменности, иссякают совершенно при выходе из гор. Что сталось с древним озером, можно судить по случаю, бывшему с Мак-Грегором, который бродил в течение двух с половиной суток по берегам этого озера и только после этого нашел отверстие, из которого просачивалось немножко солоноватой воды. В общем равнина высохшего озера Сеистана или Рустема тянется на 400 километров в длину, параллельно нижнему течению Гильменда. Высота её определяется различно, от 370 до 470 метров; она—наименее возвышенная часть всего Афганистана.

Нынешния озера, известные у персов под названием Гамоена, т.е. «пространства»,—не что иное, как боковые излияния рек, текущих в стране вне покатости Сеистана. Последние путешественники показывают нам на своих картах два из этих озер: одно—западное, образуемое Харут-рудом и Фара-рудом, и Гамоен восточный, в который изливаются Каш-руд и Гильменд. Впрочем, эти обширные водяные площади не перестают переменять место, точно так же, как нижния течения рек, которые в них изливаются. Во время половодья, Гильменд и другие реки приносят в изобилии ил и, осаждая его в наиболее низменных местностях впадины, которая принимает их, распространяют еще дальше вперед свое разлитие. В период засухи, напротив, река утрачивает свою силу настолько, что не может достигнуть розлива озера, не может также излиться назад, в переполненный водой бассейн, и пользуется малейшею брешью в берегах, чтоб прорваться снова боковыми путями в равнину. Ирригационные каналы, прорытые справа и слева главного русла, облегчают перемену течений. Подобный же оросительный канал сделался главным рукавом Гильменда, но также в свою очередь оставлен водами и исчезает под сплошными рядами дюн, тогда как совсем незначительный каналец принимает в себя всю массу течения. Так, судя по рассказам историков и по описаниям путешественников, местная гидрография не переставала изменяться со времен классической древности. Блуждания Гильменда и перемещения Гамоена, которые являются неизбежным последствием этих блужданий, происходят на пространстве более 150-ти километров в длину и по крайней мере на 80-ти километрах в ширину. Главным образом у низовья Банд-и-Кочека, близ деревни, лежащей к востоку от Секоха, столицы персидского Сеистана, Гильменд часто изменял свое течение; всюду по равнине попадались следы его прежних русл. До 1830 г. он имел течение к западу и образовал тогда «гамоен» близ холма Кох-и-Гваджа; вследствие большого наводнения, он оставил это русло, чтоб направиться к северу и разлиться озером в ста километрах к северо-западу от предъидущего бассейна. Половодье и наносы ила постоянно вынуждают, таким образом, земледельцев искусно управлять сетью каналов. В прежнее время главная плотина Гильменда, находившаяся близ Рудбара, на южной выпуклости большого изгиба реки, выбрасывала воды в широкий канал, направлявшийся к западу для орошения всей части равнины, простирающейся на юг. Этот канал уже не существует, и могучие слои плотины, сложенные из громадных кирпичей, почти в квадратный метр, сделались бесполезными. Города и деревни переместились одновременно с каналами; мало стран, где бы встречалось столько руин, при том же представляющих простые груды развалин, между которыми не находится ни одного обломка замечательных памятников. Частое перемещение рек и оросительных каналов объясняет противоречия путешественников, рассказывающих о Гамоене то как о «пресноводном» озере, а то как о пространстве солоноватой или сильно соленой воды. На самом деле, подобная водяная площадь, происшедшая от недавнего наводнения, заключает в себе еще чистую речную воду, тогда как другая часть наводненной равнины, с давних пор неимеющая сообщения с проточною водою, постепенно насыщалась солью. Единственная порода рыбы, указанная у Гольдсмита, под названием барвена, водится в реках Сеистана. Водяные птицы: гуси, лебеди и утки покрывают озеро такими густыми стаями, что вода становится невидной; от их множества в воздухе темнеет, когда они летят. Ханыков видел одну из таких стай, образовавшую плотный треугольник, более километра в каждую сторону. Жители Сеистана узнают заранее, как высока будет вода во время половодья, смотря по высоте, на какой эти птицы вьют гнезда над поверхностью вод озера. Часто целые облака мошек наполняют воздух, и особой породы слепни, ужаление которых весьма опасно, с яростью преследуют лошадей, и так назойливо, что верховых коней всадники вынуждены прятать в глубине темных конюшен.

Афганистан, взятый в целом, весьма слабо орошается и не может сравниваться обилием дождей с странами Западной Европы. Плато, граничащие на востоке с хребтом Сулейман-Дага, входят, как и Индустан, в область пассатных юго-западных ветров; но воздушные течения, которые задевают Коканские и Малабарские горы и которые изливают в их долины такое обильное количество дождя, напитываются парами, пройдя на всем протяжении над поверхностью Индийского океана, тогда как белуджистанские и афганистанские пассаты можно скорее назвать континентальными ветрами. Они образуются в экваториальных странах Африки, к югу от берега Сомали, чтоб направиться затем вдоль приморской страны, к северо-западу океана, и им едва приходится перейти через два морских рукава—залив Аден и залив Оман. Они приносят весьма незначительную дозу влажности, и то только когда морские отливы заставляют их пройти по всему пространству Индийского океана. Ветры эти почти исключительно оставляют свои снега и дожди на высоких горах северного Афганистана, на обоих Сефид-Кох, Кох-и-Баба и Гинду-Куш.

Итак, хотя афганское плато находится неподалеку от моря, но лежит в поясе континентального климата, на пути ветров, направляющихся с Верхнего Нила и из Аравии: многие пустыни афганской территории имеют одинаковый вид с пустынями Ирана, лежащими также в области сухих ветров. Как и во всех странах с континентальным климатом, крайности температуры представляют в Афганистане большие и быстрые колебания. На голых скалах и на глинистом грунте верхних плато бывает попеременно то очень холодно, то очень жарко, и не только во время перехода от зимы к лету, но и от ночи к дню. Так иногда снег выпадает в Кандахаре—«Двери Индии». В Хороссане Герата, близ Кузана, армия Ахмед-Шаха потеряла, говорят, 18.000 человек от стужи в одну ночь. С другой стороны, хотя Газни находится на высоте 2.356 метров, температура возвышается там, как говорят, до 55-ти градусов в тени, и такой жар тем более трудно переносить, что ночью бывает довольно свежо. Так, афганские города Маскат, Аден, Бушир, Дадхар, Сиби, Шикарпур принадлежат к числу таких городов, про которые сложилась поговорка: «Раз ты создал, Аллах, такую огромную печь, то для чего ж тебе нужно было создавать еще ад?» Жар нестерпимый; иногда даже умирают от него, именно когда ветер вздымает пыль и носит ее вихрем по поверхности плато. Афганистан—одна из тех стран, где эти грозные явления были чаще всего наблюдаемы; в Сеистане горячие южные ветры походили на самум, и рассказывают про случаи, когда люди задыхались от горячего дуновения этого ветра.

От слишком сильных изменений температуры происходит усиление испарения, то от действия жара, то от испускания лучей в чистом воздухе. Вода, и без того составляющая редкое явление почти в большей половине Афганистана, убывает таким образом еще быстрее и ее утилизируют с большей экономией. Афганские и персидские земледельцы весьма искусно строят karez, khariz, kanat или подземные водопроводы,—остроумное подражание рекам,—которые текут по галлереям известковых скал и обнаруживаются в вырытых местами колодцах. Во всех плохо орошенных землях Афганистана встречаются деревни и поселки, которых названия напоминают о существовании этих необходимых работ. Эти скрытые реки, предохраняемые таким образом от испарения, содержатся большею частью с большою заботливостью, потому что от них зависит жизнь целых народов. Между ними есть такия, как напр. Газни, которые имеют от 30 до 40 километров в длину и которые принимают в себя под землею многочисленные притоки, имея главные свои источники или бассейны в пятьдесят и даже во сто метров глубиною. Вертикальные колодцы, вырытые в некотором расстоянии друг от друга, дозволяют рабочим спускаться в канал, чтоб его прочищать и укреплять его внутренния стены. Вырытая земля, образовавшая бугорки близ самого входа в канал, показывает издалека по склонам холмов протяжение подземных ручьев.

Недостаток воды, а также и холода, сменяющие томительный зной, и значительная средняя высота местности имеют последствием обеднение флоры Афганистана.

Даже в сравнении с суровыми скалами Пенджаба скалы многих областей Сулейман-Дага и плато кажутся еще беднее растительностью: в некоторых округах виднеется только один голый камень; немножко зелени встречается в расщелинах, там, где просачивается сколько-нибудь влажности между грудами скал. Крошечные пальмы, оливковые и фруктовые деревца растут вокруг хижин, а кипарисы, ивы и тополи растут по берегам ручьев. На пространстве, занимающем более половины страны, растительность показывается только в виде зеленого пятна среди местности белесоватой, серой или красноватой от глины или скал. Контраст так велик между голыми скалами гор и оазисами долины, что разбойничьи клады видят в этом промысл Провидения: «у других есть земля, а у нас сила», говорят они.

Но если природа была не особенно щедра к Афганистану в отношении растительности и богатства зелени, зато она наделила там плоды и хлебные зерна каким-то особенным вкусом: соки плодов дистиллируются тем лучше, чем больше растительные соки подвержены изменениям температуры. Хлебные растения всех родов дают превосходные продукты, равно как и деревья ореховые, абрикосовые, персиковые, сливовые, миндальные. Гранатовые деревья, не растущие в Кабуле, отлично процветают в южном Афганистане. «Лучшие во всем свете гранаты—произведение Кандахара». Дикий виноград дает сочные, приятные на вкус грозди, растущие на склонах Когистана, до высоты более 2.000 метров. Орешник встречается также и в диком виде, и плоды его весьма ценятся: ни в одной стране, может быть, это дерево не достигает таких размеров; в верхней долине Курамы попадаются ореховыя деревья, у которых ствол более 5-ти метров в окружности.

Наиболее благоприятными для флоры областями Афганистана являются, несомненно, северо-восточные, где воды текут в большем обилии; здесь вся растительность приобретает больше силы и яркости. В долинах Гинду-Куша и Лагори, равно как на склонах Сефид-Коха, но только на высоте более 2.100 или 2.150 метров, козы приходят объедать молодые побеги. Взобравшись на такую высоту, можно подумать, что находишься в центре Гималая, среди лесов Дальгаузи или Симлы. Чинары, растущие на соседних террасах Пайварского прохода, имеют более 10-ти метров в обхвате. Взбираясь на горы, прежде всего встречаешь дубы, затем деодар (deodar), тисовые деревья, можжевельник, различные породы сосен и пихт: хвойные деревья растут на Сефид-Кохе на высоте 3.350 метров. Выше виднеются только мелкий можжевельник и низкорослые березы, а дальше растут одни лишь травы и карея (Ост-Индское растение), вплоть до границы нижнего слоя вечных снегов, везде, где почва и воздух имеют достаточно влаги, чтоб поддерживать жизнь растений. По исследовании Сулейман-Дага оказалось, что древесные породы его однородны с древесными породами Гималаев, тогда как травянистые растения принадлежат к растениям западной области. В своей совокупности, флора Афганистана и Гималая имеет много общего с европейской флорой: в лесах их встречаются одни и те же дикия растения, а в садах те-же культивированные породы. Сеистан—единственная афганская провинция, где растет фиговое дерево. Миртовое дерево встречается более к северу, в деревнях Анардереха.

Фауна Афганистана также не отличается типами, которые бы только ему были свойственны. В низменных долинах, наиболее близких к Пенджабу, водятся животные равнин: леопарды, гиены и шакалы; страны Гинду-Куша, равно как Каракорума, Гималая и Загималая, наделенные соответствующим климатом, имеют большею частью фауну Тибета: серн и косуль, коз различных пород, медведей черных и бурных, волков и лисиц; кабаны живут в тростниках Гамоена; тушканчик или крыса-кенгуру, подверженная спячке в своей норе с сентября по апрель, встречается во множестве на всех каменистых пространствах; наконец, в южных равнинах, как напр., в соседних пустынях Сеистана и Хороссана, носятся газели, а дикие ослы целыми табунами пробегают через деревни, поднимая за собою столбы пыли. Еще в семнадцатом веке носорог встречался в лесах нижнего Афганистана, у верховья Пешавера: Джеханджир охотился на них с своим отцом Акбаром. Эльфинстон и Раверти рассказывают, что львы также водятся в южных долинах, но никто из натуралистов их не видел. Бланфор сомневается также и относительно тигра. Двугорбые и другие верблюды Сеистана прославились своею выносливостью, силой и быстротою в ходьбе. В некоторых гористых местностях, именно у чар-аймаков, где эти животные не могут служить для перевозки товаров, их держат единственно из-за их шерсти, которая служит для выделки ткани на палатки. Овцы Заминдавара и страны аймаков доставляют, может быть, наилучшую шерсть во всей Азии. Афганцы почти не употребляют для езды других лошадей, кроме ломовых—ябу, животное с короткими ногами и неуклюжее с виду, но чрезвычайно выносливое. У некоторых племен, особенно соседних с Гератом, есть прекрасные лошади, но все же не могущие сравниваться с превосходными кровными туркменскими скакунами, недавно ввезенными в Англию через Тегеран. Весьма искусные охотники, афганцы-кочевники имеют также превосходных собак борзых, гончих и лягавых. Подобно туркменам и раджпутам, они занимаются и соколиной охотой, почти совсем заброшенной в европейских государствах. Сеистанцы умеют даже дрессировать для охоты гусей и уток.