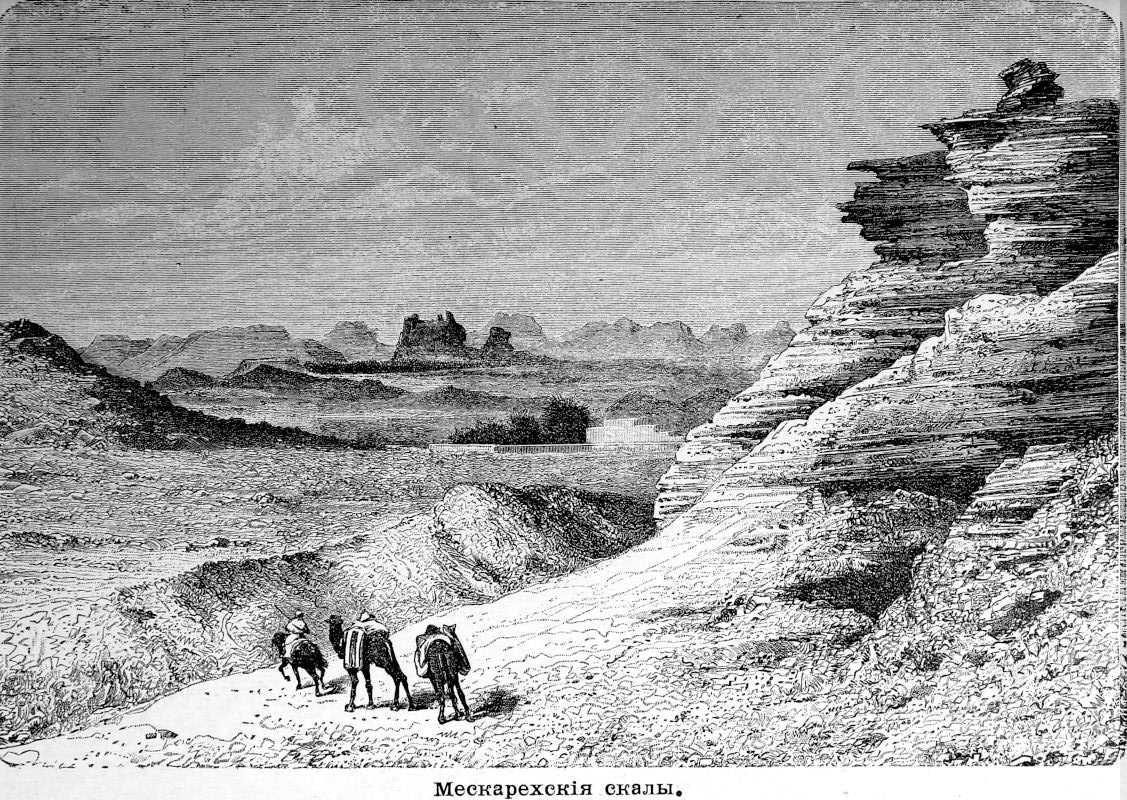

В Сирии и Палестине климатические явления значительно разнятся, по причине продолговатой формы страны, протянувшейся с севера на юг на пространстве девяти градусов широты, и больших неровностей рельефа, поднимающагося на 3.000 метров над поверхностью Средиземного моря, вершинами Ливана, и опускающагося почти на 400 метров ниже уровня этого моря глубокой впадиной равнины Хор. В то время, как сирийская пустыня и Синайский полуостров походят на Сахару своими крайностями температуры, и особенно своими жарами, некоторые долины, хорошо защищенные от северных и южных ветров и покатые к Средиземному морю, имеют морской климат с слабыми месячными вариациями.

Средняя температура в Бейруте и в Иерусалиме:

Бейрут: 12°,9 Ц. (самый холодн. месяц, январь); 27°,8 Ц. (самый тепл. месяц, июль); 20°,6 (год).

Иерусалим: 8°,5 Ц. (самый холодн, месяц, январь); 24°,5 Ц. (самый тепл. месяц, июль); 17 °,2 (год).

Изотермические линии далеко не имеют нормального направления с запада на восток, как градусы широты; они, напротив, направлены таким образом, что огибают цепи гор, которые тянутся в обратном направлении, параллельно берегу Средиземного моря. В низменности Хор линии равной температуры расположены в виде концентрических овалов, следующих по окружности горных склонов; в среднем выводе, температура 6-ью градусами выше на берегах Мертвого моря, чем на Иерусалимском плато.

В Сирии только два времени года—лето и зима, которая есть в одно и то же время период холодов и дождей. В продолжение всего теплого сезона небо всегда ясно и безоблачно; дожди падают только с конца октября или с начала ноября до апреля месяца. Редко случается, чтобы это суровое время года приносило снег; но указывают, однако, некоторые исключительные годы. Так в 1753 году снега покрывали большую часть Палестины, и холод был так силен, что люди замерзали в соседстве Назарета; в феврале 1797 года холмы Иерусалима оставались совершенно белыми в продолжение двенадцати или тринадцати дней; даже в половине апреля, именно в 1844 году, видели падавшие хлопья снега. Дождь почти всегда приносится западным и юго-западным ветрами. Другие воздушные течения сопровождаются засухой: особенно боятся южного и юго-восточного ветров, сирокко или шуркайе—т.е. восточный,—ветер пустыни, сжигающий и иссушающий растительность. Вид природы изменяется с дождями: весною, когда земля получила много воды, она покрывается зеленью и цветами; в стране Моавийской иногда увидишь до семидесяти цветущих растительных видов в одной и той же долине; пески исчезают под разноцветным ковром; но несколько недель спустя не приметишь больше ни одной зеленой былинки. Несмотря на обилие зимних дождей, равнины и долины имеют серый цвет с первых же недель лета; нигде не увидишь зеленеющих лугов, ни другой самопроизвольной растительности, кроме колючих кустарников и деревьев. Впрочем, чернозема, собственно так называемой растительной земли, совсем нет в Палестине; почва даже самая плодородная, есть не что иное, как песок или глина с примесью известковых обломков. Метеорологи задают себе вопрос: не изменился ли несколько климат сирийского побережья и Палестины с той эпохи, когда страна была вдвое или втрое гуще населена, чем в наши дни? Вез всякого сомнения, средняя температура осталась почти та же, так как северный предел пояса, где созревают финики, и южная граница винограда совпадают еще на берегах Иордана; следовательно, в низменности Хор температура от 21 до 21 с половиной градусов по Цельзию сохранилась в течение двадцати пяти веков. Однако, в стране с таким неровным рельефом возможно, что пределы растительных областей или поясов немного переместились в высоту, хотя летописи и не дают никаких указаний на этот факт; достаточно самого незначительного изменения высоты, чтобы произвести перемену в характере растительности, так как 200 метров повышения соответствуют увеличению широты на один градус. В прежния времена, как и в нынешнем столетии, речные воды были часто недостаточны для орошения возделанных земель; устройство водопроводов и цистерн для водоснабжения городов и ирригации полей составляло самую необходимую из общественных работ; служились одновременно молебны о ниспослании дождя, в октябре, когда обыкновенно выпадают первые ливни, и в апреле, когда ждут весенних дождей; но как ни жаждали жители обильных дождей, которые принесли бы плодородие их нивам и садам, самый вид края, кажется, доказывает, что эти страны, «текущие млеком и медом», имели некогда более сырой климат. Древние писатели согласно говорят, что Палестина была покрыта лесами на большей части своего протяжения; теперь эти леса совершенно исчезли, разве только в соседстве моря, да на некоторых горных склонах, хорошо выставленных дуновению влажных ветров; единственные остатки их, находимые в других местах—это корни, которые туземцы вырывают, чтобы обратить их в уголь или в дрова. Обработанные земли простирались прежде гораздо далее нынешних пределов; даже в полной пустыне, где теперь не нашлось бы воды, необходимой для орошения, видны следы древних плантаций. Вся Палестина, ныне столь безводная и каменистая во всей южной области, была покрыта растительностью: горы были обрезаны в виде террас, подобных тем, какие мы видим в Провансе и Лигурии; от Дана до Берсебаха, даже на Синайском полуострове, встречаешь на всей окружности холмов развалины каменных стен, которые поддерживали землю виноградников. Если климат Сирии и Палестины изменился, если атмосфера сделалась там, как и во всей Передней Азии, менее влажной, то по крайней мере общая здоровость климата сохранилась там до сих пор; покатое положение земель облегчает сток вод и болота не обширны. Там же, где они занимают значительное пространство, как, например, в окрестностях Антиохии, страна, опасная для жительства даже зимой, совершенно пустеет на летнее время.

Некоторые перемены, соответствующие изменению климата, произошли и в Сирийской флоре. Если финики и растут еще в Иерихоне, то в самом незначительном количестве; г. Кондер нашел только две финиковые пальмы во всем оазисе. Банан (райская смоковница), который возделывали еще в конце шестнадцатого столетия на берегах Генисаретского озера, не встречается там больше. Известно, что кедр, некогда дерево, по преимуществу свойственное Ливану, представлено теперь там только редкими рощицами; порода, заменившая их в Сирийских горах, pinus bruittia, довольствуется меньшей влажностью в атмосфере, климат западной Европы им более благоприятен. Растительность лесов сохранила свой первобытный вид только в некоторых частях массива Аман, которые походят на Тавр Киликийский своими высокоствольными лесами дубов и буков, кедров и сосен, из которых иные достигают 50 метров (слишком 23 сажени) в вышину. Фауна Сирии и Палестины тоже изменилась: большинство домашних животных гораздо ниже ростом, чем их сородичи на Западе или в Малой Азии. Кабаны водятся еще в чащах, и шакалы бродят вокруг деревень, но лев уже исчез; пантеры и барсы, обыкновенные в горах Аманус, стали редки на Ливане и Анти-Ливане. Медведь шатается только в пустынных местах хребта Дже-бель-эш-Шейх и других гор Сирии. Впрочем, сирийский медведь добрый малый, менее опасный для стад, чем для виноградников и полей, засеянных горохом. Сирийцы верят даже, что существует вид медведя исключительно плодоядного, никогда не трогающего пасущихся в поле овец и ягнят. В сезон сбора винограда туземцы защищают свои виноградники, ударяя в металлические сосуды, чтобы запугать медведя и его кумовей—шакала и лисицу: этот заунывный звон раздается тогда на всех культивируемых скатах гор и холмов.

Долгое время сомневались относительно существования в палестинской фауне крокодила, но положительное свидетельство некоторых путешественников, между прочим г. Герена, и недавняя присылка г. Зифросом в лондонский и кенигсбергский музеи чучел животного решили вопрос в утвердительном смысле. Нахр-Зерка, на юге от горы Кармель, вполне заслуживает название Flumen Crocodilum (река крокодилов), данное ей Плинием; и другие ящерицы того же вида водятся также в Нахр-эль-Фалеке, на берегах Самарии. Только эти земноводные, не имея такой реки, как Нил, где бы им можно было развиться на просторе, не походят на египетских чудовищ: это маленькие крокодилы, длиной в полтора метра. В марте они выходят из воды класть яйца, и говорят, что тогда они опасны для стад. Речная и озерная фауна Палестины представляет гораздо более египетский, чем азиатский характер. Изучая рыб Иордана и Тивериадского озера, натуралист Тристрам задавал себе вопрос: не принадлежала ли река Иудеи к бассейну Нила? Сирийские воды имеют также несколько видов, не встречающихся в других местах. Так, река Ковеик, текущая в замкнутой Алеппской долине, заключает, между семнадцатью различными формами рыб, населяющих её воды, три вида, свойственных ей одной. Низменность Хор, имеющая африканский климат, походит также на Африку и своей фауной: из 122 видов птиц, известных до сих пор в Палестине, насчитывают 58 общих Иудее и северо-западной Африке, и эти виды водятся почти исключительно в равнине Хор и на окружности Мертвого моря. Особенно замечательны прелестные маленькия розовые горлицы, сидящие на высоких ветвях деревьев.

Так называемое «арабское» население Сирии и Палестины заслуживает это наименование только по языку: оно происходит от древних обитателей страны. Завоеватели, пришедшие из Аравии, не истребили туземцев; они оставили им поля и жилища, довольствуясь получением дани и даже не требуя от них обращения в ислам. Большинство сирийцев поспешили сделаться магометанами, подобно тому, как они сделались христианами под владычеством Византии; но обращение в веру Магомета не было более глубоко, чем совершившийся за несколько веков перед тем переход из язычества в христианство. Прежде всего нужно было сохранить почву, удержать за собой землю, а новые внешния формы религии тем менее стесняли феллахов, что основа античных культов, предшествовавших даже иудейству, оставалась им по-прежнему. Как в те времена, когда еврейские пророки изрекали проклятия на обожателей высоких мест, феллахи и теперь еще поклоняются, как фетишам, большим деревьям и горкам, увенчанным высокими скалами; только им пришлось замаскировать языческий культ под формами строго-мусульманскими: святые места, обозначаемые именем «остановок для поклонения» или макам—едва отличающимся от названия маком, проклятого законом Моисея,—украшены маленькими белыми куполами, прикрывающими, говорят, могилы начальников племени или пророков. Но эти шейхи и неби, носящие по большей части имя самого места, не то ли же самое, что древние местные божества, хотя многие из них имеют новые имена, иногда даже христианского происхождения, как-то Петр, Павел, Матфей? Эти мнимые мусульманские святые часто соединяются попарно, как соединились финикийские божества: чтобы приспособить их к новой религиозной среде, достаточно было переименовать супруг в сестер. Обряды обожания те же самые, какие существовали три тысячи лет тому назад: и теперь еще совершается заклание ягнят перед гробницами святых; священная скала или верхний камень двери, при входе в гробницу, и теперь еще помазывается лавзонией; старшие в деревне исполняют перед макамом свои торжественные пляски; к растущим кругом могилы кустам привязывают лоскутки материи, как дар по обету; каждая веточка, упавшая с осеняющего гробницу священного дерева, благоговейно подбирается верующими; в макамах зажигают лампадки, и на всех окружающих холмах верхушка, откуда видно святое место, обозначена маленькой пирамидой. В пределах священной ограды гостеприимство ненарушимо, даже для неверного. Имя местного божества никогда не произносится так легкомысленно, как имя Аллаха; ничто так не редко, как лжеприсяга, принесенная на местной святыне: смерть была бы неизбежным следствием для клятвопреступника.

Древние ханаанские религии воздвигали также дольмены, менгиры, круги из камней. Но этого рода памятников не находят более в Иудее, где строгие блюстители закона, вероятно, разрушили их, забывая, что Моисей и Иисус Навин сами сооружали подобные памятники. В Самарии же, как полагают, отыскали следы одного из этих первобытных памятников. Английские исследователи указали несколько штук их в Галилее, «земле язычников»; один видели близ Тира, а в заиорданских горах и на Синайском полуострове их открыли целыми сотнями; в один только 1881 год обследовано слишком семьсот памятников этого рода в стране Моавийской. Каждая вершина холма имела свой храм или по крайней мере груду сложенных каменных глыб. Большинство памятников состоят из грубых неотесаных камней; однако, есть и такие, которых коснулось железо. Арабы смотрят еще на дольмены, как на жертвенники, и приходят туда приветствовать восход солнца. Вокруг этих мегалитов собрали несколько наконечников стрел и множество обделанных кремней.

Население Палестины и Заиорданья, как и население Малой Азии, состоит из двух элементов совершенно различных, хотя живущих бок-о-бок во всей стране: из бродячих бедуинов и из феллахов, жителей деревень и городских окрестностей. В некоторых городах, представляющих скорее группы базаров и садов, как, например, Газа, увидишь стоящие один подле другого дом горожанина, барак феллаха и шатер араба. Бедуины уменьшаются в числе в стране по сю сторону Иордана: теперь едва встретишь нескольких «сынов пустыни» в прибрежной Саронской равнине; но старожилы еще помнят то время, когда разбойники переходили Иордан, чтобы грабить селения Эздраэлонской равнины. На плоскогорьях Заиорданья главные бедуинские племена—адваны, в числе около 11.000 душ, и бени-сахры или «сыны скал», менее многочисленные на одну треть, но более сильные; они называют себя переселенцами из центральной Аравии, родственными гимиарам, от которых они еще сохранили несколько слов в своем языке. Бедуины Синайского полуострова, известные под общим именем товарахов или «торских арабов», говорят, может быть, с некоторым преувеличением, что их около 8.000 душ; их считают потомками амалекитян, которых евреи, по выходе из Египта, победили в Рафидиме, у подошвы горы Сервал. Очень привязанные к родному месту, товарахи всегда возвращаются на одни и те же зимния и летния становища. Женщины их, как и адванки, татуируют себе в синюю краску нижнюю губу и испещряют лицо несколькими геометрическими чертами. По словам Елисеева, племена бедуинов очень различного происхождения: есть такия, которые походят на северных европейцев белокурыми волосами и голубыми глазами. Между бедуинами Палестины встретишь также алжирцев, удалившихся на Восток, чтобы избегнуть французского господства; однако, они смотрят на французских путешественников почти как на своих соотечественников, и представляются им, как люди, имеющие право на их милостыню. Цыгане, известные под именем наури, тоже кочуют среди бедуинов.

Феллахи Палестины, вообще называемые куфарами или «деревенскими жителями», презираются арабом за их неправильный язык и еще гораздо более за их раболепие, составляющее, впрочем, необходимое следствие их образа жизни; браки между молодыми людьми этих двух групп населения—очень редкое явление. А между тем, феллахи по большей части хорошо сложены и имеют приятные черты лица; назаретские и вифлеемские женщины даже славятся своей красотой, что объясняют, справедливо или нет, смешением крови с европейскими этническими элементами. В деревнях Сирии и Палестины очень редко увидишь изуродованных или безобразных людей, но проказа еще свирепствует между феллахами, и в каждом большом городе есть особое предместье для несчастных, пожираемых этой страшной болезнью. В некоторых частях Палестины жены, уличенные в прелюбодеянии, побиваются камнями, как было две тысячи лет тому назад, и показывают пропасти, куда еще недавно несчастные были сбрасываемы старейшинами деревни.

Если в сельских местностях население мало изменилось, то нельзя того же сказать о городах, где водворились арабские завоеватели, потом те, которых обыкновенно называют турками и которые на самом деле суть курды, армяне или черкесы; рабство, еще не отмененное—ибо в Дамаске все еще существует невольничий рынок, где продаются африканцы—способствует скрещению населения. Раса очень смешанная, однако, она отличается характеристическими чертами. Сирийцы имеют вообще лицо правильное, но несколько широковатое, нос хорошо очерченный, хотя без тонкости, губы слегка оттопыренные; глаза, разрезанные в форме миндалины, всегда красивы, и физиономия чрезвычайно подвижная. Все путешественники согласно говорят, что сирийцы, истинно достойные своих финикийских предков, народ очень смышленый и интеллигентный; англичанин Бертон отзывается о них, как о «самой даровитой расе, какая только существует». Несмотря на долгие века тяготевшего над ними рабства, они отличаются удивительной инициативой, самодеятельностью и предприимчивостью, так же, как необычайной понятливостью и смышленостью. Их способности естественно направлены на торговлю, и уже немалое число сирийских негоциантов поселились и основали свои конторы в Марсели, в Ливерпуле, в Манчестере; их встретишь даже в Америке и в Скандинавии. Прирожденные коммерсанты, они почти не ведут разговора, который бы не вертелся на деньгах. Кроме того, почти всех сирийских «арабов» упрекают в недостатке правдолюбия. «Обман—соль человека!» говорит одна из пословиц, оправдывая порок плутни и надувательства, столь обыкновенный у людей угнетенных. Другой капитальный недостаток сирийцев—это их нестерпимое тщеславие: они так гордятся своим знанием, что у них нет охоты учиться больше; самодовольные, они останавливаются на полдороге, гордясь тем, что ушли так далеко. Впрочем, каждый город отличается специальными признаками, нравственными особенностями своих жителей, зависящими от разнообразия скрещений и среды. Местные поговорки характеризуют эти различия, преувеличивая их: «Халеби, челеби! Шами, шуми! Алепинцы—негодя! Дамаскинцы—плуты!» Таковы эпитеты, которыми жители одного города честят жителей другого. Дамаскинцы из всех сирийцев наиболее представляют арабский тип, что объясняется их постоянными торговыми сношениями с Меккой. Арабский диалект, которым говорят в Дамаске, более чистый, чем наречие, употребляемое в остальной Сирии; но древний сирийский язык сохранился еще в некоторых соседних местечках. Алеппо находится в соседстве стран турецкого языка, а город Антиохия составляет часть глоссологической области Малой Азии.

Вдоль северного берега Сирии, от Александретского залива до Нахр-эль-Кебира, большинство жителей принадлежат к народцам носаири (малые христиане) или ансариех, численность которых определяют различно, в 120.000 или в 180.000 душ; они пастухи в горах, отличные землепашцы в равнине; но живущие в открытых местностях держатся особняком от соседей и не роднятся с ними через браки; однако, они говорят арабским языком; между ними очень много блондинов, с белокурыми волосами и голубыми глазами. Городские ансариехи называют себя магометанами, чтобы избежать преследования; они обрезают своих детей и исполняют на-показ обряды оффициального культа, совершая все предписанные омовения и соблюдая посты. Но у них есть свой особенный культ, смесь сабеизма (поклонение солнцу, звездам и огню) и христианства, через которое они примыкают к манихеянам: секрет, составляющий основу их религии и открываемый устно последователям, называется «тайной двух». Впрочем, различные племена или ашаиры не исповедуют в точности одни и те же догматы, и писатели значительно расходятся в своих рассказах, смотря по группам ансариехов, с которыми им приходилось иметь сношение. Говорят, что большинство поклоняются Богу в пяти лицах; они повергаются перед деревьями и особенно перед солнцем и луной, двумя «князьями пчел», то-есть звезд. По их понятиям, женщина есть существо поганое. «Бог, говорят они, сотворил диаволов с грехами человека, а жену с грехами диаволов». Более низкая, чем демон, женщина не имеет даже права молиться. Впрочем, она так мало уважаема другими сирийцами, что приличие требует извиниться, когда в разговоре упомянешь имя одной из этих нечистых тварей. Обычай уродовать голову детей бандажем очень распространен у ансариехов.

Друзы, число которых определяют различно, от 80.000 до 130.000 душ, обитают в долинах южного Ливана и на Гермоне и смешиваются с другими общинами в равнинах, окружающих их гористые крепости. Друзское население передвигается постепенно в направлении востока; во многих округах Ливана, где прежде они были очень многочисленны, теперь увидишь только отдельные семейства, тогда как Джебель-Гауран постепенно захватывается ими; их поселения граничат с степями, где они смешались с аназехами и шаммарами. Лет полтораста тому назад этот вулканический массив служил убежищем только бедуинам, ныне же он населен большею частию друзами. В этой глуши, гордые горцы, еще подвластные номинально Турции, снова находят независимость, которая им дорога: у них есть пастбища, плодородные земли, вода в изобилии, здоровый климат, а древние покинутые города доставляют им сколько угодно камня для постройки хат. Подобно ансериехам, они называют себя мусульманами, но справедливо исключаются из лона ислама другими магометанами, ибо их вероучение не согласуется с кораном. Эд-дерузы, или последователи пророка Могамеда Эд-Дерази, исповедуют религию, которую большинство не в силах было бы даже изучить—так запутана её теология, так много примешивали её основатели, изощрившиеся во всех тонкостях метафизики, к своим шиитским доктринам позаимствований из учения гностиков и маздеян. Один персидский маг основал эту секту в конце третьего столетия геджры; другой иранский маг, Гамза, резюмировал и видоизменил систему вероучения. Друзы называют себя «унитариями» или единоипостасниками, и действительно, их первый догмат есть единоличность Бога, но этот Бог, по их учению, многократно являл себя в человеческом образе. Али был одним из этих явлений, также и грозный калиф Хаким, безумие и жестокость которого до сих пор еще слывут легендарными у мусульман. Гамза, «центр круга», есть последнее из этих божеских воплощений; он был свет, а Магомет тень его, и на каждого ученика зла родился ученик добра. Между этими двумя началами, добра и зла, идет вечная борьба, война без конца, в которой друзы и бесчисленная толпа «Гога и Магога», в глубине дальнего Китая, представляют Божие воинство. Так как число душ определено от вечности, то они переходят бесконечно из тела в тело, возобновляя битву в каждом новом бытии: «душа подобна жидкости, переливаемой из сосуда в сосуд»; судьба её наперед написана, и завет избранных с Богом хранится в одной из египетских пирамид: в последний день, Хаким вручил свой меч Гамзе, для того, чтобы он доставил торжество истинной вере и распределил наказания и награды. Большая часть вероучения облечена тайной и закрыта для незнающих формулами, знаками и числами, ключем которых обладают одни только посвященные или оккалы. Смертная казнь угрожает тому, кто разгласил бы таинственные церемонии, совершаемые на «высоких местах» (холмах), перед священным тельцом.

Первые нравственные правила, внушаемые с детства друзам—правдивость и солидарность: они должны в отношении друг друга всегда быть искренними и доброжелательными в словах и поступках. В отношении иноплеменников им не предписывается такой же обязанности: они могут даже убивать их безнаказанно, если смерть их необходима для национального дела. Однако, друзы отличаются вообще от всех своих соседей большим прямодушием, большим достоинством в манерах, более прочной сердечностью, более простой и откровенной речью. Они вообще очень воздержны, одеваются со вкусом, но без тщеславного щегольства, скромны в разговоре и почтительно величают друг друга титулом шейхов: они считают долгом быть лучшими, так как они избранные. Нигде у восточных народов женщины не пользуются таким уважением, как у друзов; права их в браке и по владению имуществом делают их равными мужчинам; по образованию же они вообще стоят выше мужчин, так как почти все умеют по меньшей мере читать и писать и составляют часть класса «ученых» или посвященных. Семейства, строго моногамические, ограничиваются известным числом детей: обычай не позволяет богатому человеку иметь более четырех дочерей, бедному более двух; домашния заботы не должны мешать женщине заниматься своими гражданскими обязанностями и молитвами. Политическое влияние друзов переходит далеко за пределы племени; эмиры «унитариев» имеют между своими подданными крестьян различных сект, с которыми они, впрочем, обращаются с большой умеренностью. Очень храбрые, друзы не имеют перед собой, при равном числе, врагов, относительно борьбы с которыми они не могли бы быть заранее уверены в победе.

Между нехристианскими сектами Сирии, метуалы, живущие в Тире, в Сидоне, в равнине Келе-Сирии и в окрестных боковых долинах, заняли отдельное место своей нетерпимостью. Это—шииты, оказывающие, подобно иранским мусульманам, особенное почитание калифу Али, которого они ставят на одну степень с Пророком, или даже выше его; повсюду, куда бы ни шли, они носят с собой горсть персидской земли. Они сочли бы себя оскверненными прикосновением еретика, суннита или христианина, и разбивают сосуд, который употреблял иноверец. Севернее, в горах, отделяющих Гомс от Триполи, другая секта, батенияне или измаильтяне, сохранила предания хашишимов или «убийц», сеидов «Нагорного старика», восседающего на престоле в своей крепости Аламут, в центре Эльбурса. Сирийские горы, как и горы Курдистана и Армении, были убежищем всем преследуемым религиям. На более или менее ровных пространствах равнины и плоской возвышенности господствует единство веры; напротив, в гористых местностях неровности рельефа защищали и поддерживали разнообразие культов.

Марониты, входящие ныне в состав латинской церкви, несмотря на первоначальное различие их догматов и обрядностей, принадлежат к числу христиан, которых кручи гор предохранили от истребления. Крепко сплоченные в одну нацию, они обитают преимущественно на западной покатости Ливана, между Нахр-эль-Кельб, или «Собачьей рекой», впадающей в море немного севернее Бейрута, и Нахр-эль-Барид или «Холодной рекой», текущей с северных предгорий Ливана; несколько групп маронитов живут также в стране ансариехов и в городах равнины, где они находят для себя точку опоры в католических общинах; наконец, на острове Кипре существуют еще слабые остатки их древних колоний. Названные так по имени патриарха Марона, устроившего их церковь в седьмом столетии после Р. X., марониты сделались во времена крестовых походов естественными союзниками западных европейцев против магометан и мало-по-малу видоизменили свое вероучение, чтобы привести его в согласие с учением иноземцев, которых они сопровождали на полях битв; в 1215 году они признали авторитет папы, и с этой поры на них смотрят, как на состоящих под специальным покровительством католиком Запада; некоторые семейства горцев носят даже европейские фамилии, что дает повод думать, что в эпоху крестовых походов бывали случаи смешивания франков с этим ливанским народцем. Марониты с гордостью показывают две грамоты Людовика XIV и Людовика XV, которые обещают им постоянную поддержку Франции, и в течение настоящего столетия на них всегда смотрели, как на «ливанских французов». Отсюда чрезвычайная важность, которую получил вопрос о маронитах в борьбе дипломатических влияний на Востоке. В силу трактатов, ливанский паша должен исповедывать христианскую религию—религию большинства горцев. Так как Франция покровительствует маронитам, то Англия взяла под свой патронат друзов, и местная рознь, разжигаемая иностранными резидентами и самими мусульманскими пашами, счастливыми тем, что могут сеять раздор, чтобы тем вернее властвовать, перешла, наконец, в открытую войну и резню. В 1860 году тринадцать тысяч христиан были перебиты в Ливане и в соседних странах. Обвиняли друзов в этих поголовных истреблениях, но они принимали в них лишь слабое участие; главные виновники были турецкие солдаты, регулярные и иррегулярные. Хотя многочисленные и защищенные крутыми откосами своих естественных крепостей, марониты не дерзали сопротивляться, и спокойствие было восстановлено только после посылки французской экспедиции. Привлекаемые на места побоища грудами трупов, худо погребенных, дикие звери, барсы, гиены и волки снова овладели страной, и еще долгое время после кровавой сечи опасно было путешествовать без эскорта.

Духовенство в большой силе в маронитской земле: более четверти страны принадлежит церкви; по меньшей мере двести монастырей, обыкновенно расположенных попарно, мужской рядом с женским, рассеяны в долинах Ливана, окруженные орешниками и другими развесистыми деревьями, господствующими над террасами виноградников и плодородными равнинами. Священники женятся, но, овдовев, уже не могут вступать во второй брак; они выбираются монахами, так же, как и епископы, которые, в свою очередь, назначают из своей среды патриарха или батрака, под условием утверждения выбора папой. Богослужение совершается на древне-сирийском языке, непонятном ни верующим, ни самим священнослужителям. Между маронитами очень многие выучиваются французскому языку и свободно говорят на нем, но редко изучают литературу этого языка, так как их честолюбие обыкновенно не заходит дальше должности драгомана или конторщика. Те из них, которые занимаются торговлей, вообще ведут дело без духа предприимчивости и ограничиваются мелочным торгом. Масса населения осталась верна наследственному и рутинному труду возделывания виноградных полей и фруктовых садов: ему недостает инициативы. Иностранные мастера и художники, по большей части греки, строят и украшают его здания; построенное маронитом обыкновенно тяжеловесно и некрасиво. Костюм его менее щеголеват и наряден, чем костюм его соседей, арабов и друзов. Однако, средневековое маронитское искусство оставило несколько зданий оригинального стиля, украшенных живописью и фресками. Маронитские ткачи в Зук-Микаиле выделывают прекрасные штофные обои, а золотых и серебряных дел мастера того края, сохранившие способы финикийского и греческого искусства, делают очень ценимые украшения из золота и серебра, отличающиеся большим художественным достоинством.

Другие католики-униаты живут в соседстве пустыни, к югу и к западу от Дамаска, и эти христиане чистой арабской расы. Переселившиеся из Йемена задолго до начала христианской эры и усиленные впоследствии колонистами из Геджаса и Неджеда, эти «арабы-арабы», как они называют себя, чтобы тем засвидетельствовать свое незапятнанное происхождение, обратились в христианство около четвертого столетия, и с принятием нового культа получили имя «греков»; после арабского завоевания, некоторое число их сохранили свою религию, но господство православных в конце-концов показалось им тягостным, и тогда, из любви к независимости, они подчинились отдаленному владыке, папе римскому, который позволил им иметь свою собственную иерархию и заменить в богослужении греческий язык арабским; их называют греко-униатами, хотя они не связаны с эллинами ни происхождением, ни вероисповеданием. Они называются также мелькитами или «царственными»; их духовный глава, имеющий пребывание в Дамаске, принимает титул патриарха антиохийского, александрийского и иерусалимского. Из всех христиан Азии, латинян и греков, арабы-мелькиты пользуются наибольшим уважением; храбрость их выше всякого испытания; их природный ум развит образованием; они превосходно знают свой язык, и даже те, которые не изучали его литературы, говорят изящным и чистым арабским диалектом. Исполненные совершенно справедливой самоуверенности, они не отступают ни перед каким предприятием, и нельзя не удивляться, какое огромное участие такой маленький народ, численность которого наверное не достигает и 100.000 душ, принимает в ведении больших дел.

Евреи—чужеземцы в стране, которая принадлежала их предкам, и которую они считают своим отечеством; только в Дамаске они составляют общину, которая, кажется, происходит по прямой линии от древней колонии; из 6 миллионов евреев едва 40.000, следовательно, около ста пятидесятой части нации, имеют пребывание в своей первоначальной родине: теперь средоточием еврейства сделались Польша и Галиция. Недавно палестинские иудеи все были мограбины или «спаниолы», потомки сынов Израиля, изгнанных из Испании инквизицией: это сефардим или «люди книги». Караимы также живут в небольшом числе в Палестине. Но с половины настоящего столетия еврейские переселенцы толпой направляются к «Обетованной земле», и эти выходцы принадлежат почти все к другой группе ашкиназим или восточно-европейских жидов. В сороковых годах насчитывали уже ежегодно около сотни евреев, которые, чувствуя приближение смерти, покидали Россию, чтобы идти угасать в Палестине. В то время было общераспространенное верование, что в день страшного суда мертвые, погребенные в «Святой земле», немедленно воскреснут, тогда как все другие должны будут прорывать себе, как кроты, подземный проход до священного места, где их вызовет трубный глас. По талмудическому преданию, принимаемому евреями немецкими, польскими, русскими и румынскими, Мессия, по пришествии на землю, установит свой престол в Сафеде: это и было причиной, побудившей главную еврейскую колонию поселиться у основания древнего вулкана. Тивериада, где возродится Мессия, тоже получила многочисленных колонистов, которые «всегда держат свой светильник зажженным», и тысячи поселенцев сгруппировались вокруг храма иерусалимского. Недавния преследования, которым подверглись евреи в восточной Европе, ускорили эмиграционное движение к Иудее, и многие земледельческие колонии были основаны в стране, особенно у подошвы горы Кармель, в равнине Эздраэлон; английские филантропы также принимали живое участие в этом деле и добились того, что им были уступлены для еврейских колонистов великолепные земли страны Галаад или Гилаад, в Заиорданье. Дебюты этих колонизационных предприятий были плачевны: голод, нужда, болезни унесли в могилу более, чем десятого из несчастных беглецов; в некоторых местах они принуждены были разбрестись в разные стороны, чтобы прошением милостыни поддерживать свое жалкое существование; несколько партий этих горемык были посажены обратно на суда, по приказанию турецкого правительства. Тем не менее, массовая иммиграция, без сомнения, будет иметь следствием увеличение важности еврейского элемента в Палестине. Сефардимы, которым до недавнего времени обязательно было носить черный тюрбан, отличаются благородством осанки, красотой и правильностью черт лица; но более рутинные, менее деятельные, менее образованные, чем ашкиназимы, они обречены на участь пролетариев еврейской нации.

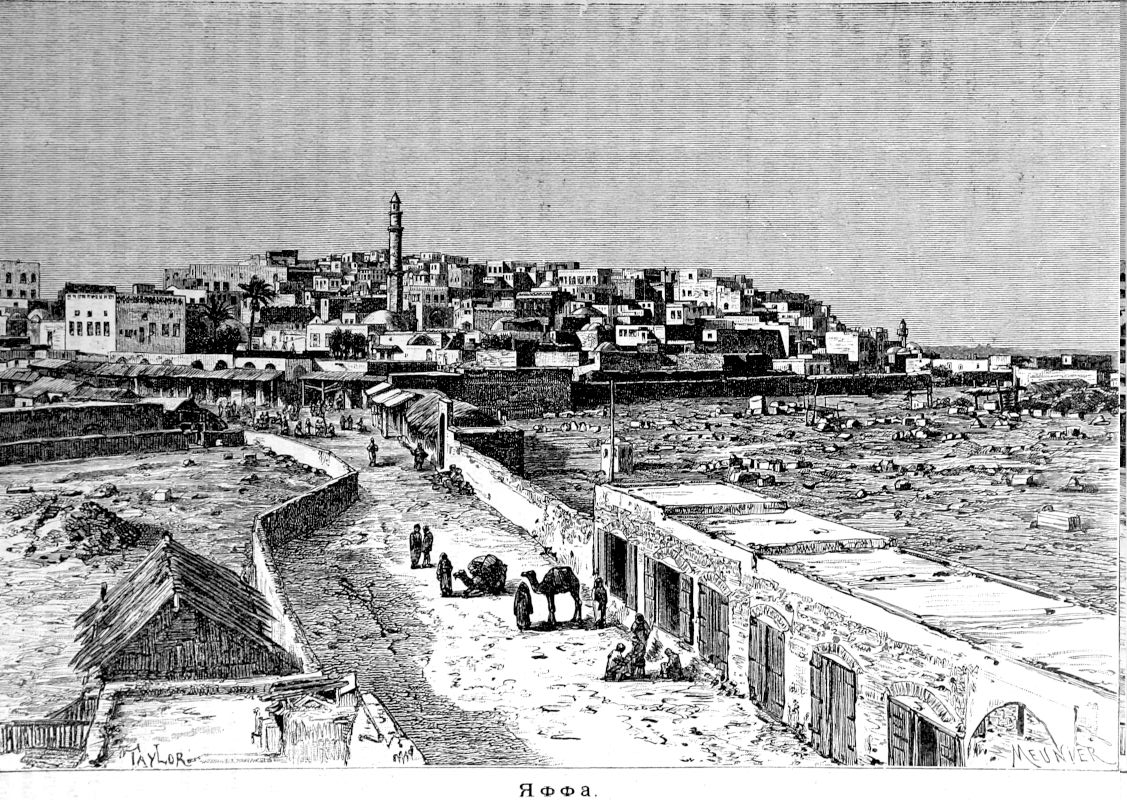

Арена борьбы между различными христианскими вероисповеданиями, оспаривающими друг у друга право обладания Гробом Господним, земля древних израильтян получила не только многочисленных миссионеров, но также колонии европейских земледельцев. Самые богатые—это колонии швабских протестантов, поселившихся близ Яффы и в Хайфе, у подошвы горы Кармель; эти колонисты принадлежат к секте «храмовников», которая ожидает пришествия Мессии и хочет первой ответить на его призыв в день страшного суда. После различных перипетий, их поселения, поддерживаемые добровольными вспомоществованиями, присылаемыми из метрополии, получили некоторую важность, как промышленные и торговые центры, откуда дороги расходятся в разные стороны к окрестным местностям; эти поселения утрачивают мало-по-малу свой религиозный характер, чтобы превратиться в экономические предприятия, и многие колонисты работают для самих себя вне общины. Спекулянты, греки и европейцы, завладевают, в форме концессий, обширными территориями в самых плодородных местностях; один купец получил на свою долю половину равнины Эздраэлон, с двадцатью деревнями; земельная собственность переходит из рук в руки, к великому ущербу феллахов; старые общины, в которых каждый имел по крайней мере действительное право на владение землей, и где штора (участок) неспособного к работе обработывался его однообщественниками, перестали существовать. Нужда увеличивается в сельских округах; деревни обезлюдниваются, число туземцев в них уменьшается, тогда как в городах иностранные колонии возрастают. Голодовки часто опустошают страну. Сколько раз крестьяне, за недостатком хлеба, принуждены были питаться зернами мальвы, сваренными в деревянном масле или в молоке!

Народонаселение Сирии и Палестины по вероисповеданиям, в приблизительных числах:

Мусульман: суннитов—650.000; метуалов—40.000; друзов—120.000; ансариехов—150.000; греков православных—100.000.

Римско-католиков: маронитов—200.000; мелькитов—80.000; сирийцев-униатов и других—40.000; армян—20.000; евреев и самаритян—40.000; протестантов разных сект—10.000.

Страна горной цепи Аман есть та область побережья Средиземного моря, между Малой Азией и Египтом, в которой сравнительно всего больше убавилось народонаселения, и где городские поселения наиболее удалены одно от другого. Древний город Исс (Issus), где Александр Македонский одержал победу, не существует более, и даже не знают, которые между многочисленными руинами следует признать за развалины греческого города. Искандерум или Александретта, «Малая Александрия», частию покидается жителями на летнее время: болота, которыми он окружен и миазмы которых пытались задержать шпалерами тополей, заражают атмосферу и делают ее убийственной для европейцев: когда настает сезон жаров, европейские резиденты удаляются в живописный город Бейлан, построенный на высоте 500 метров, на полускате горы, огибаемой прелестной долиной, через которую проходит водопровод с двумя рядами аркад. Необходимо было бы ассенизировать александретский порт, занимающий самое благоприятное положение для того, чтобы сделаться исходной точкой железной дороги, соединяющей Евфрат с Кипрским морем; ветры, спускающиеся с соседних гор, иногда с яростью низвергаются в рейд; при всем том он представляет наименее опасное пристанище для судов на сирийском берегу, и негоцианты выбрали его предпочтительно перед другими гаванями для отправки хлеба, получаемого из плодородных сельских округов, заключающихся между Тавром, Евфратом и Оронтом: десять тысяч верблюдов постоянно ходят навьюченные, взад и вперед между Алеппо и Александреттой (ценность отпускной торговли александретского порта в 1882 году: 31.250.000 франков; движение судоходства: 130.000 тонн). Правда, что горный вал Амана отделяет александретский берег от равнин по течению Оронта, но железная дорога из Алеппо, проходя туннелем под Бейланским перевалом (выс. 686 метр.), имела бы над селевкийской линией то преимущество, что она была бы короче. Один из железнодорожных мостов проектированного пути проходил бы через «Чортов овраг», на высоте 167 метров над бегущим по дну ущелья потоком. В равнине Амка этот путь должен бы был раздвоиться, и одна ветвь его пошла бы к Аинтабу через город Киллис, окруженный масличными рощами.

Алеппо или Халеб, промежуточная станция караванов между Александретским заливом и Евфратом, есть один из больших городов турецкой Азии, благодаря своему положению в центре соединения дорог; сверх того, он пользуется той привилегией, что имеет проточные воды; широкий пояс возделанных земель окаймляет оба берега реки Ковеик; алеппские садоводы имели прежде почти монополию вывоза фисташек. Алеппо, древняя Берея, сама сменившая еще более древний город, название которого, Халебон или Халебо, возродилось в Алеппо, во все времена имел важное значение, как складочное место товаров: до открытия мыса Доброй Надежды и морского пути в Индию, он был в числи важнейших торговых городов земного шара. Еще очень многолюдный в начале настоящего столетия, он потерял в один день, во время землетрясения 1822 года, больше половины жителей. С этой роковой эпохи город не оправился вполне; он даже стал склоняться к упадку после открытия Суэзского канала, который отвлек к себе часть его торговли. Алеппо, «Пестрый» (намек на его разношерстное население), принял эмигрантов всех рас и всех религий: две трети его населения состоят из мусульман арабского языка, но христиане, армяне и другие, евреи, ансариехи, друзы там очень многочисленны, особенно в предместьях; сотни черкесов, изгнанных из Болгарии, тоже нашли там убежище. Собственно город, заключенный в ограде, около 6 километров в окружности, перерезан узкими улицами, из которых иные совершенно прикрыты сводом, образуемым сходящимися выступами противоположных домов. В центре всех городских строений, базаров, караван-сараев для купцов и погонщиков верблюдов, мечетей с куполами и минаретами, домов с решетчатыми окнами и нависшими выступами, высится искусственный холмик, высотой около 60 метров, откосы которого, очень крутые, обшиты правильной настилкой из больших камней; на этом холме стоит крепость, выдержавшая осаду крестоносцев в 1124 году. Разрушенная временем и землетрясениями, алеппская цитадель не представляет теперь никакой стратегической цели, но она все еще имеет величественный вид, с её широкими четыреугольными башнями, потернами (подземными выходами из крепости), угловыми башенками и бастионами. Укрепленные казармы, построенные за городом Ибрагимом-пашей, победителем Низибаским, заменили алеппский замок, как оборонительный верк: в них можно поместить до 10.000 человек. В истории медицины сирийский город хорошо известен накожной болезнью, называемой «алеппским бутоном» (прыщи). Впрочем, эта болезнь, которой избегают только немногие из жителей, как туземцев, так и иностранцев, и которая поражает даже собак и кошек, не есть недуг, исключительно свойственный городу, от которого он получил название: мы находим его также в Орфе, в Багдаде, во многих других городах Востока, и особенно в южной Персии.

Главный город в верхнем бассейне Оронта—древний Эмесс, название которого изменилось теперь в Гомс. Как и Алеппо, этот город создан торговлей; в этом месте пересекаются естественные торговые пути,—дорога, следующая по течению Оронта, и поперечная дорога, соединяющая Средиземное море с Пальмирским оазисом и с Евфратом через долину реки Нахр-эль-Кебир; брешь, образующая долину этой реки между массивами Амана и цепью Ливана, указывает направление будущей железной дороги между портом Триполи и бассейном Евфрата. В осенний месяц, после сбора плодов, слишком 10.000 верблюдов приходят по триполийской дороге. В Гомсе, как в Алеппо, и почти во всех других городах Сирии, лежащих между горами и Евфратом, над массой городских строений господствует искусственный холм, на котором высятся старинные укрепления, почти совершенно развалившиеся. Расположенный в 4 километрах к востоку от реки Оронта, город заключает лишь незначительные остатки средневековых зданий; от времен языческой древности он сохранил только отрывки колонн и не имеет ни одного обломка пышного храма, посвященного Солнцу, жрецы которого были в то же время цари, и которые всходили вместе с Гелиогабалом на императорский трон. Гомс был маленьким городком в начале настоящего столетия; но в последнее время он получил некоторую важность, как промышленный город; там выделывают, как и прежде, прекрасные шелковые материи, затканные золотом; кроме того, ткут бумажные и другие грубые ткани, для потребления Сирии и бедуинов; шелк-сырец, ввозимый прежде исключительно из гор Джебель-Ансариех, теперь уже оказывается недостаточным для удовлетворения потребностей производства, и потому гомские ткачи выписывают этот материал из более отдаленных стран; произведения же местной шелковой промышленности почти все отправляются в Египет, в Аравию, в Малую Азию.

Промышленное население Гомса в 1883 г.—12.000 лиц; ткацких станков—4.000; ценность произведений во франках—9.000.000. Лежащий на границах Сирийской пустыни, Гомс наводняется бедуинами в базарные дни; ни один город Сирии не представляет большего интереса для наблюдателя, чем Гомс, собранием множества людей разных рас и религий. К арабским племенам, живущим в палатках в соседстве города, недавно прибавились переселившиеся сюда черкесские кланы. К юго-западу от Гомса и выше озера Кадес, через которое протекает Оронт, английский исследователь Кондер открыл, на островообразном бугре Телль-Неби-Мендех, обширные руины, которые он отожествляет с Кадешем, «Святым городом» древних гиттитов, где Рамзес II одержал, в 1361 г. до Р. X., большую победу, представленную в фиванском Рамессеуме; имя Кадеш еще применяется к мельнице, построенной в соседстве пригорка. Мраморы античных храмов и саркофагов были недавно разбиты и употреблены как материал для постройки сахароваренного завода. Неподалеку оттуда находится пропасть, из которой бьет ключ: по мусульманскому преданию, отсюда хлынули воды всемирного потопа; на один четырехсторонний курган, возвышающийся на берегу озера, указывают как на Ноев ковчег.

Гамах, построенный в 46 километрах к северу от Гомса, на обоих берегах Оронта,—тоже город древнего происхождения; нынешнее его название едва разнится от того, которое он носил четыре тысячи лет назад, в ту эпоху, когда израильтяне вступили в Обетованную землю. Это очень красивый город; наблюдаемый с высот, он кажется разделенным на несколько городков садами и рощами фруктовых деревьев, извивающимися в виде зеленеющих проливов между рядами белых домов; с берегов Оронта он имеет еще более живописный вид, благодаря усеянным цветами террасам берега и огромным колесам водоподъемных машин (нория), из которых иные имеют 68 метров в окружности; так как Нахр-эль-Ази (Оронт) течет между высоких берегов, то надо было прибегнуть к этим громоздким машинам, чтобы поднимать воду «Непокорной реки» до уровня садов. Вверх и вниз по течению средняя высота берегов над речным ложем от 60 до 70 метров; оттого искусственное орошение очень затруднительно, и прибрежные жители по большей части ограничиваются обработкой зоров или «узких полос», то-есть поясов низкой почвы, которые тянутся вдоль реки под береговыми утесами, и которые имеют, в некоторых местах, до полверсты в ширину. Эти наносные земли, необычайно плодородные, производят овощи всякого рода, особенно лук, хлопчатник, кунжут; поля верхней долины, до самых пределов пустыни, засеваются пшеницей и ячменем, и собираемый хлеб, превосходного качества, разбирается нарасхват экспортерами. Промышленность Гамаха, уступающая размерами промышленности Гомса, состоит главным образом в выделке шелковых и бумажных материй; около 3.000 ткачей занимаются этим производством, которое представляет годовую ценность около миллиона франков. Гамах прославился в истории эпиграфии надписями, которые открыл Бурхардт в 1812 году на глыбах базальта, вставленных в стенах базара; теперь они находятся в константинопольском музее. Последующие находки, сделанные в разных частях Сирии и Малой Азии, привели к убеждению, что эти иероглифические надписи, еще не разобранные, принадлежали народу гиттитов, святой город которых, Кадеш, находился южнее, близ озера Кадес. Два городка, прежде укрепленные, Массиад и Кадмус, стоящие на выступах или мысах Ансариехских гор, к юго-зададу от Гамаха, замечательны как религиозные центры секты «убийц».

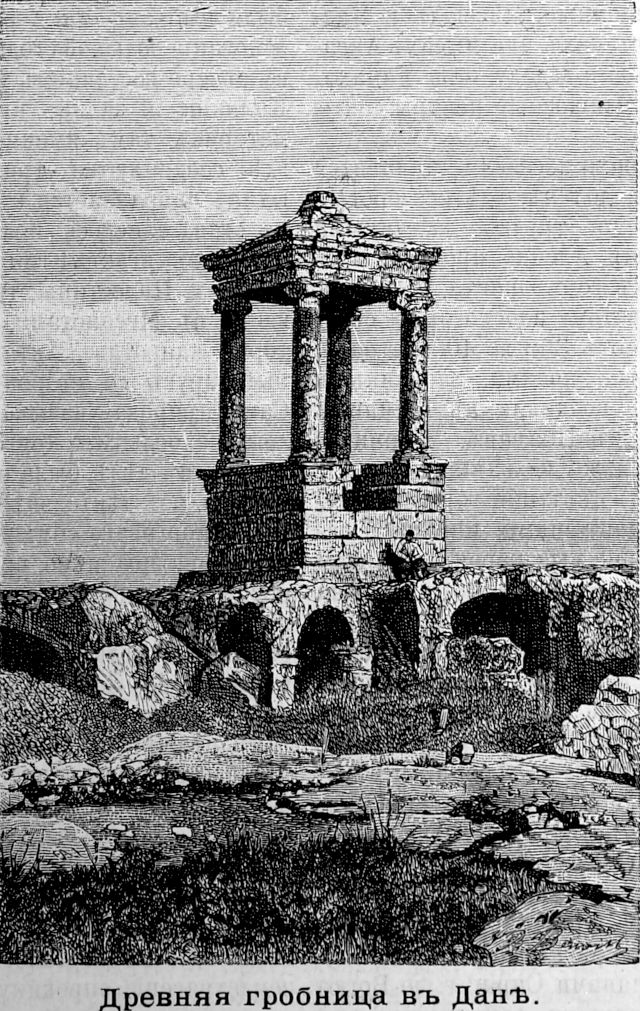

На север от Гамаха население становится все реже и реже в долине, где нездоровые болота чередуются с трудно доступными ущельями. Дороги из Алеппо проходят к востоку от краевых гор Оронта, по неровному, немного бугроватому плоскогорью, средняя высота которого от 350 до 400 метров; местечки, окруженные полями, засеянными зерновыми хлебами, возникли в этапных пунктах. Марах-эн-Ноаман, Сермин, Риха заслуживают даже названия городов; Эдлип или Идлиб—цветущий город, окруженный богатыми плантациями, нивами и садами и имеющий большие мыловаренные заводы и ткацкия мастерские. Эта область Сирии одна из замечательнейших своими остатками христианского зодчества первых веков нашей эры. Эль-Барах, лежащий в самом сердце гор, к юго-востоку от Рихи, можно назвать азиатской Помпеей: так хорошо сохранились его здания, церкви, виллы и гробницы; некоторые из частных домов имеют еще комнаты, окна, потолки и крыши, и надписи видны совершенно отчетливо; двери сделаны из цельных плит, вращающихся на каменных петлях. Дана, на дороге из Алеппо в Антиохию, сохранила красивейшую гробницу, какая завещана римлянами Сирии; г. де-Вогюэ успел разобрать время её сооружения: она была воздвигнута в 324 году новой эры. В обширном треугольнике, заключенном между Алеппо, Гамахом и Антиохией видны если не «триста шестьдесят пять городов», как говорят арабы, то по крайней мере больше сотни христианских городов эпохи от четвертого до седьмого столетия, почти вполне уцелевших; если бы не землетрясения, от которых кое-где потрескались стены и обрушились своды, то зданиям недоставало бы только срубов драгоценного наследия, которым не преминули воспользоваться строители новых городов. Другие материалы очень твердые базальты, которые легко найти в каменоломнях страны, слишком дорого стоило бы разбирать и перевозить.

Ниже большего пролома Оронта и его поворота на севере от массива Джебель-Коссеир, могущественный город охранял некогда ворота внутренней Сирии: Антиохия «прекрасная», «третий город в свете», уступавший только Риму и Александрии. Местоположение было выбрано как нельзя более удачно для основания большой столицы. Неподалеку оттуда, в северо-восточном углу Средиземного моря, Киликийский залив наидалее вдается внутрь материка; там именно находится то место, где соединяются три исторических пути. Один направляется к Константинополю, пересекая наискось полуостров Малой Азии; другой достигает Египта и Аравии побережьем Сирии и Палестины; третий, наконец, проникает в Месопотамию долиной Евфрата, которая напротив Антиохии описывает огромный круг со стороны Средиземного моря. Сама природа указывала в этом месте положение большого торгового центра. Антиохия, в самом деле, была в две различные эпохи одним из деятельнейших городов по движению торгового обмена, в первые века христианской эры и во время господства крестоносцев: тогда караваны приносили туда драгоценные произведения Индии, и тысячи мастеров выделывали там дорогия ткани, известные на Западе под именем антиохийского сукна; итальянские купцы поселились там целыми колониями. Но почва там часто колеблется: ни один город не страдал больше Антиохии от землетрясений. В 115 г. после Р. X. число людей, раздавленных падением зданий, простиралось, говорят, до 200.000: это, вероятно, самая смертоносная катастрофа этого рода, какой человечество когда-либо подвергалось. В 585 году другое землетрясение опрокинуло город, и оставшиеся в живых антиохийцы тщетно пытались распознать место своих жилищ среди груд развалин. Еще относительно недавно, в 1822 и 1872 гг., внезапные подземные удары повалили половину домов. Осады, между прочим, осада 1098 года, отдавшая Антиохию во власть Боэмунда, тоже способствовали, с своей стороны, изменению вида города. Оттого столица селевкидов сохранила очень мало остатков предшествовавших периодов своего существования: уцелела почти только одна ограда, воздвигнутая крестоносцами—итальянскими норманнами, да и та была частию разрушена египетскими солдатами Ибрагима-паши, которые выламывали из неё камень, чтобы добыть материал для постройки себе казарм. Городская стена, некогда обставленная по бокам ста тридцатью башнями, тянется по краю левого берега Оронта, затем поднимается на юге по первым скатам гор, где стояла сильная цитадель; громадный четыреугольник стен представляет собою «пустой гроб; это могила Антиохии: все, что заключал в себе могущественный и цветущий город, обратилось в прах». Башни городской ограды доныне обозначаются своими старыми именами времен Крестовых походов, напоминающими о той значительной роли, которую играла Антиохия в истории христианства: здесь новая вера окрепла и окончательно сложилась в самостоятельную религию. В Антиохии родился Иоанн Златоуст; один из четырех великих патриархов греко-восточной церкви имеет пребывание в этом городе.

Город Антакие, расположенный в северо-западном углу древней антиохийской ограды, словно затерян среди садов и групп фруктовых деревьев: когда смотришь с высоты холмов, господствующих над массой строений с северной и южной стороны, вид города напоминает одно из тех обширных кладбищ Востока, где каждая могила имеет свой кипарис, как здесь при каждом доме есть шелковичное дерево, смоковница или платан. Антакие снова приобретает постепенно некоторую важность, благодаря своей довольно значительной отпускной торговле и мыловаренному производству; основались компании для сельско-хозяйственной эксплоатации окружающих сельских местностей. Замечательнейший памятник в окрестностях древней Антиохии—запруда, которую Юстиниан велел построить на западе от крепости через глубокий овраг Онопниетеса: эта плотина сохранилась еще почти в целости. К западу от Антиохии, долина Оронта, то широко раздвигающаяся, то съуживающаяся и принимающая вид теснины, необыкновенно живописна; боковые долинки, откуда выходят текучия воды, покрыты сплошь зеленью; группа домов, Бейт-эль-Ма, указывает местоположение древней Дафны, где стояли храмы Аполлона и других языческих божеств. Горы, замыкающие долину с северной стороны, известны под именем Джебель-Семан или «гор св. Симеона». Память знаменитого столпника, «христианского факира», как его называют туземные мусульмане, сохранилась во всей стране. Столп в 30 локтей вышины, на котором он скончался, находился к северу от Антиохии, близ развалин Калат-Семан или «замка Симеона».

Нынешняя гавань города Антакие—хорошенькая деревня Суэдие, расположенная на южных скатах и у основания холма, огибаемого на юге устьем Оронта; арабские суда пристают к берегу верстах в десяти к югу от засоренного порта Селевкии. Рейд, на юге от Рас-эль-Ханзира, имеет ту выгоду, что он находится в соседстве Оронта; он был бы естественным местом отпускной торговли для всей богатой речной долины, если бы морской берег представлял там достаточную защиту от ветров. У основания известкового мыса, ограничивающего с севера низменную равнину Оронта, древние вырыли бассейн в селевкийском берегу, и до сих пор еще видны разрозненные камни мола; можно было бы расчистить этот маленький порт, очень недостаточный для нынешней торговли; но для больших судов, какие строят в наши дни, надо бы было продолжить жете на целую версту, и подходы к нему все-таки были бы опасны. Проектированный порт должен быть построен напротив деревни Суэдие, близ речного устья, и соединен с Антиохией железной дорогой, на которую давно уже выдана концессия. Селевкийский холм изрыт могильными склепами, и одна из дорог, направляющихся внутрь страны, пересекает скалу рядом траншей и туннелей: это одно из величайших сооружений этого рода, оставленных нам древними.

В ту эпоху, когда в стенах Антиохии были скучены сотни тысяч жителей, самым деятельным портом этого города был не бассейн Селевкийский, подходы к которому были слишком опасны: суда направлялись тогда большей частию к Лаодикее, лежащей, однако, в сотне километров к югу, при небольшом заливе, который по берегам весь изрезан бухточками: одна из этих бухточек, с тех пор частию обмелевшая, была довольно вместительна и довольно глубока, чтобы принимать многочисленные суда, и со стороны открытого моря молы и подводные скалы защищали ее от волн. Несмотря на затруднительность сообщений с внутренними областями, через Ансариехские горы, древняя Лаодикея, ныне называемая Латакие, есть одна из морских пристаней Алеппо, и там поселилась маленькая европейская колония. Город построен на террасе, в версте от пристани, дома которой расположены полукругом вдоль морского берега. Латакие ведет большую торговлю очень крепким табаком, производимым окружающими сельскими местностями; табак этот отличается от других черным цветом и особенным запахом, происходящим от окуриваний на жаровнях из кедрового дерева. Город вывозит также фрукты, растительные масла, зерновые хлеба и хлопок. Латакие—один из портов побережья, которые были предложены как исходные пункты евфратской железной дороги. Проектированный рельсовый путь перешел бы на высоте около 500 метров порог хребта Аман и пересек бы Оронт перед богатым местечком Эш-Шугр.

Почти на половине дороги из Латакие в Триполи, в открытом море напротив Ансариохского берега, возвышается подводная скала в 800 метров длины и 500 метров ширины, где тесно скучены дома. Это—островок Руад, древний Арад или Арвад, который командовал, четыре тысячи лет тому назад, целым царством, простиравшимся за горы до долины Оронта. Тогда как столько других столиц исчезли с лица земли, Арад существует еще до-сих пор, едва ли менее многолюдный, чем во времена его славы, но теперь единственная его промышленность—ловля губок; памятников старины не сохранилось никаких, кроме развалин финикийских стен, состоящих из огромных камней, положенных на обтесанные скалы. В древности город, которому было слишком тесно на своей скале, должен был продолжить свои кварталы далеко на морском берегу, и до сих пор еще видны руины этих «дщерей Арада» на непрерывном пространстве пятнадцати слишком километров. Северный квартал получил название Антарад (Antaradus) или «Против Арада»: это город, прославившийся в средние века именем Тортозы, крепость, которая победоносно оказала сопротивление Саладину в 1188 году, и которая была последним укрепленным пунктом азиатского континента, очищенным крестоносцами в 1291 году, когда они удалились на остров Кипр. Сильная крепость и городские стены Тортозы построены из больших камней, без сомнения, принадлежавших финикийским памятникам. Но не все остатки арадского зодчества исчезли. В одном из южных кварталов континентального Руада, называвшемся Марат, ныне Амрид, находится памятник, как полагают, самый древний во всей земле Ханаанской и единственный еще легко узнаваемый семитический храм: жители края справедливо называют его Эль-Маабед, то-есть «Святилище». Этот храм возвышается в форме куба на четыреугольном дворе, высеченном в скале и некогда частию наполненном водами священного пруда, где плавал «кивот», подобный кивоту завета евреев.

Главные города северной Сирии, с их приблизительным народонаселением:

Алеппо—127.000 жит.; Гамах (по Савуа)—39.600; Гомс (по Савуа)—35.000; Антакие или Антиохия—24.000; Эдлип (по Камерону)—20.000; Латакие (по Лорте)—10.000; Александретта—3.500; Киллис—5.200; Риха—1.600: Руад (по Реанну)—1.300 жит.

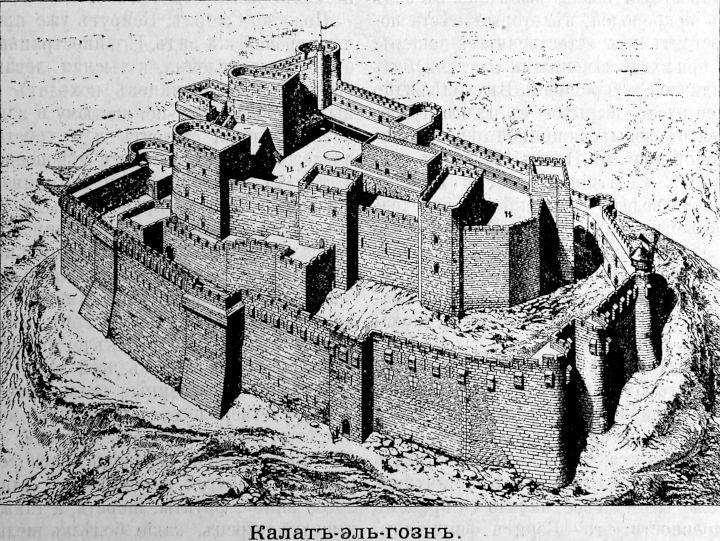

В арадской равнине видны также и другие остатки финикийской старины. Так, на высотах дорогами командуют горделивые цитадели, какова, например, Сафита или Кастель-Бланко, которую оспаривали друг у друга крестоносцы и саррацины. Одна из террас этой горной страны носит гигантские развалины Хосн-Солимана, священной ограды, наилучше сохранившейся из всех памятников этого рода, существующих в Сирии: это был гарам, подобный ограде иерусалимского «святилища»; храм, который он заключал, был посвящен Юпитеру Баотекейскому. Сильная крепость Калат-эль-Хосн, называемая Крак историками, крестовых походов, командовала проходами реки Нахр-эль-Кебир, к западу от Гомса. На севере от Тортозы береговой дорогой командует замок Маргат, ныне Маргаб, который принадлежал франкам с 1140 по 1285 год. Все эти замки были в большей части построены европейскими каменщиками; метки на камнях для подбора их при кладке почти все сделаны латинскими буквами.

Тарабулус или Триполи, один из многих «тройных городов», существовавших в разных частях древнего мира, есть порт северного Ливана и в то же время пристань Гомса и Гамаха на верхнем Оронте. В финикийскую эпоху он был общей конторой трех городов Тира, Сидона и Арада: отсюда и самое имя его, которое он ныне заслуживает по другой причине. Город состоит из трех отдельных частей: замка Синджиль или св. Эгидия (Saint Gilles), бывшего дворца графов триполийских, стоящего на холме над извилистой и зеленеющей долиной потока Нахр-Кадиша; верхнего города, или «горы богомольцев» (так его называли крестоносцы), занимающего, на левом берегу речки, передовую террасу предгорий Ливана, и «морской пристани» или «Эль-Мина», построенной в 2 километрах к северо-западу, на узком полуострове, где еще видны остатки средневековых укреплений. Несколько подводных камней, в полверсте от морского берега, составляют обломки мола Бакар, некогда защищавшего порт от страшных западных и северных ветров: разорванный на многих пунктах, этот волноразбиватель не защищает более места якорной стоянки судов, и в рейде часто случались кораблекрушения, когда дует аквилон. Во времена крестовых походов, Триполи, который занимали лангедокцы и провансальцы, был главным центром торговли Запада на сирийских берегах; четыре тысячи ткацких станков производили там шелковые материи и камлоты или ткани из верблюжьей шерсти; кроме того там отливали стекло; в то же время город служил складочным местом драгоценных товаров, сделавших имя Востока синонимом «страны сокровищ»; из этого же города сахарный тростник был впервые привезен в Сицилию, откуда он распространился в Андалузии и в Новом Свете. Триполи, ученый город, где крестоносцы, по прибытии в край, первым делом сожгли библиотеку, сделался главным разсадником науки для западных народов; арабы, несториане, иаковиты преподавали там философию, историю, медицину. В наши дни сирийский город не имеет более университета, но, как торговый центр, он быстро возрастает. Избранный конечным пунктом будущей железной дороги, которая перейдет раздельный гребень на высоте 335 метров и направится в Алеппо через Гомс и Гамах, Триполи получает уже из этих двух городов караванами более двадцати тысяч тонн товаров. Он вывозит шелк-сырец и грубые ткани, великолепные апельсины, табак, отличные вина, получаемые из сельских местностей Эль-Мардж, между двумя названными городами, и фабрикует мыло, отправляемое главным образом в Малую Азию и на остров Кипр. Жители Триполи и маленького соседнего порта Батрун, лежащего к юго-западу, занимаются также ловлей губок, которые считаются лучшими на всем сирийском побережье и ловля которых с каждым годом принимает все более и более обширные размеры. Инициаторами этого нового промысла были греки с Архипелага, но число их уменьшилось теперь до нескольких экипажей; сирийские ловцы стали так же искусны, как и их учители, и имеют над ними то преимущество, что живут в непосредственном соседстве с местом ловли.

Губковый промысел в Триполи и в Батруне в 1874 году: 300 судов; ценность улова: 600.000 франков. Ценность губок, привезенных в Бейрут в 1880 г.: 2.000.000 франков.

Положение Триполи по близости «Святой долины», маронитских городков Эдена и Бшарреха и Кедрового плоскогорья, также способствует увеличению движения иностранных путешественников. Прежде последние быстро проезжали равнину садов, отделяющую морскую пристань от «Горы пилигримов», опасаясь болотных миазмов; но произведенное в последнее время лучшее распределение вод сделало эту местность менее опасной в санитарном отношении.

Древний Ботрис, ныне эль-Батрун, представляет теперь бедное рыболовное местечко. Джебайль, Гевал евреев и Библос греков, тоже совершенно пришел в упадок и занимает лишь небольшую часть городской ограды, которая была построена крестоносцами. Библос, «Святой город», где поклонялись башне Ваалат, то-есть «Даме», и где родился бог Таммуз, «Сын жизни», Адонис греков, есть один из древнейших городов в свете; он предшествовал Тиру и Сидону, и самая древность дала ему право на святость. Маленькая гавань, пространством не больше гектара, расстилается полукругом перед городом, защищенная от ветров и волнения полуразрушенным молом. Джебайль, все античные памятники которого были систематически разрушены христианами, заключает в своих стенах только средневековые развалины; но окрестные скалы высечены в виде обширных некрополей; некоторые места погребения состоят из естественных пещер, запертых при входе каменными плитами, без всяких надписей и украшений. В скале видно еще древнее русло, вырытое с целью провести в Библос воды священной реки Адониса, называемой арабами Нахр-Ибрагим (река Авраама). Сельские местности вокруг Джебайля производят славящийся превосходным качеством табак, который посылается отсюда в Латакию или Лаодикею, где его подвергают окончательной обработке. На юге, богатые маронитские долины Кесруана отправляют часть своих земледельческих произведений через бухту Джуни.

Бейрут, важнейший по торговле и самый многолюдный город сирийского побережья и один из красивейших городов по своей чудной панораме, которую, по выражению одного путешественника, «смело можно поставить на-ряду с панорамой Неаполя и Константинополя,—тоже ведет свое начало со времен глубокой древности: это—Берит финикиян, основанный богом Эль в один день с Библосом. «Он был первый город, который Время, сотворенное одновременно с ним, увидело появившимся на земле; это корень жизни, колыбель городов, первоначальная царица мира». Финикийско-римский город находился восточнее, при реке, называемой ныне Нахр-Бейрут; он постепенно передвинулся к западу, по направлению к мысу, образующему самый острый выступ прибережья на севере от горы Кармель или Кармил. Однако, морской берег плохо защищен в этих водах, и судам, стоящим на якоре в рейде, часто приходится страдать от бурь и непогод. Город, не обнесенный стенами, тянется по берегу моря на пространстве нескольких километров, а задние кварталы его продолжаются внутрь материка на первых скатах холмов; далее виллы сотнями рассеяны на высотах среди садов и пальмовых рощ. С западной стороны, дюны из красного песку постепенно засыпают сады; движение песчаных горок совершенно останавливается на юге там, где тесно скучены огромные сосны и ели, шумящие при морском ветре: этот бор «sapinoie», как его называет Гильом Тирский, историк крестовых походов, составляет славу Бейрута, который от него, вероятно, и получил это имя. Среди круга домов и засеянных полей, опоясывающих лес, можно подумать, что находишься где-нибудь в пустыне: городской шум смешивается с шумом отдаленной зыби моря. Вероятно, некогда весь Бейрутский массив, к югу от песков, был островом.

Подобно Смирне, Бейрут уже принял почти европейский вид. Его иностранная колония очень малочисленна, и тысячи левантинцев, греков, даже сирийцев походят на западных европейцев по костюму и языку; половина населения состоит из христиан, принадлежащих к разным вероисповеданиям и сектам—маронитов и латинян, армян униатов, греков православных и католиков, протестантов всякого наименования. На улицах щегольские экипажи сталкиваются с вереницами навьюченных верблюдов; на «французской» дороге, поднимающейся по легким всходам на склоны гор, ездят дилижансы и фуры, тогда как по тропинкам, извивающимся рядом с этой дорогой, тянутся вереницей навьюченные ослы и мулы. Население учетверилось с половины настоящего столетия. Бейрут, порт Дамаска, получает все произведения деревень, расположенных одна над другой на террасах Ливана; «золотое вино», фрукты, шерсть, а также коконы и шелк-сырец, какие болезнь шелковичного червя оставляет еще горным шелководам (производство шелководства в Сирии в 1877 году: 1.925.000 килограммов коконов, 140.000 килограммов шелка-сырца). Ввоз иностранных товаров не перестает возрастать.

Ценность торгового обмена в Бейруте в 1878 году: привоз—24.250.000 франков, вывоз—32.500.000 франков.

Движение судоходства в порте в 1879 г.: 392 парохода, вместимостью—291.420 тонн; 2.300 парусных судов, вместимостью—62.000 тонн. Всего 2.692 судна, вместимостью—353.420 тонн.

Во внешней торговле почти равная доля по количеству грузов принадлежит коммерческим флотам трех государств: Англии, Франции и Австро-Венгрии. Увеличение торговли не позволяет более морякам довольствоваться открытым рейдом, где становятся на якорь суда, испытывающие там томительную боковую качку и лишенные новейших приспособлений, облегчающих разгрузку. Устройство нового порта стало неотложной необходимостью: по проекту, выработанному г. Пертюи, значительная часть нынешнего берега, с его скалистыми бухточками, должна быть засыпана землей, и молы, построенные от этой насыпи, образуют гавань, могущую вместить количество судов, представляющее ежегодно около 200.000 тонн грузов.

Европейское влияние проявляется в Бейруте не только торговлей, но также и школами. Славившийся в римскую эпоху своим юридическим факультетом, Бейру славится в наши дни учебными заведениями, основанными различными религиозными общинами, с помощью субсидий, посылаемых из-за границы: две из этих коллегий, снабженные обсерваториями, музеями, мастерскими, типографиями, претендуют на титул университетов и расширены присоединением к ним медицинских школ. Американская коллегия находится за городом, на западном мысе, господствующем над Бейрутским рейдом и над берегом, разрезанным на скалистые полуострова; громадные здания иезуитской коллегии высятся в самом центре города. Почти все ново в Бейруте; древностей очень мало, видны только кое-какие фрагменты: мостовые, колонны, саркофаги; любопытные остатки финикийской старины существуют лишь в соседнем с устьем Нахр-эль-Кельба ущелье, где следуют одни за другими многочисленные барельефы и надписи всех веков. Недавно построенный водопровод приносит в Бейрут часть реки. Археологи отыскали следы другого канала, который был проведен через залив по двойному или тройному ряду аркад; при новейших гидравлических работах открыли, в 1878 году, на правом берегу реки Нахр-эль-Кельб, драгоценные клинообразные надписи, перечисляющие провинции, подвластные царю Навуходоносору. К востоку от города, на отроге Ливана, огибаемом глубокой долиной реки Нахр, в Деир-эль-Калахе, существуют еще остатки значительного храма греко-римской эпохи, построенного, очевидно, на фундаментах финикийского святилища, ограду которого легко признать по её огромным камням в несколько метров высоты.

Деир-эль-Камар, главный город друзской земли, населенный, однако, христианами, лежит в самом сердце гор, на террасе, возвышающейся на 900 метров; он господствует с большой высоты над течением реки Нахр-эль-Кади или Нахр-эль-Дамур, впадающей в Средиземное море между Бейрутом и Саидой. «Монастырь луны»—таков буквальный смысл имени Деир-эль-Камар, происходящего, без сомнения, от церкви Божией Матери, всегда символизируемой полумесяцем—не город, а скорее собрание деревень и поселков, рассеянных на террасах над чудными висячими садами, которые поддерживаются ступенями, высеченными и выложенными камнем на боку горы. Деир-эль-камарские женщины занимаются главным образом тканьем материй, и друзские шейхи у них-то и покупают те платья из затканного золотом шелка или парчи, в которые они облекаются в высокоторжественные дни. На юге, по другую сторону оврага, на верху крутой скалы, красуется Бен-эль-Дин или Бтеддин—дворец, в котором обитал знаменитый Бешир, почти независимый государь друзов, до прибытия в край Ибрагима-паши, в 1839 году. Эта резиденция, принадлежащая ныне губернатору Ливана, есть одно из замечательнейших мавританских зданий по удивительной легкости его маленьких аркад, изяществу куполов, разнообразию построек, расположенных лестницей одна над другой, каждая со своими башнями, галлереями и садами.

На юг от Бейрута следуют один за другим два города, которые, если взять в соображение различие между древней эрой и современной эпохой, играли некогда громадную роль во всемирной торговле. Тот и другой, Сидон и Тир, ныне Саида и Сур, пришедшие в полный упадок, теперь бедные незначительные городки. Сидон, заключенный в полуразвалившейся ограде, не имеет теперь даже гавани, разве для мелких барок арабов. Северный бассейн занесен илом, и дети, по словам г. Герена, играя, переходят его в брод; это был настоящий док, ограниченный с двух сторон скалами и подводными камнями, а на северо-востоке мостом о девяти стрельчатых аркадах, который соединяет с материком живописный «Замок Моря» или Калат-эль-Бахр. Он сообщался проливом, теперь почти занесенным илом, с южным портом, который в настоящее время совершенно открыт ветрам, дующим с моря, так что суда не могут становиться там на якорь. Нынешний город, где метуалы, марониты, греки, левантинцы и евреи живут бок-о-бок с мусульманами-суннитами, в большей части построен из обломков старого Сидона; маленький музей древностей находится во «французском» каравансарае, который стоит близ берега северного порта, и который был, в семнадцатом столетии, складочным местом товаров, привозимых из Франции в Сирию. Если бывшая метрополия обширной колониальной империи финикиян не имеет более памятников древности, то по крайней мере она все еще «Сидон цветущий», как была в давния времена; никакой другой сирийский город, исключая может быть Дамаска, не окружен более роскошными садами, ни один не имеет более красивых цветов и лучших плодов; в последние годы Сидон стал конкуррировать с Яффой по производству апельсинов: гектар садов ценится средним числом от 15.000 до 18.000 франков. За городом, в обширном некрополе, простирающемся на юго-востоке, у основания известковых холмов, находятся интереснейшие остатки античного Сидона: колодцы, склепы и саркофаги; одна из этих гробниц, мавзолей царя Эшмуназара, чисто египетского стиля, удостоилась чести быть перевезенной в Лувр за её драгоценную финикийскую надпись. В непосредственном соседстве с некрополем, на берегах, продолжающихся на север и на юг, возвышаются, в виде огромных куч, слои раковин, оставленные фабрикантами пурпура, некогда славнейшими и богатейшими представителями сидонской промышленности. Одна груда, состоящая единственно из раковин murex trunculus, употреблявшихся для окраски грубых тканей, имеет не менее 120 метров в длину, при высоте от 7 до 8 метров; другие кучи, очень многочисленные, состоят из обломков раковин murex brandaris и purpura hemastoma, которые употребляли для окраски дорогих материй. Один город, стоявший к северу от Сидона, на плоском берегу, покрытом тонким песком, получил имя Порфирион или «Город пурпура», благодаря его красильным заведениям. Это тот самый берег, на который, по преданию, существующему у евреев и у мусульман южной Сирии, пророк Иона был извергнут из чрева кита; отсюда название Хан-Неби-Юнас, данное соседней деревне. Когда обширная морская торговля Сидона стала приходить в упадок, деятельность его жителей обратилась к промышленности, в которой они вскоре заняли первое место между народами тогдашнего света: то же самое мы видим в истории Венеции, которая искала в промышленности вознаграждения за потерю своей торговли с Востоком. «Мастера на всякое дело», по выражению Гомера, сидонцы, были также очень искусны в выделке стекла, как были впоследствии венецианцы: их стеклянные заводы находились в городе Сарепте, или городе «Плавления», лежавшем в трех часах ходьбы к югу. Нынешняя деревня Сарфенд расположена в соседстве развалин этого города.

Тир, «сын Сидона» и его соперник, еще более пришел в упадок: в нынешнем городе этого названия трудно узнать могущественную столицу, основанную самим Ваалом. Он занимает лишь небольшую часть скалистого островка, который сопротивлялся десять лет ассириянам Салманасара и Суриакина, тринадцать лет войскам Навуходоносора, и который на семь месяцев задержал под своими стенами Александра Македонского в его победоносном шествии. К западу от этого острова, от которого, вероятно, Тир и получил свое название, означающее на финикийском языке «Скалу», несколько обломков, виднеющихся под прозрачными водами, составляют, как полагают, остатки древнего города, построенного на искусственной террасе, которая была размыта волнами во время сильной бури; может быть, тут имело место также медленное оседание почвы. На севере, в расстоянии около километра, показывается выступающая из воды скала, соединенная некогда с Тиром дамбой, от которой теперь не заметно уже никаких следов. На юге, мол, соединявший другие островки в один сплошной вал и продолжавшийся в направлении Рас-эль-Абиада или «Белого мыса», тоже исчез. Но шоссе, которое построил Александр Великий, чтобы соединить остров с твердой землей, все еще существует, благодаря волнам и ветрам, которые с той и другой стороны нанесли песку, укрепившего земляную насыпь; перешеек имеет теперь 600 метров ширины в самой узкой своей части, и пески возвышаются на нем там и сям в виде горок. От континентального города, Палео-Тира (древнего Тира), который продолжался между холмами и морским побережьем, на протяжении 12 километров с севера на юг, между устьем Леонтеса и великолепными источниками Рас-эль-Айна или «Головы воды», не осталось ни одного здания, кроме гробниц, по большей части провалившихся. Одна из них известна под именем «Гирамова гроба»: легенда, в самом деле, должна была найти в древнем Тире хотя один камень, который напоминал бы имя царя-строителя, память которого еще присутствует в собраниях «каменщиков» (масонов), желающих перестроить мир. Та же легенда указывает, как на «Соломоновы колодцы», на древние резервуары, в которые изливаются обильные воды Рас-эль-Айна, разветвляясь затем тысячью каналов по равнине; воды эти питали некогда водопровод, теперь лежащий в развалинах, который направлялся на север к пригорку или теллю Машук и там разделялся на две ветви. Один рукав проникал в островной город: два ключа, бьющие из земли близ Сура, на песчаном перешейке, вероятно, имеют подземное сообщение с Соломоновыми колодцами. Нынешний Тир, населенный суннитами, метуалами, евреями и греками православного и римско-католического вероисповеданий, довольно цветущий городок: гавань его, простая бухточка древнего северного порта, ведет довольно значительную торговлю хлопком и табаком. Раскопки, предпринятые в 1874 г. в развалинах древнего собора, с целью отыскать там могилу императора Фридриха Барбароссы, привели к открытию великолепных колонн, простых и двойных, из гранита и египетского сиенита.

Бассейн реки Леонтес или Касимие, экспорт которого производится еще через Тирскую пристань, не имеет ни одного города в нижней своей части. Нужно подняться до низменности Бекая и даже за область истоков этой реки (Лейтани), прежде чем встретишь городские поселения. Главное из них, по числу и промышленной и торговой деятельности жителей—Залех, город сирийских и греческих христиан, построенный амфитеатром на скатах холма, который разделен водопадом, образуемым одним потоком; на севере, склоны опять повышаются к массиву Джебель-Саннин; имя города напоминает «соскальзывание» почвы, вследствие которого он спустился с более высокого уровня. Город окружен виноградниками, а в соседней равнине все ручьи окаймлены тополями. Промежуточный этап между Бейрутом и Дамаском, Залех служит местом жительства многочисленным погонщикам мулов и конвоирам, пользующимся всеобщим доверием.

Бальбек не простая развалина храма, стоящая среди пустыни, как можно заключить из некоторых описаний: это—маленький город, где есть даже каравансарай для арабов, отель и телеграф для европейских путешественников; стена длиной около трех километров окружает несколько сотен домов, где живут, как и в других городах Сирии, общины, принадлежащие к различным религиям. Хотя войны и вековое угнетение достаточно объясняют упадок Бальбека, как и многих других городов турецкой Азии, все-таки удивительно, что город, занимающий такое счастливое географическое положение, в этой благодатной области Келе-Сирии, на едва заметном водораздельном пороге, отделяющем бассейн р. Лейтани от бассейна Оронта, не сохранил более многочисленного населения и более деятельного торгового движения. Без всякого сомнения, Бальбек снова приобретет значение между горами Сирии; древние культурные террасы, на скатах окрестных высот, ожидают только земледельцев, чтобы снова зазеленеть и зацвести: часть равнины принадлежит уже европейским спекулянтам, которые завели там хозяйство и возделывают хлебные растения, бобы, хлопчатник, виноград. Колесная дорога, ветвь пути из Бейрута в Дамаск, соединяет в настоящее время Бальбек с берегом Средиземного моря.