VI. Сирия, Палестина, Синай

Узкий пояс обитаемых земель, который тянется вдоль восточного берега Средиземного моря, между Александретским заливом и египетскими берегами, представляет собою хорошо ограниченную естественную область. Течение Евфрата, в его большой западной извилине, образует, к востоку от маленького Алеппского бассейна, точную границу, которую продолжают на юг камни, лавы, глины и пески пустыни. На восток от Мертвого моря поднимаются, в виде вала, голые бесплодные горы, а южная, почти совершенно пустынная, страна оканчивается правильным треугольником между двумя длинными заливами Красного моря. Но вся эта область, которая, от Амануса до Синая, простирается с севера на юг на пространстве около 1.000 километров, при средней ширине 150 километров, сама делится на страны, отличные одна от другой рельефом почвы, климатом и исторической эволюцией: на севере бассейн Оронта; в середине долина Иордана и сопредельные земли; на юге Синайский полуостров. Как мы видим тому много других примеров, чрезвычайно большая длина территории сравнительно с незначительной шириной уменьшила её силу сцепления; населения, не имеющие общего центра, живущие в бассейнах, отделенных один от другого высокими горами, разделились на особенные, ничем не связанные между собой группы. Периоды независимости всегда совпадали с дроблением на мелкие монархические государства или на конфедерации племен. Но жители узкого пояса морского побережья были слишком малочисленны и, главное, слишком разъединены, чтобы могли оказать сопротивление нападению больших царств, которые последовательно образовывались в бассейне Евфрата и Тигра, на плоскогорьях Персии, в дельте Нила, в греко-римском мире. Чужеземное завоевание сделало из Сирии и Палестины одну провинцию; они познали единство лишь в общем рабстве. Один только Синайский полуостров, защищаемый недостатком воды и бесплодием своих скал, не имел над собой господ, хотя и он имел свою маленькую долю влияния в истории, благодаря двум заливам, омывающим его на западе и на востоке, и которые в различные эпохи были посещаемы флотами. Но он лежит в стороне от пути наций, и завоеватели никогда не имели никакого интереса уклоняться от своей прямой дороги, чтобы углубляться в опасную степь, в погоню за неуловимыми разбойниками.

Пояс сирийского побережья, с сопредельными землями, простирающимися на восток до самой пустыни, имел большое влияние на историю человечества. Через Сирию и Палестину проходит естественная дорога, соединяющая египетский Нил с двумя главными реками Халдеи. Очень может быть, что в эпоху, предшествующую той, о которой повествуют наши летописи, в те времена, когда небо было менее скупо на дожди, почва была менее иссушена, существовали легкия сообщения непосредственно между побережьем Персидского залива и дельтой Нила. Но с самого начала исторического периода пространство, заключенное между течением нижнего Евфрата и заиорданскими горами, является уже пустыней, закругляющейся к северу в виде обширного полукруга: там встречаются только временные воды, как например, Гауран, спускающийся с гор того же названия, и потому на всем этом пространстве нигде не живут земледельцы; только кочевники бродят там во всех направлениях, наблюдая за редкими караванными дорогами. Полукруг городов и возделанных местностей развертывается вокруг степей и песков, от Багдада до Дамаска, и по этой же кривой распространялись великия движения народов. Пути, пересекающие Малую Азию, примыкают также в Сирии к дороге, ведущей в Египет. Памятники всевозможных стилей и всех веков указывают там распутье наций. На иной стене скал, близ Бейрута, читаешь надписи, вырезанные завоевателями, которые следовали один за другим в этой стране со времен Рамзеса; где столько людей оставили след своего прохода, что земля должна сохранить нечто из их жизни.

К важности сирийского берега, как места сухопутного прохода, прибавилось, в течение веков, превосходство в торговом отношении, для международного обмена морским путем. С самого начала писаной истории финикияне являются великими мореплавателями, и, под влиянием очень естественной оптической иллюзии, мы склонны видеть в хананеянах народ мореходов, предпринимающих дальние плавания, чтобы искать в других странах те рессурсы и произведения, в которых им отказывала собственная, слишком скупая почва. Это понятие, однако, не согласуется с фактами, которые показывают нам в первоначальных финикиянах народ по преимуществу земледельческий. Равнины морского берега и долины, поднимающиеся на восток к Ливану, были той страной Ханаанской, «текущей млеком и медом», которую часто смешивали с бесплодными землями южной Палестины, и даже именно для того, чтобы вывозить за границу излишек произведений своего отечества, тирийцы и сидонцы и сделались мореплавателями. Самые большие, уцелевшие до сих пор остатки их зодчества—это монолитовые тиски или давильни для выжимания винограда и деревянного масла, мельничные жернова, цистерны, чаны, выдолбленные в камне для хранения воды, растительного масла или зернового хлеба. Развалины, позволяющие распознать архитектуру городов и публичных памятников, очень редки, что, впрочем, должно быть приписано отчасти геологическому свойству горных пород. Известняк сирийского берега, с шероховатой поверхностью, с неровным сложением, не поддается так хорошо резцу, как мраморы Греции. Жилища первых хананеян были просто пещеры, форму которых имитировали и зодчие, когда они научились воздвигать монолитовые храмы. Но, сделавшись мореходами, финикияне изобрели гидравлические сооружения, для которых природа не представляла им других образцов, кроме естественных молов из скал и подводных камней; на своем длинном, почти прямолинейном берегу, не имеющем заливов и гаваней, подверженном ударам страшной зыби, они вырыли или обвели плотинами искусственные порты, от которых теперь не осталось никаких следов: песчаные наносы и, может быть, также изменения уровня почвы преобразовали форму побережья. Города, построенные финикиянами на морском берегу—Арад, Библос, Берит, Сидон, Тир, следуют один за другим почти в равном расстоянии,—в расстоянии дневного перехода; все они одинаково расположены на далеко выдвинутых в море выступах берега, так что суда могут, смотря по направлению ветра, искать на правой или на левой стороне бухту, представляющую им лучшую защиту; островки, подводные камни были утилизируемы для постройки волноразбивателей, а реки были отклонены, в виде ирригационных каналов, на окрестные сельские местности. По прошествии трех тысяч лет, города, построенные финикиянами, все еще составляют торговые центры сирийского побережья: несмотря на войны и осады, население всегда возвращалось в эти места, так удачно выбранные.

Став мореплавателями, финикияне скоро сделались коммиссионерами многочисленных народов. Прибрежные жители Тигра и Евфрата не могли вести торговлю с прилегающими к Средиземному морю странами иначе, как отправляя свои товары в сирийские порты через проломы береговых гор, и самый Египет, хотя омываемый морем и снабженный речными входами на всей окружности своей дельты, избирал финикиян в посредники своих торговых сношений, потому что не имел собственного леса для постройки судов, и привоз громоздких строительных материалов был в то время гораздо затруднительнее, чем в наши дни. Тирские и сидонские мореходы ревниво оставляли за собой исключительное право собственности на кедровые леса, которые, доставляя самое крепкое и наименее подверженное порче дерево, обеспечивали им монополию большого мореплавания. Они тщательно хранили также секрет своих путешествий в дальние страны; для них «молчание было золото», особенно перед греками, их соперниками в смелых предприятиях; никто не знал даже, откуда привозились драгоценнейшие предметы, благородные металлы, янтарь, слоновая кость, которые они продавали государям Востока. Но как ни скромны были в этом отношении финикияне, они все-таки в конце концов сообщили своим соседям в Сирии и Палестине открытия и идеи, привезенные ими из чужих дальних стран, и своими колониями, рассеянными по всем берегам Средиземного моря, постоянно расширяли круг цивилизации, центром которого было их отечество, и в котором они распространяли употребление азбуки, этого главного посредника для передачи мысли. С своей стороны, колена Израиля, хотя жившие внутри материка и старавшиеся держаться особняком от своих могущественных соседей, чтобы сохранить свою независимость, также способствовали своими вынужденными переселениями смешению культур в узкой области сирийского побережья. Вышедшие из Египта, странствовавшие десятки лет по пустыне и в заиорданских долинах, затем отведенные в плен в Вавилон и на склоны иранских плоскогорий, евреи отражают в своем гении дух народов, среди которых им приходилось жить; несмотря на свою ненависть и недоверие к чужеземцу, они в конце концов все-таки несколько ассимилируются с ним, усвоивают понятия и смешивают их со своими воззрениями. Затем, как странствующие купцы во всех странах средиземного света, они получают часть торгового наследства Тира и Сидона и, подобно этим двум городам, делают из своего отечества общий центр древнего мира. Так, греко-римское влияние присоединяется к влияниям Египта, Халдеи, Персии, Аравии. Везде населения, склонные присвоивать каждое себе одному право на название людей, преувеличивают размеры своего отечества и хотят видеть в нем средоточие вселенной; но можно сказать, что в области, заключающейся между Евфратом и Суэзским перешейком, это притязание занимать центр земель до некоторой степени оправдывается. Там не находится, правда, геометрическая середина трех континентов, Азии, Африки и Европы; однако, ни одно место прохода не имеет больше важности, чем дорога, этапными пунктами которой является Дамаск и Иерусалим.

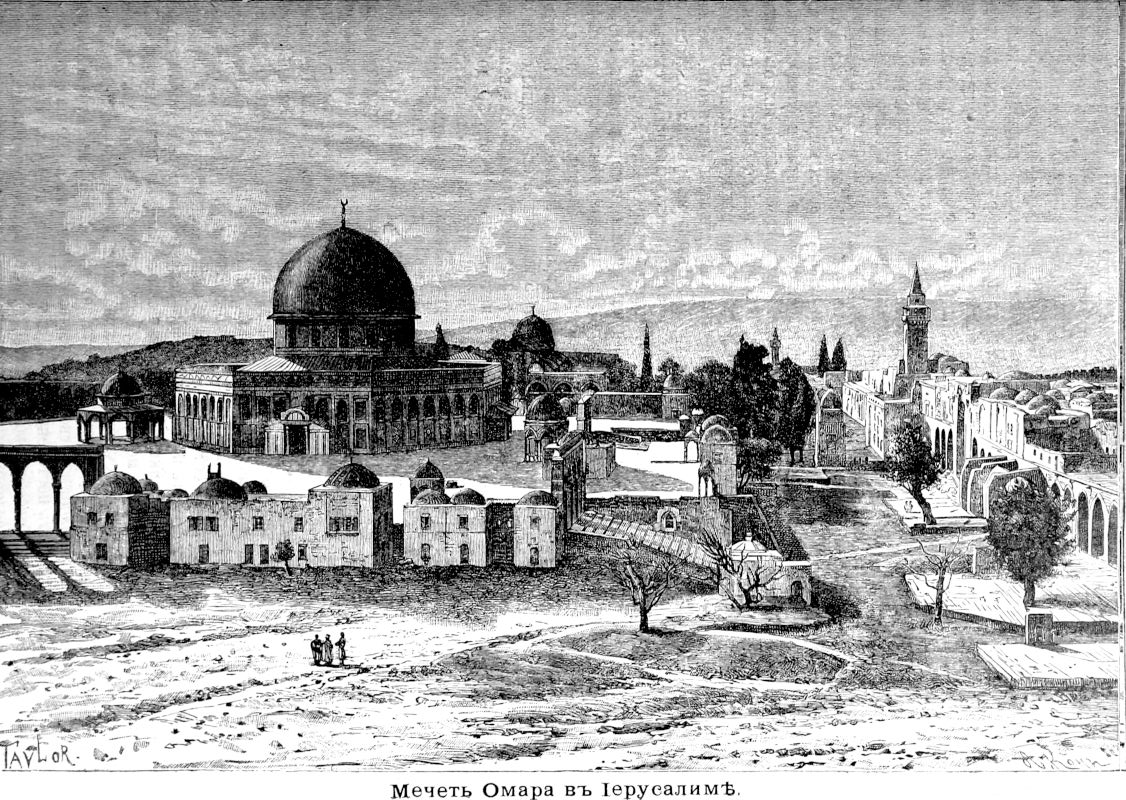

Известно, какое громкое имя сделал себе этот последний город в истории религий: к одному близлежащему холму, к горе Голгофе, устремляют взоры христиане, чтобы видеть там своего распятого Искупителя. Страна, где некогда обитали двенадцать колен Израиля, есть их «Святая Земля»; Назарет и Вифлеем, Тивериадское озеро и гора Фавор, Сихемский колодезь, Елеонская гора—места священные по преимуществу; народы отыскивают там начало своей религии и в будущем видят там воздвигнутым тот «Новый Иерусалим», где не будет более ни плача, ни страдания. Однако, христианская вера, оспаривающая у буддизма первое место по числу последователей, никогда не имела большой силы в стране, где она ищет свое происхождение. До разрушения Иерусалима жители Иудеи, обращенные в новый культ, оставались редко рассеянными среди остального населения. Но уже элленизация края началась: боги Греции и Рима имели свои алтари во всех храмах; политеизм восторжествовал в стране, где долго царствовал догмат «Единого Бога». Христианство водворилось победоносно в Сирии и Палестине лишь в течение короткого периода между завоеванием политической власти христианами и внезапным вторжением арабов, принесших новую религию. Но даже в то время, когда все святые места Иудеи были во власти монахов, древнее язычество, разнообразно смешанное, видоизмененное влиянием верований и культов Греции, Александрии, Халдеи и Ирана, обнаруживалось бесчисленными ересями, предания которых до сих пор еще встречаются в гористых областях Передней Азии. Обращение сирийцев в ислам совершилось быстро, и тщетно крестоносцы в продолжение двухсотлетних ожесточенных войн пытались вновь завоевать их своей вере. В то время, как христианство распространялось по всей Европе, затем в Новом Свете и во всех европейских колониях, оно останавливалось на пороге первоначального отечества, или водворялось там в виде скромных, малочисленных колоний. Это объясняется тем, что христианство выработалось гораздо больше в арийском мире, чем в мире семитическом: если оно получило свое имя и права в странах сирийского побережья, то перед тем оно долго подготовлялось во всех окружающих областях; исполинское дерево простирает свои корни с одной стороны до Ирана и в Индию, с другой к Афинам и к Александрии.

Подобно другим провинциям Азиатской Турции, Сирия пришла в большой упадок и покрыта развалинами, подле которых не возникли новые города. Пустыня захватила обширные пространства обработанных земель, и даже наиболее посещаемые дороги проходят теперь через многие пустынные, безлюдные местности. Но большая часть этой области вполне исследована с географической точки зрения. Вся Палестина по сю сторону Иордана, на пространстве около 15.000 квадр. километров, была измерена тригонометрически, и работа английских картографов продолжается на восток в землю Моавитскую. Три четверти древних имен, упоминаемых в Библии, у Иосифа и в Талмуде, отожествлены относительно мест, к которым они относились; изследователи старины отыскали даже большую часть ханаанских названий мест, предшествовавших поселению евреев в Палестине: дешифрируя иероглифы Карнакского пилона (род портала), Мариет мог составить карту земли Ханаанской в эпоху битвы на равнине Мегиддо, происходившей за тридцать семь веков до нашего времени. На севере Ливан также был тщательно изучен офицерами генерального штаба, состоявшими при французской экспедиции, в 1860 и 1862 годах, и по направлению к Евфрату съемки продолжаются вдоль проектированных железных путей. За исключением некоторых долин Ливана, ни одна область Сирии не населена пропорционально своему плодородию. Общее население страны, простирающейся от Киликийских Ворот до Синайского полуострова и насчитывавшей по малой мере десять миллионов жителей три тысячи лет тому назад, теперь, как кажется, не превышает полутора миллиона душ: один только город Лондон, с своим городским округом, имеет втрое больше жителей. Пространство и народонаселение Сирии и Палестины: 183.000 кв. километр., 1.450.000 жителей; 8 жителей на один квадр. километр.

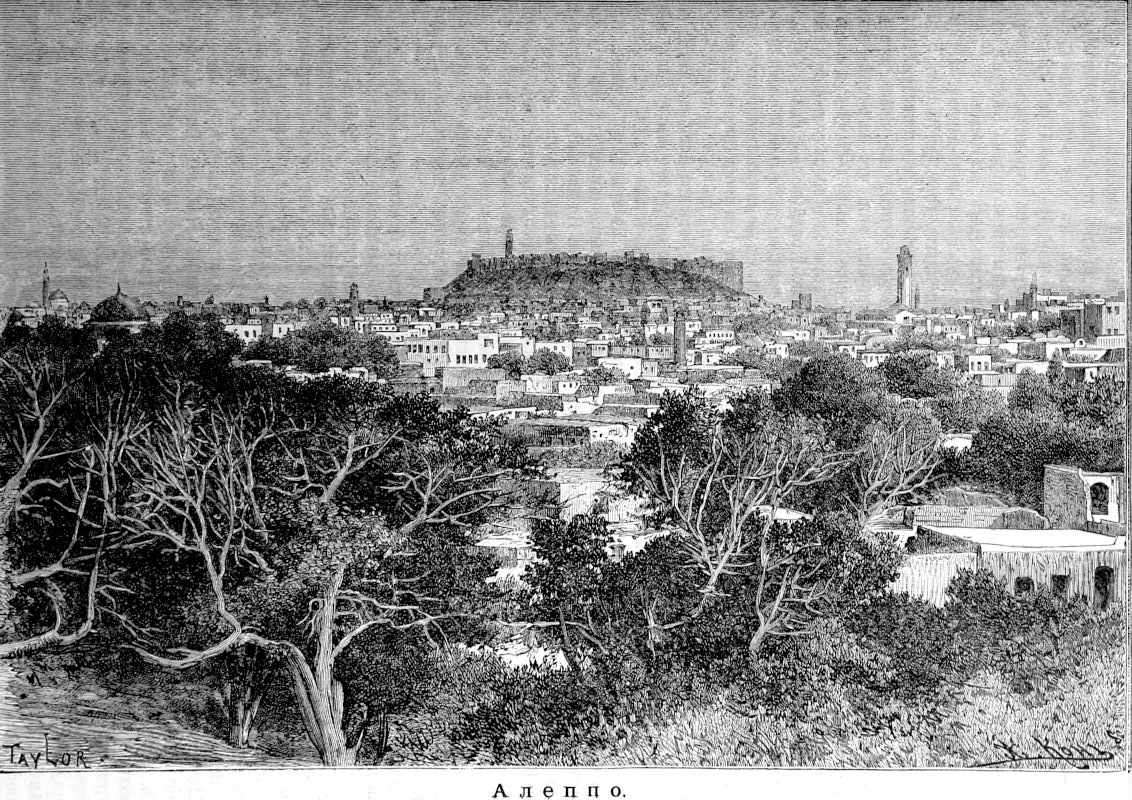

Горы Акма-даг, Аман (Amanus) древних, составляющие первый сирийский массив, к югу от Александретского залива, могут быть рассматриваемы во многих отношениях, как часть орографической системы Малой Азии: они соединяются с массивом Гяур-даг горным плато, одна впадина которого заключает «озеро Неверных» или Гяур-гёль, и среднее направление которого с северо-востока на юго-запад, параллельно цепям Тавра Киликийского и Анти-Тавра. Древние видели в этих горах один из таврских хребтов; по их понятиям, Сирия начиналась лишь на реке Оронте. Высота Амана едва превышает 2.000 метров на нескольких пунктах; но склоны его очень круты на морской покатости, и в некоторых местах дорога, идущая вдоль побережья, взбирается на предгорья, выступающие в море в виде высоких мысов. На север от Александретты, скала перерезана ущельем, которое император Юстиниан велел расширить железом, чтобы сделать его удобопроезжаемым для колесниц: остатки древнего портика из белого мрамора до сих пор еще видны подле прохода, известного под именем «Дверей» или «Аманских ворот». Им дают название «столбов Ионы», так как местная легенда указывает на эти развалины, как на место, где пророк был извергнут китом; по другому преданию, тело Александра Великого было, будто-бы, положено на вершине аркады, дабы все цари и принцы, проходя под сводом, признавали превосходство над собой македонского героя. К югу от Александретты, дорога обходит изрезанную цепь «Красных гор» и «Моисеевых гор», составляющих продолжение Амана и оканчивающихся грозным мысом, называемым Рас-эль-Ханзир или «Кабанья голова»; путешественники поднимаются прямо на гребень, чтобы перевалить через хребет Амана проходом, называемым «Сирийскими воротами», и затем спускаются в Антиохийскую равнину. Эта обширная низменность, через которую воды Оронта изливаются в Средиземное море, и есть истинный вход в Сирию: географическая граница ясно очерчена рекой, Антиохийским озером и его восточными притоками. На востоке несколько холмов и столбообразных плато, средней высоты 4.000 метров, окружают замкнутый бассейн, центр которого занимает город Алеппо.

Самый высокий массив Ансариехских гор, лежащих на юг от Антиохии, находится непосредственно к югу от устьев Оронта: это—Казий или Джебель-Акра, «Лысая гора» (1.769 метров), с пирамидальной вершиной, откуда видны пики острова Кипра и снеговые главы Булгар-дага, на расстоянии более 200 километров к северо-западу. Казий—одна из священных гор финикиян; греки сделали его одним из многочисленных Олимпов, местопребыванием Зевса, столь высоким, говорили они, что на одном из склонов видишь ясный день, тогда как другая половина горизонта погружена еще в глубокий мрак ночи. Продолжаясь к югу, Ансариехские горы, состоящие в большей части из меловых скал с немного волнистыми вершинами, сквозь которые пробились там и сям диоритовые горные породы, нигде не достигают высоты массива Джебель-Акра; во многих местах они даже ниже 1.000 метров, хотя переход через них, тем не менее, очень труден, по причине бесчисленных оврагов, разрезывающих их в виде обширного лабиринта. На востоке, Оронт отделяет их от краевых холмов пустыни, а южная оконечность их ограничена долиной реки Нахр-эль-Кебир, которая, как и Оронт, берет начало на восточной отлогости Ливана; между этими двумя долинами нужно только перейти небольшой порог, образуемый буграми.

К югу от Нахр-эль-Кебира или «Большой реки» начинается высокая цепь Ливана, называемая сирийцами Джебель-эль-Либнан. Этот хребет, еще более правильный, чем морской берег, тянется с северо-востока на юго-запад, сопровождаемый на востоке, за равнинами Келе-Сирии, другой параллельной цепью, известной под именем Джебель-эш-Шарк, или Анти-Ливана. Наблюдаемый с моря, длинный гребень Ливана, голубой летом, серебристый, от покрывающих его снегов, зимой и весной, имеет грандиозный вид; пары пространства сообщают отдаленным горам воздушную прозрачность, но к этой мягкости колорита примешивается сила, которую придают мощные контуры вершин и крутые откосы склонов. Вблизи горная цепь кажется менее красивой. Длинный вал представляет, на всем своем протяжении, около 150 километров, лишь желтоватые массивы без деревьев, монотонные долины, однообразно закругленные вершины. На северной оконечности, преимущественно на склоне, обращенном к Келе-Сирии, видишь только голые стены гор, господствующие над длинными скатами из красноватой земли, мореновыми остатками снежных лавин и ледяных потоков. На южной оконечности хребта, долины более плодородны, более богаты зеленью, лучше обработаны; там и сям встречаешь живописные пейзажи, особенно весной, когда верхняя часть гор блестит еще белая и розовая, под лучами солнца. Под мореновыми обломками Нахр-эд-Джоза открыли обделанные кремни и кости животных четвертичного века, на которых охотились горцы Ливана до распространения ледников.

В целом эта цепь гор состоит из доломитов, грубых известняков, мраморов, песчаников и мергелей, пробитых из бесчисленных пунктов базальтами, которые, однако, не сделали никаких перемещений в расположении пластов. Горные породы перерезаны очень глубокими расселинами, которые вообще следуют в направлении с севера на юг или с востока на запад, и которые делят Ливан на особенные массивы, образующие как бы цитадели. Этот рельеф гор объясняет состояние относительной независимости, в которой удержались тамошния населения: среди мусульманской страны, в уединенном массиве, по окраине которого, вдоль его приморского основания, даже расположены города, где господствовали арабы и турки, ливанские горцы могли сохранить свои религии, почти не изменившиеся в течение веков. Эти горы Сирии не имели богатых рудных месторождений, которые могли бы привлечь колонии алчущих металла завоевателей. Близ Бейрута есть несколько незначительных залежей каменного угля. Там и сям текут фонтаны горной смолы, имеющие большое экономическое значение; главные из этих ключей выходят на поверхность невдалеке от истоков Иордана, на север от низменности, оканчивающейся Асфальтовым озером.

Гора Ливан, по-еврейски и по-арабски, есть синоним «Молочной горы» или «Белой горы». Однако, ни одна из её вершин не поднимается до пояса вечных снегов. Самая высокая вершина, находящаяся на северной оконечности гребня, не превышает 3.200 метров; из других вершин только три достигают 3.000 метров; большая колесная дорога из Бейрута в Дамаск, построенная французской компанией, проходит на высоте 1.800 метров над уровнем моря. Средняя высота цепи немного меньше высоты Пиренеев; но гораздо более высокая температура климата объясняет относительно небольшое протяжение снежных полей и отсутствие в настоящее время ледников на Ливане; однако, как говорит один арабский поэт, «Саннин носит зиму на своей голове, весну на плечах и осень в своих недрах, тогда как лето спит у его ног»

Высота главных вершин Ливана: Тимарун или Тиз-Марун—3.210 метр.; Мускиях—3.080 метр.; Захр-эль-Казиб—3.046 метр.; Джебель-Макмаль—3.040 метр.; Джебель-Саннин—2.711 метр.; ливанские кедры—2.240 метр.

Известняковые породы Ливана изрыты на боках гротами, из которых иные продолжаются на целые мили во внутренности горы, и в которых находят остатки животных и следы человеческого жилья; есть такие, которые и теперь еще служат жилищем человеку, другие дополнились наружными постройками, висящими на боку горы; так, в долине Кадиша, монастырь Каннобин выступил наружу из своей первоначальной пещеры. Стекая с вершин, ручьи действием размывания разрезали гору на огромные цирки; замечательные примеры этого явления можно видеть к востоку от Бейрута. Но в других местах горные потоки не могли размыть скал: они или пробили их так, что образовались гигантские аркады, каковы, например, аркады Нахр-эль-Лебана или «Молочного ручья», или исчезают в трещинах почвы; оттого многие долины почти всегда остаются безводными: взамен того, подземные ручьи бьют великолепными ключами у подошвы гор. Два противуположных склона разнятся в отношении обилия воды: покатость, обращенная к востоку, почти не имеет источников; едва упав на землю, снег испаряется в чистом воздухе; на западной отлогости, напротив, снежные хлопья, падающие, впрочем, в большом количестве, увлажняются теплыми парами, поднимающимися с Средиземного моря; они тают испаряясь и тотчас же образуют ручейки. Впрочем, даже во многих таких местах, где почва, повидимому, совершенно безводна и бесплодна, горцы, очень искусные земледельцы, с успехом занимаются культурой; особенно в южной части, вообще известной под названием «гор Друзов», по имени населяющей их нации; жители обрезывают землю на горных склонах в виде террас, направляют туда ирригационные каналы и разводят виноград и фруктовые деревья.

На западных скатах Ливана поясы климата и растительности обозначаются жителями края специальными названиями. Область морского побережья, бывший Ханаан евреев, называется Сагиль: это—узкая полоса земли, необычайно плодородная, где некогда стояли цветущие торговое города древней Финикии. Выше простирается средняя область или Вусут, немного менее населенная, чем нижний пояс, но еще усеянная деревнями: жители поморья возделывают там табак, зерновые хлеба, картофель; там же растут деревья в большом числе; некоторые склоны, покрытые сосновым лесом, принимают зеленеющий вид. Верхний предел Вусута проходит на высоте около 1.200 метров. Третья зона, Джурд, в целом есть область бесплодных пространств, бешеных ветров и снежных лавин; обработанные земли показываются еще на высоте 1.800 и 2.000 метров, но только в защищенных небольших долинах, лощинах и оврагах; там и сям встречаются лески дубов с кривым низким стволом, с огромными желудями, теревинфов (терпентинного дерева), кленов, дикой груши, можжевельников, из которых иные достигают могучих размеров. Летом стада овец и коз поднимаются с равнин к Джурду, чтобы пастись там травами и листьями кустарника.

Знаменитые кедры, сильный душистый запах которых дал древним повод назвать Ливан «Благоухающей горой», растут в верхней области на высоте слишком 2.000 метров, близ горного прохода, открывающагося на юге массива Джебель-Макмаль. В соседстве вздымаются самые высокие вершины цепи, и хребты и гребни гор представляют в этом месте живописные и грандиозные линии. Некогда с высот спускался ледник и наполнял котловину, при входе в которую теперь растут кедры; корни их разветвляются между камнями конечной морены. Число деревьев колоссальных размеров не переставало уменьшаться. В половине шестнадцатого столетия, во время путешествия Белона, их было двадцать пять; теперь кедров, поистине заслуживающих названия гигантов, всего только пять; дерев средних размеров насчитывают несколько сотен. Смотря по расположению духа посетителей, ливанские кедры, «славнейшие естественные памятники вселенной», возбуждают удивление или разочарование; так, по словам Бертона, они не были бы «достойны фигурировать в парке скромного английского джентльмена». Впрочем, стволы у них голые, изрезанные и обезображенные ножом туристов; большинство путешественников уносят на память куски, отколотые от ствола, и считают священным долгом вырезать на коре свое имя и фамилию, или по крайней мере их начальные буквы; наконец туземцы в большие праздники зажигают костры среди вековых деревьев. Так истребляемые людьми, еще более страдающие от бурь и непогод, кедры не могут не уменьшаться в числе с каждым годом, ибо старые деревья погибают, а все новые побеги выщипываются козами вровень с землей.

На восточной стороне Ливан обрывается крутыми склонами к долине Келе-Сирии или «Впалой Сирии», самой правильной части борозды, вырытой самой природой с севера на юг страны, от Антиохийского озера до Мертвого моря и Акабахского залива. Келе-Сирия, обозначаемая в наши дни именем Эль-Бекая или «Долина шелковичных дерев», есть равнина с двойным скатом, пробегаемая на северо-востоке водами Оронта, на юго-западе водами Леонтеса или Нахр-эль-Лейтани; порог почти нечувствительный, на высоте 1.170 метров, образует раздельную линию между двумя покатостями; средняя высота Келе-Сирии может быть исчислена в 1.000 метров; с той и с другой стороны горы поднимаются до высоты 1.500 метров над промежуточной впадиной: болота, остатки бывшего озера, некогда простиравшагося между Ливаном и Анти-Ливаном, рассеяны по всей равнине.

Анти-Ливан, Джебель-эш-Шарк или «Восточные горы» сирийцев, представляет в целом замечательное сходство с Ливаном, который ему параллелен. Состоящий из тех же известковых пород, одетый такой же красной землей, глетчерного происхождения, Анти-Ливан не менее бесплоден и обнажен в своей северной части, и плодородные долины, как и на Ливане, перерезывают его только около южной оконечности. На западе, то-есть со стороны, господствующей над Келе-Сирией, Анти-Ливан, как и западная цепь, изборожден бесчисленными расселинами, в которые убегают воды. Наконец самая высокая вершина Анти-Ливана, Шейх-эл-Джебель или «Царь-гора», находится как раз напротив высшего массива Ливана.

Высота главных вершин Анти-Ливана, по измерениям Р. Бертона и Теруитта Дрека:

Шейх-эль-Джебель (Фатли или Талат-Муза) по средине цепи—2.670 метр.; Галимат-эль-Кабу, на севере—2.510 метр.; Эль-Ахиар, или гора Блудан, на юге—2.352 метр.

Уступая, по высоте, главной цепи (в среднем, от трехсот до четырехсот метров), Анти-Ливан отличается, однако, более живописными формами, более величественными вершинами, более дикими оврагами, более живыми красками, более поразительными контрастами. На юге горные склоны менее обезлесены; приводящая в отчаяние обнаженность скал или печальная растительность волчцов и ползучих можжевельников сменяется лесками, вообще довольно редкими, но местами принимающими вид настоящих лесов. Растительность двух параллельных цепей также представляет замечательный контраст. В то время как характеристические древесные породы Ливана составляют сосны, ели, кедры, на Анти-Ливане преобладающим деревом является тополь. В долинах Тавра и во всех долинах северной Сирии, величавые платаны и ореховые деревья осеняют селения; в Анти-Ливане же везде тополи образуют шпалеры вокруг жилищ, указывая издали присутствие деревни. Круто обрываясь со стороны равнины Бекая, как и Ливан, восточная цепь спускается к востоку длинным пологим скатом или, вернее сказать, параллельными уступами, постепенно понижаясь к пустыне. На юге открывается глубокая брешь, по которой протекает река Барада, получающая начало между двух высоких террас цепи. Дорога, называемая французской, переходит, на высоте 1.300 метров, узкое плато, образующее раздельную возвышенность между покатостью Келе-Сирии и Дамасскими равнинами.

Широкое отверстие, которым воспользовались для проведения этой дороги, отделяет Анти-Ливан от другой цепи, которую можно бы было рассматривать, как простое продолжение северной гряды: это—Гермон или Джебель-эш-Шейх, «гора царя», в память божеств, храмы которых высились на вершине её скал. По древним легендам, провинившиеся ангелы упали на эту гору, когда они были низвергнуты с неба. Гермон, как и Ливан,—священная гора, и повсюду там встречаются часовни, стоящие на месте древних языческих святилищ; возвышенные места пользуются тем же почитанием, как и прежде; только св. Георгий, Илья и пророк Иона заменили Ваала, Адониса или Элиуна. Сама гора почиталась богом, и констатировано, что храмы окрестных местностей все были ориентированы в направлении главной цепи; подобно тому, как мусульманин молится, обратившись лицом к кабе Мекки, так точно сирийцы взывали к своим богам, устремляя взоры к Гермону. Очень крутая на обоих склонах, «Царская гора» увенчана треглавым пиком, поднимающимся на 2.827 метров над уровнем моря и на еще большую высоту над глубокой впадиной, в которой течет Иордан; с этой могучей вершины, уступающей по высоте только высшим верхушкам Ливана, взор обнимает необозримую панораму, простирающуюся от Средиземного моря до большой пустыни; образовавшаяся вследствие провала почвы пропасть, в которой исчезают дождевые и снеговые воды, открывается подле одной из трех остроконечных глав, на которой видны развалины какого-то древнего храма, вероятно, святилища Ваала-Гермона. Из всех гор Сирии Джебель-эш-Шейх самая лесистая; склоны его покрыты рощами, даже небольшими лесами, и европеец может иметь удовольствие, очень редкое на Востоке, слышать под ногами шуршание опавших листьев. Гермон в большей части состоит из базальтовых скал, и около южного его основания простирается болотистая впадина, с немного приподнятыми краями, в которой предполагают бывшее жерло извержения: это—Биркет-эр-Рам, вероятно, озеро Фиала древних, принимаемое некогда за один из истоков Иордана. На юге высится вулканический конус Тель-эль-Ахмар.

Массив вулканических гор, Джебель-Гауран, господствует над пустынными пространствами, в расстоянии около сотни километров к юго-востоку от Гермона, с которым он соединен холмистым плоскогорьем. В восточной части самая высокая остроконечная вершина подымается на 1.853 метра, и некоторые другие верхушки переходят за 1.000 метров. Все эти скалы из лавы и груды вулканического пепла высятся в виде красных конусов, которые походят на огромные кальцинированные камни, вышедшие из обжигальных печей; одна только гора Кулаиб, около южной оконечности, осенена несколькими деревьями на вершине. Горы Гаурана образуют массив, ось которого направляется почти с юга на север. С этой стороны, Джебель-Гауран оканчивается довольно крутыми скатами, над которыми поднимается закругленная вершина, Телль-Абу-Тумеис (1.600 метров): можно подумать, что видишь перед собой цепь Овернских гор, оканчивающуюся куполом Пюи-де-Дом. Четыре боковых конуса, Телль-Шейхан, Гаррах-эль-Кебир, Джемаль, Гаррах-эль-Киблиех, выстроились на линии, длиной около десяти километров в виде «батареи вулканов». Оттуда-то вышли огромные потоки, образующие целое море лавы, Аргоб евреев, простирающееся к северо-западу, в направлении Дамаска. Толщина расплавленных веществ, разлившихся по глинам и известнякам, исчисляется в 200 метров; действие непогод на хрупкия горные породы, трещины и большие расселины, образовавшиеся вследствие сжатия лав, ямы фумаролл, пустоты, произведенные взрывами газа, разрезали громадную площадь застывших огненных потоков в целый лабиринт дефилеев, где беглецы не раз находили себе приют, откуда и произошло новое имя Леджа, которое получила эта страна.

Сафа или «Голая гора» есть другой массив потухших вулканов, лежащий на берегу бывшего моря, ограничивавшего на востоке возвышенности Сирии. Это—совокупность кратеров, клокотавшие лавы которых, бившие ключем из жерла, выливались черными волнами: каждый поток походит на застывшее ложе расплавленного чугуна, усаженное огромными пузырями, вздувшимися вследствие взрывов газа. Эта грозная область, куда редкий путешественник отваживался проникать, вполне заслуживает названия Трахона или «Шероховатой страны», которое ей дали древние, как и Джебель-Гаурану. Сафа и теперь еще является в том же виде, какой она имела в эпоху её образования. Её потоки лавы блестят, словно отлитые из металла; с боков кратеров как будто текут ручьи с черными и красными волнами; арки, перекинутые с одной скалы на другую, кажутся как бы застывшими над пылающей рекой. Южная гряда Сафы представляет страшный вид. Вступая на эти горы, невольно задаешь себе вопрос: не тлеет ли тут всегда огонь под пеплом. Края потухших вулканов Светая и Абу-Ганима усажены хлопковатыми лавами, похожими на пылающие факелы и разнообразно наклоненными, как будто под напором ветра; вероятно, они отлагались в форме легких деревец и нагнулись под давлением воздушных токов. Светая есть лишь «скелет вулкана». Внешния стенки кратера частию обрушились, и верхняя труба, поддерживаемая несколькими столбами, осталась повисшей над пропастью. Тонкия стеклянные пластинки, сталактиты из лавы, образуют бахрому вокруг поверхности разрыва. Почти все кратеры Сафы открываются не на вершине конусов, рассеянных по черной поверхности плоскогорья, но в самой толщине лав. Повсюду видны круглые пропасти, подобные пустотам, образуемым шлаками в пузырях газа; но эти пустоты имеют до 300 метров ширины и от 20 до 50 метров глубины. Одни из этих огромных ям изолированы; другие соприкасаются или отделены одна от другой только узкими стенками, простыми перегородками из красного или черноватого стекла. В других местах масса лав перерезана прямолинейными трещинами, имеющими несколько сот метров в длину. На Сафе единственная растительность—беловатые лишаи, плотно прилегающие к базальту, так что издали их можно принять за нераздельную часть скалы; однако, г. Вецштейн видел папоротник на дне расселины. Вода, падающая на шлаки и пепел, поглощается порами и вновь появляется только при основании лав, в местах соприкосновения с глинами, там и сям преобразованными в кристаллические породы жаром раскаленных веществ. Впрочем, на северо-западном склоне Сафы открывается естественный грот, частию расширенный человеком, на дне которого течет ручеек, хорошо известный бедуинам: это—пещера Ум-Ниран или «Матери огня».

В совокупности Сафа занимает пространство около 1.200 квадр. километров и поднимает свои конусы на четыреста до шестисот метров над окружающими равнинами, которые сами возвышаются слишком на 500 метров над уровнем моря. Несколько глинистых пространств, где в дождливые годы скопляется немного воды, ограничивают основание этой вулканической области, на северо-запад к Дамаску, на юго-восток к равнинам Евфрата; но наибольшая часть окрестностей занята потоками лавы. На юго-западе, пустыня Кра или «Каменистая земля», отделяющая массив Сафа от Джебель-Гаурана, есть одно из этих шлаковых полей, усеянных второстепенными кратерами и ямами, образовавшимися вследствие взрывов. Далее на юг простирается пустыня Гарра или «Горелая местность», которой так боятся бедуины. Это—круглая равнина, наполненная тончайшими песками, которые скопились вокруг высокой черной скалы. Арабы в один голос говорят, что, ступая по этой обманчивой почве, животные—газели, лошади или дромадеры увязают в ней: песок, так сказать, сделался жидким вследствие своей чрезвычайной тонкости, и в нем утопаешь, точно в озере. После сильных дождей, поверхностный слой слепляется в кору, по которой человек еще может пускаться, но которая не сдержит тяжести верблюда. Это в гораздо более обширных размерах явление, аналогичное тому, которое представляют некоторые песчаные «топи» во французских лайдах. Местность Гарра составляет уже часть пустыни, редко переходимой путешественниками, которая простирается к устьям Евфрата, и которую ограничивает, на юг от Пальмиры, бывший морской берег, состоящий из песчаников и известняков.

Нижний Леонтес, называемый обыкновенно Нахр-Казимиех или «рекой раздела», ограничивает с южной стороны цепь собственного Ливана. С орографической точки зрения, эта брешь есть простая неровность почвы, углубление рельефа: на юг, по направлению к Палестине, горы могут быть рассматриваемы, как принадлежащие к системе Ливана; но они не отличаются такой же правильностью расположения и направления: их массивы, невысокие и образующие едва раздельные цепи, занимают всю ширину территории, заключенной между Средиземным морем и низменностью Иордана. Однако, в этом лабиринте галилейских долин карты позволяют распознать общий порядок расположения возвышенностей. На востоке, гряда гор, нигде не достигающая высоты 1.000 метров, тянется в направлении оси Ливана, образуя краевой хребет продольной впадины, в которой течет верхний Иордан. По линии, перпендикулярной к направлению этой цепи, расположено несколько гряд, общее ориентирование которых с запада на восток, и которые соединены одна с другой боковыми отраслями; эти различные хребты Галилеи, особенно около своей западной оконечности, сближаются могучими отрогами, составляющими, как кажется, остатки существовавшей некогда краевой цепи, параллельной побережью Средиземного моря; реки, берущие начало внутри страны, разорвали эту цепь в разных местах, так что остался только скелет берегового горного вала. Самая высокая вершина галилейских гор, Джебель-Джармук (1.189 метров), поднимается на северо-западе от Сафеда, на линии водораздела между долиной Иордана и покатостью Средиземного моря; но эта высшая вершина, окруженная другими, почти не менее высокими вершинами, не позволяющими видеть ее в её истинных размерах, не есть прославленная гора страны: наиболее чтимая вершина—это гора Фавор, Джеболь-Тор или «Гора над горами» (как ее называют арабы), которая высится почти уединенно, на юг от Назаретской цепи. Поднимаясь всего только на 561 метр—595 метров по Герену,—она едва превышает гребни меловых холмов, окружающих ее в виде амфитеатра; однако, её положение на краю большой Эздраэлонской равнины, по которой протекают река Нахр-эль-Мукаттах и её притоки, давало ей прежде некоторое стратегическое значение, и на широком плато вершины видны еще остатки средневековых укреплений, сменивших укрепления римлян и евреев. В легенде, сложившейся в четвертом столетии христианской эры, Фавор сменил Гермон, как гора Преображения Господня, и с шестого века на террасе вершины стояли три церкви и три монастыря, построенные в память трех кущей, которые Петр хотел воздвигнуть для Иисуса, для Моисея и для Илии. Раскопки обнаружили остатки подземных частей строений.

Взаимное пересечение горных хребтов Галилеи образовало промежуточные котловины, где воды скоплялись некогда в виде озерных бассейнов, которые впоследствии опорожнились, вследствие открытия боковых проломов; только несколько болот, появляющихся в дождливое время года, указывают место нахождения бывших озер. Но на юг от галилейских гор гористый рельеф почти совершенно прерывается, от Средиземного моря до долины Иордана, широкой равниной, которая, повидимому, обязана своим происхождением проходу больших водных площадей. Эта равнина, ориентированная с юго-востока на северо-запад, усеяна несколькими буграми или теллями, которые остались после размыва жидкими массами почвы окрестностей, но в целом местность имеет вид гладкой равнины, и грунт, где вулканический пепел смешан с черноземом, отличается необычайным плодородием; обработанные поля дают великолепные урожаи хлебов, а земли, оставленные под пар, покрываются гигантскими волчцами. К югу от Назарета, обширная низменность, известная под именем Мердж-ибн-Амир или «Равнина сына эмира», имеет не менее 26 километров в ширину: это—пространство, называвшееся некогда равниной Мешдской, Эздраэлонской или Езраельской. Порог, находящийся в небольшом расстоянии к северо-западу от Зерина, древнего Езраеля, лежит на высоте около 120 метров. На покатости, обращенной к Средиземному морю, скат очень пологий, тогда как на востоке, к Иордану, почва быстро понижается; с одной стороны Зерина простирается равнина, на вид горизонтальная; с другой скаты круто спускаются, и ручей, текущий у подошвы холмов, лежит уже ниже уровня Средиземного моря. Это через Зеринский порог, по странному проекту английских промышленников, должен бы был пройти современем канал, соединяющий залив Сен-Жан-д’Акра с заливом Акабахским, в Красном море, захватывая глубокую впадину Иордана и Асфальтового озера. Эздраэлонская равнина, разрезывающая Палестину на две отдельные половины, и командующая двумя покатостями страны, была во все времена полем битвы между племенами и армиями,—откуда и самое имя реки, Нахр-эль-Мукаттах, «Вода побоища». Евреи и хананеяне, сарацины и крестоносцы часто сталкивались в этой местности; во время войн первой французской республики генералы Клебер и Бонапарт нанесли там поражение турецкой армии, близ деревни Эль-Аффулех, в соседстве раздельного порога: это сражение известно под именем «битвы при горе Фаворе». Там же, говорят истолкователи Откровения св. Иоанна (Апокалипсиса), находится Армагеддонское поле, где произойдет последняя борьба на жизнь и смерть, долженствующая обеспечить евреям владычество над миром.

Длинный полу-эллиптический залив Сен-Жан-д’Акра, образующий очень красивую линию, ограничен с южной стороны высоким мысом Кармель, оконечностью горы ДжебельМар-Элиас или «горы св. Илии». Эта цепь, состоящая преимущественно из известняков, самая правильная во всей Палестине; на юге невысокий порог отделяет ее от гор Самарии; от моря до этого перевала цепь сохраняет направление с северо-запада на юго-восток. Восточный склон круто обрывается к равнине Эздраэлон, тогда как на западе горы понижаются, со стороны Средиземного моря, длинной отлогостью. В среднем, высота хребта от трехсот до четырехсот метров; самая высокая вершина, собственно гора Кармель, в центре цепи, достигает 551 метра высоты. Большие деревья, осеняющие верхние склоны, кустарник, цветущие газоны доставили этим горам еврейское название Кармель или «Вертоград»; но около северной оконечности, единственной части цепи, посещаемой потоком путешественников, скалы, более дикия, в некоторых местах лишены зелени, и вся растительность их состоит лишь из каменных дубов и кустов, обыкновенных в восточных лесах. На скале мыса имело пребывание античное прорицалище, которое посетил Пифагор, и куда приходил император Веспасиан, чтобы просить оракула предсказать ему его судьбу. В этом месте, лежащем на границах страны ханаанской и земель иудейских, происходила, по еврейскому преданию, та борьба между Илией и пророками Ваала, которая символизирует непрерывные религиозные войны Палестины и Сирии. Над «гротом Илии», где его ученики изрекали прорицания, стоит пышный монастырь недавней постройки.

К юго-востоку от Эздраэлонской равнины, массив холмов Гильбоа, называемых арабами Джебель-Факуах, начинает собой серединную цепь Палестины, которая, за исключением нескольких неправильностей в деталях, сохраняет направление, параллельное долине Иордана и Средиземному морю; состоящая главным образом из меловых пород, которые местами пробиты выступившими наружу базальтами, эта цепь имеет однообразный рельеф, и вид гор не представляет ничего живописного, но их извилистые лощины отличаются замечательным плодородием. Гребень этих гор, совпадающий с линией водораздела, как и гора Кармель, гораздо круче наклонен своими восточными скатами, чем западными. В среднем, хребет их вдвое более удален от Средиземного моря, чем от берегов Иордана: оттого с этой стороны высоты Иудеи поднимаются в виде настоящих гор, тогда как на противоположной покатости они кажутся только холмами; между тем, в действительности они выше на своих восточных отлогостях, так как с этой стороны открывается глубокая впадина Иордана. К востоку от исторического пути морского побережья, которым следовали почти все завоеватели, массив Иудеи составлял уединенную горную массу, трудную для нападения: этим объясняется постоянный антагонизм между низменной областью Палестины, обитаемой более цивилизованными населениями, и нагорной страной, где жили грубые горцы Иудеи. В этой верхней стране, разрезанной по бокам глубокими долинами, которые подразделяются на каменистые овраги, самый гребень представляет наиболее доступную дорогу: это в соседстве самых высоких вершин извивается исторический путь, которым следовали во все времена купцы, воины или пилигримы, и на котором выстроились значительнейшие города. Средняя высота вершин срединного хребта от 600 до 800 метров. Эвал и Гаризим две прославленные горы, господствующие над Сихемской равниной, превышают 900 метров. Самая высокая гора Иудеи, Телль-Асур, к северу от Иерусалима, достигает 1.011 метров и господствует над центральным узлом, откуда расходятся, как радиусы, во все стороны небольшие цепи. На юг от Иерусалима, некоторые вершины приближаются еще к 1.000 метров, но далее холмы мало-по-малу понижаются в направлении Синайского полуострова, и наконец теряются в изрытой оврагами плоской возвышенности Бадиет-эт-Тих, усеянной буграми и дюнами.

Заиорданские горы, как и горы собственной Палестины, образуют изрытое оврагами плоскогорье, высотой от 750 до 900 метров над уровнем Средиземного моря, только в редких местах представляющее вид настоящей цепи. На запад от верхнего Иордана, плато Джаулана, древней Гауланитиды, даже имеют подобие гор только своим западным склоном, спускающимся уступами к озеру Гуле и Тивериадскому морю. Поток Ярмук, ветви которого, уади, простираются на восток до массива Джебель-Гауран и до краевых хребтов Евфратской пустыни, ограничивает Джауланское плоскогорье, как широкий ров, затем далее снова начинается гористая область. Точно так же ручей Жабок, и южнее, на покатости Мертвого моря, Моджиб (Арнон) и его притоки разрезывают по всей их толще пояс заиорданских гор и таким образом разделяют возвышенности на неравные отрывки; кроме того, второстепенные уади изрыли глубокими оврагами скалистые массивы и разрезали их на выступы или мысы самых разнообразных форм, но верхушка которых, там и сям одетая базальтовыми лавами, издали кажется сливающейся в однообразную ровную площадь, едва превышаемую несколькими пирамидальными вершинами. К востоку от собственного Гора, то-есть долины Иордана, заключающейся между Тивериадским озером и Мертвым морем, высоты, известные под общим именем Джебель-Аджлун или Галаад, легко доступны: обращенные к реке крутые скаты их делятся на уступы из плодородной красной земли, покрытые там и сям лесками, где преобладает дуб; в дождливые годы низменности дают обильные урожаи зерновых хлебов, очень ценимых во всей Сирии. На восточной стороне Мертвого моря высоты труднее для восхождения; горы высятся крутыми стенами, и овраги уади проникают внутрь горной массы, как узкия улицы между двух отвесных стен. Растительность редка на скатах и на плоскогорьях этой области Эль-Белька, чаще обозначаемой именами обитавших там древних народов Аммон и Моав. Однако, голый вид этих гор нельзя сравнивать с видом известкового массива Иудеи, на западе Мертвого моря: не только хорошо орошаемые впадины, лощины и овраги наполнены зеленеющими чащами, но даже лески дуба, терпентинного дерева, лавра растут на террасах, обращенных к влажным ветрам Средиземного моря. В среднем заиорданские горы выше гор Палестины. Массив Джебель-Оша, лежащий почти напротив Телль-Асура, имеет 1.058 метров высоты; одна вершина Моава достигает 1.170 метров, и южнее, горы, окаймляющие с восточной стороны Уед-Арабах и соединяющиеся с Мадианскими горами, превышают 1.200 метров. Между всеми этими пиками Заиорданья или Переи самый знаменитый, но не самый высокий, Джебель-Неба, на который предание указывает как на гору Нево, откуда Моисей созерцал, по ту сторону Иордана, землю, обетованную его народу, но ему запрещенную.

Горы синайской системы очень ясно отделены от массивов Палестины. Аравия Петра, называемая также Петрея (Petrea), в смысле «Каменистой», в самом деле усеяна скалами и неправильными холмами, высотой от 400 до 600 метров, которые широкими оврагами разделены на особенные массивы. В целом область, ограниченная с запада и с востока Суэзским каналом и Арабахской низменностью, образует площадь, слегка покатую к Средиземному морю и резко ограниченную с юга краевой цепью Джебель-эт-Тих, которая состоит из двух гряд, встречающихся под прямым углом: этот угол гор обращен к югу, в ту же сторону, как и остроугольная оконечность полуострова, оканчивающаяся длинным узким мысом Раз-Могамед. Таким образом, окружность области Синая состоит из линий, имеющих почти геометрическую правильность, в виде наконечника стрелы. К югу от краевых гор цепи Джебель-эт-Тих, где некоторые вершины достигают почти 1.000 метров высоты, широкие уади, идущие вдоль скал, как рвы, выкопанные у подножия крепостного вала, тоже способствуют точному разграничению синайских массивов от плоскогорья Каменистой Аравии. На востоке, Уэд-эль-Айн с его тысячью разветвлениями, овраг Айн-эль-Гудерах, Уад-Несб покаты к Акабахскому заливу; на западе, другие русла временных потоков, почти всегда сухия, соединяются в песчаном поясе, называемом Деббет-эр-Рамлех, который сообщается с побережьем Красного моря узкой поперечной долиной. Южнее, другой уади, первые разветвления которого начинаются также в соседстве массива Джебель-эт-Тих, равным образом извивается на севере Синайских гор; террасы из желтоватой глины, которые с обеих сторон этого ручья опираются о скалы, до высоты 30 метров, вероятно, образовались из наносов озерного происхождения, отложившихся в предшествующий геологический период, когда Фейран еще не сообщался с Суэзским заливом.

Холмы побережья Красного моря, к западу от массива Джебель-эт-Тих, состоят из меловых пластов; это белые и правильные массы монотонного вида, возвышающиеся на несколько сот метров. Но первые горы, принадлежащие к Синайской группе и стоящие на юг от краевой цепи, от Суэзского залива до Акабахского, образованы из песчаников с причудливым профилем и разнообразным колоритом, группирующихся в живописные пейзажи. Южнее поднимаются граниты, гнейсы и порфиры. Однообразные по составу своих каменных пород, горы Синая не менее однообразны бесплодием своей поверхности; они поражают своей страшной наготой; их профиль обрисовывается на голубом фоне неба с отчетливостью черты, проведенной резцом на меди. Таким образом красота Синая, не имеющая никаких внешних украшений, есть красота самой скалы: кирпично-красный цвет порфира, нежно-розовый оттенок полевого шпата, светло и темно-серые цвета гнейса и сиенита, белый цвет кварца, зеленый различных кристаллов придают горам некоторое разнообразие, еще увеличиваемое синевой дали, черными тенями и игрой света, блистающего на кристаллических гранях. Жалкая растительность, показывающаяся там и сям в оврагах и на выветрившемся гнейсе склонов, своим контрастом еще более возвышает величавость форм и блеск колорита, представляемые голыми кручами; на краях временных вод в уади, кое-где растущие дроки, акации, тамариски, маленькия группы пальм не могут скрыть величавой простоты камня. Эта мощная природа, столь отличная от той, которою мы восхищаемся в влажных странах западной Европы, сильно действует на умы. Все путешественники бывают поражены при виде открывающейся их взорам грандиозной картины; бедуины, рожденные у подножия гор Синая, любят их страстно и чахнут от тоски по родине вдали от своих скал. Странное существование анахоретов, проводивших свою созерцательную жизнь в пещерах полуострова, объясняется, может быть, также красотой окружавших их гор, с которыми они не в силах были расстаться.

Песчаниковые скалы северного Синая, опирающиеся в некоторых местах на граниты и порфиры, очень богаты рудами железа, меди и месторождениями бирюзы, разработывать которые затруднительно по недостатку топлива и перевозочных средств; англичанин Макдональд горячо принялся-было за это дело и потратил на него несколько лет, но предприятие его не увенчалось успехом. Однако, есть одна долина, именно долина Магарах, куда бедуины приходят иногда раскапывать жилы медной руды, чтобы искать вкрапленные в них кристаллы бирюзы, которые «устраняют дурные влияния, укрепляют зрение, доставляют милость властвующих, обеспечивают победу, разгоняют дурные сны, напоминают сладости любви и обещают возобновление их». С первых веков исторического периода египтяне запасались из Магарахской долины медью и красильными минеральными веществами: там до сих пор еще видны глубокия каменоломни, длинные галлереи, груды обломков, свидетельствующие о прежней важности этих рудокопных работ; заметны даже остатки плавильных печей и даже формы, в которые выливали расплавленную медь. Но самые драгоценные следы глубокой старины—это иероглифические надписи, отчетливо сохранившиеся, которые находятся на отшлифованных стенах порфира, и которые считают древнейшими письменными памятниками египетского Востока и даже всего земного шара. На этих каменных архивах, Снефру, первый фараон, представлен наносящим удар туземцу с головой, украшенной птичьим пером. Далее, в ряду египетских царей, фигурируют также Шуфу (Хеопс), строитель большой пирамиды, и Рамзес II, отец Менефты, в царствование которого израильтяне ушли из Египетской земли: писаная история этих фараонов обнимает период времени более пятнадцати веков. Близ Магараха, между высоких стен, поднимающихся на 200 метров, открывается широкая долина потока Уэд-Мокаттаб или «Долина Писания», прославившаяся своими graffiti и рисунками всякого рода, которые почти все выгравированы мало-опытными резцами; бесчисленные обделанные кремни, валяющиеся у основания скал, повидимому, служили инструментом для шлифовки изваяний. Большая часть надписей составлены, кажется, на арамейском наречии, с примесью арабских слов, и полагают, что дата их может быть отнесена к последнему столетию старого летосчисления и к первым временам христианской эры; Пальмер высказывает предположение, что ярмарочное поле, где собирались племена полуострова, существовало некогда в «Долине Писания». С той эпохи множество путешественников, мусульман и христиан, тоже хотели увековечить свою память, вырезывая свое имя на полированных стенах долины Уэд-Мокаттаб; только почти все надписи находятся на теневой стороне: пилигримы желают разделить бессмертие Сезостриса, не выставляя себя ослепительному свету и тропическому жару, которые отражаются стеной, обращенной на юг.

До исследований новейших путешественников, обошедших полуостров по всем направлениям и открывших истинную форму его рельефа, Синай представляли себе в виде пирамидальной горы, совершенно уединенной и возвышающейся среди обширной равнины, где могли бы расположиться лагерем целые народы. Может быть, это представление верно относительно Синая евреев, ибо не доказано несомненно, что гора «Закона» находится в южной области пустыни, и географы ищут эту гору в пустынных пространствах Эль-Ариш, в Идумее или даже в Аравии: не существует никакого еврейского непрерывного предания, относящагося к горам южного полуострова, и израильтяне никогда не имели к ним особенного почтения. Как бы то ни было, массив, называемый ныне Синаем, представляет, в целом, группу гор, стоящих близко одна от другой и поднимающихся без видимого порядка над переплетающейся сетью бесчисленных уади; рассматриваемая с одной из вершин, эта область имеет вид волнующагося моря, волны которого разнообразно сталкиваются и пересекаются под влиянием противуположных и кружащихся ветров. Самая возвышенная часть, которую можно рассматривать, как центральный узел, занимает почти геометрическую середину полуострова: это—массив Джебель-Катерин, где видны следы древних ледников. Одна гряда гор отделяется от узла к северо-западу, чтобы образовать массив Сербал, ограниченный долиной Уади-Фейран; на юге, другая горная группа поднимает свою главу почти вровень с массивом Джебель-Катерин; далее тянутся другие горы, постепенно понижающиеся к мысу Рас-Могамед. Вся восточная покатость занята лабиринтом высот, над которым господствуют группы, называемые Джебель-Фарани и Абу-Месуль. Только на юго-западе горы являются в форме правильной сиерры над каменистым, усеянным мелким булыжником, пространством, называемым по преимуществу Эль-Гаах то-есть «Равнина». Полагают, что это бывшее морское дно, постепенно приподнятое; имея около 300 метров высоты у основания гор, эта равнина понижается ровным скатом к нынешнему берегу моря, и покатость продолжается под водами Суэзского залива, средняя глубина которого по средине фарватера 75 метров. Несколько острововидных бугров, как например, «Рога козла», высятся там и сям в равнине, и, следуя вдоль побережья, параллельные хребты цепи Джебель-Габелиех выдвигаются в виде полуострова на западе севернаго залива, образуемого некогда бассейном Эль-Гаах.

Какой между различными пиками Синайских гор должен быть признан той вершиной, которая первая была почитаема христианами, как священная гора, откуда снизошли на землю слова Закона, среди блеска молний и ударов грома? В разногласии с монахами, построившими свою обитель в центре массива, подле самой высокой горы, большинство исследователей приняли гипотезу Лепсиуса, который считает истинным Синаем Сербал или «Вершину Ваала» (2.046 метров). Впрочем, развалины церквей и монастырей, виднеющиеся у северной подошвы горы, остатки города Фаран-Фоиникон или «Пальмовый Фаран», тысячи надписей, оставленных пилигримами на соседних скалах в долине «Писаных камней», свидетельствуют о святости, которую некогда приписывали этой местности. Предание изменилось только после Юстиниана, когда он велел построить крепость близ горы Джебель-Катерин, и когда в соседстве основался новый монастырь. В прежния времена арабы ходили туда совершать заклание овец и приносить пучки травы—самое драгоценное, что им дает природа,—но у них нет никакого предания, которое делало бы из Сербала «Престол Аллаха» или «Седалище Моисея»; их почитание направлено на небольшую вершину, лежащую на северо-востоке, Джебель-Моннейджа или «гора Беседы», которую они считают той вершиной, где Моисей беседовал с Господом. Окруженный долинами уади, лежащими ниже временных потоков массива Джебель-Катерин, Сербал имеет более значительную относительную высоту, и арабы во все времена видели в нем гиганта полуострова. Во всяком случае, это—самая грандиозная гора: над предгорьями высоко поднимаются его голые стены, перерезанные пропастями и оканчивающиеся наверху гребнем, с виду неприступным и недосягаемым, разрезанным на остроконечные шпицы и пирамиды. Однако, на него можно взобраться, и со времени Бурхардта многие европейцы совершили восхождение на эту вершину. Вследствие минералогического явления, довольно редкого в граните, некоторые части Сербала изрыты естественными гротами. Кристаллы полевого шпата расположились в горной породе в виде расходящихся лучей или радиусов, и, будучи первые подвержены разрушительному действию времени, они, выветриваясь, оставляют после себя глубокия впадины, которыми и воспользовались отшельники, чтобы сделать из них себе жилища. Обыкновенно верующие смотрят на эти пещеры, как на дело рук самих пустынников, но в действительности почти вся работа исполнена тут природой. Человеку оставалось только дополнить внутреннее устройство естественных пещер нужными ему приспособлениями, высекая в камне грубые скамейки и алтари.

На склонах Сербала часто случается слышать сильные звуки, издаваемые кристаллическими песками, находящимися в движении. Один узкий проход этой горы, наклоненный в направлении к западу и имеющий около 15 метров в ширину, наполнен измельченными обломками кварцевых стен. Туземцы называют этот корридор Джебель-Накус или «Колокольной горой», потому что там слышен, говорят бедуины, звон колоколов монастыря—призрака, разгуливающего во внутренности Сербала. Путешественник слышит чарующие звуки, то слабые, как будто отдаленная игра на флейте, то сильнее, словно звуки близкого органа. Смотря по степени солнечного зноя, влажности воздуха и земли, количеству отделяющагося от скалы песка, силе бризы, ускоряющей или замедляющей распространение звуков, музыка кажется гармоническим вздохом или ревущим голосом горы. Другой Джебель-Накус (Нагус) находится в нескольких километрах от Тора, на южной оконечности цепи Джебель-Габелиях: это—тоже монастырь, гласит легенда, и колокол его регулярно каждый день звонит к вечерне.

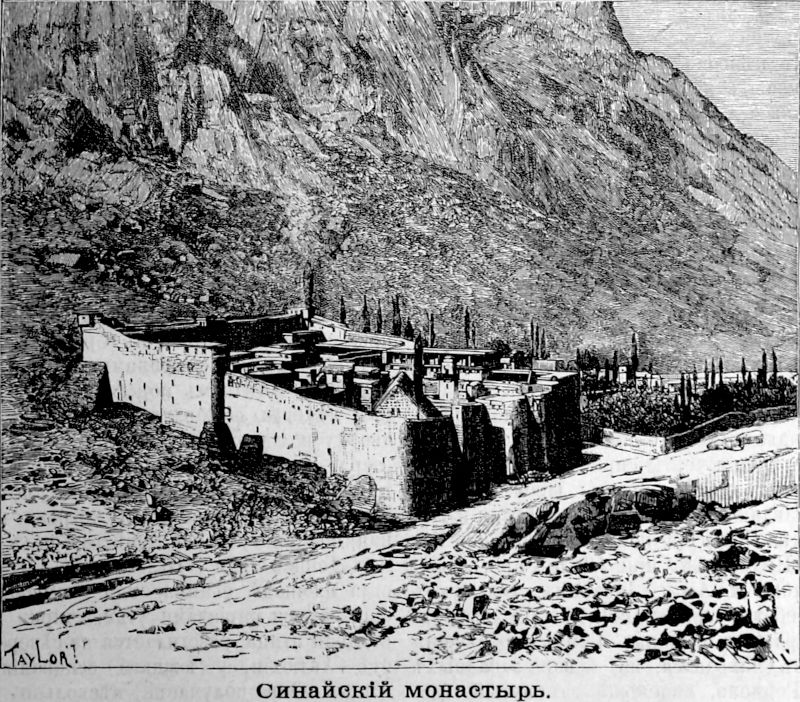

Джебель-Катерин, высочайшая вершина Синайской группы (2.599 метров), поднимает уже свою гранитную макушку в область зимних изморозей; в декабре путешественник Пальмер спал там на снегу. С этой высокой обсерватории видишь у себя под ногами бесконечную дорогу, начертанную узкими долинами временных потоков или уади полуострова, и берега двух заливов; вдали показываются даже горы Африки. На востоке Ум-Алови, «Мать вершин», высится почти уединенно: не есть ли это древняя Джебель-Элохим или «Божия гора»? На юге, Ум-Шомер или «Мать укропа» всего только на несколько метров ниже горы Джебель-Катерин; гора Тхебт, километрах в тридцати дальше к оконечности полуострова, есть также одна из высоких вершин синайской группы; но другие вершины гораздо ниже. Джебель-Муса или «Моисеева гора», которую монахи соседнего монастыря считают той самой вершиной, где был дан Закон евреям, поднимается только на 2.243 метра. Этот пик и его близнец—вершина Рас-Сафсафе или «Гора ивы», возвышающаяся севернее, господствуют над узкой долиной, притоком долины Уади-эд-Дейр, на краю которой группируются строения монастыря св. великомученицы Екатерины (1.530 метров), окруженные высокой каменной стеной; еще недавно внутрь монастырской ограды можно было проникнуть не иначе, как в корзине, поднимаемой на веревках. Община, защищаемая мнимым фирманом Магомета, могла держаться в течение веков под магометанским владычеством только под условием, чтобы была построена мечеть рядом с церковью. Монастырь этот очень богат: его пальмовые рощи рассеяны в разных оазисах полуострова, и даже на островах Крите и Кипре он владеет значительными недвижимыми имуществами. Монахи обладали несколькими драгоценными рукописями, которые теперь находятся в Петербурге. По мнению туземцев бедуинов, эти иноки держат в своих руках дождь и вёдро посредством книги Торы; священные письмена открывают или запирают водяные врата в тверди небесной. Место священное для христиан и магометан, Моисеева гора есть средоточие цикла легенд, относящихся не только к законодателю евреев и к странствованиям двенадцати колен Израилевых в пустыне, но также ко всем патриархам, святым и пророкам.

Параллельные складки гор Сирии, возвышаясь к середине своего протяжения в виде двух симметрических валов, Ливана и Анти-Ливана, придали соответственную форму рекам промежуточных борозд. Длинное понижение почвы, ограничиваемое краевыми горами запада, делится на две покатости, из которых одна наклонена к северу, а другая к югу; с одной стороны текут воды Оронта, которые соединяются с водами Александретского залива; с другой, изливается Иордан, проходящий последовательно через два озера, прежде чем потеряться в Мертвом море. Вправо и влево от этой срединной впадины, параллельной берегу Средиземного моря, постоянные реки и временные потоки или уади не имеют достаточного пространства, чтобы соединиться в бассейны значительного протяжения. Реки западной покатости впадают в Средиземное море тотчас же по выходе из своих дефилеев; потоки восточной покатости иссякают при входе в пустыню. Высота Ливана и Анти-Ливана, позволяющая им задерживать на проходе влажные морские ветры, и пещеристое свойство их горных пород, в которых вода циркулирует в подземных водопроводах, объясняют наибольшее обилие рек, текущих с этих хребтов, с одной стороны к Средиземному морю, с другой к пустынным равнинам. Между сирийскими притоками моря самый значительный после Оронта,—Лейтани; с другой стороны, из всех уади наибольшее количество воды катит к восточным степям река Барада. Но обе эти реки, Лейтани и Барада, получают начало в той же области, как Оронт и Иордан. Общие черты сирийской гидрографии представляют образ креста: Оронт и Иордан составляют ствол его, а Лейтани и Барада—ветви. Невысокие пороги равнины Эль-Бекая или «Низменной Сирии» (Келе-Сирии), между Ливаном и Анти-Ливаном, образуют общий хребет страны, центр расхождения вод в разные стороны. Близ пересечения бассейнов находится, на северо-западных скатах Гермона, маленький замкнутый бассейн Кефр-кука. По мнению туземцев, скопляющаяся в этом бассейне вода дает начало одному из источников Иордана.

Оронт известен у сирийцев под именем Нахр-эль-Аси или «Непокорной реки», данным ему либо потому, что его «нечестивый» поток бежит в сторону, противуположную Мекке, либо по причине его крутых поворотов, либо, как говорит Абульфеда, потому, что он течет между высоких берегов, в глубоком русле, где трудно черпать воду для орошения полей и садов. Он берет начало на западном склоне Анти-Ливана, в небольшом расстоянии к северу от Бальбека; но первые его воды, доставляемыя таянием снегов, неправильны в своем стоке; туземцы видят истинный исток реки в бассейне постоянной воды, находящемся в 35 километрах ниже первых оврагов. В этом месте скала открывается в форме воронки, и из отверстия камня, окруженного мелким кустарником, вытекает значительный ручей, к которому тотчас же присоединяется верхний поток; стены скалы, господствующие над источником с южной стороны, изрыты пещерами, где будто бы жил Марон, легендарный основатель маронитской секты; оттого и самый родник получил название Магхарат-эр-Рахиб или «Вертеп отшельника». Ниже, Нахр-эль-Аси встречает много препятствий, замедляющих его течение и заставляющих воды разливаться по сторонам в виде озер и болот. Выше Гомса, он образует обширное озеро, простирающееся, в среднем, на пространстве слишком 50 квадр. километров, благодаря римской плотине, поднимающей уровень более, чем на 3 метра; ниже, под Гамахом, он тоже разливается в прибрежные болота, остаток другого озера, образующагося от запруды, построенной близ Апамеи, ныне Калат-эм-Медик; наконец, он огибает предгорья массива Казий и омывает стены Антиохии; но прежде чем излиться в Средиземное море, он спускается быстринами по подводным камням, остаткам порога из скал, который некогда заставлял воды течь обратно кверху и задерживал их в виде большого озера. На месте древнего внутреннего моря теперь простирается обширная затопленная равнина, высотой около 40 метров, центральная впадина которой известна под именем Ак-Дениз или «Белое море». Эта болотистая площадь, окаймленная камышами, где скрываются мириадами утки, чирки и другая водяная птица, расстилается на северо-восток, от Антиохии, у южного основания хребта Аман. Она получает несколько ручьев, из которых важнейшие суть Нахр-Африн и ленивый поток, называемый Кара-су, «Черная вода», как многие другие истоки болотистых бассейнов. Амку, как называется равнина Антиохийского озера, грозит опасность скоро превратиться в огромное болото, так как водослив озера загражден и приподнят на 4 метра двумя запрудами, построенными для ловли угрей. Устье Оронта во все времена считалось северной границей Сирии: глубокая впадина, составляющая географическую границу, есть в то же время и граница рас: ни курды, ни туркмены не переходят ее; она же образует приблизительно раздельный пояс между двумя языками, арабским и турецким.

На восток от Оронта, все потоки, до евфратской покатости, принадлежат замкнутым бассейнам. Таковы река Ковеик (Куаик), берущая начало близ Аинтаба и текущая с севера на юг, теряясь, наконец, за Алеппо в болоте, размеры которого изменяются, смотря по обилию дождей и орошению, и Нахр-эль-Дахаб, река параллельная Ковеику и питающая большую себха. Джабуль, соляное озеро, берега которого окаймлены бахрамой из кристаллических плит. Возможно, что эти реки с замкнутым бассейном были некогда притоками Евфрата; цепь болот есть, может быть, остаток древнего речного русла, которое изгибалось к востоку, у основания небольшой цепи скал, соединялось с главной рекой в соседстве Балиса. В наши дни, наоборот,—один приток Евфрата сделался данником Алеппской реки: подземная галлерея, прорытая в тринадцатом столетии и недавно реставрированная, приносит этой реке часть вод Саджура.

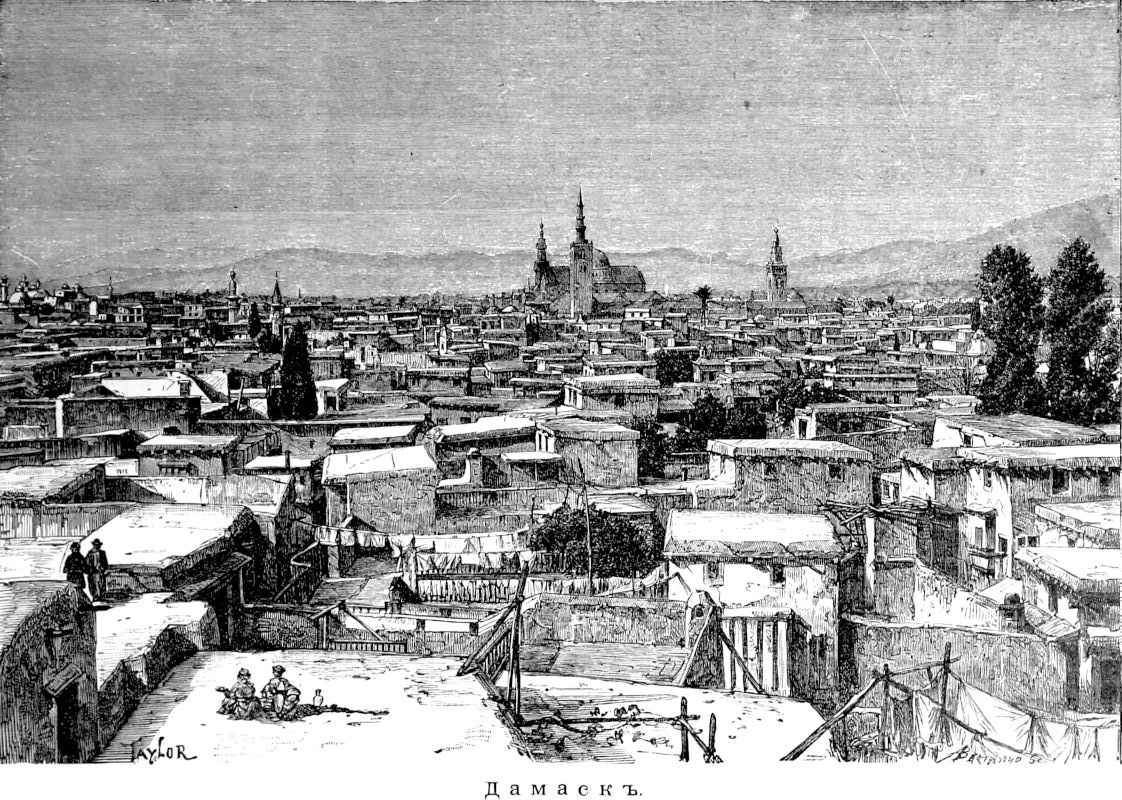

Дамасская река, в древности Хризороас или «Золотая река», тоже теряется в болотах, как и Алеппская. Образуясь из двух главных притоков, из которых один берет начало на восточной, а другой на западной стороне Джебель-Зебдани, высокого гребня Анти-Ливана, эта река вытекает из древнего озера и проходит эти горы глубокими вырезами, где слышен рев вод, часто невидимых между высоких стен. Но в глазах сирийцев этот дикий поток, спускающийся с Анти-Ливана, есть не более, как приток тихого и при том более обильного ручья, выходящего из наполненной голубой водой пропасти, глубина которой еще не измерена. Это родник Эль-Фиджех, на восточной отлогости гор: в народной географии постоянный источник всегда считается «головой или началом воды»; там воздвигались нимфеумы, и совершались религиозные празднества. Водопровод принимал ручей Фиджех и приносил его прямо в Дамаск: в наши дни чистая вода смешивается с молочной волной верхнего потока и из ущелья в ущелье спускается вместе с ней к равнине. Выше садов, она разделяется на ирригационные каналы, разветвляющиеся среди возделанных земель; затем сточные воды снова собираются в болотистых лугах. Когда несколько годов под ряд стоит сырое, дождливое лето, вода Барады и отведенных из неё каналов, так же, как воды реки Фарфар или Нахр-эль-Аруад, спускающейся с Гермона, разливаются обширными площадями, обозначаемыми даже именем «озер» или «морей»; но эти так называемые озера, которые доставили восточным поэтам такия блестящие сравнения, эти «голубые сапфиры, обрамленные изумрудами», суть не что иное, как печальные равнины, попеременно то покрытые водой, то обсохшие. Обыкновенно бывает последнее. В продолжение нескольких лет под ряд путешественник не находит там другой воды, кроме воды колодцев, выкопанных арабами. Там и сям маленькия болота показываются в ложбинах и чащах тростника, где устраивают свои логовища дикия свиньи; в других местах бывший берег обозначен только линиями тамарисков. Соляной налет покрывает почву и, смешенный с песком и обломками раковин, разносится ветром далеко по равнине.

На западной отлогости Ливана реки частью регулируются подземными водами, текущими под известковыми пластами гор. Так, Нахр-эль-Кебир или «Великая река» принимает в себя приток, Нахр-эль-Арус, в который впадает перемежающийся ручей, Нахр-Себти или «Река седьмого дня»: это—«Субботняя река» Иосифа. По преданию, несогласному с действительностью, этот источник, будто бы, иссякает в продолжение шести дней и течет только в седьмой день, в пятницу—по верованию мусульман, в субботу—по верованию евреев. В действительности, перемежки менее правильны, и продолжительность их изменяется, смотря по влажности или сухости года; обыкновенно течение ручья Нахр-Себти возобновляется через каждые два дня на третий. К югу оттуда, «Нахр-Кадиша» или «Святая река» получает воды с высочайших вершин Ливана, с Тимаруна и Махмала: это «Райская река», и одно из селений в её бассейне носит название Эдема.

Другая полноводная река, Нахр-Ибрагим, в большей части своего течения—подземный поток. Она берет начало на восточном склоне Ливана и течет в расселинах под горой, чтобы снова появиться в виде источника на покатости Средиземного моря: явление, подобное тому, какое представляет западная Гаронна, которая образуется из тающих снегов Маладетты и низвергается в пропасть, называемую «Воловьей ямой», чтобы выступить затем на поверхность, несколькими километрами севернее и 600 метрами ниже, в виде бьющего из земли ключа, называемого «Goueil de Djoueou». Но верхний ручей Нахр-Ибрагима не постоянный поток. Пещера истока, находящаяся близ деревни Ямуне, пересыхает к концу лета и в начале осени; течение его перемежающееся; когда он появляется, что бывает почти всегда около 8 марта, вода выбрасывается из отверстия в виде «извержения»; он образует тогда большой ручей, выходящий из скалы шумным каскадом и бегущий в каменистом русле, к глубокой воронке, называемой «пропастью» или балау. Весной, когда таяние снегов увеличивает объем жидкой массы, скрытые галлереи оказываются недостаточно широкими, чтобы вместить всю низвергающуюся в них воду: воронка при селении Ямуне быстро выходит из берегов, и вся окружающая котловина наполняется водой: на месте каменистой, покрытой булыжником, равнины видишь озеро, имеющее от 3 до 4 километров в длину, по Борте—даже 6 километров, по Бертону и Теруитту Дреку—и 1.800 метров в ширину. Павел Лукас говорит, что озеро было недавнего образования, во время его путешествия, в семнадцатом столетии: на дне виднелись еще остатки поглощенного водами города; купаясь, он отдыхал на террасе потопленного дома и мог исследовать развалины города, который, по его словам, был «красив и хорошо построен». До 1870 года, озеро Ямуне, хотя подвергавшееся большим колебаниям уровня, никогда, говорят, не исчезало совершенно, благодаря толстым слоям грязи, покрывавшим дно впадины и залеплявшим все его щели. Когда же прибрежные жители, убрав этот ил, открыли таким образом подземные шлюзы, озеро вдруг понизилось и, наконец, совсем исчезло; с тех пор оно имеет временное существование. К югу от Ямуне, другое озеро, Легмия, тоже без видимого истока, вероятно, также имеет скрытые истоки, вода которых вновь появляется в виде ключей на западной покатости Ливана. Подземные воды населены очень маленькой рыбкой, phoxinillus Libani, которая выливается из воронки Ямуне вместе с выходящей из берегов жидкой массой.

Средняя высота озера Ямуне исчисляется в 1.375 метров, а воды, вновь появляющиеся на поверхности на западе, по другую сторону массива Джебель-Мнеитри, вытекают в месте, лежащем на 150 слишком метров ниже воронки, через которую они уходят. Один из источников, называемый Акурой, бьет ключем на дне обширного цирка, открывающагося непосредственно на западе от озера Ямуне; самый обильный, известный специально под именем Мара или «Пещера», берет начало гораздо южнее, в высокой долине Афка, у западного основания хребта, господствующего над озером Легмия. Ливанский Воклюз—одно из грандиозных местоположений Сирии. Вокруг источника развертывается обширный амфитеатр скал в шестьсот или семьсот метров высоты; меловые стены, почти вертикальные, представляют лишь скудную растительность кустарников, выходящих из расселин пучками, но местами скала разрезана в виде ступеней, на которых растут сосны и можжевельник: белая стена опоясана до самой вершины полукругами зелени. При основании восточной стены открывается пещера, почти четыреугольная, около 60 метров в ширину и вышину, откуда вытекает прозрачная, как хрусталь, вода, спускающаяся шумящими каскадами. Ниже старого моста, поток снова низвергается тремя водопадами, до такой степени правильными, что можно подумать, будто пласты скал высечены рукой человека. Большие деревья свесились над чистой водой, где отражалась фигура Адониса, когда Венера, говорит легенда, влюбилась в молодого охотника. Река, вытекающая из пещеры Афка и впадающая в Средиземное море в 6 километрах к югу от Джебайла, древнего Библоса, так и называлась у финикиян и греков Адонисом; магометане и евреи, отвергая языческое предание, дали священной реке имя своего патриарха Авраама. Адонис превратился в Нахр-Ибрагима, храм Венеры, стоявший на мысе над источником, разрушен, но окрестные поселяне и теперь еще, в годовщины древних празднеств, привязывают лоскутки к кустам, растущим между камней. Каждый год, после сезона дождей, воды Нахр-Ибрагима, насыщенные илом, принимают красноватый цвет, и море окрашивается на далекое пространство. Эта глина была кровь Адониса, растерзанного зубом вепря. Нахр-эль-Кельб или «река собаки», называемая древними Ликус или «река волка>, изливается в море к северу от Бейрута и питает этот большой город своими водами; очень замечательный, как и Адонис, гротами, аркадами, воронкообразными впадинами своего бассейна, он вытекает из глубокой пещеры, где слышен рев вод: отсюда, может быть, и самое имя реки. Английские инженеры, перехватившие этот поток, чтобы провести его в Бейрут, проникли до расстояния 1.200 метров в подземной галлерее, оглашаемой шумом каскадов.

Леонтес, большая река, в сравнении с Адонисом, зарождается на север от Бальбека, в нескольких стах метров от первых горных ручьев, спускающихся к Оронту; но, как и для всех других сирийских рек, происхождение этой реки ищут не в верхних ручьях, часто безводных, но в главном источнике верхнего бассейна. Главный ключ, перемежающийся водомет, который считают истинным Леонтесом, или Нахр-эль-Лейтани, бьет из земли в одном ущелье Анти-Ливана, верстах в 25 к югу от Бальбека; в том месте, где этот ручей соединяется с ручьем равнины, он гораздо полноводнее последнего. Усиливаемый тысячью источников, ручьев и ручейков, которые с Ливана и Анти-Ливана посылают ему свои струи, Лейтани, который катит, средним числом, 143 кубическ. метров в минуту, казалось бы, должен продолжать свое течение в означенном направлении, следуя вдоль основания Анти-Ливана и его продолжения, Гермона. Вероятно, когда-то в давния времена южные воды Келе-Сирии в самом деле изливались в долину, по которой теперь протекает Иордан; но расселина в горах позволила Леонтесу перейти Ливан и направиться к Средиземному морю. Долина делается глубже и превращается в ущелье; справа и слева высятся стены гор. Под террасой, на которой расположена деревня Ягмур, пропасти, между которыми скользит пенящаяся река, имеют слишком 300 метров в глубину; каменные глыбы, упавшие с карнизов утеса, остановились на выступах стен, над бегущим внизу потоком, и образуют естественный мост, обросший кустарником. За ягмурской тенистой следует ряд других ущелий; ничто не указывает трещины, где течет ручей—так хорошо соответствуют волнообразные повышения и понижения почвы того и другого склона; в некоторых местах щель так узка, что деревья, растущие на двух противуположных берегах, переплетаются своими ветвями; смельчак мог бы пройти поток по этому воздушному мосту. Грозный средневековой замок, Бофор (Beaufort) или Касгат-эш-Шукиф, вновь отстроенный во второй половине двенадцатого столетия одним сеньором из Саглетты, высится на вершине гребня западного утеса. В 3-х километрах ниже этой разрушенной крепости, крутой поворот реки указывает конец ущелья, перерезывающего Ливан. Нахр-эль-Лейтани, известный с этих пор под именем Нахр-Касимие или «река раздела», течет прямо на запад и изливается в море в семи или восьми километрах к северу от Тирского полуострова.