Глава XIII Страна сомалей и восточных галласов

Эта восточная область Африки, выступающая из остальной массы материка настолько, что ограничивает на юге Аравийский залив почти на протяжении тысячи километров, есть одна из стран, представляющих наиболее единства, как по географическому расположению, так и по населяющим её народам. В целом Сомалия или Сомаль представляет страну треугольной формы, ограничиваемую на севере—Аденским заливом, на востоке и юго-востоке—рифами и пляжами Индийского моря вплоть до устья р. Таны, а на западе—горной цепью, посещенной лишь в немногих местах, которая образует внешнюю окраину плоскогорий, от Кении до Вошо и до Анкоберских гор. Это пространство, площадь которого превосходит миллион квадратных километров, населено племенами, представляющими большое этническое сходство на всем его протяжении и, повидимому, не изменившимися с тех времен, о которых повествуют памятники древнего Египта.

Хотя Сомалия принадлежит к истории уже несколько тысячелетий, она почти совершенно осталась вне европейского влияния, преобладающего ныне почти во всех странах, омываемых океанами. Далеко не окончено даже географическое исследование территории: так, не известны ни маршруты Jorge’a de-Abreu, в 1525 г. сопровождавшего эфиопскую армию к берегам озера Зуаи, ни маршруты Antonio Fernandez’a, проезжавшего чрез край спустя столетие. Маршруты путешественников, проникавших далее всего внутрь страны: Gruttenden’a, Burton’а, James’a, von der Decкеn’а, Brenner'а, Menges’a, Revoil'я, Paulischke, Mokhtar-Bey’я—останавливаются на большом расстоянии от тех гор, которые ограничивают плоскогорие галласов, и не соединяются с маршрутами посетителей Эфиопии: Abadie, Avanchess’a, Ceccni и Traversi; сети дорог еще не перекрещиваются, как в большей части других стран африканской территории. К тому же, современное политическое состояние сомальского края делает его изучение трудным, опасным и дорого-стоющим, так как, вследствие разделения племен на небольшие отдельные кланы, путешественники при каждой остановке вынуждены уплачивать, хотя и под видом подарков, за право прохода. Затем чужеземцам, как и во всей тропической Африке, приходится приспособляться к опасному климату, хотя, благодаря своей сухости он менее гибелен, чем климат в других знойных областях; многие из путешественников не вынесли трудностей пути и скончались, а иные даже были убиты. Вообще, известным в своем целом край этот сделается только после того, как в приморских городах поселятся европейцы и как им удастся—в качестве ли союзников, или в качестве властителей—проложить торговые дороги внутрь страны. Уже в правление хедива Измаила, когда египтяне овладели верхним бассейном Нила вплоть до границ У-Ганды, они пытались основать свое могущество и на Сомальском берегу, и флот их появлялся перед некоторыми портами на этом побережье; однако, вмешательство Англии воспрепятствовало новым фараонам присоединить к своей державе также «страну благоуханий». Ныне взаимно соперничествующими в утверждении своего влияния являются в особенности Великобритания и Германия. Германцы оффициально присоединили южный берег, на котором они уже и окрестили один из портов Ноhenzollern-hafen’oм; англичане же властвуют в северных областях края, расположенных насупротив их могущественной крепости, Адена. Остров Сокотра, который, находясь в самом углу материка, стережет одновременно оба берега, также считается англичанами принадлежащим к британской территории.

Относительно оси гор, направляющихся от Кении к эфиопскому массиву, можно высказать лишь одни предположения; не известно, пока, где оканчивается окаймленная вулканами низменность, которая, в крае мазаев, разделяет две половины плоскогорий между Нианцой и склоном к океану. Судя по рассказам туземцев, кажется вероятным, что эта великая расселина не переходит границ озерной равнины Замбуру, и что к северу от этого бассейна, горы, ориентированные с юго-запада на северо-восток, и параллельные побережью Индийского океана, расположены в виде последовательно повышающихся одна над другой цепей, как уступы нагорья. В одной из этих цепей высится гора Вошо, которую Аббади видел с расстояния 200 километров. Далее, к северу, Cecchi и Chiarini—перейдя, в 1879 году, краевые горы, достигающие здесь, в среднем, высоты от 2.800 до 3.000 метров,—спустились с плоскогорья, на котором возвышается Уариро, а затем, чрез горный проход, проникли и на нижния террасы, изливающие свои воды в бассейн р. Уэби. На севере, две параллельные цепи угасших вулканов ограничивают углубление, на котором находятся три озера, виденные путешественниками издали: самое северное из них, Зуай, лежит на высоте 1.840 метров; о нем прежде полагали, будто оно приток Ауаша, тогда как, напротив, оно само получает несколько притоков с севера, и, между прочим, «огромную» реку Катару (Katara); затем, по словам туземцев, оно изливается на юг во второе озеро, Хогга; возможно, что один исток из этих резервуаров направляется к югу на соединение с р. Джуба. На севере, Ауаш прорезывает также гору, образуя глубокую клюзу, за которою виднеются профили горных вершин страны Шоа.

Между краевой цепью нагорья и берегом океана, склон страны не представляется однообразным: Guillain, Wakefild, James и другие исследователи упоминают о существовании как уединенных пиков, так и возвышенностей в виде цепей и массивов, которые прерывают однообразие равнин. В северной же части Сомальского края наблюдается приподнятие поверхности в виде неправильных гор, в целом тянущихся параллельно побережью Аденского залива, и по своей формации походящих на те аравийские цепи, которые находятся насупротив, по ту сторону этого рукава моря: таким образом, вулканические массивы на обоих берегах соответствуют друг другу. Группа Харрарских гор—окружающих величественным амфитеатром город того же имени—может быть рассматриваема как западный предел этой береговой цепи. Одна из тамошних вершин, находящаяся к юго-западу от города Харрара, Мулата, имеет около 3.000 метров высоты; другая, Хама, на северо-западе от одноименного с нею города, достигает 2.263 метров, а остальные вершины переходят за две тысячи метров. К востоку от этих гранитных гор, водораздел между склонами к Аденскому заливу и к Индийскому океану выравнивается и представляет лишь незначительные возвышения; он простирается даже в виде обширной, почти непрерывной степи, северная окраина которой постепенно понижается в направлении к северному побережью моря; Burton назвал эту степь «прерией» Марарской. Это плоскогорие, огу по-сомальски, прорезанное оврагами, почти всегда сухими, резко оканчивается кручами и откосами бора (bor), т.е. береговой горной цепи; эти кручи и откосы состоят из гранита с прожилками белого кварца, а вершины их покрыты песчаниками и известняками; потоки, образующиеся из дождей, орошающих высоты, сносят растительную землю в овраги, в которых и виднеются кое-какие, имеющие бледную листву, акации, похожия на захиревшие оливковые деревья; клюзы, по которым, после ливней, сбегают ручьи, открываются в виде расселин в скалах бора, а внизу простирается приморская равнина goban, с её уади, её попеременно болотистыми и солончаковыми углублениями, дюнами и пляжами.

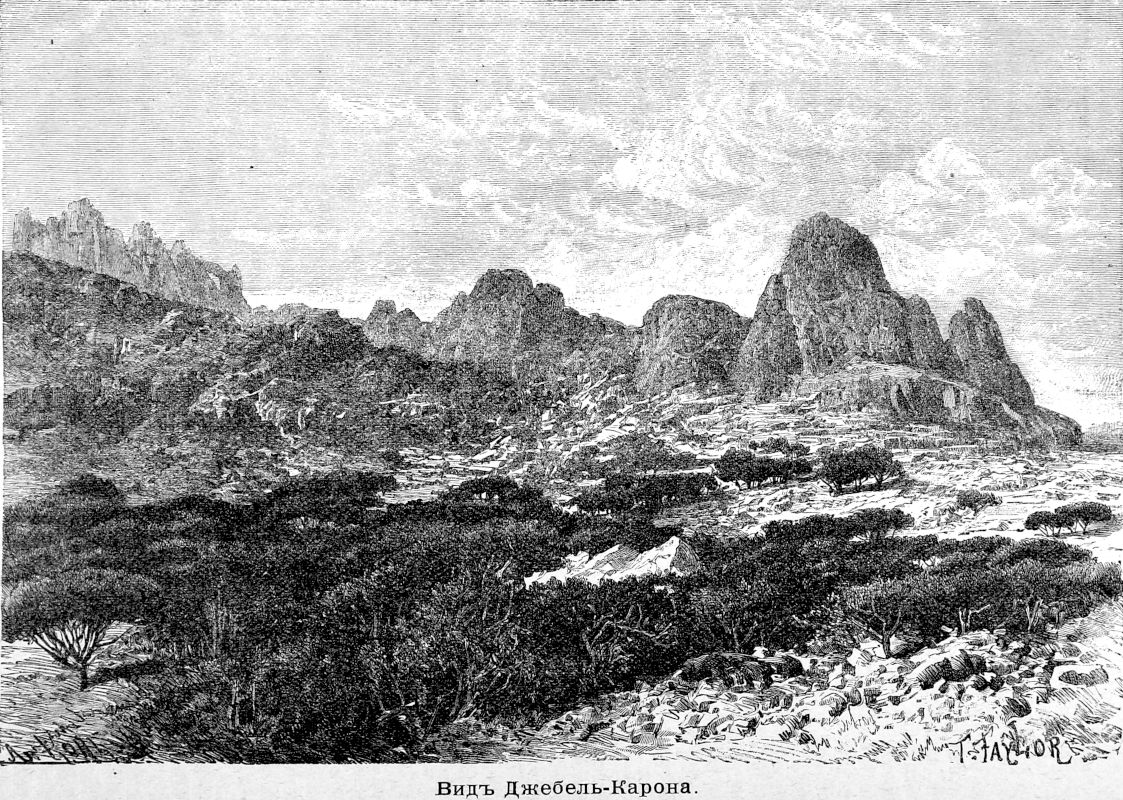

К югу от Берберы высятся вершины приморских гор, из которых одна, Ган Либаш, или Торо, с двойным лесистым пиком, превышает две тысячи метров (по Haggenmacher’y 2.895 метров); узкий проход между двумя склонами к морю находится на высоте 1.350 метров. Затем, по направлению к востоку, хребет все более и более приближается к морскому побережью: высокие вершины, как-то: Голис, Анкор (1.130 метров), пирамида Хаис (1.880 метров), гора Айренсит (1.590 метров), вблизи прохода Яффар, в среднем, находятся не более, как в тридцати километрах от поморья; скалистые откосы следуют один за другим между гребнем гор и плоским песчаным берегом, и лишь местами виднеются узкия зеленеющие равнины около устьев оврагов. Оконечность выступа африканского материка разрезана глубокими брешами на отдельные плоскогория, большие четыреугольные массивы, на которых виднеются там и сям уединенные вершины. Таким образом восточный выступ материка явственно ограничен на юге оврагом Тогуэни, нисходящим по направлению к Аденскому заливу, и другим, спускающимся к Индийскому морю. Около окраин этого известкового плоскогория возвышаются: на западе—Джебель Карома (Курмо), высотою в 1.220 метров, еще и поныне носящая лишь едва измененное наименование «горы благоуханий (aroma)», некогда данное ей греческими мореплавателями; на востоке—Гор-Али, имеющая ту же высоту, и еще одна вершина около мыса Гвардафуй, достигающая 760 метров.

Самый мыс—прославленный «мыс благоуханий», рас Ассир, т.е. «Невольничий мыс», Джард-Хафун арабов, Гирдиф, Гирдифо или Ярдаф по-сомальски, и Гвардафуй европейских мореплавателей—представляет почти вертикальную стену, господствующую на 275 метров над теми волнами, которые катятся у его подножия. Корабли могут огибать этот мыс около самой скалы; однако, несмотря на глубину около него моря, мало найдется морских пространств, где бы, сравнительно, кораблекрушений было больше, или где бы кораблям приходилось бросать лот с большею осторожностью для избежания несчастия: поэтому большинство моряков, вопреки этимологии, объясняют наименование мыса происходящим от итальянского слова guarda, употребляемого в франкском языке в смысле «берегись»! Во время юго-западного муссона, море обыкновенно находится в волнении, погода пасмурна, и горизонт скрывается в густом тумане; кроме того, течения в море весьма стремительны и быстро меняются по соседству с землею, направляясь то к берегу, то в открытое море; вот отчего, очутясь посреди этих мощных спорных течений, мореплаватели начинают чувствовать себя в безопасности лишь на глубине шестидесяти метров. Если же суда оплошают, то увлекающее их течение сносит их всегда к югу от мыса, к берегам хорошо известной бухты, где их и поджидают люди, пользующиеся кораблекрушениями. В 150 километрах к югу от мыса Гвардафуй, в море вдается другой опасный мыс, Рас-Хафун или Медуду. В действительности, это—обрывистый четвероугольный остров, верхнее плоскогорие которого усеяно холмами, высотою от 120 до 185 метров. Низменный перешеек, длиною приблизительно в двадцать километров, покрытый скудным кустарником, соединяет остров Рас-Хафун с твердою землею, разграничивая, таким образом, две бухты: южную и северную, в которых, попеременно, смотря по тому или другому направлению муссона, арабские гребные суда и бросают якорь. Owen упоминает об одном предании, которое гласит, будто португальцы начинали прокапывать канал между двумя бухтами, с целью превратить остров в неприступную крепость. Возможно, что приподнятие песчаной стрелки Рас-Хафуна над водою произошло вследствие общего изменения в уровне земель и морей, так как во многих местах видны прежние, усеянные раковинами, пляжи, далеко вдающиеся внутрь континента. Вся эта часть берега, за исключением устьев дождевых потоков, скалиста. К югу от Рас-Хафуна, на протяжении более 500 километров, морское побережье называется Барр-эль-Хассайн, т.е. «суровая земля», «земля скал»: может-быть, говорит Owen, наименование «Хассайн» тождественно с именем «Azania», уже употреблявшимся греками, и с именем «Земля Ажан», означенным на старинных картах. Высота прибрежных утесов колеблется между 60 и 120 метрами, а прорезывающие их овраги ведут к каменистым степям, валуны которых во многих местностях прикрыты черноватым кремнистым слоем, усеянным железистыми «комками». Эти высокие равнины напомнили Revoil'ю вид провансальской Crau. На берегу полоса вышедших из-под воды караллов, шириною в несколько километров, повидимому, свидетельствует о поднятии земель или о понижении моря в этих морских пространствах: цепь дюн, указывающая прежнее побережье, находится в некотором расстоянии внутри материка.

Самою значительною из рек сомальского края—как по обилию вод, так и по длине—должна быть признана та река, которая зарождается в самом сердце Эфиопии, под именем Гугзы (Gougsa), и в начале описывает большую кривую к северу, востоку и юго-востоку Каффских гор, как будто идя на соединение, на западе, с рекою нильской системы—Собат. Такое именно предположение и высказывал Antoine Abbadie, видевший в этой реке южную дружку Голубого Нила, которая, посредством подобной же дуги, описываемой в обратном направлении, идет на соединение с Белым Нилом. Но, хотя ни один путешественник еще не видел долин и клюз, которыми Гугза—называемая в этой части своего течения также Умою—выходит из области Эфиопских Альп, однако показания туземцев согласно свидетельствуют, что, обогнув на юг массив Вошо, река, чрез пролом в краевой цепи, убегает на восток и течет по стране галласов; называется же она прибрежными пастухами и земледельцами Дауа или Дурка, а также Уэби (Веби), при чем последнее наименование едва отличается от «Абаи», т.е. Верхний Нил, и также означает «реку» или «текущую воду». Соединясь со многими другими Уэби, эфиопская река принимает, наконец, направление с севера на юг и впадает, километрах в сорока к югу от экватора, в Индийское море; это Джуба (Джеб, Джуб) арабов, и rio dos Fuegos древних португальских мореплавателей.

Масса воды, несомой Джубою, не настолько обильна и сильна, чтобы глубоко размывать бар, образующийся при устье, вследствие чего морякам лишь с большим трудом удается проводить свои небольшие гребные суда над этим порогом при входе; в 1798 году, английский военный корабль производил было исследование вод около устья Джубы, но шлюпка, пытавшаяся проникнуть чрез бар, опрокинулась, и весь экипаж её погиб, либо утонув в Джубе, либо подвергшись смерти от руки прибрежных сомалей. В 1865 году, исследователь фон-дер-Декен также проник в реку, но вскоре затем в её порогах потерпел крушение. В 1873 году, американец Chaille Long, посланный хедивом, проник чрез бар и поднялся вверх по реке на 278 километров; не будь он, затем, отозван, он мог бы плыть и дальше, так как Джуба достаточно глубока. Воды реки, будучи задерживаемы при устье цепью красных дюн, окаймляющих берег, перемещаются, параллельно побережью, к юго-западу, в одном и том же направлении с прибрежных течением в море. В этом же направлении расположены, кверху от устья, боковые озера и болота, в которые изливается избыток вод при наводнениях. Река Шери, родящаяся в этой болотистой области и извивающаяся в направлении к юго-западу, в углубление, параллельное плоскому берегу и гряде его дюн—повидимому, есть не что иное, как прежний рукав Джубы, хотя между устьями их обоих и оказывается расстояние в 130 километров. Южное из этих устьев, т.е. устье Шери—называемое по-суахелийски Мто-Бубаши, а по-английски Порт Дурнфорд,—ныне окрещено германцами именем «Гогенцоллернская гавань»; это превосходный порт, в котором самые большие корабли могут становиться на якорь в разстоянии нескольких километров кверху от бара. Цепь рифов—образующийся будущий берег—протягивается впереди нынешних пляжей; все же физические черты поморья: подводные рифы, берега, дюны и течение в реке орьентированы в одном и том же направлении.

Река Уэби, подобно другой Уэби, начинающейся в Каффских горах, имеет свой главный исток тоже в Эфиопии, но в Гураге и на предгориях краевой цепи, в небольшом расстоянии к югу от Ауаша. Эта Уэби, т.е. «река», не имеет особого наименования в географической номенклатуре; питают ее воды, собирающиеся с весьма большого бассейна. К ней устремляются все потоки на пространстве от Гураге до Харрара, но не все они достигают её, особенно в сезон суши, и многие теряются в солончаках. Подобно Нилу, Уэби выходит из своих берегов, орошая богатые равнины Огадена, этого «рая Сомалии». В нижнем своем течении, она, как и Джуба, поворачивает к югу; но, подходя к морю, она уже не имеет достаточно силы, чтобы проложить себе путь чрез вал из дюн; поэтому, пройдя по прямой линии вдоль внутреннего фаса вала на протяжении приблизительно 275 километров, Уэби теряется в болоте, не докатив, таким образом, своих вод до Джубы. Это любопытное явление, что могучий поток тщетно усиливается пробить себе дорогу сквозь песчаный вал и следует вдоль подошвы этой ограды, образуя как бы широкий ров в военном укреплении. Туни,—коса, отделяющая сейчас описанную часть нижнего течения Уэби от океана—имеет, в среднем, километров двадцать в ширину. Ядром этой цепи дюн служат несколько скалистых массивов, которые образовались из тех же рифов, выступивших из-под воды.

Другие реки, текущие к северу от Уэби, по той области Сомальского края, которая постепенно съуживается к северо-востоку,—достигают до моря только после исключительно обильных дождей; по крайней мере влагою их песчаного ложа питаются прибрежные кустарники. Самая большая из этих рек, зарождаясь непосредственно к востоку от Уэби в Харрарских горах, пропадает, под именем Туг-Фаг, в болоте областп Гауйя. Другой туг или уади, беря свое начало к югу от гор Бербера, теряется в области Миджертин, более, чем в двухстах километрах от моря. Последний туг на океаническом берегу—это Туг-Даррор т.е. «ручей тумана», устье долины которого открывается между Рас-Гафуном и Гвардафуем. На склоне Аденского залива, русла потоков представляют лишь короткие овраги в толще утесов: в них вода течет столь же редко, как и в ущельях противоположного, Аравийского, берега.

Климат Сомальского края походит на климат Занзибара—в южных областях, на климат Аравии—на склоне Аденского залива, а на западе, на терассах и на предгориях Эфиопии, он приближается к климату Шоа. Правда, что, в целом, территория сомалей находится в сфере северо-восточных пассатов, но под влиянием изменений барометрического давления и температуры, в направлении этих ветров часто наблюдаются уклонения, при чем ветры начинают уже дуть внутрь материка, либо Африки, либо Аравии. С наибольшею правильностью дуют пассаты, в направлении юго-запада, параллельно Сомальскому берегу, в течение месяцев северной зимы, с октября по март; в течение же летних месяцев, нормальный ветер держится в обратном направлении: муссон несется к северо-западу и даже к северу; иногда частные скачки увлекают этот атмосферный поток, вместе с облаками и влагою, также и на запад. Средняя температура зимы колеблется между 24° и 26°, а летом она приблизительно держится на 30°; по Менгесу, крайния температуры, наблюдаемые на берегу Берберы, представляют лишь разницу в 12°; ночью с 28 на 29 ноября было 19,8°, а днем 2 апреля 31,8°. Правильные зимние дожди, впрочем, не обильные и сопровождающиеся легкими грозами, приносятся северо-восточными пассатами, с декабря по март; но обыкновенно небо чисто в это время года, или же затемняющие его облака проходят над берегом, не разражаясь дождем. Период влажности бывает во время южного муссона, с апреля по июль или август: тогда северные бури разражаются над поморьем, ливни переполняют кратковременные потоки и степь снова зацветает. За этим сезоном дождей, га или гуги по-сомальски, следует хага, облачное, но сухое время, в продолжение которого земля опять становится бесплодною; после этого наступает даир, т.е. сезон дождей, и джилал—месяц суши, предшествующий большим дождям. Эти различные сезоны запаздывают в направлении с востока на запад, т.е. от поморья к плоскогориям, но дождевые облака, удерживаемые на склонах гор, изливают там гораздо большее количество воды: годичную высоту слоя дождя, выпадающего на Шоа, исчисляют в один метр.

В низменной области, мало орошаемая почва, конечно, неплодородна; редки такия привилегированные местности, где растительность походит по богатству и блеску на растительность индийских побережий под тою же широтою: скудные дожди и ручьи, переполняющиеся солоноватою водою, могут питать только тощие и не густо растущие растения. На берегу моря виднеются только солянки (salsolae) и другие растения солонцоватых земель, если вблизи нет уади, берега которых, в таком случае, окаймлены зеленеющими деревьями; на холмах и горах видны камедистые акации, мимозы, молочаи, росно-ладанные терминалии, деревья, приносящие ладан и мирру,—всё растения с редкою и мелкою листвою; olibanum или boswellia произрастают даже на обнаженных скалах, к которым их белые корни прикрепляются на-подобие пластыря. Однако, в направлении к югу, ветвистые и густо-лиственные деревья становятся все многочисленнее и многочисленнее. Финиковые пальмы показываются группами только по соседству с приморскими городами, но плоды их не достигают зрелости, так как сомали не научились оплодотворять женские деревья, а торгующие финиками арабы упорно воздерживаются от обучения их этому. Пальма дум произрастает там и сям, но банановые деревья существуют только в приморских садах. В горах внутри страны, ботаники собрали большое число новых видов. Некоторые хорошо орошенные склоны гор, каковы, напр., на Ган-Либахе, покрыты роскошной растительностью, не менее красивою, чем растительность эфиопских гор. Натуралист Менгес нашел там гигантский можжевельник и великолепную джибару, выносящую свою цветовую стрелку на несколько метров в высоту. Кофейные деревца процветают на предгориях массивов Шоа. Центральная область края, Огаден, возвышение которой, в среднем, достигает девятисот метров, представляет, по Sottiro, обширное степное пространство: после дождей она становится морем высоких трав, прерываемых в некоторых местах каменистыми полями.

Что касается фауны, то она такая же, как и на земле галласов в эфиопских горах, с тою только разницею, что, по мере приближения к морскому побережью, она все более и более беднеет. Слоны и другие большие животные водятся лишь в южных и западных частях страны, которые обильнее всего орошаются и которые обладают самою богатою растительностью; стада этих массивных толстокожих взбираются на откосы Ган-Либаха, уже весьма трудно доступные и для человека; они населяют также степи Огадена и отходят к берегам Уэби, чувствуя приближение смерти. В лесах, кустарниках и каменистых местностях северных областей водятся различные виды обезьян, особенно павианы; лев рыскает в кустарниках Огадена, леопарды, гепарды, шакалы, гиены и другие животные из семейств кошачьих охотятся там на живых зверей или же питаются трупами; страусы и стада диких ослов, газелей и антилоп, между которыми Менгес открыл новый вид, пасутся на плоскогориях; зайцы и другие грызуны обыденны в приморских областях; macroscelideue, которых Revoil называет «крысами с хоботом», сидят на скалах на-подобие белок, моются передними лапками и моментально подскакивают, чтобы схватить какое-нибудь насекомое. Между ящерицами есть одна, agama Rueppellii, которая меняет цвет, когда ее пытаются схватить; другая, uromaslix batilliferus, укрывается в щель скалы и выставляет оттуда своему преследователю хвост, усаженный колючками. К фауне страны принадлежит также очень красивый вид цесарок, acryllium vulturinum; у него голова коршуна и в большей части также и повадки этой хищной птицы, так как он питается не только зернами, но также маленькими зверьками и падалью. Натуралисты, посетившие Сомальский край, между прочим, фон-дер-Деккен и Ревуаль, нашли много новых видов моллюсков и насекомых, и между последними новый вид термита, возводящий свои муравейники в форме обелисков. В соседних морях, рыбаки налавливают много акул, мясо которых вывозят в Занзибар, а плавники в Китай, где эта слизистая снедь считается лакомством.

Сомали африканской оконечности, называвшейся тогда Пунт, были известны древним египтянам: в одном из храмов Фив, Деир-эль-Бахари, путешественники Dumichen и Mariette нашли замечательную стенную живопись, изображающую уплату дани камедью, росным ладаном и миррою, полагаемыми перед египетской царицей жителями Пунта, которые, на картине, одеты в костюм нынешних сомалийцев и имеют такую же наружность. Так как эти древние обитатели Пунта уже обладали металлами, то следовательно найденные во многих местностях края орудия из кремня принадлежат к эпохе, предшествовавшей по крайней мере на тридцать шесть веков. Однако, большинство сомалей, не зная своего настоящего происхождения и в то же время заботясь, в качестве ревностных мусульман, о том, чтобы в числе их предков были святые, имеют претензию считать себя происходящими из одного семейства арабских Корейшитов: подобно данакилям, они именуют себя близкими родственниками пророка, а в Мекке показывают и дом своих предков. Развалины, открытые в Сомальском крае,—совершенно бесформенные, так что невозможно определить по характеру их архитектуры, в какой цивилизации: египетской, ассирийской или персидской—принадлежали древние обитатели края; однако, нашли тысячу предметов, которые свидетельствуют о значительной торговле со всеми теми приморскими областями, которые соединяет периодическое движение муссона: эмальированные и стеклянные вещи, лакированные чаши, каменные и алебастровые вазы, драгоценные жемчужины и самоцветные камни доказывают, что предки сомалей были в то время в сношениях с промышленными и богатыми восточными народами; внезапное разрушение какого-нибудь торгового города на поморье не дало бы случая раскапывателям отыскать в мусоре развалин столько замечательных остатков, сколько представляют руины городов, разрушенных две или три тысячи лет тому назад. В некоторых частях Сомальского края многочисленны также могильные курганы, относящиеся к этим отдаленным временам; они вообще представляют пирамидальные нагромождения камней, с рассеянными по ним раковинами, костями рыб и инструментами из последовательных периодов, каменного, бронзового и железного. Могилы, которые были разрываемы в окрестностях Зейлы, повидимому, галлаского происхождения, а по соседству туземцы показывают кладбище «огромного города», который будто бы, тоже принадлежал галласам; однако, ближайшие деревни галлаского племени находятся ныне в двухстах километрах расстояния от Харрарского края. Происходили, следовательно, великия переселения, перемещавшие народцы и расы; но следует заметить, что исходы и перемены отечества продолжаются и в наше время, и столь деятельно, как никогда раньше.

Не подлежит сомнению, что, взятые в целом, сомали родственны своим северным соседям, данакилям, а также соседям западным и южным, галласам; в некоторых местностях трудно установить национальность переходных населений, с неопределенным типом. К тому же наименование «сомали» не имеет точного значения, которое без колебания могло бы быть прилагаемо ко всем обитателям края, простирающагося между заливом Таджурах и рекою Джубою. По Гильдебранду, это этническое наименование означает «черный», «смуглый»; однако, такое толкование не приложимо ко всем сомалям, хотя вообще у них цвет кожи более темный, чем у данакилов и галласов. Другие этимологи полагают, что слово сомаль означает «маловер» или же «свирепый»; сами сомали не берутся объяснять его смысл. Галласы зовут их «тумр». Арабы называют этот край: Бар-эс-Сомаль, т.е. «жилище сомалей»; но границы этого местообитания точно не определены. На юге сомали быстро распространяются по землям сопредельных населений галлаского или бантусского происхождения. Еще недавно река Джуба указывалась как южная граница территории сомалей, но в последние годы они выдвинулись вплоть до р. Таны, километров на 450 к югу; они даже перешли эту реку, как бы для того, чтобы подать руку другим завоевателям, грозным мазаям. Напротив, на противуположной оконечности своего местообитания, на берегах Аденского залива, сомалям пришлось податься перед напором данакилей. Таким образом, можно сказать, что колебание границ области проживания сомалей совершается в одинаковом направлении с прибрежным течением в море и с пассатным ветром, т.е. в направлении с севера на юг.

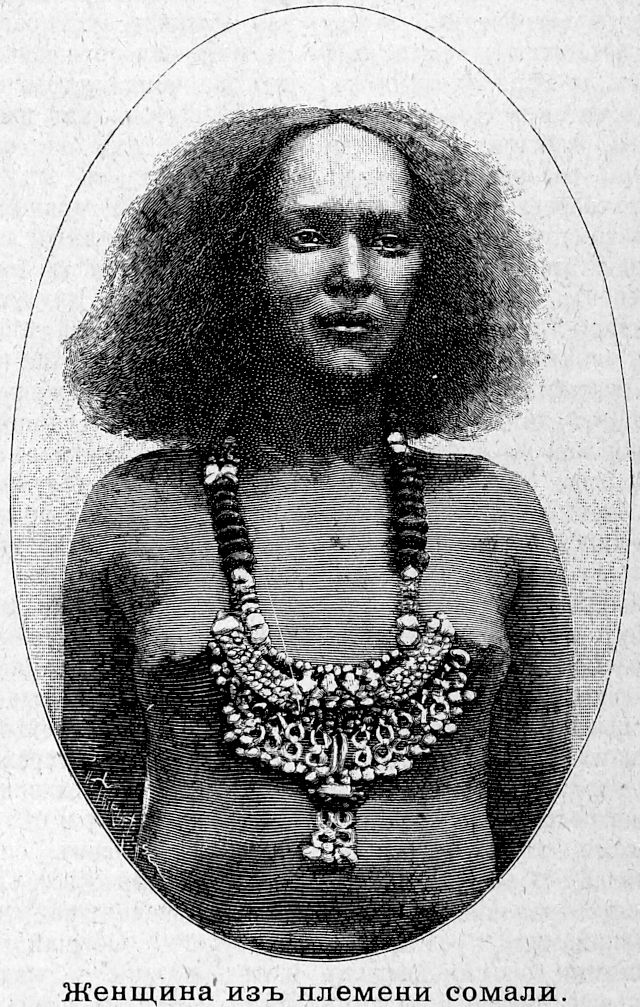

Общего для сомалей типа не существует: вследствие разницы в образе жизни, в климате и этнических скрещиваниях велико также и различие как между племенами, так и между отдельными людьми. Однако, вообще можно сказать, что сомали, походя на данкали, превосходят их ростом (по Paulitschke, рост племен: хабр-ауаль—1 метр 85,3 сант.; исса—1 м. 66,5 сант.; гадибурси—1 м. 66,1 сант.), зато сомали менее сильны, хотя станом более стройны, наружность имеют более воинственную и оттенком кожи более темны; сомали кажутся тем выше ростом, что, сравнительно с телом, голова у них мала. Хворые почти не встречаются у сомалей, хотя стареют эти туземцы быстро: человек в двадцать лет кажется имеющим сорок; сорока-летний же походит на старика. Между сомалями—и даже такими, у которых лицо совершенно черное,—а таковы сомали из Шиллука или Уолофа,—часто можно наблюдать таких индивидов, у которых черты лица столь же правильны и столь же тонки, как у самых красивых европейцев. Многие женщины сомали возбуждают удивление гармониею черт лица и благородством поступи, а также нежностью и очаровательностью своего голоса. Правда, чрезмерный труд старит вообще женщину ранее тридцатого года, а стеатопигия, редкая у молодых девушек, становится довольно общею у женщин после первой беременности. Образцы красоты, часто встречаемые между сомалями, полагали возможным объяснить скрещиванием их с не-африканскими народами, особенно с семитами. Конечно, эти смешения существовали, особенно в те века, когда торговое движение совершалось весьма деятельно на морском берегу; в видоизменении первоначального сомальского типа могло иметь некоторую долю и арийское влияние, в лице персов и греков; однако, известно также, что и многие негры Внутренней Африки тоже отличаются почти классическим очертанием лица. Походящих на арабов сомалей—как физиономией, так и нравами—больше всего в приморской области. Западные сомали, особенно исса, более близкие к галласам, представляют также большое число индивидов с типом своих соседей; именно они отличаются от других сомалей более широким лицом и более грубыми чертами. На юге же, чаще всего встречается у рахануинских завоевателей тип негра, т.е. плоское лицо и выдающиеся скулы.

Языке сомальский, ныне уже известный по словарям, грамматикам и сборникам пословиц, указывает,—также как физический тип и предание,—на родство этой нации с данакилями и галласами; тем не менее, частые сношения сомалей с арабами—установившиеся после распространения ислама во всем крае между равнинами и предгориями, между морем и эфиопскими горами—ввели в сомальский язык большое число арабских терминов и оборотов, а те редкие сомали, которые умеют писать, пользуются буквами, употребляемыми их учителями из Азии. Они заимствовали от них также многие из учреждений, а принятие корана видоизменило также и их нравы. Северные сомали, более всего приближенные к Аравии, строго сообразуются с религиозными предписаниями; в городах, где только есть лачуга, носящая название мечети, они аккуратно посещают её, для принесения в определенные часы молитв; муэдзин их сзывает, а арабские муллы прочитывают священные молитвы. Отправляющийся в дорогу не выйдет из дому без того, чтобы не взять с собою деревянный сосуд, предназначенный для наполнения водою в видах совершения омовений. Взрослые люди бреют себе голову по-мусульмански, и их костюм едва отличим от арабского одеяния.

Но внутри земель и в южной части края сомали сохранили свои анимистические суеверия и род жизни, схожий с жизнью данакилей и беджа. Мужчины еще клянутся каменьями и благоговеют перед большими деревьями. Они носят передник и нечто вроде тоги из белой хлопчатобумажной ткани; в эту тогу они задрапировываются по-гречески, оставляя обыкновенно правое плечо обнаженным. В пути они обувают сандалии. Обыкновенно они обмазывают свои густые волосы на голове тестом из извести и глины, которое защищает их от солнечных лучей, а также освобождает от паразитов; чтобы не портить своей прически, они спят, кладя шею на деревянные изголовья, в роде тех, какие можно видеть в Японии и у большинства народцев Внутренней Африки. У большей части сомалей нижняя доля уха широко продырявливается на-подобие того, как это делают народы банту, но украшения—дерево, перламутр, слоновую кость или металлы—они вдевают в уши редко; на шее же носят шарики (бусы) из янтаря или из кораллов. Некоторые из них ещё татуируют руки, грудь или живот, но, в противоположность большей части южных племен, у них эти знаки не имеют уже символического или отличительного значения. Подобно племени беджа, сомали расчесывают свои волоса на голове вычеканенным скребком и часто употребляют зубочистку, сделанную из благовонного дерева: зубы у них всегда ослепительной белизны. Женщины, одетые в красную юбку и белую тогу, перехваченную цветным поясом, обыкновенно разряжены более мужчин; все они носят серьги, ожерелья, цепочки, на руках кольца, браслеты и амулеты. Обычай предписывает совершать обрезание у мальчиков в возрасте трех лет; в шесть лет девочки подвергаются более жестокой операции—вырезыванию и инфибуляции. Случается иногда во время эпидемии, особенно когда свирепствует оспа, что больных выкидывают в пустыню, на съедение львам и гиенам.

Смотря по обстоятельствам, сомали—как и большая часть народов, подвергающихся голодовкам,—попеременно бывают то большими обжорами, то образцами воздержания. За исключением приморских рыболовов, никто из сомалей не дотрогивается до рыбы, равным образом они не едят ни домашней птицы, ни яиц; также воздерживаются от мяса животных, воспрещенных Кораном; антилоп же и газелей предоставляют париям. Как напиток, кофе не употребляется в крае сомалей, но часто его едят таким же образом, как это делают галласы, т.е. превратив в порошок и смешав с коровьим маслом; эту же смесь употребляют и для натирания тела. Употребление спиртных напитков не допускается, за исключением Огадена, где из молока верблюдицы приготовляют бродящий напиток. Табак не курят, но его нюхают и жуют, смешав с золою; наконец, подобно харрари, сомали собираются по вечерам, чтобы жевать листья растения кат (celastrus edulis), что позволяет им удлиннять посиделки. Крайне любопытный, сомали втыкает меч у входа в свою деревню, чтобы преградить дорогу иноземцу, и пропускает его только после того, как расспросит о событиях в отдаленных странах.

Страну сомалей опустошают непрерывные войны. «Единственная нива, которую там возделывают—говорит в восточном стиле Ревуаль—есть нива смерти». Разделенные на большое число мелких государств, почти все сомали пребывают в борьбе друг с другом. Каждый подозревает своего ближнего. Воин никогда не выходит без оружия: у богатого есть ружье, купленное в одном из приморских bender'ов; у бедного же—копье и дротик, иногда большой обоюдоострый нож и палица для разможжения головы поверженному на землю врагу. Обычная поза сомальского воина, как и мазайского,—это стоять опершись на копье и подняв правую ногу, на-подобие голенастых птиц. Убить человека—считается большой славой, и убийца никогда не преминет воткнуть себе в волосы страусовое перо или надеть себе на руку браслет из слоновой кости. В некоторых областях, друзья воздвигают около могилы сомали столько камней, сколько рука умершего поразила жертв. Но если сомали не задумывается лишить жизни своего противника, то и сам он не боится смерти: будучи ранен, он страдает, не жалуясь, и стоически протягивает руку своему товарищу, который её прижигает либо раскаленным железом, либо держа над племенем. Впрочем, благодаря климату, сомали обыкновенно выживают от таких ран, которые были бы смертельны для европейцев. Но если почетно умерщвлять, то вовсе не почетно грабить, конечно, если это не явная война: никто не ворует в мирное время, «так как все сомали—братья», и никто, поэтому, и не запирает своего дома. Но против иностранца все позволительно, и он не может проникнуть в страну, пока не найдет себе, за деньги, абана, т.e. покровителя. Когда корабль разбивается около берега, то сомали присвоивают себе право на выкидки, и хищники сбегаются из-за сотни верст: на полуострове Гвардафуй нет ни одной хижины, в которой не нашлось бы вещей, принадлежавших европейцам, потерпевшим кораблекрушение. Graves рассказывает, что одному шейху, жившему вблизи мыса Гвардафуй, было поручено денно и нощно молить Аллаха о ниспослании кораблекрушений христианским судам.

Приморские сомали, именно миджертины, считали бы унижением для себя обрабатывать землю. Они пастухи, лодочники или купцы. Некоторые из них даже отважные моряки, и на своих лодках, вместимостью от 40 до 50 тонн, путешествуют до Бомбея или Занзибара. Большое число—полукочевники и бродят, следуя за своими стадами, по травянистым областям внутри края. Промышленность, главным образом состоящая из производства рогож, почти всецело находится в руках женщин, которые все весьма работящи. Немногие из племен пользуются лошадью; вероятно, что это животное введено в край всего лишь несколько столетий: ей сохранено и её арабское наименование faras. В Огадене, каждая деревня, говорит Соттиро, обладает несколькими дюжинами страусов, пасущихся отдельно под надзором детей и спящих по ночам в хижине; при переселениях, они шествуют в караванах позади верблюдов. И, однако, им не дают плодиться в неволе: подновляют стада одомашенных страусов, налавливая диких.

Рабство неизвестно у северных сомалей; людей убивают, но не продают и не покупают. Но в центральных и южных областях поступают иначе: там часть населения порабощена, и с рабами обращаются с необыкновенной жестокостью. Почти у всех этих несчастных на ногах кольца, которые соединяются железною цепью; кормят их одними отбросами, и тем не менее они должны каждый день тащиться на поле и работать под томительным зноем палящего солнца; каждая ошибка искупается муками; не редки, поэтому, случаи, когда рабы налагают на себя руки, чтобы избавиться от своей горькой доли. Во многих областях сомальские воины предаются охоте на человека, и монетная единица выражается в плененных: на рынке такой товар ценится от 120 до 150 талари. Часты также случаи продажи сомалями в рабство членов своих семейств. «Если ты не презираешь жену, ребенка и слугу, то они тебя будут презирать», гласит одна из сомальскпх поговорок. По Burton’у, новобрачный, по приводе к нему его жены, берет в руки бич и начинает порядком ее хлестать, чтобы показать этим свои права господина; однако, женщины свободно ходят в деревнях. Как и в других магометанских краях, муж отсылает от себя жену, когда ему вздумается, а в случае его смерти, его жена поступает в наследство оставшемуся в живых брату. Большинство таких разведенных или покинутых жен поступают на службу в караваны для несения козьих мехов с водою.

Не имея никакой национальной связи, сомали разделяются и подразделяются на большое число кланов, rer или fakida, которые соединяются и разъединяются, сообразно с превратностями войн и союзов. Тем не менее, признают существование трех главных этнических семей или групп племен: рахануины на юге, хауйя в центре и хашия на севере. Рахануины—находящиеся постоянно в войне с галласами и банту, и постепенно оттеснившие их даже к югу от Таны—менее всего известны из сомалей: не знают даже названий большей части кланов этой воинственной нации. На берегах Уэби, где они занимают южный берег, их называют гоброн; южнее, в узком полуострове между р. Уэби и морским берегом бенадиров, проживают туни, самые мирные из сомалей, носящие палку вместо копья. По Paulitschke, абгалы—живущие к северу от реки, свирепые враги всех и кое-где еще сопротивляющиеся исламу—также должны быть причислены к рахануинам. Эти fakida почти постоянно ведут войну с факидами хауйев.

Хауйи, господствующие в большом центральном государстве страны, в Огадене, по своему могуществу—«первый народ между сомалями». По сведениям Ревуаля, они менее воинственны, чем остальные представители расы, но фанатичнее и опаснее для иностранца; они не принадлежат к одной и той же магометанской секте, и их обычаи приближают их к вагабитам; по сведениям, собранным Соттиро, они сильно смешались с галласами; цветом кожи они менее черны, чем сомали на поморье. Во внутренних областях, большинство их оседлые земледельцы, что зависит, без сомнения, от более возвышенного положения края, лучшего орошения и большего плодородия в сравнении с приморскою полосою; в Огадене, крае травянистом и скотоводственном, все они—номады. Во многих округах своей области, хауйи находятся в меньшинстве: они составляют высшую касту; большинство же жителей—презираемые плебеи, принадлежащие к другим племенам или даже к покоренным расам. Так, адонэ, в Южном Огадене, вполне отличаются от сомалей; их нравы и язык позволяют поместить их в число народов банту; наречие их весьма близко к ки-суахели на поморье. Две касты: иебир и томаль—гадальщики и кузнецы—считаются также иного происхождения, чем хауйи. Иебиры—несколько чародеи; они приготовляют амулеты, очаровывают змей, заговаривают болезни, могут и сглазить и устранить действие дурного глаза, принимают участие в церемониях и в празднествах. Томали или хандады выковывают наконечники копий, и хотя, в качестве таких ремесленников, они безусловно необходимы для общины, тем не менее, будучи в то же время напустителями порчи, они должны держаться вне деревень и могут вступать в брак только в своей среде. Мидганы, называемые также рами, т.е. «стрельцами из лука», еще более презираются: это последние из последних. Они обожают деревья и змей, едят все виды запрещенного мяса, рыбу, домашнюю птицу, яйца, зайцев и газелей; будучи неустрашимыми охотниками, они нападают на льва и слона, которых и умерщвляют своими отравленными стрелами. Подобно иебирам, они также знахари и весьма искусные костоправы. По словам сомальской легенды, низшие касты произошли от абиссинских женщин, оплодотворенных злыми духами; происхождение же мидган еще менее благородно: их предки были, будто-бы, рабами этих эфиопских женщин.

Северные сомали или хашия, чаще называемые аджи, имеют в своих жилах более всего арабской крови. В отношении к ним, вышеупомянутое предание отчасти справедливо, и хашии могут до известной степени возводить свою генеалогию до корейшитского семейства хашимов, один из членов которого, воин, по имени Араб, переселился, будто-бы, в Африку к концу двенадцатого столетия, т.е. спустя менее шестисот лет после эгиры: его резиденция, ставшая столицею могущественной державы, находилась, по их сказаниям, в Зейле или в её окрестностях. Эти хашийские колена подразделяются на две группы, обозначаемые по именам двух правнуков Араба: Таруд, т.е. «изгнанники», и Ишак. При этом, к потомству Таруда принадлежит племя миджертин, самая прославленная хашийская нация, состоящая из тридцати племен, под общим главенством boghor'a, т. е. султана; к потомкам же Ишака относятся: исса (или лучше ейсса) и гадибурси; эти сомали лучше всего известны европейцам, как прибрежные жители залива Таджурах и соседи портов Зейлы и Берберы. К этой же группе присоединяют все те племена, наименованию которых предшествует слово habr, таковы: хабр-толь, хабр-гхар-хаджи, хабр-ауаль. Слово habr означает на сомальском языке «бабушка, почтенная женщина», и, повидимому, напоминает о том прежнем общественном строе, когда придавали большое значение происхождению по женской линии, единственному признававшемуся у большинства африканских народов: таким образом, у этих гордых сомалей, с таким презрением относящихся к женщине, сохранились следы матриархата. Самые красивые из сомалей, именно, и встречаются в этих трех коленах «бабушки».

Хашии юго-западные, гхирри, берсуб, бертири, кажется, находятся в союзе с галласами и составляют даже, вместе с одним из племен этой нации, джерсо, политическую конфедерацию, worra, т.е. «род или клан», на языке галласов. В этой области торговые и соседские сношения остановили истребительные войны, которые повсюду в других местах ведут сомали с галласами, часто называемыми их врагами дурр, т.е. «гнусными». Сами они называют себя орома, т.е. «люди или храбрецы», и ильм орма, т.е. «сыны людей». Хотя и презираемые сомалями, они, однако, превосходят их умом, трудолюбием, мирными нравами и прямодушием характера; они также гораздо многочисленнее, благодаря плодородию их равнин, красноватую и легкую почву которых они возделывают с любовью. По словам египетских офицеров, недавно начальствовавших в городе Харраре, народонаселение присоединенной к империи хедива провинции на верхнем течении Уэби достигало нескольких миллионов человек; Paulitschke же, подтверждая, что «население там очень густое», низводит к миллиону трем стам тысячам вероятное число тех северо-восточных галласов, которые обитают в верховом бассейне реки Уэби. Жители скучены также южнее, в тех долинах, по которым протекают реки, изливающиеся в Джубу и в Тану. Можно считать по крайней мере в три миллиона число тех галласов, которые живут вне собственно так называемой Эфиопии, на склоне к Индийскому морю. Что же касается сомалей, то вероятно их не более миллиона, из которого сто тысяч приходится на миджертин. Сомалей прибрежных, около Аденского залива, между Джебель-Карома и Ган-Либах, Ревуаль насчитывает не более тридцати тысяч.

Однако, эта самая слабая, по численности, нация всегда оказывается нападающею при непрерывных пограничных войнах. Кочевники, всегда вооруженные и всегда на-стороже, сомали имеют громадные преимущества перед оседлыми галласами, предающимися возделыванию на своих полях дурры (сорго). Лишь к северу от Харрарских гор, на границах пустыни, некоторые кланы галласов, будучи кочующими пастухами, восприняли и нравы своих наследственных врагов. Под напором нападающих—которых влекут в особенности любовь к хищничеству и жажда добычи—оромо во многих местностях были вынуждены покинуть свои плодородные поля и свои хижины, или же сделаться рабами и поставщиками победоносных сомалей. Известно, что в южной области они перестали защищать территорию, заключающуюся между реками Джуба и Тана; но в северной области они борются более энергично, и река Эррер, главная ветвь харрарской Уэби, не была еще перейдена их противниками: патрули племени энния постоянно бодрствуют на границах территории. Впрочем, галласы, при случае, оправдывают свое прозвище «храбрецов» и часто, будучи даже в меньшем числе, они отбивали нападения номадов. Когда город Харрар был еще во власти египетских войск и когда эти войска пытались расширить область своего господства над окрестными галласскими племенами, то часто бывало, что воины-оромо, вооруженные всего лишь мечами и кинжалами, устремлялись с своим боевым кликом: кукуку, кукуку! на полки стрелков, колебали ряды этих вражеских войск и иногда даже обращали их в бегство. Подобно эфиопам и галласам-горцам, восточные племена кастрируют побежденных.

Восточные ильм-орма отличаются от своих эфиопских братьев только оттенками кожи и некоторыми позаимствованиями от соседних народов: данакилей, сомалей или мазаев. С физической точки зрения, они имеют не менее красивые формы, а их женщины представляют такое же изящество очертаний, такую же грацию и иногда такое же благородство черт лица. Будучи здоровою расою, еще неослабленною наследственными болезнями, галласы долговечны; не редкость встретить между ними столетних стариков. Веселые, полные увлечения, неизменного благорасположения, никогда не предающиеся гневу, по крайней мере в присутствии иностранцев, благожелательные, склонные к состраданию, они выгодно отличаются от своих соседей, сомалей, между которыми встречаешь столько людей жестоких и вероломных. Они чистоплотны, по крайней мере на свой лад, так как заботятся о своем теле вместо того, чтобы его мыть; они тщательно очищают свои хижины и поддерживают плодородие своих полей соблюдением севооборотов, а также удобряя почву и вводя улучшения. Несомненно. что галласы, хотя и не обнаруживают еще никакой национальной связи, тем не менее представляют одну из тех африканских наций, которые имеют перед собою великую будущность прогресса и сотрудничества в общем деле человечества.

Находясь под владычеством египтян, галласы в окрестностях Харрара были вынуждены принять иностранных чиновников, преследовавших лишь одну цель: собрание налога. Ныне эти же самые галласы и большая часть тех, которые живут к востоку от эфиопских гор, подчинены власти Менелика; но, повсюду, где племена сохранили свою первоначальную независимость, они образовали республики. Управление общиною сосредоточено в руках совета именитых людей, председатель которого, называющийся моти, облечен исполнительною властью: его министры, избираемые на восемь лет, суть: казначей, первосвященник и боку, т.е. председатель в собрании граждан. Боку руководит совещаниями, держа в руке деревянный скипетр, и не может заключить прений раньше, чем будет достигнуто полное единогласие: все имеют право veto, как в польском сейме; поэтому совещания часто продолжаются по несколько заседаний. Зато, после принятия окончательного решения, постановление собрания становится уже священным; совершаются возвания к предкам, и в честь их приносится в жертву бык без пятнышка; боку обмакивает свой скипетр в крови быка, а жрецы, обернув руки и шею в его кишки, проходят по краю, возвещая всем жителям о решениях, принятых национальным собранием. Специальные чиновники обязаны наблюдать за путями караванов и узнавать новости, и от этих агентов не ускользает ни одно из тех сведений, которые интересуют членов их племени. Подобно эвксенам греков, они также должны быть представителями своих сограждан перед гостями, вводить их в деревни и подносить им чашу с молоком, символизующую гостеприимство; один из стариков, под видом благословения, должен—следуя в этом случае обычаю мазаев—три раза плюнуть на одежду путешественника.

Будучи отчасти присоединены к королевству Шоа, восточные галласы более отличаются от горных ильм-орма религией, чем политическими условиями. Большинство западных галласов—ещё язычники, почитающие деревья, горы и реки; однако, многочисленные племена присоединились также к христианской церкви Абиссинии. Магометане составляют меньшинство между этими горскими населениями. В области предгорий и равнин—наоборот: основанные в Харраре и по соседству с ним католические миссии приобрели лишь немного прозелитов, между тем как магометанские миссионеры проникли вглубь южных стран, далеко за пределы р. Уэби, и присоединили к исламу почти все населения племени оромо. Под влиянием нового культа и обычаи изменились: молодые мусульманские галласы не татуируют уже более лица, рук и живота; они бреют голову, вместо того, чтобы заплетать волосы и смазывать их глиною и коровьим маслом; обрезание, не совершавшееся у галласов-язычников этих стран, отныне обязательно выполняется над всеми мальчиками в возрасте между 10-ю и 15-ю годами; сменились на мусульманские также и те прекрасные имена, которые родители давали своим детям, напр. «Радость», «Надежда», «Доброе утро» и т.п. В противоположность жителям Эфиопии, галласы не едят сырого мяса. Брачные церемонии совершаются по арабскому обычаю, и молодые люди уже не отправляются триумфально увозить своих невест. Однако, некоторые обычаи горных ильм-орма сохранились ещё и в равнине. Не смотря на полигамию, случается, говорит Paulitschke, что, вследствие численного перевеса женщин, большое число девушек остаются без мужа. В этом случае девушка имеет право сама выбрать себе мужчину и оставаться при нем в качестве жены до тех пор, пока не сделается матерью. Также в обычае, что семейства, не имеющие потомства, усыновляют мальчика. Когда старейшины деревни согласятся на такое усыновление, то избранный ребенок уводится в лес, где новые родители как бы и находят его; затем убивают быка, кровью и жиром которого вымазывают тело нового сына: у мальчика появляются новые отец и мать, и с этого времени он уже перестает знать свою прежнюю семью. Повидимому, у восточных галласов нет презираемых каст, как у их соседей, сомалей. У галласов нет также и рабов, но негроторговцы могут проходить чрез их страну, не будучи обязаны освобождать своих пленных.

Главные галласские племена в верховьях реки Уэби суть: нолэ, живущие в верхних долинах Харрарского края; джарсо, т.е. «старые», которые соединились в особое государство с своими сомальскими соседями: барсубами, итту и ала; эти последние, по египетским переписям, имеют не менее 2.182 деревень. Южнее находятся: энния, затем джидда и орусси или арусси, которых не следует смешивать с арусса, обитающими в верхнем бассейне Джубы и составляющими, как говорят, «нацию-мать» восточных галласов. Крапф рассказывает, что эти туземцы сражаются нагими, «для устрашения врагов», или, скорее, выполняя предание своих предков. Панигалы, на половину помусульманенные, почитают могилу апостола, который принес им Коран и перевел его на их язык. Борани или вуорана, встречаемые к югу вплоть до самого соседства с горою Кения, представляют также весьма значительную галласскую нацию, достигающую, по Бреннеру, ста пятидесяти человек и находящуюся в борьбе с сомалями и мазаями; борани—неутомимые ездоки верхом. Будучи религиозными, борани почитают верховное существо, которому приносят—перед черными камнями или же у подножия высоких деревьев, уединенно стоящих на равнине,—черных же животных, коз или быков. Они не татуируются, но грудь их покрыта рубцами от тех порезов, которые они себе наносят во время воинских танцев. Мертвых они погребают в сидячем положении, придавая им вид человека размышляющего, так как, говорят они, «человек не умирает, а только погружается в грезы». Говорят, что борани разделяются на две главные группы: я и юль; но в этих областях, заключающихся между берегом Сомали и неведомыми странами Южной Эфиопии, большая часть племен еще неизвестны.

Следующая таблица содержит наименования и приблизительную численность главных нации в стране сомалей и западных галласов:

| Нация | Численность | ||

Сомали | |||

| Рахануины | Калабда | ||

| Туни, Элаи, Барауа | 20 т. (Бреннер) | ||

| Джиду | 25 „ (он же) | ||

| Уэдан | |||

| Адгал | |||

| Хауйя | Гургатэ | ||

| Хабар Гадер | |||

| Каранлэ | |||

| Хашийя | Сыны Таруда | Миджертины | 104 т. (Graves) |

| Уар-Сенжели | |||

| Долбохант | |||

| Огаден | |||

| Марехан | |||

| Юзуф | |||

| Тенадэ | |||

| Сыны Ишака | Хабр Гахр-Хаджи | ||

| Хабр-Ауаль | 50 т. (Graves) | ||

| Хабр-Толь | |||

| Хабр-Толь-Джаллех | |||

| Хабр-Юнис | |||

| Исса (Ейса) | 70 т. (Graves) | ||

| Гадибурси | 25 т. (он же) | ||

| Гхири | |||

| Бертири | 12 т. (Burton) | ||

| Бабилли | |||

| Берсуб | 20 т. (он же) | ||

Галласы | |||

Джарсо, полэ, ала, энния, арусси, арусса, борани | |||

Южная оконечность Сомальского берега представляет ту область, в которой совершили свои первые попытки к присоединению германские негоцианты, ныне сделавшиеся концессионерами всего побережья до Джебель-Карома, а вместе с этим и «протекторами» населяющих побережье жителей; это также одна из тех африканских областей, которые обещают широко открыться для торговли, так как долина р. Таны, впадающей в пределах этой области в море, представляет естественную дорогу к бассейну Верхнего Нила. В 1885 году, братья Денхардт—за несколько лет перед тем уже объехавшие страну,—побудили султана Виту, Ахмеда, прозванного Симба, т.е. «Лев», уступить им территорию, пространством около 1.200 кв. километр., ограничиваемую на юге р. Ози, и поставили под сюзеренитет Германии весь данный край. Тщетно занзибарский султан протестовал во имя давних своих прав и даже подготовлял военную экспедицию: под угрозою германских пушек он был вынужден признать совершившийся факт. Население земли Виту и соседнего архипелага—одно из самых смешанных в Восточной Африке. Сюда переселялись толпами галласы и южные банту, те ау-дуэ, которые недавно считались людоедами; равным образом, со всех концов поморья тысячами сбегались сюда невольники, уверенные в том, что найдут здесь для себя приют и земли. Наконец, чтобы доставить вновь прибывшим также и женщин, «Лев» привлек в свое королевство бантусов различных племен уа-покомо и уа-бони. Португальский элемент также представлен в Виту несколькими семействами смешанной крови.

Многочисленные развалины, видимые на морском берегу, вблизи устьев Таны, свидетельствуют о важном торговом значении, которое некогда имела эта страна. Около двух маленьких городков Шагга и Кипини, покинутые, осаждаемые песками, древния постройки походят на разрушенные здания Мелинды; они относятся, по мнению Денхардта, к XV или XVI столетиям. Новый город Кипини, основанный в 1868 году, развивается быстро, благодаря торговле: спустя десять лет после своего основания, он имел уже две тысячи жителей, и занзибарский султан прислал туда вали и учредил там таможню. Кверху по реке, другой маленький городок, Кау, расположенный тоже на левом берегу реки Ози, населен суахелийскими купцами, которых очень боятся за лукавство, и которые железною рукою управляют несчастными земледельцами из племени покомо, обрабатывающими область дельты. Город Виту, резиденция отдавшагося под покровительство Германии «Льва», находится не на берегу моря: хижины его группируются на берегах небольшой реки, впадающей в Ози перед Кау. Портом на Индийском море для Виту служит Ламу, представляющий открытый узкий канал-пролив между двумя островами, Лама и Манда; над этим портом командует большой форт, на котором некогда развевалось знамя занзибарского султана. Ламу—по словам некоторых путешественников, населенный пятнадцатью тысячами жителей,—представляет пристань для паровых пакетботов, ходящих вдоль восточного берега Африки; дюны грозят поглотить часть города. Рейды других превосходных портов, каковы Манда и Патта, разветвляются под защитою островов приморского архипелага: развалины, окаймляющие эти внутренния гавани, напоминают о давних временах прибытия португальцев: происходя от арабских крепостей и персидских и индусских построек, эти развалины внушают страх сомалям, галласам и суахели, считающим их местопребыванием злых духов. Особенно Патта некогда была очень многолюдна. Нигде лучше нельзя наблюдать, как к северу от этого острова и залива, Мто-Бубаши, явление двойственности морского побережья, т.е. существования на некотором расстоянии от берега материка еще ряда коралловых рифов. В этих водах каждый пролив дает доступ к прекрасному природному порту.

Кизмайу или Кизимайу представляет, в области сомалей, последнюю в направлении к мысу Гвардафуй, якорную стоянку, которая заслуживала бы название порта; но так как в этих морских пространствах движение торговых судов еще незначительно, то пока Кизмайу служит только портом-убежищем, где укрываются суда в непогоду. Однако, Кизмайу—естественный исходный пункт обширного бассейна реки Джубы, изливающейся в море в двадцати километрах к северо-востоку. До 1869 г. этого города не существовало; только в этом году сомальские переселенцы—прибывшие с верховьев реки, особенно из окрестностей Бардеры, иначе Баль-Тира, главного рынка внутри страны—поселились в этой благоприятной приморской местности и основали там заведение для непосредственной торговли с Занзибаром; впоследствии миджертины, самые деятельные из приморских торговцев, увеличили собою население в Кизмайу, которое в 1873 г. достигло 8.600 жителей; арабские торговцы и небольшой гарнизон из бе-лутши являлись в этом городе представителями сюзеренства занзибарского султана. В 1870 году, один торговый дом Марсели поднял-было в Кизмайу французское знамя, но, после Седанской битвы, султан поспешил восстановить свою власть. Бардера населена мусульманами, хотя не вахабитами, но по крайней мере столь же ревностными, как и эти сектанты: они не курят и не нюхают табаку и насильно обращают окрестных сомалей в ислам. Последствием этого являются восстания, убийства и переселения племен. В 1843 г., Бардера была совершенно разрушена: мужчины были перебиты, а женщины и дети были проданы в рабство. Однако, некоторым беглецам удалось прорвать цепь осаждающих, и они основали, в земле Ганане, на левом берегу Уэби, город, ставший местом значительной торговли. Таким образом Бардера возродилась из пепла. Там, в 1865 году, были убиты два путешественника: фон-дер-Декен и Линк. Судно, на котором плыли эти исследователи, сомали вытащили из порогов и обратили в паром, на котором и переправлялись с одного берега на другой.

К востоку от бегущего параллельно океану потока Низовой Уэби, берег материка описывает вогнутую кривую, которой арабы дали название эль-Бенадер, т.е. «порты», хотя расположенные на берегу деревни представляют лишь внешние, часто опасные рейды. По имени же берега, т.е. банадерами или бенадерами, часто называются также и прибрежные жители племен: бималь, туни, абгал и уадан. Первый из этих рейдов, Брава или Барэуа, где небольшие ладьи находят некоторое укрытие позади цепи скал, имеет то преимущество, что обладает, по крайней мере, в изобилии водою: там поднимающиеся к мысу Гвардафуй корабли находят для себя эгваду, т.е. место запасения пресною водою. Браву можно считать пристанью Низовой Уэби, так как эта река, раньше, чем потеряться в болотах и в песках, протекает по соседству с городом, всего лишь в 12-ти километрах, по ту сторону горной цепи, возвышающейся на 120—130 метров в виде бастионов и башен, словно городская стена. В Браве, посреди сомалей поселились также несколько арабских и суахелийских семейств. Хотя магометане, жители Бравы, представляющие помесь сомалей с галласами,—не особенно фанатичны; их женщины ходят с открытым лицом, а волосы зачесывают со лба на затылок и затем распускают по спине.

Мерка, на скалистом мысе, есть бандар или «порт», всего лучше оправдывающий наименование этой части берега. В его хорошо защищенную от северо-восточных пассатов бухту приходят арабские ладьи за кожами, слоновой костью и копалом: полуразрушенная, несколько наклоненная башня напоминает о португальской оккупации в XVI столетии. К северу от Мерки следуют один за другим несколько городов в развалинах, затем на берегу стоит большой четыреугольный форт, господствующий над домами с террасами города Магдошу. Это тот прославленный город, которому Ибн-Батута приписывал огромные размеры, и имя которого, возвеличенное молвою, в конце концов, было присвоено и острову Мадагаскару. Марко Поло, рассказывая о чудесах мира, описал в виде острова и берег «Zanquebar»; то же самое он сделал и с Магдошу или Madeigascar’oм, который, действительно, в виде острова изображен на атласе Мартина Бехайма: по словам Грандидье, это именно и есть та земля, относительно которой португальцы полагали, будто бы она была открыта ими после того, как они обогнули Мыс Доброй Надежды и прибыли в великую страну, обитаемую мальгашами. В наши дни Магдошу уже в упадке: развалины, засыпаемые песком и кое-где подтачиваемые волнами, покрывают обширные пространства; несколько мечетей, окруженных лачугами, напоминают о славном зодчестве древнего города; на одном из этих зданий означен 636 год геждры, соответствующий 1238 году после Р. X.

Магдошу делится на два квартала: Хамаргуин и Шингани. Хамаргуин, почти покинутый, постепенно превращается в развалины, так что большинство жителей, в числе около пяти тысяч, сгруппировано в Шингани; в промежутке между обоими кварталами возвышается правительственный дворец. В городе живут несколько арабских семейств, между которыми есть шеурфа, т.е. «потомки пророка», затем немного индусов, и одна или две тысячи сомалей; две же трети населения составляют абеши, происходящие от освобожденных рабов, и на которых лежит почти вся работа. Главная промышленность Магдошу—производство хлопчатобумажных тканей: до переполнения африканских рынков мануфактурными продуктами Европы и Америки магодушские ткани вывозились далеко вглубь материка, также в Аравию и даже на берега Персии; ныне число покупщиков их значительно уменьшилось. Другие промышленные продукты страны, обувь и цыновки, также находят лишь незначительный сбыт. Будущее Магдошу зависит от торгового обмена, который разовьется между заграницею и бассейном Уэби вплоть до края галласов, в Харраре и в Эфиопии. Всего только около сорока километров отделяют Магдошу от его речного порта, Гелиди, города с коническими решетчатыми хижинами, в котором умер отравленным, в 1869 году, исследователь Кинцельбах. Арабские авторы средних веков говорят о реке, текущей к западу от Магдошу, как о втором Ниле, подобном египетскому; ныне же в Гелиди, ширина Уэби не превышает тридцати метров, и сомали переплывают реку на небольших паромах, двигающихся при помощи веревок из лиан.

Деревня Уаршек (Уарришир), гавань которой непригодна для судов во время сильного ветра, представляет последний, в северном направлении, прибрежный пункт, относительно которого занзибарский султан мог бы требовать восстановления своих прав. Далее простирается область недавно независимых сомальскпх племен, а ныне присвоиваемых Германиею в силу трактата, заключенного с султаном Опии, мнимым «начальником всех сомалей». Это становище Опия—которое вдруг преобразилось в столицу, но к которому никогда не направится эмиграционный поток, так как в окрестностях нет воды, а в соседнем море нет пристанища,—расположено на высоком мысе, между территориями гауйев и меджертинов. Из этих племен, меджертины—самые могущественные из нации хашия,—населяют всю северную часть морского берега вплоть до Аденского залива; в наибольшем числе они собираются на Рас эль-Хайля, т.е. «лошадином мысе» близ вырезки побережья, в которую, в сезон дождей, изливаются воды уади Ногаль: по Graves’y, на рынке Рас эль-Хайля иногда собирается до двенадцати тысяч сомалей; на-половину арабским, на половину португальским наименованием Бендер-Агоа—обозначается то место, к которому пристают гребные суда. В 1881 г., во время путешествия Ревуаля, султан меджертинской нации пребывал в Бергеле (Berghel), поселке из сорока хижин, над которыми господствуют на севере песчаные склоны и высокие контрфорсы Джебель-Каромы, оканчивающиеся мысом Гвардафуй. В окрестностях этой убогой столицы виднеются древние могилы и остатки становища.

Окаймляющая Аденский залив часть Сомальского берега изрезана большим числом второстепенных заливов, которым дают наименование: Бари или Махар, если это восточные порты, и Дальбед или Дабир, когда дело идет о гаванях западных. Несколько пристаней следуют одна за другой на этом берегу, находящемся насупротив Аравии; торговые сношения на этой части поморья гораздо легче, чем на той, которая обращена к открытому морю, а близость травянистых гор, с их стадами и древесными рощами, доставляют прибрежным жителям более продуктов. На самом северном пункте поморья, между двумя песчаными стрелками, находится бендер Аллула (Халулех, Лулех), над которым в течение нескольких лет развевалось египетское знамя. Затем, по направлению к юго-западу, возвышается мыс Рас-Филук, т.е. «мыс Слона», испещренные утесы которого, видимые с запада, в самом деле походят на голову этого громадного толстокожого. Проток, схожий с протоком Аллула, пересекает на юге песчаный пляж мыса и образует небольшой порт, бендер Филук (Фелек), за которым следует бендер Мерайя, принадлежащий еще меджертинам и часто избираемый их султанами для резиденции. Чрез эту пристань вывозится большое количество мирры и ладана, собираемых женщинами. В первые дни марта делают надрезки на всех деревьях, а спустя три месяца смолы оказываются уже годными для снятия.

Бендер Хор или Боттиала отличается от остальных своим положением на лимане: морской прилив распространяется здесь километров на десять внутрь земель, в ущелье между горами, чрез которое протекает речка Такуина; следуя по ней, арабские суда подплывают к домам Боттиалы, приютившимся у подножия глинобитных башен, имеющих форму усеченных пирамид. Новый город, Гандала, над которым также господствуют оборонительные башни, живописной наружности, виднеется, к северо-востоку от Боттиалы, на пляже, недавно выступившем из-под воды; в соседних с ним откосах гор, находятся залежи каменной соли. Гандала заимствовал свое имя от дерева ганда, произрастающего в окрестных лагунах; сомали остерегаются к нему прикасаться: «стоит сломать ветку, чтобы потерять кого-нибудь из своих родных».

Далее показывается, защищенный четырьмя фортами, Боссасса или бендер Гхазем, главный рынок всего миджертинского побережья: племена уар-сангели и долбоханты длинными караванами приходят сюда изнутри страны, для обмена своих продуктов на европейские товары. С этим бендером Гхазем соперничает расположенное в сотне километров к западу, по ту сторону мыса Рас Хадада, местечко Лас-Горэ, служащее портом для нации уар-сангели, обитающей к югу от гор Альмедо; султан пребывает в приморском городе, защищенном двумя глинобитными башнями.

Еще западнее находится порт племени Хабр-гхар-хаджи, Майет (Мехет), в котором, как гласит предание, умер шейх Ишак, предок всех племен хабр или «бабушки», которые принадлежат к большому роду хашия. Некогда престарелые сомали собирались отовсюду из окрестностей к священной могиле Ишака для того, чтобы быть погребенными рядом с костями этого святого. Город группировал все свои хижины около этой могилы; ныне он переместился к западу, к устью одного потока. Островок, виднеющийся к северо-востоку от Майета и по причине черного цвета его лав прозванный английскими моряками Burnt-island, т.е. «горелый остров», покрыть гуано: это Джебель-Тиур, т.е. «гора птиц». Арабы из порта Макаллы, в Хадрамауте, являются на островок ежегодно и нагружают лодок сорок этим туком для удобрения своих табачных плантаций.

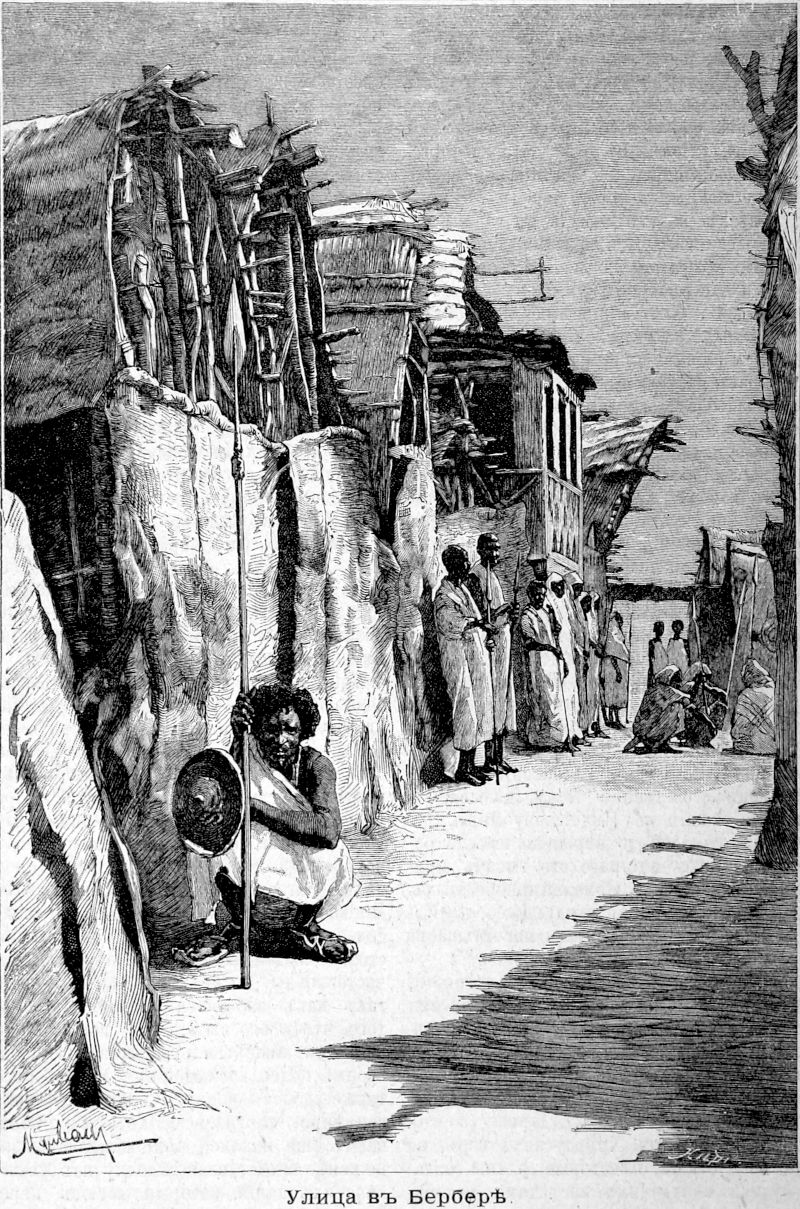

К западу от Майета, следуют одна за другой пристани: Хейс, Анкор, Керем, принадлежащие нации хабр-толь; затем показывается расположенный в глубокой вырезке побережья, порт Бербера, единственная на всем этом берегу хорошо защищенная гавань, а, следовательно, и торговое место, существовавшее в самой отдаленной древности: в названии города сохранилось данное южному берегу залива древнее греческое наименование Barbaria. И однако, несмотря на свои выгоды в мореходном отношении, эта привилегированная местность обратилась было в пустыню: в 1870 году война между сомалями, гадибурси и долбохантами заставила всех жителей Берберы покинуть город. Под владычеством Великобритании, завладевшей краем в качестве наследницы Египта, Бербера стала значительным торговым городом: так, она имеет маяк, пристани, склады и водопровод, изобильная вода в котором, горячая в своем роднике, проводится из-за 12 километров. К северо-западу от Берберы, на низменных землях полуострова Тамар видны развалины города Бендер-Аббаса, предшествовавшего Бербере. Бербера—будучи расположена на 265 километров к югу от Адена и находясь почти на одной и той же с ним долготе—разделяет с другим, принадлежащим Англии портом, с Зейлою, меновую торговлю в западной части залива. В 76 километрах к западу, на морском пляже Булхар, находится ярмарочное поле, на котором берберские купцы встречаются с караванами, идущими из Харрара и из всех сомальских и галласских краев, с юга и с запада. На этом рынке, с января по октябрь, иногда толпятся тысяч пятнадцать людей; затем, когда мена продуктами окончится, палатки складываются, вереницы верблюдов расходятся по всем направлениям, на ладьях поднимаются паруса, и песчаный берег становится пустынным. Торговые обороты Берберы и Булхара в 1885 году достигали 61/2 миллионов франков. Сомали предпочитают Булхарский рынок главному городу, вследствие того, что находят в его окрестностях пастбища для своих стад, между тем как в окрестностях Берберы лишь кое-где виднеется стелющийся кустарник; зато порта в Булхаре не существует, и на рокочущем и пенящемся берегу виднеются остовы от многих судов, потерпевших крушение. Изследователи, отваживающиеся вступить на плоскогория, встречают там могилы и большие развалины.

Дорога, направляющаяся на юго-запад, к городу Харрару, начинается в Булхаре, но инженеры проектировали установить в Самауанаке или в Дунгароте начальный пункт того железного пути, который, рано или поздно, направится, чрез территорию племени гадибурси, к большому городу Верховой Уэби, к восточному аванпосту королевства Шоа: поэтому-то Франция и Англия недавно и оспаривали друг у друга обладание этим будущим портом на материке. Обладание им в конце концов осталось за англичанами, но взамен этого признано полное господство Франции над другими воротами Африки—над заливом Таджурах (Таджура).

Так завершается, на окружности материка, цепь завоеваний, посредством которых европейские державы постепенно присоединяют к своим владениям громадные страны, населенные чернокожими. С каждым годом круг этих приобретений все более и более съуживается, и вместе с тем увеличиваются сведения как о землях, так и о народах материка. Осталось лишь небольшое число африканских областей, в которые не осмеливаются вступать белые, предшествуемые дурной славой благодаря той молве, которую создал им торг неграми. В качестве мирных путешественников, они проникают ныне вплоть до центра Африки, и научные разведчики достигли истоков Нила, Заиры и Замбези. Европеец уже отрешился от жестокого предразсудка, будто рабство составляет нормальное состояние для негра; он удостоивает видеть в нем человека, а взамен этого негр приближается к нам и становится нашим другом. Хотя порою и любят повторять, будто африканцы обречены на вечное детство, тем не менее факты свидетельствуют о преуспеянии, совершившемся на протяжении полустолетия и, может-быть, сравнительно, превзошедшем успехи, которых европейцы достигли в течение двух тысяч лет; иной недавно предававшийся людоедству народ, как, напр., ба-суто, превосходит ныне и по материальной цивилизации, и по образованию многих из отсталых европейского мира. Белые и черные, некогда различные и враждебные друг другу расы, начинают понимать, что они принадлежат к одному и тому же человеческому роду.