Глава XII Килима-Нджаро, Кения, берега Момбаза и Малинди

Приморская область, простирающаяся к северу от территории, находящейся насупротив Занзибара, и ограничиваемая портами: на юге—Пангани, а на севере—Тана, находится в политических условиях, аналогичных с условиями тех стран, которые лежат южнее её. И здесь также эта прибрежная, недалеко простирающаяся внутрь материка полоса, была недавно подчинена власти или по крайней мере сюзеренитету султана; ныне же порты принадлежат чужеземным торговцам, а проживающие внутри племена, будучи в действительности независимы, предоставлены, по трактату, европейскому влиянию: германцы сделались властителями в бассейне р. Пангани, а северный склон страны находится уже во владении англичан. Подобно тому, как относительно другой стороны черного континента часто рассуждали о долженствующем современен осуществиться соединении Алжира с Сенегалией посредством железного пути чрез Сахару, так точно английские политики предвидят тот день, когда возможно будет проследовать по северо-восточной Африке, от Александрии до Момбаза, не сходя все время с территории, всецело принадлежащей англо-саксам. Однако, между двумя подлежащими завладению территориями: одной на западе, другой на востоке Африки,—противоположность велика. Между плоскогориями Варварии и берегами Сенегала простирается еще неизвестная и почта непроходимая пустыня, между тем как на пространстве от Египта до гор У-Самбара следуют одна за другой страны, частью бесплодные и пустынные, частью плодоносные и населенные, но уже все пройденные белым человеком. Наиболее прославленная историческая река на материке, самое большое озеро и один из двух самых высоких массивов Африки—принадлежат к этой территориальной полосе, обе оконечности которой находятся уже в руках Англии; не избегнет присвоения ею и средняя полоса, если экспедиции Стэнли удастся возвратить под европейское влияние весь верхний бассейн Нила и таким образом зайти в тыл новому королевству дервишей в Хартуме. Нет никакого сомнения, что всё это имелось в виду в то время, когда Великобритания, посредством трактата, завладела, хотя только предположительно, территориею, которая от Момбазского берега поднимается к тем высоким плоскогориям, где находится озеро Нианза. Так как эта территория пока еще точно ограничена только в своей восточной части, вдоль моря, то и нельзя привести данных о величине её поверхности; также отсутствуют и сведения для достоверного исчисления её населенности. Можно лишь сказать, что область, прямоугольной формы, заключающаяся между Индийским океаном, восточною окраиною плоскогория, наклоненного к западу, в направлении к Нианзе, и двумя параллельными линиями, из которых одна проходит к северу от Килима-Нджары и У-Самбара, а другая направляется от Кении вплоть до лимана Таны, представляет площадь приблизительно в 135 тысяч квадр. километров. По данным же Kraft’а, Fischer’a, Томсона, Джонстона и других исследователей, население этой территории должно быть исчисляемо приблизительно в два миллиона человек.

В 1883 году, путешественник Фишер проследовал вдоль восточного подножия той водораздельной горной цепи, которая ограничивает на востоке бассейне Нианзы, при чем убедился, что эта цепь, составляя внешний крутой обрыв плоскогория, развивается с большою правильностью с юга на север. Вероятно, что этот обрыв есть древнее побережье исчезнувшего средиземного моря: внизу высот расстилаются пруды, озёра и солончаки, напоминающие о былом существовании внутреннего моря, ныне испарившагося. Вулканические конусы, размещенные в известных расстояниях друг от друга на окраине плоскогория, суть отдушины подземных огней, материал для которых некогда доставлялся химическими ингредиентами, вырабатывавшимися в глубинах под удлиненным озерным бассейном. Низменности, в которых содержатся упомянутые остатки прежних жидких масс, находятся на весьма большой глубине по отношению к окраине плоскогория, среднее возвышение которого достигает приблизительно двух тысяч метров; одно только из озер лежит на высоте 640 метров. Таким образом, род желоба без водослива отделяет высокие западные равнины от возвышенного цоколя, на котором вздымаются Килима-Нджаро и другие горы, составляющие её свиту.

На южной оконечности впадины, первое озеро с соленою водою—Маньяра, о котором имеются одни только рассказы туземцев. В ста километрах к северу от этого «натрового озера», находится другое, над которым господствует: с юга—угасший вулкан, именуемый Дуньэ-Нгэ, т.е. «небесная гора» (2.150 метров), а с востока—огромная гора Гелей, превышающая предъидущую почти вдвое, так как высота её равняется 4.200 метров; говорят, будто «минарет», т.е. конечный конус горы Дуньэ-Нгэ, не перестает никогда куриться: даже в совершенно ясную погоду черное облако окутывает его вершину, а гром и как-бы отдаленная канонада слышится постоянно; лава уже не изливается, но пары около верхушки красны в ночное время; горячия воды, в которых караванщики варят свою пищу, выбиваются из недр земли у подножия горы и по берегам озера.

К северу простирается, насколько только хватает глаз, солончаковая степь, сохраняющая горизонтальность своего ложа, некогда выровненного озерными наплывами: это пустыня Догилани, усеянная кусками обсидиана, «походящими на черепки от бутылок». К западу от неё возвышаются черноватые откосы плоскогория, обозначаемые в этой местности именем May, а на востоке виднеются не менее грозные плоскогория Каптэ и Кикуйу: между этими крупными утесами открываются бухты, где бесплодная—уже давно вышедшая из-под воды—почва бывшего дна составляет резкий контраст с богатою зеленью на возвышениях. Величавые вулканы прерывают правильные грани плоскогорий: таков Дуньэ-ла-Ньуки, с большим жерлом и с длинными склонами, на которых выступают другие вулканы-паразиты. Таков также Дунье-Лонгонок, т.е. «гора Большого колодца», с широким усеченным конусом, очень красивой формы.

Путешественник Томсон восходил на этот последний вулкан, кругообразное возвышение которого, доминируемое боковым пиком, имеет 2.500 метров в высоту и 5.500 метров в окружности. Внутренняя котловина не имеет нормальной формы опрокинутого конуса: она, как показывает самое наименование горы, представляет колодезь с вертикальными стенками; ровное дно этого колодца сокрыто под лесом акаций, который с вершины кажется мшистым лугом; по словам туземцев, из одной соседней с вулканом пропасти, будто-бы, исходят пары, убивающие всех проходящих вблизи животных: вероятно, это трещины, испускающие углекислоту. С вершины Лонгонока, видишь у себя под ногами, на северо-восточной стороне, блистающую поверхность озера Найваша, усеянного островами, окруженного камышами и лугами. Мириады водяных птиц кружатся над бассейном, а в окрестностях зебры пасутся эскадронами. Озеро это, лежащее на высоте 1.850 метров, представляет неглубокий, путем наводнения наполняющийся водоем, в который стекает много речек, при чем приносимая ими жидкая масса уравновешивается испарением; вода в озере пресная, что, повидимому, указывает на недавнее происхождение этого озерного водоема: образоваться он мог от заграждения его сточной долины потоками лавы и грудами пепла, накопившимися на севере и на востоке, и, таким образом, отделившими равнину от верхового бассейна Таны. В озере Найваше рыба не водится, и быть может, она истреблена выделявшимися из его недр газами.

Вулканическая деятельность проявляется также и к северо-востоку от о. Найваша. Там возвышается Дунье-Буру, т.е. «гора паров», высотою в 2.800 метров, с жерлами, из которых через короткие промежутки вылетают струи горячих газов. Туземцы из племени мазай приближаются к этим отверстиям с благоговением и бросают туда пуки трав с целью добиться благосклонности «духов Земли»; также с благочестием собирают они красную глину от разложившихся горных пород и вымазывают ею свое тело для предотвращения злой судьбы. Гора эта, кратер которой часто перемещался, потеряла типическую форму вулкана: многочисленные конусы, которые сначала друг возле друга поднимались, а затем опускались, слились в неправильную массу. Углубление, дно которого занято о. Найваша, на севере ограничено бугристою равниною, на которой извержения тоже оставили груды окалин; происшедшие впоследствии трещины и разломы расчленили все эти образования на многоугольные массы, и во многих местах можно подумать, что видишь перед собой валы и рвы военных укреплений. Тысячи сухих деревьев торчат из всех расселин. Что было причиною их гибели? Выделение ли зловонных газов или, скорее—как полагает Томсон—уменьшение дождей, обусловленное медленными изменениями в климате?

К северу от этой печальной области голых скал и расселин, другие озера, Эльметейта, Накуро, наполняют углубления долины, затем река, направляющаяся—подобно всей расселине, идущей вдоль водораздельной гряды—с юга на север, извивается между двумя параллельными плоскогориями и впадает в озеро Мбаринго или Баринго, которое прежде считали северо-восточным заливом о. Нианца. Ныне известно, что Баринго занимает замкнутый бассейн, приблизительно в пятьсот квадр. километров. Хотя оно не имеет видимого истока, его изобилующие рыбою воды не содержат ни малейшего следа солености. Томсон, первый из посетивших берега Баринго европейцев, удивляется, что озеро это не увеличивается в объеме, хотя оно получает, даже в сухое время года, значительное количество воды: самая большая разница в озерном уровне, между одним и другим сезонами, не превышает шестидесяти сантиметров. По Томсону, такое незначительное годичное колебание в уровне и отсутствие соли в озерной воде могло бы быть объяснено существованием подземного истечения, однако это невероятное предположение не может быть серьезно обсуждаемо до тех пор, пока не будут измерены количества приносимой и испаряемой влаги. Посреди озера высится обитаемая земля, Кируан, т.е. «остров», обломок бывшего вулкана, и легкия шлюпки снуют между озерными берегами. В еще неизследованных областях к северо-востоку от Баринго, расселина в земле, по показаниям туземцев, продолжается на пространстве нескольких сотен километров вплоть до обширного солончака Замбуру, окруженного пастбищами, по которым кочуют пастухи из племени галла. К этому-то конечному углублению, т.е. к Замбуру, и направляется река Уэй-Уэй, истоки которой Томсон видел к западу от озера Баринго.

К востоку от тотчас описанной вулканической расселины—на протяжении которой, от Маньяра до Замбуру, следуют одно за другим озера соленой или пресной воды—земли, за исключением некоторых рассеянных солончаков, всецело принадлежат к покатости Индийского моря. Даже с обращенной внутрь материка западной стороны Килима-Нджаро часть вод изливается в Занзибарский пролив. Но эта покатость весьма гориста, и высоты, начинающиеся в непосредственном соседстве с морем, постепенно достигают, в Килима-Нджаро, границы вечных снегов.

Первые возвышения, видимые с моря, суть горы У-Самбара; это—почти уединенный гранитный массив, некоторые вершины которого, округленные на верхушке, достигают 1.500 метров в высоту: из города Булуа, построенного на вершине одной горы, виднеются, в расстоянии около ста километров, очертания зеленеющего берега с его заливами и мысами. К северо-западу от этих гор тянется горная цепь Парэ, затем хребет У-Гоно, господствующий с запада над красивым озером Джепэ, и к северу от которого высится мощная масса африканского колосса. В постепенно поднимающихся равнинах, которые простираются от Момбазского берега к Килима-Нджаро, рассеяны гранитные пики, имеющие от 1.200 до 1.600 метров высоты и во многих местностях расположенные в виде правильных рядов. Килибази или Килимабази, т.е. «одинокая гора», затем усеченный конус Казигао, выщербленная вершина Монгу—стоят одиноко, на-подобие рифов посреди моря. У более удаленной от берега Ндары, называемой также Килама-Кибуру, т.е. «большая гора», имеется целая свита менее возвышенных гор, а на запад от неё, господствуя над простирающеюся по направлению к Килима-Нджаро равниною, видны, более сближенные и потому представляющиеся в виде цепи, массивы, называемые горами Бура. Второстепенные вершины, одинокия или скученные вместе, высятся на некотором расстоянии со всех сторон—на юге, севере и западе—вокруг Килима-Нджаро, исполина африканских гор.

Эта «Гора Величия», или скорее, по Томсону, «Белая гора», а по Фишеру, «Гора Дьявола», достигает высоты 5.745 метров (по Mayer’у—6.004, а по Томсону даже 6.120 метров): таким образом, она превышает на 1.554 метра Камерун и на 1.145 метров Симен в Эфиопии; она также гораздо выше находящейся в стране Галла горы Вошо, которой Antoine d’Abbadie приписывает высоту в 5.000 метров; соперником ей является только гора Кения, которая, по Томсону, возвышается на 5.600 метров. Однако, Килима-Нджаро, повидимому, не была известна древним, если, впрочем, они не смешивали ее с одною из «Лунных гор». Впервые об этой горе упоминает,—очевидно, со слов португальских посетителей Момбаза,—испанский географ Encizo; называет он ее «Олимпом Эфиопии» и говорит, «что она богата золотом, населена дикими кабанами и людьми, питающимися саранчею». В 1848 году, миссионер Ребманн был первым из новейших путешественников, созерцавшим эту величественную, блистающую снегами, гору; однако, ученые географы, в роде Desborough Cooley—уже начертившие, не видав действительной, воображаемую Внутреннюю Африку—оспаривали это открытие, утверждая, что виденное Ребманном было либо мираж, либо плод воображения. На следующий год последовало. однако, подтверждение со стороны другого миссионера, Крапфа, который чрез цепь Бура спустился к самой подошве великой горы. В 1861 и в 1862 гг., исследователи фон-дер-Декен и Торнтон подвинулись еще далее: именно, они восходили на южные склоны Килима-Нджаро вплоть до высоты 3.200 метров, далеко, впрочем, не достигнув еще нижней границы снегов. С тех пор New, Fischer, Thomson и Johnston посещали прославленную гору, а Meyer в 1887 году достиг высшего её купола и даже края кратера, посвятив на это восхождение пять дней; однако, он не мог взобраться на покрытый льдом выступ, находившийся метров на пятьдесят выше. Гора эта не преминет вскоре стать одним из главных притягательных центров для африканских путешественников, так как отныне она включена в германские владения, и если не легкие пути сообщения, то во всяком случае хорошо известные тропинки и продовольственные пункты соединят ее с Момбазом и с другими портами восточного берега Африки.

Громадная масса этого вулкана имеет не менее ста километров в направлении с востока на запад и километров пятьдесят в поперечнике; в окружности же гора достигает приблизительно двухсот семидесяти километров. т.е. вдвое более окружности Этны, могучей горы, нижние склоны которой прокармливают население, превышающее триста двадцать тысяч человек. В действительности Килима-Нджаро состоит из двух соединенных вместе вулканов: Кибо—центрального купола и самого высокого пункта; и Кимауэнзи (4.973 метра), остроконечный пик которого, видимый с восточного подножия массива, закрывает остальную часть горы. На западе, севере и востоке, Килима-Нджаро правильно вздымает свои склоны вплоть до высших откосов; но на юге, у подошвы массива, зияют многочисленные жерла, изливавшаяся из которых лава образовала широкую террасу в 1.200 до 1.800 метров высоты, разрезанную горными потоками на параллельные отрывки, и которая в виде землистых мысов спускается к равнинам. Эта обширная подпирающая гору платформа, выдающаяся километров на двадцать кнаружи от правильного склона вулкана,—есть единственная плодородная и обитаемая часть всей громадной окружности горы; называется она Чага.

Вершины-близнецы Килима-Нджаро покрыты снегом во всякое время года, либо в виде сплошной однообразной мантии, либо в виде бахромы и полос; вид горы меняется каждое время года, каждый день, даже в период засух. Прежде суахели думали, что этот снег состоит из серебра, и не раз на кручи горы предпринимались экспедиции за драгоценным металлом, который, однако, превращался в воду в руках профанов. Ниже всего снег спускается обыкновенно в октябре, и главным образом на западном склоне, на косогоре в 4.250 метров над уровнем моря: в июле же и в августе нижняя граница инея поднимается всего выше, на склонах вершин. Восхождение на гору—вообще весьма тягостное во всякое время года—легче всего может быть совершено в те месяцы, когда падает снег, так как в это время года меньше всего туманов и, по странному контрасту, холод тогда менее резок. Редко гора бывает совершенно безоблачна: когда снежный купол покажется над густым туманом, блистая на солнце, он представляется тем величественнее, что кажется отделенным от земли океаном паров: «это Нгажэ Нгай,—Божий дом», говорят мазаи; обыкновенно же они называют её просто: Дуньэ Эбор, т.е. «белая гора».

Склоны Килима-Нджаро представляют замечательную противоположность. Все ручьи, сбегающие по проталинам в снегу вершин, текут по южному склону. Правда, несколько потоков зарождаются на востоке и западе, но лишь у подошвы горы: вверху, нигде не видно каскадиков. Что же касается северного склона, то его поверхность совершенно суха: ни один поток не свергается с неё, и долина Нждири, простирающаяся с этой стороны у подошвы горы,—не что иное, как пустыня; но и там выбивается несколько родников, питающих соленые лагуны и пруды; очевидно, что это отверстия подземных ручьев, затерявшихся в пепле вулкана. Пруды на Нджири—не единственные замкнутые бассейны на окружности горы: такие бассейны встречаются и у юго-восточной подошвы. Один из этих бассейнов, Чала, наполняет кратер, почти вертикальные стенки которого окружены короною из зелени; вода в нём пресная и прозрачная. Предание мазаев гласит, будто одна из их деревень была взорвана при вспышке вулкана, и, как во многих других вулканических странах, местным жителям кажется, будто по временам они слышат мычанье коров, блеяние овец и крики пастухов, доносящиеся из глубины пропасти, на-подобие отдаленного эхо. Без сомнения, иллюзия эта происходит от шума, производимого водяными птицами и повторяемого многократным эхо.

К западу и к северо-западу от «Белой горы», на цоколе плоскогорий стоят многие другие массивы вулканического происхождения, при чем некоторые из них также достигают значительной высоты. Массив Муру—отделенный от Килима-Нджаро равниною Сижираро, лежащею, в среднем, на высоте 1.200 метров,—является почти соперником Килима-Нджаро, так как его конечный конус возвышается приблизительно на пять тысяч метров, и в мае месяце иногда на рассвете замечают поверхностные полосы снега, расслаивающие вскоре под лучами солнца; однако, в тех случаях, когда скалистая вершина вулкана не бывает окутана облаками, на горизонте она представляется черною; вследствие этого, в противоположность Белой горе, мазаи дали ей наименование: Дуньэ Эрок-ля-Сижирари, т.е «Черная гора Сижирари». На северо-запад от Килима-Нджаро, по плоскогорью рассеяны, на-подобие пирамид, также и другие Дуньэ-Эроки, из которых один достигает четырех тысяч метров высоты.

Выступы рельефа, которыми усеяны возвышенности к северу от Килима-Нджаро, представляют во многих местностях вид настоящих горных цепей. Горы Киулу и Улу, где зарождаются притоки реки Сабаки, составляют длинную гряду, направляющуюся с юго-востока на северо-запад, затем изгибающуюся к северу, параллельно тем горам, которые окаймляют на востоке и на западе водораздельную расселину. Северная оконечность гор Улу обращена прямо к горе Кения, второй в Африке по высоте. Окружность Кении весьма значительна, благодаря длине её склонов: истечение лавы совершалось по покатости в 10-12 градусов до подошвы самой горы, до цоколя, средняя высота которого около 1.790 метров. В центре черноватого цоколя вздымается высший пик, правильная пирамида метров в тысячу, до такой степени крутая, что во многих местах снег не в состоянии удерживаться на утесах. Конус этот—скорее сероватый, чем белый: отсюда мазайское наименование его Дуньэ-Эгерэ, т.е. «Серая гора»; однако, по словам фон-дер-Декена, ее называют также и Белою горою. Кения, через склоны которой проходит, к северу от главного пика, экватор и которая лежит в трехстах километрах от Килима-Нджаро, находится в одинаковых с последним климатических условиях; она также весьма часто бывает окутана водяными парами; обыкновенно облака скрывают её в течение дня, и она показывается только либо вечером, при закате солнца, либо утром, при первых лучах его восхода. О существовании Кении узнали в Европе только в 1849 году, благодаря миссионеру Крапфу; однако, ни один из путешественников еще не всходил на неё; даже Томсон, приближавшийся к ней более всего, видел только её восточный фас. Подобно Килима-Нджаро, Кения изливает гораздо большее количество воды своими южными долинами, чем другими сторонами своей обширной окружности.

К западу от Кении, другие горы, цепи и массивы, сменяют друг друга вплоть до берегов Нианцы и Нила. Один ряд высоких гор, которым Томсон дал наименование гор Абердаре, тянется с юго-востока на северо-запад, в том же самом направлении, как и общая ось возвышенностей края Мазаи. Равным образом, над озером Баринго господствуют высокие вершины, вздымающиеся с каждой стороны этой обширной вулканической расселины. Наконец, к северо-востоку от Нианцы виднеется величавый конус Эльгон или Лигоньи, имеющий не менее 4.200 метров: подобно большей части гор этой страны, он тоже прежде был вулканом. В его стенах из туфа, между двумя слоями твердой лавы, видны глубокие гроты, высеченные или по крайней мере увеличенные рукою человека и заключающие в своих галлереях целые деревни и загоны для скота. Снаружи пещерная часть горы представляет целый ряд отверстий, походящих на отверстия голубятни и на одном и том же уровне продолжающихся по всей окружности вулкана. Ныне большая часть этих пещер покинута.

Река Пангани получает свои первые воды с гор Муру и Килима-Нджаро. Из всех этих горных потоков самый восточный, Луми, начинающийся у подошвы Кимауэнзи, течет сначала на юг и образует, у подошвы откосов У-Гоно, продолговатое озеро, Джипэ. Лежит это озеро всего лишь на высоте 737 метров; однако, равнина, простирающаяся к югу от террас Килима-Нджаро, еще низменнее, так как одна вытекающая из озера речка устремляется, в северо-западном направлении, к самой подошве вулкана. Что касается Пангани, то по выходе из о. Джипэ и по соединении с Ру-Ву и другими притоками, она является уже значительной рекой: в марте месяце Фишер нашел ширину её превышающей сто метров, а глубину—достигающею почти одного метра. Затем книзу, почти не получая притоков, река сначала течет на юг, затем на юго-восток и переходит порогами и водопадами ряд скал. За этими водопадами следуют другие, вплоть до самого низовья, вследствие чего Пангани становится судоходною всего лишь в сорока километрах от океана между двумя каменистыми террасами кораллового происхождения. Во время отлива, на баре Пангани, гребные суда находят глубину приблизительно лишь в два метра.

Две других больших реки данного края зарождаются в западных долинах плоскогория. Сабаки, т.е. «лесная река», получает один из своих притоков, Цаво, со склона Килима-Нджаро, между тем как главные истоки находятся в горах Киулу и Улу, а также севернее, в окаймляющей плоскогорие цепи, около озера Найваша. Тана, всё среднее течение которой еще не исследовано, равным образом начинается в сейчас упомянутой цепи, чем объясняется и её наименование Килима-нси, т.е. горная река; однако, мощным потоком воды она становится лишь к югу от Кении, которая посылает ей многочисленные потоки с своего южного склона. На севере этой области текут другие весьма обильные реки, из которых одна, Уруру, т.е. «гром», так названа вследствие имеющагося на ней большого водопада, посещенного Томсоном и описанного им как низвержение воды «с нескольких сотен футов» в мрачную пропасть. Уруру и другие реки, текущие на северо-запад и на север от Кении, соединяются вместе для образования Гуазо-н’Эрока, т.е. «Черной реки», относительно которой еще неизвестно: продолжает ли она течь, к востоку от Кении, в направлении к Джубе, или же, не поворачивает ли к юго-востоку, для соединения с Таною? В Масса—самом высоком пункте долины, где проживали братья Денгард,—Тана представляет собой реку, шириною, в среднем, метров в пятьдесят; её глубина колеблется между 4 и 10 метрами; а русло содержит лишь небольшое число мелей, покрытых водой по крайней мере на один метр, скорость же её превосходит шесть километров в час. Подобно большинству рек этой части материка, Тана не получает притоков на протяжении нижнего течения: напротив, в оба ежегодные половодия она разливается направо и налево и образует временные болота, простирающиеся по низменным равнинам на необозримое пространство. Приречные жители, уа-пакомо, возводят вдоль реки небольшие, высотою едва в метр, плотины с открывающимися на известных расстояниях оросительными каналами, разветвляющимися по рисовым полям; когда же воды в Тане спадут, то, чрез приподнятые заставки (шлюзы), в реку начинают обратно сбегать потоки из луж, образовавшихся при наводнении. Случается, что некоторые из этих боковых водных площадей, будучи углублены проточными водами, превращаются в судоходные каналы, которые сообщаются с такими же каналами соседних плотин, сближая таким образом концы излучин реки; а так как порою в эти каналы устремляется и вся вода из русла реки, то ложе её мало-по-малу превращается в болото. Подходя к морю, Тана разделяется: главный рукав её, Мто-Тана, течет на юг, в бухту Ургана, bahia Formosa португальцев, а другой рукав, неглубокий канал, идет на слияние, на востоке, с устьем реки Ози, «Черной реки» галласов. Этот рукав скоро оказался бы запруженным тростником, если бы прибрежные жители время от времени не вырубали его для прохода их судов; в некоторых местностях этот ручей Белезони или Белондзони, не имеет и одного метра ширины; туземцы даже перепрыгивают через него. А так так почва здесь только намывная, то было бы весьма легко превратить его в широкий судоходный канал; равным образом стоило бы только следовать указаниям природы, чтобы соединить воды Таны с водами двух рек, текущих более к югу: Килики и Сабаки. Туземцы говорят, что во время больших вод река пересекает озеро и изливается на юг в наносные земли, образуя столь глубокия водные пространства, что барки, держась внутреннего края приморских дюн, могут пробираться из одной реки в другую, т.е. из Таны в Сабаки; равным образом поперечное судоходство возможно и к югу от Сабаки, по тем озерам, которые образуются во время половодий. По словам Томсона, вдоль всего поморья видны следы поднятия материка: в некоторых местностях коралловая терраса приподнялась метров на 15—20, а внутри даже на 40—60. Однако, в бухте Тангата наблюдали признаки явления противоположного: вследствие ли понижения почвы, или вследствие размыва берегов, там исчезли многие деревни, с их пальмовыми рощами.

Вне гор, вся эта область, простирающаяся от моря к верхним бассейнам рек: Пангани, Сабаки и Таны, может быть сравнена, в целом, с ковром, по однообразному фону которого реки проложили свои различные рисунки. Это ровное дно страны есть Ньика, т.е. «дикий край», на протяжении которого воды не достаточно для поддержания деятельной растительности: безводная почва производит только низкие травы, колючие кустарники, да кое-где мало-рослые деревья. Ньика не что иное, как veld и, конечно, так бы ее и назвали голландцы Южной Африки. Племя уа-ньика воображает, что дождь принадлежит племени суахели, так как суахели обладают Кораном, книгою великой божественной магии, и Крапф рассказывает, что посланцы от племен извнутри страны являются к губернатору в Момбаз, с просьбою прислать несколько дождей. Вдоль океанического берега, на пространстве шириною менее 20 километров, поля, оплодотворяемые морскими парами, одеты богатою тропическою растительностью. Внутренния горы, где задерживаются облака, прерывают поверхность Ньики зеленью своих склонов, а сбегающие с них реки змейками проводят чрез страну леса своих берегов. Кокосовые деревья, которые встречают обыкновенно только в приморской полосе, распространяются внутрь вплоть до склонов Ндары, на 120 километров от моря.

Растительность, окружающая подошву Килима-Нджаро, вплоть до тысячи метров высоты, кажется тем красивее и тем разнообразнее, что она составляет противоположность с растительностью Ньики, пустынной, безводной и почти бесплодной. Однако, леса этих предгорий не имеют тропической внешности; они напоминают скорее физиономию лесов Западной Европы. Дикий эфиопский бананник, musa ensete, населяет долины на высоте от 900 до 1.800 метров; древовидные папоротники, примешивающиеся к растениям нижних отлогостей, высятся на склонах, находящихся на высоте 2.400 метров; затем, несколькими сотнями метров выше появляются верески, в виде кустарника, и сероватые бороды лакмусового ягеля, развесившиеся по ветвям больших деревьев; кое-где в оврагах произрастают исполинские крестовники, открытые Johnston’ом и издали напоминающие юкку: их находят еще на высоте 4.360 метров, в тех высоких областях, где иногда уже показываются снега. Виды высокой полосы близко подходят к видам гор Дракенберген и Эфиопии; кроме того, Johnston нашел такие виды, которые приближаются к формам тропической Африки и которые, повидимому, мало-по-малу видоизменялись для приспособления к новым условиям жизни на высоких уровнях над морем; наконец, два вида из найденных на Килима-Нджаро еще не встречались ни в одной стране. Великолепные капские калодендроны, о которых недавно думали, будто в направлении к северу они не переступают Наталя, оказываются очень обыкновенным растением на массивах Килима и Кения.

Некоторые виды птиц, проживающих в лесах Килима-Нджаро, новы для науки, а в окружающих гору равнинах найден особый вид страуса, struthius danaoides. Что касается млекопитающих, то относящиеся сюда животные не отличаются от тех, которые населяют смежные страны; но удивительно, что некоторые виды встречаются на такой большой высоте по склонам гор. Так, слон бродит по долинам и утесам до высоты четырех тысяч метров. Лев и леопард поднимаются менее высоко, но и их можно встретить еще на высоте 2.100 метров. Обезьяны, в особенности бабуины, весьма многочисленны; большею частью они держатся в соседстве плантаций и живут в довольно хорошем согласии с туземцами; что же касается colobus’a, великолепный черный с белым мех которого служит украшением у мазаских воинов, то обыкновенно он избегает человека; также весьма редко случается охотнику встретить дикую собаку, отличную от шакала, но, подобно ему, выходящую из берлоги только по ночам. Гиппопотамы, некогда весьма обыкновенные в реках, удалились в прибрежные лагуны внутри страны. На окружающих Кению равнинах Томсон видел стада верблюдов, захваченных у галласов, но мазаи не пользуются ими ни под верх, ни под вьюк: держат их они только для мяса. Муха цеце, столь опасная для домашнего скота, наводняет некоторые округи; в других же местностях господствует другая муха, дондеробо, укусы которой смертельны для ослов. Большая часть поморья избавлена от бича москитов.

Распределение рас совершается в этих областях на-подобие распределения деревьев: тогда как мазаи, подобно своим соплеменникам галласам, пастухи и воины, бродят в особенности по травянистым и кустарниковым или бесплодным равнинам, лесистые страны заняты земледельцами банту, сородичами банту Южной Африки. Эти земледельческие племена многочисленны, но для того, чтобы избежать нападений своих соседей, они часто бывают вынуждены перемещаться, и некоторые обширные области обезлюдели, так как мирная обработка земли стала там совершенно невозможною.

Банту, живущие южнее, по соседству с р. Пангани, известны под различными наименованиями: суахели зовут их уа-шензи, т.е. «побежденные», между тем как уа-самбора, живущие на расположенных на западе горах, называют их просто уа-бондей, т.е. «люди долины». Впрочем, они сильно перемешались с другими порабощенными племенами и мало-по-малу сливаются с мусульманским населением поморья, образовавшимся из весьма различных элементов. Уа-самбара, населяющие «Африканскую Швейцарию», значительно отличаются от соседних народцев своим образом жизни. Особенно оригинальны церемонии при бракосочетании: жениха и невесту помещают в одной хижине, по обе стороны большого огня, и оставляют их таким образом в течение пяти дней, без всякой пищи, позволяя только, если они ослабеют, пить теплую воду; на пятый день им дают немного полужидкой кашицы, чтобы они были в силах принять участие в свадебной процессии, которая направляется к хижине тещи. Дружка, одетая мужчиною и вооруженная ружьем и мечем, предшествует жениху и невесте. Но, однако, с тех пор, как, вследствие торговли, уа-самбора, беспрестанно приходят в соприкосновение с суахели, первобытные нравы исчезают, а общим языком мало-по-малу становится суахелийский. На ки-суахели говорят и им пользуются при обучении также и английские миссионеры, поселившиеся в Мажила, в восточной области массива У-Самбара. Магометанство же проникло гораздо дальше в горные деревни; впрочем, для обращения в новую веру достаточно какого-нибудь внешнего признака. Так, пленный магометанин, будучи приневолен к употреблению в пищу свинины, становится язычником; а язычник, которому обреют волосы, превращается в магометанина. Уже в 1848 году, когда Крапф проходил этою страною, два сына короля были обращены в ислам, научившись в то же время читать и писать, и вообще слова «магометанство» и «цивилизация» в этом крае считались однозначущими. Султан, титуловавшийся «львом пустыни», имел гарем, на-подобие султанов на морском берегу. Его жены, в числе нескольких сотен, прикрывались, подобно магометанкам, вуалью, и никто не смел восходить на тот холм, где находились их жилища, окруженные садами или chambas’ами, которые возделывали приставленные к женам пленники. Многие из обычаев в крае напоминают арабские нравы. Так, четыре святые деревни, в которых пребывают чародеи страны, считаются неприкосновенными местами убежища. Ни один чужеземец не будет туда допущен, но убийцы из племен уа-самбара или уа-шензи находят там для себя пристанище; равным образом те, кто прикоснется к одеянию короля, становятся после этого священными. Становятся свободными тоже и рабы, перешагнувшие порог королевского жилища; но в таком случае первоначальный продавец должен вернуть покупную цепу этих освободившихся рабов последнему их собственнику.

Король земли У-Самбара—государь могущественный, и, по Крапфу, число его подданных простирается до полу-миллиона людей: уа-самбара, уа-шензи и других; его держава, заключающаяся между морем, долиною Пангани и горами Пара,—одна из плодороднейших стран в Африке. Недавно она обнимала также большую часть края племени уа-зегуха, к югу реки, и область Парэ; но передовые уа-самбарские племена были постепенно оттеснены, и пограничные народы объявили себя независимыми. Кроме того, беглые негры образовали маленькия республики в тех легко защищаемых зарослях, которые окружают горы У-Самбара. Все земледельцы и пастухи в крае обязаны отдавать ежегодно королю десятую часть своих сборов с полей и со стад, и этой десятины достаточно для поддержания, при посредстве приморских портов, значительной торговли жизненными припасами с Занзибаром и даже Аравией. Женщины в королевстве все считаются собственностью государя: он может выбирать любую, не платя выкупа. «Он властитель, он бог!» Все же населяющие его государство—его рабы, как они себя называют.

Между племенами уа-самбара и уа-зегуха, на островах реки Пангани живут уа-руву, т.е. «люди реки», племя, отличающееся от своих соседей наречием и нравами. Эти «речные» люди поселились в этих природных крепостях для того, чтобы избегнуть нападений мазаев, бродящих по обширным равнинам, которые простираются к югу в направлении к У-Гого; пастухи, овцы и козы переходят на остров по трясущимся мосткам, крупный же скот пускается через реку вплавь. Уа-руву слывут у своих соседей фетишерами, умеющими околдовывать крокодилов, и мусульманские караванщики, не довольствуясь воззванием к Аллаху об устранении этих животных, также обращаются к уа-рувским чародеям, которые бросают в реку какое-то весьма сильно действующее «лекарство», чем и превращают её обитателей в неспособных вредить. Говорят, будто никогда караван, сопровождаемый уа-рувским проводником, не терпел несчастий при переправе через реку; рассказывают, будто бы крокодил по слову чародея выпускает из пасти уже схваченное им домашнее животное. Кверху от Мкарамо, острова реки не обитаемы: их население укрылось в горы. Племя уа-парэ, состоящее из земледельцев и пастухов, до такой степени боится нападений мазаев, что не выгоняет даже свой скот на пастбища; откармливаются их животные в хлеву, но и это часто не спасает их от увода грабителями. Уа-гоно, жители гор, господствующих к западу от озера Джипэ, менее подвержены нападениям хищников.

Немногочисленный народ уа-тавета скрывается, к юго-востоку от Килима-Нджаро, в узкой полосе лесов, окаймляющих реку Лу-Ми и продолжающихся вплоть до озера Джипэ: сохранением своей независимости уа-тавета обязаны большим деревьям. Поселения окружены частоколами, за которыми туземцы не боятся мазаев, вооруженных короткими мечами. Уа-тавета, родственные своим северным и восточным соседям: уа-чага и уа-теита, говорят на диалекте, близком к их наречию. Но уа-таветская раса теперь уже очень смешанная, вследствие скрещиваний с племенем уа-куафи, прибывшим просить себе убежища и земель. Те же из этих иноплеменников, которые сохранили свой тип в чистоте, имеют профиль более правильный, чем профиль у уа-таветов, скулы более выдающиеся и физиономию более оживленную; многие из них сохранили также и свой национальный костюм; но, за исключением обрезания, которое они практикуют еще по мазайскому обряду,—они усвоили себе все обычаи своих хозяев; они обрабатывают почву, не скитаются более вокруг деревень для похищения женщин и детей, и не превращают войны в ремесло. В общем, жители края Тавета отличаются добродушием, веселостью и приветливостью. Поэтому-то их город стал главным местом отдыха и запаса жизненными продуктами для караванов, направляющихся с поморья в край мазаев и обратно; суахелийские купцы выстроили в соседстве с главным местечком деревню из древесных ветвей, в которой заводят свои временные хозяйства. Благодаря этим посетителям с поморья, уа-тавета сравнительно образованы и почти все говорят по-ки-суахелийски столь же хорошо, как и на своем наречии банту. Но они не переняли от арабов обычая носить платье: большая часть из них ходят нагишом, разве из кокетства или для защиты от холода набрасывают на плечи мех или кусок сукна.

Государство управляется советом из пяти старейшин или уази, избираемых обыкновенно между семействами туземной расы; но общественное мнение могущественно, и оно-то и диктует те решения, которые постановляются советом. Правят, собственно, по преданиям. Законы брака не строги, но строги обычаи, сопровождающие сватовство. Молодая девушка, купленная только отчасти, не может уже более выходить из дому вечером; ей запрещено разговаривать с мужчиною, даже если это будущий её муж—до тех пор, пока вся стоимость её, в виде коров или волов, нс будет сполна уплачена. Женщина, беременная первым ребенком, прогуливается перед жилищами своих друзей в предшествии пожилой замужней женщины и разукрашенная всем, что есть лучшего в её нарядах: покрывалом из железной проволоки, бусами, цепочками, кольцами и браслетами. Ревностно выполняются также и погребальные обычаи. Труп сначала зарывают в сидячем положении, при чем одна рука покоится на коленях, а другая рука подпирает голову. Когда же от трупа останется один только скелет, то берут череп—по крайней мере если он принадлежал главе семейства или его главной жене—и помещают его под драцену, посреди полей, которые он и должен будет защищать от злых духов.

Народец уа-чага, разделенный на многие мелкие монархические государства, населяет те вулканические террасы области Чага, которые прикрывают с юга громадную массу Килима-Нджаро: по наречию эти туземцы—родственны племени уа-самбара. Самое значительное их королевство, Матшамэ, не довольно, однако, могущественно для того, чтобы обезопасить себя от нападений мазаев, которые теснят его с юга и с запада; вследствие этого, совершенно опустели такия обширные, плодоноснейшие области, которые могли бы пропитать сотни тысяч жителей. Но какими бы убийствами ни сопровождались битвы между мазаями и уа-чага, женщины обеих наций всегда уважаются: они ходят между сражающимися, как будто мир и не нарушался. Наконец и уединенность усадеб свидетельствует о древних мирных нравах, весьма различных от нравов нынешних: каждое семейство проживает в чаще банановых деревьев отдельно, в группе хижин, окруженных высоким плетнем. Едва-ли можно признать—следуя предположению Duveyrier—в уа-чагах, обитателях Килима-Нджаро, остаток той завоевательной нации джага, которая разрушила в XVI веке Конгскую империю. Подобно королям уа-самбара, главари уа-чага полновластны: все люди—их рабы; все родящиеся дети уже заранее обрекаются на то или другое служение, и как только они приобретут необходимую силу, их тотчас употребляют для «работ на короля»: на копание защитительных рвов, оросительных каналов, мотыжение почвы и изготовление оружия. Король решает также и о том времени, когда девушкам вступать в брак: он надевает невесте на палец брачное кольцо и называет в то же время имя её будущего супруга. Браки значительно менее ранни, чем у большинства остальных африканцев: физическая зрелость супругов, вероятно, и есть главная причина того, что раса уа-чагская—одна из самых красивых в Африке. Благорастворение климата, правильность земледельческих нравов, умеренность в пище и превосходное качество плодов также содействуют тому, что уа-чаги имеют превосходство над своими соседями в силе и здоровье. Они едят по преимуществу молочные кушанья, и чаши с молоком ставят также на могилах, тогда как жители равнин приносят жертвы своим мертвецам из риса и пальмового вина. Будучи весьма хорошими земледельцами, уа-чаги выращивают превосходный горох, различные овощи, пшеницу, и «бананы такого отменного вкуса, что с ними могли бы сравниться только плоды с Сейшельских островов». Промышленности у них почти не существует: они не умеют даже ткать, но как кузнецы они не имеют себе соперников в Восточной Африке: копья, метательные дротики, палицы чагского образца и разрисованные и расшитые щиты—образцовые произведения искусников-чагов. Они ведут также деятельную торговлю с поморьем, запасаясь в его портах одеждою и произведениями европейской мануфактуры; между ввозимыми к ним предметами есть особый род земли с южных равнин, emballa, которую они растворяют в воде и которая служит им вместо соли. Благодаря отсутствию цеце во всей долине Пангани, за исключением берегов Таветы, караванщики могут употреблять ослов для перевозки своих товаров в крае У-Чага,—важная выгода, которая обеспечивала бы за путем по Пангани преимущество над южными дорогами, если бы мазаи часто не нападали на караваны. Местные предания гласят, будто португальцы издревле посещали данную страну, поднимаясь при этом по Пангани. Около начала ХVIII-го столетия, в край являлись для поселения также и магометане, которые и основали там династию; однако культ их исчез совершенно.

К северу от долины Пангани, представителями расы банту являются в особенности уа-ньики, т.е. «люди долины», которые подразделяются на двенадцать колен: они населяют, в числе около 50.000 душ, весь тот край, который простирается по отлогому склону от берега Момбаза внутрь материка до возвышения над уровнем моря приблизительно в шестьсот метров. Их язык, ки-ньика, мало отличается от ки-суахели, но он не испещрен арабскими словами. Одно только земледельческое племя уа-диго, обитающее в приморской области, расположенной к югу от Момбаза, заключает в себе приблизительно тридцать тысяч человек; другой народец, о котором имеются сведения, благодаря соседству миссий, называется уа-дурума. У уа-ньика время делится на периоды из четырех дней, как и в некоторых странах Западной Африки. Солнце—их бог. У ньикских жрецов есть таинственный инструмент, муанза, звуки которого порою слышатся в лесах, но видеть который не может, по словам легенды, никто из непосвященных, не будучи поражен смертью. Становясь взрослыми мужчинами, молодые люди, для «обновления своей крови» и для доказательства своей храбрости, должны наделать себе на груди большие порезы. Сыновья же начальников должны подвергнуться другому испытанию: они должны проживать в лесу до тех пор, пока каждому из них не удастся убить человека: только тогда они могут возвратиться в отцовские хижины и объявляются достойными наследовать своим отцам. Прибывшие с северо-запада уа-камба, поморские суахели и другие переселенцы проживают между уа-ньика: так, в их крае многочисленные колонии основаны магометанами, шейхи которых постепенно начинают соперничать с ньикскими корольками. Значительными станциями в ньикском крае обладают также и христиане; так, между прочим, в средине текущего столетия Krapf и Rebmann основали пост Рабай, на одном из холмов вблизи Момбаза; с вершины этого возвышения, приблизительно в триста метров, взорам открывается обширный вид на поля, острова и рифы.

Горы Теита, на пути между Момбазом и Килима-Нджаро, также населены банту, по Rebmann’y, приблизительно в числе полутораста тысяч человек; говорят эти банту на диалекте, близком к ки-суахели. Уа-теита—племена республиканские, и часто из-за своих скал отбивали стрелами нападения мазаев. Они сохранили обычай похищать себе жен, хотя эта процедура и проделывается только для видимости. Жених и его друзья насильственно переносят невесту в будущую её хижину, после чего новобрачные оставляются заключенными в их жилище в течение трех суток без всякой пищи. Однако, такому похищению предшествует одарение родителей невесты скотом, при чем число коров обыкновенно бывает столь значительно, что жениться могут только богатые; много, поэтому, браков заключается, вследствие бедности, между братьями и сестрами. Теитские женщины пользуются большою свободою, и оскорбленная жена покидает своего мужа, который не в праве этому противиться. Преобладающая между женщинами мода заключается в вырывании себе ресниц. Теиты погребают своих покойников, но по истечении нескольких месяцев после погребения, отрезывают мертвецу голову и помещают её в костянник, куда чародей приходит совещаться с нею. Хотя теиты богаты скотом, но едят они только животных, околевших вследствие болезни.

К северу от Момбаза, племена дакало, порабощенные галласами, а также бони и уа-саниэхи, основавшиеся на берегах бухты Формозы, принадлежат к тому же этническому корню; однако, число их сильно уменьшилось, и мало-по-малу они сливаются с галласами, на языке которых и говорят. У уа-бони весьма обыденно производство выкидыша, и так как, по их словам, зародыши превращаются в обезьян, то охотники из этого племени всегда щадят павианов в своих лесах. Путешественник Denhardt считает их принадлежащими к группе галласских наций. Что же касается покомо, прибрежных жителей реки Покомони или Таны, составляющих авангард наций банту в приморской полосе Восточной Африки, то они до сих пор сохранили свои отличительные национальные черты. Правда, что на берегах низовьев реки, покомо приходится платить слишком много налогов, удовлетворять зараз многих угнетателей: галласов, сомали и суахели; фактически они—рабы, хотя ими не торгуют, и они могут оставаться в своем отечестве. Но, кверху от аллювиальных областей, оставшись независимыми и гордыми, покомо являются с своими природными качествами: честностью, прямотою и добродушием. Нет в Африке другого народа, который принимал бы более ласково иностранца и который отличался бы большей скромностью и сердечностью; в этом отношении, братья Денгардт видят в покомо образцовое племя. В числе 25-30 тысяч человек, покомо обитают ныне на берегах Таны, но кажется, что прибыли они с севера, и от Килима-Нджаро вплоть до их нынешней резиденции, многие наименования мест напоминают о прежнем пребывании их там. Занимаемая ими ныне область была, по мнению Krapf’а, первоначальным отечеством истинных суахели.

Высокие ростом и сильные, покомо имеют также привлекательные или даже красивые черты; но как и большая часть их соседей, они стремятся разукрасить свое тело также и татуировкою; кроме того, их женщины вымазывают себя так называемой нгойей, т.е. привозимой из Индии красною глиною, к которой прибавляют коровье масло или жир диких животных. Ни мужчины, ни женщины не причесывают волос и не носят обуви; единственное их одеяние—передник из хлопчато-бумажной ткани. Обрезание не всеобще: каждый клан следует в этом отношении своим обычаям. Когда жена разрешается от бремени, муж должен удалиться; повитуха предъявляет ему ребенка только по миновании трёх суток со дня разрешения, а войти в супружескую хижину он может лишь по истечении полных пяти месяцев: в течение всего этого времени жена остается взаперти и может выходить только ночью, в сопровождении своих сестер и родителей. Дети воспитываются с большим тщанием и с самого нежного возраста приучаются к работе; вплоть до замужества девушки остаются при своих матерях; но мальчики, достигнув двенадцати лет, начинают уже выполнять своей новициат и живут с другими молодыми людьми в большой хижине. Погребения совершаются с весьма строго соблюдаемыми церемониями, меняющимися сообразно полу и возрасту; каждый год торжествуют национальный праздник в честь мертвых: «день всех святых» у покомо—самый торжественный, и для приготовления убранств в одежде и совершения пиршеств в этот великий день, они делают сбережения.

Покомо—земледельцы: все одинаково участвуют в полевой работе, состоящей в особенности в возделывании риса и маиса. Некоторые молодые люди занимаются также охотою и рыбною ловлею; но хотя покомо и весьма работящи, у них, однако, не существует никакой обработывающей промышленности: они не прядут, не ткут и не куют; все необходимые для них предметы они покупают на морском берегу, откуда ввозят всё, за исключением своих хижин и судов. Из их общин организованы небольшие соединённые республики. Каждая из таких групп управляется мсэ, т.е. старейшиною, вместе с которым заседают в совете также и другие патриархи, обладающие при этом и исполнительною властью. У покомо есть свой обычный кодекс, в основу которого положено возмездие.

К северу и к северо-западу от Килима-Нджаро, наидалее выдвинувшиеся племена суть уа-камба и уа-кикуйу; миссионер Wakefield упоминает также об одном племени одинакового происхождения с первыми, о мбэ или дхайтшо, которое населяло равнины, расположенные на северо-восток от горы Кения. Уа-камба, или уа-римангао, живущие к югу от Кении и исчисляемые Krapf’ом в семьдесят тысяч душ, разделены на столько же республиканских общин, сколько находится и деревень. Этим предприимчивым людям пришлось выдержать много битв с мазаями и галласами; но восторжествовать в этих столкновениях им удалось лишь благодаря той естественной защите, которую представляет их горный и покрытый кустарниками край. Однако, одно из племен должно было, в 1882 году, выселиться; мужчины, женщины и дети, покинув опасное соседство с мазаями, добрались до территории У-Сагара, находящейся в пятистах километрах к югу, в верховом бассейне р. Уами. Уа-камба привычны к путешествиям: они-то и служат торговыми посредниками в области между о. Ньянца и берегом Момбаза; большинство нанимаемых суахелийскими купцами носильщиков—уроженцы области У-Камба. Эти туземцы пьют молоко своих коров, предварительно смешав его с кровью, выпущенною из шеи быков.

По ту сторону плоскогория вулканов, на склоне к Ньянза, мы снова вступаем в полосу языков банту; горцы кавирондо, весьма отличные от тех кавирондо, которые проживают на берегах озера, говорят на языке, принадлежащем к бантусской семье и столь близком к ки-суахели, что поморяне понимают их без всякого затруднения.

Кроме банту, годные к культуре гористые, лесистые и аллювиальные области, говорят, имеют также и других обитателей, других потомков первобытных рас: таковы ала, укрывающиеся в лесах, между горами У-Самбара и Перэ, и уа-силикомо, или «карлики», которых ошибочно помещали на запад от Килима-Нджаро; однако, ни один из европейских путешественников ещё не мог их посетить, и даже их существование, как отдельной расы, осталось под сомнением. Борьба за преобладание происходит ныне только между народцами банту—этими земледельцами по преимуществу—и представителями эфиопской расы: мазаями и галласами, главным образом пастухами и воинами. Уа-куафи—хотя они и одного происхождения с мазаями—могут быть рассматриваемы как образующие переход между двумя упомянутыми тотчас этническими группами, так как большинство их племен покинуло бродячую жизнь и перемешалось с земледельческими и оседлыми народцами. Эти уа-куафи рассеяны по громадной территории: одни из них встречаются, под именем хумба, по соседству с Мамбойя, станцией миссионеров в У-Самбара; другие живут в семистах километрах к северу, на нижних склонах Кении; но главная часть нации осела в некоторых частях вулканической и озерной низменности, разделяющей два плоскогория, а также на западной террасе, наклоненной к Нианце. В 1830 году, уа-куафи были также властелинами в области, границы которой составляют: на западе—У-Гоно и Парэ, на востоке—Теита, а на юге—У-Самбара; но целый ряд несчастий обрушился на их головы: предпринятые с целью грабительства набеги оказались неудачными; саранча поела их жатвы; стада переколели, а затем воины окрестных мазаев, устремясь на голодающих, большую часть их перерезали. Те же, которые остались в живых, принуждены были просить себе убежища у соседних горных народов банту: у тавеита, теита, парэ, гоно, самбара и зегуха; там они основали земледельческие и торговые станции, и нравственные последствия этой перемены жизни были самые счастливые. Именно, некогда столь устрашавшие других, восточные уа-куафи принадлежат ныне к числу самых честных, трудолюбивых и гостеприимных племен в крае.

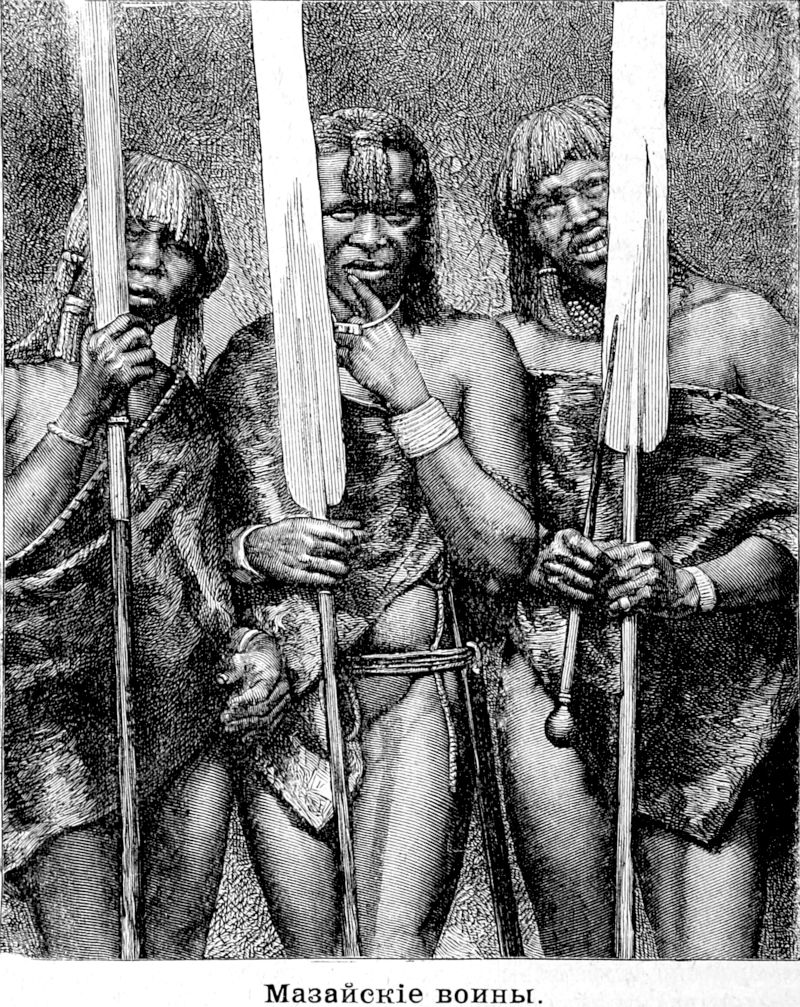

Собственно мазаи, прпсвоивающие себе это наименование и сами, кроме того, называющие себя и своих братьев по расе уа-куафи именем ил-уакоб, т.е. «люди», «храбрецы» («властители земли», по Fisher’у: «свободные», по Leon des Avanchess’y), считают себя, подобно многим другим народам, избранною нациею и рассказывают в своих легендах, что они происходят от бога, сидящего на облаках, на горе Кении. Также как и уа-куафи, они различным образом перемешались с народами банту; но обитаемые ими пространства находятся южнее земель уа-куафи. Занимая почти всю ту территорию равнин, которая отделяет верхнее течение Пангани от У-Гого, они весьма многочисленны и в вулканической впадине между плоскогориями; треугольная область Догилани, к югу от озера Найваша, принадлежит им целиком; впрочем, добровольные переселения, бегства, нападения и неурожаи часто побуждают их менять свои местообитания. Численность мазаев определяют в несколько сот тысяч, но, если к их расе причислить уа-хумба, соседей у-гого, и уа-хума в У-Пиамези и на берегах Нианцы, то их окажется более миллиона.

Мазайский тип—один из самых чистых и самых благородных в Африке. Люди чистокровных племен имеют, по Thomson’y, рост в 1 метр 80 сант.; они вообще стройны и удивительно приспособлены к бегу; их черты часто походят на черты европейцев, лоб широкий, нос тонкий и прямой; но верхние резцы обыкновенно выдаются кпереди, в особенности у женщин, почему у многих лишь с трудом губы могут быть сведены одна с другою. У большинства мазаев скулы очень выдающиеся, а глазные щели скошены, как у монголов. Череп, долихокефалический и хорошо развитый, покрыт у молодых людей волосами несколько менее курчавыми, чем волосы негров, а иногда даже и совершенно гладкими; все же женатые мужчины и все замужния женщины старательно бреют себе голову. Равным образом, все мазаи продыравливают и удлиняют нижнюю долю уха, сначала для вдевания палочки, а затем, для привешивания тяжелых серег из железной или медной проволоки. Мазайские пастухи часто целыми часами держатся, опираясь на лук или копье, на одной ноге, поместив на её икру другую ногу.

Как народ пастушеский, мазаи ведут постоянно кочевую жизнь. Их обычаи приспособлены к пастушеской жизни; при многих обстоятельствах, они обнаруживают почитание своих коров; уважают даже ту траву, которая служит повседневною пищею для их животных, и не позволяют себе срезать её ни для своей постели, ни для покрытия своих хижин; не предают они ее и пламени: она—священное растение. Ни одна торговая сделка не заключается, если торгующиеся не держат пучка травы в руке; ни одна военная экспедиция не может удасться, если травинки муравы не были брошены по направлению той страны, которую предстоит завоевать. Для избежания дурной судьбы, мазай вымазывает коровьим калом себе лоб и щеки; чувствуя же приближение смерти, он приказывает отнести себя к своим коровам, среди которых, в святом месте, и оканчивает свои дни. Пища мазая—почти исключительно животная: он пьет молоко своих коров, ест мясо своих быков и бычков, но было бы преступлением поесть в один и тот же день и молока, и мяса: необходимо, чтобы мазай промыл себе желудок сильным чистительным прежде, чем ввести в него священный напиток. Редко мазаи соглашаются дать или продать молока чужеземцам. Принятие пищи строго упорядочено, особенно в то время, когда молодые люди, мальчики и девочки, приготовляются к обрезанию и, позже, когда они выполняют свой новициат перед военными походами. Тогда, чтобы «возможно больше запастись мышцами и яростью», юноши наедаются до отвалу бычачьим мясом и прямо из жилы пьют бьющую оттуда кровь. Табак и всякий спиртный напиток им строго воспрещен, так как национальный опыт свидетельствует, что и то, и другое являются причинами физического и нравственного ослабления.

Мазайское общество подразделяется на воинов и на мирных людей, на эльмуран и эльморуа, при чем оба эти наименования приближаются к ильм-орма, каковое название дают себе галласы; повидимому, сходство этих наименований свидетельствует также и о родственном происхождении обоих этих народов. Сыновья семейств, обладающих большим количеством скота, обыкновенно оказываются в числе мирных; те же, у которых стадо не велико,—а таких гораздо больше,—решаются раздобыться им посредством грабежа. В таком случае они живут отдельно—вдали от тех становищ, в которых пребывают люди семейные—но в сообществе с молодыми девушками, которые блюдут стада, занимаются заготовлением припасов и военных костюмов. Такие хищники отправляются для нападения врасплох на мирных жителей часто за сотни километров: они прокрадываются между ближайшими к ним племенами,—которые держатся на-стороже, затем, захватив те стада, на которые зарились, возвращаются другими дорогами к себе домой; следует прибавить, что они так умеют заставить скотину следовать за собою, как если бы она была заколдована. Выбирая своими начальниками только таких товарищей, к которым имеют полное доверие, они соблюдают во время похода строгую дисциплину и весьма искусны в хитростях, обманах и в обходных движениях; сражаются они, соблюдая тишину, без барабанов и без воинственных криков. Воин, оказавшийся трусом, изрезывается в куски своими товарищами; не принесший же домой меча или платья «брата» по оружию—с которым его соединила выпитая одна и та же кровь—обрекается на презрение: он уже не найдет себе друга.

Как и все воинственные народы, кафры, ма-тебэлэ, зулусы,—мазаи стараются отличить себя пышностью костюма. Они любят окрашивать свое тело в красный цвет. Накидка из бумажной материи, с каймою или полосами яркого цвета, развевается на спине, завязанная на шее на-подобие poncho мексиканцев; вокруг овала своего лица они навешивают медную полоску, которую украшают гривою зебры, кисточками из кабаньей щетины, или черными перьями страуса; пуки же белых перьев колышатся над головою; иногда они удлиняют свою прическу при помощи лыка. Роговое кольцо и спираль из латунной проволоки защищают их руки; на икры нацеплены белые гривки colobus guereza, а колокольчики позвякивают на пятах. Короткий меч заткнут за пояс кожаной юбочки; в одной руке—длинное копье, а другая опирается на щит, на котором различными цветами разрисованы геральдические фигуры. Женщины одеваются менее роскошно: обыкновенно на них только одно одеяние из дубленой кожи, оставляющее открытыми одну из рук и половину бюста; но они обременены металлическою проволокою, которую обматывают вокруг рук, икр и около шеи. Надо удивляться, что, нося такия тяжести из железа и меди, они могут выполнять столько работы, ухаживать за своими мужьями и детьми, доить коров, заниматься хозяйством и торговать с чужеземцами путешественниками. Менее жестокия и менее падкия на добычу, они часто защищали гостей от своих братьев и мужей.

Обыкновенно существование войною и хищничеством прекращается для эльмуран, когда они задумают жениться, разбогатев настолько, что могут, в виде приданого, преподнести невесте добытых ими животных. Женясь же, молодой человек носит в течение месяца костюм той девушки, на которой женился, очевидно, для того, чтобы, таким образом, выразить, что любовь его поработила: это африканский Геркулес, сидящий у ног Омфалы. Обычай требует, чтобы супруги первый лунный месяц питались молоком; но позже им возвращается свобода: прежний воин, став мирным человеком, уже не ограничивается питанием молоком и бычачьим мясом; он может есть овощи, зерна и плоды; ему уже не запрещено нюхать или жевать табак, а также появляются у него в доме и бродящие, т.е. спиртуозные напитки. С этого времени он занимается местною политикою, принимает участие в собраниях, на которых совещаются об интересах общины, подает голос при избрании лайгонани, т.е. «говорящего от его имени», который и представляет его во время важных совещаний. Всегда гордый и высокомерный, он принимает торговцев как вельможа и снисходит даже до того, что, в доказательство своего благорасположения, плюет на них; сердечно встречает друзей, при чем гостеприимство налагает на него обязанность уступить даже свою жену. Лично он не работает и не знает никакого промысла: всё необходимое делают женщины, а затем, различными ремеслами занимаются порабощенные племена: таковы уа-ндороббо, которые приготовляют для воинов оружие, а для женщин котлы, также охотятся на буйвола и слона. Своими чертами, языком и костюмом, эти ремесленники походят на мазаев; но рабство их принизило. Крапф видит в них братьев тех аборигенов, называемых ала, которые бродят по долинам племени у-самбара. Они рассеяны по деревням в лесах, по склонам Кении и по горам Кикуйу и питаются мясом диких животных.

У мазаев нет определенного культа, хотя, будучи поражены чем-нибудь или устрашены, они часто взывают к сверхъестественному существу, называемому Нгай и смешиваемому ими с воздушными пространствами, солнцем, снегами гор, звуком грома и блеском молнии. Лаибоны, или чародеи, многочисленны: они истолковывают полет птиц, все явления в одушевленной природе, благословляют скот, отвращают болезни и заговаривают стихии. Великий чародей, mbatin, считающийся самым ученым разъяснителем судеб,—самая богатая особа в крае; он обладает громадными стадами и, подобно всем остальным мазайским пророкам, должен свидетельствовать о своем ранге тучностью: с трудом лишь, поэтому, он может двигаться. В некоторых округах, мазаи, как и уа-ньика, имеют нечто в роде культа гиены, как животного, которое пожирает тела, брошенные в кусты; они называют гиену: «отец гиена», и когда находят труп этого животного, то целое племя должно облечься в траур: гиена считается патроном данной расы, а смутное верование в переселение душ гласит, что духи предков внедрились в этих хищных животных. Однако в южных областях края Fischer не видел никакого следа этого, культа: там наиболее чествуемым у мазаев животным является особый вид аиста, который также раздирает трупы и следует за воинами в их грабительских экспедициях. Мертвые не закапываются, так как помещение трупов в землю влекло бы за собою её осквернение; поэтому мертвых кладут под деревья. Проходящие караваны увозят своих мертвецов и обыкновению скрывают их в тюке с тканями, чтобы мазаи не опасались загрязнения их почвы.

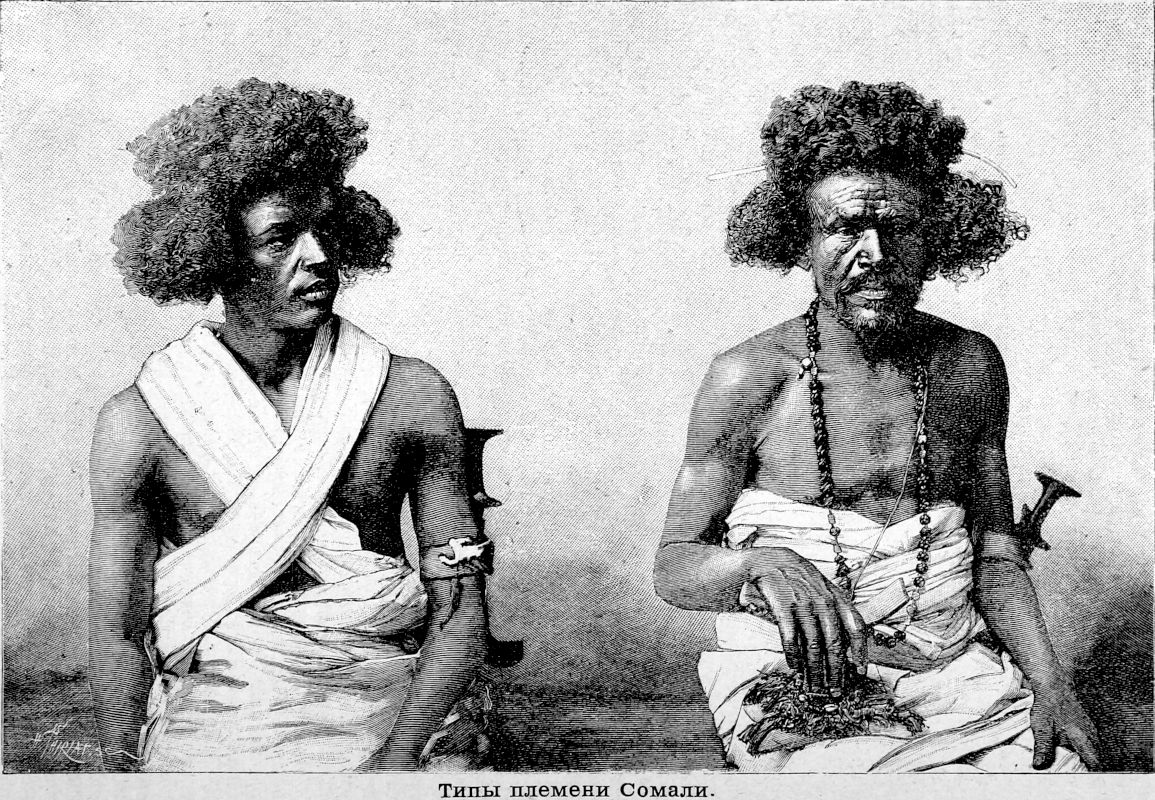

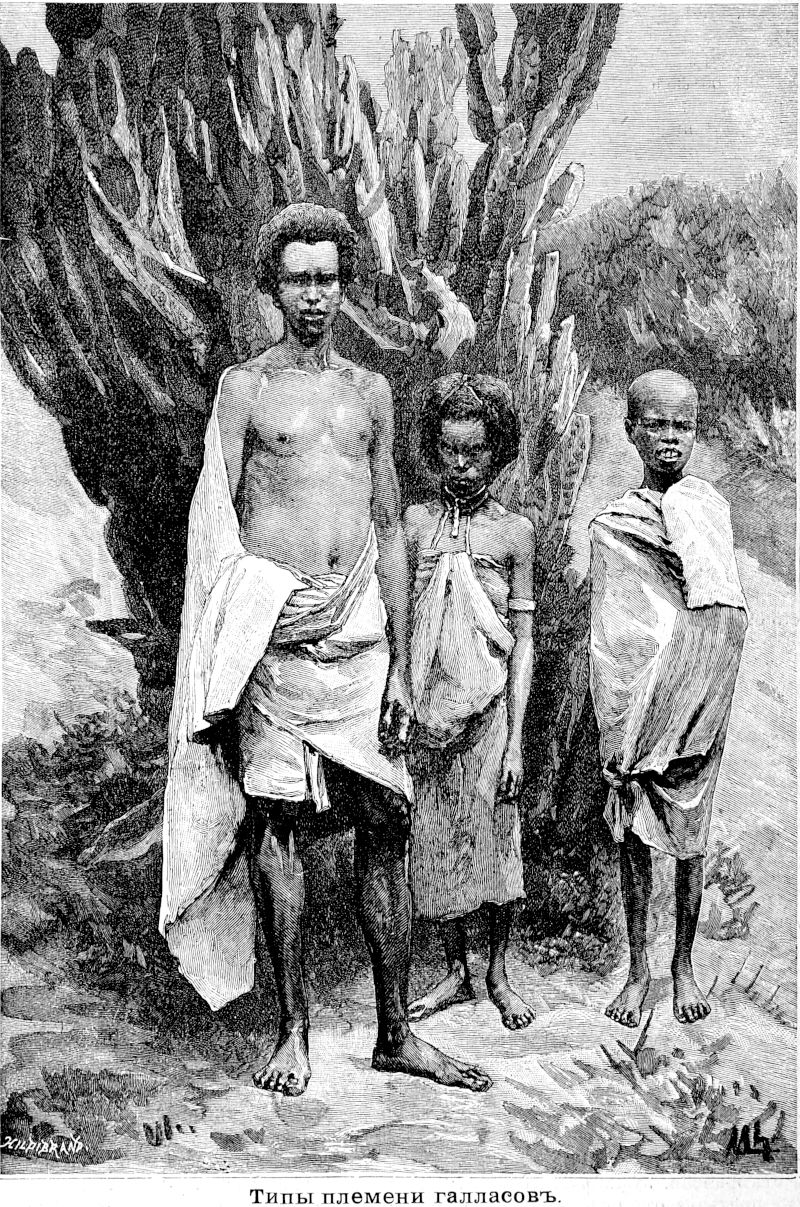

В бассейне р. Таны, родичи мазаев, галласы—за которыми следовали сомали—оттеснили к югу народцев расы банту. Они разделяются на две главные группы: бараретта, живущие на правом берегу Таны, и кокауэ—обитающие на левом; впрочем, последние почти совершенно истреблены сомалями. В 1878 году оставалось только четыре деревни племени кокауэ Не подлежит сомнению, что все галласы исчезли бы в этом округе, если бы суахели и арабы не заступились за них перед их наследственными врагами: приморские торговцы, хотя были очень рады видеть унижение наглых галласов, но не желали, однако, потерять эту клиентелю покупателей. Лишенные своих стад, галласы этого края должны были обратиться к охоте, земледелию и торговле. Их кланы управляются начальником, избираемым из членов одного из знатных семейств; в свою очередь, этот начальник, называемый heiyou, подчинен другому, который тоже избирается, но только на семь лет. Будучи, в направлении к югу, авангардом нации илм-орма, эти галласы не забывают общности своего происхождения с эфиопами, и иногда, как говорят, посылают к ним своих послов.

К северо-западу от озера Баринго, в верхней долине р. Уей-Уей, спускающейся к северу по направлению к Замбуру, обитают соплеменники мазаев, уа-камазия и уа-эльгейо, люди мирные и трудолюбивые, не походящие на своих соседей образом жизни. Весьма искусные в разделении ручьев на тысячу небольших струй, они орошают свои поля очень тщательно, почитая благодетельную воду как великое божество. Редко туземец проходит чрез водяной поток, не плюнув, в знак уважения, на пучек злаковых растений и не бросив его, затем, в струи ручья.

С тех пор, как португальцы были вынуждены покинуть крепости, которыми они владели на восточном берегу Африки, к северу от Занзибара, арабы и суахели сделались единственными посредниками в торговле между внутренними областями и приморскими портами. Хитрецы эти любят хвастаться умелостью в делах: «Разве мы не суахели?» спрашивают они, когда кто-нибудь выразит сомнение в успехе их предприятий. До недавнего времени ни один европейский купец не поселялся на этой части берега: единственными белыми в крае были миссионеры в Мажила (в У-Самбара), в Frere-town и Rabai (около Момбаза). Но это переменилось с тех пор, как пароходы, ходящие между Занзибаром и Аденом, стали приставать и к этой части африканского побережья. Не подлежит никакому сомнению, что в ближайшем будущем те приморские города, из которых выходят караваны в направлении к о. Ньянца, сделаются очагами европейского влияния и центрами самостоятельной торговли, не зависящей от занзибарских товарных складов.

Группа деревень, расположенная на левом берегу р. Пангани, вблизи её устья, составляет настоящий город, именуемый тоже Пангани: более тысячи суахели, уа-зегуха и негров-метисов возвели там свои хижины на низменной земле, окаймленной со стороны моря опушкою из корнепусков; напротив, на правом берегу, деревня Буани приютилась у почти вертикальной горы в 60 метров. До того случая, в 1878 году, когда вышедший из этого города караван пропал, Пангани, т.е. «город в Ямине», был таким местом на берегу моря, в котором почти исключительно составлялись торговые караваны, отправлявшиеся в область Килима-Нджаро и в край южных мазаев; ныне его таможня управляется германскими чиновниками. Недавно, арабы, в собственном смысле этого слова, не принимали почти никакого участия в панганийской торговле. Они гораздо многочисленнее в Танге (Муоа), городе, расположенном на южном берегу небольшого, хорошо защищенного порта, к которому ведет глубокий узкий канал-пролив между двумя стенами из рифов. Из всех городов на твердом берегу к северу от Пангани, Танга, опоясанная кокосовыми деревьями, может доставить более всего жизненных припасов для мореплавателей. Из Занзибара в неё ввозится большая часть его убойного скота; рыбою же, овощами и плодами она изобилует. В Танге путешественник фон-дер-Декен составил свой караван для исследования Килима-Нджаро. Муоронго, в бухте Тангата, между Пангани и Тангою, представляет также порт, посещаемый судами. В окрестностях его видны многочисленные развалины и могилы.

Момбаз, Момбаса арабов, Мвита суахели, город, воспетый Камоенсом, был уже прославлен раньше португальских мореплавателей: в XIV веке он уже был резиденциею короля племени зендж и «большим городом, к которому приставали корабли». Васко-де-Гама обследовал вход в Момбазский порт, при чем сильно рисковал быть захваченным в плен. Однако, прибытие португальцев не только не увеличило торговли города, но, напротив, послужило началом его разорения. В 1500 году Pedro Alvares Cabral снова появлялся в этих морских пространствах, а пять лет спустя Francisco d’Almeido предал город пламени. В 1522 году, европейцы снова поселились в Момбазе, затем потеряли было его, но еще до исхода XVI-го столетия завладели им опять. Они-то и возвели там ту грозную крепость, которая еще виднеется к югу, расположенная на небольшом возвышении кораллового утеса; на входных её воротах можно прочесть и цифру «1635», высеченную португальскими архитекторами. Однако, в 1660 году, маскатский имам овладел цитаделью, а в 1698 году португальцы были изгнаны окончательно, и арабы, став властелинами в городе, разрушали церкви, для постройки своих дворцов. В ХVIII столетии велись новые войны, но «король моря» вышел из них победителем. Ныне арабы не более как торговые дельцы, под протекторатом Великобритании; самый же город почти разорен. Недавно он перестал быть даже и отправным пунктом для караванов внутрь страны; три экспедиции, вышедшие из него для следования чрез край мазаев в Кавирондо, потеряли более сотни носильщиков; купцы, поэтому, не отваживались уже более посылать караваны этим опасным путем, который в 1882 и 1883 годах был даже совершенно покинут. «Арабы ушли из Момбаза, как крысы с тонущего корабля».

Момбаз расположен на восточном берегу кораллового острова, выступающего из-под воды более, чем на 12 метров над уровнем моря. Несколько каменных домов, принадлежащих арабам и баньянам, и кучи хижин, осеняемых кокосовыми пальмами, составляют город. Большие корабли бросают якорь в том узком канале-проливе, который вдоль острова направляется с востока: это превосходный порт, прекрасно защищенный, но весьма узкий для значительного флота. Правда, что на западной стороне острова открывается другой порт, глубокий и надежный, Килиндини, который ветвится к северу и образует другие бассейны, в которых могли бы бросать якорь суда даже с весьма большою вместимостью. В том месте, где залив почти совсем загроможден песчаными мелями, шоссе соединяет остров с твердою землею, к северу от Момбаза. На северо-восток от города, на противоположном берегут канала-прохода, осеняемого мангустановыми деревьями, находится английская станция Frere-town, названная так по имени той политической личности, которая занималась колонизациею африканской земли, пользуясь для этого освобожденными рабами. На западе, на возвышенности, деревня Рабай, занятая с половины текущего века миссионерами, также приютила многочисленных беглецов из внутренних областей. Недалеко от этой станции находятся высокие куполы гор, различаемые моряками еще в открытом море и указывающие на близость порта. Португальцы назвали их: coroa de Mombaca, т.е. корона Момбаза.

Порты, следующие друг за другом к северу от только-что описанного древнего города, вплоть до устья Таны,—ещё менее важны. Килефи (Келифа), в небольшом расстоянии к югу от реки того же имени, имеет лишь низменный берег, где часто садятся на мель арабские шлюпки; великолепные гавани в окрестностях совершенно покинуты, и Тангаунку, бывший большим городом в XVIII столетии, ныне не более как становище рабов, рассеянных по кустарникам. Далее к северу открываются рейды Малинди, знаменитые в истории мореходства: здесь пристал Васко-де-Гама после того, как обогнул мыс Доброй Надежды, и здесь же принял он на борт и индийских лоцманов; в воспоминание же своего прохода, он, километрах в шести к северу от нынешнего города, приказал поставить padrao или столб, который существует поныне, и на котором в португальском гербе виднеется крест: это единственный памятник, напоминающий на этом берегу о времени лузитанского могущества. Все надписи, открытые в пришедшем в упадок городе, где еще недавно отваживались появляться ночью слоны, происхождения персидского или арабского: и действительно, по преданиям, этот город основали персы из Шираза. В Зенджские времена он славился чародеями и очаровывателями змей. В эти последние годы Малинди стал вновь заселяться.