III. Морея или Пелопоннез

Пелопоннез, в географическом отношении, вполне заслуживает данное ему древними название острова, ибо это особый мир, совершенно отделенный от гористого полуострова Греции низким Коринфским перешейком,—мир очень маленький, если судить по занимаемому им на карте месту, очень большой по той роли, которую он играл в истории человечества.

Вступая в Морею через Коринфский перешеек, вы прежде всего видите Онеинские горы, которые, возвышаясь, как вал, защищали вход на полуостров, и на одном из выступов которых была расположена крепость Акрокоринф, главный стратегический пункт Пелопоннеза (второй—Итомея). Горы эти, за которыми жители Пелопоннеза жили в безопасности от всякого нападения, не представляют отдельной горной группы, а соединяются с общею системою гор всего острова. Прямо на запад от Коринфа, километров на пятьдесят во внутренность Мореи, возвышается главная группа гор, или «узел», из которого расходятся все горные цепи к оконечностям полуострова. Тут высятся Киллен древних греков, или Цирия, с темными от хвойного леса склонами, и Хельмос, или группа Ароанийских гор, из снегов которых льется к северу в мрачную долину, в виде каскада, или скорее в виде длинной туманной завесы, «река» Стикс, с холодной водою, страшная когда-то для клятвопреступников, которая исчезает затем в извилинах ущелья, превратившихся в мифологии в девять кругов ада. На западе Хельмос соединяется, посредством ряда лесистых вершин, с группою Олонос,—древнею Эримантою, прославленной охотами Геркулеса. Все эти горы, от Коринфа до Патраса, образуют как бы стену, параллельную южному берегу залива, к которому постепенно спускаются их отроги, заключающие между своими склонами весьма наклонные боковые долины. На склоне одной из этих долин, Бурайкос, открывается огромный грот Мега-Спилеон, который служит помещением для монастыря, и при входе к который лепятся на скалах чрезвычайно странные постройки, в роде павильонов всевозможных форм и цветов, имеющие вид ячеек огромного «осиного гнезда».

Ограничиваемое на севере величественными горами побережной цепи, центральное плоскогорье Пелопоннеза с западной стороны ограничено другой цепью, начинающейся также от Киллена; это—массив Гауриас, известный на юге больше под именем Малево, или Артемизия, а затем под именем Парфениона. Прерываемая широкими проломами, цепь эта снова поднимается к востоку от Спарты и образует гряду Гагиос-Петрос или Парнон, а затем, понижаясь мало-по-малу, оканчивается против Чериго длинным выступом мыса Мале или Малиа. Сюда, рассказывает легенда, укрылись последние центавры, т.е. варварские предки нынешних цаконов. Для эллинских моряков не было ничего страшнее мыса Мале, вследствие резких порывов ветра: «Обогнув мыс, забудь имя твоей родины», говорила древняя пословица. Здесь открыли железные рудники, разрабатывавшиеся древними, и которые, говорят, еще очень богаты.

Горы, возвышающиеся на западе Мореи, не имеют уже той правильности в ориентировании, какую представляет восточная цепь полуострова. Изрытые в различных направлениях вытекающими из них реками, они разветвляются, к югу от Ароаньенских гор и Эриманты, на множество небольших цепей, которые местами соединяются в узлы и придают этой части плоскогорья весьма разнообразный вид. В долинах всюду открываются неожиданные пейзажи, которым часто придают удивительную прелесть какая-нибудь простая группа деревьев, ручей, стадо овец, пастух, сидящий на развалинах;—это и есть та прекрасная Аркадия, которую воспевали древние поэты. Она все еще прекрасна, хотя частию уже лишена своего леса и стала слишком сурова; но западные склоны плоскогорья, обращенные к Ионическому морю, отличаются еще большею прелестью, потому что там к голубым волнам, отдаленным островам и чистому небу присоединяются еще богатые леса с обильными водами—элемент красоты, которого почти нет на всех других берегах Греции.

К югу от Аркадского плато, доминируемого на западе вершинами Меналя, есть несколько довольно высоких групп, служащих точкою разветвления для различных отдельных цепей. Одна из этих групп, Котилион, или Палеокастро, дает начало Мессенским горам, между которыми возвышается знаменитая Итомея, и горам Эгалеи, которые продолжаются в виде полуострова с западной стороны Коронского залива и затем вновь появляются в море, в виде скалистых островков Сапиенцы, Кабреры и Венетико. Другой массив, Ликея или Диафорти, Олимп Аркадии, который пелазги считали своею колыбелью, возвышается почти в центре Пелопоннеза и тянется к западу от Лаконии в виде длинного кряжа гор, который образует самую характерную и самую высокую цепь Мореи. Главная вершина его—знаменитый Тайгет, называемый также Пентедактилос («пятипалый»), вследствие венчающих его пяти больших вершин, и св. Илии, названного так, вероятно, в воспоминание Гелиоса, Солнца или Аполлона дорийского. Леса каштанов и ореховых дерев, к которым примешиваются кипарисы и дубы, покрывают большую часть нижних склонов горы; голая же вершина бывает покрыта снегом три четверти года: белеющий Тайгет еще издалека указывает морякам землю Греции. Подъезжая к берегу, они видят подымающиеся из синевы вод передния горы и пригорки «Дурной Горы», или Какавуни, затем выступ Тенар, с двумя его мысами—Матапаном и Грассо, представляющий громадную глыбу белого мрамора, высотою до двухсот метров, на которую садятся миллионы усталых, перелетевших из Египта и Барки и совершивших путь над морем перепелок. В гротах же его основания вода бьется с глухим рокотом, который древние принимали за лай Цербера. Матапан, как и мыс Мале, страшен морякам, как большой «истребитель людей».

Таким образом, три южные оконечности Пелопоннеза заняты горами и высокими скалистыми уступами. На востоке, на всем протяжении полуострова Арголиды, также возвышаются ряды высот, соединяющихся с Килленом: массив Гауриас и горы Аркадии. Следовательно, вся Морея сплошь состоит из плоскогорий и гор.

Главные высоты Пелопоннеза:

Средняя высота полуострова 600 метров; Киллен (Цирия) 2.402 метр.: Ароаньенские горы (Хельмос) 2.361 метр.; Эриманта (Олонос) 2.118 метров; Артемизион (Малево) 1.672 метров; Парнон (Гагиос Петрос) 1.937 метр.; Ликея (Диафорти) 1.420 метров; Итомея (778?) 802 метр.; Тайгет 2.408 метр.; Арахнейон (Арголида) 1.199 метров.

За исключением равнин Элиды, состоящих из наносов, принесенных потоками Аркадии, и внутренних озерных бассейнов, которые постепенно засоряются, полуостров всюду представляет местность гористую. Скалы, составляющие главные горные группы: Киллен, Тайгета, Гагиос Петрос, как и горы континентальной Греции и на Цикладах, состоят из кристаллических сланцев и метаморфических мраморов. Рядом с этими формациями местами залегают слои юрской эпохи и мощные известковые пласты мелового периода. В прибрежной полосе, в Арголиде и на склонах Тайгета, сквозь верхние пласты кое-где пробились наружу серпентин и порфир. Наконец, на северо-восточном берегу Арголиды, именно на маленьком полуострове Метане, есть вулканы и, между прочим, вулкан Кайменипетра, в котором Фуке узнал ту огнедышащую пасть, о которой говорит Страбон, и которая в последний раз выбрасывала лаву двадцать один век тому назад. Без сомнения, эти вулканы представляют собою отдушины подводного горна, простирающагося на юге Эгейского моря, чрез острова Милос, Санторин и Низирос. Грот Сузаки, из которого истекает настоящий газовый поток угольной кислоты, многочисленные теплые источники, а также сольфатары, свидетельствуют, что вулканическая деятельность в Арголиде еще не совсем прекратилась.

Многочисленность серных ключей, бьющих на западном берегу Пелопоннеза, быть может, указывает на то, что и там происходит некоторое внутреннее давление на почву. Некоторые геологи полагают, что западные берега Греции незаметно поднимаются; во многих местах, особенно в Коринфе, древние морские гроты и пляжи теперь на несколько метров выше уровня воды. Таким образом, быстрое распространение в области моря наносных земель Ахелоя и наростание берегов Элиды, присоединившее к материку четыре скалистые острова, объясняются не только речными наносами, но, быть может, и этим поднятием почвы. В других местах, главным образом в заливе Марафонизи, или Лаконском, и на восточных берегах Греции замечаются явления понижения почвы, о котором свидетельствует превращение полуострова Элафонизи в остров; но и там наносы рек далеко оттеснили воды Средиземного моря. Город Каламата, при заливе того же имени, теперь вдвое дальше от моря, чем был во времена Страбона. Точно также Лаконский залив оставил далеко позади себя на суше следы древнего Гелосского порта.

Известковые скалы внутреннего Пелопоннеза не менее богаты катавотрами и подземными водовместилищами, чем Беотия и западные области всего полуострова. Одни из этих катавотр—простые решета каменистой почвы, которые трудно распознать под травою и булыжником; другие же представляют широкия ворота, пещеры, в которых можно проследить подземное течение ручья. Зимою, у входа их, часто сидят стаями хищные птицы, дожидаясь добычи, которую принесет им поток; летом же в этих пещерах снова поселяются лисицы и шакалы, выгнанные оттуда половодьем. Вода, поглощенная расселинами плоскогорья, появляется с другой стороны гор в виде источников, или кефаларий (kephalovrysis); она всегда бывает очищена, имеет температуру почвы и бьет или из трещин скал, или из наносной земли равнин, или, наконец, среди вод морских. Но подземная география Греции не настолько известна, чтобы можно было всегда определить, какой из верхних катавотр в горном кряже соответствует та или другая кефалария у подножия горы.

Древние очень заботились об очистке этих естественных воронок, чтобы облегчать выход воде и тем предупреждать образование нездоровых болот. Во времена же варварства, в которое впоследствии была низведена Греция, пренебрегали этими предосторожностями, и вода во многих местах скопилась, во вред общественному здоровью страны. Так, равнина Фенеос, или Фониа, представляющая как бы широкую воронку между горными группами Киллена и Ароавьенских гор, часто обращалась в озеро, и не далее как в половине прошлого столетия вода наполняла всю эту огромную котловину и покрывала поля слоем воды более ста метров толщиною. В 1828 году, уже сильно уменьшившееся, озеро имело, однако, еще семь километров ширины и до пятидесяти метров глубины; через несколько лет, наконец, подземные шлюзы открылись, но в самых низких местах разнины, около выходных расселин, все-таки остались два небольшие болота, а в 1850 г. озеро снова достигло шестидесяти метров глубины. Геркулес,—разсказывает древняя легенда,—прорыл канал, чтобы очистить равнину и открыть воронки; теперь же довольствуются просто тем, что помещают во входах воронок решетки, чтобы задерживать увлекаемые водою стволы деревьев и другие крупные обломки.

К востоку от впадины Фенеос и южной подошвы горы Киллен есть другая котловина, знаменитая в греческой мифологии, как место обитания птиц-людоедов, которые были истреблены стрелами Геркулеса: это Стимфала. Зимою вода наполняла около трети котловины, но в исключительно дождливые годы случалось, что она доходила до полных размеров древнего озера. В настоящее время правильной канализацией эта местность осушена совершенно, и проведенные оттуда воды служат для орошения Коринфской равнины. К югу, между горами Аркадии и цепью Гауриас, также есть много котловин озерного происхождения, усеянных болотами и сырыми впадинами, превращающимися во временные озера; но катавотры там достаточно многочисленны, чтобы предохранять местность от полного затопления. Самая большая из таких равнин, знаменитое Мантинейское поле, на котором происходило столько сражений, представляет с гидрологической точки зрения одно из самых любопытных мест в мире, ибо собирающиеся на нем воды стекают в два противоположные моря; к востоку—в Навплийский залив, к западу—в Алфей и в Ионическое море; может быть также, как думали древние греки, у него есть несколько подземных ручьев, которые направляются на юг к Эвротасу и Лаконскому заливу.

Исчезновение дождевой и снежной воды в подземных жилах обрекло на бесплодие многие местности Пелопоннеза. Ручьи дождевой воды, текущие по поверхности почвы, быстро исчезают под камнями, между группами олеандр. Между тем где-нибудь в глубине течет постоянный ручей, скрытый от взоров, и там, где он наконец явится на поверхность земли, воспользоваться им почти всегда бывает поздно, потому что он выходит на свет Божий уже где нибудь на берегу. Так, равнина Аргос, окаймленная полукругом величественных гор, с обильно орошаемыми склонами, еще беднее влагою, чем Мегара и Аттика, ибо её всегда сухая почва пропускает воду, как решето: отсюда и произошла древняя басня о бездонной бочке Данаид. Но к югу от этой равнины, там, где горы, приблизившись к морю, оставляют для полей лишь узкую полосу, из скал струится сильный поток, Эразинос или «Любезный», названный так за красоту своих вод, восхищавшую аргосцев. На южном конце равнины, в Лернейском ущелье, множество других источников, происходящих, как полагают, подобно Эразиносу, из бассейна Стимфалы, бьют из подножия горы на краю пропасти, называемой «неизмеримою», в которой плавает масса черепах, и разливаются в виде болот, кишащих ядовитыми змеями: это—кефаларии, «головы» Лернейской гидры, захваченные руками укротителя чудовищ, Геркулеса, или вернее «каптированныя», как сказали бы наши инженеры. Наконец, далее к югу, есть еще один сильный ключ, который не нашел себе необходимого выхода в твердой земле и пробился сквозь дно морское, более чем в трехстах метрах от берега. Этот ключ, древний Доине, или Анавуло, как называли его греческие мореходцы, есть не что иное, как один из ручьев, поглощенный Мантинейскими катавотрами; когда залив спокоен, то струя, выбрасываемая Доине, поднимается так высоко, что производит клокотанье моря на пространстве пятнадцати метров шириною.

Подобные же явления происходят в двух южных долинах полуострова, а именно—в долинах Спарты и Мессении. Так, река Ири или Эвротас, по выходе из длинного ущелья, прорытого в мраморных скалах водами Спартанского озера во время какого-нибудь древнего наводнения, впадает в Лаконский залив, но в ней редко бывает достаточно воды, чтобы смыть бар, заграждающий вход в залив, и река чаще всего теряется в песках побережья. Напротив, Базили Потамо, или Царская река, выходящая из подошвы одной скалы, недалеко к западу от Эвротаса и имеющая всей длины не более десяти километров, во всякое время года несет значительную массу воды, и устье её всегда широко раскрыто. Что касается Мессенской реки, древнего Памизос, называемого ныне Пирнацою, то она представляет единственную в Греции реку, образующую порт, и по которой могут подыматься километров на десять вверх небольшие суда; этим преимуществом она обязана могучим источникам Гагиос Флорос, вытекающим из гор восточного берега. Эти ключи, образующие при своем выходе из земли довольно обширное болото, и составляют собственно реку; орошаемая и оплодотворемая ими земля была прозвана древними за её плодородие «Благодатною».

Западные области Пелопонеза, получающие сравнительно, наибольшую долю дождей, заключают и наиболее значительный речной бассейн, а именно—бассейн Алфея, называемого ныне Руфия, по имени его самого обильного притока, древнего Ладона. Этот последний поток, который, по своему объему, может считаться настоящею рекою, был прославляем греками наравне с Фессалийским Пенеем, за прозрачность воды и прелестные виды берегов. Он питается частью снегами Эриманты, но, как большая часть рек Мореи, имеет и подземные притоки, происходящие из воронкообразных пропастей центрального плоскогорья; он принимает в себя, между прочим, воды озера Фенеоса. Собственно Алфей получает дань из подземных источников, открывающихся на берегах древних озер Орхомена, Аркадии и Мантинеи; пробежав котловину Мегалеполис, бывшую в доисторическую эпоху также озером, и целый ряд живописных ущелий, он вступает в свою низменную долину и затем впадает в море, окаймленный прибрежными болотами; речные наносы простираются в море на 3-4 километра от берега и этим уменьшают на половину ширину залива, ограниченного с запада длинным скалистым полуостровом мыса Ихтис; берега озера Агуленица указывают на место нахождения древнего морского побережья. По одному поэтическому преданию, которое вспоминает древние торговые и дружественные отношения между Элидою и Сиракузами, Алфей погружался в море и снова появлялся в Сицилии у своей возлюбленной у источника Аретузы. При таком множестве подземных источников в Пелопоннезе, это подводное путешествие Алфея едвали было чудом в глазах древнего грека.

Как Алфей, так и все другие реки Элиды, при выходе своем из гор часто меняли русло и покрывали прибрежные равнины своими наносами. Геологические исследования, сделанные во время раскопок развалин Олимпии, показали, что исчезновение остатков храмов и статуй обусловлено не наносами Алфея, а обвалами соседней горы; осыпавшиеся обломки скал и массы растительных остатков мало-по-малу скрыли под собою памятники Олимпии и сохранили эти драгоценные сокровища для современных исследователей древности. Со времени раскопок, предпринятых на средства Германии в 1875 г., восстановлен план древнего города, с его площадями, колоннадами и храмами, и, среди тысячи различных произведений скульптуры, найдены великолепная статуя богини Победы—произведение Пеониоса, и статуя Гермеса—произведение Праксителя. Все единичные экземпляры хранятся в Олимпийском музее, дублеты же принадлежат берлинскому музею.

Из рек Элиды всего более перемен течения испытал Пеней, называемый ныне Гастуни. Прежде он изливался к северу от гористого мыса Хелонатас, на котором находится самая красивая франкская руина Греции—замок Хломуци, называемый также Кляренца, Клермон и Кастель-Торнезе; теперь же река эта круто поворачивает к югу и изливается в море по крайней мере в двадцати километрах от своего прежнего устья. Может быть, перемене русла способствовали ирригационные работы, но и природа, с своей стороны, сделала, конечно, много для постепенного изменения вида этой части Греции. Острова, находившиеся далеко от первоначального берега, приблизились к земле; многие бухты постепенно отделились от моря естественными песчаными плотинами и обратились в пруды пресной воды, принесенной изливающимися в них ручьями. Одна из таких лагун, в расстоянии нескольких миль к югу от устья Алфея, окаймлена со стороны моря прекрасным сосновым лесом. Этот величественный лес, в котором древние трифилийцы поклонялись «Спокойной Смерти», окрестные холмы, усеянные группами дерев, и, на склонах горы Ликеи, долина, в которую льется водопад Неда, «первородная из источников Аркадии и кормилица Зевса», доставляют величайшее наслаждение любителю природы, путешествующему в этой части Мореи.

Пелопоннез, как и континентальная Греция, представляет один из самых замечательных примеров того, какое влияние форма страны имеет на историческое развитие населения. Соединяясь с Элладою узкою полосою и защищенный при входе двойным поперечным валом гор, «остров Пелопса», в те времена, когда местные препятствия еще могли удерживать армии, естественно должен был сделаться родиною независимого народа; перешеек был свободным путем для торговли, но запирался при вторжении неприятеля.

Распределение и роль различных народов внутри полуострова также, большею частию, объясняются рельефом страны. Все центральное плоскогорье, представляющее совокупность закрытых бассейнов, которые не имели никакого видимого выхода к морю, должно было принадлежать именно таким племенам, как аркадцы, которые не вступали в сношения ни с соседями, ни друг с другом. Коринф, Сикион и Ахайя занимали весь северный склон Аркадских гор по берегу залива, но населения отдельных долин, будучи разделены друг от друга высокими поперечными горными отрогами, оставались изолированными, и когда между ними, наконец, установилось достаточно связи, чтобы соединиться в один союз против чужеземцев, было уже слишком поздно. На западе, Элида, со своими широкими устьями долин, нездоровым приморским поясом, не имея гаваней, могла играть в истории полуострова лишь самую второстепенную роль. Её жители, неспособные защищать свою, открытую для всяких вторжений, страну, были бы заранее обречены на рабство, если бы не успели поставить себя под покровительство всех греков и сделать свою Олимпийскую равнину местом, где собирались все эллины Европы и Азии, материка и островов, и в продолжение нескольких дней празднеств забывали свое соперничество и взаимную ненависть. На другой стороне Пелопоннеза, Аргосская котловина и гористый полуостров Арголиды представляли, напротив, совершенно ограниченную и удобозащищаемую естественную область; поэтому-то аргосцы и могли сохранить свою автономию в течение многих веков, и уже в гомерическую эпоху пользовались гегемониею над всеми греческими народами. Их сменили спартанцы. Географическая область, в которой они поселились, имела двойное преимущество: она была совершенно защищена от всякого нападения и изобиловала плодородными землями. Укрепившись прочно в прекрасной долине Эвротаса, они легко могли овладеть прибрежьем и несчастным Гелосом; затем с высоты скал Тайгета они стали кидать завистливые взоры на хлебородную равнину, расстилающуюся на западе. Но эта часть Греции, «благодатная» Мессения, составляла также естественную, совершенно отдельную котловину, защищенную высокими горными валами, и потому мессенцы, братья спартанцев по крови и равные им по мужеству, противились им в течение целых веков. Итомея, с своими крутыми склонами (802 метра), была их главной крепостью; Филипп Македонский, чтобы покорить Пелопоннез, должен был прежде всего завладеть Итомеей и Акро-Коринфом, этими двумя главными стратегическими пунктами полуострова. Когда же они покорились наконец, и весь юг полуострова подчинился Спарте, то последняя могла уже надеяться на господство во всей Греции. Тогда-то опоясанное горами плоскогорье, которое находится на дороге из Лакедемона в Коринф, и на котором стояли города Тетей и Мантинея, сделалось полем битв между враждующими народами, обратилось в «Танцевальный зал Марса».

По замечательному географическому контрасту, этот остров Пелопса, с извилистыми берегами, представляет, по сравнению с Аттикою, существенно континентальный характер, который и отразился в истории его народов. В древние времена пелопоннезцы были больше горцами, нежели моряками, и, за исключением Коринфа, в котором почти касаются друг с другом два моря, и некоторых изолированных пунктов прибрежья, именно в Арголиде, представляющей вторую Аттику, население вовсе не имело склонности к морской торговле; в своих горных долинах или замкнутых речных бассейнах оно должно было находить себе все средства к существованию или в пастушеском промысле, или в земледелии. Аркадия, занимавшая центральную часть полуострова, была населена только пастухами и хлебопашцами, и её имя, обозначавшее первоначально «Страну Медведей», осталось за сельскими по преимуществу местностями, и прилагается еще и ныне ко всем странам, богатым рощами и лугами. Поэтому жители Лаконии, отделенные от моря горными группами, стесняющими в конце долину Эвротаса, долго сохраняли нравы воинов и земледельцев и с трудом привыкали к случайностям моря. «Когда спартанцы, говорит Эдгар Кине, ставили во главе своих героев Эвротаса и Тайгета, то делали это сознательно, ибо признавали один и тот же характер и в природе долины, и в судьбе населявшего ее народа».

В самые древние времена, до которых восходит предание, финикияне имели значительные конторы на берегах Пелопоннеза, между прочим, в Навплии, в Аргосском заливе, и в Кранэ, в Лаконии, сделавшемся ныне портом Марафонизи или Гитиуме; в последнем они скупали раковины для окраски пурпурных тканей. Сами греки имели несколько довольно деятельных портов, как напр., «песчаный Пилос», город древнего Нестора, замененный ныне городом Наварином, по другую сторону залива. Впоследствии, когда Греция сделалась центром торговли Средиземного моря, первое место между греческими городами занял столь хорошо расположенный у входа в Пелопоннез, между двумя морями, Коринф, но не по своему политическому значению, не по любви к искусствам, не по ревности к свободе, а просто по богатству жителей и по количеству народонаселения: в его стенах заключалось, говорят, до трехсот тысяч человек. Даже срытый до основания римлянами, он вновь достиг важного значения; но его открытое положение и впоследствии подвергало его стольким опустошениям, что торговля его совершенно прекратилась, и он представлял уже жалкое местечко к тому времени, когда был уничтожен землетрясением (в 1858 г.). После того он отстроен вновь, под названием Нео-Коринфа, в семи километрах от старого, разрушенного, города, на самом берегу того залива, которому сообщил свое имя, и скоро продолжится на север, к западной оконечности канала, соединяющего два моря. Пути из Марселя и Триеста в Смирну и Константинополь, вероятно, соединятся теперь в Коринфском проливе, где движение судов, может быть, будет равняться движению в других подобных же естественных или прорытых каналах, каковы: Зунд, Босфор, Суэцкий канал. До открытия Коринфского канала пассажирское и товарное движение между двумя маленькими портами противоположных берегов, Нео-Коринфом и Каламаки, сосредоточивалось на железной дороге, построенной через перешеек. Древние, которые не могли осуществить своих проектов соединения Коринфского залива с Эгинским и которые, впрочем, до попытки Нерона, боялись предпринять подобное дело, полагая, что которое-нибудь из морей выше другого и затопит противоположный берег, напали, по крайней мере, на остроумную идею облегчить сообщения при помощи машин, которые перевозили маленькие корабли с одного берега на другой; на этом «волоке» Греции идея поезда, перевозящего корабли, была применена за две тысячи лет до того времени, когда европейцы познакомились с Тегуантепекским перешейком.

После Крестовых походов, когда могущественная Венецианская республика сделалась хозяйкою на побережье Мореи, она естественно привлекла население к берегам, которые вскоре оказались усеянными торговыми колониями, каковы: Аркадия, остров Продано (Протей греков), Наварин, Модон, Корон, Каламата, Мальвазия, Навплия Арголидская. Таким образом, Пелопоннез, сделавшись, благодаря венецианским купцам, страною вывоза и торговли, мало-по-малу утратил свой континентальный характер, сообщенный ему горами и плоскогорьями, и принял роль морской страны, каковою он был отчасти в эпоху финикиян. Турецкое иго, оскудение почвы и бывшие их последствиями гражданские войны снова при нудили население отказаться от внешних торговых сношении и запереться на своем острове, как в тюрьме. Тогда жители сгруппировались главным образом в самом центре полуострова, в городе Триполисе, или Триполице, названном так, говорят, потому, что он представляет собою преемника трех древних городов—Мантинеи, Тегеи и Палланциума. С восстановлением греческой независимости, жизнь, как-будто повинуясь какой-то ритмичности, снова перешла к окраинам Пелопоннеза. В настоящее время над большею частью городов первенствует по своему значению Патрас, расположенный далеко от входа в Коринфский залив, при устье самых плодородных и наиболее обработанных долин западного берега. В предвидении будущего величия, которое обещает ему его торговля, и теперь уже весьма значительная с Англиею и другими европейскими странами, так распланировали кварталы нового города, как-будто он должен современем сравняться с Триестом или Смирною. Торговые обороты Патраса простираются от 35 до 40 милл. фран. в год (в 1893 г. ввоз: 14,7 милл., вывоз: 20,9 миллионов). В сравнении с этим торговым центром Пелопоннеза все другие города полуострова, даже те, которые отличались наибольшею деятельностью в венецианскую эпоху, являются уже совершенно второстепенными рынками. Эгиум, или Востица, расположенная на берегу Коринфского залива, на изрытой пещерами террасе,—есть простая гавань, замечательная не столько своею торговлею, сколько удивительным платаном или чинаром, который «старше оттоманской империи», и дуплистый ствол которого, в 15 метров в окружности, служил еще недавно тюрьмою. Пиргос на Алфее богат коринкой (коринфский виноград) и другими продуктами плодородной Пизатиды; он не имеет своего порта и пользуется гаванью Катаколон, которая соединена с ним железной дорогой и защищена плотиною, выстроенною французскими инженерами. В прекрасной бухте Наварина, защищенной с открытого моря от волн и ветра длинным скалистым островом Сфактериею, все еще гораздо больше турецких кораблей, потопленных в войну 1828 г., чем плавающих на её водах торговых судов. Модон и Корон—также в упадке. Каламата, при выходе плодоносных долин Мессении, ведущая торговлю шелком и смоквами, идущими на подделку кофе, представляет лишь плохой рейд, в котором суда не всегда могут стоять на якоре. Знаменитая Монемвазия или «Единственный порт», Мальвазия народов Запада,—есть не более, как полуразрушенная крепость, и её окрестные виноградники, производившие превосходное вино, имя которого присвоено теперь другим винам, давно уже не существуют. Наконец, Навплия, вспоминающая немногие годы, в которые она была столицею новорожденного королевства, хотя и обладает хорошим и хорошо защищенным портом, но её стены, форты и бастионы делают ее скорее военным городом, нежели торговым.

Внутренние города, как бы ни велика была соединенная с их именами слава, представляют большею частью не что иное, как большие деревни. Самый знаменитый из них Спарта, или «город дрока», или может быть «разбросанная», названная так по кучкам домов, раскиданных среди тутовых рощ, у подножия высокой горы, обещает, благодаря плодородию долины, сделаться одним из самых цветущих городов Пелопоннеза. В средние века Спарта отступала на второй план пред своею соседкою Мистрою, готические постройки которой, на половину уже разрушившиеся и опустелые, дома, дворцы, церкви и укрепленные замки покрывают крутой холм на западе долины Эвротаса; в настоящее же время Спарта вторично начинает занимать место первенствующего города Лаконии. Аргос, который еще древнее Лакедемона, мог бы, как и последний, возродиться из своих развалин вследствие своего положения в равнине, хотя часто страдающей от засухи, но по природе весьма плодородной. Впрочем, если многие иностранцы и объезжают Пелопоннез, то не для того, чтобы посетить эти восстановленные города, где лишь кое-какие камни напоминают античную Грецию,—их привлекают древние памятники искусства.

В этом отношении Арголида—одна из самых богатых провинций Эллады. Около самого Аргоса, на крутом скате холма Лариссы, высечены ступени театра. Между Аргосом и Навплиею, среди равнины, возвышается небольшая скала, на которой был древний акрополь Тиринфа, с могучими циклопическими стенами, из которых некоторые достигают 18 метров толщины; древние греки считали их работой демонов. К северу, на каменистых склонах, стоят древние Микены, с знаменитыми гробницами, в которых Шлиман открыл драгоценные памятники искусства. Там же находятся известные «Львиные ворота», грубо высеченные еще в первобытные времена греческого искусства, и обширное подземелье, известное под именем сокровищницы Атридов. Этот памятник есть один из самых любопытных остатков первобытной архитектуры аргивян, и он сохранился всех лучше, так что в нем можно любоваться всеми подробностями солидной постройки, в которой один из камней, составляющий притолку входной двери, весит не менее 169 тонн. В той же Арголиде, в Эпидавре, на берегу Эгинского залива, рядом с древним святилищем Эскулапа, находится наименее пострадавший от времени античный греческий театр, в котором, среди зарослей и кустарников, можно еще различить пятьдесять-четыре ступени из белого мрамора, на которых могло поместиться двенадцать тысяч зрителей. Между прочими остатками древности в Арголиде замечательны развалины храма Зевса, в Немее, и семь дорических колонн в Коринфе, которые считаются самыми древними во всей Греции. Но самый замечательный памятник полуострова находится на противоположном конце Пелопоннеза, в очаровательной долине Неды, близ Фигалеи в Аркадии,—это храм Аполлона Защитника, построенный Иктинием. Окружающие его большие дубы и величественные горы еще более усиливают красоту этого изящного здания.

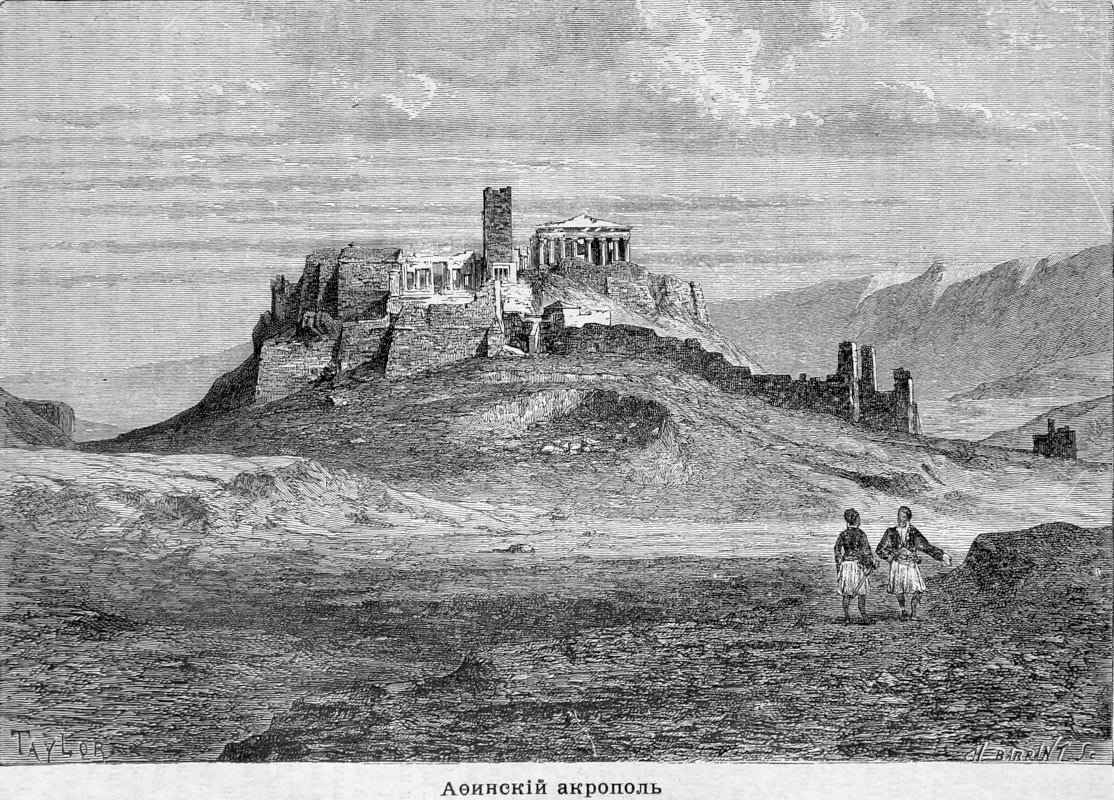

Самые многочисленные постройки в Пелопоннезе—цитадели, из которых многие с стенами и акрополем, находятся еще совершенно в том же состоянии, как во времена древней Греции. Так, крепостные стены Фигалеи и Мессены сохранили еще свои башни, ворота и редюиты. Другие акрополи, которыми пользовались франки во время крестовых походов, затем венецианцы или турки, усажены зубчатыми башнями и башенками. У самого входа в Пелопоннез возвышается одна из таких древних крепостей, обращенных в средневековую цитадель,—это Акро-Коринф, страж всего полуострова, с укреплений и развалин которого видна почти вся Греция, заключенная в голубоватом круге горизонта.

Некоторые из греческих островов Эгейского моря должны быть рассматриваемы как естественные придатки Пелопоннеза, соединенные с ним подводными перешейками и цепями рифов; поэтому они справедливо присоединены к полуострову и в административном отношении.

Острова при берегах Арголиды, населенные албанскими моряками, которые во время войны с турками были самыми храбрыми защитниками эллинской независимости, утратили большую часть своего прежнего коммерческого и политического значения. Во время этой войны красивый маленький албанский город Порос, находящийся на острове того же имени и расположенный на полуострове вулканического происхождения, служил столицею восставшему народу. Он и теперь еще довольно оживлен, благодаря своему порту и своему вполне защищенному, прекрасному рейду, который правительство избрало местом стоянки своих морских сил. Но Гидра и соседний с ней островок, известный под итальянским именем Специи, со времени восстановления самостоятельного существования Греции, пришли в упадок. Они представляют скалистые массы, почти совершенно лишенные плодородной земли, не имеющие ни деревьев, ни текучей воды, и все-таки на этих скалистых островах могли существовать торговлею более пятидесяти тысяч жителей. Чудо это произвела относительная свобода. В 1730 г. несколько албанских поселенцев, утомленных непомерными вымогательствами морейского паши, убежали на остров Гидру, где они и оставались в покое, платя небольшую подать тем, что должны были доставлять 50 матросов в оттоманский флот; вследствие этого у них быстро возросла торговля, смешанная иногда с морским грабежем. Правда, Гидра занимает весьма счастливое положение, господствующее над входом двух заливов Арголиды и Аттики, но не имеет ни порта, ни пристани, сколько-нибудь достойной этого названия, и все-таки, вопреки самой природе, гидриоты сделали из своего острова торговый центр, в котором корабли должны были тесниться в излучине берега, прижавшись один к другому и держась на месте посредством четырех канатов. Перед войною за независимость, судохозяева Гидры владели почти четырьмя стами кораблей, от ста до двухсот тонн каждый, и во время войны выставили против турок более ста кораблей, вооруженных двумя тысячами пушек. Но, сражаясь за независимость Греции, гидриоты, сами того не желая, способствовали упадку своего города, и, когда их цель была достигнута, торговое движение должно было постепенно переместиться и сконцентрироваться в лучше расположенных портах Сире и Пирее. Герои в борьбе за независимость,—Миаулис, Булгарис, Кондуриотти—были гидриоты.

Более крупный, чем острова Арголиды, Лаконский остров Цитера, более известный у моряков под именем Чериго, полученным, быть может, от славянских завоевателей, недавно составлял часть семи-островной республики, находившейся под управлением англичан. Но он лежит не в Ионическом море и, очевидно, принадлежит к Пелопоннезу, соединяя его с островом Критом посредством подводного порога и островка Чериготто, населенного критскими сфакиотами. Цитера теперь уже не остров Венеры и не имеет рощ, посвященных культу этой богини; напротив—издали он кажется громадою обнаженных скал; однако, на нем есть богатые поля, прекрасные оливковые плантации, а его маленькия долины, усеянные домами и деревнями, имеют довольно густое население. Туземные крестьяне ежегодно, во время жатвы, отправляются целыми партиями на заработки в Грецию и Малую Азию. Положение Чериго между двумя морями, Ионическим и Архипелагом, придавало некогда его гавани-убежищу важное значение; но с тех пор, как мыс Мале перестал быть страшилищем для моряков, порт этот почти опустел совершенно. На берегах его найдены кучи раковин, выброшенных из финикийских мастерских, приготовлявших пурпур. Сирийские купцы и промышленники ввели на этом острове культ Астарты, сделавшейся впоследствии, под именем Афродиты, самой национальной из греческих богинь.