IV. Албания и Эпир

Название «Шкипери», которое дают своей родине сами албанцы, значит, по всей вероятности, «страна скал», и никакое наименование не может быть более подходящим, ибо каменистые горы покрывают всю эту страну, начиная от Черногории до границ Греции. Единственную, довольно обширную равнину в Албании представляет бассейн Скодры, или Скутари (Александрия), который ограничивает с юга плоскую возвышенность Черногорья и, действительно, может считаться естественной границею албанской территории. В глубине этого бассейна лежит обширное озеро Блато, или Скодра, остаток древнего, еще гораздо более обширного внутреннего моря. Здесь же находится и устье самой большой албанской реки Дрины, одной из немногих рек турецкого полуострова, по которым суда могут подниматься вверх на некоторое разстояние от моря. Еще недавно Дрина, образующаяся из двух рек—«Белой» и «Черной», была только временным притоком озера Скодры и наполняла в половодье сначала нижнюю его равнину, а затем, несмотря на плотины, которыми пытались удержать ее, изливалась в озеро сбоку, становясь таким образом данником Бояны. В 1858 году река избрала себе новый путь, против деревни Мьет, километрах в сорока от своего впадения в море, и теперь направляет к Скодре наибольшую массу своих вод, часто наводняя его низменные окрестности. Болотистая местность нижней Дрины, с её неопределенною и изменчивою покатостью, весьма опасна в жаркое время года, так как «боннская лихорадка»—одна из самых опасных и смертоносных на всем побережье.

Большая часть южных разветвлений Боснийских Альп населены албанцами, но они отделены от собственной Албании, лежащей на восток от озера Скодры, ущельем, в глубине которого течет Дрина и которое похоже на ущелье Скалистых гор Северной Америки. В ущелье это не проложено ни одной тропинки, а пики стен его имеют около тысячи метров высоты. Две системы гор соединяются не прямо, а лишь посредством ряда хребтов и плоскогорий, направляющихся к юго-востоку от горы Глиба к Скару, Скардусу древних. Массив этот, отличающийся от прочих цепей западной Турции направлением своего гребня, идущим перпендикулярно к общей массе возвышенностей, может быть рассматриваем, как центральный «узел» гор полуострова. Главные вершины его, между которыми особенно выделяется уединенная пирамида Любатрин, не достигают, правда, высоты гигантов турецкой Славонии—Кома и Дормитора, но зато здесь соединяется система Балканов с системами Боснии и Албании. Скар имеет большое значение в отношении вод Турции, ибо с него стекают две большие реки, болгарская Морава и Вардар, из которых первая направляется к Дунаю, а вторая к Салоникскому заливу. Здесь, как и в цепях Пинда и Родопа, встречаются еще серны и каменные бараны, а Вит, между красными зверями здешних лесов, упоминает одно животное, которое мирдитам известно под именем lucerbal'а и которое, без сомнения, при надлежит к семейству леопардов или рысей.

На запад от Скара, по другую сторону глубокой долины Черной Дрины, возвышается горная твердыня, хотя имеющая не более 1.000 метров вышины, но совершенно недоступная: это цитадель Верхней Албании, страна дукагинов и мирдитов. Громадные серпентиновые утесы выступают здесь из известковой почвы, вокруг долин поднимаются всюду высокие стены, а внешние склоны, изрытые глубокими ложами потоков, отличаются крутизною. В общем, эти горы следуют направлению к югу и к юго-востоку, параллельно южным отрогам Скара, при чем они мало-по-малу понижаются, принимая менее грозный вид и уступая место обширным бассейнам, в которых скопляются воды. Виды этой озерной области чрезвычайно живописны. Самое обширное в Верхней Албании озеро, Окрида, не уступает Женевскому; вода в нем и синее, и прозрачнее, чем в последнем, так что на глубине пятнадцати и двадцати метров видны гоняющиеся друг за другом рыбы, отчего и происходит древнее греческое название озера—Лихнидос. При истоке озера стоят, словно стражи, хорошенький городок Окрида, расположенный амфитеатром, и гора Пьериа, с древним римским замком; по скатам разбросано около дюжины белых деревень, расположенных среди дубовых лесов. Весьма возможно, что прежде озеро Окрида, вместо того чтобы стекать на север, через узкую, стесненную ущельями долину Черной Дрины, изливало избыток своих вод к юго-западу, в маленькое озеро Малик, через которое протекает река Девол. Если верить туземцам, то озеро Окрида имеет своими данниками два озера, Пресбу и Дреново, расположенные на востоке, в глубокой впадине, образовавшейся вследствие провала, а ключи, бьющие могучими фонтанами голубой воды, представляют собою подземные истоки этого двойного бассейна.

К югу от этой озерной области, над которою с запада возвышается прекрасная изолированная вершина Томор, начинается цепь Пинда, называемая здесь Грамос. Сначала она довольно низка и перерезана многочисленными ущельями, представляющими легкий переход из Албании в Македонию, но затем она постепенно поднимается и на востоке от Янины образует массив Мецово, исходный пункт собственно Пинда. Эта группа, в которой соединяются четыре цепи, ниже пиков Боснии и Скара, но красивее последних: пирамиды её разбросаны в живописном беспорядке; склоны, в особенности восточные, покрыты сосновыми и буковыми лесами, а равнины, расстилающиеся у её подножья, носят более южный характер. Гора Цигос, Лакмон древних греков, состоящая из эоценовых скал и представляющая самый центр группы, недостаточно высока, чтобы господствовать над этою прекрасною панорамою, но стоит взобраться на соседния разорванные и утесистые вершины Перистера-Вуны или Смолики, чтобы увидеть разом и воды Эгейского моря, и воды Ионического, и даже различить берега Греции, по ту сторону Артского залива.

В обширной известковой котловине с западной стороны, у подножия группы Мецово, находится знаменитое озеро Янина. Ни одна область во всей территории Эпира не представляет столь интересных явлений, как берега этого озера. Имея, по измерениям Гвидо Кора, менее 10 метров средней глубины, оно принимает в себя обильные, бьющие из основания скал источники и не имеет ни одного видимого истока. Но, по словам путешественника Лика, каждый из двух образующих его бассейнов, соединенных между собою болотистым каналом, загроможденным островами и камышем, имеет скрытое истечение. Северное озеро, или Лабшитас, изливается в пропасть и затем появляется на юго-западе, в виде большого потока, который впадает в Ионическое море против Корфу: это Тиамис, нынешний Мавропотамос. Далее к югу струится из скал древний Ахерон, который ниже увеличивается от впадения в него другого, не менее знаменитого, но вредного для здоровья потока Коцита, Бобоса у туземцев. Залив, в который впадают все эти воды, в древние времена носил, благодаря им, название «Залива Пресных Вод». Самое озеро Янина в мелководье имеет только один исток, ниспадающий каскадом в пропасть, над которою вертятся колеса мельницы; над этою же наполненною клокочущими водами воронкой возвышаются циклопические постройки пелазгийского города Геллы. На значительном расстоянии далее к югу, подземный поток снова выходит наружу и течет не в Ионическое море, как Ахерон, а в Артский залив. Но когда поверхность озера бывает выше, то избыток воды принимают еще четыре другие «пасти», открывающиеся в скалах в виде решет, которые «проглатывают» воду, как говорят местные греки, и относят в тот же канал истечения. Маленькия же озера, расположенные в некотором расстоянии одно от другого над подземным каналом, представляют как-бы «окна», в которые выглядывает скрытый поток. Большое значение, приобретенное в мифологии Греции истоками Янины, этими грозными адскими реками, Коцитом и Ахероном, свидетельствует о том влиянии, которое имели пелазги этих местностей на цивилизацию эллинов. Мифы древних геллопийцев сделались мифами всех греков, и никакой храм Эллады не почитался больше Додонского леса, где, в шелесте дубовых листьев и в журчании ручьев, слышали предсказания будущего. Весьма может быть, что это священное место находилось близ развалин одного из столь многочисленных здесь циклопических городов, но некоторые писатели полагают, что этот таинственный лес был расположен на самом берегу Янинского озера; некоторые же, без сомнения совершенно ошибочно, утверждают, что он находился именно на том самом месте, где стоит укрепленный замок, в котором жил в начале столетия грозный паша Эпира Али-Тепелени—чудовище, с гордостью называвшее себя, «горящим факелом для истребления людей». В настоящее время известно, благодаря Карапаносу, изыскания которого вполне подтвердили гипотезы Дональдсона и Вордсворта, что развалины Додоны находятся в 18 километрах к юго-западу от Янины, в долине Чараковица.

К западу от бассейна Янины только горы страны Сули достигают еще тысячи метров вышины; другие же, хотя весьма круты и недоступны, но гораздо ниже их, а около моря состоят лишь из небольших скалистых мысов, скудно поросших низким кустарником, среди которого рыскают шакалы. Лагуны, сообщающиеся с морем, запертые долины, в которых скопляется дождевая вода, и ложа потоков, заросшие олеандрами, прерывают горные цепи и распространяют в жаркое лето свои вредные миазмы по окрестным деревням. Но к северу от лагуны Бутринто и к западу от величественной одинокой горы Кундуси поморье начинает подниматься, образуя суровую цепь Химера-Мала или Акрокерауния, так пугавшую древних, вследствие гроз, скоплявшихся около её скал, и потоков, или «химер», низвергавшихся с её склонов. На вершине этих Акрокераунских гор и восседал Юпитер-Громовержец. У основания далеко выдающагося каменного мыса, имеющего вид языка (linguetta или glossa) и указывающего вход в Адриатическое море, ветер часто превращается в неожиданный шквал: здесь-то и находятся те «проклятые рифы», о которых говорит латинский поэт, и у которых погибло столько матросов. В этом месте канал, отделяющий Турцию от Итальянского полуострова, имеет в ширину всего 72 километра и менее 200 метров глубины. Быть может, прежде эти две соседния земли соединялись между собою посредством перешейка.

Главные высоты описанного пространства суть: Самая выс. верш. Скара 2.500 (?) мет. Томор 2.200 мет. Акрокераунские горы 2.045 (?) мет. Кундуси 1.960 мет. Смолика 1.820 мет. Цигос, или Лакмон 1.678 мет. Озеро Окрида 655 мет. Озеро Янина 350 (?) мет.

Албанское или шкипетарское население разделяется на два главные племени: тосков и гёгов, которые оба происходят, без сомнения, от древних пелазгов, но в иных местах перемешались с элементами славянским, болгарским и румынским. Быть может, впрочем, оно имело еще и других этнологических родоначальников, ибо здесь встречаются как лица самого благородного эллинского типа, так и безобразные, отталкивающие физиономии. Гёги самого чистого происхождения занимают, под разными названиями, всю Албанию с севера до реки Шкумба; к югу же от этой границы простирается территория тосков. Язык этих двух народов весьма различен, так что южный тоск с трудом понимает мирдита или какого-либо другого северного албанца. К различию наречий присоединяется большею частью и племенная вражда. Гёг и тоск ненавидят друг друга до такой степени, что в турецких войсках принято разъединять их, из опасения, чтобы между ними не происходило драк, и когда приходилось усмирять шкипетарское восстание, правительство всегда употребляло для этого албанские войска враждебного племени, утилизируя, таким образом, их взаимную ненависть.

До переселения варваров албанцы занимали всю западную часть полуострова Гемуса до Дуная, но были принуждены отодвинуться, и тогда вся территория Албании была занята сербами и болгарами. Множество славянских имен, встречающихся во всех частях страны, напоминают о том периоде завоеваний, в котором история не называет даже первобытных населений. Но как только могущество сербов было подавлено османами, албанцы выдвинулись снова, и с тех пор не переставали напирать на своих соседей славянского происхождения. На северо-востоке они мало-по-малу добрались до долины болгарской Моравы, а одна из их колоний проникла даже в независимую Сербию. Они окружили, как море своими волнами, острова и архипелаги славянского населения; оттого и произошло, что группы сербов, отделенные от своей нации, все еще встречаются по соседству с Акрокераунией, по берегам озера Окриды и на всех горах, окружающих роковую равнину Коссово, где были перебиты их предки. Наплывы албанцев объясняются в особенности выселением сербов из отечества. Чтобы избавиться от турецкого владычества, эти последние эмигрировали сотнями тысяч, под предводительством своих патриархов, и находили себе убежище в Венгрии: шкипетарским завоевателям, по преимуществу мусульманам, оставалось только занимать пустые пространства; но там и сям все еще остаются места незанятые, ожидающие заселения. Местные сербы быстро становятся албанцами по языку, религии и обычаям, называют себя турками, как и арнауты, и имя сербов становится приложимым у них лишь к христианам по ту сторону границы. Впрочем, нравы гёгов сходны с нравами их соседей, славян, до такой степени, что ясно доказывают довольно значительное смешение обоих племен.

Но расширяя свои земли к северу, албанцы теряют их с юга. Будучи несомненно эпирского, т.е. пелазгийского происхождения, часть жителей южной Албании, тем не менее, говорит по-гречески. Арта, Янина, Превеза—города эллинизованные, и только несколько мусульманских фамилий сохранили здесь албанские обычаи. Почти на всем пространстве между Пиндом и цепями прибрежных гор у Адриатического моря господствует греческий язык, а в областях, которые простираются к западу до самого моря, все население говорит на обоих языках. Таковы, напр., знаменитые сулиоты, которые дома говорят на тоскском языке, а с посторонними по-гречески. Впрочем, там, где встречаются оба племени разом, всегда албанцы бывают принуждены учиться языку эллинов, которые не снисходят до изучения наречия первых и презирают его. Впрочем, значительное число тосков принадлежит к православному вероисповеданию и находится, таким образом, в духовной зависимости у греческого духовенства, которое деятельно ведет политическую пропаганду. Это тем более легко, что во всей стране существуют только одни греческие школы. Албанская литература характера строго национального, но еще очень бедна и заключается в религиозных книгах, эротической поэзии, сказках, народных песнях и отрывочных былинах, повествующих о жарких битвах с турецкими полчищами.

Влияние греков в южной Албании возрастает тем легче, что может опираться на другое племя, рассеянное гораздо более многочисленными группами среди шкипетарского населения, чем среди греков Олимпа и Акарнании. Это—племя зинзаров, называемых также македоно-валахами, «хромыми валахами», или, просто, южными румынами. Действительно, это соплеменники тех румын, которые живут на севере равнин Валахии и Молдавии; но значительною сплошною массою, составляющею целое племя, они населяют только оба склона Пинда, к югу и к востоку от озера Янины, где, по некоторым писателям, их насчитывается до двухсот тысяч. Подобно дунайским румынам, это, по всей вероятности, латинизованные даки. Они похожи на валахов по чертам лица, по манерам, по характеру и, подобно им, говорят на новолатинском языке, перемешанном, правда, со множеством греческих слов. В долинах Пинда зинзары—по преимуществу кочующие пастухи и часто оставляют свои деревни на целые месяцы; но многие из них употребляют ловкость своих рук и свои весьма значительные умственные способности и на другие занятия. Почти все каменщики в Турции,—исключая столичные города,—из зинзаров. Часто один и тот же человек составит план дома и сам выстроит его, превращаясь постепенно из архитектора в плотника, из плотника в столяра, из столяра в слесаря. Из румын Пинда бывают также отличные серебряники.

Опытные в ведении всякого рода дел, зинзары исполняют внутри Турции такую же роль естественных посредников торговли, как греки по берегам моря. Рассказывают, что прежде валахи Мецово и многих других округов находились под непосредственным покровительством Порты, конечно, потому, что они давали в займы деньги. Всякий путешественник, как христианин, так и мусульманин, обязан был расковывать своих лошадей перед выездом из территории Мецово, «чтобы не унести нечаянно частицы непринадлежащей ему почвы». Конторы валахов Пинда встречаются во всех городах Востока и даже в Вене, где один из самых значительных банкирских домов основан валахом. Заграницею их обыкновенно принимают за греков, потому что они все говорят на этом языке, и зажиточные из них посылают своих детей в афинские школы. Затерянные среди мусульман, зинзары Пинда чувствуют необходимость примкнуть душевно к какому-либо отечеству, от которого они могли бы ждать себе свободы. Долго они думали, что это отечество представляет для них греческий мир, к которому в 1881 г. была присоединена часть их родного края, и лишь в самое недавнее время почувствовали себя солидарными с северными румынами; они слишком изолированы, чтобы надеяться сохраниться как отдельная раса. Кажется, что путем постепенных преобразований, столь частых в истории, многочисленные македоно-валахские населения эллинизировались совершенно. В средние века почти вся Фессалия была населена зинзарами, отчего византийские писатели и называли ее Великою Валахиею. Переселялись ли они в нынешнюю Румынию, как полагают некоторые писатели, или же были постепенно ассимилированы греками, во всяком случае они в настоящее время малочисленны на восточном склоне Пинда и разбросаны маленькими отдельными колониями. Наконец, тысячи румынских семейств, живущих в приморских городах, сделались мусульманами, хотя еще сохранили валахский язык.

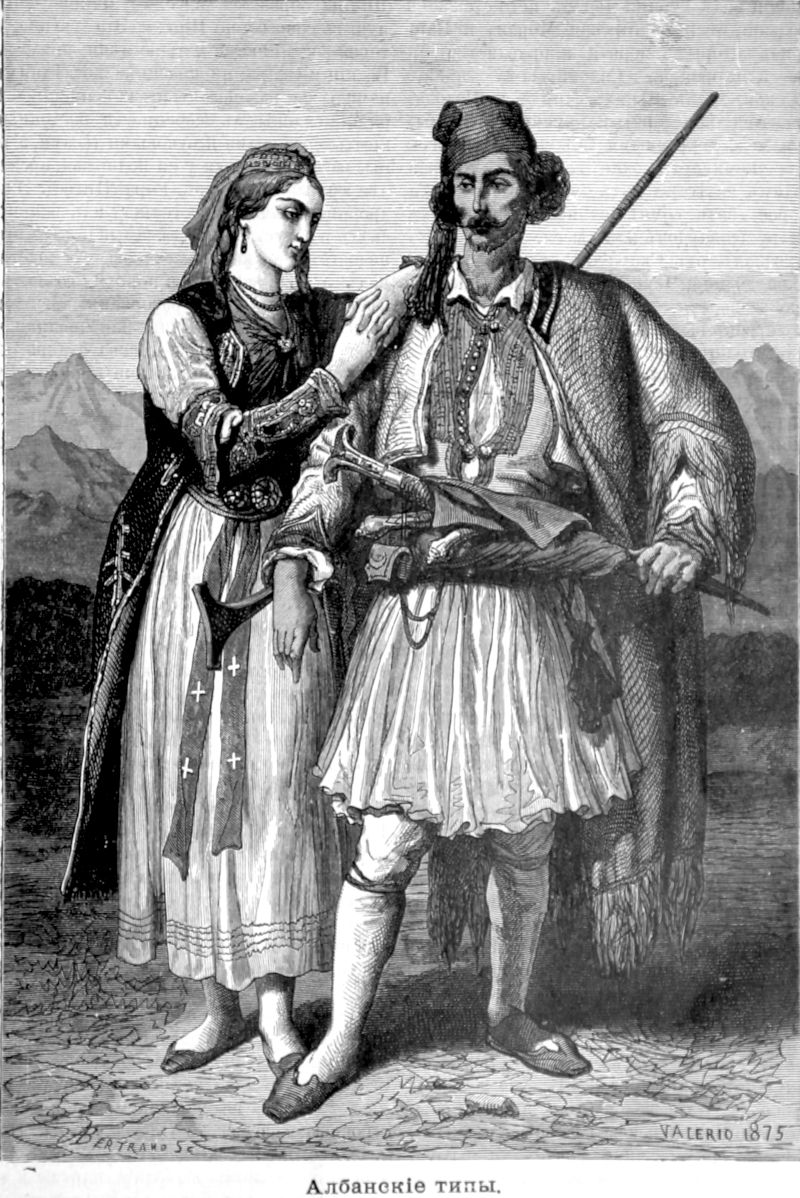

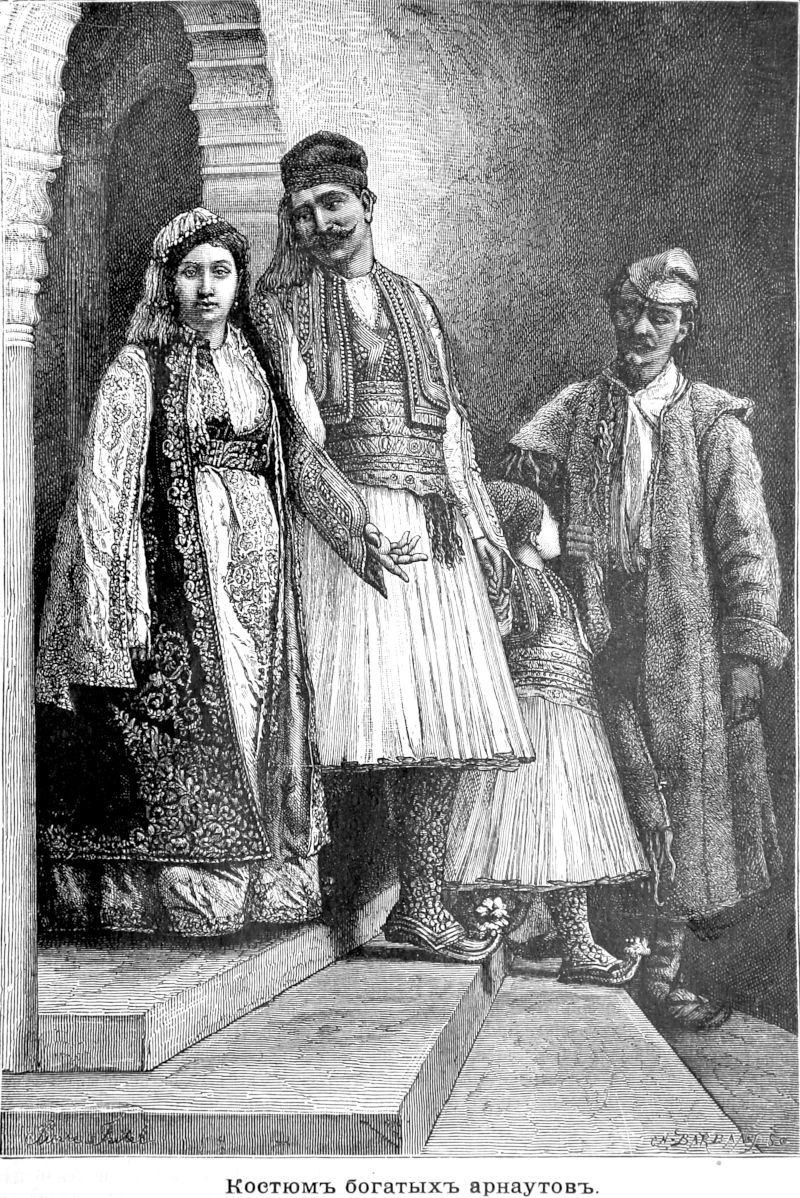

Кроме этих зинзаров, греческих эпиротов, сербов и немногочисленных османлисов в больших городах, население западной Турции, между горами Боснии и Грециею, состоит из полу-варваров гёгов и тосков, социальное положение которых не изменилось в течение трех тысяч лет. Черты лица у них правильные; большинство—белокурые, с голубыми или серыми глазами; грудь выпячена, талия тонкая, члены грациозные и сильные; по Вирхову, между европейцами у албанцев форма черепа наиболее благородная. Веселые, смелые, скорые на ответ, албанцы походят на греков; по своим нравам, по чувствам и мыслям, они представляют еще нам пелазгов древних времен; многие сцены, при которых присутствует путешественник, переносят его вполне в Одиссею. Георг Ган, всех лучше изучивший шкипетаров, считал их настоящими дорийцами, какими должны были быть гераклиды, когда они покидали горы Эпира, отправляясь на завоевание Пелопоннеза. Они имеют то же мужество, ту же любовь к войне и к господству, тот же племенной дух и даже почти тот же костюм, ибо их белая фустанелла, изящно перетянутая в талии,—не что иное, как древняя хламида. Между прочим, гёги, как и дорийцы прежних времен, склонны к той таинственной страсти, которую историки древности смешивали, к несчастию, с неестественным пороком, и которая привязывает взрослых людей к детям чистою и преданною любовью, любовью идеальною, без всякого участия чувственности.

В настоящее время нет ни одного народа, военные летописи которого представляли бы более удивительные примеры мужества, чем летописи албанцев. В пятнадцатом столетии у них был Скандербег, их «Александр Великий», который, правда, не имел такой обширной арены для своей славы, как Александр Македонский, но не уступал последнему по своему гению и был велик своею справедливостью и добротою. Какой народ превосходил когда-либо в мужестве этих горных сулиотов, где из тысяч не нашлось ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые бы попросили милости у убийц, посланных Али-пашею? Героизм этих сулиотских женщин, зажигавших ящики с патронами, бросавшихся с вышины скал или кидавшихся в глубокие потоки с пением погребальных песен, всегда останется одним из исторических фактов, вызывающих удивление потомства.

Но к этому мужеству у многих албанских племен примешивается крайняя дикость. Человеческая жизнь ценится весьма мало у этих воинственных людей, и кюль скоро кровь пролита, она требует крови: жертвы отмщают за себя новыми жертвами. Албанцы верят в вампиров, в привидения, и случалось, что сожигали стариков, подозреваемых в способности убивать других своим дыханием. Рабства у них не существует, но женщина всегда бывает слугою; на нее смотрят как на существо низшее, бесправное, не имеющее собственной воли. Обычай воздвигает между двумя полами преграду, которая непреодолимее бдительно охраняемых стен гинекея. Девушка не имеет права говорить ни с каким молодым мужчиною: это было бы преступление, которое отец или брат смыл бы, быть может, кровию. Родители, задумав женить сына, принимают иногда во внимание его желание; с дочерью же не советуются никогда. Часто они просватывают ее еще с колыбели; а когда она достигает двенадцати летнего возраста, уступают ее избранному молодому человеку за полное приданое и определенную обычаем сумму денег, не превосходящую средним числом двадцати пяти франков. За эту цену отцы отделываются от своих дочерей, а покупатели становятся, в свою очередь, безусловными властителями над ними, но при этом, согласно обычаю почти всех древних народов, все-таки разыгрывают комедию тайного похищения. С этого времени бедная проданная женщина, как раба, должна работать изо всех сил за себя и за мужа; она в одно и то же время и хозяйка, и земледелец, и работница: в поэзии ее именно сравнивают с «ткацким челноком, который постоянно в движении», тогда как отца семейства изображают «в виде величественного барана, идущего впереди стада и звенящего своим колокольчиком». Тем не менее эта презираемая женщина, это вьючное животное, поглупевшее от работы, совершенно ограждена от всяких оскорблений; она могла бы пройти всю страну, от одного конца до другого, не боясь услышать ни одного неуместного слова, и несчастный, ставший под её покровительство, делается существом священным.

Семейные узы весьма сильны у албанцев. Отец сохраняет права верховного владыки до самых дряхлых лет, и пока он жив, все, что приобретают его дети и внуки, принадлежит ему; часто семейная община не распадается и после его смерти: его сменяет старший сын. Потеря члена семьи, в особенности молодого мужчины, служит для женщин поводом к ужаснейшим слезам и рыданиям, которые часто имели следствием продолжительные обмороки и даже сумасшествие; но о тех умерших, которые достигли естественных пределов жизни, почти не плачут. Различные семейства общего происхождения никогда не забывают своего родства, даже хотя-бы имя предка давно забылось; они соединяются в кланы, называемые фис или фарас, которые тесно сплачиваются для защиты, для нападений и для ведения общих дел. У албанцев, как и у сербов и многих древних народов, братство по выбору не менее крепко, чем и по крови; молодые люди, желающие сделаться братьями, произносит торжественные клятвы в присутствии своих семейств и, надрезав себе жилу, пьют друг у друга по несколько капель крови. В Албании до такой степени сильна потребность в этом семейном единении, что часто дети, воспитанные вместе, остаются связанными на всю жизнь, образуя правильные общества, имеющие свои определенные дни для собраний, свои праздники и общий бюджет.

Однако, вопреки этой замечательной склонности, заставляющей албанцев соединяться в кланы и общины, вопреки их страстной любви к родине, шкипетарское население осталось без политической связи: физические условия почвы, на которой они живут, и их несчастная страсть к битвам обрекли их на раздробленность сил и, следовательно, на порабощение. К тому же результату должна была привести и религиозная вражда между мусульманами и христианами, между греками и латинами.

Обыкновенно полагают, что число албанцев-магометан превосходит число албанцев-христиан различных исповеданий, но отсутствие серьезной статистики не позволяет утверждать в этом отношении что-либо положительно. Когда турки сделались властителями страны и когда самые мужественные из албанцев эмигрировали в Италию, чтобы спастись от притеснений своих врагов, то большая часть оставшихся была вынуждена принять ислам; кроме того, некоторые предводители, жившие разбоем, нашли выгодным сделаться мусульманами, чтобы безопасно продолжать свои грабежи; под предлогом священной войны, они не переставали увеличивать насилием свои владения и богатства. Вот причина того общего правила, что магометанское население Албании представляет аристократический элемент, по крайней мере во всех городах. Им принадлежит земля, а земледелец-христианин, хотя и свободный по закону, тем не менее, находится в порабощении у господина, который дает деньги ему вперед и всегда держит его в кабале. Впрочем, албанцы-мусульмане являются скорее воинственными фанатиками, чем ревнителями веры, и множество их церемоний, в особенности относящихся к воспоминанию о родине, ничем не отличаются от христианских. Они обратились в магометан, но без малейшего убеждения, и сами выражаются: «где меч, там и вера». Крест, полумесяц—это внешние знаки, менее важные в их глазах, чем символические знаки племен. Таким образом, во многих местах обращение было только формальное, и ревностные христиане продолжали втайне держаться своего культа, и как только позволила терпимость правительства, множество албанцев, сделавшихся магометанами по виду, поспешили открыто вернуться к своим прежним обрядам. Что же касается воинственных горных кланов: мирдитов, сулиотов, акрокераунцев, то им нечего было ждать разрешения Турции: они всегда оставались христианами греческой или римской церкви.

Еще в конце прошлого столетия южная Албания и Эпир были землею совершенно феодальною. Предводители кланов и турецкие паши, полунезависимые сами по себе, жили в построенных на скалах укрепленных замках, из которых они выходили по-временам, в сопровождении своих вооруженных людей, или, вернее сказать, разбойников, находившихся в их распоряжении. Война была постоянная, и границы владений различных племен и различных властителей изменялись беспрестанно, смотря по успехам оружия. Но грозный Али-паша Янинский изменил такой порядок вещей: это был Ришелье шкипетарской аристократии, и как только он уравнял больших и малых, воцарился мир, и центральная власть увеличилась настолько же, насколько потеряли силы отдельные властители и главы семейств.

Нужно отправиться в северную Албанию, к независимому населению, чтобы встретить социальное положение, напоминающее средние века. Пройдя Мати, к северу от Тиранны, тотчас же замечаешь перемену. Здесь все вооружены: и пастух, и земледелец имеют при себе карабин; женщины и даже дети носят за поясом пистолет, у каждого в руках и жизнь другого, и защита своей собственной. Семья, клан, племя—все организовано на военный лад, и стоит кликнуть клич, как все будут на ногах, готовые к битве. Ружья стреляют часто как будто сами собою; не хватит в стаде одной штуки скота, произнесет кто-нибудь бранное слово в минуту гнева—и между племенами возгорается война. Недавно главным врагом их был черногорский серб, ибо бедный горец, уединившийся в своих высоких долинах, среди крутых скал, часто бывает принужден для своего существования заниматься разбоем и снимать жатву с полей соседа. Властители старательно поддерживали эту взаимную ненависть между албанцами и черногорцами. Племена Крайны, между Черногориею и озером Скутари, кланы малисоров, клементи, дукачинов вознаграждались за их воинские услуги освобождением от налогов. Но они только номинальные подданные Порты, в сущности же независимы, так что если коснуться их привилегий, то племена эти легко могут обратиться против пашей, соединившись со своими кровными врагами—черногорцами.

Мирдитов можно считать типом этих независимых племен северной Албании. Населяя высокие долины, поднимающиеся цитаделью, к югу от ущелья Дрины, они далеко не многочисленны и составляют всего каких-нибудь двадцать пять тысяч, но их независимость и воинственный характер дают им значительное влияние во всей западной Турции. Запертые в горном пространстве, в которое можно проникнуть лишь через три затруднительные для прохода теснины, мирдиты господствуют в ущельях, через которые необходимо должны проходить турецкия войска, действующие против Черногории. Вот почему Высокая Порта, понимая, как трудно было бы побороть грозных горцев, предпочла привязать их к себе почестями и признанием их полной административной автономии. С своей стороны, мирдиты, хотя и христиане, всегда с величайшею преданностью сражались в рядах турецких войск и в Морее, и в Крыму, и в самой империи, против своих единоверцев Черной Горы. В военном отношении, мирдиты разделяются на три горных «знамени» и два знамени равнин, а во время войны к бандам мирдитов присоединяются еще пять знамен округа Леша, или Алессио; во главе же всех стоит знамя клана Орош, самого малочисленного, но особенно славящагося своею храбростью. По Бианкони, в Албании развевается 39 «католических» знамен.

Мирдития или Мирдита представляет олигархическую республику и управляется по древним обычаям. Князь, или паша орошский (варошский)—первый по титулу, но не может дать никакого приказания; все вопросы разрешаются старшинами каждой деревни, делегатами различных знамен и предводителями кланов, соединенных в совет; последние имеют авторитет лишь благодаря нравственному влиянию, которое они умели приобрести. Впрочем, старые традиции клана имеют достаточно силы, чтобы заменять всякий закон. Еще недавно обычай требовал, чтобы жена была отнята у врага, и во многих деревнях равнины мусульманские девушки, без особенного, правда, страха, ждали похищения себя воинственными мирдитами в какой-нибудь мародерский набег. Месть бывает самая неумолимая: у этих варваров кровь может быть смыта только кровью. Злоупотребление гостеприимством также наказывается смертью. Блудная жена закидывается грудою камней своими ближайшими родственниками, а голова соучастника заранее выдается мужу; вот вкратце суд мирдитов. Понятно, что образования в этой стране нет никакого, и школ вовсе не существует. В 1866 году всего пятьдесят христиан Мирдитии и всей области Леш умели кое-как читать, и человек десять умели подписать свое имя. Но зато земледелие, по словам Вита, относительно развито у мирдитов; принужденные, ради существования, старательно возделывать долины своих суровых гор, они достигли того, что снимают более обильные жатвы, чем в равнине, заселенной сравнительно с ними беспечным народом.

Замечательно, что самые прямые потомки тех древних пелазгов, которым мы обязаны начатками нашей европейской цивилизации, принадлежат еще к числу самых варварских населений материка. Но и они должны измениться мало-по-малу под общим влиянием постоянно изменяющейся среды. Один из замечательнейших примеров этого постепенного преобразования представляют эмиграции эпиротов и шкипетаров юга. Еще недавно эти страшные бойцы, совсем не похожие на горцев других племен, например, зинзаров, постоянно отправляющихся зарабатывать хлеб трудом или торговлею, оставляли родину единственно для войны; подобно древним, тяжело вооруженным пехотинцам Эпира, которых можно было видеть на всех полях битв Греции и Великой Греции, они любили только легкий и унизительный промысел наемных солдат. С XV в. отряды албанской конницы фигурируют между французскими войсками, а немного позднее и в наемной армии Венецианской республики. Еще в первой половине XIX столетия молодые люди Акрокераунии в довольно значительном числе продавались неаполитанскому королю, и образовали целый «Королевско-Македонский» полк. Даже в настоящее время множество тосков, как магометанского, так и христианского вероисповеданий, продолжают наниматься к пашам и беям. Известные под искаженным названием арнаутов, они встречаются даже в самых отдаленных частях империи: в Армении, в Багдаде, на Аравийском полуострове, и, прослужив более или менее долгое время, ветеранами поселяются большею частью на уступаемых им правительством землях, отчего и происходит такое множество арнаутских деревень (арнаут-кеи), встречающихся во всех турецких владениях.

Но войны становятся все более и более редкими, промысел наемных солдат постепенно потерял свои выгоды, вследствие чего число албанцев, эмигрирующих с целью зарабатывать хлеб честным трудом, возрастает с каждым годом. Подобно граубюнденским швейцарцам и принуждаемые тою же экономическою необходимостью, шкипетары покидают свои горы до начала зимы и отправляются на промысел далеко в равнины; весною же большая часть из них возвращается, заработав маленькую сумму денег, которой не могло бы дать им возделывание их неблагодарных скал: но случается, что они эмигрируют целыми толпами без намерения когда-либо возвратиться.

Странствующие ремесленники Эпира и южной Албании давно уже поняли выгоды разделения труда; поэтому всякая долина здесь имеет свою специальность: одна дает мясников, другая булочников, третья садовников, а одна деревня окрестностей Аргиро-Кастро доставляет Константинополю всех нужных ему фонтанщиков; округ Загори, откуда, по всей вероятности, вышли греческие Асклепиады, рассыпает из себя по всем городам Европейской и Азиатской Турции—лекарей, или лучше сказать, «костоправов». Большая часть разбогатевших албанцев остаток дней своих проводят на родине, где и строят себе красивые дома, которые так странно встречать на диких скалах Эпира. В некоторых уединенных местах такия богатые жилища заменяют собою древние владельческие замки, т.е. грубо построенные башни, в нижних этажах которых нет никаких отверстий, кроме бойниц, в которых блестели часто ружейные стволы.

Вечные междоусобицы между албанцами мало-по-малу стихают. Главною причиною раздоров между албанскими племенами была рознь религий, и, главным образом, благодаря этому шкипетары до сих пор еще не смогли завоевать своей независимости, как сделали это сербы и болгары. Воинственные горные кланы, мирдиты, сулиоты, акрокераунцы, более свободные и независимые сравнительно с албанцами равнин, принужденными принять магометанство, остались христианами латинского или греческого вероисповедания, и религиозная вражда присоединилась к племенной ненависти. К северу от Шкумба живут албанцы-католики, к югу православные, и между ними, в свою очередь, существовала та же вражда, словно взаимной враждой они хотели смыть позор своей подчиненности турецкому полумесяцу. Так тянулось долго, пока наконец войны, превратившие Румынию, Сербию, Черногорию, Болгарию и Восточную Румелию в независимые государства, не показали шкипетарам, что они, как нация, сгинут навсегда, если не бросят своих раздоров. Под страхом увидать свое отечество разделенным между греками, северными сербами и черногорцами, мусульманские албанцы соединились и сделали воззвание к своим вчерашним врагам—албанцам-католикам. «Да будет трижды проклят,—провозгласило собрание албанцев в Призренде,—да будет трижды проклят тот, кто думает о себе, когда отечество в опасности. Да не будет в нашем союзе ни мусульман, ни христиан—одни шкипетары». Католические племена: пулаты, малисоры, касменты, мирдиты и другие соединились с мусульманскими племенами в лигу или «конгру», и все дали торжественную клятву верности и союза «на веки вечные». На хоругвях и знаменах изображение луны было сброшено и заменено красным на золотом поле львом—герб Албании; каждый член союза обязывался уплачивать по 12 франков ежегодно в общую кассу.

Таким образом, не называясь так оффициально, они образовали федеральную республику: племена, совершенно самостоятельные во внутренних своих делах, являются, в случае внешнего давления, одним целым, единой нацией. Их армия, состоящая из контингентов от всех кланов, представляется весьма солидной: от 14 до 60 лет каждый шкипетар-воин и принадлежит отечеству. Благодаря этому, они могли воспротивиться завладению Гуссинийской территорией, отнятой было у них Берлинским трактатом, но не смогли удержать за собой Ольгун или Дульчиньо, который был присоединен к Черногории, хотя он находится среди албанской территории, и хотя балканская война велась во имя «принципа национальностей». Жители месяцы сопротивлялись флотам держав, но наконец должны были покинуть свой родной город. Несмотря на кровопролитные их схватки с Турцией, вырвать от неё свою независимость им не удалось,—турецкое золото съумело подкупить большую часть их предводителей. Но во всяком случае, какова бы ни была их политическая будущность, они сплотились, из мелких, бессильных племен превратились в один народ; можно сказать, что они только в наши дни покончили с средними веками.

Таким образом, албанцы сами собою вовлекаются в общее движение, и когда они вступят в правильные сношения с другими народами, то вполне можно надеяться, что будут играть важную роль, так как они отличаются вообще тонкостию ума и силою характера. Горцы Албании имеют то преимущество пред босняками и черногорцами, что обладают морским берегом; но они почти не пользуются этим преимуществом, не только вследствие разбоев, внутренних распрей и недостатка промышленности, но также и вследствие крутизны гор, недостатка мостов и дорог, вследствие береговых лихорадок и постоянного затягивания берегов илом, наносимым грязными реками. Но как бы ни были велики эти затруднения, все-таки нельзя не удивляться, до какой степени слабо развито мореплавание при берегах Албании. Эпироты и гёги принадлежат к одному и тому же племени с гидриотскими корсарами, которые, во время войны за независимость эллинов, съумели создать в Архипелаге целые флоты и с тех пор оставались первыми между отличными моряками Греции. Порты албанского берега производят лишь самую ничтожную розничную торговлю, обслуживаемую на две трети триестскими кораблями и их австро-далматскими экипажами; весь же торговый обмен этого берега едва достигает двадцати миллионов франков. За исключением акрокераунцев, ни один турецкий албанец не пускается в море ни для рыбной ловли, ни для торговли. Несмотря на плодородие долин, из которых иные производят зерновые хлеба, оливки и даже довольно хорошие вина, вывоз продуктов Албании еще незначителен по причине недостатка дорог и отсутствия безопасности. Главное богатство Эпира—стада коз и овец, прокармливаемых его обширными пастбищами.

В римскую эпоху страны эти были также в забросе, и только на мысе, к северу от нынешнего города Превезы, стоял великолепный город Никополь, построенный Августом, в память своей победы при Акциуме; на развалинах его теперь бродят стада. Турки укрепили Превезу, чтобы командовать входом в залив Арта, против римского Акциума, принадлежащего ныне Греции. Она окружена огромным оливковым лесом; к северу же от неё Пара, преданная некогда англичанами неистовству Али-паши, вся тонет в лимонных рощах. Буртинто, против Корфу, замечателен лишь как место рыбной ловли. Дирахиум (у итальянцев Дураццо), окружаемый цыганскими таборами, имел некоторое значение, как место высадки римских легионов и как конечный пункт Via Egnatia, пролегавшей чрез весь Фрако-Эллинский полуостров, с востока к западу; этот город, стало-быть, соединял восток с Италиею; домишки его построены из обломков римско-византийского города; церкви обращены в мечети. Весьма возможно, что рано или поздно место Дирахиума, как посредника между двумя странами, займет порт Авлона, который сделается Калэ итальянского Дувра—Бриндизи, ибо Авлона, как точка отправления железной дороги через весь полуостров, расположена так же удобно, как и Дураццо, и, кроме того, представляет то преимущество, что гораздо ближе к итальянскому берегу и имеет глубокий и безопасный порт, совершенно защищенный с моря островом Сазено и «linguett'ою» (языком) Акрокераунии. Это главный город племени арберцев, некогда самых страшных между наемными воинами из албанцев. На северном берегу находится Медуа, посещаемая каботажными судами гавань местечка Леш (Алессио или Александрия), доминируемого цитаделью и горой в 400 м., с старинным монастырем на вершине.

В ожидании же основания на берегу торгового города и замены им тех жалких «пристаней», которые величают портами, все торговое движение сосредоточивается в нескольких внутренних городах. Самый значительный из них—Призренд, на Марице, притоке Дрины, в плодородной равнине Метойи; он служит рынком для горских албанцев, и его именитые граждане, разбогатевшие от торговли, щеголяют великолепием своего наряда и красотою оружия. К юго-западу, в верхней долине Дрины, расположен мусульманский город Дибре или Дибра, замечательный фанатизмом жителей и искусной выделкой сафьяна. К северо-западу от Призренда, города Ипек, Гуссинье, Дьякова или Дьяконица,—расположенные при подошве Скара,—главные места самых воинственных племен верхней Албании. Приштина, на железной дороге из Митровицы в Салоники, командует великолепной равниной, где необходимо должен совершаться торговый обмен между Македониею и Босниею, между Сербиею и Албаниею. К востоку от бассейна Дрины находится «Коссово поле»—знаменитое место битвы 1389 года, где сербы похоронили и свою славу, и свое могущество. В приморской области: живописная Кругия или «город фонтанов», Тирана, Берат, Эльбассан, древний Альбанон, имя которого смешивается с именем самой страны, точно также имеют некоторое значение. Наконец, Корица, к югу от Орхидского озера, благодаря своему положению на переходном пороге между склонами Адриатического и Эгейского морей, является также довольно оживленным торговым местом. К юго-востоку Кастория—незначительный, но живописный город. У восточной подошвы Албанских гор города принадлежат уже на половину, по своему народонаселению, болгарам. Здесь—Калкандело, Скоплиа, Киёприли, Кручево, Прилиц и Бетолиа или Монастырь. Последний—один из важнейших городов полуострова по своим оживленным ярмаркам; это—город сильно эллинизованный. Скодра (Шкодра) и Янина, подобно Призренду, расположены при горных выходах, в таких местностях, где население должно было скучиться вследствие соединяющихся в них естественных удобств. Наиболее живописным из этих двух городов является Янина, город Эпира, расположенный на берегу прекрасного озера, против тяжелых масс Пинда, но и в виду «светло-серых» гор Греции, «блестящих как шелк». Во времена Али-паши, Янина, сделавшись столицею, была гораздо многолюднее Скодры, но теперь последняя одержала верх; ее часто называют также Скутари. Расположена она удивительно удобно, именно там, где пути из дунайских стран и Эгейского плоскогорья слились с дорогами нижней долины Дрины и Адриатическаго залива.

Скодра—первый восточный город, который встречается на пути из Италии, и путника поражают на первый раз его многочисленные сады, обнесенные высокими стенами, пустынные улицы, беспорядочность построек. Зато с вершины известкового пригорка, на котором стоит замок Розафа, открывается удивительная панорама: куполы Скодры, её двадцать минаретов, роскошная зелень, амфитеатр причудливых гор, сверкающее на солнце озеро, серебряная лента Дрины и Бонны—все это представляет великолепное зрелище.

Главные города Албании и греческого Эпира и их приблизительное население:

Призренд 46.000 чел.; Монастырь (Битолия) 45.000 чел.; Скодра (Скутари) 30.000 чел.; Янина 29.000 чел.; Дьякова 25.000 чел.; Скоплиа 25.000 чел.; Калканделе 22.000 чел.; Инек 20.000 чел.; Дибре 19.000 чел.; Охрида 16.000 чел.; Эльбассан 12.000 чел.; Берат 12.000 ч.; Артро-Кастро 12.000 чел.; Пристина 11.000 ч.; Тирана 10.000 чел.; Горица (Корица) 9.000 ч.; Мецово 8.500 чел.; Превеза 7.000 чел.; Кастория 6.000 чел.; Авлона 6.000 чел.; Круя 6.000 чел.