II. Балканы и собственно Болгария

Вмешательство России, в 1877 году, в дела Балканского полуострова имело главным результатом создание независимого княжества Болгарского, которое, как по пространству, так и по народонаселению, еще далеко не самое маленькое в Европе. Но болгарских патриотов это не удовлетворило. Они смотрят на свое настоящее княжество, даже увеличенное присоединением Восточной Румелии, лишь как на зародыш будущей болгарской державы, долженствующей вместить в себе все некогда болгарские земли, все земли, принадлежащие им по историческому праву и ныне еще населенные их народом, всю территорию, расстилающуюся к югу по Вардарской долине, до окрестностей Салоник, или даже до самого города Салоник включительно, на который зарятся также албанцы, греки, австрийцы. И, как бы становясь уже ногой на македонские земли, княжество болгарское захватило, на юге Сербии, южные склоны Балкан и весь верхний бассейн Стримона.

Центральное плоскогорье Турции, на западе которого возвышаются высокие вершины Скара, представляет наименее исследованную область полуострова, хотя именно здесь-то и перекрещиваются диагональные дороги из Фракии в Боснию и из Македонии на Дунай. Это плоскогорье верхней Мезии, называемое так географами, за неимением местного названия, есть не что иное, как обширная гранитная площадь в шестьсот метров средней высоты, поверхность которой разнообразят многочисленные планины, или горные цени, не представляющие ничего особенно грандиозного, вследствие значительной высоты поддерживающего их пьедестала; местами возвышаются на ней трахитовые вершины, остатки древних вулканов. Некогда все впадины этого плоскогорья заполнялись многочисленными озерами, но они были или постепенно загромождены наносами, или унесены пересекающими плоскогорье реками, хотя очертания их еще совершенно заметны. Между этими озерными впадинами, обратившимися в плодородные поля, следует упомянуть в особенности равнины Ниша, Софии и Ихтимана.

Гордые группы сиенитовых и порфировых гор Витоша составляют восточный оплот плоскогорья Мезии. Непосредственно к востоку открывается глубокая долина реки Искера или Искры, которая, пройдя равнину Софии, и перерезав Балканы во всю их ширину, изливается в Дунай. Недавно еще думали, что точно также перерезывает все Балканы и другой приток великой реки—Вид, и даже тщательно вычерчивали на большей части карт это воображаемое пересечение, но на самом деле Вид, как доказал впервые путешественник Лежан, берет начало просто на дунайском склоне гор. Высокая долина Искера и равнина Софии могут быть рассматриваемы, как истинный географический центр Европейской Турции. София представляет именно пункт, в котором сходятся посредством легчайших переходов дорога от нижнего Дуная по долине Искера, дорога из Сербии по Мораве, дорога из Фракии и Македонии по Марице и Стримону. Утверждали, впрочем без доказательств, будто первый Константин, пораженный большими преимуществами местоположения Сердики, нынешней Софии, возымел мысль перенести сюда столицу своей империи, и если бы он избрал Софию вместо Византии, то ход истории значительно бы изменился. Сделавшись ныне столицею нового княжества, София значительно преобразилась и в некоторых частях приняла физиономию города вполне европейскаго.

Турки называют Балканами все цепи и горные группы полуострова, какой бы формы и направления они ни были: географы же обозначают этим именем обыкновенно только Гемус древних. Этот вал начинается на восток от Софийской равнины и вовсе не составляет горной цепи в обыкновенном смысле этого слова, а образует скорее нечто в роде террасы, которая полого наклоняется или спускается ступенями к придунайским равнинам, между тем как южный склон её представляет резкую крутизну: как-будто с этой стороны плоскогорье обрушилось. Таким образом, Балканы имеют вид горной цепи только с одной стороны, да и то, если смотреть с простирающихся к югу от них равнин и древних озерных бассейнов, профиль их гребня представляется слабоволнистою линией, не имеет ни резких выступов, ни скалистых пирамид, и вершины его рисуются на всей северной стороне горизонта продолговатыми выпуклостями. Единственные исключения из этой мягкости очертаний представляют порфировые горы Чатал, возвышающиеся к югу от главной цепи, между Казанлыком и Сливно. Хотя они и уступают по высоте вершинам Балкан, но поражают своими крутыми стенами, изорванными гребнями и беспорядком нагроможденных скал. Эта могучая горная группа, усыпанная скалами, составляет совершенную противоположность с окружающими ее известково-мергелевыми холмами.

Северные склоны Балкан так однообразны, что можно подняться на самую высокую вершину, не видавши гор. Когда Гемус будет обезлесен,—а жители его, к несчастию, имеют неблагоразумие вырубать леса на высотах,—то его склоны потеряют свою красоту; теперь же, пока еще растительность украшает их, высокие Балканы представляют одну из самых привлекательных областей Турции. Во всех балканских долинах, среди зеленых, как в Альпах, лугов, текут реки; довольно многочисленные деревни расположены в тени буков и дубов; вид гор везде веселый, так что один путешественник говорит, что природа здесь совершенно «райская». Напротив, равнины, расстилающиеся к Дунаю, голы и унылы; на них не видно ни одного деревца, так что местные жители, не имея дров и употребляя для топлива высушенный на солнце коровий навоз, должны вырывать в земле логовища, чтобы согреваться зимою.

Ядро Балкан, от равнины Софии до равнины Сливно, составляют гранитные скалы; но различные террасы, понижающиеся к Дунаю, представляют весь ряд геологических ярусов, от переходных до четвертичных формаций. Различные скалы мелового периода занимают в этой области Болгарии наибольшее пространство в ширину и изрезаны стекающими с Балкан реками наиболее живописно, в виде полукругов и ущелий. Древние крепости охраняют проходы этих долин, в устьях которых расположены города равнины. Самую замечательную из этих древних крепостей представляет древний город болгарских царей—Тырнов. Янтра, при выходе своем из Балкан, развертывается и свертывается как лента, и образует семь излучин, над которыми поднимаются амфитеатром высокие прибрежные утесы и два скалистые острова, окруженные некогда стенами и башнями. Дома города покрывают собою отлогость и тянутся в предместьях у подошвы крутых утесов. В Тырнове состоялось первое народное собрание в 1879 г.

На северном склоне Балкан замечается полная параллельность всех видоизменений почвы: округлые высоты больших гор, верхи второстепенных цепей, границы геологических образований, лощины, в которых реки делают изгибы, наконец, самое течение Дуная везде сохраняют одно и то же направление с запада к востоку. Поэтому и все параллельные долины, спускающиеся с Балкан, имеют почти одинаковые выходы, одинаковые бассейны, одинаковые ряды изворотов, а также и самое население распределено одинаковым образом; города и деревни занимают подобные одно другому положения. Единственное замечательное исключение представляет долина реки Ломы, которая, до входа своего в долину Дуная, около Рущука, течет с юго-востока на северо-запад. Прекрасные сады, расположенные по краям этой долины, ограничиваются известковыми, до тридцати метров средней высоты, стенами, белизна которых кажется из-за зелени ослепительною. Впадина, по которой течет Лома, представляет собою часть той общей линии, по которой извивается и Камчик на черноморском склоне. Параллельно с этим течет и Девно, впадающий в лиман, заканчивающийся Варнской бухтой. С этой стороны Балканы заканчиваются небольшой пограничной цепью—«Дели-Орман», обитаемой до сих пор турками, мирными потомками грозных когда-то завоевателей. Дальше, к северо-востоку, начинает уже проявляться степной характер поверхности.

На востоке Балканы заканчиваются не общим гребнем, а несколькими параллельными рядами, идущими от запада к востоку. Приток Камчика, Дели-Камчик, отделяет эти ряды от собственно Балкан. Сходя к морю, Балканы образуют множество мысов; из них наиболее выдающийся—мыс Эмине, массив из эруптивного порфира, заканчивающийся так же остро, как и соседние мысы: на севере Карабурун, на юге Мизиври, Ахиолу. Крутой утес, омываемый волнами Черного моря, есть «Finis Haemi» римлян. Место, где возвышался прежде храм Юпитера, занято теперь греческим монастырем Св. Николая. Дорога, взбирающаяся на крайния скалы Гемуса, есть та самая, по которой шел Дарий во время своего похода на скифов. Этой же дорогой шли и русские во время кампании 1829 г.

В торговом смысле значение этого пути не меньшее, чем в военном. По ней исключительно очень долго совершалось все торговое движение между Константинополем и скифскими, ныне русскими землями. В настоящее же время она если и имеет значение, то исключительно лишь местное, для селений, расположенных при подошве Эмине-Балкан. С одной стороны пароходы, а с другой две дороги из Ямболи в Шумлу, чрез Карнабад и Сливно, имеющие быть вскоре замененными железной дорогой, дали полную возможность торговому пути оставить Эмине в стороне.

Долго думали, что «великия Балканы» недоступны для перехода, и древние авторы говорили о переходе какой-то македонской армии через Гемус, как о чуде. Еще даже в начале текущего столетия историк Гаммер указывал только восемь проходов по всей Балканской цепи. Каниц перечисляет тридцать проезжих дорог, самая высокая из которых, в Розалпейском ущелье, между Калофером и Ловетой, доходит до высоты 1.930 метров; высота самой бойкой дороги, идущей из Лом-Паланки в Софию, по Глинчискому ущелью, равняется 1.475 метрам, средняя же высота дорог не превышает 1.000 метров, а дорога из Богас-дере возвышается всего на 138 м. Кроме этих, указанных Каницом, дорог существует еще несколько второстепенных, доступных тем не менее как для верхового, так и для экипажного прохода. Стратегически, эта линия Балкан представляет серьезное препятствие лишь при том условии, если она защищена хорошими укреплениями и храбрыми воинами, каковы были с той и другой стороны в последнюю войну борцы на Шипке. К западу от Средней-Горы, одной из этих параллельных гряд, Балканы соединяются с группами Родопа посредством гористого порога, который можно бы назвать Ихтиманским по имени его главного города. Вообще, весь верхний бассейн Марицы, между Балканами и Родопом, имеет форму продолговатого треугольника, вершина которого, направленная к Софийской равнине, указывает место соединения двух систем. Это большое треугольное пространство и его боковые низменности занимали некогда озера, заменившиеся теперь удивительно плодородными лощинами. Проходы этого раздела горных систем, при вершине треугольника, представляют, конечно, чрезвычайно важные стратегические и торговые пункты. Чрез один из них, в котором еще видны развалины знаменитых «Траяновых ворот» и который сохранил свое древнее название, проходила большая военная дорога римлян; здесь же пройдет, между двумя склонами полуострова, главная линия железных дорог. С самых отдаленных времен истории народы боролись между собою за обладание этими воротами Константинополя, и множество могильных холмов, рассеянных по соседним долинам, и теперь еще свидетельствуют о войнах, происходивших в этой части Фракии.

Разветвления гор Родопа перекрещиваются с ветвями Балкан, и самый низкий, отделяющий их проход—Дубница—имеет более одного километра высоты. Самая высокая группа Родопа—Рило-Даг—занимает северный его конец и образует, по выражению Барта, «лопатку» этого сочленения. Его зубцы, пики, окружающие его утесистые пирамиды и не вполне горизонтальные столы его верхнего плоскогорья, столь отличные от продолговатых вершин Балкан, поднимаются до высоты 3.000 метров, выступая далеко за пределы лесной растительности. Но книзу от величественного амфитеатра больших обнаженных вершин, второстепенные вершины одеты прекрасною растительностью пихт, листвениц, буков, которые то группируются в леса, укрывающие медведей и серн, то раскидываются рощами, перемежающимися с обработанными полями; деревни в долинах окружены лугами, виноградниками и дубовыми рощами. По склонам разбросано множество монастырей, отчего и происходит турецкое название Деспото-Даг т.е. «Гора Священников», под которым вообще разумеется древний Родоп. Рило-Даг, знаменитый своими богатыми монастырями Рило, или Рила, имеет совершенно вид швейцарской альпийской группы. Зимою и весною тучи с Средиземного моря приносят ему большое количество снега: летом же эти тучи разрешаются дождями, которые быстро уничтожают на горных склонах последние остатки снегов. Эти внезапные перемены представляют весьма замечательное зрелище. После полудня туманы, окутывавшие высокие вершины, сгущаясь мало-по-малу, собираются наконец на склонах в тяжелые тучи бронзового цвета, и около трех часов разражаются дождем; затем они постепенно редеют и, сквозь разрывы паров, начинают показываться одна за другою вершины, так что к вечеру воздух очищается снова, и горы блестят отражениями лучей заходящего солнца.

К югу от Рило-Дага возвышается горная группа Перим, или Перин, которая разве немного уступает ему в высоте,—это древний Орбелос греков и одна из тех многочисленных гор, где показывают еще кольца, за которые держался Ноев ковчег, когда сбывали воды потопа; мусульмане ходят сюда на поклонение этому священному месту. Это последняя большая вершина Родопа с южной стороны, и за нею средняя высота гор быстро понижается, так что до самых берегов Эгейского моря не превышает 1.000 или 1.200 метров. Но за то совокупность составляющих эту систему гранитных гор растягивается на огромную ширину, от равнин Фракии до гор Албании. Группы древних вулканов, с мощными излияниями трахита, еще более увеличивают протяжение горной области Родопа. Реки, стекающие с центральнаго плоскогорья Турции, могли достигнуть Эгейского моря только прорезавши в этих гранитах и лавах глубокие проходы, каковы, например, знаменитые «Вардарские железные ворота», которые под именем Демир-Капу получили такую известность, что когда-то на большей части карт их обозначали в центре Турции значительным городом.

По мнению Викенеля и Гохштеггера, ни в одном из этих древних озерных бассейнов не встречается ледниковых осадков, и склоны окружающих их гор не представляют никаких следов течения ледяных рек. Любопытно, что такия невысокие горы, как Вогезы и Овернские, имели свой ледяной период, между тем как ни Перестери, ни Рило-Даг. ни Балканы, которые лишь немного южнее Пиренеев, не имеют рытвин, которые были бы когда-нибудь наполнены двигавшимися льдами. Это одно из замечательнейших явлений в геологической истории Европы.

Обширное четыреугольное пространство, занятое горными системами Гемуса и Родопа и ограниченное с севера Дунаем, составляющее около половины прежней Турции, составляет болгарскую страну. Хотя название Болгарии относится оффициально только к северному склону Балкан, увеличенному прибавкою Софийского плато, тем не менее, настоящая Болгария занимает по крайней мере вдвое большее пространство. Вся земля полуострова, от берегов нижнего Дуная до склонов Пинда, принадлежит болгарам, за исключением этнографических островков и архипелагов, занятых турками, валахами, зинзарами или греками. В средние века они занимали еще гораздо большее пространство, так как вся Албания входила в состав их царства, столицею которого была Охрида. Тысячи могильных курганов напоминают проход всех этих завоевателей. На холмах около Варны курганы так многочисленны, что издали их можно принять за лагерь, уставленный гигантскими палатками.

Но что это за племя, которое и по численности, и по пространству своих владений занимает, очевидно, первое место на турецком полуострове? Ужасные опустошители, называвшиеся у византийцев болгарами, которые с конца пятого столетия разоряли равнины Фракии и имя которых, несколько видоизмененное, сделалось в западных жаргонах выражением позора, принадлежали, вероятно, к угрскому племени, как и гунны; язык их походит на язык нынешних самоедов, почему и полагают, что они были ближайшими предками этих несчастных народцев северной России. Во всяком случае, эти свирепые завоеватели, придя с берегов Волги, которой предки их, как полагают некоторые писатели, обязаны своим названием, изменились так сильно, что напрасно было бы искать в их языке следов их древнего происхождения. Из туранцев они обратились в таких же славян, как и соседи их: сербы и русские.

Быстрая славянизация болгар, совершившаяся в средние века, представляет замечательнейшее этнологическое явление. С половины девятаго века все болгары уже понимали по-сербски, а вскоре совершенно перестали говорить на своем родном языке, и хотя они говорят не так правильно, как сербы, и произношение их грубее, но теперь в их славянском наречии с трудом можно найти несколько хозарских слов. Но, не имея до недавнего времени ни литературы, ни политического единства (хотя два брата, Кирилл и Мефодий, родом болгары, дали славянскую азбуку русскому и другим родственным языкам), они не могли установить свой язык и придать ему своеобразный характер. Наибольшею чистотою наречие их отличается, говорят, в округе Калофер, к югу от Балкан. Некоторые писатели полагают, что способность чрезвычайно легкого усвоения, которою отличаются болгары, достаточно объясняет их постепенное превращение в ославянившийся народ; но гораздо проще предположить, что во время прилива и отлива переселений и воинственных набегов, завоеванные сербы и завоеватели болгары перемешались друг с другом, при чем первые внесли в смешанную народность свои нравы, свой язык, свои отличительные черты, а вторые—дали ей свое имя. Как бы то ни было, население Болгарии составляет теперь часть славянского мира. Вместе с боевиками и сербами, подчиненными еще власти Турции, они дают южно-славянскому элементу большой перевес в этнологическом отношении во всей Европейской Турции. Если бы гегемония в империи должна была принадлежать самому многочисленному племени, то она осталась бы за сербо-болгарами, а вовсе не за греками, как думали еще недавно.

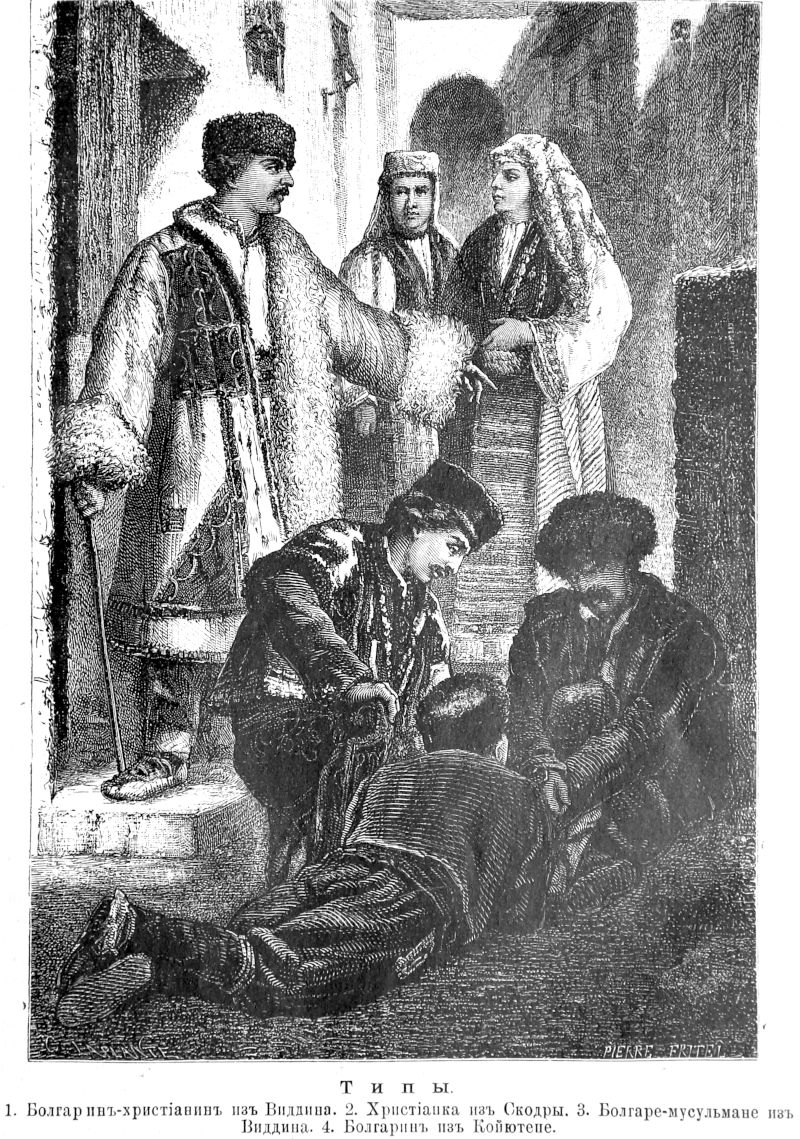

Вообще болгары меньше ростом, чем их соседи - сербы, коренасты, крепко сложены, широкоплечи; голова у них замечательно круглая и хорошо сформированная. Впрочем, многие болгарские черепа, исследованные Коперницким, Вирховом, Беддо, отличаются некоторыми чертами, встречающимися у австралийских дикарей: узкий лоб, слишком широкой затылок и пр. Ноздри часто очень широки и сильно приподняты. Глаза голубые или серые и русые волосы, кажется, преобладают у болгар. Многие путешественники, и между прочими Лежан, бретонец, нашли в них поразительное сходство с поселянами Бретани. В некоторых местах, как напр. в окрестностях Филиппополя, они бреют себе волосы на голове, оставляя только косу, которую отращивают и старательно заплетают, как китайцы. Греки и валахи смеются над ними, и в насмешку им составлено много поговорок, в которых болгары выставляются безтолковыми и грубыми. Но эти насмешки несправедливы. Не обладая живостью румына и изворотливостью эллина, болгарин, тем не менее, имеет понятливый ум; но рабство отозвалось на нем тяжело, и потому в местностях, где его еще притесняет турок и эксплоатирует грек, он имеет несчастный и пасмурный вид; но в северных равнинах и в отдаленных горных деревнях, где он страдает меньше, он весел, любит развлечения, речь его жива, ответ находчив. На том же северном склоне Балкан народонаселение, быть может, вследствие тесного слияния с сербами, представляет самый красивый тип лица и одевается с большим вкусом. Болгарин носит вышитую рубаху с широкими рукавами, шальвары, затянутые поясом, суконную куртку, овчинную шубу и на голове—барашковую «чубару».

Болгары, в особенности болгары равнины,—вообще народ мирный и вовсе не соответствуют тому представлению, которое составилось об их свирепых предках, опустошителях Византийской империи. В отличие от сербов, они не имеют никакого военного тщеславия, не поют про древние битвы и даже утратили всякую память о своих предках. В песнях своих они ограничиваются описанием маленьких драм обыденной жизни или страданий угнетенного, как и подобает порабощенному народу; власть, в виде жандарма, «скромного заптия», играет большую роль в их коротеньких стихотворениях. Настоящий болгарин является спокойным, работящим и смышленым селянином, хорошим мужем и добрым отцом, любящим домашний комфорт и обладающим всеми семейственными добродетелями. Почти всеми отправляемыми за границу земледельческими продуктами Балканский полуостров обязан труду болгарских земледельцев: это они, будучи еще в некоторых местах соединены в задруги, или родовые общины, обращают южные равнины Дуная в обширные маисовые и ржаные поля, которые соперничают с полями Румынии. Наконец, болгары, живущие на северном склоне Балкан, между Пиротом и Тырновом, отличаются значительною промышленною деятельностью. Каждая деревня имеет свой особый род труда: в одной фабрикуют ножи, в другой металлические безделки, в третьей горшки, ткани, ковры, и везде эти простые работники обнаруживают большую ловкость рук и чистоту вкуса. При северном проходе Шипкинского ущелья, знаменитого со времени геройской защиты его русскими войсками в минувшую кампанию, в недавнее время возникший город Габрово живет самой деятельной жизнью: его ножи, ятаганы, кожи и сукна известны всему полуострову. По словам Каница, в Габрове, в 1835 году, открылась первая болгарская школа. К западу Габрова находится Травна—болгарский Нюренберг, город кузнецов, резчиков по дереву и иконописцев. Самаков, к югу от Софии, является центром железоделательного производства.

Но эти, столь мирные, столь привыкшие к труду и работе, болгары начали тяготиться своею долгою зависимостью еще раньше, чем Россия, с оружием в руках, ополчилась на их защиту. Они не думали, конечно, о революции, и бывшие восстания были произведены несколькими горцами или молодыми людьми, принесшими энтузиазм свободы из Сербии или румынских стран: но хотя болгары в большинстве еще оставались покорными подданными Турции, тем не менее они стали мало-по-малу поднимать голову, начали сознавать друге друга принадлежащими к одной и той же народности, начали сплочиваться и соединяться для общей защиты; одним словом, они приходят в себя после тысячелетнего самозабвения. И первый шаг к восстановлению своей национальности сделан был ими в религиозной сфере. Со времени нашествия турок, некоторое число болгар, конечно, наиболее притесняемых, обратилось в магометанство, преимущественно помацы, живущие на севере Балкан, между реками Искер и Осма; но, посещая мечети, большая часть их, однако же, сохраняли религию своих отцов, почитали те же священные источники и верили в те же талисманы. Со времени завоевания некоторая часть населения обратилась в западный католицизм; большинство же племени принадлежит к греческому вероисповеданию. Недавно еще греческие священники и монахи пользовались огромным влиянием, ибо они в течение многих веков угнетения хранили предания побежденной веры и самым своим существованием напоминали некоторым образом былую независимость; и так как их церкви составляли для гонимого поселянина единственное убежище, то народ относился к ним с чувством признательности. Однако, болгары не захотели более оставаться под управлением духовенства, которое не давало себе даже труда говорить с ними на их родном языке, и намеревалось подчинить их другой, отличной от них нации—эллинов. Не желая заводить религиозного раскола, они решили выйти из-под власти константинопольского патриарха, как сделали сербы и сами греки нового Эллинского королевства, и установить свою национальную церковь, которая управляла бы сама собою. И, несмотря на протесты константинопольского Ватикана—«Фанара», несмотря на неблагосклонность правительства, которое вовсе не любит эмансипации своих народов, отделение двух церквей уже почти совершилось еще до появления русских войск, и греческое духовенство должно было удалиться, а из некоторых городов даже бежать с поспешностию. Это событие совершилось бы гораздо скорее, если бы не продолжили кризиса женщины, которые больше мужчин привязаны к древним обычаям и которым малейшее изменение в обрядах и одежде священника кажется ужасною ересью.

Эта мирная революция, совершившаяся против греков, имела, однако же, большое значение и относительно самих турок. Все болгары, от Дуная до Вардара, действовали в этом общем деле согласно и, таким образом, несмотря на свою зависимость и, быть может, сами того не зная, сделали попытку образовать из себя впервые нацию. Со времени возникновения их независимого княжества, главное внимание болгар было посвящено школам: обязательность обучения для каждого, бесплатное обучение бедных и неустанная заботливость о снабжении каждой деревушки учителем. В 1890 г. в Болгарии было 3.844 начальных школ, с 172.000 учащихся.

Мягкое и восприимчивое по натуре, болгарское население быстро, конечно, изменит свои нравы и привычки под влиянием европейской цивилизации, свободно проникающей ныне на Балканский полуостров. Болгарской же нации необходимо нравственно подняться. Насколько албанцы одичали от войны, настолько болгары принизились от векового рабства. В городах, где они ближе стояли к мусульманам, их нравственное падение особенно заметно. Бесконечные оскорбления и подавляющее презрение мусульман сделали их в конце-концов низкими, презренными даже в их собственных глазах.

Но, впрочем, многое и значительно уже изменилось со времени освобождения северной Болгарии. В общем турки, может быть, превосходят болгар честностью и твердостью раз данного слова, но в смысле, трудолюбия они стоят бесконечно ниже. Ленивые и неподвижные, как истые сыны Востока, они спокойно отдаются в распоряжение «фатума», и в результате теряют мало-по-малу свое положение хозяев и впадают в заслуженную нищету.

Но что важнее всего—это стремление болгар к самообразованию. С лихорадочной поспешностью основывают они школы, коллегии, гимназии, издают книги, посылают свою молодежь в иностранные университеты. В смешанных высших школах Константинополя лучшие ученики—болгары. Это большой знак живучести. Если и в будущем явление это не изменится, то можно с уверенностью сказать, что нация, столь долго исторически подавляемая и третируемая как стадо рабов, с честью вернет свое место на сцене мира.

В деревнях земля постепенно переходит в руки прежних «райя». Так как большинство турецких крупных землевладельцев бежали во время войны, то земли их были отчуждены путем выкупной операции и перешли в собственность бывших арендаторов. То же самое нужно сказать и в отношении торговли,—она почти вся сосредоточилась в руках христиан. Однако, морская торговля их, сосредоточенная в главном порте Варне, еще не сделала больших успехов. Маленький порт Балчик обладает более безопасной гаванью.

По количеству своему турки весьма немногочисленны в селениях болгарской страны к западу от долины Ломы; но в городах, особенно в тех, которые имеют важное стратегическое значение, они составляют значительные общества. Сверх того, большая часть восточной Болгарии, между Дунаем и Бургасским заливом, населена турками и болгарами, которые дотого слились с своими победителями по языку, костюму, привычкам и образу мыслей, что их невозможно отличить от последних и должно считать вообще представителями турецкой нации. Даже местные греки, и те говорят по-турецки. Здесь нет ни одного христианского монастыря, но много мест, почитаемых мусульманами и пользующихся славою святости. Вот где самая прочная точка опоры для османлисов на всем полуострове; в остальных же местах хозяевами страны являются иностранцы. Но и здесь уже вечные убийства и массовое эмигрантство поглотили большую часть населения. В настоящее время число выселившихся отсюда надо считать близким к миллиону. Ловча, где прежде преобладали магометане, теперь населена исключительно болгарами и цыганами.

Болгары и турки, греки и валахи, местами колонии сербов и албанцев, общества армян, довольно многочисленные группы евреев-«испанцев», европейские купцы в городах, поселения румынов, зинзары и кочующие толпы цыган, считающихся мусульманами, представляют в болгарской стране настоящее смешение народов; в Добрудже, между нижним Дунаем и морем, это смешение еще значительнее: там к представителям всех племен, живущих в Болгарии, присоединяются еще и ногайские татары, которые, не смешиваясь с другими племенами, как их братья по крови османлисы, сохранили еще довольно хорошо свой азиатский тип.

После Крымской войны, двенадцать тысяч ногайцев, скомпрометировавших себя оказанною ими союзникам помощию, покинули свою прекрасную горную страну и поселились колониями в западной Болгарии, рядом с своими татарскими соотечественниками Добруджи. Наоборот, несколько тысяч болгар, испугавшись этих крымских татар, которых им описали—и совершенно ошибочно—как свирепых и порочных, ушли из своей страны под покровительство русского царя, при чем им назначены были для жительства именно те самые места, из которых выселились татары. Две империи поменялись, таким образом, народами, но, к несчастию, беглецы обеих наций должны были много выстрадать на своих новых родинах от перемены климата и нищеты, и как с той, так и с другой стороны многие погибли жертвами болезней и огорчения. В конце-концов все почти болгары принуждены были покинуть русские пределы и вернуться на родину, но ногайцы успели обжиться на новых местах, снискать общее уважение и вообще акклиматизироваться. Гораздо печальнее была участь черкесов и других переселенцев с Кавказа, которые, убегая от русских или гонимые ими, просили в 1864 и последующие годы убежища у Порты. Их было четыреста тысяч; поэтому нелегкое дело было приготовить для них место в Европейской и Азиатской Турции. Паша, на которого был возложен Портою надзор за переселением, озаботился водворить новых пришельцев в западной части Болгарии, надеясь—хотя, напрасно—порвать таким образом этнологическую связь между сербами и болгарами. «Райев», конечно, заставили уступить им земли, дать скот и семена, построить им деревни и даже целые города, но не так легко было им внушить любовь к труду. В Болгарии они встретили недоверчивый прием и вскоре, разочарованные, замкнулись в своей высокомерной гордости и отказались приняться за работу. Рассказывают, что многие предводители, прибыв на место, втыкали свои сабли в землю в знак того, что земля принадлежит им, и что отныне население стало их рабами. Множество их погибло от голода, эпидемий, от климата, который так непохож на их горный климат, и в первый же год вымерло более трети этих выходцев. Их молодые девушки и дети сделались предметом отвратительной торговли, и барыши, извлеченные при этом случае некоторыми пашами, рождают вопрос, не умышленно ли был выморен голодом весь этот народ? Гаремы так переполнились черкешенками, продававшимися за четвертую или даже за восьмую часть своей обыкновенной цены, что Константинополь уступил свой излишек Сирии и Египту. Впоследствии, когда болезни, праздность и распутство получили свою добычу, черкесское население мало-по-малу начало приспособляться к новой среде, но минувшая кампания вновь пробудила их дикие, кровожадные инстинкты. Они-то главным образом и образовали из себя те таборы башибузуков, с которыми пришлось столько раз сталкиваться русским казакам. Враги кавказских ущелий, волею судеб, опять столкнулись на высотах Балкан.

Черкесы с безумной отвагой отдались на служение новому отечеству, но слава, ими приобретенная, принадлежит не столько их мужеству, сколько зверству, с которым они вырезывали безоружное население,—женщин, старцев и детей. В свою очередь, и они не нашли себе пощады. Их теперь нет более в Болгарии, и земли, данные им султаном, взяты обратно общинами или прежними владельцами. Современная Болгария не превращена, однако, в государство совершенно независимое. Она, вместе с Восточной Румелией, находится под верховным владычеством султана, имеющего право, в случае необходимости, оккупации Балкан. Кроме того, титул князя болгарского может быть возложен на то или другое лицо не иначе, как с утверждения европейских держав. Болгарская армия доходит до 36.000 человек, по штатам военного времени—до 130.000 человек. Каждый болгарин до сорокалетнего возраста числится в списках народного ополчения. Бюджет княжества в 1896 г.—около 90 миллионов франков (левов), из которых 1.300.000 отчисляются в личное распоряжение князя.

Болгарское княжество делится на округи, которые, в свою очередь, подразделяются на кантоны (околии) и общины. Следующая таблица дает список этих административных делений Болгарии:

| Округа | Население в 1881 г. | Число кантонов | Число общин | Главные города | Население в 1894 г. |

| София | 226.499 | 8 | 68 | София | 47.000 |

| Тырново | 216.731 | 5 | 98 | Тырново | 13.000 |

| Шумла | 178.725 | 5 | 53 | Шумла | 26.000 |

| Варна | 169.270 | 5 | 53 | Варна | 28.000 |

| Вратица | 160.503 | 4 | 58 | Вратица | 12.000 |

| Кустендили | 143.172 | 4 | 55 | Кустендили | 11.000 |

| Рущук | 132.613 | 4 | 32 | Рущук | 28.000 |

| Разград | 121.412 | 3 | 59 | Разград | 13.000 |

| Лом-Паланка | 102.983 | 3 | 40 | Лом | 8.000 (1888) |

| Силистрия | 101.225 | 3 | 41 | Силистрия | 12.000 |

| Виддин | 99.925 | 3 | 31 | Виддин | 15.000 |

| Севлиево | 119.254 | 3 | 50 | Севлиево | 8.000 (?) |

| Систово | 76.680 | 2 | 33 | Систово | 13.000 |

| Плевна | 155.039 | 4 | 45 | Плевна | 16.000 |