Глава VII Румыния

Румынский народ, наследники великого имени завоевателей древнего мира, представляет одну из самых любопытных национальностей, как по своему происхождению, так и по тому факту, что это единственная из всех латинских рас, так уединенно и далеко выдвинувшаяся на восток. Со стороны Азии это самая передовая группа наций латинского языка, населяющих большую часть Западной Европы и большую половину американского материка. Еще несколько десятков лет назад румынская группа была почти неизвестна. Видя ее как-бы затерявшеюся между самыми разнородными расами и языками, ее обыкновенно все смешивали с ними. Но последние события, происшедшие в средине нынешнего века в бассейне нижнего Дуная, обратили на них внимание соседей: сербов, болгар, мадьяр, турок, греков и русских. Румыны имеют большое значение в этнографии Восточной Европы и по своей численности занимают первое место среди придунайских народностей. Если суждено когда-нибудь образоваться восточно-европейской конфедерации, то новые народы найдут в Румынии естественный центр тяготения.

С точки зрения племенной, а не с оффициально-политической, истинная Румыния гораздо больше, чем ее обыкновенно представляют на карте. Она заключает в себе не только Молдавию и Валахию дунайского склона Карпат и русскую Бессарабию, но простирается на половину Буковины, а с другой стороны гор охватывает значительную часть Трансильвании и вдается широкою дугою в Банат и восточную Венгрию. Кроме того, румыны перешли и за Дунай, колонизовав многие округа Сербии и полуострова Добруджи, который теперь, по Берлинскому трактату, принадлежит им.

Наконец их братья, зинзары или македоно-валахи, местами населяют Пинд и другие горы Албании, Фессалии и Греции; их же можно встретить до самой Истрии. Тогда как собственно Румыния, уменьшенная отнятием Бессарабии и увеличенная присоединением Добруджи, занимает пространство в 131.020 кв. килом., равное четверти Франции—все земли, населенные румынами, занимают пространство почти вдвое большее. При политическом объединении всего племени, население румынов удвоилось бы против ныне считаемого: всех румын считается около 9.800.000 душ, а именно:

В Румынии 5.600.000 чел.; в Австро-Венгрии 2.896.000 чел.; в Бессарабии 1.000.000 чел.; в Сербии 150.000 чел.; в Болгарии 65.000 чел. Остальные в Турции и Греции.

Патриоты, насилующие статистику согласно своим желаниям, увеличивают приведенную цифру до 15-ти миллионов.

Оставляя в стороне валахов, обитающих у Пинда, можно видеть, что территория латинского населения дунайских округов замыкается почти в правильный круг около восточных масс Карпатских гор. Но только одна половина этого круга вошла в состав независимаго государства: другая же половина принадлежит Австро-Венгрии и России. Если бы мечта румынов об объединении всего своего племени в одно политическое целое могла осуществиться, то естественный центр Румынии не был бы уже в нынешних пределах, но его пришлось бы перенести в какой-либо пункт верхней долины Ольты, на южный склон Карпат, где, в былое время, центр этот и находился. Но заключенная ныне на внешнем склоне Карпат между «Железными Воротами» и верхними притоками Прута, Румыния приняла весьма странную и, так сказать, не уравновешенную форму: она состоит из двух частей, разграниченных линиею, очерченною течением Серета и маленького притока, соединяющего наиболее выдающийся из восточных отрогов Карпат с большою дунайскою дугою. К северу от этой границы лежит Молдавия, названная так по имени одного из притоков Серета, а к юго-востоку и к юго-западу—Валахия—«Равнина Вельхов», то-есть латинян. Эта равнина tzara Romaneasca, или, собственно говоря, румынская земля, прорезывается параллельными реками, составляющими второстепенные подразделения; рекою Ольта или Алута Валахия разделяется на две части: Большую Валахию к востоку от Алуты и Малую —к западу от неё. Нижнее течение Дуная составляет на юге политическую границу Румынии. Так как Дунай, ниже «Железных Ворот», слишком широк, окружен лесами, образует озера и болота, то река эта не могла здесь, подобно тому, как в Австрии и Баварии, служить путем передвижения завоевательных народов, которые, напротив, продолжая свое движение к западу, обходили ее, направляя свой путь чрез горные дефилеи. Дунай представляет огромное препятствие, и даже ныне еще могущественные армии не могут переходить чрез него, не подвергаясь большой опасности. Кроме того, крутой поворот к северу, который делает в своем течении нижний Дунай, и значительное расширение его дельты всегда служили как-бы щитом для валахских равнин и заставляли завоевателей направлять свой путь к Карпатам. Параллельные течения Днепра, Буга, Днестра и Прута, хотя и в меньшей мере, но также прикрывали земли нижней Молдавии.

Факт, что румыны среди жестоких столкновений на их территории различных рас, опустошавших эту землю, сохранили свои предания, язык и национальность—составляет весьма интересное явление, свидетельствующее о большой устойчивости и жизненности румынского народа. Со времени удаления римских армий, здесь проходило столько полчищ, оторванных от главных масс опустошителей варваров: готов, аваров, гуннов, печенегов, славян, болгар и турок, поочередно угнетавших мирных земледельцев, что совершенное исчезновение румын, как особого племени, казалось неизбежным. Но, несмотря на эти потоки разных народностей, затоплявших собою в различные эпохи латинизованную дакскую народность, она все-таки, вероятно благодаря более высокой культуре своих предков, преодолевала эти потопы, которые ей грозили полным поглощением. И вот ныне, отделенные от чужих народностей, румыны являются среди других народов и требуют себе между ними места, как самостоятельная нация. Они оправдывают таким образом свою древнюю поговорку: «Romanoul non pere»—румын не погибнет. К тому же и численность их постоянно возрастает, не столько от естественного прироста, сколько благодаря переселению сюда в значительном числе австро-венгерских румын.

Трансильванские Альпы заняты по обоим склонам их румынами, но как по ту, так и по другую сторону этих Альп, высокие долины едва обитаемы, и можно путешествовать по ним целые дни, не встречая никакого жилья, кроме пастушеских хижин. Политическая граница между Румыниею и Австро-Венгриею, проходящая по главным вершинам гор, есть идеальная линия, идущая посреди обширных пустынных лесов. За исключением мест, прилежащих к железной дороге, пока только единственной, и тропинок через перевалы, высокие Альпы остаются вполне девственными, и леса их сохранили свою первоначальную прелесть, среди которых охотник охотится за сернами и в которых еще недавно жил бизон, фигурирующий ныне в гербе Молдавии. В этих же лесах цыгане ловят черных и бурых медведей, которых заставляют танцевать по деревням. Обыкновенно они соблазняют животных водкою и медом, которые ставят у их берлоги. Когда медведи напьются мертвецки пьяными, являются цыгане и берут медведей на цепь.

На внешнем склоне Карпат общий вид поверхности Румынии имеет самую простую форму. В Молдавии низкие цепи, параллельные главным, тянутся от северо-запада к юго-востоку и, отделяясь друг от друга долинами Быстрицы, Молдавы и Серета, нечувствительно понижаются и, наконец, вовсе исчезают из дунайских равнинах. В Валахии отроги Трансильванских Альп разветвляются к югу с замечательною правильностию, и текущие в них потоки имеют одно и то же направление. Все реки, берущие начало в южных долинах, и наиболее многоводные потоки, прорезывающие Карпаты и разделяющие их на отдельные отроги, как-то: Сил или Шил, Ольта или Алута и Бузео, описывают однообразные дуги, тем более крутые, чем ниже река впадает в Дунай.

От верхних горных склонов до Дунайской равнины средняя покатость различных отрогов почти одна и та же, почему поясы температур и растительности по направлению от севера к югу весьма однообразны. В верху, на трансильванской границе, поднимаются вершины, одетые хвойными лесами и березами, которые зимою покрываются снегом; затем—второстепенные хребты, на которых господствуют бук и каштан, между которыми живописно мешаются все другие европейские лесные породы: еще ниже, идут слегка всхолмленные и усеянные кленовыми и дубовыми рощами долины, солнечные склоны которых заняты виноградниками. Наконец, внизу расстилается равнина с береговыми дунайскими озерами, усеянная самыми разнообразными плодовыми деревьями. Средний пояс, заключенный между высокими Альпами, внизу изобилует восхитительными видами, вследствие живописности скал, богатства и разнообразия зелени и прозрачности вод. Именно здесь, в этой «счастливой Аркадии», находится большая часть монастырей, великолепных, укрепленных замков, украшенных куполами и башнями и окруженных парками и садами. Что же касается до равнины, то она во многих местах гола и однообразна, но расположенные в ней деревни, на половину как бы вросшие в землю и выглядывающие между травою, все-таки имеют перед собою прекрасный горизонт с синеющими вдали горами. Предметы, наиболее обращающие на себя внимание среди общего однообразия, это—стоги сена, подобные тем, которые изображены римскими скульпторами на колонне Траяна.

Румынская равнина—вторая Ломбардия, конечно, не по совершенству земледелия, а по чрезвычайному плодородию почвы, по красоте неба и красивым видам. К сожалению, она не защищена горным валом, как Милан и Венеция, от слишком часто дующих здесь северо-восточных ветров, почему и климат впадает из одной крайности в другую и бывает то очень тепел, то слишком холоден, так что для предохранения виноградников виноградные лозы покрывают на зиму слоем земли. В юго-восточной части валахской равнины, наиболее открытой для сильных ветров, случается иногда, что целые стада быков и лошадей, испуганные снежными бурями, мчатся от урагана и кидаются в прибрежные озера Дуная. Некоторые местности, в которых не бывает достаточно дождей, представляют настоящие степи, как, напр., Бараганская степь, между Дунаем и Яломицею, в которой живет большими стаями драхва и в которой на пространстве нескольких миль нет ни одного деревца.

В геологическом отношении Румыния, начиная от горных хребтов до равнины Дуная, представляет правильный ряд формаций, от гранита вершин до новейших наносов, отложившихся по берегам рек. Замечательно, что южный склон Карпат состоит из ряда таких же горных пород, как и северный склон в Галиции, и представляет те же минеральные произведения—целые горы каменной соли, гипс, литографский известняк и чрезвычайно обильные нефтяные источники, ждущие приложения человеческих рук. Большая часть равнин состоит из третичных земель, но все равнины, простирающиеся к востоку от Плоешти и Бухареста, сплошь покрыты четвертичными слоями глины и округленного булыжника, в которых найдено множество костей мамонтов, слонов и мастодонтов. Мутные реки, перерезывающие эти равнины, текут между крутыми каменистыми берегами в извилистых руслах, похожих на огромные рвы.

Как и Ломбардия, на которую так похожа Румыния по своим физическим чертам и даже по населению, равнина последней представляет древний морской залив, выполненный принесенными водою обломками гор. Но если море исчезло, то сам Дунай, который тянется на юге валахской равнины кривою линиею в 850 килом. длиною, представляет собою другое море, как по массе несомой им воды, так и по удобствам для навигации. При самом вступлении своем в низкие равнины в знаменитой теснине «Железных Ворот», Дунай имеет 50 метров глубины; средняя же масса его воды превосходит соединенную массу воды всех рек Западной Европы, от Роны до Рейна. И однако же, римляне перекинули через Дунай, немного пониже Железных Ворот, мост, который, по справедливости, считается одним из чудес мира; но император Адриан, из чувства низкой зависти, велел, говорят, разрушить этот памятник, который должен был напоминать грядущим поколениям славу Траяна. Теперь видны только устои у берегов реки, а когда вода очень низка, то и шестнадцать оснований колонн, которых всех было двадцать и которые поддерживали все сооружение. На валахской территории есть одна римская башня, сообщившая свое название маленькому городку Турну-Северину и обозначающая то место, где римские легионы вступили впервые на землю Дакии. Место перехода из Сербии в Румынию сохранило и поныне свое значение, но новейшее искусство ничем не заменило еще Траянова моста, и лишь во время войны перекинули русские свой понтонный мост у Зимницы и некоторые другие, сооруженные для перехода войск. До 1885 года из постоянных мостов был лишь один железнодорожный, ниже Видека; два другие—близ Белграда и близ Силистрии—не были еще окончены.

К югу от румынских равнин, Дунай, как и почти все реки северного полушария, не перестает напирать на правый берег, к стороне Болгарии, последствием чего является замечательное различие между обоими берегами. Изрытый водою, высокий южный берег подымается круто небольшими холмами и террасами; северный же берег, уравненный разливами рек, тянется обширною плоскостью и сливается с низменными равнинами. Болота, озера, вымоины, остатки бывших русл Дуная переплетаются здесь между собою и образуют сеть ложных рек, окружающих множество островов и полузатопленных отмелей. На этом пространстве, по которому прежде свободно разгуливали воды, заметны, к югу от Яломницы, следы даже целой реки, которая, прекратив свое самостоятельное существование, избрала себе ложе другой реки и оставила после себя лишь лагуны и болота. Все выровненные и оставленные рекою низкие земли присоединяются к Валахии и увеличивают её болотистый и пустынный пояс, между тем как Болгария постоянно утрачивает землю, но за то обладает здоровым климатом, прекрасными торговыми складочными местами и прибрежными городами, которые почти все построены на её берегу. Говорят, что на полузатопленных землях валахского берега водится еще довольно много бобров, которые уже истреблены почти во всех других частях Европы.

Не доходя шестидесяти километров, по прямой линии, до моря, Дунай наталкивается на гранитные высоты Добруджи и, поворотив к северу, обходит их и образует дельту в большом заливе Черного моря. При этом-то повороте и изливаются в него его последние большие притоки: молдавский Серет и на-половину русский в верхнем течении Прут. Но усиленный этими двумя реками, Дунай сохраняет свой целостный вид только на протяжении около 50 километров, а затем раздваивается. Большой рукав его, известный под именем Килийского, несет около двух третей всей массы воды и образует границу между русскою Румыниею и территорией, уступленной румынам Турцией. Южный же, раздваивающийся в свою очередь рукав, Тульчинский, весь течет по румынской территории и устьем своим, Сулинским гирлом, составляет главную артерию судоходства.

Главная ветвь реки имеет большое значение в нынешней истории земли, вследствие тех быстрых изменений, которые производят её наносы на берегу Черного моря. К низу от Измаила, Килийский Дунай разветвляется на множество рукавов, которые беспрестанно изменяются то от убыли воды и половодья, то от сносов и наносов песку. Дважды воды соединяются в один канал, прежде чем выступить в море гусиною лапою и образовать второстепенную дельту, независимо от главной. Наружный край этих новых земель имеет около двадцати километров и увеличивается каждый год новым количеством ила в 200 метров шириною. Однако, несмотря на быстрое увеличение наносов в устье Килии, нормальная линия морcкого берега выдается в этом месте к востоку меньше, чем в южной части дельты, а отсюда можно заключить, что Килийский Дунай—относительно новейшего происхождения, и что большая часть воды изливалась некогда чрез южные устья. Рассматривая карту Дунайской дельты, нельзя не видеть, что береговая линия, идущая столь правильно поперек соленых заливов Бессарабии, в продолжении своем на юг чрез дельту слегка отклоняется к востоку: это и есть древний берег. Он возвышается над полузатопленной равниной в роде плотины, которую должны были прорвать различные устья реки, чтобы излиться в море. Наносы, принесенные рукавами Сулины и Св. Георгия, распределились за этою плотиною в виде обширной равнины, между тем как большой новейший рукав выдвинул за плотину только архипелаг еще не вполне установившихся островов, откуда и следует, что в истории Дуная он—самый младший. Большая треугольная равнина дельты еще усеяна озерами и блуждающими ручьями, и только несколько более высоких земель, поросших густым лесом, поднимаются над унылым пространством болот и камышей. Устьев 1800 лет тому назад было 6, теперь их только три.

После русско-турецкой кампании 1878 г., Румыния должна была уступить России, вместе с частью Бессарабии, левый берег самого северного, Килийского рукава, изливающего более половины всей воды Дуная, взамен Добруджи, обнимающей дунайскую дельту, поверхность которой составляет около 4.000 кв. кил. Килийский рукав загроможден при входе слишком высоким песчаным порогом, так что здесь не могут проходить даже не глубоко сидящие в воде суда, но русские инженеры работают над устранением этого препятствия и рано или поздно преодолеют его. Южное устье Св. Георгия, или Xидриллис, точно так же непроходимо; самый же легкий проход представляет среднее устье, известное под именем Сулинского, которым с незапамятных времен пользовались все корабли. Между тем, Сулинское устье было бы так же закрыто для больших торговых судов, если бы инженерное искусство не сделало при его входе существенного улучшения. Недавно еще, в апреле, июне и июле месяцах, глубина воды на баре не превышала двух метров и в половодье доходила только до трех и четырех метров. Но порог бара был опущен еще на три метра ниже, при помощи двух плотин, проводящих речную воду прямо в глубокое море, так что теперь во всякое время года здесь свободно могут проходить суда, сидящие в воде на шесть метров. Сулинское устье сделалось одним из важнейших портов Европы и в то же время одним из лучших портов-убежищ Черного моря, которое так опасно для моряков своими внезапными шквалами. Правда, эта великая работа для общественной пользы совершена вовсе не Турцией, а европейской коммисией (в которой и Румыния имеет своего представителя), пользующейся в Сулине и во всей части Дуная к низу от Исакчи в некотором роде верховной властью. Это международный синдикат, имеющий свое политическое существование, свой флот, свой флаг, свой бюджет, а также, конечно, свои займы и долги. Таким образом, дунайская дельта в действительности находится в нейтральном положении и служит на пользу всем нациям Европы. Около половины всего торгового оборота производится там под флагом Англии, но председательство в коммисии принадлежит Австро-Венгрии, и прибрежные народы не без основания опасаются, что со временем Дунай сделается русской рекой по Килийскому рукаву, и австро-венгерской, т.е. немецкой, по Сулинскому проходу. Часть Дуная, между Железными Воротами и Браиловым, также нейтрализована и состоит под наблюдением «смешанной» коммисии из делегатов Австрии, европейской коммисии и трех прибрежных государств.

Захватывая все более и более у моря, река отделила от него постепенно значительной величины озера. Между устьем Днестра и дунайскою дельтою существует множество соленых, весьма неглубоких заливов, или «лиманов», в которых вода, испаряясь от теплоты, оставляет на земле тонкий слой соли. По своей общей форме, по свойствам окружающих их земель и по расположению изливающихся в них параллельных ручьев, эти водные бассейны совершенно походят на те озера, которые встречаются к западу от устья Прута, только последние наполнены пресною водою и отделены песчаною полосою не от Черного моря, а от Дуная. Не подлежит никакому сомнению, что эти прибрежные озера и реки были некогда лиманами с соленою водою, как прибрежные лагуны, но но мере того, как Дунай загромождал свой залив наносами, озера эти, отделяясь постепенно от моря, освобождались от соленой воды и наполнялись пресною, и так как река продолжает оттеснять море, то прибрежные соленые лагуны, получающие сверху чистую воду ручьев, испытывают и в настоящее время точно такое же изменение.

Непосредственно к северу от этих приморских и придунайских озер, вход валахских равнин был защищен линиею римских укреплений и рвов, известных под именем «Траянова вала» или «стены». Народ приписывает их обыкновенно Цезарю, хотя в действительности они возведены гораздо позднее Траяном против визиготов. Этот охранительный барьер, почти совпадающий с политическою границею между Молдавией и русскою Бессарабиею, теперь трудно распознать на весьма значительной части его протяжения. Вероятно, он продолжается к западу от Прута, в виде другого вала, чрез всю нижнюю Молдавию и Валахию; следы его местами заметны еще и теперь и известны под именем «Дороги Аваров». Между Прутом и Днестром Траянова стена была двойная; вторая стена, следы которой находятся все на русской территории, между Леовом и Бендерами, закрывала доступ в долину Дуная. И действительно эти двойные стены не были излишни, ибо защищали вход в плодородную долину, естественные богатства которой должны были возбуждать зависть всех завоевателей.

Несмотря на то, что румынскую территорию проходили, завоевывали и опустошали самые различные племена, жители Румынии сохранили гораздо большую, чем все их соседи, национальную связь и обладают тем, чего недостает Венгрии, Трансильвании, Буковине и Болгарии, а именно—единством племени и языка. Валахи и молдаване составляют один народ, и, не уступая своей территории другим, сами расселяются по окружающим их странам. Нерумынские жители составляют в провинциях Румынии меньшинство, за исключением Добруджи, как недавно присоединенной.

Происхождение этого народа латинского языка покрыто еще тайною. Представляют ли собою жители древней Дакии, румыны, исключительно потомков гетов или латинизованных даков, или в них преобладает кровь итальянских переселенцев, приведенных сюда Траяном? В какой пропорции примешались к румынскому народу различные элементы окружающих его племен, славянских и иллирийских? Какое участие в образовании валахской национальности принимали кельты? Были ли их потомками «мало-валахи» берегов Ольты, люди «с двадцатью четырьмя зубами», как названы они за свою храбрость? Наверное сказать нельзя; первоклассные ученые, как Шафарик и Миклошич—дают на эти вопросы противоречащие ответы. Обширные равнины, населяемые ныне румынами, были если не вполне, то большею частию оставлены ими, когда в третьем столетии, по приказанию императора Аврелиана, они должны были переселиться на другую сторону реки. Если правда, что потомки этих изгнанников возвратились когда-нибудь на свою родину, то когда именно они пришли сюда и вытеснили славян, мадьяров и печенегов? Миклошич думает, что это было около пятого века. Реслер же полагает, что на восемьсот лет позже, но мнение его, очевидно, ошибочно, ибо хроники упоминают о существовании румынов в области Карпатов с одиннадцатого века. Наконец, другие писатели полагают, что нового переселения вовсе не было, но что остатка романизованного народонаселения было достаточно для постепенного восстановления национальности. Как бы то ни было, этот народ, происхождение которого так неопределенно, разросся удивительным образом и сделался преобладающим племенем на нижнем Дунае и в Трансильванских Альпах.

Еще в семнадцатом веке румынский язык считался простонародным наречием; в богослужении же и в судах сами валахи должны были употреблять славянский язык. В настоящее время, напротив, румынские патриоты усердно стараются очистить свой язык от всех сербских слов, которые составляют около десятой части всех слов языка, и от турецких и греческих терминов, вошедших в язык во время господства османлисов. Как новые греки стараются приблизить свой ново-греческий язык к языку классических авторов, так и дунайские «римляне» стараются отделать свой латинский язык и возвести его на ту же ступень, на которой стоят западные романские языки: французский и итальянский. Они отказались от славянского письма и приняли латинские буквы, но, к сожалению, реформа эта произведена несколько насильственно, несогласно с истинным произношением слов, и грамматики не согласились еще относительно правильной орфографии, так что буковинцы, трансильванцы, валахи—все пишут по-своему, но последние, благодаря своей политической независимости, без сомнения, возьмут верх. Как бы то ни было, румынский язык, как по своему словарю, так и по синтаксису, становится с каждым годом все более и более новолатинским, чему помогает чтение французских сочинений, которые составляют главную литературу Румынии. Замечательно, что в городах, где прежде, вследствие посещений иностранцами, наречие было испорченнее, чем в деревнях, теперь оно стало наиболее латинским и наиболее очищенным от славянских элементов. По словам поэта Александри, румынский язык заключает в себе около 200 латинских слов, сохраненных Рабле, хотя исчезнувших из современного французского языка. Но в нем остается еще множество слов, которых не встречается ни в каком известном языке и которые считаются остатками древнего дакийского языка, употреблявшагося до занятия страны римлянами. Сверх того, валахский язык существенно отличается от западных романских языков употреблением члена и указательнаго местоимения после существительного. То же самое явление замечается в языках албанском и болгарском, и, по мнению Миклошича, представляет черту древнего туземного языка страны, перешедшую и к позднейшим её жителям. Не менее характеристичную черту румынского языка составляет также способ произношения гласных.

Но эти признаки драгоценны только для лингвиста, масса же румынского народа не знает их, и если бы знала, то не останавливалась бы на подобных мелочах. Самый последний валахский крестьянин, все еще гордясь славою древних римских завоевателей, воображает себя потомком римских патрициев. Многие из его обычаев, относящихся к рождению детей, бракам и похоронным церемониям, напоминают собою римские обряды: так, пляска калушаров есть не что иное, говорил, как пляска древних насельников Италии, и изображает похищение сабинянок. Валах любит говорить о своем «отце» Траяне и приписывает ему все, что он видит великого в своей стране,—не только развалины мостов, укреплений и дорог, но и такия сооружения, которые у других народов приписывались бы Роланду, Фингалу и божественным или адским силам. Многие горные ущелья произошли от удара мечем Траяна; сорвавшаяся с вершины горы лавина производит «гром Траяна»; даже млечный путь сделался у них «дорогою Траяна»; одним словом—с веками совершилось полное обоготворение. Избрав древнего императора представителем своей нации, румын не хочет считать своими предками готов и даков; он не знает, что такое были геты, и если правда, что он родня им по своему происхождению, то он потерял сходство с ними, за исключением разве только жителей гор, где встречается много людей большого роста, с голубыми глазами и развевающимися русыми волосами, каковы были, вероятно, первобытные жители страны. Но по стройности и гибкости, как горцы, так и жители придунайских селений, отличаются от северного населения и приближаются к южным народам.

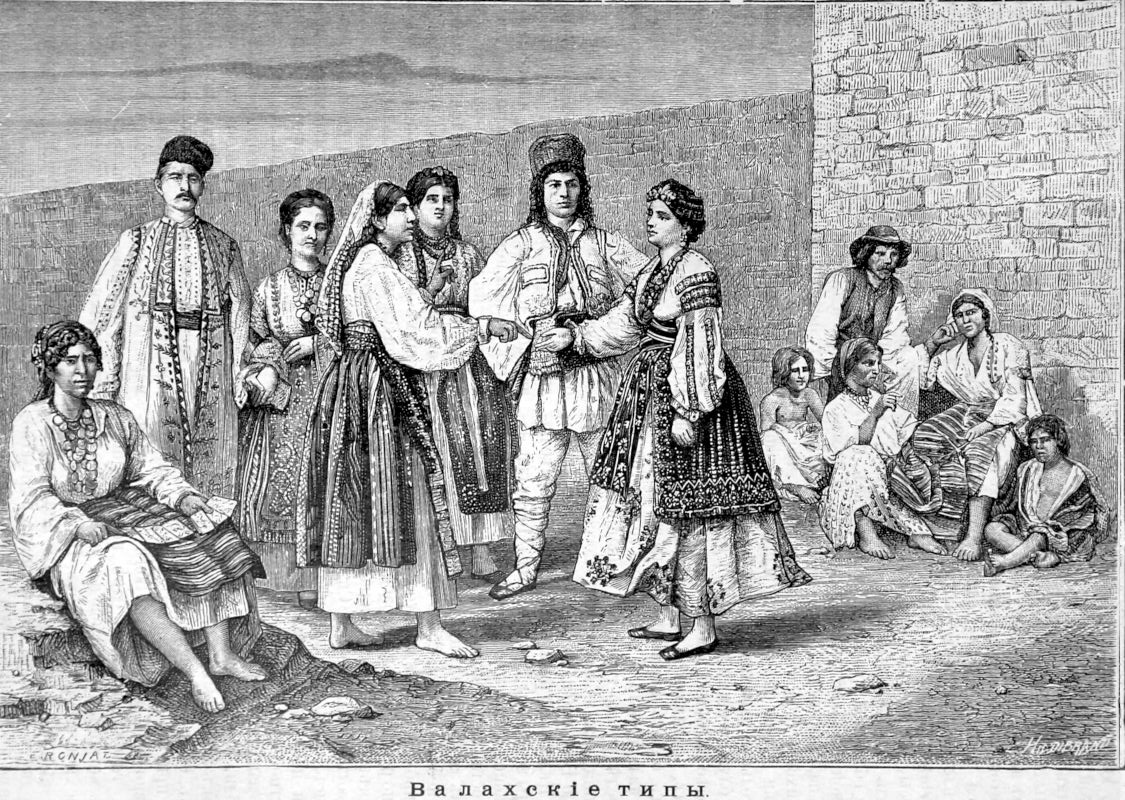

Вообще румыны равнины, также как и карпатские, имеют красивое смуглое лицо, выразительные глаза, изящно очерченный рот, показывающий при улыбке два ряда ослепительно белых зубов. Они любят длинные волосы, и многие молодые люди, как говорят, уклоняются от военной службы только затем, чтобы сохранить свои прекрасные, падающие по плечам локоны. Стройные по складу тела, легкие и грациозные в движениях, они, кроме того, неутомимы в ходьбе и выносят без жалоб сильнейшую усталость. Платье свое они носят удивительно ловко, и даже валахский пастух, со своею высокою кошулею или шляпою из овечьей шерсти, широким кожаным поясом, служащим в то же время и карманом, с накинутою на плечо овчинною шкурою и в штанах, напоминающих штаны даков, изображенные на Траяновой колонне, отличается благородством осанки. Румынские женщины—олицетворение грации. Сохраняют ли они еще старинные моды и носят широкия вышитые рубахи, развевающиеся кофты, большой разноцветный передник, с преобладающими красным и синим цветами, на волосах сетку с золотыми блестками и цехинами, или приняли современный туалет,—они всегда очаровывают своим изяществом и вкусом. К этим внешним преимуществам румынка присоединяет еще быстрый ум, заразительную веселость, бойкость языка, которые делают из неё парижанку Востока. Не волнам реки Бухареста сомнительной прозрачности, а прелестным валахским женщинам обязана своим происхождением поговорка: «О, Дембовица! кто испил твоей воды, тот не может тебя покинуть!»

Среди однородного валахского населения встречаются местами группы болгарских переселенцев; в недавно присоединенной Добрудже они численностью не уступают румынам. Болгары, родившиеся в Румынии и происходящие от древних завоевателей страны, изменились, повидимому, особенно сильно, вследствие браков с туземцами и под влиянием среды; теперь они здесь самые трудолюбивые земледельцы, и в окрестностях больших городов занимаются специально садоводством и огородничеством. Плоешти, один из самых цветущих городов Валахии, точно также начал с того, что был болгарской колониею. В городах болгары, совершенно почти орумынившиеся, занимаются исключительно торговлей.

Румынский крестьянин по натуре своей домосед. Он всей душой привязан к своей родине, к тому месту, где родился, вырос и кормится; принудить его к переселению может только или крайняя необходимость, или сила. В этом отношении он совершенно не похож на своих соседей, болгар и венгров, у которых сильно развита страсть к перекочевкам с места на место. Насколько в румыне сказывается искони оседлый землепашец, настолько в последних заметны исторические черты номадов. Вот почему переселение в Румынию значительно преобладает над эмиграцией из неё. Нормальный прирост населения, перевесом числа рождений над числом смертных случаев, можно считать в 60.000 человек (в период 1890-94 гг. он колебался между 23.000-66.000). Впрочем, было несколько лет неурожайных и голодных, и тогда смертность превышала рождаемость. По статистике, численное отношение рождающихся мальчиков и девочек в Румынии значительно превосходит, соответственно, таковое число в любом европейском государстве4. Число незаконнорожденных очень велико, что объясняется тем, что многие крестьяне не хотят справлять свадьбу, которая стоит очень дорого.

В различных частях Молдавии, главным образом в Яссах, Берладе и Добрудже, находятся в довольно значительном количестве и русские выходцы. Все они почти исключительно торговцы и пользуются общим уважением за свою высокую честность. Это староверы-раскольники (липованы), принужденные около века тому назад покинуть пределы России, дабы избежать религиозных преследований. Все они говорят по-румынски. Часть русских поселенцев принадлежит к секте оригенистов или скопцов. Эти фанатики, лишенные всякой семьи, пополняют свои общины, говорят, покупкой детей. Скопцов легко узнать по дебелости и безбородому виду. В Бухаресте они славятся, как лучшие кучера.

Ряд иноземных народностей, поселившихся отдельными колониями на румынской территории, завершается венграми, принадлежащими к трансильванскому племени секлеров, носящих здесь как-будто китайское название чангеев. Эти чангеи, пришедшие в центральную Молдавию в то время, когда венгерские короли владели долиною Серета, в количестве 170.000, мало-по-малу орумыниваются; они не отличаются уже от румынов своим костюмом, постепенно перестают говорить на своем грубом мадьярском наречии, и если не слились еще совершенно с молдавским населением, то, без сомнения, только вследствие различия религий, ибо они римско-католики. Впрочем, они с каждым годом пополняются некоторым числом выселенцев из Трансильвании, привлекаемых более приятным климатом и плодородными землями молдавской равнины. Весною и осенью венгерские земледельцы и жнецы спускаются в равнины Молдавии целыми караванами. Около столетия тому назад несколько тысяч семей секлеров также перебрались на восточной склон Карпат, с целью избежать воинской повинности.

Между иностранцами цивилизованных классов первое место по численности принадлежит австрийским немцам. Им принадлежит большая часть общественных, промышленных и коммерческих учреждений, ими же ведется постройка железных дорог и, среди всех остальных иностранных языков, их язык первенствует, чему сильно способствуют евреи и венгерцы, владеющие им поголовно. Что касается французов, то хотя они и образуют довольно значительную колонию, французское влияние в практической жизни почти не существует. Влияние Франции прежде всего—умственное и вообще духовное, но не промышленное. В Румынии действуют не французские заводы и компании, а французская литература, французский язык—язык родственной для румын нации. Сотни молодых румын воспитываются во французских высших школах и только очень немногие—в германских университетах.

В прошлом веке, когда управление румынскими княжествами было отдано султаном на откуп фанариотам, т.е. богатым греческим купцам константинопольского Фанара, в Молдаво-Валахии чрезвычайно усилился эллинский элемент; но в настоящее время число их не имеет никакого значения. Они составляют всего-на-всего тысяч десять, если считать в том же числе и эллинизованных зинзаров из Македонии; но они умеют либо пристроиться управляющими у крупных владельцев, либо сделаться содержателями складов, экспедиторами товаров и оптовыми купцами. Экспорт хлеба в городах нижнего Дуная находится почти исключительно в их руках. Следы бывшего фанариотского господства остались только в языке и родственных отношениях, происшедших от браков их с боярскими семьями. Но гораздо многочисленнее греков и важнее по значению в будущих судьбах страны безродные племена евреев и цыган, живущих на румынской территории. Израильтяне испанского происхождения, очень немногочисленные и живущие преимущественно в больших городах,—вовсе не на дурном счету у населения; но совсем другое дело главная масса евреев, пришедших с севера, переселявшихся толпами из Польши, Малороссии, Галиции и Венгрии, и, в качестве шинкарей и посредников всей мелочной торговли, находящихся в ежедневных столкновениях с бедным народом; ими все гнушаются не только за их религию, но и за удивительное искусство переводить народные сбережения в свои кошельки. Кроме того, им приписывают всевозможные воображаемые преступления, и часто население с яростью нападало на них за мнимое убийство детей, которых они закалывают, будто-бы, вместо ягненка, к празднику Пасхи. И все-таки румыны не умеют обойтись без этих евреев, которыми они гнушаются, и с каждым днем усиливают торговую монополию наводняющего их страну племени. С недавнего лишь времени запрещено им законом приобретение поземельной собственности, практика в известных профессиях, вступление в армию, оседлость в сельских общинах. Все это в значительной, однако, степени парализуется займами Румынии у еврейских банкиров Европы. При каждом займе банкиры эти требуют всевозможных льгот для своих сородичей и, в случае отказа со стороны румын, угрожают неудачею займа. Если только произведенное исчисление количества евреев не ошибочно—а ошибиться в виду рассеянности евреев по всей Румынии очень легко,—то число их достигает седьмой части всего населения. В будущем можно ожидать, что отношение это увеличится, так как естественный прирост евреев, т.е. превышение их рождаемости над смертностью,—всегда весьма значителен5.

Их обычный язык—немецкий жаргон с примесью множества слов, заимствованных из восточных языков, и самый этот язык заставляет ненавидеть их, ибо, благодаря этому языку, в них видят предшественников немцев и задают себе вопрос, не составляет ли это коммерческое нашествие только прелюдию другого нашествия, которое могло бы уничтожить политическую независимость страны? Что касается другого торгового восточного племени, армян, то они имеют здесь своими представителями несколько цветущих колоний, особенно в Молдавии. Эти гайканы, потомки переселенцев, пришедших в различные времена, с одиннадцатого века по семнадцатый, ничем не отличаются от своих буковинских и трансильванских единоверцев; они живут изолированно, и если народ их не любит, то по крайней мере они не имеют способности возбуждать к себе ненависть. Небольшое число армян, переселившихся из Константинополя и говорящих по-турецки, живет также в низовьях Дуная. Затем в Добрудже турки и татары составляют около одной трети общего числа жителей.

Некогда презираемое племя цыган начинает понемногу сливаться с массою населения; благодаря относительной свободе, эти парии делаются румынами и патриотами. Недавно еще цыгане были рабами: одни из них принадлежали государству, другие составляли собственность бояр и монастырей, и все-таки большая часть их оставались номадами, работавшими, торговавшими или воровавшими для своих нанимателей. Они разделялись на настоящие касты, из которых главные были: lingourari, т.е. ложечники; oursari—вожаки медведей; ferrari—кузнецы; aureri—золотых дел мастера; lautari—хвалильщики. Последние, самые развитые из них, были музыкантами, обязанными воспевать славу и добродетели бояр: теперь же они либо деревенские скрипачи, либо городские музыканты—румынские трубадуры. Если они отличаются в социальном отношении от крестьян, то, может быть, только большею свободою. В 1837 г. цыгане в Валахии были приравнены к остальным земледельцам, и затем совершилась эмансипация всех крепостных без различия племен. Весьма немногочисленны цыгане нетоци—те падшие существа, которые скитаются полунагия по лесам, живут в шалашах, существуют воровством, питаются всякою дрянью и не хоронят своих мертвецов. Теперь почти все цыгане привязаны к земле, которую они умеют старательно возделывать, или занимаются какими-нибудь постоянными ремеслами. Слияние цыган с румынами совершается тем легче, что религия у них одна и та же, и что все бывшие кочевники говорят на местном языке. Как те, так и другие отличаются красивым типом, и браки между ними становятся все чаще и чаще, так что можно предположить, что через несколько поколений цыгане в Румынии перестанут существовать в виде особого племени. В этом-то и заключается главная причина того огромного скачка, с 100.000 на 300.000, который делается разными статистиками относительно численности цыган.

Приблизительное население Румынии в 1885 г. по национальностям:

| Валахия | Молдавия | Добруджа | Всего | |

| Румын | 3.131.000 | 1.463.000 | 49.725 | 4.613.725 |

| Болгар | - | 30.900 | 28.720 | 59620 |

| Русских и др. славян | - | 10.300 | 26.420 | 16.720 |

| Венгерцев | - | 51.500 | - | 51.500 |

| Цыган | 103.000 | 51.000 | 1.050 | 155.050 |

| Евреев | 105.000 | 315.000 | 2.850 | 423.850 |

| Армян | - | 10.300 | 810 | 11.110 |

| Турок | - | - | 26.490 | 26.490 |

| Татар | - | - | 6.540 | 6.540 |

| 3.339.000 | 1.932.000 | 152.605 | 5.423.605 |

| Иностранцы | Австрийцы всех наречий | 31.270 |

| Греки | 13.160 | |

| Немцы Германии | 6.200 | |

| Французы | 2.000 | |

| Других наций | 6.310 | |

| 5.482.545 | ||

| В 1893 г. | 5.600.000 | |

| Пространство 131.020 кв. клм. | ||

Румынская нация находится еще в переходном состоянии между феодальным периодом и новейшею эпохою. Революция 1848 г. имела, быть может, большее значение в придунайской Европе, чем во Франции и Италии, но она только потрясла старый строй румынских княжеств, но не разрушила его совсем. Еще в 1856 г. валахские и молдавские крестьяне были прикреплены к земле. Не имея ни прав, ни личного имущества, ни даже семьи, так как они находились в распоряжении чужого произвола, эти несчастные проводили свою жизнь за обработкою земли своих господ или монастырей, а сами жили в жалких, грязных логовищах, которые часто нельзя было отличить от кучи хворостника или мусора. Владельцами земли и её обитателей были пять или шесть тысяч бояр, потомков древних «храбрецов», или купивших дворянство за деньги; но и между самими господами существовало большое неравенство; большая часть были мелкими землевладельцами, и только семьдесят феодалов в Валахии и триста в Молдавии делили с монастырями владение почти всею землею.

Подобное состояние общества должно было иметь своим последствием ужасную деморализацию как между владельцами, так и между рабами, так что даже природные, хорошие качества румына, его великодушие, дружелюбие совершенно извратились при этом общественном строе. Дворяне-землевладельцы бежали от своих земель, где стеснял бы их вид страданий, жили вдали, занимаясь интригами и разгулом и сорили по игорным столам западных городов те деньги, которые высылали им управители, большею частью греки, уделив предварительно изрядную долю себе. Что касается до порабощенной массы населения, то она была ленива, ибо земля, хотя и плодородная, принадлежала не ей; народ стал недоверчив и лжив, ибо хитрость и ложь составляют оружия рабства; он был невежествен и суеверен, потому что все его воспитание давалось ему невежественным и фанатичным духовенством. Их священники были в то же время и знахарями, лечили болезни чарами и наговоренными напитками. Одни из монахов, крупные владельцы рабов, обладавшие шестою частью земель Румынии, были боярами в монашеском платье и отличались такою же жадностью, как и светские господа; другие же, жившие милостынею, были, в сущности, те же крестьяне, променявшие рабство на нищенство.

Лишенные всякого образования, кроме переданного им доинами, или песнями предков, подчиненные старым обычаям, румыны, еще в недавнее время, должны были напоминать собою народ, пребывающий во мраке средних веков; да и теперь еще в деревнях существуют многие старинные обычаи. Так, наемные плакальщицы на похоронах испускают раздирающие вопли, с которыми смешиваются прощания родных. В гроб кладут: палку, с которою мертвец должен переходить Иордан; кусок холста, который он будет носить вместо платья; монету, которую он даст св. Петру, чтобы он отворял ему двери рая; не забывают также положить в гроб хлеба и вина, которые могут ему понадобиться в дороге. Но если у покойника были рыжие волосы, то сильно боятся, чтобы он не вернулся на землю в образе собаки, лягушки, блохи или клопа, не проник бы в дом, не стал бы сосать кровь у хорошеньких молодых девушек. В таком случае гроб заколачивают как можно крепче или, еще лучше, протыкают грудь мертвеца осиновым колом.

Но нет никакого сомнения, что ум деревенского жителя скоро освободится от подобных заблуждений. С тех пор, как крестьянин обрабатывает свою собственную землю, умственный и нравственный прогресс народа по крайней мере равняется прогрессу материальному, а последний, по справедливости, замечателен. Освобожденный оффициально в 1856 г., крестьянин долго носил еще цепи полурабства, когда получил наконец клочек земли, и так как барин оставался владельцем земли, а следовательно и «владельцем хлеба», то бывший раб пользовался только лишь воображаемою свободою. Наконец, по закону 1862 г., который применялся более или менее хорошо в последующие годы, каждый глава земледельческой семьи получил в надел, за определенные выкупные платежи, обрабатывавшуюся им землю, от 3 до 27 гектаров. Около 400.000 семей сделались таким образом собственниками, сообразно количеству имеющагося у них скота; свыше 5 гектаров тому, у кого 4 быка, 4 гектара—имеющему пару и 2 гектара всем, не имеющим ни одной головы скота. С этого времени часть крестьян, сделавшись свободными, энергично взялись за труд, но остальная и, к сожалению, большая часть, не имевшая возможности сразу выплатить долги помещикам и повинности, впала в крайнюю нищету. В будущем, если только правительство не объявит крестьянских наделов неприкосновенными, они снова станут рабами—не бояр, но жидов. И теперь уже они владельцы только по имени—все их труды уходят на уплату неоплатных долгов.

Что касается самой земли, то она так плодородна, что, несмотря на дурную обработку старинным римским плугом, без всякого удобрения, производит огромное количество хлебов6.

Румыния стала теперь одною из первых стран по вывозу хлеба, и в благоприятные годы, когда не пожирает полей саранча, являющаяся с востока, и не убивают растительности резкие переходы температуры, она служит для Западной Европы одною из житниц, более богатой, чем Венгрия. Вывоз хлебов, пшеницы, маиса, ржи, ячменя в десять лет удвоился, и доставляемая ими ежегодная сумма колеблется между ста и двумястами миллионов франков. К сожалению, сам крестьянин вовсе не ест возделываемой им пшеницы, а оставляет для себя кукурузу, которая служит ему для приготовления своего обычного варева, мамалыги, и плохой водки, которою он утешается во время ста девяноста четырех дней ежегодного поста. Добрую половину года румынские деревни, особенно те, которые расположены по берегам Дуная, бывают затоплены смрадной грязью, в которой копошатся и люди, и скот. В хижинах, не защищенных ни от ветра, ни от дождя, свирепствует лихорадка и приканчивает то, что начинает голод. Возделывание винограда, которым прежде совершенно пренебрегали, увеличивается, несмотря на филоксеру, с каждым годом; низкие холмы Карпатских предгорий производят прекрасное вино. Теперь уже не то время, когда имя валаха, по отвращению румынов к труду, было на всем Востоке синонимом пастуха, но все-таки непроизводительные земли занимают еще более четверти всей Румынии, и, при трехпольной полевой системе, земля каждый третий год гуляет под паром. В Молдавии земли возделаны, повидимому, гораздо лучше, чем в равнинах Валахии, и это зависит главным образом от того, что многие крупные молдавские землевладельцы, в противоположность соседям своим, валахских барам, живут на своих землях и считают честью лично управлять хозяйством; но улучшения мало-по-малу распространяются по всей Румынии, и в большей части крупных имений уже действуют паровые молотилки. Мелкие землевладельцы также начинают применять мало-по-малу хорошие методы обработки земли, и во многих местах имеют благоразумие соединять свои силы вместе для разработки обширных пространств. Часто значительные земли арендуются целыми общинами, при чем каждый участник платит пропорционально величине возделываемого им поля.

Румыния, страна по преимуществу земледельческая, почти не пользуется богатствами, доставляемыми ей самою природою. Многочисленные залежи различных металлов в Карпатах остаются без разработки, вследствие недостатка дорог. Источники нефти доставляют ежегодно около 65.000 тонн. Большая часть слоев каменной соли остается под землею в запас на будущие времена. Разработываются только четыре соляные копи, и то на счет правительства: две—вольными рабочими и две—каторжниками, которые проводят свою жизнь под землею. Соли добывается до 100.000 тонн (в 1893-94 гг. 117.000 тонн), но её легко можно было бы добывать во сто раз больше. Рыбная ловля составляет также один из промыслов в Румынии. Жители низовьев Дуная солят и сбывают рыбу, которая ловится в изобилии как в реке, так и в соседних озерах, и приготовляют икру, получаемую от крупных осетров. Вот почти все. Мануфактурная промышленность в Румынии может существовать только в соседстве больших городов;, истинного совершенства достигают здесь только варенья—предмет гордости здешних хозяек.

Тем не менее, однако, торговля не перестает возрастать7. Понятно, что прежде Румыния не имела другого средства для сбыта своих произведений, как «самодвижущиеся дороги». Действительно, Дунай был единственною дверью, открытою для большего торгового движения, и почти все товары должны были складываться в Галаце, расположенном в том углу реки, где сходятся на Серете главные пути Валахии и Молдавии. Дунай долго еще останется торговою дорогою8; Прут, по которому пароходы подымаются до Скулян, находящихся немного севернее Ясс, точно также не перестанет доставлять большие услуги отправителям товаров; Быстрица и другие стекающие с Карпат реки останутся путями для сплава леса: но железные дороги дали Румынии новый выход. Дельта Дуная связывается через Яссы и Буковину с Польшею, Северною Германиею и с берегами Балтийского моря, а посредством линии из Ясс на Прут она соединяется с Одессою, с Черным морем и со всею русскою сетью дорог: на западе линия от Крайовы до Турн-Северина соединяет близ Орсовы румынские железнодорожные сети с венгерскими линиями. Еще другие железные пути скоро пройдут чрез Карпатские ущелья до верхних долин Трансильвании и равнин Венгрии. Равнины Молдо-Валахии, благодаря горизонтальности почвы, неминуемо должны сделаться, как Пиемонт и Ломбардия, весьма важным в Европе местом соединения и встреч железных дорог. Закарпатские железные дороги будут приносить пользу главным образом австрийцам, евреям или тевтонам, как уже служат им железная дорога из Черновик в Яссы и пароходы на Дунае9.

Румыны жаловались недавно, что Парижский трактат не восполнил их территорию со стороны Черного моря, предоставив им один берег Сулины. Некогда Дунайская дельта принадлежала Молдавии, как это доказывают развалины одного города, построенного румынами насупротив Килии, на южном берегу реки. До конца последнего века Сулинский порт подчинялся юрисдикции молдавского префекта в Измаиле, который распоряжался и очисткою прохода. Тем не менее западные державы предоставили всю дельту Турции, оставив Румынии только левый берег Килии и острова в её устьях. Вследствие этого у Молдавии и не было прямого выхода в Черное море, по крайней мере для больших кораблей, вход которым был совершенно прегражден песчаным порогом. Дежарден и другие инженеры выработали для румынского правительства проект канала для большой навигации, который соединял бы реку с бухтою Джибриани, к северу от дельты. Канал этот имел бы не более двенадцати километров длины и представлял бы, без сомнения, многие выгоды, но его конечный порт, как бы тщательно он ни был устроен, был бы открыт в весьма бурную бухту, в которой свободно дуют самые опасные в Черном море северо-восточные ветры. В настоящее время территория, на которой должен был по проекту находиться порт Кароль, принадлежит России, но зато Румыния имеет в своем распоряжении Сулинское устье, открытое для всех наций одинаково. Им-то Румыния главным образом и пользуется для экспорта своего хлеба10.

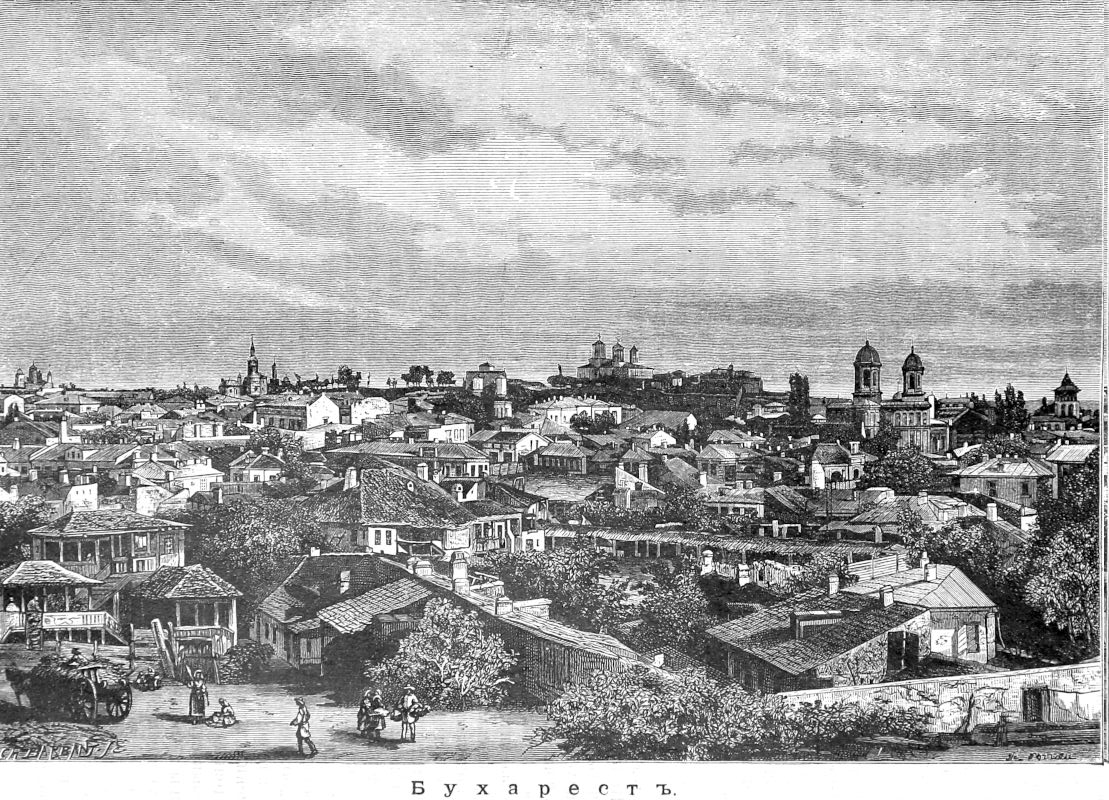

Бухарест, или Букурешти, столица Валахии и румынского союза, принадлежит в настоящее время к числу больших европейских городов. После Константинополя и Пешта—это самый многолюдный город во всей юго-восточной части материка и сам себя называет «Восточным Парижем». Однако же еще недавно он представлял не что иное, как собрание деревень, которые, благодаря своим башням и блестящим среди зелени куполам, были весьма живописны, но внутри довольно неприглядны: постройки были плохи, улицы всегда неопрятны и наполнены, смотря по времени года, либо пылью, либо грязью. Но, благодаря притоку населения, быстрому развитию торговли и скоплению богатств, Бухарест изменяется быстро. Большие чистые улицы застроены красивыми отелями, весьма оживленные площади, обширные и хорошо содержимые парки придают его центральным кварталам вид европейской столицы, которая заслуживает своего названия, обозначающего «веселый город». Немногие здания и архитектурные украшения в турецком или персидском стиле напоминают в нем о бывшем турецком владычестве. Город окружен десятками четырьмя фортов. Он имеет музей, высшие школы и ученые общества.

Город Яссы, или Яши, который сделался столицею Молдавии после присоединенной ныне к Австрии Сучавы, занимает не столь центральное положение, как Бухарест; но плодородие его полей, соседство Прута и России, для которой он служит торговым складочным местом, наконец—его положение на большой дороге, соединяющей Балтийское море с Черным, должны были также привлечь к нему многочисленное население. Поэтому он, как и Бухарест, достиг цветущего состояния, хотя соединение двух румынских княжеств в одно государство и лишило его титула столицы. Построенные на последних разветвлениях обращенных к югу холмов, на маленькой, извивающейся в тени речке Балуй, Яссы представляют довольно грациозный вид, которому соответствуют и прекрасные внутренние кварталы. Население, в котором много евреев, армян, русских, цыган, татар и секлеров, представляет уже полувосточный характер; здесь как-будто находишься на пороге Азии. Церковь Трех Святителей, очень оригинальной архитектуры, представляет clief-d'oeuvre орнаментировки арабесками.

Все другие города Румынии также обязаны своим значением тому положению, которое они занимают на торговых пунктах. Ботошаны, на севере Молдавии, транзитный город для Польши и Галиции; то же самое можно сказать и о Фильтишени, в котором бывают многолюдные международные ярмарки. Барбоши является, главным образом, стратегическим пунктом, благодаря своим мостам на реке Серет. Торговле же обязаны своим возвышением и придунайские города: Галац или Галати, который считают древней колонией галатов и который ныне представляет главный торговый пункт на нижнем Дунае по экспорту хлеба; Браилов, представлявший бедную деревню, когда был турецкою крепостью, теперь-же весьма важный коммерческий пункт. До освобождения Болгарии он был центром болгарской печати и литературы. Ниже идут Гирсова, Черновода, Рассова,—все они на добруджинском берегу. Черновода представляет собою речной порт, связанный с Констанцой (Кюстенджи)—портом морским, железной дорогой. Стирбей или Каларази находится как раз напротив болгарского города Силистрии, близ которой стоит форт Араб-Табиа, знаменитый теми кровопролитными сражениями, которые происходили под его стенами при каждом нашествии русских. Постройка моста у Араб-Табии, проектированного Румынией еще в 1878 г., до сих пор еще, однако, отлагается по причинам дипломатическим. Журжево или Сан-Джоржио генуэзцев—порт Бухареста на Дунае и резиденция европейской коммиссии дунайских устьев: Турн-Северин—входные ворота Валахии к низу от великих теснин Дуная; Крайова, Питешти, Плоешти, Бузео, Фокшаны—стоят при исходах дорог, идущих из верхних долин Трансильвании. Новый город Александрия, построенный среди равнин, простирающихся от Бухареста к Ольто, представляет складочное место земледельческих продуктов.

Прежде, во времена бесконечных средневековых войн, когда сильное стратегическое положение представляло больше выгод, чем удобство торговли, столицы «Домнии» строились в самом центре Карпат. Так, в тринадцатом веке столица была среди гор, в Кампу-Лунгу, которую заменила Куртея-Ардгеша, т.е. «двор Аргиса», основанная в начале шестнадцатого века князем Негоцем, или Ниагоном Бессарабою; от неё остались только монастырь и удивительная церковь, у которой стены, карнизы и четыре башни с блестящими оловянными крышами разукрашены, как изделие ювелира; нет ни одной индусской пагоды, которая была бы так нарядна, как этот большой византийский ковчег. Что касается прекрасного дворца, построенного домнами в третьей столице—Тирговиште на Яломице, то от него остаются только почернелые от пожара стены.

Приблизительное население главных городов Румынии в 1892 г.:

Валахия: Бухарест 221.000 жит.; Плоешти 35.000 жит.; Браилов 47.000 жит.; Крайова 30.000 жит.; Журжево или Журжа 21.000 жит.; Питешти 15.000 жит.; Бузео 17.000 жит.; Кампу-Лунгу 11.000 жит.; Александрия 17.000 жит.; Каларази (Стирбей) 5.000 жит.; ТурнСеверин 5.000 жит.

Молдавия: Яссы 90.000 жит.; Галац 60.000 жит.; Ботошаны 31.000 жит.; Берлад 20.000 жит.; Фокшаны 17.000 жит.; Пиетра 20.000 жит.; Гуши 13.000 жит.; Роман 14.000 жит.; Бакау 15.000 жит.; Фельтишани 15.000 жит.; Догорой 10.000 жит.

Добруджа: Тульча 12.000 жит.; Бабадаг 10.000 жит.

Румыния, составленная из двух больших княжеств, Молдавии и Валахии, и турецкой провинции Добруджа, представляет одно соединенное и независимое государство, под покровительством великих западных держав. Оно избрало себе наследственного князя из прусской фамилии Гогенцоллернов, который должен управлять им сообразно конституционным формам. Этот князь, провозглашенный в 1881 году королем, имеет право назначать должностных лиц на все общественные должности, производить во все военные чины, командовать армиею, чеканить монету, санкционировать законы или отказывать им в утверждении, миловать преступников или смягчать им наказания. При нем состоят министры. На содержание его ассигнуется ежегодно 1.200.000 франков.

Законодательная власть принадлежит двум палатам, составляемым посредством довольно сложной процедуры, благоприятствующей в особенности интересам богатых. За исключением наемной прислуги, все румыны, имеющие не менее двадцати одного года от роду и платящие государству какой бы то ни было налог, вносятся в избирательные списки, но разделяются на четыре коллегии, избирательные права которых весьма различны. К первой коллегии во всяком округе принадлежат избиратели, имеющие поземельного дохода от 3.300 франков и более; избиратели же, имеющие поземельного дохода от 1.100 до 3.300 франков, составляют вторую коллегию; к третьей коллегии относятся городские купцы и ремесленники, платящие не менее 29 франков налога, государственные пенсионеры, отставные офицеры, профессора и лица, имеющие университетские ученые степени; наконец, все остальные избиратели соединяются в четвертую коллегию. Первые две коллегии избирают по одному депутату от округа; третья, более многочисленная, избирает в маленьких местечках одного депутата, в более значительных—двух, в больших городах—трех, в Яссах—четырех и в Бухаресте—шестерых. Что касается четвертой коллегии, то она почти лишена прямого голоса: по закону каждые пятьдесят принадлежащих к ней лиц избирают известное число делегатов, которые уже, в свою очередь, избирают представителя; но на деле оказывается, что она почти совсем лишена избирательного права.

Сенат состоит преимущественно из представителей крупной земельной собственности. Депутат не обязан иметь ценза выше, чем у его доверителей, между тем как кандидат в первую камеру должен доказать, что он имеет по крайней мере 8.800 франков дохода, если только не занимал какой-нибудь высшей должности. Избиратели сенаторов разделяются в каждом округе на две коллегии: землевладельцев сельских и землевладельцев городских, имеющих, как те, так и другие, по крайней мере 3.300 франков дохода. В городах, где число избирателей не достигает сотни, они пополняются из менее состоятельных собственников, но меркою служит, во всяком случае, степень богатства. Кроме того, профессора университетов в Бухаресте и в Яссах имеют право назначать от себя одного сенатора. Наследник престола, архиепископы и епархиальные епископы—состоят членами сената по праву. Каждое законодательное собрание существует четыре года, и в конце каждого периода все депутаты избираются снова; сенаторы же, избираемые на восемь лет, решают жребием, кому из членов каждого округа следует выбаллотировываться.

По букве конституции, румыны пользуются всеми правами и преимуществами, формулируемыми в документах этого рода: конституция предоставляет свободу ассоциаций и собраний; печать не стесняется ни предварительными разрешениями, ни цензурою, ни предостережениями; городское управление—выборное, как и мэры, и только в общинах, состоящих более чем из тысячи семейств, государь имеет право прямого вмешательства в выборы городских властей. Смертная казнь отменена и может применяться только в военное время. Образование свободное, даровое и обязательное «в тех обществах, где есть школы»; существует два университета—в Бухаресте и в Яссах11. Наконец, все вероисповедания свободны, хотя «восточно-православная» религия объявлена господствующею, и по старому, после Берлинского конгресса, утратившему свое значение закону, румынскими гражданами могут сделаться только христиане. Румынская церковь хотя и связана с Восточною в догматическом отношении, но совершенно независима от патриарха константинопольского и управляется сама собою посредством синодальных собраний. Во главе её стоят два архиепископа: бухарестский и ясский. В неупраздненных еще монастырях живут несколько тысяч монахов.

В судебном отношении страна разделяется на четыре округа апелляционных судов, находящихся в Бухаресте, Яссах, Фокшанах и Крайове. Кассационный суд заседает в Бухаресте. В 1865 г. в Румынии введены несколько видоизмененные французские кодексы.

Румынская армия в большей своей части организована по прусскому образцу. Все граждане обязаны служить в войске от двадцати до тридцати-шести лет: восемь лет в действующей армии и её резерве, восемь лет в ополчении и в запасе ополчения. В возрасте же от тридцати шести до пятидесяти лет жители зачисляются в национальную гвардию. Собственно действующая армия, численностью до 200.000 ч., разделяется на армию постоянную и территориальную. Первая не имеет определенных гарнизонов, и все люди находятся постоянно в строю, между тем как вторая пребывает в своей провинции и имеет только кадры и третью часть людей. В которую из этих армий должен поступить молодой человек—решает жребий; срок действительной службы в постоянной армии продолжается четыре года, в областной—несколько больше трех лет. Двинув все свои корпуса, Румыния легко может выставить в поле до ста тысяч человек. Кроме того, у ней есть свой небольшой флот, состоящий из пароходов и канонерских шлюпок, так что она может показываться в Черном море со своим флагом (в начале 1896 г. флот состоял из 25-ти судов).

Румынские финансы расстроены не особенно, хотя правительство и должно было жить постоянными займами, за которые оно платит, в среднем, по восьми процентов. Румынское государство пользуется кредитом, и займы его стоят хорошо на европейских рынках, потому что они обеспечиваются земельным залогом в виде более чем двух миллионов гектаров, составлявших часть огромных секуляризованных монастырских имений. Правительство продает из этих земель с аукциона ежегодно по несколько тысяч гектаров. Продажа соли и табаку составляет монополию государства.

По бюджету на 1895-96 г., как доходы, так и расходы исчислены в сумме 209.800.000 франков.

Государственный долг в 1895 г.: 1.178 миллионов франков.

В административном отношении Румыния, не считая Добруджи, разделяется на 30 дистриктов или департаментов. До войны 1878 г. она состояла из 164 округов или плаз и заключала из себе 62 общины городских и 3.030 сельских.

Валахия

Департаменты: Ардьеш, Браилов, Бузео, Дамбовица, Долье, Горджиу, Яломица, Мегединци, Мучель, Ольфов, Ольто, Прахова, Романешти, Рымник-Сарат, Вальцея, Телеорман, Влашка.

Главные города: Питешти, Браилов, Бузео, Терговист, Крайова, Тергутжиле, Калараш, Турн-Северин, Кампу-Лунгу, Бухарест, Слатина, Плоешти, Каракал, Рымник-Сарат, Рымник-Вальцея, Турн-Магурелли, Журжа.

Молдавия

Департаменты: Бакау, Догорой, Ботошаны, Фальчи, Яссы, Ковурлуи, Нямцу, Путна, Роман, Сучава, Текуч, Тутова, Васлюй.

Главные города: Бакау, Догорой, Ботошаны, Гуши, Яссы, Галац, Пиатра, Фокшаны, Роман, Фильтишени, Текуч, Берлад, Васлюй.

Добруджа

Казы (округи)—Килия, Сулина, Махмудиэ, Исакча, Тульча, Мачин, Бабадаг, Гирсово, Кюстенджи, Меджидиэ.