II. Черногория

Эта страна Иллирии известна на Западе вообще под итальянским именем Монтенегро, которое дала ей некогда Венеция и которое, впрочем, составляет перевод туземного славянского слова Черна-гора, т.е. «Черная гора». Но какого происхождения это, повидимому, странное название, прилагаемое к известковым горам, белый или сероватый цвет которых прежде всего кидается в глаза подъезжающему к ним по Адриатическому морю путешественнику? Одни полагает, что слово Черная гора следует понимать в фигуральном смысле, и что оно обозначало «Гору ссыльных» или «Гору страшных людей»; другие же думали, что оно происходит от скал, которые теперь голы, но некогда были темные от хвойных лесов. В конце пятнадцатого века, сербский воевода Чероевич, спасаясь от мести турок, укрылся с семьей и приверженцами на р. Ободе, впадающей в озеро Скодра. С этих пор Обод стал называться Чероевич. Несколько времени спустя, воевода опять переселился и укрылся в Зетской Планине, названной поэтому сначала Чероевой Горой, а потом Черной-Горой.

Черногорцы никогда не были порабощены турками. Все велико-сербское царство подверглось нашествию османлисов, и только одни черногорцы могли сохранить свою независимость, благодаря естественной горной крепости, в которой они находили себе убежище. Они часто имели покровителей; еще в давния времена они были под покровительством Венецианской республики, но не зависели от неё; они не склонились пред султаном и, благодаря частию силе своего оружия, частию поддержке иностранных держав, продолжают владеть своими высокими долинами Иллирийских Альп с полною самодержавностию. Но эти, покровительствующие им и составлявшие их силу против неприятеля, горы составляли также их слабость, отрезывая их от остального мира и удерживая их, при отсутствии сообщения, в состоянии первобытного варварства. С одной стороны, черногорцы были отделены от своих сербских братьев оградою весьма высоких горных вершин и полосою турецкой территории: с другой—австрийские горы, при выходе у Каттаро, заграждали им доступ к Адриатическому морю: их собственным морем было маленькое озеро Скодра (Скутарийское), питаемое национальною рекою Зетою, которая сливается с Морачею.

Восточная часть Черногории, называемая Берда или Брда, в которой протекает Морача со своими притоками, относительно еще довольно доступна. Её долины, над которыми с севера возвышаются доломитовые пирамиды Дормитора, а с востока округленная масса Кома, похожи на долины большей части горных стран и представляют те же котловины, переходящие последовательно в узкия ущелья, ту же извилистость, те же боковые долины, те же рвы, в которых соединяются первые воды потоков. Но западная часть страны, собственно «Черная Гора», представляет совершенно иной вид. Это—лабиринт впадин, долинок, простых ям, отделенных одна от другой известковыми валами неравной высоты, которые усажены остроконечными вершинами, изрыты пропастями и изрезаны во всех направлениях щелями, в которых пресмыкаются змеи. Только одни горцы и в состоянии не заблудиться в этом безвыходном лабиринте. «Когда Бог создавал мир», говорят они в шутку, «у Него в руках был мешок с горами, но этот мешок прорвался как раз над Черногорией, и из него выпала эта ужасная масса скал, которые вы видите».

Если бы посмотреть на Черногорию сверху, то она представилась бы в виде «громадной соты с тысячами ячеек», или в виде ткани с тысячами клеточек:—такое множество скалистых котловин вырыто на плоскогории дождевыми водами, которые уносятся отсюда либо широкими долинами, либо узкими рудинами, представляющими собою настоящие колодцы. В очень дождливые времена воды эти собираются во временные озера, заливающие луга и нивы; обыкновенно же они стекают непосредственно сквозь кустарник в сточные ямы известковых скал и вытекают наружу в виде тех прекрасных источников голубой воды, которые струятся из подошвы гор на берегах Каттарского залива. Сама Зета, река по преимуществу черногорская, образуется из ручьев, которые на севере поглощаются воронками в долине Никшица и текут по неизвестному ложу под горою Планиницею. Карниольское плоскогорье, некоторые местности французских нижних Альп и многие другие горные страны имеют такое же ячеистое строение, как и Черногория: но нигде нет такого множества мелких котловин, соединенных в обширную систему, как здесь. Эти неровности плоскогорья, эти бесчисленные спуски и подъемы тем более утомляют путешественника, что дороги представляют собою или скверные тропинки по катящимся камням, или скалистые лестницы с пропастями по краям. Самая столица Черногории, маленькое местечко Цетинье, в котором считается немногим больше ста домов, расположена в горах, в одной из долин озерного происхождения и, чтобы добраться до нее, надо карабкаться по крутизнам. Недавно еще черногорцы опасались улучшать дороги, боясь облегчить доступ к своим деревням, ибо где может проехать повозка, там неприятель провезет и пушки. Впрочем, требования торговли и приличий маленького черногорского двора заставили недавно устроить проезжую дорогу из Цетинье в Каттаро.

Хотя жители Черной Горы и братья дунайским сербам, но отличаются от них своеобразными чертами, которыми они обязаны бесконечным битвам, возвышенности и суровости питающей их почвы, а также и соседству с албанцами. Черногорец не имеет той спокойной поступи, как серб равнины: он буен и сварлив, всегда готов схватиться за оружие; за поясом у него целый арсенал пистолетов и ножей: он даже пашет с карабином за плечом. Недавно он еще любил кровь: всякая царапина требовала кровавой отплаты, за рану платилось раною, за смерть смертью. Месть между различными семьями переходит из поколения в поколение до тех пор, пока число голов с той и другой стороны не достигнет приличных размеров, или пока не будет уплачено достодолжным образом денежное вознаграждение, определяемое обыкновенно третейскими судьями в 10 цехинов за «кровь». В наше время случаи наследственной мести стали редки, но изданный князем в замену обычного нрава закон должен был выказать ужасную жестокость: убийцы, изменники, бунтовщики, беглецы из военной службы, воры, попавшиеся во второй раз, поджигатели, детоубийцы, виновники в оскорблении величества, в кощунстве—все одинаково приговариваются к расстрелянию. В сравнении с дунайским сербом, черногорец еще варвар. Он и не так красив. Женщины не отличаются правильностью и благородством черт, как их сербские землячки, но они грациознее и эластичнее их в своих движениях. Они очень плодовиты, и когда семья слишком велика, то один или несколько детей часто усыновляются друзьями дома.

До нашествия османлисов верхния долины Черногории были еще необитаемы: по лугам и лесам бродили только пастухи и бандиты; но жители нижних долин, во избежание рабства, принуждены были искать убежища среди этих высоких скал, в суровом климате высот, и поддерживать здесь свое существование обработкой земли и разведением скота, а часто и разбоем. Варварский способ обработки и без того мало плодородной земли доставляет черногорцам скудные жатвы, страна же населена непропорционально её слабым средствам, так что неурожаи часто доводят жителей до совершенного голода. Прежде бедность еще более увеличивалась, благодаря множеству ускоков, т.е. босняцких беглецов, спасавшихся от турецкого ига, ибо часть обработанной земли, приходящейся на долю каждого, соответственно уменьшалась. Пахотную землю пришлось делить на множество мелких клочков, составляющих отдельную собственность; луга же остаются еще в общем владении, согласно старинному сербскому обычаю. По оффициальной переписи, в Черногории около двух сот тысяч жителей, но число это, вероятно, немного преувеличено для устрашения турок фантастическим количеством солдат, как это делается иногда на батареях, где бревна изображают собою жерла пушек; но если бы на самом деле черногорское население не превышало ста сорока тысяч человек, то оно все-таки было бы слишком значительно для этой маленькой горной страны.

Таким образом, набеги черногорцев в соседния долины были, так сказать, следствием экономической необходимости. Часто приходилось выбирать одно из двух: или умирал с голоду, или на поле сражения, и черногорцы предпочитали последнее. Насильственная смерть их пугала так мало, что они желали её новорожденным: «Дай Бог, чтоб не умирать ему в постели!»—произносили родители и друзья у колыбели ребенка. И если с кем-нибудь случалось несчастие умереть от болезни, или от старости, то род смерти обыкновенно скрывался под смягченным выражением: «Его убил старый убийца!»—так старались извинить умершего.

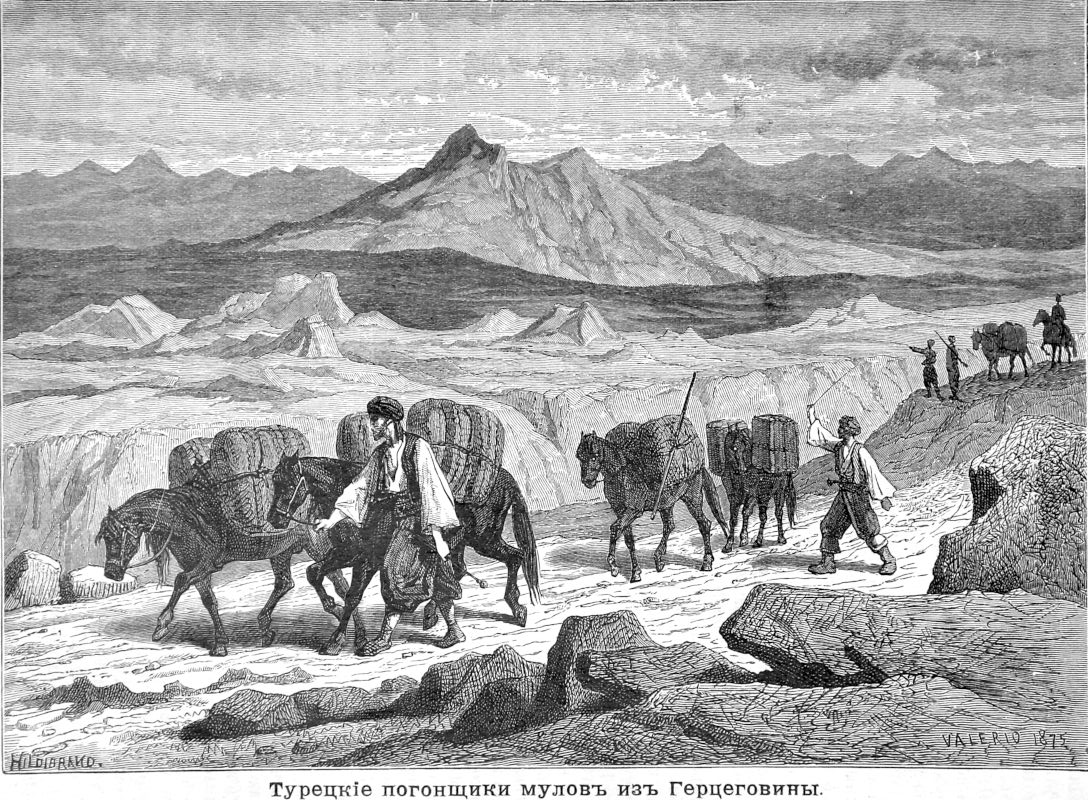

Военные, экспедиции черногорцев, совершавшиеся ежегодно до тех пор, пока не положила им конец Европа, были в действительности сбором жатвы вооруженною рукою. Набеги на север, в Герцеговину, в долины Грахово и Накшич, делались для поддержания существования; попытки завоевать плодородные земли на нижней Мораче и на берегах озера Скодры делались из-за хлеба; точно также для обеспечения своего существования, черногорцы заняли в 1806 и 1813 гг. устье Каттаро и не переставали требовать себе маленького порта Спицы, который доставил бы им доступ к морю и дал бы возможность провозить свободно соль, порох и другие предметы, продаваемые им каттарскими купцами в три-дорога. В виду этой же действительной необходимости был отдан им берлинским трактатом порт Антивари и предоставлена полная свобода навигации по Бояне. По настоянию же европейских держав, главным образом России, был им уступлен албанцами порт Дульциньо, впрочем, менее утилизируемый, чем Каттарский. Необходимость заставляла иногда черногорские семейства обработывать землю под пушками турецких крепостей; гарнизон обстреливал их сверху, а пахари держались на своем посте, и кто бежал, тот должен был платить большой штраф и надевал женский передник. Но когда вся Европа вмешалась в происходившие при всяком случае столкновения между черногорцами и их соседями-мусульманами,—граница Черногории была строго определена, и Черногория теперь стала довольно безопасна, так что путешественники без боязни могут пускаться в недавно еще недоступные местности на востоке Черногории. Горные жители принуждены вступать иногда в сношения с своими соседями равнины: летом они позволяют жителям побережья приводить свой скот на их высокие пастбища, а зимою—они сами спускаются к ним, и их принимают дружески.

Законная торговля способствует также прокормлению черногорцев. Черногория доставляет в Триест и Венецию копченую козлятину и баранину, которая требуется там для снабжения флота, и отправляет ежегодно около 200.000 голов мелкого скота, а также кожу, сало, соленую рыбу, сыр, мед, порошок от насекомых. Ежегодный сбыт её произведений простирается до пяти миллионов; эта экспортная торговля ведется большею частию за счет самих черногорцев, которые вступают в товарищество с судохозяевами Каттаро. Кроме того, черногорец, как и сосед его албанец, отправляется в большие города на заработки, которых он никогда не имеет в своей стране. В Константинополе черногорских выходцев целые тысячи: они занимаются там ремеслами носильщиков, землекопов, садовников, и при том живут в добром согласии со своим «исконным врагом»—турком. В мирное время они расходятся по всем большим городам Оттоманской империи и довольно многочисленны даже в Египте.

Единственные иностранцы, которые живут в Черногории значительными группами,—это цыгане; впрочем, они совершенно похожи на местных сербов: у них тот же язык, та же религия, те же нравы, и отличаются они только ремеслом, ибо все они кузнецы и слесаря. Ни один черногорец не стал бы заниматься этим презренным делом. Все цыгане держатся особняком и не имеют права брать себе жен из сербских семейств.

Правительство в Черногории представляет странную смесь демократии, феодализма и неограниченной власти. Граждане носят оружие и относятся друг к другу как равные, но на самом деле они далеко не равны. Различные классы нации всегда подчиняются авторитету влиятельных фамилий: государь же, в свою очередь, поддерживаемый влиянием России и получающий от неё денежные пособия, не преминул сосредоточить в своей особе все власти. Со времени итальянской войны в 1866 г. Австрия также выдает Черногории субсидию в 40.000 фр. На свое содержание князь получает около 100.000 гульд.; доходы Черногории простираются до 600.000 гульд. Сенат, или совет, который помогал князю в вырабатывании декретов, заменен ныне государственным советом, в котором заседают пять министров. Скупщина составляет простое собрание старейшин от колен, собирающихся выслушать «тронную речь» князя. Впрочем, с 1851 г. князь перестал соединять титул епископа или владыки с титулами верховного судьи и главного начальника войск. Правила греческой церкви запрещают епископам вступление в брак; поэтому князь Данило, чтобы жениться, должен был передать епископство одному из своих двоюродных братьев.

Вся Черногория имеет военное устройство, почти такое же, какое имели еще недавно «Границы» австро-венгерских Кроации и Славонии. Население разделяется на воинские группы, готовые выступить по первому сигналу. Все начальники, воеводы, капитаны, сотники, десятские—представляют в одно и то же время и гражданских администраторов, и судей. Они налагают штрафы и получают из них свою часть.

В военном и административном отношениях страна разделяется на восемь нахий. Четыре из этих нахий, а именно: Белопавличка, Пиперска, Морачка и Кучка, находятся в долине Морачи и составляют Берды; четыре же другия—Катунска, Речка, Черница и Лешанска—занимают высокие плоскогория и образуют собственно Черную Гору. Все нахии, за исключением одной, разделяются на колена, состоящие из совокупности нескольких «родов», подразделяющихся, в свою очередь, на семьи.