IV

Как и эскарийцы Нижних Пиренеев, жители Бретани резко отличаются от прочих французов по языку, нравам, общественному устройству; следовательно, нужно рассмотреть их особо. Самое расположение полуострова вне массы континента, среди бурных морей, самое расположение это должно было бы удержать население в относительном варварстве. С древнейших времен истории Галлии, Арморика, судя по кратким описаниям древних, представляла страну мало посещаемую, где религиозные обряды удерживались строже, нежели в других местах. Она представляла кельтическую страну по преимуществу,—страну, где друиды располагали наибольшею властью. Современные бретонцы, вероятно в весьма значительном большинстве, происходят от этих древних армориканцев, но имя свое они получили не от последних. Полуостров получил свое название «Бретани», или точнее «Малой Бретани», от бретонцев большого северного острова. Эти последние эмигрировали, начиная с конца третьего века, в разные эпохи, особенно после вторжения ютландцев, англов и саксов. Новые пришельцы устроились рядом с древними обитателями; но они явились господами, инициаторами. Они сообщили свое имя, ввели свои религиозные формы; язык их, впрочем довольно близкий к языку коренного населения, стал господствующим. Многие прибрежные города—Трегье, Сен-Поль-де-Леон, Сен-Бриё, Сен-Мало—были основаны этими колонистами из Великобритании. Началом каждого из этих городов был монастырь, окруженный minihi или священным кругом в одно-два льё, с населением, повинующимся абсолютной власти аббата. Таким образом французская Бретань, сходная этнологически и геологически с Корнвалисом и Валисом, принадлежит одной и той же формации. Не взирая на видимый разрыв Ламанша, два конца земли «Fins des Terres» составляют один и тот же массив.

Замечательные различия, наблюдаемые между бретонцами, особенно на северном берегу полуострова, считаются признаком различного их происхождения. Те, которые считаются потомками бретонцев-островитян, выдаются своим высоким ростом, белокурыми волосами, голубыми глазами; повидимому, в наиболее чистом виде сохранились они на островах Бац и Уэсан. Во всем Леонэ бретонцы рослее, чем в других округах; они отличаются более длинной фигурой, иногда более белым цветом. В противуположность этому, большинство армориканцев, живущих на южном склоне гор Ape (Aree), представляет из себя малорослых людей темного цвета кожи и с круглою головой, но бретонцы в северной и южной части Бретани отличаются темно-голубым цветом глаз. Говорят, что некоторые горные и островные племена, живущие в стороне от других бретонцев, также особенного происхождения. Таковы «дикари», живущие в уединенных округах Финистере, среди холмов Эдерна и Плейбена. В общей сложности, бретонец внутренней части и южного берега, особенно морбиганцы, «наиболее бретонцы между бретонцами»—необыкновенно похожи на лимузинов и на других обитателей Центрального плато, похожи ростом, физическими особенностями, сложением; они склонны к одним и тем же болезням, у них одинаковая степень смертности. Их с уверенностью можно считать кельтами, едва только измененными переселением колонистов из Великобритании. Население Арморикского полуострова сравнивали даже с народами весьма отдаленными, совсем иного происхождения. «Чистокровный бретонец, говорит доктор Бодишон, бретонец настоящий, отличаются угловатым черепом, бледно-желтой кожей буроватого оттенка, черными или темными глазами, неуклюжими формами, черными волосами». Таким образом он, повидимому, необыкновенно похож на алжирских кабилов. «У обоих мы встречаем одинаковое упорство, одинаковое упрямство, одинаковую выносливость, одинаковую любовь к независимости, одинаковое изменение голоса, одинаковое выражение».

Бретонцы, еще говорящие на языке кельтском или breizad, весьма аналогичном с welsch Великобритании, разделяются на четыре группы по различию наречий. Пределы распространения этих наречий совпадают довольно хорошо с древними границами епархий, и, вследствие различия преданий и привычек, явилось некоторое соперничество между обитателями различных областей: Трегье, Леон, Корнуайль и Ван. Это взаимное нерасположение переходит даже часто в ненависть, и бретонцы различных наречий, хвалясь местными добродетелями, награждают друг друга весьма нелестными эпитетами: «Воровать как леонец! Вероломен как трегорьец! Глуп как ванетец! Груб как корнуайлец»! Наиболее резко отличается наречие Вана. В общей сложности, нижне-бретонская литература бедна. Её нельзя и сравнить ни по древности, ни по оригинальности с литературой родственного языка Ирландии и Валлиса. Несколько мистерий, из которых древнейшая относится к XV-му веку, словотолкователь, сочинения религиозного содержания, драгоценные народные песни, из которых некоторые соответствуют духу века, наконец поэмы и политические брошюры новейших писателей—вот и весь вклад, доставляемый breizad в литературную сокровищницу рода человеческого. Только одна нижне-бретонская газета издается на полуострове и то выходит раз в неделю. Разнообразие наречий, употребление французского языка за обычный в Бресте, в Морлэ, в главных городах; затем особенно неграмотность, еще господствующая в деревнях,—вот причины, помешавшие появлению патриотической привязанности к своему родному языку, привязанности, какую мы встречаем у валлисцев и фламандцев. Если этой привязанности суждено когда-либо проснуться, то «трекорийское наречие» (trecorin), т.e. наречие области Трегье, заслуживало бы чести быть литературным нижне-бретонским языком: на нем мы имеем всего более кельтских песен, рассказов и пословиц.

Французский язык быстро вытесняет нижне-бретонский, и совершается это точно так же, как и у басков—не перемещением географической его границы, но постепенным изменением самого населения. Местные наречия все более и более приближаются к французскому языку, заимствуя у последнего все слова, отвечающие новым идеям. Школы, а еще более практика учит теперь французскому языку почти всякого бретонца. Число говорящих на одном кельтском языке уменьшается с каждым днем; напротив, чисто говорящих только по-французски увеличивается: крестьяне могут понимать теперь «дворян» (так они называют горожан), и ненависть, которую они питали против последних, уменьшилась. Итак, нельзя и сомневаться, что окончательная победа останется за наиболее обработанным языком. Однако область нижне-бретонского языка, с точки зрения географической, не изменилась: границы между западными бретонцами—галотами («Gallots»), или офранцуженными бретонцами, и «бретонь» («bretonnants) полуострова изменились очень слабо с двенадцатого века. До этого времени, правда, частые набеги норманов, убийства и опустошения, являвшиеся последствиями последних, местами и новые колонизации,—все это отодвинуло границу рассматриваемых языков к западной Бретани; крайния точки её на востоке были передвинуты с залива Сен-Мишель к заливу Сен-Бриек, и с берегов Луары к берегам Вилени; но с того времени пределы распространения их, за исключением разве герандского берега, едва изменились. Одни уже названия мест, видимых на карте, указывают контраст языков: с одной стороны мы посреди массы французских названий находим несколько бретонских, и то уже измененных употреблением; с другой—бретонские, напротив, весьма многочисленны и сохраняются во всей чистоте. Всюду мы встречаем, легко понятные слова, начинающиеся корнями: aber (гавань), conc (порт, резервуар, в котором добывается соль в солончаках), cor, coer, ker (крепость, дом), coat, coet (лес), lan (освященная земля), loc (место, пустыня), les (суд, расправа), meni (гора), mor (море), penu (голова), ple, pleu, plou (племя, народ), ros (холм), etc. Как пример можно привести: Aber Iludt, Concarneau, Carhais и Kergrist, Coelogon, Landernean, Locmariaker, Lesneven, Mene-Hom, Morlaix, Pennmarc’s, Ploubaday, Rocamoel.

Если по нравам нижне-бретонцы отличаются от бретонцев-галотов, то в этом следует видеть не результат различного происхождения, а только более продолжительного изолирования. Впрочем, в жизни бретонца полуострова нет ничего такого, что отличалось бы абсолютно от нравов, встречаемых местами в более уединенных частях Франции. Обычай, часто означаемый как характеристичный для жителей Морбигана или Корнуайля, наблюдается также и в Пиренеях, Альпах, Центральном плато; только он там не проявляется более с тою же наивностью; это есть влияние среды, заставляющей несколько скрытничать. Что особенно интересно видеть в Бретани—так это то, что в ней мы встречаем еще Францию средних веков. Как выражается Мишле, страна бретонцев «стала совершенно чужда нашей, наверное, по той причине, что она осталась слишком верна первобытному нашему состоянию; она немного только французская,—до такой степени она гальская»!

В Бретани, рядом с католическими обрядами, сохранилось множество древних языческих, и здесь можно еще изучать интересные явления перехода между обоими культами. На леонесском берегу к северу от Лесневена, полуостров Понтюсваль называется еще «языческой страною» (ar paganiz),—название, приписываемое тому обстоятельству, что в средние века здесь сохранялись еще идолопоклоннические обычаи. Обитатели этого полуострова, «с длинным и узким лицом», по Роже-де-Беллоге, всего долее сохранили страшное «береговое право»: их обвиняли в том, что они выставляли ложные сигналы на берегу, чтобы губить суда и пользоваться выкидываемыми останками их. Но кроме этой «языческой страны», сколько еще областей имеем мы в Бретани, где поклоняются силам природы, советуются с источниками и большими деревьями, или где омёла, превратившаяся в «крестовую траву», не потеряла еще своей силы! Всякое святилище какого-нибудь древнего бога превратилось в капеллу, где раздаются те же молитвы, что и две тысячи лет тому назад; только теперь эти молитвы идут по новому адресу, к новому божеству. Таким образом, рассказывает Эмиль Сувестр, в окрестностях Трегье есть еще капелла, где призывают ночью Богородицу Ненависти (Notre Dame de lа Haine)—наследницу какого-нибудь мстительного и свирепого кельтского бога: жена там молится о ниспослании смерти мужу, которого она ненавидит, сын—о кончине отца, слишком медлящего предоставлением ему наследства! Но святой Ивес Правдивый, которому молятся в капелле в окрестностях Трегье, помогает только невинным, несправедливо угнетенным, бедным, вдовам и сиротам: это великий судья, воздающий за всякого обиженного. Когда несчастный воскликнет, призывая его: «ты был справедлив, когда был жив; покажи, что и теперь ты еще таков», то может быть уверен, что враг его погибнет в течение года.

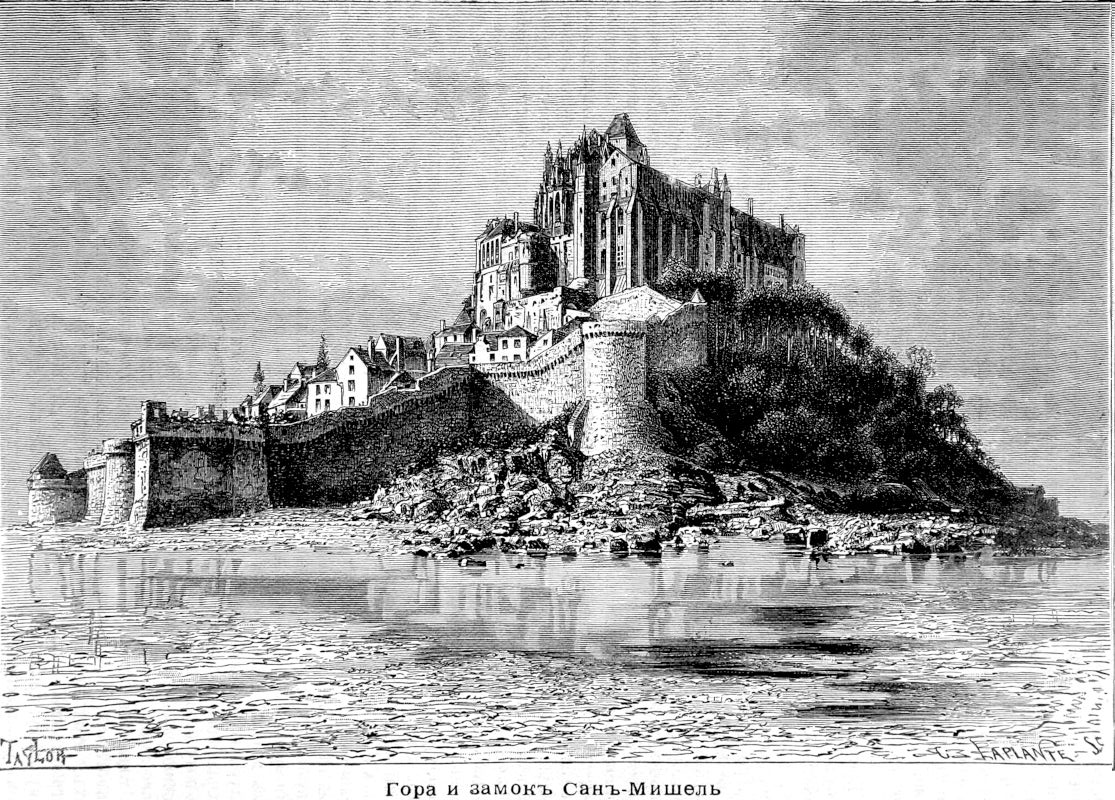

Всякая капелла, посещаемая паломниками, снабжена фонтаном, вода которого исцеляет; но в наследии от древних культов камни играют не менее важную роль, чем источники. Еще в наши дни дольмен почитается как могила могущественного человека, и камень, помещаемый на могиле богатого человека, всегда называется у нижне-бретонцев дольменом, что обозначает памятник, в противуположность простым глыбам земли, покрывающим могилу бедняка. Числа нет отесанным камням, мимо которых крестьянин проходит крестясь, так как он полагает, что видит перед собою или произведение дьявола, или напротив—легенда его учит чтить в этом высокий подвиг ангела или святого. Во многих местах, особенно в окрестностях Орэ, крестьяне, больные ревматизмом, ложатся на алтарь, высеченный в форме чашки, при чем они призывают св. Стефана. В других местах они лечат мигрень, натирая лоб священными камнями. Молодые парни и девушки предаются иногда символическим танцам вокруг менгиров. Возле Сен-Ренан, в Леоне, новобрачные украдкой касаются менгира, чтобы получить счастливое потомство. Между Плуаре и Ланнион, дольмен превращен даже в часть капеллы и вмещает теперь алтарь. Точно также курган Карнак, вышиною в 44 метра, превратился в гору Сен-Мишель, и жены матросов молятся там о благополучном плавании своих мужей. Так продолжался культ из одного века в другой, а крестьяне и не замечали перемены в богах. Однако не мало камней, посвященных прежде святым, ныне посвящено дьяволу: чтобы положить конец некогда общераспространенному обычаю—класть пищу на плоских камнях дольменов—бретонское духовенство торжественно провозгласило в 1658 г., что эти приношения могут идти только в пользу дьявола. Еще в прошлом веке часть земли предоставлялась земледельцами злому духу; этой ценой он склонялся к тому, чтобы не разрушать их ферм.

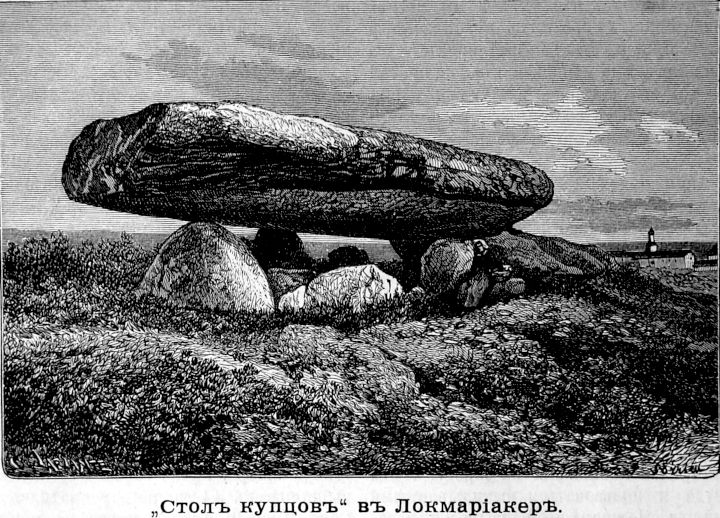

Обработанные рукою человека камни не представляют единственных только предметов страха или почитания: значительное число глыб, изъеденных непогодою, также считается имеющим сверхъестественное происхождение. Иной столб гранита считается принявшим образ человеческий, и местами, особенно в окрестностях Дуарнене, труд человека был направлен на камни для придания им вида статуи. Странные кучи напоминают места адских сборищ, где «города гномов», выступы скал обладают таинственными силами, и для созерцания их крестьяне предпринимают дальние паломничества. Но чтобы составить себе понятие о том, в чем состоял древний культ, нужно проехаться по Морбигану и Финистере. Здесь еще тысячами поднимаются камни, из которых руками человеческими сложены аллеи, ограды, крытые аллеи; более половины дольменов всей Франции встречаются в Бретани. Посреди этих развалин чувствуешь себя как бы перенесенным совсем в другую эпоху истории. На пустынных плато Ланво обширные пространства покрыты опрокинутыми менгирами, похожими на колонны удивительного храма. Бель-Иль и Груа также усеяны мегалитами, между тем, как, по странному контрасту, в Уэссане нет ни одного. В Карнаке, не далеко от бухты Киберон, столбы аллей, еще стоящие прямо, в числе более 500, представляют слабые остатки 12 или 15.000 колонн, насчитанных в XVI-м веке каноником Моро и занимавших пространство в 10 километров. Крестьяне разрушили большую часть рядов камней, чтобы оградить ими свои поля. Еще интереснее по остаткам древнего культа грот, находящийся под курганом, Гавр’ини (Gavr’inis—козий остров), в лимане Морбигана: стены нижней комнаты покрыты гиероглифической рельефной скульптурою, весьма похожею по формам своим на татуировку некоторых островитян Океании. Размеры некоторых монолитов дают также понятие о религиозном рвении, которое должно было существовать некогда в обделывавших священные камни: к северу от вершины Киберона, на одном громадном дольмене стол, служащий теперь ригою, весит около 100 тонн; на берегу бухты Морбиган, близ Локмариакер, видны четыре обломка менгира, длина которого равняется 21 метру, это Men’er Hroeck или «камень-феи». Рядом находится большой дольмен, называемый «столом купцов», на котором можно видеть странные буквы, выгравированные на нижней поверхности огромной глыбы. Точно так же, как и гранитный мыс, дикая степь, дубовая аллея,—эти памятники другой эпохи,—гармонируют с собственной физиономиею Бретани, как символ самого народа—крепкого, упорного, скрытного.