Глава IX. Равнины Эльбы, Одера, Вислы

Собственно Пруссия, Ангальт, Лауэнбург, Гамбург, Любек, Мекленбург, прусская Польша

Восточная Германия заключает в себе следующие государства:

| Пространство | Население в 1890 г. | Число жителей на 1 кв. километр | |

| Пруссия (без Эрфуртского округа) | 223.423 | 15 900.000 | 71 |

| Ангальт | 2.347 | 232.750 | 99 |

| Лауэнбург | 1.172 | 51.000 | 43 |

| Гамбург | 407 | 454.050 | 1.115 |

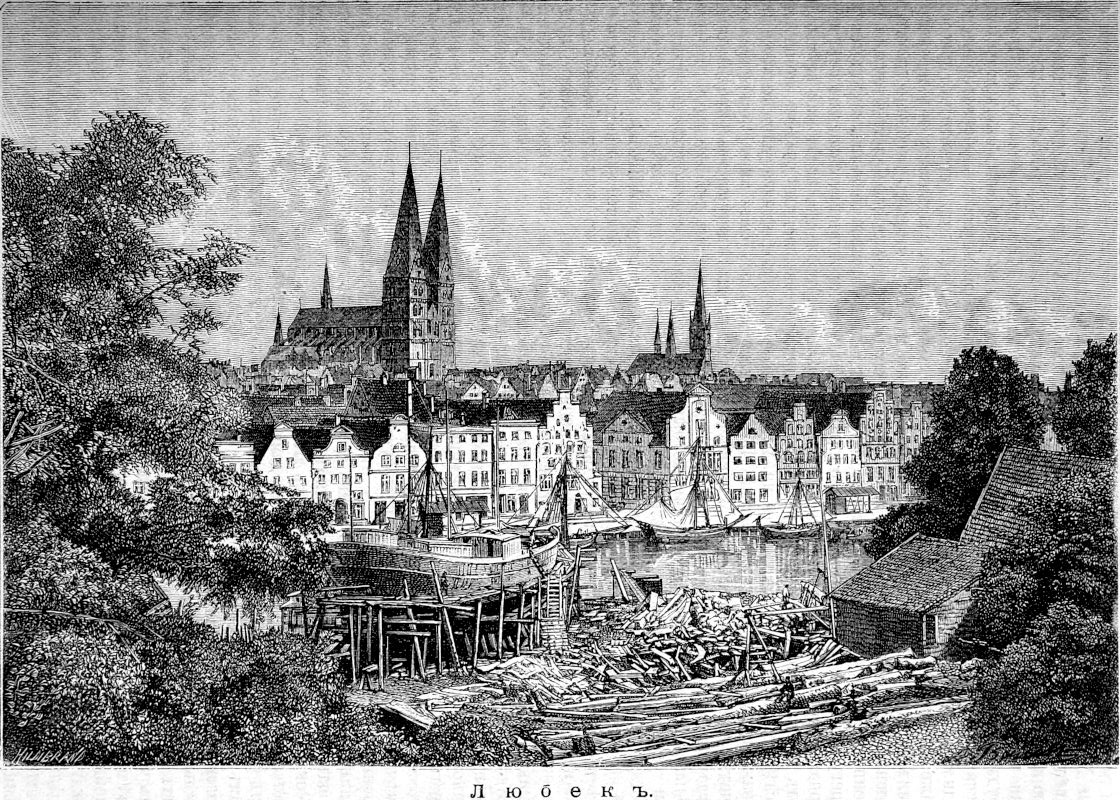

| Любек | 283 | 63.450 | 224 |

| Княжество Любекское (Ольденбург) | 521 | 35.000 | 67 |

| Мекленбург-Шверин | 13.304 | 576.850 | 43 |

| Мекленбург-Стрелиц | 2.929 | 100.250 | 37 |

| Итого | 244.386 | 17.413.350 | 71 |

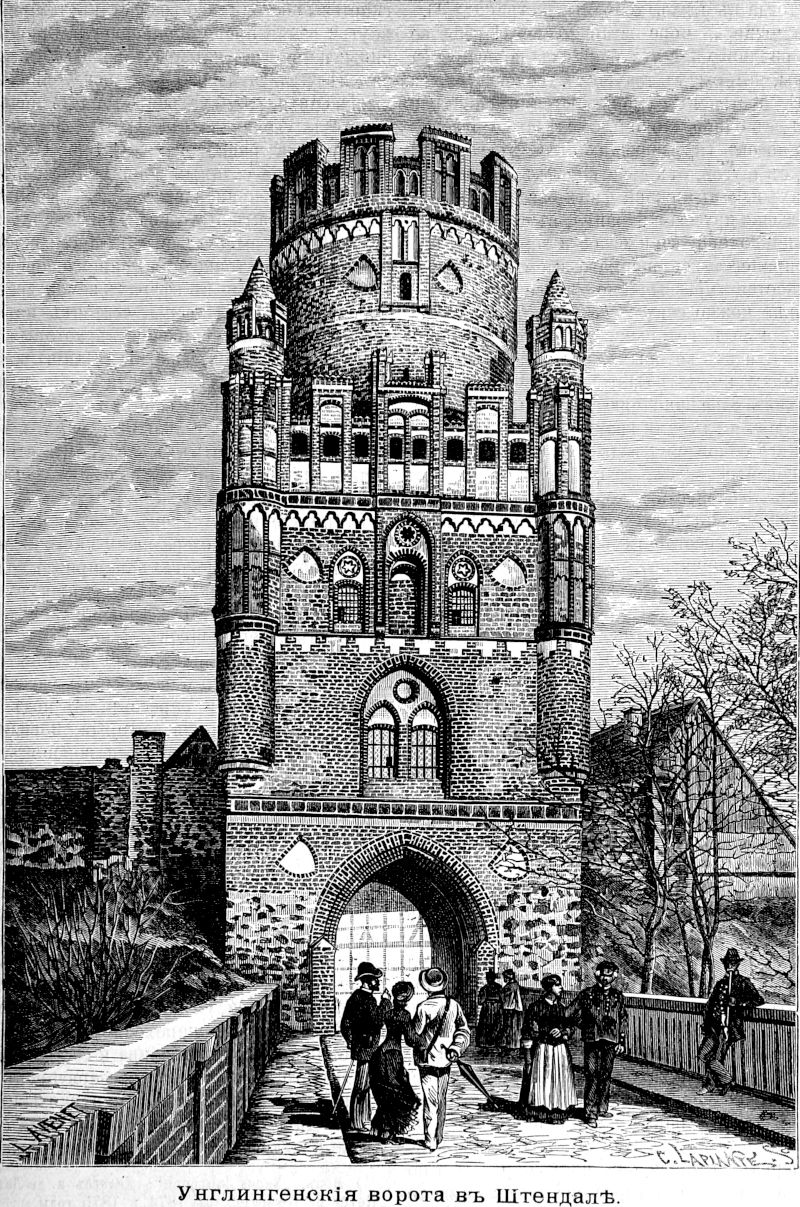

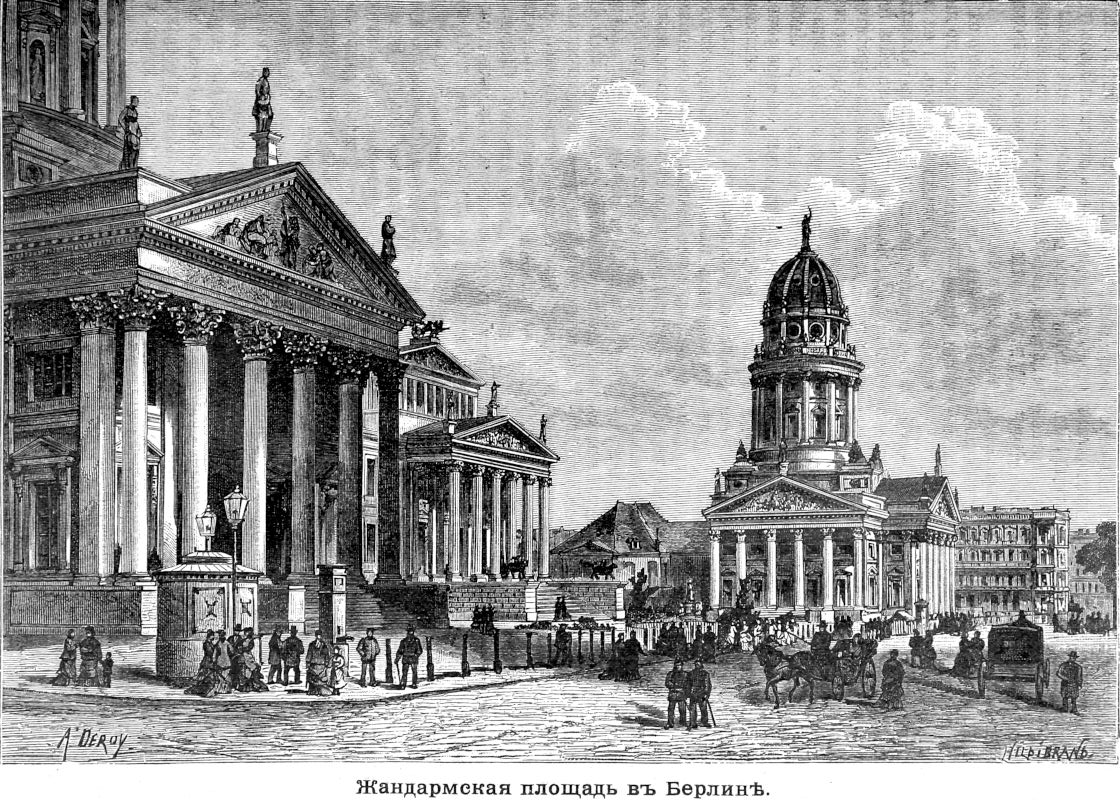

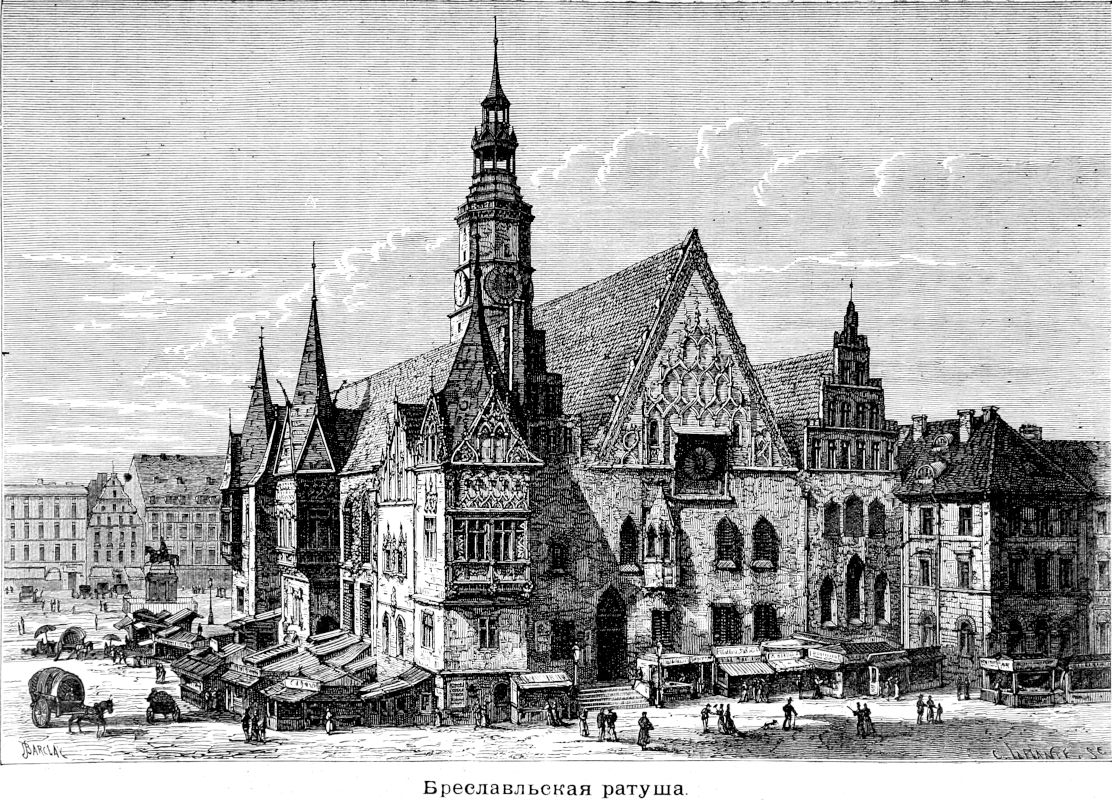

Вся область Германии, лежащая на север от Тюрингии, Саксонии и Исполиновых гор, и наклоненная к берегам Балтийского моря, имеет очень однообразный характер в географическом отношении: на западе, предгорья Гарца и степи, почти пустынные, Люнебурга обозначают естественные границы Пруссии, не отделяя ее, однако, от Ганновера, тогда как на востоке, более возвышенные земли, обширные леса, сотни озер образуют широкий пограничный пояс между Германиею и Россиею. Даже климат проводит резкую грань со стороны славянской империи, ибо на востоке остзейской или прибалтийской Пруссии суровость зимних холодов быстро возрастает по направлению к России. От Эльбы до Вислы вся страна представляет большую равнину, где нет ни одного сколько-нибудь значительного по возвышению кряжа, который бы затруднял сообщения между речными бассейнами. Везде дороги совершенно открыты от одной реки к другой и от подошвы гор к берегам Балтики; сверх того, страна имеет, через Эльбу, текущую в северо-западном направлении, свободный выход к Северному морю: при устье этой реки находится Гамбург, главный приморский рынок Германии. Будучи однообразной по своим географическим условиям, область, о которой мы говорим, достигла также единства и в отношении политического состояния, несмотря на национальное различие и племенную ненависть между занимающими ее населениями, и мало-по-малу в этой равнине выросла большая держава, которая долгое время жила войною, и которая теперь сделалась властительницею Германии. Правда, часть страны занимают еще разные мелкие государства, имеющие некоторую местную автономию, но их политическая независимость существует только по виду; на деле же всякая инициатива исходит из Берлина, как для собственно прусских провинций, так и для якобы независимых княжеств Мекленбурга и Ангальта. Эта естественная область северо-западной Германии не имеет таких благоприятных почвенных и климатических условий, какими пользуются другие немецкия страны, лежащие на юге и на западе Германской империи; оттого недавно она имела очень редкое население, да и теперь еще она гораздо менее населена, чем Саксония, Вюртемберг, прирейнские государства и провинции; однако, в наши дни число жителей там быстро увеличивается, особенно в больших городах.

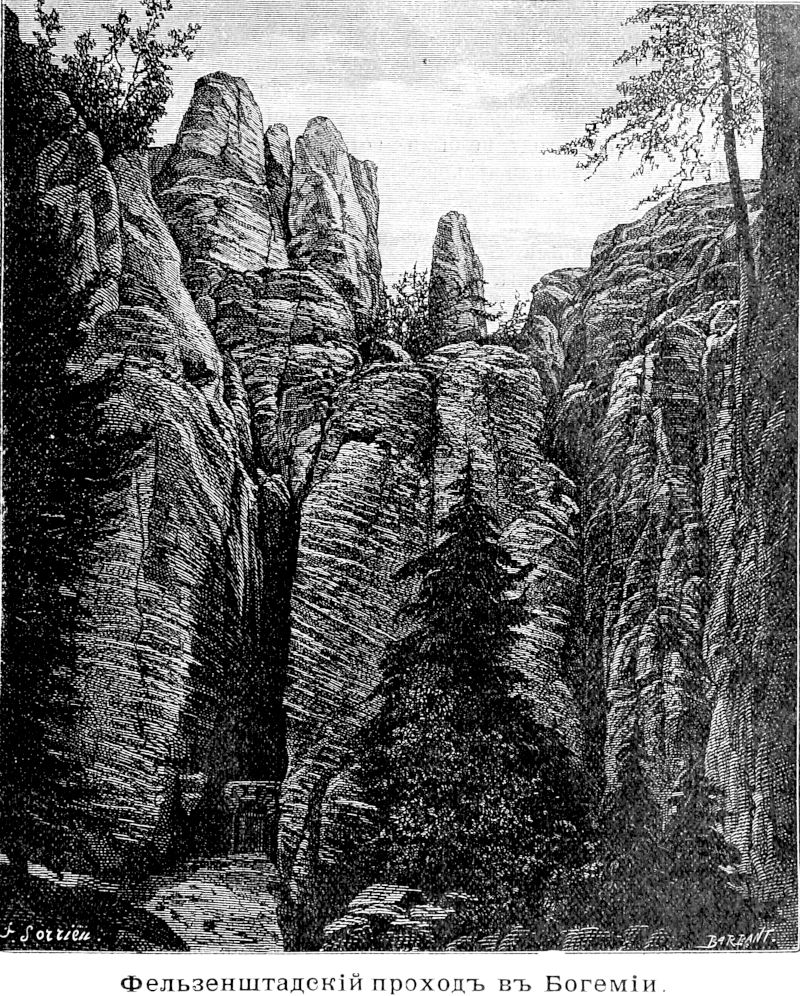

На западе от Эльбы, высоты, которыми продолжается горная масса Гарц, исчезают, сливаясь с равниною, на берегу реки Заалы, и только в окрестностях города Галле кое-какие холмы и небольшие волнообразные повышения почвы обозначают внутреннее продолжение большой морщины или выпуклости земной поверхности. Исполиновые горы и Судеты в тесном смысле, отделяющие Богемию от прусской Силезии, выделяют из себя в равнины севера более значительное число второстепенных цепей и высоких отрогов. Реку Нейсе на всем её верхнем течении сопровождают крутые холмы, и даже на правом берегу Одера, выше Оппельна, возвышаются горные вершины, достигающие 300 слишком метров высоты. Цепи, служащие границею между Богемиею и немецкими землями, имеют со стороны Германии довольно крутой склон, и контраст, который они составляют с равниною, придает даже второстепенным вершинам величавый вид больших гор: снег, покрывающий их еще долго после того как лежащие внизу поля освободились от своего снежного покрова, холодный ветер, бури и туманы, предательские топи и торфяные болота—все это некогда делало из возвышенных областей Исполиновых гор дикую, угрюмую страну, наводившую ужас на жителей равнины. Еще недавно грозным царем высоких вершин, повелителем ветров и снежных мятелей, которые неожиданно набрасываются на путника, был великан Rubezahl, то-есть «счетчик реп». Рассказывали, что владычество его началось только со времени Тридцатилетней войны, из чего можно заключить, что после страшных побоищ и опустошений, которыми ознаменовалась эта мрачная эпоха, суеверие с новою силою стало властвовать над умами людей, напуганных ужасами кровопролитной и продолжительной борьбы. Этот Рюбецаль, который, может быть, и теперь еще живет в воображении многих обитателей Исполиновых гор, являлся во всевозможных образах и видах; это было крайне своенравное существо, то доброе и великодушное, то злое и свирепое; особенно сердился он на тех, кто позволял себе громко кликать его, выкрикивать его имя на посмешище скалам, которые подхватывали это имя и повторяли его своим гулким эхо.

На северо-западе Исполиновых гор и их передовых холмов тянется однообразная гладкая равнина, кое-где прерываемая песчаными буграми, или дюнами, береговыми утесами, на половину подточенными водою, и едва заметными возвышениями почвы: таково, на юге от Берлина, низкое плато Флеминг, которое ограничивает бассейны средней Эльбы и Шпре; на востоке от прусской столицы небольшие холмы тоже образуют отдельную группу высот, в роде острова, известную в крае под именем бранденбургской «Швейцарии». На севере от Бранденбурга, там, где Эльба и Одер перестают течь параллельно одна другой, появляется каменистое плато, и широкое основание из возвышенных земель, на котором оно стоит, вдается далеко в Балтийское море, выступая за правильную линию побережья. Некоторые вершины этого плато превышают 150 метров; одна из них, гора Примберг, близ Марница, поднимается на 201 метр выше уровня моря. Скаты этих плоских возвышенностей во многих местах представляют живописные формы, так что местные жители сравнивают их с крутизнами Альпийских гор: скалы, леса, озера делают эту страну одною из германских «Швейцарий», хотя такое уподобление, может быть, отнимает у этих очаровательных пейзажей, имеющих свой оригинальный характер, часть их действительной прелести. В этой-то области, орошаемой парами Балтики и многочисленных озер, находятся самые обширные луговые пространства Германии; один из лугов занимает площадь в 100 квадр. километров.

Между Одером и Вислою, другое приморское плоскогорье, довольно правильное в своей общей форме и в своем направлении, от юго-запада к северо-востоку, господствует над восточным берегом залива, образуемого устьем первой из названных рек. Это плато оканчивается на востоке другою «Швейцариею»—кашубскою, названною так по имени польского племени кашубов, которое населяет ее. Самая высокая гора Кашубии, Турмберг, имеет 340 метров высоты, хотя большинство вершин не достигают даже 200 метров; несмотря на то, большие тенистые леса, прозрачные озера, заключенные в котловинах между гор, весело журчащие ручьи придают этой стране приветливый и живописный вид. На востоке от Вислы, другое плато, с очень неровною поверхностью, служит водоразделом между притоками, спускающимися на юг к Бугу и Висле, и притоками, текущими на север, к Фриш-Гафу и Прегелю. До самого последнего времени не знали, что эта область Мазуров имеет такое же право на эпитет «Швейцарии», как и холмы Мекленбурга или Померании, и только новейшие тригонометрические измерения обнаружили, что высоты Лёбау, на востоке от Грауденца, поднимаются более чем на 320 метров над уровнем моря.

Значительная часть обширной, слегка вогнутой равнины, по которой протекают три большие реки: Эльба, Одер и Висла, еще покрыта песком, оставшимся здесь с той эпохи, когда воды, покрывавшие эту местность, утекли в море. Оттого провинцию Бранденбург часто называют в насмешку «песочницею» (Sandbuchse). Многие города и деревни этой страны окружены такими массами сыпучих песков, что во время бури совершенно исчезают под густым туманом пыли, наполняющей воздух; когда ветер стихнет, улицы и дома оказываются покрытыми толстым слоем песку; дороги долго приходится расчищать от песчаных заносов. Некоторые местности равнины, даже в соседстве с Берлином, имеют вид песчаной пустыни; во время летних жаров можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Аравии, если бы не сосновые леса, которые виднеются вдали на горизонте.

В давния времена, когда воды Балтики еще покрывали всю страну, сделавшуюся ныне Пруссиею, другие каменные обломки, кроме песку, тоже падали в огромном количестве на равнину, бывшую тогда дном моря: плавающие льды, гонимые ветрами и течениями к южным берегам, задерживались на подводных мелях, где постепенно таяли и роняли на дно свою ношу, состоявшую из камней, которые скатились на них с гор Скандинавии. Во многих местах, равнины нынешней Пруссии усеяны таким множеством этих камней, называемых эрратическими, то-есть блуждающими или странствующими, что песок или глина совершенно скрыты под их сплошным слоем; они скучены здесь, точно в каком нибудь обвале горы. Эти каменистые поля, известные на востоке от Вислы под именем Steinpalwen, находятся по большей части вдали от рек и многолюдных местностей, потому что в равнинах легко доступных, поверхность почвы давно уже очищена людьми от всяких обломков скал. Эти обломки, покрывавшие поля, употреблены на постройку городов и деревень, на мощение улиц и дорог, на сооружение стен, на приготовление замазки и цемента для каменных построек; но и под поверхностью почвы самая масса земли наполнена, до неизвестной глубины, каменными глыбами, падавшими с пловучих льдов во время ледяного периода. В некоторых местах бурения земли обнаружили, что слои глетчерных камней имеют до 100 метров толщины, тогда как в других местах, где случаи остановки плавающих льдин бывали реже, по причине свойства морского дна или направления течений, в почве осталось лишь небольшое число рассеянных каменных глыб, смешанных с незначительным слоем наносных формаций. Там и сям эти эрратические камни нагромождены в форме пирамид; особенно много таких конусов из глетчерных глыб встречается на полуострове Замланде, и некоторые из них достигают там 12 и даже 15 метров в вышину. Каждая из этих груд камней, очевидно, образовалась вследствие таяния одной ледяной горы: задержанная на какой-нибудь мели, масса льда мало-по-малу исчезла, оставив на том месте каменные обломки, которыми она была нагружена. Другие плавающие льдины не были усеяны кучами мелких камней, а несли одну огромную каменную глыбу, обломок какого-нибудь обвалившагося утеса или выступа горы. Таков, например «Большой Камень», гнейсовая скала, которая лежит в Большом Тыхове, близ Бельгарда в Померании, и наружная масса которой, то-есть часть, выступающая из земли, имеет 13 метров в длину, 10 метров в ширину и более 4 метров в вышину. Но огромные эрратические массы, которые разрабатываются как каменоломни, исчезают всего быстрее, в ущерб, конечно, живописности пейзажа. Отыскивание этих каменных глыб, составляющих драгоценный строительный материал, ведется так деятельно, что породило особый класс промышленников, так называемых «штейнцангеров», которые извлекают эрратические камни со дна вод. Вооруженные длинными клещами, эти ловцы, которые вообще отличаются геркулесовой силой, вытаскивают из заливов или гафов, иногда даже со дна открытого моря, большие камни, которые они потом продают строителям плотин и жете. Этот промысел очень опасен: когда на море поднимается ветер, штейнцангеры должны поспешно удаляться в гавань со своими тяжелыми лодками.

Эти обломки Скандинавских гор, граниты, гнейсы, порфиры, силурийские известняки, встречаются не только в соседстве берегов Балтийского моря, но и на всем пространстве обширной Северо-германской равнины. На юге, плавающие ледяные массы ударялись о Судеты и Исполиновые горы, и даже переходили, через бреши или углубления горной цепи, на южный склон, где и оставили после себя принесенные ими с севера каменные обломки; глетчерные отложения покрывают значительную часть Саксонии, до окрестностей Дрездена; наконец, как мы видели выше, они проникли даже в Тюрингию. Замечательно, что эрратические камни не встречаются в Магдебургской равнине, называемой Magdeburger Borde, которая покрыта черною землею, необыкновенно плодородною, похожею на чернозем южной полосы России. Точно так же на западе от Вислы, Куявская плоская возвышенность, столь же плодородная, как и Берде, так бедна валунами, что камень для сооружения шоссейных дорог нужно привозить из соседних округов. Среди наносных формаций находят остатки раковин и других животных, которые, повидимому, указывают на тот факт, что в эпоху рассеяния эрратических камней климат был суровее, чем в наши дни: между остатками этой фауны, отчасти уже вымершей, попадаются кости мамонтов и носорогов, которые тоже жили тогда в этих холодных странах.

Удалившись, море оставило после себя во всех впадинах и углублениях почвы озера и пруды, которые в текущем геологическом периоде постепенно уменьшаются в числе и объеме, с одной стороны, вследствие отложения наносов, засыпающих их в верхней части, с другой, от действия рек, опоражнивающих их в нижней части бассейна. Однако, большая прусская равнина, в целом, так мало наклонена к плоскости горизонта, что этот процесс постепенного высыхания озер совершается чрезвычайно медленно, и теперь еще можно считать сотнями и тысячами скопления вод, которыми усеян север Германии, и из которых иные по величине напоминают бухты Балтийского моря, другие, напротив, едва наполняют маленький водоем между двумя глыбами гранита. Вследствие постоянного обновления воды, все эти озера утратили соленый вкус, за исключением одного бассейна, соленость которого составляет около одной сотой: это так называемое «Соляное озеро» в окрестностях Эйслебена, между Гарцом и Тюрингиею, остаток прежнего гораздо более обширного озера, которое еще в шестнадцатом столетии обнимало все окрестные лужи и отмели, осушенные земледельцами. Это «Соляное озеро», без сомнения, питается солеными источниками, ибо оно находится в соседстве с рекою Заале и по-близости от города Галле, которые оба обязаны своим именем ключам соленой воды. Вся горная масса Гарца, бывшая некогда островом океана, окружена соленосными формациями. Во всем свете нет страны, где бы буровые работы обнаружили более мощные пласты соли, оставленной каким-то высохшим океаном на своих берегах. В Шперенберге, деревне, лежащей недалеко от Ютербока, буровой зонд нашел соль на 89 метрах под поверхностью почвы, и начиная от этого слоя до глубины 1.272 метров, то-есть на толщине более версты, встречали все одну только соль: это такой громадный слой, какой мог быть отложен только морем, имевшим не менее семи верст глубины. Шперенбергская буровая скважина принадлежит, бесспорно, к замечательнейшим работам человека, не только по огромным размерам соляного пласта, через который она проходит, но и по пространству, на которое она опускается во внутренность земли: это самая глубокая яма, вырытая до сих пор человеком в коре земного шара. Наблюдения, произведенные при бурении этого колодца, не подтверждают гипотезы постоянного возрастания температуры внутри земли пропорционально увеличению глубины; напротив, из этих наблюдений, кажется, следует заключить, что на глубинах, превышающих 1.620 метров, теплота почвы перестает увеличиваться. На дне колодца температура равна 48°,91 по Цельзию. Штасфуртские соляные копи, в бассейне реки Заалы, тоже принадлежат к любопытнейшим рудникам этого рода. Разработка этих залежей соли была даже, для промышленного мира, исходною точкою настоящего переворота. Соли, отложенные в недрах земли древним морем северной Европы, состоят из тех же самых соляных веществ, которые дает рассол солончаков (marais salants) во Франции; морская соль, затем соли магнезии и соли кали, содержавшиеся некогда в растворе, отложились последовательными слоями, и теперь стоит только копать их заступом, чтобы получать элементы наиболее полезные для современной промышленности.

На полуденном склоне возвышенных земель Мекленбурга озера очень многочисленны, а в некоторых округах лабиринт вод тянется на столь же значительном пространстве, как и совокупность разделяющих их полуостровов и перешейков. Многие из этих озер не простые каменистые впадины, постепенно отделившиеся от морского бассейна во время выступления берегов из-под воды. Между ними есть такия, которые, повидимому, занимают дно пропастей или воронок, образовавшихся вследствие провала земли, и говорят, глубина некоторых из них превышает 100 и 150 метров; рассказывают даже о промерах, достигавших более 200 метров глубины. Если это так, то эти маленькие прибрежные резервуары Балтики оказываются более глубокими, чем само море, часть которого они некогда составляли. Что касается озер Мекленбурга, лежащих близко от моря, то это фиорды, некогда подобные фиордам Норвегии, Лабрадора, Огненной Земли, но которые ныне находятся в переходном периоде между состоянием морского залива и состоянием реки. Некоторые из этих резервуаров изливают свои воды разом к нескольким рекам. Дикие лебеди прилетают туда стаями, также и выдра еще часто там встречается.

На юге от холмов Померании, воды, спукающиеся к равнине, тоже скопляются в углублениях почвы и низинах, в виде озер и прудов; но особенно на востоке от Вислы, в стране Мазуров, земля и вода смешиваются в обширный лабиринт. Если справедливо, что часть территории, населенной мазурами, «богата только камнями», как говорит местная пословица, свидетельствующая о бедности жителей, то большое пространство этой плоской возвышенности, тем не менее, изобилует лугами и лесами, окружающими озера всякой величины, которые сообщаются между собою посредством протоков и проливов, и поверхность которых зимою превращается в гладкия ледяные площади. Между четырьмя стами пятьюдесятью озерами этой области многие имеют очень извилистую и очень удлиненную форму: это реки, задержанные в своем течении естественными преградами, и которые, вследствие этого, должны были наполнить свои долины до известной высоты. Многие из них сообщаются между собою через естественные каналы, и даже есть такия, которые изливаются разом в два различные бассейна. Эти озера представляют собою потоки в периоде образования, подобные озерам Финляндии и Скандинавии, и реки регулируют их ложе тем медленнее, чем тверже почва этого ложа, и чем менее крут общий скат данной местности. Смотря по свойству формаций, озера, о которых мы говорим, мало-по-малу уменьшаются то в нижней части, по причине понижения речного русла, то в верхней, вследствие отложения наносов. Каждый бассейн представляет какие-нибудь особенности в явлениях постепенного высыхания. В большинстве случаев боковые долины, более наклонные и более узкия, чем главная долина, в которую изливаются их воды, первые теряют свои озерные резервуары; но встречаются также многочисленные примеры обратного хода в процессе засыпания впадин, наполненных водою: прежде всего вытекают мало-по-малу воды из главной долины, тогда как с той и с другой стороны её каждое боковое углубление содержит еще маленькое озеро-приток. Так, например, река Варта (по-немецки Warthe или Warte, по-славянски Warta), впадающая в Одер, ниже Франкфурта, окаймлена по обе стороны множеством маленьких озер, орьентированных перпендикулярно к её течению и совершенно похожих в миниатюре на озера и лиманы, следующие один за другим вдоль Килийского рукава и Черного моря, на севере Дунайской дельты.

Но не одна только природа работает над осушением рассматриваемой нами страны. Во многих местах крестьяне, живущие по берегам озер, углубляют их истоки, чтобы понизить уровень озерного бассейна и таким образом увеличить площадь прибрежных лугов. Жители озерной области, кроме того, приспособили некоторые из озер для целей судоходства. Благодаря равной высоте (117 метров) главных озерных бассейнов страны Мазуров, нашли возможным соединить их, по направлению с севера на юг, от Ангербурга до Гушанки, каналом без шлюзов, глубиною в 1,25 метров, по которому сплавляют плоты, и где плавают барки и даже буксирные пароходы. Но эта линия судоходства, весьма важная для лесной промышленности края, еще не соединяется посредством рек или каналов достаточной глубины с бассейнами Прегеля и Вислы. На юго-востоке от Эльбинга или Эльблонга, все верхния озера (Oberlandische Seen) соединены между собою посредством сплавного и судоходного канала, который сохраняет совершенно одинаковый уровень (99 метров) на протяжении слишком 124 километров; но для того, чтобы получить это равенство высоты на таком большом расстоянии, принуждены были понизить на 7, даже на 81/2 метров поверхность многих озер и провести канал в виде водопровода над одним озерным бассейном, менее возвышенным, чем другие резервуары. Чтобы соединить с морем этот судоходный путь верхних озер и устроить для него спуск с высоты около 99 метров, которая отделяет его от устья реки Эльбинг, впадающей в Фриш-Гаф, придумали следующий остроумный способ: шлюзы канала заменили наклонными плоскостями, по которым и плавают суда, при чем те из них, которые спускаются вниз по наклонной плоскости, заставляют в то же время, при помощи особой гидравлической машины, поднимать суда, идущие в обратном направлении. Зимою эти озера, покрытые толстым слоем льда, представляют очень удобное средство сообщения: сани, запряженные маленькими бойкими лошадками, быстро катятся во всех направлениях по гладкой поверхности замерзших озер.

В то время, как многие озера исчезают непосредственно, опоражниваемые мало-по-малу реками, которые через них протекают, другие озерные бассейны постепенно превращаются в торфяные болота. К последней категории принадлежат преимущественно озера больших, почти горизонтальных равнин, где вода течет медленно, задерживаемая там и сям массами травы или каменных обломков. В странах с таким однообразным рельефом, как Бранденбургия, Познань, Восточная Пруссия, малейшее естественное препятствие отклоняло текучия воды в ту или другую сторону и даже иногда заставляло их течь в обратном направлении:—этим и объясняются те странные перемещения Эльбы, Одера, Вислы, Немана, которые привели эти реки в ложа, где в прежния времена текли другие потоки. Но, покидая свои первоначальные долины, реки оставляли после себя стояния воды и прибрежные болота, из которых иные тянутся на огромном пространстве: таковы Фербеллинские торфяные болота, благодаря которым большая часть Бранденбургии долгое время представляла почти недоступную область, и которые прежде были гораздо ниже относительно уровня моря, доказательством чего служат находимые там во множестве остатки морских растений; таковы же берега всех озер, расположенных в форме цепи, через которые последовательно проходит река Гавель, наследница бывшего Одера. Точно также углубление, в котором некогда текла Висла, направляясь к ложу Одера через нынешния долины рек Нетце и Варты, было сплошным непроходимым болотом до тех пор, пока его не ассенизировали, прорыв судоходный канал и водоотводные рвы. Большое торфяное болото, известное в крае под именем das lange Trodel, занимает водораздел, на западе от Бромберга, и, как показали измерения, твердая почва, на которой лежат слои торфа, находится еще на 5 сантиметров ниже среднего уровня Нетце: казалось бы, эта река, вместо того, чтобы спускаться к Одеру, которого она достигает только после 260 километров течения, легко могла повернуть на восток и сойти вниз по скату в 25 метров, который отделяет ее от Вислы; но она продолжает доныне следовать по тому руслу, которое когда-то было вырыто для неё этою великою рекою; мхи, растущие, впрочем, очень быстро, и мириады наливочных животных, составляют единственное препятствие, мешающее ей переменить направление; растения обновляются так быстро на водораздельном пороге, что приходится то и дело углублять канал. Другой торфяной бассейн с неопределенным скатом призывает обратно в древнее ложе Немана могучую реку, которая прежде текла туда, и которая впоследствии завладела нынешнею долиною Прегеля. Обозреваемая с высоты, вся эта страна, с её озерами и торфяниками, с её бесконечными лугами, расстилающимися зеленою скатертью на месте бассейнов наводнения, показалась бы лабиринтом каналов, начертанных древними потопами; еще недавно реки переплетались своими водами во всех направлениях. Не далее, как двести лет тому назад, небольшое количество воды из Вислы проникало еще в верхний Одер. Во время больших наводнений Висла соединяется ниже Варшавы с речкою Нер, притоком Варты, а эта последняя, в свою очередь, посылала часть своих вод в Верхний Одер, через болота Обры, ныне уже осушенные; в прежнее время лабиринт сплошных вод продолжался через бассейны Шпре и Гавеля до самой Эльбы.

Природа в этой стране не оказывает поддержки инженерам, которые трудятся, посредством расчистки мелей или углубления фарватеров, над увеличением пользы рек, как торговых путей. Известный географ Берггауз давно уже констатировал тот факт, что реки Германии в последние полтораста лет стали менее обильны водой. Выводы его в то время оспаривались многими метеорологами, но все новейшие наблюдения подтверждают их основательность. Эльба, Одер, Висла действительно уменьшились по количеству воды, точно так-же, как Дунай, Рейн, Везер. Истребление лесов, распашка земель, все более и более глубокая и захватывающая все более обширные пространства, устройство новых судоходных и оросительных каналов, постоянно увеличивающееся потребление воды в городах и на фабриках,—таковы главные причины этого уменьшения стока в реках; может быть, произошло также уменьшение в годовом выпадении дождей, ибо количественные разности протекающей в реках жидкой массы составляют весьма значительную пропорцию речных вод. Правда, в исключительных случаях разливы рек бывают теперь выше и опустошительнее, чем в прежния времена, но эта временная прибыль воды гораздо более чем уравновешивается понижением уровня во время мелководий и обыкновенного стояния вод. Сравнительные наблюдения, сделанные над средним количеством воды в Эльбе, которая, может быть, лучше исследована, чем все другие реки Европы, не оставляют никакого сомнения в этом отношении. Поэтому реки, вода которых утекает ныне почти без всякого полезного употребления, придется заменить во многих местах каналами, в которых можно регулировать ежедневный сток. Так, например, вместо мало удобного для судоходства водяного пути, представляемаго рекою Одер, нужно будет провести канал от Бреславля до Франкфурта-на-Одере.

В новейшие времена обедневшие водою реки Северной Германии не представляли в своем течении уклонений, сколько-нибудь похожих на те блуждания вод, о которых повествует геологическая история страны; но достаточно посмотреть на незащищенные плотинами части равнин Эльбы, Одера и Вислы, чтобы составить себе понятие о происходившем здесь некогда непрерывном перемещении потоков: вокруг островов и песчаных мелей речки, затоки, мертвые воды переплетаются в одну причудливую сеть; можно подумать, что видишь перед собою реки, взаимно пересекающиеся своими бесчисленными излучинами и местами пропадающие в почве прибрежных равнин. Но постоянное возрастание народонаселения и успехи земледелия, бывшие естественным следствием этого возрастания, не позволили оставить реки в том положении, при котором они могли свободно блуждать по полям и равнинам, и неопределенные, болотистые пространства их берегов были постепенно закреплены при помощи плотин и завоеваны для целей культуры. Так как равнина Эльбы с самого начала германской истории имела сравнительно более многочисленное и более цивилизованное население, то эта река лучше других дисциплинирована её прибрежными жителями и менее разветвляется на болотистые рукава и затоки.

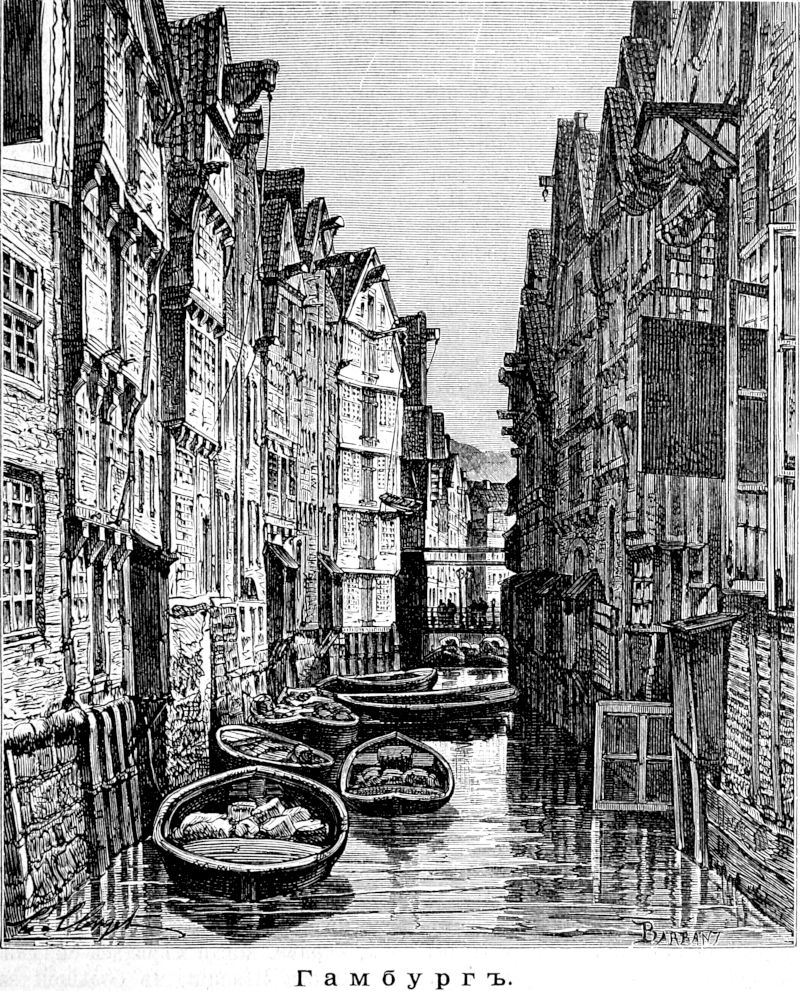

Из трех больших рек Северной Германии, имеющих каждая около 1.000 километров в длину, самая важная для судоходства—Эльба, в бассейне которой находится Берлин, нынешняя столица Германской империи, и которая проходит перед Гамбургом, важнейшим и самым оживленным торговым портом центральной Европы. Эта река, уже судоходная для пароходов при самом вступлении на немецкую территорию, так хорошо регулирована, что движение судов по ней продолжается почти круглый год; при том же пошлины, которые прежде взимались в различных местах с проходивших судов и значительно стесняли судоходство, отменены с 1870 года, и теперь суда могут свободно спускаться вниз по реке, от Дрездена до Гамбурга, нигде не встречая внутренних таможен.

В приморской части своего течения Эльба существенно отличается от рек, впадающих в Балтийское море. Между тем, как последние не изливаются прямо в море, а смешивают сначала свои воды с волнами внутреннего залива или так называемого гафа, Эльба находится в непосредственном сообщении с морем, и её лиман, где морской прилив поднимается вверх по реке на расстояние 165 километров от устья, постоянно приводится в движение морскою волною. В прежнее время река при устье постепенно расширялась, приближаясь к Балтике, и пространство, покрываемое водою в период больших приливов, имело не менее 20 километров от одного берега до другого; но мало-по-малу человеку удалось завоевать на левом берегу обширную площадь так называемых польдеров; остров Краутзанд, который еще в шестнадцатом столетии был необитаемым, теперь уже покрыт обработанными землями и домами; жители Гамбурга углубили фарватер, по которому ходят суда, и переместили его в более выгодное для них место. В столкновении пресных вод реки с солеными водами моря, последние, как более тяжелые, текут по дну речного ложа, тогда как пресная вода разливается по поверхности. По выходе из устья в открытое море она расстилается в виде слоя, который, чем дальше, тем делается все тоньше и тоньше; но черпая осторожно с поверхности, можно получать в море, на расстоянии 8 слишком километров от берега, воду, совершенно годную для питья. В расстоянии 28 километров от устья Эльбы удельный вес воды еще только на две сотые превышает удельный вес дистиллированной воды; нужно даже пройти остров Гельголанд, чтобы найти чисто морскую воду.

Из трех больших рек восточной Германии, Одер—самая замечательная по многочисленности её живых рукавов и её затоков, обратившихся во многих местах в стояния воды; можно подумать, что река готова исчезнуть—до такой степени она дробится на отдельные каналы. Впрочем, подобное же явление представляет и река Шпре ниже Котбуса: начиная от этого города до Люббена, где воды её опять вступают в одно ложе, она перестает существовать как независимая река; она разветвляется на множество рукавов, которые, в свою очередь, подразделяются на бесчисленные каналы и снова соединяются, образуя непрерывную сеть потоков; можно бы было подумать, что находишься где-нибудь в Голландии или Фрисландии, еслибы аллювиальные земли островов не были большею частию покрыты ольховыми лесами и группами ясеней, берез и буков. Контраст лесов, лугов, извилистых вод придает всей этой местности, известной под именем Шпревальда, много сельской прелести, и иностранцы приезжают в довольно большом числе посмотреть этот огромный парк, где их удерживает чисто-голландская опрятность, господствующая в жилищах. Как в Нидерландах, селения Шпревальда пересекаются каналами вместо улиц, и каждый дом имеет свой ров, который служит ему портом; земледельцы здесь в тоже время лодочники, и все поездки, всякая перевозка продуктов совершаются водяным путем. Деревня Бург, куда удалились некогда, словно в какой-нибудь озерный город, преследуемые венды или венеды, состоит из многих сотен домов, рассеянных на значительном пространстве и построенных на искусственной почве, между каналами, берега которых усажены тенистыми деревьями, и которые заключают в своей водяной ограде сады и луга.

До настоящего времени Одер более всякой другой германской реки избег искуственного регулирования. Низменная и чрезвычайно плодородная область, известная под именем Одербруха (прорыв, болото Одера), которая тянется от Подельцига, недалеко от Франкфурта, до Одерберга, на пространстве 56 километров, в виде пояса, шириною от 12 до 30 километров, представляла, лет сто тому назад, громадное болото, среди которого там и сям открывались озера. Самый глубокий фарватер шел тогда вдоль западных высот, в том месте, где ныне извивается поток, называемый Старым Одером. Фридрих II велел прорыть на восточной стороне этого болота канал, известный под именем Нового Одера, который течет параллельно старой реке, но в расстоянии, средним числом, около 25 километров, и который отделен от неё на юге Одерберга островною группою невысоких холмов. Только ниже этого города, близ Штольпе, обе реки, канализированные и обведенные береговыми плотинами, снова соединяются; но промежуточные равнины пересекаются еще большим числом болотистых каналов, воды которых повышаются и понижаются, смотря по обилию дождей и количеству воды, просачивающейся сквозь почву из Нового Одера в эпоху разливов. С 1832 года Старый Одер, с верховой стороны, совершенно отделен от питавшего его потока, и теперь это не более, как приток Нижнего Одера: он был превращен в водосточный канал для земель, находящихся в долине. Варта, главный приток Одера, также протекает через болото или Bruch, около 75 километров длиною и от 12 до 15 километров шириною, где воды её прежде разветвлялись на множество блуждающих каналов. Фридрих II тоже велел регулировать течение реки в этой постоянно затопляемой местности и отбросил Варту в Эльбу, ниже Кюстрина, для того, чтобы заставить вытечь все излишния воды южной части болота; но эта внутренняя провинция, которою прусский завоеватель хотел увеличить свое королевство, еще не присоединена окончательно, и наводнения часто еще опустошают прибрежные поля. Воды Одера имеют довольно пустынный вид. Верхняя часть реки, по причине неровностей дна и неравномерности речного стока, очень неудобна для судоходства. Даже между Глогау и Франкфуртом суда могут ходить с полным грузом, средним числом, только в продолжение сорока двух дней в году; движение судов совершенно прекращается месяца на три, или вследствие замерзания реки и ледохода, или по причине больших разливов. Несмотря на все усилия инженеров и денежную поддержку, оказанную им казною, до сих пор не удалось создать судоходный путь, действительно важный в экономическом отношении, до каменно-угольного бассейна Верхней Силезии. Коммерческое движение по Одеру составляет не более десятой части торговых сношений по Эльбе.

Одер, приток моря без приливов, не открывается прямо на Балтику устьем, куда могли бы свободно проникать морские волны. Ниже Штеттина, река впадает в продолговатое озеро, площадь которого постепенно уменьшается вследствие образования полуостровов из речных наносов; затем, после нескольких поворотов, это озеро соединяется с обширным пресноводным бассейном треугольной формы, который известен под именем Большого Гафа. Этот внутренний залив, поверхность которого, вместе с площадью всех его бухт и проливов, занимает около 797 квадратных километров, отделен от моря островами, правильные берега которых составляют продолжение побережья континента: только с южной стороны, на внутреннем берегу, обращенном к пресной воде, эти острова иссечены бухточками и полуостровами. Гаф Одера сообщается с Балтийским морем посредством трех извилистых каналов или протоков. Через Дивенов, восточный канал, проведен мост, соединяющий город Воллин и его остров с континентом, и со стороны моря устье его часто засоряется песками. Западный рукав, Пене, также пересечен путеводом и отчасти загражден мелями. Средний пролив, Свине, составляет главный фарватер, по которому и производится судоходство между Балтикою и гафом Одера. В начале нынешнего столетия рукав Свине имел не более двух метров глубины на баре, но, при помощи укрепления берегов реки, которые посредством длинных жете продолжены до самого моря, инженерам удалось дать фарватеру глубину от пяти до шести метров, которая сохранилась до сих пор почти неизменною. Этот счастливый результат, без сомнения, следует приписать чистоте вод Свине, которые оставляют приносимые ими сверху землистые частицы в гафе и достигают бара уже без всякой посторонней примеси. Но самый гаф не имеет достаточной глубины, и теперь занимаются прорытием канала, глубиною около 7 метров, который из Козебурга, на Свине, будет проведен прямо в Одер.

Висла (по-немецки Weichsel, по-французски Vistule) окаймлена, как и две другие главные реки рассматриваемой нами низменности, большими болотами, которые мало-по-малу осушаются посредством сооружения береговых плотин. Однако, эти новые, ассенированные земли по-прежнему подвергаются опасности быть затопленными не только обыкновенными наводнениями, которые могут прорвать плотины, но также внезапными разливами во время вскрытия реки весною. Ни одна река центральной Европы не является, в период ледохода, таким грозным потоком, как Висла. Во время весеннего разлива 1855 года, самого страшного в нынешнем столетии, речные воды, освободившиеся от сковывавшего их ледяного покрова, открыли себе более тридцати пробоин в боковых плотинах, и почти все прибрежные поля и равнины были затоплены. Так как река течет с юга на север, то есть к более холодным географическим широтам, чем та, под которою лежат её истоки, то лед, сломавшийся в верхней части реки, встречает в нижней еще цельные, сопротивляющиеся слои; приплывшие сверху льдины останавливаются, громоздятся буграми одна на другую и задерживают воды, как запруда; затем, когда нижний лед уступает, наконец, напору налегающей сверху массы, они низвергаются со страшною силою, опустошая лежащие на пути берега. Мост, построенный через Вислу у Диршау, в области дельты, вооружен громадными ледорезами, для предупреждения повреждений при ледоходе.

Висла, составляющая естественную границу между двумя равнинами—германскою и славянскою, отделяет, в нижней части своего течения, области, различающиеся между собою по виду и характеру местности. На западе от неё тянутся тощие, песчаные земли, поросшие местами сосновым лесом; на востоке расстилаются поля более плодородные, обильнее орошаемые и покрытые лесами, где смешаны разные породы дерев. Не доходя верст сорок до моря, река прежде делилась на два рукава—западный, или собственно Вислу, и восточный, называемый Ногат. Эта последняя ветвь дельты, более короткая и, следовательно, более наклонная, чем Висла в собственном смысле, грозила сделаться главным каналом, уносящим большую часть речной воды, к великому неудовольствию данцигских мореплавателей. Вследствие этого, устроена была запруда, отделяющая Ногат от прежнего мыса бифуркации, и теперь сообщение между двумя внешними рукавами дельты производится при помощи искусственного канала, который можно регулировать по произволу, и нормальный сток которого составляет около одной трети всего количества протекающей в реке воды. Благодаря косвенному направлению, которое дано этому каналу, вскрытие реки сделалось гораздо менее опасным в Малой Висле или Ногате.

В расстоянии 9 километров от Балтийского моря, Большая Висла опять разветвляется; но эти две новые её ветви, не находя прямого выхода на север через прибрежные дюны, преграждающие им путь, изгибаются под прямым углом: Эльбингский рукав направляется к востоку и впадает в залив Фрише-Гаф многочисленными протоками, по большей части засоренными песком и тиною. В 1874 году Фрише-Гаф принимал в себя сорок четыре реки, выходящие из Вислы или через Ногат, или через Эльбингский рукав; но между всеми этими реками нет ни одной судоходной, так что для прохода судов должны были устраивать искусственные каналы. Что касается главной ветви, Данцигской или Гданской, то она поворачивает на запад, идя вдоль прибрежного пояса, съуживающагося в одном пункте до ширины не более 640 метров. Часто являлась мысль прорыть в этом месте канал, ведущий в море, но еще не была приведена в исполнение, как вдруг река сама, в 1840 году, во время весеннего разлива, открыла себе выход. Сначала этот проток имел более пяти метров глубины, так что через него могли проходить самые большие суда, но потом он мало-по-малу засорился, и теперь инженеры отбрасывают туда, при помощи шлюзов, часть ила, который Висла несет в своих водах. Далее масса речного потока продолжает свое движение по направлению к Данцигу (Гданску), затем, ниже этого города, который остается несколько южнее, она изливается, наконец, в море; прежде она в этом месте опять делилась на два рукава—Нордерфарт, который с семнадцатого столетия сделался неудобным для судоходства и ныне уже не существует, и Нейфарвассер, который составляет истинное устье Вислы, углубленное теперь до пяти с половиною метров.

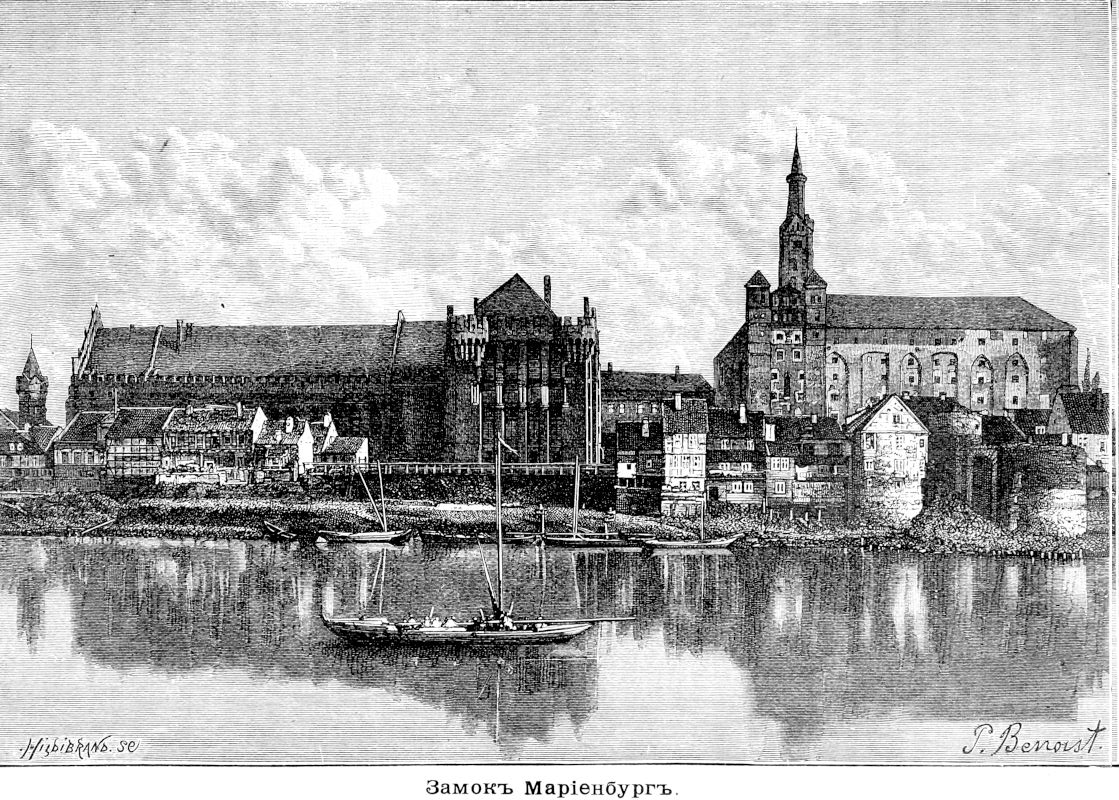

Дельта Вислы, поверхность которой обнимает ныне около 1.600 квад. километров, видимо увеличивается с каждым десятилетием. Об этом можно судить по быстрому возрастанию области Вестерплатте, между прежним и теперешним устьями реки, и в особенности по плоским тинистым берегам, которые отлагаются в заливе Фрише-Гаф, на севере от Эльбинга. Вследствие постоянного увеличения этих аллювиальных земель, принуждены были построить по обе стороны Эльбингского канала жете длиною около трех километров. Черная глинистая земля, покрывающая дельту Вислы, известна у местных жителей под именем «дегтя» (Pech), которое она получила за свой вид и вязкость: она отличается необычайным плодородием, так что земледельцы считают за счастье, когда им удается увеличить эту богатую почву новым клочком, отвоеванным у области вод. Вся дельта представляла одно обширное болото до постройки плотин, сдерживающих воды низовья Вислы; но в конце тринадцатого столетия тевтонские рыцари ордена Пресвятой Девы Марии, поселившиеся в Пруссии, в укрепленном замке Мариенбурге, начали эту гигантскую работу регулирования устьев реки. В шесть лет Werder (остров), носящий имя их древней столицы (Мариенвердер), был таким образом приобретен для земледелия: он обнимает не менее 900 квад. километров. Между тем, как двести водокачальных мельниц, установленных на окружности этого болотистого острова, работали над вычерпыванием воды, скопившейся в углублениях поверхности, тысячи пленников литовских и славянских воздвигали оборонительные плотины, общее протяжение которых было около 180 километров. Два другие вердера: Гданский и Эльбингский, были подобным же образом обведены плотинами в начале следующего столетия. Эти обширные работы тем более возбуждают удивление, что они были предприняты и успешно выполнены в эпоху, когда инженерное искусство находилось еще в состоянии младенчества.

Залив Фрише-Гаф, нынешняя площадь которого равна 859 квадр. километрам, занимает менее половины прежнего бассейна, так как вся западная часть его уже завалена наносами Вислы. Если бы морские берега Пруссии не были подвержены колебаниям уровня почвы, от которых изменяются в то же время и размеры гафа, то можно бы было вычислить, с погрешностью, не превышающею несколько столетий, во сколько времени этот внутренний залив будет совершенно выполнен отложениями Вислы и отложениями Прегеля, который впадает у северной оконечности бассейна. Дельта этой последней реки также захватила немалое пространство гафа с начала исторической эпохи; но нынешнее увеличение её незначительно в сравнении с захватами, какие она делала в то время, когда Прегель получал все воды Немана через долину Инстера, которая теперь почти совершенно наполнена торфом. При том только часть Прегеля изливается в залив Фрише-Гаф; один рукав реки, называемый Дейме (Дайма), поворачивает вправо и впадает в Курише-Гаф: мы видим здесь один из примеров довольно редкого географического явления—образования речной дельты в местности, состоящей из твердых, хорошо сопротивляющихся формаций; холмы, высотою от 100 до 150 метров, пересекают эту страну, которая за её живописные сельские ландшафты получила название «рая Пруссии». Весь Замланд, плато четыреугольной формы, разделяющее два гафа: Кенигсбергский и Мемельский, превратился таким образом в остров, доступ к которому прежде был очень затруднителен, по причине болот, окаймляющих течение обоих рукавов, собственно Прегеля и Дейме. Замланд есть, вероятно, один из тех «янтарных островов», которые древние географы искали на море, тогда как они находятся на материке.

Песчаная коса Фрише-Нерунг, ограничивающая на севере польдеры низовья Вислы и продолжающаяся между гафом и Балтикой, до Пиллауского прохода, замечательна правильностью своей формы. Она развертывается по кривой не менее красивой, чем линия волн, которые разбиваются об её берега: под напором морских вод, она изогнулась в виде висящей цепи. По другую сторону мыса Замланд, к которому примыкает северная часть Данцигской косы, другая коса, Курляндская, или Курише-Нерунг, выступает впереди залива, куда изливается Мемель,—река, составляющая продолжение Немана. Наконец, как бы для того, чтобы довершить контрастом симметрическую группу двух прибрежных поясов Вислы и Мемеля, третья длинная коса или стрелка, еще не доконченная, отделяется от кашубского берега, на севере от Данцига (Гданска), и тянется верст на тридцать в Балтику; эта коса, называемая Пуцигер-Нерунг, в противоположность двум предыдущим, обращена к морю выпуклым берегом, вероятно, потому, что прибой волн, запертых в заливе, заставил постепенно образующийся полуостров изгибаться в сторону открытого моря. Эти длинные и узкия косы балтийского берега, напоминающие lidi венецианских лагун и внешние берега прибрежных прудов или озер французского берега Средиземного моря, известны в Германии под именем Nehrungen,—местное название, которое прежде применялось безразлично ко всем низменным землям (Niederungen), и в особенности к плоским песчаным или тинистым берегам.

В настоящее время коса Фрише-Нерунг представляет только один перерыв, именно у Пиллау, где проход или канал, соединяющий ее с Балтикою, открывается почти против устьев Прегеля и расположенного на них города Кенигсберга (Кролевец или Королевец); но этот перерыв часто менял место. В начале четырнадцатого столетия проход находился на севере от устьев Ногата, у Фогельзанга. После того он открылся в Лохштедте, у северного основания косы. Затем, когда эта брешь была засыпана песком во время сильной бури 1393 года, образовался новый выход около середины косы, в Розенберге; но жители Гданска, желая сохранить за собою торговую монополию, которой угрожала конкурренция со стороны эльбингских купцов, заперли канал, потопив в нем пять кораблей. Это было в 1455 году. В том же году открылся другой канал, немного севернее, близ Балга. Гданские мореплаватели загородили его подобным же образом в 1510 году. Тогда воды искали себе выхода через Пиллаускую брешь, которая тоже много раз перемещалась, но которую теперь достаточно укрепили при помощи обширных гидравлических сооружений. Песчаные бугры или дюны, возвышающиеся на косе Фрише-Нерунг, были в прошлом столетии покрыты большими лесами, которые соблазнили жадность Фридриха Вильгельма I; он велел вырубить их, но песок, освободившись от удерживавшей его лесной растительности, тотчас же стал передвигаться по направлению к заливу, поглотил на пути многие деревни и засыпал порты. С большим трудом успели после того снова прикрепить дюны посредством насаждения сосен и тростника с расстилающимися по земле корнями.

Курляндский гаф (Курише-Гаф)—самый большой из внутренних заливов на прусском берегу Балтийского моря; он и теперь еще простирается на пространстве около 1.620 квадратных километров, хотя дельта Мемеля, постоянно растущая и захватывающая все новые полосы в области его вод, обнимает уже площадь в 1.430 квадратных километров. Точно также Курише-Нерунг, или «Курляндская коса», отделяющая эту лагуну от моря, есть самая длинная из прибрежных цепей Балтийского поморья, и дюны её достигают сравнительно наибольшей высоты: средним числом верхушки их поднимаются на 30-50 метров, а одна дюна близ Ниддена, около середины косы, имеет даже 62 метра высоты, так что после песчаных бугров, возвышающихся в области французских ланд, это—самая высокая дюна в Европе. В начале прошлого столетия коса Курише-Нерунг была еще покрыта лесами; дюны, прикрепленные корнями деревьев, не переходили с места на место под напором ветров, и цветущие деревни, окруженные полями и садами, занимали выходы долин, хорошо защищенных, на краю пресноводной лагуны или внутреннего залива. Внешний берег косы служил тогда большою дорогою путешественникам, отправляющимся из Кёнигсберга в Мемель, и гостинница Зандкруг, на оконечности стрелки, часто бывала наполнена проезжими, которых буря или ледоход задерживали на берегу. Истребление лесов во время Семилетней войны возвратило пескам дюны их подвижность; песчаные холмы пошли странствовать, засыпая по пути нивы и деревни; дорога, которая, впрочем, всегда оставалась голым песчаным пляжем, была совершенно покинута; население исчезло почти все; коса превратилась в печальную пустыню, которую издали можно узнать по её «белым горам», то есть песчаным буграм. Уцелела только часть прежнего леса, в соседстве Шварцорта (Schwarzort, Черное место), деревни с морскими купальнями, которая находится недалеко от северной оконечности длинной косы, и жители которой занимаются рыбною ловлею; но эти остатки некогда обширных лесов, окруженные песком, мало-по-малу уменьшаются: со стороны моря ветер, несущий песчаные частицы, убивает деревья, разрушая их кору постоянным трением об нее песчинок; со стороны лагуны обвалившийся песок засыпает сосны от основания до верхушки, так что впоследствии они снова появляются позади дюны уже в состоянии мертвого дерева. Шварцортский лес, средним числом, каждый год теряет полосу шириною около 11 метров, и если человеку не удастся положить преграду движению тон, то самая деревня будет погребена под грудами песку не позднее, как в начале двадцатого столетия. В настоящее время стараются укрепить песчаные горки при помощи частоколов и насаждений, подобных тем, которые были сделаны на стрелке Зандкруг, для того, чтобы закрепить берега прохода и предупредить засорение фарватера песком; но эта работа одна из самых трудных, по причине огромной массы песку, которую ветер поднимает на берегу и передвигает на 5 или на 6 метров в год к востоку. Эти наносы постоянно расширяют полуостров со стороны его внутреннего берега, и по окраине гафа там и сям видны так называемые «обваливающиеся дюны» (Sturzdunen), выдвинутые своим обрывистым скатом в область вод. Со стороны моря, напротив, берег низменный, чуть волнистый; но у подошвы приморского откоса дюн, в том месте, которое они только что покинули в своем движении на восток, находятся самые опасные топи: вода, которую дожди приносят в изобилии на песчаные горки, опять появляется у их основания, приподнимая мелкий песок; случалось, что люди и лошади были засасываемы в этой топкой почве.

В Курляндской косе (Курише-Нерунг) проходы или каналы, соединяющие внутренний залив с морем, так же, как и в косе Фрише-Нерунг, не раз меняли место. И теперь еще не трудно узнать три слабые точки, бывшие прежде брешами, через которые воды Курише-гафа сообщались с водами Балтики: цепь дюн прерывается в этих трех пунктах; болота и торфяники заменили существовавшие там некогда проходы, и, чтобы помешать морю прорвать еще полуостров, пришлось создать пояс небольших искусственных дюн, при помощи фашин, на которых скопляется песок. Близ южного основания полуострова, отели и купальные заведения местечка Кранц, посещаемого многочисленною публикою во время купального сезона, подвергаются опасности быть залитыми волнами Балтики: на многих точках защитный перешеек имеет всего только около 300 метров в ширину, и если бы не плотины и сваи, которыми он укреплен с обеих сторон, то одной бурной ночи было бы достаточно, чтобы перерезать узкую косу и соединить два моря. Мемельский канал, ныне единственный проход, значительно изменил свою форму и место в историческую эпоху. Еще в начале текущего столетия канал имел километр в ширину; теперь же ширина этого прохода, называемого Tief (глубокий) или Gatt (ворота), не превышает 400 метров от одного края до другого, а канал в собственном смысле имеет всего только от 30 до 70 метров ширины, вследствие чего суда должны входить в него с величайшею осторожностью.

Берега гафов и берега полуострова Замланд, между двумя косами, Фрише-Нерунг и Курише-Нерунг, уже более двух тысяч лет, или, лучше сказать, с незапамятных времен, служат сборным местом для торговцев, приезжающих туда из разных стран за драгоценною смолою, находимою в песке плоского морского берега. Янтарь, высоко ценимый древними народами, есть то чудесное вещество, которое привлекло этрусков и греков к Балтике и заставляло их пролагать дороги через сарматские пустыни. Многочисленные греческие монеты, собранные в Замланде и на ведущих туда дорогах, свидетельствуют о важности этих рынков. Все эти пути от Черного и Адриатического морей до берегов Замланда были наперед указаны торговым людям бродами и немногочисленными перешейками областей, прежде очень болотистых, по которым протекают Одер и Висла; направление древних дорог можно было с точностью определить при помощи греческих монет, этрусских бронз, даже нескольких финикийских предметов, найденных в разных местах археологами. «Тайники» для хранения янтаря, находимые через известные промежутки на этих торговых трактах, заставляют думать, что меновая торговля этим драгоценным веществом производилась преимущественно чрез посредство путешествующих купцов, в роде нынешних франко-канадцев, меховых торговцев, которые разъезжают от одного индейского племени до другого, скупая, или, вернее, выменивая у них шкуры пушного зверя.

В прежнее время искатели янтаря ограничивались раскопками на поверхности берегов, или даже довольствовались тем, что ждали, когда буря выбросит кусочки этой драгоценной смолы на берег. В наши дни поиски производятся более совершенным способом. В 1872 году начали с большим успехом разработывать правильным образом, как настоящие рудники или копи, «синюю землю», где янтарь встречается почти всегда. Кроме того, явилась мысль попробовать искать янтарь в самых водах внутренних заливов или гафов. В 1864 году два рыбака принялись расчищать дно Курляндского гафа, близ деревни Шварцорт, против того места на берегу, где случалось делать счастливые находки. После долгих поисков, они открыли очень богатое месторождение. Тотчас же была применена сила пара к черпанью земли со дна залива, к просеванию вынутой тины, и бедные рыбаки сделались могущественными капиталистами, платящими одной пошлины за право эксплоатации этих подводных копей до 300.000 франков в год. Рабочие должны рыть песок и ил до глубины шести метров, чтобы добраться до янтаря, который всегда попадается смешанный с маленькими обломками дерева (Sprock). Отборные куски янтаря, которые отличаются или большими размерами, или чистотою, или насекомыми, или листьями исчезнувших древесных пород, сохранившимися в их прозрачной массе, ценятся очень дорого, наравне с жемчугом и драгоценными каменьями. В 1874 году добыча янтаря составляла около 175, в 1876 г. около 270 тонн; цена обыкновенных экземпляров различна—от 25 до 180 франков за килограмм; до сих пор найдено в янтаре 1.200 видов различных предметов, минералов, растений и животных. Самая богатая янтарем часть побережья, собственно так называемый «янтарный берег»,—это Брюстер-Орт, наидалее выдвинувшийся в море мыс полуострова Замланда.

Упомянутые раскопки повели к открытию древних лесов, смола которых, сохранившаяся в почве, превратилась в вещество, известное под именем янтаря; ботаники признали в этих растительных остатках тридцать два различных вида хвойных дерев, а также много других древесных пород, осенявших землю в эоценовую эпоху. Но со времени этого янтарного века сколько других лесов сменилось в этой стране! Повсюду находят остатки их, смешанные с различными предметами человеческого искусства, с изделиями из камня, янтаря, бронзы или железа. Так, например, под нынешним лесом деревни Шварцорт, состоящим преимущественно из хвойных дерев, открыты остатки дубовых и других лиственных пород; слой песка в метр толщиною отделяет живой лес от прежнего леса, погребенного в недрах земли. Еще ниже, под вторым песчаным слоем, найдены следы третьего леса, который также занимал всю длину косы Курише-Нерунг. Там и сям, в песке морского берега, встречаются корни тиса, твердые как камень, и представляющие тем больший интерес для натуралиста, что это дерево почти совсем исчезло из лесов Северной Германии.

Древние слои леса, аллювиальных земель, содержащиеся в почве поморья, обнаружили последовательные изменения общего уровня рассматриваемой страны относительно уровня Балтийского моря. Леса, торфяники, лежащие на несколько метров ниже поверхности моря, и в той же местности, морские наносы, поднятые выше крутых берегов, свидетельствуют о противоположных движениях, которые испытывала попеременно почва этой области, находящаяся, так сказать, в постоянном колебательном состоянии. По словам геолога Берендта, одного из самых усердных исследователей морского побережья восточной Пруссии, в наслоениях берега можно ясно различить следы четырех поочередных изменений уровня почвы, именно: два поднятия и два опускания или оседания; но непосредственные наблюдения над морским уровнем, делаемые с начала нынешнего столетия, не позволяют определить с точностью колебания берега: г. Шуман полагает, что твердая земля в этом месте медленно повышается; но другие исследователи приводят цифры, доказывающие противное. Таким образом в настоящую минуту невозможно решить с достоверностью этот вопрос.

Как бы то ни было, несомненно однако, что морской берег, о котором идет речь, оседал еще в недавнюю эпоху. Конечно, одно только открытие древних моховых болот ниже морского уровня не дает еще права заключить, без других доказательств, что почва понизилась. Во многих местах побережья Балтики, между прочим, на острове Узедоме, встречаются торфяники в полном росте, лежащие ниже поверхности моря, от которого они отделены высокими берегами или цепями дюн: эти болота заключают в себе остатки лесов, корни которых, оставшиеся в их естественном положении, находятся теперь на один метр и даже на полтора метра ниже уровня Балтики. Если бы пески прибрежья, выдерживающие нападение волн, вдруг исчезли, то эти леса торфяников сделались бы подводными, и геологи, которым пришлось бы наблюдать их, могли бы увидеть в их теперешнем положении признак оседания почвы. Но во многих местах разность уровней так велика, что едва ли может оставаться какое-нибудь сомнение в умах наблюдателей. Древние пепелища были находимы в восточной Пруссии в местах, лежащих на три метра ниже нынешней поверхности моря, а в Курляндском гафе, у основания одного крутого берега, известного под именем Krantas, оказались подводные леса, пни которых, притупленные водами, были замечены судовщиками: эти леса покрыты слоем жидкой массы, имеющим по меньшей мере четыре метра толщины.

На берегах Померании, между Штетинским и Данцигским гафами, пруды различной величины, отделенные от моря узкими песчаными полосами или стрелками,—очень многочисленны, и вторжения вод Балтики, происходившие, как полагают, вследствие понижения уровня берега, были довольно часты. Прибрежная полоса, ограничивающая на севере озеро Ямунд, в соседстве города Кёслина, была, в начале четырнадцатого столетия, широким поясом земли, покрытым лесами и лугами: в наши дни это узкий и плоский песчаный берег, на который море во время бурь выбрасывает стволы деревьев, вырванные на соседнем дне. Озеро, некогда достаточно глубокое для того, чтобы служить портом, было много раз затопляемо морскими водами и частию засыпано песками; деревня Нейст, разрушенная волнами, вновь построена в другом месте, далее на берегу. Регамюнде, прежний порт Трептова, тоже сделался добычею моря; в конце прошлого столетия еще видны были кое-какие остатки его под поверхностью вод. Точно также только с большим трудом удалось защитить, при помощи плотин и свай, от наводнений часть города Кольберга, при выходе реки Персанте. Близ этого города покрывающие морской берег пески, содержащие много железистых частиц, издают музыкальный звук, когда они приводятся в сотрясение каким-либо ударом, после того как поверхность их достаточно высыхает: это—явление, подобное тому, которое было наблюдаемо во французских ландах, на склонах Синая и во многих других странах.

Ни одна часть балтийских берегов Германии не носит на себе таких явных следов громадной работы размыва, совершенной водами моря, как та область побережья, которая обнимает косу Фишланд в Мекленбурге, полуостров Преров или Дарс в Померании и остров Рюген. С первого взгляда видно, что этот остров прежде составлял часть континента, и что истинным берегом твердой земли был ряд прибрежных бугров, которые тянутся, в виде вала, к западу от Штральзундского пролива. Но от этого древнего материка остался только, так сказать, один скелет. Восточные окраины Рюгена, защищенные остатками береговых утесов и дюнами, довольно хорошо выдерживают разрушительное действие морских вод; но западные берега, не имеющие внешней защиты против волн, во многих местах очень быстро размываются, так что часто в период жизни одного поколения профиль их изменяется заметным образом. В ноябре 1872 г., во время сильной бури, волны разбушевавшагося моря прорвали почти все береговые плотины на полуострове Дарс, затопили его поля, и вся эта страна неминуемо превратилась бы в песчаную мель, если бы не были воздвигнуты на берегу моря многочисленные оградительные валы. Точно также жители Рюгена знают, что их остров, или вернее группа островов, тает у них под ногами, и их народные предания, смешанные с баснословными сказаниями, содержат рассказы о том, как, вследствие последовательных наводнений, земля, на которой они обитают, была постепенно отделяема от континента и разрезываема на полуострова, соединенные один с другим узкими перешейками. Говорят, что в историческую эпоху, даже в 1309 году, островок Руден, лежащий теперь близ Узедома, в расстоянии около 10 километров от ближайшего к нему мыса на Рюгене, составлял еще часть этого острова. Еще недавно этот островок был гораздо больше, чем ныне, судя по тому, что в Тридцатилетнюю войну Густав Адольф мог высадиться на нем со всею своею армиею и расположиться там лагерем.

Остров Рюген, замечательный своими странными контурами, не менее любопытен своим геологическим строением. Это, так сказать, немецкая Скандинавия, ибо он состоит большею частью из пластов, образующих на юге продолжение формаций Скании и Зеландии, да и политически он составлял прежде часть Дании и Швеции. В целом, остров Рюген и его полуострова состоят из меловых пластов, которые возвышаются там и сям, преимущественно на восточном берегу, в виде белых утесов, господствующих над волнами Балтики. Скала Кенигсштуль или «Королевский престол», в маленькой горной массе или плоскогорье Штуббенкамер, поднимается почти вертикально на высоту 130 метров над поверхностью моря. Эти крутые стены прерываются узкими оврагами, с таким же крутым скатом, как «valleuses» в Нормандии, но не такими, как они, бесплодными, в непосредственном соседстве с морем. Так как вода Балтики имеет очень слабую соленость, то леса плоскогорья могут продолжаться по оврагам до самого берега моря, и волны без вреда осыпают своими брызгами корни буков. Арконский мыс, на котором теперь стоит маяк, менее возвышен, чем Штуббенкамер; но, выдвигаясь далеко в открытое море, по направлению к Скандинавии, его разорванные, зазубренные скалы, над которыми кружатся темные тучи птиц, имеют более грозный вид: здесь, в городке Арконе, еще в половине двенадцатого столетия стоял храм бога балтийских славян, венедов (вендов), Святовида или Святовита, идол которого представлял великана с четырьмя головами, смотревшими в разные стороны. Почти на всем пространстве острова эти известковые пласты, обломки которых дают грузы мелу галеассам Балтики, покрыты наносными формациями, глинами, песками или валунами, большими глыбами скандинавского гранита, принесенными плавающими ледяными горами и полями во времена ледяного периода. Геологические исследования обнаружили, что меловые слои острова Рюгена не совершенно горизонтальны: они согнуты в складки во многих местах и в массе наклонены с северо-запада на юго-восток. Форхгаммер приписывает это наклонное положение пластов мела качательному движению, которое, по его мнению, имело место под почвою; Джонстроп и Бернгард Котта видят в нем следствие громадной тяжести эрратических камней, принесенных пловучими льдами. Маленькия озера, круглые болота, рассеянные в разных частях острова, занимают провалы меловых пластов. Пещеристая почва осела, оставив пустоты в форме воронок, которые затем наполнились водою; некоторые из этих углублений уже засыпаны наносами и заросли мхом, из которого образовался торф.

Между различными областями балтийской Германии, остров Рюген и Мекленбург всего лучше сохранили следы населений, которые обитали там ранее того времени, когда для этой страны началась писаная история. На Рюгене остатки укрепленных станов до того многочисленны, что сложилась легенда о богине-великанше, которая, будто-бы, рассыпала их из своего передника. Исследования археологов показали, что эти крепостцы по времени происхождения относятся к последним векам язычества, и что, по крайней мере, одна из них, Ругард, то-есть «око Рюгена», центральный сторожевой пункт острова, служила укрепленным замком даже в христианскую эпоху. Литературные сказки, сочиненные в семнадцатом столетии некоторыми чересчур усердными комментаторами Тацита, изображают одно из этих древних укрепленных становищ, расположенное под тенью густого букового леса, как остатки храма богини земли Герты, таинства которой совершались, будто бы, на берегу маленькаго соседнего озера. В Мекленбурге укрепленные станы встречаются также в большом числе; но там они находятся по большей части не на крутых холмах, как на острове Рюгене, а среди болот и озер, где защищаться было легче. При первых же разведках исследователи прудов или лагун и моховых болот Мекленбурга открыли около трех сот свайных поселений, которым наследовали нынешние города на тех же самых местах. Так, например, Мекленбург, сообщивший свое имя всей стране, Шверин, Старый Висмар в начале были просто озерными замками или крепостцами. Воллин или Юлин, древняя Винета, прославленная средневековыми хрониками, также занимает местоположение древних свайных построек, как доказали раскопки, предпринятые в 1871 году, под руководством Рудольфа Вирхова. Летописцы рассказывают, что в двенадцатом столетии жители края имели пребывание по большей части «среди болот и озер». По всей вероятности, у них были одновременно хижины на твердой земле и убежища на воде; обыкновенно они проводили время на берегу со своими стадами, а свайными постройками пользовались только в минуты опасности. В лесах и теперь еще встречается множество искусственно-выкопанных ям, которые несомненно служили жилищами, и древности которых, относящиеся, по времени происхождения, к каменному веку, сходны с предметами человеческого искусства, находимыми в древних озерных селениях окрестной местности. В Мекленбурге же особенно многочисленны могильные курганы, и в остатках, которые они содержат, Лиш различил произведения целого ряда доисторических веков, от расколотого камня до железных орудий.

Кто бы ни были языческие народы, воздвигшие эти укрепленные лагери и могильные курганы Северной Германии, во всяком случае не подлежит сомнению, что в ту эпоху, когда для этих областей начинается история в собственном смысле,—славяне занимали почти все равнины, которые тянутся на восток от Эльбы или Лабы; даже по другую сторону этой реки мы находим много славянских городов, которые свидетельствуют о том, как далеко подвинулась славянская раса в направлении к западу Европы. Во многих странах, принадлежащих к бассейнам Эльбы, Одера, Вислы и промежуточных рек, все названия мест, за исключением имен, относящихся к ново-основанным поселениям,—славянского происхождения, и некоторые из них доныне сохранились в своей первоначальной чистоте. Некоторые текучия воды Мекленбурга до сих пор носят название Rieka (река), как многие потоки в Австрии и Турции; буковые леса оставили наименование «Буковины» некоторым местностям берегов Балтики, подобно тому, как они дали имя одной провинции Австро-Венгерской империи; в этой северной области тоже есть Белграды и Краковы. При помощи названий мест можно бы было определить, в общих чертах, древнее состояние культуры и самый вид края: мы видим, где стояли крепкие замки и хутора, где находились мельницы и мосты, где тянулись луга, леса, сады и огороды, где преобладали сосны, где бук или дуб.

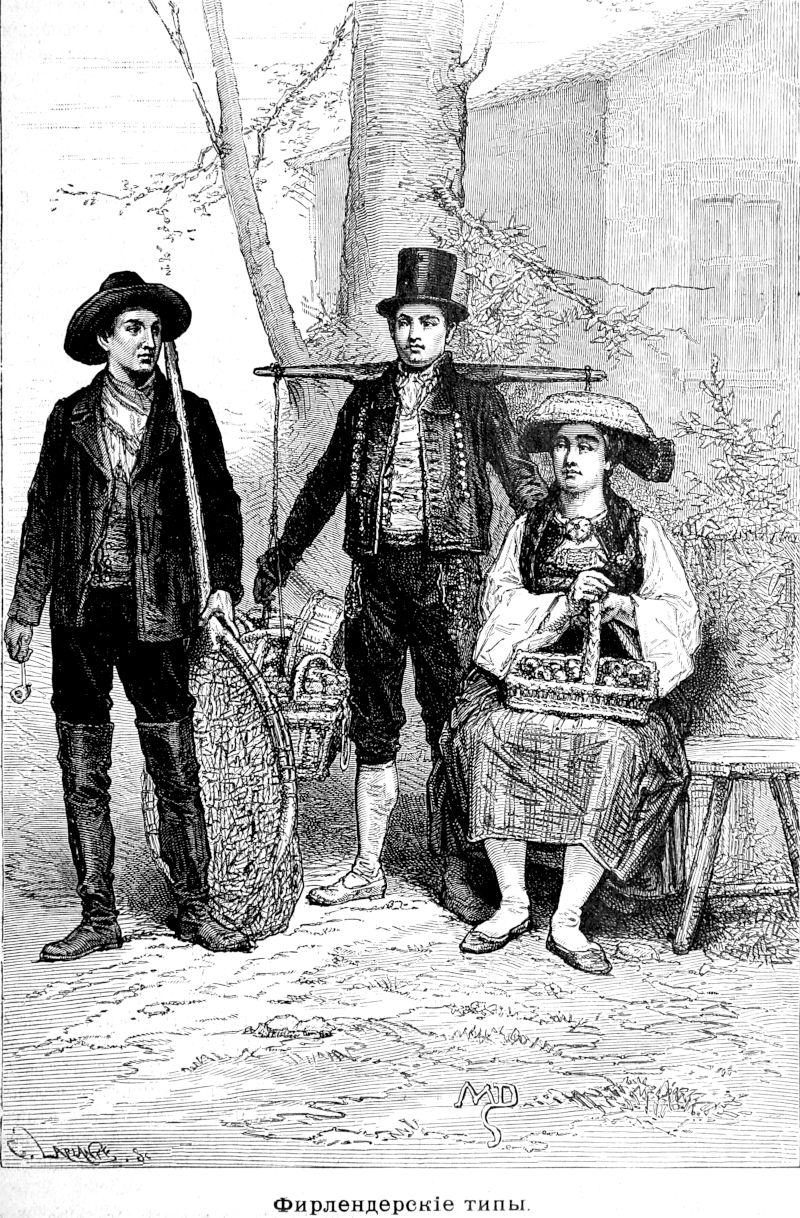

В эпоху крушения Западной Римской империи и великого переселения народов германцы двинулись к Галлии, а славяне в Германию; но, несколько веков спустя, произошло перемещение в обратном направлении: франки стали теснить назад саксов, а саксы—венедов или вендов. Почти везде различные народцы и племена приходили между собою в столкновение с оружием в руках; победители истребляли побежденных или обращали их в рабство. Страшные войны свирепствовали между двумя расами, славянскою и германскою, в особенности в бассейне Вислы; но во многих местах отлив немцев к прежним германским территориям совершался также и мирным путем: земледельцы, овладевшие необработанными и незаселенными землями, ремесленники, призванные в города или поселившиеся в них в качестве друзей, сделали для германизации страны не менее, чем завоеватели, вооруженные мечем и копьем. Так, например, в Померании (по-немецки Pommern), то-есть балтийском поморье, люди, изменившие мало-по-малу язык и нравы туземного населения края, были не кто иные, как мирные колонисты из Фрисландии и Голландии, вынужденные покинуть родину, вследствие опустошительных наводнений Северного моря. Под давлением, все более и более усиливавшимся, германского элемента, славяне удалились сначала из городов, затем из больших местечек, на берега озер и болот, в глухия уединенные места, где они существовали продуктом рыбной ловли; в бассейне нижнего Одера их жалкия деревушки известны были у немцев под именем Kietzen, от слова, означавшего рыболовные сети. Они исчезли по большей части безвестно: на острове Рюгене в начале пятнадцатого столетия умерла последняя женщина, говорившая еще древним вендским наречием. Нашествие немцев на славянские земли сопровождалось введением в этих землях новой религии. Переселенцы из Вестфалии и саксонских земель, оттеснившие славян в бесплодные области песков и болот, принесли с собою, после Карла Великого и св. Бонифация, христианские обряды и традиции язычества, отличные от преданий и верований, которых держались венеды. Последние чтили вербу и бузину, первые смотрели на дуб, как на самое священное дерево; они почитали других животных, употребляли другие заклинания, чем славяне. Различные ученые сделали любопытный сравнительный этюд заклинательных формул и суеверий, где обнаруживается многоразличное происхождение жителей.

Известно, что в верхнем бассейне реки Шпре существует еще этнографический остров венедов или вендов, окруженный со всех сторон немцами и усеянный внутри германскими поселениями: это единственный видимый остаток славянского мира на скате Эльбы (Лабы), лежащем на севере Исполиновых гор,—цепи, большая часть которой, как кажется, с древнейших времен была населена немецким племенем. Но в бассейне Одера славяне держатся еще сплоченною массою или нациею, граница которой ясно очерчена различием расы и еще более различием религии, ибо славяне, исповедующие католическую веру, окружены немцами-протестантами; около 10.000 чехов образуют в бассейне Глац (Кладско) как бы этнографический полуостров Богемии, а близ восточной оконечности Силезии более пятидесяти тысяч моравов населяют отчасти округи Ратиборский и Леобшюцкий. В Силезии берега верхнего Одера до слияния его с Нейсою, в Познани берега реки Варты до Бирнбаума (Miedzychod), принадлежат к области польского языка, несмотря на все усилия—в последнее время сделавшиеся особенно энергичными—онемечить край при помощи школ, в которых употребление польского языка запрещено. В эти последние годы правительство вычеркнуло на карте польские имена большого числа деревень, и эти последние отныне именуются оффициально немецкими названиями, неизвестными самим жителям. Не говоря уже о Вильгельмсгофах и Бисмаркгофах, неожиданно появившихся в великом герцогстве Познанском, можно указать множество других примеров онемечения названий мест: так, «Каменец» переделан теперь в «Штейндорф»; «Радзеево» превратилось в «Гогензее»; «Ходзеж» перекрещено в «Познанский Кольмар», Kolmar in Posen, как бы для того, чтобы напомнить завоеванным полякам другое присоединение, сделанное на западной окраине немецкой империи. Что еще гораздо более, чем административные мероприятия, способствует доставлению немецкой речи действительного преобладания в промежуточном поясе языков,—это то, что во многих местностях польским наречием говорит только низший класс, простонародье; те же, кто получает воспитание, знакомятся с миром промышленности, торговли, даже с миром мысли чрез немцев. Крестьяне Верхней Силезии, наречие которых отличается от настоящего польского языка отсутствием зубной буквы т, всегда заменяемой шипящим звуком, не знают национальной литературы и, вследствие того, легко поддаются немецкому влиянию; однако, существующие в крае польские журналы и газеты поддерживают употребление национальной речи. Подобно тому, как это было некогда в Мекленбурге и в Померании (Поморье), многие из городов Силезии и великого герцогства Познанского онемечиваются мало-по-малу; новые люди, являющиеся заселять их,—немцы и евреи, которых статистика тоже помещает под рубрикою германцев; ни один из больших городов Познани, не исключая даже священного города Гнезно, церковной столицы Польши, резиденции архиепископа-примаса, не имеет больше половины польских жителей. Славяне, с своей стороны, держатся в деревнях, где в последнее время относительное число их даже значительно увеличилось, вследствие выселения немцев в Россию и Новый Свет. Поляки, хотя у них тоже есть колонии и журналы в Америке, например, в Чикаго, в Нью-Йорке, эмигрируют мало, и потому они продолжают составлять главную массу сельского населения. По оффициальной статистике, польское и немецкое население провинции Познань представляло следующие цифры:

| Поляков | Немцев | |||

| 1815 г. | 615.000 | или 79,4% | 160.000 | или 20.6% |

| 1858 г. | 783.000 | „ 56 „ | 620.000 | „ 41 „ |

| 1871 г. | 880.000 | „ 54,8 „ | 725.000 | „ 45,2 „ |

| 1880 г. | 937.000 | „ 55 „ | 766.400 | „ 45 „ |

| 1890 г. | 1.047.409 | „ 60,1 „ | 697.265 | „ 39.9 „ |

При этом, однако, нужно принять во внимание то обстоятельство, что оффициальные статистики, все немцы, не упускают случая порадеть, в своих исчислениях, расе политически-господствующей: этой расе они неизменно приписывают наибольшую часть жителей страны, которые говорят в одно и то же время двумя языками; в прежнее время они считали в числе немцев всех, кто только понимал немецкую речь, даже тех, фамилия которых имела немецкое происхождение или звучала на немецкий лад, хотя бы роды, к которым принадлежали носившие подобные фамилии, уже многие столетия были чисто польскими. Способные и очень искусные в механических работах, поляки, вообще говоря, беднее немцев, и между ними преимущественно вербуются чернорабочие и фабричные мастеровые; однако, около половины крупных имений находится еще в руках польского дворянства. Если Верхнюю Силезию немцы часто называют «прусскою Сибирью», то это не только за её суровый континентальный климат, но, может быть, еще более по причине её польского населения, к которому чужеземные завоеватели края считают себя в праве относиться с нескрываемым презрением.

Наименее цивилизованными между поляками, принадлежащими к прусскому государству, считаются те, которые известны под именем мазовян или мазуров. Они населяют озерную область на востоке от Вислы и ведут по большей части довольно убогую жизнь. Лет пятьдесят тому назад их деревянные избы были обыкновенно крыты соломою, а пазы между бревнами затыкались мхом. В некоторых местах хижины были наполовину вырыты в скате косогора; обитатели этих местностей вели еще жизнь троглодитов. Пища мазуров состоит главным образом из картофеля, и, к сожалению, нужно прибавить, что огромные количества этих клубней употребляются, кроме того, на фабрикацию водки, и что пьянство составляет общий порок. Даже грудных детей усыпляют при помощи глотка вина, и одним из главных лакомств стола считается вареная смесь меда с водкою—так называемый «крупник», который едят вместо варенья.

Рядом с мазурами, на берегах большого озера Спирдинг и в соседстве с дремучим Иоганнисбургским лесом, который соединяется, по ту сторону границы Царства Польского, с лесами Остроленки, живут русские, покинувшие отечество из-за религиозных причин. Это раскольники секты филиппонов или последователей епископа Филиппа, те самые, которых мы уже встречали в Румынии под именем липованов, сокращенным из «Филиппованы»; их называли также «убийцами» и «поджигателями», хотя это люди очень мирные и даже считающие преступлением ношение оружия. Польша была их первым убежищем; но когда и здесь их стали преследовать, они просили приюта у Пруссии, которая охотно приняла их, имея в виду заселить этими эмигрантами и привести в культурное состояние пустынные местности зенсбургского округа. Филиппоны действительно превратили в цветущие поля прогалины в отведенных им лесах и основали прекрасные, богатые села, тогда как прусское правительство, оставаясь глухо ко всем их жалобам, насильно навязало им воинскую повинность, от которой они во все времена энергически отказывались.

Из двух берегов Нижней Вислы—левый или западный может быть назван по преимуществу славянским, с этнографической точки зрения. На этом берегу находятся земли наименее плодородные; оттого они и были оставлены туземным жителям, полякам, тогда как более плодоносные равнины правого или восточного берега, и особенно аллювиальная страна, завоеванная между Вислою и Ногатом, сделались большею частию земледельческою добычею немецких колонистов, потомки которых и доныне занимают эту область. Вердеранцы, жители вердеров или островов Вислы(по-польски жулавы), суть по большей части правнуки фламандцев и саксонцев, которые были призваны в край тевтонскими рыцарями для осушения их болот: глядя на этих поселян с белокурыми волосами и голубыми глазами, с широкими плечами, с тяжеловатою походкою, с медлительным, но решительным жестом, подумаешь, что видишь перед собою чистых голландцев; и точно—многие из них прямые потомки меннонитов, которые переселились сюда из Нидерландов во второй половине шестнадцатого столетия, чтобы уйти от религиозных преследований испанского правительства. Другие элементы населения рассматриваемой области состоят, правда, из славян, но земля не принадлежит им. Массы польских крепостных, бежавших от своих господ, искали убежища на низовьях Вислы, где неволя была не так тяжела; потомки этих невольных переселенцев и теперь еще доставляют почти весь контингент сельскохозяйственных работников.