Глава II Немецкия Альпы.

Тироль и Форарльберг, Зальцбург, Каринтия, Штирия.

На восток от Швейцарии могучая система Альп продолжается во всей своей красе до северного берега Адриатического моря. В этой части южной Германии главные группы гор колоссальностью и величественным видом своих вершин мало уступают исполинам Мон-Розы, Бернского Оберланда, Бернинской цепи; но за группою Высоких Тауеров, между Тиролем и Зальцбургскою областью, только немногие вершины поднимаются выше пояса вечных снегов, и промежуточные долины не изливают уже в равнины широких ледяных рек. Грос-Глокнер, возвышающийся, точно громадная белая цитадель, составляет восточный предел больших Альп. На восток от этого пика, горы принимают совершенно другой характер: они уже не образуют отдельных массивов, но тянутся в виде длинных расходящихся цепей, отделенных одна от другой глубокими долинами. В целом, эта гористая область имеет форму веера, продолжаясь на северо-восток до равнин Австрии, на восток—до венгерской низменности, на юго-восток—до Балканского полуострова. Альпы постепенно увеличиваются в ширину: тогда как между Зальцбургом и Удине основание их около 160 километр., к югу от Вены оно уже имеет не менее 300 километр. ширины: но соразмерно тому уменьшается их высота, и когда горы сливаются с плоскогорьем Истрии, они уже совершенно утратили тот величественный вид, которым поражают гигантские куполы и пирамиды швейцарских горных цепей. Общая поверхность пространства, занимаемого австрийскими Альпами, в два раза превосходит площадь всей Швейцарии.

Замечательно, что в системе австрийских Альп глубокия бреши открываются между самыми высокими массивами, как бы для того, чтобы разрезать их на совершенно отдельные звенья,—явление, довольно редкое в орографии континентов. Один из таких разрезов, через который долина Инна имеет непосредственное сообщение с долиною Эча или Адижа, идет по восточной границе Швейцарии, составляя естественный рубеж. На самом пороге раздела, называемом Решен-Шейдек, лежит маленькое озеро, откуда вытекает ручеек, превращающийся далее в реку Эч; идя вдоль берегов этого ручья, прокладывающего себе дорогу к Адриатическому морю, мы почти не замечаем уклонения почвы от горизонтальной плоскости; далее следуют два другие озера, образуемые скоплением вод, задерживаемых огромными обвалами с гор. Эти озера лежат среди пастбищ, в так называемой Мальзенской степи (Malser Haide), и, проходя по этой местности, можно бы было подумать, что находишься в равнине, если бы не резкий ветер, дующий из одной долины в другую, и не снежные вершины, возвышающиеся вдали над длинными отлогими покатостями. Ниже, близ деревни Малье, швейцарцы Граубюндена одержали в 1499 г. большую победу над австрийскими тирольцами: это была их Моргартенская битва.

Другая впадина, которая тоже соединяет долину Инна с долиною Эча (Адижа), но не делая длинных обходов на запад, к границе Граубюнденского кантона, пересекает, по направлению с севера на юг, весь вал гор и дает проход бреннерской дороге, наименее высокой из всех путей, которые ведут через хребты Больших Альп, поднимающихся, средним числом, до высоты 3.000 метр. слишком. К этой огромной бреши присоединяется другая, еще более глубокая, которая тянется с запада на восток, между р. Риенц, притоком Эча, и Дравою, одною из главных рек дунайского склона. Линия водораздела между бассейнами Эча и Дуная так мало возвышается над уровнем окружающей местности, что ее трудно заметить, почему противоположные скаты этого водораздела справедливо рассматривают, как части или продолжения одной и той же долины, известной под именем Пуштерталь. Река Риенц, так сказать, колеблется в выборе направления перед тем, как начать спускаться к Адриатике: простого обвала мелких камней поперег её ложа было бы достаточно для того, чтобы заставить ее направить свой путь к Черному морю. Понятно, какое важное значение должны были иметь, в мирных переселениях народов и в их завоевательных походах, эти два великие естественные пути, проходящие через толщу Альп. Бреннер и Пуштерталь составляют, так сказать, жизненные центры в великом организме Европы. Многие другие, менее важные, впадины, параллельные долине Пуштерталь, дали возможность проложить через Австрийские Альпы большие дороги и даже рельсовые пути, идущие по направлению с востока на запад.

В геологическом отношении эти горные группы резко различаются между собою. Однако, если не обращать внимания на бесконечное разнообразие подробностей, то оказывается, что в целом система Австрийских Альп представляет некоторую правильность. Горы главной цепи, вообще говоря, самые высокие, состоят из кристаллических каменных пород, тогда как к северу и к югу от этой средней линии поднятия, породы, входящие в состав возвышенностей, принадлежат к позднейшим формациям. Северные Альпы почти по всей своей массе образованы из известняков; напротив, южные, обращенные своими крутыми склонами к Италии, представляют чрезвычайное разнообразие пород: тут мы находим сланцы, песчаники, порфиры, красные и черные, известняки и в особенности доломиты. Впрочем, нужно заметить, что обычные географические деления рассматриваемой системы гор на Альпы Ретийские, Норийские, Карнийские, Юлийские, по порядку их следования в направлении с запада на восток, ни мало не соответствуют различиям их геологического строения и не составляют естественных групп; придуманные римлянами, которые были знакомы только с южным склоном названных гор, эти деления только для них и могли иметь цену. В Австрии так же, как в Швейцарии и во Франции, Альпы делятся на известное число массивов, из которых каждый как бы составляет отдельную второстепенную систему.

Первая группа принадлежит Австрии только одним из своих склонов: это цепь Ретикона, на севере от Граубюндена, с которой спускаются в Монфаконскую долину прекрасные ледники Шезаплана (Scesaplana), и которая продолжается на юго-восток Фермунтом или «Vertmont» и другими вершинами, не уступающими по высоте вершинам швейцарской цепи Сельвретта. Впрочем, эти горы, ограниченные на западе глубокою долиною Инна, совершенно отделены от других горных масс Австрийских Альп (высота Шезапланы 2.968, Флюхтгорна 3.396 метр.).

Главная альпийская группа Австрии, Ортелесшпице или вернее Ортелер, тоже отделена от других гор Тироля глубокою долиною реки Эч (Адиж); она скорее соединена с швейцарским пиком Умбрайль (Piz Umbrail) посредством очень высокого хребта, через который проходит самая возвышенная колесная дорога в Европе, так называемая дорога Стельвио. Эта группа возвышается вне центральной оси Больших Альп и составляет часть южного пояса гор. Высшая вершина её, собственно так называемый Ортелер, имеющий форму пирамиды, представляет великолепную доломитовую массу, с резко очерченными расселинами, с крутыми, почти отвесными скатами, с длинными бороздами, наполненными льдом; на юго-востоке эта вершина соединяется с огромными ледяными пространствами Цуфалль и Форно посредством веерообразного глетчера Сульден-Фернер, который замечателен, между прочим, тем, что поверхность его усеяна множеством морен, по обилию которых он занимает едва-ли не первое место между всеми альпийскими ледниками. Ортелер—самая высокая гора Австрии, хотя высота её не достигает полных 4.000 метр.; вместе с тем это одна из наиболее доступных между высокими горами, так как первые восхождения на нее были совершены уже в начале текущего столетия. И, несмотря на то, эта великолепная вершина, этот гигант Австрийских Альп, который хорошо виден с колокольни Миланского собора, откуда он представляется остроконечною пирамидою, высоко поднимающеюся над всеми другими соседними вершинами, была до последнего времени сравнительно мало посещаема туристами. С Ортелера и в особенности с некоторых из окружающих его гор, как например с Конфинале, открывается чудная панорама, тогда как сам Ортелер, наблюдаемый с хребта Стельвио, имеет величественно-грозный вид. Другая группа высоких вершин, с цирками, наполненными льдом, примыкает непосредственно к цепи Ортелер, от которой она отделена с северной стороны только долиною Тонале: это—группа Адамелло, обращенная к Италии очень крутым скатом. На этих полуденных склонах древние ледники почти совершенно растаяли, но с высоты вершин везде видны следы громадной ледяной реки, которая некогда была величайшим глетчером всей альпийской системы; к югу от Гардского озера веронские равнины скрыты от взоров за высокими моренами, смутно виднеющимися на горизонте, подернутом синеватой дымкой.

Высота вершин: Ортелер—3.906 метр.; Тонале (проход Тональ)—1.876 метр.; Адамелло—3.557 метр.; Чима-Презанелла—3.561 метр.

Эцтальская горная группа, лежащая к северу от верхней долины р. Эч, имеет еще более определенные границы, чем Ортелерская цепь. Вместе с горами Штубайскими на северо-востоке и Сарнтальскими на юго-востоке, эта группа образует почти остров скал, окруженный со всех сторон водами горных потоков и ручьев, ибо она соединяется с другими группами только посредством двух порогов—на востоке хребтом Бреннер, на западе хребтом Мальзер-Гайде, которые представляют самые низкие проходы во всей этой системе возвышенностей, на пространстве более 800 километр. от Лигурийских Альп до Альп Штирии. Между этими двумя глубокими впадинами возвышается, словно крепость с тысячею башен, громада колоссальных скал и покрытых вечным снегом остроконечных пиков. Эцтальские горы составляют самую возвышенную группу в альпийской области Австрии; самая высокая их вершина, Вильдшпице, правда, уступает высотою Ортелеру и Грос-Глокнеру, но за то эта группа содержит целую сотню вершин, достигающих высоты 3.000 метр., а фундамент, на котором стоят все эти пики, поднимается до высоты 1.620 метр. Географ Зонклар вычислил с математическою точностью объем Эцтальских гор и нашел, что эта масса, будучи разложена равномерно на её основании, образовала бы параллелепипед высотою в 2.540 метр. Ущелья, отделяющие одну вершину от другой, наполнены ледниками (всех ледников до сих пор насчитали 229), из которых один, называемый Гепач, есть самый большой глетчер в Австрийских Альпах; более седьмой части всей поверхности этой группы покрыто фирновыми полями и ледяными массами.

Длина ледников Эцтальских Альп в 1857 году, по Зонклару:

Ледники: Гепач 11.300 метров; Гургль 9.991 метр.; Гинтерейс 9.180 метр.; Мурцолль 8.825 метр.; Миттельберг 7.821 метр.; Фернагт 7.563 метра.

Эцтальские горы замечательны также очень возвышенным положением находящихся на них деревень и поселков. В верхней долине реки Эц (Oetz), впадающей в Инн, и от которой вся эта группа гор получила свое нынешнее название, многие дома, где живут постоянно, построены на высоте более 2.000 метр. Но если вся центральная часть эцтальской группы своими бесконечными льдами и снегами, своею полярною стужею напоминает Лабрадор, то окружающие ее предгорья оканчиваются в долинах Инна и Эча живописными склонами, с очаровательными долинами. На севере все выступы гор, все предгорья в окрестностях Инсбрука усеяны красивыми виллами и хорошенькими деревеньками; на юге тянется райская долина Австрийских Альп, Финчгау, орошаемая верхним течением реки Эч и охраняемая городом Меран и знаменитым тирольским замком, древним акрополем этой провинции.

Высота вершины Вильдшпице—3.776 метр.; вершины Вейскогель—3.742 метра.

К востоку от Бреннера, система Альп вскоре опять выступает во всей громадности своего рельефа и образует так называемые Высокие Тауерские горы (Hohe Tauern), которые тянутся по направлению с запада на восток, на пространстве около 150 километр. Эти горы, подобно горам всех других альпийских групп, делятся на несколько второстепенных массивов, но в целом они представляют, по способу своего расположения, настоящую цепь, пускающую из себя во все стороны отрасли, на подобие ветвей исполинского дерева. Главный гребень, идущий от Бреннера до хребта, называемого Арльшарте, имеет форму дуги, изогнутой в северном направлении и слегка заворачивающейся на обеих оконечностях. Хребты, заключающиеся между пиками этого главного гребня, лежат очень высоко относительно соседних вершин: отсюда и произошло название Hohe Tauern, то-есть высокие выемки или вырезки (?), даваемое этой части альпийской системы. Это выражение Tauern (по мнению Фиккера, оно означает башни, как фран. tours или английск. towers), применяется вообще ко всем горным проходам, и, вероятно, этим-то брешам или впадинам гребня древние населения края и обязаны названием таурисков, под которым они были известны во времена римлян.

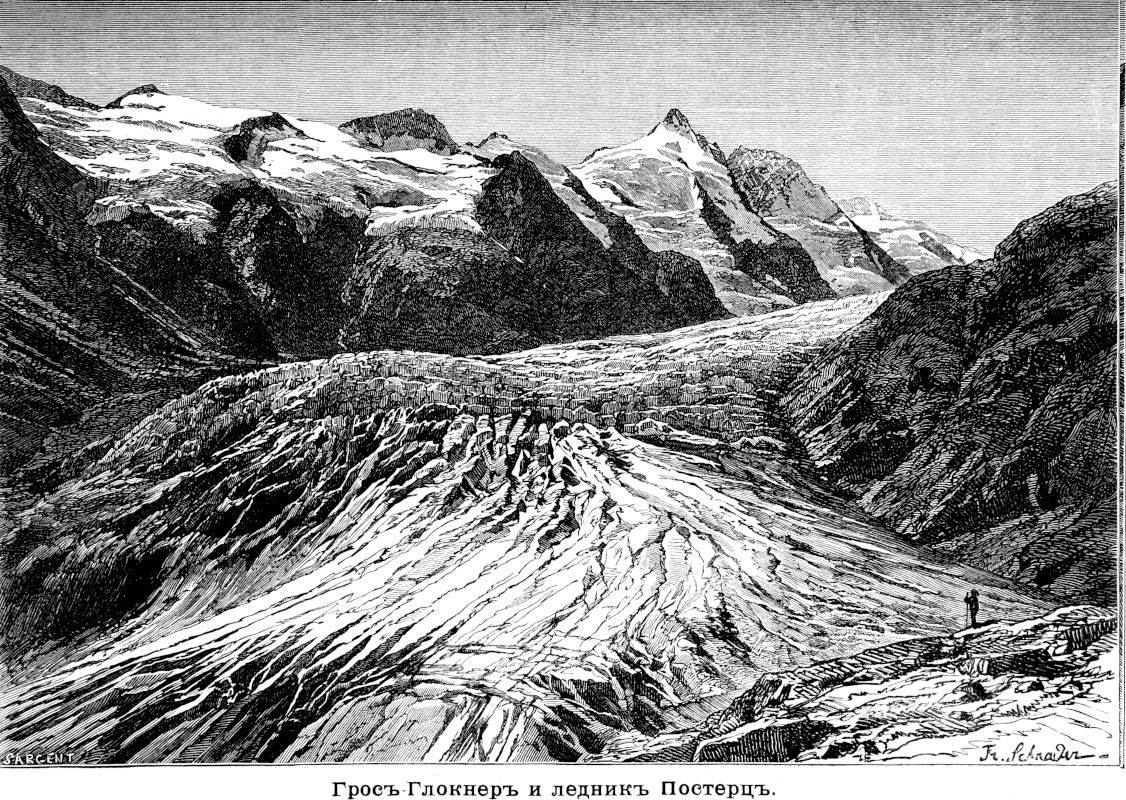

Цепь Гоге-Тауерн есть, быть может, вместе с группой Эцталь, из всех альпийских областей наилучше исследованная в деталях её строения. Известный орограф Зонклар провел целые годы в измерении вершин, углов и отлогостей этой цепи; он знает протяжение всех её фасов и геометрический объем всех её массивов. Зонклар перечисляет сотни пиков с их различными высотами и более двух с половиной сотен (254) глетчеров, или по-местному Keese, с обозначением для каждого из них особо величины фирновой и ледяной поверхности. По его вычислениям выходит, что средняя высота всех вершин главного гребня равна 2.850 метр., а средняя высота всей Тауернской цепи, рассматриваемой как одна каменная глыба с параллельными гранями, равна 1.912 метр., то-есть составляет около трех четвертей высоты, которой достигла бы Эцтальская группа, превращенная в правильный параллелепипед. Благодаря соседству Зальцбурга и гаштейнским минеральным водам, привлекающим многочисленную публику, Тауернские горы не менее знакомы художникам и любителям природы, чем геометрам и картографам. Их колоссальные вершины, которых, лет двести тому назад, никто не знал даже по имени, теперь сделались сборным пунктом путешественников. В настоящее время многие отваживаются взбираться даже на громадный, нависший над пропастью, фронтон из снега, наносимый ветром на остром ребре Грос-Венедигера, и уже с 1799 г. стали подниматься на верхушку Грос-Глокнера, проходя по тонкой полосе льда, заграждающей доступ к ней. Однажды даже среди зимы, 13 января 1853 года, нескольким смельчакам удалось взойти на эту гору, самую высокую в Австрии, после Ортелера. Грос-Венедигер, тоесть «Большой Венецианец», находящийся под меридианом Венеции, стоит почти как раз в центре Высоких Тауернских гор, тогда как Грос-Глокнер, как это часто бывает с высшими точками горных цепей, лежит к югу от главной оси, на отдельной группе возвышенностей. Восточные стены этой величественной горы (Грос-Глокнера), обращенные к Каринтии, возвышаются на 2.000 метров над огромным Пастерценским ледником, могучею замерзшею рекою, имеющею не менее 10 километров в длину.

Высота: Грос-Глокнера 3.799 метр.; Грос-Венедигера 3.674 метр.; Анкогеля 3.253 метра; Арльшарте 2.204 метра.

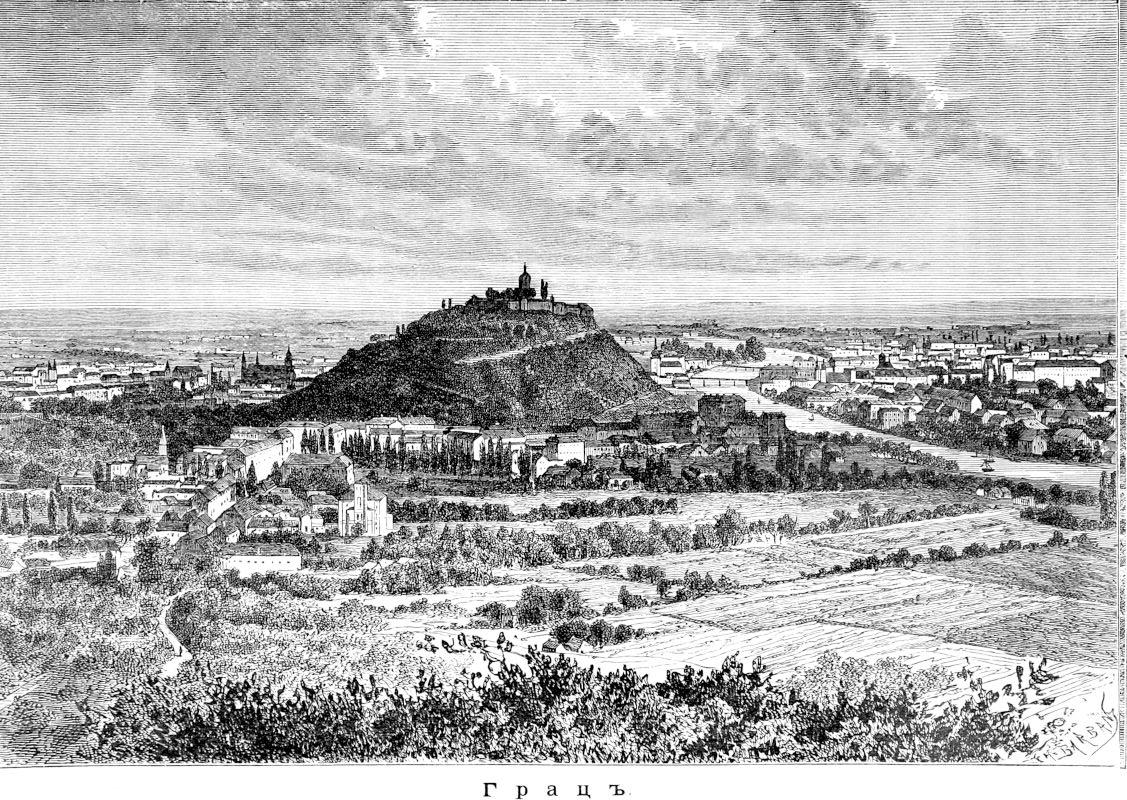

Обыкновенно под общим именем Тауернов, «Tauern», понимают все Норийские Альпы, лежащие к востоку от Арльшарте, но вернее было бы рассматривать их как цепи, отличные от Тауернских Альп, потому что они гораздо ниже, и «вырезки», или впадины, гребня дают проход не узким тропам, заносимым сугробами снега, а широким колесным дорогам. В геологическом отношении, горы, господствующие с северной и с южной стороны над верхнею долиною реки Мур, принадлежат, так же, как и колоссальные группы Эцталя, Венедигера, Глокнера, к кристаллическим формациям, так как масса их состоит из гранита, гнейса, древнейших сланцев; но тем не менее общий вид вершин здесь уже совершенно иной, по причине их меньшей высоты и хвойных лесов, которые их покрывают, замаскировывая все выступы скал. Северная цепь, которая отделяется от Высоких Тауернских гор непосредственно на востоке от группы Анкогель, есть самая возвышенная, но она не содержит ледников, и только некоторые из её вершин достигают пояса постоянных снегов; горные проходы с широким отверстием спускаются до области лесов; горы здесь уже не поражают грандиозными формами, отвесными кручами, неприступными ледяными массами, но зато они приятно ласкают взор своими очаровательными долинами, своими живописными лесками и пастбищами; только весною эти горы опасны своими снежными лавинами, которые освобождают их от снежного покрова. Южная цепь, которая тянется между Муром и Дравою, под именем Штирийских Альп, еще ниже, чем северная, и при том она более нагревается солнцем; поэтому ни одна из её вершин не проникает в область вечного снега. Разрезанная широкими брешами на множество отдельных кряжей, она имеет во многих местах вид простой цепи холмов, и даже совершенно прерывается на севере от Граца, в том месте, где воды реки Мур проложили себе путь на юг, чтобы соединиться с потоком Дравы. За этим разрезом Штирийские Альпы, изгибаясь постепенно на северо-восток, образуют массив Земмеринг, прославившийся устройством через него железной дороги; затем мало-по-малу понижаются между долиною Лейты и Нейзидлерскою озерною равниною, и, наконец, пропадают в Венгрии, на правом берегу Дуная. Скромная цепь холмов, которая видна в местности, лежащей к югу от Пресбурга, и на-встречу которой с противуположной стороны придвигаются Малые Карпаты, так что между обоими рядами высот остаются только узкия ворота, через которые протекает Дунай, есть последнее вызвышение великого центрального вала Альп. Геологическое строение скал на обоих берегах этой реки не оставляет никакого сомнения в этом отношении: некогда две большие горные цепи, о которых идет речь, составляли одну сплошную гряду, и Вена находится в самом сердце Альп, в бассейне или лощине, образовавшейся вследствие провала, и в которой теперь течет Дунай.

Что касается известковых Альп, прилегающих на севере и на юге к главной оси системы, то они занимают еще более обширную площадь, чем средние Альпы, и некоторые из их групп по красоте контуров и грандиозности форм не уступают Эцтальским и Тауернским горам. К востоку от Ортелера, который и сам, по свойству его геогностического состава, может быть рассматриваем, как одна из частей южного или известкового пояса гор, все группы вершин, лежащие между Эчем и Дравою, поднимаются своими верхушками за пределы области вечных снегов, а некоторые из них даже имеют настоящие ледники. Эти Альпы различаются между собою внешним видом, смотря по тому, из каких пород состоит масса горы—из порфиров, сланцев или известняков; но самые странные и самые красивые из них—это доломитовые горы, с вертикальными стенами, с колоссальными башнями, опоясанными слоем облаков, с огромными трещинами, откуда скатываются груды снега, составляющие поразительный контраст с темными лесами, покрывающими основание и нижнюю часть склона; когда утреннее или вечернее солнце бросает на них свои красноватые лучи, они блестят, словно освещенные заревом громадного пожара. Горы долины Валь-Фасса, лежащие на северо-восток от Триента, тоже очень замечательны разнообразием своих формаций и кристаллов, так что Леопольд Ф. Бух называл их «святою землею, куда каждый геолог должен совершить путешествие, подобно тому, как всякий правоверный мусульманин считает долгом, хоть раз в жизни, побывать в Мекке». Различные группы этой области, Альпы Трентина, Мармолаты, Мармаролы (высота Мармолаты 3.459 метр., высота Мармаролы 3.366 метр.), которые главною своею массою лежат в пределах Италии, служат границею между землями немцев и итальянцев, и убежищем для ладинов: отсюда и происходит большое различие названий, с прибавкою к нему всех взаимно противоречащих фантазий географов. Далее на востоке, между Каринтиею и Крайнею, путаница орографической номенклатуры еще более увеличивается, потому что там к итальянским и немецким названиям прибавляются еще славянские. Так, гора, которую обыкновенно принимают, хотя и ошибочно, за естественную границу между тремя расами—славянскою, итальянскою и немецкою, называется по-славянски Триглав, по-немецки Терглу, по-итальянски Трикорно. Известно, что число три очень нравится народам, так же, как и богам; поэтому и в данном случае указывают, как на нечто удивительное, на тот факт, что Триглав дает начало трем рекам, из которых одна изливается, через Изонцо, в Адриатику, а две другие впадают, через Саву и Драву, в Черное море. С этой горы, часто поражаемой громом, открывается великолепная панорама, едва-ли не лучшая во всей Австрии, обнимающая обширный горизонт, от равнин Ломбардии и Адриатического моря до белеющих вершин Тауернских Альп. Вместе с тем Триглав есть последняя гора, отличающаяся истинно альпийским типом, и которая имеет еще маленький ледник на склоне, обращенном к северу; но в действительности она представляет лишь боковую пирамиду треугольного плоскогорья, поверхность которого перерезана по всем направлениям рытвинами и оврагами, образовавшимися вследствие размыва почвы водами; по середине этого плато находится небольшое озеро Вохейн, бассейн которого занимает то место, где прежде было ледяное поле.

За Триглавом следует цепь, известная под именем Караванок или Хорватских гор, которая гораздо ниже предыдущей; эти горы замечательны в особенности пирамидальною формою вершин, а также розовой и фиолетовой окраскою скал, которая производит необыкновенный эффект при ярком солнечном освещении. Еще далее, другая группа гор, главная вершина которой называется Гринтуз, образует обширный Логарский амфитеатр, похожий на цирк Гаварии в Пиренеях; из стен отвесных скал, окружающих эту котловину, бьют каскады, из которых один, называемый Ринка, падая с уступа на уступ, делает три последовательных прыжка и низвергается на всем протяжении своего падения с высоты не менее 300 метр.; на дне амфитеатра поток, образуемый этим водопадом, пропадает под грудами обвалившагося с гор камня и затем снова появляется на поверхности земли в расстоянии 8 километр. от места своего исчезновения. Эти горы представляют, в восточном направлении, последнюю гряду Больших Альп. По направлению на юг и юго-восток горная система, о которой мы говорим, продолжается в славянских землях и в Истрии плоскогорьями Крайны и Карсо, имеющими уже совершенно иной характер, чем Альпы в собственном смысле.

Высота гор: Триглава—2.865 метр., Стоверха (Stou Vrch), в цепи Караванки,—2.233 метр., Гринтуз—2.529 метр.

Известковые цепи северного пояса альпийской системы, гораздо более правильные по геологическому образованию и внешнему виду, чем цепи южного пояса, принадлежат целиком, если не исключительно Австрии, то, по крайней мере, немецким населениям. Первая группа этой области, лежащая к северу от Ретикона, от которого она отделена долиною р. Монтафуна, одного из притоков Рейна, известна под именем Форарльберга, которое она получила от хребта Арльберг (или Адлерберг, то-есть Орлиная гора), составляющего главный горный проход для сообщения между Инсбруком и местностями по берегам Констанцского или Боденского озера. Самые высокие вершины этой группы поднимаются слишком на 2.500 метр, (до 2.900 м.) и даже имеют несколько небольших ледников, но, вообще говоря, им недостает той грации контуров и той свежести растительности, которые составляют красу Швейцарских Альп; точно также их луга и пажити покрыты менее обильною травою.

Высота Квальтенберга (в группе Форарльберга)—2.901 метр., высота прохода Арльберг—1.797 метр.

В северо-восточном направлении Форарльбергские горы продолжаются на территории Баварского королевства, по обе стороны нарождающагося Иллера, притока Дуная, цепью, известною под названием Альгавских Альп (Algauer Alpen); пологие склоны этих гор, постепенно понижающиеся к плоской возвышенности, составляют резкий контраст с крутыми стенами лейясовых гор и с ослепительно белыми доломитовыми утесами, похожими издали на купоны, сделанные из снега.

К востоку от Форарльберга, плоская возвышенность, на которой стоят Баварские Альпы, постепенно съуживается и понижается; она оканчивается у пролома Инна, охраняемого крепостью Куфштейн. Известковые горы этой области, которые продолжаются, в виде полуострова, между равнинами Баварии и глубокою долиною Инна, замечательны резкостью контуров, живописностью форм, изолированностью отдельных масс или групп, каковы: Веттерштейн, Зольштейн, Карвендель. По обе стороны горных проходов, пересекающих эту цепь и во многих местах представляющих настоящие ущелья (Klausen), в роде юрских клюз (cluses), высятся громады гор странного вида, поднимающиеся до облаков своими верхушками и кое-где покрытые ледяными полями. Вообще эти Альпы спускаются на север, к равнинам Баварии, довольно отлогими скатами, тогда как сторона их, обращенная к Инну, имеет крутой склон. Один из обрывистых склонов Зольштейна, так называемая «Мартинова стена» (Martinswand), приобрел историческую известность: здесь император Максимильян I, отважный искатель приключений, однажды, во время охоты, едва не погиб голодной смертью на вершине крутой скалы, где он незаметно очутился, преследуя дикую козу, и откуда не было возможности спуститься вниз, так что он провел два дня без пищи, пока одному тирольцу не удалось взобраться на скалу и спасти Максимильяна, уже приготовившагося к смерти. В наши дни для любителей восхождения на высокие горы перейти через ущелье, где Максимильян считал себя погибшим, было бы самым обыкновенным делом.

Высота: Цугшпице (Веттерштейн)—2.952 метр., Большего Зольштейна—2.540 метр., Большой Каршпице (Карвендель)—2.767 метр.

На запад от Инна тянутся другие Альпы, Зальцбургские, перерезанные долинами рек Заалах и Зальцах, притоков Инна, и которые распадаются на множество групп, почти совершенно разъединенных. В целом, эти группы отличаются крутизною своего южного склона, обращенного к Тауернской цепи, и относительною пологостью северного ската, спускающагося к равнинам Дуная. Долины, покрытые тенистыми лесами, хорошенькие городки, с минеральными водами и красивыми сельскими домиками, лазурные озера, в спокойной поверхности которых отражаются, как в зеркале, соседния громады гор, зияющие расселины в скалах, откуда выходят целые реки зелени,—все это вместе придает Альпам Зальцбурга и Зальцкаммергута необыкновенно живописный вид. Вообще, этот великолепный край можно, без преувеличения, назвать второю Швейцарией за красоту его долин, резкие контуры его крутых утесов, могучий профиль его высоких остроконечных вершин. Но если мы взберемся по обрывистым стенам гор на верхняя плато или на горные равнины, то почти везде нашим взорам представятся груды нагроможденных камней или голая скала, лишенная всякой растительности. Между этими плато особенно замечательно так-называемое «Каменное море» (Steinernes Meer), огромный амфитеатр из растрескавшихся и нагроможденных одна на другую скал, над которыми возвышаются отвесные вершины: это в миниатюре то же зрелище, которое представляют, по другую сторону Альп, мрачные каменистые пустыни Крайны, Истрии, Далматинских гор. Над «Каменным морем» лежит другое плато, гораздо более возвышенное и сплошь покрытое снегом и льдом. Судя по его названию: «Uebergossene Аlр», то-есть «потопленное пастбище», можно заключить, что прежде оно было покрыто растительностью, но с течением времени его обширные цирки постепенно наполнились массами снега и льда. Так, действительно, и объясняет легенда происхождение этой ледяной нагорной равнины; но разве не рассказываются во всех странах мира подобные же истории по поводу богохульств, которые, будто бы, были наказаны внезапным вторжением вод или льдов? При том же эти горы, более других воспетые поэтами, принадлежат к числу гор, которые народное воображение преимущественно населило фантастическими существами. Так, например, гора Унтерсберг, исполинская масса которой высится на южной стороне Зальцбургской равнины, заключает, по народному поверью, в своих недрах один из тех подземных дворцов, где покоятся глубоким сном легендарные герои и короли, в ожидании дня великого пробуждения.

Высота горы Вацман—2.684 метр., Каменного моря—1.939 метр.

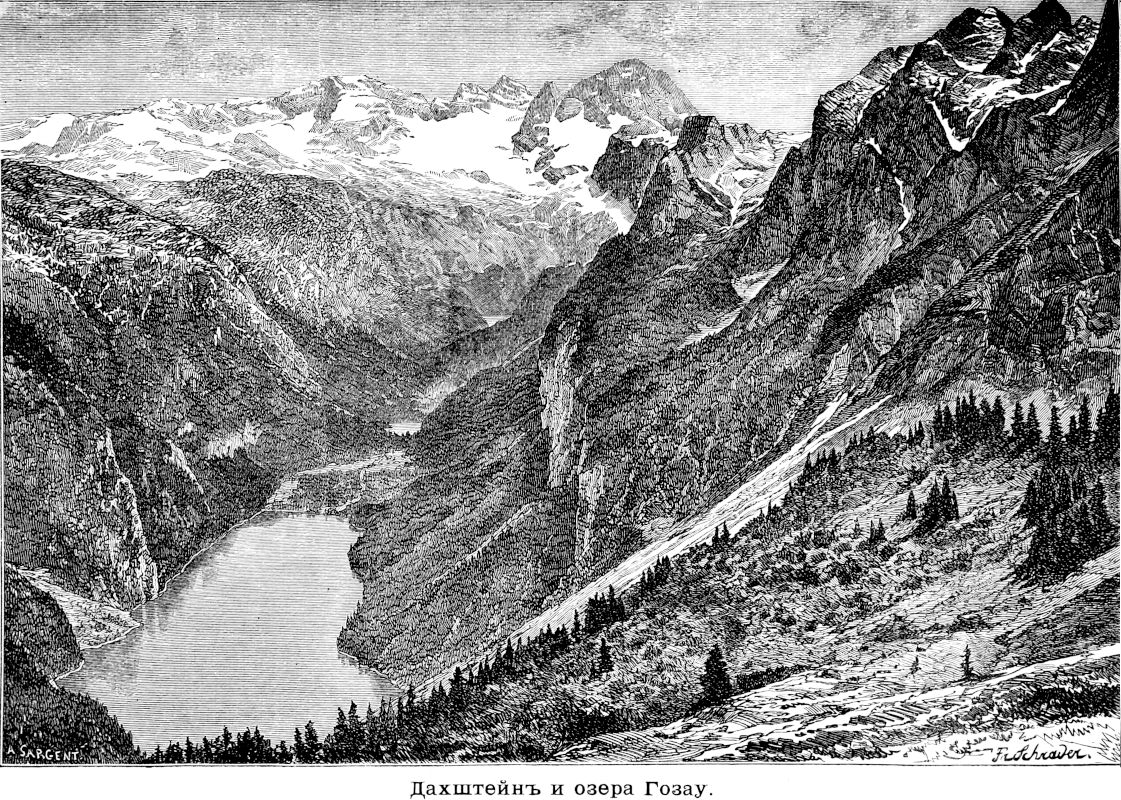

Нужно заметить, что Альпы известкового пояса возвышаются постепенно с запада на восток, соответственно понижению Тауернской цепи. На севере от Грос-Венедигера и Грос-Глокнера, горы, пересекаемые почти по всей их ширине долинами рек Аахен и Заалах, имеют такую незначительную высоту, что кажутся только ступенью при основании Больших Альп; но далее на восток, горы, господствующие над долиною Энса, уже выше, чем восточные Тауерны: тогда как последние только кое-где покрыты полосами постоянного снега, Дахштейн, главная вершина группы Зальдкаммергута, поднимается гораздо выше нижнего пояса вечного снега, и в верхних его оврагах находятся три ледника: это единственная гора в известковых цепях, достигающая высоты более 3.000 метров. Она господствует над обширным плоскогорьем, которое отделено долиною реки Траун и двумя из её озер, от другой террасы, покрытой обломками и представляющей страшный хаос нагроможденных одна на другую каменных глыб, так что ее прозвали «горами смерти» (Todtes Gebirge). Но с более низких вершин, которые возвышаются между равниною и этими горами, не видно этих печальных каменистых пустынь; напротив, оттуда открывается чудный вид, обнимающий лесистые склоны гор, зеленеющие луговые долины, лазурные озера, рассеянные по обширной равнине, которая продолжается до самого подножия Богемских гор. На восточной стороне озера Аттер высится крутая гора Шафберг, заслужившая название австрийской Риги. За ущельем, которое пробили воды Энса, пролагая себе путь к Дунаю, различные группы северной цепи все еще принадлежат по высоте к первоклассным горам. Главные вершины их, Гохшваб, Шнееберг и многие другие, поднимаются своими лысыми пирамидальными макушками выше пояса лесной растительности; но все их передовые предгорья одеты самою пышною зеленью. Эта богатая растительность и составляет главную красу гор, известных под именем Винервальда, Венского леса (Wienervald); сопровождаемые по бокам холмами, украшенными бесчисленным множеством вилл, эти горы, постепенно понижаясь, сливаются, наконец, с равнинами Дуная, и тенистые долины их на каждом шагу являют восхитительные пейзажи. С вершин их, кроме того, можно созерцать грандиозную панораму Больших Альп, составляющих яркий контраст с обширным протяжением равнин: с вершины Гохшваба, более известного в крае под именем Гроссер-Шваба, видны разом белая пирамида Грос-Глокнера, весь кортеж окружающих его гор, долины Дуная и его притоков, которые кажутся начертанными на громадную карту, и равнины Венгрии, сливающиеся в бесконечной дали с синеватой полосой горизонта. Выше Вены, цепь Лысых гор (Kahlengebirge), составляющая продолжение «Венского леса», и передняя часть которой называется собственно Лысой горою (Kahlenberg), круто прерывается, перерезанная течением Дуная, по другую сторону которого тянется ряд холмов, принадлежавших в предшествовавшую геологическую эпоху тоже к альпийской системе.

Высота: Дахштейна—3.000 м.; Гоге-Приль (Мертвые горы)—2.511 метр.; Шафберга—1.780 метр.; Шнееберга—2.003 метр.; Гохшваба или Гроссер-Шваба—2.268 метр.; Шепфеля (Венский лес)—893 метр.; Леопольдсберга (Лысая гора)—420 метр.

Посредством своих вершин, высоко поднимающихся в атмосферу и задерживающих движение облаков, Австрийские Альпы в весьма значительной степени способствуют питанию речной системы нашей части света; обилием проточных вод эти горы уступают только Швейцарии. Их ледники, известные под именем Ferner в Эцтале, Кееse в восточных Альпах и Vedrette в Альпах, обращенных к Италии, покрывают все вместе пространство слишком в тысячу квадратных километров; однако, годовой слой фирна, из которого разливаются ледяные реки, имеет менее значительную толщину в Тироле и Каринтии, чем в Швейцарии, и потому австрийские глетчеры, конечно, не могут достигать тех громадных размеров, какие имеют «ледяные моря» Мон-Розы и Бернского Оберланда. Самый большой из ледников Австрии, как мы видели выше, имеет в длину не полных 12 километров, то-есть более, чем на половину короче Алечского глетчера; но шлифованные бока скал и морены, встречающиеся в нижних долинах и даже на равнинах, лежащих вне цепи гор, свидетельствуют о том, что во времена ледяного периода могучия реки кристаллизованной воды, вытекавшие с Австрийских Альп, проникали своими нижними концами далеко в низменные равнины: главный ледник Эцтальской горной группы тянулся на пространстве 90 километров; точно также и другие ледяные потоки долин Инна, Зальцаха, Дравы, Мура имели протяжения, соответствующие этой огромной длине. Инсбрук, Зальцбург и многие другие города в Австрийских Альпах построены на почве, которая некогда была покрыта льдами.

Замечено, что в текущем периоде ледники Тироля попеременно то увеличиваются, то уменьшаются, через довольно длинные промежутки времени. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия эти ледяные реки постоянно вздувались и разростались; многие пастбища снова покрылись льдом; даже хребты или горные проходы, а также тропы, по которым ходили коровы, были завалены ледяными глыбами. В новейшее время, напротив, замечается обратное явление, по крайней мере в западной области гор. Льды и фирновые поля значительно уменьшились в Тирольских Альпах. Отступая к верхним долинам, ледники в то же время постепенно уменьшались в объеме; вместе с тем и снежные массы, облегающие вершины, спускались все ниже и ниже по склонам. Геолог Пфаундлер утверждает, что в период с 1866 по 1870 год вершины группы Штубай понизились, средним числом, на пять с половиною метров, вследствие частого таяния снегов, которыми они покрыты. Взамен того, в последнее время, как говорят, образовалось несколько новых ледяных полей небольшого размера в восточной группе Тауернских гор, на склонах, господствующих над верхней долиной реки Энс.

Один из главных глетчеров массива Эцталь, Фернагт, извивающийся на подобие змеи, замечателен тем, что между всеми ледяными потоками, которые до сих пор были предметом исследования ученых, он представляет наибольшую правильность в ходе своих изменений. Уже в 1599 году один летописец отметил в своей хронике, что Фернагт имеет «привычку» то подвигаться вперед, то отступать к долине, служащей ему руслом. В последние три столетия этот глетчер пять раз вздувался как река, выступающая из берегов, ударялся своими льдами и моренами о вал гор, идущий поперег его течения, превращаясь, таким образом, из второстепенного ледяного потока в главный ледник, и, наконец, впадал на севере в более низкую долину, отбрасывая кверху воды, посылаемые ей глетчерами Хохгох и Гинтерейс; точно также пять раз в эти триста лет были замечены периоды, когда он постепенно таял, уменьшался в объеме и как бы отступал или поднимался к высшим частям гор. Обыкновенно разливы этой могучей ледяной реки происходят несравненно быстрее, чем обратное явление: это настоящие потопы; так, например, в 1845 г. передний конец ледника спускался вниз по долине с такою скоростью, что в один день он прошел расстояние 45 метров; движение льда в то время можно было наблюдать простым глазом. Но особенно грозным для прибрежных жителей нижней долины является Фернагт в период своего отступления, потому что тогда, уменьшаясь постоянно в объеме, он не в состоянии более останавливать озерные воды верхней долины, и последние, освободившись вдруг от сдерживавшей их ледяной плотины, низвергаются страшным потоком, настоящею водяною лавиной, опустошая поля и луга, которые попадаются им на пути.

Катастрофы этого рода, наводнения, вследствие разлива озер, обвалы гор довольно часты в Австрийских Альпах, по причине рыхлого, легко разрушающагося состава очень многих каменных пород, из которых образованы эти горы. История Тироля и соседних провинций не менее богата в этом отношении, чем история Швейцарии. Так, например, река Зальцах, которая спускается с группы Высоких Тауернов, у Зальцбурга, часто была засыпаема грудами каменных обломков, приносимых впадающими в нее горными ручьями, и превращалась во временное озеро. В 1798 г. лавина из грязи и камней, упавшая в Эфенское ущелье, выше города Галлейна, поглотила все деревни на берегах той же реки Зальцах и покрыла поля массою обломков, исчисляемою в 20 миллионов кубических метров. Точно также долина реки Эч (Адижа) много раз подвергалась обвалам, которые образовали при основании склонов огромные откосы или насыпи, и конические верхушки этих откосов, опирающиеся о стены гор, резко отличаются своею правильною формою от прорванных зазубренных утесов, из которых свалились обломки; в некоторых местах конусы, извергнутые верхними оврагами, имеют такие огромные размеры, что стоят ярусами один над другим и образуют странные фигуры. Эти груды каменных обломков, пока еще растительность не оденет их своим зеленым покровом, белизною цвета похожи издали на снежные лавины. В Мори, близ Ровередо, железная дорога перерезывает громадные обвалы, известные под именем Славини-де-Сан-Марко: это, вероятно, те самые груды камней, о которых говорит Данте в двенадцатой песни своего «Ада». По народному преданию, эти нагроможденные одна на другую каменные глыбы, эти слои глины, эти потоки засохшей грязи, эти «венчанные колонны» или земляные пирамиды, несущие огромные камни на вершине, весь этот хаос развалин и обломков—есть не что иное, как остаток обвала, запрудившего воды Эча в 833 году, когда жители Вероны долгое время, вместо реки, протекавшей через их город, видели только маленький ручеек. Спустя пять столетий, в 1348 г., вершина горы Добрач обрушилась на город Виллах и частью уничтожила его; кроме того, десять деревень и три замка были стерты с лица земли; другие селения были ввергнуты в озеро Оссиах. После того, на развалинах были поставлены, в память этого страшного события, две часовни—одна для немцев, другая для славян, тогда как другая церковь, самое возвышенное здание в Австрии (на высоте 2.040 метр.), сооружена на краю пропасти. Деревня св. Вигилия, в тирольской долине Эннеберг, построена на груде обвалившихся скал, о которых рассказывают, что под ними погребены два древние местечка. Каждый вечер церковный колокол напоминает жителям, что такая же участь может и их постигнуть наступающею ночью.

Отсутствие больших озер в Альпах Тироля и Каринтии служит доказательством значительных изменений, происшедших в форме гор от действия метеоров. Обширные озерные резервуары, которые некогда занимали пространства, заключающиеся между различными горными группами, были засыпаны обвалами гор или наносами горных ручьев и опорожнены проходившими через них реками. За исключением озер Констанцского и Гардского, которые касаются своими оконечностями—первое Форарльберга, а второе Итальянского Тироля, Австрийские Альпы не содержат в своих долинах ни одного озерного бассейна, который бы имел площадь даже 40 квадр. километр., но зато в этих горах рассеяно множество маленьких озер, из которых иные лежат по одиночке, как например, Ахензее, Целлерзее и на юге Кальденаццо, из которого вытекает река Брента, а другие соединены группами, как, например, озера Зальцкаммергута и Каринтии. Целлерское озеро (Zellersee) замечательно в особенности своим положением на болотистом пороге, с которого воды текут в р. Зальцах, и который на севере отделен от р. Заалах только невысокою цепью холмов: здесь, следовательно, находится брешь, посредством которой Зальцбургские Альпы совершенно уединяются от других горных групп.

Озерная область Зальцкаммергута содержит на пространстве 1.650 кв. километров 35 озер различной величины, которые все лежат в бассейне Трауна, непосредственного притока Дуная; замечательно, что эта река (Траун) получила свое имя не от самого большого из озер её бассейна, то-есть не от Аттерзее или Каммерзее, а от другого, меньшего озера, называемого Траунским (Traunsee). Эти озера находятся по большей части в ущельях известковых гор; но некоторые из них, как например, Лунное (Mondsee), Аттерское, Траунское, врезываются своей северною оконечностью в третичную формацию моласса: ложа, которые они теперь занимают, некогда были наполнены льдами, продолжавшимися в равнине далеко за пределы этих бассейнов. Большинство этих озер, питаемых частью чистыми водами, которые бьют ключами из пещер в соседних горах, и принимающих в себя горные потоки, которые уже очистились в выше лежащих резервуарах, уменьшаются очень медленно как в отношении площади, так и в отношении глубины. Гальштатское озеро, куда изливается река Траун, несущая еще значительную массу песку и каменных обломков, принадлежит к числу озерных бассейнов, размеры которых уменьшаются сравнительно с наибольшею скоростью; в период с 1781 по 1850 год дельта притока увеличилась на 75 метров, хотя в небольшом расстоянии от берега лот достает дно только на глубине 100 метров. Вообще эти озера, как большая часть горных озер, имеют, относительно говоря, очень большую глубину; в одном из них, именно в Топлицком озере, расстояние от поверхности до дна составляет более трети расстояния от одного берега до другого, что считается почти беспримерным отношением между величиною площади и глубиною. Но дно в озерных бассейнах этой области, исключая только озер Гмунденского и Санкт-Вольфганг, где возвышаются выступы подводных скал, представляет, вообще говоря, ровную поверхность, так что на пространстве многих километров лот не обнаруживает разницы уровня даже в несколько дециметров. Прозрачные, лазурные воды этих озер и красота их местоположения среди зелени и скал привлекают каждый год тысячи туристов и любителей природы, и доставили соседним горам такую громкую известность, какою не пользуются многие другие, более грандиозные вершины. Что касается озер Каринтии, лежащих в очень широких долинах, над которыми господствуют горы с довольно пологим скатом, то эти озера менее глубоки, и берега их не отличаются такою живописностью, как берега озер Зальцкаммергута. Большое число лощин, которые некогда тоже были озерами, теперь засыпаны каменными обломками, и образовавшиеся на месте их торфяники могли бы снабжать Австрию топливом в продолжение целых столетий.

Приводим высоту и глубину главных озер в системе Австрийских Альп:

| Высота | Глубина | ||

| МЕТРОВ | |||

| Зальцкаммергут | Ахенское | 898 | 722 |

| Целлерское | 752 | 190 | |

| Аттерское | 464 | 222 | |

| Траунское или Гмунденское | 407 | 109 | |

| Лунное (Mondsee) | 464 | 9 | |

| С.-Вольфганг | 542 | 114 | |

| Гальштетское | 492 | 3 | |

| Топлицкое | 693 | 1 | |

| Каринтия | Вертерское | 404 | 8 |

| Оссиахское | 465 | 5 | |

| Мильштедское | 582 | 120 | |

Австрийские Альпы занимают такое обширное пространство, что главные ручьи и речки, берущие начало в их снегах и льдах, делаются большими реками еще прежде, чем покинут последние ущелья гор. Эти великолепные потоки отчасти вознаграждают за недостаток больших озерных бассейнов. В Европе мало найдется речных долин, которые по красоте местоположения могли бы сравниться с долинами Дравы, Инна, верхнего Эча. В первой из этих долин тянется широкий пояс полей и лугов, окаймленный с одной стороны доломитовыми горами итальянской границы, которые состоят из скал нежного розового и голубого цвета, увенчанных снежными вершинами, с другой—зубчатою цепью Высоких Тауеров, с которой льется быстрым потоком река Изель, втрое более многоводная, чем сама Драва, и несущая белые воды ледников. Долина Инна, которая во многих местах раздвигается на десятки верст в ширину, представляет удивительную смесь грации и величия, которыми она обязана баснословному плодородию земель, образующих её дно, живописному местоположению городов, построенных амфитеатром на её скатах, и замков, высящихся на выступах скал, мягким контурам её высоких гор, покрытых черными лесами и темно-зелеными пастбищами, составляющими яркий контраст с ослепительною белизною ледяных масс и темною синевою неба. Еще более восхитительная долина Эйзака и Эча (Адижа), лежащая к югу от Бреннера, похожа на долину Инна; но ко всем прелестям последней здесь присоединяются еще благодатный итальянский климат, бесчисленные виноградники и фруктовые сады, красивые белые башенки церквей, и вдали вид обширной зеленеющей равнины, которая продолжается до подножия Апеннинских гор, сливаясь на горизонте с полосою сероватого тумана. Большее обилие дождевой воды, падающей на южный склон, более значительная крутизна скатов, более резкия перемены тепла и холода,—все эти причины вместе произвели в долине Эча самые грандиозные геологические явления. Как ледник, Эч имел течение отличное от того, которое он принял, как река: так, ниже Боцена (Botzen) он разливался на запад от нынешней своей долины, через широкую впадину, где в одном углублении до сих пор залегает озеро, называемое Кальтернским; затем, ударившись о подошву гор, над которыми господствует Бальдо, ледяной поток Эча поворачивал вправо, чтобы войти в бассейн, занимаемый теперь Гардским озером.

В Австрийских Альпах, так же, как в горах Швейцарии, местные климаты отличаются бесконечным разнообразием, смотря по высоте и положению различных местностей. Бывает так, что низменная долина, хорошо защищенная от ветров, пользуется чуть не итальянским климатом, тогда как соседнее местечко или селение, лежащее на высоком склоне горы, обращенном на север, имеет такую низкую среднюю температуру и такую суровую зиму, что можно подумать, что эта местность находится где-нибудь в Лапландии. Но кроме этих местных различий, свойственных всем горным странам, Австрийские Альпы представляют также большие общие контрасты, свидетельствующие о значительном влиянии, которое масса гор оказывает на движения атмосферы.

Во-первых, средняя годовая температура у южного подножия Альп выше, а в северных долинах ниже, чем следовало бы по географической широте мест. Так, например, почти на одинаковой высоте над уровнем моря температура в Линце, на Дунае, по малой мере на четыре градуса ниже, чем при входе Эча в Италию; следовательно, в этом случае одна только масса Альп, разделяющая две названные местности, производит в их климатических условиях такую же разницу, какую произвело бы расстояние около тысячи метров по меридиану. Средняя годовая температура суб-альпийских равнин: северные равнины: Линц—8°,4; южные равнины: Верона—15°. На южном склоне Альп дожди, приносимые ветрами Атлантического океана и Средиземного моря, тоже гораздо обильнее, чем на северном скате тех же гор; разность между теми и другими в среднем выводе составляет около двух пятых. Количество дождевой воды, выпадающей в продолжение года: на южном склоне Австрийских Альп—1,468 м.; на северном—0,918 м. (по Берггаузу и Шлагинтвейту). Дождевые воды, падающие на полуденные покатости Альпийских гор и бегущие потоками в Адриатический залив, отличаются большею стремительностью в своем падении, чем дожди, изливающиеся в Дунай, и чаще сопровождаются грозами: гром очень часто оглашает долины Венецианских Альп; даже ни одной зимы не проходит без того, чтобы не были слышны его бесконечные раскаты между скалами. Напротив того, в равнинах низменной Австрии грозы бывают реже, чем во всякой другой части центральной Европы; в Вене насчитывают не более восьми гроз в продолжение года. Наконец, в то время, как на южном склоне гор дожди падают преимущественно летом, противоположный скат, обращенный в Германии, получает наибольшее количество дождевой воды в осенние месяцы. Таким образом, масса Альп ясно разграничивает два различные климата. Фён, замечательнейший из ветров Швейцарии, не проникает в Австрийские Альпы, исключая только области Форарльберга, составляющей часть верхней долины Рейна.

По направлению с запада на восток тоже замечается контраст в температуре между Австрийскими Альпами, прилегающими к Швейцарии, и горами, господствующими над равнинами Венгрии; на равной высоте, средняя годовая температура почти на 2 градуса стоградусного термометра ниже в восточных городах этой области; лето там жарче, но зимы гораздо суровее, чем в западной полосе. Однако, эта противоположность климатов составляет общее явление, нисколько не зависящее от присутствия гор и существующее также в равнинах по обе стороны Альп. Основываясь на сравнительных наблюдениях австрийских метеорологов, можно заключить, что в последние сто лет свойственный восточной полосе климат крайностей, отличающийся периодическим чередованием больших жаров и сильных холодов, постепенно подвигался все далее на запад. Растения восточных областей, легко выносящие эти резкия перемены температуры, не переставали распространяться в западном направлении. Такова главная причина некоторых различий, которые представляет флора Австрийских Альп в сравнении с растительностью Швейцарских гор; но эти различия не настолько значительны, чтобы бросались в глаза, и могут быть замечены только натуралистом. В горах Штирии, как в Альпах Эцталя и Швейцарии, путешественник находит леса и пастбища, имеющие совершенно одинаковый общий вид; точно также и животное царство всех этих возвышенностей различается лишь небольшим числом местных видов.

Население Больших Австрийских Альп далеко не однородно по языку и племенному составу. Огромное большинство его состоит из немцев, к которым, однако, примешиваются самые разнообразные элементы, так что ученым исследователям до сих пор еще не удалось вполне распутать этот этнографический хаос. При том же и здесь долины задолго до начала исторической эпохи были заняты населениями, потомки которых, смешавшись с представителями пришлых рас, живут, конечно, и поныне в крае. Относящиеся сюда находки, сделанные в недавнее время в Гальштате, оказались до такой степени важными, что антропологи дали название «Гальштатской цивилизации» целому периоду истории Альп, восходящему приблизительно за 3.000 лет до наших дней. В озерах Каринтии тоже открыты кое-где остатки свайных построек; но озерные жители, как кажется, были гораздо малочисленнее в этой стране, чем в области западных Альп.

Население Тироля в особенности представляет пеструю смесь племен и наречий. Вместе с племенами, которые обыкновенно причисляются к кельтам, в крае жили и другие народы; кроме того, названия, удержанные поныне многими горами и реками, указывают на пребывание здесь в давния времена каких-то неизвестных нам народностей. В древности, по малому знакомству с географиею, горцев этих краев называли общим именем Interioli или Interuli (т.е. «внутренние жители»), откуда, может быть, произошло и название Тироль, примененное ко всей стране. Впоследствии римляне латинизировали горские племена; долгое время спустя после падения Западной Римской империи, в хрониках упоминаются крупные землевладельцы с итальянскими именами. В начале средних веков так называемые «ладинские» диалекты, то-есть диалекты латинского происхождения, были употребляемы почти во всем Тироле, даже на северном склоне Альп, доказательством чего служит романская этимология родовых имен или фамилий и названия мест, и, кроме того, имеются различные письменные памятники, констатирующие этот факт. В девятом столетии на Бреннере говорили еще романским языком; в шестнадцатом веке этот язык держался еще в значительной части Форарльберга; лет сто тому назад горцы еще употребляли его в долине Финчгау, по которой протекает верхний Эч, и даже в нынешнем столетии многие долины, где теперь исключительно господствует немецкая речь, были еще населены крестьянами ладинского языка. Единственные части Тироля, где романские диалекты, повидимому, не были господствующею местною речью, это, кроме нескольких отдельно лежащих полос или архипелагов, средняя долина Инна и, в центре гор, Пуштерталь, то-есть верхние бассейны рек Риенцы и Дравы. Славянское влияние тоже, с своей стороны, способствовало в Пуштертале вытеснению населений, говоривших ладинскими наречиями, судя по тому, что многие деревни этой области носят славянские названия; на одну из них, именно на Виндиш-Матрей, лежащую к юго-западу от Грос-Глокнера, прямо указывают, как на поселение вендов. Некоторые полагают, что даже название Vintschgau следует считать тождественным с Windische Gau (то-есть область вендов); но едва-ли вероятно, чтобы славяне проникали так далеко в Центральные Альпы, до самых границ Швейцарии.

Байоварские или баварские завоеватели, швабские поселенцы, пришедшие с северо-западных равнин, онемечившиеся славяне, поднимавшиеся вверх по долине Дравы, готы и ломбарды, вытесненные из Италии,—все эти пришлые элементы постепенно съуживали область распространения ладинских наречий; число жителей, находящихся в пределах медленно германизующейся территории, нужно класть по малой мере в четыреста или пятьсот тысяч душ. От прежней довольно обширной глоссологической области теперь остался только небольшой архипелаг, да и тот постоянно уменьшается в размерах. Религиозные преследования не менее, чем постепенное вторжение немецкой речи, содействовали этому быстрому вытеснению областных ладинских наречий. Когда протестантская религия проникла в долину Тироля, так же. как и в швейцарский Энгадин, архиепископы инсбрукские запретили всякия сношения между ладинами обеих стран. Употребление еретического языка было строго воспрещено, и все те, которые продолжали пользоваться им для проповеди или молитвы, подвергались изгнанию или заключению в темницу. Преследователи вполне достигли своей цели: язык и религия исчезли одновременно из западного Тироля, и горцы, которые еще говорят ладинским диалектом, отделены от своих романских братьев Граубюндена широким поясом итальянских и германских населений. В настоящее время ладинские наречии употребляют только в долинах Гардена, Гердейна или Греден (Gardena, Gherdeins, Groden), Эннеберг и Вадиа, которые открываются на восток от Бриксена, и жители которых поддерживают, через гребень гор, сношения с итальянским населением верхних долин реки Пиаве. Нужно сказать также, что немецкие горцы окрестных мест говорят наречием, в котором примешана масса латинских слов. Точно также романская речь (welche или Welsch), употребляемая в долинах Гардена и Эннеберг, искажена множеством выражений германского происхождения, и большинство жителей говорят безразлично обоими диалектами; в долине Бадиа говорят даже тремя: deutsch, klug walsch, или итальянским, и kraut walsch, или ладинским. Впрочем, ладины или романы отличаются от итальянцев и немцев не одним только языком, но также лицом и вообще всею наружностью. У первых, то-есть у романов, черты лица более тонкия, стан более стройный, манеры более изящные, чем у их соседей германской расы; но они не имеют страстного взгляда итальянца, хотя такие же брюнеты, как и он; борода у них редкая, а волоса падают кудрями на плечи.

Если романские наречия постоянно отступали перед немецким языком, в центре Тирольских Альп, то, взамен того, итальянская речь не переставала распространяться с юга на север, со времени великих германских нашествий, имевших место в средние века. Этнографическая граница все более и более приближается к естественной географической границе, образуемой гребнем Альп. В тринадцатом столетии немецкий язык был преобладающим во всем Тридентском округе, и даже в эпоху Триденского собора он все еще держался там. По словам Гёте, граница языков за несколько лет до первой французской революции пересекала реку Эч в городе Ровередо. Хотя можно сомневаться в справедливости этого утверждения, но тем не менее достоверно, что глоссологическая граница в то время лежала гораздо южнее, чем в наши дни. Более деятельный, более ловкий, более жадный к наживе, более умеренный в образе жизни, чем его соседи германской расы, смело принимающийся за разработку болотистых земель, залегающих на дне лощин и обегаемых немцем, итальянский крестьянин мало-по-малу одерживает верх над последним в борьбе за существование; он с каждым годом поднимается все выше в долине Эча, скупая поля и хижины. Немцы, которые остаются позади, скоро пропадают в массе пришельцев, охваченные со всех сторон всепоглощающею волною этого прилива; их местечки и города постепенно захватываются чуждым элементом; деревня Меццо-Тедеско, которая, как показывает самое её название, была населена немцами, теперь приняла совершенно итальянский характер. Ниже Боцена едва-ли найдется хоть одна группа домов, куда бы не проникли уже итальянцы, да и выше, по направлению к Бриксену и Мерану, они начинают распространяться по обеим долинам. Точно также в горах, лежащих на восток от Эча, многие селения утратили свою первоначальную национальность, как это доказывают немецкия названия мест и итальянский язык, которым там теперь говорят. Жители долины Ферзина, лежащей на восток от Триента, получили прозвище мокени (Mocheni), потому что прежде они беспрестанно употребляли в разговоре слово machen (делать); в настоящее же время их итальянизированное наречие уже обходится без этого немецкого глагола. Жители долины Фольгариа, прозванные «заиками» (Slaperi), тоже перестали употреблять свой немецкий жаргон и в наши дни говорят уже языком, который хотя и не совсем похож на язык Данта, но тем не менее есть язык итальянский. Вообще эти презираемые тирольские «Welschen», как их называют немцы, одержали верх над своими политическими властителями в верхнем бассейне Эча и его побочных долинах. Нужно прибавить также, что до постройки Бреннерской железной дороги германское влияние было мало ощутительно к югу от границы языков. Триентинцы говорят таким же чистым итальянским языком, как генуэзцы и миланцы, потому что они учатся ему в школах и вообще усердно изучают его, чтобы поддерживать связь со своим отечеством; кроме того, город их, по конструкции своих зданий, имеет не менее итальянский характер, чем любой из городов Ломбардии, между тем как немецкие города, и при том не только те, которые находятся на южном склоне, но также и те, которые лежат далеко по другую сторону гор, например Инсбрук, даже Зальцбург, все представляют, в расположении улиц, архитектуре домов или внутреннем устройстве и убранстве зданий, что-нибудь оригинальное и живописное в итальянском роде. Очевидно, миланцы и венецианцы были в средние века просветителями своих менее цивилизованных соседей. Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что каменщики и архитекторы по большей части приезжают сюда из Италии. В 1867 г. в Инсбруке образовался особый комитет, поставивший себе задачею основание и содержание немецких школ во всех пограничных селениях, которые южный язык, более ясный и более гармонический, едва-было не присоединил к области Италии.

В восточном поясе Австрийских Альп борьба народов и языков ведется не между немцами и романами, но между немцами и славянами. Как по одну, так и по другую сторону этих гор этнологическая граница не переставала передвигаться из века в век. Из истории мы знаем, что славяне различных племен и родов занимали некогда большую часть южной Австрии. В течение седьмого и восьмого столетий они подвинулись до Инна и до истоков Дравы. В некоторых местах они перешли даже через Альпы и спустились в Фриауль и в Итальянский Тироль. Вся Австрия, в собственном смысле, к югу от Дуная, составляла область славян. Их называли тогда общим именем вендов,—именем, которое теперь дают северным славянам и специально жителям Лузации (лужичане), но они принадлежали к семье словен или хорутан,—название, которое впоследствии стали применять к области, именуемой ныне Каринтиею (древняя Хорутания). Оттесненные постепенно баварскими немцами на восток, словены или хорутане оставили после себя несколько разбросанных в разных местах колоний, которые держались еще в продолжение многих веков, как о том свидетельствуют средневековые письменные памятники. Множество деревень и долин, при названиях которых стоит прилагательное windisch (вендский), были населены славянами, и многие обширные территории на Альпах и в окрестностях Вены обозначаются в старинных актах как славянские земли. С течением времени, мало-по-малу совершилось смешение между двумя расами: венды и байовары или бавары соединились в одну нацию; но было бы ошибочно думать, что германский элемент совершенно поглотил элемент славянский. Чертами лица, народными преданиями и нравами, в особенности характером, австрийские немцы до сих пор еще напоминают свое двойное родство. Будучи германцами, они, однако, значительно отличаются от своих братьев, живущих в западной Германии.

В наши дни граница двух сейчас названных рас начинается у северо-восточного угла Италии, в городке Понтебба (Понтафель), население которого говорит тремя языками: итальянским, немецким и словенским. К востоку от раздельной линии, граница, очень извилистая и усложняемая множеством чересполосных территорий, тянется в восточном направлении, захватывая местами гребень гор, разделяющий различные долины. Гора Триглав (Терглу) лежит уже целиком в области славянского языка, но на небольшом расстоянии от общей границы. То же самое нужно сказать о горе Лушаре или Лускари, на вершине которой стоит «чудотворная» часовня, к которой иногда стекается до сотни тысяч богомольцев, принадлежащих к трем расами—славянской, романской и германской, и представляющих чрезвычайно любопытное зрелище, по причине контрастов, которыми поражает постороннего наблюдателя эта разноплеменная и разноязычная толпа людей, собравшихся в одном месте. На восток от города Понтеббы граница идет сначала между бассейнами рек Гайль и Дравы; затем, к востоку от Клагенфурта (Целовец), который сделался почти совершенно немецким городом, она соединяется в Штирии с линиею раздела между долинами Дравы и Мура, служащею вместе с тем общею административною границею округам Грацскому и Марбургскому. Последний из этих округов населен почти исключительно славянами. Все островки немецкого языка, которые встречались среди Марбургского округа, постепенно уменьшаются в протяжении или даже совсем исчезают. Таким образом, под влиянием экономических фактов, сходных с явлениями, которые мы видим в южном Тироле, немцы отступают перед словенами, которые, однако, между южными славянами составляют семью самую незначительную, наиболее смирную и наименее честолюбивую. Славянские населения Штирии и Каринтии начали вытеснять своих старинных господ германской расы с половины текущего столетия. С другой стороны, знание немецкого языка все более и более распространяется в городах, потому что это специальный язык администрации, торговли, журналистики.

Как на замечательный этнологический факт, которым альпийские провинции резко отличаются от других областей Австро-Венгрии, укажем на отсутствие, почти полное, евреев между жителями гор. До 1848 г. последователи Моисеева закона были так малочисленны в Австрийских Альпах, что едва могли образовать одну религиозную общину в местечке Гогенемс, близ Констанцского озера. Во всех других местах жители края энергически противились всякой попытке еврейских торговцев, покушавшихся поселиться среди них, и даже платили особый налог, чтобы только избавиться навсегда от соседства этих колонистов. И теперь еще представители иудейской расы встречаются только в городах, где есть значительная торговля или минеральные воды, привлекающие много иностранных посетителей; в деревни же на Альпах им нигде не удалось проникнуть. В 1880 г. в Австрийских Альпах, вне эрцгерцогства Австрии и Штирии, насчитывали только 867 евреев.

Население Австрийских Альп, за исключением Зальцкаммергута, в 1880 г. распределялось по племенам следующим образом:

| Немцев | Итальянц. и ладинов | Славян. | |

| Тироль и Форарльберг | 533.260 | 362.400 | 1.460 |

| Зальцбург | 159.300 | 125 | 350 |

| Каринтия | 241.585 | 120 | 102.360 |

| Штирия | 794.840 | 425 | 391.130 |

| Итого | 1.728.985 | 363.070 | 495.300 |

Самые красивые и самые сильные между тирольцами, вероятно, жители Циллерталя, долины, открывающейся к востоку от Инсбрука, в группе Высоких Тауернских гор. Циллертальцы, хвастливо называющие себя тирольцами по преимуществу, принадлежат к баварской расе, тогда как жители Брегенца, которым дают пальму первенства в отношении женской красоты, считаются потомками аллеманов. Несмотря, однако, на все эти притязания, тирольская раса, взятая в массе, не заслуживает той репутации, которою она пользуется относительно телесной красоты. Во многих округах мужчины и женщины имеют довольно грубые формы тела и даже кажутся уродливыми, когда наружность их не прикрашена живописным национальным костюмом. Зобатые и кретины не менее многочисленны в Австрийских Альпах, чем в горах Швейцарии и Савойи. Особенно сильно распространено это печальное вырождение расы в Пальтенской долине, в Верхней Штирии. Во многих округах не редкость встретить по крайней мере одного кретина в каждой семье. Постоянно сидящий на корточках подле очага, несчастный fex составляет предмет общей жалости и вместе с тем какого-то благоговейного почитания; на него смотрят, как на искупительную жертву, которой, «по воле Провидения», суждено страдать за грехи своих родителей и братьев. В 1875 г., на каждую тысячу жителей приходилось следующее число кретинов и глухо-немых:

| Кретинов | Глухо-немых | |

| Зальцбурга | 4 | 2,9 |

| Штирия | 1,7 | 2,08 |

| Тироль | 0,70 | ? |

| Каринтия | ? | 4,05 |

| Во всей Австро-Венгрии | 1,2 | 1,1 |

Тирольцы возвышенных долин, у которых, повидимому, еще господствуют древние элементы: ретийский и кельтский, отличаются от своих земляков, жителей нижней долины Инна, несравненно большею солидарностью, сдержанностью, сознанием своего достоинства. Тиролец из окрестностей Инсбрука и из Циллерталя имеет очень живой, веселый характер; он питает страсть к музыке и танцам, любит пышность и блеск. Подобно своим соседям, баварцам, он сохранил привычку к представлению духовных мистерий и светских комедий: хотя он простой крестьянин, он тем не менее виртуоз. Если тирольский народ, взятый в совокупности, гораздо более прославился, чем население Каринтии, Штирии, Зальцбурга, и является в истории, так сказать, окруженный ореолом поэзии, то этим он обязан главным образом жителям долины Циллерталь. Красота гор, среди которых он живет, отразилась и в его национальном характере. Живописный костюм тирольцев, украшенный зелеными обшивками и, может быть, уж слишком приближающийся к мундиру, орлиное перо, которым они украшают свою остроконечную шляпу, их гордая поступь, искусство и ловкость, которыми они славятся как охотники, храбрость, с которою они во многих случаях защищали свои ущелья, наконец, песни и предания, в которых восхваляется их родина,—все это вместе дает им почетное место между обитателями Австрийских Альп.

Привыкшие к материальной свободе, которую доставляет пребывание в горах, вдали от городов равнины, тирольцы долгое время пользовались многочисленными привилегиями. Более счастливые, чем другие подданные австрийского дома, они были избавлены от конскрипции, и даже попытка императора Иосифа II (в 1785 г.) принудить их к военной службе не имела успеха; теперь, правда, со введением всеобщей воинской повинности, они должны нести эту повинность наравне с своими соотечественниками из других провинций, но все-таки их назначают преимущественно в отборные войска, по причине их силы и особенной ловкости в стрельбе, которая делает из них страшных противников во всех горных войнах. Память об услугах, оказанных ими государю, и о похвалах, которые им часто расточались в минуты опасности, сделала тирольцев очень привязанными к своим политическим учреждениям: в настоящее время из всех народов империи—это самый преданный и послушный; жители альпийских долин всегда с истинным восторгом бегут на встречу членам императорской фамилии и высшим сановникам церкви.

Каринтийцы не отличаются в этом отношении от своих соседей, тирольцев. Некогда горцы Хорутании славились своею горячею любовью к свободе и независимости, и до первых годов пятнадцатого столетия у них сохранялся один очень любопытный символический обычай, напоминающий знаменитое «Sinon, non!» аррагонских судей. Когда новый князь должен был принимать права, передаваемые ему народом, он являлся в народное собрание одетый по-крестьянски, с пастушьим посохом в руках и с котомкою за плечами, в которой были положены хлеб, сыр и некоторые земледельческие орудия; по бокам его шли черный бык и крестьянская лошадь. Один из поселян восседал на княжеском престоле и уступал свое место новоприбывшему не прежде, как ударив его по лицу, в знак инвеституры, что служило символом действительной власти народа и его права восстания, и заставив его принести торжественную клятву, что дом и личность крестьянина всегда будут свободны и неприкосновенны. После того, новоутвержденный князь размахивал по воздуху обнаженным мечем и пил свежую воду из своей шляпы. Во время этой церемонии право собственности переставало существовать: каждый мог косить траву, где ему угодно, и даже разбойники могли беспрепятственно грабить избы, если дружба их не была куплена заранее. Камень, у которого происходило это посвящение новых князей, и теперь еще можно видеть в Цольфельде, к северу от Клагенфурта: это древняя римская могила.

Жители Тироля и Каринтии сильно волновались в эпоху реформации: они массою отложились от римско-католической церкви и, сделавшись лютеранами, кальвинистами, анабаптистами или перекрещенцами, пытались освободиться в то же время от оков, в которых их держал феодализм. Но эта попытка была подавлена страшным образом. Атакованные одновременно с трех сторон, через долину Инна и через долины Эча и Дравы, протестанты гор могли оказать лишь весьма слабое и совершенно безуспешное сопротивление; значительная часть населения принуждена была удалиться из отечества; в продолжение двух только лет, в 1731 и 1732 гг., около двадцати пяти тысяч зальцбургских жителей должны были бежать в Швабию, в Нидерланды, в Швецию, в Литву; даже северная Америка получила некоторое число этих невольных эмигрантов. Последствием этих религиозных преследований было то, что многие цветущие промышленности, которыми занимались протестанты Каринтии и Штирии, совершенно исчезли из края, и богатые залежи металлоносных руд были оставлены без разработки.

Со времени этого жестокого усмирения, тирольцы сделались и остаются до сих пор слепо преданными духовным властям. Они знают, что в эпоху реформации великое собрание представителей католического духовенства происходило в городе Триденте, на их территории, и потому с некоторого рода патриотизмом подчиняются религиозным постановлениям, изданным более чем за триста лет до наших дней. Всякия философские прения изгнаны из их школ; прозвище «франкмасон» считается у них кровною обидою. За исключением нескольких групп протестантов, поселившихся с начала нынешнего столетия в разных местах Форарльберга и в Инсбруке, все население Тирольских гор состоит из католиков. Большинство студентов, посещающих Инсбрукский университет, слушает там курс богословских наук; сравнительно с цифрою жителей, патеры и монахи очень многочисленны, особенно в немецком Тироле, и влияние их так велико, что во многих округах они могут заставить большую часть членов своей паствы исполнять самые суровые правила умерщвления плоти; но в Каринтии и Штирии, где эмиграция с начала текущего столетия была значительнее, чем в Тироле, протестанты составляют более одной двадцатой населения.

Старые нравы горцев изменяются с каждым днем от более частого соприкосновения с иностранцами. Хотя Тироль еще не превратился, как Швейцария, в одну громадную гостиницу, однако и здесь число иностранных посетителей, туристов и любителей природы увеличивается с каждым годом, а многочисленные железные дороги, пересекающие край с севера на юг и с востока на запад, беспрестанно умножают торговые сношения и оживляют обмен мыслей между горцами Австрийских Альп и более цивилизованными населениями равнин Дуная и побережья Адриатики. Не менее, чем этот постоянно усиливающийся приезд иностранцев, периодическая эмиграция самих тирольцев и других австрийских горцев способствует изменению их старинных обычаев и образа мыслей. Около одной десятой взрослого мужского населения Тироля покидает на-время родную страну и отправляется на чужбину промышлять разною мелкою торговлею и ремеслами, или петь «тирольские песни», с аккомпаниментом цитры. Эмигранты из Форарльберга продают разные материи; выходцы с гор Штубай торгуют железными изделиями: жители долины р. Пассей, притока верхнего Эча, ведут торговлю скотом; эмигранты из Лунгау, бассейна верхнего Мура, занимаются ремеслом «костоправов» и ветеринаров. В прошлом столетии эта промышленность странствую щей медицины практиковалась преимущественно тирольцами из Циллерталя; приготовление благовонных масл, разных эссенций и лекарственных снадобий составляло их специальность. В течение первой половины восемнадцатого столетия, около 400 шарлатанов, выходцев из этой тирольской долины, продавали во всех частях Европы жабье масло, в особенности скорпионовое масло, и знаменитое противоядие, известное под именем «митридата», которое они составляли при помощи семидесяти различных специй. Но теперь медицинский промысел циллертальцев почти совершенно прекратился; в наши дни они совершают свое маленькое «кругосветное путешествие» по большей части в качестве певцов или торговцев коврами или перчатками. В некоторых деревнях, имеющих какой-нибудь специальный отхожий промысел, достаточно прибыльный, в зимние месяцы дома остаются только женщины, дети и старики. Огромные отели, роскошные виллы, красующиеся в селениях многих долин, и принадлежащие разбогатевшим местным уроженцам, наглядно свидетельствуют об экономической важности этого эмиграционного движения и отхожих промыслов.

Исключая богатого Тироля, который обилием и разнообразием своих произведений не уступает плодоносной Ломбардии, а также долин Инна, Дравы и их притоков, эксплоатация почвы в других частях Австрийских Альп должна ограничиваться первобытным земледелием и скотоводством на горных пастбищах. Но жители этих горных областей умеют во многих местах увеличивать свои маленькие доходы посредством кустарной промышленности, выделывая различные предметы, которые они посылают на отдаленные рынки. Так, например, в «ладинской» долине Гардена или Греден, на севере от горной группы Мармолата, мужчины все, без исключения, занимаются, в свободное от сельских работ время, вырезыванием из дерева кукол, игрушек и украшений всякого рода. Промышленность их до такой степени деятельна, что они почти совершенно истребили в соседних горах породу сосны, употребляемую на эти изделия, и теперь принуждены нужное им дерево выписывать, с большими издержками, из-за границы. В то время, как мужчины вырезывают фигурки из дерева, женщины занимаются преимущественно вязаньем грубых кружев.

Горная промышленность в наши дни является уже сравнительно маловажною в Тироле, но в других провинциях Австрийских Альп она весьма значительна, благодаря богатству рудных жил и слоев различных минералов, проникающих массу скал. По направлению с запада на восток производительность гор в этом отношении постоянно увеличивается. Уже Тироль очень богат, если не обилием, то, по крайней мере, разнообразием залежей; но по мере того, как Альпы расширяются и раздвигают свои цепи и отрасли к северо-востоку и юго-востоку, они открывают все большее и большее число минеральных сокровищ, залегающих в плоскостях соприкосновения различных горных пород. Зальцбургский край изобилует в особенности мощными пластами каменной соли, которым он обязан и своим названием; в Каринтии разрабатываются многочисленные рудники—свинцовые, цинковые, железные, медные; в Штирии тоже добывают соль, железную руду, лигниты. Разработка так называемых благородных металлов имела прежде весьма важное значение, особенно в Тироле. В начале шестнадцатого столетия швацские серебряные рудники, находящиеся близ соединения долин Инна и Цилля, доставляли огромное количество этого металла, так что властители Тироля считались богатейшими государями в свете по обилию имевшейся у них монеты. Около тридцати тысяч рудокопов занимались в то время добыванием благородных металлов в Тирольских горах. Громадные насыпи вырытой земли, которые и теперь еще можно видеть в верхней долине Рауриса, на высоте 2.000 и даже 2.335 метров, также доказывают, что разработка рудников деятельно производилась в этой области Высоких Тауеров. Еще недавно из этих рудников получали ежегодно от 10 до 15 килограммов золота; но с 1876 г. разработка их окончательно оставлена.

В настоящее время важнейшее минеральное богатство страны составляют соль и железо, добывание которых сделалось главной отраслью местной горной промышленности. Галль в Тироле, Галлейн в Зальцбургской области, Галльштадт в Зальцкаммергуте, и вообще все города, самое название которых, содержащее старинное слово «Hall», означающее «соль», указывает на древность их, как мест добывания этого минерала, до сих пор продолжают доставлять в изобилии свои кристаллизованные продукты. Соленосные горы, разрываемые рудокопами с незапамятных времен, представляют странный лабиринт бесчисленных подземных зал, галлерей, ярусов, откуда вода, насыщенная солью, стекает в салины по рассолопроводам, имеющим десятки верст в длину. Одна из гор, особенно тщательно исследованных, Дюрренберг (в окрестностях Галлейна), западная подошва которой принадлежит Баварии, дала уже в течение последних шести столетий около 10 миллионов тонн чистой соли, и, однако, эти богатые залежи ничтожны в сравнении с соляными пластами, которые геологи измерили приблизительно в округах Ишля и Аусзее. Добыча соли в Австрийских Альпах представляла в 1870 году следующие цифры:

Тироль—22.500 тон.; Зальцбурга—15.000 т; Верхняя Австрия (Зальцкаммергут)—60.000 тон.; Штирия—14.000 тон.; всего 111.500 тон.

Что касается залежей железной руды, то они громадны, особенно в Штирии и Каринтии; одна только гора Эрцберг (Рудная гора), близ городка Эйзенерц («железная руда»), на которой летом ломают руду снаружи, а зимою копают внутри галлереями, и стены которой сплошь покрыты блестящими кристаллами, доставляет ежегодно около 200.000 тонн железной руды, и если разработка будет продолжаться в тех же размерах еще в течение десяти столетий, то и тогда залежи этой руды не истощатся. Производство железа (чугуна, железа, стали) в Австрийских Альпах:

| Добыча руды в 1871 г., тонн | Производство чугуна, железа и стали (1870 г.) | |

| Тироль | 8.800 | 2.300 |

| Зальцбург | 6.000 | 5.000 |

| Каринтия | 167.000 | 102.000 |

| Штирия | 376 000 | 217.000 |

К сожалению, эти альпийские страны, столь богатые превосходною железною рудою и, сверх того, имеющие рудники медные, цинковые, свинцовые, не достаточно снабжены ископаемым топливом; здесь есть только лигнит и торф, а потому мануфактурная промышленность не могла сделать в этих странах таких успехов, каких она достигла, например, в Богемии, где существуют разрабатываемые залежи каменного угля. Тем не менее, Штирия есть одна из тех областей Австрийских Альп, где число фабрик и заводов весьма значительно. Другая фабричная область в этих Альпах, Форарльберг, имеющая многочисленные бумагопрядильни и другие мануфактуры того же рода, принадлежит к промышленной группе, центр которой составляет швейцарский город Санкт-Галлен. Что касается Штирии, то она производит преимущественно железо, сталь, разные мелкие железные изделия, машины всякого рода. Благодаря этой промышленной деятельности и в особенности значительному протяжению удобных к обработке равнин, Штирия имеет несравненно более густое население, чем другие горные провинции Австрии.

Население Австрийских Альп, без Зальцкаммергута.

| Площадь, кв. клм. | Число жителей 31 декабря 1890 г. | Число жителей на 1 кв. километр. | |

| Зальцбург | 7.162 | 173.510 | 24 |

| Каринтия | 10.333 | 361.008 | 35 |

| Штирия | 22.449 | 1.282.708 | 57 |

| Тироль | 26 690 | 812 686 | 30 |

| Форарльбер | 2.610 | 116 073 | 45 |