Крайна, Хорватия, Славония.

Эти страны, казалось бы, должны составлять часть одной и той же группы, политической и административной, так как они находятся на одном и том же склоне гор и населены народностями одинакового происхождения; тем не менее, в отношении управления, они рассечены на две части. Немецкая Австрия, ревниво берегущая горные проходы на Альпах и дорогу к Адриатике, присвоила себе словен Крайны или «украйны», тогда как Венгрия взяла в свое подданство сербов и хорватов, населяющих «междуречье», или земли между реками Савою и Дравою. Но южные славяне не безропотно переносят право сильного: те из них, которые крепче и теснее других сплочены между собой, именно хорваты, опираясь, с одной стороны, на своих заграничных славянских братьев, с другой, на старое «историческое право» триединого королевства Славонии-Хорватии-Далмации, стараются вновь завоевать мало-по-малу свою национальную автономию. Хотя они еще очень далеки от достижения этой цели, но важно и то, что им, по крайней мере, удалось заставить уважать себя, и в борьбе национальностей, происходящей внутри Австро-Венгерской монархии, их влияние есть одно из тех, которые дают себя чувствовать с наибольшею силою. Прошли те времена, когда мадьяры могли повторять свою обидную поговорку: «серб не человек»! В 1848 и 1849 годах они убедились, к общему несчастью, что хорваты страшные противники. Враждуя друг с другом, эти два народа предали себя еще на целое поколение во власть венской бюрократии; соединившись между собою, если бы такой союз был возможен, они приобрели бы честь и славу основания вольной федерации придунайских народов, и кровавые войны, ужасающие побоища, может быть, непоправимые катастрофы были бы избегнуты!

Но, будучи разделены искусственными политическими перегородками, все славянские земли Цислейтании, Транслейтании и страны, лежащей за Савою, составляют, тем не менее, по своим естественным качествам, сильную и живучую национальную единицу, с которою, по необходимости, должны считаться даже те, кто отказывается явно признать ее. Грядущие события, так сказать, бросают тень перед собою, и хотя южно-славянское государство еще не существует, но можно ясно видеть, как оно уже с давних пор выработывается втихомолку. В этом и заключается одна из главных трудностей разрешения задачи политической группировки народов,известной под именем «восточного вопроса». Какой-нибудь неудачный политический маневр со стороны австрийцев и венгерцев, какой-нибудь опрометчивый шаг, неблагоразумная мера могут ускорить изменение равновесия и вызвать, наконец, к самостоятельной жизни южно-славянскую нацию. Хорватия или Кроация, благодаря достигнутой ею значительной степени культуры и развившемуся среди её населения живому национальному патриотизму, повидимому, предназначена силою обстоятельств служить естественным средоточием этого ново-образующагося мира, хотя различие религии между хорватами, католиками, и сербами, православными, породило взаимную ненависть и замедлило возникновение общих стремлений. Во всяком хорватском городе, во всякой большой общине есть свое «общество чтения», главная цель которого состоит в содействии изучению сербо-хорватского языка, но которое занимается также всем, что имеет отношение к политическим интересам нации; часто в собраниях раздается пение национальной военной песни: «Ubojza narod svoj!» («в бой за наш народ»!). Хорватия—небольшая и малонаселенная страна, но, по своему географическому положению и даже по своим экономическим рессурсам, по своим естественным богатствам, еще почти непочатым и составляющим запас для будущего, имеет чрезвычайно важное значение. Во время последнего восстания Герцеговины против турок население Хорватии увеличилось сотнею тысяч беглецов из Боснии, и, без всякого сомнения, большинство тех из этих невольных выходцев, которые не погибли жертвою голода, нищеты и болезней, поселилось окончательно в приютившей их стране.

| Пространство, кв. кил | Население 31 декабря 1890 г., душ | Километрическое население, жит. | |

| Хорватия-Славония | 42.516 | 2.200.977 | 52 |

| Крайна | 10.033 | 498.958 | 50 |

Восточные отрасли Больших Альп продолжаются до славянских областей Австрии, так как еще на севере от города Любляны (Лайбах) пирамидальная вершина горы Гринтуз, в цепи Караванок, возвышается на два с половиною километра над уровнем моря; но к востоку от этого пограничного столба снежных Альп горы, проникающие в хорватское междуречье, то-есть пространство, заключающееся между Савою и Дравою, имеют уже незначительную высоту. На севере от Загреба (Аграм) некоторые горные группы, Слемье, Иванчица, поднимаются еще, своими высшими вершинами, до высоты немного более 1.000 метров; но за этими группами возвышения почвы становятся все ниже и ниже, затем снова поднимаются, к западу и к северу от Пожеги, в виде массивов около 1.000 метров высоты, и, наконец, у Дьяково совершенно теряются под горизонтальным слоем наносных формаций. Далее, один только остров холмов возвышается среди равнин: это Вердник или Фрушка-гора (Fruska Gora), склоны которой покрыты виноградною лозою; это массив из кристаллических пород, на который вылились потоки лавы, и который облегают, на подобие плаща, новые формации. У подошвы этого массива, на вулканическом выступе, стоит крепость Петроварадин. Горы южно-славянских земель Австро-Венгрии, впрочем, еще очень мало исследованные в геологическом отношении,—состоят из слоистых формаций, принадлежащих, по времени образования, преимущественно к третичному периоду. Во всей этой области, кроме Бердника, есть только два массива из эруптивных каменных пород—Слемье, в окрестностях Загреба, и восточные холмы Гариц или Мославин, возвышающиеся своими куполообразными лесистыми вершинами над болотистою равниною, где соединяются реки Сава, Донья и Илова.

На юго-западе горы Хорватии сливаются с известковыми хребтами, параллельными долинами, воронкообразными углублениями Либурнского плоскогорья: здесь возвышаются Битторай, Большая и Малая Капеллы (Kapella), Плешевица (Pljesivica), Веллебит; но эта область Либурнских гор, хотя не менее каменистая, чем плоская возвышенность Истрии, имеет, так же, как и большая часть внутренней Хорватии, то важное преимущество над Карстом, что она еще обладает огромными лесами на восточном склоне; неровности почвы здесь скрыты под слоем опавших листьев, под мхом и дерном. На горах плоской возвышенности растут бук и выше сосна, тогда как на нижних склонах, обращенных к бассейну Савы, и в низменных равнинах тянутся великолепные дубовые леса, лучшие в Европе; эти-то леса и доставляют те громадные количества дубовых досок, которые вывозятся, через Триест и Фиуме, в другие страны, между прочим, во Францию, где из них делают бочки и боченки. Если англичане и немцы говорят с гордостью о «британском» и «тевтонском» дубе, то хорваты еще с гораздо большим правом могут гордиться, как принадлежащим им драгоценным даром природы, этим прекрасным деревом, самым величественным представителем европейских лесов; но если они хотят предохранить его от истребления, то пусть поторопятся принять необходимые меры, потому что лесопромышленники скупают в их стране леса на сруб тысячами десятин, и цена леса быстро увеличивается. Цена лучшего дубового бревна, по словам немецкого журнала «Глобус» (№ 3 за 1877 г.), в период с 1850 по 1872 г., поднялась в следующем размере: в 1850 г. она была от 4 до 6 франк.; в 1869 г. от 40 до 50 франков; в 1872 г. от 50 до 100 франков. Грустно становится, когда видишь, даже в соседстве с городами и вдоль линий железных дорог, громадные стволы, гниющие в лужах, груды срубленного леса, лежащего в беспорядке на земле, и обширные оголенные пространства, где остались только безобразные пни, где глаз не встречает даже ни одного молодого деревца.

Высота гор в южно-славянских землях Австро-Венгрии: Плешевица—1.649 метр.; Битторай—1.385 метр.; Иванчица—1.060 метр.; Слемье—1.035 метр.; Мославин—484 метр.; Псунье—984 метр.

Режимом своих вод южно-славянские земли представляют такой же поразительный контраст, как и своим орографическим рельефом. В одном месте мы видим низменные равнины, в другом, напротив, встречаем целый лабиринт крутых гор и извилистых долин; то же самое замечается и в отношении распределения проточных вод: в некоторых местностях чрезмерное обилие речных вод, в других, наоборот, почти полное отсутствие не только рек, но даже ручьев и ключей. Мало найдется смежных стран, гидрография которых различалась бы более резким образом.

Восточная часть хорватского междуречья, где Дунай, Драва, Сава и Тисса соединяются в одну огромную реку, несущую массу воды от восьми до десяти тысяч кубических метров в секунду, представляет еще неопределенную область—на половину землю, выступившую из-под воды, на половину озеро, образовавшееся вследствие разлива рек. Задерживаемый утесами, преграждающими ход его течению ниже Белграда, Дунай не мог унести всю воду из этих впадин древнего моря, которое некогда простиралось от Альп до Карпатов. Озера, пруды, болота наполняют еще все углубления почвы, и во время разлива рек эти скопления стоячих вод сливаются в одну водную поверхность, которая тянется во все стороны на необозримое пространство. На площади, обнимающей сотни километров, между городами Сиссеком и Белградом, аллювиальная (наносная) почва пересекается по всем направлениям извилинами речек, рукавами и затоками, которые разветвляются до бесконечности и которые прежде были речными руслами: вся эта местность называется Посавиной (Посавье). Сава, так сказать, прогуливается по прилегающим к ней равнинам, переходя с одного места на другое, образуя песчаные мели и острова, которые она украшает зеленью ив, покидая одни излучины, чтобы создать себе взамен их новые. Понятно, какое огромное препятствие должна была представлять такая река переселениям народов и движениям армий, и нет ничего удивительного, что она сделалась политическою границею между двумя империями. Болота, постоянные или временные, которые идут широкою полосою по обоим берегам реки, местами на протяжении 10 и даже 20 километров от главного ложа, и топи которых беспрестанно перемещаются, делают переход через Саву почти невозможным; оттого-то два пункта, Брод и Митровица, где водная поверхность съуживается между более возвышенными землями, имеют чрезвычайно важное стратегическое значение, как места, наиболее удобные для переправы. Пояс наводнений Савы, в одной Хорватии, исчисляют в 412.000 гектаров (гектар—0,92 десятины), а на боснийском берегу еще более обширное пространство покрывается водою во время больших разливов, потому что с этой стороны к главной реке присоединяются, в виде переплетающихся рукавов, важнейшие из её притонов—Уна, Вербос, Босна, Дрина. В области, известной под именем Военной Границы, 330 городов, местечек и деревень, имеющие все вместе более 130.000 жителей, подвержены опустошительным наводнениям, и нередко все посевы на полях исчезают под выступившими из ложа водами. Население берегов Савы уменьшается с каждым годом, тогда как население земель, лежащих выше уровня наводнений, и где иммигранты немецкого происхождения довольно многочисленны, быстро возрастает: болотные лихорадки иногда в течение одного года похищают десятую часть жителей; средним числом, на каждых трех прибрежных жителей Савы приходится один больной, и дети родятся уже с зародышем болезни, которая рано или поздно унесет их в могилу. Несмотря на чрезмерное обилие воды, которая разливается широко, затопляя прибрежные равнины и поля, Сава не приносит большой пользы для судоходства; выше Загреба ею пользуются только для гонки плотов; ниже Сиссека по ней хотя и ходят пароходы, но песчаные мели так многочисленны и так часто передвигаются, что во многих местах пароходное сообщение совершенно прекращается во время низкого стояния воды.

В силу закона о преобразовании управления Военной Границы, половина суммы, вырученной от продажи государственных лесов в этой территории, должна быть употребляема на публичные работы вообще и в особенности на исправление реки. По принятому плану, это исправление должно состоять в том, чтобы спрямить и укоротить течение Савы на 155 километров, при помощи двадцати девяти прорезов (купюр), освободить ее от всех мертвых рукавов посредством сооружения боковых плотин, углубить фарватер реки и ассенизировать прибрежные местности посредством уничтожения побочных лож. В ожидании осуществления этого плана, Сава, на которой есть один только мост, именно мост Бродской железной дороги, ниже Загреба, продолжает, по-прежнему, затоплять прибрежные равнины. Самым большим гидравлическим сооружением, исполненным до сих пор в её бассейне, является римский канал, называемый «каналом Проба», который осушает частью болота на юге от Фрушка-Гора; прорытие его, по всей вероятности, относится к третьему столетию.

Нынешняя длина Савы 1.062 килом. Площадь её бассейна 88.045 кв. килом. Разность уровней между половодьем и мелководьем 9,39 метров. Дебит реки ниже впадения Дрины: в секунду во время мелководья 706 куб. метр., при среднем стоянии воды 1.119 куб. метр., во время разлива 4.078 куб. метр.

В то время, как область, о которой мы сейчас говорили, страдает от чрезмерного изобилия воды, другие местности рассматриваемой нами страны, именно большая часть её долин, терпят, напротив, недостаток в воде. Пласты горных пород на склоне, обращенном к Саве, так же, как и на скате, спускающемся в Адриатике, расположены в виде громадного здания с галлереями, лежащими ярусами одни над другими и сообщающимися между собою, вследствие чего воды, вытекающие из одной подземной галлереи, вскоре низвергаются в другое воронкообразное углубление и затем опят выходят наружу из отверстия какой-нибудь пещеры. Особенно между Центом (Сенья) и Огулином можно встретить много таких прерывающихся ручьев и речек, попеременно то выступающих на поверхность земли, то исчезающих под почвою, без всякой видимой причины. Недалеко от Огулина железная дорога проходит над одним из подобных больших источников; можно подумать, что река выходит из железнодорожной насыпи. Очень многие деревни не имеют другой воды, кроме той, которая скопляется в цистернах, хотя под ними текут значительные ручьи; но иногда, во время сильных разливов, эти подземные реки, не находя себе достаточно широкого выхода через глубокие гроты, выступают на поверхность земли и разливаются озерами в замкнутых бассейнах. Так, река Гайка нередко образует временное озеро, глубиною в 30, 40 и даже, как это было в 1802 г., в 49 метров.

Из подземных или внезапно пропадающих рек этой области особенно замечательна Пиука, пользующаяся еще большею известностью, чем Рекка-Тимава, о которой мы говорили выше; она с сильным шумом низвергается в знаменитый грот Постойна (Arae Posthumii) или Адельсбергский, один из самых обширных в Европе и самых богатых сталактитами. Эта громадная пещера, разветвляющаяся на множество галлерей и камер, возбуждает удивление в особенности своею подземною горою Кальвариею, образовавшеюся из слепков известняка, над которой развертывается исполинский свод около километра в окружности, и которая усажена бесчисленными сталактитовыми обелисками и пирамидами, похожими на башенки готической церкви. После подземного течения, на пространстве около 10 километров, по мрачным и глухим пустотам Адельсбергского грота, Пиука опять выходит на свет, в виде могучей и тихой реки, усилившейся несколькими подземными ручьями. По соединении с р. Унцом, она остается видимою на протяжении нескольких километров, затем снова скрывается в недрах земли и, наконец, опять выходит на поверхность немного выше города Любляны.

Другой приток Унца и реки Любляны вытекает из знаменитого Циркницкого озера, представляющего многоэтажный бассейн, который приводил в удивление уже римлян и который был воспет Тассом. Во время засух уровень воды в этом замечательном бассейне падает ниже продыравлянного, точно решето, свода, образующего верхний водоем; после продолжительных дождей, воды разлива, поднимаясь из нижнего яруса, через воронкообразные отверстия, наполняют верхние этажи и расстилаются широкою скатертью на поверхности земли. Случалось, говорят, что большая равнина, обнимающая около 80 кв. километров, вся осушалась; и наоборот, прежде, когда ассенизационные работы еще не были предприняты, эта равнина по временам представляла обширное озеро, настоящее море среди Альп, на гладкой поверхности которого отражались, как в зеркале, целый амфитеатр скал и величественная гора Яворник, покрытая лесом на вершине. Жители семи деревень, расположенных полукругом вокруг озерной равнины, попеременно снискивали себе пропитание рыбною ловлею, охотою и обработкою выступивших из-под воды земель. На дне бассейна находится более четырех сот воронок, глубиною от 10 до 18 метров, и, повидимому, эти-то воронки, смотря по времени года, поглощают или извергают воды, нередко даже со страшным шумом, когда массы воздуха, запертые в глубоких подземных пустотах, с силою вырываются наружу, чрез открывшиеся отверстия. Но в наши дни изменения уровня Циркницкого озера сделались гораздо более правильными: извилистые галлереи внутри скалы, через которые уходил избыток вод разлива, теперь заменены одною траншеею, куда излишняя вода выливается посредством паровых насосов, вследствие чего земледелие могло окончательно завладеть равниною, которая прежде была подвержена периодическим наводнениям.

Низменность, у выхода которой к стороне реки Савы расположен главный город Крайны, и которая занимает площадь около 230 квадратных километров, некогда составляла другое Циркницкое озеро, попеременно наполнявшееся водою и опоражнивавшееся. С рекою Унц, вытекающею из грота Планина, на равнине соединялись воды многочисленных жерл или воронок, которые у местных жителей известны были под именем «окон озера». Когда вся эта жидкая масса выливалась со дна через торфяные мхи и камыши, покрывавшие поверхность, нужно было ждать целые недели, даже месяцы, прежде чем прекращалось наводнение, и воды разлива уходили в Саву, через узенький канал, в котором течет р. Градиска. Настойчивый труд человека успел, однако, осушить это огромное болото, при помощи водоотводных каналов, общая длина которых превышает 1.000 километров, и посредством глубоких вырубов, сделанных в скалах, которые препятствовали свободному стоку вод. Громадная железнодорожная насыпь, которую инженеры перекинули через обширное болото, и которая долгое время оставалась одним из замечательнейших сооружений человеческого искусства, послужила опорною точкою для грандиозных ассенизационных работ, и со времени устройства этой насыпи в деле осушения почвы и завоевания её для целей земледелия достигнуты более значительные успехи, чем в течение всего предшествовавшего полустолетия. Теперь прежние острова болота по большей части застроены домами, и новые деревни основываются на берегах водоотводных каналов. В доисторические времена другие группы человеческих жилищ возвышались над этою обширною равниною, покрытою в ту пору водою: это были поселения на сваях, или так называемые свайные постройки, остатки которых найдены теперь в большом числе, вместе с различными обломками изделий, относящихся к каменному веку. В ту эпоху животное и растительное царства края несколько отличались от нынешней флоры и фауны. Воды, покрывавшие равнину, были населены рыбами огромной величины, порода которых теперь уже не существует, и озерные жители приготовляли себе кушанье из валлиснерии (vallisneria spiralis), растения, в наши дни неизвестного в этой стране.

Различие климатов так же велико, как и различие почв, в этой узкой и длинной полосе южно-славянских земель, которая тянется от запада к востоку, на пространстве более чем 450 километров. С одной стороны, мы находим здесь холодные склоны Альп и дикое Либурнское плоскогорье, на которых дождевая вода падает в изобилии и течет ручьями или по поверхности почвы, или в недрах земли; с другой—сырые низменности, прилегающие к Саве и Дунаю, или так называемое Сирмийское междуречье, где скопляются воды, спустившиеся с высот, но над которым стоит воздух сухой, утративший большую часть содержавшихся в нем водяных паров.

Метеорологические наблюдения дали следующие результаты. ©

| Средняя годовая температура | Годовой слой дождя | |

| Любляна (Крайна) | 9°,4 | 1,36 м. |

| Завалье (Хорватск. плоскогор.) | 8°,5 | 0,3 |

| Загреб (Хорватская равнина) | 11°,3 | 1,8 |

| Земун или Землин (Сирмия) | 11°,7 | 0,5 |

Несмотря на столь значительные различия климатических и почвенных условий, жители рассматриваемых нами областей представляют по племенному составу совершенно однородное население. Перейдя Саву, на юге Венгрии, мы вступаем в страну, обитатели которой почти все единоплеменники между собою, и где переходы от одной речи к другой совершаются с едва заметною постепенностью. Выше Белграда, в восточном углу Славонии, все население состоит из сербов, за исключением немногих, рассеянных между коренными жителями, румын, мадьяр и двух небольших групп албанцев, из племени клементи, живущих в окрестностях Митровицы. Далее, на западе, в собственно так называемой Хорватии или Кроации, иностранные элементы встречаются в еще меньшем числе. Сербо-хорваты, чистокровные хорваты, затем хорвато-словены и словены соприкасаются и смешиваются все теснее и теснее вплоть до немецких областей, лежащих по другую сторону Дравы, и до итальянского этнографического пояса, идущего вдоль берегов реки Изонцо. Во всей этой части южно-славянского мира существует, если не считать маленьких архипелагов, один только значительный остров иностранного населения. Этот этнографический остров Gottscheerland, с населением около 25.000 душ, состоит в большинстве из немецких крестьян, живущих в местечке Готтше (Gotschee) и в нескольких окрестных деревнях по берегам реки Рюнзе, которая внезапно появляется и так же внезапно исчезает в одном воронкообразном углублении плоскогорья. Очень привязанные друг к другу, готтшеерцы уходят на заработки целыми группами и живут артелями в больших городах Германии и даже заграницею; главный промысел их состоит в разносной торговле южными плодами. По мнению Цейса, жители местности Готтше суть остатки древних немецких вандалов, обитавших в Паннонии, в шестом веке после Р. X.

Главную причину розни, существующей в среде южно-славянских населений Австро-Венгрии, составляет различие вероисповеданий. Словены, перешедшие было в протестантизм в эпоху реформации, должны были во время контр-реформации вернуться в лоно римско-католической церкви, которой не покидали иллирийские славяне. Но хорваты разделились: самые близкие к Альпам и к морю сделались католиками, тогда как большинство славонцев, сирмийцев, сербов остались верны греко-восточной церкви и сохранили кириллицу, от которой произошла и русская азбука. Однако, религиозные несогласия постепенно уменьшаются с ослаблением ревности к вере; точно так же и различия наречий сглаживаются в образованном обществе городов. Литературы, еще отличные одна от другой, все более и более сближаются между собою, отбрасывая иноземные формы и обогащаясь словами и оборотами речи, которые оне находят в общей сокровищнице. Хорваты приняли сербский язык, как свой национальный, так как их собственный язык отличается от сербского лишь неважными провинциализмами; точно также и словены, книги которых были сожжены иезуитами в начале семнадцатого столетия, возрождаются теперь к умственной жизни под преобладающим влиянием сербской литературы. В собственно так называемой Славонии жители, хотя им одним принадлежит имя славян, составляющее общее наименование всех народов славянского племени, отвергают это имя, которое во всех западно-европейских языках сделалось синонимом раба, и предпочитают принимать название сербов, принадлежащее свободному народу. В 1866 году загребский областной сейм решил даже, что отныне нация будет называться сербо-хорватскою.

Изо всех южно-славянских народностей Австро-Венгрии, самыми чистокровными, наиболее сохранившими свои племенные особенности следует считать, вероятно, славонцев и хорватов, жителей деревень. Они отличаются высоким ростом, сильным телосложением, красивою наружностью и гордою осанкой; вместе с тем они добродушны и честны, но их врожденное мужество часто увлекало их во все жестокости войны; имя «пандуров», которое носил один из их вооруженных отрядов, часто распространяло ужас даже на западе Европы: следы этого сохранились, между прочим, и во французском языке. Словены представляют более смешанную породу, чем хорваты. Живя в долинах, составляющих неизбежные места прохода между равнинами Дуная и Адриатическим морем, они постоянно подвергались наплыву чуждых элементов и смешивались с осадком всех банд военных и торговых, которые их посещали.

За исключением России, сельское население южно-славянских областей Австро-Венгрии наиболее сохранило обычаи общинного землевладения, которое в средние века составляло общее явление в большей части Европы. Вопреки римскому праву, которое, как известно, благоприятствует частной собственности в ущерб общественному владению и пользованию имуществом, почти все славянские крестьяне Хорватии и соседних стран до сих пор продолжают возделывать свои земли группами или обществами, и этот «домашний союз» освящен многими недавними законами. Нераздельная земельная собственность, составляющая, средним числом, пространство от 15 до 30 гектаров (от 13,8 до 27,6 десятин), обнимает поля, луга, лес, и дает в изобилии корм для крупного и мелкого скота и всякой домашней птицы; произведения почвы и продукты скотоводства достаточны для удовлетворения всех потребностей родовой общины. Такая сельская ассоциация или задруга, состоящая из десяти-двадцати или даже из пятидесяти-шестидесяти лиц, не есть патриархальная семья,—это маленькая республика, свободно избирающая своего распорядителя или господаря (gospodar или domacin), так же, как и свою главную хозяйку. Часто для управления общественными делами выбирается старший летами; но когда ум его начинает слабеть, ему назначают преемника. Каждое хозяйство имеет свой отдельный домик в деревенской ограде; по середине селения возвышается дом господаря, заключающий в себе общую столовую и гостиную; дома и сельскохозяйственные постройки обсажены плодовыми деревьями. Когда община становится слишком многолюдною, она роится и образует вторую задругу. Впрочем, все задруги одного округа охотно помогают одна другой; когда требуется какая-нибудь спешная работа, то многие семьи соединяются вместе и общими силами быстро справляют дело, среди веселых песен и радостных криков. Таковы земледельческие общины южных славян; они дают крестьянам выгоды как крупного, так и мелкого землевладения; они позволяют разделение труда и облегчили бы ведение интенсивного хозяйства, если бы, к сожалению, рутина не примешивалась к почитанию обычаев и преданий старины; наконец, они делают невозможным пауперизм, обеспечивают работу всем членам общества, верный кусок хлеба всем работникам. Было бы очень желательно, чтобы задруги сохранились и на будущее время, преобразовываясь, насколько это необходимо для того, чтобы в среду их открылся свободный доступ членам чужих семей; но все заставляет предвидеть, что эта древняя форма общинного владения не устоит против честолюбия отдельных лиц и процесса социального разъединения, которому благоприятствует общее право Европы. Уже и теперь в соседстве важных городов порядок личной собственности заменил почти совершенно старую систему родовых общин. Однако, влияние наследственных нравов так сильно, что даже в городах, почти итальянских, далматинского прибрежья и на островах Адриатаки до сих пор можно встретить богатые торговые дома, устроенные по образцу сельских задруг. В некоторых из союзов или общин живут приемные братья, или братья по собственному выбору, братство которых, основанное на взаимной клятве, считается более священным, чем родство братьев по крови. Оно делится на три степени: малое братство, братство несчастия и братство по клятве, самое священное изо всех; эта последняя степень или союз благословляется священником, исключая тот случай, когда лица, клянущиеся друг другу в неизменной верности, принадлежат к различным религиям, как это бывает чаще всего в Боснии, где часть славянских жителей исповедует bcлам. Молодые девушки тоже соединяются клятвою взаимной любви и преданности или между собою, или с молодыми людьми.

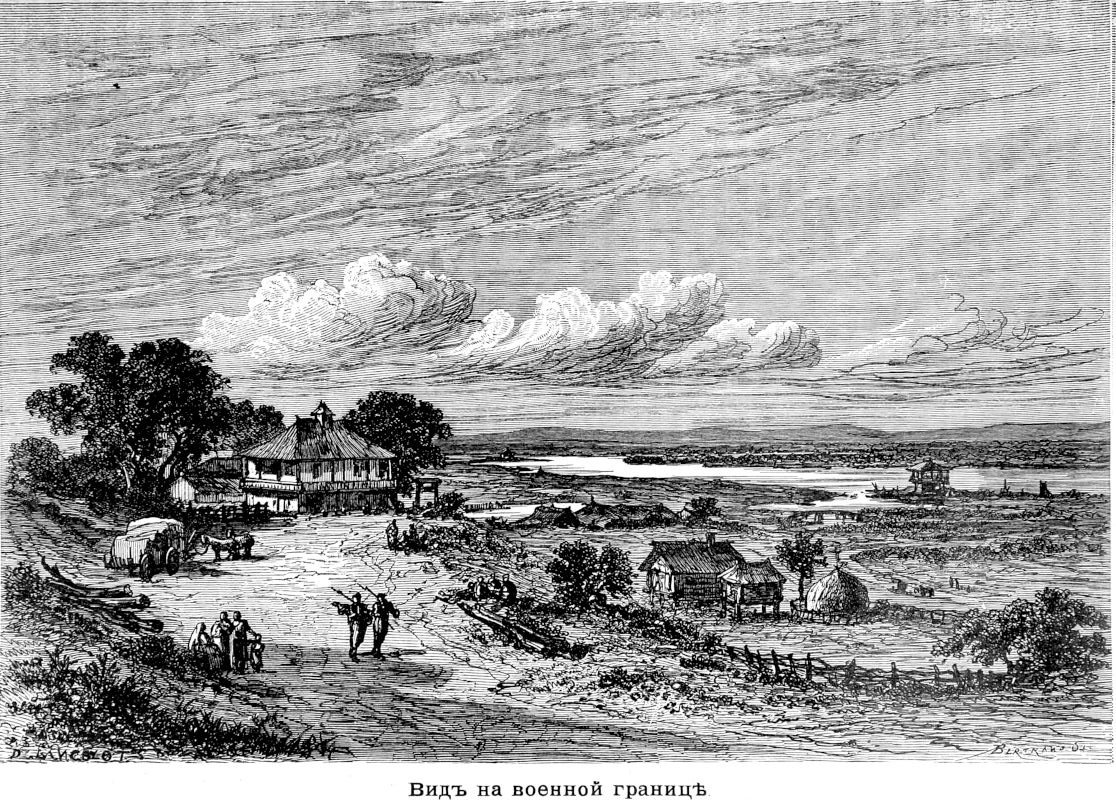

Еще недавно земледельческие общины были не единственные учреждения прошлого, которые южно-славянский мир представлял взорам современной Европы; он имел, кроме того, и общины военные в полном смысле слова, составлявшие, так сказать, непрерывную казарму, или лагерь вдоль пределов Турции. С 1873 г. прежний политический режим так называемых Военных Границ Хорватии оффициально отменен, и законом, вотированным в 1881 году Пештским сеймом, было предписано включение Военной Границы в состав Хорватии. С одной стороны, наследственные интересы и старые предания военной дисциплины, с другой—дипломатические проволочки венского правительства, желавшего сохранить под рукою всегда готовую армию, и колебания венгерского государства, которое боялось усилить славянский элемент, давая одинаковое управление обеим половинам Хорватии,—таковы были причины, продлившие, несмотря на изданный закон, существование старого порядка в Военной Границе.

Когда существовала еще военная организация этих округов, каждый житель мужского пола считался солдатом,—солдатом со дня рождения до самой смерти. Не все, однако, состояли на действительной службе; большое число этих граничаров принадлежали к военным общинам, избавленным от «частной службы» и подлежащим только исполнению «общей службы»; в мирное время эти общины занимались производством, распределением и отправкою жизненных припасов; города Карлопаго (Баг), Сенья (Ценг), Костайница, Брод, Петриниа, Беловар, Петроварадин (Петровардейн), Земун (Землин) и другие обязаны были поддерживать торговые сношения между Военною Границею и внешним миром. Из людей, исполнявших частную службу, одни составляли специальную стражу и сторожили границу, вооруженные по восточному—длинным ружьем, пистолетами и широким кинжалом; другие обработывали землю, но при малейшей тревоге становились под ружье, чтобы идти стеречь границу. Босния была окружена непрерывною линиею сторожевых постов, на западе со стороны гор, на севере—вдоль течения Савы, и граничары постоянно ходили дозором от одной караульни к другой. Служба была очень тяжелая; зимою люди должны были выносить вьюги и метели на плоскогорьях, летом они подвергались зловредным испарениям болот, окаймляющих берега реки. Жилища граничаров, чардаки (сsardak) или деревянные домики, построенные на сваях, высоко над уровнем наводнения, как хижины папуасов в Новой Гвинее, если смотреть на них издали, представляют очень живописную картину; но жизнь в этих избушках на курьих ножках крайне невеселая и часто даже очень вредна для здоровья, так что иностранец, недостаточно акклиматизировавшийся, скоро погиб бы здесь жертвою болотной лихорадки.

Смотря по обстоятельствам, срок действительной службы для пограничных солдат бывал различен, но средним числом они отдавали государству одну неделю из трех, т.е. неделю проводили на службе и две недели дома. В военное время правительство могло рассчитывать на сотню тысяч испытанных и закаленных воинов, составлявших грозную армию, которая представляла еще, до дня выступления в поход, ту важную выгоду, что она сама себя продовольствовала. Каждый солдат получал от военной казны, как верховного землевладельца, кусок земли, с необходимым количеством скота; каждый обработывал свое поле, собирал свою собственную жатву и в состоянии был своим трудом прокармливать свою семью, если правительство дозволяло ему иметь таковую. Жалованья он не получал, кроме как в военное время или в случае исполнения какой-нибудь исключительной натуральной повинности; начальство давало ему только оружие. Взамен этого подарка, он принадлежал душою и телом государю. Вся жизнь его была регулирована изо-дня-в-день так же, как и жизнь его сыновей, которые родились уже солдатами, как и он сам; что же касается дочерей, то они не могли поступать в армию, но и не пользовались правами наследства, если не выходили замуж за солдат.

Понятно, что такое своеобразное устройство Военной Границы, главным организатором которой был знаменитый полководец, принц Евгений Савойский, могло возникнуть и развиться во времена непрерывных войн, которые Венгрия и Австрия принуждены были вести против турок. Тогда все пограничные обитатели, живя в постоянной тревоге, в опасности неожиданных набегов и кровавых битв, волею-неволею, должны были научиться военному ремеслу; они не могли обработывать поля иначе, как с ружьем на плече; кроме того, некоторые местности совершенно опустели после целого ряда постигших их неприятельских нашествий и кровавых сеч, и занять вновь эти местности не представлялось иной возможности, кроме основания в них военных поселений; так, в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях две области, сделавшиеся впоследствии «полками» Варашдинским и Горно-Карловацким, известны были под именем desertum primum (первая пустыня) и desertum secundum (вторая пустыня). Но турки давно уже перестали угрожать Военной Границе; с другой стороны, теперь нет более надобности сторожить южные пределы империи с целью не допускать перехода бандитов, зачумленных людей или провоза зараженных товаров; тем не менее, однако, правительство, как мы видели, неохотно решилось дать волю бывшим граничарам. Административные деления этого края совпадают еще с военными округами полков, баталионов и рот; администраторы и судьи по большей части из старых офицеров и строго соблюдают военную дисциплину; в каждом селе бывший ротный командир сделался начальником гражданского управления. Права и обязанности органов власти изменились, но лица остались те же самые, вследствие чего, обычаи и приемы управления, поддерживаемые традиционным повиновением со стороны подчиненных, не могли еще измениться; так, например, даже надзор за школами поручен бригадирам.

Сравнительно с другими странами цивилизованной Европы, эти области бассейна Савы очень бедны, особенно бывшие военные округи. Между тем почва к востоку от плоскогорий сама по себе чрезвычайно плодородна, и когда земледелие освободится от варварской рутины, задерживающей его развитие, оно, без сомнения, будет участвовать во всемирной торговле весьма значительным производством и вывозом хлеба. Немаловажные выгоды, доставленные в эти последние годы шелководством и виноделием, много способствовали распространению охоты к культуре в приморских областях Адриатики и даже по другую сторону гор, в равнинах Хорватии; но сколько еще остается сделать, чтобы научить земледельцев бывшей Военной Границы искусству употребления удобрений и ведения плодопеременного хозяйства! Они обращаются со своею пахотною землею так же небрежно, так же хищнически, как и со своими лесами. В настоящее время туземные жители, при своем способе хозяйничанья, не получают от почвы даже урожая, необходимого для их собственного прокормления, тогда как разрабатываемая другими людьми, эта хорватская Месопотамия, т.е. страна, заключающаяся между Савою, Дравою и Дунаем, естественное плодородие которой не уступает плодородию берегов Евфрата, могла бы сделаться одною из житниц мира; громадные количества слив, даваемые фруктовыми садами, употребляются пока только на приготовление гибельной водки, да на откармливание свиней. В особенности небольшой округ Сирмия, над которым господствуют холмы группы Фрушка-Гора (Fruska Gora), между Петроварадином (Петервардейн) и Митровицею, повидимому, имеет все шансы на то, чтобы подняться на степень одной из богатейших земледельческих областей Европы. Эта территория, которая почти вся принадлежит греческим монахам, по своему местоположению и плодородию, представляет прекраснейший уголок земли, её леса фруктовых деревьев, её виноградники, густо усаженные кистями превосходного винограда, живописный вид её холмов, её теплый климат делают ее одною из очаровательнейших областей Австро-Венгрии.

Крайна и Триединое королевство так же небогаты подпочвенными сокровищами, как и произведениями поверхности почвы. Единственные знаменитые и действительно важные прииски во всей этой стране—это ртутные рудники Идрии, в Краинских горах, возвышающихся между реками Савою и Изонцо. Ртуть встречается там в двух формах: в виде самородного металла, сочащагося из сланцев маленькими капельками, и в виде киновари, проницающей различные горные породы, шиферы и доломиты, или образующей род мешечков, масса которых содержит от 15 до 70 процентов ртути. Долгое время рудокопы Идрии, вместе с рудокопами Альмаденских рудников в Испании, обладали монополиею продажи ртути, да и теперь еще, при значительной ежегодной добыче (в 1892 г., около 512 тонн), они оказывают немаловажное влияние на рынок драгоценных металлов. В конце 1877 г. исчисляли в 32 миллиона килограммов содержание ртути в главной залежи, которую оставалось разработать. Работа в ртутных рудниках очень опасна для здоровья; в прошлом столетии на эту работу употребляли только осужденных тяжких преступников, которые, работая в этих рудниках, обречены были на быструю смерть, потому что их не выпускали из глубоких подземелий, наполненных убийственными парами ртути, пока у них оставалась хотя капля силы (в 1892 г., в рудниках Идрии и на киноварном заводе было 1.380 рабочих). В этом же Идрийском округе, между рудокопами и дровосеками, можно встретить очень много любителей мышьяку. Они, повидимому, не испытывают на себе никаких вредных последствий от этой странной привычки и могут достигать глубокой старости; дозы в десять граммов, которые они принимают через каждые две недели, или даже два и три раза в неделю, были бы более чем достаточны, чтобы лишить жизни людей, непривычных к этому яду.

Кроме Идрийских ртутных рудников, южно-славянские земли Австрии имеют еще несколько важных залежей железной руды в Крайне, особенно в долине Фейстриц и на восточном склоне хорватских плато; далее цинковые и свинцовые рудники в верхней долине Савы, серу в Радобое, близ Крапины, недалеко от границ Штирии, жилы медной руды в Самоборе, около Загреба, месторождения железа, меди и свинца в Беслинаке, близ Тергова, между р.р. Уна и Жировац, слой лигнита (бурого угля) и каменоломни—вот и все их минеральное богатство. Правда, горы на границах Боснии, пока еще очень мало исследованные, могут современем обнаружить много сокровищ: во многих воронко-образных углублениях плоскогорья Карст уже открыты груды каменных обломков, богатых металлом. Мануфактурная промышленность тоже очень мало развита в этих областях в сравнении с остальными провинциями Австрийской империи. Впрочем, последние железные дороги средне-европейской сети, долгое время имевшие свою конечную станцию в Сиссеке, при слиянии Савы и Купы, теперь проникают уже в самое сердце Боснии; и Сирмийский полуостров перерезан уже железным путем, между Осеком и Бродом и Самаком. Со стороны востока страна, о которой идет речь, не имеет еще ни одной рельсовой линии и потому может вести только местную торговлю. Единственным путем для европейской торговли в этом направлении служит извилистое течение Савы. Со стороны юга не существует почти никаких торговых сношений; но можно с уверенностью предсказать, что в близком будущем один из великих международных трактов проложит дорогу из Загреба в Банялуку до Салоник, соединяя таким образом Ламанш и Северное море с Эгейским.

Самый знаменитый город в южно-славянских областях Австрии—Лайбах, немецкое название которого перешло, между прочим, и во французский язык, по причине событий, совершившихся там во время войн республики и первой империи; но настоящее славянское имя его—Любляна. Он наследовал, как главный город Крайны, Крайнбургу, лежащему севернее, на утесе, господствующем над течением Савы. Любляна занимает местоположение древней Эмоны, разрушенной гуннами в половине пятого столетия. Позиция эта очень важна как в стратегическом, так и в торговом отношениях, потому что это необходимое место перехода на главном пути от Адриатики к Дунаю: по ущелью, у входа в которое расположен этот город, проходит дорога, ведущая через хребет Оберлайбахский или Горно-люблянский (Nauportus) к реке Саве. Любляна долгое время была оплотом Германии против турок.

Загреб (по-немецки Аграм), главный город Хорватии, более многолюден, чем Любляна, и притязания его на политическую роль идут далее, чем притязания последнего: он претендует на титул столицы триединого королевства, и его университет, открытый в 1874 г., делает его одним из центров славянского возрождения на юге Австрии. По своим внешним кварталам и предместьям Загреб походит скорее на большое село; но в центральной части города, вокруг главной площади, на которой стоит конная статуя бана Еллачича, возвышаются уже красивые здания в современном стиле, сильно пострадавшие от землетрясений 1880 и 1881 г.г. Городская ограда, укрепленная и усаженная башнями, отделяет нижний город от старого города, заключающего в себе кафедральный собор, капитул и архиепископский дворец. Варашдин, расположенный недалеко от Дравы, на венгерской границе,—самый многолюдный город Хорватии, после Загреба; но Карловац (по-немецки Карлштадт), очень важный рынок для продуктов сельского хозяйства, лежащий близ слияния трех рек: Кульпы или Купы, Кораны и Мрезницы, есть не более как местечко, дома которого разбросаны на большом пространстве по равнине. Еще незначительнее городок Сиссек, хотя он занимает очень выгодное торговое положение и сделался центром довольно обширной торговли, как складочное место хлебных продуктов Хорватии. Сиссек совершенно имеет вид деревни, а между тем это был римский город (Siscia), игравший главную роль во время войн в Паннонии, и в котором находился один из двенадцати монетных дворов империи в царствование Константина Великого. Его широкия улицы, поросшие высокою травою, обставлены низкими домиками, которые, по выражению Ириарта, «похожи на каюты на палубе транспортных судов». Вообще нужно заметить, что южные славяне очень любят простор, открытый воздух и вольную природу; только потребности торговли и необходимость общей защиты могли заставить их строить себе города. Почти везде дома рассеяны на больших пространствах; многие из так называемых городов, избранные австрийским правительством административными центрами, суть не что иное, как обширные сельские общины, имеющие в середине небольшую группу построек.

Главный город Славонии, Осек (Эссек), занимает, подобно Сиссеку, выгодное положение в точке соединения двух больших равнин, в области, где излучины Дравы переплетаются с извилинами Дуная. Многочисленные предместья, окружающие крепость, имеют оживленный вид, благодаря очень деятельной торговле; в них есть даже несколько шелкопрядильных заведений. Железная дорога, пересекающая Драву ниже Осека, соединяет этот город с Венгриею. Изо всех групп населения в Хорвате-Сербии, Осек отличается наиболее космополитическою физиономиею: немцы и мадьяры встречаются здесь в большом числе, вместе с туземными жителями, славянами. Город Дьяково (по-венгерски Диаковар), лежащий среди внутренних равнин, к юго-западу от Осека и служащий местопребыванием епископа, гораздо лучше сохранил свой характер старой славянской общины: это самый деятельный центр хорвато-сербской национальности. Веровитица (по-венгерски Verocze, Вереце), сообщившая свое имя всему комитату, к которому она принадлежит, тоже населена славянами; но в окрестностях её есть несколько колоний немецких и венгерских.

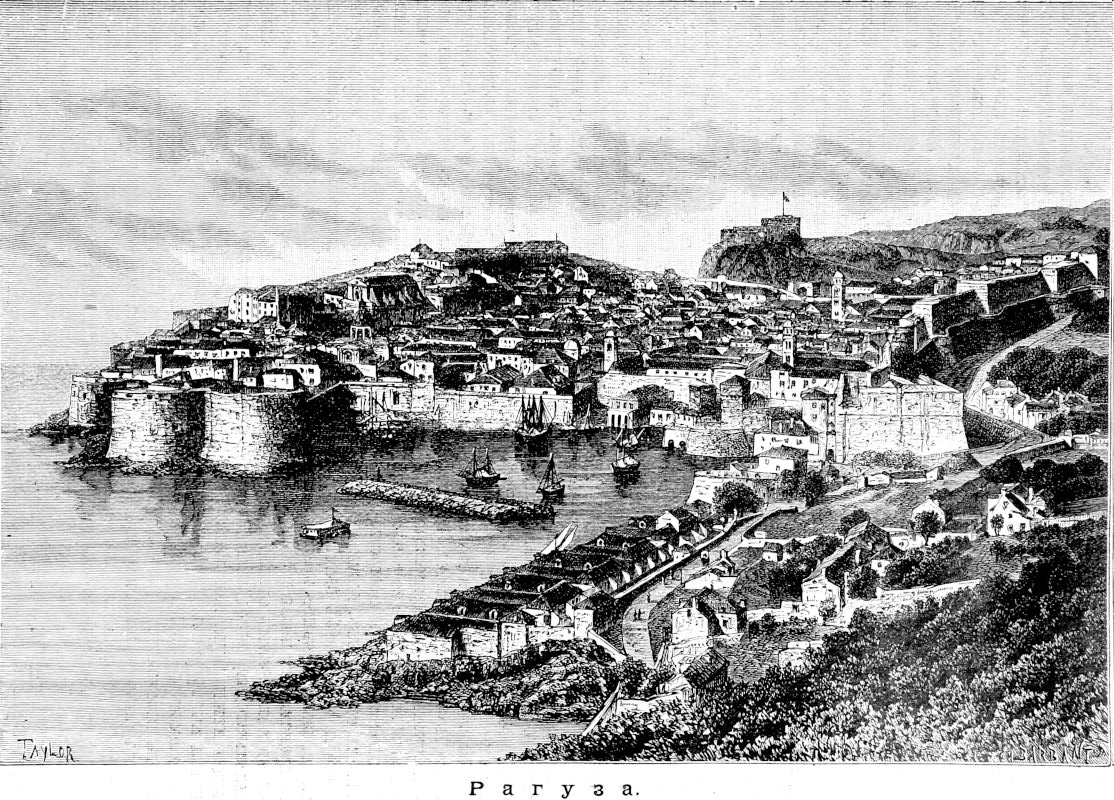

Восточный полуостров Сирмии, лежащий между Дунаем и Савою, тоже имеет свои города, менее важные, чем Осек, но приобревшие более громкую историческую известность, по причине многочисленных совершившихся там военных событий. Ниже Вуковара (Буковара), город Петроварадин (Петервардейн), с сильною крепостью, командующей, по другую сторону Дуная, над городом Новосадом (по-немецки Нейзац, по-венгерски Уйвидек), напоминает победу, одержанную, в 1716 г., принцем Евгением Савойским над турками; здесь построен через реку великолепный мост в 43 метра длины. Еще ниже, тоже на Дунае, находим город Карловиц, где турки подписали в 1699 г. мир, по которому они отказались от большей части своих завоеваний вне Балканского полуострова. Как резиденция патриарха, Карловиц является духовным центром всех хорватских и сербских населений греко-восточного вероисповедания. Земун или Землин, по прозванию «Христианский», расположен при слиянии Дуная и Савы: это главная торговая станция Австро-Венгрии на нижнем Дунае и обсервационный порт для австрийских канонирок. Этот город часто вел войны с Белградом, когда последний еще был турецкою крепостью. Остров, отделяющий его от Белграда, и форма которого должна измениться по приведении в исполнение предположенных гидравлических работ, имеющих целью спрямление русла реки, до сих пор носит название «Остров войны». Древний Сирмиум (Sirmium), где родился Проб, и который во времена римлян был главным городом страны, оставил свое имя всему полуострову и Вуковарскому или Буковарскому комитату. Этот город стоял на берегу Савы. В наши дни место его заняли городок Митровица, пристань Рума и другие местечки внутренней части края, защищенные на севере склонами горной группы Фрушка-Гора. Сирмия, которая и теперь еще имеет очень важное стратегическое значение, так как она господствует над лежащими выше теснинами Дуная, играла первостепенную роль, когда Сирмиум сделался, в четвертом столетии, резиденциею Константина Великого и его преемников: можно сказать, что в то время она была «центром Римской империи». Недалеко оттуда находится Винковци, древний Цибалис (Cibalis), где Константин одержал, в 314 г., победу над одним из своих соперников, Лицинием.

Население важнейших городов Крайны и Хорватии-Славонии, по переписи 31 дек. 1890 г.:

Крайна: Любляна (Лайбах)—30.505 жит.

Хорватия: Загреб (Аграм)—37.529 жит.; Варашдин—11.000 жит.; Карловац (Карлштадт)—5.569 жит.

Славония: Осек (Эссек)—19.778 жит.; Земун (Землин)—12.823 жит.; Рума—9.582 жит.; Митровица—9.541 жит.; Веровитица—6.000 жит.; Карловиц—5.490 жит.; Петроварадин (Петервардейн)—3.777 жит.