Глава VI Венгрия, страна мадьяр.

Венгрия и Трансильвания, которые, в силу конституционной фикции, политически отделены от остальной Австрии и действительно отличаются от неё в отношении внутреннего управления, пользуются, в сравнении с провинциями другой половины империи Габсбургов, Цислейтаниею, тою немаловажною выгодою, что они имеют истинное единство в географическом смысле. Правда, сербские и хорватские земли, лежащие за Дунаем, а также территория Реки (Фиуме), были присоединены к Венгрии вопреки их естественному сродству; но если не брать в рассчет этих областей, населенных почти исключительно славянскими народностями, то Венгерское королевство является одною из тех частей Европы, которые представляют, несмотря на различие живущих в нем рас, наиболее однородное и сплоченное целое.

| Пространство, кв. кил. | Население 31 дек. 1890 г. жит. | Километрическое население, жит. | |

| Венгрия и Трансильвания | 282.804 | 15.232 159 | 54 |

Много уступая немецкой Австрии числом жителей, богатством и цивилизациею, Венгрия, взамен того, превосходит ее, с политической точки зрения, формою своей территории и группировкою населяющих ее народов. Тогда как цислейтанская Австрия тянется от берегов Рейна до берегов Днестра длинною неправильною полосою гор и равнин, которая последовательно съуживается и расширяется, принимая странные формы, Венгрия является в центре континента под видом почти правильного овала низменных земель, окруженного естественною оградою из гор. Середину этой столь отчетливо ограниченной страны занимает обширная равнина, которая некогда была огромным озером; другие второстепенные бассейны, на западе—Пресбургский, на востоке—Трансильванские, наполняют остальную часть этого громадного амфитеатра, но соединяясь с равнинами центральной Венгрии покатостью почвы и водоскатами. Точно также важнейшая раса края, та, которая силою оружия, равно как влиянием языка, нравов и упреждений, приобрела уже много веков тому назад преобладающее значение в области Карпатских гор, занимает обширную центральную равнину по обоим берегам Дуная, а другие народности размещены по окружности таким образом, что они необходимо должны тяготеть к господствующей национальности всеми своими материальными интересами. Оттого-то, несмотря на вражеские нашествия и войны, не взирая на взаимную национальную ненависть, различные народы Венгрии обязаны были именно этому замечательному географическому единству их территории тем, что они почти всегда оставались сгруппированными, добровольно или насильно, под одним и тем же политическим режимом. Порабощенные все вместе сначала турком, потом австрийцем, они соединились теперь в одно самостоятельное государство, гордящееся тем, что оно снова завоевало внешние знаки своей независимости. Какая судьба предстоит ему в ближайшем будущем? Все с беспокойством следят за большой переменой равновесия, которая быстро совершается в придунайской Европе, давая южным славянам большую связь и сознание своей роли; но какова бы ни была будущая политическая группировка населений Востока, нация, водворившаяся на обширной арене, окруженной Карпатами, без сомнения, всегда будет иметь самую широкую долю влияния в завоеванной и защищаемой ею территории. Часто утверждали, что владычество над миром должно принадлежать исключительно людям арийской расы, и что другие этнические семьи обречены носить ярмо: хорошо, для будущности человечества, что в самой Европе, и при том в жизненной части континента, именно нация не арийского племени, хотя и сильно породнившаяся с другими европейскими народностями посредством скрещений, играет главную роль. На высокомерные притязания индо-европейцев мадьяры отвечают своею историею. Как все народы, они имели большие слабости и недостатки; но, тем не менее, кто из их соседей осмелится сказать, что он выше их умом, храбростью или любовью к свободе!

Альпы лишь в незначительной степени участвуют в образовании громадной ограды из гор, окружающей Венгрию. С высот, господствующих над Веною, можно различить на восточном горизонте силуэт синеватых холмов, за которыми в средние века начинался уже таинственный Восток. Эти холмы, называемые Лейтанскими горами, по имени реки, омывающей их западное основание, составляют продолжение Штирийских Альп, но они представляются почти уединенными: долина реки Вульки, пески и слои гравия отделяют их на юге от известковой цепи гор Розалии, соединяющихся с группою Земмеринг. Многие другие гряды высот, отделяемые одна от другой небольшими притоками рек Рабы, или Рааба, и Мура, тоже примыкают к альпийским массивам Штирии.

На севере от Балатона или Платтенского озера самостоятельная горная группа, Баконьи (Bakonu), совершенно отделенная от разветвлений Альп равниною, состоящею из третичных каменных пород, представляет несколько прекрасных вершин в форме куполов, между которыми открываются глубокия ущелья, имеющие очень живописный вид, благодаря разнообразию окружающих масс и окаменелым потокам лавы, вылившимся из древних вулканов: общая ось гребня параллельна оси западных Карпатов. В своей совокупности, эти горы, называемые немцами «Баконьевским лесом» (Bakonyer Wald), следуют тому же направлению, как и Венские Альпы, то-есть с юго-запада на северо-восток; равным образом горы, составляющие продолжение их к стороне Дуная, Вертеш (Vertes, т.е. «одетые в латы»), Пилиш, тянутся в том же направлении, поднимаясь своими юрскими верхушками до высоты от 400 до 700 метров. Гора Пилиш, так же, как Лейтанские холмы и Лысые горы (Каленгебирге) в окрестностях Вены, представляет один из поперечных барьеров, заставляющих Дунай уклониться в сторону от своего нормального течения: эта гора возвышается как один из столбов Вышеградских ворот, через которые проходит река, прежде чем повернуть на юг к большому колену, которым она вступает в Венгерскую низменность, и которое образуется вследствие впадения её притока, реки Вац (Vacz).

Высота главных горных вершин Венгрии к югу от Дуная: Гешрибенштейн (предгорья Штирийских Альп)—876 метров; Зонберг (Лейтанские горы)—488 метров; Мечек (Mecsek)—671 метр; Кёрёшгедьи (Koroshegy) или Кёришгедьи, в цепи Баконьи—707 метров; Пилиш (Pilis)—775 метров.

Долины, перерезывающие оба склона этих горных групп западной Венгрии, отличаются поразительным параллелизмом, они все одинаково направляются на северо-запад или на юго-восток, и все овраги, все углубления почвы в равнинах, все ручьи, а следовательно почти все дороги и тропинки следуют тому же направлению: при взгляде на карту кажется, что местности, лежащие по обе стороны гор, словно были тщательно расчесаны, как руно шерсть. На западе от Балатона, бреши, открывающиеся между горными группами, тоже параллельны между собою, но там холмы разрезаны геологическими деятелями по направлению с юга на север. Наконец, вся территория треугольной формы, ограничиваемая Платтенским озером, Дравою и Дунаем, представляет подобное же явление в своих различных массивах и особенно в группе Мечек (Mecsek), окруженной со всех сторон низменными землями, которые выравнены водами древних потоков. Там долины и углубления равнины расположены так же, как и в цепи Баконьи, то-есть направляются на северо-запад или на юго-восток, смотря по скату гор.

Чем объяснить это рассечение гор и холмов на куски, отличающиеся такою замечательною правильностью? Очевидно, долины были размыты таким образом водами, но только не проточными водами, как это мы видим в обыкновенных долинах. Вообразим себе равнины Венгрии совершенно наполненными двумя внутренними морями, из которых одно заперто в нижней своей части горами Пилиш, у Вышеградского ущелья, а другое, гораздо более обширное, поддерживается на определенном уровне горами, ограничивающими Банат на востоке; между этими двумя морями группы холмов явятся там и сям в виде удлиненных островов или в виде архипелагов. Но как только преграда, задерживавшая такое море или озеро, уступит напору жидкой массы, вода быстро начнет спадать или выливаться, образуя рытвины в почве по направлению, перпендикулярному к центру озерного бассейна. Это совершенно то же явление, которое мы увидим в миниатюре на тинистых берегах живорыбного садка, если вдруг поднимем его затвор: на этих берегах тотчас же образуются параллельные борозды, которые делаются все глубже и длиннее по мере того, как понижается уровень жидкой поверхности. Таким образом, когда воды обширного озера, расстилавшагося у подошвы гор Баконьи и Вертеш, нашли себе выход, на скатах этих гор мало-по-малу образовались правильные долины, направленные на северо-запад, то-есть к середине бывшего озера; далее на западе, долины, напротив, открываются в северном направлении, следовательно опять-таки по направлению нормальной покатости почвы; словом, каждая группа высот перерезана долинами, спускающимися к центральной впадине, которая разделяет эти высоты. По обеим сторонам бассейна, дно которого и теперь еще занято Платтенским озером и его продолжением, озером Валенце (Valencze), затем на юге, на склоне, обращенном к месту слияния Дравы и Дуная, все борозды, вырытые бежавшими некогда потоками, также указывают на быстрое отступательное движение, которому следовали эти воды с той и другой стороны. Вследствие обширных размывов, которые имели здесь место, многие застывшие потоки лавы сделались уединенными плато, а массы базальта, освобожденные от горных пород, составлявших их верхнюю оболочку, образуют теперь выступы на подобие башен.

Если часть ограды, образуемая на юго-западе Венгрии горами альпийской системы, перерезывается широкими брешами, то большой полукруг высот, за которым географы со времен Птоломея сохранили славянское название Карпатов, представляет, напротив того, сплошной вал, длиною около 1.450 километров, прерываемый лишь небольшим числом долин и ущелий, где горные ручьи с трудом прокладывают себе дорогу через груды каменных глыб. По направлению от северо-запада к востоку и югу бассейн Венгрии со всех сторон ограничен холмами и горами, которые отделяют его от Моравии, Галиции, Буковины и Румынии. Если не считать нескольких дефиле и горных проходов, которыми теперь воспользовались для постройки обыкновенных и железных дорог, венгерцы не имеют других путей сообщения с Западом и Востоком, кроме двух ворот, которые Дунай пробил себе между Альпами и Карпатами. Вверху—так называемые «Венгерские Ворота» (Porta Hungarica), у Пресбурга, внизу—знаменитые «Железные Ворота», у Оршовы, суть единственные естественные выходы, посредством которых население Венгерской низменности, окруженное оградою из гор, может иметь удобное сообщение с внешним миром. Понятно, какое огромное влияние эта непрерывная стена Карпатских гор, вдающаяся, как громадный бастион, в низменные равнины, прилегающие к Черному морю, должна была оказывать на переселения народов, на их вооруженные столкновения и их исторические судьбы.

Однообразная в целом, сравнительно с западною частью Альп, цепь Карпатских гор представляет большое разнообразие в деталях своих массивов и второстепенных кряжей и отрогов. Она начинается против последней возвышенности Альпийской системы, непосредственно выше слияния Моравы (по-немецки Марх) и Дуная. Первая вершина, Тебнеркогель или Девеньитето (Devenyiteto), есть самый высокий бугор почти уединенной горной группы; но на севере от впадины или долины, где проходит пресбургская железная дорога, горная цепь снова поднимается и образует более высокий хребет, известный под именем Малых Карпатов. Эта гряда, ограничиваемая еще другою низменностью, продолжается в северном направлении, во-первых, «Белыми горами», получившими такое название от голых скал их доломитовых вершин, затем различными другими маленькими цепями, продолжением которых служат Яворник и группа Бескидов, изгибающиеся постепенно к востоку до бреши хребта Яблунка. В этой части Карпатской системы вершины имеют, средним числом, от 700 до 900 метров высоты; две из них поднимаются даже выше 1.000 метров, и скалы, состоящие во многих местах из метаморфических сланцев, принимают уже кое-где вид настоящей горы; леса и альпийские пастбища еще более увеличивают красоту горного пейзажа.

Далее на востоке, цепь делается очень неправильною в отношении формы и очертаний. Высокие долины, в которых текут река Ваг (по-венгерски Ua’g, по-немецки Waag) и её притоки, равнины, некогда наполненные водами озер, обрывистые ущелья разрезывают горную массу на множество кусков странной формы. Страна имеет более дикий вид, и вершины, между которыми царит Бабья-Гора (Babia Gora), названная так по сходству её формы с фигурою сидящей женщины, поднимаются на более значительную высоту. Все это указывает на близость главной горной группы. Эта группа, Татры, возвышается почти уединенно, на расстоянии около половины градуса к югу от линии, которую описала бы нормальная кривая Карпатов, между кругом долин, образуемых на западе реками Ваг и Арвою, на востоке реками Попрадом и Дунайцем. Если бы какие-нибудь преграды задержали течение этих рек при выходе их из горных ущелий, то воды мало-по-малу поднялись бы и образовали бы обширное круглое озеро вокруг основания группы, о которой идет речь; один только перешеек возвышенных земель, плоскогорье «Высокого Леса», поднимающееся почти на 100 метров выше поверхности бассейнов Вага и Попрада,—на 900 метров над уровнем моря,—соединял бы Татру с горами внутренней Венгрии. На севере порог так называемых «Черных Болот», который в настоящее время скорее соединяет, чем разделяет бассейны Дунайца и Арвы, снова покрылся бы, как и долины самих рек, озерными водами.

Хотя группа Татров гораздо выше окружающих ее гор, средним числом на 1.500 и 1.800 метров, но она значительно уступает, в отношении высоты, большим Альпам, и вершины её не достигают области постоянных снегов; во всех её цирках, где собираются первые вешния воды, можно заметить, даже среди лета, полоски снега и настоящий лед, которых не могут растопить жаркие лучи солнца; но на верхних склонах летом видна только голая скала, хотя облака, содержащие снежные хлопья, часто ударяются о стены горных вершин, даже на высоте 1.800 метров. Это быстрое исчезновение снегов на Татре приписывают сильному наклону вершин. Между большими Альпами и Кавказом—это самая величественная горная группа. Когда смотришь на Татру с гор, которые возвышаются на юге от неё, в виде естественной обсерватории, она поражает крутизною своих стен, мощностью своих хребтов, резкими контурами своих выступов, пирамид, зубчатых гребней; хотя масса её состоит из кристаллических горных пород, но она отличается тою же смелостью профиля, тою же причудливостью очертаний, какие свойственны горам, образованным из песчаников и известняков. На Татре нигде не увидишь длинных хребтов, ни пологих скатов; луга редко где встречаются; везде над зеленым поясом лесов виднеются крутые каменные стены и откосы из обвалившихся камней, лежащих в хаотическом беспорядке. Две её вершины, Ломниц (Lomnicz) и Кешмарк (Ke-mark), разделенные глубокою впадиною или выемкою, которую туземцы называют ущельем, принадлежат к самым величественным по виду горам; оттого первая из них долгое время считалась высочайшею вершиною Татров. Теперь, однако, оказалось, что Ломниц, в отношении высоты, уступает другой вершине, Накотлу или Герлахфальва, которая возвышается в середине этой группы; к северу от Балканского полуострова, это—самая высокая гора восточной Европы.

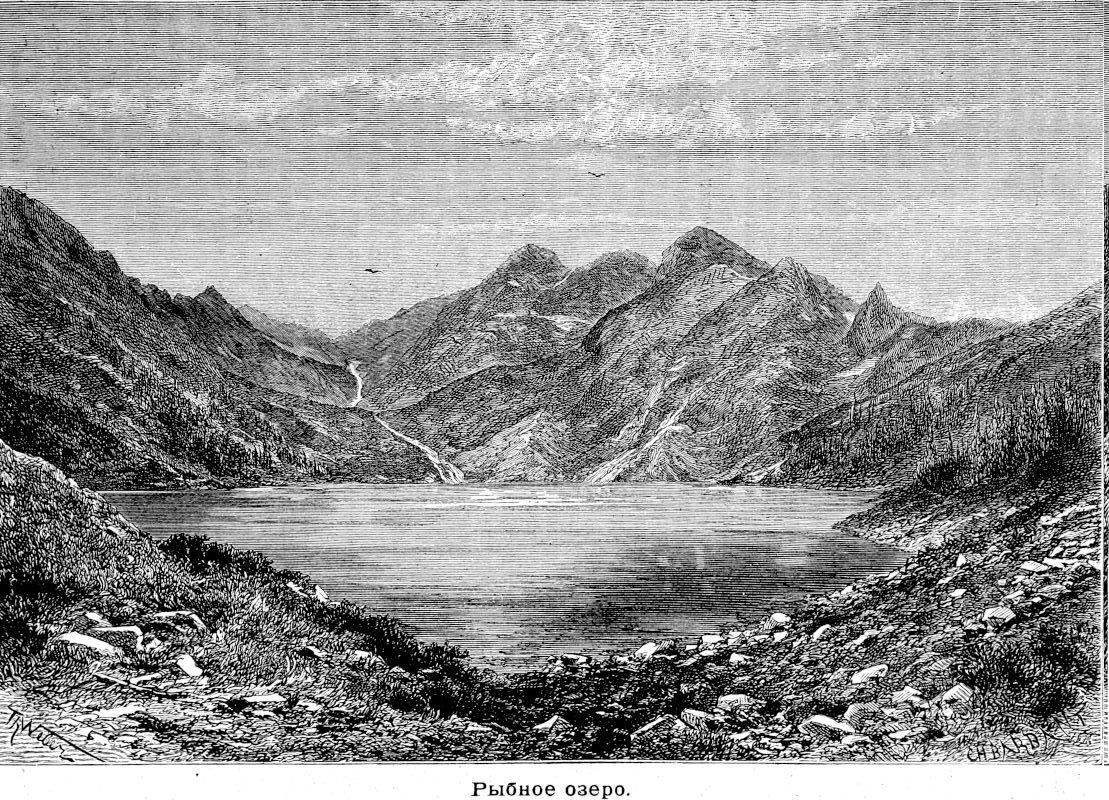

Удивительно, что такая небольшая группа гор, как Татры, представляющая к тому же со всех сторон очень крутые скаты, содержит такое множество озер. Градский (Hradszky) насчитал их 112, из которых 74 находятся на южном склоне. Впрочем, эти озера по большей части очень маленькия: самое обширное из них, называемое поляками «Большим прудом» (Wielki staw), имеет поверхность менее 35 гектаров. Эти озера или пруды похожи на бассейны, встречающиеся в центральной части Пиренеев, и, подобно пиренейским бассейнам, наполняют своими прозрачными водами гранитные водоемы, расположенные ярусами один над другим в возвышенных долинах. Карпатские горцы называют их поэтически «очами моря» (по-словацки Morskie oko, по-мадьярски Tenherszem, по-немецки Meeraugen), как будто океан подземными ходами поднимает свои воды на высоту гор для того, чтобы они отражали в себе красоты горной природы, живописные картины скал и снегов. Туземные жители уверены, что каждая буря на море производит в то же время волнение в озерных резервуарах Татры. По общераспространенному между местным населением мнению, эти маленькия озера «бездонные», хотя некоторые из них, очевидно, обязаны своим названием «Краснаго», «Чернаго» или «Зеленаго» озера цвету песка, покрывающего дно и виднеющагося сквозь прозрачную воду. Так называемое «Рыбное озеро» (Rybi staw), почти столь же обширное, как и «Большое озеро», имеет только 60 метров глубины в самом глубоком месте; озеро Чорба (Csorba) имеет около 21 метра глубины; глубина другого, тоже якобы «бездоннаго» бассейна, не превышает 5 метров.

Горы Татры не богаты рудными месторождениями, исключая залежей железной руды; однако, жители окружающих долин воображают, что огромные сокровища сокрыты в глубинах горных озер; одно из них будто-бы содержит карбункул (красная вениса) громадной величины, который когда-то блестел, как солнце, на одной из самых высоких вершин; другие озера, по народному поверью, наполнены кусками самородного золота и серебра, состоящими под охраною жаб, имеющих драгоценные камня вместо глаз и держащих в лапах кусочки золота. Одни только колдуны могут, при помощи своих заклинаний, черпать из этого неизсякаемого источника богатств, но и то не без опасности для местного населения, ибо они могут при этом проломить естественные запруды озер и выпустить из них воду в равнину. В 1813 г. знаменитый шведский натуралист Валенберг, которого кто-то из местных жителей видел погружавшим термометр в одно из горных озер, навлек на себя подозрение в намерении спустить воду и затопить соседния поля; по счастью, одна старая женщина сжалилась над несчастным ученым, и ей удалось, хотя и с большим трудом, спасти его от ярости горцев.

Как центральная группа северных Карпатов, Татра окружена со всех сторон более низкими горами, которые, в свою очередь, окружены рядами высот, постепенно понижающихся и, наконец, сливающихся с равнинами. По направлению к югу, на другой стороне долин Вага и Попрада, возвышаются, против высоких вершин Татры, тоже гранитные горы, называемые Малою Татрою или Липтавскими Альпами. Некоторые из их вершин поднимаются выше чем на 2.000 метров; но на западе группы Фатра и Криван-Фатра уже не так высоки: первая из них на 900, а вторая на 400 метров ниже предъидущих. На юге различные отрасли рудных гор и Островские горы не достигают даже высоты 1.500 метров; наконец, между группами, более или менее уединенными, которые вдаются на подобие мысов в равнины Дуная и Тиссы, и которым размывающее действие вод придало самые неправильные формы, самые странные очертания, только одна возвышается почти на 1.000 метров: это Матра, прекрасная вершина которой, имеющая форму конуса, обрисовывается на отдаленном горизонте в виде синеватого шатра. Эта группа составляет часть ряда высот, которыми продолжается в северо-восточном направлении цепь Пилиш (Pilis), прерываемая течением Дуная у Вышеградского прохода.

Почти все массивы, расположенные вокруг Малой Татры, состоят из эруптивых пород, трахитов, базальтов, туфов, образовавшихся из вулканического пепла. Фатра, Островские горы, Бюк, возвышающиеся в соседстве с существовавшим здесь некогда внутренним морем, были пробиты многочисленными каменными породами огненного происхождения так же, как знаменитая гора Токай, камни которой, выставленные действию солнца, питают виноград, сделанный, по местному выражению, из «сахара и огня». Из всех вулканических формаций Венгрии наилучше сохранившиеся находятся в соседстве с Матрою; но предполагаемый кратер, усмотренный некоторыми геологами в центральной области этой горной группы, не существует в действительности; то, что принимали за жерло вулкана, есть не что иное, как простой овраг, глубиною около 50 метров, открывающийся в массе трахита. По мнению некоторых этимологов, название Матра означает «очаг», и дано, вероятно, или потому, что туземцы сохранили воспоминание о лавах, горевших некогда на берегу великого венгерского моря, или потому, что они сами имели привычку зажигать свои языческие жертвенники на этой высокой горе, господствующей над обширным пространством. Страсть к аллитерации (повторение одинаковых слогов), свойственная всем младенческим народам, была причиною того, что древние мадьяры прославляли Татру, Фатру и Матру, как три свои главные горы, и три горные вершины, фигурирующие в их национальном гербе, вероятно, изображают собою эти знаменитые высоты.

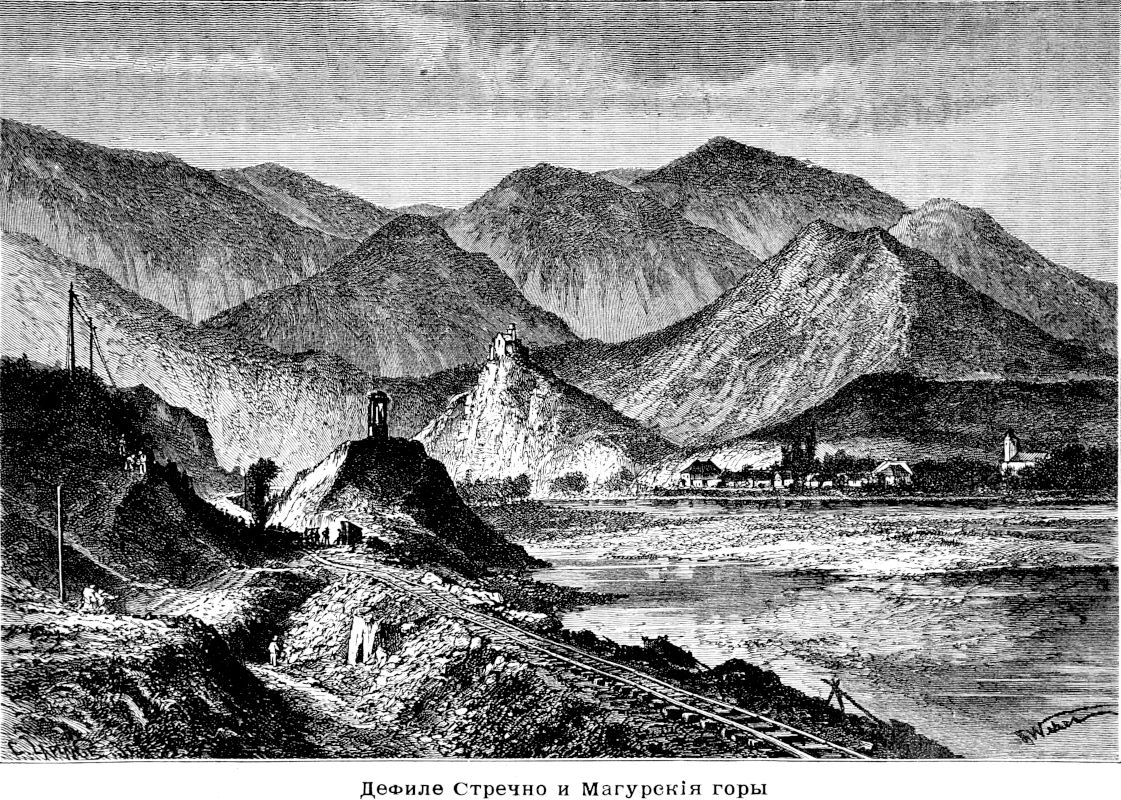

На востоке от долины и ущелий реки Попрада, которые ограничивают Татру и её предгорья, называемые Магурою, равно как многие другие горные группы, цепь собственно так называемых Карпатов тянется на юго-восток с большою правильностью. Эти горы, состоящие главным образом из песчаников, разложение которых производит бесплодные земли, очень мало населены; селения встречаются чаще только в тех долинах, где есть залежи каменной соли, каменного угля или какие-нибудь рудные месторождения, привлекающие рудокопов. Обширные леса, еще недавно совершенно сплошные, почти без полян, покрывают как главный хребет Карпатов, так и боковые отроги, простирающиеся далеко вглубь равнин Венгрии. До этого последнего времени непроходимые леса, отсутствие населенных мест, значительная ширина гористой области были причиною того, что край этот редко посещался учеными исследователями, хотя скаты гор удобны для восхождения, и вершины их поднимаются на незначительную высоту, всего на каких-нибудь 1.000 и самое большее на 1.500 метров. Один из горных проходов, Верецке, носит также название «дороги Мадьяров», может быть, потому, что древние алтайские племена нашли здесь путь, по которому они и вступили в свое будущее царство на берегах Дуная.

За этою брешью Карпаты постепенно повышаются, сохраняя свое общее направление на юго-восток. Гранит снова появляется в высоких вершинах Поп Иван и Черная Гора (Czerna Hora), которые поднимаются на высоту 2.000 метров, гораздо выше пояса лесов; здесь были открыты первые очевидные следы древнего прохождения ледяных потоков в долинах Карпатов: во многих местах бока скал отшлифованы трением двигавшихся здесь ледяных масс, и многие долины завалены частью глетчерными моренами. Этот альпийский массив, уступающий, по высоте своих вершин, цепи Татра, имеет, однако, более важное значение с гидрографической точки зрения. В этом месте главный хребет Карпатов выделяет из себя в западном направлении боковую ветвь, которая огибает истоки Тиссы и способствует образованию двух передовых естественных твердынь венгерской земли: на севере—комитата Мармарош, на юге—Трансильвании. На этой раздельной цепи высятся Унеке (Unoko, т.е. «гора телиц»), Циблеш (Czibles) и другие большие вершины; самая величественная из них—Пиетрос, имеющая вид исполинской выпуклой стены, покрытой лесами и дерном, и оканчивающаяся на оконечностях гребня двумя пиками, похожими на башни. В самом узле, из которого разветвляются горы, берут начало четыре реки, направляющиеся к четырем главным странам света: Тисса, Самош, Золотая Быстрица и Белая Черемош. Этот порог Карпатов представляет своего рода Сен-Готард.

Отсюда начинается та часть Карпатских гор, которую можно рассматривать как крайний мыс истинной Европы, выдвинутый в полуазиятские равнины сарматского Востока. Этот сплошной полукруглый горный вал, подобно водорезу корабля, останавливающему налетающие на него волны, много раз задерживал поток народов, устремлявшихся в разное время на Европу. Между выдающимися чертами континентального рельефа мало найдется выпуклостей, которые имели бы такое важное значение в истории, как рассматриваемая нами возвышенность. В своей совокупности, полукруг восточных Карпатов служит крайним пределом гористому плоскогорью, которое возвышается, средним числом, на 450 метров и общий скат которого обращен к стороне Венгрии. Эта плоская возвышенность есть Трансильвания (Ardealul по-румынски, Erdely по-мадьярски), получившая это название от обширных лесов, которыми некогда были покрыты горы её окружности. Легко доступная на всем своем западном склоне, по причине широких долин, открывающихся в этом направлении, и относительно небольшого возвышения горных цепей, Трансильвания была, напротив того, прежде почти совершенно неприступна с южной и с восточной стороны; на этих фронтах естественной твердыни поднимаются самые высокие вершины, и наружный скат плоскогорья отличается гораздо большею крутизною, следовательно, гораздо менее доступен, чем покатость, обращенная к внутренней части Венгерской низменности. Таким образом, географическое положение Трансильвании представляло большие выгоды для защиты, чем и объясняется тот факт, что страна эта всегда пользовалась относительною независимостью в период турецкого владычества.

На юг от Мармароша главная цепь Карпатов, постепенно изгибающаяся по направлению меридиана, сохраняет свою среднюю высоту, колеблющуюся между 1.250 и 1.550 метрами. Кроме того, эту цепь сопровождает на западе внутреннее плоскогорье Гаргита (Hargita), перерезанное глубокими долинами и увенчанное широкими вершинами и высотами в форме куполов: самая возвышенная точка этой группы Надьи-Гаргита (Nagy Hargita) или НадьиГаваш (Nagy Havas, т.е. большая снежная вершина) имеет более 1.700 метров высоты. Великолепные равнины, бывшие некогда дном озер, не менее обширных, чем озера швейцарских Альп: Гергио, Чик (Csik), Гаромсек (Haromszek), отделяют Карпаты от массивов этой плоской возвышенности, и однообразием своих зеленеющих полей составляют яркий контраст с крутыми склонами гор, покрытыми темным лесом. Каждая из этих равнин, представляющая нечто в роде отдельного редюита в исполинской естественной крепости, какою является Трансильвания, словно была предназначена самою природою сделаться жилищем особой группы населения, и, без сомнения, это разнообразие рельефа поверхности, это чередование равнин, гор, плоских возвышенностей много способствовало сохранению различия племен и языков в этой отдаленной области Карпатов.

Восточная цепь Карпатских гор вдруг обрывается углом на юг от равнины Гаромсек, и затем начинается цепь Трансильванских Альп. По высоте своих вершин, эта горная группа занимает второе место в системе Карпатов; самая возвышенная верхушка её, Негой, только сотней метров уступает высочайшему пику Татры. Правда, эта последняя группа имеет, вместе с тем, более крутые склоны, более изрезана глубокими пропастями, гребень её более усажен остроконечными шпицами, зубцами и пирамидами, хребты богаче снежными полосами; но Трансильванские Альпы, главная масса которых состоит, как и масса Татры, из кристаллических каменных пород, имеют более угрюмый и более величественный вид. С Фогарашских равнин, по которым бежит живописная река Алюта (Ольт, Ольто), Трансильванские горы являются во всем своем величии: можно бы было подумать, что находишься в Швейцарских Альпах, если бы на склонах леса чаще сменялись пастбищами, и если бы взор встречал на выступах гор домики в роде швейцарских шале.

Менее исследованные, чем Татра, Трансильванские Альпы, вместе с тем, сохранили в гораздо большей степени характер девственной природы, который они, разумеется, рано или поздно, и, вероятно, в близком будущем, утратят вместе с исчезновением лесов. Медведи в этих горах очень обыкновенны, так же, как и сурки; серны тоже встречаются многочисленными стадами; в горах Буковины охотники ежегодно убивают около 9.000 оленей и козуль и много хищного зверя—медведей, волков и рысей. Татра гораздо менее населена дикими животными; однако, и там существуют еще медведи и наносят иногда вред стадам и полям, засеянным овсом; недавно серны и сурки, чересчур усердно преследуемые охотниками, едва совсем не исчезли. В 1865 г., по словам одного горца, Новицкого, на Татре было не более пяти семейств сурков и шесть или семь серн; но в следующем году охота на них была строго запрещена, и с той поры обе эти породы животных снова расплодились. Что касается каменного козла, то он несомненно исчез уже на всем пространстве Карпатов. По свидетельству англичанина Бонера, последний зубр был убит в 1775 г., близ Удваргельи, в одном болоте на равнине Дьердио.

Собственно так называемые Трансильванские Альпы занимают пространство гораздо более обширное, чем Татра, они тянутся на севере от Валахии, в виде дуги круга, длиною более 300 километров, похожей на дугу, образуемую Альпами Ломбардии и Пиемонта. На западной своей оконечности, в пределах Баната, эти горы разветвляются на множество второстепенных цепей и отрогов, дробятся на отдельные группы, которые теперь заселяются и привлекают много пришлого народу, благодаря открытым в них залежам каменного угля, рудным месторождением и минеральным водам. Главная цепь, изгибающаяся к югу, постепенно понижается от одной вершины до другой, но она все еще сохраняет вид больших гор в том месте, где Дунай, запертый некогда сплошным валом Карпатов и сербских гор, нашел себе выход через ущелье, известное под именем Железных Ворот. Через главный проход, между Кронштадтом и Плоэшти, теперь проведена железная дорога. Деревни, служащие дачными местами, замки, отели группируются среди лесов и на румынском склоне.

Кроме Дуная, еще три второстепенные реки переходят через стену Трансильванских Карпатов, но в истинно альпийской области гор, там, где эта горная система представляет наибольшую ширину, и где находятся самые высокие её вершины. Близ юго-восточного угла Трансильвании, большое число ручьев, берущих начало на северном склоне гор, соединяются в равнине, которая некогда была озером, с многочисленными разветвлениями странной формы. Это озеро, наконец, нашло себе выход; но вместо того, чтобы излиться на север, в равнину Гаромсек, от которой их отделяли только холмы, гораздо менее высокие, чем Карпаты, воды его открыли проход на юге, в самой толще горной цепи, и под именем Бузео (Bodza по-мадьярски), соединились с румынским Серетом. Далее на западе, река Алюта пересекает всю систему Трансильванских Альп и многие из её побочных отраслей. Соединив в одном речном бассейне воды, бегущие по высохшему дну древних озер Чик, Гаромсек, Бурценланд (или Кронштадтская равнина), по великолепной Фогарашской долине и Германштадтскому бассейну, Алюта, сделавшаяся могучею рекою, переходит Карпаты непосредственно на западе от величественной горной массы Негой, через тесницу, известную под именем «ущелья Красной Башни»,—вероятно, получившую такое название от старинной башни, выкрашенной на венгерский манер, и которая некогда была защищаема от всяких вражеских нашествий «братьями гражданами» Германштадта. Наконец, на западе от большой горы Паринг, другой приток Дуная, образующийся из Мадьярской Шиль (Jiul, Jiullu) и из другой реки Шиль, называемой Валашскою,—хотя она тоже течет на венгерской территории,—переходит цепь Трансильванских Альп, но через ущелье до такой степени дикое, или вернее, через трещину до того узкую и трудно доступную, что жители края, когда им нужно перебраться с одного склона на другой, тщательно избегают этой теснины (Szurduk), и делают большой крюк к западу через высокий перевал Вулкана,—горы, которая, несмотря на такое громкое название, не имеет в себе ничего вулканического. Тысячи тропинок, проложенных стадами, переплетаются до бесконечности на травянистых скатах, чтобы соединиться в каменистые дороги в ущельях и опять разветвляться по их зеленеющему дну. Когда будут окончены постройкой дороги, обыкновенная и железная, через Сурдук, эти пути сообщения получат важное значение для международной торговли, так как венгерский бассейн, где соединяются две реки Шиль, есть бывшее озеро, где отложились петрошанские каменноугольные пласты.

Горные группы западной Трансильвании, составляющие естественную границу Венгерской низменности, должны были, подобно южным Карпатам, уступить напору вод, скопившихся в верхних бассейнах, и открыть им широкия долины. Так, на севере мы находим реку Самош (Szamos), спускающуюся к Тиссе (Tisza, по-немецки Theiss), в центре Быструю Кереш (Sebes Koros), которая соединяется с Белой (Fejer Koros) и Черной Кереш (Fekete Koros) в Венгерской равнине; на юге прекрасная река Марош (Maros), первые воды которой бегут по древней озерной равнине Дьердьо, близ молдавской границы, вырывается через широкую равнину, пройдя перед тем Трансильванию по направлению с востока на запад; наконец, на границах Баната, глубокая борозда, вырытая некогда водами долины Гатсег, перерезывает цепь гор, точно искусственный ров, идущий между двумя валами. Это горный проход, известный под именем «Железных Ворот», которое он получил, по всей вероятности, как и многие другие дефилэ на востоке, от укреплений, защищавших доступ к нему против нападения враждебных народов.

Разделенные реками на множество отдельных групп, горы западной Трансильвании носят различные названия; однако, иногда всю систему их обозначают общим именем «Трансильванских Рудных гор». И действительно, эти горы очень богаты рудными месторождениями и металлоносными жилами, чему они обязаны разнообразию геологических формаций, из которых состоит их масса. Мы находим здесь граниты, порфиры, сланцы, песчаники, известняки разных эпох, трахиты, базальты, лавы. Между прочим, в этой области, недалеко от истоков Араньоша, то-есть «Золотой реки», находится одна из замечательнейших базальтовых гор Европы: это Детуната (Detunata) или «Пораженная громом». Над пологими пастбищами, усеянными сосновыми лесками, высится серая скала, около сотни метров высотою, состоящая сплошь из базальтовых призм, слегка наклоненных вперед; общий вид этой громадной нависшей массы напоминает исполинскую волну океана в тот момент, когда она уже загнула свой гребень и готова разбиться. Впрочем, время неустанно трудится над разрушением этой базальтовой горы, которая, кажется, готова обрушиться каждую минуту; основание утеса усеяно разбитыми стержнями, куски которых в одних местах лежат грудами, в виде столбов, в других—разбросаны по одиночке, как колонны обрушившагося храма.

Залежи руд всякого рода особенно многочисленны в той части горной группы, центр которой занимает гора Детуната. Здесь находятся знаменитые золотые прииски, имевшие весьма важное значение до открытия Нового Света; здесь же существуют жилы серебра, ртути, железа и других металлов. Пласты каменной соли не встречаются в гористой области, но полагают, что они залегают, в виде сплошной формации, под голыми безлесными холмами Мезешега (Mezoseg) или «Шампаньи», которые тянутся волнообразно через всю центральную часть Трансильвании, между долинами Самоша и Мароша. Если бы весь поверхностный пояс этой области вдруг исчез, то мы видели бы перед собою белое соляное море, остаток древнего залива, который в третичную эпоху наполнял этот бассейн Карпатов. Около шестисот источников бьют из этого нижнего слоя, и соленостью своей воды обнаруживают свойство горных пород, через которые они проходят; но местами эти громадные пласты каменной соли выступают на поверхность земли, и дождевые воды размывают их, придавая скале самые причудливые формы и очертания. Близ Парайда, в верхней долине реки Малой Кюкюлле (Kis Kukullo), притока Мароша, возвышается целая гора из чистой соли, пологий купол которой имеет не менее семи километров в окружности, и которая, по объему, в два раза превосходит знаменитую соляную гору Кардона, в Каталонии. Несколько лет тому назад, соляный утес, нависший над рекою, будучи подточен при основании водами, вдруг обрушился: масса соли, объем которой исчисляют, приблизительно, в 2.500 тонн (150.000 пудов), запрудила все русло реки, вследствие чего течение прекратилось на несколько дней.

Область холмов и небольших гор, господствующая на севере над древними озерами верховьев р. Алюты, чрезвычайно замечательна происходящими в ней химическими явлениями. В этой области пласты каменной соли тоже очень близко подходят к поверхности земли, и во многих местах погреба домов вырыты в соляном слое. В соседстве горы Бюдеш-Гедьи (Budos Hegy, то-есть «Вонючая гора») тянутся обширные залежи серы, и даже из скал этой горы выделяются через две трещины сернистые газы, которые местные жители считают очень полезными для лечения различных болезней; но пациенты должны входить в эти воздушные серные ванны и выходить из них со всевозможною поспешностью и задерживая дыхание,—иначе им грозит опасность задохнуться от удушливых испарений. В Вайнафальве, квартале большего местечка Ковасна, угольная кислота выделяется из почвы в таком обилии, что погреба наполнены ею; землекопы, роющие землю, должны очень остерегаться, чтобы не пострадать от этих смертоносных паров. Цыплята, укрывающиеся под крыльями своей матери, всегда задыхаются, если под корзиною, где помещается наседка, не подосланы цыновки. Больные, подвергающие себя целительному действию угольной кислоты, и тело которых погружено в газ, все время держат голову поверх ванны, благодаря покрышке, охватывающей их шею, на подобие ошейника; однако все-таки опасно брать ванну в известные часы дня, по причине сильного истечения газа. После дождя на поверхности луж беспрестанно появляются пузыри, образуемые углекислотою, которая бьет ключом из земли сквозь покрывающий ее слой воды. Углекислые источники встречаются в бесчисленном множестве. Наконец, в Малом Шароше (Kis Saros) и в Базне из почвы выходят горячие газы, в роде тех, какие выделяются из земли в Моденской области, в Италии, и на Ашперонском полуострове.

Высота главных вершин в системе Карпатов, по Гунфальви и другим географам:

Малые Карпаты: Тебиеркогель—513 метр.; Брадло—815 метр.

Белые Горы: Яворина—967 метр.

Яворник—1.013 метр.

Бескиды: Высокая гора (Wysoka Gora)—1.020метр.; Бабья гора (BabiaGora)—1.720 метр.

Татра: Ломниц—2.632 метра; Накотлу—2.647 метр.

Восточные Карпаты: Черная-Гора—2.007 метр.; Поп-Иван—1.925 метр.; Пиетрос—2.207 метр.; Циблеш—1.826 метр.; хребет Пришлоп 850 метр.

Трансильванские Альпы: Бучеш—2.497 метр.; Негой—2.543 метр.; Паринг—2.438 метр.; Ретьезат—2.482 метр.; ущелье Красной Башни—352 метр.

Гаргита: Надьи-Гаваш—1.741 метр.; Кукук-Гадьи—1.540 метр.

Внутренняя Венгрия: Дьембер (Малая Татра)—2.043 метр.; Криван-Фатра—1.667 метр.; Крижна (Фатра)—1.540 метр.; Кекеш (Матра)—970 метр.

Рудные горы: Кукурбета—1.846 метр.; Мунтьелемар—1.486 метр.

Страна мадьяров обильно орошается водой. Количество дождевой воды, выпадающей в этой области центральной Европы, составляет, средним числом, слой толщиною около двух третей метра в год, и кроме того, Дунай приносит сюда огромный объем вод, который он собирает в своем верхнем бассейне. На пространстве почти 1.000 километров, считая извилины, великая река течет по равнинам Венгрии, и со всей окружности громадного амфитеатра, образуемого Альпами и Карпатами, спускаются многочисленные ручьи и речки, чтобы увеличить массу её вод. Некоторые из притоков этой реки: Сава, Драва, Тисса, сами принадлежат к числу первоклассных рек Европы и судоходны на большом протяжении своего течения.

За исключением небольшой реки Попрад, вытекающей из снегов Татры и бегущей на север к Висле, в Венгрии нет ни одного потока, который не принадлежал бы к бассейну Дуная. Каждая капля воды, дистиллируемая источниками Карпатов, после бесчисленных поворотов, в конце концов добирается до низменных равнин Венгрии и утекает через ущелье Железных Ворот; только три реки: Шиль, Алюта и Бодза или Бузео, направляются непосредственно к нижнему Дунаю через отверстия или проходы между горами. Это схождение к одному общему средоточию всех вод мадьярской страны имело результатом сообщение её населениям большего политического единства. В этом отношении гидрографические условия страны представляют большие выгоды; но, с точки зрения обмена всякого рода с соседними нациями, речная сеть её—одна из самых несовершенных. Все естественные пути, которые эта сеть открывает для торговли, удаляют страну от других государств, вместо того, чтобы приближать ее к ним; движение от окружности к центру значительно уменьшается вследствие недостатка выходов. Для водного сообщения существуют только два удобные прохода—те, которые представляют двое дунайских ворот: одни в верхней части венгерского течения Дуная, открывающие доступ в Австрию и Германию, другие в нижней части, ведущие к Румынии, Турции, Черному морю. Первые из этих ворот не противополагают никаких препятствий судоходству; но что касается вторых, то они до этого последнего времени были заграждены опасными подводными камнями или порогами, да к тому же и Черное море, куда впадает Дунай, само почти замкнуто и представляет скорее озерный резервуар, чем морской бассейн. До сооружения хороших дорог и рельсовых путей, это море было нечто в роде глухого закоулка, окруженного странами, на половину пустынными и безлюдными, или населенными варварскими племенами. Во сколько раз важнее было бы значение Венгрии во всемирной торговле и промышленности, если бы протекающая через нее великая река, вместо того, чтобы изливаться в негостеприимные воды Понта Эвксинского, впадала в Адриатику или в какой-нибудь другой, широко открытый, залив Средиземного моря? Но что сталось бы тогда с мадьярами? При соприкосновении с более высокою цивилизациею и под влиянием более многочисленных смешений с другими народностями, могли ли бы они сохранить свою оригинальность, свой язык, свое национальное существование?

В Венгрии, особенно ниже впадения Моравы и Лейты, Дунай принимает вид и характер большой реки. Берега его изменчивы и неопределенны, кроме тех пунктов, где близко подходящие группы холмов съуживают ложе реки; в одних местах поток неустанно размывает, подтачивает берега, производит обвалы огромных глыб, которые обрушиваются в воду и мало-по-малу распадаются на мелкие части, так сказать, растворяются в жидкой массе; в других—он наносит слой землистых осадков и выдвигает далеко в область вод песчаные стрелки и косы. Еще неукрощенный, Дунай созидает и разрушает поочередно: с одной стороны, он образует острова и насаждает их камышем, ивами, тополями, с другой—он вырывает деревья вместе с землею, на которой они росли; только какой-нибудь корень, задерживаемый бакеном, указывает место, где находился островок. Во всех направлениях открываются каналы тинистой воды между низменными землями, и невольно задаешь себе вопрос—как может кормчий отыскать дорогу среди этого лабиринта вод? Дома едва можно различить между деревьями, покрывающими берег; но река, по виду более населенная, чем земля, сама усеяна целыми деревнями мельниц, установленных на якорях в воде. В соседстве с лугами скот сотнями мирно бродит по болотистым низинам; стаи всякой водяной птицы с шумом носятся над бесконечными густыми камышами, тогда как ласточки свивают себе гнезда в углублениях отвесных утесов нагорного берега, словно под кровлею домов.

Между бесчисленными островами и островками, вокруг которых разветвляются воды Дуная, особенно замечательны, как по величине, так и по своему геологическому значению, два большие острова, начинающиеся тотчас же ниже Пресбургских ворот. Это не простые аллювиальные (наносные) острова, как можно бы было заключить по их названию Шютт (Schutt), близко подходящему к немецкому слову Schutt, которое означает мусор; венгерцы, единственные обитатели главного, т.е. самого большого из этих островов, называют его Цаллекез (Czallokoz) или «Обманчивым островом», может быть, по причине быстрого изменения его берегов. По выходе из «Венгерских Ворот (Porta Hungarica),—прохода, открывающегося между последними отрогами Альпов и предгорьями Карпатов,—река делится на несколько рукавов и образует настоящую дельту, остаток той дельты, которою она некогда изливалась во внутреннее море западной Венгрии. По обе стороны трех главных рукавов Дуная извиваются бесчисленными излучинами «малые Дунаи» (Kis Duna), которые странствуют далеко по равнинам и, наконец, делаются притоками—один р. Вага, другой рр. Лейты и Рааба. Соединившись с этими реками, блуждающие волны Дуная опять возвращаются в главное ложе и таким образом способствуют образованию больших островов, которые, впрочем, сами разделены на множество второстепенных островов естественными протоками и каналами, прорытыми рукою человека. В целом, большой остров Шютт, восточная оконечность которого, то-есть мыс, образуемый Дунаем и Вагом, защищается сильною крепостью Комаром или Коморном, занимает площадь не менее 1.550 квадратных километров.

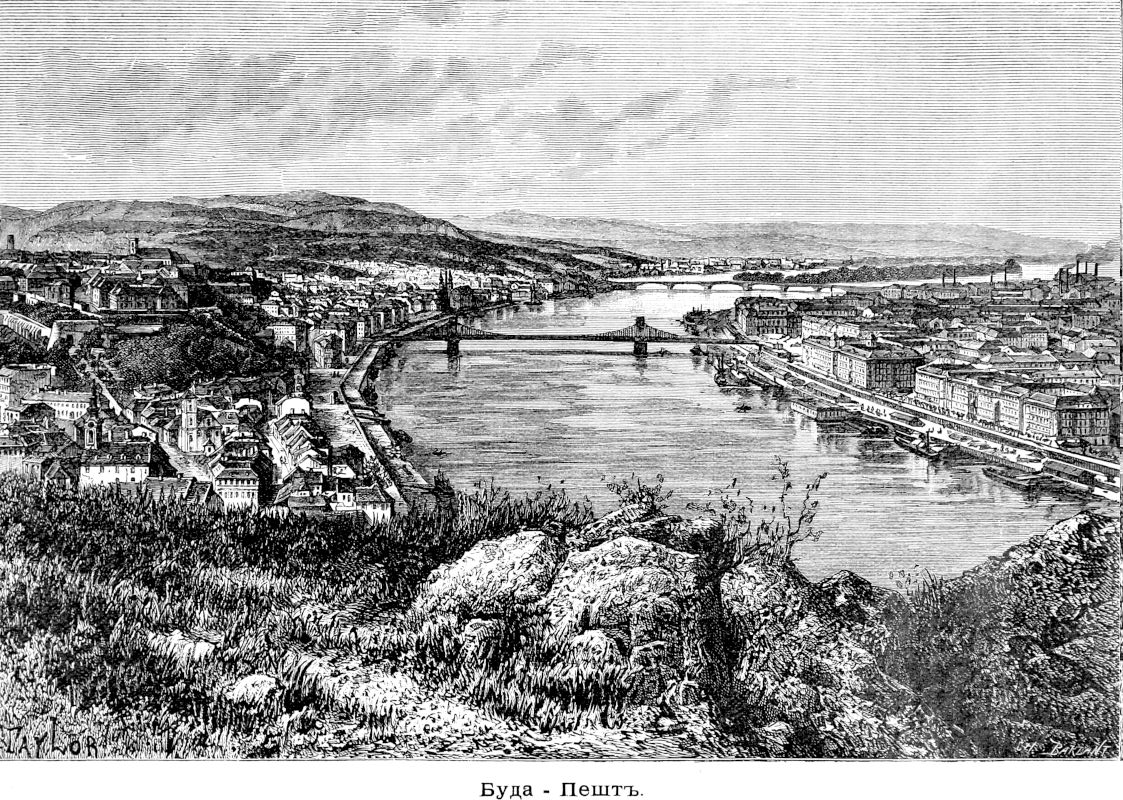

Ниже этой бывшей озерной дельты, Дунай, соединивший все свои воды в одном канале, должен проходить через второе ущелье, между двух горных групп: Пилиш и Ноград (Novigrad, Новоград), из которых последняя называется также «Холодными горами». Этот узкий горный проход, через который большая Венгерская низменность сообщается со своею переднею равниною, прилегающею с западной стороны, приобрел весьма важное историческое значение; между различными зданиями, возвышающимися на выступах гор, полуразрушенные башни древней крепости Вышеград, где хранилась корона св. Стефана, служат живым свидетельством той заботливости, с которою венгерские короли охраняли эти ворота своего царства; там же находился прекрасный дворец Матфея Корвина, о пышности которого историки рассказывают чудеса. В небольшом расстоянии ниже этого прохода расположились одна против другой, словно два стража, две столицы Венгрии—Буда и Пешт. Вообще Вышеградский проход с большим основанием, чем какая-либо другая часть течения Дуная, может быть рассматриваем, как средоточие всей этой обширной гидрографической сети. В этом месте река, общее направление которой до того было с запада на восток, вдруг поворачивает к югу и спускается в направлении меридиана, на протяжении почти трех градусов по широте. На первый взгляд может показаться странным, что Дунай, вместо того, чтобы пересекать по диагонали всю Венгерскую низменность, только огибает ее с западной и с южной стороны. Причину этого явления нужно искать в способе образования аллювиальных земель, которые постепенно наполнили собою бассейн существовавшего здесь некогда обширного озера. Так как материалы для наполнения этого бассейна доставлялись северными и восточными Карпатами, то общая покатость наносной почвы естественно приняла наклон к стороне юга, увлекая с собою в том же направлении Дунай и Тиссу. Напротив того, на юг от Венгерской равнины, реки Драва и Сава, спускающиеся с Альпов, несли свои землистые осадки по направлению с запада на восток; вследствие этого, общая покатость почвы внезапно изменяется, а вместе с тем и Дунай делает изгиб к востоку. Кроме того, нужно еще принять во внимание вращательное движение земного шара, которое заставляет реки северного полушария постоянно уклоняться вправо, каково бы ни было их направление: самое сильное течение Дуная почти везде направляется в эту сторону, вследствие чего и фарватер для больших судов идет вдоль паннонского берега реки.

Во всей этой части своего полукругового течения вокруг Мадьярской низменности могучая река, уже более многоводная, чем все другие реки Западной Европы, не перестает блуждать по равнинам, в виде бесчисленных, далеко раскинувшихся разветвлений. Каждый год разливы видоизменяют бесконечный лабиринт её островов и рукавов; подвижные земли дунайской долины беспрестанно перемещаются под напором речного потока. Извилины нынешних фарватеров и правильные русла, вырытые инженерами, пересекаются до бесконечности с прежними излучинами, от которых остались только кольцеобразные озера, простые рвы, или леса ив и тополей. На ширине от 10 до 15 километров речная долина представляет запутанную сеть речных русл, наполненных или покинутых водами, так что изображение её на карте похоже на множество змей, обвивающихся одна вокруг другой. Тем не менее, изучение этого изменчивого лабиринта вод обнаруживает нечто в роде закона. Ниже Буды, её последних холмов и большого острова Чепель (Csepel), где во время мадьярского завоевания Арпад стоял лагерем со своими воинами, Дунай непрерывно делает захваты на правом или западном берегу, не только по причине вращательного движения земли, отклоняющего течение в правую сторону, но также, может быть, от действия сильного юго-восточного ветра, который сербы называют Kosava. Города Дуна-Фельдвар, Пакс, Могач, которым грозит наибольшая опасность в этом отношении, принуждены мало-по-малу отодвигаться перед наступающею рекою. Между Петроварадином (Петервардейн) и Белградом отступление правого берега составляет, в среднем выводе, около полуметра в год.

Количество воды, протекающей в Дунае в секунду, у Буда-Пешта: при 0 футштока (самое низкое стояние воды), по Валландту,—700 куб. метр.; при уровне 3 метр, выше 0—3.000 куб. метр.; при уровне 5,7 метр. выше 0—6.790 куб. метров.

Нижнее течение Дравы похоже на нижнее течение Дуная по бесчисленным излучинам, так что принуждены были спрямить его, вниз от Леграда, посредством прорытия нескольких каналов, которые сократили длину реки на 180 километров. Но до недавнего времени самым ярким типом извилистой реки была Тисса. Долина этой реки имеет по прямой линии только 545 километров длины, а между тем главное ложе еще недавно извивалось на протяжении почти 1.300 километров, беспрестанно уклоняясь в стороны и разветвляясь до бесконечности на второстепенные каналы. Рядом с «живою» рекою по равнине рассеяны многочисленные «мертвые» рукава, затоки, озера, пруды, болота и тинистые отмели, напоминающие прежния извилины Тиссы. Под влиянием ошибочного взгляда, который нигде не имел бы таких гибельных последствий, как в Венгрии, полагали, что достаточно будет прорезать излучины реки, спрямить её русло, обвести, ее «непотопляемыми» плотинами, для того чтобы завоевать окончательно около миллиона гектаров земли, и чтобы искоренить на всегда злокачественные лихорадки, порождаемые вредными испарениями стоячих болотных вод. В прежнее время землевладельцы каждого комитата, заботясь исключительно о своей личной выгоде, преследовали канализациею Тиссы одну только цель, именно ту, чтобы освободить свою собственную территорию от избытка вод, хотя-бы даже эта излишняя жидкая масса затопила соседния прибрежные поля. Обширные гидравлические работы, предпринятые впоследствии, под руководством инженера Вашаргельи (Vasarhelyi), имели, правда, то важное достоинство, что они ведены были по общему плану; но опасность разрыва плотин все-таки не устранена, и скопление вод в нижней части бассейна Тиссы сделалось неизбежным, по причине увеличения падения реки и усиления скорости течения воды в период разлива.

Таким образом, канализация венгерской реки, о которой идет речь, не уменьшила опасности наводнений; напротив того, они сделались опустошительнее и захватывают более значительные пространства. Для земледелия, правда, приобретены обширные местности, но приобретены в ущерб другим, еще более обширным и более полезным территориям. Совершенно особенные гидрографические условия этой части дунайского бассейна рано или поздно заставят инженеров принять предохранительные меры менее обманчивые, для чего необходимо будет дать вероятному поясу наводнения гораздо более значительную ширину, чем та, которую он имеет теперь.

Длина плотин на Тиссе в 1872 г.—1.250 километров; укорочение речного ложа—466 километров; падение реки ниже Тисса-Уйлак—0,0061 метр., вместо 0.0041 м.; издержки на сооружение плотин—65.000.000 франков.

Обведенная, подобно Луаре и По, плотинами, Тисса перестала быть вольною, бродячею рекою, напоминавшею реки Нового Света; мы уже не находим на берегах её дикой самобытной растительности, не видим более тех несметных стай водяной птицы, которые некогда оживляли её бассейн; рыба, между различными породами которой особенно замечательна стерлядь, дающая превосходную икру, не составляет уже, как прежде, «трети воды». Геологическое исследование Венгрии показывает, что в относительно недавнюю эпоху Тисса текла в расстоянии, средним числом, около ста километров к востоку от своего нынешнего ложа; по выходе из гор, образующих северо-восточный угол большой равнины, она не делала изгиба на северо-запад, затем на запад, прежде чем спуститься к Дунаю, но тотчас-же направлялась прямо на юг, следуя вдоль западной подошвы Трансильванских Альп. Но все её главные притоки бегут с восточной стороны, гоня перед собою, по крутому скату, массы гальки и песку: Самош, три Кереша, Марош соединенными силами трудятся над перемещением Тиссы к западу, оставляя в ней свои землистые осадки и сообщая её водам толчок в направлении своего собственного движения. Под влиянием этих причин, река не переставала отклоняться к западу; правый (нагорный) берег, постоянно размываемый, везде выше левого (лугового), состоящего из аллювиальной почвы; и города, стоящие на западном берегу, в особенности Сегед и Чонград, принуждены из века в век отступать перед надвигающеюся массою вод, медленно, но неустанно подтачивающих их основание. Правда, в южной части своего течения Тисса, испытывающая могучий толчок со стороны дунайских вод, стремится, напротив, уклоняться к востоку, и даже со времен римской эпохи значительно подвинулась вперед в этом направлении. Во времена походов Траяна и Диоклетиана, плоскогорье Титель находилось на восток от Тиссы, и римляне устроили там свои передовые укрепления против даков; после того, это плато сделалось островом, а теперь оно лежит совершенно на запад от названной реки. Но выше этой части течения русло Тиссы постоянно перемещается по направлению от востока к западу: по вычислению Стефановича, это перемещение составляет, в среднем выводе, около 30 сантиметров в год, из чего следует, что с той эпохи, когда река текла вдоль западного основания Трансильванских гор, прошло около 300.000 лет.

Подвигаясь таким образом все далее на запад, Тисса оставляет позади себя многочисленные болота, остаток её прежних лож. В некоторых местах кажется, что видишь перед собою самую реку; средняя ширина, излучины остались те же, вода такая же глубокая; недостает только скорости течения. Между этими ложными или мертвыми реками особенно замечательно длинное болото Эр, соединяющее течение р. Красна (Kraszna) с течением р. Шебеш-Кереш, на востоке от Дебречена. Во время наводнений часть вод первой из этих рек следует своим прежним прямым путем на юго-запад, через болота Эр, и тогда вся северо-восточная область Венгерской равнины превращается в один громадный остров. Река Гортобадьи (Hortobagy), текущая на юге от Токая, тоже есть не что иное, как старая Тисса. Несмотря на устройство плотин, болота, которые Тисса оставляет за собою на своем левом берегу, и по окраинам которых землевладельцы распахивают новые поля, не гарантированы от возврата вод. Эти болота не только подвержены внезапному вторжению потока наводнения, когда открывается трещина в вале плотин, но они наполняются также просачивающимися сквозь почву водами, которые распространяются подземными путями по обе стороны реки до весьма значительного расстояния от берегов: эти, так сказать, внутренние разливы даже опаснее непосредственных наводнений, потому что недостаток водосточных каналов делает их более продолжительными. В 1855 г. жители комитата Боршад пробили плотины ниже своих полей, и наводнение распространилось на пространстве 150.000 гектаров.

Средний расход Тиссы, по Зонклару,—1.700; расход во время разлива, по Валландту,—4.000 куб. метр. в секунду.

Но главная причина затопления прибрежных равнин заключается в самой форме дунайского ложа. Узкия горные ущелья, загражденные скалами, через которые великая река должна проходить при выходе из Венгерской низменности, не позволяют излишним водам, происходящим от дождей или таяния снегов, вытекать с достаточною скоростью, и потому жидкая масса, встречая эту преграду, должна отливать обратно в верхнюю равнину. Тогда все прибрежные болота превращаются в озера и снова представляют зрелище древнего венгерского моря: это mare album (Белое море) древних писателей. Во время больших наводнений, низменные поля Панчовы покрываются слоем воды в 2 метра толщиною, на пространстве 47.000 гектаров, и ложа Савы, Темеша, Тиссы превращаются в заливы, принимающие в себя излишек вод Дуная: течение переменяет направление во всех притоках до значительного расстояния от их устья, когда период разлива главной реки предшествует разливу впадающих в нее рек; суда увлекаются течением воды из Дуная в его притоки. Падение этих второстепенных рек до такой степени незначительно, что повышение уровня Дуная на четыре с половиною метра заставляет воды Тиссы течь обратно до Сегеда, лежащего в расстоянии 133 километров от устья этой реки; более сильные разливы изменяли направление течения до расстояния 150 километров от места впадения этой реки в Дунай. Следующее явление всего лучше может дать понятие о конфигурации этой страны: одно незначительное возвышение почвы, известное у местных жителей под громким именем «холма», которое находится непосредственно на западе от Пюншек-Ладаньи (Puspok Ladany) и в расстоянии 300 километров к северу от слияния Дуная и Савы, поднимается во время наводнений над уровнем окружающей водной поверхности всего только на 4 фута.

Понятно, что боковые плотины Тиссы не могут предохранять столь низменные равнины от вторжения вод Дуная. Чем более успевают прибрежные жители верховья направлять излишек жидкой массы к низовьям реки, тем более население нижних берегов должно опасаться катастроф. Последние наводнения захватывали уже сравнительно возвышенные местности, называемые «холмами», до которых никогда не достигали прежние разливы. При малейшем дожде земледельцами овладевает беспокойство; когда дождь продолжается целые сутки, они начинают приготовляться к бегству; предостерегающий сигнал заставляет их поспешно покидать свои селения, и когда они возвращаются домой после спада вод, скот их потоплен, избы развалились, голод, холера истребляют десятую часть населения. Поэтому, как бы ни были велики, в глазах инженеров, достоинства исполнения, представляемые совершенными до-ныне работами по устройству плотин на Тиссе, нельзя отрицать того факта, что страна, взятая в целом, более проиграла, чем выиграла от этих обширных и дорого стоивших сооружений. Единственным действительным средством помочь беде было бы регулирование течения Дуная в проходе через теснину Железных Ворот: именно нужно бы было расширить русло реки в местах слишком узких, съузить в бассейнах слишком широких, а главное—понизить её пороги, для того, чтобы временные озера, образующиеся выше Ворот, могли опоражниваться своевременно. Стефанович и Бобом предлагали также, в видах окончательного ограждения равнин центральной Венгрии от периодических наводнений, прорыть, у основания Трансильванских гор, канал, который бы следовал по направлению прежнего течения Тиссы, и который по принятии в себя всех восточных рек, Самоша, Кереша, Мароша, впадал бы в Дунай, через Караш, между Делиблатскими дюнами и входом в ущелье Базиант. Но осуществление этого проекта, менее действительного, чем регулирование Дуная, потребовало бы сотен миллионов.

Горные ущелья, которыми Дунай, усиленный водами Тиссы, Темеша и Савы, выходит из Венгерской низменности, через поперечную стену Карпатов, представляют одно из самых грандиозных зрелищ природы. Нигде в Европе не увидишь подобной массы воды, торжествующей над такими грозными преградами, с которыми она борется, чтобы пробить себе дорогу к морю: здесь созерцаешь в одно и то же время великую геологическую драму и постепенно развертывающийся ряд живописных картин. Старый укрепленный замок Голубац, стоящий на верхушке одной остроконечной скалы сербского берега, и островок Бабаке, возвышающийся в форме башни над поверхностью вод близ венгерского берега, обозначают вход в этот удивительный ряд ущелий, которые река вырыла в живой скале на протяжении ста слишком километров; в трещинах этих каменных стен скрываются рои страшного насекомаго—«голубацкой мухи», от укушения которой, как от жал африканской мухи цеце, часто погибали целые стада. Пройдя эти триумфальные ворота, Дунай скользит по каменистым мелям, образуя ряд порогов, и затем вступает в опасный Гребенский проход, усеянный огромными порфировыми рифами и мелями, состоящими из камней слюдяного кварца; во время низкого стояния воды судоходные каналы или фарватеры в этих «Малых Железных Воротах» имеют не более 4 метров ширины, хотя общая ширина речного ложа все еще составляет многие сотни метров. За этим ущельем река опять расширяется и образует так называемый Милановацкий бассейн, где в одном месте расстояние между берегами более 1.400 метров. Ниже этого бассейна стена из скал, повидимому, совершенно преграждает путь реке: путешественник ищет взором ущелье, принимающее воды, и недоумевает, где они могут пройти, как вдруг, при одном крутом повороте, обнаруживается, что жидкая масса проникает в теснину, похожую на широкую трещину, открывающуюся в горе: это так называемое ущелье Казан.

В этом месте река, вдруг съузившаяся в поток шириною около 150 метров, заключена между двух высоко поднимающихся вертикальных стен, верхний гребень которых окаймлен бахромою зелени. В боках этих известковых стен там и сям открываются пещеры, где гнездятся орлы; небольшие откосы, образовавшиеся вследствие обвалов, спускаются по обе стороны в глубокие воды (глубина здесь от 40 до 50 метров), еще более съуживая ложе реки и сообщая еще большую силу грозному потоку. Справа вздымаются две горы, Большой и Малый Стребац, предгорья которых были перерезаны потоком; только в двух местах скала выдолблена и образует казаны, или «котлы», которые, очевидно, были резервуарами, где скоплялся излишек вод, прежде чем устремиться в низовые клюзы. Подобные же котловины, только меньших размеров, видны и на левом берегу реки, вышей и ниже Казанских теснин. Да и что такое болота Тиссы, как не бассейны наводнения, где пребывают воды, прежде чем получат возможность уйти через ущелье «котлов»? Во многих местах скала падает отвесно, и бока её не представляют ни малейшего выступа, где путешественник мог бы поставить ногу. И, несмотря на то, вдоль реки проведены две дороги: дорога венгерского берега есть произведение нового времени и, по справедливости, славится на всем Востоке смелостью своих мостов и путеводов; дорога сербского берега, более скромная, есть просто бечевник, но во многих местах ее нужно было целиком высекать в нависшей над рекою скале. Знаменитая римская надпись, относящаяся к 100 г. после P. X., напоминает славу Траяна—«победителя гор и реки». Три первые строки этой надписи подлинные, а три последние были реставрированы.

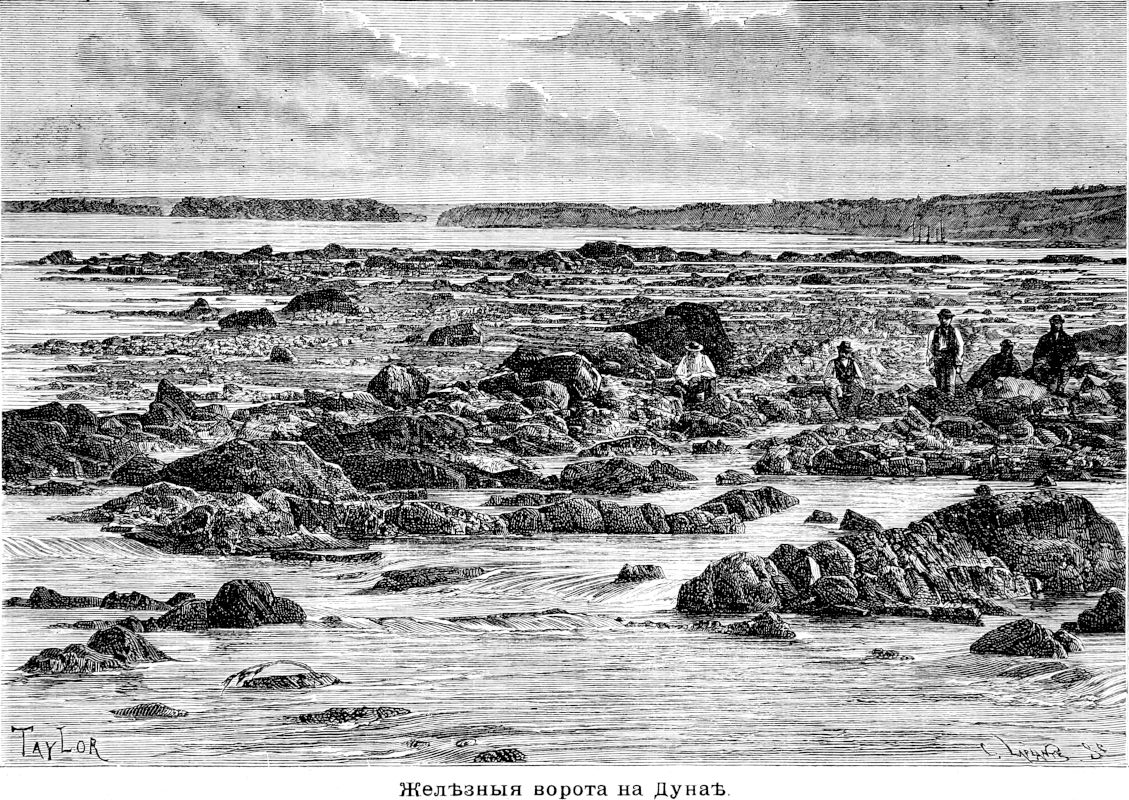

Немного ниже маленького венгерского города Оршова или Орсова и укрепленного островка, которые часто бывали театром кровавых войн между христианами и мусульманами, река, имеющая от 1.500 до 1.600 метров ширины, проходит через другой ряд порогов, известный под именем «Больших Железных Ворот», которые составляют вход в Румынию. Здесь природа имеет менее дикий характер, чем в Казанском ущелье; горы обоих берегов не поднимаются в виде вертикальных стен, сербские высоты даже покрыты лесами. Однако, Железные Ворота обязаны славою своего имени не грандиозным красотам их берегов, а опасным порогам и подводным камням, которыми усеяно здесь ложе реки. Это самое опасное место Дуная: здесь не только гребные и парусные суда, но даже пароходы нередко садились на мель, разбивались о камни или погибали в водоворотах. Неровности речного ложа в этом опасном проходе так велики, что во время мелководья слой воды на первом пороге не превышает одного фута, тогда как в потоке третьего порога глубина русла достигает 50 метров, т.е. уровня на 11 метров ниже поверхности Черного моря. Только в 1846 году, спустя двенадцать лет после введения колесных пароходов на нижнем Дунае, решились в первый раз пустить в ход силу пара для борьбы со страшною силою оршовских водоворотов. До недавнего времени общества судоходства по Дунаю принуждены были держать две эскадры судов: одну выше, другую ниже города Оршова, и несколько судов особенной конструкции служили для перехода через пороги, но и то только в благоприятную пору года, то-есть в период с марта по июль. На бечевой дороге нередко можно было встретить партию в пятьдесят человек, запряженных точно лошади или волы, и тянущих на веревке простую барку или плашкоут.

Средний уровень Дуная у Венгерских Ворот—132 метра; у Железных Ворот—39 метров; общее падение Дуная на протяжении 955 клм.—93 метра, что составит приблизительно 1 метр на каждые 10 километров.

Разность между высоким и низким стоянием воды составляет от 47г до 6 метров.

Нельзя не признать постыдным для Европы тот факт, что она так долго допускала существование подобных препятствий судоходству на реке, составляющей естественный торговый путь для целой половины европейского континента, и которая одна несет в два раза большую массу воды, чем Волга (средний дебит Дуная в Железных Воротах, по Зонклару,—10.220, при низкой воде—7.300 кубических метров в секунду). Со времен Траяна до самого последнего времени почти ничего не было сделано, чтобы уменьшить опасности прохода: в этот длинный период времени успели только разрушить некоторые из самых опасных рифов, заграждавших русло реки; но уменьшение, происшедшее в среднем расходе, или количестве протекающей воды, уравновешивало выгоды, достигнутые этою первою работою по исправлению течения Дуная. А между тем уже в 1832 году инженером Вашаргельи был предложен проект канализации этой части Дуная. Но соперничество, честолюбие, опасения заинтересованных государств долго задерживали осуществление этого важного общеполезного предприятия, необходимость которого была формально признана уже парижским мирным трактатом 1856 г. Сербы радовались тому, что пороги Железных Ворот отделяли их от турецких флотилий; турки, в свою очередь, почитали себя счастливыми, имея эту естественную границу со стороны Австрии, а австро-венгерцы, несмотря на очевидный интерес их торговли—ибо ни одна нация не может извлекать более выгод из свободы плавания по Дунаю, чем Австро-Венгрия—оценивали это препятствие с точки зрения фиска и войны, как одно из самых удобных мест для своих таможенных постов и крепостей. Бастионы Оршовского острова и Елизаветинского форта, на сербском берегу, могут обстреливать суда, проходящие через теснины. Регулирование течения в Железных Воротах было предпринято Венгрией, на основании постановлений Берлинского конгресса 1871 г., только в 1890 г. и приведено к концу в 1896 г.

Открыв себе проход через Железные Ворота, Дунай не совсем опорожнил Венгерскую низменность от наполнявших ее озерных вод. В центре полуострова, образуемого Дунаем и Дравою, осталось еще маленькое внутреннее море, самое обширное из больших европейских озер, после озер России и Скандинавского полуострова: это Балатон (иначе Платтенское озеро), который мадьярские поэты величали прежде «венгерским морем», но берега которого некогда были населены славянами, которые были наставниками венгров в цивилизации; самое название озера, очевидно, произошло от славянского слова блато, т. е. болото. Озеро это, конечно, не похоже на чудные альпийские озера: оно не имеет таких прекрасных лазурных и глубоких вод, как Женевское озеро, не окружено величественным амфитеатром высоких гор, увенчанных снежными вершинами; в серые, пасмурные дни вся низменная часть его берегов, где его беловатые воды продолжаются далеко вглубь лугов и равнин многочисленными болотами и лужами, представляет даже очень печальное зрелище; но, тем не менее, Балатон по своим северным берегам составляет одно из украшений Венгрии. Господствующие над ним высоты имеют местами живописные формы и контуры; скаты их кое-где покрыты лесами в перемежку с виноградниками, которые дают второе по достоинству из венгерских вин; на выступах гор высятся средневековые крепостцы; в долинах приютились красивые замки и хорошенькия деревни, а среди озера, прямо из воды, поднимается живописный холм Тиганьи, нечто в роде уединенной обсерватории, которая соединена с северным берегом посредством низкого перешейка. Эта горка, остаток древнего вулканического конуса, состоящий, главным образом, из разложившагося туфа, долгое время была единственною независимою землею во всей южной Венгрии. В то время, как все крепости и замки этого края находились во власти турок, укрепленное аббатство Тиганьи одно умело победоносно отражать нападения завоевателей. Замечательно, что этот вулканический полуостров расположен по направлению с северо-запада на юго-восток, то-есть по тому же направлению, которому следуют все гребни и все промежуточные борозды или долины этой области Венгрии. В том же самом направлении открывались все бухты и заливчики этого маленького внутреннего моря в то время, когда южные берега его еще не сформировались окончательно.

Воды Балатона, имеющие несколько солоноватый вкус, питаются отчасти ключами, бьющими на дне озера, и пузыри от которых местами поднимаются до самой поверхности: полагают, что это—подводные источники щелочного свойства; одни из них должны быть теплые, другие холодные, судя по большим неравенствам температуры, наблюдаемым на поверхности воды, на ограниченных пространствах.

Кроме того, перемены атмосферного давления часто производят на озере течения и мелкое волнение. Прибрежные рыбаки рассказывают также, будто им случалось наблюдать приливы и отливы; но это явление, если оно действительно существует, не было еще предметом точных исследований и измерений; по всей вероятности, это не что иное, как случайные повышения и понижения уровня воды, в роде тех, которые замечаются на больших швейцарских озерах и известны там под именем «Seiches». Наибольшая глубина Платтенского озера, как говорят, 46 метров, близ горы Тиганьи; но средняя его глубина не превышает 6 или 8 метров. Так как берега этого озера очень низменны на юго-западной стороне, где воды его изливаются в Дунай, через речку Шио (Sio), то не трудно было возобновить работы, начатые в римскую эпоху императором Галерием, с целью спуска части вод из Балатонского бассейна; посредством осушения, начатого в 1825 году на окружающих озеро болотах, приобретено пространство земли, равное 1.260 квадратным километрам. Первоначальная поверхность самого озера значительно уменьшилась; уровень его понизился на один метр, но увеличение годной к обработке почвы не принесло большой пользы прибрежным жителям, так как эта почва, составлявшая древнее озерное дно, покрыта мелким песком, который ветер разносит далеко по полям.

Высота Балатона над уровнем моря—130 метр.; площадь 690 кв. клм.; средняя глубина 8 метр.; приблизительный объем воды—6.320.000.000 куб. метр.

Из рыб, которые водятся в этом озере, особенно замечателен фогаш (fogas), род окуня, очень ценимый в Венгрии и в Германии; говорят, что эта порода нигде не встречается, кроме «венгерского моря».

Нейзидлерское озеро (по-мадьярски «Ferto), лежащее, как и Балатон, в западной Венгрии, занимает часть передней венгерской равнины, заключающуюся между Лейтанскими горами и Баконьевским лесом. Без холмов, защищающих его с западной стороны, оно уже много веков тому назад исчезло бы под слоем наносов, ибо впадина, которую оно наполняет, лежит на пятнадцать метров ниже уровня Дуная, под тем же меридианом. Однако, если Нейзидлерское озеро и существует, то существование его только периодическое или перемежающееся: оно попеременно то наполняется, то осушается в течение веков. По словам одной старинной рукописи, которая, впрочем, не приводит никаких доказательств, это озеро образовалось в 1300 г. и ознаменовало свое появление на свет затоплением шести венгерских деревень. В 1693, в 1738, в 1865 годах озерный бассейн совершенно опоражнивался, вследствие испарения его вод, средняя глубина которых составляла около 3 метров; оставались только кое-где небольшие болотистые впадины и слои тонкого, дрожащего под ногами, ила. Но после нескольких лет осушения, вода опять завоевывала свои прежния владения. В период с 1869 по 1876 год произошло последнее нашествие вод, причиненное отливом Дуная, Рааба и Лейты. а также подземным просачиванием. В самом деле, Нейзидлерское озеро продолжается в восточном направлении болотами и низменными лугами, которые называются общим именем Ганшаг (Hansag), и стоячие воды которых стекают в Дунай через канал, имеющий всего только 4 метра падения. Когда разливы главной реки и её притоков, Рааба и Лейты, особенно высоки, воды отливают обратно к болотам Ганшаг и Нейзидлерскому бассейну, которые и затопляются совершенно. Если же Дунай, напротив, держится довольно низко в продолжение более или менее длинного ряда лет, то резервуар, принимающий воды разлива, мало-по-малу осушается. Поэтому, в иные годы поверхность Нейзидлерского озера обнимает до 400 квадратных километров, в другие она составляет только половину или четверть, иногда даже только десятую или еще меньшую часть этого пространства. При помощи плотины со шлюзами, построенной ниже Ганшага, легко можно бы было приобрести для земледелия весь этот бассейн, но сомнительно, чтобы это осушение стоило труда и издержек, так как дно озера содержит довольно большое количество натра, который ныне сообщает воде очень неприятный солоновато-горький вкус. Кроме того, замечено во время последнего испарения озера, что прибрежные земли быстро делаются бесплодными, когда влага, доставляемая озерным бассейном, исчезает и заменяется так называемым зиком (по-венгерски szik), то-есть пылью, в которой маленькие кристаллики сернокислого натра (глауберова соль), морской соли и магнезии смешаны с мелким песком, покрывающим плоские берега. Виноградники в окрестностях озера, производящие обыкновенно превосходный плод, много пострадали во время последнего периода засухи. Но если благоразумие запрещает опоражнивать Нейзидлерский озерный бассейн, то оно, напротив, требует немедленного осушения нездоровых болот Ганшаг. Местные жители, отваживающиеся проникать в эти на половину затопленные земли, принуждены вооружать свои ноги широкими досками, которые поддерживают их на топкой болотистой почве, и покрывать голову и лицо сеткою, сплетенною из травы, для того, чтобы защитить себя от мошек, которые мириадами носятся в воздухе. Некогда эти области, подступ к которым так затруднителен, служили убежищем древним озерным обитателям, как о том свидетельствуют найденные в тине Нейзидлерского озера многочисленные остатки, относящиеся к каменному веку.

Таким образом, древнее море, расстилавшееся в обширном амфитеатре Венгерской низменности, и берега которого видны еще до сих пор вверх от Железных Ворот, на высоте 36 метров над нынешним уровнем Дуная, оставило после себя, кроме одного постоянного, но не глубокого озера, только болотистую низину, поочередно опоражнивающуюся и наполняющуюся водою, да кое-где болота и топи, насыщенные натром. От прежней водной поверхности это бывшее морское дно сохранило только почти совершенную горизонтальность почвы и поразительно однообразный вид пространства. Огромный морской бассейн с течением времени был заполнен массою наносов, которую еще невозможно вычислить, но которая, судя по произведенным до сих пор, при помощи бурильных снарядов, измерениям, должна быть громадна. В окрестностях Пешта древнее морское дно находят на глубине около пятнадцати метров; далее, на востоке, нужно копать землю до глубины 20, 30 и более метров. Город Дебречин стоит на слое аллювиальной формации, толщиною около 80 метров. В Банате бурильный снаряд спустился до глубины 150 метров, не достигнув горных пород, из которых состоит древнее ложе моря. Весьма вероятно, что на пространстве около 100.000 квадратных километров средняя глубина наносной формации никак не менее сотни метров. Можно себе представить, какой громадный куб каменных обломков должны были оторвать воды от склонов Альп и Карпатов, чтобы образовать нынешнюю почву Венгрии! И все эти отрывки и обломки гор до такой степени измельчены, искрошены, что теперь вдали от больших дорог и городов мы напрасно стали бы искать малейшего камешка в верхнем слое земли. В многочисленных могильных курганах, рассеянных вдоль берегов Тиссы и её притоков, очень редко находят каменные орудия; почти вся домашняя утварь и оружие сделаны из костей бизона или из оленьих рогов.

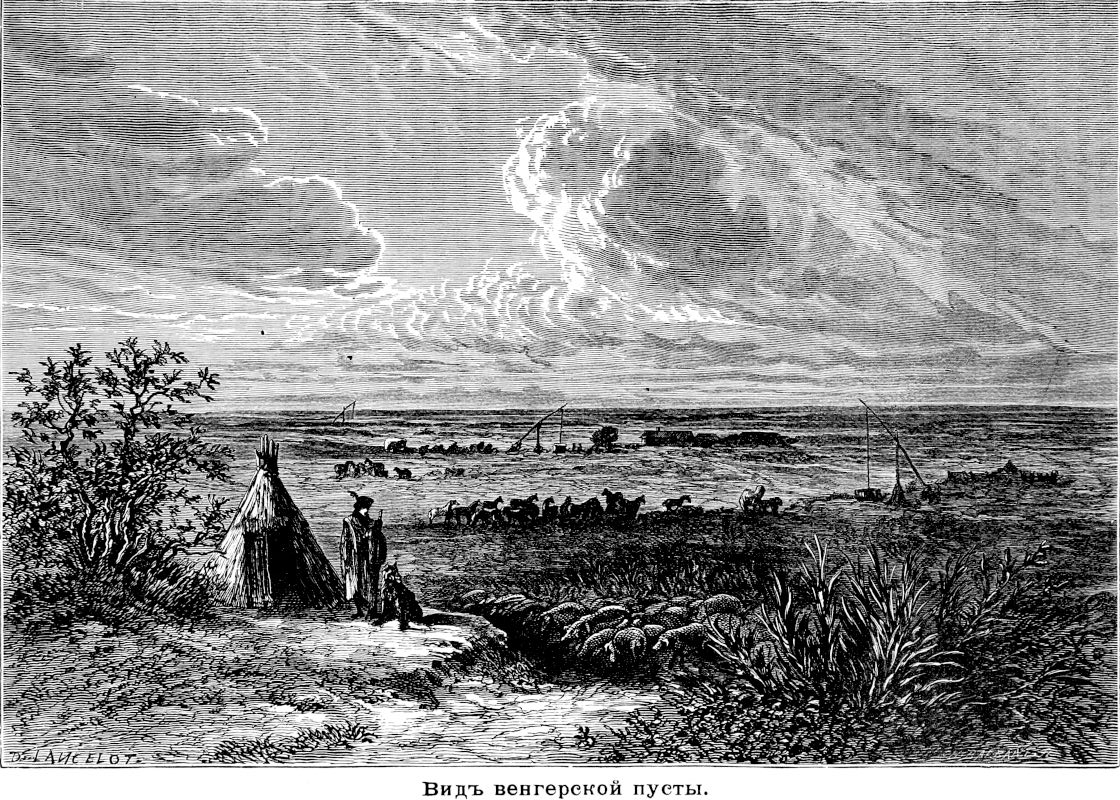

Западный бассейн, заключающийся между двумя верхними воротами Дуная, Пресбургскими и Вышеградскими, давно уже утратил свою первобытную физиономию; на север от реки поля его сплошь покрыты цветущими нивами и лугами, которые доставили ему название «Золотого Сада»; в этой плодородной равнине, окруженной со всех сторон рядами гор или холмов, ясно обрисовывающихся на далеком горизонте, ничто не напоминает степи Востока или саванны Америки. Но обширная венгерская Месопотамия (междуречье), орошаемая Дунаем, Тиссою, Марошем, еще сохранила отчасти свой первоначальный вид. Мадьяры отличают этот бассейн от всех других, удерживая за ним название Альфельд (Alfold) или «низменность», в противоположность названию Фельфельд (Felfold) или «плоская возвышенность». Это совершенно ровная страна, без всяких волнообразных повышений и понижений почвы, представляющая повсюду одно и то же, в высшей степени монотонное зрелище. За исключением местностей, прилегающих к подошве гор, выступы которых вдаются в равнину, как мысы в море, и которые продолжаются между Дунаем и Тиссою волнистым кряжем, имеющим около 60 метров высоты, путешественник, в какую бы сторону он ни обратил взоры, нигде не замечает ни малейшего возвышения, которое прерывало бы правильную линию горизонта; почва, правда, представляет слегка наклонную плоскость, но эта наклонность незаметна для глаза; единственные выдающиеся точки на этой гладкой, как скатерть, поверхности—это невысокие дюны в песчаных местностях, расположенные ветром в виде параллельных гряд, да встречающиеся там и сям круглые горки или так называемые «бугры куманов, турок, татар, Аттилы, стражей», о которых туземцы рассказывают, будто это искусственные насыпи, сделанные во время войн. Многие из этих холмов, действительно, искусственного происхождения и возвышались в древних лесах, вблизи селений и становищ; но большею частью это не что иное, как уцелевшие остатки верхних слоев древней равнины, выровненной водами, естественные бугры, в роде тех, которые мы встречаем на берегах Каспийского моря. От Кечкемета до Большего Варада (Nagy Varad) и от Дебречина до Темешвара, на пространстве нескольких сот верст, путешественник едет, так сказать, не переменяя места—до такой степени однообразна окружающая природа. Эта монотонность пейзажа наводит уныние на иностранца, но она очень нравится туземцу, которому кажется, что он везде вблизи своей родимой деревни. В какую бы область равнины ни переселился туземный житель, он везде остается у себя на родине. Он не охотно покидает свой любимый Альфельд; во время наводнений его видели упорно остававшимся в своей хате, угрожаемой со всех сторон.