Глава VIII. Верхний бассейн Эльбы, Морава

Богемия, Моравия, австрийская Силезия

Богемию обыкновенно называют центром Европы. Правда, что геометрическая средина нашей части света лежит восточнее, в Польше, и что большие Альпы, на юго-западе, составляют хребет европейского материка; но если принять в соображение все противоположности, почвенные и климатические, между севером и югом, западом и востоком Европы, то действительно можно рассматривать Богемию, как истинный географический центр континентального туловища. Рельеф её гор и плоскогорий придает ей вид большой четырехугольной крепости, вдающейся в низменные равнины Германии; четыре наружные вала этой горной твердыни пересекаются почти под прямым углом и попарно параллельны между собою. Бемервальд и Судеты имеют общее направление с юго-востока на северо-запад; Рудные горы, между Богемиею и Саксониею, так же, как широкое Моравское плоскогорье, образующее четвертую сторону четыреугольника, тянутся по направлению с юго-запада на северо-восток. Вообще в Европе нет ни одной страны, где бы возвышения почвы представляли в своих общих контурах большую геометрическую правильность, чем горы Богемии.

Но в деталях их строения горные цепи этой страны отличаются, напротив того, чрезвычайным разнообразием форм и очертаний. Так, цепь, образующая границу Богемии с юго-западной стороны, является в одном месте волнистым плоскогорьем, далее—собранием параллельных гряд, в иных пунктах—группою разбросанных в беспорядке вершин. Впрочем, эта цепь лишь в немногих местах имеет истинно альпийский характер. Средняя высота Богемского или Чешского леса (Cesky Les, по-немецки Bohmerwald) не превышает 1.200 метров, и малая относительная глубина его долин не позволяет его вершинам, гнейсовым куполам и сланцевым пирамидам, принять резкия или величественные формы, какие свойственны большим горам; только некоторые его вершины увенчаны зубчатыми гребнями из белого кварца, известными в крае под именем «чортовых стен», или усеяны грудами нагроможденных одна на другую скал и каменных глыб, развалинами древних исчезнувших гор. Краса Чешского леса заключается в его обильных «струящихся водах», доставивших ему его чешское прозвание Шумава (Sumava), в маленьких голубых озерах его долин и всего более в великолепных лесах, которыми еще покрыта большая часть его скатов. Ни в какой другой области Германии нет таких тенистых долин, защищенных от солнца густою, переплетающеюся листвою деревьев, нигде буки не разростаюгся так пышно и раскидисто, нигде сосны и пихты не достигают такой вышины, как в горах Чешского леса. Большая часть вершин одеты густою лесною растительностью; только главные пики поднимаются за пределы пояса лесов и вступают в область пастбищ. Хотя в нынешнем столетии рубка леса в больших размерах, бури и в особенности жук-древоточец обнажили большие пространства на Шумаве, однако и теперь еще местами можно встретить настоящие девственные леса, где деревья достигают шестидесяти метров (28 сажен) в вышину, и где громадные древесные стволы, упавшие от дряхлости, гниют на земле, порождая вокруг себя целую флору трав и кустарников. В некоторых больших княжеских имениях эти леса, составляющие на востоке продолжение древнего Герцинского леса, описанного римскими авторами и простиравшагося от истоков Дуная до Карпатских гор, оставлены еще совершенно в диком состоянии. Владельцы в то же время заботливо сохраняют в этих первобытных лесах сотни диких кабанов и несколько экземпляров зубров, которые некогда населяли большие леса Европы; бобры, последние представители прежней фауны края, тоже содержатся, как редкость, в парках. Хищные звери здесь уже не встречаются; последний медведь этой области был убит в 1856 г., волки тоже давно уже истреблены.

Эти обширные леса, как и самые живописные местности, находятся в южной части Богемских гор, в собственно так называемой Шумаве. Однако, северная часть этой цепи и её отроги, горы Тепль, хотя несравненно менее высокие и более опустошенные истреблением лесов, чем Шумава, привлекают гораздо большее число посетителей, благодаря соседству минеральных вод, Мариенбада и Франценсбада, лежащих в долинах этих гор. Между этими двумя половинами горной цепи, к востоку от городка Домажлице (Domazlice, по-немецки Taus), древней Tuhost или «крепости», открывается широкая брешь, настоящие ворота, которыми командуют горные массы Церхов на севере и Оссер на юге. Через это-то отверстие, в эпоху великой борьбы рас, германцы всегда пытались вторгаться в Богемию, и здесь же чехи наносили им самые кровавые поражения: ни в каком другом месте страны не было пролито более крови, чем в этом проходе. Здесь Само бился за славянскую независимость в первой половине седьмого века: здесь же была отражена франкская армия Дагоберта; в 1040 году князь Вретислав восторжествовал здесь над войском императора Генриха III, и впоследствии гусситы одержали в этой местности одну из важнейших своих побед. Другой порог, гораздо более возвышенный и служивший испокон века путем для купеческих караванов, носит название «Золотой тропы» (Goldner Steig), которым он, вероятно, обязан торговым сношениям, которые завязались этим путем между противоположными склонами. За исключением этих двух брешей, через которые теперь проведены железные дороги, соединяющие Прагу с Баварией», при чем одна из них, именно южная, проходит через большой туннель (самый длинный из существующих в Австрии туннелей), Чешский лес образует превосходную стратегическую границу Богемии; подобно крепостному валу, он имеет с внутренней стороны очень отлогий скат; с этой стороны на него можно легко взобраться по террасам из древнейших формаций, которые занимают всю южную Богемию, тогда как снаружи, со стороны Баварии, склон его представляет обрывистые крутизны, и потому трудно доступен. В Баварии же находятся и высшие его вершины: Рахель и Арбер или Явор.

Длина Чешского леса (Бёмервальд)—222 килом., средняя ширина—30 килом., средняя высота на севере—700 метр., средняя высота на юге—1.000 мет.; Арбер—1.455 метр.; Плекенштейн—1.376 метр.; проход Домажлице (Таус)—449 метр.; Золотая тропа (Гольднерштейг)—812 метр.; Оссер или Оса—1.239 метр.; Церхов—1.069 метр.

Рудные горы (Rudo Hori, по-немецки Erzgebirge), образующие границу Богемии на северо-западе, во многих отношениях составляют контраст с Чешским лесом. В противоположность последнему, наружная сторона их, то-есть северный склон, обращенный к Саксонии, представляет отлогие скаты, тогда как с внутренней или богемской стороны, над долинами Белы и Эгера, они возвышаются в виде крутых стен. Следовательно, стратегически эта горная цепь принадлежит к Германии; к тому же и население, живущее на её скатах, состоит почти исключительно из немцев. Не находя достаточно места в своих чересчур густо населенных городах, жители горных округов постепенно завладели всеми годными к обработке землями по склонам горы; многие села и деревни, поднимаясь выше пояса каменноугольных и слюдяно-сланцевых формаций, приютились даже в непосредственном соседстве с гранитными и порфировыми вершинами; местечко Готтесгабе, самое возвышенное из этих горных поселений, лежит на высоте 1.049 метров. Цепь Рудных гор, несколько менее высокая, чем Бемервальд, и гораздо более однообразная, не представляет ничего грандиозного, кроме разве глубоких долин при южном её основании. Многочисленные дороги, проложенные через проходы, похожие на широкия колеи, перерезывают горные массы и облегчают сношения между противоположными склонами. Эти поселения, эти возделанные поля и большие дороги придают округленным вершинам Рудных гор вид мало отличный от того, который представляют многие холмистые равнины; только у оконечностей длинного хребта , там, где горы понижаются, они принимают более разнообразные и более живописные формы и очертания. На западе цепь теряется в лабиринте высот, разбросанных в беспорядке и соединяющихся с Фихтельгебирге; на востоке она оканчивается живописными песчаниковыми горами «саксонской Швейцарии», у подножия которых извивается Эльба, по выходе её из ущелий Богемии.

Протяжение и высота Рудных гор: длина цепи—138 километр., средняя ширина 37 километр., средняя высота 800 метр.; Кейльберг, высшая вершина,—1.275 метр.; ворота Эльбы, самая низкая точка Богемии,—112 метр.

На востоке от ворот, через которые вытекает эта река, различные массивы системы Судетов образуют геологический pendant Рудных гор. Эта часть северо-восточного вала Богемии начинается грядою древних базальтовых и фонолитовых вулканов: это так называемые Лузацкия или Лужицкия горы, над которыми господствуют вершины Луже (Luze), Ойбин, Пфаффенштейн, и которые продолжаются сланцовым кряжем Ешкен или Ештед (Jeschken, Jested). Далее, на севере, за широкою равниною, расстилающеюся у подошвы кряжа Ешкен, возвышаются три параллельные гряды Изерских гор (по-немецки Isergebirge), с длинными гранитными хребтами, и крутые, сланцевые и кристаллические стены Исполиновых гор (по-немецки Riesengebirge, по-чешски Krkonose), которые по справедливости можно назвать Альпами центральной Германии; вершины их представляют высшие точки средней Европы между Карпатами и Скандинавским хребтом. Вершины Исполиновых гор, более возвышенные, чем вершины Бёмервальда, имеют вместе с тем более величественный вид, по причине их изолированного положения, крутизны их стен и контраста, представляемого низкою растительностью высот в сравнении с пышными, густыми лесами основания гор; здесь, так же, как на Альпах, верхняя часть гор покрыта обширными пастбищами, куда с наступлением весны пригоняют стада, и пастухи живут все лето среди этих горных лугов в хижинах, называемых по-местному Bauden, где они приготовляют масло и сыр, отличающиеся ароматическим вкусом, который зависит от душистых трав, растущих на пастбищах. Исполиновые горы не заключают в себе подземных богатств, которые составляют источник благосостояния для населения Рудных гор; поэтому жители первой из этих цепей принуждены были заниматься мелкими ручными промыслами и ремеслами, пока не возникли большие фабричные заведения по берегам потоков, выходящих из гор. Хотя высшие вершины Исполиновых гор и самые высокие из их отрогов находятся в Богемии, но, по общему расположению своих склонов, равно как по языку, которым говорит население их долин, и по происхождению легенд и народных преданий, относящихся к каждой вершине, эти горы принадлежат более немцам, чем чехам. На востоке от этой цепи, группы, составляющие продолжение хребта Исполиновых гор, переплетаются между собою в виде беспорядочного лабиринта различных формаций, над которыми господствуют гранитный гребень Адлергебирге (Орлиных гор) и пирамидальная вершина Шнееберга (Снежной горы). К этой последней горе примыкают собственно так называемые Судеты, высшая вершина которых имеет почтенный вид, за который и получила прозвание Альтфатер (Дед). Гористая область Судетов, на востоке от Исполиновых гор, перерезана проходами, древними морскими проливами, где осадочные образования различных геологических эпох отложились между горными массами кристаллических каменных пород. Так, между верхними притоками Нейсы, с одной стороны, и притоками Эльбы, с другой, открывается большая брешь; и Пруссия, раз овладев этими стратегическими воротами на юге и на западе от Глаца, не выпустила их из своих рук, для того, чтобы всегда иметь свободный вход в Богемию. Далее, на востоке, другой горный проход соединяет бассейн Одера с бассейном Моравы, между Судетами и Карпатами, и эта брешь так низка, что почва её всего только на двенадцать метров поднимается выше, чем шпиц собора св. Стефана в Вене. Таким образом, мы имеем здесь длинную впадину или борозду, которая рассекает центральную Европу на-двое, перпендикулярно к направлению долины Дуная, и продолжается на юг до Дравы бассейном Нейзидлерского озера: это так называемые «Моравские ворота», защищаемые на южной стороне крепостью Ольмюц, и через которые всегда совершался прилив и отлив народов и армий. Можно бы было давно уже воспользоваться этим проходом для прорытия судоходного канала; но раздоры государств замедлили дело, и только недавно было приступлено к осуществлению этого предприятия, необходимого в промышленном механизме Европы.

Высота различных пунктов в Судетах: Ешкен (Ештед)—1.013 метр.; Тафельфихте (Изерские горы)—1.124 метр.; Шнеекоппе (Исполиновые горы)—1.601 метр.: Кессельберг (Керконоше)—1.435 метр.; Адлергебирге (Орлиные горы), средняя высота—480 метр.; Шнееберг (Снежная гора)—1.417 метр.; Дед или Альтфатер (Судеты)—1.987 метр.; Моравский Порог—293 метр.

Четвертая сторона богемского четырехугольника является не в виде горного хребта или последовательного ряда горных групп, как Бёмервальд, Рудные горы и Судеты, но в виде широкого возвышения почвы, которое покрыто обработанными землями и усеяно селами и деревнями, и где голые скалы встречаются лишь в немногих местах. Однако, и эта сторона состоит из древнейших горных пород, подобно другим внешним валам или естественным стенам Богемии, и так же, как эти последние, была соединена с южным континентом в эпоху, предшествовавшую времени отложения слоистых формаций центральной Европы. Она поднимается на довольно большую высоту, и многие из её продолговатых вершин достигают своими высшими точками слишком 800 метров, то-есть высоты, равной высоте горных цепей Северной Германии. Но, благодаря отлогости скатов этой плоской возвышенности, не существует никаких естественных преград или границ между обоими склонами, и сообщение между Моравиею и Богемиею не представляет никаких затруднений. Следствием этого было то, что эти две страны заселились людьми одной и той же расы, и почти всегда разделяли одинаковые политические судьбы. Замечательно, что Богемия, общая покатость которой обращена на север, и воды которой текут к Балтийскому морю, соединяется географически и политически с бассейном Дуная так же, как и соседка её Моравия. Таким образом, не водораздельные плоскогорья между Эльбою и Дунаем, а цепи Рудных гор и Судетов составляют истинную раздельную стену между севером и югом центральной Европы.

Внутренность Богемии часто сравнивают с замкнутым бассейном или котловиною, и действительно, высокие края из кристаллических горных пород, которыми она окружена, оправдывают в известной мере это сравнение. Тем не менее, общий рельеф страны представляет скорее ряд террас, постепенно понижающихся с юга на север, в противоположность возвышенностям Моравии, которые наклонены по направлению к югу. Эти террасы, разрезанные реками на холмы и выступы или мысы, принадлежат к различнейшим векам нашей планеты; они последовательно отложились слоями на скатах первозданных гор, которые возвышались, в виде островов, над уровнем древних морей. В самом центре богемского бассейна поднимаются высоты, называемые горами Гржбены (Hrbeny) и Бердо (Brdo), палеозойские формации которых в недавнее время были тщательно исследованы геологом Иоахимом Баррандом, поставившим себе задачею проследить переселения и колонии ископаемых животных в силурийской системе центральной Богемии; кроме того, эти горы имеют важное экономическое значение по своим многочисленным рудникам. Далее, на севере, среди осадочных образований, возвышаются там и сям базальтовые конусы, из которых одни представляют поразительно-правильные колоннады, похожие на громадные, стоящие один на другом, храмы, тогда как другие выделяют из себя, по обе стороны центральной оси, пучки расходящихся отраслей, которые придают всей массе вид какого-то исполинского странного растения, внезапно окаменевшего; для примера, назовем базальтовые высоты Воркоч, по близости Эльбы, к югу от города Ауссига. Северную часть Богемии, по обе стороны Эльбы, занимают так называемые Средние горы (Mittelgebirge), совершенно вулканическая цепь. Эта группа представляет собрание конусов, из которых иные стоят уединенно, другие сгруппированы в виде круга или расположены ярусами в форме пирамид; некоторые из них чуть поднимаются над уровнем окружающей местности: это просто груды вулканических шлаков; но есть между ними и такие, которые достигают высоты 500 и даже 800 метров, и профиль которых, по словам Гумбольдта, так же правилен, как профиль южно-американского вулкана Котопахи. Лавы этих древних вулканов являются в разнообразнейших формах; в иных местах они нагромождены в виде огромных шаров; в других они разлились широкими горизонтальными площадями, или разбиты на множество колонн. Старинные замки, часовни, монастыри, приютившиеся на остроконечных вершинах горок, образовавшихся из застывшей лавы, придают еще более живописный вид всей этой бугристой местности. У подошвы каждой горки земля изумительно плодородна, благодаря базальту, постепенно разрушенному действием стихий, и фруктовые деревья растут целыми лесами вокруг деревень. Многочисленные минеральные источники, бьющие из земли в разных пунктах этой горной группы, свидетельствуют еще об остатке подземной вулканической деятельности: таковы знаменитые воды Теплица, Карлсбада, образующие минеральную реку, которая катит около 100 литров воды в секунду, унося в продолжение года из недр земли более 15.000 тонн солей соды и магнезии; далее, минеральные ключи Билина, Пульны, Зедлица и многие другие, целебная сила которых каждый год привлекает в Богемию массы иностранцев. Вообще в Европе мало найдется стран, которые обилием целительных минеральных вод могли бы поспорить с верхним бассейном Эльбы.

В горах Моравии и Богемии берут начало три важнейшие реки Северной Германии—Висла, Одер и Эльба; но две первые из них представляют еще простые ручьи в том месте, где они выходят из пределов австрийской Силезии и вступают на иностранную территорию. Едва покинув свою скалистую колыбель в Бескидах, Висла орошает равнины Галиции, затем равнины Польши, тогда как Одер, тотчас же по выходе из своей долины в Судетах, оставляет австрийскую территорию и течет до самого моря по немецким землям. Одна только Эльба, которая берет начало на южном склоне Исполиновых гор, в болотистой почве одного плато, покрытого пастбищами и называемого «Эльбским лугом» (Elbwiese), успевает соединить все свои горные притоки, разростись в настоящую реку, прежде чем покинуть пределы Австрии и вступить на саксонскую землю. Исключая нескольких небольших округов на границе, Богемия вся принадлежит к бассейну Эльбы, точно так же, как Моравия заключена в бассейне реки, от которой она получила свое название—в бассейне Моравы или Марх, как ее называют немцы. Эти две родственные провинции представляют замечательный контраст по своей гидрографической системе. Из Богемии реки бегут на север к Немецкому морю, тогда как Морава течет на юг к Дунаю, который уносит её воды в Черное море.

Известно, что географическая номенклатура, установленная обычаем, полна ошибок и промахов. Во всех странах встречаются реки, носящие имя одного из их второстепенных притоков. Так и в Богемии, Лаба, по-немецки Эльба, благодаря подобной ошибке приобрела первенство над Молдавою (по-чешски Vltava), которая, между тем, в действительности, должна считаться главною рекою: по важности своего бассейна, равно как по объему жидкой массы, Молдава в два раза превосходит Эльбу, это истинная река Богемии, её главная торговая артерия, издавна соединенная с Дунаем и Черным морем посредством судоходного канала; Эльба не имеет других прав на степень главной реки в своем бассейне, кроме направления её долины, наклоненной к северо-западу, ниже Колина, как наклонена и нижняя равнина, начинающаяся за Дрезденом. При взгляде на гидрографическую карту страны, имеющую вид большого дерева, с правильно расположенными ветвями, тотчас же, можно заметить, что главный ствол составляет Молдава, тогда как Эльба, так же, как Лужница (Luznice), Сазава, Бераунка и Охрже (Ohre) или Егер, представляют лишь боковую отрасль этого ствола. Площадь бассейна Молдавы 3.080 кв. километр.; бассейна Эльбы 1.485 квад, килом. Все эти реки, с быстро бегущею и чистою водою, везде составляют украшение пейзажа, которому недостает только деревьев. Почти вся центральная часть Богемии давно уже потеряла свои леса: гладкая, оголенная равнина, однообразно возделанная, простирается теперь до холмов, окаймляющих линию горизонта.

В верхнем своем течении Молдава и почти все её верхние притоки катят черноватую воду, цвет которой зависит от обширных торфяных болот, покрывающих местами дно долин и даже скаты гор до самых вершин. В более низкой части долин, эти торфяники, где находят в обугленном состоянии остатки древних лесов, рассеяны в перемежку с прудами и с двумя или тремя стами маленьких озер, которые служат резервуарами для вод разлива и, таким образом, защищают ниже лежащие поля. Крестьяне Верхней Богемии не пользуются этими залежами торфа как топливом, но зато прилагают много труда к превращению их в покосы и пахатные земли. Задача эта не легкая, и выполнение её приносит в общем результате больше вреда, чем пользы, так как климат Богемии довольно сырой по той причине, что западные ветры должны пройти через обширные равнины, прежде чем удариться о скаты Бёмервальда и Исполиновых гор. Высота годового слоя дождевой воды: в Боденбахе, у ворот Эльбы—0,60 метр.; у Траутенау, близ истоков—1,03 метр.; в Праге—0,40 метр.; в Будвейсе, на верхней Молдаве,—0,62 метр. Что касается прудов и озер, то их употребляют как рыбные садки, и поселяне этих областей достигли большего искусства в разведении рыбы. Для улучшения местного климата, было бы желательно, чтобы прекратили работу осушения этих вод и окружающих их торфяных болот, ибо область торфяников представляет собою нечто вроде громадной естественной губки, которая поглощает влажность и регулирует расход проточных вод. Ручьи, которые прежде никогда не выходили из берегов, стали часто затоплять прибрежные поля с тех пор, как произведено осушение болот.

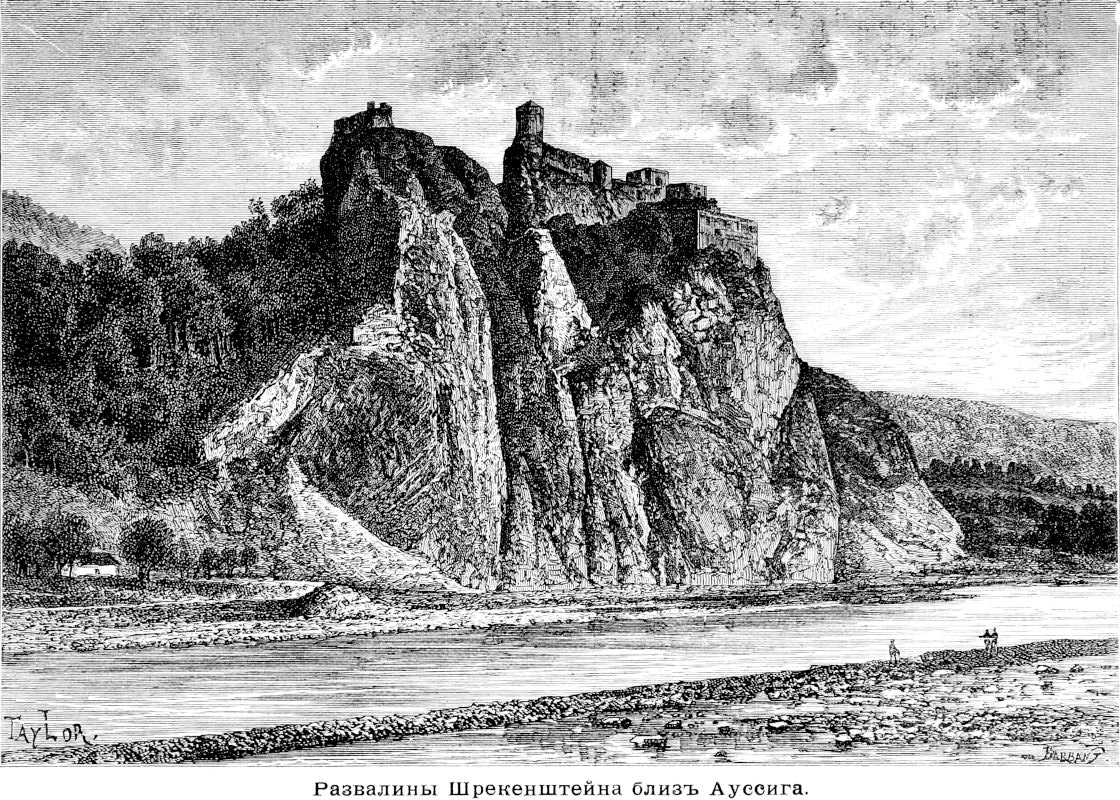

Ниже Праги, где Молдава течет уже усиленная всеми своими верхними притоками, она соединяется с Эльбою; далее, под утесом, на котором раскинуты развалины Шреккенштейн, она принимает в себя Эгер, и затем эта соединенная большая река начинает перебираться через громады гор, которые некогда замыкали северную сторону Богемии. Живописные ландшафты, характеризующие верхнюю часть течения, сменяются здесь грандиозными картинами природы. Прежде всего перед нами являются базальтовые и фонолитовые конусы Средних гор (Mittelgebirge), возвышающиеся по обе стороны Эльбы, затем следуют песчаниковые горы с отвесными стенами, вертикальными трещинами, имеющие вид громадных каменных кубов, в беспорядке разбросанных по земле. Извилистая Эльба проходит между этими сероватыми массами, отбрасываемая от одной к другой и окаймленная красивыми городами, которые тянутся длинною полосою вдоль узкого берега. Эти ворота Эльбы охраняются старинными крепостями, которые и указывают истинные границы, где политическое разделение согласуется с географиею. В этом месте Эльба выходит из своей ограды, образуемой богемскими горами, и вступает в германскую низменность. По ту и другую сторону порога движения народов были различны, и история шла разными путями.

За две тысячи лет до нашей эпохи, страны, называемые ныне Богемиею и Моравиею, были населены бойями и другими народностями, которые обыкновенно причисляются, в отличие от германцев, к кельтскому племени: многие местности до сих пор еще носят названия, свидетельствующие о пребывании этих древних обитателей края. В том месте, где теперь стоит город Ольмюц или Оломуц, в Моравии, и город Троппау, в австрийской Силезии, один археолог, Иейтелес, открыл даже остатки «речных деревень», в которых, судя по многим признакам, жили галлы, и которые совершенно походили на озерные поселения, существовавшие в древней Галлии. Кораллы и морские раковины, найденные между глиняною посудою и костями животных в этих речных деревнях, доказывают, что их население состояло в торговых сношениях с жителями берегов Средиземного моря.

Теснимые народностями различных рас, подвигавшихся все более на запад, бойи были в конце концов порабощены или изгнаны из Богемии (Boienheim, т. е. родина или земля бойев, отсюда Bohmen, по-французски Boheme), хотя имя их навсегда осталось в немецком языке названием страны. В ту эпоху, когда римские легионы перешли через Дунай, в земле бойев господствовали уже германские народцы, квады и маркоманы. Во время великого переселения народов произошло новое передвижение, и тогда как квады и маркоманы вторгались в Баварию, руги и лонгобарды овладели покинутою ими Богемиею. Эти последние завоеватели, в свою очередь, должны были, в начале шестого столетия, уступить место славянам, которые, несмотря на многочисленные политические превратности, успели удержаться в Богемии и Моравии как господствующая раса; однако, указывают несколько округов (между прочим, область шенгенгстлеров) на возвышенных землях Богемии и Моравии, которые во все времена, с самого начала писаной истории, были населены немцами. Эти две смежные страны известны под общим названием земель короны св. Венцеслава или Вячеслава, данным по имени государя, который окончательно утвердил христианство в Богемии, в начале десятого столетия.

Жители Богемии и Моравии принадлежат несомненно к одной и той же расе, и наречия их, которые мало-по-малу заменяет общий литературный язык, представляют лишь незначительные отличия. Обыкновенно чехами называют славян Богемии, а их единоплеменники, живущие в Моравии и западной Венгрии, известны под именем моравов и словаков. Чехи, теснее соединенные в один народ политическими событиями, давно уже утратили все древние названия отдельных племен или родов, тогда как моравы до сих пор подразделяются на многочисленные группы, сохранившие свои прежния племенные имена. Гораки живут преимущественно на плоской возвышенности, в непосредственном соседстве с чехами, от которых они едва отличаются. Ганаки занимают, у восточного основания высот, берега реки Ганы и другие долины, воды которых текут к Мораве; на западных скатах Карпатов их насчитывают более 400.000 душ. На границах Венгрии живут валахи, которые только и имеют общего с жителями Румынии, что одно имя: это чистые славяне, и, может быть, даже самые красивые представители своего племени; некоторые полагают, что, в качестве пастухов, они получили такое же прозвание, как румынские пастухи; Шафарик, напротив, видит в них ославянившийся остаток одного племени бойев, которых немцы обыкновенно называли вельшами или валахами. Между славянскими группами Моравии находим еще колонию из двух или трех тысяч хорватов, которые поселились здесь лет триста тому назад и до сей поры вполне сохранили нравы и язык граничаров Турции.

Чехи не без труда удержали за собою численное превосходство в стране. Окруженные почти со всех сторон немцами, сжатые, словно в тисках, между Австриею и Саксониею, отделенные от своих единоплеменников, с которыми их соединяла только узкая полоса земли, они естественно должны были вести упорную борьбу за существование, и если им удалось защититься против своих алчных к захвату соседей, то этот успех по справедливости можно назвать одним из чудес истории; обреченные на героизм самым их географическим положением, чехи жили, так сказать, вопреки всякой вероятности. Однако, начиная с двенадцатого века, германизация стала быстро распространяться: призванные государями и духовными орденами, немцы были сначала приняты как гости; им подарили обширные земли, предоставили разные привилегии и льготы от податей и повинностей; эти-то немецкие эмигранты основали большую часть городов и были в начале единственными представителями городского сословия или класса торговцев и ремесленников, стоявшего между дворянством и сельским населением. Из гостей немцы скоро сделались хозяевами и господами почти во всех округах; они заняли все доходные места и кончили тем, что стали навязывать коренному населению свои нравы и свой язык; в конце четырнадцатого столетия Богемия считалась уже в числе немецких земель. Тогда произошла страшная реакция. Гусситские войны, чисто религиозные по виду, превратились скоро в кровавую борьбу рас, и те, которых беспощадно истреблял грозный Жижка, как идумеян и моавитян, были никто иные, как немцы. Взрыв народной ненависти доставил перевес чехам, и с этой эпохи они уже никогда не поддавались как раса, несмотря на политический гнет, под которым их держали. Однако, после Тридцатилетней войны, Богемия, казалось, была осуждена на окончательную утрату своего национального существования. Семейства чешских патриотов принуждены были бежать в чужие края; их имения были конфискованы и розданы немцам; чешский язык, презираемый победителями, сделался «мужицким жаргоном»; некоторые округа были совершенно разорены армиями и оставались без жителей, так что пришлось вновь заселять их колонистами саксонскими, франконскими и баварскими. После многолетней чудовищной резни, в Богемии осталось всего только 780.000 жителей, тогда как прежде там насчитывали три миллиона душ. В Моравии убыль населения вследствие войны была так велика, что, по решению государственных чинов, дозволено было «каждому мужчине иметь двух жен, в видах нового заселения края».

В настоящее время этнографические границы перемещаются очень медленно в том или другом направлении. Можно сказать вообще, что немцы занимают гористые области, а чехи живут преимущественно в холмистых местностях и на равнинах. В самом деле, на обоих склонах Богемского леса, Рудных гор и Судетов мы находим население, говорящее немецким языком, но было бы ошибочно обобщать этот факт, как это делают некоторые, утверждая, будто славяне исключительно жители равнин, и, привыкши возделывать легкую почву наносных земель, они боятся забираться в гористые области. В Богемии и Моравии гораки или горцы, валашские славяне и словаки могут служить примером противного. Наконец, в Иллирии и в Турции есть населения того же племени, например черногорцы, которые овладели горами, как единственные обитатели, с исключением всякой другой национальности.

Близ горного прохода Домажлице (Таус), этих естественных ворот, открытых между двумя частями Богемского леса, группируются представители славянского мира, наиболее выдвинувшиеся к западу: там они находятся в непосредственном соседстве с Баварией. Эти люди славянского племени не чехи, а поляки: они известны под именем ходов, которое, как полагают, означает «стражей», может быть «ходоков»: действительно, они долгое время охраняли, по поручению королей, на западе ворота Богемии. По словам некоторых писателей, Вретислав I сам вызвал их из окрестностей города Гнезно для того, чтобы возложить на них защиту западной границы против немцев. Другие полагают, что эти поляки уже ранее жили в стране в качестве колонистов, и что поручение охранять западные пределы государства было им дано после одной битвы, в которой они выказали себя героями. По обещанию государя, они не могли быть подчинены вассалам короны; как люди вольные, они имели право сами управлять своими делами и выбирать из собственной среды третейских судей для решения каких-либо споров, возникших между членами их общины. Ходы, на знамени которых была изображена стерегущая дом собака, символ бдительности и верности, всегда исполняли свой долг храбрых защитников; но настал день, когда обещанные им права были забыты. В 1569 г. император Максимилиан II заложил их одному богатому вассалу, но был так великодушен, что позволил им выкупиться на собственные деньги. В 1584 г., другой император, Рудольф II, опять заложил их в тройной сумме, затем в 1628 г. они были окончательно проданы в рабство. Безуспешное возмущение только ухудшило их жалкую долю: от древней свободы осталось одно воспоминание. Теперь они уже не говорят по-польски, но и в нынешней их речи сохранились еще некоторые слова из их родного языка; кроме того, их можно узнать по живости физиономии и по особенностям костюма. Многие дома в их поселениях до сих пор имеют еще вид укрепленного редута.

Кажется, некоторое число ходов были поселены Вретиславом также на юго-востоке от горного прохода Домажлице, в верхней долине реки Бредлавки или Ангеля; но там они не одни пользовались льготами: все жители этой части страны, немцы по происхождению, сделались «королевскими крестьянами» (Kunische) и получили право самоуправления и самосуда. Однако, и они нередко были закладываемы, подобно их соседям ходам, например, в 1429, в 1578, в 1623 годах; но им каждый раз удавалось или выкупиться, или иным способом добиваться возвращения себе прежних вольностей; около половины нынешнего столетия, когда уравнение прав было распространено на все сельское население Богемии, эти «королевские крестьяне» пользовались еще правом выбирать судей из своей среды и имели другие, не менее ценные привилегии—свободу охоты, рыбной ловли, приготовления пива и вина.

На юге Рудных гор, чехи, теснимые многочисленным немецким населением, не могли перейти реку Эгер: названия деревень, оканчивающиеся на grun или на reute, и указывающие древние просеки в лесах или вновь расчищенные земли, обозначают приблизительно границу между двумя расами; в горах почти не встречается деревень с славянскими именами, из чего можно заключить, что в ту эпоху, когда леса Рудных гор были еще необитаемы, немецкие поселенцы пробрались в местности, находящиеся между вендами Саксонии и чехами Богемии. На западе от Эльбы славяне ближе придвинулись к подножию гор, и в одном месте они удержались в небольшом числе даже за чертою границы, в прусской Силезии. Далее область славянского языка съуживается, охватываемая со всех сторон землями немецкой речи; половина австрийской Силезии давно уже онемечена, так же, как большая часть низменной Моравии, испытывающая на себе влияние Вены. Между городами Брюнном и Ольмюцом чешская территория не превышает 60 километров в ширину, а рассеянные там и сям острова немецкого населения, какова, например, местность Иглау, еще более уменьшают площадь этого выступающего полуострова великого славянского континента. Впрочем, есть целые округа с «двуязычным» населением, то-есть говорящим безразлично обоими языками, и тип которого не на столько выразителен, чтобы можно было с уверенностью причислить данное население к той или другой расе. Поэтому, если говорят, что чистокровные чехи и их единоплеменники в Моравии и Силезии составляют около двух третей общего числа жителей, то эта цифра имеет лишь приблизительное значение. Одно только, кажется, несомненным, даже по свидетельству немецких писателей,—это то, что везде, за исключением пояса, простирающегося к северо-западу от Праги, между долиной Эгера и долиной Бераунки, при столкновении двух ведущих между собою борьбу языков славянская речь одерживает верх; особенно немецкие «острова» быстро утрачивают свою первоначальную национальность. Нужно сказать также, что в тех округах, где чехи составляют большинство, многие немцы, которых соотечественники их клеймят позорным именем ренегатов, стараются приобрести расположение населения, говоря ломаным чешским языком и даже переделывая свои имена и фамилии на славянский лад. Как упорно держится славянская национальность—доказывает, между прочим, тот любопытный факт, что моравские хорваты, которых не наберется и двух с половиною тысяч, в смешанных браках всегда навязывают другому супругу свой язык и свои нравы.

Распределение жителей Богемии, Моравии и австрийской Силезии по национальностям в 1880 году:

| Чехов | Немцев | Поляков | Евреев | |

| Богемия | 3.470.250 | 2.054.170 | 1.300 | 94.450 |

| Моравия | 1.570.330 | 628.900 | 3.080 | 44.175 |

| Силезия | 126.390 | 269.340 | 154.890 | 8.580 |

| 5.103.970 | 2.952.410 | 159.270 | 147.205 |

В Богемии борьба между германцами и славянами очень сильна. Мало найдется стран, где бы две живущие бок-о-бок расы питали такую глубокую неприязнь друг к другу, как чехи и немцы в Богемии, по крайней мере те из них, которые с увлечением занимаются политическими вопросами: между ними замечается нечто более антипатии, почти ненависть. В глазах чеха, немец—это «олух», «скот», «вонючий клоп»; германец, в свою очередь, не остается в долгу и награждает богемца не менее обидными кличками, в роде «лгуна» или «гадины». Антагонизм этих двух национальностей имеет тем более серьезное значение, что в большей части округов он совпадает с сословными различиями. Вообще говоря, городское сословие в Богемии состоит из немцев, тогда как чехи принадлежат к аристократии или составляют массу сельского населения, и в промышленных областях огромное большинство рабочего люда; средний класс имеет своими представителями, между славянами Богемии и Моравии, только чиновников и служащих всякого рода, впрочем, весьма многочисленных. Все великия европейские события сильнее разжигают соперничествующий патриотизм двух взаимно враждебных национальностей и двух классов; даже в самых маленьких деревнях партии, организованные в форме ассоциаций всякого рода, например, в форме обществ любителей музыки, обществ взаимного обучения, потребительных и т.п., приходят в волнение и смело вызывают друг друга на бой; чешский крестьянин более или менее знаком с историею своего народа; хотя он вернулся в лоно католицизма, он, однако, помнит Яна Гусса и Жижку, и показывает с гордостью площадь Табор, откуда подавался сигнал к священной войне против немцев; он знает все места, где совершены великие подвиги его предков. Эти исторические воспоминания, может быть, объясняют отчасти ту веротерпимость, какую чехи-католики выказывают в отношении небольших гусситских общин, которые еще существуют, и в отношении их соотечественников, тоже немногочисленных, которые исповедуют протестантскую религию реформатской обрядности. Взамен того, они, вообще говоря, очень недолюбливают евреев, в которых видят союзников своих врагов, немцев. Действительно, евреи, за редкими исключениями, держат сторону немецкой партии, то-есть партии, которой им всего выгоднее служить: с немецкими бюргерами и крупными фабрикантами или промышленниками они, конечно, могут устраивать гораздо более коммерческих сделок и всяких гешефтов, чем с чешским населением; точно также и финансовые или банкирские операции они ведут преимущественно с Веною, Берлином, Лейпцигом, Бреславлем. Все они говорят и по-немецки, и по-чешски, но немецкий язык для них, разумеется, важнее, как более полезный; к тому же они имеют привычку говорить на нем между собою. Если бы вспыхнула борьба, евреи, естественно, стали бы на сторону Германии, и так как во всей Богемии и Моравии представителей этого племени не менее полутораста тысяч, а по своему среднему образованию они превосходят немцев и чехов, то поддержка их имела бы чрезвычайно важное значение в столкновении национальностей. В Богемии город Колин есть, так сказать, их главная квартира. Во многих городах Моравии, в Проснице, Никольсбурге, Восковице, они составляют уже половину или даже большинство населения. Но и чехи имеют могущественного союзника к востоку от Карпатов. Многие из них являются герольдами панславизма, и между Прагою и Москвою беспрестанно происходит обмен изъявлений дружбы.

Каков бы ни был результат их усилий в пользу национальной автономии, несомненно то, что чехи представляют одну из самых крепких и самых энергических групп населения Европы, а между славянами это самое сильное и наиболее способное к сопротивлению племя. Чешские женщины, особенно уроженки Праги, славятся красотою и великолепным цветом лица. Что касается мужчин, то они на вид мало разнятся от своих соседей немцев, разве только более выдающимися скулами и более впалыми глазами; но они обыкновенно отличаются большими размерами головы. Как показали исследования немецких ученых Вейсбаха и Глаттера, между европейцами костяной ящик, называемый черепом, имеет наибольшую окружность и наибольшую мозговую вместимость у чехов; в этом отношении немцы стоят гораздо ниже славян Богемии и Моравии. Если бы возможно было, как это делают некоторые антропологи, классифицировать народы по степени их интеллектуальных способностей, сравнивая средний объем черепов, то чехи заняли бы в этой системе одно из первых мест между различными породами людей. И действительно, несмотря на их малочисленность и на политическую зависимость, в которой они почти всегда жили, не взирая на войны, которые так часто опустошали их отечество, чехи играли важную роль в мире мысли и умственного движения. В их главном городе, Праге, был основан, около половины четырнадцатого столетия, первый университет центральной Европы, в который вскоре стало стекаться по двадцати и по тридцати тысяч студентов; в Богемии же вспыхнуло, за сто лет до Лютера, религиозное движение, служившее предвестником реформации; в то же время письменный язык, возникший в Моравии в эпоху перевода Библии, определился посредством системы правописания, употребляемой и доныне, и общественное образование приняло быстрое и обширное развитие, остановленное впоследствии беспощадною реакциею. Австрия, успевшая уничтожить в ладинском Тироле национальный язык, пыталась совершить такое же разрушение и в Богемии; чешский язык был запрещен в школах: даже книги на этом языке подвергались преследованию; но все эти реакционные меры не могли заглушить в народе сознания своей национальной самобытности. Благодаря хитроумным комбинациям избирательного закона, политическое преобладание в Богемии принадлежало до 1883 года немцам, но это не мешает патриотизму и национальным стремлениям чехов проявляться с новою силою и с удвоенною энергиею: везде, в монастырях и замках, в старинных архивах и в твердой памяти крестьянства отыскивают предания о древнем величии отечества; народные песни тщательно собираются и комментируются; люди интеллигенции принимают широкое участие в современном литературном и научном движении; кучка чешских ученых, историков и литераторов, пишущих на своем прекрасном языке, звучном и отчасти очищенном от иностранных элементов, с честию служит авангардом всего славянства в направлении к западу Европы; книгопечатание и типографское дело приняли в Праге обширные размеры и обладают шрифтами для всех языков. Кроме того, Богемия снабжает немецкую Австрию, и особенно Вену, весьма значительною долею её публицистов, тогда как в администрации огромное множество чехов применяют на австрийской службе свой редкий организаторский талант. В массе народа быстро распространяется образование; хотя чешские крестьяне только в 1848 году были освобождены из своего полукрепостного состояния, но Богемия и Силезия занимают теперь уже второе место в империи с точки зрения народного просвещения; они уступают в этом отношении только собственно так называемым австрийским провинциям. Чехи, ганаки, гораки имеют, повидимому, особенную способность к изучению высшей математики; вместе с тем они очень склонны к музыке и компонируют музыкальные пьесы с большою легкостью: между современными артистами чехи, хотя принадлежащие к такой малочисленной нации, имеют абсолютное большинство, даже в сравнении с итальянцами и немцами, однако, ни один из них не сделался первоклассною знаменитостью. Заметим кстати, что эта любовь к музыке есть единственная черта сходства чехов с бродячими цыганами, которых средние века, в своем невежестве, окрестили именем богемцев (по-французски bohemiens).

Настоящие богемцы, то-есть чехи, почти везде перестали, как и немцы, носить национальный костюм, и то оригинальное одеяние, в котором иногда щеголяют пражские студенты, в действительности есть не что иное, как плод фантазии. В деревнях Домажлицкого округа женщины любят еще рядиться в корсеты, красные платки старинной формы и красные чулки, виднеющиеся из-под короткого платья; но это—единственная часть Богемии, где сохранились старые моды; теперь нужно идти в Моравию и к словакам, живущим на венгерской границе, чтобы найти туземцев, одежда которых походит на одежду предков. Самый красивый костюм у ганаков, земледельцев богатой равнины, по которой протекает река Гана, впадающая в Мораву. Еще недавно почти все они носили широкие штаны из желтой кожи, украшенные вычурными арабесками, вышитый пояс, суконное полукафтанье, богато отороченное и унизанное на груди металлическими пуговками. Длинный сюртук из белого сукна или синий плащ с несколькими воротниками дополнял костюм. Черная шляпа, украшенная у молодых людей желтыми или красными лентами, возвышалась над их круглым лицом, с полными щеками, с белокурыми, лоснящимися волосами. При том, все ганаки, мужчины и женщины, носят, подобно венгерцам, большие сапоги, чтобы удобнее ходить в вязкой, глинистой почве, и эта массивная обувь делает их походку тяжеловатою. На северо-западной оконечности Богемии, в Эгерском округе, можно еще кое-где встретить женщин, сохранивших привычку своих прабабушек подкладывать, для большей пышности, на грудь и плечи толстые подушки, набитые перьями, что придает почти сферическую форму всей верхней части туловища. Трудно придумать более уродливую моду, и никто, конечно, не пожалеет, что эта особенность национального костюма почти совсем вышла из употребления, но богемские крестьянки, заимствуя у своих немецких соседок современный покрой платья, остались верны красному цвету, так что издали они кажутся цветками мака, блистающими на зеленом фоне бесконечных полей.

Подобно национальным костюмам, и жилища чехов постепенно теряют свой типичный характер. В настоящее время города Богемии и Моравии общим расположением кварталов и архитектурой домов мало отличаются от городов Германии; только деревни отдаленных округов сохранили еще тот вид, какой они имели в средние века. Вместо того, чтобы развертываться длинными улицами по обе стороны большой дороги, или расходиться лучеобразно от перекрестка, эти старинные селения образуют неправильную окружность вокруг площади круглой или овальной формы. Дома в них все деревянные, и со стороны площади имеют только одну дверь и два окна, отененные далеко выступающим краем или навесом соломенной крыши, поддерживаемой двумя столбами. Риги, скотные дворы, кучи навоза расположены в виде внешнего круга, обнимающего круг домов. Садов, цветников, даже огородов почти нигде нет, вообще деревня имеет довольно невзрачный вид, и единственное украшение её составляет статуэтка Непомука (св. Иоанна), патрона Богемии. Но площадь часто оживляется сельскими балами, ибо чехи до страсти любят танцы, и очень многие из наших па заимствованы у них.

Моравия и особенно Богемия принадлежат к странам крупной земельной собственности. Более трети Богемии разделено на «дворянские земли», сообразно различным условиям поместий, известных под разными наименованиями: ленов, аллодиальных владений, фидеи-коммисов, субституций. Некоторые из этих имений обнимают пространство земли в сто и двести квадр. верст. Один князь Шварценберг владеет тридцатой частью всей почвы Богемии, именно 1780 кв. километр.; это территория более обширная, чем территория многих мелких государств Германии. Император, прелаты, церкви тоже фигурируют между крупными землевладельцами Богемии. И здесь, как во всех других государствах Европы, где земельная собственность сосредоточена в немногих руках, существование больших ленов или дворянских поместий имеет следствием обеднение и деморализацию. Каждое феодальное семейство имеет своих советников, своих управляющих и дворецких, своих сборщиков оброка и повинностей, свою многочисленную челядь, настоящий двор паразитов, жадных и интригующих; вокруг этих пышных замков население живет в бедности, и земля дурно обработана. Хотя лучшие земли Богемии составляют часть больших поместий, княжеские лены вряд-ли представляют, по-десятинно, даже половину той ценности, которую имеют на рынке мелкие раздробленные имения.

Вследствие этих неблагоприятных условий, земледелие в Богемии и Моравии находится далеко не в блестящем состоянии и требует еще больших улучшений; но и теперь уже эти страны принадлежат к тем провинциям Австро-Венгрии, которые производят сравнительно наибольшее количество земледельческих продуктов и скота. Некоторые округа отличаются редким плодородием почвы: таковы, например, низменные равнины Моравии и особенно долина Ганы, крестьяне которой все живут в довольстве; таковы же берега верхнего течения Эльбы, в окрестностях Кралевина-Градца (Kralove Hradec, по-немецки Кениггрец), долина реки Эгер, так называемый Теплицкий «Рай», и базальтовые области Средних гор (Mittelgebirge), известные под именем «Сада Богемии». Хмель, получаемый в окрестностях города Жатец (Zatec, по-немецки Saaz), где лето обыкновенно бывает очень сухое, и где поля превосходно обрабатываются местными крестьянами, считается лучшим продуктом этого рода во всей континентальной Европе. К этим разнообразным земледельческим произведениям, между которыми находятся даже вина, пользующиеся некоторою репутациею, например, мельникские, приготовляемые из винограда, растущего на скатах холмов при слиянии Молдавы и Эльбы, нужно прибавить еще минеральные сокровища, существующие в разных местах чешских земель. Богемия и Силезия очень богаты залежами минерального топлива и месторождениями металлов. В бассейнах Эльбы и Одера, в Пильзене (Plzen), в Кладно, в Теплице, в Польской Острове (Polnisch Ostrau), разрабатываются важные копи каменного угля и лигнита, доставляющие более половины всего минерального топлива, добываемого в Австро-Венгрии. Добыча ископаемого топлива в Богемии (1891 г.) около 38 миллион. метр. центнр. каменного угля и 130 миллион. центнр. лигнита; в Моравии (1893 г.)—13 миллион. каменного угля и 1.189.000 центнр. лигнита; в Силезии (1894 г.), в Острау-Карвинском бассейне, 37,4 миллион. центнр. каменного угля. Моравия и южная Богемия, именно в окрестностях Будвейса (Budejovice), имеют драгоценные слои графита, дающие три четверти всего количества этого минерала, получаемого в Австрии. На южном склоне Рудных гор есть также значительные месторождения олова, металла, не встречающагося в большей части европейских стран. Если бы в Богемии существовали залежи каменной соли, то её геологическая сокровищница заключала бы полный комплект произведений ископаемого царства, от золота и драгоценных камней до железа и порфира: эта страна имела бы все минералы, которыми пользуется человек. Один чешский город, Кутна-Гора (Kutna-Hora), или Куттенберг, деятельность которого сосредоточена исключительно на мануфактурной промышленности, был некогда одним из знаменитейших горнозаводских городов во всем свете; до открытия Америки, его серебряные рудники доставляли на европейский рынок большую часть металла, необходимого для тогдашней циркуляции серебряной монеты. Шахта одного покинутого рудника в Кутна-Горе долгое время была самая глубокая из всех шахт, какие существовали в Европе; по Гумбольдту, она опускалась почти на тысячу метров вглубь земли. Трупы 4.000 «богемских братьев», брошенные в эту шахту во время религиозных войн, отчасти наполнили её глубины. В настоящее время другие рудники Богемии, именно Пржибрамские, где добывается свинцовая руда, содержащая серебро, славятся как самые глубокие во всем мире и как рудники, разработка которых в нижних галлереях ведется наиболее правильным образом. Открытые, как говорят, с 755 года, эти рудники имели весьма важное значение до половины шестнадцатого века. Затем, со времени прилива в Европу сокровищ Нового Света, они были почти совсем оставлены; но в конце прошлого столетия заметили, что богатство руды возрастает с увеличением глубины рудника, и деятельно принялись за дальнейшую раскопку земли. В настоящее время Пржибрамский рудник имеет 17 больших шахт, каждая глубиною в несколько сот метров; одна из них, шахта Адальберта, насчитывает около 30 ярусов галлерей до глубины 1.020 метров, т.е. на 471 метр ниже уровня Адриатического моря; теперь самая глубокая шахта—Мариинская (1.126 метр.). Работы по углублению шахт продолжаются постоянно, и, как предвидели, добыча металла не переставала возрастать. Добыча серебра из Пржибрамского рудника: в 1779 г. 187 килогр., в 1800 г. 771 килогр., в 1817 г. 2.110 килогр., в 1833 г. 6.425 килогр., в 1860 г. 12.807 килогр., в 1877 г. 27.015 килогр., в 1894 г. 37.179 килогр. Число рабочих 5.300. Сила машин (1877 г.): 1.853 паровых лошадей; длина пробитых галлерей 245.089 километр.; чистая прибыль 3.221.800 франков.

По своим многочисленным фабричным заведениям всякого рода, Богемия и её две восточные соседки, Моравия и Силезия, стоят во главе австро-венгерской промышленности: годовая ценность мануфактурных произведений этих стран равняется или даже превышает годовую ценность продуктов сельского хозяйства; по приблизительному исчислению, она составляет более миллиарда франков. Мы находим здесь самые разнообразные фабрики и заводы—бумагопрядильни, шерстопрядильни, ткацкия фабрики, набойные и красильные заведения, суконные мануфактуры, железо-делательные и чугунно-плавильные заводы, фабрики машин, заводы химических продуктов, мастерские для отделки материй и кож, фаянсовые и обойные фабрики, свеклосахарные и рафинадные заводы, пивоваренные заводы и т.д.; словом, чешские земли имеют весь промышленный механизм, необходимый для производства предметов обыденного потребления и роскоши, какие требуются современными народами. Между этими предметами особенно замечательны стеклянные изделия, которые, не будучи важнейшим источником доходов страны, составляют, однако, гордость и славу Богемии. Преемники венецианцев, артисты-стекольщики Богемского леса, Исполиновых гор и Моравского плоскогорья умеют придавать всему, что выходит из их рук, необыкновенную красоту форм и цветов. По прозрачности и легкости хрусталя, правильности граней, изяществу рисунка, искусному подбору оттенков, блеску и прочности красок, богемские стекла смело могут выдержать сравнение с совершеннейшими произведениями знаменитейших фабрик этого рода в Европе. Что касается Венеции, то она, по части фабрикации стекла, давно уже превзойдена различными странами, которые обязаны ей первым знакомством с этою отраслью промышленности.

За исключением лесов и возвышенных долин в горах, почти все части области, заключающейся между Бемервальдом и Карпатами, оживлены фабричною деятельностью. Здесь каждый округ имеет свои специальные рессурсы или выгоды положения, из которых промышленники съумели извлечь пользу: оттого, хотя более четверти страны покрыто еще лесами, среднее население сделалось очень густо, гораздо гуще, чем население остальной Австрии. Вот точные цифры, показывающие плотность населения этих стран, по данным переписи 31 декабря 1890 г.:

| Пространство, кв. километр. | Насление, жителей | На 1 кв. килом жителей | |

| Богемия | 51.967 | 5.843.094 | 112 |

| Моравия | 22.231 | 2.276.870 | 102 |

| Силезия | 5.153 | 605.649 | 117 |

Стеклянные фабрики группируются преимущественно в гористых областях, где они находят в изобилии кремнезем и растительное топливо; центр фаянсовой промышленности находится в соседстве Карлсбада, на берегах реки Эгер; мануфактуры всякого рода, особенно металлургические заведения, расположились в соседстве каменноугольных копей, в Пильзене (Plzen), в Кладно, в Польской Острове; большие города, Прага, Брюнн, Троппау тоже привлекли многочисленное промышленное население; но преимущественно в северо-восточной части Богемии, вокруг Рейхенберга и во всем поясе, который тянется в верхнем бассейне Эльбы, сосредоточилась обширная мануфактурная деятельность: эту область по справедливости можно назвать Ланкаширом Австро-Венгрии. Важность её еще более увеличивается оттого, что она лежит при выходе проходов Исполиновых гор; здесь сходятся естественные пути, ведущие из Берлина в Вену через равнины Моравии, и здесь, следовательно, должен находиться стратегический пункт, захват которого дает победителю ключ ко всей Богемии; в этой местности возвышаются холмы, где происходила, в 1866 году, Садовская битва, а недалеко отсюда, на противуположном склоне плоской возвышенности, расстилаются поля Аустерлица, не менее Садовы обагренные человеческою кровью. Верхняя долина Одера тоже представляет очень важную область, как место перевала через горы и путь международных торговых сношений; в случае войны эта местность тоже была бы чрезвычайно важным пунктом для защиты страны; здесь оканчивается идущая через низменную Моравию Венская дорога, отделяющая из себя ветви к Бреславлю, Данцигу, Варшаве и центральной России.

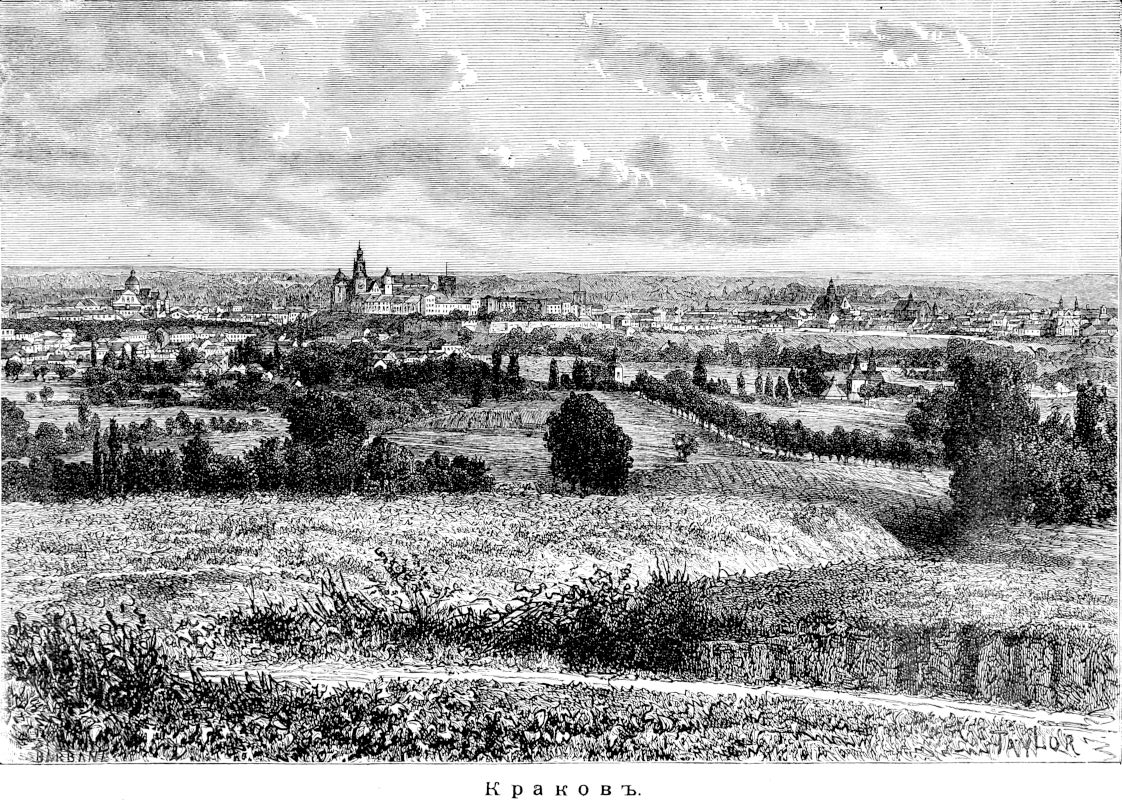

Прага (Praha), столица Богемии, принадлежит к числу красивейших городов в свете. Туземцы, разумеется, отдают ей пальму первенства; для них она, так же, как и для их предков, все еще «солнце между городами». Гумбольдт, говорят, находил только три города, превосходящие Прагу красотой местоположения—Лиссабон, Неаполь и Константинополь; но все подобные оценки имеют чисто личный характер, так как каждый артист, каждый поэт созерцает природу и произведения человека с своей особенной, индивидуальной точки зрения. Тем не менее, всякий, наверно, залюбуется картиной, которую представляет «тысячебашенный» город, холм Градчин, увенчанный громадным дворцом, укрепленная скала Вышеград, где стояли, в баснословные времена, первые дома Праги, мосты, мостики и железно-дорожные путеводы, соединяющие две половины города, красивая Молдава, широкая как озеро и омывающая своими темными водами островки зелени. Прага—один из тех городов, которые занимают географическое положение, куда естественно должны были стекаться все живые силы края. Находясь как раз в центре фигуры большего четыреугольника Богемии, в точке соединения всех верхних вод Молдавы, в том месте, где встречаются естественные пути, открывающиеся с той и другой стороны через ворота гор, Прага, в силу этого центрального положения, является экономическим средоточием Богемии, городом, где с наибольшим удобством может происходить обмен всех произведений страны; она служит естественным посредником между областью равнин и областью плоскогорий и возвышенных долин; в то же время она составляет общий центр сопротивления против всякого нападения извне. Одна только позиция в Богемии, на первый взгляд, могла бы сравниться по выгодности с положением Праги: это то место, где стоит город Литомержице, или Лейтмериц, ниже слияния Эгера с Эльбой и выше длинного ущелья чешской и саксонской Швейцарии; но в отношении удобства сообщения с внешней оградой гор Прага находится в гораздо более выгодных условиях. В эти последние годы железные дороги, сходящиеся со всех сторон к Праге, быстро увеличили её естественную важность. После двух столиц империи, Вены и Пешта, она занимает первое место между городами Австро-Венгрии: Прага одна заключает в шесть раз больше жителей, чем Пильзен, второй город Богемии по цифре населения. Правда, что и Вена до некоторой степени должна быть рассматриваема, как чешский город, так как в ней находится около трех сот тысяч северных славян. В самой Праге немцы составляют более значительный процент населения, чем во всей Богемии, взятой в совокупности, но большинство все-таки принадлежит чехам. В 1890 г. в Праге насчитывали жителей чешского языка 83,5%, жителей немецкого языка 16,4%.

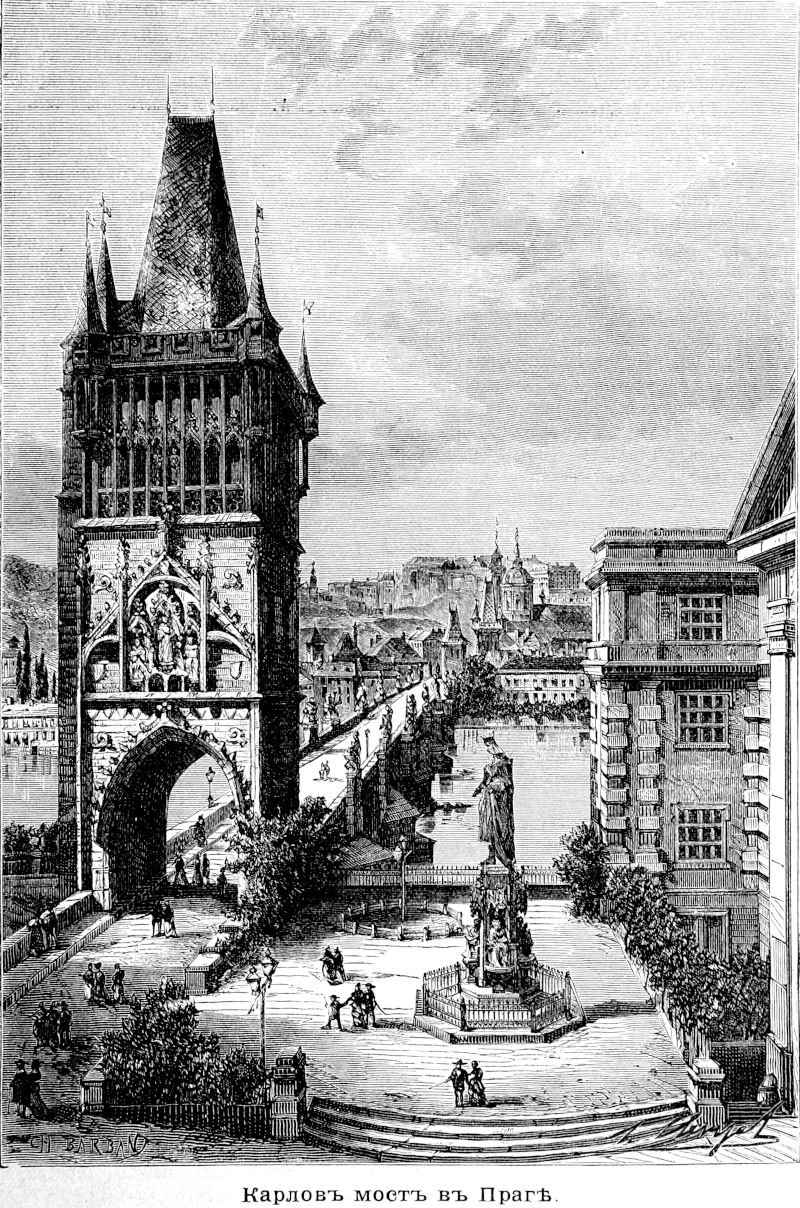

Центральная часть Праги, или старый город, все еще представляет самый интересный квартал, как по своим памятникам, так и по воспоминаниям, которые с ним связаны. Здесь находится городская ратуша, с огромной башней, замечательной своим искусно устроенным часовым механизмом, и перед которой, после битвы при Белой Горе, были обезглавлены главные вожди протестантской партии в Богемии; против восточного фасада ратуши возвышается старая церковь Успения или Тейнская, с многочисленными боковыми башнями, расположенными вокруг главных башень или колоколен; недалеко оттуда находится университет «Carolo-Ferdinandea», разделенный, с 1882 г., на два самостоятельных университета: чешский и немецкий; по числу слушателей это первый университет Австро-Венгрии после венского и один из самых богатых по количеству драгоценных книг, относящихся к истории и литературе славянства. В начале XV в. он имел, говорят, до 30.000 воспитанников и 700 профессоров. В 1893 г. в немецком университете было 155 профессоров и 1.287 студентов, в чешском 150 профессоров и 2.410 студентов; общая библиотека их содержала 215.000 томов. Из мостов, построенных через Молдаву, самый оживленный и самый замечательный—Карлов мост (по-немецки (Karlsbrucke); при входе на этот мост возвышается старинная оборонительная башня, которую победители на Белой Горе украсили некогда отрубленными головами и руками побежденных богемских протестантов. Кафедральный собор св. Витта, недоконченный, который до пожара 1541 г. был самым высоким зданием в свете, находится в центре Градчина или верхнего города, и представляет один из замечательнейших памятников средневековой архитектуры: здесь можно видеть прекрасные стрелки свода, на половину разрушенные прусскими бомбами во время бомбардирования Градчина в 1757 г., и в капелле св. Венцеслава любопытные скульптурные и мозаичные украшения. Что касается массивных строений, занимающих всю окружность градчинского плато, то между ними особенного внимания заслуживает то место замка (старая сеймовая зала), откуда, в 1618 году, были выброшены из окна императорские правители, что, как известно, послужило ближайшим поводом к Тридцатилетней войне, самой жестокой и опустошительной из войн новейшего времени. Кучи навоза, на которые упали эти правители (Мартиниц, Славата и Фабрициус), были впоследствии заменены лужайками и цветниками. Другие сады, более обширные, окружают Градчин с северной и восточной стороны, и там же находится изящная вилла Бельведер (древний увеселительный замок Фердинанда I), откуда открывается лучший вид на Прагу и живописные извилины Молдавы, и откуда виден также, в западном направлении, профиль Белой Горы, на которой нанесен был страшный удар могуществу Богемии в начале Тридцатилетней войны. Большая часть соседних высот, которые могли бы служить прекрасными гульбищами, покрыта укреплениями, амбразуры которых обращены к стороне города. Прага не может, следовательно, увеличиваться в западном направлении со стороны Градчинского квартала, обнесенного каменною стеною, но она беспрепятственно расширяется на восток, вдоль Молдавы, своим промышленным кварталом Карлин или Каролиненталь, на юго-запад—кварталом Смихов, также богатым фабриками и заводами, равно как на восток по высотам, где расположены кварталы Жижков и Новая Прага. Внутренность города мало-по-малу преобразовывается проложением новых улиц, устройством набережных и сооружением кое-где новых пышных зданий, из которых назовем Чешский Национальный театр. Но многие кварталы сохранили еще обветшалый вид, между прочим, так называемый жидовский город, который хотя и перестал быть средне-вековым ghetto, но и до сих пор населен преимущественно евреями: древняя синагога (Altneuschule) представляет мрачную массу из черного камня, угрюмую внутри, как в худшие времена средних веков; на старом еврейском кладбище, среди могильных камней и мелкого кустарника, посетителю кажется, что он какою-то волшебной силою перенесен в давно минувшие века и находится далеко от современного шумного города.

Когда Прага была столицею независимого государства, королевским дворцом по преимуществу, так сказать—центром монархии, еще более, чем Градчин, был замок Карлов-Тын (Karluv Tyn, по-немецки Karlsstein), построенный к юго-западу от города, на уединенной скале, вокруг которой извивается Бераунка. Этот «несравненный» замок, как его называли, до сей поры сохранил свой величественный вид, а также некоторые из сокровищ искусства, которые он некогда заключал в себе; но золотые гербовые щиты, которыми он был покрыт, королевские клейноды, реликвии Богемии, лучшие картины были перевезены в Вену. В настоящее время окрестности столицы усеяны другими замками, большими загородными домами, деревнями, состоящими сплошь из вилл и гостиниц; но во многих предместьях только по большому числу фабрик и заводов можно догадаться о близости центрального города Богемии: эти фабричные заведения пользуются двойною выгодою, находясь в одно и то же время возле большого центра потребления и торговли и по близости от каменноугольных копей, которые доставляют им необходимое топливо. В городе Кладно, который занимает середину каменно-угольного бассейна, находятся обширнейшие металлургические заведения Богемии.

Будвейс (по-чешски Budejovice), главный город южной Богемии, на верхнем течении Молдавы, пользуется в торговом отношении весьма значительными выгодами, благодаря своему положению близ крайнего угла страны, на кратчайшем пути, который ведет к важному пункту на Дунае, именно к месту слияния его с рекою Траун; этим путем некогда производилась торговля Богемии и большой части бассейна нижней Эльбы с долиною Дуная и с Венецианским заливом; здесь же была построена, в 1828 г., первая в континентальной Европе конно-железная дорога. Теперь железные дороги, разветвляющиеся по всем направлениям, уменьшили, сравнительно с прежним временем, цену этой торговой позиции, но Будвейс все еще остается значительным складочным местом. При том же это единственный важный город на юге Богемии; главная площадь его считается самою красивою во всей стране, а на одном из окрестных холмов, с которого можно обозревать обширный горизонт лесов и гор, стоит великолепный замок Фрауэнберг. Город Пизек на ручье, вытекающем из гор Шумавы, лежит в местности, изобилующей лесами и замками; старый Табор, приобревший большую известность в эпоху гусситских войн, имеет несколько зданий, напоминающих времена его славы, но теперь это не более, как мирное местечко, наблюдающее с высоты своего плато за бегущею у его подножия извилистою речкою Лужницею, берега которой усеяны мельницами. В память таборского народного собрания, на котором присутствовало до 40.000 человек, чехи называют всякое большое национальное собрание табором.

В бассейне Бероунки или Бераунки, реки, которая соединяется с Молдавою в нескольких километрах выше Праги, находятся многие значительные группы населения; таковы города: Клатова или Клаттау, построенный при выходе долин Шумавы, населенных «королевскими крестьянами»; Домажлице или Таус, знаменитый страж горного прохода того же имени; Мариенбад, с минеральными водами, окруженный большими лесами, в которых по всем направлениям идут прекрасные аллеи; Стржибро или Мис, разбогатевший от разработки свинцовых рудников; Пржибрам, еще более известный своими серебряными рудниками. Но главным городом этого бассейна следует считать Пильзен или Плзень, стоящий в месте соединения притоков, из которых образуется Бераунка. Благодаря сходящимся в нем железным дорогам, Пильзен сделался важнейшим, после столицы, центром Богемии и занимает второе место между городами страны, которое недавно оспаривал у него Рейхенберг, его соперник по промышленности. Пильзен славится своими ярмарками, во время которых он превращается в маленький Лейпциг; но, за исключением этого минутного оживления, улицы города, как и его предместья, представляют вид обеднения и запустения; однако, сад, разведенный вокруг всего города на месте прежнего городского вала, составляет очень красивую ограду из лужаек и цветов. Впрочем, этот город имеет большие задатки для будущего благосостояния в богатых каменно-угольных копях своего бассейна и в своих пивоваренных заводах, приготовляющих лучшее пиво во всей Австрии. Главный завод, так называемая «пивоварня горожан», принадлежащий 382 пильзенским домовладельцам, отправляет свои продукты даже в Египет, в Индию, в Америку, и имеет в своем распоряжении огромный лабиринт погребов, галлереи которых с каждым годом проникают все далее и далее внутрь скал.

Долина р. Эгера, или Охрже, идущая в виде длинного рва на южной стороне Рудных гор, то-есть на северо-западном фронте Богемии, усеяна многочисленными городами. Город, носящий по-немецки имя реки Эгер (по-чешски Хеб), имеет весьма важное значение, как место пересечения многих железных дорог, на общих границах Богемии, Баварии и Саксонии; вместе с тем это промышленный город и один из известнейших городов прежней Германской империи: так, между прочим, здесь показывают, в городской ратуше, ту комнату, в которой был убит Валленштейн, в 1634 году. Толпы посетителей сменяют одна другую в этом историческом месте, так как Эгер лежит в соседстве с тремя важнейшими термальными станциями западной Богемии—Карлсбадом, Мариенбадом и Франценсбадом. На северо-западе, в угле, который вдается клином между Бавариею и Саксониею, находится фабричный город Аш, известный своими прядильными мануфактурами.

Карлсбад (по-чешски Карлове-Вары, т.е. горячие воды), знаменитейший курорт центральной Европы, расположен в очаровательной местности, среди гор, и соединяет в себе все, что может сделать приятным пребывание его многочисленным гостям (число пользующихся карлсбадскими водами, пробывающих в городе более недели, доходит до 35.000). Главный источник, который вызвал к жизни целый город в узкой долине реки Тепль, и сам представляет одно из тех любопытных явлений природы, которые редко можно видеть вне вулканических стран: главный фонтан, или Шпрудель (Sprudel), выбрасывающий слишком 20 литров воды в секунду, бьет из земли вертикальною струею, над которою клубятся облака пара, далеко разносящагося по атмосфере; посредством трубы, устроенной в самом ложе реки, горячая вода взлетает на высоту нескольких метров, и вокруг падающей жидкой массы образуется пьедестал из красноватых отложений, кое-где покрытых зеленью водорослей. Прежде скалы замыкали долину Тепль ниже Шпруделя, и воды фонтана, задерживаемые этою запрудою, разливались в виде пруда, доказательством чего служат каменистые отложения, на которых построены окружающие этот источник дома. Город, имеющий такую же извилистую форму, как и река, на которой он стоит, продолжается на протяжении многих километров по обоим берегам Тепля, вдаваясь своими кварталами в боковые долины и беспрестанно увеличиваясь то новым отелем, то виллою или павильоном, которые занимают все выступы лесистых холмов, составляющих его естественную ограду. До наступления купального сезона улицы и набережные Карлсбада почти совершенно пусты; однако, город имеет и другие источники существования, кроме дохода, доставляемого посетителями вод; он принимает участие в обширной мануфактурной деятельности страны: в окрестностях его жители занимаются преимущественно фабрикациею фарфора и вязаньем кружев, тогда как соседние с ним города Рудных гор, Граслиц (Grasslitz) и Иоахимсталь (Ioachimsthal) промышляют—первый вышиванием материй и приготовлением музыкальных инструментов, второй разработкою рудников; здесь были, в 1518 г., отчеканены первые серебряные монеты, известные под именем «иоахимсталеров», откуда и произошли названия «талер», «риксдалер», «доллар», применяемые ныне к серебряным деньгам многих стран. Ниже, в долине Эгера, находим Жатец или Заац, один из богатейших городов Богемии, центр торговли хмелем, а в волнистой равнине, которая тянется на север, лежит город Хомутов, или Комотау, окруженный металлургическими заводами.

Нижняя долина чешской Эльбы, между устьем Эгера и границею, тоже очень густо населена. Город Литомержице, или Лейтмериц, построенный против впадения Эгера, дополняется на юге укрепленным местечком Терезин, или Терезиенштадт. Ниже находится другой значительный город, Ауссиг, а соседние городки, Тетшен и Боденбах, служат его передовыми станциями близ саксонской границы.

На западе, в одной из самых живописных местностей Богемии, находятся купальные города: Билин, с минеральными источниками Зедлицким и Пюльненским, пользующимися большою известностью, и хорошенький Теплиц, целебные воды которого привлекают почти столь же многочисленную публику, как и карлсбадские; больные приезжают в Теплиц главным образом для довершения своего лечения. Внутренние города, лежащие по другую сторону долины Эльбы, Варнсдорф, Шенлинде, Георгсвалде, Ческа-Липа, или Бемиш-Лейпа, Млада-Болеслав или Юнг-Бунцлау, имеют значение только по своей промышленности, преимущественно ткацкой; Штейншенау замечателен как центр мастерских для отделки крупного богемского стекла, тогда как Габлонц занимается преимущественно фабрикацией мелких стеклянных изделий, пуговиц, ожерелий и т.п. Что касается многолюдного Рейхенберга, который чехи называют Либерец, то важнейшую отрасль его фабричной промышленности составляет производство сукон: в этом отношении он занимает первое место во всей Австро-Венгрии; но, кроме суконных фабрик, в нем есть много других мануфактур разного рода. Торговое значение Рейхенберга тоже чрезвычайно важно, так как он занимает одни из ворот Богемии, именно широкую впадину или долину, открывающуюся между цепью Эшкен и Изерскими горами. Далее на востоке встречаем город Траутенау, главную промышленность которого составляет фабрикация полотен; положение этого города, как и положение Рейхенберга, представляет выгоды в торговом и опасность в стратегическом отношении, потому что он лежит при входе в одни из естественных ворот Богемии, у восточной оконечности хребта Исполиновых гор.

На верхнем течении Эльбы нет значительных городов. Ниже городка Гогенельбе, имеющего прядильные и обойные фабрики, на берегах этой реки находятся города: Кралевин-Двор, или Кенигингоф, Яромер и Иозефов (Иозефштадт), знаменитая крепость Кралев-Градец, или Кениггрец, промышленный Пардубиц. Колин, близ которого табориты потеряли тринадцать тысяч своего войска в 1434 г., и где, спустя триста слишком лет, король прусский Фридрих II потерпел одно из своих редких поражений. Также в бассейне Эльбы, но вне главной долины, лежат фабричные города Литомышле, Хрудим, Кутна-Гора, или Куттенберг, славившийся некогда, особенно в четырнадцатом веке, своими серебряными рудниками; в то время Куттенберг был местом заседания, сеймов и духовных соборов или синодов, и великолепные здания, из которых иные существуют доныне, украшали улицы этого богатого города; это был «богемский Нюренберг». В настоящее время главную отрасль его промышленности составляет фабрикация свекловичного сахара. На юго-востоке находится город Часлав (Caslav), где Фридрих II одержал победу, которая доставила ему обладание большею частью Силезии. В одной из чаславских церквей погребено тело известного вождя гусситов, Жижки. Ичин (Титшейн), на притоке верхней Эльбы,—тоже фабричный город.

Важнейшие города Богемии, с цифрой населения в 1890 г.:

Прага, с предместьями—310.483; Рейхенберг (Либерец)—30.890; Пильзен—50.221; Будвейс (Будеговице)—28.491; Варнсдорф—15.160; Хеб или Эгер—19.000; Кутна-Гора или Куттенберг—13.563; Теплиц, с Шенау (1895 г.)—20.212; Кладно 17.215; Ауссиг—23.650; Литомержице (Лейтмериц)—11.342; Колин—13.566; Хрудим—12.128; Аш—16.000; Пржибрам—13.412; Ческа-Липа (Бемиш-Лейпа)—10.406; Румбург—10.178; Млада-Болеслав (Юнг-Бунцлау)—11.518; Траутенау—8.300; Пардубиц—12.367; Георгсвальде—8.750; Клатовы (Клаттау)—10.811; Хомутов или Комотау—13.050; Карлсбад—12.033; Домажлице (Таус)—7.703; Литомышле—8.012, Табор—8.440; Кралев-Граден (Кениггрец)—7.816 жителей.

Ни один из городов Моравии не может сравниться с Прагою ни красотою местоположения и великолепием архитектурных памятников, ни богатством исторических воспоминаний, ни важностью нынешней роли в торговом и промышленном движении. Брюнн (Brunn) или Берно (Brno), столица Моравии, на Цвиттаве, западном притоке Моравы, представляет большой промышленный город, расположенный у подошвы горы, на вершине который стоит цитадель, знаменитый Шпильбфрг, менее известный в истории как крепость, нежели как государственная тюрьма, служившая местом заключения Сильвио Пеллико и многих других политических преступников. Собственно городские укрепления давно превращены в бульвары и сады, зелень которых составляет приятный контраст с закоптелыми фабриками, рассеянными в окрестностях города,—прядильными, красильными, суконными; материи, выделываемые на этих фабриках, пользуются большою известностью в Австрии, но им приходится выдерживать конкурренцию с тканями того же рода, производимыми на фабриках Лидса и Вервье. Ольмюц (по-славянски Голомуц или Оломуц), вторая столица края и главная его крепость, окруженная болотами (осушение которых встречает препятствия со стороны инженерного ведомства), имеет преимущественно стратегическое значение, как пункт, защищающий верхнюю долину Моравы и горные проходы, которые ведут в Силезию через брешь Гезенке (Gesenke), открывающуюся между Исполиновыми горами и Карпатами. В той же долине находятся многие другие важные группы населения, таковы: Шёнберг, у подошвы предгорий Судетов, с железными рудниками и металлургическими заводами; Штернберг, к северу от Ольмюца, фабричный город, занимающийся преимущественно производством камчатного полотна; на западе, среди плодородных равнин, расстилающихся по берегам Ганы, город Просниц, складочный пункт земледельческих произведений окружающей его области, имеющий, кроме того, суконные фабрики; на юге лежит Прерау, одна из главных узловых железнодорожных станций Моравии; ниже по Мораве встречаем город Кремзир (Kremsier, по-славянски Кромериж), который в 1848 и 1849 гг. был нечто в роде столицы, когда в нем собирался австрийский парламент. Унгариш-Градиш, или «Венгерский замок», построенный на одном из островов Моравы, представляет теперь маленький город, без крупной промышленности; но недалеко от него, севернее, находится древний Веллеград, бывший некогда центром могущественного Моравского царства, павшего в начале десятого столетия.

Самый многолюдный город Моравии, после Брюнна, Иглава или Иглау (по-чешски Jihlava), хотя и лежит еще в бассейне Моравы, но далеко от главной реки, и его гористая территория орошается только небольшим ручьем, Иглавкой; тем не менее этот город имеет весьма важное значение как место проезда пассажиров и провоза товаров, так как он находится почти на половине пути между Прагою и Веною; вместе с тем это один из центров моравской промышленности по фабрикации сукон; кроме того, и стеклянное производство в эти последние годы приняло в нем обширные размеры. Прежде Иглава был одним из важнейших горнозаводских городов центральной Европы, и его горные уставы вводились в других странах как образцовые. Живописный город Знаймо (по-немецки Цнайм), лежащий, как и Никольсбург, в непосредственном соседстве с австрийскою границею, обязан значительною долею своей торговли сношениям с столицею империи, и в летнее время венцы приезжают сюда массами, чтобы посмотреть его старинные церкви, его капеллы и башни. Что касается городов, лежащих в долинах Карпатов, то все они незначительны, по причине недостатка удобных путей сообщения; впрочем, один из них, именно Новый Ичин (Novy Jicin, по-немецки Ней-Титшейн), окруженный плодородными равнинами, известными под именем «страны коров», занимает довольно видное место между центрами населения Моравии. В окрестностях Ново-Ичина находятся пещеры, прославленные открытием в них костей мамонтов, носорогов, первобытных быков, зубров, львов и других больших млекопитающих; в одной из этих пещер нашли человеческую челюсть, «обезьяно-подобную», по Шафгаузену.

Важнейшие города Моравии 31 декаб. 1890 г.:

Брюнн (Берно)—94.462; Иглау (Иглава)—23.716; Просниц (Проснице)—19.512; Ольмюц (Оломуц)—19.761; Штернберг—15.395; Знаймо (Цнайм)—12.250; Кремзир (Кромериж)—12.480; Новый Ичин—8.457; Никольсбург (Микулов)—8.210; Шенберг—10.493 жителей.

Города австрийской Силезии находятся уже на покатости Одера и Вислы, и если бы не таможни, эти искусственные преграды, воздвигаемые между государствами, они тяготели бы, в торговом отношении, не к Вене, а к Кракову и Бреславлю. Самый большой город этой провинции, Троппау (по-славянски Опава), лежит в непосредственном соседстве с прусскою границею, на маленьком притоке Одера: здесь уполномоченные России, Австрии и Пруссии, в 1820 г., возобновили договор о «священном союзе». Мануфактурная деятельность Троппау обращена преимущественно на фабрикацию сукон, тогда как в Фрейдентале, лежащем западнее, на той же реке, немного выше другого важного города, Иегерндорфа, главную отрасль промышленности составляет производство полотен. В узком поясе территории, который тянется на северо-запад, между Судетами и равниною Силезии, главный населенный пункт—городок Фрейвальдау, близ которого находится знаменитое гидротерапевтическое заведение Грефенберг, основанное Присницем, изобретателем способа лечения холодною водою.