Глава IX Общее состояние Австро-Венгрии.

Политическое равновесие двучленной дунайской монархии далеко нельзя назвать устойчивым. Хотя по географическому расположению страны Вена и Пешт являются естественными центрами притяжения, однако, отсутствие органической связи между искусственно соединенными разнородными населениями имело следствием частое изменение линии политических границ. С тех пор, как они сформировались в государства, Австрия и Венгрия постоянно меняли свои пределы, то увеличиваясь, то уменьшаясь, смотря по превратностям судьбы, зависевшим от войн, интриг, династических браков и наследств. Было время, когда, благодаря тесному союзу с Испаниею Филиппа II, Австрийская империя возвысилась на степень преобладающей державы мира, и честолюбие её резюмировалось тогда в пяти гласных латинской азбуки, которые и теперь еще можно видеть кое-где вырезанными на зданиях: A. E. I. О. U. (Austriae est imperare orbi universo, т. e. Австрии—повелевать всем светом). В другие эпохи Австрия находилась в таком отчаянном положении, что завоеватели могли бы, если бы захотели, стереть ее с карты Европы. Лет пятьдесят тому назад она пользовалась главенством в Германии, председательствовала на Франкфуртском сейме, давала приказания Италии, или непосредственно в своих богатых провинциях Ломбардии и Венеции, или через посредство преданных ей государей: великого герцога Тосканского, герцогов Пармского и Моденского, короля Обеих Сицилий; теперь Австрия изгнана из Германского Союза, а в Италии она владеет только южным склоном Тирольских Альп, долиною реки Изонцо и побережьем Триеста и Истрии. Со времени Садовского погрома она принуждена была отказаться от своей роли первенствующей державы в центральной Европе, и отныне всякая надежда увеличиться со стороны запада отнята у неё: ей позволено только обратить свои взоры к востоку, но и там сколько еще препятствий! Само собою разумеется, что не в завоевании чужих земель, а в улучшении своей собственной территории нация должна искать вознаграждения за понесенные потери.

Можно бы было подумать, что, поставленная таким образом в необходимость сосредоточиться в самой себе, Австро-Венгрия приобрела большую внутреннюю связь. На деле, однако, вышло скорее противное. Немецкая часть империи Габсбургов, исключенная силою из оффициальной Германии, помышляет только о том, как бы опять вернуться туда; она связана с этою Германиею нравственно, несмотря на все мелочные соперничества городов и провинций. Можно предсказать с полною уверенностью, что если бы политические узы, насильно связующие населения в виде отдельных государств, вдруг порвались, то южные германцы не захотели бы, конечно, сгруппироваться в одну нацию с другими австрийцами славянского, мадьярского или румынского племени, но предпочли бы, хотя бы даже ценою кое-каких унижений, соединиться со своими единоплеменниками и братьями по языку, западными и северными немцами. Считая себя гораздо выше Берлина и, действительно, превосходя его красотою местоположения, величием исторической роли в прошлом и даже выгодами торгового положения, Вена прежде всего немецкий город, и если бы даже её юная и могущественная соперница навязала ей некоторые львиные условия, она все-таки, вероятно, согласилась бы охотно сделаться второю столицею Германской империи. С другой стороны, различные не-германские народности Австрии воспользовались политическим ослаблением центрального правительства, чтобы предъявить свои права на автономию, и образование «единой Италии», соединение стольких немецких государств в один национальный организм, естественно, возбудили желание независимости у народов, насильно запертых в круг границ Австрийской империи.

Все эти обстоятельства заставили венское правительство вступить на путь уступок, а уступки еще более усилили притязания в среде его подданных. Вместо австрийского патриотизма, существующего лишь в оффициальных документах, и который у солдат и чиновников заменяется духом касты, везде развивается племенной патриотизм, естественным следствием которого была бы группировка жителей Австро-Венгрии и фрако-эллинского полуострова в новые политические организмы. Без силы непрерывности, которою обладают государственные учреждения, и без могущества, которое дает правительству административный кадр и дисциплина армии, австро-венгерская монархия должна бы неминуемо распасться. Каждое сколько-нибудь сильное европейское движение сообщает старому механизму империи Габсбургов опасные толчки, и государственным людям Австрии не без труда удается снова привести его в действие. Двуглавый орел Австрийской империи сделался говорящим символом: можно сказать, что две половины царя птиц стремятся разойтись в разные стороны.

Жестокия затруднения Австро-Венгрии обнаружились в особенности по поводу войн, раздиравших Турцию. По старым политическим понятиям, казалось бы очень естественным двинуть австрийскую армию внутрь Боснии и с помощью её округлить, или, как говорят, исправить в пользу венского правительства, искривленную границу Далматской области. И действительно, Австрия со всех сторон получала приглашения и советы сделать этот акт насилия, который, повидимому, наперед оправдывался успехом. Благодаря обладанию приморскими портами и течением Савы, австрийские войска могли бы без труда проникнуть внутрь Боснии, тогда как турки, напротив, не отважились бы перейти за горы, в пределы возмутившейся провинции, где они очутились бы между австрийцами и сербами. Представься такой благоприятный случай в прошлом столетии, им наверно тотчас же воспользовались бы; но на этот раз Австро-Венгрия дала навязать ей присоединение Боснии и Герцеговины: она не решилась вознаградить себя, хотя отчасти, новым завоеванием за недавно понесенные потери.

Была ли это политическая честность, или следование внушениям могущественного соседа, или скорее, основательная боязнь возможных в будущем опасностей? Турецкие хорваты, босняки и герцеговинцы, вступая путем этого присоединения в состав империи, которая и без того уже заключает в себе такое множество славянских народностей, тем самым перемещают центр тяжести Австро-Венгрии. Прошли те времена, когда бывало целые народы, меняя господ, как огромные стада, едва интересовались осведомляться, на какое новое рабство обрекала их судьба; как бы велико ни было невежество несчастных славян западной Турции, им, без сомнения, достаточно будет несколько лет сожительства с другими подданными австро-венгерской монархии для того, чтобы научиться узнавать своих союзников и сторониться от своих противников по расе, религии и политическим интересам. И теперь уже славянам в Австрии принадлежит численное большинство, а новые присоединения сделают их настолько сильными, что они в состоянии будут требовать, в свою очередь, равной с немцами и мадьярами доли политической власти: придется, может быть, изобретать и установлять триединый или трехчленный государственный порядок, после того как потратили столько трудов и усилий на достижение соглашения по введению дуалистической системы, которая, однако, далеко еще не обладает свойством устранять возможность столкновений.

Если постепенно возрастающей силе славянской партии удастся в один прекрасный день порвать непрочное сцепление Австро-Венгерской империи, то немцы, как национальная партия, скоро утешатся: они сейчас же найдут себе опору в «великой» Германии, с которой их и теперь уже связывают узы одинакового языка и общего патриотизма. Совсем в ином положении очутились бы венгерцы, которые не имеют на север от Дуная друзей по племени или языку. Окруженные со всех сторон иноплеменниками: славянами, румынами, немцами, выставленные ненависти русских, которые уже нанесли им такой страшный удар в 1849 году, мадьяры должны бояться даже за свое существование, как нации. Вот почему они там долго противились всякому вмешательству в дела турецких славян, из опасения, чтобы другие не вздумали заняться, в свою очередь, устроением судьбы венгерских земель. Они живут, так сказать, на крошечном островке, окруженном бушующими волнами: стоит только плотине уступить напору воды в одной какой-нибудь точке,—и беспомощный островок со всеми его обитателями, исчезнет бесследно в пучинах моря!

Удивительная вещь—мадьяры сделались солидарны со своими исконными врагами, турками: они, которые так долго были передовыми бойцами христианской Европы в вековой борьбе её с магометанами, они, которые столько раз громили турецкия полчища на полях битв, теперь вдруг открывают свое первоначальное родство с османлисами и третируют их как братьев! Известно, что ничто так не способно открыть глаза, как крайняя опасность. Венгерцы поняли, что их может постигнуть такая же участь, как и турок. Подобно своим родичам урало-алтайского племени, они считаются иноземцами, временными поселенцами на европейской почве, и как этим родичам, так и им грозит опасность, если не быть прогнанными обратно в Азию, то, по крайней мере, утратить всякую политическую роль в своем приемном отечестве, в Европе. Достанется ли Константинополь русским, или сделается столицею южно-славянского царства, во всяком случае Пешт, вследствие этого переворота, должен очутиться, так сказать, висящим в пустом пространстве; венгерцы, как народ, всецело зависят от своих соседей. Словом, равновесие в этой части европейского континента менее устойчиво, чем где-либо, и, без всякого сомнения, должно в скором времени измениться, или постепенно, или внезапно.

Задачи истории заключают в себе еще так много неизвестного, что было бы более чем неблагоразумно делать предсказания относительно будущей судьбы Австрии. Часто приводили, как мудрое изречение, слова, произнесенные чешским историком Палацким в 1848 году: «Если бы Австрия не существовала, нужно бы было изобрести ее в интересе Европы!» Те, кто страшится борьбы, этого необходимого аккомпанимента всякого перехода от одного политического состоянии к другому, могут, сколько угодно, повторять эту формулу, которую, повидимому, и сам автор её забыл впоследствии,—кризис тем не менее неизбежен и должен повлечь за собою перемену в политическом равновесии восточной Европы. Пришедшие задолго до возникновения нынешней Австрии к историческому сознанию своего существования, как самобытных наций, различные народности, входящие в состав многоплеменной империи Габсбургов, будут, конечно, поддерживать свои притязания, ища везде точек опоры. В то время, как сила сцепления империи уменьшается с каждым годом, сила притяжения, оказываемая соседними государствами, постоянно увеличивается, и если Австро-Венгрия, отказавшись от всех своих традиций, не даст равных прав, равной доли участия в управлении делами страны всем национальностям, населяющим области Карпатов, Дуная и Савы, то можно опасаться, что распадение монархии совершится даже с нарушением справедливости. Вступая в Германию, австрийские немцы, чего доброго, попытаются захватить с собою, в качестве приданого, ключи от Богемии, этой естественной твердыни и стратегического центра континентальной Европы. С другой стороны, южные славяне, если им суждено когда-нибудь соединиться политически с Россией, или образовать юго-славянское царство, съумеют ли сделать почтительный обход вокруг румын и мадьяр, права которых на независимость не менее священны, чем их собственные?

Как бы то ни было, эта неизвестность будущего нисколько не мешает Австро-Венгрии делать быстрые успехи на пути материального развития, как и большей части других европейских наций.

Прежния народные переписи, хотя они производились не особенно тщательно и потому полны противоречий, на столько, однако, приближаются к истине, что, на основании их, можно с полною уверенностью заключить о быстром и непрерывном возрастании народонаселения в Австрийской империи. Полагают, что в 1816 г., то-есть непосредственно вслед за наполеоновскими войнами, число подданных, которое насчитывал император Франц на всем пространстве своих владений, от Милана до Черновица, равнялось 28 миллионам. Перепись 1857 года, первая, которая может внушать доверие, дала только 32 миллиона жителей для королевств и провинций, составляющих нынешнюю Австро-Венгрию. Двенадцать лет спустя, именно в конце 1869 г., новое перечисление жителей показало, что общая цифра населения всех областей империи достигла 35.943.000 душ. Следовательно, ежегодное увеличение народонаселения за этот период времени поднялось до 325.000 душ. Перепись 31 декабря 1890 года дала для Австро-Венгрии 41.384.638 жит. (в 1894 году, по исчислению, общее число жителей империи, с Боснией и Герцеговиной, простиралось до 43 с половиною миллионов). Таким образом, Австрия оказывается более населенною, чем Франция; между европейскими державами она, по числу жителей, занимает первое место после России и Германии; теперешнее население её уже превышает то, которое она имела в 1857 г., когда Ломбардия и Венеция не были еще присоединены к Италии. Правда, что пропорционально протяжению своей территории Австро-Венгрия еще почти на одну седьмую менее населена, чем Франция, вдвое менее, чем Великобритания и Ирландия, втрое менее, чем Бельгия. Во всех провинциях число рождений превышает число смертных случаев; но разность между этими двумя элементами движения народонаселения значительно изменяется, смотря по областям; точно также средняя жизнь много разнится, смотря по местностям: в то время, как в Далмации, в Каринтии, в Тироле жители принадлежат к числу самых долговечных в Европе, средняя жизнь в Венгрии, и особенно в бывшей Военной Границе Хорватии, сравнительно очень коротка. Пребывание в главных городах Австро-Венгрии, Вене и Буда-Пеште, тоже очень вредно отзывается на здоровье жителей: между европейскими столицами нет ни одной, где бы смерть косила людей с таким усердием, как в последнем из этих городов, то-есть в Пеште.

Средняя рождаемость в Цислейтании (1881 года) 1 на 25,6 жит.; средняя смертность: 1 на 32,3 жит.; смертность в Тироле (1869 года): 1 на 42 жит.; на Военной Границе 1 на 27,6 жит.; в Вене 1 на 24 жит. (Клун «Statistik von Oesterreish-Ungarn»).

Австро-Венгрия еще одна из тех стран Европы, где сельское население значительно превышает по численности городское, хотя и здесь замечается, особенно с половины столетия, постепенное возрастание городов в ущерб деревням, составляющее общее явление во всем цивилизованном мире. Главные богатства страны заключаются в продуктах, получаемых посредством возделывания земли, и эти богатства чрезвычайно разнообразны, благодаря различию высоты мест, склонов и вообще климатов. Почти все питательные и промышленные растения Европы имеют своих представителей в земледельческом производстве Австро-Венгрии. Все хлебные злаки возделываются в этой стране. Среднее годовое производство хлебов в Австрии в период 1883-1894 гг. в миллионах гектолитр.: пшеницы—16,0; ржи—29,4; ячменя—19,0; овса—36,0; кукурузы—6,2; стручковых—2,8; производство в Венгрии пшеницы (1893 года)—49,5; кукурузы (1892 г.)—57,3; других хлебов (1892 г.)—41,0 Нет сомнения, в этой отрасли земледельческого труда остается сделать еще очень многое: почти во всех странах Западной Европы сбор зерна с гектара более значителен, чем в Австрии. Между тем, Австро-Венгрия, несмотря на относительно небольшие размеры своего производства, которое во Франции, в Англии, в Германии считалось бы совершенно недостаточным для собственного потребления, отправляет за границу хлеб в зерне и муке. Из этого нужно заключить, что весьма значительная часть населения постоянно терпит недостаток в хлебе, постоянно живет впроголодь; и, действительно, не малая доля жителей, румын, силезских поляков, словен, принуждены питаться хлебами низшего качества, не имея даже возможности обманывать свой голод, в то время, как поезды железных дорог увозят в чужие края целые транспорты пшеничной муки.

Из других питательных растений Австро-Венгрия производит в большом количестве картофель (средний годовой сбор в Австрии в период 1883-94 г.г.: 104,2 миллион. гектолитров); далее, известно, с каким успехом в этой стране возделывается виноград, преимущественно на холмах, окружающих венгерские степи или пусты, в окрестностях Вены и на берегах Истрии; известно также, что далматинское побережье, при более рациональном способе культуры, могло бы давать вина, не уступающие достоинством лучшим винам в свете. Адриатический склон производит оливковое масло и южные плоды, апельсины, лимоны, винные ягоды, тогда как северные равнины, особенно в бассейнах Эльбы, Одера и Вислы, поставляют сахарную свеклу. Табак, лен, конопля также принадлежит к важным отраслям земледельческой производительности империи. Наконец. Австрия и Венгрия имеют еще огромные леса, гораздо лучше сохраняемые в западных провинциях, чем в восточных, где дровосеки беспощадно вырубают деревья, ни мало не заботясь о будущем. Хотя уменьшенные неразумием жителей, леса занимают еще в Австро-Венгрии более четверти всего пространства, около трети производительного пространства (в 1893 г. площадь их составляла около 20 миллионов гектаров). Вообще нужно заметить, что в распределении земледельческих богатств области Цислейтании много опередили провинции Транслейтании. Первые, хотя они занимают менее обширное пространство, производят вдвое более,—не потому чтобы земли их были лучше, а потому что эти земли обработываются более старательно и более разумно. Точно также в западной части империи менее земель, лежащих без употребления, чем в восточной: на востоке от реки Лейты, образующей границу между этими двумя частями, не только голые скалы оставляются в их первобытном состоянии, но даже обширные пространства удобной земли, которую легко было бы завоевать для целей земледелия, на болотах или в степях, остаются еще непочатыми. По приблизительному исчислению, необработанная территория составляет более двенадцати процентов всей поверхности Австро-Венгрии; Бельгия и Голландия обе вместе не занимают столь значительного пространства. В некоторых плодородных долинах Карпатов можно идти целые дни, не встречая человеческого жилья; надо брать в дорогу запас провизии, как в пустыне, или довольствоваться пищей угольщиков или пастухов.

Так же велика разница между обеими половинами империи и в отношении распределения домашних животных. Венгрия гораздо менее богата, чем Австрия, рогатым скотом, но за то она имеет более лошадей почти на две трети, вдвое более свиней, втрое более овец. Однако, вся страна в совокупности ни по одному виду домашних животных, относительно пропорционального числа их, не занимает первого места в Европе, за исключением только гусей; даже второе место между европейскими государствами принадлежит ей только по числу лошадей: и в этом отношении ее опередила Россия. Что касается количества овец, то Австро-Венгрия—самая бедная страна в Европе; полагают, что она уступает даже Турции. Поэтому шерсти, получаемой от австрийских стад, далеко не хватает на покрытие спроса для местных мануфактур: подобно странам Западной Европы, Австрия в последнее время стала ввозить из-заграницы больше невыделанной шерсти, чем сколько сама отпускает; годовое потребление её около 37 миллионов килограмм. Количество домашних животных: в Австрии (по переписи 1890 г.): лошадей 1.548.197; ослов и мулов 57.952; крупного рогатого скота 8.643.936 голов; овец 3.186.787; коз 1.035.832; свиней 3.549.700 гол.; ульев 920.640; в Венгрии (1884 г.): лошадей 1.965.970; рогатого скота 5.591.840; овец и коз 11.553.080 голов.

Годовые доходы, получаемые прямо или косвенно от возделывания почвы, исчислялись в 1894 г. в шесть миллиардов франков, тогда как продукты недр земли, извлекаемые из каменоломен, рудников, соляных и каменно-угольных копей, представляют, по ценности, никак не более двадцатой части этой суммы. А между тем эти подземные богатства Австрии заключают в себе всевозможные произведения минерального царства, полезные для человека: металлы, благородные и простые, графит, каменный уголь и соль, серу и нефть, мраморы, шиферы и горшечные глины. Эксплоатация золотоносных и среброносных жил снова получила довольно важное значение в это последнее время (в 1894 г. добыто в Австрии: золота 61, серебра 38.216 килограм.). Из рудников всего деятельнее разрабатываются каменно-угольные копи и залежи других родов минерального топлива. Добыча минерального топлива в Австро-Венгрии: 1819-1828 гг. (средний год)—140.000 тонн; 1829-1838 гг. (средний год)—230.000; 1847 г.—600.000; 1861 г.—4.000.000; 1875 г,—13.360.000; 1880 г.—14.310.000 тонн. По мере развития промышленности, потребность в угле возрастает с каждым годом, и эксплоатация копей принимает все более обширные размеры; в продолжение пятидесяти лет добыча каменного угля и лигнита увеличилась в сто раз, и этот факт служит лучшим доказательством изумительного развития общей промышленности государства. В настоящее время Австро-Венгрия, представляемая по этой отрасли производительности преимущественно Богемиею, доставляет почти двадцать вторую часть всего минерального топлива, употребляемого на земном шаре, но она все еще по добыче угля стоит ниже не только Англии и Соединенных Штатов, но даже Германии, Бельгии и Франции, хотя эта часть народного хозяйства с каждым годом разростается в значительных размерах. В 1894 г. в Цислейтании было добыто каменного угля—95.730.000, лигнита—173.325.000 метрич. центнер. Даже по добыванию соли Австрия занимает второстепенное место, а между тем её соляные месторождения по истине неистощимы: количество каменной соли, содержащееся в легко разрабатывающихся копях в Трансильвании, в Карпатах, в Зальцбургских Альпах, исчисляли по малой мере в 4 миллиарда 700 слишком миллионов тонн; кроме того, она имеет салины, частью оставленные, которые венецианцы разрабатывали на берегах Адриатики, в Истрии и Далмации. Добыча соли в 1894 г. в Цислейтании: поваренной—2.695.000, промышленной—748.000 метр, центнер. Точно также существующие в стране запасы руды легко могли бы покрывать потребности металлургической промышленности, гораздо более обширной, чем австрийская. Добыча железной руды в Цислейтании: в 1851 г,—596.000 тонн; в 1871 г,—576.000 т.; в 1882 г.—902.510 т. Производство железа: в 1860 г,—195.000 т.; в 1870 г,—430.000 т.; в 1880 г,—445.000 т.; в 1892 г,—993.300 тонн.

В 1894 г. горные и соляные промыслы в Цислейтании давали занятие 142.000 рабочим.

В Австро-Венгрии совершается мало-помалу экономическое преобразование, аналогичное тому, какое мы замечаем на всем Западе: переработка сырых продуктов, туземных или привозных, в изделия становится все более и более значительною долею народной деятельности; в настоящее время ценность этой доли нужно считать, по меньшей мере, в шесть миллиардов, что составляет около половины общего производства; следовательно, мануфактурный труд приносит, средним числом, втрое или вчетверо более прибыли, чем полевые работы, на каждого рабочего. В Цислейтании в 1880 г. было: земледельцев 12.189.000; фабричных рабочих 4.710.000.

По мануфактурной промышленности, как и по земледельческой, производство Австрии по крайней мере в два раза превосходит производство Венгрии и принадлежащих к ней областей. Большие металлургические заводы сосредоточены преимущественно в Штирии и Каринтии; в Богемии и Моравии важнейшие промышленные заведения—прядильные фабрики для обработки хлопка, шерсти, льна и пеньки, стеклянные, пивоваренные и свеклосахарные заводы; Моравия, Силезия и Форарльберг тоже имеют мануфактуры различных материй; наконец, в Вене и её окрестностях, как и в Богемии, существуют обширные прядильные и ткацкия фабрики, химические и машиностроительные заводы, мебельные мастерские и бесчисленное множество других заведений и мастерских, необходимых для современного механизма труда и для удовлетворения роскоши больших городов; здесь есть даже шелковые фабрики, выделывающие грубые материи для жителей Востока и карпатских крестьян.

Количество веретён к прядильных мануфактурах в конце 1890 г.: для прядения шелка—52.700; шерсти—667.500; хлопка—3.108.100; льна—345.800; пеньки—11.000; джута—27.100. Пивоваренных заводов в 1893 г.: 1.667, с производством 16,25 миллионов гектолитр, пива. Свеклосахарных заводов в 1893 г.: 208, с производством 11,2 миллион. метр. центн. сахара.

Венгрия, Трансильвания, Кроация не имеют, исключая Пешта, промышленных центров, которые можно бы было сравнить, даже приблизительно, с венскою равниною Нейштадта, с богемскою долиною Эгера или с округами Рейхенберга, Брюнна, Троппау. Верным указателем сравнительно слабого развития промышленности в восточных странах Австрийской империи служат статистические таблицы народонаселения. Венгерские земли, хотя менее населенные, имеют гораздо более значительное число мужской прислуги, состоящей в личном услужении у богатых людей: в Австрии, где вихрь жизни увлекает большее количество людей к серьезному труду, фабрики и мастерские берут половину молодых людей, которые в Венгрии сделались бы служителями и лакеями. Число и процентное отношение прислуги: Цислейтания (1880 г.) 890.200 или 40 на 1.000; Транслейтания (1869 г.) 1.143.075, или 76 на 1.000.

В собственно австрийских провинциях, особенно в Богемии, пролетариат состоит, главным образом, из фабричного люда, тогда как в Венгрии и Хорватии он почти исключительно земледельческий; поденщиков и батраков там насчитывается более 1.370.000 человек.

Во всех странах Европы крупная промышленность быстро развивается в ущерб мелкой или кустарной: так, фабриканты Моравии и Силезии все более и более централизуют, к своей выгоде, тканье холста, которое прежде производилось исключительно в избах крестьян, населяющих гористые области. Большая часть винокурень принадлежат еще сельским хозяевам, которые, после уборки жатвы и молотьбы хлеба, занимаются выкуркою водки; но кое-где возникли уже огромные винокуренные и водочные заводы, которые одни производят столько же, сколько сотни мелких винокурень; эти-то заводы поставляют уже наибольшее количество гибельного напитка.

Число винокуренных и водочных заводов в Австро-Венгрии в 1873 г.: сельско-хозяйственных винокурень—101.427; больших заводов 5.084.

Точно также паровые и действующие при помощи турбин мукомольные мельницы, принадлежащие богатым землевладельцам или компаниям, все более и более вытесняют маленькия мельницы на ручьях и на плашкотах в Дунае. Наконец, государство непосредственно содействует расширению крупной промышленности своими военными заводами и табачными фабриками, из которых каждый завод или фабрика имеет, средним числом, более 1.000 рабочих. Впрочем, ввоз табаку превышает вывоз; Австро-Венгрия покупает у Турции и Америки этого продукта ежегодно, в среднем, на сумму около 50 миллионов франк.

С половины текущего столетия до 1873 года, то-есть эпохи Венской всемирной выставки, промышленная деятельность Австро-Венгрии возрастала с изумительною быстротою: во всех провинциях открывались новые фабрики; по всем направлениям строились новые линии железных дорог; множество других рельсовых путей было проектировано; основывались акционерные общества всякого рода: для разработки рудников, для ссуды капиталов и т.д., не считая тех, очень многочисленных, компаний, которые не имели иной цели, кроме надувательства, как вдруг 9-го мая 1873 года произошел знаменитый крах, первый треск обширного здания австрийских банков, падение которого должно было повлечь за собою разорение бесчисленных семейств и обеднение всей страны. В несколько недель цена биржевых бумаг упала на многие миллиарды; капитал банков, действительный или фиктивный, уменьшился на две трети; четыре пятых финансовых учреждений исчезли, и все промышленное движение было парализовано.

После этой финансовой катастрофы, дела Австро-Венгрии долго шли вяло, но затем торгово-промышленная деятельность постепенно усилилась, благодаря более тщательной и рациональной обработке почвы, открытию новых путей сообщения и возрастанию внешней торговли. Общее движение торгового обмена Австро-Венгрии превышает 3 миллиарда: это составляет немного более 70 франк. на каждого жителя, или, пропорционально народонаселению, треть торговли Франции, одну шестую торговли Англии.

Внешняя торговля Австро-Венгрии в 1895 г. (специальная торговля, без транзита и исключая благородные металлы в слитках и монете): Привоз—727.400.000 флорин, (считая флорин=272 франк.); вывоз 742.500.000 флор.

В течение полустолетия заграничная торговля увеличилась в семь раз, несмотря на то, что в этот промежуток времени империя лишилась своих богатейших провинций, отошедших к Италии.

Внешняя торговля Австро-Венгрии в 1842 году: Привоз—278.500.000 франк.; вывоз—271.500.000 франк.

В настоящее время Австро-Венгрия занимает в торговом мире седьмое место; она следует за Британскими островами, Германиею, Франциею, Соединенными Штатами, Бельгиею, Россиею.

Малое протяжение побережья, которым владеют Австрия и Венгрия, не позволяет их морской торговле принять размеры, равные торговым сношениям других приморских стран Европы: обороты по этой торговле составляют лишь пятую долю оборотов по сухопутной торговле, и движение судоходства развивается медленно.

Торговое движение в 128 австро-венгерских портах в 1893 году: Вошло—82.295 судов, вместимостью—9.517.265 тонн; вышло—82.146 судов, вместимостью—9.514.087 тонн.

Торговый флот Австро-Венгрии в 1895 г.:—11.523 судна, вместим.—254.740 тонн, 31.744 челов. экипажа.

Но австрийцы и венгерцы имеют в своих владениях движущееся море, которое образует Дунай, с его притоками; весьма значительная доля судоходства, производящагося по главной реке, от Пассау до Железных Ворот, по Тиссе, вниз от Токая, и по Драве и Саве, ниже Осека и Сисека, направляется в Черное море. Речной флот общества пароходства по Дунаю: 183 парохода (16.109 сил) и 787 буксирных судов, на которых в 1894 г. было перевезено 3.168.000 пассажиров и 20.300.000 метр. центн. товаров. Однако, эта торговля ещё маловажна в сравнении с тем, чем она должна бы быть, и чем она, может быть, будет современем, если только железные дороги, после того как сеть их выделит из себя ветви в пределы Фрако-Эллинского полуострова, не завладеют торговыми сношениями в ущерб речному судоходству.

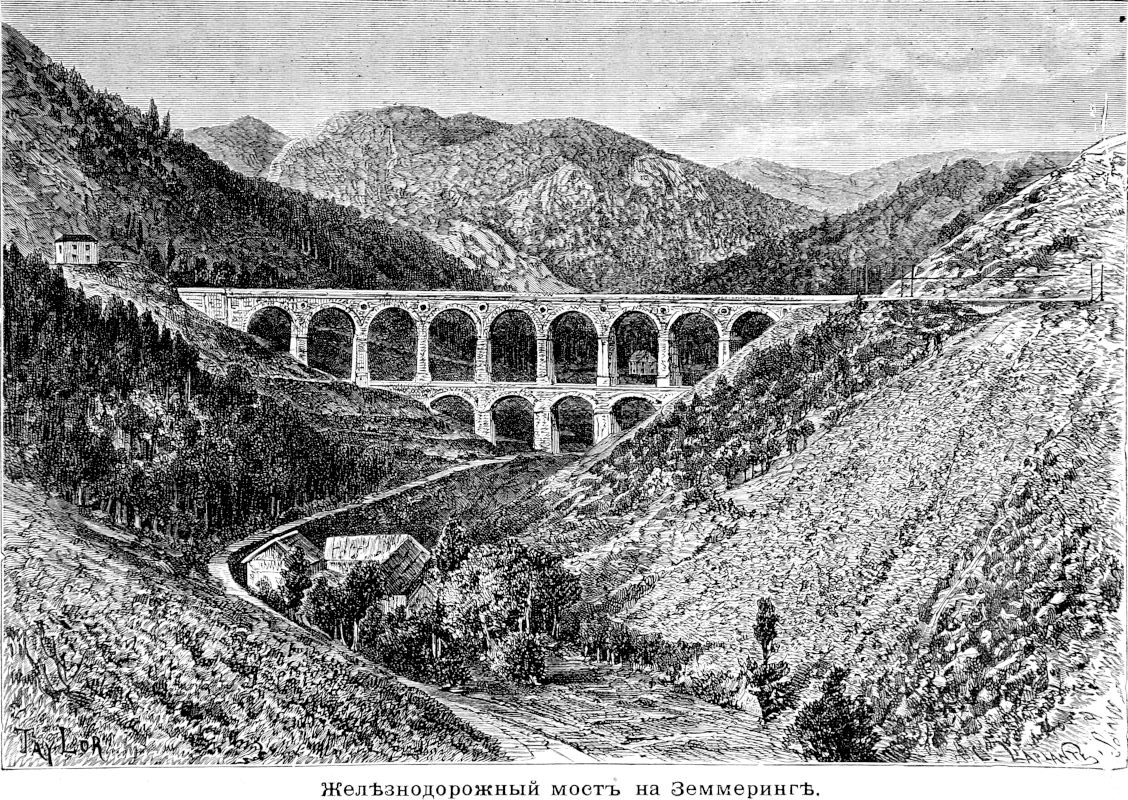

По числу своих рельсовых путей, над сооружением которых трудились с таким лихорадочным рвением до венского финансового краха 1873 г., Австро-Венгрия занимает между европейскими государствами более высокое место, чем то, которое принадлежит ей по размерам её торговли; при равном пространстве, она имеет вдвое больше железных дорог, чем Италия; она уступает в этом отношении Франции только на одну четверть, Германии только на одну треть. В 1895 г. общее протяжение железнодорожных линий австро-венгерской монархии равнялось 30.046 километрам (16.874 килом. в Австрии и 13.172 к. в Венгрии).

Некоторые из австрийских железных дорог принадлежат к замечательнейшим в Европе по тем грандиозным сооружениям, которые пришлось сделать для проложения рельсовых путей через Альпы, через Карпаты и через Хорватские плоскогорья. Огромные препятствия, представляемые крутизнами Арльберга, Бреннера, Земмеринга, Липтавских гор, проходов Понтебба, Предеаль, плоскогорья Карст, в Триесте и Фиуме, были преодолены лишь ценою величайших усилий. К сожалению, австро-венгерская сеть железных дорог соединяется с русскою пока еще только в немногих точках, даже с сетью придунайской Румынии она соединилась только с конца 1877 г., а туловище турецкого полуострова все еще представляет своего рода глухой закоулок для торговли. Кроме того, рельсовые пути Транслейтании не имеют достаточного числа боковых дорог, которые могли бы питать правильным образом их товарное движение. Что касается телеграфов, то сеть их уже протянута на большей части территории государства. Общее протяжение телеграфных линий в 1894 году: в Австрии—29.768; в Венгрии—20.498 километров. Число пересланных телеграмм: в Австрии—12.068.084; в Венгрии 6.114.471. Само собою разумеется, что телеграфная корреспонденция всего значительнее в западных провинциях империи; то же самое нужно сказать и о почтовой корреспонденции. По почте переслано: в Цислейтании (1894 г.): 681 миллион писем, 98,4 миллион. образцов товаров и бандерольных отправлений и 98 миллионов экземпляров газет; в Транслейтании(1893 г.): писем 173 миллион., печатных произведений и образчиков 101 миллион., ценных пакетов и переводов денежных сумм 16 миллионов.

Германские населения Австро-Венгрии присвоивают себе также честь первенства над другими национальностями в отношении умственной культуры, и притязание это справедливо до некоторой степени. Начальные школы в Австрии в собственном смысле, а также в Тироле и Форарльберге, несомненно, посещаются большим числом учеников; но школы Богемии, куда принимают даже детей болгарских эмигрантов, школы Моравии тоже имеют очень много учащихся, и, благодаря продолжительному пребыванию учеников на школьной скамье, действительное число постоянных воспитанников в этих школах превышает допускаемый уставом комплект, который еще недавно заключал только детей, имеющих более шести и менее двенадцати лет от роду.

С другой стороны, населения Галиции, Буковины, Далмации, где до сих пор продолжаются средние века, посылают в школы только пятую или даже меньшую часть того числа детей, какое должно бы было ходить в них по закону. Статистические таблицы о состоянии начальных школ, далеко, впрочем, не полные, дают возможность составить приблизительное понятие о пропорциональной доле участия, которое принимают дети различных национальностей в элементарном образовании; но при этом нужно помнить, что молодые евреи, принадлежащие к самой прилежной расе между всеми племенами империи, причисляются к немцем во всей Цислейтании и вообще к мадьярам в Транслейтании. Из этих таблиц выходит, что относительное число итальянцев и мадьяр, посещающих школу, превышает относительное число немцев. В Венгрии цифра воспитанников элементарных школ увеличилась на целую треть с тех пор, как страна вышла из-под непосредственной зависимости от венского правительства. Впрочем, начальное образование там обязательно с 1868 г. Около пяти с половиной миллионов детей получают начальное образование в 40.000 школ обеих частей монархии.

Подобное же отношение рас и национальностей существует и в средних учебных заведениях, с тою только разницею, что число евреев, посещающих эти школы, относительно гораздо значительнее числа христиан: относительно цифры соответственных народностей, в гимназиях и реальных училищах, на одного христианина приходится шесть евреев.

Средние учебные заведения в Австрии (1895-96 г.): 182 гимназии, классические и реальные, с 3.699 преподавателями и 59.975 учениками, и 84 реальные училища, с 1.479 преподавателями и 26.429 учениками. В Венгрии общее число средних учебных заведений (1891 г.): 585, с 84.000 учащихся.

В университетах молодые люди семитического племени сохраняют свое относительное численное превосходство, и они-то и обеспечивают большинство студентам, записанным под именем немцев.

Высшие учебные заведения (1891 г.): в Австрии—14, с 15.380 студентами; в Венгрии—4, с 5.220 студентами. Во всех 8 университетах Цислейтании в 1893 г. числилось 1.150 профессоров и доцентов и 13.528 студентов.

Несмотря на большой прогресс, совершившийся в области народного просвещения со времени войны за венгерскую независимость в обеих государствах монархии, число неграмотных составляло в 1890 г. в Цислейтании еще около четверти, а в Транслейтании более половины (54%) населения.

Было бы слишком смело сравнивать нравственность различных рас, населяющих Австро-Венгрию, ибо нравственная жизнь народа слагается из множества разнообразнейших элементов, и многие из этих элементов такого рода, что статистика может обнаружить их лишь очень косвенным путем. Одно только можно сказать, что германские населения не отличаются выгодно от других жителей монархии, по крайней мере некоторыми сторонами своего нравственного быта; так, например, мы встречаем в Богемии, в Штирии, в Тироле немецкия деревни, расположенные рядом с селениями чешскими, словенскими или итальянскими и находящиеся в совершенно одинаковых с ними экономических условиях, и между тем число незаконнорожденных детей в этих деревнях в два, в пять, даже в шесть раз более, чем в смежных округах, говорящих не немецким языком. В некоторых городах Каринтии более двух третей детей родятся вне брака. В Австрии из 1.000 родившихся, в среднем, 150 незаконнорожденных, в Каринтии даже 426, в Нижней Австрии—251, в Зальцбурге—269. Но если относительная нравственность населений различных рас может быть предметом спора, то одно не подлежит сомнению,—это то, что немцам принадлежит преобладающее влияние в отношении общего движения наук, искусств, промышленности и торговли. Книги и журналы в огромном большинстве пишутся на немецком языке: между тем, как по численному отношению национальностей, австрийцы германского племени должны бы были печатать только четверть всего числа выходящих в стране повременных изданий, в действительности на их долю приходится этих изданий гораздо более половины, по меньшей мере три четверти, если принять в разсчет более значительный круг читателей их периодической прессы; так, даже в Венгрии немецкие листки Пешта и Вены до недавнего времени имели больше подписчиков, чем мадьярские газеты. Таким образом, немецкая речь является в Австро-Венгрии преобладающим, общераспространенным языком, который должны знать все разноплеменные народности империи для того, чтобы иметь возможность понимать друг друга, и важность её в этом отношении возрастает с каждым годом. Первая венгерская газета появилась в Пресбурге в 1780 г.; Буда-Пешт обзавелся своей газетой только в 1788 году. В 1830 г. в Венгрии было еще только 10 газет, в 1891 г. число их достигло 834. Что касается австрийских румын и русинов, то малое число их газет и журналов показывает, что они еще только начинают жить умственною жизнью: по истине замечательно, что еврейский язык, язык мертвый для самих евреев, имеет, по числу своих периодических изданий, перевес над языком живым, румынским, которым говорят по сю сторону Карпатских гор почти три миллиона жителей.

Периодическая пресса в Австрии (1894 г.) представлена 2.137 газетами, из которых 917 выходят в Нижней Австрии, 512 в Богемии. По языкам, во всей монархии выходит 1.379 повременных изданий на немецком, 415 на чешском, 117 на польском, 75 на итальянском, остальные на словенском, русинском, сербо-хорватском, еврейском и других языках.