II. Исландия.

Эта датская земля, в три раза более обширная, чем маленькая группа полуостровов и островов, от которой она зависит политически, имеет, однако, гораздо меньшее население: за исключением местностей, находящихся в соседстве с морскими берегами, она представляет почти безлюдную пустыню; жителей в ней вдвое меньше, чем, например, на островах Мальте и Гоццо, в Средиземном море, а между тем по величине она в 280 раз превосходит оба эти острова вместе. Пространство Исландии исчисляют в 104.785 квадр. километр., а население её состояло в 1890 году из 70.927 душ, что составит не более 7 жителей на 10 кв. километров.

Хотя принадлежащая, по своему населению, к скандинавскому миру, Исландия по естественной связи должна быть причислена, так же, как и Фарерские острова, скорее к Великобритании, чем к Скандинавии. Отделенная от Норвегии пучинами, где лот находит глубины до 4.000 метров, она продолжается на юго-восток к Фарерским и Гебридским островам мелями и подводными порогами, которые не спускаются даже до 1.000 метров ниже поверхности моря. Но, по своему положению среди северного Атлантического океана, Исландия является землей совершенно уединенной, отличной от остальной Европы. Так как этот остров лежит ближе к Новому Свету, то с первого взгляда его можно, пожалуй, принять за часть Америки; но подводный пьедестал, на котором он стоит, а также его растительное и животное царства и, наконец, история его населения несомненно доказывают, что это земля европейская. Иногда случается, что сплошная масса полярного льда, упершись в северо-западный полуостров Исландии, совершенно замыкает канал, отделяющий ее от Гренландии: Европа соединяется тогда с Америкой эфемерным континентом. Впереди этого сплошного ледяного пространства тянутся необозримые лабиринты отдельных льдин. В этих случаях остров вполне заслуживает название «земли льдов», которое в первый раз было дано ему скандинавским мореплавателем Флоки; ранее его обыкновенно называли Snjoland, то-есть «землей снегов».

Путешественники еще не исследовали всей внутренности острова. Покрытые снегом и льдом, изрытые эруптивными кратерами и пропастями, образовавшимися вследствие провалов почвы, окруженные застывшими потоками лавы с неровной, изборожденной поверхностью, защищенные против любознательных исследователей горными ручьями с неожиданными разливами, с беспрестанно изменяющимися берегами, группы или цепи гор центральной Исландии представляют величайшие затруднения для прохода, и еще недавно местные жители считали их совершенно недоступными; только в 1874 году плоская возвышенность Ватна-Иокуль, в восточной части острова, была пройдена в первый раз, и совершено восхождение на высшую её вершину. Эти еще недавно совершенно неведомые пространства, которые и теперь пройдены только один раз, были для древних исландцев какой-то таинственной, сказочной страной. Быть может, там-то и находился город Асгард, о котором говорит космогония Эдды. В глазах первых скандинавских поселенцев, Исландия была целым миром, окруженным обширными извилинами исполинской реки Ифинг, то-есть океана; вся земля, по их понятиям, состояла из исландского прибрежья с его поясом подводных скал и камней; на внутреннюю же, неизвестную им область, над которой, по их верованию, исполинский ясень Игдразил по временам распростирал свои огромные ветви черного пепла, они естественно должны были смотреть как на местопребывание богов, властителей двух главных стихий—воды и огня, громовержцев, ниспосылавших грозы и вулканические извержения. Еще и поныне в Исландии сохраняется, как говорят, даже между образованными людьми, предание о месте утех или рае, о «саде азов», скрытом в какой-нибудь долине центральной части острова.

Разсматриваемая в совокупности, Исландия представляет довольно возвышенную землю, так как всю внутренность её занимают плоскогорья; а по окраинам, вне возвышенных областей центра страны, и даже на полуостровах высятся огнедышащие горы. Одна из самых величественных вершин острова, Снефельс-Иокуль, есть именно одна из этих гор, почти отделенных от большой земли: она возвышается, в виде правильного конуса, на оконечности полуострова, который ограничивает на севере залив Факса. Мореплаватели, огибающие подводные скалы полуострова Рейкьянес, на юго-западе Исландии, видят, как вершина вулкана постепенно поднимается над поверхностью волн, выставляя вдали свои покрытые снегом скаты: гораздо ранее, чем покажутся контуры берегов, величественная гора уже ясно обрисовывается на горизонте, выступая, точно остров, из середины моря. Большой северо-западный полуостров, отделенный от главного туловища острова перешейком в 8 километров ширины, тоже очень горист, и многие из его вершин, которые унизывают, в виде мысов, зубчатый берег, имеют от пятисот до девятисот метров высоты. Мысы северного прибрежья также по большей части увенчаны крутыми горами. Что касается восточной области, наиболее близкой к центральной плоской возвышенности, то она заключает несколько вершин в километр и более вышиною, которые мореплаватели часто могут приметить издалека: крутизны их отчетливо обрисовываются на голубом фоне неба, высоко поднимаясь над поясом тумана, покрывающего берега. Самая возвышенная вершина Исландии, Орефа-Иокуль, или «Ледяная гора пустыни», находится на южном углу большого плоскогорья Ванта-Иокуль; высота её равна почти 2.000 метров, то-есть почти в четыре раза превышает среднее возвышение, которое, при отсутствии точных измерений, приписывают всему острову (по Лейпольдту, средняя высота Исландии 470 метров), рассматриваемая в совокупности, Исландия может быть сравнена с плоскостью, наклоненною от востока к западу и в особенности к юго-западу. Самая населенная область, где находится главный город острова, Рейкиавик, есть вместе с тем та часть Исландии, среднее возвышение которой наименее значительно.

Граница постоянного снега варьирует в горах Исландии, смотря по широте места и его расположению, но вообще она лежит выше, чем можно бы было предполагать, судя по имени острова, означающему, как сказано выше, «страну льдов»: во многих местах вершины в 1.000 слишком метров совершенно освобождаются от своего снежного покрова в летние месяцы; средним числом, эта линия таяния зимних снегов проходит на высоте от 860 до 870 метров над уровнем океана. Замечательно, что снег спускается гораздо ниже на полуденных скатах плоскогорья Ватна-Иокуль, чем на северном его склоне; причиной тому южный ветер, который приносит в изобилии на полуденную покатость водяные пары в виде снега. Исландцы различают два рода гор: fell и jokull; первое название означает гору уединенную или соединяющуюся с другими горами, вершины которых от действия летних жаров совершенно освобождаются от снежного покрова и являют во всей наготе свои каменистые крутизны; под словом jokull, напротив, понимают гору, постоянно покрытую снегом, и скаты которой наполнены в углублениях обширными пространствами фирна. Приводим высоту различных гор Исландии:

Орефа-Иокуль—1.956 метр. Высшая вершина Ватна-Иокуль—1.920 метр. Снефель (на востоке)—1.824 метр. Эстер-Иокуль или Эйяфьальва-Иокуль—1.818 метр. Гекла—1.550 метр. Гертубрейд—1.550 метр. Снефельс-Иокуль—1.433 метр. Смёрваль (на сев.-вост.)—1.211 метр. Ламбафель (на востоке)—1.082 метр. Кистуфель (на юго-вост.)—1.098 метр. Дранга-Иокуль (на сев.-западе)—889 метр. Гламу-Иокуль (на сев.-западе)—901 метр. Кейлир (на юго-зап. от Рейкиавика)—389 метр. Геймаклеттур (Вестманнейяр)—285 метр.

Ледников, или глетчеров, в собственном смысле в Исландии немного. Хотя значительная часть острова покрыта снежными горами (joklar, множеств. от jokull), но большинство этих обледенелых масс очень слабо наклонено или даже имеет горизонтальную поверхность на обширных пространствах, и самые возвышенные их куполы едва достигают сотни метров высоты над уровнем окружающих равнин. Вследствие их относительной неподвижности, покрывающие горы снежные массы остаются в состоянии фирна и превращаются в лед лишь отчасти и очень несовершенно. Громадная плоская возвышенность Ватна или Клофа-Иокуль, которая тянется на юго-востоке острова на пространстве, исчисляемом различно—от семи с половиною тысяч до восьми тысяч восьми сот квадр. километров, есть одно из этих фирновых полей, усаженное там и сям отдельно стоящими вершинами, с которых льются потоки прозрачной воды. Настоящие ледники находятся преимущественно на окружности острова, при выходе брешей, разделяющих различные группы гор и долин, перерезывающих внешнюю сторону плоских возвышенностей. Между этими ледниками особенно замечателен, как старейший по времени исследования, Гейтландский, который наполняет возвышенную долину близ залива Гваль-Фьертр, на севере от города Рейкиавика. Натуралисты Олафсон и Пальсон посетили этот глетчер уже около половины прошлого столетия и сделали там, задолго до исследования Швейцарских Альп, много наблюдений над явлениями, имеющими место в области льдов: так, они открыли там существование трещин, поверхностных потоков, так называемых «мельниц», «столов», морен и пытались дать объяснение этих явлений. По рассказам местных жителей того времени, этот ледник, ходить на который сами они не отваживались, будто-бы запер глубокую долину, изобиловавшую лугами и пахатными землями, населенную племенем лесных людей, потомков древних великанов. На юго-востоке Исландии находятся Скритиоклар или «дрожащие ледники», которые берут начало в фирнах плоской возвышенности Ванта-Иокуль: это—самые значительные глетчеры острова, движущиеся при том, сравнительно с другими, с наибольшей скоростью, благодаря давлению выше лежащих снежных масс. Они спускаются до самого моря, оставляя путникам лишь узкий проход на берегу, имевший в 1874 году не более 200 метров в ширину и сделавшийся очень опасным по причине бегущих со льда ручьев, ложе которых беспрестанно меняется среди песков. Эти ледники совершенно похожи на швейцарские, и внутренняя работа кристаллической массы, находящейся в движении, совершается точно таким же образом: единственная разница между теми и другими—та, которая происходит от различия климата и свойства почвы.

Как и в других странах Европы, ледники в Исландии имеют периоды возрастания и уменьшения. В половине прошлого столетия они были на пути развития, так как Олафсон и Пальсон видели на западном берегу, близ залива Боргар-Фьертр, глетчеры недавнего образования. В наши дни, как говорят, замечается обратное явление: ледяные реки отступают в большей части долин; по свидетельству местных жителей, на горах Исландии и на Швейцарских Альпах, подвергающихся в последние десятилетия влияниям одной и той же атмосферной волны, ледяные потоки уменьшились в одинаковой пропорции; однако, английский исследователь Уатс говорит, что он видел глетчеры, которые недавно выдвинулись далеко в равнины. С 1871 по 1874 год южные морены возвышенности Ватна-Иокуль были оттеснены к югу; а на северном скате плоскогорья ледяная коса выступила на 16-18 километров за черту перешейка, который она занимала в то время, когда Гунлаугсон снимал план этой местности; дорога, по которой он тогда следовал, теперь совершенно покрыта льдами. Таким образом в продолжение сорока лет, протекших с того времени, поступательное движение ледника составляло по меньшей мере 400 метров в год. Повидимому, Исландия также прошла через период сильного холода, во время которого кристаллические реки спускались гораздо ниже, чем ныне, и даже врезывались нижними концами в самое море; бока долин, которые были исследованы путешественниками, носят несомненные следы прохода древних ледников, ныне исчезнувших. Такие же следы видны по обеим сторонам фьордов, на прибрежных утесах. Правда, эти знаки на берегу могли быть оставлены пловучими льдинами, падавшими с глетчеров в бухты, в эпоху, когда почва острова была менее возвышена, чем в наши дни; но глубокие параллельные борозды, вырезанные на камне, и сильно стертые бока скал доказывают, что увлекаемые вниз ледяные массы двигались в тесном пространстве в долинах и фьордах; кроме того, на горах встречаются глыбы гранита, а так как в Исландии нет гранитных скал, то эти эрратические камни могли быть принесены только ледниками с гор Гренландии.

«Остров льдов», как известно, также заслуживает название «острова лавы»: это, без сомнения, и подало повод средневековому летописцу Адаму Бременскому утверждать, что, будто бы, льды Исландии, почерневшие от времени, загораются иногда сами собой. Остров весь состоит из формаций, вышедших из недр земли в виде лавы и вулканического пепла; но в большей части поверхности острова эти горные породы были постепенно смыты морскими водами, и обломки их расположились новыми пластами туфа и палагонита; поэтому, рассматриваемая в целом, Исландия должна быть признана страною недавнего образования; она принадлежит к третичной эпохе. В этом геологическом периоде исландские вулканы начали мало-по-малу подниматься из волн, и вылились первые потоки лавы, послужившие прочным фундаментом всем формациям острова. С того времени Исландия, попеременно то понижавшаяся, то поднимавшаяся относительно уровня окружающих морей, не переставала быть потрясаемой внутренним огнем. Огнедышащие горы и теперь еще пылают во многих частях острова, и многие горные вершины, извергавшие некогда лаву и пребывающие ныне, повидимому, в состоянии покоя, свидетельствуют об остатке деятельности горячими ключами и фумароллами, бьющими из земли при их основании.

Главная ось вулканов Исландии представляет ломаную линию, которая начинается на востоке в плоской возвышенности Вагна-Иокуль и продолжается в западном направлении до мыса, называемого Рейкьянес, и далее в глубинах морских. На этой ломаной линии открываются сотни эруптивных жерл (на полуострове Рейкьянес Тородсон насчитывает их уже до 300, с 700 кратерами), из которых наиболее известно жерло Геклы или «Горы в плаще», названной так от скопления паров, очень часто окружающих её вершину. На этой знаменитой горе, которая долгое время считалась, вместе с Везувием и Этной, одною из отдушин преисподней, извержения бывают довольно редко: с 1104 года, ознаменованного «великим песчаным дождем», до 1875 года насчитывают всего только десятка два извержений, и промежуток отдыха продолжался иногда до трех четвертей столетия; но обыкновенно конвульсии этой огнедышащей горы ужасны. Пепел, вылетающий из неё и уносимый ветром на далекое расстояние, иногда за сотни верст, садится толстыми слоями на окружающие равнины и выжигает на них всю растительность. В 1766 году воздух был наполнен этой вулканической пылью на пространстве 240 километров вокруг горы, и день превратился в непроглядную ночь, так что в расстоянии нескольких метров самый яркий свет исчезал из глаз. В 1845 году черная пыль, вылетавшая из кратера Геклы, покрыла палубу одного корабля, находившагося на расстоянии 330 километров к югу от этой горы; уже вечером того дня, когда началось извержение, вулканический пепел падал на Фарерские острова; на следующий день он уже ложился черным слоем на зеленеющие луга Оркадских островов. В прежнее время частые полярные сияния, замечаемые из северной части Шотландии, принимали за отражение извержений Геклы. Сам Галлей, известный английский астроном, в начале восемнадцатого столетия, рассказывает, что, будучи на Оркадских островах, он видел этот свет в направлении к Исландии, и что, по единогласному свидетельству островитян, это явление не что иное, как зарево пожара, происходящего на Гекле. После каждого извержения, форма огнедышащей горы изменялась; даже можно было, сравнивая измерения Деклуазо и Бунзена с измерениями их предшественников, придти к выводу, что извержение 1845 года имело результатом понижение на 150 метров верхнего конуса Геклы; правда, кратер 1845 года, еще видимый поныне, открывается на склоне горы, в довольно большом расстоянии ниже её вершины; но, может быть, это жерло было нижним отверстием, через которое выливалась лава, тогда как пепел вылетал из вершины вулкана. С 1770 года, эпохи первого восхождения, совершенного Банком и Соландером, многие путешественники взбирались на Геклу; по словам Амунда Гелланда, главная вершина имеет 14 кратеров.

Самый южный вулкан Исландии, Катла или Кетлугья, возвышающийся в 60 километрах к юго-востоку от Геклы и который прежние мореплаватели часто смешивали с этой огнедышащей горой, приходил в действие, сколько известно, почти также редко, как и Гекла: кратер его, теперь наполненный льдом, выбрасывал пепел и потоки воды раз пятнадцать с 900 года, и иногда с страшной силой; в исторические времена он уже не извергал лавы, но вокруг его основания видны старые изборожденные потоки застывшей лавы (cheires). Из всех вулканических переворотов самым значительным и имевшим наиболее тяжелые последствия для исландского народа было большое извержение 1783 года. Трещина, открывшаяся в направлении от востока к западу, у основания горы Скаптар-Иокуль, то-есть восточных скатов плоской возвышенности Ватна-Иокуль, была наполнена огненной лавой по всей её длине, и фонтаны раскаленных до-бела веществ били там и сям из трещины. Громадное огненное озеро образовалось сначала в равнине, которая тянется на запад от Скаптар-Иокуля, потом, отыскивая выхода к морю, ушло через две бреши между холмами, заграждавшими ему дорогу, и разлилось по приморской покатости двумя потоками овальной формы, которые постоянно разростались в продолжение нескольких месяцев, не будучи в состоянии достигнуть прибрежья Атлантического океана. Главный поток лавы, именно западный, имел не менее 80 километров в длину, при средней ширине около 24 километров; размеры другого потока были меньше, но глубина массы доходила, в некоторых местах, до 150 метров. Объем всей лавы, выброшенной горою Скаптар в это извержение, исчисляли в 500 миллиардов кубич. метров,—количество достаточное, чтобы покрыть всю нашу планету кожицей из лавы почти в миллиметр толщины. Лучшие пастбища острова покрылись слоем вулканической золы, овцы гибли тысячами, затем следовали голод и эпидемические болезни. Ни одна эпоха не была более бедственна для Исландии: в два года остров потерял 9.336 человек, 28.000 лошадей, 11.500 голов крупного рогатого скота, слишком 190.000 овец.

Другие, неизвестные вулканы клокочут под огромным фирновым полем возвышенности Ватна или Клофа, откуда иногда распространяется по всему острову удушливая сернистая атмосфера. В 1861 году подглетчерные извержения, быть может, также поверхностные потоки лавы растопили такое огромное количество снега, что вся южная равнина была совершенно затоплена внезапно хлынувшим морем воды, и на расстоянии слишком 130 километров от берега проходившие мимо английские корабли должны были переплывать среди океана поток грязной воды около 50 километров шириною. С тех пор гидрография этой области совершенно изменилась. На месте реки Скейтары, выходившей из восточной части ледника того же имени, появились незначительные ручьи, тогда как настоящая Скейтара, в известные времена года почти непереходимая и разливающаяся на несколько сот метров в ширину, течет теперь в 13 километрах к западу от своего прежнего русла, и новые её наносы уже заметно изменили профиль морского берега. Нужно полагать, что взрывы возвышенности Ватна сопровождались также извержением из внутренности земли громадных количеств вулканического пепла, судя по тому, что не только фирновые пространства покрылись во многих местах черноватыми обломками, но даже некоторые части ледника Скейтара совершенно почернели: английский путешественник Голленд нигде не мог найти там прозрачного кристаллического льда; весь этот глетчер походил на громадный пласт антрацита.

В последние годы часто бывали извержения в северной части возвышенности Ватна-Иокуль, и происходили они обыкновенно по направлению, перпендикулярному к линии, проведенной от Геклы к Скаптар-Иокулю. Взрыв 29 марта 1875 года, самый сильный из всех, разбросал по снегам восточной Исландии по меньшей мере 300 миллионов куб. метров пемзы, превращенной в порошок и в чрезвычайно тонкия, едва приметные нити. На востоке от центра извержения небо было совершенно омрачено тучами вулканического пепла, так что даже в полдень можно было видеть только при свете ламп. Уносимый очень быстрым западным ветром, пепел рассеялся длинными неровными полосами на снегах Норвегии, и его находили даже в окрестностях Стокгольма, в 1.900 километрах от центра извержения; это—самое значительное расстояние, какое когда-либо было наблюдаемо в странствовании вулканического пепла. Летом следующего года Джонстрюп и другие ученые отправились отыскивать кратер, из которого выбрасывались обломки пемзы, и нашли его среди гор Дингью, в равнине Аскиа: там, вероятно, и находится главный очаг вулканической деятельности в Исландии. Вокруг жерла вулкана пемза лежала толстым слоем на пласте снега толщиною в несколько метров, который не растаял и, вероятно, существует до сих пор, так как пемза очень худой проводник тепла; однако, в непосредственном соседстве с этими снегами находится озеро теплой воды, наполняющее углубление, образовавшееся вследствие провала почвы. Впрочем, это чередование слоев лавы и снега составляет обыкновенное явление вокруг вулканов Исландии; оно объясняется тем, что во время взрывов вылетающие из кратеров бомбы из расплавленных веществ смешиваются с глыбами льда.

Если Исландия богата под-ледяными огнедышащими горами, то на ней есть также и вулканы подводные, стоящие на дне моря. Почти за месяц до большого извержения 1783 года один подводный вулкан, в расстоянии около 100 километров от мыса Рейкьянес, пришел в действие и выбросил такое огромное количество пемзы, что поверхность океана была сплошь покрыта этим камнем на пространстве 250 километров от места извержения, так что проходившие через эти воды суда не могли продолжать своего плавания. Гора о трех вершинах, Ниоэ, или «Новый остров», выступила поверх волн; но, будучи составлена из рыхлого вулканического пепла и разрозненных кусков лавы, она мало-по-малу обрушилась, размываемая водою, и исчезла, как исчезли впоследствии острова Сабрина, близ Азорского архипелага, и Фердинандеа, в Средиземном море, около берегов Сицилии. На месте этого «Нового острова» остались только мели; но еще в 1834 году столб дыма поднимался из вод моря, омывающего полуостров Рейкьянес, и куски пемзы, выбрасываемые скрытым под водой кратером, смешивались с пеной волн на берегах. Точно также возвышающиеся среди моря скалы Фугласкер, или «Подводные камни птиц», причудливые утесы которых, похожие на наклонные башни, возвещают европейским мореплавателям близость большой земли, суть, по всей вероятности, не что иное, как остатки вулканов, разрушенных волнами; одна из этих скал, Гейрфугласкер, исчезла в 1884 г., но по близости появился другой островок. На северо-западе острова, бухта Брейди-Фьорд тоже, повидимому, покрывает вулканическую область, в особенности в окрестностях Флатея, или «Плоского острова». В этой области океана ключи горячей воды бьют со дна моря: моряки и рыболовы соседних островов пользуются водой кипящих фонтанов, которые делаются доступными в часы отлива; там, между прочим, есть один источник, вода которого покрывает инкрустациями лежащие по краям его камешки.

Слои лавы, вылившейся из огнедышащих гор Исландии в течение десяти столетий её истории, ничтожны в сравнении с огромными потоками или hrauns, которые составляют, вместе с туфами, столь значительную часть горных пород острова. Так, например, проезжая по лавам, которые тянутся от западного Скьяльдебрейта, между Гейзерами и Фингваллой, до мыса Рейкьянес, на пространстве более 100 километров в длину и от 30 до 40 километров в ширину, все время находишься на одной и той же застывшей реке из вулканических шлаков. Точно также поле лавы, известное под именем Одада-Граун, или «окаменелого Потока Беззаконий», шероховатая, бугорчатая поверхность которого, почти недоступная для путешественника, покрывает в центральной части острова, на севере от плоскогорья Ватна-Иокуль, многие тысячи квадратных километров, состоит из застывших потоков, из которых каждый мог бы наполнить обширный бассейн, в роде Женевского озера. Источником этих огромных скоплений лавы, быть может, была гора Восточный Скьяльдебрейт или Трелла-. дингья («Пропасть ведьм»), которая возвышается на юге от поля вулканических шлаков, и последнее известное извержение которого относится к 1305 году.

Подобно северной Ирландии, Гебридским и Фарерским островам, Исландия очень богата естественными колоннадами, которые имеют вид громадных дворцов, построенных для гигантов. Гора Баула, вулкан замечательно красивой формы, возвышающийся в сотне километров к северу от города Рейкиавика, часто была посещаема минералогами, по причине её правильных трахитовых колонн, между которыми древние исландцы выбирали могильные камни; и теперь еще можно встретить в разных частях Исландии подобные надгробные памятники из трахитовых колонн, покрытые руническими надписями. Многие мысы, обглоданные волнами, обнаружили внутреннее строение своих базальтов, так что теперь на мысе Дирголей или Портланд, на островках Вестман и в сотне других мест морской берег представляется с открытого моря уставленным рядами столбов, которые следуют одни за другими в правильном порядке, точно оголенные стволы вековых деревьев. В других местах потоки лавы были источены водами каскадов, и теперь по обе стороны ниспадающего ручья скала возвышается в виде бесчисленных столбов. Там и сям атмосферные деятели обнажили вершину утесов, на которых поднимается скала, похожая на храм с колоннами. Иная гора, где покрытые снегом скаты усажены острыми выступами базальта, кажется полосатою, как материя белая с черным; колончатые массы являются в самых причудливых формах среди окружающих их снегов, которые отчетливо обрисовывают все их грани и углы. Полуденные скаты горы Снефельс-Иокуль, где насчитали до пятидесяти лежащих один на другом слоев лавы, особенно интересны своими группами базальтовых колонн, разнообразно поврежденных временем и представляющих самые причудливые очертания; так, например, некоторые из них имеют вид гигантских полипов. У основания этого древнего вулкана береговые утесы и острова изрыты пещерами, подобными гроту Стаффа, и которые, без сомнения, пользовались бы неменьшею славой, если бы не находились в полярных морях. Не менее замечательно внешнее очертание северо-западного полуострова: вся эта область кажется продуктом какой-то чудесной кристаллизации—так геометрически правильны контуры её гор, которые имеют форму кубов, призм, всего чаще форму пирамид, возвышающихся от основания до вершины в виде правильных пластов траппа.

Эти горные породы Исландии заключают различные вещества, редко встречающиеся в других вулканических странах и усердно разыскиваемые собирателями минералогических коллекций; но из всех этих минералов ни один не ценится так высоко, как исландский шпат, который, между прочим, необходим для физиков, как вещество, обладающее свойством двойного преломления лучей. Собиратели коллекций находят этот шпат там и сям маленькими кристаллами; но в значительном количестве его можно получить только на берегах ручья Сильфра-лекр («Серебряный ручей»), на высоте около ста метров над северным берегом залива Эски-Фьертр, почти как раз в середине восточного набережья острова: в этом месте он наполняет род сводообразной пустоты, имеющей немного более 500 кубич. метров в объеме, именно 16 метров в длину, 8 метров в ширину и 4 метра в вышину. Что касается серы, которая в наш промышленный век приобрела такую большую экономическую ценность, то ее находят преимущественно близ Крисувика, на юго-западном полуострове Исландии, и в северной области, простирающейся от озера Миватн до горы Иокульса. В этой части острова тысячи сольфатар непрерывно сублимируют сернистые вещества и производят громадные количества серы, которые разработываются, более или менее систематически и с большим или меньшим успехом, с половины шестнадцатого столетия; пласты, где можно бы было ломать камень правильным образом и где вулканическая деятельность прекратилась, также занимают некоторую часть этой области и держат в запасе для промышленности количество серы, более или менее чистой, о котором путешественники говорят как о неистощимом источнике этого минерала. Портом для вывоза продуктов этих рудников служит порт Гузавик, одна из лучших гаваней северного прибрежья Исландии. Сера встречается также, в том или другом виде, во многих других округах Исландии. Большое число потоков воды обязаны своим названием «Фюли-лекр» или «Вонючей реки» разложению находящихся на их ложе колчеданов, сера которых соединяется с водородом.

Грязевые вулканы, подобные сицилийским маккалубам (maccalube), и горячие источники не менее многочисленны в Исландии, чем сольфатары и так называемые «живые рудники» [vende Namer] всякого рода, то-есть залежи земель или руд, нагреваемые подземным огнем. Во многих местах горячие источники дотого обильны, что образуют целые ручьи, которые остаются теплыми даже среди зимы, и где форели живут массами и жиреют до такой степени, что мясо их становится почти негодным в пищу. Там и сям снежные равнины прерываются пространствами, покрытыми черною лавой, с которых поднимается облаками пар горячих источников. Город Рейкиавик и мыс Рекьянес обязаны своим названием «Дымящейся бухты» и «Дымящагося мыса» горячим ключам, пары которых затемняют атмосферу.

Между многими тысячами горячих источников, вода которых теряется безвестно в озерах, ручьях, торфяных болотах или в море, есть такие, которые приобрели всемирную известность и которые долгое время считались единственными примерами проявления силы и деятельности вулканических гор: это—так называемые гейзеры (geysirs), естественные фонтаны воды, которые по временам выбрасываются из земли напором запертых в подземных пространствах водяных паров. Большой Гейзер, бьющий из земли в юго-западной части острова, среди холмистой равнины, через которую протекает река Гвита и над которою господствует с северной стороны длинная гора Блафель, упоминается в первый раз летописцами в конце тринадцатого столетия; вероятно, к этому времени и относится первое его появление, и с тех пор он не переставал действовать периодически, отлагая при каждом извержении тонкую кремнистую оболочку вокруг своего отверстия: так образовалась мало-по-малу верхняя круглая закраина из отложений кремнезема, которая в наши дни имеет уже не менее 12 метров в вышину, откуда хорошо виден весь водоем, наполненный кипящею водой во время извержений, и воронкообразное углубление или жерло, в котором поочередно поднимается и опускается прозрачная, как хрусталь, влага. Когда приготовляется извержение, в воде колодца можно заметить массу паров, которые поднимаются густыми облаками, затем рассееваются и снова образуются. Вдруг сопротивление верхней воды побеждено, и столб выходящих из глубины паров, температура которых на 32 градуса превышает точку кипения, вылетает фонтаном в воздух, поднимая с собой до высоты 30 метров массу воды, вес которой исчисляют в 160 слишком тонн. Со времен путешествия Олафсона и Пальсона, наблюдатели сильно расходятся в своих описаниях: по измерению первых, этот источник бил до высоты 108 метров, тогда как с той эпохи путешественники присутствовали при извержениях, струя которых поднималась не выше 18 метров. Впрочем, Большой Гейзер находится теперь, как кажется, в периоде упадка. Посетители, располагающиеся в палатках на его берегах, ждут иногда по целым дням, даже по неделе и более, извержения кипящего фонтана; понятно, что по мере того, как повышается закраина колодца вследствие отложений новых слоев кремнезема, а относительная глубина воронки возрастает, давление верхней воды увеличивается, и, запертые на дне пары должны искать себе других выходов. Соседний гейзер, который окрестные крестьяне прозвали Строкр или «Маслобойной кадкой», по причине воды, которая непрерывно поднимается и опускается в колодце, выбрасывал прежде струю воды так же высоко, как и главный источник; теперь же он выделяет пары довольно правильно, но уже не выбрасывает их высоким столбом под напором насильственного извержения; только посредством хитрости, наполняя его большими массами торфа, удается еще выводить его из себя и заставлять бить фонтаном. «Малый Гейзер», который описывают путешественники прошлого столетия, совершенно исчез в 1789 году, вследствие землетрясения. Впрочем, и теперь множество других «маслобоек» меньшего размера кипят ключем в равнине, наполненные водой различных цветов, красного, зеленого, синего, серого, и выбрасывают свои фонтаны на различную высоту, или сами собой, или искусственно побуждаемые к деятельности путешественниками. Большое подземное озеро простирается под всею страной: достаточно прорыть слой глины, покрывающий скаты соседнего холма, известного под именем Лаугафьель или «горы Горячих Ключей», чтобы тотчас же увидать бьющий из земли столб горячего пара. Иногда случается, что путешественник проходит по слою отложений слишком слабому, чтобы сдержать его, почва проваливается под его ногами, и он вдруг попадает в горячий источник. Один остров, лежащий в соседнем с гейзером озере, весь состоит из кремнистых инкрустаций, отложенных находящимися на дне озерного бассейна горячими ключами.

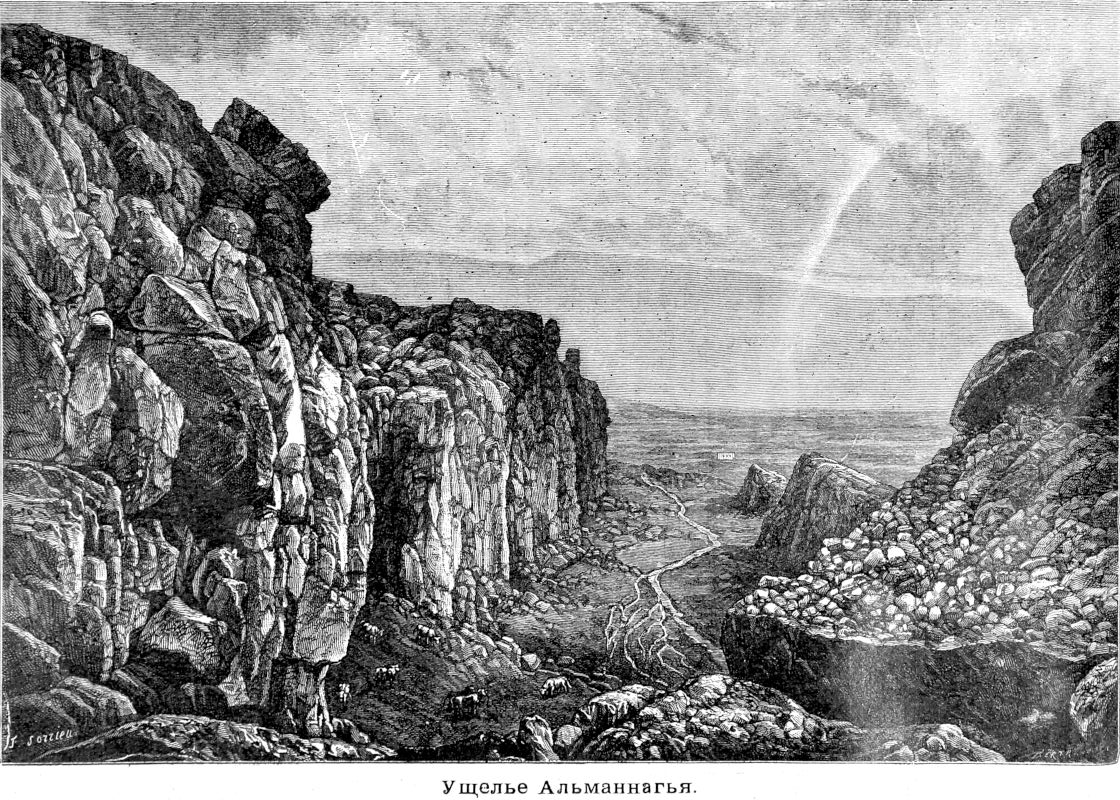

Почти на половине дороги между равниной гейзеров и городом Рейкиавиком находится одна из геологических достопримечательностей Исландии и в то же время самая замечательная в историческом отношении местность острова:—равнина Тингвалла («равнина народных собраний»), которая оканчивается на юге озером, самым обширным во всей Исландии. Эта равнина, имеющая несколько верст в ширину, была некогда руслом громадного потока лавы, остатки которого видны еще и теперь. По обе стороны равнины, стены, между которыми двигался этот поток, поднимаются круто до высоты 30 метров, представляя там и сям аркады и колонны из базальта, похожия на правильные постройки. Между этими стенами и остатками потока лавы идут широкие и глубокие рвы, образовавшиеся вследствие отделения центральной массы от её берегов, когда промежуточная жидкая лава вытекла под отвердевшею корой скалы. Путем такого разрыва почвы произошли большая боковая расселина Альманнагья, длиною около 8 километров, также расселина Графнагья, идущая параллельно первой к востоку от неё, и многочисленные трещины, открывающиеся там и сям в лавах равнины. Три из этих расселин соединяются таким образом, что почти совершенно изолируют громадную глыбу лавы, обросшую дерном: эта глыба, связанная с остальною частью окаменелого потока узким перешейком, есть Альтинг, естественная крепость, которую исландский народ выбрал местом собрания своего парламента. Холм, возвышающийся близ северной оконечности скалистого полуострова, был местом совещания судей, почему и получил название Легберг, то-есть «горы закона». Когда в хорошую, ясную погоду созерцаешь с вершины Легберга чудную панораму расстилающейся внизу долины, невольно задаешься вопросом—найдется ли в целом мире другой пейзаж, который бы представлял столько чарующей прелести, смешанной с таким суровым величием? Здесь-то в течение многих веков собирались выборные депутаты народа. «Муж закона», или председатель, восседал на самой верхней ступени горы из лавы; члены высшего судилища, сидевшие на нижних ступенях, группировались вокруг него; стража охраняла вход через перешеек, а по другую сторону ущелья располагался, по уступам косогора, народ, слушая чтение решений и приговоров, произносимых конгрессом с вершины горы. Осужденные на смерть преступники были сбрасываемы в пропасть после произнесения приговора судей, тогда как волшебников и ведьм сжигали на костре, который воздвигался на остроконечном мысе скалы. На берегу реки, в низменных лугах, выстраивался целый город палаток, где помещалось, во время веча, население острова. Этот тинг или сейм был не только политическим собранием страны,—он был вместе с тем местом годового рынка или ярмарки, где в продолжение восьми дней производился торговый обмен всей нации: отсюда и название Альманнагья, что буквально значит: «долина всех людей». В настоящее время Альтинг представляет скудное, часто пустынное пастбище.

Когда весна снимет ледяную кору озер и растопит снега равнин и холмов, Исландия получает обильное орошениe: воды текут со всех сторон, кроме только тех местностей, где вулканический пепел покрывает почву густыми слоями, ибо влажность, происходящая от таяния снега или от дождей, тотчас же уходит в землю сквозь этот рыхлый покров, и страна остается бесплодною, лишенною всякой растительности: такова, в центре острова, непосредственно на западе от Одада-Грауна, область, известная под именем Спренги-сантр или «Провальных Песков», потому что лошади путешественников, проезжающих через эту пустынную местность, рискуют провалиться и погибнуть; в первый раз отважились сделать переезд через эти пустыни только в 1810 году. Некоторые из рек, получающих начало вокруг этой области и на склонах плоской возвышенности Ватна-Иокуль, по обилию жидкой массы, могут быть названы большими реками. Тиорса, берущая начало на севере от горы Скаптар-Иокуль, принимающая в себя все воды области Геклы, и Ольфуза, куда текут, вместе с р. Гвитой, теплые ручьи гейзеров и ручей, выходящий из долины Тингвалла, суть два главные водяные потока исторической Исландии в юго-западной части острова; на севере и на северо-востоке четыре многоводные реки спускаются с ледяного плоскогорья Ватна—р. Скиальфиандифлиот, две реки Иокульса, или «Воды Ледника», и Лагарфлиот. Западная Иокульса, ограничивающая на востоке область серы, есть самая значительная река Исландии, и один из её водопадов, знаменитый Деттифосс, низвергается с вертикальной базальтовой стены в виде огромной водяной скатерти в 60 метров высоты и в несколько сот метров ширины. Переправляться через этот могучий поток затруднительно во всякое время, и даже в тех местах, где воды его заключены между высокими правильными берегами; но во сколько раз опаснее переправа в период таяния снегов, когда выступившие из берегов воды разливаются далеко по рыхлой, неотвердевшей почве, которая проваливается под ногами лошадей! На южной покатости Исландии весенния воды, спускаясь по крутому скату, появляются внезапно и заливают направо и налево низменные земли морского прибрежья: оттого глетчерные потоки почти непереходимы; объем и течение их постоянно меняются от одного времени года до другого и от одного года до другого. Жители восточного берега, отправляющиеся в Рейкиавик, предпочитают лучше огибать на севере всю возвышенность Ватна-Иокуль и таким образом значительно удлиннять свой путь, чем пускаться через изменчивые и покрытые пловучим льдом реки, которые вытекают из южного основания плоскогорья. Особенно пугают их так называемые «Трясущиеся пески» (Скейтарар-Сантр), которые тянутся на пространстве слишком 1.000 квадр. километров к югу от возвышенности Ватна-Иокуль.

Исландия не имеет ни одного большого озера: самые обширные её пресноводные бассейны—озеро Тингвалла, на юге, и озеро Миватн, на севере страны, из которых последнее было в 1724-1730 годах частию завалено продуктами извержения, вышедшими из вулканов Крафла и Лейргнукур; но зато на этом острове существуют сотни, даже тысячи бассейнов меньшего размера, от озера в собственном смысле до простого водоема. Как на острове Зеленого Эрина, здесь тоже можно с вершины многих холмов обозревать разом безчисленное множество озер, из которых одни ярко блестят на солнце, заключенные между зеленеющими берегами, другие, напротив, кажутся тусклыми, безжизненными и едва приметны среди окружающих их угрюмых скал. Подобно тому как в Ирландии, и здесь очень многие озера, так сказать, спрятаны во мхах торфяных болот и удерживаются не только в углублениях долин, но даже на склонах холмов: во многих местностях Исландии можно странствовать целые дни по горам и долам, постоянно идя по эластической почве торфяников, над скрытыми подо мхом скоплениями воды. Озера без видимых истоков, рассеянные во множестве в некоторых областях Исландии, не имеют соленого вкуса, или потому, что воды их утекают подземными каналами, или потому, что лавы новейшего происхождения, содержащие их в своих водоемах, противостоят разрушению, и вода не может извлекать из них соляных частиц.

На окраинах Исландии озера во многих местах расположены очень близко от внешних фиордов, с которыми они прежде составляли одно целое; а кое-где встречаются даже такия водные площади, которые, повидимому, принадлежат в одно и то же время и к морю, и к твердой земле. Так, например, путешественники Олафсон и Пальсон рассказывают об одном озере, которое находится к северу от горы Снефельс-Иокуль, на берегах фиорда Олафс-Фьертр, и где до сих пор ловят еще, на-ряду с пресноводными рыбами, многие виды морской рыбы, треску обыкновенную, треску черную, палтусов, скатов, которые все мельче тех же пород, живущих в открытом море, но очень ценятся за их необыкновенно вкусное мясо. Зимой местные жители делают проруби во льду озера и ловят эту рыбу на удочку. Вероятно, на всем земном шаре не существует другого примера соленого морского залива, превратившагося в пресноводный резервуар, где бы натурализация морских видов совершилась с успехом для такого большого числа рыб. Те же исследователи Исландии описывают в числе озерных бассейнов, на половину морских, на половину пресноводных, озеро Диупалон, находящееся близ оконечности мыса, образуемого горой Снефельс-Иокуль. Это озеро отделено от моря валом из лавы, но оно постоянно сообщается с ним, так как уровень его повышается и понижается почти одновременно с приливом и отливом. Однако, вода в озере пресная, из чего нужно заключить, что морской прилив действует подземным путем, на подобие воды, поднимающей уровень в так называемых «приливных колодцах» (puits a mareyage), которые выкапывают на берегу моря и в которых жидкая масса то прибывает, то убывает, сообразно фазам прилива. Проникая через трещины дна в бассейн, приливная волна вытесняет снизу более легкия воды озера и мало-по-малу приподнимает всю их массу; затем, по уходе её, эти воды опять опускаются, то-есть возвращаются к прежнему уровню: средним числом, действие морского прилива и отлива обнаруживается в озере часом позднее.

Берега Исландии изрезаны многочисленными фиордами; в особенности северо-западный полуостров, выступающий в море в виде оленьих рогов, представляет любопытнейший пример зубчатых берегов. Однако, этот остров, рассматриваемый в целом, менее причудливо иссечен, имеет более правильные очертания, чем Норвегия, Гренландия, северная Шотландия, Гебридские острова. Причиной тому, вероятно, были частые вулканические извержения и, как следствие их, более быстрое распределение наносов. Пепел, выбрасываемый огнедышащими горами, внезапные разливы вод, производимые таянием льда и снега в окрестностях кратеров, потоки лавы засыпали большую часть фиордов на южной стороне Исландии; от этих заливов остались только небольшие лиманы или даже лагуны, уже отделенные от моря песчаными косами. Равнина гейзеров была некогда фиордом, и теперь еще можно распознать контуры его. На севере островов Вестманн не только фиорды, которые прежде врезывались далеко внутрь острова, были совершенно засыпаны, но наносы, отлагаемые речками и ручьями, даже выступили за нормальную линию морского прибрежья и теперь тянутся перед берегом в виде дуги круга, имеющей около 50 километров длины; расстояние, отделявшее базальтовые островки Вестманн от первых скалистых возвышенностей внутренней части страны, уменьшилось более чем на половину. Как на замечательное явление, свидетельствующее о громадном количестве вулканического пепла и других обломков, которое должны переносить воды, укажем на тот факт, что вся эта обширная дельта, которая с одной стороны приближается к островам, с другой—примыкает к лиману реки Тиорса, обязана своим происхождением простому ручью, называемому Маркарфлиот; а между тем при первом взгляде можно подумать, что это—дельта какой-нибудь могучей реки.

Обмеление и осушение фиордов зависят еще и от другой причины, кроме наноса аллювия: они происходят во многих местах от общего поднятия морского берега. На северных берегах найдены новейшие раковины и принесенные водой куски деревьев на высоте слишком 60 метров над нынешним прибрежьем, и, по свидетельству Олафсона и Пальсона, это восходящее движение почвы продолжается довольно быстро. В северо-западной части Исландии, на берегах фиорда Брейди, жители показывают в заливе множество островов, островков и подводных скал, выступивших из моря в течение прошлого столетия. Между поднятыми отложениями встречаются груды пловучего леса, подобные тем, которые и ныне отлагает поток на берегах; но, кроме того, в туфах и лавах находят деревья на половину обугленные, еще сохранившие листья и хвои; без сомнения, деревья эти суть не что иное, как остаток древних лесов края: у исландцев они известны под названием surturbrandur. Олафсон и Пальсон открыли в одном и том же месте целых три, лежащих один на другом, слоя этих ископаемых деревьев, указывающие на последовательную смену трех лесов, и многие из виденных ими стволов имели не менее фута в диаметре. Близ трахитовой горы Баула, на юге от фиорда Гвамс, одна залежь «черного леса», о которой упоминается и в древних исландских сагах, содержит деревья до 650 миллиметров толщиною. В ископаемых лесах (surturbrandur) юго-западной части острова натуралист Стенструп распознал листья и семена десяти видов дерев тех же самых пород, какие свойственны Канаде и Новой Англии, именно хвойных дерев, берез, ив, кленов, вязов, тюльпановых деревьев. В ту эпоху, когда эти деревья росли в Исландии, климат острова был, без сомнения, теплее, как это, впрочем, доказывает, повидимому, и ископаемая фауна моллюсков, находимая вместе с ископаемыми лесами.

Теперешний климат Исландии гораздо теплее, чем можно бы было заключить, судя по названию острова. Море, омывающее часть этой земли, постоянно нагревается водами, приходящими из тропических морей, и средняя температура которых в Рейкиавике, по Шелю, равна 5°,42. Охлажденная соседством полярных льдов атмосфера Исландии, разумеется, холоднее воды окружающих морей; но температура её все-таки выше, чем температура всякой другой земли, лежащей под той же широтою, исключая Норвегии. Средний климат Рейкиавика такой же, как в центральной России или в Новой Шотландии. Почти весь остров находится в поясе с температурою выше точки замерзания; только прибрежье и северо-восточные полуострова пересекаются изотермической линией нуля. Гримзей, островок, лежащий на севере Исландии, за полярным кругом, имеет климат достаточно теплый для обитания человека. Течение тропических вод выбрасывает иногда на берега этого островка стволы красных и пальмовых деревьев.

Однако, контраст климатов, существующий между двумя половинами острова, довольно значителен, ибо если теплые воды Гольфстрема ударяются о западные берега Исландии, то восточные полуострова и мысы, обращенные к Шпицбергену, омываются холодными волнами полярного течения. Эта противоположность морских течений должна, конечно, влиять на местные климаты; тогда как относительно теплые воды, огибающие Исландию на западе, повышают температуру северных берегов, холодный поток, идущий вдоль восточного прибрежья, охлаждает воздух и вредно действует на растительность: по странному извращению явлений, холод здесь становится сильнее в южном направлении. В очень холодные годы полярное течение приносит с собою льдины и обломки пловучих ледяных равнин, которые выбрасываются ветром на берега Исландии. Нередко случается, что к этим берегам приплывают на льдинах белые медведи, которые, однако никогда не проводят лета на острове: произведя опустошения в стадах баранов, они опять уходят в море на льдинах, оторвавшихся от берега, и иногда проплывают огромные расстояния, чтобы попасть на уносимые течением ледяные массы; однажды в продолжение года на исландских берегах убили тринадцать штук белых медведей. Полярные льды, кроме того, отлагают странные наносы на берегах северной и восточной окраины Исландии—плиты сланца, глыбы гранита и серпентина, оторванные от гор Шпицбергена; полярный поток переносит их за сотни миль от родимых скал, чтобы образовать из этих обломков на другой земле новые геологические пласты. Известно, что подобным же образом Шотландия покрылась эрратическими камнями или валунами, принесенными из Скандинавии. Наблюдения Ирмингера и Дуфферина дали для температур моря в июле, у берегов Исландии, следующие числа:

Северо-западный берег—от 7°,22 до 9°,61; восточный берег от 4°,44 до 5°,89.

Колебания в ходе полярного течения и нанос пловучих льдов на берега делают климат Исландии очень изменчивым. Может быть, нет страны на земном шаре, где бы средняя годовой температуры представляла более сильные колебания, чем на этом острове: иногда разность средней температуры от одного года до другого доходит до 5 и 6 градусов на западном берегу, и, вероятно, она бывает еще гораздо значительнее на северном и северо-восточном берегах, смотря по близости или отдаленности пловучих льдов: часто случается, что залив Акрейри, на севере Исландии, остается загроможденным льдинами до июля месяца. По наблюдениям Торлациуса в Стиккисгольме, на южном берегу фиорда Брейди, произведенным в период времени с 1845 до 1871 года, оказалось, что средняя температура года +2°,3; самая низкая температура -1°.3; самая высокая температура +4°,3.

Это непостоянство годовых климатов повторяется также и в средних температурах отдельных времен года: так, в Стиккисгольме средняя температура марта в 1846 году была +4°,5, а в 1866 году -10°9; следовательно, здесь мы видим для одного и того же месяца разность температуры, доходящую до 15 слишком градусов. Весна—самое неприятное время года в Исландии, особенно в течение второй половины мая, по причине сильных снежных метелей или буранов, дующих с северо-востока; но можно сказать, что весенние проливные дожди продолжаются все лето. Эта крайняя изменчивость исландского климата составляет важнейшее неудобство «Ледяной земли», так как ее следует считать главной причиной голодух, которые остановили движение народонаселения и не позволили Исландии получить то важное значение, какое должно бы было принадлежать ей по другим её естественным условиям. Средняя температура на юго-западе и на севере Исландии (по Шелю, Гумбольдту, Сарториусу, Прейеру и Циркелю) представляет следующие цифры:

Рейкиавик. Температура года: +4°,5; самого теплого месяца (июля): +13°,5; самого холодного месяца (февраля): -2°,1; крайность тепла: +21°,25; холода: —16°,25.

Акрейри. Температура года: +0°,58; лета: +13°,5; зимы: -6°,2; крайность тепла: +24°; холода: -34°.

Зима в Исландии продолжительна, и не столько холод, сколько длинные ночи делают ее особенно тягостной; впрочем, северные сияния часто освещают небо в направлении к Гренландии (так, например, в 1750 и 1751 годах, по Горребо, было 151 полярное сияние в течение 606 дней). Летом вечерняя заря сливается с утренней, и снега, освещаемые через горизонт, благодаря отражению неба, блистают пурпурным светом: тогда все кажется сверкающим—горы, плато и даже самая равнина.

Еще недавно исландцы не употребляли для поделок другого леса, кроме пловучих деревьев, приносимых южными течениями, и которые они воображали растущими где-то на отдаленных песчаных мелях. Они находили во множестве на морском берегу лес одного вида ели, который употреблялся ими на фабрикацию мебели и разного рода орудий, да и в другом лесе, необходимом для постройки и для отопления домов и церквей, у них не было недостатка. Но в настоящее время минеральное топливо, доставляемое их торфяными болотами, и норвежская ель заменили этот пловучий лес в домашней экономии страны. Исландия, изобилующая лугами, которые дают крестьянам превосходное сено, почти совершенно лишена древесной растительности, или, вернее сказать, как выразился один путешественник, «леса там еще есть, но нет более деревьев, потому что это название не может быть применено к деревянистым растениям, прозябающим в её долинах». Однако, это уже преувеличение: в некоторых защищенных от холодного ветра местностях существуют ивы, березы, рябины. В одном из садов Рейкиавика с гордостью показывают обыкновенную рябину (Sorbus aucuparia), ствол которой имеет около дециметра толщины и которая раскинула свои ветви на высоте 4 или 5 метров. В окрестностях «города» Акрейри исландцы ходят любоваться двумя деревьями, двумя ясенями, которые поднимаются почти до высоты 8 метр.: эти два экземпляра занимают почетное место между исполинами растительного царства Исландии. В долине реки Сулы, на южной покатости плоскогорья Ватна-Иокуль, одна береза по вышине может поспорить с этими ясенями, а недалеко оттуда виден настоящий лес. Существуют также леса (skogar) в северных областях острова, по краям речных извилин, хорошо защищенных от ветра. Следуя вдоль берега реки Фниоска, впадающей в залив Эйя-Фиорд, путешественник Циркель имел удовольствие ехать верхом в продолжение трех четвертей часа под ветвями берез, которые поднимались метров на 5 или на 6 от земли; он мог воображать себя перенесенным в леса центральной Европы, тем более, что он слышал там также пение птиц, прилетевших с континента. Средняя температура низменных частей Исландии, без сомнения, достаточно высока для развития древесной растительности, и если деревья на острове редки, то причиной тому сильные бури и проливные дожди, бесплодие лав и отчасти беспечность жителей, которые не хотят дать себе труда заняться разведением и воспитанием деревьев. В средние века юго-западные области страны были усеяны лесами, и старинные саги рассказывают, не придавая этому значения необыкновенного факта, что строители домов и даже судов вырубали нужные им бревна в соседних лесах. Олафсон и Пальсон, которые сами видели дерево в 12 метров вышины, слышали также от местных жителей об одном судне, построенном из дубового леса, которое было спущено в заливе Гваль-Фиорд, на севере от Рейкиавика, и оттуда отплыло к берегам Норвегии. В своих многочисленных путешествиях эти исследователи встречали остатки значительных железоплавильных заводов: по их мнению, никому иному, как плавильщикам железной руды и угольщикам, следует приписать истребление существовавших прежде лесов, от которых теперь не осталось ничего, кроме старых пней, гниющих среди торфяных болот.

Флора Исландии не заключает ни одного вида, который был бы свойствен исключительно ей одной; все её виды происходят с континентов Европы, Азии или Америки, но преимущественно Европы; по своему растительному царству этот остров составляет часть мира скандинавского и британского. То же самое нужно сказать и об исландской фауне, которая имеет существенно европейский характер и гораздо менее богата, чем фауна ближайших к Европе островов и полуостровов. Некоторых классов животных здесь совсем нет. Так, например, вы не найдете здесь ни одного дневного мотылька, хотя ночных бабочек открыто двенадцать видов. Точно также пресмыкающихся, змей, ящериц, лягушек, до сих пор никто еще не видал на острове. Но если различные виды животных здесь гораздо менее многочисленны, чем на континенте Европы, то есть и такие, которые кишмя кишат: таковы мошки и комары, которые делают некоторые части Исландии почти необитаемыми. Миватн, то-есть «озеро комаров», находится в одной из этих страшных областей, рассказывают, что в давния времена один начальник края, желая отомстить своему врагу, связал ему руки и ноги и стащил его голого на островок этого озера, где комары скоро превратили несчастного в бездыханный труп.

Исландские птицы почти все однообразных цветов—белого, серого или бурого, и заключают, кроме 25 видов, привезенных из Европы, 84 туземных вида, из которых больше половины принадлежат к отряду плавающих. Этот отдел животного царства, как кажется, сильно уменьшился в числе в течение нынешнего столетия. Большой пингвин уже не существует в Исландии, и натуралисты, объезжавшие весь остров в поисках этой птицы, находили только её кости. Другие виды стали ныне редки, особенно во внутренней части острова, где, впрочем, крылатый люд, кажется, никогда не был особенно многочислен. Некогда очень искусные в дрессировании кречетов,—доказательством чего, между прочим, служит тот факт, что хищники этой породы, присылавшиеся каждый год датским королем в дар сокольничьему двору французских королей, получались из Исландии,—островитяне истребили охотой множество этой птицы; но не столько соколиная и другая охота, сколько систематическая кража яиц, практикуемая туземцами, была причиной того, что некоторые породы пернатых сократились до небольшого числа особей. А между тем во многих частях морского прибрежья птицы составляют главное богатство, и без них эти области сделались бы почти необитаемыми, они дают перья, пух, яйца, мясо, жир, и если бы местные жители вдруг лишились этих сокровищ, составляющих для них важнейший источник пропитания, они не могли бы более поддерживать в своем диком, бесплодном отечестве тяжелую борьбу за существование, потому что домашней птицы в крае мало. Вместо торфа или приносимого водами пловучего леса, прибрежное население утилизирует, как топливо, высушенную морскую птицу, а для растопки употребляет жирные, хорошо горящие перья буревестников. Архипелаг Вестманна—главное средоточие этой эксплоатации животного топлива. В день, назначенный для охоты, жители нападают с дубинами на пингвинов, морских рыболовов, тупиков, которые спят стаями на карнизах утесов, и производят между ними страшное избиение.

Птица гага считается одним из драгоценнейших сокровищ острова, и в этом нет ничего удивительного, потому что голые скалы, которые не могли бы давать их владельцам никакого урожая, приносят каждый год, и при том без всяких издержек, от тридцати до сорока тысяч франков дохода в виде гагачьего пуха. Оттого и приняты всевозможные предосторожности, чтобы обеспечить сохранение этой важной в экономическом отношении породы пернатых. Не только запрещено охотиться на гагу, но даже не позволено стрелять по близости её местопребывания, чтобы не пугать птицу; последняя делается до такой степени ручною, что часто подпускает к себе на близкое расстояние и даже дает себя ласкать человеку. На острове Вигр, близ залива Иза-Фиорд, дом владельца усеян птичьими гнездами; гаги занимают все свободное пространство на дверях и окнах. Впрочем, наседки спокойно позволяют брать из-под них насиживаемые яйца; обыкновенно им оставляют только одно или два яйца, ради поддержания рода.

Из сухопутных млекопитающих, кажется, только два или три могут считаться туземными видами Исландии—обыкновенная мышь, полевая мышь и, может быть, лисица; но последняя, может статься, была перенесена на остров пловучими льдинами. Европеец не переселил с собой в Исландию всех своих домашних животных. Он даже потерял некоторых из них: так, свинья, которая жила у него в средние века, теперь исчезла из края; кошки и козы стали очень редки. Лошади, введенные в стране, переродились, под влиянием климата, в совершенно особую породу. Умеренные в пище, терпеливые, сильные, они необыкновенно выносливы, не знают усталости и в неудобных или опасных переходах умеют инстинктивно находить дорогу с такою верностью, что всадник всегда предоставляет коню самому избирать путь. Эти лошадки высоко ценятся в Англии, не только за их понятливость и смирный, послушный нрав, но также за их маленький рост, который их делает особенно пригодными для работ в копях и рудниках. Вывоз этих животных за границу составляет одну из главнейших отраслей исландской торговли. Так, например, в 1875 году было вывезено из Исландии в Англию 3.500 лошадей, общая ценность которых простиралась до 1.500.000 франков.

Северные олени тоже были введены в Исландии слишком сто лет тому назад, именно в 1770 году. Из них остались в живых только трое, но эти три экземпляра расплодились в таком множестве, что потомков их встречали впоследствии большими стадами во всех частях острова, и жители должны были, наконец, подумать о том, как бы избавиться от них. В самом деле, исландцы не имеют причины радоваться этому увеличению их фауны, так как северный олень не может служить им упряжным животным при тамошней неровной почве, везде изрезанной оврагами и речками; при том же частые дожди беспокоят это жвачное животное: шерсть его легко переносит снег, но не дождевую воду, струящуюся потоками. Когда зима очень сурова, северные олени делают нашествие на обработанные поля юго-западной полосы, где они отыскивают мох под снегом. Дикия овцы также встречаются в окрестностях Нупстата, на юге от плоской возвышенности Ватна-Иокуль.

После лошадей, самое драгоценное животное для исландца—бараны, и он обладает, пропорциально, более значительным количеством этого домашнего скота, чем все другие народы Европы (во всей стране насчитывается около 800.000 овец); однако, в последнее время, именно с половины текущего столетия, число баранов на острове сильно убавилось вследствие частых эпизоотий. Мало того—эти животные оказываются виновниками одной очень тяжкой болезни, которая часто развивается у туземцев. Паразит, называемый Coenurus echinococcus, существует во множестве у баранов и превращается в солитер в теле собаки, которая, в свою очередь, может передать его человеку. В 1871 г., вследствие медицинского отчета доктора Краббе, который убедился в тожестве пузырчатой глисты у барана и у человека, старались уменьшить число собак при помощи обложения владельцев их большим налогом, и население было предостережено относительно опасного паразита.

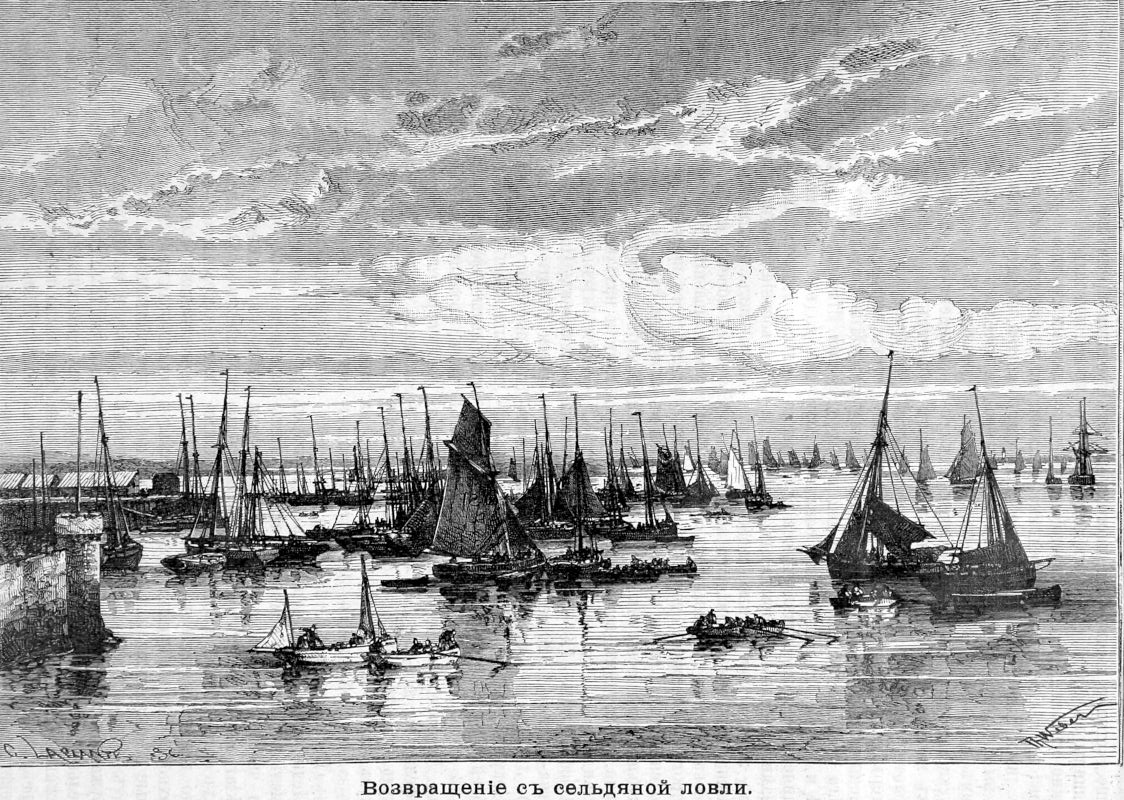

Окружающие Исландию морские воды очень богаты рыбой; но не одни жители страны пользуются этими сокровищами моря. Около пяти тысяч исландцев занимаются ловлей лососей в реках и трески в заливах, преимущественно на западных берегах или на так называемых «Золотых берегах», вблизи которых находятся рыбные мели; заводы для сушки и соления рыбы встречаются по краям всех бухточек, где только могут приставать рыболовные шлюпки. Но, кроме исландских рыбачьих ладей, в эти воды приходят также суда скандинавские, английские и французские (последние в гораздо большем числе сравнительно с другими) ловить треску и апокалу, или акулу арктических морей; жир этого животного, которое ловят на глубинах от 500 до 600 метров, очень ценится, как превосходный материал для приготовления мыла, а из кожи его исландцы делают сандалии или башмаки, замечательные необыкновенною гибкостью и легкостью. В годы обильного улова западные бухты Исландии усеяны рыболовными судами: так, например, в 1869 году их насчитывали не менее 3.180 на одном только заливе Факса-Фиорд, между двумя полуостровами, называемыми по имени города Рейкиавика и горы Снефельс-Иокуль. Одни французские рыболовы, в числе 7.000, снарядили целый флот, состоявший из 269 судов, каждое вместимостью, средним числом, в 60 тонн, и конвоируемый, для безопасности, тремя маленькими военными кораблями. В 1880 году французская рыболовная промышленность в Исландии дала следующие результаты: ходило на лов 269 судов, общая вместимость которых исчислялась в 24.729 тонн, а команда состояла из 4.556 человек; привезено рыбы 15.827 тонн, ценностью около 6.857.000 франков. С давних пор эти рыболовные экспедиции в Исландию считаются одною из лучших школ для образования опытных матросов,—и действительно, мало найдется морских областей, где бы моряку приходилось выказывать больше ловкости и хладнокровия, чем в соседстве этих берегов, усеянных подводными камнями и часто замаскированных туманами,—среди этих вод, волнуемых внезапными шквалами и штормами, дующими поочередно из всех точек горизонта. Места рыбной ловли в заливах Факса-Фиорд и Брейди-Фиорд, называемые также «Кладбищем судов», имели, кроме того, чрезвычайно важное значение для исландского народа, давая ему возможность поддерживать частые сношения с цивилизованными нациями Западной Европы. Внешняя торговля Исландии (1882 г.): ввоз—на 5.542.100; вывоз—на 5.198.460 фр.

Полагают, что до новейших нашествий Исландия во все времена была страною необитаемою, потому что до сих пор на острове не открыли ни малейших следов каменного и бронзового века: не найдено ни одного могильного кургана на высоких мысах или прибрежных утесах, ни одного дольмена среди песчаных равнин или торфяных болот. По всей вероятности, первые колонисты из Европы поселились на восточных берегах Исландии в конце восьмого столетия. Норвежцы, встречавшие этих европейских поселенцев, говорят о них, как об «отцах» (papas), то-есть монахах, и оставленные ими предметы церковные, колокола, посохи, книги духовного содержания, заставляют предполагать, что эти первые выходцы были германского происхождения. Затем в 825 году на остров проникли шотландские кельты; но настоящая колонизация «Ледяной земли» началась только в 874 году, четырнадцать лет спустя после нового открытия острова датским мореплавателем по имени Гардар. Норвежские предводители, спасаясь от меча Гаральда Длинноволосого, который хотел покорить их своей власти и обратить в христианскую веру, собрали своих родных, слуг и друзей и вместе с ними отправились искать себе какого-нибудь отдаленного убежища. Таким убежищем послужила им Исландия, где они и основали языческие общины, которые сохранили долее, чем Норвегия, старые песни и сокровищницу древних преданий. Вероятно, потомки кельтских иммигрантов не были истреблены новыми пришельцами, потому что до сих пор сохранилось много наименований ирландского происхождения в местной топографии, и даже какой-то Патрик оставил свое имя одному заливу на северо-западном полуострове, называющемуся поныне «фиордом Патрика»—Патрекс-Фьертр. Архипелаг Вестман, Vestmannaeyjar, то-есть «острова западных людей», также носит наименование, которое норвежцы применяли некогда к морякам с острова Эрина. Епископ Уно фон-Троиль, живший в прошлом столетии, приводит одно древнее народное предание, гласящее, что ирландцы, теснимые скандинавами, принуждены были покинуть страну, но, уезжая, зажгли огнедышащие горы: с той поры, по словам предания, на острове пылают подземные пожары и выливаются из кратеров потоки расплавленной лавы.

В 1000 году альтинг (народное собрание) принял христианство, как национальную религию; во многих частях острова были основаны монастыри, но древняя религия продолжала держаться в виде различных языческих обрядов, и старый бог Тор еще долго после того был предметом почитания среди туземного населения. Имя его встречается во многих родовых или фамильных прозвищах, и к нему обыкновенно взывали исландцы о помощи в делах, требовавших силы или отваги. Еще в первой половине нынешнего столетия исландские пасторы, число которых доходило до трех сот, были в то же время кузнецами: как во времена древних скандинавов, кузнечное мастерство и совершение религиозных обрядов были поручаемы одному и тому же лицу, бывшему одновременно ремесленником и чародеем.

До половины тринадцатого столетия островитяне сохраняли свою политическую независимость, и республика, управляемая, впрочем, богатыми собственниками, продолжала существовать. То была эпоха великого процветания Исландии. Если верить народному преданию, остров, северная часть которого была в то время самая населенная, имел не менее ста тысяч жителей, и местное самоуправление давало гражданам, членам разбросанных общин, возможность развивать и проявлять на деле все свое индивидуальное достоинство. В царстве непроглядных туманов и вечных снегов, близ полярного круга и плавающих ледяных гор и равнин арктического моря, свобода производила те же плоды, как и под ясным, теплым небом Италии: несмотря на свое уединенное положение среди океана, маленькия группы исландских семейств также принимали участие в общем движении человеческого прогресса, подобно мелким итальянским республикам и фламандским коммунам: любовь к науке и литературе была у них распространена повсеместно; поэты и бытописатели, как например, Снорри Стурлезон, воспевали или описывали славные деяния и национальные традиции, и им-то мир обязан сохранением «Эдды», драгоценной скадинавской эпопеи. Таким образом Исландия может предъявлять права на принадлежащую ей роль в истории человечества; так, например, ученые исследователи полагают, что именно на этом острове следует искать первое начало учреждения суда присяжных; возможно также, что воспоминания о давних сношениях Исландии с Гренландией и Винландией оказали решительное влияние на ум Христофора Колумба, во время посещения им острова Тиле (Туле) в 1477 году: может быть, Эрик Рыжий, Лейф Счастливый, Торфин Карлссфуэ были непосредственными предтечами великого мореплавателя, вновь нашедшего Новый Свет. Точно также итальянцу Джиованни Габотто, знавшему Исландию, может быть, не безъизвестно было, когда он открыл Ньюфаундленд, что этот остров ранее был дважды открыт исландцами, и что они именно дали ему сохранившееся до ныне название Fundu Nyia Lanci, то-есть «новооткрытой земли».

В 1262 году Исландия утратила свою независимость; духовенство её, подчиненное иностранным епископам, уговорило жителей провозгласить короля норвежского своим «первым графом» (jarl), и это соединение под владычеством одного короля кончилось для острова настоящим порабощением, сначала Норвегией, а потом Данией. С той поры исландцы должны были постоянно вести борьбу против злоупотреблений представителей власти, и, будучи управляемы чужеземными законами, они мало-по-малу утратили ту свободу действия, которая в Исландии более чем где-либо необходима, по причине бесплодия почвы и враждебности стихий. Различные народные бедствия следовали одно за другим, и некоторые части острова обратились в безлюдные пустыни: голодухи, эпидемические болезни, «черная чума» часто делали страшные опустошения в рядах островитян; в 1707 году оспа похитила около восемнадцати тысяч исландцев; опустевшия деревни обращались в груды развалин; в 1759 году от голоду погибло десять тысяч жителей, затем в 1783 году разразилась новая катастрофа—большое извержение вулкана Скаптар-Иокуль. Чужеземные нашествия тоже много способствовали общему обеднению и несчастию. В четырнадцатом веке английские пираты утвердились в архипелаге Вестманн и оттуда делали внезапные набеги на берега соседней большой земли, где грабили церкви, захватывали в плен крестьян, с целью получить выкуп, или даже продавали пленников в рабство. Еще в 1627 году варварийские морские разбойники сделали высадку на главный остров этого архипелага, похитили часть жителей и перебили тех, которые пытались оказать им сопротивление. При этом строгая торговая монополия отделяла Исландию от остального мира и препятствовала ей находить, посредством обмена своих произведений, источники, необходимые для возвращения прошлого богатства и благосостояния. В конце восемнадцатого столетия Исландия находилась в высшей степени своего упадка: в 1786 году на всем острове насчитывалось только 38.142 жителя, то-есть немногим более половины нынешнего его населения; в 1808 году местная независимость была провозглашена в Рейкиавике, но после того опять восстановлено датское управление, и только в 1874 году, в котором совершилось тысячелетие со времен норвежской колонизации, Исландия снова приобрела, по отношению к Дании, некоторого рода политическую автономию. Но уже с 1854 года закон освободил местную торговлю, дозволив негоциантам всех стран принимать в ней участие без всяких ограничений. Многочисленная партия стремится к восстановлению древней исландской республики, но эта республика была бы аристократией, состоящей из дворянских родов. Из среды этих родов набираются почти все чиновники. Последние по большей части принимают фамилии, по европейскому обычаю; большинство же туземцев носят имя отца, с прибавкой son для сыновей и dottir для дочерей.

Исландцы вообще народ рослый; лицо у них круглое, лоб высокий, обрамленный густыми волосами; глаза серые или голубые, смотрят неласково; походка тяжелая, манеры грубые. Что касается женщин, то они, по большой части, если не красавицы, то по крайней мере миловидны; их длинные, шелковистые белокурые волосы падают многочисленными прядами на плечи и прикрыты маленьким током из черного сукна с висящею назади шелковою сеткой. В праздничные дни, этот прелестный головной убор заменялся прежде кокошником, похожим на митру, который был загнут вперед и совершенно скрывал шевелюру. Корсаж с аграфами, которые застегиваются только в нижней части, украшен бархатными и серебряными галунами, иногда довольно ценными. В Исландии, как и в других скандинавских странах, сохранился еще обычай, по которому невеста несколько месяцев живет под одной кровлей со своим женихом, для того, чтобы молодые люди могли близко узнать друг друга и во-время разойтись, если любовь прекратится. Около одной пятой детей родятся вне брака.

Браки между родственниками—очень обыкновенное явление в большей части местностей Исландии; несмотря на то, между населением её слабые здоровьем встречаются чрезвычайно редко. Но смертность на острове очень велика, да иначе и быть не может: детей там, уже на третий день по рождении, матери отнимают от груди и затем кормят их единственно коровьим молоком, рыбой и грубым мясом. В архипелаге Вестманн, на обитаемом острове, который туземцы называют Геймей или «Родимым островом», большая часть новорожденных умирают от кунвульсий, как дети на Сент-Кильде. Медики приписывают эту страшную смертность убийственной атмосфере хижин, где птичий кал служит единственным топливом, и где даже лампа еще недавно состояла из тела какой-нибудь птицы, обмазанного вонючим жиром и в которое втыкался фитиль. Смертность детей на острове Вестманн значительно уменьшилась с тех пор, как построили родильный дом, где матери и новорожденные проводят несколько недель и где они дышат чистым воздухом. Остров Гримзей, лежащий в непосредственном соседстве с сплошными полярными льдами, также приобрел печальную известность некоторыми свойственными ему болезнями. Большая часть приезжих из самой Исландии заболевают там особым видом скорбута и в короткое время умирают, если не успеют спастись бегством.

Замечательно, что в этом суровом климате Исландии чахотка почти неизвестна: доктор Финзен встретил только шестерых чахоточных, в том числе четырех исландцев, на 7.539 больных, которых он пользовал на острове. Большинство медиков полагает, что этот иммунитет исландского населения в отношении чахотки должен быть приписан пище, которая состоит из молочных кушаний, ржаного хлеба и сушеной рыбы, к которой иногда, довольно редко, прибавляется баранина. Но, взамен того, грипп или эпидемический бронхит—очень распространенная болезнь, от которой погибает сравнительно наибольшее число ирландцев. Эта эпидемия, всегда щадящая иностранцев, появляется преимущественно летом и делает этот сезон самым опасным временем года; треть смертных случаев обыкновенно приходится на три летних месяца; февраль, столь нездоровый в южных странах Европы, в Исландии, напротив, самый здоровый: в этом месяце здесь бывает всего меньше больных. Цынга, проказа, бугорчатая или слоновья проказа (Elephantiasis) до сих пор еще не исчезли с острова.

Оценки народного характера туземцев существенно разнятся, смотря по национальности путешественников, по оказанному им приему или, наконец, по успешности их научных исследований. Однако, можно сказать, что вообще исландцы отличаются достоинством, осторожностью, мужеством; но их обвиняют в том, что они очень подозрительны и, кроме того, подобно своим единоплеменникам, норвежцам, и своим родичам по союзу, французским нормандцам, большие охотники до сутяжничества: кровавые единоборства былых времен, дуэли, ордалии или суды Божии сменились в наши дни судебными процессами. Чтобы ни говорили, однако, об их недостатках, исландцы, как ни малочисленны они среди цивилизованных европейцев, занимают, между последними, без сомнения, одно из первых мест по силе ума, глубине мысли, любви к знанию. Рассказывают, что островитяне в прежнее время имели привычку собираться вместе, чтобы слушать публичное чтение их Gamba-Sagar, то-есть национальной истории; некоторые поэты, преемники древних скальдов, певших на празднествах, изощрялись в искусстве чтения, в дикции, чтобы очаровывать слушателей; другие, как, например, Семундур, творец «Эдды», держали школы, куда дети со всех сторон приходили учиться. Во многих домах можно встретить наивные произведения живописи и скульптуры, напоминающие главнейшие события отечественной истории, и здесь-то преимущественно откопали те пятьсот исландских саг или народных сказаний, из которых теперь ученые почерпают нужные им сведения в Копенгагенской публичной библиотеке; может быть, еще много драгоценных рукописей ревниво хранятся в каких-нибудь boers, или фермах, внутри страны. У крестьян некоторых округов западной части острова так сильно была развита страсть к историческим сочинениям, что они имели в своей среде писателей, специально занимавшихся составлением компиляций из исторических записок. Чтение и игра в шахматы были их любимым развлечением в длинные зимние вечера. Книгопечатание было введено в крае с 1531 года, еще до обращения исландцев в лютеранство. В наши дни научное движение находит сотрудников в исландских деревнях, даже в уединенных фермах и на островках морского прибрежья; один из туземных жителей, Арн Магнусон, завещал часть своего состояния исключительно на издание всех памятников исландской литературы; путешественник немало бывает удивлен, когда в каком-нибудь «гиперборейском поселке» встречает людей, изучающих еврейский, персидский, даже китайский язык. Уже более столетия, как остров имеет свою периодическую прессу и свое литературное общество. Что касается элементарного образования, то оно так распространено в народе, что пасторы отказываются венчать неграмотных, когда те являются к ним для совершения брачного обряда. В Рейкиавике и во всех других торговых местечках жители владеют датским языком так же хорошо, как и своею природною речью; но в деревнях, особенно вдоль восточных берегов приморья, население употребляет только один исландский язык: здесь им говорят чище, чем в других местах, с известными акцентом и размером, которые приближают его к норвежскому наречию. Что касается формул вежливости на латинском языке, введенных пасторами, то они и теперь еще в обыкновении у исландских поселян.

Единственные в этом отношении между народами Европы, исландцы приняли ограничительные меры против крупного землевладения. В силу закона 1884 г., всякий собственник, не обработывающий сам свою землю, обязан сдавать ее в аренду. Надеются этим способом увеличить площадь земель под культурой и облегчить возрастание населения. Тем не менее, исландцы, относительно, довольно многочисленны и за пределами своего острова, который, однако, кажется им, как гласит народная поговорка, «лучшею землей, какая только освещается солнцем». Значительная пропорция молодых людей, отправляющихся в Копенгаген для поступления в средние и высшие учебные заведения, остается в Дании, где им открывается более широкая карьера: отец знаменитого ваятеля Торвальдсена был один из таких покинувших родину островитян. Эмиграция в собственном смысле тоже довольно значительна, и теперь исландскую речь можно услышать на берегах больших канадских озер, в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, на плоской возвышенности Большего Соляного озера. Одна исландская газета издается в Киватине, на берегах Северной Красной реки: подобно валлийцам, исландцы пытаются основывать в Новом Свете колонии, где они будут иметь возможность завоевать себе, наконец, материальное благосостояние и сохранить во всей их чистоте национальные обычаи, предания и язык своих предков.

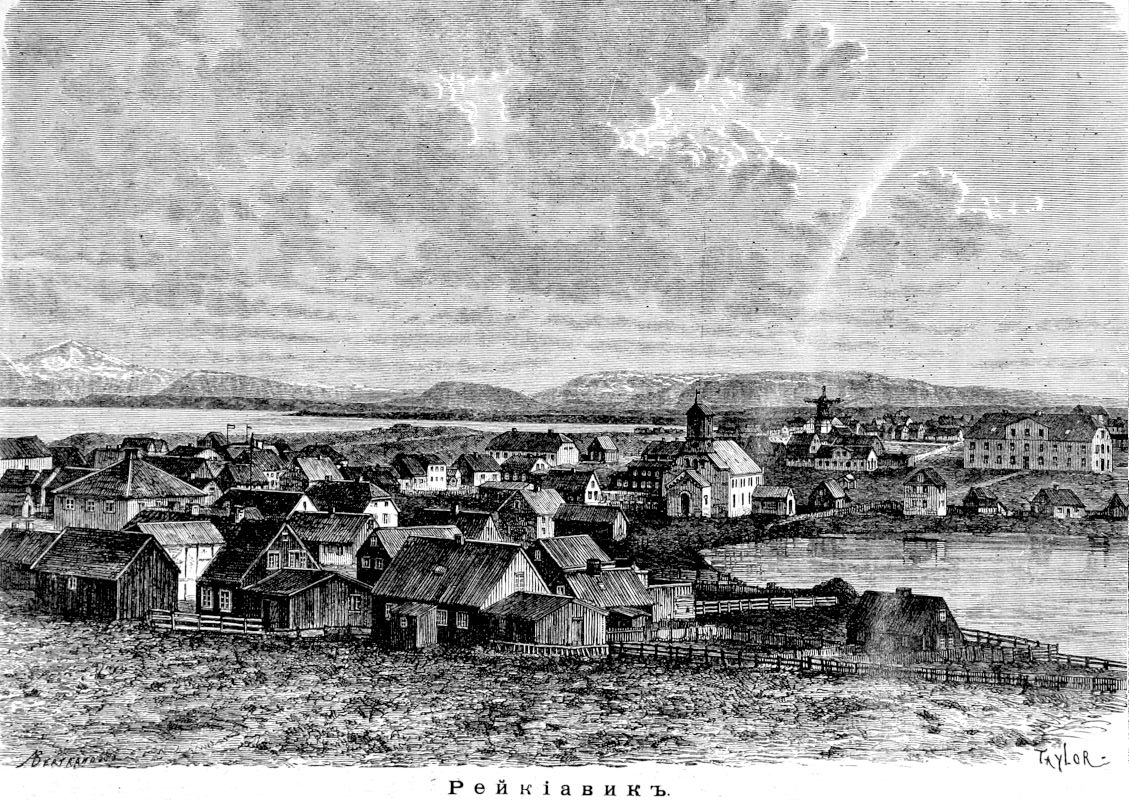

Городов в Исландии нет, если не считать таковым столицу острова, Рейкиавик, где в настоящее время насчитывается около 3.900 жителей. Еще в 1752 году это была не более, как уединенная ферма, хотя первые колонисты из Норвегии поселились здесь уже в 874 году; как главное место острова, Рейкиавик сменил деревушку Скальгольт, лежащую в долине Гвиты, между равниной Гейзеров и морем. Местечко Тингвеллир, на северной оконечности озера Тингвалла, также считается своего рода столицей, по причине близкого соседства горы Легберг: в этом месте происходило, в 1873 году, народное собрание, на котором была выработана конституция автономной Исландии.