Глава IV Адриатические провинции.

Горициа, Триест, Истрия, Далмация.

Бассейн реки Изонцо, полуостров Истрия, далматинское побережье и принадлежащие к нему острова составляют часть Австро-Венгерской монархии, хотя они лежат на противоположном склоне гор и населены другими народностями. В этих областях, обращенных к Адриатическому морю и отделенных от северных равнин широким валом Альп, немец и мадьяр являются не более, как иностранцами, а между тем они-то именно и властвуют на берегах Кварнарского залива,

«Cheltalia chiude ei suoi termini bagna»

(Который замыкает Италию и омывает её пределы).

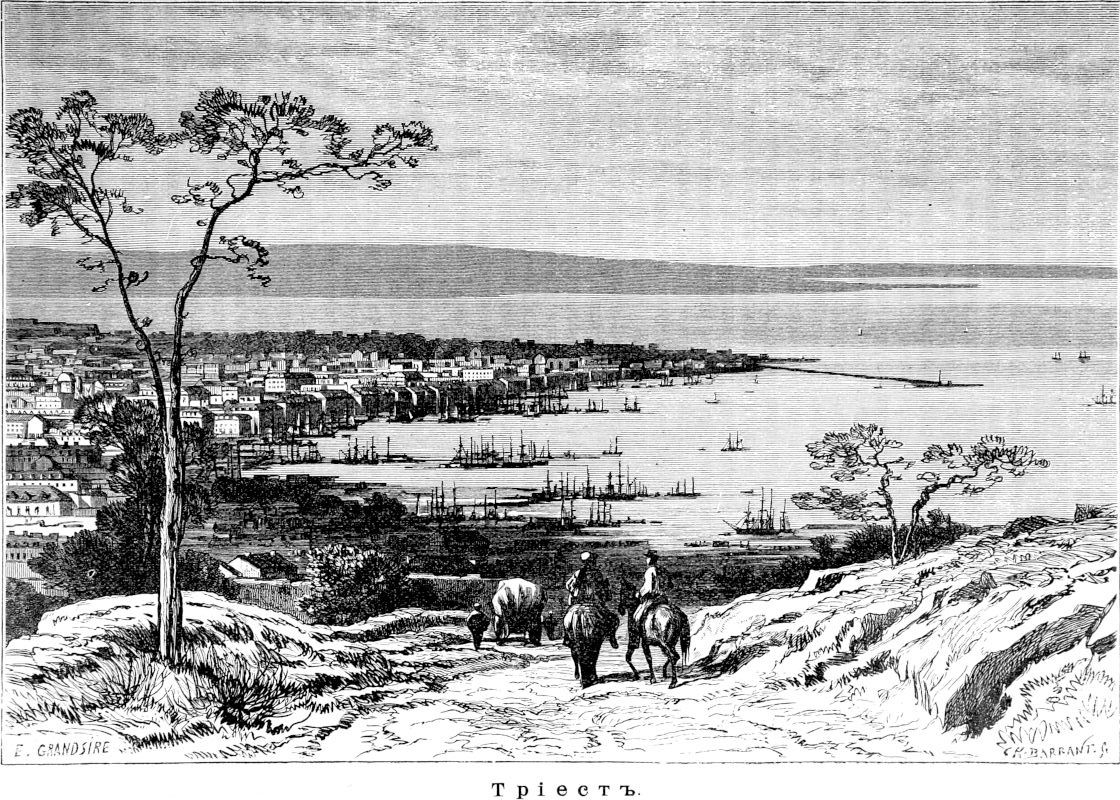

Истрия, также, как весь бассейн Изонцо, входит в состав Австрии или Цислейтании, тогда как восточный берег Кварнаро, от Фиуме (река) до хребта Веллебиц или Велебит, состоит под верховною властью Венгрии. Понятно, впрочем, как важно для обоих больших дунайских государств иметь порт на Адриатике. Владея Триестом, немецкая Австрия может свободно сообщаться с остальным миром, от которого она иначе была бы совершенно отделена, и, сверх того, она имеет возможность угрожать Италии в одно и то же время посредством армий, спустившихся с альпийских горных проходов, и посредством флота, вышедшего из верфей Истрии. С своей стороны, Венгрия, проведя железную дорогу, соединяющую ее с Фиуме (Рекою), тем самым открыла себе путь к морю; эта энклава побережья Адриатики энергично оспаривается у неё славянами Хорватии.

Но побережье Далмации, удаленное от северной оконечности Адриатического моря, очевидно, не может быть полезно немцам долины Дуная в смысле облегчения их сношений и их торгового обмена с остальною частью земного шара. Из всех владений Австро-Венгерской монархии ни одно не было, до присоединения Боснии и Герцеговины, отделено таким странным образом от политического туловища империи, как эта провинция. Вообще, во всем свете нет страны, границы которой были бы проведены более нелепо, более противно законам естественной группировки и племенному сродству народов. Далмация, узкая береговая полоса, окаймляющая восточные воды Адриатики, очевидно, находится в неразрывной связи с соседними странами Фрако-Эллинского полуострова, так как она состоит из тех же формаций, орошается теми же самыми реками и населена народами одинакового происхождения. Однако, если бы ей пришлось соединиться с какою-либо другою страною, помимо славянских земель, лежащих внутри материка, то она, понятно, скорее всего связала бы свою судьбу с судьбою Италии, по причине общего моря, омывающего оба берега, по причине судоходства, постоянно поддерживающего взаимные сношения двух народов, и, наконец, по причине общности языка и нравов, явившейся у некоторых населений поморья, вследствие продолжительного торгового обмена и политических отношений. В самом деле, большая часть Далмации в течение долгого времени составляла венецианское владение, и даже республика Рагуза (Дубровник), сохранявшая политическую самостоятельность, в сильной степени испытала на себе итальянское влияние. Впоследствии игра случая и сила оружия отдала далматинское побережье в руки французов, затем оно перешло под власть австрийцев, которые и до сей поры продолжают владеть этою областью, в ожидании того времени, когда народы, сделавшись автономными, получат возможность группироваться между собою и образовать федеративные союзы по собственному желанию. Впрочем, легко понять, почему Далмация не могла сохранить свою независимость в различных перипетиях европейских войн. Славянские населения поморья, рассеянные на полосе значительного протяжения, не имели между собой достаточной материальной связи для того, чтобы во-время помогать друг другу против нападений извне; они не могли также рассчитывать на поддержку со стороны своих единоплеменников, живущих внутри материка, от которых они были отделены стеною крутых, диких гор, без всяких дорог. Бывшая Иллирийская республика Рагуза жила в постоянной тревоге, в вечном страхе за свое существование. Городские ворота отворялись только на несколько часов в продолжение дня, и из опасения, чтобы главный сановник республики не увлекся любовью к власти и не задумал какой-нибудь измены отечеству, его сменяли каждый месяц. В наши дни обе половины Австро-Венгерской монархии, Цислейтания и Транслейтания, оспаривают друг у друга право владения далматинскою территориею. Мадьяры требуют ее себе, как достояние «короны св. Стефана»; но австрийцы одержали верх, благодаря благоразумию венгерских государственных людей, которые боятся увеличивать славянский элемент в своем королевстве. Что касается далматинцев, то они желали бы видеть свою страну соединенной в «триединое королевство» с другими славянскими провинциями монархии.

Этот спорный край есть сравнительно самый бедный во всей империи; несмотря на его значительное протяжение, несмотря на его многочисленные порты и теплый, южный климат, он менее населен, чем всякая другая страна Австро-Венгрии, за исключением области высоких Альп. Но истриотское прибрежье и территория Горициа или Герц, в бассейне реки Изонцо, принадлежат к числу многолюдных провинций: здесь население скучено большими группами по берегу моря и на прибрежных равнинах, над которыми господствуют дикия плоскогорья Карста или Карсо.

| Пространство, кв. километ. | Население 31 декабря 1890 г. | Число жител. на 1 кв. километр | |

| Горициа (Герц) и Градиска | 2.927 | 220.308 | 75 |

| Триест, с округом | 96 | 157.466 | - |

| Истрия | 4.951 | 317.610 | 64 |

| Фиуме и территория | 20 | 30.337 | - |

| Далмация | 12.863 | 527.426 | 41 |

К югу от Триглава (Терглу или Трикорно), который называют «границею трех рас», полуразрушенный фундамент, поддерживающий альпийские цепи, продолжается на юг и юго-восток до соединения с Шаром и другими горными группами Фрако-Эллинского полуострова; но в Истрии этот пьедестал, разрезанный на широкия плато с правильными контурами, служит теперь основанием только отдельным утесам, цепям холмов да нескольким уединенным горам, из которых особенно замечательна Нанос, или Монте-Ре (царская гора), названная так, говорят, потому, что Альбоин, король лонгобардов или ломбардов, водрузил на ней свой меч, в знак завоевания, в 568 г. Это плоскогорье, которое до сей поры носит свое древнее кельтское название Карсо или Карсиа, то-есть «каменная земля» (по-хорватски Крас, по-немецки Карст), совершенно отделяет узкую береговую полосу небольших плодоносных долин, обращенных к морю, от равнин, орошаемых рекою Савою и её притоками; только одна брешь в этой каменной стене делает возможным сообщение между обоими склонами: это Nauportus Страбона, или Верхнелюблянский хребет, где сходятся дороги, идущие из Герца, Триеста, Фиуме (Реки) к Германии, через Любляну (Лайбах). Этот горный проход, который, как показывает история, уже со времен римской эпохи служил торговым трактом и военным путем, составляет на северо-востоке истинные ворота Италии, и патриоты Апеннинского полуострова не переставали требовать присоединения этой местности к их отечеству.

Карст, или Карсо—это плоская возвышенность, единственная в Европе по своему хаотическому виду, по странным неровностям своих изборожденных трещинами скал: хотя в углублениях её поверхности не видно следов древних ледников, но она так же усеяна каменными глыбами и грудами мелкого камня, как и долины, служившие некогда ложем глетчеров и заваленные моренами. Там и сям на этом обширном плоскогорье высятся каменные стены, неправильные обелиски и пирамиды, кучи больших камней, похожия на грубо-сделанные статуи; но почти везде остроугольные известковые массы, окруженные отвалившимися от них обломками, производят впечатление страшного беспорядка. Там, где не проведены, с огромными издержками, дороги через груды каменных развалин, ходьба очень затруднительна, а в некоторых местах совсем нельзя пройти, по причине глубоких ям, или жерл, которые открываются со всех сторон на поверхности этой каменистой пустыни и даже на скатах холмов. Эти пропасти, известные у итальянцев под именем foibe, а у словен под именем «долин» (doline), отличаются всевозможными формами и размерами: одни из них имеют правильный вид воронки, другие похожи на колодцы, с вертикально обрезанными стенками; иные иссечены в форме амфитеатра и окружены рядами ступеней; так представлял себе Дант круги ада, нисходящие в бездны земли, на подобие опрокинутой вверх основанием пирамиды. Между этими долинами есть такия маленькия, что через них легко перескочить, и есть очень обширные, заключающие в себе большие рощи, даже леса; целые народы могли бы там поместиться, и соседния горы, брошенные в эти пучины, не наполнили бы их.

Все дождевые воды, падающие на поверхность Карста, стекают в эти ямы и пропасти, метко прозванные фриульцами inglutidores (поглощатели), и скопляются в них в виде временных луж или просачиваются через трещины скалы в подземные пещеры; но, спускаясь на дно, вода увлекает земляные частицы и остатки растений. Таким образом, в нижней части воронки отлагается небольшой слой наносной почвы: это земля, из которой жители Карста могут извлекать наибольшую пользу; на поверхности плоскогорья недостаток растительной земли, бесчисленные груды камней, ветер, дующий с страшною силою на высотах, делают земледелие почти невозможным, тогда как в углублениях поселяне находят плодородную почву, которую они могут удобно обрабатывать, даже тогда, когда над их головами бушует буря. Некоторые долины или фоибы содержат возделанные поля, окруженные со всех сторон крутыми стенами, где долго ищешь глазами тропинку, по которой могли сойти вниз волы, пашущие землю. Есть также жерла, где видны только две или три вскопанные грядки; в других посажена только одна виноградная лоза с ветвями, изогнутыми на итальянский манер, а дно пропасти все скрыто в зелени.

Как объяснить происхождение этих воронкообразных углублений, похожих на дыры всякой величины, оставляемые на поверхности шлаков пузырями газа? Естественнее всего предположить, что эти впадины образовались от действия вод и оседания известковых пластов: подобные явления провала встречаются во множестве на известковых горах, пласты которых принадлежат к тем же эпохам мелового периода, как и Карст, и при том во многих частях плоскогорья можно ясно различить, как скала обрушилась над скрытыми пропастями. Тем не менее, между современными геологами некоторые смотрят на эти расселины, как на результат обширных извержений минеральных вод, разрыхливших известковую массу. Красная земля, наполняющая все скважины и щели камня, и от которой полуостров Истрия получил название Istria Rossa, служит, по мнению этих геологов, доказательством действия горячих минеральных вод. Эта земля почти не содержит никаких следов органической материи, и потому можно с большою вероятностью заключить, что она образовалась в самой лаборатории глубоко лежащих слоев земной поверхности, там, где непрестанно происходят химические соединения и разложения.

В прежнее время плоская возвышенность Триестского Карста и Истрии была сплошь покрыта лесами: корни дубов проникали в трещины скал и извлекали из красной земли пищу, необходимую для их существования. Еще в конце прошлого столетия, при венецианском управлении, большой Монтонский лес занимал значительную часть центральной Истрии; кроме того, другие, менее важные дубравы были рассеяны на высотах, господствующих над восточною стороною Триестского залива. И теперь еще встречаются кое-где остатки этих обширных лесов, даже на Триестском Карсте, наиболее опустошенном из всех частей плоскогорья; близ деревни Томаи тянется лес на пространстве нескольких квад. километров, который местные жители прозвали «раем Карста». Во многих других местах вереск, мастиковый и терпентинный кустарник, можжевельник, ладанник переплетаются в густую, почти непроницаемую чащу и покрывают зеленью и цветами хаос камней, между которыми извиваются их корни. Замечательно, что флора Карста, хотя бедная особями, чрезвычайно богата по числу видов; в то время, как на самом прибрежье представители одного и того же вида часто занимают, как господствующее растение, обширные полосы, на плоскогорье Карст не редкость встретить пятьдесят или шестьдесят различных растений, находящихся только в одном или двух экземплярах, на пространстве каких-нибудь десяти квадратных метров: таково следствие смешения климатов, а, следовательно, и флор Германии, Италии и Хорватии.

В течение нынешнего столетия почти все леса были истреблены, выжжены пастухами, а зубы коз и овец не дали им возродиться; во многих местах Карст является теперь в страшной наготе, так что возникает вопрос, есть-ли возможность вновь развести лес в этой каменистой пустыне. Многие попытки этого рода, сделанные в эти последние годы, остались бесплодными,—одне по причине совершенного отсутствия растительной земли, которая была снесена ветром, другие, в гораздо большем числе случаев, по причине нерадивости поселян, которым было поручено дело облесения; но в некоторых местах насаждения дерев, произведенные ботаником Муцио Томмазини и другими настойчивыми людьми, как нельзя лучше удались. На одной из самых скалистых частей Триестского Карста, близ деревни Бассовица, расположенной на самом гребне горы, у подножия которой раскинулся главный портовый город Адриатики, мы находим уже молодые сосновые леса в полном развитии, не менее прекрасные, чем старинные дубовые рощи Липницы, находящиеся недалеко оттуда, на землях, принадлежащих императорскому конскому заводу. Впрочем, для того, чтобы опять развести леса на Карсте, достаточно было бы запретить беспорядочную пастьбу скота: всякое пространство плоскогорья, даже самое каменистое, если только оно хорошо защищено от овец и коз, мало-по-малу покрывается травою, мелким кустарником, можжевельником и другими деревцами; затем, с течением времени, на нем появляется даже дуб, снова завоевывающий свое прежнее владение.

Таким образом, разведение лесов на Карсте оказывается возможным, так как оно уже удалось на некоторых отдельных пунктах; сосна, ясень, акация, пробковое дерево были уже насаждены и привились миллионами на каменистой земле; некоторые предприимчивые люди кое-где пытались, и не без успеха, обращать бесплодную почву в пашни. Выбирая места, защищенные от ветра, и обводя их, сверх того, циклопическими стенами, они сбрасывают в какую-нибудь соседнюю пропасть тысячи камней, покрывающих землю, и мало-по-малу, благодаря неустанному труду, огороженное ими место принимает вид поля. Но эти земледельческие мелиорации пока еще редки, и почти везде Карст представляет бесплодную каменистую пустыню, где самые селения похожи на безобразные скалы. Станьте на краю плоскогорья, где-нибудь на высотах Бассовицы или Ончины, и вы увидите во всей его странности поразительный контраст, образуемый очаровательным, полным жизни поясом триестинского прибрежья с угрюмою, пустынною равниною Карста. По одну сторону—лазурные воды моря, рассекаемые многочисленными судами, извилистые бухты, обрамленные рядом дворцов, роскошные виллы, окруженные рощами и садами; по другую—голый камень, без малейшего ручейка, без всяких признаков растительности. Раздельная линия отчетливо обрисовывается между зеленым цветом обращенных к морю горных скатов и рыжеватою окраскою каменистой поверхности плоскогорья.

Гребень Карста, видимый из Триеста и направляющийся с северо-запада на юго-восток, идет параллельно общей оси западной части Иллирии, и в том же направлении цепи холмов, стоящие на плато, продолжаются к стороне Хорватских гор. «Снежная гора» (Sneznica, Albio, Nevoso, Schneeberg) Карниолии может быть рассматриваема, как южная граница Триестского Карста, так как на ней берет начало река, текущая на значительном протяжении под землей и принимающая в себя воды каменистого плоскогорья. На запад от этой горы (которая заслуживает данное ей название в течение всего года, потому что на ней, в углублениях между скалами, постоянно держится снег) находится проход, который в средние века называли «воротами венгров», Porta Hungarorum, и по близости которого, к востоку, лежит плато или поле «Гробник», бывшее театром одной из великих побед древних мадьяр; теперь через этот проход проведена железная дорога. Далее, почва опять поднимается и образует кряж Кальдиера, или Монте-Маджиоре, господствующий над Истриею и заключающий между своими двумя остроконечными вершинами долину, похожую на кратер вулкана. Эта гора обращена к востоку самыми крутыми своими склонами, и глубокия воды Кварнерского залива омывают её основание, тогда как на севере и западе отрасли её понижаются постепенно к Чичской нагорной равнине и к другим, менее обширным плоскогорьям: в целом, полуостров Истрия представляет наклонную плоскость, разрезанную на правильные куски реками, текущими к Адриатическому морю.

На юге от Снежной горы плоская возвышенность, образуемая меловыми формациями, подобных тем, из которых состоит Триестский Карст, имеет такой же печальный, пустынный вид везде, где истреблены украшавшие ее некогда дубовые и сосновые леса. Эта каменистая область, которую Лоренц называет либурнским Карстом, также усеяна грудами камней, изборождена трещинами по всем направлениям, наполнена красною землею в промежутках и скважинах скал, и изрыта бесчисленными воронкообразными углублениями всякой величины: в одной из таких воронок, недалеко от Буккари, на юго-востоке от Реки (Фиуме), приютилась целая деревня, со всеми своими садами и полями. Горные кряжи, поднимающиеся на высоком фундаменте либурнского плато, тянутся в юго-восточном направлении, параллельно Адриатическому морю и далматинскому берегу. Средняя высота их около 1.200 метров. Пересекающие их колесные дороги и железно-дорожная линия, служащие средством сообщения между портами Адриатики и долиною Савы, проведены через хребты высотою от 700 до 1.000 метр., а дорога из Ябланаца в Стировачу (Stirovaca), проходящая на севере от хребта Веллебит, достигает даже высоты 1.382 метров. Различные гряды Большой и Малой Капеллы, Плешивицы, Веллебита, в западной Хорватии, нигде не достигают высоты 1.800 метр., так что, следовательно, все эти горы лежат на 1.200 метр. ниже идеальной линии постоянных снегов. Веллебит, гребень которого служит общею границею Хорватии и Далмации, приближается своими высокими вершинами к морю и оканчивается крутыми скатами; поэтому гребень его, кажущийся синеватым, фиолетовым или розовым, смотря по расстоянию и часам дня, виден издалека: это естественная граница, переход через которую очень труден, не по причине большой высоты вершин, а по причине бесчисленного множества пропастей и цирков, открывающихся в скале и отделенных друг от друга обрывистыми утесами. Многие области этого плоскогорья изрыты бесчисленными впадинами, из которых каждая заключает в себе или маленькое озеро, или поле из красной земли. Вообще, вид этих нагроможденных в беспорядке каменных масс, если мы будем обозревать их с какой-нибудь высоты, есть одно из самых странных зрелищ, какие представляет наша планета. Вершины Веллебита часто заволакиваются облаками, и оттого эта группа гор служит для далматинских моряков указателем ветров и бурь.

Прерываемая на юге от Веллебита глубокими трещинами или ущельями, в которых текут реки Церманья и Керка, далматинская цепь за этими ущельями опять поднимается, образует Динарские Альпы, названные так по имени их главной вершины, Динары, и постепенно повышается по направлению к югу, приближаясь к большой группе, называемой Черною горою или Черногорьем (Crnagora или Montenegro). Хотя береговая полоса земли, составляющая австрийскую Далмацию, постепенно съуживается с севера на юг и даже совсем прерывается в двух местах, приобревших известность по возбужденным ими дипломатическим спорам (порт Клек на севере и территория Сутторина на юге от Рагузы), однако, самая величественная гора этой области, Орьен, находится близ южной её оконечности, на север от залива Каттаро. Но далматинские горы нигде не образуют независимых массивов, они неразрывно связаны с цепями и плоскогорьями Боснии, Герцеговины и Черногории. Приводим главные высоты в адриатических провинциях:

Нанос, или Монте-Ре 1.295 метр.; Верхне-Люблянский проход 370 метр.; Опчина (Триестский Карст) 394 метр.; Снежная гора (Шнееберг) 1.796 метр.; Монте-Маджиоре 1.394 метр.; Большая Капелла (Клек) 1.643 метр.; Малая Капелла (Selski Vrh) 1.281 метр.; Веллебит (Vaganski Vrh) 1.758 метр.; Динара 1.811 метр.; Орьен 1.808 метр.

Горы хорватского побережья местами еще покрыты лесом; горы же Далмации в наши дни являются почти совершенно голыми. Во времена римского поэта Клавдиена, этот край еще заслуживал названия Dalmatia frondosa (зеленеющая Далмация), которое ему тогда давали. Когда была основана Рагуза, она получила от славян прозвище Дубровник, по причине окружавших ее в то время больших дубовых лесов. Венецианцы, овладевшие впоследствии страною, все еще находили в ней достаточно леса для постройки своих флотов; в 1608 году они даже дали своему союзнику, турецкому султану, позволение вырубить на морском берегу столько корабельного леса, сколько ему потребуется для двенадцати больших линейных кораблей, тогда как в наши дни далматинские судостроители, для того, чтобы построить даже простую барку, принуждены выписывать нужный им лес из других мест. Чтобы объяснить исчезновение лесов, жители обвиняют в истреблении их прежних пиратов. Рассказывают, что, бывало, морские разбойники, когда заметят издали суда неприятельского флота, тотчас же поджигают большие леса на горах, для того, чтобы воздушные течения, устремившись со всех сторон в виде сильного ветра к месту громадного пожара, обратили в бегство опасные для пиратов корабли. Достоверно то, что пастухи всегда были главными виновниками опустошения лесов: они, с начала прошлого столетия, превратили, по итальянскому выражению, в «царство коз» весь приморский склон либурнского Карста; они же теперь опустошают всю верхнюю часть плоскогорья, принадлежащую общинам или государству, ибо частные леса лучше охраняются. Общий убыток, причиненный истреблением лесов на Карсте в течение прошлого столетия, такой же, как если бы Австрия потеряла территорию пространством около 1.500 квадр. километр., населенную более чем миллионом жителей. Когда едешь на пароходе вдоль морского берега, серые округленные горы, возвышающиеся над береговою полосою, кажутся громадными кучами пепла; на склоне, обращенном к внутренней стороне материка, горы, напротив того, еще сплошь покрыты лесом, от подошвы до вершины. Дело облесения было бы во многих местах Далмации сопряжено с меньшими затруднениями, чем на плоской возвышенности Карста, но до сей поры оно еще было предпринимаемо в очень ограниченных размерах: план, принятый для нового разведения лесов в Далмации, потребовал бы для полного своего осуществления не менее двенадцати веков.

Плоскогорья Крайни, Капеллы, Виллебита и горы Далмации составляют стратегический барьер, не только по причине материальных преград, противопоставляемых ими сообщениям, но также и по совершенному недостатку на них воды. Их известковые скалы, изборожденные по всем направлениям трещинами, изрытые бесчисленными воронками и пропастями, поглощают все дождевые воды и не позволяют ни одной капле остаться на поверхности; ручьи и речки нужно искать в недрах гор, по крайней мере там, где вода не превратилась в лед от действия токов холодного воздуха. Во всей Европе нет страны более замечательной по своей подземной гидрографии. Даже южная Франция и Юра не имеют в пещерах своих скал столько озер и пучин, стоячих колодцев и проточных вод. Водопады и пороги, слияния и бифуркации рек и ручьев, разливы, отложения наносов или известковых инкрустаций, внезапные разливы,—все эти явления, которые в других местах наблюдаются в поверхностных долинах, здесь происходят под нагорною равниною Карста, на дне мрачных подземных галлерей. Гроты, куда ниспадают ручьи; колодцы, образовавшиеся вследствие провала земли; воронки, из глубины которых доносится глухое журчание вод; наконец, складки верхних долин,—все это дает возможность изучать течение подземных рек. Спускаясь на веревках в глубокия ямы, проползая, как лисицы, из пещеры в пещеру, плавая на-удачу по неведомым рекам на стволах деревьев или в челноках, Шмидль и другие исследователи изучили в подробности экономию скрытых в недрах земли вод, и уже многие части подземной гидрографической сети имеют свои карты, составленные с такою же точностью, как и карты земной поверхности.

Самая знаменитая из этих рек есть так называемая Река (Rieka) или Рекка (Recca), которая проходит внутри плоскогорья Карст, недалеко от Триеста. Она берет свое начало на Снежной горе (Sneznica) и течет, под открытым небом, на дне естественной траншеи, с огромными откосами; затем, дойдя до аркады, образуемой сходящимися с обеих сторон утесами, на которых расположена живописная деревня Санкт-Канциан, она вдруг исчезает, потом, в некотором расстоянии от этой деревни, опять появляется на дне одной воронки, далее снова низвергается в пропасть, в виде водопада. Отсюда начинается её подземная долина, идущая на протяжении 35 слишком километров и скрытая под сводом из скал, средняя толщина которого превышает 300 метр., как в этом удостоверились, спускаясь на дно пропасти Требиц, которая открывается над подземною рекою, как окно сточной канавы. Когда Рекка снова выходит на свет Божий, недалеко от Монфальконе, усиленная всеми ручьями и речками своего подземного бассейна, она уже является в виде могучей реки, бьющей из внутренности скал тремя громадными артериями голубой воды, настолько обильными, что небольшие морские суда могут свободно плавать по каналу в 4 километра длиною, где собираются эти три источника. Это так называемые устья Тимаво (Timavo, по-латини Timavus), пользовавшиеся такою громкою славою в древнем мире. Они были воспеты Виргилием, описаны географами Помпонием Мелой, Страбоном, и на берегах их до сих пор видны остатки римских храмов, посвященных богам и нимфам. Но в настоящее время эта река, как кажется, не содержит уже такой массы воды, какую она имела в древности; она уже не вырывается из недр горы ревущим потоком, и теперь мы тщетно стали бы искать упоминаемые древними авторами девять или семь жерл, через которые она выходила на поверхность земли. Впрочем, нужно заметить, что римские писатели придавали Тимаво важность в значительной степени условную, по той причине, что он составлял естественную границу в самом углу Адриатики. Черниг полагает, что Тимаво прежде усиливался частью вод р. Изонцо, течение которой было в римскую эпоху совершенно иное, чем ныне. Как бы то ни было, река, о которой мы говорим, не заслуживает более имени «матери Адриатики», которое ей давали в древности; средним числом, она несет вдвое менее воды, чем Воклюзский источник, и в девять раз менее, чем Изонцо, устье которого лежит против Тимаво, по другую сторону залива, и который отложением наносов удлинняет свою дельту почти на 7 метров в год. Во время больших засух Тимаво,—если вычисления, сделанные различными геологами, точны,—не мог бы снабжать город Триест достаточным количеством воды.

Другая Рекка, или Речина (Recina), спускается с либурнского Карста по дикому ущелью и впадает в Кварнарский залив ниже Фиуме; но в нескольких сотнях метров выше устья, масса её вод более чем удесятеряется от впадения в нее огромного источника, вытекающего из основания одной скалы многочисленными сильными ключами. Столб бьющей из земли воды тотчас же наполняет ложе Речины, равно как большие фабричные каналы, и образует западный фиумский порт (Фиумара), который, к сожалению, постепенно мелеет, вследствие отложения осадков, приносимых речным течением и отбрасываемых волнами моря: эти наносы, состоящие из кремнистого ила, исчисляются в 30.000 куб. метров в год, тогда как жидкая масса, изливающаяся в море в тот же период времени, составляет более 700 миллионов куб. метров, так что, следовательно, объем воды, протекающей в секунду, равняется 221/2 куб. метр.; температура этого исполинского фонтана—около 10° стоградусного термометра, то-есть такая же, какую имеют воды, падающие на плоскогорье на высоте 1.200 метр. Многочисленные источники этой области далматинского прибрежья все имеют подобную же низкую температуру, что служит доказательством того, что их воды, упавшие из атмосферы далеко на Карсте, постоянно текли во внутренности гор. Некоторые из этих естественных фонтанов пробиваются через песок и гальки на уровне моря; во многих местах, особенно в маленькой бухте Мартиншица, можно, даже по произволу, заставить бить маленькие ключи, разрывая песок, покрывающий берег. Близ Москиеницце, у подошвы горы Монте-Маджиоре, из трещины морского ложа бьет столб пресной воды до того значительного объема, что после сильных дождей барки не могут проникнуть в круг производимого им на поверхности моря волнения, окружность которого составляет около 180 метров.

Подобные же явления имеют место в бассейне истриотской реки Арса и в бассейнах далматинских рек Церманьи, Керки (Krka), Четтины, Наренты. Здесь тоже встречаются потоки, вырывающиеся из какого-нибудь грота и бегущие в глубокой долине; затем мы тщетно ищем их глазами: они потерялись где-нибудь в другой пещере; на карте эти горные потоки, попеременно то появляющиеся, то исчезающие, походят на куски разрубленного туловища змеи. Большинство этих речек продолжают течь под землею в той же самой борозде или долине плоскогорья; но есть между ними и такия, которые изливаются в сторону через трещины скал и пересекают несколько параллельных кряжей гор. Так, например, Четтина, текущая вдоль основания Динарских Альп, питает, как говорят, под холмами другую реку, которая впадает в море близ Спалато, тогда как сама она усиливается подземным притоком, который выходит из озера, лежащего в Боснии, по другую сторону гор. Точно также прекрасные лазурные воды Омблы, которые изливаются в бухту Гравоза, недалеко от Дубровника (Рагуза), и ключи Доли, бьющие со дна моря, на расстоянии одного метра ниже среднего уровня его поверхности, обязаны своим происхождением замечательной речке Требинчице (Trebincica), притоку Наренты, которая течет по другую сторону гор, в Герцеговине. Но есть также много потоков, берущих начало на том же плато, которые неизвестно куда скрываются, и устья которых не найдены, так что, вероятно, они продолжают течь под землею и изливаются в море под поверхностью его вод. Таковы, например, речки Гачка (Cacka) и Лика, между горными потоками хорватского побережья. Другие источники, даже из числа самых значительных, замечательны, напротив, тем, что происхождение их до сей поры остается неизвестным. Так, большое озеро Врана (Vrana), на острове Керсо, или Крес (Cherso, Kres), занимающее площадь более 6 квадр. километр. и содержащее около 240 миллионов куб. метр. воды, без сомнения, питается ключевыми водами, текущими с соседнего материка, потому что вода в нем имеет очень низкую температуру, а на самом острове нет высоких плоскогорий, которые бы достигали изотермы 10 градусов. Следовательно, озеро Врана есть не что иное, как бассейн испарения дождевых вод, падающих или восточнее, на склонах Веллебита, или западнее, на Монте-Маджиоре. Где берут начало его истоки, в Истрии или в Хорватии,—этого мы пока еще не знаем. Вода этого бассейна, хотя и пресная, содержит, однако, небольшую примесь морской соли, которая, без сомнения, попадает в него с брызгами волн, заносимыми сильным ветром «бора» вовремя бурь.

Большинство населения возвышенной Крайны и Далмации было бы совершенно лишено воды, если бы скважистые и пещеристые известковые скалы не прерывались кое-где другими, более плотными формациями, которые задерживают подземные ручьи и превращают их в поверхностные источники. На плоской возвышенности Карста пласты песчаника, а на далматинском прибрежье залежи мергеля заставляют воды подниматься к поверхности в виде ключей и таким образом способствуют орошению полей; слои, не пропускающие воды и не позволяющие подземным ручьям спускаться ниже, находятся на глубине 300 метров (средний вывод) под каменистою поверхностью. В других местах, воронки, образовавшиеся вследствие провала земли, так глубоки, что достигают слоев, граничащих с подземными водами, и вследствие того поддерживают влажность почвы, на которой, при этом условии, может развиваться растительность. Странствуя по однообразным белым и голым нагорным равнинам, среди груд камня, путешественник бывает приятно поражен, когда у его ног вдруг открывается одно из этих гнезд зелени, похожих на сады сиракузских каменоломен. Знаменитые в древности виноградники Прозекко могли процветать в жерлах Триестского плоскогорья именно благодаря одному из этих слоев песчаника, задерживающих влажность. Вообще полагают, что эти виноградники были vites pucinae, славившиеся уже во времена Августа; но, основываясь на свидетельстве Плиния и других римских писателей, пуцинские виноградники следует скорее искать на холмах Дуино, близ устьев Тимавуса, где в наши дни растет превосходный виноград, известный под именем refosco.

Жителям соседних с Карстом местностей трудно защитить себя от наводнений, происходящих от разлива рек, которые почти всегда невидимы, и внезапное появление которых во многих случаях невозможно предвидеть. В недрах скал потоки, при внезапном увеличении массы вод, не могут разливаться в стороны, как это бывает на поверхности земли; не находя простора в ширину, они принуждены увеличивать свой объем в высоту и подниматься в воронках и колодцах до таких высоких уровней, примеры которых не известны в других местах. Так, подземная Река или Рекка иногда поднималась в пропасти Требиц до 104 метр, выше средней линии своих вод. Таким образом селениям, их полям и садам, лежащим в соседстве с воронками, ниже их отверстия, постоянно грозит опасность неожиданных наводнений, и потому инженеры принимали всевозможные меры предосторожности для того, чтобы предотвратить катастрофы этого рода, или, по крайней мере, ослабить их вредное действие. Подобно древним грекам, нынешние далматинцы и истриоты обводят решетками выходные арки или своды каналов истечения для того, чтобы задерживать плавающие обломки и сохранять свободный проход для излишка воды. Когда галлереи засорятся, их снова расчищают; иногда даже взрывают порохом скалы, чтобы открыть более широкий выход слишком обильной массе вод. Несмотря, однако, на все эти меры предосторожности, во многих местах образуются озера, временные или постоянные, некоторые с двумя ярусами пещер. Таково, например, большое озеро Расток, на севере от болотистой дельты реки Наренты. Смотря по продолжительности дождей и засух, оно наполняется или опоражнивается в высшей своей части, и верхнее его ложе или ярус может быть употребляем попеременно то для рыбной ловли, то для целей земледелия. Но ни одно озеро адриатического склона гор не представляет такого поразительного примера в этом роде, или по крайней мере не пользуется такою известностью, как знаменитое Циркницкое озеро, лежащее тоже на плоскогорье Карсо, только на противуположном скате, обращенном к Саве и к Черному морю.

В этой замечательной области Карста и Иллирийских Альп, гроты, некогда выдолбленные в скале водами, затем покинутые ими, составляют не менее любопытное явление, чем галлереи с текущими на дне их ручьями. Эти грозы так многочисленны, разветвляются по всем направлениям—кверху, книзу и в бока—на такое множество взаимно пересекающихся подземных ходов, что всю эту страну можно сравнить с громадною окаменелою губкою. Одни грозы иссечены в скале, в виде куполов; другие расположены длинными корридорами; иные спускаются вертикально на большую глубину в форме колодцев; некоторые представляют всевозможные соединения камер и келлий. Наиболее известные из этих пещер находятся так же, как и Циркницкое озеро, в бассейне Савы; но и пещеры Далмации не менее удивительны, хотя они и меньше посещаются туристами. Таких пещер насчитывают уже целые сотни, что составляет, однако, только ничтожную часть всей сети внутренних галлерей, большинство которых остаются неоткрытыми по причине трудности подземных исследований. Эти гроты не только любопытны, как и все другие пустоты того же рода, по странным формам известковых образований,—они, кроме того, представляют большой интерес для натуралиста своею фауною, состоящею из мелких животных, которые никогда не видят света. Между представителями высшей фауны здесь найден один особенный вид летучих мышей; две пещеры и многие колодцы в территории Градиска доставили семь разновидностей одного безобразного пресмыкающагося, протея, у которого глаза, как орган бесполезный в непроглядном мраке, постоянно окружающем животное, почти совершенно атрофировались. Кроме того, в этих подземных глубинах живут еще мухи, жуки, тоже слепые, пауки, стоножки, ракообразные, моллюски. Гроты Карста имеют самую богатую пещерную фауну; впрочем, это объясняется тем, что они лучше исследованы, чем пещеры других стран. Шипер насчитал в этих гротах двадцать три животных вида.

Мрачное воображение далматинских славян населило горные пещеры свирепыми существами, ведьмами и кровожадными вампирами. Так, например, одна из самых глубоких пучин грота Верлица, находящагося в центральной Далмации, близ истоков реки Четины, слывет у местных жителей, морлаков или морвлахов, за одну из дверей ада, а в одной соседней пропасти, по народному поверью, живет ведьма, которая бродит по ночам, похищает детей и выедает у них сердце. Недалеко от Дубровника (Рагуза) есть другая знаменитая пещера, которую называют гротом «Эскулапова змея». «На дне пещеры,—так гласит предание,—находится великолепный бассейн прозрачной воды, где лежат три золотые монеты, обладающие волшебною силою; но никто не пытается овладеть этими монетами, потому-что змей стережет их денно и нощно, и горе смельчаку, который отважится близко подойти к чудесному водоему!». Что всего более поражало народное воображение и дало ему повод населить внутренность скал чудовищами и злыми духами—это то, что во многих местах, между прочим, на острове Малада и на соседнем берегу, в болотах, окружающих низовье реки Наренты, иногда слышали, как земля поднимает сильный рев в летние дни, особенно при восходе и закате солнца. Это странное явление, напоминающее утреннюю песнь знаменитой статуи Мемнона, и однородное с музыкою сильно нагретых солнцем скал, которую слышали путешественники в пустыне Атакама, на Синае, на вершине Мон-Блана, на Маладетте, происходит, без всякого сомнения, от прохождения воздуха, попеременно то сгущенного, то расширенного, через трещины подземных пещер. Осенью 1825 г. рев почвы на острове Мелада был так страшен, что большинство жителей, говорят, бежали на соседний материк. Они думали, что это угрожающая жалоба душ чистилища, забытых живущими и слишком долго ждавших своего освобождения.

Истрия и Далмация, столь замечательные между странами Европы рельефом своих плоскогорий и течением своих рек, не менее интересны иссечениями своих берегов. Истриотский полуостров в целом, правда, имеет несколько массивную форму. Нормальная линия его берегов довольно правильна; но она прерывается бухтами, которые представляют настоящие морские дефиле, продолжающиеся далеко вглубь полуострова узкими ущельями, образуемыми двумя рядами крутых утесов. Так, западный берег перерезан долиною Квието (Val Quieto), частью превратившеюся в болото, и каналом Леме (Саиаи di Lerne), который продолжается тесниною, доходящею почти до середины полуострова; на восточной стороне канал Арса (Canal dell’ Arsa), более неправильный, залив Фианона и многие другие бухты и бухточки образуют такия же глубокие зазубрины или выемки на берегу Истрии. Но еще гораздо более странный вид имеет побережье Далмации, с его бахрамою из полуостровов, с его островами, островками и бесчисленными подводными камнями.

На первый взгляд можно подумать, что этот иллирийский архипелаг, защищающий морской берег двойным и тройным барьером, должен быть уподоблен шхерам, состоящим из многочисленных островов и подводных утесов, которые окаймляют прибрежье Норвегии и, пересекаемые фиордами, образуют лабиринт скал и вод, подобный тому, который мы видим на береговой линии соседнего материка. Но это сходство только кажущееся. Фиорды Скандинавии—это очень глубокия подводные долины, рассекающие прибрежные горы по всем направлениям и разветвляющиеся на множество отраслей, тогда как проливы между иллирийскими островами и заливы далматинского побережья—простые каналы, образовавшиеся путем размыва и содержащие слой воды глубиною менее 50 метров, при чем нормальное их направление, с северо-запада к югу-востоку, совершенно совпадает с направлением борозд или углублений Карста и Динарских Альп; только проливы соединены между собою теснинами, открывающимися по большей части перпендикулярно к главным долинам. С другой стороны, острова и полуострова иллирийского поморья не представляют в своем расположении того хаотического беспорядка, в котором разбросаны изрезанные скалы берегов Скандинавии: это, напротив, очень правильные, по форме, образования, где все горы, все долины, все бухты расположены по направлению главной оси горных цепей Боснии. Правда, южные острова, Брацца, Лезина, Лисса, Курцола, Мелада, равно как длинный полуостров Саббиончелло, имеют направление несколько косвенное в отношении линии берегов, по причине изгиба их горных цепей к западу, но и на материке прибрежная цепь, на севере от Спалато, представляет точно такое же уклонение. По геогностическому составу, весь этот морской пояс островов и подводных утесов, окаймляющий побережье Далмации, принадлежит к тем же эоценовым и меловым формациям, как и самый континент; исключение в этом отношении составляют только некоторые эруптивные каменные породы на острове Лиссе и на скалах, лежащих далее на западе, в открытом море Адриатики. Очевидно, далматинские острова некогда составляли часть соседнего материка и постепенно отделились от него, вследствие размыва рыхлых слоев мергеля, которые тянутся в низменных долинах, между параллельными грядами гор. Промеры морского дна обнаружили, что в целом лабиринт далматинских островов и островков составляет прямое продолжение западного берега полуострова Истрии, от которого он отделен лишь глубокими водами входа в Кварнарский залив. Нет сомнения, что обвалы стен воронкообразных впадин тоже способствовали в сильной степени образованию иссечений на континентальном берегу и на прибрежье островов. Между жерлами, которые превратились в порты, благодаря пробоине, образовавшейся в их окружности, особенно замечательна странная воронка Буккари и Порто-Ре, открывающаяся на морском берегу, в нескольких километрах к юго-востоку от Фиуме; другие пропасти, как, например, воронка на острове Паго, остались без сообщения с морем. Кроме того, почва, как замечено в исторические времена, не переставала понижаться в Царе и на многих других пунктах истрийского и далматинского побережья, вследствие чего процесс размывания, сопровождаемый провалами поверхности, мог распространяться все далее внутрь материка, и, таким образом, странные иссечения морского берега постоянно удлиннялись; выемки его все глубже вдавались в материк. В Истрии до сих пор еще видны, в нескольких метрах ниже поверхности моря, остатки древних городов Сипар и Меделино; близ Ровиньо, остров Цисса, славившийся во времена римлян своими красильнями, медленно опускался и, наконец, исчез в восьмом столетии. Озеро Врана, близ Наренты, в 1630 г., как говорят, превратилось из пресноводного в озеро с соленою водою, именно вследствие понижения почвы, которое повлекло за собою вторжение морских вод в озерный бассейн. Однако, Прико-де-Сент-Мари (Pricot-de-Sainte-Marie) указывает на один факт, который, повидимому, противоречит гипотезе общего оседания далматинского прибрежья. Река Нарента, по словам его, прежде была более доступна большим судам, чем ныне; венецианцы поднимались по ней гораздо выше, чем это возможно в наши дни. Чем объяснить это явление—местным повышением почвы, или, просто, постепенным увеличением слоя речных наносов, которые подвигаются все далее и далее в пределы моря, повышают его дно и превращают бухты дельты в озера и лагуны?

Между лиманами иллирийского берега особенно замечателен тот, в который изливается река Керка, Titius древних римлян, между городами Царою и Спалато: это в одно и то же время река, озеро и рукав моря. Выше Скардоны, Керка, разделившаяся на два потока, низвергается с утеса полукруглым водопадом, в роде Ниагарского, но это Ниагара в миниатюре, и её пенящиеся воды падают шестью последовательными каскадами с выступов скалы. По выходе из ложбины, вырытой водопадом, пресная вода разливается по поверхности озера, куда уже проникла соленая морская волна; затем долина опять съуживается, Керка снова принимает вид реки, её спокойное течение соединяется с Адриатикой через углубления с крутыми поворотами, образуемое двумя ущельями и одною долиною, пересекающимися под прямым углом. Южнее, море прежде тоже проникало внутрь твердой земли до соединения с Нарентою; но осадки этой реки мало-по-малу наполнили древний лиман, и теперь слой их поднимается выше нормальной линии морских берегов. Рано или поздно, отложения этих речных наносов распространятся до противоположного берега полуострова Сабиончелло, и тогда нынешний залив Клек, образуемый этим полуостровом, превратится в прибрежное озеро.

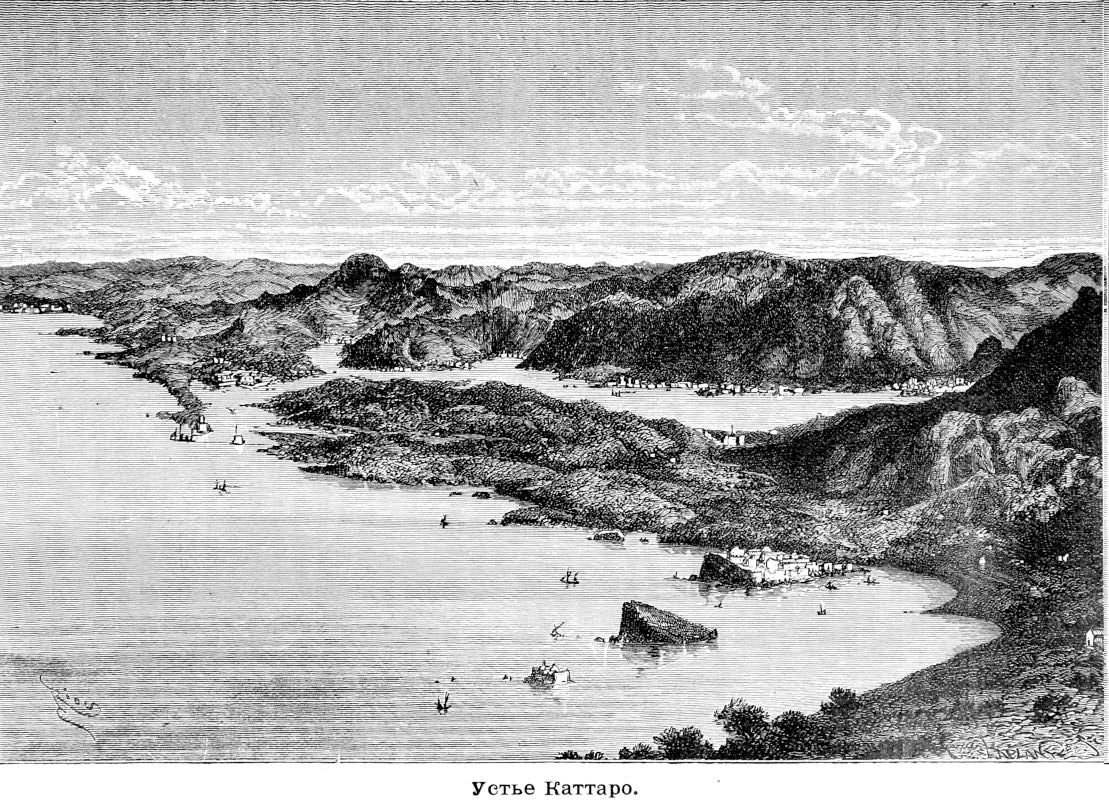

Из многочисленных заливов далматинского побережья наибольшею известностью пользуется странно разветвляющаяся система бухт, которую моряки называют «устьями Каттаро», и которая своею формою напоминает швейцарское озеро Четырех Кантонов. Хотя здесь путешественник не увидит на окружающих горах ни вечных снегов, ни зеленеющих альпийских пажитей, но едва-ли найдется уголок на земле, где скалы громоздились бы в массы более величественного вида и более блестящего колорита. Морской лабиринт в этих устьях Каттаро заключает целый ряд гаваней, где свободно могли бы стоять на якоре все корабли Адриатики. Суда проникают в залив через два прохода или фарватера, разделенные подводною скалою, из которых каждый имеет более 25 метров глубины на входном пороге; вскоре, при повороте за стрелку мыса, плывущие на судне теряют море из виду и вступают в аллею тихих вод, которая извивается между гор, то съуживаясь в проливы, то расширяясь в бассейны или озера; наконец, узкий канал, который прежде замыкался цепью гор, ведет в последнее из этих озер, разделяющееся на два бассейна и составляющее собственно так называемый Каттарский залив. Бесчисленные рыбачьи деревни рассеяны по берегам бухт и бухточек или прячутся в зелени соседних долин; старинные, полуразрушенные стены, башни в развалинах высятся там и сям на подводных камнях, среди лазурной поверхности вод; пирамиды и обелиски из нагроможденных одна на другую скал, голые и позлащенные яркими лучами солнца, поднимаются высоко над виноградниками, масличными рощами, лимонными садами; в какую сторону ни посмотришь, везде на темно-синем фоне неба обрисовывается профиль зазубренного хребта гор. Вообще, в южной Европе, прилегающей к Средиземному морю, которая так богата грандиозными картинами природы, мало найдется морских заливов, которые, по красоте беспрестанно меняющихся пейзажей, могли бы соперничать с «устьями» Каттаро.

С гор и плоских возвышенностей либурнского и далматинского поморья открывается великолепный вид на весь этот лабиринт островов, островков и подводных скал, столь правильных по форме и контурам, и столь разнообразных по размерам и возвышению над уровнем окружающей их жидкой массы. Расположенные на поверхности моря, словно на громадной рельефной карте, эти белые и красные земли, пересекаемые кое-где темными полосами кустарника, составляют поразительный контраст с голубыми водами проливов и бухт Адриатики, похожих скорее на озера, чем на рукава моря. Каждый из этих бесчисленных островов отличается какою-нибудь особенною чертою. Большая северная земля, остров Велья (Veglia, по-славянски Krk), всего более походит на континент, от которого она, впрочем, отделена только мелководным каналом Мальтемпо. Остров Керсо (Cherso, по-славянски Kres),—более независимый, так как он со всем своим архипелагом островков окружен проливами и заливами, имеющими более 50 метров глубины,—почти совершенно соединяется с соседним островом Луссин: канал, разделяющий эти две цепи известковых гор, представляет очень узкий проход, шириною не более 5 или 6 метров, который, может быть, даже был прокопан рукою человека в римскую эпоху, для того, чтобы сократить путь мелким судам, которые иначе должны бы были обходить вокруг всего острова; морская волна, проходящая в этом проливе, опрокидывает его течение попеременно, то к северу, то к югу, смотря по фазе прилива и различным явлениям атмосферного давления и испарения в двух бассейнах Кварнаро и Кварнароло. Остров Арбе, изобилующий оливковыми рощами, состоит из многих параллельных горбов или кряжей, перерезанных на половину иссечениями побережья, которые вдаются далеко внутрь равнин; но в этом отношении соседний с ним остров Паго представляет еще более удивительное зрелище: через этот длинный и узкий остров, вытянутый в длину на 60 слишком километров и оканчивающийся на севере прямою остроконечною косою, напоминающей зуб нарвала, идет ряд высоких, расположенных по прямой линии, стен из эоценового известняка, и правильные долины, разделяющие эти параллельные кряжи, продолжаются в море узкими бухтами, за которыми у моряков сохранилось название «долин» (valli и valloni). К западу от Паго и его архипелага лежит Премуда, один из островов, наиболее знакомых морякам, потому что кругообразное течение Адриатики делится у этого острова на две ветви, из которых одна пересекает море по прямому направлению и ударяется о берега итальянской области Эмилии, а другая продолжает свой путь на север и, обойдя весь залив Кварнаро, следует далее вдоль берегов Истрии, Триеста и Венеции. Остров Лунга (Lunga, Длинный), вместе с о. Инкороната (Incoronata), непосредственным его продолжением на юге, составляет одну и ту же землю, длиною около 70 километров; все параллельные цепи на этом острове совершенно отделены одна от другой, и отрывки их являются кое-где на поверхности вод, между большим внешним островом и берегом материка, в виде островков, каковы, например: Эзо, Цут, Улиан, Пасман. К югу от города Спалато находится Брацца (Brazza), самый массивный из всех далматинских островов, но вместе с тем самый богатый и наиболее обработанный, один из тех островов, которые производят лучшие вина Далмации. Этот остров по форме походит на плоскогорье, тогда как красивая Лезина имеет вид косы, удлиненной по направлению с востока на запад. Следующий затем Саббиончелло (Sabbioncello) есть собственно полуостров, так как он соединен с материком узким перешейком; но по своей форме эта высокая морская цепь, длиною около 72 километров, продолжающаяся на запад островом Курцола (Curzola), должна быть тоже причислена к островным горам далматинского архипелага. Далее, параллельно основанию Саббиончелло, тянется острова, Меледа, или Мелада, Моледа (по-славянски Mljet), которым и оканчивается прибрежная цепь больших иллирийских островов. Кроме того, вдали от берега, уже в открытом море, лежат небольшие острова Лисса, Пелагоза и многочисленные подводные скалы. Лисса, напоминающий морскую победу австрийцев над итальянским флотом в 1866 г., замечателен своим превосходным портом, благодаря которому этот остров играет в Адриатике такую же важную роль, как Мальта на Средиземном море. Что касается острова Пелагозы, название которого произошло, может быть, от имени древних пеласгов, то он лежит уже в итальянских водах; но Австрия, содержащая на нем маяк, причисляет его к своим владениям; на этом острове находят многие интересные предметы всех эпох, в том числе и каменного века.

Почти все эти острова, равно как сотни других, менее значительных островов, островков и морских скал иллирийского архипелага, имеют одну общую черту—это голый, обнаженный вид их поверхности, лишенной растительного покрова; леса везде исчезли, даже на таких островах, как Сельве и Лезина, название которых напоминает об украшавшей их некогда растительности; на Курцоле давно уже нет тех лесов, которые в древности доставили ему прозвище «Черной Корциры». Все иллирийские острова отличаются также, благодаря свойству их скал, резкостью контуров, крутизною утесов и выступов скал; фигура островов Меледы и Сан-Клементе может дать понятие о странной форме этих обрывистых, изрезанных берегов, составляющих совершенный контраст с мягкими, волнистыми очертаниями отлогого итальянского побережья. Вместе с тем, эти скалистые острова далматинского архипелага по большей части мало плодородны, за исключением только долин; но там, где есть пласты песчаника, задерживающие воды, почва очень плодоносна и дает великолепные урожаи. Так, например, Левлера (Levrera), известковый островок, лежащий близ берегов о. Керсо, прокармливает только кроликов, составляющих единственное его население, тогда как на острове Сансего (Sansego), который еще меньше, недавно поселилось более тысячи земледельцев, которые живут там, как в саду.

По климату, долины р. Изонцо, Истрия и Далмация походят на Апеннинский полуостров. Южная оконечность австрийской Иллирии лежит почти под одинаковою широтою с Римом и, благодаря большому протяжению Адриатики в северо-западном направлении, все далматинское побережье имеет флору, свойственную прибрежным странам Средиземного моря: двумя с половиною градусами севернее Прованса и Лигурии, мирты и лавры растут под открытым небом на скалах, господствующих над устьями Тимаво. В целом, эта страна, хорошо защищенная с северо-востока горами, расположена таким образом, что на её поверхность прямо падают лучи после-полуденного солнца. Цератонии (рожковое дерево), лавры, лимонные и апельсинные деревья, варварийские смоковницы растут на поле, в близких к морскому берегу далматинских долинах; миндальное дерево цветет в декабре, и часто бывает, что сахарный горошек и бобы собирают, совершенно спелые, уже в первый день нового года. Следуя вдоль иллирийского поморья, мы встречаем первые пальмы уже близ городка Трау, а на острове Буа, южнее, они становятся уже довольно многочисленны; в садах Дубровника (Рагуза) эти, деревья уже цветут и приносят плоды, которые иногда даже созревают. Душистые травы, покрывающие зеленым ковром скаты холмов на материке и на островах, тоже свидетельствуют о южном характере климата этой страны. Однако, известны некоторые исключительные случаи, когда масличные деревья на полуострове Истрии и в северной части Далмации гибли от сильной стужи. Так, например, в окрестностях Триеста культура этих плодовых дерев никогда уже не достигала особенно цветущего состояния после страшно холодной зимы 1787 г., во время которой жестоко пострадали оливковые рощи и фруктовые сады. В 1861 г. канал, соединяющий город Цару с твердою землею, замерзал зимою, а в апреле 1864 г. в этом городе выпадал снег. Говорят, что в последние десять столетий большая часть Адриатического моря два раза покрывалась льдом, именно в 869 и в 1234 годах.

Средняя годовая температура и средний годовой слой дождевой воды в некоторых пунктах побережья Адриатики:

| Температура Цельзия. | Годовой слой дождевой воды, миллиметров. | |

| Горициа или Герц (средний вывод за 7 летний период). | 12°,8 | 1.607. |

| Триест (средний вывод за 40 летний период) | 14,°4 | 1.100. |

| Фиуме (средний вывод за 7 летний период) | 13,°9 | 1.578. |

| Цара | 14,°7 | 761. |

| Рагуза (Дубровник) | 16,°8 | 1.626 |

В летние месяцы небо Далмации почти всегда совершенно ясно и безоблачно; но осенью дожди делаются довольно часты и льют, как из ведра; затем период дождей возобновляется весной. Зима тоже иногда бывает дождливая, но, вообще говоря, наибольшее осаждение атмосферной влаги совпадает с эпохою равноденствий. Ветер, приносящий дожди на берега Адриатики, есть тот самый сирокко, который так страшно сушит африканские земли: проходя над Средиземным морем, он насыщается водяными парами, и Далмация обязана ему как своим теплым климатом, так и обилием дождей. Нужно заметить, что расположение иллирийского берега по направлению с северо-запада на юго-восток имеет то важное следствие, что оно сообщает береговым ветрам или бризам, дующим попеременно то с суши, то с моря, то-есть с северо-востока и с юго-запада, то же самое направление, по которому следуют два главные атмосферные течения северного полушария: эти бризы нейтрализуют первичные ветры, когда они распространяются в противоположном направлении, и, напротив, удвоивают их силу, когда дуют к той же стороне горизонта. Оттого-то ветры в Адриатическом заливе иногда превращаются в неистовую бурю. Особенно страшен бора, древний Борей, ветер, который, спускаясь с Монте-Ре и с других лежащих южнее гор, идет на-встречу африканскому сирокко: это «мистраль» Карста и Прованса. Подобно провансальскому ветру, он иногда сшибает с ног пешеходов и сбрасывает с лошади всадников; в 1873 г. он даже опрокинул целый поезд железной дороги на плато, которое господствует над городом Фиуме (Река); он вторгается вихрями даже в глубокия пропасти и воронки плоскогорья, и даже там жители мерзнут в своих худо запертых жилищах от леденящего дуновения этого сурового борея. На море бора не менее грозен, и суда, проходящие близко от выхода долин, по которым спускается с гор этот бурный, порывистый ветер, должны маневрировать с величайшею осторожностью, чтобы избежать катастрофы. Моряки особенно боятся ценгского бора, названного так потому, что он достигает моря перед портом города Ценг или Сенья, по причине глубокой бреши, которую ущелье Вратник образует в этом месте на краю плоской возвышенности. Направление ветра бора, вообще говоря, идет с северо-востока на юго-запад, но оно меняется, смотря по водам, и зависит от ложа, которое представляют долины погружающейся в них массе движущагося воздуха; моряки никогда не обманываются в этом отношении. Воздушные потрясения, фиолетовый, часто почти красный цвет воды обнаруживают им близость борея, а также то, что он распространяется из какой-нибудь точки горизонта, лежащей между остом и норд-вестом. Контраст, представляемый двумя параллельными берегами всех островов далматинского прибрежья, служит поразительным доказательством страшной силы этих северных ветров; берег, обращенный к материку, богат хорошими гаванями и бухтами, изобилующими рыбою, но моряки почти никогда не пользуются ими; селения очень редки на этом берегу; возделанные земли встречаются в немногих местах только там, где они расположены под защитою выдающихся мысов или выступов скал. Убийственное дуновение борея делает эту сторону островов почти необитаемою; часто он убивает растения,—кроме одного деревца, называемого гребенщиком или тамариском (tamarix),—обдавая их соленою морскою пеною. Это гибельное влияние ощутительно на расстоянии семи километров от берега; когда ветер дует с большою силою весеннею порою, во время восхождения сока в растениях, все поля бывают выжжены. Замечено, что на восточных берегах острова Паго неурожай винограда повторяется через каждые три или четыре года, тогда как прежде он повторялся только через десять или двенадцать лет. Из этого нужно заключить, что сила борея увеличилась в течение нынешнего столетия. Западный берег иллирийских островов представляет совершенно другое зрелище: он покрыт цветущими полями и садами, усеян городами и портами, где останавливаются многочисленные суда; все население сгруппировалось на побережье, обращенном к полуденной стороне горизонта. Нужно спуститься на юг до архипелага Ионийского моря, чтобы найти острова, обращенные своею живою стороною к соседнему материку, каковы, например, Корфу, Санта-Мавра, Занте: это объясняется тем, что эти южные области находятся уже вне действия страшного борея. Таким образом, атмосферные условия далматинского прибрежья отличаются от порядка воздушных течений, господствующего на других берегах Адриатики. Точно также экономия вод представляет на этом прибрежье одну замечательную особенность. Тогда как в Триестском заливе и в лагунах Венеции двойное колебание уровня моря, обусловливаемое приливом и отливом, происходит в правильной последовательности, через каждые двенадцать часов, в заливе Кварнаро и портах Далмации, оно совершается в целые сутки, с упреждением, составляющим около двух часов в месяц; следовательно, здесь мы видим то же самое явление, которое замечается на берегах Алжира.

Резкия различия или противоположности климата, представляемые различными частями рельефа рассматриваемой нами области—плоскою возвышенностью, морскими берегами и островами залива Кварнаро и Далмации, имели следствием видоизменение до бесконечности местных флор. На Карсте, как мы видели выше, встречаются и смешиваются три флоры: средиземная, германская и хорватская; в низменных долинах растительность тоже значительно разнится, смотря по высоте места над уровнем моря, расположению его в отношении действия солнечных лучей и степени защищенности от ветров. Морская флора здесь сравнительно еще богаче, по причине благоприятной для её развития среды, представляемой бесчисленными рукавами моря, от десяти до пятидесяти метров глубиною, которые врезываются в береговую полосу и разветвляются вокруг островов; на берегах Далмации европейские натуралисты могут собирать самые обильные и разнообразные коллекции морских растений. Животное царство иллирийских берегов тоже отличается несколькими особенными видами, кроме тех, которые обитают в их пещерах. Класс пресмыкающихся и земноводных имеет здесь большое число представителей, между которыми особенно замечательны различные виды черепах; бурые медведи еще рыскают по горам; лисицы и куницы спускаются в равнины; но олени и кабаны уже исчезли, тогда как шакал, которым фауна Далмации составляет переходный зоологический пояс между Европою и Африкою, еще встречается на некоторых островах и на твердой земле южной Далмации. Что касается морских вод, то они в этой области до недавнего времени были очень богаты рыбою; тунца или скумбру ловят даже в Триестском заливе, в Гриньяно; сардинки показываются у берегов Истрии, но они не всегда появляются в одних и тех же местах моря; и теперь уже считают только один хороший улов в пять лет. Угри поднимаются вверх по рекам Далмации, и, без сомнения, не трудно было бы приспособить некоторые из прибрежных озер к целям рыбной ловли, в роде того, как приспособлено озеро Коммакио (Commachio), на противоположном берегу Адриатики. В Квернарском заливе, между «морскими плодами», самые ценные—скампы, scampi (Nephreps norvegicus), особенный вид длиннохвостых раков; еще недавно полагали, что этот вид, кроме иллирийского прибрежья, существует только у берегов Норвегии, но теперь оказалось, что он водится также в водах Ниццы и около Балеарских островов. Камбала из далматинских бухт славится своим превосходным, нежным вкусом.

Хотя адриатические провинции в политическом отношении составляют часть Австро-Венгерской монархии, однако, население их состоит не из немцев и не из мадьяр: представителями этих господствующих рас являются здесь только чиновники, военные да купцы. За исключением нескольких небольших колоний, все жители края принадлежат или к итальянской, или к славянской народности. Итальянцы, более многочисленные в Истрии, но составляющие слабое меньшинство в далматинском архипелаге и на континентальном берегу Иллирии, занимают преимущественно приморскую область; славяне живут на плоской возвышенности и спускаются по склону гор и холмов или до самого моря, или до местностей, лежащих в соседстве с морскими водами.

К каким племенам принадлежали древние обитатели этой страны и в каких пропорциях они смешались между собою? Которые были самые многочисленные—кельты ли, сообщившие свое имя плоскогорью Карсо, или пеласги, предки албанцев, или, наконец, италиоты, которых, может быть, следует признать за древних либурнцев? При настоящем состоянии наших знаний, мы не имеем возможности ответить на эти вопросы. Точно также мы не знаем, кому должно быть приписано сооружение древних, до-исторических замков или кремлей, castellieri, остатки которых встречаются во многих местах Истрии, на вершине утесов и холмов,—неизвестным ли туземцам, или каким-нибудь иностранным завоевателям? Как бы то ни было, достоверно то, что во времена господства Рима итальянское влияние проникало гораздо далее внутрь страны, чем в наши дни; многие названия деревень и родов или семейств, принявшие с течением времени славянскую форму, были несомненно латинского происхождения: для примера укажем на название городка Набрезины (Nabrezina), в котором прежде видели словенское слово, означающее «на берегу», но которое в средние века имело несомненно латинскую форму Ауризина (Aurisina). Племена или роды славянского происхождения, чичи и другие, занимающие ныне плоскогорья Истрии, были поселены здесь в период с девятого по семнадцатое столетие, может быть, в сто приемов, герцогами, графами и другими ленными владетелями, далее Венецианскою республикой и, наконец, австрийским правительством,—где—с целью приведения в культурное состояние необработанных земель или пустошей, где—для защиты военных позиций; многие роды или племена, бежавшие из отечества перед нашествием чужеземных завоевателей, были допущены в край в качестве гостей, и им отводили земли или в пустынных долинах, или даже на территориях, уже ранее возделывавшихся. Codex Trevnsanus, находящийся в библиотеке св. Марка в Венеции, содержит, между прочим, копию с прошения, поданного в 804 г. итальянскими жителями Истрии легатам (missi dominici) Карла Великого, о том, чтобы на будущее время не селили более славян на землях, принадлежащих общинам, и чтобы все иностранные переселенцы были водворяемы на территориях, совершенно пустынных и никем не занятых.

Вследствие этого непрерывного колонизационного движения, плоскогорья принадлежат теперь почти целиком славянскому миру; но нижняя часть склона Изонцо, Горициа или Герц, Триест, Паренцо, Пола, все города истриотского прибрежья, по составу своего населения, должны, бесспорно, считаться достоянием итальянского мира. Следовательно, с этнологической точки зрения, итальянские патриоты или italianissimi Триеста имеют право требовать присоединения своего города и всех берегов Истрии к «единой Италии»; на восточном берегу Кварнарского залива, Фиуме тоже латинский город; наконец, в некоторых городах Далмации, особенно в Царе, в Спалато, итальянский элемент имеет перевес над славянским. Немецкая речь, составляющая язык господствующей иноплеменной национальности, перестала быть обязательною в высших учебных заведениях, и как язык науки и сношений с иностранцами, везде предпочитается итальянский диалект. Последний имеет то важное преимущество, что, несмотря на различие областных наречий и говоров, он везде одинаков, как язык литературный, даже для фурланов (Furlani) или фриульцев, жителей долины Изонцо, которые говорят диалектом, похожим на речь ладинцев Тироля и романов Швейцарии, но только гораздо более итальянизированным.

Что касается славян, населяющих внутреннюю часть страны, то они делятся на многочисленные племена, говорящие различными наречиями, из которых одни имеют сходство с словенским или вендским языком жителей Крайны, другие с хорватским, с босняцким, с иллирийскими диалектами. Недавно, когда национальное чувство еще не пробуждалось в южно-славянских землях, сила притяжения, оказываемого на жителей плоскогорий более образованными населениями итальянского прибрежья, была преобладающею: цивилизация сделалась синонимом итальянизации на всем восточном склоне Адриатики, исключая только Дубровника или Рагузы. Но теперь в этом отношении произошел явный поворот, и преобладающее влияние итальянской культуры заметно еще только в ближайших окрестностях Триеста и других итальянских городах. В последнее время образовались другие центры притяжения; волна отлива направилась к востоку, и как ни различны между собою населения Карста, Далмации, иллирийских архипелагов, они, тем не менее, начинают сознавать, что все они принадлежат к великому славянскому племени. Истриоты, жители плоскогорий, и далматинцы, обитатели приморской полосы и соседних гор, по племенному происхождению братья босняков, сербов, русских и других славян; вместе с тем они им близкие родственники и по языку; но там, где религиозный фанатизм еще силен, различие вероисповедания делает их чуждыми или даже враждебными православным греко-восточной церкви, ибо, по причине соседства Италии, славяне адриатического поморья почти все исповедуют римско-католическую веру.

Между этими славянскими народностями, некоторые до сих пор еще сохранили варварские нравы, напоминающие дикие нравы древних «ускоков» или сербских беглецов, которых оттоманы принудили покинуть их родимые долины в Боснии, и которые прежде, чем превратиться в мирных земледельцев, приобрели страшную славу, как лихие пираты и дерзкие грабители. Разбойничество, кровавая месть до-ныне свирепствуют еще в округе Цары, и особенно в местности, известной под именем Берлики. За время с 1851 до 1853 г. в Царском округе, при населении в 157.000 душ, было 507 убийств и 1.919 случаев нанесения ран, а в округе Берлина, при населении в 8.400 душ,—766 убийств и покушений на убийство. «Кто не мстит за себя, тот не попадет в святые!», гласит одна местная пословица, по которой можно составить понятие о первобытных нравах населения. Убийцы могут легко ускользать от жандармов, благодаря дикому характеру окружающих гор. Та же самая причина объясняет, почему так трудно бывает подавлять политические восстания далматинского населения. В 1869 г. горцы кривошане, живущие в соседстве с Черногорией, возмутились против правительства, и, благодаря неприступным крепостям, которые устроила для них сама природа, они разбивали последовательно все посланные против них отряды; в одной битве, при Майне, две роты регулярного войска были изрублены инсургентами, при чем сами кривошане не потеряли ни одного человека. В конце концов, Австрия не нашла иного средства восстановить свою власть, как даровав горцам все, что они требовали, то-есть замену податей простою данью верноподданства и освобождение от воинской повинности.

Морлаки или поселяне верхней Далмации, которых считают происшедшими от смешения албанцев и славян, соединенных, может быть, с остатками гонимых аваров, принадлежат к числу наименее цивилизованных народностей Европы. Между ними одни—блондины, с белокурыми волосами и голубыми глазами, другие, напротив, имеют оливковый цвет лица и темнорусые волосы. Некоторые исследователи полагают, что слово морлаки означает «морские влахи или валахи»; но более вероятно, что это название значит просто «моряки или поморы», и происхождение его можно объяснить географическим положением занимаемой ими области относительно других славянских земель. Хотя морлаки по большей части живут очень бедно, взваливая всю тяжелую работу на женщин, которые низведены у них на степень рабочего скота, но, тем не менее, они сильно заражены тщеславием богатства, которое проявляется не в убранстве их жилищ, а в щегольстве одежды: они любят наряжаться в живописный и пышный костюм, похожий на костюм сербов, и женский головной убор всегда состоит из кокошника, украшенного золотыми и серебряными монетами. «Кто меняет одежду, может переменить и душу», говорит одна из их народных пословиц. Это племя сохранило еще во всей целости свою древнюю, переходящую неизменно из рода в род, сокровищницу суеверий; нужно ехать к морлакам, чтобы узнать волшебные силы растений и животных, добрые и худые влияния, исходящие из леса, из гор, из ручейка, таинственный смысл шума крыльев птиц, отдаленного эхо, дуновения ветерка. У них же можно познакомиться со старыми народными песнями, забытыми их соседями; одаренные замечательным природным талантом к музыке, морлаки поют эти песни важным и печальным голосом, который способен всякого растрогать до глубины души.

По телесным своим качествам, морлаки, бесспорно, принадлежат к самым красивым народностям Европы; их дети, счастливо избегнувшие гибельного действия болезней и нищеты, отличаются замечательною физическою силою и крепостью, высоким ростом и стройностью тела. В прошлом столетии, когда прусский король Вильгельм I, отец Фридриха Великого, рассылал вербовщиков с приказанием покупать и даже похищать красивых рослых мужчин во всей Европе для комплектования формируемой им гвардии, он сильно хлопотал о том, чтобы добыть побольше морлаков; но последние, дорожа своею свободою, отдались в кабалу в очень небольшом числе. Островитяне, живущие в Малом Луссине (Lussin Piccolo), тоже славятся в адриатических областях своею силою и красотою. Впрочем, климат Далмации есть один из самых здоровых, один из наиболее благоприятных физическому благосостоянию. Несмотря на свое полное незнакомство с правилами и требованиями гигиены, жители этой страны пользуются, между всеми провинциями и местностями Австрийской империи, наиболее продолжительною среднею жизнью. Только в некоторых низменных местах морского берега климат нездоров, по причине болотистой почвы. Таковы, например, печальные берега реки Наренты, прозванной «Проклятою», к осушению которых уже приступлено, но которые похитят еще не мало жертв, прежде чем будут ассенизированы и превращены в хорошие культурные земли. В окрестностях Фиуме, особенно в Порто-Ре, прежде свирепствовала также одна специальная болезнь, scherlievo, происхождение которой приписывали преимущественно бедности, дурным гигиеническим условиям и кровосмешению; но в настоящее время случаи этой болезни уже очень редки.

На адриатическом склоне австрийских провинций есть, кроме того, несколько иностранных колоний. Так, на полуострове Истрия, в деревне Перои, недалеко от города Полы, живут черногорцы, потомки эмигрантов, которым Венецианская республика уступила на этой итальянской земле незаселенные местности. Хотя со времени добровольного эмигрирования этих переселенцев прошло уже более двух столетий, они, однако, до сей поры сохранили свой национальный костюм, свои нравы и обычаи, обряды и религию, и чтут те же праздники, как и их братья на Черной Горе; но их черногорский язык смешался с наречием соседних славян. Что касается румынов, живущих в Истрии, то они были заброшены неизвестно когда и каким событием на берега реки Арсы, впадающей в Кварнарский залив. Эти колонисты, правда, сохранили свое имя и не смешиваются с итальянцами, но, вероятно, они очень давно покинули свою первоначальную родину, потому что речь их значительно разнится от валашского языка.

Население адриатических провинций Австрии представляло в 1880 г. следующие цифры:

| Славян | Итальянц. | Немцев. | Общее число. | |

| Горициа, (Герц) и графство | 130.000 | 73.500 | 2.700 | 206.200 |

| Триест и Истрия | 192.000 | 203.000 | 10.000 | 405.000 |

| Далмация | 441.100 | 27.000 | 3.400 | 471.500 |

Источники народного богатства, заключающиеся в почве, далеко еще не разрабатываются в этом крае так, как бы следовало, и не приносят той доходности, какую могли бы давать при более разумном и деятельном пользовании ими. Прекрасно возделанные пространства нив, фруктовые сады или виноградники, можно увидеть только вокруг Герца, Триеста, да кое-где в Истрии и в окрестностях далматинских городов; в других же местах почти везде встречаешь полнейшую небрежность, самое варварское невежество в отношении земледельческой культуры. Земля дает свои продукты скорее вопреки человеку, чем благодаря его содействию; вина, которые должны бы быть в числе лучших между европейскими винами, по причине их естественной силы, огня и тонических свойств, превратились в дрянные напитки, годные только для пьяниц; фрукты, которые, при мало-мальски старательном уходе, приобрели бы превосходные качества, родятся мелкие и безвкусные. При том же порядок землевладения находится еще во многих округах Далмации в переходном состоянии, которое всего более задерживает успехи сельского хозяйства. Земля перестала быть коллективною собственностью семей, как в областях по реке Саве, но она еще не сделалась частною собственностью в полном смысле слова. Границы земельного владения и межевые знаки не внушают в Далмации такого уважения, как в большей части стран Западной Европы. Сделавшись хлебопашцами, поселяне сохранили до некоторой степени свои прежние обычаи бродячих пастухов; им еще кажется совершенно естественным пасти свой скота на полях соседа; в некоторых округах владелец луга не имеет даже права косить траву более одного раза в году: после сенокоса, его поле принадлежит всем и каждому до следующего года.

По счастью, земледельческая культура и промышленность не составляют единственного источника пропитания для жителей адриатического прибрежья; жители имеют, кроме того, в своем распоряжении все те рессурсы, какие дает существование в их крае множества превосходных гаваней и удобных рейдов. Патриоты участвуют в обширном торговом движении, центром которого является Триест. Далматинцы, хотя они и лишились своей доли в господстве на море со времени цветущего периода Рагузской республики, тем не менее и до сей поры сохранили за собою репутацию превосходных мореходов. Два округа, Дубровницкий и Каттарский, занимающие оба вместе едва пятую часть прибрежья, доставляют Австрии треть её капитанов судов дальнего плавания и более половины её экипажей. Во время морского сражения у острова Лиссы, в 1866 г., на австрийских кораблях, которые громили и потопляли суда итальянского флота, команда отдавалась на итальянском языке; точно также в австрийской экспедиции, отправленной в 1873 г., под начальством Вейпрехта и Пайера, к северному полюсу, и открывшей полярный архипелаг императора Франца-Иосифа, экипаж состоял из людей, говоривших итальянским языком. Мореходство, с относящимися к нему отраслями промышленности, каковы судостроение, фабрикация парусов и канатов, приготовление солонины, дает занятие почти всем жителям прибрежной полосы и островов, славянам и итальянцам; но барышами торговли пользуются преимущественно последние, т.е. итальянцы, вместе с евреями-банкирами, живущими в портовых городах. Замечательно, что итальянцы же, и даже не местные, а подданные Итальянского королевства, именно рыболовы из Киоджиа (Chioggia), вылавливают почти всю рыбу в далматинских водах. Во всех портах прибрежья можно встретить их большие шлюпки, с рыжеватыми сетями, развешенными на мачтах, и с огромным глазом, намалеванным на носу судна.

Несмотря на все свои естественные богатства и превосходное географическое положение, Далмация далеко не имеет, в ряду европейских стран, той относительной важности, какая должна бы принадлежать ей по праву. Этот край заметно пришел в упадок со времен римской эпохи. Иллирия в древности была гораздо гуще населена и отличалась более обширною и оживленною промышленною деятельностью, чем в наше время; в ней было тогда множество больших городов; равнины её, где теперь расстилаются болота, были покрыты цветущими нивами и садами; горы её, ныне пустынные, деятельно разрабатывались рудокопами и камнеломами. В средние века Далмация тоже имела свой период процветания. Рагуза, по-славянски Дубровник, была, как Венеция и Генуя, одною из цариц моря; она вела деятельные торговые сношения со всеми портовыми городами Средиземного моря, отправляла непосредственно свои товары даже в Индию, вступала в союзы, заключала трактаты, как равная с равными, с могущественнейшими государствами того времени. По своей любви к литературе и наукам, не менее как по своей политической жизни и обширному торговому движению, Дубровник служил центром цивилизации для славянских племен внутренней части материка. Теперь ничего этого нет. Разоренная императором Карлом V, который выпросил у неё взаймы около трехсот судов, затем разрушенная в 1667 г. землетрясением, занятая французами в конце прошлого столетия, после того переходившая из рук в руки от одного господина к другому, Рагуза не могла оправиться от постигших ее бедствий; в настоящее время она снизошла на степень третьеклассного портового города, тогда как счастливый соперник её, Триест, сделался одним из главных рынков Средиземного моря.