III.

Балтийское море, к которому примыкает, в форме рукава, этот глубокий ров или канал, называемый Скагерраком, представляет, как и Немецкое море, залив северной Атлантики; но оно отличается от этого океана как составом, так и явлениями своих вод. Название «Балтийское» или «Балтика»,—вероятно, литовского происхождения, как и название острова Балтия, о котором упоминает Плиний,—есть, как говорят, синоним «Белого моря», и дано ему, будто бы, за его короткия и бурливые волны, покрытые белеющеюся пеной. Что касается немцев, то они в старину, когда южные берега этого внутреннего или средиземного моря были заняты славянами, называли его «Восточным морем» (Ostsee), и это наименование, верное по отношению к Дании и Швеции, осталось, в конце концов, за всем морским бассейном.

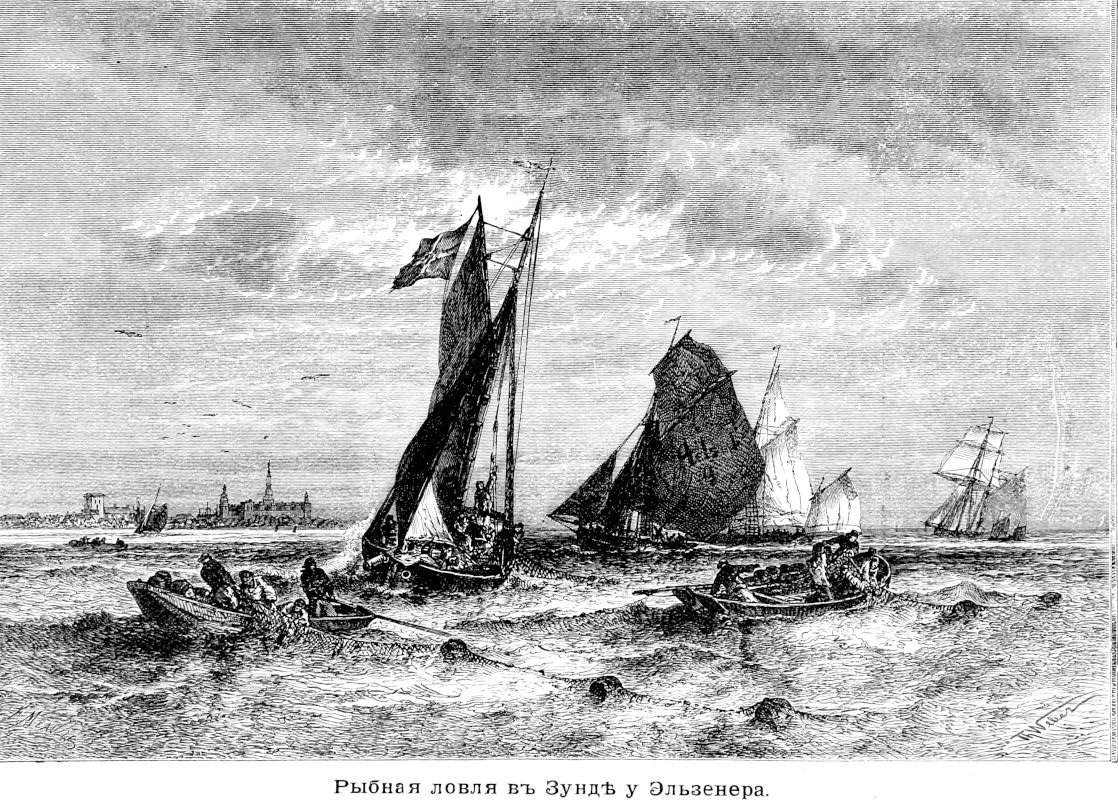

В некоторых отношениях это «Восточное море» может быть рассматриваемо как приток Атлантического океана, ибо оно дает ему гораздо больше воды, чем сколько само получает от него. Нева, Неман, Висла, Одер и двести пятьдесят других рек, больших и малых, которые вливаются в Балтийское море, приносят ему жидкую массу, значительно превосходящую по объему ту массу, которую оно теряет путем испарения. Количество приносимой этими реками воды до сих пор еще не было измерено непосредственно; но, судя по среднему количеству дождевой и снежной воды, выпадающей в продолжение года в бассейне Балтики, можно принять нормальное увеличение этого внутреннего моря равным двенадцати тысячам кубических метров в секунду. Весь этот избыток должен утекать в Атлантический океан через Зунд и в особенности через пролив Большой Бельт, ибо уровень Балтики не выше уровня Северного моря, как полагали недавно: точные измерения, произведенные на оконечностях Эйдерского канала, доказали, что в обыкновенное время поверхности этих двух морей лежат на совершенно одинаковой высоте. Следовательно, излишния воды Балтики должны искать выхода к Северному морю, и, действительно, в Зунде существует поверхностное течение, направляющееся обыкновенно от Копенгагена и Гельзингера к Каттегату, кроме тех случаев, когда северные ветры нейтрализуют это течение или даже сообщают ему обратное направление. По наблюдениям Форхгаммера и Просилиуса, ход поверхностного течения в Зунде оказался следующий в продолжение 134 дней:

Из Балтики в Северное море—86 дней, из Северного моря в Балтику—24 дня, равновесие—24 дня.

В Большом Бельте, главном соединительном канале между двумя морскими бассейнами, ход течения, направляющагося из Балтики в Немецкое море, отличается гораздо большею правильностью, чем в Зунде.

Тем не менее, морские реки, вытекающие из Балтийского моря, не занимают всей глубины ложа, представляемого им проливами. Так же, как в Дарданеллах и в Босфоре, нижнее течение воды более соленой и, следовательно, более тяжелой движется в противоположном направлении с верхним током воды относительно пресной и легкой, и разливается далеко в бассейне Балтики. Если бы эта скрытая река, текущая из Атлантики, не поддерживала солености Балтийского моря, то это последнее, принимающее в себя лишь пресноводные притоки, в несколько столетий утратило бы всю содержащуюся в нем соль; оно превратилось бы в широкую реку, имеющую вид залива Атлантического океана, но не составляющую одну из его частей. Химический анализ воды, почерпнутой на различных глубинах Балтики, подтвердил существование этих нижних контр-течений, идущих через Большой Бельт и Зунд и постоянно обновляющих соленость шведского моря: пропорции соли, содержащейся в водах поверхности и в водах нижних слоев, всегда разнятся на несколько тысячных. По исследованиям Мейера, Мебиуса, Карстена, Гензена, оказалось, что в Большом Бельте верхнее течение малосоленой воды имеет 18 метров в толщину, и что ниже масса соленой воды, текущей из океана, образует слой толщиною около 50 метров. Впрочем, гидравлические работы, предпринятые в Копенгагенском порте и в Зунде, доставили инженерам возможность измерить непосредственно нижнее соленое противотечение. Часто замечали, что когда два парусные судна разной величины пытаются подняться по Зунду, плывя против верхнего течения, образующего в этом проливе гораздо более тонкий слой, чем в Большом Бельте, то большое судно имеет в этой борьбе с течением огромное преимущество над малым, благодаря тому, что оно сидит глубоко в воде и, следовательно, достигает нижнего противотечения, которое и помогает его движению. Весной, во время таяния льдов, тоже ощущается действие соленых вод: будучи несколькими градусами теплее поверхностного течения и, вместе с тем, тяжелее по причине содержащейся в них примеси морской соли, эти воды быстро расплавляют нижнюю часть льдин, и, благодаря им, явление таяния льда совершается в очень короткий промежуток времени. Чтобы объяснить исчезновение, почти внезапное, льдов, рыболовы утверждают, что лед массами погружается в воду и медленно тает на самом дне моря.

Хотя нижнее противотечение, идущее из Атлантического океана, постоянно обновляет соленость внутренних вод, как это неоднократно наблюдали на германских берегах до острова Рюгена, однако, заливы, наиболее отдаленные от входа в Балтийское море, получают лишь весьма незначительную пропорцию солей: от Скагеррака до отдаленных бухт Ботнии и Финляндии волны Балтики становятся все менее и менее солеными. Тогда как соленость Северного моря, хотя уже ослабляемая большим количеством пресной воды, приносимой его притоками—Маасом, Рейном, Везером, Эльбой, очень мало уступает средней солености океана, нормальная пропорция солей на целую половину меньше при входе в Балтику, в Каттегате, в Большом Бельте и Зунде, по крайней мере на поверхности воды. Около середины этого внутреннего моря, у юго-восточных берегов Швеции, соленость составляет уже шесть тысячных, а в крайних заливах, близ Петербурга, Умео, Торнео, поверхностная вода почти пресная. По Форхгаммеру, средняя соленость океана 34,404 на 1.000; средняя соленость Северного моря 32,823 на 1.000; средняя соленость Каттегата и Зунда 16,230 на 1.000; средняя соленость Балтийского моря 4.331на 1.000; средняя соленость Кронштадтского рейда 0,610 на 1.000.

Даже в окрестностях Стокгольма, во внешних бухтах, прибрежные жители могут пить, без всякого вреда для здоровья, чуть солоноватую воду моря; но когда восточные ветры долго дуют и гонят воду из открытого моря в лабиринт стокгольмских каналов, даже в Меларском озере вода приобретает соленый вкус. Вообще, смотря по направлению ветров и обилию рек, впадающих в Балтику, соленость её вод постоянно изменяется даже в одном и том же месте; однако, она никогда не бывает настолько значительна, чтобы прибрежные жители могли извлекать соль из морской воды. Во время Крымской войны жители Финляндии и Эстляндии, лишенные запаса соли, обыкновенно привозимого им на судах из южной Европы, приходили просить соли на английские и французские военные корабли, рискуя быть задержанными в качестве пленных.

Балтика отличается также от Немецкого моря и от северной Атлантики большими разностями её температуры по временам года; в этом отношении она больше походит на пресноводные озера северной Европы, чем на открытое море, омывающее западную и северную стороны Скандинавии. Между тем как берега Норвегии и Лапландии, даже за Северным мысом (Норд-Кап), в самые большие холода, среди зимы, никогда не окаймляются ни одною льдинкой, вся поверхность Ботнического и Финского заливов покрывается ледяною корой: меньшая соленость вод, малая их глубина, наконец, действие холодных восточных и северо-восточных ветров, которых холмы Финляндии и России не в состоянии задерживать,—таковы причины этого замерзания значительной части Балтийского моря. Два названные залива остаются подо льдом, средним числом, в продолжение пяти месяцев в году, с ноября до апреля; но и германские берега главного моря тоже бывают обрамлены ледяным поясом на довольно большом протяжении от береговой линии; незамерзающие воды в центре морского бассейна усеяны зимой плавающим льдом, да и входные каналы остаются закрытыми для судоходства, по причине множества льдин, которые, будучи увлекаемы течениями, движутся там длинными вереницами. Средняя продолжительность замерзания варьирует от 32 дней в Любекском порте до 233 дней в порте Торнео.

В некоторые годы, отличавшиеся особенно суровою зимой, Балтийское море замерзало даже все сплошь, и по его поверхности временно прокладывались санные торговые пути. В течение тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого столетий по меньшей мере раз десять ледяной покров простирался сплошною равниной от берегов Лапландии; острова Дании были соединены со всех сторон с твердою землей, и даже за пределами Балтики Ютландия соединялась посредством ледяного моста с Норвегией. Купеческие караваны ездили по льду из Швеции и Дании в Любек, в Росток, в Штральзунд, в Гданск (Данциг); по краям этих санных дорог были даже устроены гостинницы для проезжающих и товарных обозов, и ярмарки происходили среди ледяной равнины. Волки перебегали по льду из лесов Норвегии в равнины Ютландии. В 1658 году даже армии смело шествовали по замерзшему морю и давали друг другу сражения на его ледяной поверхности. В этом году Фридрих III, король датский, необдуманно объявил войну Швеции, и король последней, Карл Густав, воевавший в то время в Польше, тотчас же двинулся с своим войском к пределам Дании; он стал лагерем на берегу Малого Бельта с двадцатитысячною армией и, испробовав крепость льда, пустил по морю конницу, артиллерию и весь военный обоз. Разбив неприятеля, пытавшагося преградить ему доступ на остров Фионию (Fyen), он отправился далее по льдам из Большего Бельта через острова Лаланд и Фальстер, достиг острова Зеландии и продиктовал мир в Копенгагене. Но в 1809 г. и сама Швеция, в свою очередь, подверглась нападению русских войск, которые, под предводительством Барклая де—Толли, перешли по льду Балтийское море в самом узком месте Ботнического залива, там, где находится архипелаг Кваркен. В последние четыре столетия случаи замерзания Балтики на большом пространстве бывали реже, чем в прежнее время. Вообще суровость зимних холодов несколько уменьшилась для всего бассейна этого моря,—факт, противоречащий гипотезе Адемара (Adhemar), пo которой, будто бы, начиная с двенадцатого столетия, северное полушарие постепенно охлаждается.

В Балтийском море путешественник не увидит плавающих ледяных гор, как в полярных морях; но там и сям глыбы льда, оторвавшиеся от берега, возвышаются метра на четыре и на пять над горизонтом воды и дают некоторое, хотя и весьма слабое, понятие о громадных ледяных массах, движущихся по волнам на юге от Шпицбергена и Гренландии. Эти глыбы, подобно льдинам ледяных эпох, иногда несут на себе камни и другие обломки: они продолжают, только в несравненно меньших размерах, тот перенос эрратических камней, который, как мы знаем, имел столь важное значение в геологической истории Скандинавского полуострова, Финляндии и Германии. Научные мемуары приводят множество фактов, свидетельствующих об этом перемещении скал, уносимых ледоходом с севера на юг: видали даже огромные глыбы гранита, переносимые льдом с финляндского берега на остров Гохланд. Прибрежные льды двояким путем получают свой груз каменных обломков—или от действия оттепели, когда береговые скалы трескаются и раскалываются, или вследствие сильных холодов, от которых лед приобретает большую толщину и, захватывая верхушки подводных камней, вырывает их со дна моря. Кроме того, в мелководных областях Балтики встречаются места, где лед образуется сначала на дне, прежде чем замерзнет поверхность моря. На севере от города Гельзингера есть небольшая песчаная мель, где при наступлении зимы рыбаки вдруг видят себя окруженными льдинами, которые поднимаются со дна и в которых содержатся еще куски водорослей, оторванные от мели; явление это очень часто наблюдали также на Аландских островах.

Закон уменьшения температур с увеличением глубины, наблюдаемый в Атлантическом океане, преобладает также и в водах Балтики, по крайней мере в летние месяцы; но переход от градуса к градусу совершается там гораздо быстрее, так как это внутреннее море испытывает лишь в очень слабой степени влияние течения, повышающего температуру воды северных морей. Нижние слои имеют различную температуру, как и нижние слои океана, и, вообще говоря, очень близки к точке замерзания; таким образом лот, достигающий дна на глубине 100 и 200 метров, проходит на очень коротком расстояния жидкие слои, представляющие разность температур, равную по меньшей мере 10 градусам. Балтийское море нигде не имеет такой глубины, как Скагеррак. Между Копенгагеном и Борнгольмом лот ни в одном месте не достигает даже 60 метров глубины; к востоку от Борнгольма и под тою же широтой он опускается до 120 метр., но средним числом только до 80 метров, и подводные мели, какова, например, банка Штольпе (Stolpe-Bank), покрытая лишь слоем воды от 14 до 18 метров толщиною, высоко поднимаются над уровнем дна. Далее на севере, там, где Балтика представляет наибольшее протяжение между берегами, глубина возрастает пропорционально увеличению поверхности. К востоку от Готланда, самая низкая впадина, найденная в морском ложе экспедициею, совершенною на судне «Померания» в 1871 году, имеет 230 фут.; но в узком канале, отделяющем островок Готска-Санде от скал Уто, против фиордов Стокгольма, лот опускается на 323 метра: это наибольшая известная до сих пор глубина Балтийского моря. Порог около 40 метр. высотой ограничивает центральный бассейн, к северу от Стокгольма; но далее находятся еще две пропасти глубиной слишком 200 метр.: одна между Аландским архипелагом и приморским городком Эрегрунд, другая—в непосредственном соседстве с берегом, между городами Гернезанд и Умео. Но как на юге, так и на севере порты имеют, вообще говоря, незначительную естественную глубину и могут принимать лишь суда, сидящие в воде не глубже 5 или 6 метров. Однако Балтика, в целом, глубже Северного моря в собственном смысле: ложе её, так сказать, не было выровнено и представляет еще многочисленные неровности, возвышения и углубления. В этом отношении оно походит на дно пресноводных озер, рассеянных во множестве по смежным областям твердой земли на Скандинавском полуострове и в Финляндии. Размеры Балтийского моря:

Поверхность 358.000 кв. километр.; средняя глубина, по Мейеру, 63 метра; приблизительный объем жидкой массы 22.554 кубич. километров.

В Балтийском море не бывает заметных приливов и отливов, свойственных океану и открыто сообщающимся с ним морям. На юге от проливов, ведущих в этот морской бассейн, моряки не имеют надобности принимать во внимание прилив, хотя физики могут констатировать существование его в портах Мекленбурга и Померании и нашли, что высота его доходит до нескольких миллиметров: так, в Висмарском порте разность между высотой прилива и отлива исчисляется в 9 сантиметров; далее в восточном направлении эта разность постоянно уменьшается до того, что, наконец, она ускользает от самых искусных наблюдателей. Но что значат эти ничтожные колебания высоты воды вследствие прилива и отлива в сравнении с изменениями морского уровня, производимыми действием атмосферных течений? Сильные и продолжительные западные ветры иногда понижают воду в Кильском порте на 1.20 и даже на 1,50 метра. На низменных берегах Балтики береговая линия перемещается на многие сотни метров, смотря по направлению ветра.

Как во всех замкнутых бассейнах, колебания воздушного моря сообщают жидкой массе Балтики большие качания, сходные с поднятием и падением ртути в чашечке барометра: это—внезапная прибыль и убыль воды, подобная той, какую мы замечаем на озерах Женевском и Нефшательском, где она известна под именем «seiches». Шультен первый дал объяснение этого явления, указав на совпадение его с движениями барометра. Высота этих волн тем больше, чем слабее давление атмосферы: нередко она достигает целого метра и более, а в некоторых случаях, когда прибыль воды поддерживается правильными ветрами или течениями, образующимися вследствие различия уровней, разность колебания между высокими и низкими водами гораздо значительнее. Всего чаще вода повышается в Балтике весной и осенью, в эпоху перемены времен года; но это явление иногда происходит также и зимой, под слоями льда, который от напора поднимающихся вод изгибается в виде свода или трескается с страшным шумом. Кроме того, в водах Балтики бывают иногда,—впрочем через очень отдаленные промежутки времени,—другие движения, отличные от сейчас упомянутых и до сих пор еще не объясненные. Рассказывают, что иногда, при ясной погоде, море вдруг начинает бушевать, сильно вздувается и заливает берега на большое пространство: так, например, в 1779 году оно совершенно затопило город Леба, в восточной Померании, поднявшись на 5 метров выше своего среднего уровня. Местные жители называют эти внезапные повышения морского уровня Seebaren (морские медведи), вероятно, не по причине рева, которым сопровождается прибыль воды, а скорее потому, что это явление Baren имеет некоторое сходство с так называемым баром, наблюдаемым в морских лиманах. В другие разы замечали обратное явление: море вдруг, без всякой видимой причины, отступало на большое расстояние вдоль низменных берегов.

Не подлежит сомнению, что в недавния геологические эпохи Балтика значительно изменила свою форму, и наблюдения, сделанные на её берегах, показали, что это изменение продолжается и в текущем периоде. В своей совокупности шведское море занимает длинную долину, параллельную скандинавскому плоскогорью; но выход этой долины, её ворота, посредством которых она сообщается с океаном, переменили место. Проливы Зунд, Большой и Малый Бельт открылись через скалы, которые некогда составляли сплошную землю; во многих местах этих морских проходов противоположные берега соответствуют один другому, так что, очевидно, они были прорваны напором вод. Кроме того, морские отложения, оставленные во внутренней Швеции, доказывают, что Балтика сообщалась непосредственно с Каттегатом через большие озера Венерн и Веттерн, соединенные ныне Гетеборгским каналом. Натуралист Ловен выловил в этих озерах, на значительных глубинах, различные арктические виды морских ракообразных, из которых одни принадлежат к фауне Ледовитого океана, а другие к фауне Ботнического залива. Присутствие этих животных доказывает, что в ледяном периоде эти озера сообщались с Балтийским морем: в то время это были не пресноводные озера, а обширные проливы, наполненные соленою водой и извивавшиеся от одного моря к другому. Вследствие поднятия Скандинавского полуострова, которое продолжается и в наши дни, эти проливы превратились в замкнутые бассейны, и мало-по-малу вода, непрерывно питаемая дождями и ручьями, утратила всю свою соленость. Большая часть животных погибли, но некоторые успели акклиматизоваться, и эти-то выжившие виды и находят теперь в самых глубоких водах шведских озер.

Балтика—одно из самых бедных морей по числу животных видов: смешение пресной и соленой воды и большая разность годовых температур неблагоприятны развитию в этом бассейне органической жизни. По Нильсону, морских рыб в этом море не наберется и тридцати различных видов, а из ластоногих и китообразных там водятся только пять видов тюленей и дельфинов, ибо киты и другие большие морские животные, которых иногда встречают у берегов Скании и даже севернее, попадают туда случайно, как заблудившиеся путешественники. Все виды морских рыб и китообразных, живущие в водах Балтики, находятся, равным образом, в Северном море: это просто эмигранты, а не коренные жители. Единственные различия, замеченные до сих пор между животными Скандинавского моря и представителями фауны соседнего океана, суть простые видоизменения, происшедшие от различия среды: переселяясь из более теплых и более соленых вод Каттегата в холодные и почти пресные воды Финского и Ботнического заливов, некоторые виды, естественно, должны были несколько измениться, чтобы приспособиться к местным условиям своего нового отечества; это изменение состояло преимущественно в уменьшении величины животных: так, например, съедобная ракушка, длина которой в Кильской бухте, средним числом, от 8 до 9 сантиметров, имеет на берегах Готланда только 3 или 4 сантиметра в длину, и раковина её сделалась так тонка, что разрушается почти тотчас же после смерти моллюска. Однако, эти слабые видоизменения недостаточны для того, чтобы оправдать создание специально балтийских типов, как это пытаются сделать скандинавские натуралисты; из морских рыб, кажется, всего более имеет право считаться действительно балтийским видом одна порода трески, очень ценимая за её вкусное мясо,—именно gadus callarius или balticus. Хотя виды, переселившиеся из Каттегата в Балтику, немногочисленны, но зато те из них, которым среда благоприятна, размножаются там в огромном количестве особей. О плодовитости этих видов можно составить понятие по тому факту, что в Кильской бухте рыбаки налавливали до 240.000 сельдей в день, и что у каждой сельди было в желудке по меньшей мере десять тысяч маленьких ракообразных, называемых tamora longicornis; следовательно, в период лова, который продолжается около трех недель, более 50 миллиардов раков tamora были съедены одним видом животного в одной бухте Балтики. Фиорд Одензе, которым воды Каттегата врезываются в северный берег острова Фионии, посещается такою массой превосходной трески, что, за недостатком сбыта, эту рыбу употребляют иногда вместо навоза для удобрения полей, продавая ее крестьянам, которые платят от 2 до 3 франков за полную телегу. Вообще богатство животной жизни в Балтике так велико, что нужно считать миллиардами миллионов организмы, кишащие в каждой малейшей бухточке этого моря.

Такой же точно контраст, какой замечается между свободным морем и морем, запертым датскими островами, существует и между двумя бассейнами Балтики—западным и восточным. На западе от острова Рюгена, на берегах Мекленбурга и Любека, морские растения и животные представляют множество разновидностей, не встречающихся на берегах Штеттинского залива. В целом, восточный бассейн Балтики гораздо менее населен, чем её западные воды, что объясняется более холодною и резче изменяющеюся температурой этого бассейна, а также солоноватым свойством его жидкой массы, которая непригодна ни для пресноводных, ни для морских животных: приспособиться к этой неблагоприятной среде, очевидно, могли только те организмы, которые могут без вреда для себя выносить крайности тепла и холода, и которых Мёбиус, на основании этого, предлагает называть эвритермами. Так, в этой водяной области найдено только 69 видов беспозвоночных животных, что составит около трети фауны морей, омывающих датские острова. Везде, где вода становится годною для питья, морская фауна исчезает. В Ботническом и Финском заливах моллюски все без исключения пресноводные, да и рыбы, которые встречаются там, в числе двадцати различных пород, также похожи на виды, населяющие озера Финляндии и Швеции. Таким образом Балтика представляет любопытный пример моря, имеющего две различные фауны: одну—океаническую, другую—озерную. Действительно, это море имеет двоякий характер: по своим большим бассейнам, западному и южному, оно—морской залив; по своим оконечностям, северной и восточной, оно состоит из открытых озер, похожих, по их явлениям и продуктам, на воды окружающего материка.