II.

Так как Бельгия лежит под одним небом с Галлией и Германией, то и органический мир её, естественно, должен был состоять, вообще говоря, из растений и животных той же самой породы; в сравнении с соседними странами, она представляет в этом отношении лишь незначительные различия или, вернее сказать, простые переходы от флоры к флоре и от фауны к фауне. Однако, некоторые виды находят здесь свою границу от действия климата. Так, например, каштановое дерево, которое не переходит за пределы поясов, где средняя температура января достигает по малой мере двух градусов, неизвестно в Арденнах и очень редко встречается во Фландрии, где плоды его с трудом созревают. Маис, требующий жары летом, не удается в местностях сырого морского прибрежья, но отлично родится на южном склоне Арденнских гор. Наконец, виноград, который хорошо выносит зимние холода, не может произрастать по недостатку необходимой для него теплоты в летние месяцы, и потому бельгийские равнины не производят виноградного вина; виноградники существуют только на берегах реки Маас.

Подобно тому, как во Франции и Германии, виды животного царства стали и в Бельгии менее многочисленны, вследствие разработки почвы для целей земледелия и истребления древних лесов. Из больших млекопитающих, лось, первобытный бык (bos urus), зубр исчезли из этой страны уже с первых времен исторического периода; бурый медведь, который жил еще в лесах Геннегау в двенадцатом столетии нашей эры, давно уже перестал бродить даже в самых уединенных уголках Арденнов. Рысь тоже принадлежит к числу животных, порода которых вывелась в крае в течение последних двадцати столетий. Млекопитающее средней величины, бобр, долго выдерживал против цивилизованного человека борьбу за существование, но и он, наконец, пал; точно также и ежу, который теперь находит убежище в худо содержимых изгородях, грозит истребление в близком будущем. Взамен вымерших видов Бельгия приобрела двух грызунов—черную крысу и пасюка, пришедших несметными колониями, первая после крестовых походов, последний в прошлом столетии. Эти новые пришельцы едва-ли не страшнее для земледелия, чем были некогда медведь и рысь.

Само собою разумеется, что древняя фауна страны всего лучше могла сохраниться в Арденнах, благодаря дикому характеру местности и уединенным пустыням, которые человек еще оставляет там. Косуля до сих пор часто встречается в этой части Бельгии. Олень, некогда столь распространенный во всей стране, попадается еще в некоторых лесах Люксембурга, особенно в окрестностях Сен-Гюбера, легендарного города охотников; впрочем, если эта порода животных еще не истреблена окончательно, то этим она обязана некоторым крупным землевладельцам, которые держат оленей в своих парках для собственной охоты. Дикий кабан или вепрь, более обыкновенный, нежели олень, живет также в арденнских лесах, откуда делает набеги, очень опасные для сельских хозяев, в Кондрозе и до самых ворот Люттиха; он не истреблен даже в области между реками Самброй и Маасом. Волк, за голову которого назначена премия, лисица, куница, ласочка, каменная куница или белодушка, хорек, барсук, дикая кошка, белка, заяц, кролик и разные мелкие грызуны также принадлежат к нынешней фауне Бельгии, равно как речная выдра, которая еще ловит рыбу в Семуа, самой рыбной реке Бельгии. На необработанных плато водятся куропатки и рябчики. Еще не все животные, обитающие на бельгийской территории, оделись в ливрею слуг человека. По словам Гузо (Houzeau), последний след рыцарского искусства соколиной охоты сохранился в Арендонке, где и до сих пор приручают соколов для ловли дичи.

Известно, какое важное значение приобрели, в области археологии, открытые в Бельгии древние пещеры с костями ископаемых животных; но драгоценные остатки, найденные в этой стране, принадлежат не одним только животным, порода которых погибла: между разбросанными по дну пещер костями встречаются также кости людей, живших здесь в доисторические времена. Такие гроты, как грот Гойе, в котором найдено не менее ста пятидесяти «пещерных медведей», конечно, очень любопытны; но несравненно больший интерес представляет пещера Энжис, близ Люттиха, где Шмерлинг нашел, в 1833 г., человеческий череп, лежавший вместе с костями носорогов, слонов и других больших животных, ныне исчезнувших. Эта счастливая находка подтвердила открытие ископаемого человека, сделанное Турналем, из Нарбонна, в 1828 году; она доказала несомненным образом, что человек был современником всех этих исполинских толстокожих первобытного мира, что он вел борьбу из-за обладания пещерами, служившими ему убежищем, с медведями разных пород, с гиенами, львами и другими свирепыми хищниками. Доказательства, представленные Шмерлингом, были неопровержимы; однако, рутина долго еще сохраняла в школах противоположную теорию, пока, наконец, открытия, сделанные в долине Соммы, не установили окончательно истины.

Древнейшим обитателем бельгийской территории, без сомнения, следует считать того человека, которому принадлежал грубо иссеченный кремень, найденный в Месвенской траншее, близ Намюра. Этот современник мамонтов и носорогов имел, конечно, самую простую, первобытную промышленность, как и люди той же эпохи, обитавшие в долинах Соммы, Сены, Темзы. Он жил преимущественно на равнинах; однако, остатки его встречаются также в некоторых пещерах холмов.

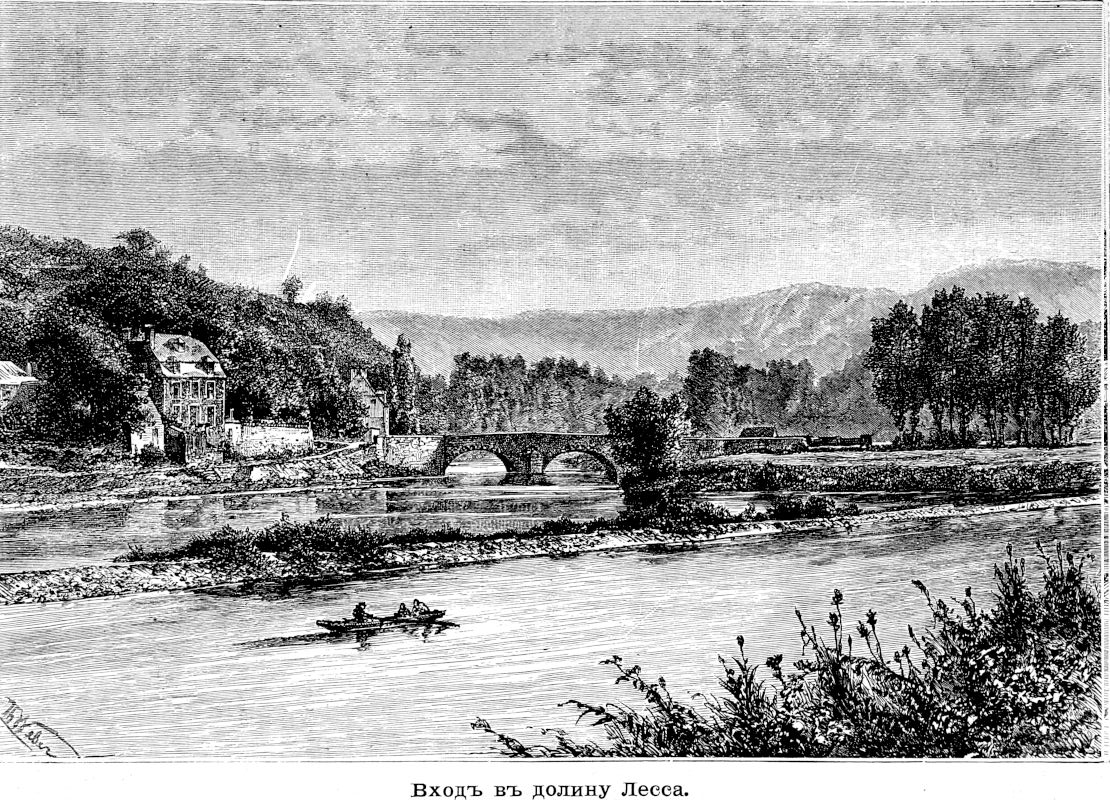

Очаровательная долина реки Лессы, соединяющаяся с долиной Мааса немного выше города Динана, до недавнего времени редко посещалась туристами, несмотря на горделивый вид утесов, которые над нею господствуют, и пропастей, в которых кружится кристаллическая вода горного потока. Но в 1864 году она вдруг приобрела громкую известность, когда геолог Дюпон открыл часть её обширных доисторических сокровищ. Близ деревни Фюрфоз, стены скал, возвышающихся над рекой Лессой, изрыты многочисленными пещерами, между которыми замечательна так называемая «Чортова дыра» (le trou des Nutons); народное суеверие, может быть, питаемое каким-нибудь смутным преданием, считает ее жилищем нечистых духов, называемых по-местному nutons и sotais. Эти-то пещеры и служили убежищем туземным жителям в эпоху, известную под именем каменного века. Троглодиты берегов Лессы знали употребление огня, который они добывали посредством удара кремня о кусок колчедана. Живя исключительно звериной ловлей, они не имели ни одного домашнего животного; даже собаки у них не было. Будучи очень плотоядными, они употребляли в пищу по меньшей мере сорок восемь различных видов животных, остатки которых найдены в гротах. Были ли они людоеды? По мнению г. Дюпона, нет достаточного основания отвечать на этот вопрос утвердительно; однако найденные в некоторых местах человеческие кости, расколотые и носящие отпечаток зубов, заставляют думать, что по крайней мере обитатели пещеры Шово (Chauvаuх) питались человеческим мясом, подобно многим племенам современных им европейцев. Дикие троглодиты очень любили наряды, судя по многочисленным ожерельям из раковин и просверленных зубов, найденным на дне гротов, по красной краске, которую они, может быть, употребляли для раскрашивания лица и тела, и по обделанным костям, которым археологи дали название «предводительских жезлов». Некоторые из этих костей носят знаки грубых рисунков. Эти доисторические обитатели края вели уже значительную торговлю, ибо они должны были добывать издалека большую часть материалов, в которых они нуждались для своей промышленности. Так, кремень, которого нет ни в Кондрозе, ни в области, заключающейся между Самброй и Маасом, они, вероятно, доставали или из окрестностей Маастрихта, или с южной оконечности Шампаньи. Ископаемые раковины, которые они употребляли, были приносимы с Реймской горы; полипники, тоже ископаемые, получались из местностей около Вузье (Vouziers), гагат—с границ Лотарингии; наконец, шифер добывался из скал Фюме. Все эти обломки различного происхождения покрывают пол пещер, которые, нужно заметить, содержались с крайнею небрежностью. Разлагавшиеся остатки пищи, а также сырость, просачивавшаяся сквозь стены, без сомнения, делали эти первобытные жилища очень вредными для здоровья; и действительно, человеческие кости, находимые в пещерах, носят на себе явные следы английской болезни. Вообще говоря, эти пещерные люди были маленькие: рост их не превышал 140 сантиметров.

Три последовательные уровня долины Мааса соответствуют трем ступеням цивилизации троглодитов. Когда эта река имела несколько километров в ширину и воды её доходили до входа верхних гротов, каковы, например, гроты Магрит и Нолет, где в то время укрывался человек, последний должен был вести борьбу с мамонтом, носорогом, львом, пещерным медведем, пещерной гиеной. Впоследствии, когда понизившийся Маас омывал вход пещер второго яруса, человеку уже не нужно было бороться с этими страшными врагами; в тогдашних его жилищах находят только остатки животных, которые до сих пор водятся в Европе, но переселились в другие страны, как-то: остатки северного оленя, серны, каменного барана. Наконец, на нижнем уровне долины, некогда обитаемые гроты содержат лишь кости домашних животных или диких зверей, породы которых доныне существуют в крае.

В эту последнюю эпоху уже начались иноземные нашествия в Бельгию; мы находимся в периоде шлифованного камня, тогда как в пещерах двух верхних уровней долины Мааса все инструменты и оружие сделаны из расколотого или грубо отесанного камня, из кости или оленьего рога. К этому периоду полированного камня, вероятно, относятся и знаменитые могилы грота Фронталь (trou du Frontal), названного так по лобной кости человека, которая была там открыта одним из первых ударов заступа. Эта пещера была обитаема в эпоху северного оленя и, по всей вероятности, служила кладбищем, так как в ней нашли кости шестнадцати человеческих скелетов и, кроме того, множество различных вещей, положенных подле умерших.

В те времена, когда жители страны хоронили своих покойников в гроте Фронталь, раса была уже сильно смешанная; между костями, найденными в этом пещерном кладбище, ученые признали три различные типа. Однако, главный тип отличается удлиненным черепом, с резко выдающимися дугами бровей, и «фюрфозский человек» имел еще многочисленных представителей в стране. Смешанное население века шлифованного камня состояло уже из земледельцев, промышленников и торговцев. У него были уже домашния животные, заводы для приготовления глиняной посуды, мастерские для выделки оружия. В окрестностях города Монса, близ деревни Спиенн, обширное пространство земли усеяно кремнями, частию обделанными, в таком большом числе, что местные жители прозвали это пространство «полем голышей» (Camp des cayaux). Это, очевидно, остатки обширной мастерской топоров и других орудий, для фабрикации которых материал добывался на месте, из подлежащих пластов меловой формации; подпочва оказалась изрытою по всем направлениям шахтами и галлереями. Большая часть кремневых орудий, находимых на поверхности земли во Фландрии, вышла, без сомнения, из этой геннегауской мастерской, где, впрочем, топоры, как кажется, фабриковались только вчерне, в неотделанном виде. По всей вероятности, люди этого века должны были выдержать удар германских нашествий, предшествовавших эпохе завоевания края римскими легионами. Что касается культа долменов (друидических памятников над могилами), то он, повидимому, мало был распространен в этой стране, так как камни этого рода редко встречаются на бельгийской территории; для погребения усопших обыкновенно употреблялись естественные пещеры. Могильные курганы считались прежде сотнями на водораздельной возвышенности между Тирлемоном, Тонгром и Маастрихтом, но все они были срыты. Сложенные в кучу камни, которые, может быть, были посвящены, в германскую эпоху, Брингильде, воинственной Валькирии, сделались, в народной речи, «камнями Брунегильды», австразийской королевы, возвеличенной воображением людей.

По замечательному совпадению, контраст, существующий в общем виде природы между юго-восточной Бельгией, то-есть холмистою частью страны, и северною и западною полосой, то-есть областью равнин, воспроизводится и в характере самых населений, валлонов и фламандцев: между этими двумя этнографическими элементами замечается резкая противоположность. Линия, проведенная из Сент-Омера в Маастрихт, через среднюю Бельгию, указывает почти точным образом северо-западную границу валлонского языка, тогда как другая линия, направляющаяся от Маастрихта к Мецу, означает, с гораздо меньшею правильностью, восточный предел той же речи. Вершина угла этой глоттологической области, лежащая под 50° 50' северной широты, есть крайний северный пункт, где говорят языком, принадлежащим к латинской семье. За пределами этой области одержали верх германские наречия: на востоке говорят верхне-немецким (hoch-deutsch) и нижне-немецким (platt-deutsch), на севере и западе голландским диалектом.

Статистика, составленная, под руководством Вандеркиндере, во всех школах Бельгии, и обнимающая свыше 60.000 детей, доказала, что весь север страны есть область белокурого типа: провинция Антверпен, Лимбург, две Фландрии и север Брабанта составляют по преимуществу пояс голубых глаз и светлых волос. Линия, указывающая границу языков фламандского и валлонского, образует приблизительно демаркационную черту между двумя типами. Разделение между блондинами и брюнетами здесь гораздо яснее, чем в Германии, где смешанная группа значительнее.

По общепринятому мнению, валлоны—народ галльского происхождения, тогда как фламандцы должны быть признаны потомками германцев. В основе этого мнения есть, конечно, доля истины; но не подлежит сомнению, что смешение племен посредством браков было во все времена весьма значительно в этих краях, столь часто подвергавшихся иноземным нашествиям и постоянно посещаемых торговым людом из всех частей Европы. При том же туземные жители, населявшие страну в эпоху, предшествовавшую вторжениям арийских народов, без сомнения, доставили своим потомством один из важнейших этнографических элементов нынешней Бельгии. Не говоря уже о «фюрфозском человеке» (l'homme de Furfooz), антропологи указывают во всех частях бельгийской территории родовые группы и даже целые населения, тип которых никоим образом не может быть приурочен к типу галлов или арийских германцев. В долине Мааса и в провинции Геннегау (Hаinaut) часто можно встретить женщин с желтоватой кожей, с черными волосами и глазами, с узким и выдающимся лбом, с широким лицом, очень низкого роста, так что, глядя на этих существ странного вида, невозможно отделаться от мысли, что находишься в присутствии людей другой породы. Процентное отношение типов в Бельгии: блондины составляют 42,29%, брюнеты 27,50%.

Во многих сельских общинах западной Фландрии, на юг от Диксмуда, бедняки, единственный промысел которых—приготовление метел и веников, живут в шалашах и в логовищах, вырытых в земле. На территории восточной Фландрии эти «лесные люди», Boschkerlen, еще гораздо многочисленнее. В Зеле, где они известны под именем Burjongs или «работников на фермах», они по большей части служат разносчиками и говорят особым жаргоном, совершенно отличным от местного наречия.

Гюйтенс указывает в гентской Фландрии многие роды или группы населения, которые также разнятся от других жителей края и отличаются менее высоким ростом, большею частью черными волосами, темно-карими глазами, более живым и веселым характером, меньшею методичностью и последовательностью в поступках. Но, как показывают таблицы народной переписи, тип брюнета встречается во всей Бельгии, не только в Люттихской области, где он представляет около половины общего числа жителей, но также и на фламандской территории, где этот тип составляет треть или четверть населения.

Почти все антропологи усматривают в этом смуглом элементе долю влияния, которая должна быть приписана прямому потомству древнейших, до-арийских племен страны. Этот элемент, во всех отношениях сходный с тем, который мы находим в соседней Франции под именем галльского типа, и который многими писателями приписывается лигурам, объясняет большое число людей с округленною головой и малорослых, которые встречаются в обеих Фландриях. Но было бы ошибочно приписывать образование этого типа этническому влиянию испанцев, которые некогда жили и господствовали в стране, составляющей нынешнюю Бельгию. Нельзя, конечно, отрицать этого влияния, о котором свидетельствуют многие доселе сохранившиеся родовые имена или фамилии, но оно было сильно преувеличено некоторыми писателями.

Что касается по большей части галльского происхождения валлонов, то-есть «галлов»—таково значение в германских языках слова валлон,—то оспаривать его могут только писатели с предвзятыми идеями. Бельгийские народцы, о которых говорят древние авторы, носят галльские имена, и от границ Франции до нынешней Голландии мы находим множество городов с галльским названием, каковы, например, Намюр, Динан, Корториакум (Cortoriacum, ныне Куртре), Лугдунум (Lugdunum), Новиомагус (Noviomagus, ныне Нимвеген). Римское завоевание сделало в бельгийской земле то же, что и в остальной Галлии—оно ввело латинский язык, который, постепенно изменяясь в течение веков, превратился в валлонский посредством процесса, аналогичного тому, которым образовались языки итальянский, провансальский, французский. Многочисленные колонисты германской расы, поселившиеся среди валлонов в бассейне Мааса, стояли на более низкой степени цивилизации, и потому, естественно, должны были принять язык туземного населения. Однако, влияние их оставило по себе заметные следы в диалектах, преобладающих около границы. Люттихское наречие,—самое богатое из валлонских наречий по своей литературе и наиболее разработанное, без сомнения, по причине важности города, где им говорят,—усвоило множество германских слов, даже некоторые грамматические обороты немецкого происхождения и отличается сильными придыханиями. Наречия намюрское, монское, турнезийское ближе подходят к диалектам, употребляемым во Франции; последнее, то-есть турнезийское, мало разнится от валансьенского наречия [rouchi de Valenciennes]. Всего менее немецкий язык имел влияния на валлонский диалект, как кажется, в провинции Геннегау, где число иммигрантов германского племени в продолжение всего средневекового периода было весьма незначительно.

По физическим качествам валлона легко отличить от его соотечественника-фламандца. Первый имеет гораздо более костлявую фигуру, более сильные члены, более угловатое тело; мясистые части у него менее развиты; он редко имеет свежий и румяный цвет лица, какой так часто встречаешь между германцами, жителями равнин: вообще он не может похвалиться ни красотой, ни стройностью форм. Между валлонами больше встречается рослых мужчин, чем между жителями Фландрии: при наборах средний рост конскриптов всегда оказывается самый высокий в провинциях с населением галльского типа, в Намюре и Люксембурге. Валлоны имеют еще то преимущество над фламандцами, что они вообще долговечнее их и менее подвержены болезням. Так, между тем, как в обеих Фландриях и в провинции Антверпен насчитывают 90 смертных случаев на 100 рождений, в четырех валлонских провинциях, Геннегау, Намюре, Люттихе и Люксембурге, число этих случаев не превышает 70. Чему приписать эту относительную долговечность валлонов—влиянию ли расы или скорее сравнительно большему материальному довольству и более благоприятным санитарным условиям? Они пользуются более значительным благосостоянием, живут в более возвышенных и более здоровых местностях и сгруппированы менее скученными населениями; в этом, может быть, и заключается причина большей продолжительности жизни. В средние века фламандцы,—которым, впрочем, благоприятствовало географическое положение их страны, столь выгодное для торговли и промышленности,—вообще говоря, превосходили, если не люттихцев, то, по крайней мере, других валлонов, не только богатством, но также действительною цивилизацией и практикой свободы. Большие перевороты, театром которых была Бельгия, и медленные преобразования, совершившиеся в массе народа, постепенно переместили центр могущества. В наши дни валлоны стоят выше фламандцев по промышленной деятельности и степени образования, но фламандцы сохранили свое превосходство в области изящных искусств: это они в особенности дают стране её живописцев и музыкантов. Что касается числа бельгийцев, говорящих французским языком, то оно меньше числа фламандцев; но многие валлонские колонии рассеяны за пределами бельгийской территории, в больших городах Голландии и Прирейнской Германии, где хвалят их трудолюбие, настойчивость и честность. Характер люттихцев в частности отличается чем-то южным: веселостью, увлечением, присутствием духа, любовью к шуткам.

Фламандцы, которые в низменной равнине превосходят численностью потомков коренных жителей края, суть «чужеземцы», «беглецы», как показывает их саксонское имя, Flaminger или Vlaminger, если не признать более правдоподобным толкование Мейра, который, в своей хронике Фландрии, производит это название от слова vlае, болота, так что, следовательно, по этой этимологии, «фламандцы» значит «жители болот». Они тем легче могли поселиться в западных областях страны, что эти области в то время были еще почти необитаемы. По сю сторону цепи дюн простирались обширные болота и озера, образовавшиеся вследствие разлива рек, затем почти вся остальная часть края, занимаемая ныне Фландрией, провинцией Антверпен и Лимбургом, представляла пустынную и бесплодную песчаную равнину. Наконец, земли, на которых поселилось большинство колонистов германского племени, были отделены от валлонских областей широким поясом лесов, известных в древности под именем Silva carbonaria, и который на юго-востоке соединялся с Арденнами. В Брабанте, где существуют еще значительные остатки этого большого древнего леса, все деревни, лежащие к востоку от этих лесов остались валлонскими, тогда как деревни, рассеянные на западной их стороне, населены фламандцами. Но там, где колонисты находились в соприкосновении с островами романизованного населения, различие рас долго сохранялось. Так, в средние века жителей округа pagus mempiscus или «земли менапиев» (Menapii), говоривших французским языком, часто противопоставляли фламандцам, населявшим окрестные местности.

Со времен римской эпохи, германцы толпами приходят на равнины Бельгии. Как показывают окончания названий населенных мест и многочисленные исторические свидетельства, большое число этих чужеземцев были франки: племена или роды этого германского союза и доставили главный элемент для образования фламандской народности. Однако, самое имя фламанцев должно быть приписано саксонским эмигрантам, которые заселили преимущественно морское прибрежье, с той поры долго называвшееся по имени их «саксонским» (littus saxonicura). Эти иммигранты, вероятно, состояли в очень близком племенном родстве с англо-саксами, заселившими Англию, судя по окончаниям muth, mude, которые они давали устьям своих рек, и ham, которое получили многие из их деревень. Может быть, как думают некоторые историки, эти поселенцы приходили также морем, следуя вдоль берегов Фрисландии и Голландии. В пользу этой гипотезы говорит, между прочим, тот факт, что влияние западных фризов, поселившихся в Зеландии, распространялось далеко по всему бельгийскому прибрежью. Во всей этой области мы находим черты нравов, сходные с чертами, наблюдаемыми в северной Голландии, а один из средневековых историков даже прямо называет город Остенде фризским портом. К этим первым иммигрантам саксонского происхождения впоследствии присоединились другие поселенцы, насильно водворенные в крае Карлом Великим, вследствие его больших войн. Существование этих саксонцев во Фландрии дает, может быть, ключ к объяснению происхождения имени Sachsen (саксы или саксонцы), которое носили фламандские колонисты, поселившиеся в двенадцатом столетии в Трансильвании, и которое там до ныне носят их потомки. В самом деле, большая часть этих переселенцев, уходивших преимущественно с морского прибрежья, более других частей страны подверженного бедствиям наводнений, были саксонского происхождения. Большие переселения фламандцев не следует приписывать склонности к перемене места жительства или страсти к приключениям; напротив, эти переселения всегда вынуждались суровой необходимостью; фламандец по природе большой домосед, он очень привязан к родной земле: «Oost, west, ’t huis best» (на востоке хорошо, на западе хорошо, а у нас лучше), говорит одна из его народных пословиц. Кроме того, воины, часто опустошавшие край, заставляли многих жителей браться за ремесло солдат и идти, в качестве наемников, на службу к тому, кто больше платил. Точно также роты брабантцев (Brabancons) и валлонские полки странствовали по Европе в качестве наемного войска иностранных королей.

Чистокровные фламандцы, как и валлоны, представляют совершенно особенный тип. У них светлые глаза, белокурые или светлорусые волосы; цвет лица отличается необыкновенною свежестью, и кровь легко приливает к коже при малейшем проявлении гнева. Контуры лица часто неопределенны, особенно у женщины, и рано обезображиваются: красота, зависящая от блеска кожи, обилия крови, приятность взгляда—иногда сменяется почти внезапно одутловатостью, угреватостью и уродливостью. Старинные картины, к которым всегда полезно обращаться для сравнительного изучения типов, указывают на одну черту, свойственную лицам фламанцев и северогерманцев—разделение подбородка и щеки тонкою бороздкою, что придает физиономии выражение благоразумия и сметливости. Что касается роста фламандцев, то общее мнение в этом отношении расходится с показаниями статистики. Народное выражение: «рослые фламандцы» не оправдывается действительностью, так как в настоящее время, из всех бельгийских провинций, именно во Фландриях: восточной и западной, встречается наибольшее число малорослых людей. Правда, что средняя величина роста выходит сравнительно малая от влияния на нее людей смуглого типа, которые представляют собою потомство древнего населения края. Фламандцы белокурого германского типа—самые высокие между жителями низменной части Бельгии; особенно многочисленны люди высокого роста на морских берегах, там, где преобладает саксонский элемент.

Фламандский язык, древний dietsch, известный некогда валлонам под именем thiois, ecть наречие нижне-немецкого (platt deutsch), так же, как голландский и фризский. По мнению Мюлленгофа, он сохранил первоначальный характер франкского языка и, следовательно, более приближается к арийскому корню, чем верхне-немецкий (hoch-deutsch), принятый теперь самими франками в собственно так называемой Германии. Фламандцы, жители Кампины, или брабантской Кампаньи, и в особенности жители окрестностей Турнгута, где франкская иммиграция продолжалась долее, чем в других областях Бельгии, всего лучше сохранили свои старинные нравы, обычаи, суеверия и, вместе с тем, говорят самым чистым фламандским языком. Впрочем, различие наречий и говоров, понятно, весьма велико, ибо, смотря по кантонам, мы находим там корни франкские, саксонские, даже фризские и, наконец, многочисленные элементы, заимствованные из языков валлонского и французского.

С двенадцатого столетия thiois сделался письменным языком, и песни, сказки и былины начали постепенно установлять его правописание. В эпоху развития общинных вольностей фламандская литература тоже достигла цветущего состояния, но потом, во время бургундского господства, она превратилась в пустую, бессодержательную реторику. Во время войн за освобождение от испанского владычества она имела своего великого писателя, Марникса де-Сент-Альдегонда; затем, сделавшись опять языком побежденных, под властью испанцев и потом австрийцев, она все более и более нисходила на степень областного наречия, простонародного языка, и писатели все более и более стали пренебрегать фламандскою речью. В 1803 году Наполеон I издал декрет, повелевавший, чтобы все оффициальные акты, публикуемые в департаментах бывших австрийских Нидерландов, где сохранился местный язык, были впредь составляемы на французском языке, а в 1812 году император приказал, в видах облегчения работы цензуры, чтобы всякое фламандское периодическое издание сопровождалось французским переводом. Когда Бельгия, по решению венского конгресса, была соединена с Голландией, нидерландский язык, в свою очередь, пользовался, как язык новых властителей, значительными привилегиями, в ущерб правам фламандцев, наречие которых значительно разнится от чистого голландского, как и правам самих валлонов; во Фландриях так же, как и в восточных провинциях, подписывались петиции против употребления нидерландского языка, внушенные, впрочем, в большой мере чувством религиозной ненависти. Революция 1830 года повела за собою новые перемены, и французский язык сделался оффициальным языком на всем пространстве Бельгийского королевства. В то время, впрочем, еще не знали, что фламандский элемент имеет столь важное численное значение, и результаты народной переписи, обнаружившей истинное процентное отношение языков в стране, удивили самих фламандцев: по этой переписи оказалось, что из семи бельгийцев четверо говорят фламандским наречием (thios или dietsch).

С той поры численное отношение языков изменилось, как видно из следующей сравнительной таблицы:

Фламандцев насчитывалось: в 1830 году—1.860.000; в 1846 г.--2.471.250; в 1876 году—2.659.900.

Валлонов насчитывалось: в 1830 году—1.360.000; в 1846 г.—1.827.140; в 1876 году—2.256.850.

В переписи 1890 г., говорящих фламандским наречием оказалось 45,2%, говорящих французским языком 40,9%, говорящих обоими языками 11,5%; остальные говорили или только по-немецки (0,51%), или, кроме того, еще по-французски или по-фламандски.

На границе языков некоторые селения, может быть, офранцузились, вследствие частых перемещений населения. И действительно, указывают в провинции Лимбург одну деревню, но имени Heure-le-Tiesche (то есть le Thiois), которая с прошлого столетия перестала быть фламандскою. Точно также Комин и некоторые другие общины, прежде фламандские, принадлежат теперь к области французского языка. Но французская речь одерживает верх над германскою не столько непосредственным завоеванием территории, сколько медленным распространением, особенно в городах. Обязательное употребление французского языка в законодательных палатах и совещательных собраниях, во всех административных и судебных учреждениях, равно как и в армии, способствует, может быть, в известной мере, распространению его в крае; но всего более он обязан своими успехами добровольному употреблению его в группах ученых, литературных, промышленных, коммерческих. Французская речь в гораздо большей мере, чем фламандская, служит языком цивилизации в нынешней Бельгии. Около двух третей периодических изданий печатаются на французском языке, и эта часть прессы имеет наибольший круг читателей. Что касается книг, то влияние французского языка, благодаря соседству Парижа, сделалось еще более преобладающим: в этом отношении нет ни одного бельгийского города, который бы, так сказать, не офранцузился. В литературном отношении Брюссель теперь почти совершенно французский город, хотя еще в конце прошлого столетия оффициальные бумаги писались там по-фламандски. А между тем этот город находится среди области германского языка; только в квартале Мароль валлонские рабочие были в прошлом настолько многочисленны, что создали особый жаргон, принадлежащий к обоим главным языкам, как по словам, так и по грамматической конструкции.

Хотя французский язык с каждым годом делает новые успехи, как преобладающий язык в Бельгии,—фламандский диалект выиграл, если можно так выразиться, в силе сцепления, в достоинстве, со времени его литературного возрождения в последние тридцать лет. В 1840 году ежедневных газет во всем королевстве было: французских 28, фламандских ни одной, а в 1874 г. первых выходило 54, последних 14. В настоящее время фламандская литература имеет многочисленных писателей, и Генрих Консьенс, главный романист Бельгии, писал на этом языке; фламандские поэты и ораторы сделались популярными; во всех частях страны основались сотни обществ, поставивших себе задачей поощрять изучение и усовершенствование национального языка. Замечательно, что соединение нидерландского и фламандского в один язык, которое не могло быть достигнуто под властью голландского правительства, совершилось само собой со времени оффициального разделения двух народов: чего не могла сделать государственная власть, то осуществлено свободною волей граждан. Несмотря на оппозицию одной партии, с ужасом отвергавшей всякий союз по языку с «еретиками» голландцами, нидерландское правописание было окончательно принято в 1864 году для фламандского языка, и частые лингвистические конгрессы, собирающиеся то на северной, то на южной стороне таможенной границы, содействуют исчезновению всяких местных различий. Можно без преувеличения сказать, что в настоящее время в Нидерландах, принимая их в обширном смысле, то-есть в Бельгии и Голландии, существует один германский язык, которым говорят более шести миллионов человек.