XII.

Народонаселение Скандинавии, которому ведутся правильные переписи с 1751 года, быстро возрастает; с начала текущего столетия оно более чем удвоилось и в Норвегии, и в Швеции.

Население двух государств Скандинавского полуострова в различные эпохи:

Норвегия: в 1800 г.—800.000 душ; в 1876 г.—1.864.000 душ; в 1891 г. (1 янв.)—2.002.000 душ.

Швеция: в 1800 г.—2.347.000 душ; в 1876 г.—4.429.700 душ; в 1891 г. (1 янв.)—4.785.000 душ.

С 1870 года число жителей не переставало увеличиваться во всех шведских ленах (lan), даже на острове Готланде, который посылает на полуостров почти весь избыток своего населения. Между тем как в западном королевстве период удвоения населения составляет около 62 лет, в восточном он равняется приблизительно 72 годам. Главная причина ежегодного приращения населения—перевес числа рождений над числом смертных случаев; так, в Норвегии в период 1871—1880 гг. годовое превышение числа родившихся над числом умерших равнялось 20.467, а в Швеции в период 1886—1890 гг.—около 60.000; в период 1881—1890 гг. средний процент рождаемости составлял: в Норвегии—30,6, в Швеции—29,2 на 1.000.

Но, кроме этой главной причины, на возрастание населения влияет также постоянное увеличение средней продолжительности жизни. Так, пропорция смертности в Швеции, составлявшая от 27 до 28 на 1.000 в последней половине восемнадцатого столетия, не превышала уже 18,3 на 1.000 в период, протекший с 1871 по 1875 год, а в период 1881—1890 гг. составляла и в Швеции, и в Норвегии всего только 17 на тысячу (в 1893 г. в Швеции—16,8 на тысячу); это—наименьший процент смертности, какой представляет европейская страна; в Швеции и Норвегии умирает почти вдвое меньше людей, чем в России. Из всех стран нашего континента Скандинавия—самая счастливая в том отношении, что она теряет наименьшее число детей в первом возрасте. Между тем как вне Скандинавского полуострова четверть детей погибает раньше достижения пятилетнего возраста, молодое норвежское поколение только к восемнадцатому году уменьшается до трех четвертей своей первоначальной цифры, как показывают следующие выводы статистики:

Число переживающих пятилетний возраст:

Норвегия—811; Швеция—768; Англия—737: Швейцария—726; Бельгия—725; Франция—710; Голландия—689; Бавария—596.

В самой Норвегии наиболее здоровою местностью, по Броху, следует считать долину Гульдбрандсдален, на севере от озера Мьезен. В Скандинавии несомненно существует улучшение расы, составляющее счастливый контраст с вырождением людской породы, про исходящим в других странах, главным образом, вследствие «военного подбора». Измерения, которым были подвергаемы рекруты шведской милиции, констатировали тот замечательный факт, что средний рост их увеличился на 18 миллиметров за последние тридцать пять лет.

Так как два государства, занимающие Скандинавский полуостров, пользовались глубоким миром с 1815 года, то единственными причинами замедления в росте народонаселения были плохие урожаи и общие экономические кризисы, торговые и промышленные. В 1868 и 1869 годах произошло даже незначительное уменьшение в числе жителей—не потому, что цифра умерших превышала цифру рождений, а потому, что пропорция эмигрантов вдруг возрасла до такой степени, что некоторые округа почти совсем опустели. Тогда случалось, что в одну неделю до 200 человек садились на корабль в порте Гетеборг, отправляясь в Англию и Америку; кроме того, сильное эмиграционное движение направлялось в Новый Свет через порты континентальной Европы. В 1869 году более 57.000 лиц покинули два государства полуострова; следовательно, на один этот год приходится осьмая часть всех скандинавов, эмигрировавших с половины текущего столетия, число которых распределено следующим образом:

Эмигрантов норвежских с 1836 по 1879 г.—206.600; эмигрантов шведских с 1851 по 1879 г.—240.000.

Даже многие лапландцы, между которыми находилась одна семья оленных лопарей, были увлечены общим потоком и отправились в Америку; но с 1870 года выселение стало ослабевать, затем, после многих колебаний, достигло наивысшей цифры—в Норвегии в 1888 году: 21.452, в Швеции в 1887 году: 50.786,—но с этого времени опять значительно уменьшилось, и в Норвегии в 1894 г. составляло только 5.642, а в Швеции в 1893 г. 40.869 лиц. Наибольшую долю переселенцев всегда давали приморские населения. Скандинавы Соединенных Штатов живут преимущественно в северных областях американской республики, в штатах Иллинойсе, Висконсине, Миннесоте, Айове. Что касается колонии, основанной ими в 1638 году на берегах Делавара, то эта Новая Швеция, Nya Sverige, была уступлена Голландии в 1655 г., затем вместе с другими нидерландскими владениями, перешла под власть Англии, и теперь ничто, кроме имени, не напоминает о пребывании скандинавов в этой местности.

Иммиграция, довольно малочисленная, далеко не уравновешивает в Скандинавии эмиграционного движения жителей; при том она состоит главным образом из бывших колонистов или детей колонистов, возвращающихся из Америки; другие иммигранты, преимущественно датчане и немцы, насчитываются только сотнями. Кроме того, англичане в небольшом числе водворяются в приморских городах Норвегии и в Гетеборге. Собственно в Швеции в десятилетие 1884—1893 гг. число иммигрантов поднялось с 4.911 до 7.377. В северных областях полуострова пустынные пространства также постепенно заселяются отчасти финляндскими иммигрантами; но несравненно значительнее число скандинавов, направляющихся с юга в эти страны: даже в Лапландии они сделались теперь преобладающим элементом населения. В 1845 году в Тромсе и в Финмаркене норвежцев насчитывалось только 16.500; в 1865 г. число их уже утроилось, а в 1875 г. упятерилось.

Вообще говоря, густота населения пропорциональна средней годовой температуре: число людей увеличивается по мере удаления от полюсов и понижения высоты места над уровнем моря; но, кроме того, и торговля привлекает жителей в некоторые округа, занимающие особенно благоприятное для этой цели положение: так, на берегах Зунда, против Копенгагена, население, относительно, более значительно, чем во Франции. Некоторые сельские округа Скании, Блекинга, Галланда так давно заселены и возделываются, что поля их совершенно очищены от эрратических камней: пахатная почва повсюду расстилается непрерывным слоем.

Подобно тому как во всех цивилизованных государствах, число жителей возрастает быстрее в городах, чем в сельских округах Скандинавии, особенно в Норвегии. В этой последней стране увеличение цифры жителей приходится исключительно на поясы промышленные, приморские и рыболовные; население же местностей, занимающихся земледелием и скотоводством, уменьшилось, а население лесных областей сохраняет приблизительно одну и ту же численную силу. Норвежские города, к которым ныне устремляется почти весь избыток народонаселения, заключали в себе в 1665 году только 8 процентов общего числа жителей; в 1875 году население их составляло уже более 18 процентов этого числа: загроможденные строительными материалами, они имеют вид только-что основанных городов,—так много попадается в них новых домов. В Швеции только 18,8 процентов населения живет в городах. Это королевство, будучи гораздо богаче Норвегии пригодными для культуры землями, могло сохранить в своих деревнях население относительно более значительное.

Скандинавское земледелие, сделавшее большие успехи с половины текущего столетия, имеет перед собой длинную перспективу развития и усовершенствования в близком будущем, благодаря значительному протяжению непроизводительной территории, которая может быть еще утилизирована для целей сельского хозяйства. Правда, большая часть полуострова не пригодна для обработки плугом. Озера, скалы, груды камней, фирновые поля и ледники покрывают обширные пространства, а в северных областях климат до того суров, что человек по необходимости должен оставлять земле,—за исключением некоторых хорошо защищенных местностей,—её естественные произведения, состоящие из деревьев, кустарника или дикорастущих трав. Между тем как в Дании собственно так называемые культурные земли простираются почти на половине территории, в Швеции они покрывают площадь не более одной пятнадцатой части поверхности страны, уменьшаясь постепенно от юга к северу, от провинции Мальме, где возделываемые земельные участки занимают более двух третей территории, до пустынь Лапландии, где несколько маленьких полей в лесных прогалинах составляют единственные завоевания земледелия. В Норвегии пояс удобной для возделывания территории так узок, что обработанная почва не представляет даже сотой доли поверхности королевства. Но как на восточном, так и на западном скате скандинавских Альп область земледелия постоянно распространяется на счет болот и лесов. Между тем как в 1865 году площадь пахатных земель исчислялась только в 2.334.000 гектаров, она занимала пятнадцать лет спустя 2.920.000 гектаров; следовательно, увеличение новыми культурными землями составляло более 586.000 гектаров, или около 40.000 гектар. в год. Значительная часть вновь приобретенной пахатной земли была завоевана непосредственно на водах болот и озер: так, в период с 1841 по 1876 год шведское правительство содействовало выдачей субсидий осушению 198.000 гектаров затопленных земель; кроме того, обширные пространства были осушены частными лицами, без всякого пособия со стороны государства. Точно также и норвежцы увеличивают каждый год свою незначительную земледельческую территорию несколькими тысячами гектаров, отвоеванных у болот и фьордов. Во всех возвышенных долинах Скандинавии, во всех равнинах, удаленных от моря, колонии земледельцев постепенно преобразовывают почву в производительные земли. Так, в центральной Швеции провинция Смаланд получила свое название от «мелких» землепашцев, которые колонизировали её леса, некогда пустынные: расчищая мало-по-малу один участок за другим в пустыне, усеянной скалами и лесами, неустрашимые пионеры покрыли страну маленькими оазисами культурной земли, где они долгое время оставались почти неизвестными остальной Швеции и жили в независимости чисто-республиканской. Утилизируемая для целей сельского хозяйства площадь земель распределяется в Швеции (1893 г.) следующим образом: 3.371.754 гектара пашен, 35.434 гект. садов, 1.584.156 гект. естественных лугов; в Норвегии пашни составляют всего только 0,7 процента пространства.

Первональное земледелие страны не знало других способов обработки почвы кроме подсечного или огневого, состоящего в том, что часть леса или торфяника выжигают и бросают семена в золу от сгоревших растений. В некоторых, впрочем немногих, внутренних округах и теперь еще употребляется этот первобытный способ древних лопарей; но, взятое в целом, нынешнее шведское полеводство есть одно из тех, которые отличаются хорошим распределением севооборотов, правильным употреблением мелиораций и удобрений, разумным применением машин. Швеция, которая в прошлом столетии должна была ввозить иностранный хлеб, производит ныне более зерновых хлебов, чем сколько нужно для собственного потребления, для содержания домашних животных и для добывания спиртных напитков; она отправляет значительные количества хлеба за границу, но должна ввозить, однако, в меньших пропорциях, муку ржаную и пшеничную. Что касается Норвегии, то поля её, получая больше теплоты и влажности, производят, при равной площади, больше хлеба, чем нивы Швеции; но протяжение их слишком мало, чтобы прокармливать все население: количество произведений почвы, которое Норвегия должна ввозить из-за границы, составляет около трети её годового потребления. Даже холодный север России посылает ей муку через Архангельский порт.

Скотоводство Скандинавии сделало в эти последние годы успехи, соответствующие успехам земледелия: хотя домашния животные и не увеличились в числе, но, благодаря гораздо более заботливому уходу, они приносят своим владельцам несравненно более выгод, чем прежде. Великобритания, которая постоянно ищет вокруг себя мест производства, могущих снабжать её рынки предметами продовольствия, давно уже обратилась к Швеции, и эта последняя посылает ей живой скот, коровье масло, яйца, преимущественно через Гетеборгский порт. Однако, оба королевства полуострова, особенно Швеция, далеко уступают Дании по развитию скотоводства; это объясняется тем, что почва там менее пригодна для производства кормовых трав, чем в Дании. Количество домашних животных в Скандинавии представляет следующие цифры:

| Норвегия в 1891 г. | Швеция в 1893 г. | |

| Лошадей | 150.898 | 495.443 |

| Быков и коров | 1.006.499 | 2.473.981 |

| Овец | 1.685.000 | 1.323.978 |

| Коз | 272.458 | 77.984 |

| Свиней | 121.057 | 717.339 |

| Северных оленей, прирученных | 170.134 | 100.000 |

Туземные породы скота почти везде были видоизменены путем скрещивания. В высоких долинах хребта Кьелен и на норвежском поморье сохранилась еще так называемая «горная порода» коров, некрасивая, маленькая, безрогая, но отличающаяся замечательной умеренностью и неразборчивостью в пище; она довольствуется всяким кормом, и в некоторых частях Норвегии удалось даже приучить ее питаться рыбой. Степные бараны, маленькие, неуклюжие, покрытые грубой шерстью, имеющие только волоса на ногах, на голове и иногда на хвосте, обладают необыкновенной выносливостью: вдоль ставангерских берегов и далее к северу на всех островах морского прибрежья стада их остаются в продолжение всей зимы под дождем, снегом и ветрами, и эти животные, питаясь вереском и морскими водорослями, перебиваются до весны, без вреда для здоровья. На острове Готланде также существует особенная порода лошадей—горячия, полудикия пони, которые проводят почти весь год под открытым небом.

Известно, какое важное значение имеют леса в хозяйственной экономии Скандинавии: в самом деле, вывоз леса за границу представляет, по ценности, половину всей отпускной торговли Швеции: бревна, доски, балки, подпоры для рудников отправляются из шведских портов Ботнического залива и из Гетеборга в Бразилию, на Мыс Доброй Надежды, в Австралию, даже в Новую Зеландию; но более половины этого отпуска направляется в Англию. Продажи лесного материала, производимые скандинавами, представляют каждый год сумму, превышающую 250 миллионов франков; из этого числа одни шведы продают на 150 миллионов. Несмотря на важность лесной промышленности и торговли, лесоводство в собственном смысле не пользуется тем вниманием, какого оно заслуживает; до сих пор ограничиваются эксплоатацией естественных лесов (площадь которых в 1893 г. составляла: в Норвегии—7.806.000, в Швеции—17.569.000 гектаров). Самые значительные рубки производятся вдали от населенных местностей; нанимающиеся на рубку рабочие, которых лесопромышленники держат в своего рода крепостной зависимости, выдавая им вперед, под большие проценты, необходимые суммы, должны сами строить в лесу временные избушки, чтобы провести там сезон морозов и мрака, составляющий для них время чрезмерного труда; что касается лошадей, то они проводят всю зиму без крова, защищенные от холода только шерстяными попонами. Срубленные деревья перевозятся по снегу к берегу рек, где они плывут от водопада к водопаду, от озера к озеру до лесопильного завода, который должен распилить их на бревна и доски. Во многих внутренних округах ложе рек и дно озер сплошь покрыты затонувшими древесными стволами, которые, не успев сделать весь путь своего сплава в один год, сохли летом на берегах; затем пропитавшись водой во время разливов, не могли уже плыть на поверхности. При осушке некоторых озерных бассейнов находили в наносах дна по нескольку лежащих один на другом слоев сгнивших деревьев.

Число жителей, занимающихся обработкой почвы и непосредственною эксплоатацией её произведений, можно определить приблизительно в 4 миллиона, что равняется почти двум третям скандинавского населения. Мелкие земельные собственники составляют довольно большую пропорцию сельского населения, и большинство арендаторов возделывает свое временное владение под гарантией традиционных обычаев, которые дают им действительную независимость. Норвежские крестьяне, как и шведские, всегда сохраняли за собой право выбирать место жительства и приобретать земли: они не были крепостными, как крестьяне большей части европейских стран, и законы Дании, обязывавшие крестьянина оставаться в месте его рождения до сорока лет от роду, никогда не были в силе на севере от Скагеррака. Общинное землевладение было очень распространено в Скандинавии. да и теперь еще число общественных земель довольно значительно: необработанные пустоши, горные пастбища и леса принадлежали, по большей части, многих главам семейств, всему приходу, или даже нескольким приходам вместе. Во многих местностях прежнее коллективное землевладение было заменено правильным распределением земель между различными общинниками на известное число лет; каждая дола была предоставляема в пользование последовательно всем членам общины. В других местах земельная собственность была распределена неравномерно, на основании обычаев и традиций, получивших силу закона. Большая часть лесов была разделена по разным породам дерев: один общинник владел соснами, другой елями, третий березами; трава, которую щипал скот, принадлежала четвертому, тогда как самая почва была присвоена особому владельцу. Теперь в Норвегии издан закон, воспрещающий деление леса между двумя владельцами, из которых один, владеющий почвой, и другой, владеющий растущими на ней деревьями, неизбежно стали бы во враждебные друг к другу отношения. Порядок общинного землевладения постоянно уменьшается в размерах в пользу частной земельной собственности: однако, в 1876 г. почти седьмая часть почвы Норвегии состояла еще из земель, находящихся в общинном владении, и даже в западных провинциях, между мысом Линдеснес и Трондгьемским фьордом, среднее количество этих земель составляло три десятых страны.

Норвежские собственники сохранили старинное odelsret, или «аллодиальное» право вновь вступать во владение проданным земельным имуществом; но сумма, которую должен уплатить в этом случае приобретатель, определяется не первою продажною ценой, а на основании новой оценки; при том, odelsret принадлежит только семействам, пользовавшимся этим имуществом по меньшей мере в течение двадцати лет; кроме того, право это утрачивается, если имущество уже переходило в последние три года от одного владельца к другому. Права наследования, прежде различные для сыновей и дочерей, из которых последние всегда получали вдвое меньшую долю теперь одинаковы для обоих полов, и завещатель может распорядиться, помимо своего прямого потомства, не более как одною четвертою частью своего имущества.

Понятно, что это последнее законоположение должно вести на практике к сильному дроблению земельной собственности. Если не принимать в рассчет маленьких участков земли, лежащих в городах и употребляемых только для разведения цветников и огородов вокруг жилых домов, то земледельческих имений в собственном смысле насчитывается около 430.000 во всей Скандинавии, именно до 300.000 в Швеции и до 130.000 в Норвегии. Естественное стремление скандинавского населения было бы увеличивать до бесконечности число земельных участков, так как каждый крестьянин желает сделаться хозяином и собственником, желает приобрести во владение участок земли, или mantal; но законодательство нашло нужным установить известные ограничения, чтобы воспрепятствовать чрезмерному дроблению страны; в Швеции оно воспрещает раздел земли в тех случаях, когда доля её становится недостаточной для прокормления её произведениями семейства, состоящего по меньшей мере из трех лиц. В 1827 году был издан закон (заимствованный впоследствии законодательством Германии и АвстроВенгрии), которым дозволялось владельцу нескольких чересполосных участков земли требовать нового распределения земель, в видах соединения всех разбросанных кусков; благодаря этой мере, имения могли округлиться, что несомненно принесло пользу земледелию. Вообще говоря, имения эти не велики по протяжению; в Скандинавии нет, как в Великобритании и Ирландии, таких обширных поместий, которые по пространству могут быть названы провинциями; исключение составляет только Норрланд, где, например, известный гетеборгский негоциант Диксон мог бы ехать несколько дней через свои владения, не достигая их границ. По количеству владеемой земли, шведские земельные собственники распределяются следующим образом (1893 г.):

Землевладельцев, имеющих менее 2 гектаров—61.289; от 2 до 20 гектар.—185.566; от 20 до 100 гектар.—22.802; более 100 гектар.—2.034.

Фермеры или арендаторы, менее многочисленные, чем собственники, почти все обеспечены долгосрочными арендными договорами; но некоторые из них, именно так называемые husman или torpare, уплачивают аренду не деньгами, а работами на землях владельца или услугами в лесах или в рудниках. Есть между ними и такие, которые, будучи собственниками одного участка земли, берут другой в арендное содержание; наконец, многие вынуждены своим необезпеченным положением искать какого-либо вспомогательного средства существования: они делаются ремесленниками, дровосеками или рыболовами. В 1865 году землевладельцы составляли в Норвегии 85%, в Швеции 62%; арендаторы в Норвегии 15%, в Швеции 38 процентов.

Известно, какую важную отрасль народного хозяйства составляет рыболовство в Скандинавии, особенно в Норвегии: богатство моря рыбой, в гораздо большей мере, чем плодородие почвы, способствовало заселению прибрежных стран, да и теперь еще северные округа, в Финмаркене и Нордланде, были бы совершенно пустынными, если бы рыбные мели не привлекали туда целых флотилии рыболовных судов.

Треска и сельдь, как мы видели выше, составляют главные сокровища, которые море держит в запасе для прибрежных жителей Норвегии. На Лофотенских островах и Финмаркене ловлей трески занимаются около 70.000 лиц (с 16.000 судов), из которых. может быть, трети суждено найти смерть в волнах моря, и средний годовой улов составляет от 10 до 60 миллионов.

Островок Скравен, в заливе Вест-фьорд, и особенно воды около Геннингсвера самые оживленные места рыбной ловли, и многие скалистые берега делаются там временно настоящими фабриками. Все идет на пользу из этого животного, которое ловится в таких баснословных количествах. Еще недавно рыболовы Лофотенских островов утилизировали треску только для извлечения из неё печени, из которой приготовляли известный тресковый или рыбий жир, получивший первостепенную важность в современной медицине; после этой операции, они выбрасывали остальную часть животного; но в настоящее время, узнав лучше цену рыбе, они отправляют ее прямо за границу, или обменивают у русских торговцев на муку и материи; остаток, получаемый после извлечения жира из печени, посылают в Трондгьем, где он считается самым сильным из искусственных удобрений почвы; плавательный пузырь вывозится в Гаванну, где его употребляют в пищу, или для приготовления клея; высушенное мясо трески растирается в муку, из которой пекут очень вкусные лепешки; наконец, икра, то-есть соленые яички рыбы, употребляется, как приманка, и прежде продавалась главным образом во Францию ловцам сардинок; однако, она много потеряла в своей торговой цене в эти последние годы, с тех пор как стали употреблять предпочтительно искусственную икру. Смотря по приготовлению, которому ее подвергают, треска носит различные названия: stockfisk, klepfisk, torfisk, rundfisk или rodskjaer; каждая из торговых наций, которые бергенские негоцианты снабжают треской, имеет свое излюбленное приготовление. До 1857 года правом рыболовного промысла пользовались только лица, получившие на то особую привилегию. Море было фиктивно разделено между прибрежными землевладельцами, которые основывали на островах и мысах, в некотором расстоянии одну от другой, колонии рыбаков и заставляли последних платить им оброк за пользование соседними водами. Теперь море свободно и открыто для всех, исключая только воскресного дня: всякая ловля воспрещена от вечера субботы до вечера воскресенья, от пяти часов по полудни до пяти часов по полудни.

Ловля сельдей, менее верная чем ловля трески, не уступает ей в важности. Общая добыча этой ловли достигает в Норвегии в благоприятные годы миллиона боченков, заключающих около 300 миллионов селедок, и почти треть этого количества вывозится в Россию. Сельдь, предназначенная для России, укладывается обыкновенно в еловые боченки, сообщающие рыбе смолистый вкус, который нравится русским потребителям; для других стран боченки делаются из букового дерева. На берегах Норвегии бывают два лова в году: первый—летом и осенью, когда рыба приближается к берегу, отыскивая мелких морских раков (креветок), моллюсков, кольчецов, которые составляют её пищу; второй, или зимний лов—с конца января до марта месяца, в период метания икры, когда сельдь странствует несметными стаями; но эта последняя ловля всегда была изменчива, и часто моряки тщетно ищут рыбу, тогда как в других случаях сети, переполненные рыбой, разрываются от тяжести. Обыкновенно рыбаки составляют ассоциацию или артель, снаряжают суда на общие средства и делят между собой барыши, при чем атаман лова или notebas (хозяин сети), получает самую большую долю добычи, как главный владелец. В период лова, на соседних берегах, возникают временные селения, учреждаются почтовые и телеграфные станции и устраиваются живые мосты на сваях для пароходов. Результаты зимнего лова сельди сильно колеблются по годам; так, напр., в 1869 г. (год счастливый) улов составлял 945.200 гектол., а 1871 г. (год несчастливый)—всего только 104.250 гектол. Зимой в последние годы производится немаловажный лов сельди перед устьем Христианиа-фьорда (1893—94 гг.: 360.000 гектолитров, при 9.000 рыболовов). В среднем, ловлей сельди занимается ныне в Норвегии 40.000 лиц, с 8.000 судов.

В Швеции ловля сельдей составляет важный промысел, имеющий наибольшую ценность в народном хозяйстве страны; однако, он недостаточен для покрытия местного потребления, и шведы должны ввозить эту рыбу из Норвегии. Годовой улов сельдей на балтийских берегах Швеции дает, в среднем, свыше 200.000 тонн соленой рыбы; но к этому нужно еще прибавить улов сельди в области Богуслен, на севере от Гетеборга, часто посредственный, иногда очень обильный.

Кроме трески и сельди, скандинавские рыболовы охотятся и на других рыб, которые составляют немаловажный источник как для собственного их продовольствия, так и для торговли их портов. Средним числом норвежские моряки налавливают от 7 до 8 миллионов макрелей, представляющих ценность около миллиона франков. Лосось, который для метания икры поднимается вверх по течению до истоков, почти во всех реках полуострова, ловится в огромных количествах у подножия водопадов, которые он пытается перейти, перескакивая, при помощи ударов хвоста, через пороги и стремнины. В некоторых реках западного прибрежья лососи ценятся не менее шотландских; впрочем, весьма значительная часть улова этой рыбы предназначена для Англии и Германии, и многие ручьи и речки северной Норвегии сняты в аренду богатыми англичанами, которые приезжают в эти места провести летний сезон. В недавнее время норвежские моряки гонялись также за странствующей акулой, самой большой из рыб, обитающих в морях Норвегии, так как она имеет от 12 до 15 метров в длину; печень этой рыбы, единственная часть её тела, ценимая рыболовом, дает до 7 гектолитров (до 57 ведер) жира. Но этот вид акулы, убегая, как и кит, от преследования рыболовов, почти совершенно исчез с берегов Норвегии, и теперь из больших рыб гоняются только, преимущественно в водах Финмаркена, за гокьерингом или скимном (Scymnus borealis) и еще за одной породой акул. Суда, принадлежащие тенсбергским судовладельцам, ходят из залива Христиания в полярные моря на ловлю тюленей и огромного гренландского кита, или рорквала, по которому издали стреляют из пушек, пуская в него гарпуны, снабженные разрывными пулями. В 1874 году норвежскими моряками было убито 90.575 тюленей, общая ценность которых равнялась 1.600.000 франк. В то время, как предприимчивые моряки ходят на поиски новой добычи в отдаленные моря, рыболовы занимаются на самом полуострове заселением вновь озер и рек, естественные обитатели которых были истреблены. С этою целью основано в Гернезанде, на берегу Ботнического залива, заведение рыболовства, а на берегах Норвегии в разных пунктах разведены устричные садки. В 1893 году добыча разного рода морской ловли в прибрежных местностях Норвегии представляла, на месте лова, ценность 23.700.000 крон. Конечные бухты некоторых фьордов, естественно расположенные в форме резервуаров, были превращены в садки, где разводят разные породы рыб, которые защищены решетками от нападении хищных видов.

Горная промышленность, так же, как и рыболовные промыслы, не имеет уже, сравнительно с сельским хозяйством, той важности, какую она имела прежде в Скандинавии. Конгсберские серебряные рудники, медные жилы Рероса и Фалуна не пользуются уже на рынке металлов таким большим влиянием, как в прежнее время, и даже далекарлийские залежи железной руды должны теперь выдерживать соперничество богатых месторождений железа, открытых в разных частях света. Что касается золота, то добыча его в Фалунском горном округе самая ничтожная; арендальские золотые рудники, доставлявшие некогда материал для чеканки червонцев Христиана IV, давно уже оставлены разработкой, а лапландские реки, содержащие золотоносный песок, текут в климате слишком суровом, чтобы нашлось много охотников, которые дали бы себе труд исследовать их берега и заняться промывкой песку; говорят, что из этих рек самые богатые золотом те, которые спускаются с гор Пельдониеми, на границах Норвегии и русской Финляндии, около истоков рек Таны и Ивало; однако в 1872 году искатели драгоценного металла, отправившиеся в числе пяти сот человек в это новое Эльдорадо, собрали всего только от 50 до 60 килограммов чистого золота.

Некоторые рудные месторождения, которые в более умеренном климате и в стране более населенной были бы разработываемы тысячами рудокопов и окружены многочисленными горными заводами, остаются здесь без всякой экономической пользы, хотя место их нахождения давно уже указано геологами. Так, например, медные жилы, содержащие половину чистого металла, которые находят в Каафьорде, на берегах Альтен-фьорда. могли быть серьезно эксплоатируемы только в продолжение довольно короткого периода времени. Шерстадские железные месторождения, на норвежском берегу, близ Боде, тоже не утилизируются, хотя эти залежи заключают в себе столько руды, что её хватило бы на покрытие потребления всех металлургических. заводов земного шара. Точно также в шведском Норрботтене ограничились разведкой железных месторождений Гелливары и—самое большее—поцарапали кое-где их поверхность; это происходит, главным образом оттого, что еще не построены линии железных дорог, долженствующие соединить эту горную цепь: с одной стороны—с судоходной рекой Лулео, с другой—с Норвежским морем через один из горных проходов хребта Кьелен. А между тем железные месторождения этой части северной Швеции отличаются необыкновенным богатством. Руда, в которой среднее содержание металла составляет от 50 до 70 процентов, расположена параллельными жилами, между скалами гнейса, выветрившимися и распавшимися от времени. Благодаря своей большей твердости, железо не поддалось разрушительному влиянию атмосферных деятелей и возвышается в виде выступов, черных или красноватых, округленных или остроконечных, которые там и сям образуют настоящие холмы. Нужно считать миллиардами тонн массы железа, находящиеся в этих рудных жилах, которыми промышленность, без всякого сомнения, овладеет рано или поздно, когда её наступательные средства сделаются более могущественными.

Но Швеция обладает еще в центральных и южных областях железными рудниками достаточно богатыми, чтобы удовлетворять потребности её собственной промышленности и даже вывозить за границу значительные количества руды и выплавленного металла. Рудники Далекарлии и соседних провинций доставляют каждый год от 700.000 до 900.000 тонн (в 1876 году отпуск шведской железной руды простирался до 796.950 тонн), и из этой добычи приготовляется около 350.000 тонн чугуна, переделываемого затем в железо, которое покупают преимущественно англичане. Железная промышленность Швеции в 1881 г. занимала следующее число рабочих:

В рудниках—5.895 человек; на плавильных заводах—4.300 челов.; на других заводах—13.939 чел.; в 1894 г. во всей Швеции в 326 рудниках было выломано 1.926.523 тонны железной руды (в пятилетие 1886—90 г.г. средняя добыча: 930.037 тонн).

Если бы Швеция обладала, кроме каменноугольного бассейна окрестностей Гельзингборга, в провинции Скании, единственного до сих пор открытого, еще другими залежами минерального топлива; если бы леса не были почти сплошь истреблены в непосредственном соседстве её рудных месторождений, и—главное—если бы горнопромышленники всех остальных стран не употребляли теперь усовершенствованных способов, позволяющих им утилизировать их руды посредственного качества, то производство превосходного шведского железа, нет сомнения, быстро бы удвоилось. Добывание меди, недавно вдвое более значительное, чем ныне, не могло выдерживать конкурренции медных руд Нового Света, и число рудокопов в последние годы значительно уменьшилось.

Производство меди: в Норвегии (в 1891 г.)—677 тонн; в Швеции (в 1894 г.)—около 360 тон.; добыча медной руды в Швеции (в 1893 г., в 13 рудниках)—22.033 тонны.

Что касается цинка, то Швеция имеет несколько рудников этого металла. Тот из них, откуда получается три четверти всей цинковой руды, добываемой в этом королевстве, принадлежит бельгийской компании, Societe belge de la Vieille Montagne, которая извлекаемую здесь руду отправляет на свои заводы в Бельгии: это—Аммебергский рудник, находящийся у северной оконечности озера Веттерн. Общая добыча цинковой руды в Швеции в 1893 году равнялась 46.623 тоннам.

Домашняя промышленность еще гораздо более развита в Швеции, чем во всех европейских государствах с густым населением; понятно, что в стране, где рынки находятся на таких больших расстояниях один от другого, каждое семейство должно стараться насколько возможно удовлетворять непосредственно своим нуждам. Некоторые способы труда, некоторые украшения встречаются только в самой глуши, в отдаленных деревушках Скандинавии, и, по всей вероятности, составляют наследие веков, предшествовавших истории. Газелиус, основатель скандинавского музея в Стокгольме, и другие ученые археологи деятельно изучают эту промышленность доисторического происхождения; скоро будет уже поздно, когда мануфактурные произведения проникнут даже в последние поселения гор.

Главные фабрики Скандинавии утилизируют естественные произведения почвы и соседних морей, рыбу, железо и лес. Во всех портах полуострова занимаются постройкой и оснасткой рыболовных судов, тканьем сетей и других рыболовных снарядов, солением и отправкой пойманной рыбы. Металлургические заводы, как известно, переработывают руду в таком большом количестве, что оказывается возможным посылать за границу значительную часть их продуктов, тогда как скандинавское дерево вывозится, в форме досок или мебели, даже в самые отдаленные европейские колонии. Большая часть механических лесопильных заводов расположена вдоль береговой области, около выхода рек, по которым сплавляют крупный лес в города Гефле, Седергамн, Гудиксваль, Зунздваль, Гернезанд. В 1875 году всех механических лесопильных заводов в Швеции насчитывали 1.350. Прежде шведы продавали свой лес за границу исключительно в виде бревен и досок и только недавно начали посылать его также в форме паркета и изделий тонкой столярной работы. Эта отрасль промышленности получила особенно обширное развитие в Гетеборге, а оттуда распространилась по всем шведским городам, которые ведут заграничную лесную торговлю. Кроме того, шведское дерево вывозится расколотым на миллиарды спичек. По этой отрасли промышленности Швеция теперь занимает первое место между европейскими странами; осина, которая дает лучшие спички, сильно поднялась в цене с той поры, как каждая спичечная фабрика употребляет тысячами стволы этой древесной породы. Производство спичек в Швеции представляло в 1881 году следующие цифры:

Фабрик—31, на них рабочих 4.694; ценность выделанных спичек—10.961.000 франк.; вывоз за границу—10.500 тонн (в 1892 году спичечных фабрик 31, с производством около 8.700.000 крон).

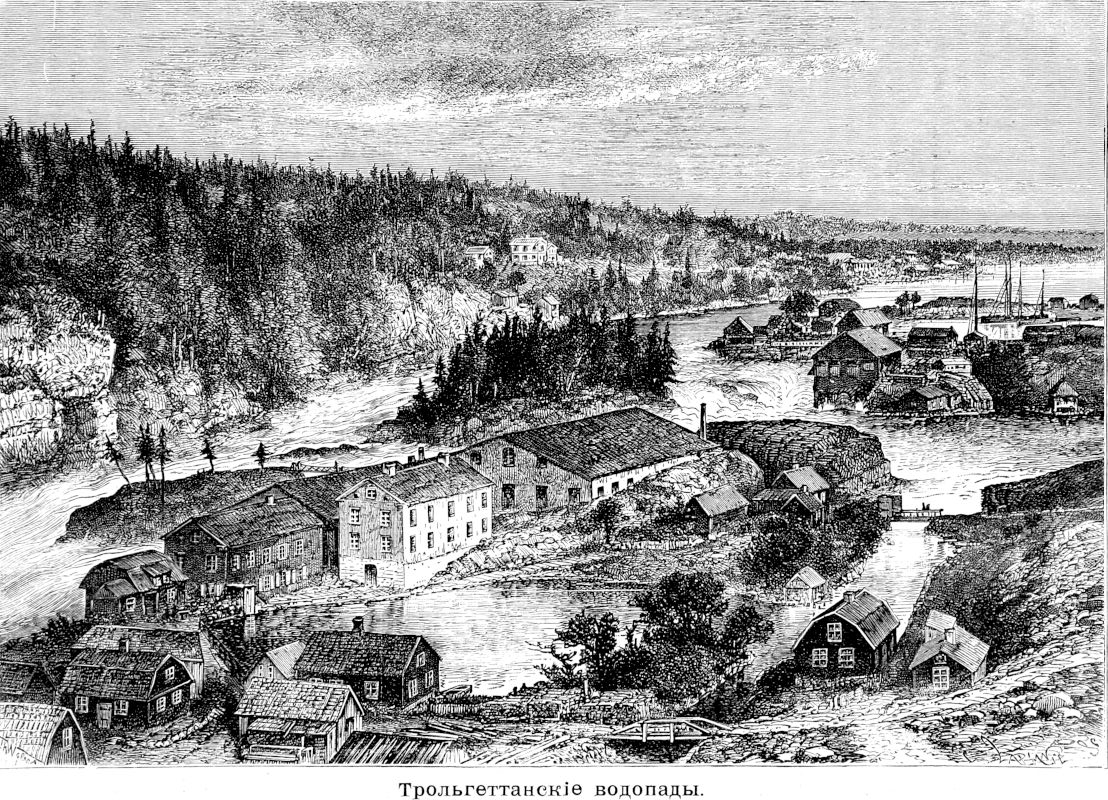

Наконец, Швеция и вместе с нею Норвегия из всех стран земного шара переработывают в бумагу наибольшее количество дерева: уже с 1857 года этот род промышленности введен был на одной бумажной фабрике в Трольгеттане, и в настоящее время около сорока других фабрик в обоих королевствах занимаются выделкой бумаги из дерева; можно считать по меньшей мере в 30.000 тонн бумажную массу, которую скандинавские фабриканты получают посредством новейших способов производства: груды опилок, возвышавшиеся прежде в виде целых гор вокруг лесопильных заводов, теперь превращаются в оберточную бумагу, а также в бумагу, употребляемую для печатания книг и в особенности газет.

Между отраслями промышленности, которые Швеция и Норвегия должны были заимствовать у других народов, самая важная—прядение и тканье хлопчатой бумаги. Первые опыты этого производства были сделаны только после Наполеоновских войн; в настоящее же время оно уже достигло такого развития, что обе страны должны ввозить для своих бумагопрядильных и ткацких мануфактур количество хлопка, исчисляемое в 13—14 тысяч тонн, и тысячи рабочих занимаются переработкой его в ткани. Ввоз хлопка в 1882 г. составлял 2.434 тонны для Норвегии и 10.500 тонн для Швеции. Более древняя, суконная промышленность, начавшаяся в Иенкепинге и в Упсале с первых годов семнадцатого столетия, тоже достигла значительного развития, но производство её все-еще недостаточно для покрытия даже половины того количества шерстяных тканей, в котором нуждается страна.

Суконных фабрик в Швеции в 1892 г. было 39, с годовым производством около 12 миллионов крон.

Кроме того, существуют мануфактуры, занимающиеся фабрикацией тканей из льна, пеньки, джута и шелка. В Швеции мануфактурная промышленность, не считая металлургических заводов, имела в 1892 г. 4.471 фабрику, всякого рода, с общим производством в 331.700.000 крон, и занимавших 114.852 рабочих (в том числе 27.564 женщины). Гетеборг, Стокгольм, Норркепинг—главные фабричные центры страны; половина мануфактурных произведений Швеции выходит из этих трех городов и их округов. Норвегия, пропорционально числу её жителей, имеет почти столько же фабричных рабочих, как и Швеция, именно около 35.000 человек (в 1891 г. в Норвегии в промышленности вообще, считая тут и горные промыслы, было занято: 68.649 самостоятельных промышленников, 108.862 помощников и рабочих). В некоторых отношениях она поставлена в более благоприятные условия, чем соседняя страна, для будущего развития её промышленности; менее богатая железом, она может легче получать английский каменный уголь и ведет в продолжение целого года прямые торговые сношения с Великобританией и с континентальной Европой; кроме того, она располагает, благодаря многочисленным водопадам и порогам, еще более значительными движущими силами,—и это почти везде в непосредственном соседстве с морем.

Если Норвегия уступает Швеции по размерам своей промышленности, то она превосходит ее по развитию своей торговой деятельности; в этом отношении она как нельзя лучше воспользовалась выгодами, которые дают ей многочисленные порты её прибрежья и её географическое положение относительно Великобритании. Обороты внешней торговли этого маленького государства, которые в половине восемнадцатого столетия едва превышали 8 миллионов, простираются теперь до 400 или 450 миллионов каждый год; торговые обороты Швеции, население которой более чем вдвое превосходит число жителей Норвегии, не достигают даже миллиарда франков в год.

Торговое движение двух скандинавских государств:

В Норвегии в 1896 г.—ввезено из-за границы товаров всего на сумму 240,218.000, вывезено за границу на сумму 147,771.000 крон; в Швеции в 1895 г.—ввезено из-за границы на 344.290.000, вывезено на 311.434.000 кр.

Обе нации, норвежская и шведская, ведут торговлю главным образом с Англией; затем идут по порядку: Германия, Дания, Франция. Главный предмет вывоза, как из Швеции, так и из Норвегии, составляет лес; затем следуют в первой из этих стран металлы и хлеб, во второй—рыба. Ценность экспорта обеих стран, по главным товарам, выразилась следующими цифрами (в миллионах крон):

Из Норвегии в 1893 г. вывезено—леса на 44,1, рыбы на 41; из Швеции в 1894 г. вывезено—леса на 128,5, хлеба в зерне и муке на 13,4, металлов не в деле на 26,7.

Важнейшими предметами привозной торговли являются, разумеется, мануфактурные произведения; Скандинавия получает переработанные продукты взамен отпускаемых ею сырых материалов. Только в недавнее время, именно с 1873 года, отменены таможенные пошлины между двумя скандинавскими королевствами за произведения той или другой нации; да и эта таможенная свобода обставлена некоторыми ограничениями, и при переезде из одной страны в другую путешественники все-еще подвергаются неприятности осмотра багажа.

Движение судоходства достигло в Норвегии изумительного развития: относительно числа жителей, страна эта обладает самым большим во всем свете коммерческим флотом, и, как мы знаем, две трети этого многочисленного флота, к которому нужно еще прибавить тысячи рыболовных судов, принадлежат полуденным берегам Норвегии, между заливом Христиания и Ставангерским фьордом, которые оба так удобно расположены, что могут вмещать целые флоты. В портах королевства две трети судоходства производится под норвежским флагом, и во всех иностранных портах можно встретить эти северные корабли, нагруженные лесом или рыбой. Движение судоходства в норвежских портах в 1895 г: в приходе—11.836 судов (в том числе 6.179 норвежских), вместимостью в 2.624.037 тонн; в отходе—11.930 (в том числе 6.293 норвежских), вместимостью в 2.715.213 тонн.

Большинство бедных жителей городов, вместо того чтобы отдавать свои маленькия сбережения в сберегательные кассы или в банки, помещают их в «долю» корабля; таким образом все жители—судовладельцы прямо или косвенно, чем и объясняются те чрезвычайные успехи, которые сделало судоходство в Норвегии в последние годы. В 1896 году (1 января) торговый флот Норвегии состоял из 7.270 судов, общая вместимость которых равнялась 1.684.965 регистровым тоннам (в том числе 915 пароходов в 321.052 тонны). Тоннаж норвежских судов на целую треть превосходит общую вместимость всего французского флота.

Большое развитие шведского прибрежья, относительно густое население, занимающее полуденные области страны, наконец, торговля грузными и громоздкими товарами, каковы лес и железо,—все это привлекает к портам Швеции весьма большое число купеческих кораблей; но большая часть этого торгового флота принадлежит не шведским судовладельцам: датские моряки из копенгагенского порта и норвежские судохозяева завладели весьма значительной долей перевозки грузов.

Движение судоходства в шведских портах в 1895 г.:

Прибыло груженых судов: 7.193 шведских в 1.315.000 тонн, 757 норвежских в 217.000 тонн, 3.394 иностранных в 1.091.000 тон.,—всего 11.344 судна, вместимостью в 2.623.000 тонн. Вышло груженых судов: 10.813 шведских в 1.828.000 тон., 1.509 норвежских в 544.000 т., 7.459 иностранных в 2.139.000 тонн,—всего: 19.781 судно, вместимостью в 4.691.000 тон. Всех судов с грузом и с балластом: прибыло—29.561 в 6.117.000 тон. (в том числе 13.451 пароход в 4.796.000 т.), вышло—29.835 в 6.267.000 тонн (в том числе 13.605 паровых в 4.931.000 тонн).

Разность в миллион слишком тонн, которая держится из года в год между привозом и отпуском, происходит от большой тяжести и громоздкости товаров, которые Швеция продает иностранным покупателям: оттого тысячи судов приходят без всякого груза в шведские порты. Взятый в совокупности, торговый флот Швеции представляет не более трети флота, принадлежащего норвежцам; но он все-таки, пропорционально численности населения, в четыре раза превосходит коммерческий флот Франции. Состав шведского купеческого флота, считая все суда вместимостью свыше 10 тонн, 1 января 1895 г.: 2.914 парусных судов в 371.097 тонн и 1.248 паровых в 179.253 тонны, всего 4.162 судна в 550.350 тонн; 1 января 1896 г.: 2.030 парусных судов в 301.727 тон. и 733 паровых 181.276 тонн, всего 2.763 судна в 483.003 тонны (кажущееся уменьшение этого флота произошло вследствие издания новых правил о регистрации судов).

Внутренняя торговля по озерам и фьордам занимает более половины флота, если считать число судов, но она представляет только пятую часть тоннажа.

В Норвегии гористый характер местности не благоприятствовал прорытию каналов и потому их там очень мало, да и те, которые проведены, представляют лишь простые разветвления горных потоков; но Швеция, где рельеф почвы ровнее, имела возможность открыть своим судам искусственные водные пути внутри равнин. Попытки канализации в этой последней стране, по словам Сиденблада, делались уже с начала пятнадцатого столетия, но только двести лет спустя был открыт первый канал со шлюзами между истоком из озера Гвельмарен у Эскильстуны и Меларским озером. С той эпохи вся южная Швеция была превращена в остров проведением Готских или Готландских каналов, которые образуют непрерывную линию водного сообщения, длиною в 420 километров, между Балтийским морем и Каттегатом. Бассейном раздела вод служит озеро Викен, лежащее на высоте 93 метров над уровнем моря. От этого водораздельного озера канал понижается на восток к озеру Веттерн, затем идет далее через другие озера к Балтийскому фьорду Седеркепинг: с этой стороны 39 шлюзов представляют последовательные ступени, по которым поднимаются или спускаются суда. К западу от озера Викен канал понижается через 19 шлюзов до большего озера Венерн, откуда вытекает река Гота, составляющая естественное продолжение канала. Но эта река перерезана порогами и водопадами. В первых годах семнадцатого столетия первые водопады, именно Раннумские, находящиеся в соседстве города Венерсборг, были уже обойдены обходным каналом; но ниже, Трольгеттанские водопады, казалось, представляли непреодолимое препятствие. Сведенборг, кроткий мистик и смелый инженер, первый проектировал устройство канала; но это предприятие, приостановленное после смерти Карла XII, было окончено лишь в 1800 году, и впоследствии инженер Нильс Эриксон заменил его другим каналом, с одиннадцатью монументальными шлюзами, иссеченными в голой скале, которые поныне служат образцом для специалистов инженерного искусства и составляют предмет удивления для всех. Суда имеющие до 3 метров водоуглубления, могут совершать плавание из одного моря в другое по этой непрерывной цепи озер, рек, траншей и шлюзованных уступов, которые составляют Готский канал; кроме того, они могут, посредством второстепенных каналов, направляться в сторону на большое расстояние от главного водного пути и даже проникать в Норвегию через Далсландский канал, ветвь судоходной сети, длиною около 255 километров, который начинается в одной из бухт озера Венерн, затем постепенно поднимается в северо-западном направлении, пересекая несколько озер, и переходит через пороги реки по мосту-путеводу замечательной смелости, построенному упомянутым инженером Нильс Эриксоном, как и большая часть новейших монументальных сооружений Швеции. Движение барок и лодок весьма значительно на этом канале, так же, как на каналах Готской системы и на шлюзах в окрестностях Стокгольма. Движение судоходства по каналам Швеции (1867 г.): 23.198 парусных судов, барок и лодок; 22.903 парохода.

Норвегия на два года опередила Швецию в постройке железных дорог: с 1854 года она открыла первый рельсовый путь, из Христиании в Эйдсвольд; однако, по причине гористого характера местности, железно-дорожная сеть западного королевства не могла получить столь значительного развития, какого достигла сеть восточного государства. Вот относящиеся сюда числовые данные:

Сеть железных дорог Скандинавии в 1896 г.: длина находящихся в эксплоатации линий: в Норвегии—1.936, в Швеции—9.895 километров.

Из норвежских линий самая большая та, которая перерезывает полуостров от Трондгьемского фьорда до залива Христиании и до шведской границы близ Фредериксгальда; последний её участок, соединяющий Эйдсвольд с Гамаром на берегах озера Мьезен, был окончен постройкой в 1880 году. Из Трондгьема идет рельсовый путь к Ботническому заливу; железная дорога из г. Бергена останавливается у подошвы гор, через которые она должна пройти по туннелю; затем, по выходе из туннеля, она будет постепенно спускаться на юго-восток к Драммену; наконец, рельсовый путь вдоль морского прибрежья, долженствующий соединить Христианию и Ставангер, состоит пока из двух конечных участков. Что касается Швеции, то благодаря своим равнинам, дешевизне земель, большому количеству строительных материалов—дерева, железа, камня, гальки, гравия и песку,—она имела возможность построить себе систему железных путей более значительную пропорционально числу жителей, чем железнодорожная сеть всякого другого государства Европы, не исключая даже Бельгии. Швеция единственная страна Старого Света, которая имеет почти 2.000 километров железных дорог на миллион жителей; правда, что постройка километра шведского рельсового пути обошлась, средним числом, менее 100.000 франков, и что до сих пор самый длинный туннель шведской сети тот, который проходит под южным кварталом Стокгольма на протяжении 427 метров.

Равным образом почтовые и телеграфные сообщения получили в эти последние годы быстрое развитие, хотя сравнительно далеко не столь значительное, как развитие сети железных дорог. Не только все рельсовые пути окаймлены телеграфными линиями, но, кроме того, станции рыболовства и судоходства на морских берегах соединены телеграфом со Стокгольмом, и подводные кабели проложены по дну Ботнического залива, южной Балтики, Зунда и Каттегата. Норвегия даже превосходит все страны Европы и вообще целого света, если не протяжением, то по крайней мере количеством подводных телеграфов, так как бесчисленные иссечения её берегов прерывают в тысяче мест сообщение по сухому пути. Переходя с островка на островок, телеграфные проволоки продолжаются до северной оконечности полуострова, почти до самого Норд-Капа. Приводим числовые данные, относящиеся к почтовым и телеграфным сообщениям Скандинавии.

Почта. Норвегия (1896 г.): переслано писем по внутренней корреспонденции—28.345.800, по заграничной—10.285.000; печатных произведений: внутри государства—39.848.400, за границу—4.326.400; почтовый доход—3.826.272, расход—3.701.721 крона. Швеция: переслано писем во внутреннем сообщении—60.272.000, в международном—13.859.000, печатных произведений и образчиков—81.532.000; доход—8.548.268, расход—7.717.080 крон.

Телеграф. Норвегия (1896 г.): длина линий государственных—8.425, железнодорожных—1.723 километра; передано депеш: внутренних—1.229.008, международных—663.703. Швеция (1895 г.): длина линий государственных—8.715, железнодорожных—4.620 километров; передано депеш: внутренних—1.067.310, международных—727.725.

Хотя число пересылаемых по почте писем относительно меньше, чем в Англии, во Франции и в центральной Европе, тем не менее, общее образование очень распространено в Скандинавии. Посещение школ детьми от семилетнего до четырнадцатилетнего возраста обязательно как в Швеции, так и в Норвегии. Всякая городская община, всякий сельский приход должны иметь по крайней мере одну начальную школу и одного наставника, получившего свой диплом в одной из учительских семинарий. Обучение в этих элементарных школах совершенно бесплатное; но существуют также училища с платой, основанные государством, общинами и частными лицами. Государство и господствующая (протестантская) церковь сохраняют за собой право надзора за вольными школами, и училищный совет, где главную роль играют еперхиальный архиерей и консистория, может заставить родителей перевести их детей в казенные учебные заведения, если результат периодических испытаний покажется им оправдывающим такую меру; родители, непосылающие своих детей в школу в указанные возрасты, подвергаются выговорам и наказаниям.

В Норвегии еще недавно почти все начальные школы были передвижные. Так как раскиданность населения маленькими деревушками и большие расстояния, которые приходилось проходить через скалы и снега, не дозволяли детям посещать сельские школы, то наставник должен был сам передвигаться с места на место. Он объезжал свой округ, останавливаясь последовательно на известное число недель в какой-нибудь гостеприимной ферме, куда к нему собирались дети из соседних жилищ и поселений. Приезд школьного учителя составлял событие; скоро большинство детей знакомилось по крайней мере с азбукой, и наставник мог продолжать свой путь, оставляя репетиторов из более грамотных учеников, которым поручал повторять с детьми уроки до нового своего посещения. Благодаря этим путешествующим учителям, охота к ученью развилась даже в самых отдаленных поселениях страны. В последнее время стараниями крестьян, мореходов, рудокопов, голос которых пользуется преобладающим влиянием в советах, основаны тысячи постоянных школ, где дети обучаются начаткам науки и музыки. Теперь странствующие школы составляют не более как исключение в полуденных областях Скандинавского полуострова; но, по силе обстоятельств, они все-еще очень многочисленны в северных округах, где редкое население состоит лишь из маленьких разбросанных групп.

Начальные школы в Скандинавии:

Норвегия: в 1837 г.—200 школ постоянных, 6.771 передвижных; в 1874 году—4.470 школ постоянных, 1.911 передвижных.

Швеция: в 1881 г.—6.127 школ постоянных, 3.422 передвижных.

Часто на школьного учителя возлагается обязанность, на подобие мировых судей, разрешать путем примирения сторон споры, возникающие между сельскими жителями. Состояние начального образования в Скандинавии представляется ныне в следующем виде:

В Норвегии (1891 г.) низших школ: в городах 134 и в деревнях 6.198, с 3.478 учителями и 429 учительницами; в Швеции (1893 г.): 12 высших, 3.879 постоянных и 742 передвижных народных школ, 1.351 «меньших» школ (mindre skolor) и 4.095 школок, или школ грамоты; кроме того, 25 народных школ для дальнейшего образования.

Система среднего образования тоже более развита на Скандинавском полуострове, чем в большей части других государств Европы, и нельзя не порадоваться при виде богатых библиотек, изобилующих драгоценными памятниками коллекций по естественной истории и лабораторий, которыми обладают многие средние учебные заведения в провинции, вдали от столиц Стокгольма и Христиании и от университетских городов Упсалы и Лунда. Число воспитанников в мужских средних учебных заведениях: в Норвегии 14.642 (1889 г.); в Швеции 17.000 (1892 г.). Литературное и научное движение очень деятельно, и в одной только Швеции каждый год выходит в свет более тысячи новых сочинений. В 1877 году число шведских журналов и газет простиралось до 296, из которых около трети выходили в Стокгольме. В Норвегии в 1895 году издавалось 350 журналов и газет (из этого числа 131 в Христиании), тогда как в 1854 году там насчитывалось всего только 7 периодических изданий.

Но какое существует в Скандинавии, как и в других странах, непосредственное отношение между успехами народного просвещения и успехами общественной нравственности? Как распознать его ясно среди всех взаимно переплетающихся влияний; какой причине, какой совокупности различных толчков нужно приписать, с одной стороны, признаки прогресса, а с другой—факты деморализации, которые мы наблюдаем в движении нации, постоянно трудящейся? Можно по крайней мере констатировать несомненное влияние неурожаев и промышленных кризисов на увеличение числа преступлений. Нищета и нравственная порча близко следуют одна за другой.

Неумеренность в употреблении опьяняющих напитков составляет обыкновенный порок северных народов, и скандинавские саги рассказывают нам, что в собраниях викингов мед лился потоками. Около половины текущего столетия пьянство сделалось сущим бичем, грозившим окончательно развратить значительную часть населения. В 1855 году более сорока тысяч водочных заводов действовали в одном только Шведском королевстве и поставляли ежегодно огромные количества branvin (водки); нужно заметить, что в ту эпоху фабрикация спиртных напитков уже централизовалась, тогда как в тридцатых годах каждый землевладелец, каждый фермер был в то же время винокуренный заводчик, и тогда насчитывали до 170.000 винокурен во всем королевстве. Но в последние десятилетия фабрикация водки, подчиненная правильному надзору и стесненная правилами, установленными фиском, заметно уменьшилась в размере, как свидетельствуют следующие цифры.

Производство водки в Швеции: с 1830 по 1855 г.—от 78.000.000 до 130.000.000 литров; с 1875 по 1880 г.—от 21.700.000 до 32.000.000 литров. На этой последней цифре (32 миллиона литров) среднее годовое производство водки держится и поныне.

В городах образовались общества граждан, которые одни только и имеют право продавать водку раздробительно, с условием не извлекать никаких барышей от продажи и передавать весь чистый доход определенными долями в кассы городского общественного управления, общего муниципального совета, земледельческих обществ; эта система, известная под названием «гетеборгской», от имени города, который первый применил ее на практике, представляет ту большую выгоду, что приманка наживы не превращает продавца водки в советника порока, в искусителя, постоянно подстерегающего свои жертвы. Питейные заведения гетеборгских обществ не gin-palaces, как таверны, к которым устремляются толпы посетителей в Англии.

Швеция—одна из тех стран Европы, где наибольшее число детей родятся от браков, необлеченных в законную форму.

Процент незаконнорожденных в Швеции, в 1871—1875 г.: в деревнях—8 на 100; в городах—22 на 100; в Стокгольме—37 на 100; во всей стране—10 на 100; в 1892 г.: во всей стране 10 проц., в столице 28,5 проц.

Но было бы ошибочно видеть в этом факте доказательство исключительной распущенности нравов. Дело в том, что в Швеции, так сказать, не существует подкидышей; там все матери сами воспитывают, или отдают другим на воспитание, своих детей. Кроме того, около десятой части новорожденных, причисляемых к незаконным детям, родятся от родителей обрученных и формально объявленных женихом и невестой, и пользуются, после вступления в брак их родителей, всеми преимуществами, присвоенными детям законным. Что касается столь значительного процента незаконных рождений, какой представляет Стокгольм, то этот процент получается главным образом вследствие временной иммиграции девушек-матерей, которые приходят из всех частей страны в родовспомогательные заведения столицы, куда они принимаются без всяких формальностей, не будучи даже обязаны сообщать своего имени. Наконец, все нелютеране, исключая католиков, евреев и одного прихода баптистов, и по сие время остаются вне закона в отношении брака, вследствие чего их дети тоже причисляются к незаконнорожденным.