IV.

На восточном скате Скандинавского хребта фьордам соответствуют озера: понижение уровня почвы превратило бы их в заливы, наполненные соленой водой, точно так же, как повышение его имело бы следствием изменение в пресноводные озера фьордов норвежского берега. Есть даже множество долин, которые перерезывают по всей ширине хребет Кьелен или массивы южной Норвегии, и дно которых покрыто там и сям болотами и маленькими озерами, которые, повидимому, суть не что иное, как остатки древнего пролива, открывавшагося между фьордами двух склонов. Как на пример этих длинных болотистых рвов, соединяющих две противоположные покатости, указывают обыкновенно на ущелье, открывающееся к югу от горных цепей Снегеттен и Доврефьельд. Озеро, называемое Лесьескоген-ванд и лежащее на высоте 623 метров, занимает как раз высшую точку прохода, и поверхность его то увеличивается, то уменьшается, смотря по обилию дождей и тающих снегов; из каждой оконечности этого живописного озера, усеянного островками, вытекает река: на северо-западе—Раума, впадающая в Мольде-фьорд; на юго-востоке—Лоуген, которая изливается в Большой Мьезен и оттуда в фьорд Христиания. Отступая внутрь материка, ледники оставили после себя в этих озерах, так же, как и в фьордах, морены, которые там и сям разделили их на особые бассейны, или существование которых обнаруживается только мелями или разорванными перешейками, постепенно выровненными на поверхности действием вод; поднятые впоследствии вместе с окружающей их почвой, эти морены имеют вид террас, как будто они образовались из обыкновенного речного аллювия. Наносы горных потоков подвигаются все далее и далее в виде постоянно растущих равнин, и так же, как новообразовавшиеся земли фьордов, они со временем дадут возможность исследователям вычислить продолжительность веков, протекших с конца ледяного периода в Скандинавии. Многие из этих озер до сих пор сохранили еще характер фьордов и большую, чисто-морскую глубину. Английский ученый Гелланд измерил летом более пятидесяти этих остатков фьордов и нашел, что в одном из них, в озере Гвенингдальс-ванд, лежащем в Ромсдальском округе, глубина достигает 486 метров, то-есть дно лежит на 432 метра ниже уровня моря.

Но не одни только бассейны озер и фьордов свидетельствуют о действии древних льдов, спускавшихся с норвежских гор. Повсюду в стране почва сохранила следы прохождения ледяных масс, и даже далеко за пределами полуострова встречаются во множестве доказательства действия скандинавских ледников. Швеция и Норвегия составляют только незначительную часть того огромного пространства, по которому рассеялись льды и камни с хребтов Кьелен и Доврефьельд. Финляндия, треть Европейской России, вся Северная Германия, Дания лежат в пределах громадной области, обнимающей 3 или 4 миллиона квадратных километров, поверхностные земли которой обязаны своим происхождением в весьма значительной степени обломкам, принесенным некогда с гор Скандинавии и с восточного Кьелена, с прибавкой обломков местных скал, захваченных на пути ледяной скатертью. За исключением очень глубокого рва, образующего пролив Скагерак, который, как кажется, прежде был фьордом, прибрежные моря Скандинавии, средняя глубина которых столь незначительна в сравнении с теперешней глубиной океана, суть ложа всех этих древних ледников, и в некоторых местах даже открыли явные следы их ниже нынешних берегов. Полосы, начертанные движущимися льдами, продолжаются под водой в море: так, например, в Карлскроне Аксель Эрдман проследил их до глубины 7 метров; ниже эти полосы изглажены действием воды, или покрыты песком. Для средней глубины морей, окружающих Скандинавский полуостров, Отто Крюммель дает следующие цифры:

Средняя глубина: Балтики—67 метров; Северного моря—89 метров; океана—3.432 метра.

Уже более полустолетия тому назад Эсмарк объяснял рассеяние эрратических камней движением скандинавских ледников. Во Франции Шарль Мартен был первый из геологов, изложивший теорию древнего распространения льдов по всему скандинавскому северу; с 1840 года он поддерживал это мнение, оспариваемое в то время такими светилами науками, как Берцелиус и Мурчисон, но ныне принятое всеми учеными. Следы действия льдов, полосы или черты на скалах, полировка боков каменных масс, морены, эрратические камни—слишком очевидны, чтобы можно было отрицать их существование: нет такой геологической карты Скандинавии, где бы форма холмов не свидетельствовала о прохождении глетчеров; нет местности, где бы не бросались в глаза, так же, как в швейцарской равнине или на южных берегах ломбардских озер, так называемые «моренические пейзажи», столь замечательные их пригорками, их каменными плотинами или валами, покрытыми ковром зелени, их маленькими озерами и болотами, рассеянными среди полей. Как во всех странах, которые некогда были покрыты льдами, мы видим в Скандинавии кучи глетчеровой грязи и эрратические камни в столь большом числе, что во многих местах они придают всей стране особенную, совершенно своеобразную физиономию; но обращают на себя внимание наблюдателя только те из них, которые отличаются громадными размерами, странной формой или колебанием их массы, лежащей на узком основании. Даже издали путешественник, плывущий вдоль южных берегов Норвегии, явственно различает по округленной форме мысов, по «курчавому», напоминающему барашков, виду скал, по общей физиономии всей страны, что льды полировали камень, скользя по его граням, в течение длинного ряда веков. Во внутренней Швеции холмы как будто срезаны ножем на некоторой высоте: поднявшись по скатам их на вершину, мы очутимся на плато почти совершенно гладком, выдающиеся скалы которого были некогда стерты колоссальной ледяной массой. Выровненная движением ледников, страна приняла в высшей степени однообразный, монотонный вид. Даже столы из лавы, разлившейся по древним формациям в соседстве с большими озерами, несколько изменили свой наружный вид с тех пор, как льды сгладили их выдающиеся точки и неровности. В виде примера, можно указать на две многоугольные горные массы Галлеборг, или Галлеберг, и Гуннеборг, или Гуннеберг, отделенные одна от другой узкой долиной или ущельем, где проходит железная дорога из Венерсборга в Иеикепинг. Едва взберешься по крутизнам на вершину той или другой из этих гор, как взорам представляется обширное, слегка бугристое плато, усеянное эрратическими камнями, между которыми расстилаются болота и озера.

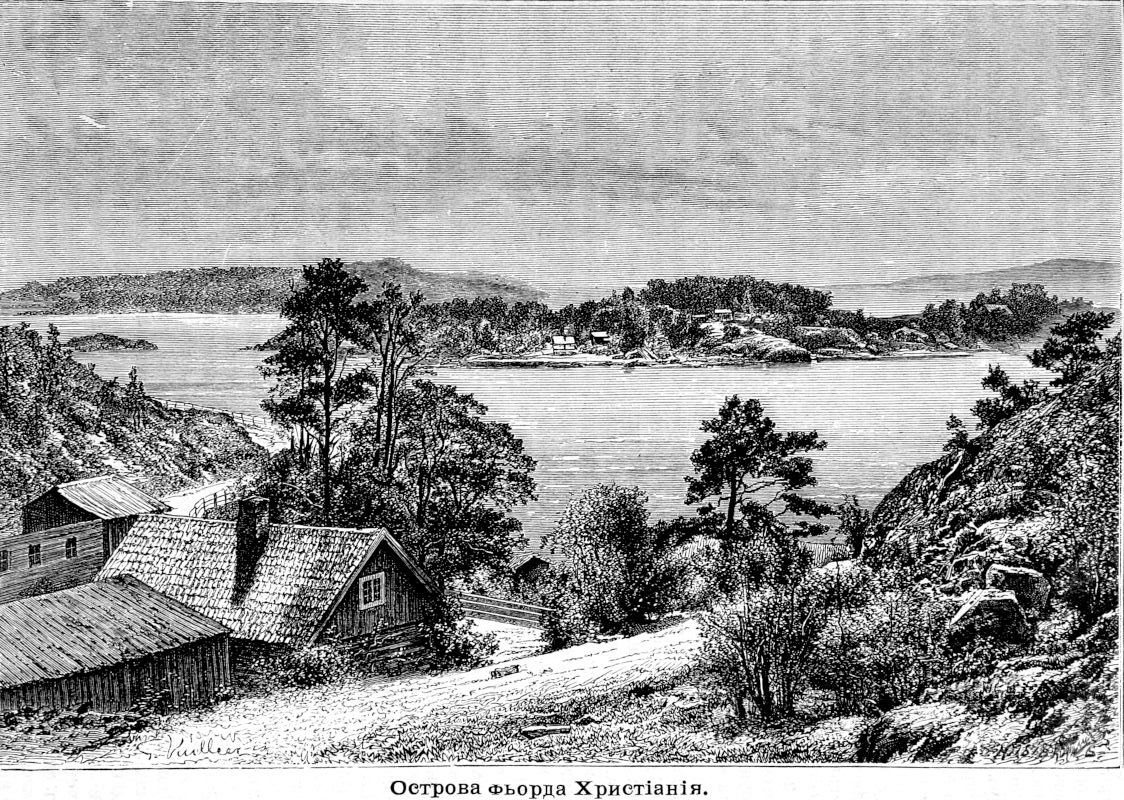

Расходящиеся колеи, начертанные льдами вокруг горных масс, легко различить, во многих местах даже при взгляде на простую карту, так что наблюдателю нет надобности лично осматривать местность. Точно также картографическое изображение того или другого речного бассейна совокупностью своих черт рассказывает нам о различных явлениях, сопровождавших движение древних ледников: мы видим на карте их ложе, их крутые берега, направление, по которому они следовали, препятствия, какие они встречали на пути. Острова, целые архипелаги, отчетливо ограниченные окружающими их водами, сохраняют еще совершенно явственные знаки резцов, которыми была иссечена их поверхность. Тем не менее вид страны иногда вводит в заблуждение, и было бы ошибочно приписывать, как это делают иные исследователи, действию ледников некоторые параллельные сгибы или складки формаций, которые были изогнуты действием боковых давлений. Так, например, группа островов, лежащая в Кристианиа-фьорде, непосредственно на западе от норвежской столицы, состоит из земель, которые все ориентированы с северо-востока на юго-запад, все иссечены бухточками и отделены одна от другой проливами, имеющими то же самое направление; даже хребты этих островов, фарватеры проходов, песчаные мели, представляют параллельное расположение. Но древние глетчеры тут, очевидно, не причем, ибо, как мы видели выше, полосы и борозды, начертанные движением ледяных масс, тянутся в направлении перпендикулярном ко всем этим параллельным сгибам.

Если отныне легко объяснить происхождение полос, наблюдаемых на скандинавских скалах, то гораздо труднее отдать себе отчет в образовании так называемых азаров или озаров (osar—множественное число от as), узких насыпей разной высоты, от 3 до 60 метров, которые встречаются тысячами в Скандинавии, в Финляндии и в северной России. Низкие и короткие в верхних долинах, где они известны под именем kross-stens-osar, насыпи эти, вступая в шведскую равнину, образуют параллельные валы, которые тянутся, с небольшими перерывами, на значительных расстояниях, иногда даже на пространстве целого градуса широты и более. Почти параллельные глетчерным чертам и бороздам, в направлении с севера на юг и юго-восток, с волнообразными изгибами вправо и влево, на подобие извилин реки, валы эти принимают в себя также боковые азары, которые все воспроизводят общий тип ядра (karn), состоящего из округленных или угловатых камней всякой величины, не-слоистых и покрытых «плащем» из ила и песку, хорошо промытых и наслоенных водами. Сначала остановились было на мысли, что азары не что иное, как морены огромных размеров; но тщетно искали ложе ледников, которое эти валы должны бы были окаймлять по всей их длине; при том же и камни ядра здесь более округленные, чем камни боковых морен на Альпах. На этом основании, знаменитый шведский натуралист Берцелиус отрицал даже непосредственную связь причины и следствия между ледниками и азарами.

Аксель Эрдман приписывает образование азаров действию морских вод, которые, по его мнению, вследствие изменений уровня почвы, передвигали камни морен, нанесенные горными потоками. Правда, многие азары, между прочим, тот, который находится непосредственно на севере от Стокгольма, покрыты морскими раковинами тех же видов, какие водятся и в нынешнем Балтийском море: но эти раковистые отложения составляют лишь поверхностный слой валов и образовались в эпоху временного понижения почвы, имевшего место уже после ледяного периода. Две главные теории остаются на лицо: одна, предложенная Тернебомом, видит в азарах валы из обломков, обязанные своим происхождением подледниковым ручьям, как подобные же холмы Гренландии; другая разсматривает их как результат своего рода разделения труда в моренах дна. Смотря по материалу, из которого состоит их главная масса, высокие валы азаров известны под именем зандазаров, или «песчаных холмов», и рульстеназаров, или «галечных холмов». В некоторых валах этого рода встречаются также воронки (sgropar), круглые или эллиптические ямы. имеющие до 300 метров и более в окружности и различную глубину, от 3 до 20 метров; дно их наполнено глиной, которая некогда была отложена водами, имевшими коловратное движение. В Стремсгольмском азаре насчитывают 39 таких воронок на пространстве около 140 километров. Эти следы древних водоворотов не служат ли, как и бесчисленные «котлы великанов», доказательством действия ручьев и речек, бежавших по ледяной поверхности, и русло которых постоянно перемещалось, по причине встречавшихся им препятствий? В Норвегии, где скаты возвышенностей гораздо круче, чем в Швеции, и где, следовательно, ручьи и реки имели менее значительное протяжение от горных цирков до моря, азары, известные в крае под именем raer, не достигли такого развития, как в соседней стране, и валы эти, по Кьерульфу, смешались по большей части с моренами. Норвежское же слово aas применяется безразлично ко всяким высотам, даже к скалистым вершинам.

Из многочисленных азаров Скандинавии самый известный и чаще других описываемый путешественниками есть та длинная цепь, которая, под разными названиями, Брункебергс-ас, Лангазен и другими, тянется, на пространстве слишком 100 километров, от балтийского поморья, на юге от Стокгольма, до окрестностей Упсалы. От берегов моря до озера Веттерн, близ Аскерзунда, насчитывают не менее восьми главных азаров, не говоря уже о множестве соединяющихся с ними второстепенных разветвлений, и между этими естественными валами есть такие, которые значительно превосходят по длине упомянутую Брункебергскую цепь. От берегов озера Меларен или Меларского, близ Энкепинга, можно проследить один из этих кордонов, состоящих из древней гальки, на протяжении 300 и 340 километров в северном направлении. Дороги пролегают обыкновенно по хребту азаров или идут вдоль их откосов, чтобы избежать болот и сырых, топких пространств, которые тянутся по обе стороны вала; для переправы через озера, азары, выступающие над поверхностью вод, служат естественными дамбами, до которых путешественник легко может добраться с берега при помощи нескольких ударов весла. В Меларском озере вся западная часть озера, образующая малый бассейн, почти совершенно отделена от большего бассейна одним из подобных валов, отличающимся замечательною правильностью.