IX.

Население Скандинавии имеет писаную историю, начинающуюся не ранее, как десятка за два поколений до нашего времени. Первые летописи, относящиеся к концу одиннадцатого столетия, почти совершенно утеряны: от этой эпохи и от предшествовавших ей веков с половины девятого столетия остались только смутные предания, передаваемые сагами. Восходя далее, в мрак времен, мы находим одни только свидетельства, оставленные на почве или в земле древнейшими обитателями полуострова.

По своим археологическим остаткам, южная Швеция представляет большое сходство с датскими островами и, повидимому, была населена в древние времена людьми той же расы и таких же нравов; но на север от этой части полуострова простирается другая, отличная от предъидущей, область. Северная Швеция и Норвегия не имеют кухонных куч каменного века, подобных датским, исключая одной, найденной близ берегов Трондгьемского фьорда, в Стенкьере; но и эта груда мусора заключает лишь предметы человеческого искусства, относящиеся ко временам шлифованного камня. До сих пор ни орудия из кости, ни орудия из камня, просто расколотого или грубо отесанного, в роде тех, какие встречаются в датских кухонных кучах или в костяных пещерах Бельгии и Франции, нигде не были открыты в областях Скандинавии, лежащих на юг от пролива, образуемого большими озерами. Из этого заключают, что северная Скандинавия была в ту эпоху еще безлюдною пустыней: первые поселенцы, вероятно, проникли туда не ранее, как в период шлифованного камня; предметы, относящиеся к этому веку, суть самые древние остатки старины, какие до сих пор найдены в этой области. Мамонты, носороги, остатки которых встречаются в пещерах Франции смешанные с предметами палеолитического (т. е. относящагося к древнейшей эпохе каменного века) искусства человека, также не оставили по себе никаких следов на Скандинавском полуострове: очевидно, с эпохи отступления льдов, эти большие млекопитающие не имели достаточно времени овладеть страной.

Неизвестно с точностью, к какой именно эпохе должны быть отнесены остатки первых скандинавов и остатки их искусства, но некоторые геологические признаки указывают, что этот век уже очень удален от нас: он восходит, без сомнения, к тем временам, когда льды, покрывавшие прежде всю страну, мало-по-малу растаяли. Но кажется, что Нильсон приписывает первым обитателям края слишком глубокую древность: доказательства, приводимые им в подкрепление своих гипотез, быть может, не имеют всей той цены, которую он им придавал и которую у них оспаривает другой изследователь, Торелль. Вдоль берегов Балтийского моря тянется, по направлению от востока к западу, от города Истад до Треллеборга и до мыса Фальстербо, род широкого вала, состоящего из гравия и песку, прерывающийся там и сям и разделенный на отрывки неравной длины, образовавшиеся, вероятно, в различные эпохи; местные жители дали ему название Иеравал, то-есть «холм Иера». Под этим гравием Нильсон открыл наконечники стрел и копий, лежавшие на дне древних торфяных болот, находящихся ныне на 2 слишком метра ниже уровня моря. Но Иеравал, которому прежде приписывали древнее происхождение, есть, повидимому, прибрежный кордон новейшего образования. Что касается человеческих скелетов, найденных в разные времена на берегах Богуслена, в раковистых мелях, поднятых теперь высоко над поверхностью моря, то останков этих не видел и не исследовал никто из ученых, к критическому духу которых можно бы было питать доверие. В 1843 году нашли два таких скелета на полуострове Стенгенес, недалеко от Бро, скрытые еще под горизонтальными слоями морских раковин, ныне поднятыми на 30 метров выше уровня моря; но ничто не доказывает, что эти слои раковин находятся в их первоначальном положении, и неизвестно в точности, принадлежат или нет найденные скелеты к каменному веку.

Могилы, относящиеся к эпохе шлифованного камня, очень многочисленные в Скании, в Готландии и в Богуслене, то-есть в полуденной Скандинавии, отсутствуют, как и кухонные кучи, в северной части полуострова. Эти могилы представляются в различных формах: долмены, или stendosar, воздвигнутые по большей части на могильных курганах; hallkistor, нечто в роде больших гробниц, сложенных из камней и окруженных земляными насыпями; ganggrifter, склепы с подземными галлереями, называемые также jattestugor, или «палатами великанов». Эти погребальницы, достаточно обширные, чтобы вмещать до двадцати тел и более, образуют по большей части продолговатый квадрат, иногда круг, и покрыты плоскою крышей из толстых гранитных плит, на которых возвышаются горки из земли или груды каменьев: длинная и узкая галлерея ведет снаружи в подземную погребальную залу, и почти все они имеют отверстие с южной или с восточной стороны. Каменные глыбы нигде не отесаны, а оружие и разные орудия, находимые подле трупов, по большей части с черепами типа длинноголовых, все принадлежат к неолитовым векам. В эту эпоху почти все погребальницы заключали, между прочим, янтарные бусы, нанизанные в виде ожерельев или расположенные в виде украшений; их находят даже в могилах внутренней части полуострова, куда янтарь, без сомнения, привозился с берегов Балтики. Скандинавы времен долменов любили также украшать себя, подобно краснокожим индейцам, ожерельями и серьгами из костей и зубов диких животных. Не к тому ли же веку относятся, по времени происхождения, многочисленные камни, в которых были выдолблены чаши и которые обыкновенно известны под именем «камней эльфов», elfstenar? Крестьяне и до сих пор еще приносят в этих камнях жертвы земным духам, кладя в чаши иголки, монеты, серебро, бумагу, или обмазывая их топленым свиным салом, чтобы получить исцеление от известных болезней: обычай этот еще недавно существовал также в Померании, и, кроме того, мы находим его в Индии; вообще он был распространен во всех странах, где воздвигались долмены.

Из тридцати шести тысяч разного рода предметов, относящихся к каменному периоду, которые были найдены до 1874 года на территории Швеции, тридцать четыре тысячи открыты в южных провинциях, то есть в Готландии. Из этого нужно заключить, что северные области полуострова оставались очень слабо населенными в эпоху шлифованного камня; но топоры и стрелы этого века, которые находят на берегах Норвегии, точно такого же типа, как и каменное оружие, встречающееся в Скании; далее на севере, в нынешней Лапландии, раскопки также открыли оружие и орудия, но сделанные из сланца или из кости, и отличающиеся оригинальной формой. Когда каменный период сменился в Скандинавии бронзовым веком, и в этом веке тоже, в особенности в Готландии, развивалась цивилизация, проникавшая туда двумя путями: с одной стороны, с Дуная и из средней Германии, с другой—по рекам, текущим из славянской земли в Балтийское море. К этой же эпохе относятся иероглифические письмена или так называемые «изваяния на скалах» (hallristningar), встречающиеся в Скании, Готландии, шведской области Богуслен и в норвежской провинции Смааленене и изображающие флотилии, большие ладьи с драконовыми головами, колесницы, телеги, быков и других животных, воинов, звероловов и мореплавателей. Прекрасные вазы, различные украшения, бронзовые диадемы, так же, как ткани с вышивкой тонкой работы, свидетельствуют об артистической оригинальности туземцев бронзовых веков; однако, многие археологи полагают, что влияние этрусков было преобладающим в этом периоде скандинавского искусства; впрочем, большинство найденных до сих пор шведских древностей двух эпох бронзового века были, без всякого сомнения, отлиты в самом крае, как о том свидетельствуют каменные литейные формы, находимые там и сям, но бронза несомненно была привозима из других стран в виде сплава, так как она содержит около одной десятой доли олова, а этот металл не встречается в Скандинавии; может быть также, как предполагают Батальяр и Мортилье, фабрикация бронзовых изделий составляла специальное ремесло каких-нибудь бродячих племен, в роде нынешних цыган. Нильсон полагает, что им открыты в стране многочисленные следы финикийского искусства: он приписывает этим семитам надгробные камни, на которых изображены корабли, лодки, топоры, мечи; но это мнение ученого археолога не всеми принято, в виду отсутствия надписей на этих камнях: в самом деле, трудно понять, допуская гипотезу Нильсона, отчего финикияне воздерживались от вырезывания письмен именно на памятниках, оставленных ими в Скандинавии. Что касается греческой цивилизации, то положительно известно, что она не представлена никакими произведениями в Скандинавии, за исключением, может быть, нескольких находок, совершенно единичных. сделанных на восточных берегах Швеции.

Но влияние Рима действовало могущественно, хотя и косвенным образом, на населения северного полуострова. Даже вне пределов римской империи варварские народы следовали тому импульсивному движению, которое было дано им завоевателями тогдашнего цивилизованного мира; они научились пользоваться железом и начали употреблять ряд букв, родственный с алфавитом латинян и произведенный от азбуки кельтских племен, населявших северную Италию. Впрочем, этот ряд рун или «тайн» (runar или runir), различающийся у кельтов и германцев, значительно видоизменился в течение веков: на различных памятниках надписи должны быть читаемы справа налево, тогда как обыкновенно они читаются слева направо, как латинские буквы; многие надписи состоят из так называемого бустрофедона, или бороздообразного письма, где строки должны быть читаемы попеременно то от левой руки к правой, то от правой к левой: есть, наконец, и такия, которые нужно читать сверху вниз. Начертания знаков или букв изменяются, смотря по времени и месту; в особенности на севере, вдали от стран, откуда были первоначально заимствованы, они отличаются оригинальностью форм; в Скандинавии же число их, в начале двадцать четыре, уменьшилось до шестнадцати. Руны гравировались на камнях и костях, высекались на дереве, на роге, вырезывались на украшениях и на оружии: музеи Скандинавии заключают многочисленные коллекции этих письмен, которые, если и не доставили сведений о специальной истории скандинавской расы, то, по крайней мере, познакомили нас с её языком и с его последовательными изменениями. В средние века писали даже целые книги руническими буквами: так, например, сборник законов Скании (Skonelagen), относящийся к тринадцатому столетию, написан этим алфавитом. Золотые украшения, известные под именем брактеатов, которые находят в Скандинавии в количестве в девять раз большем, чем во всех других странах Европы, взятых вместе, по большей части покрыты руническими знаками; фигуры богатырей, лошадей, птиц, драконов, которые тогдашние художники гравировали на этих украшениях, как кажется, все без исключения, по мнению Ворсе, имеют отношение к легендам севера Европы.

Железный век, во время которого посвященные в «тайны», то-есть в искусство рунического письма, вырезывали свои священные буквы, смешивается мало-по-малу с историческими веками около эпохи больших норманских экспедиций; но можно ли разграничивать таким образом различные века? Во времена римского владычества, когда скандинавы уже обменивали свои товары на италийские монеты, разве они не имели в то же время железного оружия, украшений из бронзы и золота, и даже каменных орудий? Разве рунические письмена не были употребляемы жителями острова Готланда до шестнадцатого столетия, то-есть до эпохи позднейшей, чем изобретение книгопечатания, и разве рунические календари не оставались в употреблении в некоторых отдаленных округах Скандинавии,—и даже Англии,—до эпохи еще более близкой к нам? Разве сланцевый период не продолжался в Лапландии до конца прошлаго столетия? Каждая новая цивилизация сменяет предшествующие степени культуры постепенно, а не уничтожает их разом. Религиозные обряды и верования древних культов, сохраняющиеся под именем суеверий, свидетельствуют об этом смешении веков, которое можно уподобить слиянию вод, в начале еще явственно различающихся, нескольких рек, текущих в одном русле. Так, например, четверг или день Тора (Thorsdag по шведски) еще не далее как сто лет тому назад считался священным днем в различных частях полуострова, в особенности на скандинавских Альпах и в Готландии. Даже в начале нынешнего столетия некоторые старухи никогда не пряли и не сбивали масла в четверг; большая часть работ трудных или важных была строго воспрещена обычаем в этот день: «старая рыжая борода», как называли Тора, не позволяла осквернить трудом посвященный ему день. С другой стороны, всякое колдование, всякия чары и заклинания, чтобы быть действительными, должны были иметь место в день Тора, и тот, кто родился в четверг, получал дар видеть духов и привидения. Еще и в нынешнем столетии никакая церемония крестин, свадьбы или похорон не практикуется в четверг. Крестьяне не знают причины этого обычая, но день древнего бога Грома до сих пор остается для них языческим днем, в который, по их понятиям, не должен быть совершаем никакой обряд христианской религии. Финн Магнусен рассказывает, что между поселянами некоторых нагорных долин Норвегии до конца прошлого столетия существовал обычай святить четверг камнями круглой формы, которые они обмазывали коровьим маслом и клали в свежую солому на почетном месте в верхнем конце стола; в известные праздники их обмывали сывороткой, а на Рождество обливали пивом, в надежде обеспечить этим способом счастие домашнему очагу. Еще и в наши дни шлифованный камень неолитового века употребляется в глухих деревнях как талисман против болезней.

Пришедшие с берегов Черного моря и с Дуная готы и свевы, известные ныне под общим именем скандинавов, должны были пройти целую половину Европы, чтобы добраться до своего нового отечества. Часто высказывали предположение, что эти переселенцы проникли на северный полуостров, пройдя через всю северную Россию и Финляндию; но сравнения древнего оружия и орудий, найденных в различных странах, не подтверждают этой гипотезы. Скандинавы, как кажется, пришли с юго-востока и с юга в Данию, и уже оттуда проникли сначала в Сканию, потом в северную Швецию и в Норвегию. Финны и лопари вступили с северной стороны, скандинавы же вошли через противоположную оконечность полуострова. Готы, или Gotar, были первые, по времени, завоеватели. Свевы, или Sveаr, потомки «блаженных азов», пришли после; они прошли через южные части полуострова, где поселились готы, овладели мало-помалу всею страной, и их столица, Асгард, которая переносилась с места на место при каждом их переселении, утвердилась, наконец, в центре завоеванного края. Различие, существующее между двумя скандинавскими группами, готов и свевов, и теперь еще очень заметно не только в языке, но также в нравах и обычаях. Что касается формы черепа и физического типа, то они не представляют достаточно определенных контрастов в этой стране, как и во всех других, главные различия типов и физиономий обусловливаются родом занятия и образом жизни, а не племенным происхождением. Типическая голова шведов, такая, какою ее описывают Нильсон и Рециус, имеет форму продолговатого овала, несколько более широкого назади, чем напереди, но округленного с обеих сторон; наибольшая длина её относится к наибольшей ширине, как 4 к 3, или как 9 к 7,

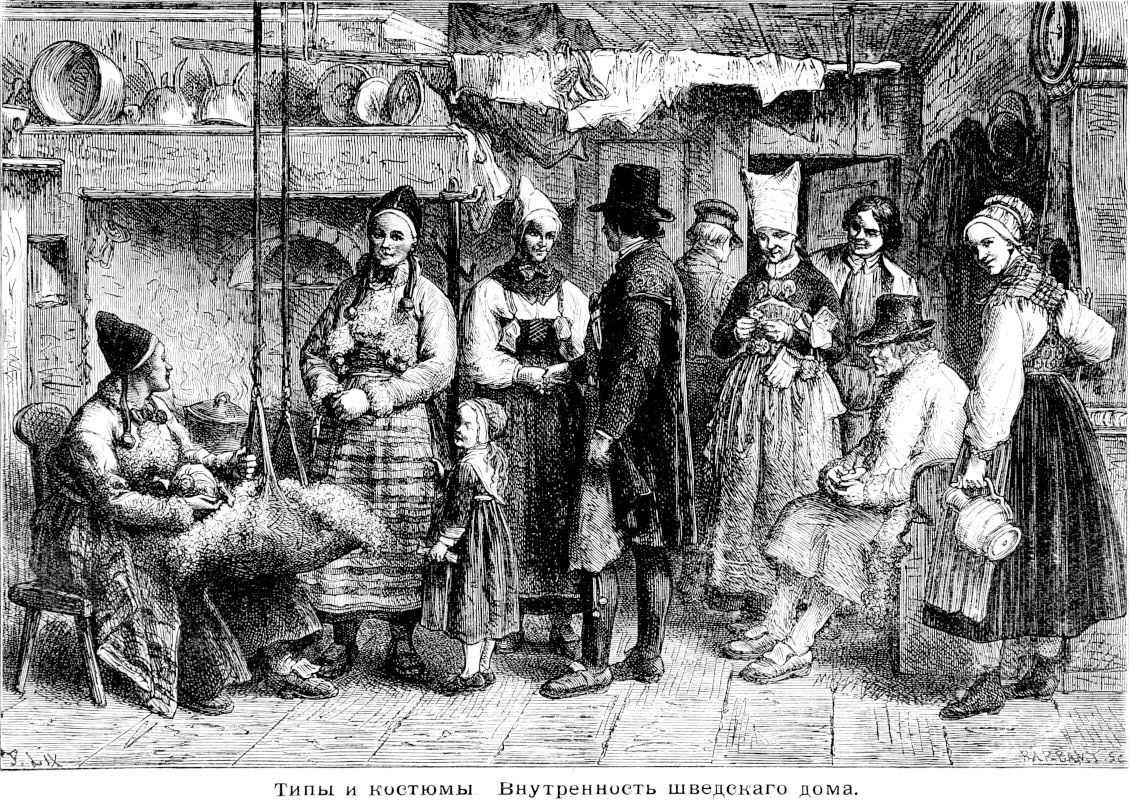

Далекарлиец, то-есть житель области Даларне, в верхнем бассейне реки Дал-эльф, признается обыкновенно представителем наиболее чистого национального типа свевов, которые передали свое имя шведам, или Svenskar наших дней. Вообще он отличается высоким ростом (по Беддоэ, средний рост шведов 1,70 метров), гибкостью стана, стройностью форм и, вместе с тем, сильным телосложением; лицо у него гордое, оживляемое прекрасными темносиними глазами, доминируемое широким, открытым челом; он предупредителен без нескромности, весел без увлечения, решителен без буйности. Безукоризненная честность составляет, так сказать, капитал эмигрантов из Далекарлии, которые приходят тысячами в Стокгольм, где их употребляют на все работы, требующие силы или ловкости; их везде можно узнать издали, благодаря их национальному костюму ярких цветов. Из других шведов всего более отличаются от далекарлийца жители равнин, которые очень часто имеют серьезное, почти суровое выражение лица.

Смешение населений совершается постепенно, благодаря постоянному развитию торговых сношений и распространению колонизации во внутренности края: в стране, где, как в Скандинавии, жители рассеяны на столь обширных пространствах, местная промышленность, как бы она ни была развита, не могла удовлетворять все нужды населения, служба торгового обмена требовала весьма большого числа лиц, и поездки должны были быть очень часты, даже поездки за границу. И действительно, находки, сделанные в почве, доказывают, что после падения западной римской империи шведы находились в постоянных торговых сношениях с Константинополем; острова Эланд и Готланд, в особенности последний, доставили антиквариям множество византийских монет, которые свидетельствуют о большом движении торгового обмена. Впоследствии, около конца девятаго столетия, Готланд сделался также рынком отпускной торговли с Востоком в собственном смысле, доказательством чего служат находимые на этом острове целые клады, состоящие из арабских или куфических монет, привезенных из Багдада или из Хорассана. Города, которые предшествовали Стокгольму, как складочные пункты области Меларского озера, также участвовали в этой восточной торговле. Коммерческие сношения с Востоком продолжались до двенадцатого столетия, когда они прекратились вследствие войн, театром которых была южная Россия. Как доказал Риан, опираясь на письменные памятники, найденные в стокгольмских архивах, скандинавы принимали также очень деятельное участие в крестовых походах. Вообще скандинавы вступали в торговые сношения с другими странами главным образом посредством вооруженных набегов. Правда, шведские пираты, за исключением тех, которые направлялись на запад вместе с норманнами, не оставили по себе в истории столь глубоких следов, как викинги Дании и Норвегии; но причину этого нужно искать в том направлении, которое приняли их воинственные экспедиции. В своих нашествиях и битвах они не приходили в соприкосновение с народами, достигшими относительно высокой степени цивилизации, каковы были, например, французы или прибрежные жители Средиземного моря; финны, латыши, венды и славянские племена обширной страны Gardarike, известной ныне под именем России, одни могли рассказать о подвигах этих завоевателей, приходивших с запада.

Чужеземцы могли иметь лишь весьма слабое прямое влияние на скандинавское население, ибо с наступления исторических времен полуостров этот никогда не подвергался нашествию победоносных армий, если не считать походов русских войск в 1719 и в 1809 годах; да и мирные переселенцы вступали в эту страну лишь в небольшом числе. Наиболее значительное колонизационное движение шло из Финляндии. Начиная с конца семнадцатого столетия, финляндские крестьяне переправлялись через Ботнический залив, чтобы селиться в верхнем Иемтланде, на норвежской границе, где потомки их живут и теперь, смешанные с шведскими земледельцами. Другие колонии финляндцев поселились в северных провинциях. Религиозные преследования также способствовали в некоторой степени заселению страны. С конца шестнадцатого столетия, сотни валлонских рабочих, приглашенных одним голландцем, сделавшимся обладателем рудников, удалялись с родины в Швецию и селились преимущественно в горнозаводском местечке Эстерби, в соседстве с даннеморскими рудниками. Потомки этих колонистов, почти все брюнеты, сохранили до наших дней следы своего происхождения и ревниво удерживают правописание своих французских имен и фамилий; все кузнецы в провинции Даннемора тоже валлонского происхождения. С той эпохи много других изгнанников искали убежища в Швеции, но, конечно, не их влиянию, чисто-местному, а естественной симпатии шведов к французам, должна быть приписана та ревность, с которою изучали язык Расина и подражали парижским нравам на берегах Балтийского моря. Шведам нравилось, что их называли «северными французами», и, без сомнения, они имеют право на это название по своей общительности, вежливости и хорошему вкусу. Что касается норвежцев, то их, напротив, прозвали «англичанами Скандинавии», и этот эпитет также не лишен основания: отечество их обращено лицом к лежащей через море Великобритании, с которою производится главная их торговля и откуда всего более приезжает к ним посетителей, моряков и путешественников для собственного удовольствия. Норвежцы не отличаются, вообще говоря, ни подвижностью, ни гибкостью, но силой и настойчивостью. Они размышляют прежде, чем отвечать, решаются на что-нибудь не вдруг, хорошо обдумавши, но чего захотят, то умеют привести в исполнение. Мистики между ними, как кажется, гораздо многочисленнее, нежели в Швеции, хотя последняя была родиной Сведенборга.

Жители Скандинавского полуострова говорят не одним и тем же языком; но их наречия, происшедшие все одинаково от древнего северного диалекта, называемого norroena, на котором написаны руны, настолько похожи одно на другое, что соединены между собою нечувствительными переходами. Так, сканийское наречие служит посредствующим звеном между шведским и датским языками, и смотря по столице, от которой политически зависела страна, жители классицифировались последовательно то как говорящие копенгагенским, то как говорящие стокгольмским наречием. В самом деле, преобладающим диалектом в Швеции сделался тот, которым говорят в метрополии и в соседних с нею округах: это говор звучный, с полным согласием звуков, и более оригинальный, чем датский, благодаря древней сокровищнице слов, которые он сохранил; но между шведскими наречиями есть еще более любопытные по их древним формам, именно далекарлийское, готландское и областные наречия, которыми говорят за пределами нынешней Швеции, в некоторых частях Финляндии и на островах эстляндского прибрежья. Что касается литературного норвежского языка, то это тот же датский язык, к которому только прибавилось несколько местных слов и оборотов речи. В некоторых уединенных долинах сохранилось древне-норвежское наречие (norse), любопытный язык, очень близкий к исландскому и составляющий вместе с ним отдельную глоттологическую группу. Некоторые норвежские патриоты хотели бы доставить главенство говору их предков и создать таким образом новый литературный язык: с этою целью были основаны специальные общества, издавались журналы и книги на древнем норвежском диалекте; но эти попытки не встретили поддержки со стороны общественного мнения. С другой стороны, многие писатели пытались сблизить различные скандинавские наречия, придать им единство норвежского языка девятого столетия. В 1869 году ученые датские, шведские и норвежские собирались в Стокгольм с целью принятия однообразного правописания для всех скандинавских языков, но национальное соперничество помешало и до сих пор мешает окончательному соглашению между филологами.

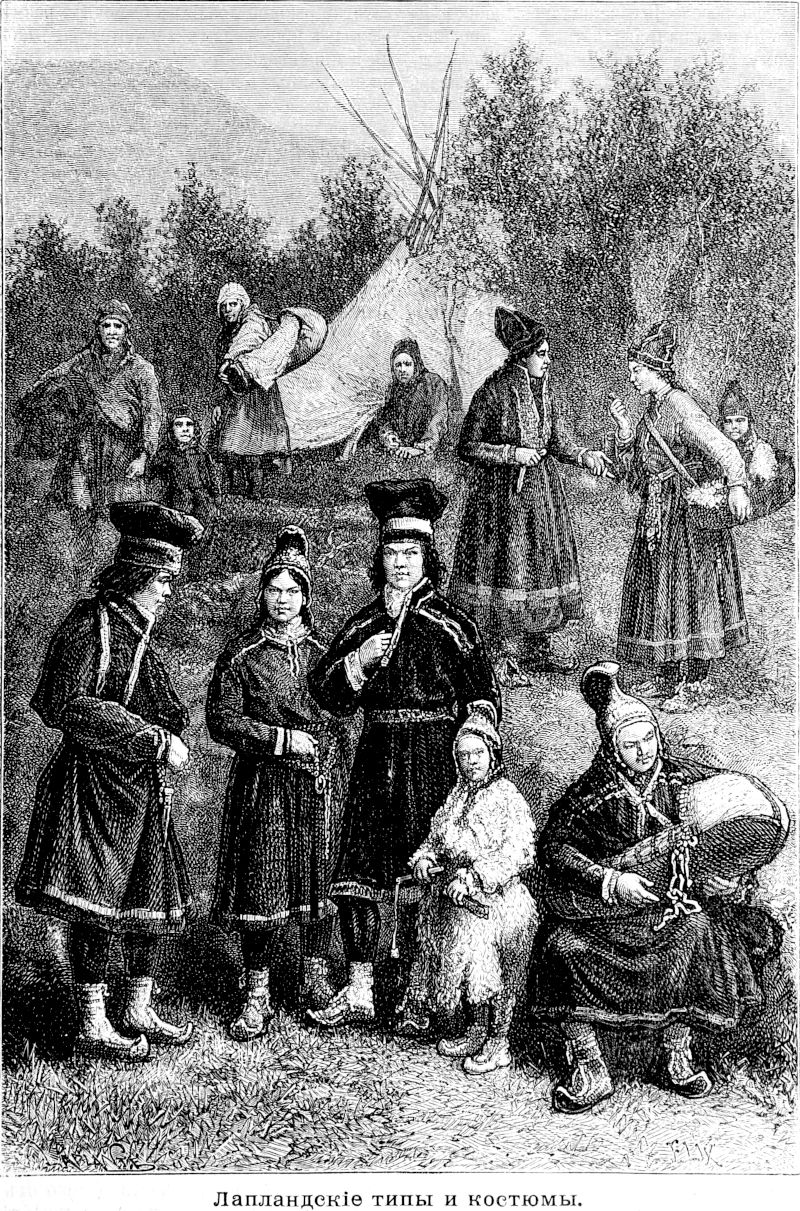

Рядом с этими скандинавскими народностями, которые принадлежат к наиболее однородным в Европе, живут племена еще почти азиатские, правда, немногочисленные, но в высшей степени интересные по их физическому виду, происхождению и образу жизни: это—лапландцы или лопари. Эти народцы, отчасти кочевые, как цыгане или «румыны» (Rouminisal), которых можно встретить в разных частях Швеции, занимают на северной оконечности Скандинавского полуострова, в верхних бассейнах шведских рек, впадающих в Ботнический залив, на финляндской территории, уступленной Швециею России, наконец, на Кольском полуострове, огромное пространство, исчисляемое слишком в 200.000 квадр. километров, но очень редко населенное: на всем этом пространстве насчитывают около 25.000 жителей, то-есть по одному человеку на каждую площадь в шестьсот или семьсот гектаров.

Число лопарей: в Норвегии—14.645; в Швеции—6.800; в России—2.400 и в Финляндии—960.

Достоверно известно, что кочевые лопари, бродя на просторе по равнинам, почти пустынным, Скандинавского полуострова, располагались своими становищами гораздо южнее своей нынешней области, в странах, которые теперь населены скандинавами. Следы их речи встречаются в шведском языке, и различные названия мест можно объяснить словами их идиома. Еще в наши дни целые семьи лапландцев живут даже в самом сердце Иемтланда, около 63 градуса северной широты, где область их ясно ограничена исчезновением оленьего мха, составляющего пищу их стад; но постоянное давление шведских и норвежских иммигрантов не переставало, на обоих берегах, оттеснять этих первоначальных поселенцев внутрь земель. Легенды, относящиеся к карликам (dvergar), к чародеям (troll), к горным людям (bergfolk), рассказывают, в мифической форме, об истребительных битвах, которые скандинавские колонисты вели с лапландцами, древнейшими обитателями страны.

Известные ныне под их шведским именем лапландцев или лопарей, которое означает, по одним, «кочевников», по другим—«пещерных жителей», эти инородцы, называющие себя «самами», «саме» или «самелатами», говорят финским наречием, которое, как утверждают исследователи, имеет больше сходства с языком мордвы, чем со всяким другим диалектом урало-алтайской группы, и которое заключает некоторые древние формы и корни слов, не существующие теперь в финляндском языке; но хотя лопарям оффициально дают название финнов (Fin) в норвежском Финмаркене, они ясно отличаются от финляндцев в собственном смысле, не только теми контрастами, которые производит различие цивилизации, но также физическим видом, ростом, формой черепа. По Рециусу, средняя вместимость черепов у лопарей—1.321 куб. сант.; средний головной указатель у лопарей—83,50.

Многие антропологи усматривали в различных группах народностей расы совершенно отдельные, принявшие язык финских завоевателей, но неимевшие с ними никакого кровного родства. Между тем как Вирхов считает лапландцев ветвью финского племени, Шафгаузен видит в них потомков монгольских народцев, оттесненных на север и подвигавшихся к западу вдоль берегов Ледовитого океана. Недавно думали также, что лопари отличаются от всех других людей совершенным незнанием пения: «Лапландцы, говорит Фетис,—единственный народ, который не поет»; но это мнение оказалось ошибочным. Лопари, очень болтливые по природе, умеют, если не петь так, чтобы выходило приятно для шведских ушей, то по крайней мере очень хорошо модулировать некоторые музыкальные звуки, и теперь уже собрано довольно много их песен. Впрочем, старинные родовые прозвища, между которыми встречается много имен шведских, норвежских, финляндских, даже русских, свидетельствуют, что это племя не однородное в этнографическом смысле: лопари—смешанный народ.

Вообще говоря, внутренние, то-есть живущие вдали от моря, лапландцы, которые, вероятно, могут считаться наиболее чистыми представителями своей расы, люди очень низенькие, приземистые, в сравнении с их соседями, северными шведами, отличающимися почти исполинским ростом. Однако, в среднем, они вовсе не так малы, какими их воображали прежде из любви к чудесному. В прежнее время любили указывать на контраст патагонских великанов и лапландских карликов, живущих на двух оконечностях обитаемого мира; но подобно тому, как пришлось значительно убавить воображаемый гигантский рост индейцев Магеллановых земель, так же точно нужно увеличить рост, обыкновенно приписываемый лапландцам. По словам Дулька, средний рост туземцев, кочующих с оленями (оленьих лопарей), равняется одному метру шестидесяти сантиметрам, и даже попадаются между ними такие, которых во всякой стране можно было бы считать рослыми людьми; фон-Дюбен, ученый, очень близко и тщательно изучивший инородцев крайнего Севера, полагает, что этот средний рост никак не менее полутора метра: это почти та же мера, которую дает Мантегацца (152,4 сантим.). Бюст у лопарей довольно длинный, но ноги почти у всех, за редкими исключениями, несколько кривые, выгнутые дугой. Замечено также, что лопари-рыболовы, постоянно сидящие в своих лодках и действующие веслами, имеют слабые ноги, в сравнении с их сильными руками и крепкою, мускулистою грудью. Крайнее безобразие лица, приписываемое этим северным народцам, также существует лишь в воображении их соседей. Правда, лопари, по большей части, имеют выдающиеся скулы, приплюснутый нос, маленькие глаза, треугольный облик, редкую бороду, кожу часто желтоватую у мужчин, но череп у них очень широкий, лоб высокий, благородный и вообще более широкий, чем лоб скандинавов; рот улыбающийся, взгляд живой и добродушный. Глаза у лопарей обыкновенно черные, но цвет волос бывает различный: большинство имеют темнорусые волосы, у других они совершенно черные, у некоторых, напротив, совершенно белокурые. Голос у них не такой металлический и звучный, как у шведов; однако, слабый и глухой голос бывает только у горьких пьяниц, которые, впрочем, теперь встречаются гораздо реже, чем прежде, особенно в Швеции, вследствие безусловного запрещения в крае продажи и мены спиртных напитков с 1839 года. В настоящее время кофе заменяет водку, как общеупотребительный напиток лапландцев; те из них, которые имеют средства, пьют кофе почти весь день с утра до вечера, прибавляя к нему соли, иногда также сыру, крови или жира. Благодаря необыкновенно здоровому климату страны и несмотря на отталкивающую грязь и вонючий воздух их жилищ, лопари пользуются вообще превосходным здоровьем и достигают глубокой старости; смертность между ними меньше, нежели между цивилизованными поселенцами морского прибрежья; но, как это заметил уже Ачерби в прошлом столетии, глаза у них часто бывают красные и больные, по причине едкого дыма, наполняющего их палатки, или вежи, и их постоянных странствований среди ослепительных снежных равнин.

Смотря по образу их жизни, лапландцы делятся на лесных и поморских, на оленных и на рыболовов. Очень небольшое число из них, поселившиеся в равнинах вокруг Ботнического залива, занимаются земледелием, но и те рассчитывают главным образом на продукты рыбной ловли в озерах и реках. Палатки лопарей состоят из жердей и досок, поставленных в форме конуса, обложенных хворостом или дерном и покрытых сверху холстинами или кусками шерстяной ткани, с отверстием на верхушке, через которое выходит дым от огня, разводимого по середине чума. Иногда хижины устраиваются на вбитых в землю кольях: некоторые семьи живут в вежах, стены которых наклонены наружу, так что фасад имеет вид ромба, стоящего на одном из своих углов. Хозяйством в этих тесных, дымных жилищах занимаются обыкновенно мужчины: не следует ли видеть в этом обычае остаток гинекократии, или «власти матери семейства», которая преобладала у многих древних народов?

Лапландцы, живущие на берегах Ледовитого океана, более многочисленные, чем их единоплеменники, кочующие внутри страны (в 1875 году в Норвегии насчитывали инородцев этого племени: оседлых—14.645, кочевых—1.073), принуждены в морских водах искать источник пропитания, который лесные лапландцы находят в содержании стад северного оленя. Эти последние по необходимости должны вести кочевую жизнь, но они не странствуют целыми родами, как бродячие народны теплых стран, каковы, например, бедуины или туркмены; напротив, каждая лопарская семья живет особняком в лесу. Но если лопари таким образом отделяются от себе подобных, то делают это вовсе не по недостатку общительности. Им нужны обширные пространства для прокормления их многочисленных стад северного оленя, ибо каждый лопарь, для поддержания своего существования, должен иметь по меньшей мере двадцать пять голов скота, а олений мох (ягель), раз выщипанный, наростает вновь очень медленно. Стада возвращаются пастись на то же самое место только по прошествии десяти лет. Правда, летом олени питаются травой и листьями деревьев: если бы мох составлял единственный корм северного оленя, то громадное пространство, занимаемое Лапландией, было бы слишком тесно для нескольких тысяч кочевников, которые бродят там со своими стадами, так как олень прокармливает кочующие лопарские семьи, давая им молоко, к сожалению, далеко не обильное; даже зимой лопарь «грызет» оленье молоко, которое он сохранил замороженным в виде кружков. Но, кроме молока, мясо и кровь оленя тоже служат пищей этим дикарям. Обыкновенная, главная трапеза дня состоит из «кровяной похлебки», приготовляемой из муки и крови, которую лопарские хозяйки умеют сохранять в продолжение зимних месяцев в жидком состоянии в боченках или в мехах, сделанных из оленьих желудков. Находясь таким образом, как в отношении насущного пропитания, так и в отношении одежды и жилища, в полной зависимости от своего стада, лопарь, имеющий не более сотни оленей, может прокармливать себя и семью лишь самым скудным образом и без уверенности насчет средств существования; он считается бедным и должен присоединиться, в качестве клиента, к какому-нибудь более зажиточному владельцу стад. По исчислению фон-Дюбена, среднее число оленей на каждого лапландца, со включением рыболовов и земледельцев, не превышает тринадцати или четырнадцати голов; да и это число стремится к уменьшению по мере того, как кочевой образ жизни сменяется оседлым. Владеющий стадом в триста оленей почитается уже богатым, и указывают между лопарями настоящих магнатов, имеющих до 2.000 голов скота, которые представляют ценность по меньшей мере в 60.000 фр. и составляют, может быть, двухсотую часть всех стад домашних оленей. Общее число домашних оленей во всей Лапландии, лежащей в пределах трех северных государств, определяли следующим образом:

В шведской Лапландии (1870 г.)—220.800, т.-е., при 6.072 лоп., по 165 оленей на каждую семью; в норвежской Лапландии (1875 г.)—97.570, т.-е., при 21.500 лопарей, по 22 оленя на каждую семью; в финляндской Лапландии (1865 г.)—40.300, т.-е. при 615 лоп., по 325 оленей на каждую семью; в русской Лапландии (1859 г.)—230(?). Всего—357.900.

Эти богачи, обладатели больших стад, хорошо знают дорогу к рынкам поморья, куда они сбывают оленьи шкуры и сыр и где помещают свои капиталы на крупные проценты. Уже у лопарей, как и у их соседей скандинавов, можно видеть контраст богатства и бедности. Но жилища, принадлежат ли они богатым или бедным «самам», содержат ли в шкафу несколько фарфоровых чашек или только грубую деревянную посуду, все они одинаково представляют тесные, сырые, смрадные шалаши, где непривычному человеку не вынести и двух минут. Впрочем, несмотря на ужасную грязь, насекомых в лопарской веже нет никаких. Блоха не водится в Лапландии; взамен того, комары и мошки летом составляют страшный бич для иностранцев, если не для самих лопарей, которые вымазываются жиром, чтобы защитить открытые части тела от жал назойливых насекомых, и которые на летние месяцы переселяются в прибрежные местности, где морской ветер рассеевает крылатые тучи.

С половины семнадцатого столетия жители всей Лапландии называют себя крещеными, христианами, они обладают, благодаря миссионерам, маленькою духовною литературой и, смотря по территории, которую занимают, соблюдают религиозные обряды, предписываемые местным правительством: в Скандинавии—они протестанты и даже имеют несколько книг духовного содержания, написанных на их языке; в русских владениях они принадлежат к православной церкви. Священнослужители обоих вероисповеданий без труда могли, во многих случаях, экзальтировать страсти этого, по выражению Ампера, «легко приходящего в экстаз» племени; однако, и до сих пор у лопарей осталось еще много следов древних языческих обычаев, имеющих большое сходство с шаманством монголов. Волшебный бубен играл важную роль во всех их обрядах и церемониях, так же, как кора сосны и березы, на которой чародеи или шаманы нацарапывали изображения разных орудий, животных, людей и богов. Эта кора, называемая норвежцами «деревом рун», была вопрошаема, как оракул, лопарями во всех сколько-нибудь важных обстоятельствах их жизни: толкование таинственных знаков, начертанных на коре, составляло великое искусство и высшую мудрость. Говорят, что последнее «руническое дерево» было уничтожено около половины настоящего столетия; сейте, или камни какой-нибудь странной формы, иногда грубо изваянные, вокруг которых совершались языческие обряды, были брошены в озера самими лопарями, или сохраняются в музеях Швеции; но если фетиши исчезли, то многие церемонии, которые могут быть объяснены только древним языческим культом, удержались до сего дня. Так, собаки, лучшие друзья лопаря, без помощи которых этот кочевник не мог бы управлять своим табуном оленей, ныне уже не погребаются, как это делалось прежде, со своими умершими хозяевами, и тело покойника не завертывают более в бересту, где вырезаны изображения медведей, волков, оленей; но и теперь еще в могилу бросают один вид раковин, называемых по-лопарски «собачья душа»: лопарь, обращенный в христианство, не смеет более отправляться в леса того света в сопровождении своего верного пса; зато по крайней мере берет с собой символ, напоминающий его товарища по охоте. Так же. как во всех странах Европы, в Лапландии празднуют день солнцестояния огнями, зажигаемыми на высотах; но в какой стране солнце могло бы по справедливости пользоваться большим почетом, чем под этими полярными широтами, где оно впродолжении нескольких недель освободило землю от снежного савана и снова украсило ее листьями и цветами?

Обыкновенно думают, что число лапландцев уменьшается с каждым годом, и что этот элемент населения обречен на постепенное вымирание и должен скоро исчезнуть, как исчезали многие племена краснокожих индейцев в Америке или различные народны в Океании. Но это мнение, кажется, ошибочно. По крайней мере в Финмаркете, то-есть в части Лапландии, принадлежащей к Норвегии, число этих иностранцев не только не убавилось, но даже возросло: сравнивая податные списки за 1567, 1799 и 1815 годы, нашли, что количество кочевников утроилось в последние три столетия; в одной Норвегии оно увеличилось в семь раз. В конце прошлого столетия (в 1799 г.) лопарей насчитывали:

В Швеции и Финляндии—5.113; в Норвегии—3.000; в России—1.000; всего—9.113.

Если таким образом население поморья возрастает, то это происходит в значительной мере вследствие давления так называемых «новых крестьян» или «новоселов» (Nybyggare), то-есть шведских и финляндских колонистов, которые постепенно подвигаются все ближе к морю, съуживая территорию номадов и заставляя их мало-по-малу приближаться к морским берегам; в конце восемнадцатого столетия эти пришлые поселенцы были уже многочисленнее, чем лопари шведской провинции Норрботтен. Вообще шведские лапландцы, вероятно, уменьшились числом с начала нынешнего столетия, что бы ни говорили противоречивые статистики: единогласное свидетельство колонистов не оставляет никакого сомнения относительно факта постепенного оттеснения кочевников за шведские границы: область лесов, присвоиваемая поселенцами, скандинавскими и финляндскими, все более и более замыкается для временных иммиграций лопарей. Точно также русские лопари и квены, потомки древних финских переселенцев, появившихся в первый раз на западе от реки Торнео во время войн Карла XII, покидают в большом числе свои становища, чтобы идти селиться на норвежские берега.

Прежде переселения совершались попеременно то в одном направлении, то в противоположном, смотря по временам года: норвежские лопари имели привычку перекочевывать на финляндскую территорию с наступлением холодного времени года, чтобы перезимовать там с своими стадами оленей; с своей стороны, финляндские лопари переселялись на лето к норвежскому поморью; это был, так сказать, взаимный обмен услуг между населениями двух стран. Петербургские бюрократы увидели в этих периодических переселениях недостаток уважения к неприкосновенности границы, и с 1852 года скандинавским кочевникам было запрещено переходить границу без стеснительных формальностей. Но русские подданные, находя в Норвегии больше промысловых и коммерческих выгод, чем у себя дома, уходили тысячами искать средств существования у своих соседей, жителей скандинавской Лапландии: открытые круглый год для рыбной ловли и судоходства, порт Вадсе и другие гавани норвежского морского берега являются необходимыми сборными местами для сопредельных населений, запираемых зимой льдами Белого моря. С половины прошлого столетия русские рыболовы стали пускаться на своих утлых ладьях в воды Финмаркена или норвежской Лапландии; об этих промышленниках рассказывают как о людях еще более смелых и неустрашимых, чем квены и норвежцы. В прежнее время эти последние были по большей части потомки изгнанников, пришедших из полуденной Норвегии.

Если нет причины опасаться исчезновения лопарей с лица земли, то по крайней мере нельзя не видеть того факта, что они все более и более приближаются нравами и цивилизацией к тем народностям, с которыми они находятся в постоянных сношениях, и не может быть сомнения, что мало-по-малу эти инородцы составят с ними одну нацию. Это слияние подготовлялось уже целые века, так как лапландцы получили свою культуру от скандинавов; от них они научились искусству разводить домашних животных: в лопарском языке одна только собака имеет оригинальное, незаимствованное название; лошадей и коров, овец и коз, кошек, свиней лопари знают лишь под их скандинавскими наименованиями. Северный олень был им известен, но только как дикое животное, за которым они охотились: уменьшение зверя в лесах заставило дикарей подражать своим соседям, приручая оленя, ставя его под ярмо. В настоящее время те же скандинавы, в особенности норвежцы, научают лопарей искусству рыбной ловли в больших размерах, разным промыслам и работам оседлой жизни и прививают им мало-по-малу правы цивилизованных народов Европы. С другой стороны, нельзя отрицать того факта, что если лопарь внутренних лесов мало-по-малу приблизился к шведу по понятиям и образу жизни, то и квенский или скандинавский поселенец, в свою очередь, сильно «облопарился»; он сделался меньше ростом, но зато выносливее, чем его южные соотечественники, и лицо его носит очевидные знаки смешения его расы с племенем первобытных жителей страны. Подобно лопарю, он умеет ловить, запрягать оленей и править ими на езде; как и у лопаря, национальное его блюдо состоит из «кровяной похлебки»: одежда его тоже мало чем разнится от костюма лопаря, и не только он умеет разговаривать с туземцем на финском языке, но даже употребляет часто этот язык в своей собственной семье. Впрочем, эти две различные расы живут одна подле другой в совершеннейшем согласии. Хотя некоторые писатели говорят о смешениях между различными народностями, как о редком явлении, но статистика Норвегии констатирует тот факт, что между уграми Финмаркена более чем одна пятая состоит из людей смешанной крови. В 1885 году в этой провинции насчитывали:

Финнов и лопарей, почитаемых чистокровными—23.312; потомков финнов и лопарей—1.089; потомков норвежцев и финнов или лопарей—4.372.

В Швеции также несколько сотен индивидуумов принадлежат по происхождению к двум расам, при чем скрещивания в большинстве случаев происходят между лопарями и шведскими женщинами. В 1870 году в этой стране насчитывали следующее число лопарей смешанной крови:

12 рожденных от отца лопаря и матери финки; 151 рожденных от лопаря и матери шведки; 41 рожденных от отца шведа и матери лопарки; 52 рожденных от отца финна и матери лопарки.

Нужно прибавить, что школы в значительной степени содействуют уничтожению лопарской национальности. В самом деле, лопарские дети, обязанные ходить в школу, находящуюся по большей части далеко от родительского стойбища, незаметно приобретают привычки, от которых им впоследствии трудно отделаться. Не все они возвращаются к кочевой жизни своих отцов, и те из них, которые остаются в шведских деревнях, кончают тем, что сами считают себя шведами, и потомство их смешивается с потомством господствующей расы.