Глава VII Острова европейского Ледовитого океана.

Моря, простирающиеся на север от Скандинавского полуострова и России до не исследованных еще соседних с полюсом областей, имеют, как и северный Атлантический океан, свои острова и архипелаги, часто соединенные один с другим ледяными континентами. Эти земли, из которых иные были наблюдаемы только издали, сквозь снег и туман, и к которым, может быть, прибавятся в близком будущем другие острова, открытые на пути к северному полюсу, обыкновенно даже не причисляются географами к Европе: вместе с северной оконечностью Гренландии и полярными архипелагами Северной Америки, они составляют отдельный мир, который еще не принадлежит человеку. Без сомнения, европейские государства могли предъявлять права на обладание Шпицбергеном, могли водружать там свои флаги; но эти отдаленные земли, тем не менее, остаются совершенно безлюдными пустынями, погруженными целые месяцы в непроглядный мрак длинной зимней ночи, затем освещаемыми солнцем, которое непрерывно, без заката, кружится по небесному своду, редко указывая путь на волнах другим судам, кроме судов отважных рыболовов. Может быть, натуралисты, исследующие острова полярного мира, когда-нибудь откроют там естественные богатства, которые привлекут колонистов в эти пустынные области; но до настоящего времени одним только ловцам моржей да потерпевшим крушение случалось жить там в зимнее время. Хотя эти негостеприимные земли лежат за пределами обитаемого мира, они, однако, напоминают нам некоторые факты, составляющие прекраснейшую, самую чистую славу, какою только может похвалиться человечество. Эти опасные моря были пройдены во всех направлениях бесстрашными людьми, которые не искали ни битв, ни богатства, но единственно стремились принести пользу своими исследованиями. Имена Баренца, Гемскерка и Бернарда, Уиллугби и Парри, Норденшельда, Пайера и Вайпрехта напоминают высокие подвиги мужества и настойчивости, которыми род человеческий может вечно гордиться, и не проходит ни одного года без того, чтобы другие неустрашимые люди не пускались по следам первых исследователей, руководимые желанием расширить пределы известного нам мира и проникнуть далее в тайны полюса.

Первая земля Ледовитого океана, лежащая в расстоянии около 450 километров к северо-западу от берегов Финмаркена, совершенно отделена от Скандинавского полуострова океаническими пучинами: в этих областях море имеет не менее 540 метров глубины. Земля эта была открыта 1 июля 1596 года голландцем Баренцем и названа им Beeren-Eyland, т. е. «Медвежьим островом», потому что люди его убили там медведя; через семь лет после того ее опять увидел англичанин Беннет, который дал ей, в честь своего патрона Чери, название Cherie или Cherry-Island, и теперь еще встречающееся на очень многих картах. В наши дни она часто посещается норвежскими рыболовами, привлекаемыми богатой добычей, так как рыбы—акулы, треска, даже сельди—собираются во множестве вокруг её береговых утесов, изрытых пещерами; на берегах острова были основаны временные заводы для соленья рыбы; на берегу одной бухты, в северной части острова, выстроен даже настоящий дом; но моржи, которые прежде водились здесь в таком множестве, теперь почти совершенно исчезли: в 1608 году экипаж одного судна убил на Медвежьем острове, в продолжение семи часов охоты, около тысячи ластоногих этого вида.

Недавно все мореплаватели описывали этот остров как землю, имеющую весьма незначительное протяжение: еще в 1864 году проф. Норденшельд и Дунер определяли площадь его всего только в 66 квадр. километров. Но точные съемки, произведенные в 1868 году шведскими исследователями, в числе которых опять находился и Норденшельд, показали, что поверхность Медвежьего острова ровно в десять раз больше, именно равна 670 квадр. километрам. Часть этого пространства усеяна озерами и болотами, тогда как на юго-востоке почва поднимается в виде холмов, из которых один, названный англичанами Mount-Misery, по причине пустынного вида его скатов, возвышается, по Мону, на 455 метров над поверхностью обширных фирновых полей; но настоящих ледников там не видели. Горные породы острова, заключающие, между прочим, залежи свинцового блеска, были в первый раз исследованы геологом Кейльгау; они состоят из песчаников и известняков каменноугольной формации, и во многих местах там находят мощные пласты каменного угля, носящие отпечатки сигиллярий, каламитов и других ископаемых растений; некоторые из паровых судов, проходивших мимо острова, утилизировали это минеральное топливо. В эпоху, когда отлагались эти пласты, Медвежий остров составлял часть обширного континента, который простирался, вероятно, до Северной Америки, судя по тождеству каменноугольной флоры на всех островах Ледовитого океана; впоследствии этот континент исчез весь под волнами моря, и острова, которые мы теперь видим в тех областях, не что иное, как уцелевшие его отрывки, выступающие из-под воды. Когда образовался каменный уголь, находимый на Медвежьем острове, климат этой земли, где в настоящее время, может быть, еще холоднее, чем на Шпицбергене, походил на климат центральной Европы: из 18 видов растений, собранных Норденшельдом и Мальмгреном в каменных углях и в горных породах Медвежьего острова, 15 тождественны с видами каменноугольной флоры Швейцарии. Между тем, в наши дни этот остров, постоянно подвергающийся действию влажных ветров, представляется бесплодной пустыней, и нет ничего удивительного, что первый открывший его мореплаватель, голландец Баренц, дал ему название Яммерберг, т. е. пустынной, наводящей уныние горы. Нынешняя его флора чрезвычайно бедна; она заключает всего только около тридцати видов явнобрачных, в том числе один вид рододендрона, и 80 видов мхов, зелень которых, видимая издалека, походит местами на зелень лугов. Между 12 видами существующих здесь насекомых не встречается ни одного жесткокрылого; но почти все виды, по словам Мальмгрена, отличаются особенными формами, как будто самый остров был их местом происхождения. Летом Медвежий остров бывает усеян чайками и дикими утками, которые отдыхают здесь, прежде чем пуститься далее на север; осенью перелетные птицы снова останавливаются на этом пустынном острове, возвращаясь в южные страны.

Медвежий остров есть южный мыс подводного плоскогорья, которое простирается далеко на север и северо-восток до неизвестных еще областей Ледовитого океана. Канал в 200 километров ширины, отделяющий этот остров от ближайших островов, имеет незначительные глубины, варьирующие от 50 до 325 метров. В 1857 году сплошной ледяной остров покрывал на всем пространстве этот широкий пролив.

Архипелаг Шпицберген представляет группу, состоящую из пяти больших островов и многочисленных островков, простирающуюся от юга к северу на пространстве 4 градусов широты: последние островки этой группы удалены от полюса не более, как на 1.000 километров. Географы различно определяют поверхность этих снежных стран; но, благодаря точным наблюдениям, которые были сделаны в новейшее время на многих пунктах прибрежья, теперь можно дать для площади всей группы приблизительные исчисления. Уже Скоресби, в двадцатых годах текущего столетия, определил астрономически положение некоторых пунктов на берегах архипелага, а английские исследователи—Брук, Франклин, Бичи, Парри обследовали северные берега острова. В 1838 году морские офицеры французского корвета «Recherche» нанесли точным образом на карту контуры, большой южной бухты, называемый англичанами Бель-Саунд; затем профессор Норденшельд во время пяти последовательных исследований, произведенных под его руководством, преимущественно во время экспедиции 1864 года, определил, вместе с Дукером, Хидениусом, Линдгагеном, точное положение 80 различных пунктов на Шпицбергене. В 1870 году Гейглину и Цейлю удалось проверить в общих чертах прежния карты для значительной части восточных берегов, и, кроме того, они прибавили к профилю берегов большое число мысов и бухт, обозначили во внутренности острова горы и ледяные поля: но они оставили своим будущим преемникам еще много работы в виде проверки прежних определений и нанесения на карту новых подробностей. Измерение дуги меридиана от южной до северной оконечности острова, операция, которая имела бы столь важное значение для изучения вопроса о сжатии земного шара у полюсов, до сих пор было еще только подготовляемо, хотя английский исследователь Сабин уже слишком полстолетия тому назад предлагал свои услуги, вызываясь быть руководителем исполнения этого предприятия. В 1865 году географ Дебес приписывал совокупности архипелага пространство в 58.800 квадр. километров; но исследования экспедиции, совершенной Ли-Смитом и Ульвом в 1871 году, показали, что Северо-Восточная земля имеет протяжение гораздо более значительное, чем то, которое ей прежде приписывали; таким образом она увеличилась на востоке территорией по крайней мере в 5.500 квадр. километров. Вот пространство отдельных частей архипелага:

Северо-Восточная земля и соседние острова—15.900 (?) кв. киломтр.; Западный Шпицберген—39.260 кв. киломтр.; Острова Принца Карла—1.090 кв. киломтр.; Земля Баренца и соседние острова—1.530 кв. киломтр ; Эджес-Айленд или Станс-Форланд (Земля Штатов) и соседние острова—6.510 кв. километр.; всего—64.290 кв. киломтр.

Обширные пустыни Шпицбергена можно считать равными по пространству восьмой части Франции.

Когда Баренц открыл этот полярный архипелаг в 1596 году и даже достиг его северного берега, полагали, что Гренландия простирается гораздо далее на востоке. Некоторые думали даже, что она соединяется с континентом Азии, и различные легенды говорят об этой земле, как о «Трольботене» или «стране ведьм и колдунов», занимающей весь север мира. Хотя один из спутников Баренца, Корнелис Рийп, совершил плавание вокруг всего архипелага, возобновленное в первый раз только в 1863 году норвежским капитаном Карлсеном, однако это важное путешествие было совершенно забыто, и долго продолжали обозначать эти северные острова под именем Гренландии, различно воспроизводимым на картах; кроме того, их называли также Ньюландом (Новой Землей), как множество других вновь открытых островов. Однако, название Шпицберген, которое относится к самой эпохе открытия этой островной группы, в конце концов одержало верх. Выступающие из толстого ледяного покрова остроконечные вершины (шпицы) южных гор доставили это имя всему архипелагу, как объясняет журнал «escrit de la main de Guillaume Bernard» (написанный собственной рукой Гильома Бернара, спутника Гемскерка и Баренца), где говорится: «La terre estoit la plus part rompue, bien hault, et non autre que monts et montaignes agues, parquoy l'appellions Spitzbergen» (земля эта была большею частью разорванная, очень высокая и состояла сплошь из гор и остроконечных вершин, почему мы и назвали ее Шпицбергеном).

Еще и в наши дни различные карты Шпицбергена явно противоречат одна другой, вследствие совершенно произвольной номенклатуры, принятой большею частию картографов, принадлежащих к различным нациям. Во многих случаях названия, выбранные первыми мореплавателями, были из ложного патриотизма заменены другими наименованиями, и таким образом слова голландские, английские, шведские перепутываются в этой номенклатуре, что сильно затрудняет отыскивание мест на карте. Иной мыс или залив имеет до десяти разных наименований. Во избежание несправедливости и безвыходной путаницы, нужно восстановить первоначальное имя каждой горе, каждому мысу, каждому островку, исключая тех случаев, когда постоянное и общее употребление с давних пор вытеснило старинное название. На северо-западе один остроконечный мыс, называемый Бискайерс-Гук, напоминает древних бискайцев или басков, но в настоящее время один только пункт на берегах Шпицбергена носит французское имя: это—бывший Шонгавен или «Прекрасный порт», превратившийся в «Бухту исследования» (baie de la Recherche) с той поры, как французские исследователи: Мартен, Лоттен, Браве, Робер, участвовавшие в экспедиции корвета «Recherche», производили там свои научные наблюдения. Маленькая «бухточка Басков» (baie des Basques) или «Французское убежище» (Refuge Francais), где бискайский рыболов Жан Вролик устроил, в 1633 году, главную сушильню своих тонь, окончательно утратила свое первоначальное название, хотя и теперь еще знают место, где стояла эта сушильня, немного к югу от залива Магдалины. Что касается «Baije des Franchoys» («бухта Французов»), где тоже производили рыбную ловлю баски из Сен-Жан-де-Люз, то это, по всей вероятности, бухта Инвик первых мореплавателей, Бель-Саунд англичан. На западном берегу, который во все времена был посещаем многочисленными рыболовными судами, почти все сохранившиеся доныне старинные географические наименования—английского или нидерландского происхождения: на севере, на берегах пролива Гинлопен и в прибрежных местностях Северо-Восточной Земли, названия, данные шведскими исследователями, перемешаны преимущественно с английскими именами, тогда как на востоке германские путешественники Гейглин и Цейль покрыли карту своего пути немецкими названиями. Наконец, на крайнем западном острове, известном под именем острова Принца Карла (Prince Charles Foreland), встречаем русское название: один из мысов этого острова называется «мыс Святой».

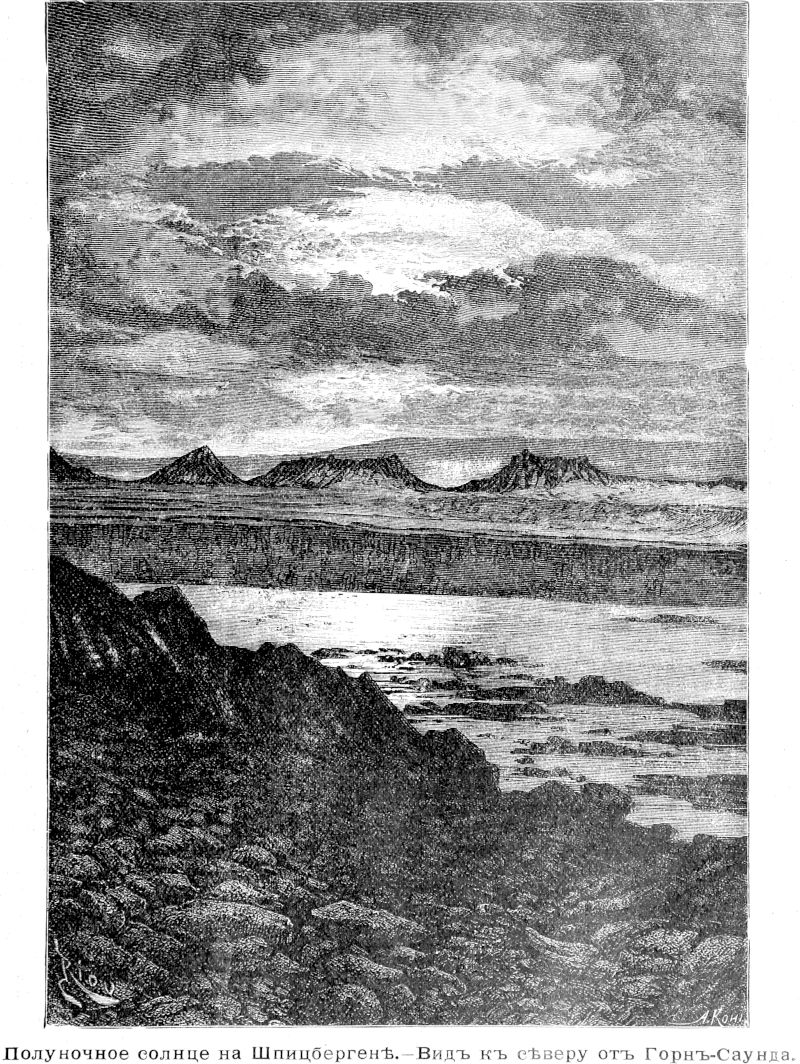

Архипелаг «Островерхих гор», или Шпицберген, не имеет очень высоких вершин. Самая высокая гора из тех, которые до сих пор были измерены,—пик Горн-Саунд, который редко можно видеть над постоянно заволакивающим его туманом. Говорят также, что остроконечные вершины в 1.500 метров высоты господствуют над дикой цепью острова Принца Карла, параллельного западному берегу Шпицбергена. Затем на землях архипелага не существует других вершин, которые достигали бы высоты километра; самая возвышенная точка, на которую до сих пор взбирался человек,—это так называемая «Белая гора», на восточной стороне большего острова, обсерватория, откуда проф. Норденшельд, во время своего восхождения в 1865 году, любовался великолепной панорамой. Внутренность островов повсюду, где исследователи могли окинуть ее взором с какой-нибудь горы, удобно расположенной для наблюдения, представляется в виде волнистого плато, среди которого там и сям торчат голые скалы, испещренные полосами снега, лежащего в углублениях, и составляющие своими черными верхушками и выступами резкий контраст с окружающей беспредельной белой равниной. В среднем, фирновые поля острова Западный Шпицберген расстилаются на высоте 500 или 600 метров; снежные равнины Северо-Восточного острова лежат выше на целую сотню метров.

Вот различные высоты архипелага:

О. Принца Карла: главная вершина—1.500 (?) метр.

Большой остров (Западный Шпицберген): Пик Горн-Саунд—1.386 (?) метр.: гора Линдстрем (Айс-Саунд)—1.200; Мидль-Гук (Бель-Саунд)—810 метр.; Белая гора (восточная оконечность)—900 метров; мыс Агард (бухта Агард)—570 метр.; гора Хидениус (в центре)—600 метр.; гора Ловен (на севере)—510 метр.

Северо-Восточная Земля: Снеттеппен (м. Берд, на северо-западе)—570 метр.; мыс Лингаген—240 метр.; Экстрим-Гук—360 метров.

Семь Островов: остров Парри, главная вершина—543 метр.; остров Мартенс—420 метр.; остров Фипс—549 метр.

Земля Баренца: гора Фраас—600 метр.

Хотя внутренность архипелага Шпицберген почти совершенно неизвестна, однако огромные количества обломков, нагроможденные у оконечности ледников, позволяют утверждать, что свойство почвы одинаково как в середине островов, так и на их окружности. Из горных пород там всего чаще находили гранит, гнейс, пласты палеозойской формации: возвышенный архипелаг Семи островов, лежащий к северу от Северо-Восточной Земли, сплошь состоит из гнейса, и вообще вся северная часть архипелага Шпицберген древнего происхождения: но в более южных местностях встречаются горные породы, принадлежащие ко всему ряду вторичных веков, в особенности триас и юра, и даже к третичной эпохе. Миоценовые пласты, близ бухты Бель-Саунд, заключают в себе целую ископаемую растительность, остатки тополей, ольхи, орешины, платанов и кипарисов, которые доказывают, что в ту эпоху климат Шпицбергена должен был быть почти такой же, как климат Скандинавии около 60 градуса широты. Некоторые из известковых слоев, содержащие прекрасные мраморы, могли бы быть разрабатываемы, если бы они находились в другом, менее суровом климате; залежи фосфатов по берегам Ис-фьорда также очень богаты, и даже одна финансовая компания пыталась эксплоатировать эти залежи; наконец, на западном берегу, к северу от залива Бел-Саунд, ледники увлекают в своем движении, между прочим, куски каменного угля, о чем сообщал уже Скоресби. Геолог Бломстранд, исследуя берега залива Кингс-Бай, между Ис-фьордом и бухтой Магдалины, нашел самые слои ископаемого угля, на расстоянии 2.500 метров от морского берега, в высохшем ложе одного глетчерного ручья. Может быть, этот уголь, горящий чрезвычайно легко и оставляющий мало золы, получит когда-нибудь довольно важное промышленное значение: подобно углям Медвежьего острова, он очень богат ископаемыми деревьями, которые принадлежат к тем же самым видам, и этот факт свидетельствует, что прежде на Шпицбергене был такой же теплый климат.

Вулканические породы также встречаются на берегах архипелага и представляют там и сям чрезвычайно живописный вид. Эти эрруптивные массы, состоящие из гиперита, который проф. Норденшельд считает вулканическим пеплом, кристаллизовавшимся под сильным давлением, нигде не возвышаются в форме остроконечных вершин или уединенных конусов, но всегда являются в виде чаш и широких площадей на крутизнах береговых утесов и делятся на неправильные призмы, представляющие издали некоторое сходство с базальтовыми колоннадами. Во многих местах они кажутся разлившимися на подобие лавы по пластам триаса и юры. Гиперитовые утесы встречаются в большом числе на обоих берегах пролива Гинлопен, и многие острова целиком состоят из этой вулканической породы. Архипелаг, земли которого рассеяны на юге от острова Станс-Форленд, и который называют группой «Тысячи островов», хотя до сих пор их насчитывали только около сотни, также состоит из гиперитовых лав, равно как различные мысы, которые от берегов земли Баренца и главного (Западного) острова Шпицбергена вдаются в залив Джиневра; у подошвы высокого холма Мевенберг или «Горы чаек» колонны из лав стоят на слоистых мергелях, которые легко разрушаются водами моря; когда вода подточит их основание, колонны эти продолжают еще некоторое время висеть над морем, затем они обрушиваются одна за другой. В некоторых местах виднеются группы гиперитовых столбов, подобных гигантским обелискам и возвышающихся уединенно на краю пропасти. Почти везде массы застывшей лавы торчат в виде остроугольных выступов, оставляя в промежутках овраги, наполненные снегом: это чередование белых полос снега, черных обелисков и групп колонн, вокруг которых кружатся стаи морских чаек, образует в целом чрезвычайно оригинальную картину, которую первые её наблюдатели, Гейглин и Цейль, сравнивают с собранием памятников готической архитектуры. Гипериты Шпицбергена содержат некоторое количество железа и даже покрываются на воздухе тонким слоем ржавчины. У подножия этих береговых утесов магнитная стрелка испытывает колебания и вводит в заблуждение мореплавателей, которые руководствуются её показаниями.

Скалы Шпицбергена, имеющие вообще незначительную покатость к горизонту, почти круглый год остаются скрытыми под снегом: они сбрасывают с себя, в начале лета, этот снежный покров только в соседстве моря, на нижних скатах. Средняя граница постоянных снегов на островах архипелага была различно определяема натуралистами; но можно сказать, что высота этой линии варьирует до бесконечности, смотря по свойству и наклону горных пород, положению в отношении действия солнца и ветров и тысяче других климатических условий. Там, где солнце и ветер соединенными усилиями трудились над обнажением скатов, скала может быть совершенно освобождена от снежного покрова до высоты 400 и даже 500 метров; в северном архипелаге Семи Островов проф. Норденшельд и его спутники не видели ни одной полоски снега ниже 300 метров; на некоторых уединенных скалах, откуда снег сваливается, растительность может показываться до высоты 600 и более метров над уровнем моря. Но в тех местах, где бури и лавины нагромоздили снежные сугробы, где тень защищает их от действия солнечных лучей, они держатся в продолжение целого года, и предел постоянных снегов сливается таким образом с линией берегов.

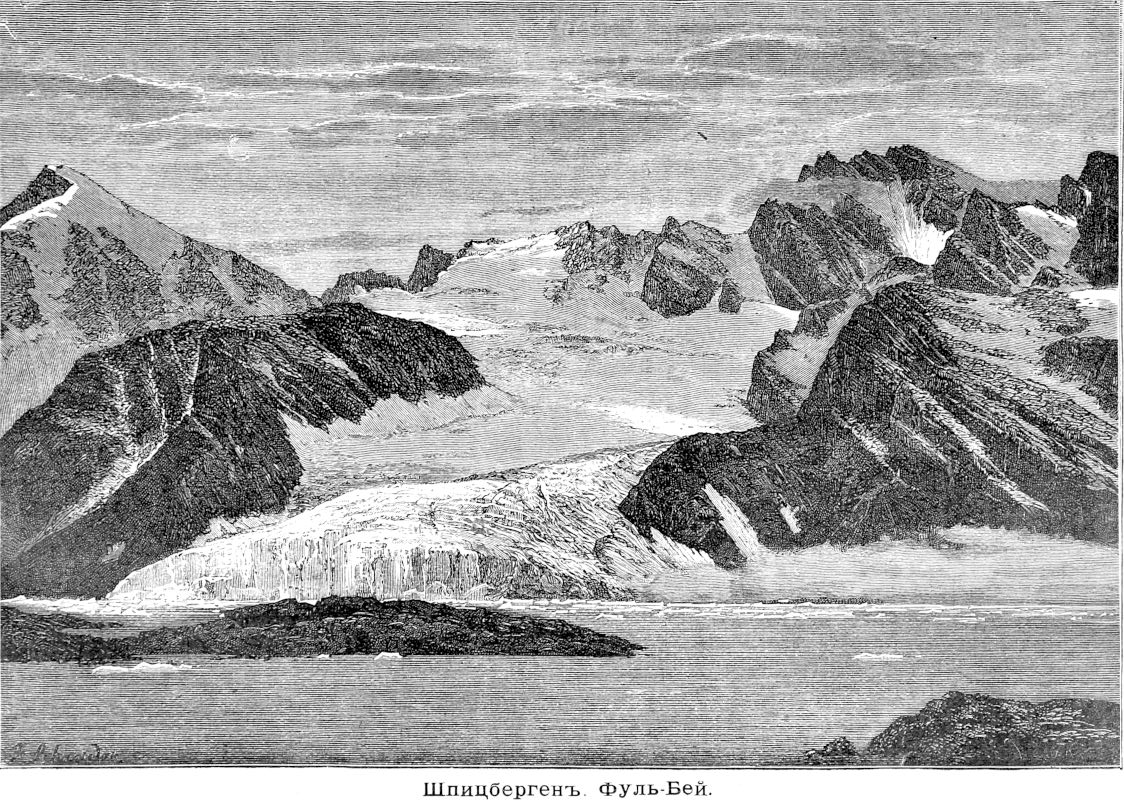

В таком суровом климате ручьи могут иметь лишь временное существование: там и сям маленькие потоки образуются в узких проходах между лавинами, затем, достигнув низменных земель морского прибрежья, стараются проложить себе дорогу через гравий и гальку: во многих местах течение их запружено снежными мостами, состоящими из неправильных арок, украшенных прозрачными ледяными сосульками. Но большие долины, широко открывающиеся в толще плоскогорья, наполнены ледниками, которые почти все спускаются до самого моря, а некоторые из них даже выступают за линию берегов. Большинство этих ледяных рек, которые образовались из фирнов, лежащих на небольшой высоте, имеют незначительный скат, гораздо меньший, чем падение альпийских ледников, и поверхность их представляет ровную наклонную плоскость, без больших трещин, без обвалов ледяных масс; во всем остальном явления, наблюдаемые на них, те же самые, как и под умеренными широтами. Заключенные в фирмах своим обширным питательным бассейном, шпицбергенские глетчеры вообще довольно коротки сравнительно с их широтою, ибо многие из них занимают от одного мыса до другого все прибрежье обширных бухт. Самый большой из этих глетчеров, без сомнения, тот, который находится на восточном берегу Северо-Восточной земли: полагают,—хотя этого до сих пор еще не могли констатировать точным образом,—что он образует ледяную стену, идущую на протяжении слишком 100 километров. Вблизи полуденной оконечности один ледник представляет со стороны моря стену длиною в 20 километров; глетчер в заливе Горн-Саунд имеет не меньшую ширину, а на восточном берегу ледники Маркгама, Ингльфильда, Негри, Гохштеттера прерывают линию берегов на пространствах гораздо более значительных. Между ледяными потоками, спускающимися с гор Шпицбергена, есть и такие, которые можно бы было назвать простыми водопадами, вдруг скованными морозом: так, например, один из глетчеров, ниспадающих в бухту Магдалины, имеет всего только 240 метров ширины от одного берега до другого.

Большая часть шпицбергенских ледников оканчивается со стороны моря внезапными обрывами, которые дают возможность видеть внутреннее строение замерзшей реки. Можно явственно различить полосы отвердевшего снега, различающиеся степенью твердости, прозрачности, оттенками цвета беловатыми или лазуревыми; волнообразное расположение слоев указывает, в каком направлении происходило движение ледника; вся ледяная масса подвигается медленно над поверхностью вод, обращая к морю свою высокую стену, выгнутую около середины потоком, который ее увлекает. Между тем как в Швейцарии разрез ледников, в месте их падения, имеет средним числом только от 10 до 25 метров высоты, вертикальная стена шпицбергенских глетчеров возвышается на 60, на 80, на 100 метров, а высота конечной стены ледника в заливе Горн-Саунд, как показало измерение, достигает даже 121 метра. Омываемые теплыми водами, которые приносятся к берегам Шпицбергена морскими течениями тропического происхождения, и средняя температура которых не менее 4 градусов стоградусного термометра, ледники западного берега не могут подвигаться вперед по самому дну моря, вне выступающего из воды ложа, которое их обрамляет; вся часть ледяной массы, погружающаяся в воду, быстро растаивает, и нижний фас ледника обозначает точную высоту, на которой останавливался уровень прилива. Во время же морского отлива вся выдающаяся масса остается без опоры; она долго сопротивляется, благодаря сцеплению своих частей; но вдруг раздается треск, сопровождаемый гулом падения, и вся часть ледяной стены низвергается в море. Волны, оттесненные обвалом, набегают снова в виде клокочущей пенистой массы и ударяются о ледник; валы и льдины сталкиваются друг с другом, кружатся, и когда бушевание затихнет, на поверхности воды видны покачивающиеся глыбы, которые плывут вместе по одному направлению, словно какие-то фантастические существа шествуют в открытое море. Некоторые из этих ледяных обломков, погружающиеся на глубину, сохраняют огромные размеры. В «Путешествии к северному полюсу», предпринятому в 1773 году, Фипс, находившийся в это время у Смеренберга, в северо-западной части архипелага, описывает ледяную глыбу, которая, имея в вышину 15 метров над уровнем моря, погружалась под водой на 40 метров. В стене Фергавенского ледника, откуда обрушилась эта глыба, и которая имела не менее 91 метра высоты, открывалась арка, из-под которой сероватые воды ручья ниспадали каскадом.

Восточный берег Шпицбергена и Северо-Восточной Земли, омываемый полярным течением, сравнительно с западными берегами, гораздо менее доступен, и часто к нему невозможно пристать. Это зависит от того, что на западе прибрежное ледяное поле вообще иссечено в виде залива, и в летнее время суда могут подходить к северным берегам архипелага, между тем как на востоке острова и мысы соединены между собой слоем непрерывного льда; все заливы и проливы скрыты, вследствие чего географические очертания этой части архипелага известны гораздо менее и обозначены картографами далеко не так явственно, как западная береговая линия. По режиму своих ледников восточный берег Шпицбергена имеет сходство с побережьем Гренландии: там льды, выдвигаясь далеко в воду, уже холодную, и которую они еще более охлаждают своим прикосновением, могут продолжать двигаться по дну моря, отбрасывая набегающие волны: поэтому там бухточки, бухты, даже настоящие фьорды совершенно заграждены. Таким образом, восточный берег Шпицбергена, уравниваемый движущимся фронтом льдов, кажется гораздо менее изрезанным, нежели противоположный берег, иссечения которого большею частью остаются открытыми морской волне. Только со стороны моря местами они отделены от него грудами обломков, сходных с «морскими мостами» норвежских берегов; эти подводные морены известны рыболовам Шпицбергена под именем «тюленьих мелей».

Ледники Шпицбергена, так же, как и ледники Швейцарии, в новую эпоху подвергались многочисленным изменениям: они то увеличиваются, то уменьшаются. В настоящее время некоторые из них, повидимому, находятся в периоде роста, тогда как другие идут на убыль. Еще в 1858 году ледник Фритьофа, наклоненный к Бель-Саунду, на северном берегу этого залива, представлял небольшой ледяной поток, отделенный от воды широким поясом болотистых земель, пересекаемых ручьями; на пригорке стоял крест, указывавший могилу похороненного тут матроса; вид морен свидетельствовал об отступлении льдов. Но зимой с 1860 на 1861 г. этот кристаллический поток быстро увеличился в размере, покрыл весь плоский берег и выдвинулся далеко в море, завалив лучший порт Шпицбергена, некогда посещавшийся китоловами и охотниками за северным оленем. Теперь Фритьофский ледник—один из значительнейших на Шпицбергене, и матросы уже не рискуют подъезжать к нему на барках, по причине обваливающихся с него глыб. Ледники, которые были исследованы французскими учеными в 1838 году, в бухте lа Recherche, также увеличились, и самый вид бухты теперь совершенно иной, в сравнении с тем, чем он был в то время. Подобные же перемены были наблюдаемы в Стор-фьорде и других больших заливах, где бывшие острова исчезли в выступившей из берегов ледяной реке. Зато ледяное море, наполнявшее Норд-Зунд, северную вырезку Ис-Фиорда, кажется, отступило на значительное расстояние. Сравнение старинных голландских карт с новейшими необходимо приводит к такому заключению, тем более, что местность эту постоянно посещали нидерландские рыболовы, и нельзя допустить, чтобы они вовсе не знали о существовании большой северной бухты.

Так же, как на берегах Скандинавии, следы новейших повышений уровня почвы нередко встречаются и на побережье Шпицбергена. Старые пляжи, свидетельствующие о поднятии архипелага, приметны на протяжении всей почти окружности островов: прерываемые там и сям ледниками и оврагами, они продолжаются на различных высотах вдоль побережья. Самый высокий из виденных Гейглином пляжей находится на высоте 15 метров, и смотря по наклону почвы, тянется то непосредственно у самого моря, то в нескольких километрах от него. Другие наблюдатели видели кое-где эти старые берега поднятыми на высоту 45 метров. Множество пловучего леса, выброшенного волнами на плоские берега и лежащего гораздо выше линии прибоя, а также китовые кости и раковины, существующих поныне видов, дают возможность измерить глазом степень поднятия почвы в течение современной эпохи. Следы этого повышения уровня почвы всего явственнее заметны на северо-западной оконечности Северо-Восточной Земли. Весь низкий остров (Low-Island), вероятно, есть новейшее образование: скалы его, усеянные озерами, кажутся едва обсохшими, а внутри острова встречаются обломки судов, вместе с прибитым лесом и китовыми костями. Между большой землей и этим новым островом, величиною около 50 квадратных километров, мало-по-малу обнажается ряд рифов.

Климат архипелага Шпицберген умеряется морскими течениями и юго-западными ветрами, подобно климату Скандинавии и всей западной Европы. Правда, изотерма 0° проходит непосредственно к северу от Скандинавского полуострова, а южная оконечность Шпицбергена пересечена изотермическою линиею—5 градусов, и годовая температура северо-восточных берегов его должна равняться—7° и—8°. Подобный климат соответствует климату крайнего севера Америки и Азии, где население уже очень редкое, но где все-таки живут туземные народцы и многочисленные иммигранты или промышленники, канадцы, англичане или русские. Летом климат Шпицбергена, если не из самых приятных, то, по крайней мере, один из самых здоровых в свете. Различные шведские изследователи, посетившие остров в эти последние десятилетия, единогласно удостоверяют, что там дышется гораздо легче, чем на юге Скандинавии: в это время года экипажи пристающих к острову судов не знают ни насморка, ни катарра, ни кашля; невольно выкупавшиеся матросы сушат на себе свою одежду без вредных последствий для здоровья. По мнению этих путешественников, доктора должны бы рекомендовать Шпицберген как прекрасное летнее местопребывание многим больным. Очень может быть, что в недалеком будущем по берегам небольших бухт Шпицбергена, как на альпийских вершинах, появятся гостиницы для охотников и больных из Англии или с континента. Однако, этот здоровый климат всегда холоден, неровен, изменчив; никогда не бывает, чтобы впродолжении целого дня небо оставалось ясным. Ветры, охлажденные сплошным льдом или ледниками, быстро понижают температуру атмосферы; по словам Скоресби, случается нередко видеть, как различные ветры гонят суда по разным направлениям. Впрочем, в проливе Гинлопен южный ветер дует почти постоянно и не дозволяет парусным судам входить в этот морской рукав с северной стороны; на это уже в прошедшем столетии указывал Фридрих Мартенс. Во всякое время года, даже середи лета, выпадает снег, и температура может опуститься ниже нуля; по свидетельству Скоресби, в июне 1810 г. термометр показывал—9°,4, и до сих пор самая высокая температура, какую случалось наблюдать, была 16° (15 июля 1861 года).

Зимою ртуть нередко падает до точки своего замерзания; впрочем, путешественники уверяют, что средняя температура—относительно умеренная, благодаря южному ветру, который в это время года дует с большим постоянством и часто с необыкновенною силой, так что там не холоднее, чем на равнинах Швеции, лежащих на 20° южнее. Даже в средине января температура иногда поднимается выше точки замерзания (по Норденшельду, +3°,6, в 1873 г.). Но когда солнце появляется на горизонте и начинает описывать на северном небе с каждым днем увеличивающуюся кривую линию, в атмосфере наступает затишье, и в это-то время бывают самые сильные морозы, гораздо суровее морозов астрономической зимы.

Уже южная оконечность Шпицбергена, лежащая под 76°30' широты, на столько удалена от экватора, что солнце, видимое из этой части страны, не поднимается над горизонтом выше 37 градусов; наблюдаемая же с Северного мыса, или с Семи островов, высота дневного светила всего только 33 градуса. Правда, в продолжении целых четырех месяцев, обращаясь непрестанно в южной части небесного свода, солнце освещает своими косыми лучами льды и скалы Шпицбергена и, вместе с дождями, туманами и теплыми ветрами, помогает оттаиванию земли; но долгая зима здесь состоит из четырех месяцев ночи, когда единственным светом бывает северное сияние. Под влиянием южных ветров, дующих довольно правильно зимою, этот световой метеор здесь почти постоянное явление, но свет его гораздо слабее полярных сияний, видимых из более южных стран. Грозы, пронизывающие воздух ослепительными молниями, совершенно неизвестны в морях Шпицбергена.

Приводим средние температуры:

Средняя температура Шпицбергена под 77°30' широты, по Ш. Мартену: январь:—18°,2, февраль:—27°,1, март:—15°,6, апрель:—9°,9, май:—5°3, июнь:—0°,3, июль: +20,8, август:+1°,4, сентябрь:—2°,5, октябрь:—8°,6, ноябрь:—14°,5, декабрь:—15°; годовая:—8°,22.

Средняя температура в 1872 и 1873 гг., во время зимовки Норденшельда в Моссельской бухте (79°53'): январь:—9°,9, февраль:—22°,7, март:—17°,6, апрель:—18°,12, май:—8°,3, июнь: +1°,1, июль: +4°,06, август: +2°,9, сентябрь:—3°,9, октябрь:—12°,6, ноябрь:—8°,1, декабрь:—14°,4; годовая:—8°,9.

Зимою все острова соединены между собою сплошным льдом, который, вследствие взаимного напирания льдин, нагоняемых течением и ветром друг на друга, местами вздымается в виде груд и остроконечных горок. К северу и востоку этот ледяной материк тянется на огромные пространства, тогда как на западе, как мы уже говорили, прибрежный лед, ограничиваемый теплым течением, выдвигается от берегов в море на небольшое расстояние; впрочем, случается иногда, что даже в начале лета Шпицберген со всех сторон остается недоступен по причине опоясывающих его ледяных банок, и судам можно подойти к берегу только по узким каналам, образовавшимся в некоторых местах между треснувшими ледяными плитами. Густые туманы, которые иногда совершенно застилают и небо, и землю, происходят от неравномерности температуры в разных слоях воды, из которых одни принесены морскими течениями, а другие образовались из тающих льдин. В августе 1873 г. Пайер и Вейпрехт пробыли среди тумана, превратившего день в настоящую ночь, 354 часа, т. е. более четырнадцати суток. Особенно пролив Гинлопен всего чаще бывает совершенно заперт для кораблей как бы стеной тумана: это зависит оттого, что вода, стекающая с ледников, и холодное полярное течение встречаются здесь с более теплыми водами, приходящими из южных морей.

Флора, под бледным и серым небом Шпицбергена, отличается крайнею бедностью, так что Новая Земля, сравнительно, может назваться богатой в этом отношении. Кроме пловучего леса, выброшенного на побережье, особенно на островах и мысах северной и южной части архипелага, других деревьев здесь нет; даже кустарников нигде не видно на Шпицбергене, хотя из древесных пород и встречаются два вида карликовых ив и Empetrum nigrum—единственные растения, напоминающие леса умеренной Европы. Преобладающая растительность, которая, вместе со скалами, снегами и льдами, придает стране её нормальную физиономию, состоит из мхов, разбухших от почвенной влаги, и лишаев, словно ржавчина облегающих камни: их насчитывают более 200 видов. Впродолжении короткого лета явнобрачные растения торопятся цвести, а венчики их, по яркости красок, напоминают альпийские цветы. По свидетельству Гейглина, явнобрачных на разных островах архипелага—до 120 видов, значит, в три-четыре раза более, чем в Исландии. Естествоиспытатель Мальмгрен, дольше других занимавшийся исследованием архипелага, упоминает лишь о 96 явнобрачных растениях и о 4 папоротниках. Флора Шпицбергена принадлежит и к арктическому поясу, и к Скандинавии, так как заключает в себе 81 растение, встречаемое в Гренландии, и 69, растущих на Скандинавском полуострове. Из всех этих видов только один—съедобное растение, именно Cochlearia fenestrata: не столь горькое, как однородные с ним травы более южных стран, растение это, употребляемое в пищу в виде салата, доставляет морякам драгоценное предохранительное средство против цынги—самой опасной болезни во время полярных экспедиции.

Фауна Шпицбергена, причисляя сюда и китообразных, содержит шестнадцать видов млекопитающих; но из них только четыре водятся на твердой земле; при том белый медведь—скорее номад, путешествующий на движущихся льдинах с одного острова на другой. Кроме него, на Шпицбергене встречаются следующие сухопутные млекопитающие: северный олень, полевка, похожая на мышь с берегов Гудзонова залива, и голубая лисица, преследуемая охотниками ради её драгоценного меха. Предполагали, что северный олень завезен был на архипелаг русскими или скандинавами; а между тем уже в 1610 г., прежде чем русские и скандинавы проникли на эти северные острова, англичанин Джонас Пуль охотился здесь за северными оленями и дал Горн-Саунду это название, т.-е. «залива Рога», вследствие найденного им на этом месте оленьего рога. Еще в период с 1860 по 1868 г. охотники истребляли ежегодно средним числом от двух до трех тысяч этих животных, и Норденшельд, задаваясь вопросом, каким образом в оленьих стадах могла пополняться столь значительная ежегодная убыль,—приводит мнение (однако, не разделяя его) некоторых натуралистов, которые предполагают, что северный олень переходит сюда по сплошным льдам с Новой Земли. Впрочем, весьма вероятно, что количество этих животных уменьшилось с тех пор, как английские спортсмены приезжают сюда охотиться целыми партиями. Моржи почти совсем исчезли на юге Шпицбергена. В 1829 г. экипажи шестнадцати судов убили еще в сезон 130 моржей, что очень немного сравнительно с истреблением в прошлом столетии. Только на северных берегах архипелага можно еще встретить стада в тридцать, сорок моржей. Стаи птиц кружатся около пустынных скал, куда лиса не может пробраться для грабежа; но все эти птицы, принадлежащие к 27 или 28 различным видам, перелетные, за исключением белой куропатки, живущей здесь круглый год. Пресмыкающихся на Шпицбергене нет, и долго думали, что в соседних морях и рыба вовсе не живет; но в 1861 г. уже известно было более двадцати видов рыб. Мальмгрен нашел здесь только пятнадцать видов насекомых. Бабочек прямокрылых и жесткокрылых здесь не существует. На пляжах Шпицбергена, в снегах, тающих от соприкосновения с морской водою, живут мириады фосфоресцирующих ракообразных, похожих на голубые блестки, и когда идешь по берегу среди этих крохотных животных, прыгающих из стороны в сторону, то кажется, будто ступаешь по пламени.

Как и перелетные птицы, человек посещает Шпицберген только в летнее время. Впрочем, морякам, потерпевшим кораблекрушение, охотникам и ученым приходилось зимовать на его берегах, а Старостин, русский, прожив 23 года на западном берегу острова, в Грин-Гарбуре, гавани одной из бухт Ис-фьорда, умер здесь от старости, в 1826 г.; все развалины хижин, встречаемых на берегах этого архипелага, кто бы ни был их строителем, известны под названием «русских изб»; это как бы указывает на долгое пребывание нескольких русских рыболовов. В прошлом столетии Шпицберген гораздо чаще посещался, чем теперь: в то время крупные китообразные изобиловали в соседних морях, и множество китоловов, иногда в количестве 12-ти тысяч человек, приезжали ежегодно на промысел. По берегам, большею частью на мысах, существовали целые селения: временные рынки для торга между матросами разных нации происходили под открытым небом; иногда возникали и драки между рыболовами соперничающих и даже враждебных флотов. Лучшая из этих деревень, Смеренберг или Смеренбург, принадлежала, конечно, голландцам, самым многочисленным и самым деятельным рыбакам; тут у них были Амстердамские трактиры, и целый квартал—«Гарлемская Кухня»—был заселен вытопщиками жира. В долгий период китовой ловли, с 1669 по 1778 г., 14.167 рыболовных голландских судов, разъезжавших главным образом по морям на западе и северо-западе от Шпицбергена, убили 57.590 китов и получили 92.775.000 франков дохода.

В 1878 году Смеренбургская гавань, лежащая в северо-западном углу большого острова, была посещена голландскою шкуною «Willem Barents», и экипаж её воздвигнул, от имени своей родины, памятник морякам, открывшим архипелаг, и тем из своих соотечественников, которые здесь умерли. Эта часть Шпицбергена—его историческая область по преимуществу: здесь баски, ганзейцы, датчане и норвежцы имели свои главные рыболовные склады; к югу находится бухта Магдалины, исследованная натуралистами подробнее других мест; на северо-востоке лежит Фульбей—наиболее посещаемый порт; еще севернее—норвежские острова, где Сабин производил свои магнитные наблюдения, и это место сделалось исходным пунктом астрономических наблюдений, произведенных Норденшельдом и его сотрудниками. Этот пункт, или который-нибудь из соседних мысов, не был ли бы наиболее удобным местом для устройства одной из тех околополярных обсерваторий, которые Вейпрехт предлагал основать для обстоятельного и подробного изучения метеорологических колебаний в ледовитых областях? Предвидя в будущем основание такой станции, два правительства—шведское и русское—уже оспаривали друг у друга право на территориальное владение; но откуда бы ни были присланы инструменты—из Стокгольма или из С.-Петербурга,—это в сущности не важно, лишь бы только производились наблюдения. Устройство метеорологической станции на Шпицбергене было бы тем более полезно, что этот архипелаг, как кажется, лежит в точке соприкосновения американского и азиятского поясов ветров. Зимою сибирский полюс холода, летом такой же полюс американского ледовитого архипелага оказывают, повидимому, наибольшее влияние на климат Шпицбергена.

К северу от Шпицбергена твердой земли нет, по крайней мере до 83° широты: Парри доходил до 82°44', не заметив ни малейшего признака островов или материка по направлению к полюсу. Пустынность горизонта, где не было видно ни одной птицы, и отсутствие плавающих ледяных гор в морях, пройденных Парри,—ибо глыбы в 10—12 метров вышиною, видневшиеся на сплошном льду, нельзя было принять за грани ледников,—доказывают, что земель нет на обширных пространствах по направлению к полюсу, и натурально в этих именно областях океана, где еще ощутительно влияние теплых южных течений, многие мореплаватели пытались пробиться через сплошной лед, чтобы достигнуть северного полюса. Предание, не подтверждаемое, впрочем, никакими достоверными документами, гласит, будто в эпоху больших китобойных плаваний некоторым голландским рыболовам, например Корнелию Рулю, удалось проникнуть до 85° широты, т. е. быть в 5° от полюса; но Парри принужден был оставить свое судно в заливе Трейренберг, в небольшой бухте, которая до сих пор носит название самого судна, Гекла-Ковэ, и отправиться далее на север, взяв с собою лодки и сани. Путь его лежал по сплошным ледяным площадям, которые сталкивались между собою от действия ветров и течений, вздымались в виде груд, остроконечий и выступов всевозможных форм; было очень трудно подвигаться вперед; наконец, пришлось остановиться и вернуться к якорной стоянке; в то время как его упряжные животные с трудом подвигались к северу, вся сплошная ледяная масса, гонимая полярным течением, несла их к югу. В 1872 и 1873 гг. один из отважнейших исследователей, Норденшельд, тоже пытался пробраться к северу, но безуспешно. До 80 градусов широты лед не настолько крепок, чтоб выдержать тяжесть саней, а дальше к северу он так неровен и растрескан, что подвигаться вперед не было почти никакой возможности: капитан Паландер иногда не мог сделать на санях и 800 метров в день.

К востоку от Шпицбергена, Ледовитое море не свободно от земель, как в северном направлении: с восточного берега этого острова, а также с островов Баренца и Станс-Форланда, в ясную погоду явственно видна, в расстоянии 120—140 километров, длинная цепь высоких гор одной, еще недавно таинственной, земли, которую мореплаватели описывали весьма разноречиво. Это—«Земля Вича», «Wiche's land». В 1617 г. английские китоловы впервые заметили ее и назвали так в честь купца Ричарда Вича (Wiche, Wyche или Wycke). Около двух с половиною столетий спустя, именно в 1864 г., ее снова видел другой англичанин; а шесть лет спустя, Гейглин и Цейль, приметив тот же остров, с его блистающими снежными пиками, предположили, что он лежит севернее Земли Вича, и назвали открытую ими страну именем своего короля, Карла Вюртембергского. С своей стороны, и шведские ученые, тоже видевшие на восточной стороне одну из этих отдаленных гор, назвали ее «Шведским мысом». На картах, благодаря соперничеству наций и сбивчивым показаниям моряков, земля эта обозначалась очень неопределенно; до недавнего времени эти возвышенные берега, соседние с Шпицбергеном, принимались шведами за «Землю Гиллиса», замеченную голландским капитаном Корнелием Гиллисом, в 1707 г.. Наконец, в 1872 году норвежец Альтман, благодаря отсутствию льдов, мог совершить плавание вдоль берегов Земли Вича; но, введенный в заблуждение формою мысов, которые далеко выдавались среди морского тумана, он принял ее за архипелаг; в том же году соотечественник его Ионсен убедился, что это один остров, длиною около 80 километров, покрытый на своих южных плоских берегах огромным количеством пловучего леса, который занимал пространство в несколько сотен метров в ширину. Третий норвежец, капитан Нильсен, в 1872 году, тоже посетил «Землю Вича», и с того времени она уже составляет достояние географии. «Шведский мыс», примеченный Норденшельдом, вероятно, есть не что иное, как её северная оконечность. Земля эта вообще низменна, хотя и есть на ней горы, возвышающиеся в виде массивов и цепей; с вершины горы, лежащей в северо-восточной части острова, Ионсен мог составить себе общее понятие об очертаниях острова и приметил, на западной стороне, самую высокую его гору, которую он назвал Гаарфегрегауген. Вновь открытый остров, как и Шпицберген, населен медведями, полярными лисицами и множеством северных оленей; из этого надо заключить, что растительность его, хотя состоящая только из лишаев и низкорослых трав, должна быть относительно обильна. Остров этот также участвует в общем поднятии суши, которое замечено учеными на берегах Шпицбергена: полусгнившие стволы принесенных волнами деревьев найдены были Ионсеном на высоте 6 метров над теперешним морским уровнем, что дает возможность судить о степени поднятия почвы за последнее время.

Что касается двух островов, виденных мореплавателями Андреасен (с корабля «Вега») и Иоганнесен (с корабля «Лена»), то они еще никем не были посещены.

Земля Гиллиса (Gillis-Land) была опять найдена в последнее время, к востоку от Северо-Восточной Земли, в том самом месте, где указывал Гиллис, и где она показана на карте Ван-дер-Кейлена, изданной, вероятно, в 1710 г.. В 1864 г. норвежец Тобизен и его спутники видели ее на юго-востоке. но добраться до неё не могли. В этой области моря существуют еще и другие острова, ибо в 1614 году мореплаватель Баффин видел землю к северо-востоку от Шпицбергена. На картах географа Петерманна, который из своего кабинета в Готе так много способствовал обогащению наших сведений о полярных областях, Земля Гиллиса, как кажется, ошибочно обозначена в расстоянии около 200 километров к северо-востоку от наиболее выдающихся берегов Шпицбергена и как будто соединяется с недавно открытым архипелагом Франца-Иосифа. Впрочем, землю эту никто еще не посещал, и не известно, следует ли считать ее островом, архипелагом или просто мысом; во всяком случае существование её несомненно. Зимовавшие на севере Шпицбергена рыболовы видели, как весною стаи перелетных птиц тянулись оттуда на север и северо-восток, а в сентябре месяце снова возвращались. Неизвестный остров лежит как раз на пути этих перелетов. По словам моржебоев, промышляющих в водах Семи Островов, лежащих к северу от Шпицбергена, моржи и белые медведи, посещающие во множестве этот маленький архипелаг, приплывают туда с этой отдаленной земли.

С 1874 г. стало известно, что ледовитые моря Европы окружают сплошным льдом группу островов, еще более обширную, чем Шпицберген, но еще менее доступную, так как почти все они лежат к северу от 80° широты и имеют среднюю температуру по крайней мере в 10—16 градусов ниже нуля: в морях к югу оттуда, средняя годовая температура, в 1873 г., по наблюдениям зимовавших там мореплавателей, равнялась 16°. Этот негостеприимный архипелаг называется «Землей Франца-Иосифа» (Franz Ioseph's Land). Честь его открытия принадлежит Австро-Венгрии, одной из морских наций, повидимому, мало заинтересованных непосредственно в исследовании полярных областей, и эти земли крайнего севера сделались бы австрийским владением, если бы суровость климата и отдаленность не лишали их всякого экономического значения. Не было экспедиции более знаменитой, чем экспедиция корабля «Tegetthoff», прославившая как экипаж, состоявший из итальянских и далматинских моряков, так и их мужественных начальников, Пайера и Вейпрехта. Правда, по их маршруту, им не было надобности держать курс в те области моря, где находится открытая ими земля, и они были увлечены туда течениями вместе с державшим их корабль ледяным островом; но впродолжении своего двухлетнего плена в ледовитых морях они не ограничивались, подобно многим другим мореплавателям, борьбой с враждебною природою, они съумели выведать многие её тайны, и Вейпрехт привез оттуда свою драгоценную книгу о «Метаморфозах полярного льда».

Отправившись с целью объехать вокруг Старого Света по северным морям Сибири и возвратиться через Берингов пролив, смелые путешественники были окружены льдами; наконец, им удалось пристать к небольшому острову, который, под впечатлением радости, охватившей их при вступлении на твердую землю, был назван ими островом Вильчека, в честь главного деятеля в снаряжении экспедиции. С острова виднелись, по направлению к северу, обширные земли с горами и ледниками. Пайер воспользовался немногими неделями, оставшимися до обратного плавания: он проехал с юга на север большую часть архипелага, ознакомился с главными географическими чертами и произвел много подробных исследований.

«Зунд Австрия», пролив неправильной формы, разветвляющийся в обе стороны в виде фьордов, проходит от юга к северу между двумя большими островами: на западе—Землею Зичи, на востоке—Землею Вильчека, называющейся одним именем с южным островом этой группы. По всему зунду разбросано множество островов, носящих разные патриотические названия и имена геологов и географов; с высоты одного крутого мыса, на самом крайнем из этих островов, Пайер и его товарищи увидели, на отдаленном краю свободного от льда моря, гористые очертания двух других земель: на западе—Земли Короля Оскара, на севере—Петерманна; лучшего названия, как последнее, нельзя было и придумать для обозначения ближайшей к полюсу европейской земли, из известных нам до сих пор: она простирается на север далее 83 градуса широты.

В 1879 г. голландский корабль «Willem Barents» опознал один из южных мысов архипелага, мыс Баренца, а в следующем году англичанин Ли Смит (Leigh Smith) обследовал всю западную область Земли Франца-Иосифа, вокруг одной совершенно прикрытой гавани, которую он назвал Eira Harbour, по имени своего судна. Открытия Ли Смита показали, что архипелаг Франца-Иосифа по величине равен архипелагу Шпицберген.

Все горы Земли Франца-Иосифа почти одинаковой высоты с горами Шпицбергена: средняя высота их колеблется между 600 и 900 метрами. Гора Рихтгофен, на юге Земли Зичи, как кажется,—самая высокая вершина: она достигает 1.530 метров, т. е. на 150 метров выше Горн-Саунда на Шпицбергене. Вообще горы архипелага Франца-Иосифа не представляют неприступных вершин и пиков; их верхние хребты имеют форму «столов» и тем придают стране своеобразную физиономию; они более похожи на отрывки плоскогорий, чем на горы. Преобладающая горная порода—шпицбергенский гиперит; местами встречаются также базальтовые колонны: члены австро-венгерской экспедиции похоронили своего умершего товарища среди естественного перистиля одного из этих колоссальных монументов из лавы. Похожая на Шпицберген по своим вулканическим горным породам, Земля Франца-Иосифа напоминает его также и в отношении поднятия почвы: на берегах Австрийского зунда местами видны прежние морские берега, усеянные раковинами и идущие параллельно над морем, точно гипсометрические кривые. Кроме вулканических горных пород, указывающих на общность происхождения с большим западным архипелагом, исследователи нашли здесь и третичные песчаники, заключающие пласты лигнита незначительной мощности: но в подобной стране трудно делать геологические изыскания. Часто даже невозможно определить естественного цвета окружающих горных пород; не только горизонтальные поверхности и пологие скаты покрыты снегом и льдом, но даже крутые откосы обледенели, вследствие обильной влажности воздуха, которая сгущается от соприкосновения с гладкой поверхностью скал: «симметрические ряды гор»,—говорит Пайер,—словно инкрустированы сахаром»; острова тоже совершенно покрыты ледяной корой. Все промежутки между вершинами, все углубления, даже большая часть выдающихся покатостей наполнены ледниками, из коих некоторые имеют в ширину более 20 километров и возвышаются над морем на 30-60 метров; на западной стороне Земли Вильчека находится глетчер Дове, лед котораго, отделяя при каждом морском отливе огромные глыбы, тянется, в виде вогнутого полумесяца, на протяжении более 30 километров. Ледники Земли Франца-Иосифа отличаются от альпийских обширностью своих фирновых полей, сероватым или зеленоватым оттенком льда, крупным размером зерен, более значительною толщиною ежегодных слоев, редким присутствием трещин, слабым развитием морен и медленностью движения.

Растительность этих земель, где летняя теплота образует лишь узкия проталины в сплошном покрове снегов и льдов, разумеется, крайне скудная, так что флора Шпицбергена, сравнительно с «лугами» Земли Франца-Иосифа, может показаться роскошной. Несколько злаков, камнеломки, Silene acaulis, мхи и лишаи составляют все растительное богатство страны. Северного оленя Пайер здесь не видал: конечно, ему нечем бы было и питаться на этих пустынных островах; но в северных областях архипелага, около «свободного моря», повсюду заметны были следы медведя, зайца и лисицы, а на льду лежало множество тюленей. На пустынных скалах, так же, как на берегах Фарерских островов, Исландии и Шпицбергена, живет огромное количество пингвинов и других птиц: при появлении человека самцы черными тучами поднимаются в воздухе, производя крыльями оглушительный шум. Отчего происходит это более значительное развитие животной жизни в северных частях архипелага? Умеренность температуры, которую Напер нашел здесь, свободное море, расстилавшееся перед ним на далекое пространство, были ли явлением временным, или же они зависят от более благоприятного климата в этой части острова? Быть может, сравнительно с южными областями этого архипелага, воды в этих местах глубже и доступнее течениям открытого моря. Между Шпицбергеном, Землей Франца-Иосифа и Новой Землей нигде глубина не превышает 500 метров: дно повсюду плоское и образует небольшую впадину лишь на востоке от порога у Земли Вильчека, в сибирских водах.