Глава VIII Европейская Россия.

I. Общий обзор.

Вся восточная Европа, более половины континента, составляет одно государство—Россию. Кроме этого огромного протяжения (4.242.697,2 квадр. верст), представляющего поверхность, в десять раз превосходящую площадь Франции, в состав Российской империи входит еще более трети Азии. В совокупности вся территория, подвластная русскому скипетру, составляет 18.990.735 кв. верст, то-есть немногим менее одной шестой части континентальных пространств; к этому можно бы было еще причислить несколько стран, которые, не принадлежа оффициально России, находятся, однако, под её непосредственным влиянием. Правда, весьма большая часть обширной империи необитаема или даже неудобна для жительства: пропорционально своему протяжению, Россия Европейская и Азиатская в два раза менее населена, чем остальной свет, которого она составляет столь значительную часть; она имеет в настоящее время около 129 миллионов жителей, что составит около пятнадцатой доли всего приблизительно определяемого числа людей на земном шаре.

Следующая таблица содержит точные цифры пространства и народонаселения Российской империи [пространство показано без значительных внутренних вод и население—по предварительному подсчету результатов первой всеобщей переписи, исполненной 28 января 1897 г.]:

| Пространство кв. верст. | Население, душ. | Население на 1 кв. версту | |

| Европейская Россия | 4.242.697,3 | 94.215.415 | 22,2 |

| Царство Польское | 111.554,2 | 9.455.943 | 84,6 |

| Кавказ | 411.324,6 | 9.248.695 | 23,6 |

| Сибирь | 10.922.479,7 | 5.727.090 | 0,5 |

| Средняя Азия, степные области | 1.946.838,2 | 3.415.174 | 1,6 |

| Туркестан и Закаспийская область | 3.016.628,2 | 7.721.684 | 2,5 |

| Русское население, подлеж. переписи в Финляндии | 14.018 | ||

| Русские колонии в Бухаре | 12.150 | ||

| Русские подданные в Хиве | 3.937 | ||

| В загран. плавании на военных судах | 12.804 | ||

| Итого, по переписи 1897 г | 126.411.736 | ||

| Великое княжество Финляндское | 286.051,4 | 2.537.801 | 8,8 |

| Общий итог | 18.990.735.4 | 128.939.537 | 6,8 |

Истинная Россия состоит в действительности только из части территориальной Европейской России, именно той части, где население достаточно густо, чтобы образовать сплоченное тело нации,—той, где сконцентрированы значительные рессурсы в людях и богатствах и которая дает совокупности государства его наступательную и оборонительную силу. Эта область, занимающая по пространству около половины русских владений по сю сторону Уральского хребта, ограничена на севере и востоке приблизительно течением Волги; на юге границу её составляют степи, прилегающие к Черному морю, тогда как на западе она простирается до пределов Румынии, Буковины, Галиции и присоединила к себе Польшу; на северо-западе она идет через балтийские провинции до берегов Финского залива и устья Невы. Остальная часть империи, то-есть около семи восьмых всей русской территории, не дает еще государству того приращения силы, которое, повидимому, должно бы вытекать из громадности страны; эта часть скорее составляет для него источник слабости, так как правительство должно содержать армии солдат и чиновников во всех этих странах, удаленных от центра, прокладывать там пути сообщения, сооружать станции, военные посты и укрепления.

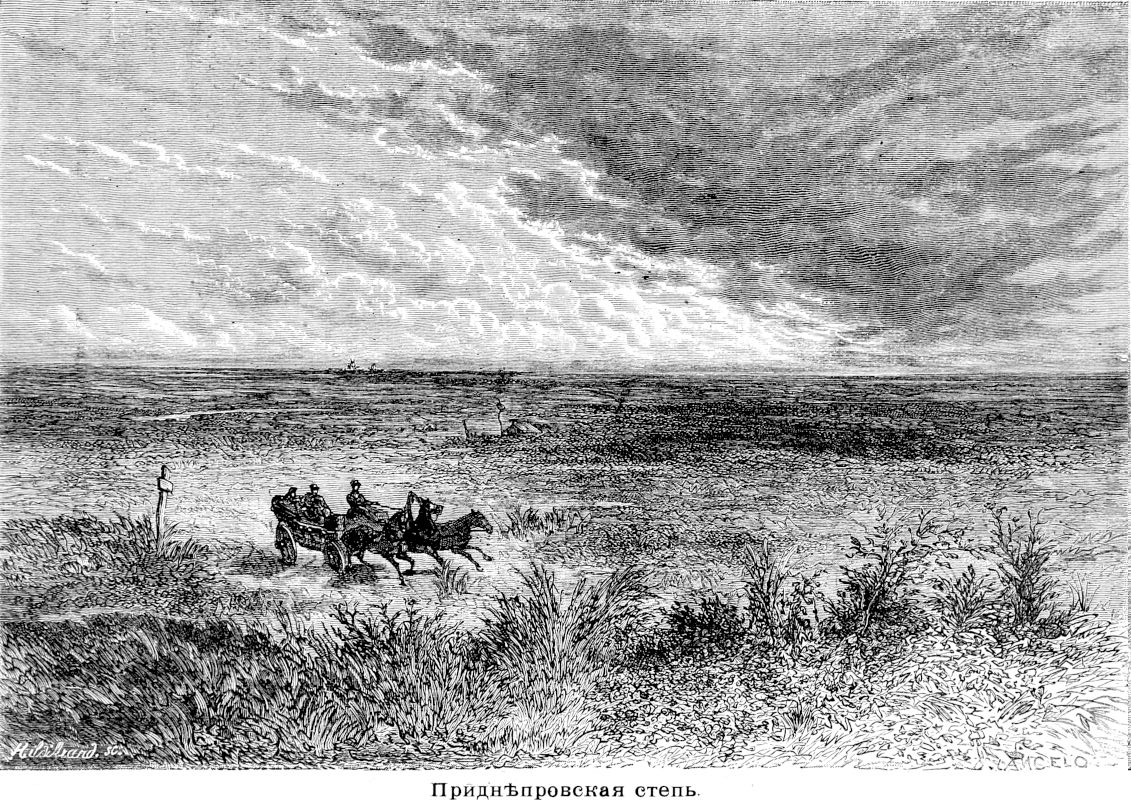

С географической точки зрения Россия резко отличается от остальной Европы: она однообразна, тогда как западные страны, напротив, разнообразны по характеру местности. Во всем громадном протяжении, от обледенелых берегов Белого моря до степей, прилегающих к Черному морю, она представляет поразительное сходство наружного вида. Известно, что, между всеми частями земного шара, Европа в собственном смысле, которую уже Страбон охарактеризовал «хорошо расчлененной», отличается развитием своих берегов, разнообразием своих очертаний, относительной важностью своих полуостровов; море здесь со всех сторон вдается в сушу глубокими заливами, морской воздух переносится малейшим ветерком к горам внутренней части материка. Западная Европа кажется живой, одушевленной, она как будто волнуется на карте: видно, что она должна быть населена народами, тоже полными жизни и непрестанно обновляющимися, благодаря постоянному обмену от полуострова до полуострова и от одного морского ската до другого. Напротив, восточная Европа, то-есть Россия, представляет неправильный, грубо очерченный четыреугольник, более массивный, чем Азия, по совокупности его контуров, и этот контраст существует не только во внешних очертаниях,—противоположность обнаруживается также во всем рельефе страны. К западу от России европейский континент являет изумительное разнообразие местности—сплошные возвышенности, горные цепи, холмы, долины и равнины; во внутренности главного ствола и каждой из ветвей, полуостровов и островов, поднимается ясно обозначенный хребет страны, как бы конек кровли; явственно сформированные покатости спускаются к каждому морю. В сравнении с этими странами с неровным рельефом, состоящим из возвышений и углублений почвы, Россия представляется большой равниной; в ней, правда, встречаются плато, возвышенности в несколько сот футов, но эти высоты едва прерывают однообразие обширных пространств: можно проехать всю Россию из конца в конец, от одного моря до другого, не покидая низменных равнин, которые кажутся столь же гладкими, как поверхность океана.

На востоке и юго-востоке Европейская Россия сливается с Азией, и обыкновенно даже не знают в точности, где провести раздельную линию. Смотря по важности, приписываемой той или другой черте земной поверхности, географы различно проводят эту линию границ между двумя континентами. Без сомнения, следы, оставленные древними, ныне исчезнувшими морями, обозначают, как естественную границу, ясно определившуюся Понто-Каспийскую впадину, где текут воды двух Манычей, и низменные равнины, которые некогда были наполнены, на юге и на востоке от Уральского хребта, водами проливов, соединявших Каспийское и Аральское моря с Обской губой; но в течение новейших периодов жизни нашей планеты рельеф почвы постепенно изменился, и теперь граница между Европой и Азией может быть лишь линией идеальной или чисто условной. Таким образом с восточной стороны, в особенности там, где открывается большая брешь между Каспийским морем и полуденными предгорьями Уральского хребта, Россия не имеет определенных границ: она и теперь еще является в известной мере тем же, чем была во времена древних греков,—однообразной страной, сливающейся вдали с неведомыми пустынями. До тех пор, пока движение всемирной истории имело театром лишь узкие бассейны, небольшие острова или полуострова, даже во все то время, пока цивилизованное человечество было сгруппировано по берегам внутреннего или Средиземного моря,—область, известная ныне под именем России, естественно должна была оставаться особым миром без определенных очертаний и границ. Она могла, наконец, приобрести свою роль и мало-по-малу с точностью определить свои контуры только в новейшие времена, благодаря тому, что все берега Старого Света сделались достоянием или подпали влиянию цивилизованных народов Европы.

Горизонтальность русской почвы не ограничивается поверхностью земли: она продолжается и на глубине, как в этом убедились геологи, исследуя посредством бурения подземные пласты. Вместо того, чтобы приподниматься и сгибаться на разные лады, образуя всевозможные разновидности почвы, которые отражаются в контрастах растительности и культур, лежащие пластами одна на другой горные породы восточно-европейской низменности сохраняют между собой правильную параллельность на огромных протяжениях, а разложение их дает одного и того же рода и качества растительную почву, покрытую одними и теми же видами растений. За гранитными и гнейсовыми скалами, образующими континентальный свод Скандинавского полуострова и которые занимают, переходя далеко за пределы Финляндии, все пространство, заключающееся между Белым морем и бассейном Невы, следуют на юге и востоке, до самого сердца центральной Азии, палеозойские (древнейшие) и каменноугольные геологические образования; затем пласты нового красного песчаника, заключающие, между прочим, пермские формации (получившие это название от обширной Пермской губернии), простираются до основания Уральских гор, между Прикаспийскими степями и берегами Ледовитого океана. Юрские пласты тянутся на юге по окраинам пермских площадей и покрывают их в середине, образуя неправильный треугольник, который постепенно съужпвается от тундр крайнего севера до берегов Волги. Далее на юге формации меловые, третичные, новейшие отложились вокруг гранитной плоской возвышенности или Каменной гряды, которая пересекает наискось область полуденных степей. В сравнении с этими, почти горизонтальными геологическими слоями, чуть приподнятыми там и сям в форме отлогих волнообразных возвышений почвы и простирающимися, без изменения наружного вида или внутреннего строения, на пространствах нескольких сотен тысяч квадратных верст, какое бесконечное разнообразие представляют все микрокосмы западной Европы, Тироль и Швейцария, Германия, Франция, Италии, Пиренейский полуостров, Великобритания! Низменность, соединяющая Черное море с Балтийским посредством бассейна Днепра и бассейна Одера, разделяет два геологических мира: по обе стороны этой впадины все различно—форма очертаний, выступы рельефа поверхности, сгиб напластований. На западе почва свидетельствует о частых и сложных геологических переворотах: на востоке она, напротив, рассказывает лишь о медленных и правильных колебаниях или изменениях уровня. Между тем как западная Европа приподнималась в виде горных цепей и разрывалась на глубокия долины, пространства по Днепру и Волге сохраняли почти неизменным свой уровень над поверхностью морских вод.

По характеру поверхностной части почвы, Россия делится на две большие совершенно различные области: область, где движущиеся льды оставили следы прохождения, и область, где не встречаются ни эрратические камни, ни глетчерные глины. Вся северная Россия, за исключением равнин, простирающихся у основания Уральского хребта, находилась, в течение ледяного периода, под влиянием масс кристаллизованной воды, которые из Скандинавии и Финляндии двигались к западу, югу и востоку, рассеиваясь на пространстве от Шотландии до Польши и от Польши до берегов Карского моря, в пределах огромного круга, имеющего около 4.000 верст в окружности. Прежде допускали, как очень вероятную гипотезу, что эрратические камни этой области были перенесены по морю пловучими льдами, но эта теория должна быть окончательно оставлена, как не подтвержденная фактами. В самом деле, нигде морские остатки не сопровождают эрратических камней, тогда как часто находят, вместе с этими наносными почвами, кости пресноводных млекопитающих и пресноводные раковины. В течение ледяной эпохи вся северная Россия представляла страну подобную шведским скатам скандинавского хребта Кьелен, где ледяные реки, попеременно то выступая из берегов, то отодвигаясь вглубь долин, простираются по хаотическим пространствам, где морены и скалы перемешаны в полнейшем беспорядке с озерами и торфяными болотами. Перенесение льдов и находившихся на них обломков скал производилось большею частию этими озерами, которые бесконечным лабиринтом покрывали почти всю страну, и большинство которых с той эпохи превратилось в твердую землю.

Очень похожая на северную Россию по незначительным возвышениям и углублениям своей территории, по ровному характеру местности, южная Россия явственно отличается от неё по геологической истории; так же, как по свойству почвы и по растительности. К югу от Тулы, Рязани, Казани мы не встречаем более эрратических камней: те, которые Мурчисон видел близ Воронежа и которые были приняты им за обломки скал, принесенные северными льдами, рассматриваются русскими геологами как камни местного происхождения. Вообще, где начинается южная черноземная полоса, там прекращаются и следы древних ледников; точная линия разграничивает низменные области, усеянные озерами, болотами, торфяниками, эрратическими камнями, и территорию, где уже в течение длинных геологических периодов образуется особая растительная земля (чернозем), происходящая от разложения травяного покрова степей. В отношении растительности эти две области представляют совершенный контраст. В северной России преобладающие породы дерев—ель и сосна, тогда как в южной черноземной полосе характеристическое растение—серебристый ковыль, скромный злак, к которому присоединяется много других трав с таким же наружным видом. Большое число растений, принадлежащих южной растительной области, останавливается перед границами области эрратических камней, словно перед огненным барьером, хотя они могут очень хорошо произрастать в северном климате и хотя их с успехом разводят в садах вокруг Москвы и Петербурга. Рубчатость почвы, которая, однако, успела уже отчасти осушиться со времени ледяного периода, не есть ли причина, задерживавшая эти полуденные растения в их поступательном движении к северу?

Та часть Российской империи, где долго держались льды, то-есть Финляндия и смежные с нею равнины, остается до сих пор покрытой озерами; во многих местностях этой озерной области, площади стоячих вод еще более многочисленны, чем в Швеции; обсохшая страна, так сказать, состоит лишь из перешейков и узких мысов: все впадины и простые углубления почвы наполнены водой: ледяной период сменился периодом озерным. В этой-то территории, частию затопленной, находятся самые обширные, хотя и не самые глубокия, пресноводные озера европейского континента—Ладожское, Онежское, Сайма. Вне этой северо-западной области озерные бассейны встречаются еще там и сям; но, имея гораздо менее значительные размеры, эти бассейны по большей части превратились уже в моховые или торфяные болота. Со времени исчезновения льдов землистые частицы, приносимые реками, а с другой стороны—мхи, постепенно завладевающие водными площадями, успели уже наполнить почти все впадины озер, что было сделать тем легче, что геологические формации этих стран России не отличаются такой твердостью, как граниты Финляндии. Таким образом внутренния моря, как, например, то, которое некогда простиралось там, где в наши дни находятся болота по реке Припеть, мало-по-малу исчезли. Повсюду в стране мы видим явления, свидетельствующие о последовательных изменениях поверхности: в одних местах озера только уменьшились в окружности, охваченные целыми лесами тростника и камыша и болотистыми берегами; в других местах на древнее существование их указывают только небольшие резервуары стоячей воды, в роде колодцев, называемые «окошками» и окруженные мхом; иные озера, превратившиеся в торфяные болота, уже обрамлены по краям лугами, которые постоянно расширяются, захватывая новые части озерных бассейнов; даже леса во многих местах подвигаются мало-по-малу на завоевание бывших озер, посредством приземистых, кривых берез и сосен, которые отваживаются укореняться в болотистой почве и постепенно осушают ее.

Соответственно уменьшению и даже полному исчезновению озер, русские реки приобрели большую относительную важность в географии страны. За исключением рек Финляндии, а также Невы и Наровы, все большие потоки русской территории опорожнили прежде существовавшие озера своего бассейна и, так сказать, выработали свою речную индивидуальность. Благодаря обширному протяжению земель, которые они должны пройти прежде, чем достигнуть моря, эти реки, усиливаемые по пути множеством притоков, катят значительную массу жидкой стихии, и эта масса кажется тем больше, чем течение её менее быстро: известно, что везде, где наклон почвы очень мал, вода широко разливается в своем ложе. Россия имеет огромные реки, между которыми первое место занимает Волга, превосходящая по длине все другие потоки Европы; но было бы ошибочно сказать, как это часто повторяют, что Волга превосходит их также и обилием своих вод: в этом отношении она уступает Дунаю, который питают Альпы, Шварцвальд, Богемские горы и Карпаты. Дожди несравненно менее обильны в России, чем в западной Европе, омываемой со всех сторон водами моря; средним числом можно принять, что общее количество дождевой воды, выпадающее впродолжении всего года, составляет слой не более полметра толщиною; кроме того, в нижнем своем течении, большие реки, спускающиеся к морям Черному, Азовскому и Каспийскому, проходят через области с почвой сухой и бесплодной, очень скудно орошаемой, безлесной, подверженной палящему зною солнца и неистовому разгулу ветров; испарение весьма сильно в этой полосе, и многие степные речки до капли выпиваются почвой и воздухом, прежде чем успеют добраться до русла главной реки, которая должна бы была нести их воду в море. В десять раз превосходя Францию пространством, Россия, вероятно, не превосходит эту страну и в три раза по объему текущей воды. Притом вода длиннейшей из русских рек, Волги, теряется в бассейне Каспийского моря, где она вся испаряется, не повышая нисколько уровня этого внутреннего моря, с давнего времени разобщенного с океаном.

Большие реки России, которые все берут свое начало в местностях, мало возвышающихся над уровнем моря, не отделены одна от другой трудно переходимыми горными высями; истинными препятствиями в беспредельных пространствах русской равнины были не водораздельные высоты, а болота, тундры, дремучие леса, обширные пустыни; сами реки, облегчая сообщения от верховья к низовьям, часто задерживали вражеские нашествия и мирные торговые сношения от одного берега к другому, тогда как между речными бассейнами путешествия и обмен товаров производились без затруднения. При том же большая часть важнейших русских рек, в том числе и главная из них, Волга, переплетают свои истоки в обширный лабиринт; они соединяются болотами, где могли бы проходить барки во время разлива вод от продолжительных дождей: через посредство многочисленных притоков каждой большой реки легко устроить почти непрерывные линии судоходства между морями, омывающими Россию: уже Петр Великий устройством Вышневолоцкого канала открыл невским судам дорогу к Каспийскому морю. Но пока не существовало этих соединительных каналов и пока хорошие торговые дороги, обходящие болота и перерезывающие леса, не выровняли, так сказать, почву во всех направлениях, до тех пор пороги или водоразделы между судоходными реками служили естественными путями для экспедиций военных и торговых. Подобно тому, как ныне в каменистых равнинах Новой Британии и в льяносах Южной Америки, встарину и в России водоразделы были обычными местами перехода, где племена при своих передвижениях и торговые люди при перевозке товаров, чтобы попасть из одной реки в другую, перетаскивали суда, почему такия места и получили название волоков. Таким образом водораздельные возвышенности, несмотря на их маловажность для рельефа почвы, приобрели значительную историческую роль; они естественно были избираемы как границы между населениями, занимавшими земли каждого ската. Вся северо-восточная область России, некогда платившая дань Новгородской республике, носила название «Заволоцкой Чуди», то-есть «земель чуди по ту сторону волоков». Еще и в наши дни волоки почитаются священными местами, подобно некоторым горным проходам в Пиренеях, и на многих из них прохожие считают долгом набрасывать в кучку ветки деревьев, траву или камни.

Однообразная по виду своих обширных равнин, по правильности своих геологических формаций, по огромному протяжению своих речных бассейнов, Россия однообразна также и по климату: от севера к югу и от юга к северу атмосферные течения распространяются в ней быстро, нигде не встречая препятствий. Когда дуют резкие полярные ветры, они пробегают всю Россию и поднимают на Черном море те страшные бури, за которые оно получило свое первое прозвище «негостеприимного моря»; когда господствуют экваториальные воздушные токи, влияние их ощутительно на всем пространстве русской равнины до подножия Уральских гор и до берегов арктических морей. Без сомнения, различия климата весьма значительны по направлению от севера к югу, так как Европейская Россия, не считая даже островов Ледовитого океана и Кавказского края, занимает часть поверхности земного шара, измеряемую 26 градусами географической широты; от одной до другой окраины этой громадной территории нормальная разница климата так велика, что средняя температура лета (+2°) на северных берегах, у Карских ворот, ниже средней температуры зимы (+2°,25) на берегах Черного моря, в Севастополе. Однако, от холодного пояса до умеренного переход совершается нечувствительно, и подобно тому, как водяные волны распространяются с большой правильностью по морскому дну без выступов, так и волны воздушные пробегают Россию во всех направлениях, не уклоняясь в сторону и не делая круговоротов.

По своему общему режиму, климат России, в сравнении с климатом приморской западной Европы, является существенно континентальным, то-есть неравномерным, отличающимся крайностями температуры в разные времена года: по зимним холодам, по летним жарам Россия может быть названа уже страной азиатской. Москва, центральный город Европейской России, лежит почти под той же широтой, как Копенгаген и Эдинбург; но средняя зимняя температура, которая в столице Шотландии равна +2°,8, а в столице Дании—0°,5, в древней русской столице составляет уже 10 градусов ниже точки замерзания. Зато средняя летняя температура, которая в Эдинбурге не доходит даже до 15 градусов, а в Копенгагене едва превышает 17, достигает в Москве почти 18 градусов; что касается месячных и суточных разностей между зимним холодом и летним теплом, то они еще гораздо значительнее. Но если привести все колебания к общей средней температуре всего года, то оказывается, что климат Москвы, так же, как и климат всей России, на 4 или 5 градусов холоднее, чем климат стран западной Европы, лежащих под той же географической широтою: в то время, как океанические области европейского континента, Пиренейский полуостров, Франция, Британские острова, находятся преимущественно под влиянием ветров западных и юго-западных, которые суть не что иное, как противотечения пассатов, Россия подвержена главным образом действию полярных ветров. Когда западно-европейцы в обыкновенной речи дают России название «северной страны», хотя она занимает восточную часть континента, то это выражение не совсем ошибочно, так как климатические условия, так сказать, перемещают Россию на несколько градусов по направлению к полюсу. Месяц январь имеет в Одессе и Таганроге такую же среднюю температуру, как и в Христиании, которая лежит почти на 1.500 километров севернее этих городов.

Средние температуры в разных городах России:

| Широта | Долгота | Самый теплый мес. Июль. | Самый холодный мес. Январь. | Средн. годовая | |

| Архангельск | 64°32’ | 40°33’ | 16°78 | -13°41 | 0°38 |

| Гельсингфорс | 60°10' | 24°58' | 17°11 | -7°21 | 4°02 |

| Петербург | 59°50’ | 30°19' | 17°33 | -8°97 | 3°75 |

| Юрьев | 58°23’ | 26°43' | 17°59 | -8°22 | 4°24 |

| Кострома | 57°46' | 40°56’ | 19°54 | -13°65 | 3°25 |

| Екатеринбург | 56°19’ | 60°35’ | 17°36 | -16°34 | 0°43 |

| Казань | 55°48’ | 49°26’ | 20°32 | -13°59 | 2°89 |

| Луганский завод | 48°35' | 39°10' | 23°11 | -9°05 | 7°72 |

| Одесса | 46°28’ | 23°46’ | 22°63 | -4°93 | 9°11 |

Растительность, которую мы последовательно встречаем, проезжая русскую территорию по направлению меридиана, также может служить к определению климата, делает его, так сказать, видимым и разграничивает его поясы. На крайнем севере, по берегам Ледовитого океана, тянутся на огромных пространствах болота, голые земли, где растут только олений мох (ягель), лишаи, да кое-где приземистые, кривые деревца или кустарники, менее высокие, чем иные травы на лугах: это—пояс тундры, обширной, сырой и мерзлой пустыни. К югу от тундры начинается область низких лесов: береза, лиственница, ель, пихта, растут там довольно сильно и достигают уже настолько значительных размеров, что заслуживают названия деревьев. Еще далее в южном направлении леса покрывают почти всю страну и состоят из великолепных стволов, преимущественно из берез и хвойных дерев разных пород: там и сям в лесных прогалинах или росчистях попадаются уже пашни. Область лесов с опадающими листьями, обнимающая наибольшую часть центральной России, есть вместе с тем область самого деятельного земледелия, область, где сеют преимущественно рожь, лен, коноплю, главные земледельческие продукты России. Черноземная почва, занимающая широкую полосу территории, от долины Днепра до основания Уральского хребта, составляет область пшеницы, фруктовых деревьев, высоких трав, тогда как к югу от степей низины долин, побережье Черного моря, Крым и Бессарабия образуют последний пояс—пояс кукурузы и винограда. Контраст между степью и лесом очень резок; но везде в других местах общий вид страны отличается большим однообразием, особенно зимой, когда снежные поля расстилаются на необозримое пространство, когда ветви, почти черные, елей гнутся под тяжестью пирамидальных масс насевшего на них снега, а нежные ветки берез облеплены пушистыми белыми хлопьями. Даже летом, вдали от больших лесов, возделанная равнина сохраняет свой монотонный вид: она представляется взору одним непрерывным полем, продолжающимся до бесконечности; только изредка кое-где увидишь живые изгороди, купы зелени, уединенные хутора, обсаженные группой деревьев и окруженные садом. Путешественник пожирает пространство, сидя в экипаже, запряженном быстрыми конями, но вокруг него пейзаж не изменяется; только от времени до времени показываются вдали на горизонте куполы сельских церквей с позлащенными крестами.

Вековые изменения не могли не обнаружиться в соответственных границах поясов растительности: следы ледяного периода еще достаточно заметны, чтобы свидетельствовать о колебаниях климата. Однако, в течение исторической эпохи эти явления, как кажется, были весьма незначительны. Достоверно известно, что с шестнадцатого столетия климат нисколько не изменился в прибалтийских губерниях, из чего можно заключить, что он сохранился также без больших перемен и в других областях России. На Западной Двине средним днем вскрытия реки за сорокалетний период шестнадцатого века было 9 апреля; в течение девяносто одного года восемнадцатого столетия он приходился на 7 число, а впродолжении пятидесяти четырех лет настоящего столетия на 8 число того же месяца. Точно также средние дни вскрытия Северной Двины у Архангельска и Днепра у Киева остались поныне почти совершенно те же, как были в старину. Изменения климата, имевшие место со времени поселения человека в стране, были произведены не природой, а самими жителями, которые, истребляя леса во многих местностях России, тем самым были причиной того, что почва на оголенных пространствах высохла, источники иссякли, ветры получили больше простора и стали дуть с большей силой, холода и жары сделались сильнее и нестерпимее.

Соединенная с Азией, благодаря осушению древних морей, и сходная по климату с восточным континентом, Европейская Россия имеет во многих отношениях азиатский характер, точно так же, как Сибирь отчасти принадлежит к европейскому миру. Так, в отношении растительного царства, Северцов находит, что граница Европы не на Урале, ни даже в долине Оби, а в долине Енисея. Подобным же образом области, занимаемые различными видами животных, переходят за естественные границы континентов. Наконец, и населения перемешиваются и проникают из Европы в Азию и из Азии в Европу. Каково бы ни было их первоначальное происхождение и отечество, арийские славяне различных наречий, которые занимают сплоченными массами наибольшую часть России, представляют европейский элемент; но сколько рас чисто азиатских по наружности, нравам и языку живут еще на русской территории, или особняком, или рассеянные маленькими народцами, родами или семьями посреди славян! В то время, как славяне, опирающиеся на западных европейцев, от которых никакие естественные преграды не отделяют их, между Балтийским морем и Карпатами, прочно группировались в расу, господствующую во всей центральной России, азиатские племена проникали главным образом через северные проходы Уральского хребта и через широкое пространство, открытое между этими горами и берегами Каспийского моря. На севере самоеды, зыряне, лопари, следуя по равнинам, прилегающим к Ледовитому океану, одни населяют огромные пространства, а последние из них, лопари, проникли даже в глубь Скандинавии. На юге азиатские орды могли продолжать свой путь в Европу через прибрежные степи Каспийского и Черного морей, и часто эти дикия орды были достаточно многочисленны и могущественны, чтобы совершенно отделить славян от всякого сообщения с Средиземным морем. России в те времена грозила опасность сделаться этнографически простой областью азиатского континента. Дважды она исчезала из истории: в первый раз—после падения Западной Римской империи; во второй—после нашествия монголов: эти азиатские народы, устремляясь на Европу, прерывали связь, соединявшую равнины Днепра и Волги с западными странами европейского континента. Каждый раз западно-европейцам приходилось, так сказать, делать новое открытие России. Генуэзцы отыскивали забытые дороги к Черному морю и вновь отстроили в Крыму и на берегах Азовского моря и Дона города древних греков; а впоследствии на берегах крайнего севера английские мореплаватели Ченселлор, Борро, Дженкинсон снова завязали непосредственные торговые сношения между Московским государством и западной Европой через моря Белое и Норвежское.

Этнографическая карта России, особенно в восточной её части, по ныне сохраняет многочисленные следы переворотов, которые произошли в распределении рас и племен до той эпохи, когда, наконец, великоруссы приобрели преобладающее значение в стране. Почти тотчас же на востоке от слияния Волги и Оки рассеяны, более или менее значительными этнографическими островами, народности неславянские—урало-финские к северу, монголо-тюркские к югу. В западной полосе России другие финны, на севере тавасты (ям) и карелы, на юге эсты и ингры (ижора), занимают даже побережье того залива, где основалась столица империи. К югу от эстов и ливов простирается область другой национальности, арийской и родственной славянам, но тем не менее совершенно отличной от них, именно литовско-латышской. Наконец, на юге, по берегам Черного моря, татары населяют отчасти Крым, тогда как румыны (молдаване и валахи), латинизованные даки, занимают юго-западную часть России, между Прутом и Днестром, по обоим берегам этой последней реки и даже в некоторых местах до южного Буга. Кроме того, евреи основали свои торговые колонии во всех западных городах государства. Английский писатель Латам дает России название «империи сорока четырех народов».

Однако вся центральная область, заключающаяся между берегами Волги и Оки, большими озерами на севере, Черным морем на юге, населена славянами, которые выдвинулись на западе сплоченной массой, между литовско-латышским населением берегов Немана и молдаванами Бессарабии, далеко за черту границ Российской империи. Те из славян, которые образуют русскую семью и составляют самую многочисленную часть славянства, делятся, в свою очередь, на три группы, которые могут быть рассматриваемы как различные народности: белоруссы, жители покрытых лесами равнин, которые простираются от левого берега Западной Двины до Пинских болот; малороссы, или украинцы, которые занимают огромную территорию, заключающуюся между реками Донец в России, Сан в Галиции и истоками Тиссы, притока Дуная, в Венгерском королевстве; великоруссы, или великороссияне, которые населяют остальную Россию, преимущественно всю центральную область. Это разнообразие русского мира не выказалось ли и в титуле государей, именуемых «самодержцами всероссийскими»?

Две западные русские народности связаны с родственной национальностью, тоже славянской, с поляками, с которыми впродолжении большей части своей истории они составляли одно государство. Многочисленные острова поляков, которые мы видим между Наревом и Днепром,—острова, так сказать, вознаграждающие за островки немцев, которые встречаются в самой Польше,—суть очевидные следы этого древнего политического союза Польши с Белоруссией и Малороссией, которые ныне все соединены с великороссийской империей.

Некоторые польские патриоты, побежденные силой оружия на полях битв, хотели было доставить себе этнологический реванш, теоретически изгоняя своих победителей из мира славян и даже вообще из мира арийцев; для них и для их восторженных друзей на западе, две западно-русские народности суть не что иное, как областные разновидности польского племени, тогда как московитяне—это монголы, татары, финны, замаскированные под заимствованным именем: они, будто бы, только с двенадцатого столетия начали говорить языком, до того времени им чуждым, и присвоили себе имя русских по приказу Екатерины II, похитив, так сказать, место между народами Европы. Новейшие исторические и этнографические исследования доказывают, что оба эти утверждения равно неверны. Малороссы—несомненно славяне, отличающиеся и от великоруссов, и от поляков своим языком, песнями и всеми своими национальными памятниками. Что касается белоруссов, то большинство лингвистов помещает их язык между под-видами или наречиями великорусского; однако, некоторые фонетические черты приближают этот язык к польскому, а по своему словарю он имеет связь с малороссийским: истинное место белорусского языка между родственными ему языками остается еще недостаточно выясненным. Что касается разницы, якобы существовавшей между Россией и «Московией», то непровержимое свидетельство монет, грамот и других документов удостоверяет, что московитяне никогда не переставали называть сами себя и быть называемы русскими или русинами, или, по одной из латинских транскрипций, рутенами,—имя более специально присвоенное ныне русинам австрийской Галиции. Впрочем, имя москвитян или «московитов»,—которое в западной Европе часто дают русским и которое употребляли особенно во враждебном смысле, как на западе от Немана, так и к югу от Балканов, имеет лишь чисто-условное значение: исторически оно неверно даже по отношению к великоруссам, ибо последние существовали уже в виде сплоченной нации ранее основания Москвы и в особенности ранее того времени, когда политическое могущество великорусских князей познакомило Европу с «Московским царством». Но великоруссы были бы неправы, если бы стали доказывать чистокровность своей арийской расы и претендовать на главенство именно на основании своего права первородства в славянской семье. Если есть нечто серьезное в вопросе, поднятом польскими патриотами, так это только то, что великорусская народность образовалась из смешения славянских поселенцев, пришедших с запада и юго-запада, с различными племенами финскими, монгольскими, тюркскими. Предание, сохраненное первым русским летописцем Нестором, называет радимичей и вятичей в числе славянских колонизаторов страны, сделавшейся впоследствии Московским государством, и, по странному совпадению, эти иммигранты пришли, будто-бы, из Польши. За ними следовали новгородские поселенцы, словены Нестора, поселенцы с берегов Западной Двины, Днепра, Днестра, то-есть из Белой Руси и из Малой Руси. Летописи рассказывают об этой колонизации, о которой свидетельствуют также имена древних городов в центральной части Московского государства; в некоторых случаях имена эти суть простые повторения названий украинских или галицких, таковы: Переяславль, Перемышль (Przemyszl), Звенигород, Галич. Впрочем, русские этнологи никогда не отрицали смешанного происхождения господствующей расы империи, и в любопытных статьях Ешевский, Кавелин, Корсаков и другие разбирали этот важный вопрос. Вообще, славяне России представляют замечательно чистый тип во всех частях страны, куда иммигранты пришли земледельческими колониями, вытесняя туземцев в окрестные леса: хотя более сильные, они не решались брать себе жен «из племени колдунов». Разнообразие типов, произведенное скрещиваниями, имело место только на этнологических границах.

В вековой борьбе, составляющей их историю, славянские населения, из которых образовались нынешние русские, ассимилировали себе иноплеменные элементы именно благодаря своему преобладанию; они мало-по-малу распространили свое господство на туземные народы, но смешиваясь с ними принимая некоторые из их физических черт и их обычаев, допуская даже небольшое число их слов в свой природный язык. Не подлежит сомнению, что русский тип, особенно в соседстве финских племен, не таков, как у других славян, и что он заметно отличается от типа дунайских и иллирийских славян, говорящих языками того же происхождения. Нередко можно встретить русских, имеющих плоское лицо и выдающиеся скулы финна; особенно женщины сохранили этот признак смешения рас. На юге другие скрещивания выработали опять отличный тип. Там азиатские племена, пришедшие в эпоху великого переселения народов, затем монголы и турки, называемые татарами, смешиваясь различно с славянами, либо как побежденные, либо как победители, по-очередно то похищая туземных женщин, то принужденные отдавать своих женщин победителю, соединили свою кровь с кровью славян. Большое число дворянских фамилий России ведут свой род от татарских и монгольских мурз, которые приняли крещение, чтобы удержать за собой власть. Казаки запорожские, так же как донские, уральские (яицкие), поволжские, имели обыкновение увозить татарских женщин во время своих экспедиций, и таким образом самые победы славян способствовали уменьшению чистоты их крови. Впрочем, как могло не быть смешения племен? При начале писаной истории, то-есть около девятисот лет тому назад, славянские народности, более могущественные в центральной Европе, чем ныне, были взамен того гораздо менее многочисленны в восточных равнинах континента: они занимали лишь одну пятую теперешней территории России, а вся остальная страна принадлежала литовцам, финнам и различным другим народцам, бродячим или оседлым, пришедшим из степей Азии. Какую огромную перемену видим мы в наши дни! Русские и другие славяне населяют четыре-пятых пространства империи и, подобно потоку, выступившему из берегов, разливаются далеко, в Сибирь, в Туркестан, в долины Кавказа. Такия обширные этнографические присоединения могли ли совершаться в течение девятисот лет без того, чтобы новые пришельцы не смешивались тесно с прежними обитателями страны?

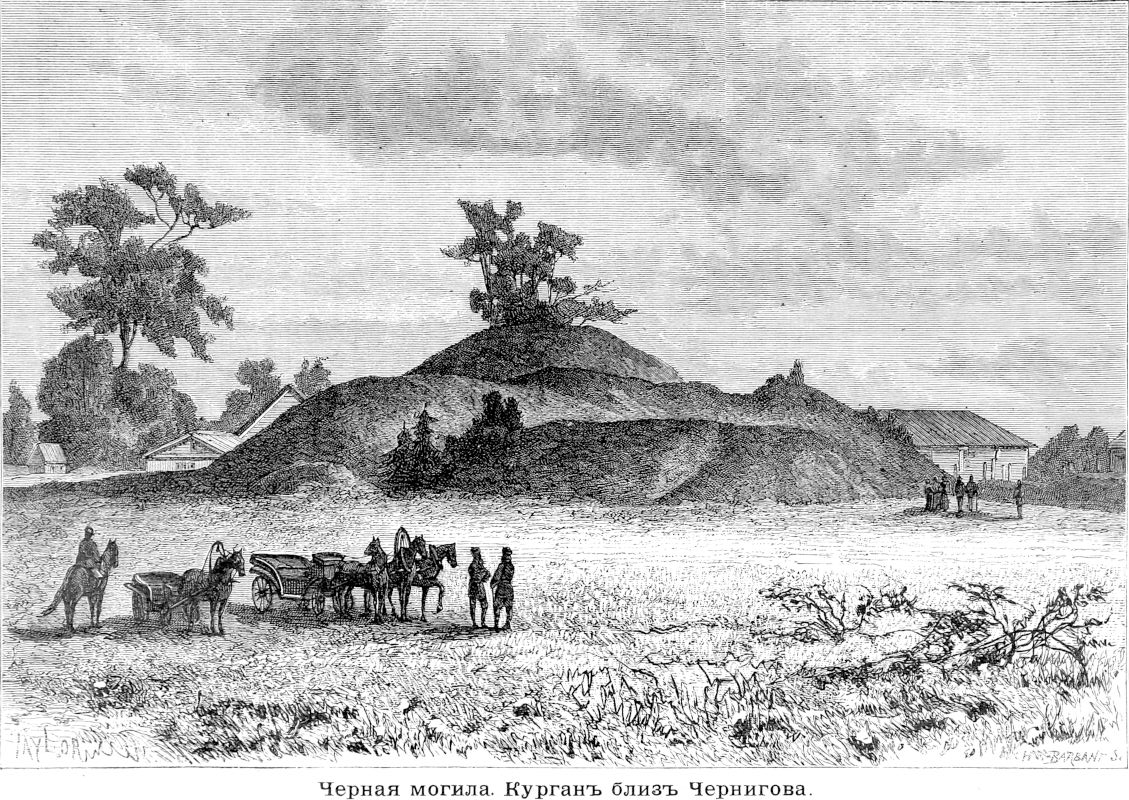

В эллинскую эпоху все населения равнин, образующих нынешнюю Россию, были смешиваемы под общим именем скифов и сарматов. Между этими первобытными жителями кто были родоначальники славян, название которых производят от «слово»? Восходя в глубь времен так далеко, как это можно сделать с помощью редких памятников, оставленных греческими писателями, Оссолинский, Шафарик и Ворцель отыскали первоначальную родину славян на Волыни и в Белой Руси. Там же, как полагают, славянская кровь наименее подвергалась смешению с иноплеменной; бесплодие почвы и многочисленные болота отклоняли завоевателей или на север, или на юг от этой области. Впрочем, нет ничего невероятного и в мнении тех ученых, которые видят также предков русских в некоторых народах полуденной Скифии. Человеческие кости, найденные под древними могилами, или курганами, и под городищами, в губерниях Черниговской, Киевской, Псковской, Новгородской, даже Петербургской, вместе с предметами, указывающими на первобытную цивилизацию, повидимому, принадлежат, если судить по форме черепа, людям славянской расы. Древние обряды погребения существовали в этих странах до десятого и даже одиннадцатого века, как о том свидетельствуют византийские монеты, находимые в могильных курганах, где воин почиет с своим оружием, где женщина покоится с своими украшениями. Иногда похороны сопровождались жертвоприношениями, состоявшими из домашних животных или даже из людей, мужчин и женщин. Одна большая могила заключала остатки костра в 14 слишком сажен в окружности, где встречались в перемежку обгорелые кости человеческих существ, лошадей, птиц, рыб, оружие, орудия и утварь, драгоценные украшения. Родоначальник или глава племени хотел переселиться в другой мир не иначе, как со всеми аттрибутами своего величия, со своей женой и царедворцами, со своими сокровищами и яствами, приготовленными для богатого пиршества. Одну из таких обширных могил представляет курган Черная Могила, близ Чернигова, исследованный Самоквасовым.

Когда восточные славяне начинают выступать из мрака средних веков, около конца девятого столетия, они занимают всю область водораздела и верхних притоков между бассейнами Волги, Волхова, Западной Двины, Немана, Вислы. Днестра, и почти весь бассейн Днепра. За пределами этого обширного пространства показываются там и сям острова и архипелаги русского населения в бассейнах морей Азовского и Каспийского, между прочим, при устье Кубани, где основалось русское поселение Тмутаракань, прославленное в первоначальных преданиях нации. Эти славянские племена представляли уже элементы могущественной народности, и тогда-то они и принимают окончательно в истории имя Руси, или руссов.

Много спорили о происхождении этого названия, которое летописцы связывали с историей династии. По преданию, записанному в летописи Нестора и которое долго преподавалось в школах, как неоспоримая истина, славяне новгородские и их соседи, чтобы положить конец внутренним раздорам, решили призвать князей из чужой земли, и с этой целью снарядили посольство «за море» к варягам (так назывались норманны, т.е. народы северной Европы, преимущественно скандинавы). В 852 или 862 году послы славянские отправились к варяжскому племени Русь и сказали: «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет; придите княжить и владеть нами». Три брата приняли это приглашение и явились «со всем русским племенем». Старший из них Рюрик поселился в Новгороде, второй Синеус—на берегу Белоозера, третий Трувор—в Изборске, недалеко от Псковского озера. Преемник Рюрика, Олег, личность таинственная, родство которой с Рюриком недостаточно выяснено, но которую легенда сделала чем-то в роде полубога (народ прозвал его вещим, то-есть чародеем), перенес столицу государства в Киев, а вместе с тем имя руссов и России. Кто были эти варяго-руссы, которым летописное предание приписывает столь решительно влияние на образование большой славянский народности? В шестнадцатом веке родину их искали на юге от Балтийского моря, у литовцев-пруссов или поруссов, которых тогда производили от царственной римской расы по причине их имени Latvini, переделанного в Latini (латиняне), и названия их священного места, Ромове, о котором полагали, что это было нечто в роде Рима (Roma). Но начиная с восемнадцатого столетия общее мнение, особенно между немецкими учеными петербургской академии и между скандинавскими историками, стало искать отечество варягов в Швеции. Защитники этой теории, развитой первоначально Шлепером, а впоследствии разработанной Куником и Рафном, опираются на многочисленные свидетельства, в доказательство того, что имя, сделавшееся национальным для славянской семьи, господствующей в восточной Европе, произошло от норманских воинственных авантюристов, варягов, которые рыскали по свету в поисках за славой и добычей. По Кунику, именем Рось или Русь (руссы) финны, населявшие побережье Балтийского моря, называли свевов (Svear) или шведов западного берега Балтики. Еще и в наши дни жители Упландского приморья известны под названием Родслаген или Рослаген, то-есть «корпорации гребцов», и с древнейших времен они были употребляемы на службу во флотах. Оттуда-то, по мнению норманистов, и вышли руссы, которые основали себе государства в равнинах восточной Европы, совершая на Востоке то, что их соплеменники, норманны, совершили на Западе; и те, и другие, обойдя Европу с восточной и западной сторон, встретились, наконец, на берегах Средиземного моря. В самом деле, воины норвежские, даже исландцы, начиная с девятого столетия, поступали в качестве наемников в гвардию константинопольских императоров: «нанятые по контракту», на что, вероятно, указывает самое имя варангов или варягов, они участвуют, как отборное войско, во всех византийских военных экспедициях той эпохи. Но другие удальцы делали нападения на самую Византию; в Швеции есть по крайней мере дюжина рунических камней, надписи которых говорят о людях, принимавших участие и частию погибших в походе Ингвара в пределы Восточной Римской империи: это—Игорь русской истории, который пытался, но неудачно, завоевать Царьград. По толкованию защитников гипотезы о скандинавском происхождении, почти все имена варягов, приводимые в древних русских летописях, принадлежат скандинавскому или норманскому языку и встречаются в сагах и рунографических памятниках северной Европы: несмотря на искажение, которому они подверглись в славянском правописании, эти имена почти все легко узнаваемы. Все люди «русского племени», упоминаемого преподобным Нестором, были норманны. Наименования «русских» судов, передаваемые византийскими писателями, также норманские термины; «русские» названия Днепровских порогов, приводимые, рядом со славянскими наименованиями, византийским императором Константином Багрянородным, суть, очевидно, скандинавские слова, хотя сильно искаженные. Наконец, латинский хронист Луитпранд, епископ кремонский, который два раза посетил Константинополь, в качестве посланника, положительно утверждает, что народы, которых греки называли руссами, были те же самые, что и норманны западных писателей. Впрочем, эта варяжская Русь была очень малочисленна в сравнении с туземными населениями, среди которых она производила свои воинственные набеги: через два-три поколения скандинавское происхождение пришедших из-за моря варяжских родов было забыто: германцы потерялись между славянами. Уже внук Рюрика, Святослав, носит чисто-славянское имя.

Какова бы, впрочем, ни была доля влияния северных варягов на населения восточной славянской земли, возражения против теории чисто скандинавского происхождения имени Руси или России не замедлили явиться и, становясь все более и более многочисленными, они представляются теперь уже с большим авторитетом. Географические имена, где виден корень рус или рос, встречаются в различных местах, в особенности в Померании и на острове Рюгене, в Литве, в Белоруссии, на берегах Днепра; так, между прочим, Рос есть литовское имя реки Неман,—откуда произошло наименование «порусы», то-есть «жители по берегам Руса», данное пруссам, нынешним пруссакам. Вероятно, этот вопрос о происхождении всегда останется темным; однако, не бесполезно будет припомнить, что Киевский край, который был в то время Россией по преимуществу, имел свою собственную легенду о трех братьях, основателях Киева (Кий, Щек и Хорив), и что эта легенда связана с преданиями дунайскими, а не балтийскими. Уже в 864 году князья киевские предпринимали поход на Константинополь, и описание этой экспедиции у древних летописцев мало согласуется с теорией, по которой «руссы» были недавние пришельцы в стране. Патриарх Фотий говорит о руссах как о нации сильной и победоносной, хорошо знакомой византийцам. Наконец, по свидетельству арабских писателей конца девятого и начала десятого столетий, современные им руссы были народ славянский, делившийся на три группы: группу куябов или куявов (Киев), группу славян новгородских и группу Арцании, под которой, как полагают, нужно понимать или жителей Рязанской области на Оке, или население Ростова, в нынешней Ярославской губернии. Соединяя все свидетельства, доставляемые писателями византийскими, арабскими и еврейскими, а также раскопками могильных курганов в разных местах России, должно признать, что по крайней мере с конца девятого столетия существовала в бассейне Днепра русская нация довольно сплоченная, имевшая некоторую промышленность и даже письмена.

Пока сообщения были еще очень затруднительны в равнинах восточной Европы и пока население, вообще немногочисленное, было останавливаемо со всех сторон дремучими лесами и обширными болотами, образование сильной славянской народности было, очевидно, невозможно. На этом огромном пространстве, которое простирается от Уральского хребта до гор Богемии и Иллирии, центры независимой жизни могли образоваться в тысяче разных мест, могли различно группироваться и оказывать влияние друг на друга, между тем как враждебные иноплеменные народы, проникая через проходы, открытые с востока и с запада, беспрестанно расстраивали неокрепнувшее равновесие всех этих славянских государств с изменчивыми границами. На западе угры или венгры, защищенные естественной твердыней, образуемой полукругом Карпатов, пробивали цепь славян с западной, южной и восточной сторон, тогда как немцы с одиннадцатого века прочно утвердились на берегах Балтийского моря и, оттеснив славян и литовцев внутрь страны, преградили им доступ к морю. На востоке, азиатские орды, пришедшие из прикаспийских степей и следовавшие за своими стадами из долины в долину, то и дело перемещали границы государств. Впрочем, та естественная связь, которая в большой стране соединяет во-едино всех людей одного и того же языка и одинаковых нравов, не могла еще сплотить в одну нацию рассеянных по огромному пространству жителей восточнославянского мира: отечество везде было ограничено тесными пределами группы, которую соединяли только общая опасность, да непосредственные интересы борьбы за существование.

По своему громадному протяжению, равно как по расположению своих скатов, наклоненных к противоположным морям, к Белому и Черному, к Балтийскому и Японскому, Россия, казалось бы, должна была естественно разделиться между многочисленными группами самостоятельных населений; но однообразие её рельефа, взаимное проникновение и сплетение её речных бассейнов облегчали завоевания и централизационное движение. Как только какая-либо власть утверждалась в том или другом пункте обширных сарматских равнин, она тотчас же обнаруживала стремление присвоить себе и всю остальную территорию. Но из всех больших государств, основавшихся на нынешней территории Российской империи, где с девятого столетия властвовали князья из династии, именуемой Рюриковичами, которое же именно должно было взять верх над другими?

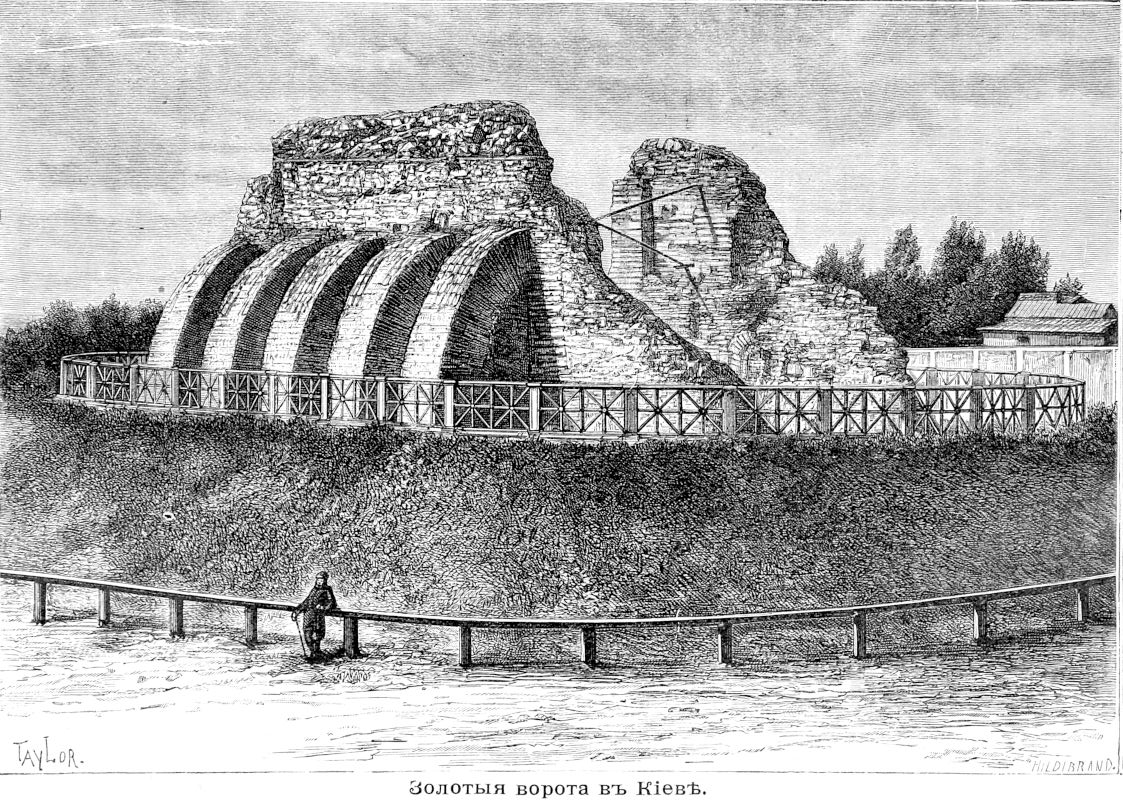

Среди всех славянских племен, из которых, по сказанию первых летописей, каждое имело свои собственные обычаи и свои учреждения, три местные центра образуются в самом начале: Новгород—в земле волховских славян; Полоцк, город кривичей-полочан на Западной Двине; и Киев, город полян или «жителей полей», в бассейне Днепра. Из всех областей, занятых восточными славянами, наиболее благоприятствуемая природой и, вследствие этого, казалось бы, долженствовавшая приобрести и удержать за собою политическое преобладание;—была земля Киевская. Большая река, судоходная несмотря на её пороги, протекает через эту страну и открывает, через Черное море, путь к Константинополю и к Средиземному морю. Почва в этой части России одна из самых плодородных в свете; климат более теплый и умеренный, чем климат других восточноевропейских равнин. Следовательно, казалось вполне естественным, что славянское население должно было сгруппироваться преимущественно в бассейне Днепра, на тучных черноземных землях, которые производят в изобилии пшеницу; центр политического могущества должен был находиться там, куда устремлялась масса жителей и где сосредоточивались богатства. И действительно, Киев, в котором сохранились древнейшие исторические памятники России, между прочим «Золотые Ворота» (впрочем, по Лежеру—это и не ворота, и не золотые), был в одиннадцатом столетии самым богатым и самым большим городом восточной Европы после Константинополя и поднялся на степень «матери городов» в изменчивой конфедерации, обнимавшей малороссов и великороссов; но именно эти южные области, представлявшие большие преимущества в сравнении с северными землями, всего более и чаще подвергались нападению вражеских народов, аваров, хозар или казар, мадьяр, печенегов, куманов, турок, монголов, которые вторгались в их пределы или для того, чтобы самим там поселиться, или для того, чтобы открыть себе проход в западные страны. В то время, как на север от Днепра русские поселенцы могли беспрепятственно вырубать просеки в лесах и встречали перед собой лишь племена безобидных дикарей, на юге они могли подвигаться вперед не иначе, как с копьем в руке, и сколько неудач, сколько тяжелых ударов пришлось им перенести! Сколько сел и деревень выжженных, сколько стад угнанных неприятелями! Сколько целых населений, уведенных в неволю! Русская колонизация с этой стороны распространялась медленно, под защитою передовых постов казаков. Число жителей всего более возрастало в направлении к северу и северо-востоку, а вместе с тем туда же перемещалось и средоточие могущества.

Около конца двенадцатого столетия два новые центра, лежащие вне Днепровского бассейна, начинают проявлять свою притягательную силу: на западе Владимир Волынский,—столица Володимирии или Волыни,—который вскоре был сменен Галичем, главным городом Галицкого княжества; на востоке Суздаль, которому наследовал его сосед Владимир Залесский, политический предшественник Москвы. Галиция, или Червонная Русь, с одной стороны, Суздальское княжество, с другой, старались постоянно увеличиваться и сближаться на счет Киева, когда нашествие монголов,, которые сами овладели берегами Днепра, положило конец этому соперничеству. Галиция, однако, пыталась сохранить свою независимость борьбой против татар; но, принужденная постоянно обороняться от нападений своих соседей: поляков, литовцев, мадьяр, она погубила себя в своих обширных воинственных предприятиях и кончила тем, что в половине четырнадцатого столетия подпала под владычество Польши. Менее проникнутые рыцарским духом, князья Владимирские и московские стараются снискать себе благоволение татарских завоевателей, управляют от их имени, ездят с дарами в Орду за получением ханского утверждения, чтобы обеспечить за собою обладание всей северо-восточной Русью. Но в то время, как князья московские все более и более усиливаются и увеличивают свое военное могущество, вольные вечевые общины или республиканские города северо-западной Руси, Псков и в особенности Новгород, являются, в период с тринадцатого до начала шестнадцатого столетия, представителями национальной цивилизации и национальных предании страны, которая получила в то время название Великой Руси и сделалась владением единодержавного царя. «Великий Новгород» был посредником в торговых сношениях Европы с восточной Россией и даже с Азией; озером Ильмень, рекою Ловатью и волоками он сообщался с бассейнами Волги, Днестра, Днепра, а рекою Волховом и Ладожским озером—с Финским заливом; таким образом он в одно и то же время господствовал над путями к Черному и Балтийскому морям. Область его торговли и колонизации простиралась от лапландских берегов до Уральских гор. Но, занимая местоположение благоприятное для обороны, безопасный от внезапного неприятельского нападения, благодаря своему удалению от моря, Новгород не мог легко предпринимать наступательной войны: наибольшая часть принадлежавшей ему территории была бесплодна и почти необитаема, вследствие чего, когда неприятель останавливал подвоз съестных припасов из других областей, город терпел голод. Внутренния смуты, вражда богатых, влиятельных фамилий и соперничество торговых людей раздирали город, и эта борьба партий помогла великим князьям московским установить в Новгороде свою власть в той же силе, как и вокруг их Кремля.

Только после упадка Киевского и Галицкого княжеств, Белая Русь вышла из своего уединенного положения, как центр нового славянского государства, под предводительством литовских князей, родственников и наследников русской полоцкой династии. Начиная с половины тринадцатого и особенно в четырнадцатом столетии литовские князья овладевают всей Белой Русью, затем Волынью, Подолией, Киевской, Черниговской и Северской областями, то силой, то с согласия городов или посредством благоразумно заключенных брачных союзов; с этого времени государи Литвы носят титул великих князей литовских и «русских». По замечательному совпадению, польский король, после завоевания Галиции, также принимает название государя русского, тогда как московский великий князь, как бы для того, чтобы энергически требовать обратно земель, которые ускользают из-под власти его династии, титулуется «государем всея России»; но в начале он избегает употреблять в своих сношениях с великими князьями литовскими этот титул, который только Иоанну III удалось заставить признать оффициально, трактатом 1503 года. В четырнадцатом столетии и до конца пятнадцатого Литва была слишком могущественна, чтобы великий князь московский мог не бояться оспаривать её притязаний. Она присоединила к себе весь бассейн Днепра и владела даже частью бассейна Оки, где река Угра составляла, в 140 верстах к юго-западу от Москвы, границу её владений. Татары отступили к востоку в начале пятнадцатого столетия; степи, простирающиеся между Днепром и Днестром, открылись для колонизации, и прибрежные жители могли беспрепятственно отправлять свой хлеб в Константинополь через маленький черноморский порт Хаджи-Бей, стоявший на том месте, где ныне находится Одесса. Князья тверские, рязанские, даже Новгород Великий обращаются к Литве за союзом и помощью, из опасения московских властителей, и последние чувствуют, что их могуществу грозит опасность. Литва, распространившая свое владычество на все западные области, становится в полном смысле западной Россией, государством русским и европейским в одно и то же время; впрочем, имя, данное их княжеству, применялось лишь к незначительной части литовских владений; никогда законы страны не были составляемы на литовском языке; почти все они написаны на русском языке, преимущественно на белорусском наречии.

Но одно важное событие остановило нормальное развитие Литвы: это её политическая уния с Польшей. Короли этой последней страны, владевшие в то же время Галицией или Червонной Русью, хотели оправдать на деле принятый ими титул «русских государей». В 1386 году польская королева Ядвига вступила в брак с великим князем литовским Ягелло, который по этому случаю должен был принять римско-католическую веру. В начале чисто-личная, эта уния сделалась с течением времени политическим соединением двух государств, несмотря на протесты литовцев и белоруссов, которые, чтобы сохранить независимость своего отечества, грозили даже присоединиться к Москве. Поддерживаемые мелкопоместным дворянством (шляхтой) юго-западных областей, которое завидовало привилегиям крупных литовских вассалов или магнатов и стремилось к приобретению равных прав с польскими дворянами, короли в конце концов присоединили юго-западную Русь (Волынь и Киевскую землю) непосредственно к Польше, и в 1569 году последовало окончательное соединение остальной Литвы с Польским королевством. Внутренние раздоры, бывшие следствием этого недобровольного соединения,—такова была причина слабости этого двойного государства, которое, повидимому, должно было, благодаря своему громадному протяжению, получить окончательно гегемонию, как славянская держава. Находясь ближе к Европе в собственном смысле, пользуясь более высокой степенью цивилизации и гражданственности, чем славянские населения Востока, располагая материальными ресурсами более значительными, польско-литовское государство имело вместе с тем и то преимущество, что оно занимало область, где проходит исторический путь между морями Черным и Балтийским. Оно владело той драгоценной низменностью, которая делит континент на две половины, и где переплетаются истоки Вислы и её притоков с истоками Днестра и Днепра. Такое географическое положение, казалось, обеспечивало Польше и Литве первенствующую роль между славянскими нациями; но элементы польско-литовско-русской конфедерации слишком разнились между собою, усилия польских королей, направленные к утверждению безусловного господства, проявлялись через-чур крутыми мерами и притеснениями, а процесс естественной ассимиляции был относительно слишком слаб и медлен: вот почему политическая уния, установленная на Люблинском сейме 1569 года, и религиозная уния (соединение греко-российской церкви с римско-католической), провозглашенная на Брестском соборе 1595 г., вызвали столкновение между элементами русским и польским. По римско католической религии, Польша примкнула к западно-европейскому миру; по греко-восточной или православной вере, введенной из Византии, Россия составляла отдельный мир: различие вероисповеданий и обрядностей, влекущее за собой различие нравов, гражданственности, политики, союзов, начертало на востоке от Польши границу, через которую она не могла перейти. Когда ко всем этим причинам внутренних несогласий присоединились возмущения и войны казаков и русских крестьян против ополячившихся дворян, участь Польши сделалась неизбежной. При том даже с географической точки зрения это государство никогда не могло прочно сформироваться и укрепиться. Теснимые немцами балтийского прибрежья, поляки могли лишь временно утвердиться на морских берегах, которые, повидимому, должны были им принадлежать; а магометанское завоевание лишило их берегов Черного моря. Таким образом, обладая наибольшей частью территории, соединяющей западную Европу с туловищем Старого Света, и которая уже во времена, предшествовавшие писаной истории, представляла столь важное значение для торговых сношений, поляки и литовцы не имели того, что именно и придает цену этому великому пути народов, то-есть легко доступных выходов на два противоположных моря, из которых одно сообщается со Средиземным морем, а другое с Атлантическим океаном.

В то время, как Польша ослабела от войн и внутренних раздоров, Москва, жившая в дружбе с южными мусульманами в пятнадцатом столетии, возрастала в силе и могуществе. Там был центр, к которому тяготело и вокруг которого собиралось великое славянское государство. Посредством Волги и её притоков, через волоки и реки севера и запада, государи московские могли постепенно распространять свою власть до самых окраин необъятной равнины, и единодержавие утверждалось без труда. Когда пределы московского царства раздвинулись до четырех морей, омывающих его земли с северной и с западной, с южной и юго-восточной сторон, современная Россия была основана, и восточно-славянские народы выступают на сцену истории соединенными в одно государство.

Известно, какими изумительно быстрыми шагами шло, в течение этих последних столетий, территориальное возрастание русской империи. Нынешняя Россия обнимает территорию, по малой мере вдесятеро превосходящую протяжением то государство, которое установилось после поражения татар и окончательного свержения монгольского ига, и площадь которого исчисляется приблизительно около 2 миллионов квадр. килом. (37.000 кв. мил.). Громадное пространство земель, приобретенных с того времени, измеряется градусами долготы и широты, и пока еще можно только приблизительно определить поверхность его в квадратных милях или верстах. В 1872 году геодезисты окончили большую международную триангуляцию, которая была предпринята с целью измерить дугу параллели, заключающуюся между островом Валенция, на западном берегу Ирландии, и городом Орском, в Оренбургской губернии. Эта дуга длиною в 5.335 километров, обнимающая 69 градусов долготы, то-есть около одной пятой всей окружности земного шара, пересекает русскую территорию на протяжении 40 градусов; но измерения, которые теперь продолжаются через всю Сибирь до Великого океана и до полуострова Камчатки, прибавляют еще к этой дуге линию в 100 градусов, проходящую почти везде по русской почве или по русским водам.

Территориальное расширение России иногда останавливалось на некоторое время, и даже случалось, что громадные владения империи уменьшались в некоторых частях её окружности. Так, Россия уступила в 1732 году Персии Астрабад и провинцию Мазандеран, которая, впрочем, принадлежала ей почти только фиктивно, и после того она не считала нужным брать обратно эту территорию, так как для её интересов политическое вассальство Персии выгоднее, чем приобретение нескольких клочков земли. Точно также в 1867 году Россия добровольно ограничила свои пределы на дальнем востоке Беринговым проливом, уступив Соединенным Штатам за 40 миллионов франков обширную страну Аляску (бывшие Русско-Американские владения), которая до сих пор не имеет почти никакой цены. Наконец, по Парижскому мирному трактату, подписанному в 1856 году, часть Бессарабии была уступлена румынам; но, двадцать два года спустя, Россия получила обратно эту территорию, в силу Берлинского трактата, и, сверх того, она обеспечила за собой политическое преобладание на обоих берегах нижнего Дуная и даже по другую сторону Балканского хребта. За каждым из минутных отступлений русской державы следовало энергическое наступательное действие, приносившее в результате приращение территории и усиление влияния. Со времени восшествия на престол Петра Великого, завоевания и приобретения Российской империи простираются в общей сложности до 6 миллионов квадр. верст, то-есть представляют поверхность, в четырнадцать раз превосходящую пространство Франции; даже исчисляемое по-дневно, нормальное увеличение русских владений составляет около 80 квадр. верст, и именно в течение нынешнего столетия это движение ускорилось.

Россия находится теперь в периоде возрастания; она растет даже помимо воли правительства, так сказать, притягательным действием её могущества: многочисленные азиатские народы, даже государства, тяготеют к ней и постепенно поступают в вассальную зависимость, прежде чем перейти в полное подданство и окончательно слиться с империей. На западе, то-есть со стороны Европы, Российская империя граничит с другими империями и с государствами, существование которых поддерживается только взаимным соперничеством великих держав; но остается еще разделить половину Турции, и, может быть, даже Австро-Венгрия когда-нибудь принуждена будет передвинуться в пользу своих соседей. Как бы то ни было, европейская граница России, закрепленная двойным кордоном таможень и крепостей, имеет такую же точно определенность, как и граница других государств континентальной Европы. В Азии, напротив, границы её далеко не так определенны; несмотря на временные трактаты, определяющие границы империи такой-то рекой или такой-то цепью гор, Россия должна беспрестанно присоединять к своим владениям новые территории до тех пор, пока она не встретит какую-либо группу населений или какую-либо военную державу, достаточно сильную и представляющую серьезное препятствие. Промежуток, отделяющий Сибирь от густо населенных равнин Китая, еще значителен, но он уже порядочно съузился вследствие приобретения Восточной Манчжурии; точно также русским армиям Туркестана предстоит еще сделать много переходов, прежде чем они достигнут ущелий Гинду-Куша; но слабость и дезорганизация промежуточных государств ускоряет неизбежное столкновение, и рано или поздно Россия, уже сопредельная могущественной Германии, сделается также соседкой Великобритании. Вообще можно сказать: между тем как общее движение цивилизации направляется от востока к западу, история России движется в противоположном направлении, от запада к востоку.

Правда, русская нация еще далеко не успела заполнить громадное пространство, присоединенное к её империи; действительные пределы русской национальности еще далеко не совпадают с территориальными границами, которые начертаны на карте трактатами и завоеваниями. Без сомнения, прежде чем будут заняты все плодородные земли, все благоприятные в торговом или промышленном отношении позиции, которые находятся в империи, нация может испытать много перемен; но, каковы бы ни были превратности национальной жизни, различные группы славян останутся элементом цивилизующим по преимуществу. Хотя, по выражению Уэллеса, ассимиляционная сила русской народности не могла еще сравняться с быстротою и обширностью земельного возрастания государства, тем не менее пространственное движение русских в присоединенной территории чрезвычайно велико. Со стороны Европы они не могут оттеснить, ни поглотить финляндцев, шведов, немцев, стоящих на одинаковой с ними или более высокой степени культуры; точно также на востоке и юго-востоке религия проводит демаркационные линии между господствующим народом и большинством других жителей страны, татарами, калмыками, курдами, туркменами; однако, и эти населения азиатских окраин и даже самой Азии именно через русских вступают мало-по-малу в движение современной истории, и уже во многих частях империи можно наблюдать быстрый процесс обрусения. Но всего более внутренния переселения способствуют тому, что страна постепенно делается русской до самого сердца Азии. Малоросс колонизовал обширные протяжения,—меньшие, однако, чем пространства, завоеванные великорусской колонизацией. Великороссиянина по справедливости можно назвать образцовым колонизатором. Привычка к переселению у него, так сказать, наследственна; предки его уходили в дремучие леса, а внуки и правнуки их, переходя последовательно от просеки к просеке, от одной степи к другой, захватили Сибирь, взобрались по скатам Кавказа и Алтая, спустились по течению Амура до берегов Тихого океана. Даже вне пределов русской империи существуют колонии великоруссов, которые путешественники открывают с удивлением затерянными посреди чуждых народностей. Этот факт объясняется тем, что, вообще говоря, русского крестьянина ничто особенно не привязывает к месту его рождения, ничто не может вызвать в нем сожаления о покинутой почве. В какую бы сторону он ни направил свой путь, он может идти вперед целые дни и недели—и везде встретит ту же однообразную равнину, везде опять найдет свою родину. Почва, растения едва изменились; то же небо освещает его, те же ветры наклоняют кругом него лесные деревья. В несколько дней он может выстроить точно такую же избу, какую оставил дома; новая земля, которую он распахивает, даст ему те же урожаи, да еще может статься, ему посчастливится пользоваться ею более вольготно. Но даже и там, где все разнится от его родных мест—климат, почва, растительность, он умеет в совершенстве приспособиться к новой среде; он умеет перенимать нравы и обычаи тех, с кем столкнет его судьба: «очухонивается» с карелами и делается якутом среди якутов.

Империя Российская слишком обширна, города её слишком малочисленны и слишком рассеяны, население её слишком редко, чтобы внешний враг мог навести удар в сердце нации военной операцией: грозное французское нашествие 1812 года, окончившееся катастрофой почти беспримерной в летописях истории, доказало, как велика сила сопротивления России вследствие одного только огромного протяжения её территории. В этом отношении можно сказать, что империя не имеет центра: даже Москва не составляет центрального пункта. Без сомнения, граница имеет чувствительные точки, особенно в Польше, где неприятель мог бы нанести наиболее тяжкия раны; но далее, в этом обширном восточном мире, где нанести смертельный удар? Славянский мир защищен от всякого внешнего нападения своей необъятностью.

Несмотря, однако, на свою громадность, Россия представляет менее выгод в отношении легкости морских сообщений, чем маленькия государства, как, например, Дания или Голландия. Обладая неизмеримыми пространствами суши, располагая даже огромным протяжением морских берегов,—протяжением по меньшей мере равным половине окружности земного шара, она не имеет свободных выходов к океану. Петр Великий, который хотел во что бы ни стало сделать Россию морской державой, хотя и основал свою столицу при Финском заливе и построил Таганрог на берегу Азовского моря, имел тем не менее в своем распоряжении только замкнутые морские бассейны. Архангельский порт блокируется льдами в продолжение большей части года, а суда, которые пользуются им, принуждены совершать плавание вокруг всей Скандинавии, прежде чем войти в посещаемые моря. Петербург и другие порты русской Балтики также бывают заперты зимой; кроме того, выход из этого внутреннего моря охраняется крепостями, принадлежащими иностранным государствам. Хотя Азовское море и Понт-Эвксинский остаются почти круглый год открытыми для навигации, но их выходной пролив также замкнут двойными воротами, ключи от которых в руках Константинополя. В Азии берега Ледовитого океана до такой степени трудно доступны судам, что они еще не были обследованы на всем их протяжении. Порты Камчатки и Николаевск на Амуре могут служить только в летнее время, да при том они окружены обширными пустынями. Только в недавнее время Россия обеспечила за собой на Японском море обладание портом, который открывает ей свободный доступ к океанским путям. Но и этот порт, Владивосток, благодаря которому русские ступили, наконец, твердой ногой на океан, бывает загражден льдами в середине зимы, и при том он еще не соединен удобными путями сообщения с многолюдными областями России. Между двумя крайними портами, Кронштадтом и Владивостоком, расстояние не менее семи тысяч верст по прямой линии!

Таким образом, как государство, обладающее лишь замкнутыми морскими бассейнами и морями, загражденными льдом, Россия все еще остается, так сказать, запертой. Конечно, для населения её в этом не было бы большой беды, если бы торговые сношения всегда могли производиться беспрепятственно по морям, прилегающим к иностранным государствам; но во время войны народы часто страдают за свои правительства, и если проливы заперты для военных кораблей русского флота, то они могут быть также заперты и для купеческих судов. Вот почему, пока Европа будет разделена на военные государства, совершенно естественно, что Россия делает усилия завоевать себе свободные сообщения с морем, и что её армии из века в век возобновляют поход Игоря, чтобы овладеть «городом цезарей» , или Царьградом, прекрасным Константинополем, стоящим у ворот Черного моря.

К этой причине непрекращающагося соперничества и будущих войн присоединяется еще другая, не менее серьезная. Если Россия давно уже перешла за свои этнографические границы со стороны Востока, то она полагает, что еще не достигла этих границ на Западе. За её пределами с западной стороны живут миллионы славян, и между ними есть даже такие, именно русины, которых имя тождественно с именем русских по своей этимологии и которые принадлежат к семье малороссиян, давно уже живущих под владычеством всероссийского царя. Как бы ни были крепки узы дружбы между государями, как бы ни были торжественны трактаты о союзе, весьма естественно, что племенные симпатии зарождаются и развиваются с каждой стороны оффициальных границ, и политика может воспользоваться для своих видов этими симпатиями, чтобы направлять по своему желанию общественное мнение, чтобы возбуждать соперничество и войны. Сколько крови было уже пролито из-за «братьев-славян» и сколько её еще будет пролито в грядущем! Мы говорим: будет пролито, потому что перемены в политической географии не делаются еще по свободной воле народов, и, чтобы переместить границы, государства всегда вмешиваются со своими армиями и флотами. Притом же большинство русских «панславистов» представляло себе до сих пор соединение славянских народов Европы не в условиях полной равноправности и свободы: большинство их хотело, чтобы гегемония или главенство принадлежало «Святой Руси», представляемой русской народностью, её церковью и её политическими учреждениями; но каким образом мог бы состояться подобный союз без того, чтобы не поставить в подчиненное положение слабых, чтобы не приготовить потомкам какого-нибудь великого потрясения и переворота? Россия—в одно и то же время и государство новое, работающее на поприще сельского хозяйства и индустрии для промышленного завоевания половины континента, и империя устарелая, стремящаяся оцепенеть в монгольских и византийских традициях. «Это—страна и старая, и новая (говорит публицист Леруа-Болье), азиатская монархия и европейская колония; это—двуликий Янус, западный—по своему молодому, восточный—по своему старческому лицу».

Впрочем, каковы бы ни были перемены, могущие современем произойти в обширном русском мире, во всяком случае славяне предназначены самым положением своим, с географической точки зрения, играть одну из главных ролей в истории ближайшего будущего. Германия в значительной мере обязана своим важным значением тому географическому положению, которое она занимает в центре Европы; но разве Россия не занимает, в центре Старого Света, подобного же положения и при том стратегически более верного и прочного? разве она не служит естественным посредником между западной Европой и Китайской империей, между этими двумя группами народов, которые похожи друг на друга своим постепенным историческим развитием и которые представляют в то же время столь многочисленные контрасты? Наконец, Россия, держава континентальная по преимуществу, не встречает ли везде на своем пути, от Константинополя до Тянь-Цзина, великой морской державы? Своими флотами, своими военными станциями и постами, своими факториями и колониями Англия опоясывает весь Старый Свет, от Ирландии до Сингапура, через африканский континент, и если она не составляет, как Россия, географического целого и не имеет в своей громадной империи крепкого, сплоченного ядра населения, в которому естественно тяготеют остальные жители, то, взамен того, у неё есть достаточно богатств и промышленности, она обладает достаточной предприимчивостью, энергией и настойчивостью и господствует достаточно твердо над подвластными народами, чтобы ее можно было считать по крайней мере равною России во всякой борьбе из-за влияний или в открытой войне. Между этими двумя империями, которые все более и более приближаются одна к другой, и которых «научныя» границы, без сомнения, скоро сойдутся,—столкновение, повидимому, неизбежно. Судьбы мира могут в близком будущем решиться у подножия гор Центральной Азии,—в тех самых странах, откуда многочисленные предания выводят род человеческий, и где арийцы ищут первоначальную родину своих предков.