X. Покатость Ледовитого океана, русская Лапландия, северный Урал, Новая земля

Губернии Архангельская и Вологодская.

Вся северная часть Европейской России, воды которой текут в Ледовитый океан, совпадает довольно точно, в своих общих границах, с обширными губерниями, почти необитаемыми в сравнении с их огромным протяжением,—именно губ. Архангельской и Вологодской. Это громадное пространство, которое, так сказать, лежит за пределами живой Европы и которое, по своему климату, равно как и по значительной части своего населения, представляет чисто сибирский характер, имеет на квадратную версту немногим более одного жителя. Одна только Архангельская губерния почти столь же обширна, как Франция и Великобритания, взятые вместе, а между тем там находится меньше человеческих существ, чем в одном каком-нибудь второстепенном городе этих государств, каковы, например, Лион, Лидс или Бирмингам. В сравнении со всею Европейскою Россиею, покатость, наклоненная к Ледовитому морю, представляет почти четверть территории, тогда как общее население двух северных губерний составляет только шестидесятую часть населения Империи.

Пространство и население северной покатости России:

| Губернии | Пространство (без значител. внутрен. вод) квадр. верст | Население по переписи 1897 г., душ | Густота населения на 1 кв. версту, жит. |

| Архангельская | 742.050,7 | 347.560 | 0,5 |

| Вологодская | 353.349,4 | 1.365.313 | 3,9 |

Однако, эта пустынная область есть одна из самых любопытных стран Восточной Европы, не только по интересным явлениям почвы, гидрографическим и климатическим, но также по истории её жителей. Поморы Ледовитого океана тоже имели свою особенную, хотя и скромную, роль в развитии европейской цивилизации, и едва три века прошло с той эпохи, когда дорога через Белое море была единственным путем из Московского государства в Западную Европу.

Почти вся страна, заключающаяся между границами Финляндии и Уральскими горами, наклоняется ровным, почти нечувствительным скатом к Белому морю и Ледовитому океану; реки текут там медленно, описывая длинные извилины. Полуостров Кольский, соединенный политически с Россией, именно с Архангельской губернией, должен бы быть скорее, по форме его рельефа, рассматриваем как простое восточное продолжение Скандинавского полуострова. Белое море и Ботнический залив, выдвигающиеся на встречу друг-другу, ограничивают отчасти территорию русской Лапландии; при том же все формации, простирающиеся на запад от Белого моря, именно в Швеции и Финляндии, принадлежат к граниту и вообще древним горным породам, тогда как к востоку от этого моря, вплоть до Уральского хребта, геологические образования более нового происхождения.

Внутренняя часть русской Лапландии мало известна, хотя сеть путей, по которым следуют путешественники, пересекает ее уже во всех направлениях. Финляндский хребет Мансельке продолжается в восточном направлении, на русской территории, плоскогорьями, изрытыми оврагами; там и сям, как в норвежском Финмаркете, возвышаются горные массы, вершины которых достигают слишком полверсты в вышину; в небольшой цепи Умбдек, которая начинается на севере Кандалакской губы, западной оконечности Белого моря, высшие точки поднимаются даже на 2.950 фут. (900 метр.). На востоке же, возвышенности в 300 фут. встречаются лишь в редких местах; почти вся поверхность страны покрыта громадным моховым болотом, скрывающим возвышения почвы; только на окраинах гранитный остов и его торфяной покров глубоко изрезаны оврагами, наполненными в углублениях никогда нетающим снегом. По Кудрявцеву, ледниковые явления там очень явственны. Скалы все исчерчены параллельными полосами в направлении от северо-запада к юго-востоку, и гребни до самой вершины одеты обломками, принадлежащими моренам. На морских берегах следы поднятия почвы также ясно видны.

К востоку от реки Мезень, цепь высот, примыкающая на юге к парме, т. е. лесистому плоскогорью, около расходящихся в разные стороны истоков Северной Двины, Печоры и Камы, следует довольно правильно в северо-западном направлении, прерываемая там и сям брешами или долинами, где проходят извилистые реки, из которых одни спускаются к Мезени, а другие—к Печоре. Этот ряд возвышенностей, которому иногда дают название Тиманских «гор», достигает в некоторых местах 650 и 820 фут. (200 и 250 м.), и даже, близ северной его оконечности, одна вершина поднимается, как говорят, почти на 900 фут. (272 м.) над уровнем моря. Но там хребет, разрезанный многочисленными речными долинами, уже разветвляется в форме веера и оканчивается в водах Ледовитого океана несколькими параллельными полуостровами, из которых один выступает верст на тридцать за правильную линию морского берега: это—Святой Нос, один из тех многочисленных «священных мысов», которые мореходы огибают с беспокойством, задавая себе вопрос, не ожидает ли их за выступом твердой земли бурный ветер или сильное волнение, или не суждено ли им погибнуть там в непроглядном тумане или среди плавающих льдов. Большой остров Колгуев, отделенный от материка проливом в 100 верст ширины, может быть рассматриваем как продолжение Тиманского хребта, ибо промежуточные морские воды не имеют даже 20 сажен глубины, а пучины в 50 сажен и более начинаются уже за этим островом. Колгуев, поверхность которого исчисляют приблизительно в 3.072 кв. верст (3.496 кв. кил.), окружен отмелями, и доступ к нему затруднителен; только несколько десятков звероловов пристают каждый год к этому необитаемому острову, чтобы поохотиться у берегов на тюленя, моржа, белого медведя, но в особенности на птиц—гусей, уток, лебедей; иногда охотники пускаются во внутренность острова преследовать, в болотах и на болотистых холмах, песцов и северных оленей. Все попытки постоянной колонизации имели до сих пор печальный исход. В 1767 году человек семьдесят раскольников, убегая от религиозного преследования, поселились на острове, где никто не мог препятствовать им совершать обряды и насиловать свободу совести; но в несколько месяцев все они сделались жертвой цынги.

Может быть, и полуостров Канин должен быть рассматриваем как западное продолжение второстепенного отрога Тиманского хребта. Вся северная часть этого полуострова, очертание которого напоминает форму молота, занята, от мыса Микулкина до мыса Канин, плоскогорьем, образованным из кристаллических сланцев; оно составляет точное продолжение каменистого пояса, начинающагося на твердой земле; высшие вершины этого плато, которое иногда называют Тиунским Камнем, поднимаются на 330 футов над уровнем моря. Эти сланцы конечного полуострова отделены от массы материка юрскими пластами, где, как говорят, в некоторых местах бьют из земли нефтяные ключи; пласты эти заключают в себе также залежи колчедана и медной руды. Прежде Канин был островом. Лет сто тому назад река Чижа, текущая на запад к Мезенской губе, и река Чеща, впадающая на востоке в Чесскую губу, выходили из одного и того же озера, и барки легко могли ходить от одного берега к другому. Теперь это озеро представляет из себя простое болото, и всякое судоходство между двумя противоположными бухтами давно уже прекратилось. Эта перемена произошла, без сомнения, под влиянием общего вертикального движения материковых масс, поднимающего все северные берега России: существовавший тут некогда морской пролив мало-по-малу изменился в озеро, с двумя истоками, а впоследствии и озеро, в свою очередь, превратилось в болото между двумя реками. На берегах русской Лапландии Кудрявцев нашел морские раковины на высоте около 262 фут. (80 м.); то же самое явление было наблюдаемо многими геологами на морских берегах Финмаркена и западной Норвегии.

Кроме холмов Тиманского хребта, обширные пространства Архангельской губернии заключают несколько цепей высот, которые соединяются с Уральскими горами; но, исключая тех, которые находятся в непосредственном соседстве с этими горами, эти уральские разветвления имеют весьма незначительный рельеф, достигая только немногими из своих вершин высоты 656 фут. (200 м.). При том же контраст возвышенностей и равнин не резко обозначен в этой стране: большую часть года снега покрывают своим однообразным слоем озера и болота, ровные и холмистые пространства; впродолжении короткого лета растительность низменных мест мало отличается от растительности высот, и последние так же усеяны по скатам моховыми болотами, как и низменности. Почти вся страна, до 66-го градуса широты, еще покрыта лесами, относительная ценность которых возрастает с каждым годом, по мере того, как обезлесиваются центральные области России. Девять десятых поверхности Вологодской губернии покрыты деревьями, хвойными и лиственными (береза); приблизительно такая же пропорция лесов существует и в южной части Архангельской губернии: все возвышенные местности поросли лесом, так что зырянское название парма означает безразлично «гору» или «лес», подобно тому как в Южной Америке выражения monte и montana, или как слово Wald во многих местностях Германии. Но на крайнем Севере климат уже так суров, что древесная растительность не может свободно развиваться; деревья там сменяются приземистыми кривыми деревцами, кустами, а еще далее и эти последние уступают место ползучим корням с несколькими листиками, которые прячутся под космами густо растущего белого ягеля (олений мох), или красновато-ржавого кукушкина льна: перед нами расстилаются на необозримое пространство пустынные тундры [или правильнее трундры, что значит по-зырянски «безлесные земли», подобные мерзлым пустыням северной Сибири. Однако, средняя температура почвы русских тундр превышает на несколько градусов среднюю температуру ледяных равнин сибирского Востока: даже в Лапландии не находили слоев никогда нетающего льда на дне болот, кое-где даже бьют из земли ключи, вода которых не замерзает и в середине зимы. Повсюду, где почва не слишком сыра и где она хорошо озарена солнечными лучами, некоторые растения более умеренного климата находят достаточно благоприятные условия, чтобы развиваться и цвести. На так-называемых «Зимних Горах» [холмы из зеленоватой глины и песку, поднимающиеся футов на 250 или 330 (80 или 100 м.) на восточном берегу пролива, ведущего из Белого моря в Ледовитый океан], которые лежат еще в поясе древесной растительности, полуденные скаты летом усеяны голубыми цветками лютика и алыми—марьина корня; эти цветки один путешественник называет «последней улыбкой природы» на крайнем Севере. Корни дерев, находимые в разных местах тундры, доказывают, что лесная растительность прежде распространялась гораздо далее к северу: нередко находят толстые пни хвойных деревьев там, где теперь не могла бы расти даже скромная ива.

С геологической точки зрения Урал, часть которого ограничивает на востоке Архангельскую губернию и отделяет ее от Сибири, представляет несомненно одну сплошную цепь гор; по всей длине, с севера на юг, он состоит из одних и тех же кристаллических горных пород, покрытых с той и другой стороны одинаковыми пластами, расположенными правильно и составляющими контраст с однообразием равнин Европейской и Азиатской России. Но с географической точки зрения «Великий Каменный Пояс», или «Земной Пояс»,—как прежде русские называли Уральские горы,—не имеет того же единства: он делится на несколько отрывков, разделенных широкими впадинами, соединяющими Европу с Сибирью; но в целом, он сохраняет характер водораздельного хребта, как на то, повидимому, указывает и его нынешнее название, угорского происхождения. Южный Урал—самая важная часть хребта, по заключающимся в нем минеральным богатствам,—отделен от Северного глубокими понижениями или впадинами, где цепь как будто совсем исчезает. Точно также и Северный Урал, подразделяющийся по направлению от юга к северу на Уралы «Вогульский», «Остяцкий», «Самоедский», отделен невысокими горными проходами от Карского Урала, известного у туземцев под именем «Пай-Хой», который тянется в северо-западном направлении, под прямым углом к главному хребту. Остров Вайгач также представляет собою отрывок Урала, да и параллельные гранитные цепи Новой Земли суть не что иное, как прерываемое морем продолжение Уральского хребта, который тянется на пространстве 3.000 верст, не считая извилин гребня.

Северный Урал, по принятому делению, начинается около 63 градуса широты, на севере от гор, где получает начало Печора, текущая в Ледовитый океан, и где, на другом склоне, вытекают реки, впадающие в Обь. Между высотами, дающими начало Печоре, и северными горами нет цепи в собственном смысле, а только отдельные горные массы не равной величины и не параллельные по направлению, которые сообщают линии раздела вод весьма неправильную форму: одна из этих боковых ветвей есть знаменитая «Гора Идолов» (по-зырянски «Болвано-Ис»), на которой одна из вершин, иззубренная временем, делится на скалы причудливых форм, похожия издали на гигантские статуи: самый высокий из этих естественных истуканов (около 15 сажен высотою) был прежде почитаем туземцами за бога, да и теперь, может быть, он имеет еще поклонников).

Цепь, начинающаяся пирамидой Тель-Пос-Ис, или Непуби-Ниор, изменяет направление и поворачивает на северо-восток, но выделяет из себя к западу многочисленные отроги и, таким образом, примыкает к отдельной горной массе, над которой господствуют стены, обвалы и крутой зубчатый гребень вершины, носящей название Сабли. Горы этой цепи покрыты деревьями только при основании, но их гранитные утесы лишены всякой растительности, кроме мхов и лишаев. Голый вид и отсутствие всякой зелени были причиной того, что их прозвали «Камнями», или «Большими Камнями» [Уджид-Ис—по-зырянски, Арка-Пай—по-самоедски, Ке-Он—по-остяцки]. Постоянные снега наполняют овраги этих гор в местах, обращенных к северу, и даже встречаются в цирках или котловинах обширные фирновые поля, издали имеющие вид ледников; но самые высокие вершины иногда являются совершенно освобожденными от снежного покрова.

Однако, настоящих ледников не существует на этих горах, лежащих частию за полярным кругом. Влажность, которую они получают из атмосферы в виде снега, не довольно значительна; к тому же и средняя высота их, недостигающая версты, недостаточна для того, чтобы ледяные реки имели пространство, необходимое для их развития. Вот высота главных вершин Северного Урала:

Тель-Пос (64° с. ш.)—около 5.000 фут.; Пай-Иер (66°40' с. ш.)—около 4.658 фут.; Чайнди-Пай (67°40' с. ш.)—около 4.500 фут.; Константиновский Камень (68°20' с. ш.)—около 1.492 фут.

Но если на Урале нет ледников, то выступы или мысы хребта Пай-Хой и боковых или параллельных отрогов, которые оканчиваются на севере Уральских гор, или в Карском заливе, или в океане, бывают окаймлены другого рода ледяным поясом: это—воды моря, замерзающие зимой вокруг береговых утесов и ломаемые время от времени волнением или плавающими ледяными массами, приходящими с открытого моря.

Еще недавно полагали, что нет никаких следов древних ледников на боках Уральских гор, потому что из прежних исследователей никто не видел там ни глетчерных полос, ни «шлифовок», произведенных трением ледяных масс, ни даже эрратических камней в собственном смысле; но в новейшее время Поляков констатировал существование на Урале многочисленных морен и наблюдал явственные глетчерные полосы и черты, направляющиеся от северо-запада к юго-востоку, параллельно полосам, которые мы видим на скалах Финляндии и Олонецкой губернии. Удивительный контраст между горами Северного Урала и горами Финляндии и Скандинавии, лежащими под менее холодными широтами, на который указывали прежде, казался непонятным с первого взгляда; но нужно сказать, что в странах крайнего Севера следы пребывания древних ледников, полосы, шлифовки и камни морен быстро покрываются густыми слоями мха, и что, вследствие этого, теперь невозможно отыскать поверхность, подвергавшуюся некогда действию льдов, исключая тех мест, где воды, вместо того, чтобы отлагать новые обломки поверх морен, способствовали, напротив, своим размывающим действием обнажению этих каменных валов. Но все равнины, расстилающиеся у подножия Урала, представляют собою тундры, одетые густым мхом, или аллювиальные земли, где первоначальная почва покрыта новыми наносами. По этой же причине в северной Финляндии, которая именно, вместе со Скандинавией, может считаться классической страной Европы для изучения явлений рассеяния льдов, мы нигде не видим вокруг вершин, окруженных обломками, этих следов глетчерного действия, столь многочисленных и столь явственных в низменной области, на изгрызенном водою морском прибрежьи полуденной Финляндии. При том же, работа трения, очевидно, должна быть гораздо слабее под массой фирнов, почти неподвижной, чем под ледниками с быстрым истечением; а окристаллизовавшиеся воды, покрывавшие некогда Урал, так же, как высоты Финляндии и Сибири, должны были представляться преимущественно в форме фирновых скоплений.

Конечная или крайняя северная цепь Урала, на берегах Карского моря, посещается только бродячими туземцами, самоедами и остяками, и путешествия для исследования страны очень затруднительны в тундрах, усеянных озерами и болотами, где единственные места, представляющие хоть какую-нибудь защиту от гуляющих на просторе холодных северных ветров, это—крутые берега ручьев, да высокие, обросшие мхом, каменные глыбы. Зуев был первый ученый путешественник, посетивший этот суровый, пустынный край—в 1771 году. Кастрен тоже прошел эту часть Урала, которую после него изучали, с 1847 по 1850 год, Гофман и Ковальский, затем в 1876 году—Финш, Брем и Вальдбург-Цейль; но картография страны еще далеко не окончена; большая часть гор измерена лишь приблизительно, течение многих рек обозначено неопределенно, и даже не знают положительно, вытекают ли реки Кара, на западной покатости, и Щучья, на восточной, из одного и того же озера, в понижении или долине горной цепи. «Большие Камни» не составляют границы растительности между Европой и Азией: на юге, в поясе лесов, нижние скаты принадлежат также к области, характеризуемой елями; на севере те же белые и рыжие мхи, те же лишаи, те же ползучия деревянистые растения застилают и европейскую, и азиатскую тундру. Хотя, вообще говоря, Сибирь, на одинаковых широтах, холоднее Европейской России, однако разность температур оказывается в пользу восточной стороны на Самоедском Урале. Деревья выдвигаются гораздо далее к северу в бассейне Оби, чем в бассейне Печоры; зимний снег выпадает там в несравненно меньшем количестве; слой его редко достигает такой толщины, чтобы оленям трудно было откапывать из-под снега мох. Под 66 градусом широты, Ковальский проезжал даже в некоторых местах, в середине зимы, по голой земле. Грозы, частые на западном скате, чрезвычайно редки на восточном. С обеих сторон пояс лесов ограничивается довольно резко не простыми чащами приземистых ползучих деревцев, но настоящим густым и высоким кустарником, где еще попадаются прекрасные ели в 3 и 4 сажени вышины, только наклоненные к югу от действия ветров, дующих с Ледовитого моря. Там и сям бродят дикие северные олени, еще довольно многочисленные в области уральских лесов, но редкие в безлесных пространствах тундры. Что касается леммингов, или «норвежских кроликов», то они водятся в этой области Урала в таком же множестве, как и в Скандинавии, и странствуют там также бесчисленными стадами. С конца мая до половины июня эти мышеобразные грызуны переваливают через Уральские горы, идя с востока, и направляются к берегам Ледовитого океана; осенью они опять возвращаются тем же путем на сибирский склон. Как во всех болотистых местностях Севера, поднимающиеся с луж и всяких стоячих вод тучи комаров и мошек, столь же жестоких, как москиты тропических стран, составляют истинный бич для путешественников.

Область возвышенных земель, отделяющих бассейн Волги от скатов, обращенных к Белому морю, носит на себе следы пребывания покрывавших ее некогда ледяных слоев. Растаяв, эти ледники образовали пресноводные озера, которые и ныне еще наполняют впадины страны и воды которых поднимались прежде до гораздо более значительного уровня, так как во многих местах видны старые берега, лежащие сажен на десять и более над водной поверхностью нынешних озер. Исследование геологического состава местности доказывает, что морские воды не покрывали этой области и что, следовательно, никакого сообщения не существовало, в новейшие эпохи, между Балтийским морем и Ледовитым океаном, как это допускали многие геологи, когда еще не была достаточно изучена природа почвы. Соединение двух морей совершалось косвенно чрез посредство лабиринта озер и рек, которые вытекали из этих бассейнов в разных направлениях, или смотря по колебаниям уровня почвы, медленным поднятиям и оседаниям моховых болот, спускались в своем течении то к югу, то к северу. Только этим способом и можно объяснить обмены рыб и ракообразных, происходившие между двумя противоположными покатостями; тем же путем, без сомнения, и тюлень vitulina—вид, живущий ныне как в Белом море, так и в больших озерах Ладожском и Онежском,—мог колонизовать эти внутренния воды. Озеро Лача или Лаче, лежащее к востоку от Онежского, также было населено прежде тюленями, как о том свидетельствуют кости этого вида ластоногих, находимые на его берегах. Нужно заметить, что вся северная область, от вод Волги до Белоозера и до Шексны, представляют фауну существенно арктическую: только на Шексне начинается животное царство, свойственное специально бассейну великой реки. Отчего происходит этот контраст, если не от изменения в форме бассейнов? Прежде, в относительно недавнее время, озерная система верхней Волги отдавала излишек своих вод Белому морю; в наши дни она посылает его в Каспийское. В этой области озера и реки переплетаются в виде лабиринта; однако, там встречаются также и озерные бассейны, совершенно уединенные, самостоятельные. Все они заключают в себе пресную воду, может быть, потому, что окружающая почва не содержит соляных частиц, но вернее потому, что различные колебания почвы часто смешивали воды озер, давая им таким образом временное истечение.

В настоящее время озерные бассейны, лежащие на покатости Белого моря, значительно уступают по размерам большим озерам бывшей Ингрии, Онежскому и Ладожскому: однако и теперь еще там насчитывают семь резервуаров, имеющих площадь более 450 квадр. верст. Приводим главные озера беломорской покатости, с указанием их площади, по Стрельбицкому:

| Кв. миль. | Кв. миль. | Кв. миль. | |

| Сег (в Олонецкой губернии). | 22,6 | 1.095 | 1.246 |

| Топ (в Архангельской) | 19,3 | 936 | 1.065 |

| Выг (в Олонецкой) | 15,6 | 757 | 861 |

| Имандра (в Лапландии), по Кудрявцеву | 35,8 | 1.756 | 2.000 |

| Кутно Среднее и Нижнее (в Архангельской) | 13,3 | 642 | 730 |

| Ковдо (в губ. Архангельской). | 10,6 | 513 | 584 |

| Пяв или Пее (в губ. Архангельской) | 10,2 | 492 | 560 |

Впрочем, нужно сказать, что поверхности тех бассейнов, даваемые географами, далеко не могут считаться достоверными или, по крайней мере, очень близкими к истине. Карты большей части озер, их мысов, островов, которыми они усеяны, рек, которые в них впадают, уже своим видом и характером очертаний изобличают малое знакомство с изображаемой местностью. Даже на лучших из них совершенно недостает той определенности, отчетливости контуров, которые характеризуют черты природы, изваянной геологическими деятелями. Всякому бросается в глаза резкий контраст, который представляют в этом отношении карта Финляндии и карта соседней Архангельской губернии. С финляндской стороны все географические линии начерчены с почти математической точностью: вы видите перед собой верное изображение, на которое любо смотреть и которое вполне удовлетворяет геолога. Но как только перенесешь взор за пограничную линию, все очертания становятся неясными, неопределенными, расплывчатыми: природа здесь, так сказать, только предугадывается; она еще не разоблачена, с неё еще не приподнята завеса.

Реки, впадающие в западную часть Белого моря, принадлежат географически к Скандинавии и Финляндии: даже Кемь и Выг суть не что иное, как истоки уступообразных озер, наполняющих гранитные водоемы страны. Первый поток, представляющий законченную реку, Онега, носит то же имя [означающее, по Европеусу, «шумящий», от финского слова Аanis], как и большое озеро Невского бассейна, словно в воспоминание того, что она берет начало во впадине, некогда бывшей общим вместилищем всех этих внутренних вод. Озеро Лаче или Лача, из которого вытекает река Онега, вероятно, сообщалось прежде с Онежским озером и отделено от него только низменными землями, частию затопляемыми водой: само оно, наполовину наполненное отложениями осадков, имеет теперь только от 6 до 13 футов глубины, несмотря на его большое протяжение, исчисляемое Стрельбицким в 321 кв. версту (361 кв. кил.). Каменистые пороги, на которых летом бывает мало воды, прерывают течение р. Онеги во многих местах, даже в небольшом расстоянии от устья, и делают плавание по ней затруднительным.

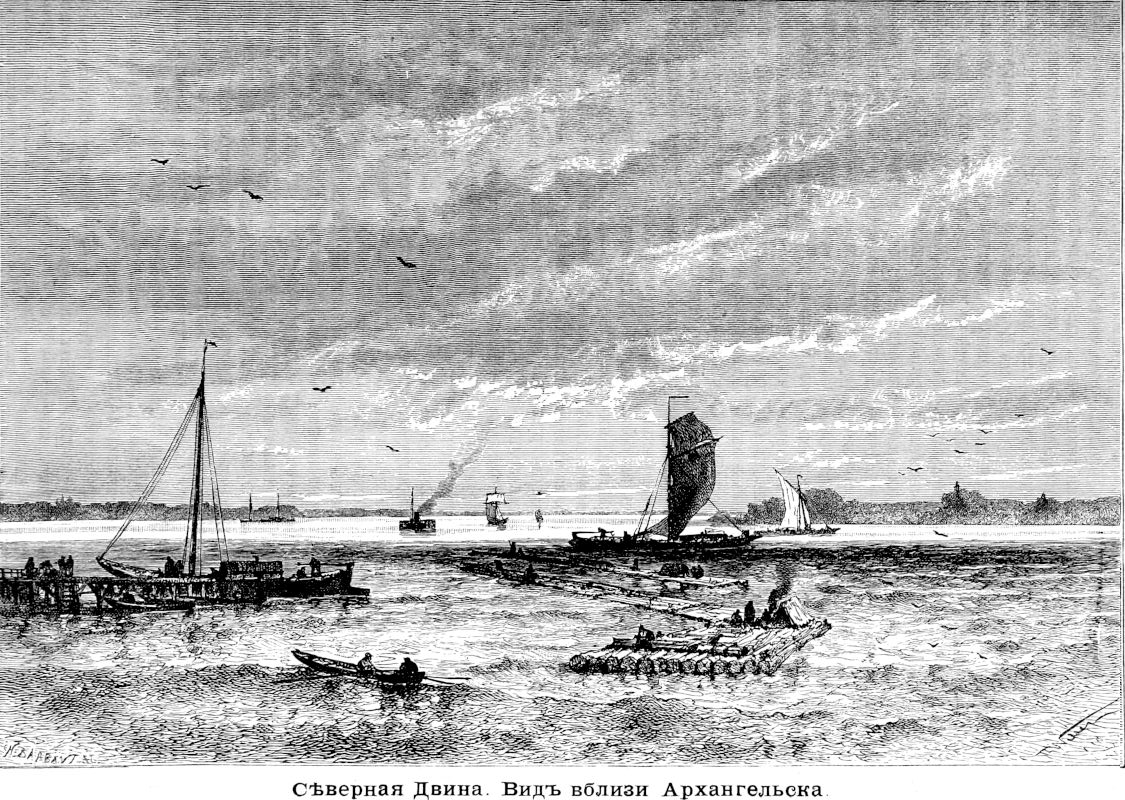

Главная река северной России—Двина, то-есть «река» по преимуществу, как Дон или Дунай, называемая «Северною» в отличие от Западной Двины. Это могучая река, бассейн которой равняется по пространству двум третям Франции, и общая длина которой, считаемая от истоков Вычегды до моря, превышает полторы тысячи верст (1700 кил.). Самая многоводная река, получающая начало в соседстве Уральских гор, питается двумя большими притоками: на юге—Сысолой, а на севере—Вымью, сообщающейся через волок с гидрографической системой Печоры. Один из притоков Выми, Ворыква или Верква, частию течет под землей: верстах в ста от своего истока эта река, уже значительная, низвергается в колодец, после чего, верстах в двадцати ниже, снова появляется на поверхности в виде многочисленных ручейков, которые и наполняют её русло, имеющее около 28 сажен ширины; поверхностное течение продолжается без перерыва только во время весеннего разлива. Главной ветвью считается, однако, не Вычегда: Двина получает свое название при слиянии Сухоны и Юга, притоков западного и южного, следующих в том же направлении, как пути эмиграционного движения, по которым некогда шли колонисты новгородские и московские. У мыса, образуемого устьем Вычегды, Двина, судоходная для больших судов, имеет уже около версты в ширину; ниже, усиливаемая водами Ваги, Пинеги и множества других рек, она разливается во многих местах, особенно вверх от сети боковых потоков, на обширное пространство, с расстоянием между противоположными берегами от 3 до 7 верст. В самом Архангельске ширина Двины не более версты, но за то глубина перед этим городом от 5 до 10 сажен. Летом, в светлые ночи, когда вечерняя заря сливается с утренней, мало найдется зрелищ более величественных, чем вид этой широкой реки, созерцаемой с плота, который тихо движется, увлекаемый безмолвным потоком; вдали на горизонте чуть виднеется длинная полоса лесов, и громадный свод красноватого неба отражается в подернутой мелкой рябью поверхности воды.

Дельта Северной Двины, которую наносы реки образовали в Архангельской бухте или губе, раскинулась на пространстве, соответствующем важности потока: она обнимает площадь слишком в 1.000 квадратн. верст; ложные реки, озера, болота, рассеянные среди земель, еще более увеличивают это огромное протяжение. Четыре главные рукава, соединенные друг с другом боковыми потоками, перерезывают эти низменные земли, меняя иногда направление и поочередно то увеличиваясь, то уменьшаясь во время столкновений речного течения и морского прилива. Было время, когда западная ветвь имела наибольшую глубину; теперь она обмелела, и суда должны проходить другим фарватером, где они находят, во время отлива, глубину от 8 до 12 футов. Значительные перемены в контурах островов и направлении фарватеров происходят во время вскрытия реки, когда лед, уже разломанный в верхних частях течения, где весенняя температура выше и воды быстрее, скопляется большими массами у берегов и на плитах еще нетронувшагося льда, которые задерживают плывущие льдины. Вследствие разрыва льда, крепко примерзшего к высоким каменистым берегам, куски известняка отрываются от скалы, поднимаются и отбрасываются на берега; во всю длину берега, возвышаются валы из обломков, которые не могли иметь другого происхождения. Ледоход еще уменьшает и без того короткий промежуток времени, оставляемый зимою судоходству: средним числом, Двина у Архангельска бывает скована льдом 191 день в году; в последние два столетия средним днем замерзания реки было 23 октября, а средним днем вскрытия—2 мая. Северная Двина, несмотря на то, что воды её более полгода покрыты ледяной корой, очень богата рыбой: между прочим, в ней водится одна порода, близко подходящая к треске—навага, которая исключительно свойственна этой реке или, по крайней мере, не была еще до сих пор находима в других реках. Стерлядь, прежде невстречавшаяся в Двине, появилась впервые в водах Архангельска около 1865 года, очевидно, благодаря Екатерининскому каналу, который соединяет впродолжении значительной части года систему Камы-Волги с системой Двины. Простой народ, дивившийся при виде этой неслыханной рыбы, сначала пренебрегал её мясом; но пример русских из более южных местностей вскоре побудил туземцев рыбаков ловить стерлядь, ее стали употреблять в пищу, и она быстро поднялась в цене.

Мезень, бассейн которой всецело заключен в обширном полукруге, образуемом Северною Двиною и её восточными притоками, кажется незначительной рекой в сравнении с главным данником Белого моря; однако, по своей длине, протяжению своего бассейна и массе своих вод, она равна Сене: более широкая, чем французская река, она имеет около версты в ширину перед впадением в морской залив, усеянный песчаными мелями, который открывается в форме воронки к северо-западу. Подобно Сенской бухте, Мезенская губа отличается ненормальными явлениями своих приливов. Средним числом, прилив длится только 4 часа, тогда как период отлива вдвое продолжительнее; но прилив сопровождается столь быстрым течением, что суда, стоящие на рейде, с трудом удерживаются на своих якорях.

Что касается главной реки восточных пустынь, Печоры, то она своею длиною превосходит Северную Двину, хотя бассейн её обнимает менее значительное пространство. В начале она течет в северном направлении, вдоль основания западных отрогов Урала, усиливаясь при выходе каждой боковой долины другими реками, из которых назовем р. Щугор, берущую начало в снегах горы Тель-Пос-Ис. Этот приток Печоры замечателен водопадом, который он образует в верхней своей долине, и тремя ущельями, известными под именем «Железных Ворот», где утесы, разрезанные на громадные столбы вертикальными трещинами, отличаются поразительной белизной. После принятия в себя реки Усы, также питаемой снегами Уральских гор, Печора поворачивает на запад и течет извилистой линией в низменности, которая тянется немного южнее полярного круга, от Урала до Мезенской губы; затем она опять делает не менее крутой поворот, направляется к северу и впадает в Ледовитый океан, образуя обширную дельту длиною около 200 верст, где рукава реки переплетаются в виде бесконечного лабиринта вокруг островов, островков и песчаных мелей, меняющих форму и очертания при каждом новом ледоходе. Песчаный бар при входе в судоходный фарватер дает доступ в реку только небольшим судам, имеющим менее 13 футов водоуглубления. В области дельты река бывает свободна от льдов, средним числом, только 127 дней в году, с 25 мая по 1 октября. Нельзя не удивляться значительной торговле (лесом, хлебом, пушниной), которая производится по этой реке полярных стран, так долго скованной льдом и прерываемой порогами в некоторой части своего течения. Малочисленное население Печорского края, состоящее из русских, зырян, самоедов, все сосредоточено на берегах реки, в маленьких деревушках и поселках, лежащих в больших расстояниях один от другого. Земли, принадлежащие различным рыболовным товариществам, тянутся, в каждом таком владении, на пространстве нескольких тысяч верст, вдоль Печоры и на островах Ледовитого океана. Русские промышленники, образовавшие товарищество для ловли белого дельфина, как рассказывает известный путешественник проф. Норденшельд, уделяют десятую долю улова св. угоднику Николе Пустозерскому, под покровительство которого они отдают свое предприятие.

Главные реки покатости Ледовитого океана (длина течения по Тилло, площадь бассейна по Стрельбицкому):

| Длина кил. | Площадь бассейна | ||

| кв. кил. | кв. верст, | ||

| Онега | 650 | 59 343 | 52.146 |

| Северная Двина | 1.725 | 365.373 | 321.061 |

| Мезень | 815 | 78.759 | 69.206 |

| Печора | 1.650 | 329.497 | 289.535 |

Море, омывающее берега Архангельской губернии, глубоко врезывается в материк многочисленными бухтами, даже внутренними заливами, суженными при входе выступающими с обеих сторон высокими мысами. Как на один из заливов, наилучше отделенных от моря, можно указать на Печорскую губу. Низменная коса развертывает свою правильную кривую на северо-западе залива и продолжается цепью островов, которая выступает на встречу другому береговому кордону, подобному lidi Адриатического моря и Nehrungen прусского побережья. При входе в Белое море, в острове Моржовец также легко узнать остаток морского прибрежья, составлявшего продолжение правильной линии, образуемой по направлению от северо-запада к юго-востоку берегом Лапландии и берегом, окаймляющим Мезенскую губу. Впрочем, течение Мезени, Северной Двины, Онеги, наконец, вся часть Белого моря, простирающаяся от Онежской губы до Кандалакской, ориентированы в одном и том же направлении: эта параллельность направления составляет одну из характеристических особенностей географии северной России.

Белое море, это обширное внутреннее море, поверхность которого (с островами) исчислена Стрельбицким в 84.100 кв. кил. = 1.527,4 кв. м. = 73.901 квадр. верст, должно быть во многих отношениях рассматриваемо как озеро или как совокупность озер, соединенных с Ледовитым океаном: узкий проход или «корридор», огибающий Лапландский берег, сделал этот бассейн заливом соленой воды, сохранив за ним, однако, независимый характер по виду и форме его берегов, так же, как по рельефу его дна. Так, например, Белое море глубже открытого океана, с которым воды его теперь сообщаются. Глубина его при входе не превышает 20 или 25 сажен, тогда как на западной оконечности, близ внутреннего угла Кандалакской губы, лот касается дна только на расстоянии слишком 140 сажен от поверхности. Залив, который можно бы было назвать Онежским «озером», подобно озеру этого имени, принадлежащему к бассейну Невы, имеет незначительную глубину (она нигде не достигает 37 сажен) и отделен от главного бассейна группой Соловецких островов; кроме того, несколько островов и множество островков выступают из воды в этом внутреннем заливе. Возможно, что со временем Белое море сделается озером, подобным Ладожскому и Онежскому, и будет выливать свои излишния воды в Ледовитый океан чрез реку, составляющую продолжение Северной Двины. Движение, приподнимающее берега Лапландии и, без сомнения, также ложе моря, может превратить залив в озерный бассейн. Высота входного порога не позволяет течению уносить ил и песок в открытое море, вследствие чего внутренняя впадина залива постоянно наполняется новыми отложениями землистых осадков: как ни глубоко ныне Белое море, но прежде бассейн его был гораздо глубже. Что касается степени солености воды, то она менее значительна, чем в открытом океане: дожди, снега и в особенности массы пресной воды и льдов, приносимые Двиной, Онегой, Мезенью и другими притоками, уменьшили на треть, на четверть или на пятую часть, смотря по отдаленности от Ледовитого океана, содержание соляных частиц в водах Белого моря. Однако и теперь еще добывают немного соли на туманных берегах этого внутреннего моря, при чем теплота огня заменяет солнечную теплоту для выпаривания соленой воды; впрочем, правительство дозволяет прибрежным жителям пользоваться лишь в ограниченном размере топливом из казенных лесов. В 1875 году производство соли на берегах Белого моря дало около 80.000 пудов.

По круговращению своих вод, Белое море также принадлежит к океану, и течения его должны быть рассматриваемы как боковые струи. Широкий поток океанской воды беспрестанно проникает в это внутреннее море, следуя вдоль западных берегов входного пролива и достигая иногда скорости слишком четырех верст в час. Академик Миддендорф приписывает этим водам, приходящим из океана, значительное влияние на среднюю температуру бассейна Белого моря; они принадлежат, по его мнению, к теплому течению, которое движется из тропических морей в полярные страны; иногда можно наблюдать разность в 12 градусов стоградусного термометра между температурой этого течения и температурой окружающих вод. Теплая вода, текущая с севера и гонимая в залив ветрами, дующими из полярных областей, объясняет, между прочим, одно странное явление, которое прежде оставалось загадкой для всякого, кому случалось купаться на Суземском берегу, к западу от Архангельска. Летом, когда ветер дует с севера, северо-востока или северо-запада, температура воды у берегов быстро повышается и доходит иной раз до 21° Цельзия; напротив, под влиянием теплых южных ветров вода охлаждается до такой степени, что термометр показывает там только 5 градусов. Это же теплое течение, идущее от так называемого «Зимнего берега», растопляет весной лед в Архангельской бухте гораздо ранее, чем Онежская губа, лежащая, однако, гораздо южнее, освободится от сковывающей ее ледяной коры. В заливе Варангер-фьорд, на границах Норвегии и России, замечаются явления того же рода, только в меньшем размере: там боковой поток, отделяющийся от площади теплых вод, проникает в залив, следуя вдоль восточного берега, тогда как холодное течение, выходящее из фьорда, направляется к открытому морю, двигаясь параллельно западному берегу. Впрочем, исследование течений Белого моря едва только началось, и потому противоречащие одна другой теории, предложенные для объяснения их, могли основываться на отдельных наблюдениях, произведенных в разное время года. Один из фактов, окончательно установленных—это низкая температура воды в глубоких слоях. На глубине свыше 650 футов вода круглый год держится на точке замерзания.

Но каково бы ни было влияние тропического течения в полузамкнутом бассейне Белого моря, оно во всяком случае незначительно в сравнении с влиянием, обнаруживающимся на северных берегах русской Лапландии, граничащих с норвежским Финмаркеном. Между тем, как заливы Архангельский и Онежский бывают заперты сплошным или плавающим льдом впродолжении двух третей года; между тем, как сторожа маяка на острове Моржовец, между Мезенской губой и проливом Белого моря, остаются отрезанными от всякого сообщения с твердой землей с октября до мая,—многие фьорды и порты Лапландского берега целый год свободны от всяких льдов. Русским нет надобности домогаться расширения владений на счет Норвегии, чтобы обеспечить рыболовам постоянно открытые, никогда незамерзающие гавани: по крайней мере одна из этих гаваней, защищенная на севере полуостровом Рыбачьим, находится на русской территории. Рыба в огромном количестве посещает эти берега, не менее богатые животною жизнью, чем норвежские фьорды; треска ловится десятками тысяч тонн (1 тонна метр.=61 пуд.) в русских водах; вообще рыба водится там в таком изобилии, что её достаточно было бы для прокормления всего населения Европы. Белое море также участвует в обладании этим богатством, и множество морских животных, преимущественно тюлени, странствуют, смотря по времени года, из океана во внутреннее море, или из этого моря обратно в океан. Это благодаря рыбному промыслу мореходы и освоились с опасностями плавания в Белом море, некогда столь страшном для норвежцев, которые прозвали его Gandvik, что значит «Залив Чудес». Самые имена всех северных стран, прилегающих к морю, свидетельствуют, что образ жизни туземного населения имеет существенно морской характер: везде местности называются не по имени городов, холмов, рек или озер, а по имени их морских берегов, как будто их видели только со стороны моря. На севере от Архангельска, берег называемый «Зимним», продолжается до пролива, соединяющего Белое море с океаном, а на западе обрисовывается «Летний берег». Далее следуют берега: Поморский и Карельский. Терский берег составляет восточную часть полуострова Лапландии, тогда как весь пояс земель, обращенный к Арктическому океану, известен у прибрежных жителей под именем Мурманского берега (то есть Норманского), названного так в память первых посетивших его мореходов. При входе в одну маленькую бухту этого берега, находится островок Нокуев, приобревший печальную известность с 1554 года, вследствие гибели на нем Уиллугби и его спутников. Другой островок, Сосновец, лежащий в «корридоре» (проливе, соединяющем Белое море с океаном), у Терского берега, против последнего леса Лапландии, замечателен тем, что здесь была станция союзного англо-французского флота во время Крымской войны. В Кандалакской губе остров, называемый «Медвежьим», имел в прошлом столетии довольно важное значение, благодаря своим серебряным рудникам, разработка которых вдруг прекратилась, когда саксонец Шомберг, управлявший работами, был арестован по приказанию императрицы Елизаветы Петровны. Елисеев открыл в русской Лапландии долмены, такие же, как находимые в Бретани.

Большой полуостров массивной формы, ограничиваемый с южной стороны Кандалакской губой, принадлежит этнографически к области финской расы. Славяне представлены там лишь несколькими группами рыболовов, да и финны в собственном смысле,—все карельской отрасли этого племени,—поселились только на отдельных пунктах южного прибрежья, по берегам Кандалакской губы. Впрочем, высокий рост некоторых лопарей, их густая рыжая борода, их нравы и обычаи и даже многие слова их языка ясно показывают, что славяне также были в числе предков восточных лапландцев. Последние в общих чертах похожи на «самов» (лапландцев) Швеции и Норвегии; однако, они стоят на более низкой ступени цивилизации, и путешественники говорят, что умственные способности у них менее деятельны, чем у их земляков, живущих на запад от рек Танаэльф и Муонио-эльф: может быть, эту вялость ума следует отчасти приписать продолжительным постам, налагаемых православной церковью, равно как и вынужденному воздержанию в периоды бесхлебицы. Так, например, лопари становища Поной, при устье реки того же имени, и близ восточной оконечности полуострова, собирают род мучнистой земли, состоящей сплошь из пластинок слюды, и примешивают эту землю к тесту, не для того, конечно, чтобы увеличить питательность хлеба, а для того, чтобы обмануть голодный желудок. Впрочем, во всех северных губерниях у русских, так же, как у лопарей и самоедов, везде, где суровость климата мешает созревать хлебам, обычная пища крестьян в зимнее время состоит в значительной части из мха, древесной коры и лебеды, горькой и нездоровой травы. О климате этих стран можно судить по языку лопарей, который содержит целых 20 слов для означения льда, 11 слов для выражения разных степеней холода, 41 слово с производными—для снега, 26 глаголов для обозначения явлений мороза и оттепели.

Лопари полуострова сделались христианами, в том смысле, что они были крещены в шестнадцатом столетии русскими монахами, которые в то же время ввели крепостное право в Лапландии, так как, по их ходатайству, к монастырям были приписаны населения целых округов. Ныне православные, лопари принятием христианства только увеличили число своих богов, прибавив к ним одно «милостивое божество», Иисуса Христа, и одну «страшную силу», дьявола, «царя преисподней». Были даже напечатаны русскими буквами книги духовного содержания, и лопари некоторых становищ выучились читать их. Однако, туземцы до сих пор еще имеют у себя волшебников или шаманов и почитают груды камней, кости, ископаемые, в которых, по их мнению, обитают духи. Брак, как у многих туранских народцев, сохранил формы первобытного похищения, со всем его грубым насилием: обычай требует, чтобы невеста отбивалась, испускала раздирающие крики. Затем, когда ее окончательно уводят из родительского дома, отец передает жениху свои права неограниченной власти, в том числе и право даже, в случае надобности, «выжечь глаза жертве». Новобрачную привязывают в новом доме, как «дикого оленя»; но, после нескольких притворных ударов, муж развязывает ей путы и посвящает ее в звание «хозяйки» и «матери хлеба». Жена командует детьми и решает браки, почти всегда внушаемые корыстолюбивым расчетом: часто случается, что молодые парни 18 или 20 лет женятся на 60-ти летних старухах. Каждый лопарь имеет свой особенный знак, свой штемпель, подобный тотему краснокожих индейцев: при его рождении, этим знаком отмечают оленя, который предназначается ему в собственность, и тем же знаком он будет клеймить впоследствии, когда вырастет, все принадлежащие ему вещи. Вообще, лопари очень смирный народ; взгляд лопаря имеет печальное выражение, как взгляд побежденного человека, но они остались добродушными: они очень любят мир, несмотря на то, что у них сохранились предания о войнах, которые вели их предки с карелами. Продолжается ли мир на земле?—таков первый вопрос, с которым лопари обращаются ко всякому заезжему человеку. Русские путешественники говорят, что эти инородцы стоят гораздо выше своих соседей по чистоте нравов, деликатности чувств, честности жизни, хотя сношения с русскими и «норманнами» уже порядком испортили их. Лопари походят на своих соседей, русских мужиков, только одеждой да склонностью к пьянству. Они очень заботятся о своей особе и наружности, довольно чистоплотны и тщательно моются даже зимой. Хотя вся территория разделена на отдельные участки, и хотя каждая семья или каждый род отлично знает земли, реки, леса, которые ему отведены и которые он посещает поочередно, смотря по надобностям охоты и рыбной ловли,—однако богатые лопари охотно принимают в свое становище обедневших членов семейства, друзей и даже чужих, так как гостеприимство составляет одну из главных нравственных обязанностей лопаря.

Вплоть до самых берегов Ледовитого океана между лопарями, становища которых рассеяны в разных местах морского прибрежья, все мужчины умеют говорить по-русски; но женщины, почти всегда занятые по хозяйству внутри своих веж, едва знают несколько слов на этом чужом для них языке. Правда, лопари-рыболовы почти все живут в работниках у русских промышленников, которые держат их в постоянной кабале, в состоянии зависимости, граничащей с рабством; русских купцов в крае обыкновенно так и называют «хозяевами». Эти-то хозяева платят подати за лопарские общества и доставляют им в кредит все, в чем они нуждаются; но эти долги становятся наследственными, и все, что принадлежит лопарям, наперед уже составляет собственность купца. «Самы» внутренней Лапландии, которые живут по берегам озер, в подземных убежищах, отстоящих одно от другого верст на 50 или даже на 100 и защищенных обширным протяжением пустынных тундр, еще не попали в непосредственную кабалу к русским купцам, но они сделались подданными, как все другие обитатели Империи; они платят подати и должны выкупать своих сыновей от воинской повинности. Один древний письменный памятник свидетельствует, что народ лопь был уже данником Великого Новгорода в начале одиннадцатого столетия.

Известно, что лопари прежде занимали большую часть северных равнин России на юге и на востоке от полуострова, на который они теперь оттеснены. Летописи упоминают их племена или роды на берегах Онежского озера, уже за семьсот лет до нашей эпохи. В бассейне Северной Двины некоторые имена мест, где встречаются лопарские названия, означающие «реку» «ручей», «остров», «лес» и другие географические предметы, также свидетельствуют, что лопари обитали некогда в этой стране, прежде чем удалились на запад от Белого моря. Самое название «самоеды» (самоядь), где сохранился корень «сам», который есть наименование лопарей, указывает, может быть, на то, что нынешние жители восточных равнин считаются наследниками лопарей. Карелы, ныне очень малочисленные в соседстве с берегом Белого моря, носящим их имя, тоже были в числе преемником народа лопь, и следы их находят почти на всей северной покатости. Русский язык жителей Архангельской губернии содержит множество слов и даже оборотов, заимствованных из финского. По всей вероятности, финны-карелы некогда были, вместе с зырянами, известны под общим именем биармийцев (пермь), о которых упоминают средневековые хроники и скандинавские саги, и о которых норманские мореходы, вступавшие с ними в торговые сношения, говорят,—вероятно, с преувеличением,—как о народе богатом, могущественном, цивилизованном, знакомом с земледелием и промышленными искусствами.

Артели или товарищества рыболовные и звероловные, существующие в большей части общин поморов, великорусских жителей Архангельской губернии, употребляют преимущественно промысловые термины карельского происхождения, из чего можно заключить, что населявшие страну финны соединялись в подобные ассоциации уже до прибытия русских в край. Форма этих артелей разнится, смотря по роду труда и тысячи различных обстоятельств среды, но почти везде дележ производится равными долями между всеми членами артели. В многих местах вся община организует рыбную ловлю и распределяет группы работников вдоль моря или рек так, чтобы для всех уравнять шансы; те, которые остаются в деревнях для исправления домашних работ, получают одинаковую долю с рыболовами. Но долги, в которые впали общины и отдельные семьи, делая займы сначала у монастырей и епископов холмогорских, потом у мирян-купцов, ввели расстройство в эти поморские артели, и в среду их мало-по-малу прокрадывается неравенство между членами.

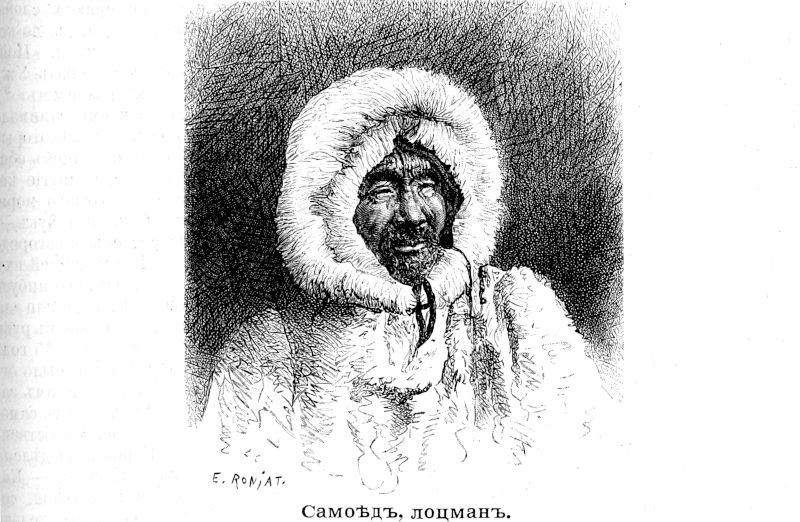

На востоке от Белого моря самоеды представляют, как лопари на западе, древнее финское племя, поставленное лицом к лицу с постепенно распространяющимися славянами; но во многих отношениях они резко отличаются от своих соплеменников. По наружности, самоеды ближе подходят к монгольскому типу: лицо у них более широкое и более плоское, лоб менее высокий. Антрополог Зограф помещает их между короткоголовыми монголами, тогда как Кастрен видит в них народ, происшедший от смешения финнов и монголов. Сами себя они называют «ненец» (в множественном числе «неца»), что значит «люди», или «хассов» («хассова»), то-есть «мужчины». Русское наименование их «самоядь» или «самоеды» подало повод к многочисленным басням; во многих старинных письменных памятниках их называют, как и лопарей, «сыроедами» или «сыроядцами»,—без сомнения, потому, что они едят сырое мясо. Это название имеет почти тот же смысл, как и наименование «эксимосы», принадлежащее обитателям крайнего севера в Новом Свете, которые, находясь в одинаковых климатических условиях, естественно должны были усвоить подобный же образ жизни.

Как настоящие азиатские номады, самоеды ведут еще более бродячую жизнь, чем оленные лопари, и охотно перекочевывают с места на место при малейшей оказии; их часто можно встретить даже в русских городах и селах; но они с трудом выучиваются языку господствующей народности; оставаясь еще азиатами по нравам, они гораздо менее, нежели лопари, приспособились к среде, создаваемой вокруг них торговыми сношениями. Русские давно уже крестят самоедов, начав с самых богатых, и строят им церкви—постоянные там, где эти инородцы сидят попрочнее (например, на устьях Печоры, на о. Колгуеве), и вывозят в тундру походные церкви; на их язык даже переведен Новый Завет. Самоеды называют себя христианами и очень любят звонить на колокольне; но старый фетишизм с примесью обрядов шаманства еще далеко не исчез между ними: на шее они, говорит г. Максимов, носят крест, чтобы показывать начальству, а за пазухой держат деревянные чурочки богов, грубо сделанные на подобие человека; таких же божков они становят у снастей, настороженных на пушного зверя, и при счастливом лове тычут им в рот кусочки оленьего мяса, а при неудаче—бьют и секут прутьями. В отдаленных округах, именно в соседстве Уральских гор, они еще обожают хеги, камни причудливой формы, грубо сделанных идолов, верят в духов (тадебции) и в главных богов, доброго Нума, который охраняет скот и дает жизнь, и злого Весако, мужа земли Хадако, «могучей матери». Приношения состоят из оружия и различных орудий; вокруг жертвенника навалены кучи старого железа, негодных, иззубренных топоров, даже старых дудок. Иногда богам приносят в жертву медведей, но чаще всего заклание совершается над оленями, которых жрецы, или тадибеи, удавливают перед идолом и мясо которых они съедают в компании с народом; головы жертвенных животных выставляются на воткнутых в землю шестах, вокруг истукана, и обращены лицом к востоку, когда они посвящены доброму богу, и к западу—если жертва приносится в честь злого бога. Чтобы умилостивить и задобрить божество, самоеды не только дают ему отведать крови жертв, но даже вливают ему в рот водку. Тадибеи или шаманы выдают себя за посредников между богами и людьми и, при помощи бубна и чародейской палки, вступают в беседу с духами. Шаман долго ударяет в бубен, дико кричит, кружится, колотит себя по голове, чтобы придти в экстаз, и, наконец, падает в изнеможении, корчится, валяясь по полу, тяжело дышит: в это время, по понятиям всех бродячих народцев, на земле появляются невидимые духи, чтобы выслушать какую-нибудь просьбу дикарей. Некоторые шаманы в исступлении доходят до того, что бьют себя в мягкия части каким-нибудь оружием, например ножем.

Когда английский мореплаватель Борро посетил в 1556 году Вайгач, священный остров самоедов, он видел там, на северной оконечности, четыреста-двадцать идолов, представлявших мужчин, женщин и детей, сгруппированных вокруг большего истукана Весако с семью лицами. В 1594 году голландец Лай опять видел этот «мыс идолов» (Afgoden Hoek), один из тех многочисленных мысов, которые получили от русских прозвище «Болванский Нос»; затем, мореплаватель Иванов, пристававший к острову в 1824 году, тоже отыскал чудовищные изваяния, описанные у Борро. После того они были повалены и сожжены ревностными миссионерами, и теперь на высшей точке мыса водружен крест; но русские торговцы поморья говорят, что обломки этих священных изображений были сохранены, и место жертвоприношений находится ныне в одной соседней пещере, посещенной проф. Норденшельдом. Жертвенники и сто идолов, существовавшие в Козьминском стойбище самоедов, верстах в двадцати от города Мезени, тоже были сожжены, но, не смея более, из боязни русских, воздвигать больших идолов, видимых издалека, самоеды делают себе уродливые куклы и чурки, которые они прячут в своих чумах, или под одеждой, подобно тому, как в других странах амулеты и медали, носимые на теле, заменяют изображения богов и святых.

Отечество «самояди», этого бедного остатка некогда могущественного племени, обнимает обширнейшую территорию: от Белого моря до пространств, лежащих за Енисеем, и от берегов Ледовитого океана до основания Алтайских гор, откуда пришли их предки, мы находим самоедские семейства. Оттесненные, вероятно, победителями тюркского племени, они спустились к северу, следуя по течению рек, и поселились на берегах Полярного моря; далеко на юге от нынешней территории, средний Урал еще носит самоедские названия. Семья юраков, к которой принадлежат самоеды Европейской России, населяет теперь всю область тундр по обе стороны Уральского хребта; с самого начала русской истории самоеды, упоминаемые летописцем в первый раз около конца одиннадцатого столетия, бродили уже в этой стране, которая простирается за поясом лесов, где ягель, или олений мох, доставляет необходимый их стадам корм. Но весьма вероятно, что они должны были завоевать эти гиперборейские земли, лежащие в царстве вечной стужи и ночи, у других финнов, более, чем они, близких к финляндской отрасли. Многие названия мест, объяснение которым можно найти только в языке карелов, доказывают, что последние были древними обитателями страны. Эти-то финны и были, без сомнения, тот таинственный народ, прозванный русскими «чудью» белоглазой, а самоедами «сыртью», который, по словам предания, провалился сквозь землю, ушел во внутренность земли, где он владеет громадными территориями для охоты и пастьбы, изобилующими мамонтами, лисицами и бобрами. У лопарей, которым тоже, вероятно, пришлось вести борьбу с этим чудским народом, сохранились подобные же предания. Имя предшествовавшего им населения края соединено у них с именем злых духов, обитающих в воздушных и подземных пространствах. В свою очередь, и самоеды обречены на быстрое исчезновение: и они тоже скоро все «уйдут под землю», как древняя чудь. Дети русских жителей края в своих играх повторяют слова, смысл которых потерян для них, но которые некогда были жестокой истиной: «Пойдем Самоядь искать, Самоядочку трепать. Уж мы Самоядь найдем, пополам разорвем».

В прежния времена это племя занимало гораздо более обширную область; некоторые из принадлежащих к нему народцев обитали по берегам Онежского озера, другие кочевали на восточных берегах Белого моря. Теперь эти страны ускользнули из их рук,—предки их были там истреблены новгородцами и москвитянами. На нынешней их территории все пространства, сколько-нибудь ценные для рыбной и звериной ловли или для хлебопашества, переходят постепенно в руки зырян и русских, хотя по закону 1835 года всякое земельное владение русских было ограничено 60 десятинами на семью, и им запрещено делать новые захваты на земле самоедов, составлявшей прежде общую собственность. Раса, которая в Европе разделена между тремя округами или тундрами—Канинской, Тиманской и Большеземельской, состоит теперь, как полагают, всего только из пяти с небольшим тысяч человек (в Европейской России насчитывают 5.370 самоедов), и между тем как число рождающихся уменьшается, смертность между самоедами постоянно возрастает. Кроме того, самоеды быстро утрачивают свою национальность и сливаются с окружающим населением. Так, Кастрен констатировал тот факт, что многие из их родов в южной Сибири теперь почти ничем не отличаются от окружающих инородцев тюркского племени; точно также самоеды северной России обрусели в соседстве городов и теряются мало-по-малу в классе крестьян. Местные торговцы не переставали обирать и развращать простодушных дикарей: они скупали у них стада, давая им в долг муку и водку, и несчастные должники, не будучи в состоянии избавиться от лежащих на них обязательства, посредством прямой уплаты, осуждены на бесконечную работу, на кабалу, которая низводит их на степень невольников, без всякой надежды на освобождение. Более половины из них уже лишились своих стад северного оленя: по приблизительному рассчету, в настоящее время среднее число этих животных, которым владеет каждый самоедин, не превышает семнадцати голов. Существовавшая прежде между самоедами «немая» торговля оставлена ими, потому что она всецело была основана на честности, а русские купцы не обладают этой добродетелью: когда, бывало, самоеду понадобятся шкурки пушного зверя или какие-нибудь другие продукты, он отправлялся в чум другого туземца, обитателя тундры, брал нужные ему вещи и оставлял взамен их кусок дерева со своей меткой; русский же забирает все и не оставляет в обмен ничего. Рано или поздно, и вероятно даже в недалеком будущем, от самоедов не останется ничего, кроме воспоминания, кое-каких предметов их немудрого искусства, да их героических песен, ибо самоеды, подобно своим соседям-карелам, обладают даром поэзии, и некоторые из их поэтических произведений, повидимому, были плодом такого же вдохновения, как финский эпос Калевала. Почти все самоеды умеют слагать песни, но между ними мало таких, которые умели бы декламировать. Эти немногие «мастера слова» пользуются большим почетом, и самоеды проводят целые ночи, слушая своих рапсодов, которые обыкновенно сидят в середине кружка, закрыв одной рукой глаза, а другою помахивая стрелой, обращенной острым концом к земле.

Другой народ урало-алтайского племени, но весьма отличающийся от финляндцев,—зыряне; это именно те туземцы, которые, взапуски с русскими, спаивали простодушных дикарей-самоедов, мало-по-малу отняли у них стада оленей и доселе продолжают грабить их чумы в тундрах. Из древних туземных народцев севера России один порабощен, а другой обогатился и занял место в классе купцов и хозяев. Зыряне, поселившиеся исключительно по берегам судоходных рек и на волоках между большими реками, в бассейнах Печоры, Мезени и верхней Двины, занимаются торговым обменом с незапамятных времен, и в их руках находится теперь значительная часть торговли северной России, не только с сопредельными губерниями, но даже с Норвегией и Англией; коробейники и странствующие торговцы из Зырянского края посещают все ярмарки и рынки—от Архангельска до Москвы и Нижнего Новгорода, продавая меха, рога, рыбу, и приносят довольство в свои деревни.

Зыряне, сами себя называющие «коми» или «коми-воитыр», то-есть «выходцами из северной области Камы», не были обозначаемы под нынешним их именем древними летописцами, которые смешивали их с «коми», или «коминами», камскими пермяками, их родичами по происхождению, языку и нравам. Однако, из всех народцев Биармии, о которых говорят скандинавские саги, зыряне наиболее деятельно предавались торговле: они служили посредниками в торговых сношениях Запада с Сибирью, Туркестаном, Персией и даже Индостаном. Торговые пути, пролегающие через Уральские горы, до сих пор известны у остяков под именем «зырянских дорог». По всей вероятности, зырянское племя прежде занимало гораздо более обширную область и жило даже на южной стороне Волги, судя по тому, что большое число географических имен между этой рекой и Окой объясняются языком зырян. Так, между прочим, Москва по-зырянски значит «вода коров» (Мос-к-ва).

С конца четырнадцатого века эти торговые народцы покатости Ледовитого океана перестали поклоняться солнцу, огню, воде, деревьям и «золотой бабе»; епископ Стефан Пермский, проповедывавший Евангелие в этом краю, разрушил кумиров, срубил священную березу и научил туземцев некоторым христианским молитвам, а также употреблению особенной, нарочно для них составленной азбуки, знаки которой еще не вполне объяснены и которая давно уже заменена русским письмом; единственные видимые остатки древнего языческого культа—это жертвоприношения животных, совершаемые доныне перед церквами. Впрочем, сами зыряне по большей части уже обрусели и мало-по-малу сливаются с господствующим населением: все они, по крайней мере мужчины, знают по-русски и любят петь русские песни, даже когда не понимают их смысла; издалека слышишь, как раздаются в лесах песни волжских бурлаков, распеваемые зырянами, мужчинами и женщинами, которым нравится правильный размер этих песен. Зырянский тип мало отличается от славянского, исключая того, что цвет кожи у этих туземцев финского происхождения гораздо смуглее. Зыряне—не высокого роста, но мускулисты, крепки, коренасты; волосы у них большею частию темнорусые или черные; женщины все румянятся. Дети этого племени очень понятливы и способны; в школах удивляются легкости, с которою они выучиваются русскому языку и арифметике; в Вологодской духовной семинарии сыновья зырянских попов всегда оказываются лучшими воспитанниками. Подобно финляндцам, эти восточные финны очень любят паровые бани, до такой степени, что на охоте и зимой они парятся даже под открытым небом, поливая воду на сильный огонь; в деревнях баня составляет неизбежную принадлежность каждой избы. Наиболее чистыми представителями племени считаются зыряне, живущие в Вологодской губернии, на верхних притоках Северной Двины: они всего лучше сохранили старые обычаи, между прочим, некоторые привычки общежития. Это по большей части отличные охотники, смело нападающие на медведя. Часто все мужчины уходят осенью и зимой на охоту (по-местному «лесованье»), но обыкновенно в качестве простых работников, состоящих на жалованьи у хозяев и получающих всего каких-нибудь 13 или 14 рублей за пять месяцев службы. В это время женщины должны исполнять все повинности, обыкновенно возлагаемые на мужчин: так, они возят почту и исправляют должность курьеров. Про зырян рассказывают, что они смирны, кротки и решительны, и те из них, которые живут в лесах, сохранили ту любовь к правде, то прямодушие, которые обыкновенно отличают свободных людей. Напротив, зыряне Мезенского уезда Архангельской губернии, которые поселились среди самоедов и эксплоатируют их, сделались, под деморализующим влиянием собственной тирании, плутоватыми, способными обмануть, жадными к наживе. Все они питают необыкновенное уважение к властям, даже на сборщика податей взирают со страхом и трепетом.

Недавно число чистокровных зырян определяли в 30.000 душ, но Попов насчитывал их в 1874 году до 91.000 в двух губерниях, Вологодской и Архангельской. Нет сомнения, что они составляют значительную долю населения северных стран, ибо зырянские семьи очень плодовиты, и когда вы входите в их сельские церкви, вас поражает множество белокурых детских головок, волнующихся среди собравшагося народа. При том же зырянское племя несомненно имеет весьма большое число представителей между жителями, которые носят имя русских. Известно, что, по общему закону, обитатели какой-либо страны все более и более группируются вокруг расы или народности, которая оказывает наибольшую притягательную силу либо гражданственностью, либо могуществом, и потомки биармийцев теперь присвоивают себе честь происхождения от новгородских выходцев, поселившихся в крае в период с двенадцатого до пятнадцатого столетия. Впрочем, нужно заметить, что новгородская колонизация сталкивалась с колонизацией суздальцев, которые поднимались вверх по Шексне или Унже и проникали через волоки в бассейн Северной Двины. Целая группа деревень на берегах р. Ваги носит название «Ростовщины», потому что она населена потомками выходцев из Ростова. Некоторые старинные роды из Новгорода Великого доныне сохранились во всей чистоте на берегах Северной Двины и Печоры и пользуются еще некоторого рода патриархальной властью над всем окрестным населением.

Поморы, то-есть «жители приморья», как называют всех великоруссов северной покатости вплоть до Вологодской губернии, составляют преобладающий элемент населения в большей части местностей этого края. Живя, так сказать, в стороне от остальной России, от которой их отделяют громадные пустынные пространства, они остались во многих отношениях великоруссами по преимуществу, хотя развитие независимых религиозных сект придало им также некоторые особенные черты. Нигде семейная жизнь не имеет более деспотического характера, по крайней мере в теории; в действительности же у поморов, которые все раскольники, женщина пользуется большим уважением, чем у великороссиян. Невеста называет своего будущего мужа остудничок, в том смысле, что он заставляет дрожать от страха, и муж, прежде чем дать новобрачной обычный поцелуй, дерет ее за косы и напевает ей песню, где говорится, что под периной брачного ложа спрятана шелковая плетка о трех концах, которая стегает больно, до крови. Оттого бедная девушка с грустью и слезами расстается со своей «божеской волей»; она трижды падает на колени перед образами, приговаривая: первый поклон кладу за Царя-батюшку, второй поклон за Царицу-матушку, а третий поклон за себя, молодешеньку, чтобы Спаситель сжалился надо мной в чужой семье. Царь, за которого молится невеста, есть, в народном понятии поморов, не столько повелитель, сколько «земский царь», представитель и блюститель всех интересов земли, «тот, который служит земле», как выражаются местные песни. Тяжелая доля крепостной зависимости была неизвестна большинству поморов. Едва только совершилось в Московском государстве прикрепление крестьян к земле, как приобретение Малороссии и Запорожья привлекло внимание дворянства на юг, и с этой-то стороны началась раздача земель и людей, тогда как непроходимые хвойные леса и мерзлые тундры севера России оставались в совершенном пренебрежении. В 1866 году в Архангельской губерния насчитывали всего только 476 крестьян, принадлежавших при крепостном праве помещикам.

Главный город лапландского полуострова, Кола, не имел даже восьми сот жителей во время последней народной переписи. А между тем, несмотря на суровый климат, это поселение представляет, по своему географическому положению, большие удобства для торговли и, без сомнения, могло бы сделаться значительным городом. Кола занимает, при слиянии двух рек, оконечность лимана, вдающагося далеко внутрь материка, и этот залив продолжается на юге впадиной, наполненной озерами, которая соединяет Кандалакскую губу с океаном: здесь естественно должен проходить торговый путь между двумя морями. Поэтому положение, занимаемое Колой, было оценено купцами с того самого времени, как только началась история для этих северных стран: в 1264 году Кола уже упоминается летописцем, как складочное место рыболовства и меновой торговли для новгородских купцов. Но выгоды местоположения не были достаточны, чтобы привлечь население к этим мерзлым, пустынным берегам океана, и город представлял лишь кучку деревянных домишек, когда англичане бомбардировали и наполовину выжгли его во время Крымской войны. Главный промысел местного населения составляет рыболовство, преимущественно ловля акулы,—промысел очень опасный, по причине туманов и бурь на Ледовитом море: случалось также, говорят, что стаи акул нападали на рыбачьи суда, опрокидывали их и пожирали рыболовов.

На Карельском берегу, омываемом западными водами Белого моря, Кемь, другой городок, который в многолюдной стране показался бы незначительным, служит главным складочным пунктом рыболовства и торгового обмена. Также как и Кола, Кемь есть древняя новгородская колония, занимающая очень выгодное торговое положение, при устье судоходной реки и в месте наиболее удобного сообщения с Ботническим заливом и Скандинавским полуостровом. Но нынешним своим важным значением этот город обязан главным образом соседству Соловецких островов и знаменитого монастыря, основанного в первой половине пятнадцатого столетия. Соловецкие монахи, зависящие непосредственно от синода, долго сохраняли первоначальные обряды, несмотря на реформы патриарха Никона. Они сопротивлялись даже силой и, благодаря своим крепким стенам, целые восемь лет выдерживали осаду; монастырь был взят (в 1676 году) только вследствие измены одного монаха, указавшего осаждавшим один подземный проход. Большинство защитников, монахов и крестьян, были переколоты, перевешаны или засечены до смерти. Однако, и после того дух религиозной независимости не совсем исчез в Соловках, чему способствовало в особенности то обстоятельство, что состав братии пополняется большею частию из жителей края, еще сохранивших новгородские традиции.

Обширные строения Соловецкого монастыря, увенчанные куполами, окруженные сильно укрепленными стенами, импонируют своим видом, тем более, что не ожидаешь увидеть такия громады в этом суровом, враждебном человеку, климате. Внутри монастырь поражает своим богатством, и соседняя гавань всегда наполнена судами, рыболовными и купеческими; монахи имеют даже собственную флотилию пароходов; вдоль берега выстроились длинным рядом магазины и амбары, а доки настолько велики, что правительство посылает туда для починки военные корабли, стоящие в Архангельском порте. Вообще Соловки представляют на севере России важнейшую общину, около которой, как около центра, сосредоточивается наибольшее количество интересов торговых и промышленных. Владения монастыря раскинулись на островах и на континенте, на пространстве 650 квадр. верст; на этой обширной территории монахи собирают в изобилии земные плоды, получают все нужные им продукты сельского хозяйства, за исключением пшеницы, ячменя и вина: на одном острове содержатся стада баранов, на другом—лошади, на третьем—дойные коровы. Все мануфактурные предметы, употребляемые монахами, до драгоценных вещей из золота и серебра включительно, выделываются в самом монастыре, который таким образом составляет замкнутое общество, удовлетворяющее собственными средствами все свои потребности. До издания манифеста 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного состояния, Соловецкий монастырь владел пятью тысячами крестьян, которых теперь заменили богомольцы, приходящие ежегодно в числе многих тысяч и обыкновенно остающиеся по нескольку месяцев в услужении при монастыре, в качестве домашней прислуги, дровосеков, пастухов, землепашцев или матросов: иной раз за большой стол монастырской трапезы садится одновременно до тысячи человек. Между этими богомольцами бывают даже такие, которые, во исполнение данного обета, несут добровольную службу при обители в течение трех или пяти лет. Кроме того, богомольцы делают приношения, ценность которых колеблется между 10.000 и 35.000 рублей в год, смотря по обилию урожая. Все население составляет большую демократическую общину, управляемую монахами-крестьянами.

Город Онега, который тоже первоначально был колонией новгородских купцов, носит имя реки, омывающей его набережья, и соседней губы, самого южного залива Белого моря. В водах Онеги и около Соловецких островов сельди часто появляются в таком множестве, что их буквально можно черпать ведрами: когда стаи их исчезают, рыбаки должны очищать берега от груд гниющей рыбы, которые остаются в соседстве жилищ, заражая воздух. Почти вся рыба, ловимая в море и в реках,—сельдь, лосось, треска, окунь, щука,—сохраняется в состоянии замороженной массы: коптится только незначительная часть улова, а соль местного производства такого дурного качества, что ее невозможно употреблять на соление рыбы, как то делают голландские рыболовы. По причине трудности сохранения и отдаленной перевозки в места сбыта, прибрежные жители принуждены сами потреблять и скармливать своим животным почти всю добычу рыболовства. На всех берегах Онежской губы скот кормят большею частию копчеными селедками; точно также селедками откармливают свиней, по крайней мере там, где климат позволяет им жить, потому что внутри материка крайним пределом их распространения служат северные берега Онежского озера.

На всем своем громадном протяжении, превосходящем площадь Италии, бассейн Северной Двины заключает только три города, население которых превышает пять тысяч душ, да и то два из этих городов, Вологда и Архангельск, обязаны отчасти своим важным значением присвоенному им рангу—административных центров губернии.

Вологда, которая заменила древнюю русскую колонию, существовавшую уже в половине двенадцатого века, покрывает обширное пространство своими церквами и нисенькими домиками. Она лежит близ юго-западной оконечности бассейна, при реке, которая в этом месте становится судоходной и которая соединяется немного ниже города с Сухоной, одною из главных ветвей Северной Двины; на западе простирается область водораздела между бассейнами Волги и Невы. Таким образом этот город по своему положению представляет все условия, чтобы служить складочным местом для товаров, отправляемых с одной покатости на другую. И действительно, когда Россия вступила в прямые торговые сношения с Англией через Белое море, Вологда была выбрана как промежуточный складочный пункт на пути между Москвой и Архангельском; в то же время она служила исходной точкой для торговли с Сибирью, пока южная дорога через Казань была небезопасна со стороны башкир. Вологда и теперь продолжает отправлять на нижнюю Двину, в Архангельский порт, лен, овес и другие земледельческие продукты на сумму свыше миллиона рублей, тогда как в Петербург она посылает коровье масло, яйца и холст. На пути сообщения Вологды с Костромой и средней Волгой главной станцией является уездный город Грязовец, лежащий на водораздельном хребте, на высоте 720 футов, и получивший это название, вероятно, от окружающих его болот.

Тотьма, уездный город Вологодской губернии, на Сухоне, имеет некоторое значение благодаря своим соляным источникам. Вместе с тем, это—главная станция судоходства между Вологдой и Великим Устюгом, который, как показывает самое название, находится при слиянии Юга с Сухоной: суда и плоты, спускающиеся по обеим этим рекам, собираются на Устюжской пристани. Устюг Великий, заменивший более древний город, сожженный приволжскими болгарами в 1218 году, и остатки которого видны на холме верстах в четырех ниже по р. Югу, был некогда точкой пересечения важных торговых путей и предметом ожесточенной борьбы между Новгородом, Москвой и приволжскими болгарами. Жители его были отважные речные разбойники: они хаживали в своих экспедициях почти до берегов Каспия и играли видную роль между первыми завоевателями Сибири. Уже несколько столетий Устюг пользуется некоторым значением как место обрабатывающей промышленности, откуда выходят, в обмен на шкуры пушного зверя и мамонтовую кость, различные мануфактурные изделия, употребляемые инородцами Сибири и северной России; кроме того, он отправляет к Архангельскому порту зерновой хлеб, привозимый из Вятской губернии по быстрой Лузе. Наконец, Устюг, как и Вологда, славится специальною отраслью промышленности, занесенной из древнего Новгорода немецкой колониею: это—выделка серебряных и золотых сосудов и других вещей с резными украшениями на черном фоне (работа с чернью).

Ниже Устюга Великого вплоть до самого Архангельска, на расстоянии около 800 верст, нет ни одного города в собственном смысле; городов не встречается также и на притоках Северной Двины, исключая бассейна могучей Вычегды, в Зырянском краю, где находится, тоже при слиянии двух рек, торговый город Усть-Сысольск (устье р. Сысолы), зырянская столица. Сольвычегодск, на Вычегде, недалеко от слияния её с Сухоной, утратил важное значение, которое он имел прежде, благодаря своим солеварням, как одна из главных торговых станций между Новгородом и странами по верхней Каме. В бассейне Ваги, большего западного притока Двины, главным центром населения является другой, пришедший в упадок, город—Шенкурск, место ссылки, которое водворенные на жительство на берегах Белого моря называют с иронией, нелишенной зависти, «Италией» Архангельской губернии. В эпоху новгородского могущества, складочным пунктом торговли по нижней Двине был город Холмогоры, который скандинавские мореходы называли Гольмгордом: через этот пункт отправлялись, в десятом и одиннадцатом веке, товары Востока, привозимые пермяками из приволжских стран. Городок, наследовавший древнему торговому городу, расположен не на острове, а на аллювиальной равнине, которую Двина, разделенная на несколько рукавов, пересекает на востоке и на севере, приняв перед тем воды Пинеги. Находясь таким образом при слиянии двух рек и недалеко от моря, г. Холмогоры пользовался счастливым торговым положением. Торговля солью, предоставленная этому городу в виде монополии московскими великими князьями, еще более увеличила его важность: но затем основание в соседстве его другого города, Архангельска, разорило старый рынок, который теперь сделался одним из беднейших городков северной России. В этих странах, близких к полярному поясу, население слишком малочисленно, чтобы могли одновременно существовать и развиваться два города, если они не удалены один от другого на несколько сот верст. Недалеко от Холмогор, в деревне Денисовке, родился в 1711 году, в крестьянской семье, Ломоносов, первый национальный ученый России, и, быть может, первый ученый во всем свете, ясно формулировавший механическую теорию теплоты.