IX. Область великих озер.

Ингрия и Карелия, губернии Новгородская и С.-Петербургская.

Начало исторической Руси было положено в бассейне Днепра, под влиянием цивилизации государств по берегам Средиземного моря; другая Русь должна была развиться по направлению к Балтийскому морю, в странах, обращенных к балтийским славянам, скандинавам и германнам. Группировке народов, центром которых был Киев, должен был соответствовать также на большом пути «из Варяги в Греки» другой жизненный центр торговли и культуры, и таким центром сделался Новгород. Область, окружающая Новгород и простирающаяся к северу, со включением больших озер, не принадлежит, собственно говоря, во всем своем объеме к славянским землям: по происхождению жителей, а равно и по истории, бассейны Наровы, Волхова и Невы представляют переходную полосу между различными племенами финнов и восточных славян; тем не менее географическое значение этой области столь важно, что русские во все времена стремились устроить тут свои рынки; наконец, им удалось основать здесь даже свою столицу, избрав для этого место, лежащее почти вне материка и окруженное чуждыми народностями. Однако, огромный город, построенный при устье Невы, привлекал и привлекает значительное население только в свои пределы; холодные же земли Севера, среди которых он расположен, до сих пор почти совершенно пустынны в сравнении с любою местностью умеренной полосы Европы. Даже в виду его куполов расстилаются безлюдные пространства.

Губерния Псковская, Новгородская, Петербургская и Олонецкая:

Поверхность: 324.311 кв. верст=369.073 кв. мил. Население в 1897 г. 5.066.879 душ. На 1 кв. версту: 1.565 жит.

Если принять в рассчет всю поверхность Ладожского озера, часть которого оффициально отнесена к Финляндии, то область великих русских озер покрыта водою на пространстве более чем 35.000 квадр. верст (40.000 квадр. килом.). Область эта не представляет, подобно некоторым частям Швеции и Финляндии, лабиринта излучистых вод, которые заставляют путешественников делать столь длинные объезды, следуя с перешейка на перешеек; находящиеся здесь озера самые обширные в России после Каспийского, которое представляет остаток океанического залива. Три большие пресноводные озера, из которых избыток вод стекает в Финский залив через Нарову и Неву, занимают большее пространство, чем все остальные водные бассейны Империи, вместе взятые, а одно из этих озер, Ладожское, превосходит величиной поверхности и обилием воды все озерные водовместилища Скандинавии или Альп.

Причина такого изобилия стоячей воды заключается в общей горизонтальности территории: каменистых порогов незначительной высоты достаточно было, чтобы остановить течение рек и заставить их разливаться в ширину до того, что они образовали, выше этих преград, настоящие пресноводные моря. На юге и на востоке, самые границы этой озерной области очень мало возвышенны, и наибольшее протяжение её занимают еще озера, тони, болота, поверхность которых постоянно наростающими слоями мхов поднята до высоты 40—50 футов над уровнем окружающих равнин, а также не вполне обсохшие низины и впадины. Как на пример этих полузатопленных земель, можно указать на пространство, служащее водоразделом между бассейнами Волхова и Западной Двины.

К востоку от страны латышей и эстов, одна из этих обширных водных площадей, питаемая водами рек Великой, Эмбаха и других значительных притоков, продолжается с юга на север на протяжении 130 верст: у эстов она известна под именем Пейпуса, а русские прозвали ее Чудским озером, потому что кругом сидели финские или чудские племена. Это озеро, средняя глубина которого около 5 сажен, состоит из двух бассейнов, из которых меньший носит название Псковского озера, и которые соединены проливом, имеющим около двух верст ширины в самом узком месте прохода и текущим на подобие реки: здесь-то и находится самая глубокая часть озера. У селения Меггикорм ложе, расчищенное течением, имеет до 13 сажен глубины; отсюда, может быть, и произошло название «Теплое озеро», даваемое этому проливу, потому что быстрые воды его бывают покрыты льдом менее продолжительное время, нежели воды тихих бассейнов, северного и южного. Зимой на льду появляются временные деревни в местах лова рыбы; они состоят из деревянных домиков, которые на летнее время переносятся жителями в лес. Прежде Пейпус был гораздо обширнее; по всей вероятности, это—остаток морского пролива; соединявшего восточную оконечность Финского залива с Рижским и отделившагося от Балтики вследствие постепенного поднятия дна. Постоянное обновление его жидкой массы дождями и впадающими в него реками превратило его в пресноводное озеро; но во многих местах можно распознать древние морские береговые утесы, совершенно подобные скалам, о которые теперь, на берегах Эстляндии, ударяются волны Балтики. Впрочем, между животными, населяющими Чудское озеро, встречаются еще бывшие представители морской фауны: так, например, тюлени, происходящие от предков, которые живут в соленой воде, должны были постепенно, из поколения в поколение, приспособиться к своей новой среде. В 1852 году академик Бер велел бросить в Пейпус некоторое число лососей, и эти рыбы расплодились в замкнутом бассейне, хотя они не могут совершать ежегодных путешествий в Балтийское море, по причине водопада, прерывающего течение выходящей из озера реки Наровы. С 1844 года, который прибрежные жители называют «годом потопа», уровень Чудского озера стал гораздо выше, чем был прежде, некоторые острова исчезли, на берегах образовались новые заливы; леса, омываемые поднимающейся волной, совершенно погибли, и топкие луга или трясины (luchten) по берегам, дававшие прежде большое количество сена, превратились в болота. Это повышение уровня и набеги озера на свои берега были, без сомнения, следствием обширных осушительных работ, произведенных в последнее время на полях его бассейна; начиная с 1864 года там выкопано около 2.000 верст канав, по которым вода быстро уходит в Пейпус, откуда не находит достаточно быстрого истечения через Нарову; нужно бы было открыть канал для спуска всех этих излишних вод прямо в море или в низовую Нарову. Распространение озера вдоль северного берега идет очень быстро: там поднимается гряда подвижных дюн, средняя высота которых от 23 до 30 футов и которые перемещаются от юга к северу; по мере того, как песчаные бугры подвигаются вперед, покидаемый ими берег подтачивается и размывается водами озера. Это перемещение дюн в северном направлении объясняется тем, что они выставлены действию только южных ветров; с другой стороны они защищены толщей леса.

Средняя поверхность Чудского озера на 95 футов выше уровня моря; понятно, что при такой значительной разности уровня исток его, река Нарова, должен спускаться к Финскому заливу очень наклонным течением, или водопадами. И действительно, эта река, выходящая из северо-восточного угла озера и текущая вдоль основания высоких крутых откосов своего правого берега, вступает, наконец, в скалистое ущелье, откуда спускается по уступам. Выше Нарвы она делится на два рукава вокруг острова Кренгольма и падает с высоты от 16 до 20 футов в нижнее ложе, вырытое меж обрывистых утесов, известковых и песчаниковых. В то время как западная часть реки спускается многочисленными небольшими каскадами, перемешивающими свои льющиеся пелены зеленоватой воды и свои пенящиеся волны, восточный поток, более обильный, падает одной сплошной массой, как бы для того, чтобы низвергнуться в узкую трещину почвы: так как правый берег возвышается крутой стеной перед водопадом, то воды, замкнутые в тесной воронке, отскакивают вкось и соединяются с другим рукавом Наровы.

В нижней части своего течения, ниже водопадов, а также фабрик, расположенных на их берегах, и города Нарвы, Нарова является блуждающей рекой, неоднократно менявшей свое русло в течение настоящего периода. Двойной ряд дюн, высотою около 10 сажен, окаймляющий на востоке Нарвскую бухту, представляет естественную преграду, которая прежде не позволяла реке изливаться прямо в море: она принуждена была продолжать свой путь на север, идя вдоль цепи песчаных горок той долиной, по которой теперь следует река Луга. Пролом, образовавшийся в поясе дюн в неизвестную нам эпоху, позволил Нарове изливать свои воды на западе, в Нарвскую бухту; но выше её устья до сих пор видны многие излучины долины и даже одно извилистое озеро, свидетельствующие о постоянных блужданиях этой реки. Впрочем, долины Луги и Наровы и теперь еще гидрографически соединены между собой, ибо ветвь Луги, Россона (одна из тех рек, которые позволяют искать происхождения русских на берегах Финского залива), поворачивает к западу, чтобы броситься в Нарову близ впадения последней в бухту. Россона менее обильна водой, нежели Нарова, но представляет гораздо большие неправильности в порядке изменения уровня жидкой массы; от её-то наносов и происходят резкия перемены глубины на баре, столь затрудняющие судоходство. Выходя из озера, которое регулирует её течение, Нарова несет чистую воду, несодержащую землистых частиц, и разность уровня между высокой и низкой водой не превышает в ней полутора аршина, тогда как Россона во время половодья поднимается на 5, на 6, даже на 7 аршин выше нормального уровня и, размывая свои берега, уносит в море большие количества песку. В иных местах пришлось сломать стоявшие на берегу здания, так как им грозила опасность быть унесенными вместе с дюнами, на которых они были построены; на одном кладбище берег, подтачиваемый водой, обвалился, и гробы, наполовину высунувшиеся из земли, падали один за другим в реку. Полагают, что, для поддержания на входном пороге Наровы постоянной глубины в 10 футов, необходимо отвести Россону прямо в море посредством независимого устья. После разливов Россоны иногда случается, что бар имеет всего только 5 или 61/2 футов глубины, и тогда даже мелкие суда не отваживаются переходить порог, чтобы войти в Нарову,—реку, глубина которой выше бара не менее 6 саж.; вода при входе становится глубже только по окончании разлива Россоны, благодаря северо-западным ветрам и производимому ими волнению, которое постепенно рассеевает далеко осадки, приносимые этим притоком. С 1764 года пытались-было дать известное направление речному течению и увеличить его размывающую силу при помощи рядов свай и фашинника, но это средство не привело к желанной цели, и Нарвская бухта осталась до сего дня одним из самых опасных пристанищ в этой части морского берега: случалось, что здесь погибало более двадцати судов в одну только бурю. А между тем было бы весьма важно улучшить Нарвский порт, который представляет большие выгоды, как передовой порт Петербурга, с которым он соединен железной дорогой. По наблюдениям, обнимающим 70-летний период, Нарова бывает свободна от льда средним числом на одиннадцать дней больше Невы.

К востоку от Пейпуса встречаем другое большое озеро—Ильмень, в старину Моиск, поверхность которого около 807 кв. верст = 919 кв. кил. (40 верст длины и 30 ширины). Бассейн этот в действительности есть не что иное, как постоянное наводнение, образуемое большим числом рек, которые, соединяясь все в одном месте, не находят достаточно быстрого истечения. С юго-запада в Ильмень впадает река Шелонь, с юга вливается река Ловать, выходящая с озерного плато, которое господствует над долиной Западной Двины; она образует в озере, вместе с реками Полисть и Полометь, аллювиальную дельту, постоянно растущую вследствие отложения новых наносов, где текучия воды меняют русло при каждом новом наводнении; наконец, с северо-восточной стороны в Ильмень изливается другая значительная река, Мста, берущая начало, как и Полометь, в Валдайской сплошной возвышенности, но на восточном скате этих высот, в болотистой местности, откуда выходят также притоки Волги. Понятно, что все эти реки, соединяясь в одном бассейне и принося туда все обломки и землистые частицы, увлекаемые с окружающих холмов, быстро повышают дно озера и изменяют очертания его берегов. Воды Ильменя почти всегда мутны, и глубина их не велика, всего только от 1 до 4 сажен, смотря по местам: в сравнении с большими швейцарскими озерами, много уступающими ему по величине площади, этот резервуар заключает в себе относительно незначительный объем жидкой массы. Река Волхов, через которую вытекает излишек вод этого озера с тинистым дном, носила в старину название «Мутной», и даже по впадении в Ладожское озеро, которого она главный приток, эта река продолжает течь в виде мутной полосы. В своем течении на пространстве около 176 верст, от Ильменя до Ладоги, Волхов должен спуститься с высоты около 60 футов, и при переходе через последнюю преграду или каменистую гряду он, подобно Нарове, образует водопады и пороги: общая высота Гостинопольских порогов около 30 футов, и только плоты да барки особенного устройства могут пускаться через это место реки.

Река Свирь, главный приток Ладоги с восточной стороны, представленная в одной поэтической легенде «сестрой» Волхова, несет в нижнее озеро излишния воды выше лежащего резервуара, Онежского озера, которое, в свою очередь, принимает излишек жидкой массы из некоторых других озерных бассейнов; некоторые из этих резервуаров считались бы во всякой другой европейской стране маленькими средиземными морями; но рядом с такими обширными водными пространствами, каковы озера Ладожское и Онежское, где волны часто бушуют, как в бурном море, и где опасные места должны быть издалека указываемы пловцам маяками, подобными тем, какие воздвигнуты в открытом море, второстепенные озерные бассейны теряют свою важность, и самые очертания их, еще не вполне исследованные, различно изображаются на картах. Онежское озеро очень опасно для плавания судов, по причине многочисленных скал и подводных камней, находящихся в соседстве берегов: говорят, что до работ по расчистке фарватера, предпринятых в 1874 году, ежегодные крушения судов сопровождались гибелью, средним числом, восьмидесяти человек. Однако, это озеро очень глубоко в большой части его бассейна, и около середины его протяжения, вдали от берегов, лот, как говорят, достал дно только на расстоянии 200 сажен от поверхности. Во всей своей северной половине Онежское озеро разветвляется на множество бухт, которые все расположены по линии от юго-востока к северо-западу и продолжаются далеко в сторону Лапландии продолговатыми озерами и реками, следующими в том же направлении, также, как и промежуточные холмы, возвышающиеся футов на 800—1.000. Эти складки почвы, попеременные возвышения и понижения, отчасти наполненные водой, параллельны озерам Финляндии, и ось их ориентирована в том же самом направлении, как и вся юго-западная часть Белого моря, от губы Онежской до Кандалакской. Новейшие геологические исследования констатировали существование в этой области глетчерных полос, начертанных также от северо-запада к юго-востоку, и естественные валы, азары, или по-местному сельги, именно в окрестностях озера Сог, тянутся почти в том же направлении. Однако, некоторые перемещенные морены разветвляются и пересекаются так, что образуют на поверхности равнин настоящие ячеи из камней.

На западе, Сайма, самое большое из финских озер, тоже может быть рассматриваемо как приток Ладожского озера, которому оно посылает свои воды, как и Онежское, посредством реки, имеющей около 200 футов общего падения: это—Wuoxen финляндцев и шведов, Вуокса или Вокса русских; она образует, вскоре по выходе из Саймы, знаменитые водопады Иматра, самые величественные во всем бассейне Невы. Даже в течение настоящего столетия Вуокса переменила русло в нижней своей части, и теперешнее её устье находится верстах в сорока к югу от прежнего. До 1818 года она изливалась в Ладогу у города Кексгольма, которому это соседство реки придавало некоторую торговую важность; но большие дожди прорвали, близ деревни Тайпала, перешеек, отделявший Ладогу от другого озерного бассейна, продолговатой формы, называемого Сувандо, который уже сообщался с р. Вуоксой посредством маленького канала, прорытого по распоряжению финляндского правительства. Эта внезапно открывшаяся брешь, подобно тому, как случилось с озером Гейтиайнен, тотчас же понизила уровень воды в озере Сувандо; его затопленные берега обсохли настолько, что крестьяне окрестных селений получили возможность утилизировать их в виде лугов и пашен; озеро превратилось в реку, и воды Вуоксы, почти совершенно покинув северное ложе, потекли на юго-восток по новому руслу. Впрочем, весьма вероятно, что в предшествовавшую геологическую эпоху озеро Сувандо было уже устьем Вуоксы, так как бассейн его имеет форму древнего речного потока.

Ладожское озеро, один из наилучше изученных пресноводных бассейнов в России и даже во всей Европе, прежде было, без сомнения, так же, как Онежское и Чудское, гораздо обширнее, чем в наши дни, ибо полуденные его берега, низменные и почти безлесные, состоят из перемещенных земель, глины, песку и гравия, которые содержат в огромном множестве эрратические камни всевозможной величины—от больших глыб до мелкого булыжника. От этих низменных южных берегов ложе Ладоги спускается нечувствительным скатом к глубоким водам, над которыми высятся гранитные утесы северного берега. Таким образом, общая форма бассейна вполне соответствует понятию, которое о нем составил бы моряк при первом взгляде, по общему виду берегов. В соседстве некоторых скалистых островов лот находит дно лишь на глубинах 50 или 70 саж. Самая значительная глубина, к западу от Валаамских островов, равна 122 саженям; но средним числом толщину слоя воды определяют только в 50 сажен, что дало бы для всего бассейна приблизительный объем, в 24 раза превосходящий вместимость Женевского озера. Вот числовые данные, относящиеся к главным озерам, воды которых изливаются в Финский залив

| Озера | Высота положения | Площадь | Глубина, сажен | Приблизительный объем, куб. саж. | ||

| кв. кил | кв. в. | наиб. | средн. | |||

| Ладожское | 59 ф. | 18.130 | 15.923 | 122 | 50 | 200.000 м. |

| Онежское | 237 ” | 9.752 | 8.569 | 200 | 80 | 172.000 ” |

| Чудское | 95 ” | 3.513 | 3.087 | 10 | 41/2 | 3.500 ” |

| Ильмень | 158 ” | 919 | 807 | 4 | 1 (?) | — |

Впрочем, количество воды в Ладожском озере значительно изменяется по временам года и по годам, ибо впродолжении четырнадцати лет, в которые производились наблюдения, разность между высокими и низкими водами достигала 7,3 фут., что представляет объем в 33 куб. версты. Валаамские монахи утверждают, на основании местного предания, которое, впрочем, не опирается ни на какое ценное свидетельство, что уровень вод в Ладоге попеременно повышается и понижается из века в век.

Хотя в Ладожский бассейн изливаются также и мутные воды, каковы, например, воды главного его притока, Волхова, однако, вода этого озера вообще так чиста и прозрачна, что на глубине 2 или 3 сажен можно совершенно отчетливо различать самые мелкие предметы, лежащие на дне. Вода эта очень холодна во всякое время года, исключая только августа: в этом месяце температура верхнего слоя может подняться в исключительных случаях до 10 или 12 градусов стоградусного термометра; но даже в июле вода еще так холодна, что никто не решается пить ее. В половине мая, когда лед только что растает, вода на поверхности бывает средним числом не более как на 2 градуса выше точки замерзания; обыкновенно разность температуры между поверхностной водой и нижними слоями не достигает даже одного градуса: вода на глубинах даже несколько менее студена зимой, когда лед расстилается по озеру сплошной необозримой плитой. Занимая положение немного южнее, а главное—далее к западу, где сильнее проявляется влияние морского климата, Ладога не бывает скована льдом впродолжении столь значительной части года, как Онежское озеро. Средняя продолжительность пребывания под льдом для последнего из этих резервуаров исчисляется в 156 дней, тогда как глубокия воды северного бассейна Ладоги бывают обыкновенно покрыты льдом только четыре месяца; они никогда не облекаются твердой корой ранее половины декабря, хотя южная часть озера, более мелководная и усеянная песчаными мелями, покрывается льдом иногда уже с конца октября. В некоторые годы, середина озера совсем не замерзает. Ледяная кора бывает тем толще, чем многочисленнее были перемены зимней погоды, морозы, чередующиеся с оттепелями, сообщают льду большую толщину, чем долгая стужа, продолжающаяся однообразно через всю зиму. Это явление происходит оттого, что льды переменчивых зим состоят из неравных кусков, которые были разорваны ветром и затем снова слепились в неправильные массы, в причудливые скопления, особенно в соседстве подводных скал. Близ острова Валаама наблюдали груды нагроможденных в беспорядке льдин, поднимавшиеся на высоту от 10 до 11 сажен и представлявшие издали вид холмов из выветрившихся сланцев. Понятно, что обломки, примерзшие ко льду около берегов, песок или булыжник, переносятся таким образом на большие расстояния и отлагаются на берегу в нескольких десятках сажен выше первоначального их местонахождения.

Несмотря на ледяной покров, расстилающийся каждый год над Ладожским озером, глубины его вод содержат еще достаточно воздуха, чтобы сохранить свое население, состоящее из разных пород рыб и других животных. Один вид тюленя,—впрочем, тот же самый, который водится в озерах Онежском и Чудском,—живет также в Ладоге и появляется зимой на отдельно плавающих льдинах или на краях трещин, образующихся в кристаллической коре: этим-то случаем и пользуются охотники, чтобы бить зверя, из которого они вытапливают сало, и кожа которого идет на выделку чемоданов и ранцев; в зимнюю пору за тюленями гоняются также голодные волки, которые смело пускаются на льдинах до самой середины озера. Некоторые из мелких животных видов, обитающих в глубинах Ладоги, напоминают, как и тюлень, о существовании в древности соединительного пролива между открытым морем и заливом соленой воды, который впоследствии сделался большим пресноводным морем России. Один из этих микроскопических организмов Ладоги (Compylodiscus radiosus) до сих пор найден только в этом озере и в водах Мексиканского залива, близ Вера-Круца

Ветры, дующие на Ладожском озере, поднимают иногда бури, сопровождаемые, как бури на море, пересечениями встречных валов, движениями зыби,—волнами, идущими со дна. Но это не единственные перемещения озерных вод: жидкая масса Ладоги во всем её объеме, отчасти, может быть, под влиянием рек, впадающих в бассейн, испытывает постоянное круговращение, следуя от юга к северу у восточных берегов и от севера к югу у берегов западных. Кроме того, понижение уровня вод происходит во всей области, соседней с каналом, через который они вытекают к морю, ибо уровень Ладожского озера, как показали измерения, произведенные зимой астрономом Шубертом, средним числом, на 60 слишком футов выше уровня моря, и река, уносящая излишнюю воду в Балтику, проходит лишь незначительное протяжение до впадения в Финский залив. Без сомнения, это—настоящая река, если сравнить ее с истоком Меларского озера, который находится напротив неё, по другую сторону Балтийского моря, и на берегах которого также построена столица государства: по выходе из Меларского озера, стокгольмский поток пробегает всего лишь несколько сот метров до вступления в залив моря, тогда как Нева имеет около 53 верст длины, от Ладожского озера до Кронштадской губы. Тем не менее, Нева, как река, находится еще в периоде образования; в сравнении с озером, из которого она вытекает, и с озерами, посылающими ей через Свирь и Вуоксу излишек своей жидкой массы, она является, по количеству воды, маловажной рекой; ей нужны еще многие тысячи веков, чтобы образовать правильные долины на всем протяжении бассейна, от северных истоков, в Валдайских горах и соседних плоских возвышенностях, до устьев, впадающих в Кронштадскую губу. Почва этой области России, в большой части каменистая, доставляет водам рек лишь незначительную пропорцию обломков и землистых частиц; за исключением области Ильменя, почти все реки этого бассейна имеют чистую воду, благодаря своим каменистым руслам и многочисленным озерным резервуарам, через которые они протекают.

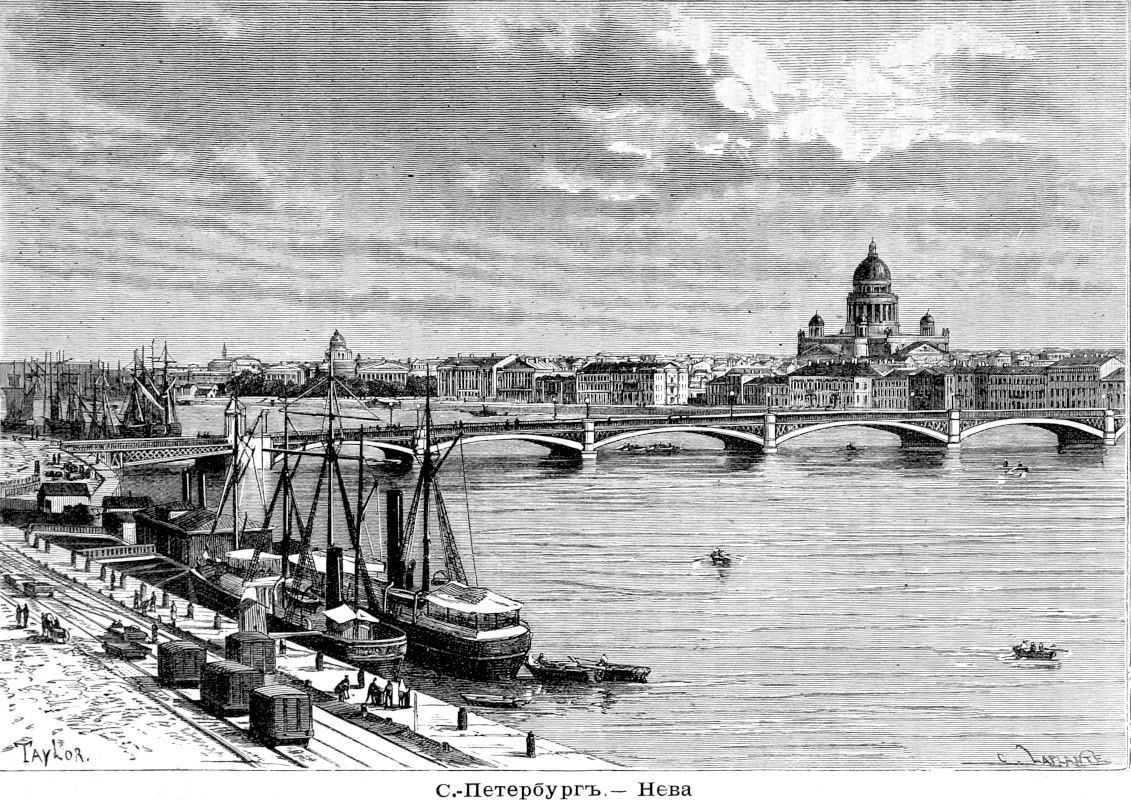

Нева, имя которой произошло от Нево, древнего названия Ладожского озера, по объему воды принадлежит к числу больших рек Европы: средний сток её, или количество воды, протекающей в секунду, исчисляют в 102.550 или 103.250 куб. футов, так что, следовательно, она превосходит Рону и Рейн по массе своих вод и вне России уступает в этом отношении только одной европейской реке—Дунаю: поток её настолько многоводен, что изменяет в пресноводный бассейн всю восточную часть Финского залива, простирающуюся далее острова Котлина. Ширина Невы различна, от 120 до 600 саж., и пароходы, поднимающиеся и спускающиеся по течению реки, находят обыкновенно от 6 до 10 фут. воды на выступах дна; однако, подобно другим рекам, впадающим в Финский залив, она образует пороги, и в некоторых местах по ней могут проходить только плоскодонные суда. В той части течения, которая проходит через Петербург, река имеет от 3 до 7 сажен глубины, тогда как впереди дельты, при впадении в залив, каждый из рукавов, Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невка, отделен от моря барами и песчаными мелями, через которые не могут переходить суда, имеющие более 61/2 футов водоуглубления. Впрочем, так как река несет лишь весьма незначительное количество мути, то отлагающиеся в устьях осадки очень медленно распространяются по водам моря, и фарватеры долгое время сохраняются в одном и том же направлении: с 1718 по 1834 г. общее приращение дельты вследствие отложения речных наносов составляло только 585 десятин, так что, значит, среднее годовое увеличение представляет только около 5 десятин, или пояс шириною в 61/2 фут для всего фронта дельты. Толщина слоя аллювиальных земель всего только с небольшим 11 сажен, как доказало бурение артезианского колодца, нисходящего на 93 сажени, до слоя воды, которая течет под землей на пластах финляндского гранита. Вода этого колодца, вытекающая в виде столба в 30 футов высоты, содержит примесь минеральных веществ, подобных тем, какие находятся в крейцнахских источниках.

Благодаря Ладожскому озеру, которое служит регулятором реке, разность уровня между высокими и низкими водами незначительна: разливы Невы не были бы опасны, если бы западный ветер, дующий прямо против её устьев, не задерживал и не гнал иногда воду обратно, образуя род подвижной запруды, которая могла бы потопить весь Петербург, если бы этот ветер продолжался с одинаковой силой несколько дней сряду; во время наводнения 7 ноября 1824 г. вода в реке поднялась слишком на 2 сажени выше уровня моря и залила почти все части столицы; в 1879 году, воды Невы, задержанные западным ветром, опять поднимались почти до такой же высоты. Обыкновенно поверхность реки возвышается над поверхностью залива не более, как на 1 фут (30 сантим.); в апреле, общее падение, на пространстве от Петербурга до Кронштадтских вод, составляет только 11/2 д. (4 сантим.). Подобно западным ветрам, вскрытие реки и ледоход тоже иногда бывают опасны для прибрежных жителей Невы; однако, опасность в этом случае происходит не от льдов, сравнительно не очень толстых, которые образуются на быстрых водах реки, а от ледяных масс Ладоги: их ломающиеся куски теснятся в русле реки, громоздятся друг на друга, скопляются на поворотах, ударяясь о берега, и разрушают набережные. По среднему выводу из наблюдений за 150 лет, Нева бывает покрыта льдом 138 дней в году; но колебания этого периода весьма значительны: между тем, как в 1822 г. река оставалась под ледяным покровом только 87 дней, в 1852 г. период пребывания под льдом продолжался 194 дня.

Бассейн Невы, через который проходит, в самом Петербурге, шестидесятый градус широты, то-есть идеальная линия, вдвое более удаленная от экватора, чем от полюса, находится частию в холодных областях, где жизнь природы кажется почти совершенно прекращающейся впродолжении целой половины года. Изотермическая линия 3 градусов, которая следует параллельно морскому прибрежью Финляндии, на небольшом расстоянии внутри страны, пересекает Ладожское озеро на востоке от столицы, затем направляется на юго-восток к центральной России и Туркестану; точно также изохимена, или линия равной зимней температуры, показывающая 7 градусов ниже точки замерзания, проходит в непосредственном соседстве Петербурга, после чего заворачивает почти прямо на юг, к степям, прилегающим к Черному морю.

В этом суровом климате большое число растений умеренного пояса может родиться и развиваться только благодаря исключительному уходу; туземная растительность, состоящая единственно из видов, выносящих зимние морозы, весенние заморозки и оттепели, представляет крайне однообразную и скудную флору, исключая теплиц, где растения прозябают в искусственном климате, создаваемом садовником. Дуб, который мы находим в Швеции даже под широтой города Гефле и который растет в прибрежном поясе полуденной Финляндии, не встречается, в диком состоянии, в лесах Ингрии и растет естественно лишь к востоку от озера Ильмень, на берегах реки Мсты. Точно также там только в садах городов, загородных дворцов, богатых имений или монастырей можно видеть деревья, придающие лесам умеренной Европы их своеобразную физиономию: тополь, вяз, клен, ясень. Пихта и лиственница также не встречаются в диком состояния; вообще здесь не увидишь других древесных пород, кроме березы, ольхи, осины, ив и рябины, да двух хвойных—ели и сосны. Что касается культурных растений, то между озерами Ладожским и Онежским проходит северный предел самого важного, для пропитания человека, хлебного злака—пшеницы.

Понятно, что эти негостеприимные области, поставленные в столь неблагоприятные климатические условия, не могут быть густо населенными, и нельзя не признать одним из замечательнейших явлений современной истории тот факт, что город, основанный среди этих пустынь, в таком же расстоянии от полюса, как Лабрадор и оконечность Гренландии или Камчатка, мог, однако, благодаря выгодам торговли и политической централизации, привлечь в свои стены сотни тысяч жителей. Но пока туземцы должны были довольствоваться местными источниками пропитания, как звероловы, рыболовы или землепашцы, в области великих озер не могли возникнуть города, а жившие в ней племена оставались без национальной связи, почти неведомыми друг другу. Известно, однако, что эти страны были обитаемы уже со времен очень отдаленной древности, как о том свидетельствуют остатки человеческого искусства, относящиеся к каменному веку и которые открыты даже на берегах Онежского и соседних с ним озер. Каменный вал, сложенный из больших, грубообтесанных камней, близ маленького озера Лужанд, на юго-востоке от Онежского озера, тянется слишком на две с половиной версты в длину; но пока еще неизвестно, к какой национальности принадлежал народ, построивший эту стену, так как в соседних могилах не нашли человеческих костей. Могильные курганы, встречающиеся на юго-западе от Онежского озера, в соседстве реки Свирь, заключают в себе скелеты двух различных типов—один короткоголовый, другой чисто-африканский, длинноголовый и косочелюстный.

Великоруссы, постепенно распространяющиеся в крае, занимают теперь почти весь бассейн Волхова и уже на многих пунктах переступили за свои пределы первых исторических времен—озеро Пейпус и реки Нарову, Неву, Свирь. Однако, в их этнографической территории остаются еще островки и архипелаги финского населения. В бассейне Мсты, также, как на возвышенностях, над которыми с восточной стороны господствуют вершины Валдайского плоскогорья, живут финны, карелы, потомки инородцев, переселенных туда Петром Великим; им, вероятно, предшествовала «белоглазая Чудь»—«чудные люди», «чудища», «чужие», останки которых находят в могильных холмах страны. К востоку от Нарвы другие инородцы сохранили финское название «Воть» или «вотены»; оно некогда принадлежало целому народу, занимавшему обширную область (Вотскую землю) и стоявшему уже около девятого столетия на довольно высокой степени гражданственности: Ивановский исследовал в тех местностях более 8.000 курганов, по большей части маленьких и бедных остатками древности; две тысячи черепов, извлеченных из этих могил, повидимому, принадлежали людям урало-алтайской расы. На западном берегу Онежского озера, равно как и далее на юг, между Ладогой и Белоозером, живет племя Весь или северная Чудь, образующее там и сям отдельные группы и общая численность которого определяется различно, от 12.000 до 25.000 душ. Язык их очень любопытен по своим архаическим формам. Впрочем, они быстро обрусевают; во многих из селений русский язык преобладает, или по крайней мере, к местному наречию примешано множество славянских слов. Большинство женщин этой страны лучше сохранило свой родной язык, чем финский тип; по словам Майкова, между ними мало встретишь таких, которые имели бы косо лежащие глаза, свойственные монгольскому типу, и многие из них отличаются красотой чисто «новгородской». Почти все представители племени Весь—брахицефалы (короткоголовые), а рост их выше среднего роста жителей России собственно. Судя по названиям домашних животных, по словам, относящимся к земледелию, и терминам, употребляемым для обозначения железа, золота и цинка, просветителями Веси были русские, шведы и литовцы. Финские туземцы верят еще в домашних богов; при переселении в новый дом, они приносят головню со старого очага и кладут потихоньку кусок хлеба под печку: если петух не поет при входе в новое жилище, это считается знаком, что жертвоприношение не принято, и что домовой относится враждебно. Любимый напиток Веси—отвар из свеклы, очень приторный и неприятный для непривыкшего вкуса цынга производит между туземцами этого племени большие опустошения, что приписывают отсутствию капусты и луку на их столах, но что объясняется гораздо проще недостаточностью их пищи.

Что касается финнов-ингаров или ингров, которые дали свое имя Ингрии или Ингерманландии (Ижорская земля), где находится столица, то они перестали существовать, как отдельная народность; но потомки финнов, более или менее смешанные, населяют еще в значительной части пояс прибрежья, заключенный между дельтами Наровы и Невы, и всю территорию, окружающую с запада, с севера и с северо-востока воды Ладожского моря. Туземные жители окрестностей Петербурга, среди которых находятся колонии шведов, потомков прежних завоевателей края, и немецких земледельцев, призванных русским правительством,—по происхождению, как кажется, довольно близко подходят к тавастам, или западным финляндцам; они известны под общим именем чухон или чухонцев. Подобно своим соседям, ижорцам, живущим по речке Ижоре, небольшому притоку Невы, они отличаются от большей части других финнов маленьким ростом, коренастым телосложением и почти все—отталкивающею нечистоплотностью. На берегах Ладожского озера население совершенно карельское. Здесь мы уже в самой Финляндии, даже на тех берегах озера, которые находятся по сю сторону административных границ нынешнего великого княжества. Острова этого внутреннего моря населены финнами и русскими; но последние еще недавно до такой степени утрачивали свою национальность, что почти совершенно забыли свой родной язык: в этом случае мы видим пример того, что арийцы мало-по-малу ассимилируются урало-алтайцами. Впрочем, многие из так называемых русских в стране вокруг великих озер, может быть, суть не что иное, как карелы: по наблюдениям Кастрена, черты лица у них резче обрисованы, кожа белее, глаза и волосы светлее, чем у настоящих славян; очевидно, в тех местах, куда русские приходили по-одиночке, а не сплоченными группами, происходило смешение племен. Большая часть обычаев тоже финского происхождения, и некоторые из них свидетельствуют о живучести языческих обрядов и нравов. Упрямые характером, упорные в понятиях, карелы изменяются очень медленно, так что про них сложилась даже поговорка: зажги карела, он и в три года не сгорит! Финны Олонецкой губернии еще в семнадцатом столетип переживали свой каменный век: они закалывали животных ножами, сделанными из камня, которые, после употребления, становились для них предметом обожания, святыней. В северной части Ладожского озера, на острове Маншин-Сари, на холме стоит часовня пророка Илии, к которой крестьяне (впрочем, все ревностные православные) собираются каждый год в первое воскресенье после Ильина дня, чтобы совершать жертвоприношения, как в древние, языческие времена. Предки их закалывали для этой цели лося или красного оленя; но так как эти животные перевелись в стране, то ныне их заменили быком, которого крестьяне и убивают на рассвете дня, посвященного празднеству. Мясо заколотого животного разрезывается на куски, варится в больших котлах, затем съедается верующими: благодаря такой священной трапезе, пророк, по их убеждению, будет охранять стада от всякой заразы. Карелы берегов Ладожского озера также стараются отвратить эту беду, то-есть болезни на скоте, прибегая к окуриваниям при помощи костра, зажигаемого трением двух кусков дерева, или бросая в яму живых животных, лошадь, собаку, кошку и петуха.

Славяне Олонецкой губернии, подобно малороссам, сохранили большое число эпических песен, известных в крае под названием «старин», и русские ученые сделали в тех местах находки не менее важные, как и находки рун, сделанные Кастреном и Ленротом у финнов той же страны: в два месяца акад. Гильфердинг собрал семьдесят таких рассказов в Олонецкой губернии. Рассказчики этих былин встречаются во всех профессиях; некоторые женщины тоже рассказывают нараспев эти «старины», но большинство знает их гораздо менее, нежели мужчины, а в южной части края обычай позволяет им петь только специально «женские старины». Впрочем, и ныне образуются новые «старины»; а в одной былине признали сербскую песню, которую грамотные рассказчики приспособили к употреблению своих слушателей. Любовь к печальным песням более развита в этом крае и на покатости Белого моря, чем во всякой другой части России, и невеста, хотя жизнь её в родительском доме далеко не сладкая, перед свадьбою по целым неделям вопит и поет жалобные песни. Старые поверья и обряды, очевидно, в значительной степени карельского происхождения, сохранились до сих пор в сельском населении Олонецкой губернии. Там еще почитают священные деревья; на крестах могил вешают приношения, преимущественно куски холста или какой-нибудь материи, и покойники приглашаются принять участие в трапезе; даже приготовляют попрежнему в избе постель для переселившагося в вечность. Когда у крестьян выходит спор из-за границ их полей, они выбирают посредника или третейского судью, который покрывает себе голову землей и идет по полю: его шаги и проводят межу: так решила «мать-сыра земля», говорят спорящие. В отношении промышлености, олонецкое население одно из самых отсталых во всей России. Для обработки полей оно до сих пор употребляет самые первобытные орудия—доски и палки, различно прикрепленные одна к другой. Впрочем, и то сказать—хлебопашество никогда не может быть сколько-нибудь верным источником пропитания в стране, где «весенние» холода продолжаются иногда до июля, а «осенние» заморозки начинаются уже в августе. В последние времена сибирская язва, свирепствующая во всех болотистых местностях, истребила большую часть скота этих несчастных жителей. Звериный промысел, прежде очень прибыльный, дает ныне скудную добычу, потому что бобер и соболь исчезли из этой страны, да и рябчик, еще недавно водившийся в большом количестве, теперь с каждым годом становится все реже и реже. На ярмарке в Шунге, близ Повенца, в 1862 году, было продано разного пушного товара на сумму 138.000 руб„ а в 1869 г. уже только на сумму 31.000 руб. Из больших диких животных остался только медведь, опасный сосед, который пожирает домашний скот и опустошает поля, засеянные овсом: в конце лета и осенью крестьяне боятся даже послать стадо в поле. Вдобавок все, что мужики могли бы заработать, принадлежит заранее купцам, которые платят за них подати, доставляют им за огромные проценты порох для охоты, снаряды для рыбной ловли и хлеб для дневного пропитания. «Там, где я поселился (говорил один лесопромышленник), мужик песни не запоет».

С самого начала русской истории мы видим попытки славян основать в бассейнах Наровы и Невы большие рынки для торговли с прибалтийскими странами. Изборск, куда, по словам летописи Нестора, в 862 году пришел княжить варяг Трувор, брат Рюрика, и который вскоре должен был уступить свою роль Пскову, был одним из этих складочных пунктов славянских народностей: однако жители его, кривичи, слишком слабые, чтобы отвоевать у эстов, скандинавов или рыцарей Меченосцев устья Наровы, никогда не могли придать первостепенного значения своему городу. Теперь это—простое село, где только кое-какие развалины напоминают о древнем городе, разрушенном Меченосцами. Верстах в тридцати к востоку от Изборска лежит Псков, прежде Плесков (от слова плес), сделавшийся независимым от Новгорода Великого в четырнадцатом столетии; в начале это был только пригород и посредник этого города в его торговле с немецкими портами, но впоследствии ему удалось завязать непосредственные сношения с западными рынками, с Ганзейским союзом и завести собственные конторы на берегах Балтики для продажи лесного материала, зерновых хлебов, льна, сала, дегтя и других произведений России. В пятнадцатом веке Псковская республика достигла высшей степени своего торгового процветания, и говорят, что в то время она имела до восьмидесяти тысяч жителей; сохранившаяся ограда свидетельствует о тогдашнем величии города. Но в 1510 году, при Василии III, самостоятельность этой вольной общины была уничтожена, и вечевой колокол, созывавший народ на собрания, перестал звонить в её башне у собора св. Троицы: он был снят и увезен к московскому царю. Подпав под владычество москвитян, Псков, лишенный лучших, наиболее деятельных и богатых граждан, которые были высланы сотнями семейств в другие московские города, утратил свое важное торговое значение и пришел в упадок, запустение воцарилось в его прежде многолюдных стенах; в начале настоящего столетия, в 1803 году, население его не достигало даже 6.000 душ. С той поры город опять поднялся мало-по-малу, не только благодаря своей роли административного центра губернии, но главным образом по причине своего счастливого положения на реке Великой, в нескольких верстах выше впадения её в Псковское озеро, южную оконечность Пейпуса. Это географическое положение делает его естественным складочным местом всей верхней области до водораздела Западной Двины. К достопримечательностям города принадлежит собор св. Троицы, старинные дома и остатки каменных стен с башнями, которые выдержали двадцать шесть осад.

Ниже Пейпуса, Нарва занимает местоположение, соответствующее положению Пскова выше этого озера. Река Нарова, вытекающая из Чудского озера, образует близ этого города водопад: в этом месте естественно находился порог между речным и морским судоходством; но, благодаря своим высоким, крутым берегам, это место было более всякого другого удобно для основания крепости, и нередко война разоряла город, уничтожая богатства, накопленные торговлей. Нарва часто подвергалась осадам, часто доставалась в руки неприятеля; под её стенами Карл XII одержал победу над русской армией, вдесятеро превосходившей числом его войска. Находясь в соседстве таких сильных крепостей, как Свеаборг и Кронштадт, Нарва имеет ныне лишь весьма второстепенную стратегическую важность, и её укрепления, так же, как укрепления Ивангорода, лежащего напротив, на правом берегу реки, были упразднены, но не разрушены. Некоторые старинные здания Нарвы, старая биржа, базар, теперь пустынный, свидетельствуют о торговой деятельности, которая некогда господствовала в этом городе, сохранившем средневековой характер; но, по всей вероятности, в ту эпоху бар реки, находящийся верстах в 12 ниже города, представлял судам более глубокий и более удобный проход, нежели в наши дни; теперь он покрыт слоем воды толщиною от 8 до 10 футов и часто переменяет место. Однако и ныне еще население Нарвы, состоящее наполовину из немцев, ведет довольно значительную торговлю (ценность ввоза в 1894 г.—61/4, вывоза—1 миллион. руб.). Выше города, мельницы и обширная суконная и хлопчато-бумажная фабрика (Кренгольмская мануфактура) пользуются, посредством вырытых в скале каналов, движущею силою водопадов. Псковская губерния из всех губерний России производит наибольшее количество льна (от 13/4 до 21/3 миллионов пудов).

Города и местечки бассейна Невы сгруппированы преимущественно в южной части страны, где климат сравнительно теплее и где почва не отказывает человеку в пропитании. Там находятся: Торопец, на плоской возвышенности, усеянной озерами и лесами: Великия-Луки, на Ловати, в том месте еще маленькой речке; Холм, где Ловать уже является значительной рекой, и, в долине реки Шелонь, посад Сольцы, производивший оживленную торговлю льном до открытия железной дороги. Во всей этой области часто находят в земле древние монеты, арабские, англо-саксонские и франкские, относящиеся к седьмому и до одиннадцатого века,—доказательство значительной торговли с Востоком и Западом; но византийские деньги встречаются очень редко. В особенности Торопец, лежащий на историческом пути из Новгорода в Смоленск и Киев, играл важную роль в древней русской конфедерации; даже до конца восемнадцатого столетия этот город вел значительную торговлю с Германией, вероятно по причине его положения на границе с Литвой, входившей в то время в состав Польского государства. К югу от озера Ильмень, на последних возвышениях местности, господствующих над аллювиальной равниной, где соединяются Ловать, Полисть и некоторые другие реки, стоит цветущий город Старая-Русса, город действительно древнего происхождения, хотя, впрочем, никогда не игравший большой политической роли. Во времена могущественного новгородского народоправства он обязан был своим важным значением главным образом обильному соляному источнику, который позволял ему снабжать солью многолюдный Новгород. Когда последний утратил свою самостоятельность и торговлю, то вместе с ним пришли в упадок и все окружающие его города; разработка старорусской солеварни прекратилась, и только в прошлом столетии стали опять утилизировать ее: источник и артезианский колодец, пробуренный в соседстве его, давали (до 1870 г.) казне ежегодно около 150.000 пудов соли. Старая-Русса, соединенная ныне рельсовым путем с Николаевской железной дорогой, приобрела в последнее время значение преимущественно благодаря своим целебным источникам, и больные из Петербурга и других мест приезжают тысячами лечиться её минеральными водами.

Новгород, ныне второстепенный губернский город, был некогда могущественным и многолюдным городом, который называл себя «Господин Великий Новгород», и владения которого простирались за Уральские горы. Он был для России, как мы видели, если не столицей, как Москва или Петербург, то по крайней мере главным посредником в торговых сношениях с западноевропейским миром. Построенный на обоих берегах Волхова, в нескольких верстах ниже выхода реки из озера Ильмень, этот город есть не только естественное складочное место всей верхней области, но был также в прежнее время, когда еще искусственные дороги не заменили речных путей, одною из главных станций великого водного пути, ведущего из Балтики в Черное море: он лежал, по выражению русских летописей, на дороге «из Варяги в Греки» и вместе с тем на пути из Азии в Европу через Волгу и Балтийское море. В эпоху постоянных войн, для торгового города было, конечно, немаловажной выгодой занимать географическое положение, избавлявшее его от набегов скандинавских или германских пиратов; с другой стороны, и татары, опустошавшие всю восточную и южную Русь, не могли добраться до этого города. Окруженный густыми лесами и топкими болотами, Новгород был гораздо более безопасен от всяких нападений, чем города морского прибрежья. Кажется, впрочем, что местоположение, где ныне находится Новая Ладога—при впадении Волхова в пресноводное внутреннее море, представляло не меньшие удобства, чем местоположение Новгорода; но рынок славян естественно должен был основаться на славянской земле, а окружность Ладожского озера во все продолжение средних веков была населена карелами и другими чудскими племенами.

Старый или первоначальный город, которому впоследствии наследовал «Новый Город», находился в непосредственном соседстве озера Ильмень, на террасе, высотою около 65 футов, окруженной со всех сторон текучими водами и болотами: он и до сих пор известен под именем Городища, или «Древнего Города». Эта терраса представляла естественную крепость, и легенда, которая, впрочем, была выдумана учеными историками новейшего времени, утверждает, что замок Рюрика возвышался на этом месте. Но плато Городища не было достаточно обширно, чтобы вместить значительное население, и «Новый Город» выстроился верстах в двух ниже, на другом возвышенном берегу Волхова. Это и есть тот город, который сделался центром политического могущества в северной России, и который оспаривает у Киева право называться «колыбелью русской державы». Ведя непосредственно торговлю с ганзейскими городами, он сначала имел свои конторы в Висби, столице Готланда, потом главные его сношения установились с Любеком, а через этот город и со всей ганзейской линией. Мало-по-малу немцы сделались через Новгород господами всего внешнего торгового обмена тогдашней России; сам же Новгород завладел всей внутренней торговлей, и через посредство своих многочисленных колоний, посылаемых на северо-восток, в «заволоцкия земли», на берега Белого моря и даже в Западную Сибирь, сделался сюзереном обширной территории, равнявшейся по пространству всей Западной Европе. Кроме того, он был, вместе с Псковом, главным средоточием ремесл, искусств, образованности, религиозных рационалистических сект. «Кто против Бога и Великого Новгорода?» повторяла хорошо известная поговорка. Новгородцы выбирали себе князей, главная обязанность которых состояла в защите от внешних врагов; но как только народное собрание, или вече, было недовольно человеком, которому оно вверило власть, оно «кланялось ему и показывало путь» из Новгорода, говоря: «мы не хотим тебя! ступай от нас добром, а не то прогоним тебя». Сильный грамотою Ярослава Мудрого, которая дала ему независимость и самоуправление и которую он хранил, как драгоценнейшее свое достояние; сильный в особенности материальной независимостью, которую давали ему его богатства и его вооруженные граждане,—Новгород долго жил как самостоятельная республика, свободная политически, но беспокойная внутри и часто разделенная на соперничествующие партии. Граждане не были равны, и в то время, как «белые» или «вящшие люди», то-есть привилегированные (бояре и богатые купцы), постоянно враждовали между собою, так называемые «черные люди», или простой народ, работали на всех. В половине пятнадцатого века, когда нужно было защищаться против Московского государства, уже могущественного, Новгород быстро потерял свои северо-восточные колонии, слишком отдаленные, чтобы можно было своевременно подать им помощь, и соединенные тогда уже с Московским государством через Устюг и течение Вычегды; затем пал и сам Новгород, и дальнейшая история его представляет лишь ряд поражений и бедствий. В 1471 году войска его были побеждены русскими и татарскими силами Москвы, к которым присоединился и завистливый Псков, восставший, по приказу великого князя, против своего старшего брата; в 1478 году вече было уничтожено, вечевой колокол и посадница Марфа Борецкая отвезены в Москву, новгородцы должны были принести присягу самодержавному великому князю, как своему полновластному государю, и донос сделан обязательным. В следующем году подозреваемые граждане были казнены, и тысячи семейств отправлены в московские земли. В 1497 году казни возобновились, и опять более тысячи семейств были осуждены на изгнание. В шестнадцатом столетии новгородское население было уже почти все истреблено и частью заменено поселенцами из московских областей; однако, Иван IV заподозрил верность новгородцев, и нигде он в такой мере не заслужил данное ему прозвище «Грознаго», как в Новгороде, во время совершенного им там страшного разгрома. Если верить свидетельству летописца, «благочестивейший царь» лишил жизни в Новгороде шестьдесят тысяч человек: каждый день, впродолжении пяти недель, бросали в Волхов по нескольку сот граждан с женами и детьми, и чтобы никто не мог спастись, ратные люди ездили в лодках и кололи тех, которые всплывали наверх; река была запружена трупами, и с той поры, как говорит предание, вода более не замерзает в месте, где производилось это поголовное утопление.

Однако, истребитель Новгорода, желая продолжать торговую деятельность новгородцев, хотел вступить в прямые сношения с Европой; но, уничтожая население старых торговых городов, опустошая их области, где две-трети сел и деревень перестали существовал, москвитяне сами себя лишили элементов, необходимых для непосредственной торговли с Западом. Московское царство должно было с радостью принять англичан, которые приходили со своими товарами отдаленным путем через Ледовитый океан в Белое море, и которым Иван Грозный даровал грамоту на свободную, беспошлинную торговлю в своем государстве; даже позднее, Густав Адольф, король шведский, воскликнул однажды: «Россия теперь окончательно отрезана от Балтийского моря». В семнадцатом столетии Новгород еще раз подал признак жизни: он восстал, но вскоре был приведен в повиновение, и теперь не осталось ничего от древнего национального духа, кроме народных поговорок, направленных против москвитян. В наши дни этот город уже не лежит на великом пути международного обмена, как в старину; он был оставлен далеко в стороне от главной русской железной дороги, идущей из Петербурга в Москву, и соединен лишь ветвью с железнодорожной сетью: таким образом он остается вне торгового движения современной России. Те из его купцов и ремесленников, которые еще оставались в семнадцатом веке, были одним из первых элементов населения новой столицы, основанной на устьях Невы.

Новгород, где некогда было скучено по меньшей мере 50.000 или 60.000 жителей,—четыреста тысяч, если верить преданию,—занимает ныне гораздо меньше места, чем в старину, и монастыри, стоявшие прежде внутри городской черты, находятся теперь далеко за городом, в окрестностях. Но две главные части древнего города—стороны: Торговая и Софийская, или Кремль, разделенные Волховом, существуют и до сих пор. На Софийской стороне находятся памятники древности и величия Новгорода. Кремль, крепость, некогда столь обширная, что заключала в себе 18 церквей, 150 домов, 40 купеческих контор, есть древний Детинец, первый камень которого,—на это указывают самое название и пример сербского Детинца,—был, может быть, положен на живого младенца, согласно религиозному обычаю, практиковавшемуся многими средневековыми архитекторами. Собор св. Софии, или Премудрости Божией, возвышающийся в акрополе Кремля, сохранил несколько гробниц новгородских святых и героев, свои интересные фрески двенадцатого столетия, свидетельствующие о более свободном искусстве сравнительно с церковной живописью восточной России, и свои многочисленные иконы старинного письма, которое в отношении изображения священных лиц и событий согласуется с обрядностью «староверов». Подобно церквам общин Франции и Бельгии, Софийский храм содержит, между своими сокровищами, также приношения старинных ремесленных корпораций. На площади перед собором стоит памятник, напоминающий легенду о Рюрике, гранитная масса в форме шара (изображающая Российскую державу), на верху которого представлен ангел, осеняющий крестом коленопреклоненную Россию, а внизу, на подножии, расположены, вылитые из бронзы, фигуры важнейших исторических деятелей на всех поприщах государственной жизни, начиная с Рюрика. Этот памятник воздвигнут 8 сентября 1862 г., в память «совершившагося тысячелетия Всероссийского государства».

К востоку от Новгорода, на верхней Мсте, которая в этом месте огибает Валдайскую возвышенность, расположен город Боровичи, служащий с самых первых времен русской истории естественным посредником речной торговли между бассейнами Волхова и Волги. Близ этого города, Мста образует ряд порогов, общая высота которых около 200 футов на расстоянии 30 верст; он отчасти населен лоцманами, которые проводят барки и плоты через опасные места; несмотря на то, здесь каждый год бывает много несчастных случаев: так, в 1857 году шестьдесят судов разбились о подводные камни. Боровицкие пороги сделали этот город складочным местом для товаров, перевозимых по Вышневолоцкому пути, с очень оживленными ярмарками, и быстрины приводят в движение колеса нескольких фабрик. Кроме того, г. Боровичи известной долей своего благосостояния обязан также находящимся в его окрестностях каменоломням, залежам земляного угля и в особенности рудникам железного колчедана, продукт которых во время Крымской войны заменял сицилийскую серу, для приготовления серной кислоты. На север от Боровичей, другой уездный город Новгородской губернии играет подобную же роль в отношении речной торговли: это—Тихвин, состоящий на р. Тихвинке, притоке Ладоги через реку Сясь, и при начале канала, оконченного в 1811 году, который соединяет систему Волги с системой Ладожского озера; Петербург ежегодно получает по этому судоходному пути около 1.250.000 пудов хлебного товара и лесных материалов. Тихвинский монастырь замечателен чудотворной иконой Божией Матери, одной из наиболее чтимых в России; прежде этот монастырь был владельцем 4.500 «душ», принесенных ему в дар царями и благочестивыми помещиками.

Только один город приобрел некоторую торговую важность во всем почти пустынном бассейне, воды которого изливаются в Неву и в Финский залив: это—Петрозаводск, лежащий на одной из западных бухт Онежского озера, в горнозаводской области, где находятся золотые рудники, теперь заброшенные, месторождения медной руды и жилы магнитного железняка, содержащие до 96 процентов чистого металла. Основанный в 1704 году Петром Великим, на месте, где в то время не было ничего, кроме одной мельницы, этот город обязан своим названием пушечно-литейному заводу и оружейной фабрике, которые царь устроил здесь, чтобы можно было утилизировать находящуюся в окрестностях руду. Эти металлургические заведения исчезли после смерти Петра, но на место их впоследствии явились другие, и в 1879 году на нынешнем Александровском пушечном заводе была отлита сорока тысячная пушка. Кроме того, Петрозаводск, сделавшийся промежуточной станцией между Финским заливом и Белым морем, поднялся мало-по-малу, благодаря развитию торговой деятельности. Будучи в то же время административным центром Олонецкой губернии, он далеко опередил по многолюдству и богатству старинный городок Олонец, стоящий на маленькой реке Олонке, восточном притоке Ладожского озера. До основания кораблестроительных верфей в Петербурге, Петр Великий устроил верфь в Лодейном Поле (к югу от Олонца), на берегу Свири: построенные там суда были употреблены им в дело при завоевании шведской крепости Нотебурга (Шлиссельбурга), а впоследствии он имел удовольствие видеть их плавающими даже на водах Балтики. В 1830 году эта верфь была упразднена. Точно так же, как Олонец, город Белозерск, на южном берегу Белоозера, утратил свою относительную важность. Один из древнейших городов России (летописец называет его резиденцией брата Рюрика, Синеуса), Белозерск в наши дни имеет значение только как пристань для барок, плывущих по обводному Белозерскому каналу. Прилегающие к этому озеру земли, так же, как многие другие в бывшей Новгородской области, были разделены между несколькими монастырями, из которых самым знаменитым был Кириллов-Белозерский, близ нынешнего города Кириллова. Этот монастырь, где Иван Грозный хотел постричься в монахи, служил местом ссылки для многих знатных особ Московского царства; он имеет библиотеку и очень любопытные коллекции, относящиеся к истории России.

На берегах «Ладожского моря» двумя самыми многолюдными городами являются, конечно, те, которые находятся на речном пути из Новгорода в Петербург, именно: Новая Ладога, при устье Волхова, и Шлиссельбург, при выходе из озера вод, образующих Неву. Новая Ладога, построенная также Петром Великим в 1704 году, расположена на левом берегу Волхова, там, где прежде находился монастырь, верстах в 12 ниже Старой Ладоги или Альдейгаборга, бывшего складочного пункта новгородцев, где видны еще остатки замка, называемого Рюриковым, а в одной из старинных церквей сохранились фрески двенадцатого века, очень дурно поправленные. Город лоцманов и судовщиков, Новая Ладога сообщается с Шлиссельбургом не только через воды, часто бурные, Ладожского озера, но также посредством двух обходных каналов, идущих вдоль берега, в некотором расстоянии от озера: старого, устроенного еще при Петре Великом, и нового, недавно прорытого, более широкого, более глубокого и без шлюзов. Путиловская гора, господствующая над этими каналами с южной стороны, состоит из пластов песчаника, которые доставляют Петербургу значительную часть камня, необходимого для постройки зданий и устройства дорог. Все суда, плывущие с озера или с каналов, должны проходить под пушкой крепости Шлиссельбург, бывшего Орешка или Ореховца, основанного в 1323 году новгородцами, для защиты их торгового пути от нападений шведов. Последние, однако, овладели этим укрепленным островом и удерживали его за собой до 1702 г., когда они должны был, в свою очередь, уступить Петру Великому этот «ключ» Невы и Финского залива: отсюда и немецкое название Schlusselburg, данное этой старинной крепости, превращенной впоследствии в тюрьму для государственных преступников. Город, расположенный на левой стороне Невы, при выходе каналов, есть, так сказать, передовой—на берегу Ладожского озера—пригород столицы. Однако хотя это внутреннее море находится в соседстве Петербурга, судоходство на нем все еще в том же состоянии, как во времена Великого Новгорода. За исключением пароходов, суда, плавающие по этому водному пути, те же самые, какие были до времен Петра Великого,—тяжелые трешкоты, плохо устроенные и оснащенные, но снабженные на корме огромной печью, вокруг которой судорабочие очень часто лежат растянувшись по целым часам.

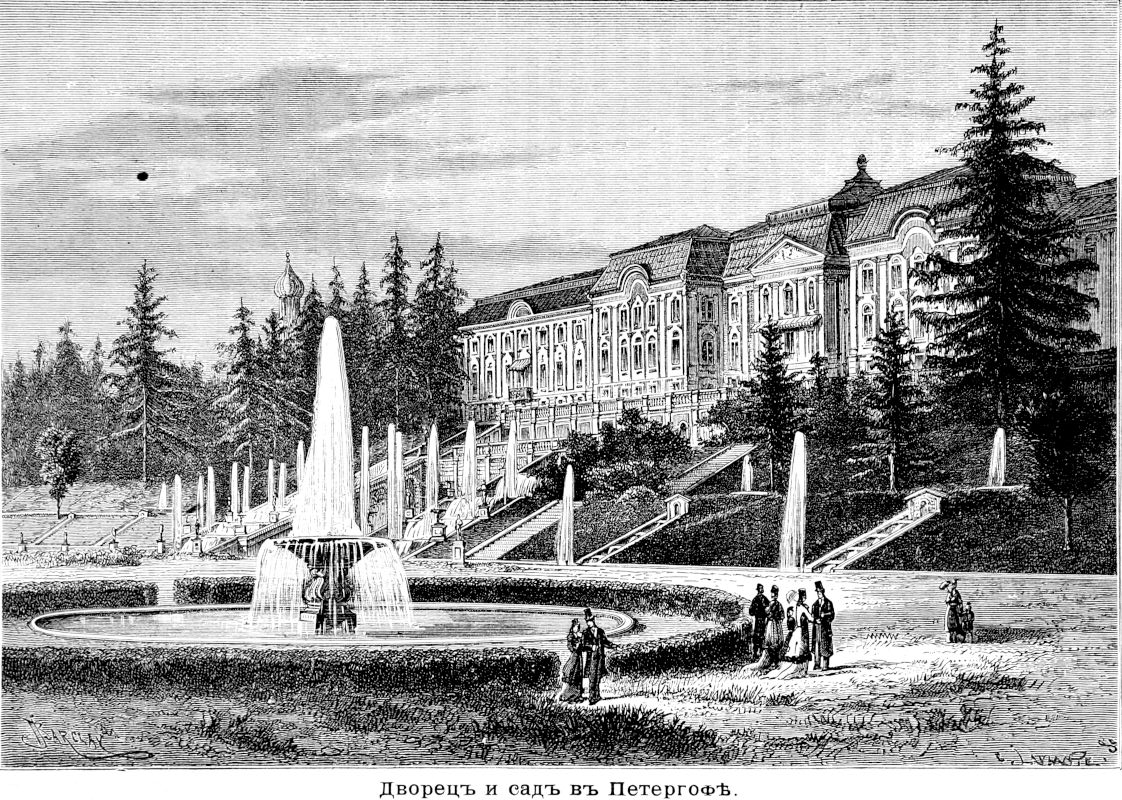

Ни один завоеватель не выказал больше смелости, чем Петр Великий, основывая новую столицу России в расстоянии 600 слишком верст от древней метрополии, в местности почти пустынной и отдаленной от середины государства, на топкой, болотистой почве, которую сначала надобно было укреплять руками целых армий, прежде чем класть на нее строительные материалы,—на почве, которую несколько раз приходилось поднимать насыпями, потому что вода затопляла нарождающийся город. Основание этой столицы, которую Петр хотел сделать своим «земным раем», открыло собой для всей России эру своего рода каторжных работ. Работники набирались во всех провинциях, как солдаты: в четыре года, с 1712 до 1716, более 150.000 рабочих были таким образом согнаны на невские болота, и большинство их погибло тут от изнурительных трудов, от лихорадки, от голода или различных эпидемий. Чтобы заставить всех каменщиков искать работы в Петербурге, царь иногда воспрещал постройку всяких зданий из камня или кирпича в остальной России, приостанавливал всякия каменные работы во всем государстве, под страхом конфискации и ссылки. Кроме того, все дворяне, имевшие по крайней мере тридцать тягл крестьян, получили приказание явиться на берега Невы и построить себе в новой столице дом, форма и размеры которого были точно определены для каждой категории помещиков. Неопределенные, болотистые берега, на которых преобразователь России воздвигал город, так сказать, наперекор природе и людям, были только-что вырваны у неприятеля. Водворяясь, таким образом, среди иностранной территории, в виду шведов и немцев, он тем самым налагал на себя обязанность вести постоянную наступательную борьбу: он не ограничивался тем,что «прорубил окно в Европу», но овладевал также пространствами, которые расстилаются перед новым зданием. Чтобы изменить искусственное равновесие, созданное Петром Великим, в равновесие естественное, завоевание Финляндии, Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Литвы, Польши становилось государственной необходимостью: вот причина, по которой политика Петра нашла столь верных продолжателей в его преемниках. Замечательно, что царь, дав свое имя новой столице Империи, употреблял это имя в голландской форме—«Питербург». В России и за границей обычай доставил перевес немецкому наименованию Петрограда—Petersburg; но в обыкновенном языке город и теперь еще называют просто Питером.

Помимо политических соображений, Петербург несомненно был городом необходимым в организме России и в других отношениях: это был, так сказать, Новгород, перенесенный к устьям Невы; но, за исключением климата, очень сурового под шестидесятым градусом широты, новая столица пользовалась несравненно более важными естественными преимуществами, чем древний город на Ильмене. Она имеет в своем распоряжении море, которое подходит к ней удлиненным заливом, вдающимся верст на 400 внутрь материка, и господствует над устьем значительной реки, доступной небольшим морским судам. Не только Нева открывает Петербургу все дороги, сходящиеся к Новгороду, т.е. к долине Волхова, но и другие её притоки—реки, впадающие в Ладожское озеро, также служат естественными торговыми путями, которые продолжаются на юг, на юго-восток и на восток низкими водораздельными порогами, ограничивающими бассейн верхних притоков Волги: нигде сообщения от одной покатости к другой не представляли непреодолимых трудностей для торговых караванов, даже в то время, когда еще не были устроены хорошие дороги и прорыты каналы. Из всех жизненных пунктов, следующих один за другим на приморской окраине огромного тела России, ни один не занимает столь счастливого положения, как город при устьях Невы, ибо это—пункт наиболее близкий к центру русского населения и доставляет ему, по крайней мере летом, быстрее, чем всякий другой порт, произведения Западной Европы. Дело Петра Великого согласовалось с географическими потребностями страны, и оттого-то оно вышло прочным. Если важный город не возник ранее на том месте, где в наши дни существует столица России, то причиной тому были постоянные войны, опустошавшие прибрежные области Финского залива и которые удерживали до времен Петра большие торговые города внутри страны, далеко от моря. Однако, шведы дважды пытались овладеть устьями Невы—посредством военного и торгового города: около 1300 г. они основали тут Ландскрону; потом, когда этот укрепленный город был разрушен русскими, они построили другую крепость, Ниеншанц, которая, в свою очередь, была уничтожена Петром Великим, а потом заменена, в нескольких верстах ниже, нынешним городом. Сильно укрепленный Кронштадт, который защищает с западной стороны Петербургскую бухту, останавливает ныне всякую враждебную попытку и позволяет столице безопасно увеличивать и развивать свою торговлю и промышленность.

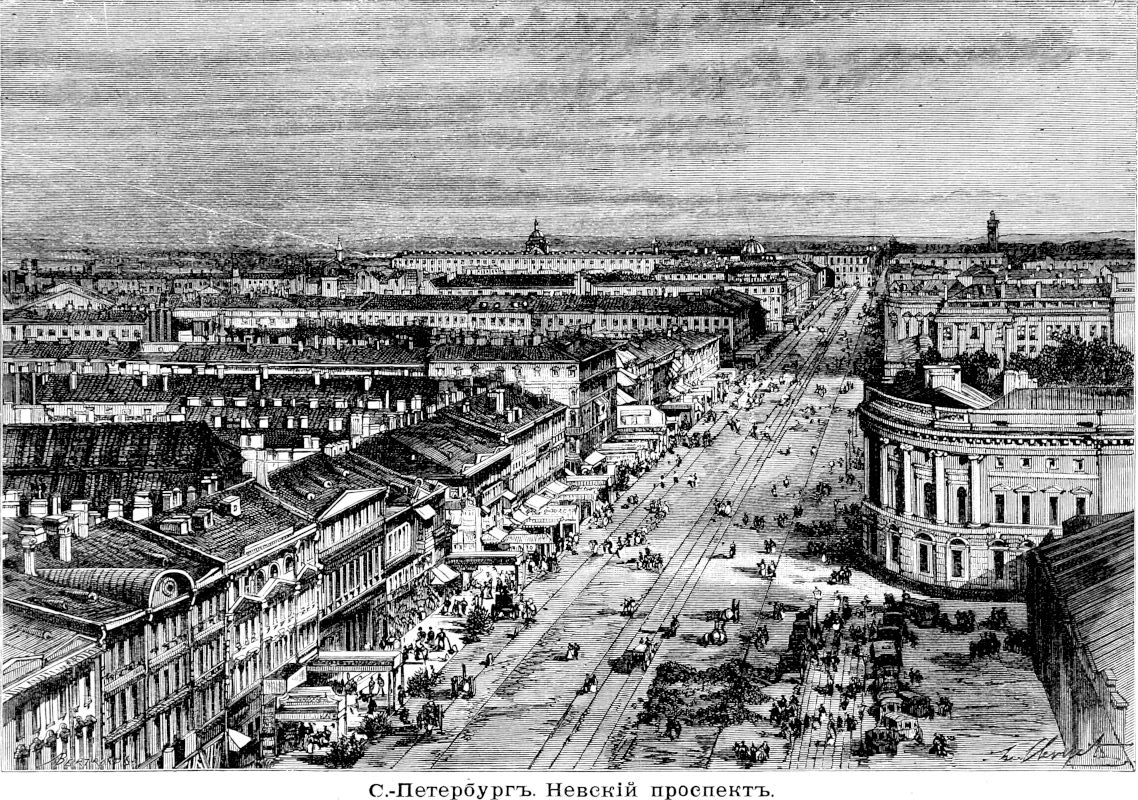

Пятый город Европы по числу жителей, Санкт-Петербург занимает весьма обширную площадь, около 100 квадр. верст, включая сюда и пространство, покрытое водами реки, но не считая предместий фабричных и дачных, которые продолжаются далеко в боковых долинах Невы. Город, расположенный веерообразно вдоль разветвляющихся рукавов реки, покрывает своими строениями шесть больших естественных островов, несколько островков, искусственный остров, ограничиваемый с южной стороны каналом Фонтанкой; на севере и на юге его внешние кварталы раздвигаются все далее и далее внутрь твердой земли.

Первый островок, где Петр Великий заложил в мае 1703 г., свою будущую столицу и где он жил в деревянном домике, до сих пор носит еще название Петербургской Стороны: здесь находится Петропавловская крепость, где содержалось столько государственных преступников, и собор св. апостолов Петра и Павла, служащий местом погребения членов Императорской фамилии. Но настоящий центр города теперь на юге от этого острова, на левом берегу Невы: в этой главной части Петербурга, называемой Адмиралтейской, сосредоточены царские дворцы, величественные храмы, лучшие правительственные здания и частные дома, обширная продолговатая масса Адмиралтейства, над которой поднимается башня с высоким позолоченным шпицем; собор св. Исаакия Далматского—величественный храм, с огромным куполом, весь построенный из мрамора и гранита, блистающий золотом, малахитом, драгоценными мозаиками; Казанский собор, с красивой колоннадой; обширный Зимний дворец, возвышающийся своим длинным, украшенным изваяниями, фасадом над широкой Невой; другие дворцы: Мраморный, Аничков, Михайловский и пр. Рядом с Адмиралтейством против здания Сената и Синода, стоит памятник Петру I, знаменитая конная статуя (работы Фальконета) на высокой скале: всадник правой рукой, простертой вперед, указывает на Неву, корабли, крепость, которую он воздвиг среди болот. Каменная глыба, поддерживающая статую весит около 9.150 пудов: это самый тяжелый камень, какой когда-либо был перенесен людьми; он превосходит по объему камни Бальбека и египетские обелиски. Недалеко оттуда, перед Зимним дворцом, возвышается Александровская колонна, монолит почти в 11 сажен вышины из финляндского гранита, раппакиви; но этот монумент, замечательный памятник человеческого искусства, уже дал трещины в некоторых местах и не может долго существовать без железных скоб, связывающих расколовшийся камень. В сквере на площади у Александринского театра поставлен памятник Екатерине II, представляющий наглядно историю её царствования.

С высоты башни Адмиралтейства, с террас дворцов или, еще лучше, с колокольни Исаакия, взор обнимает весь город, от восточных полей до моря. На юге видны расходящиеся радиусы, образуемые длинными улицами, или так-называемыми «проспектами». Главная улица, знаменитый Невский проспект, обставленный высокими домами, с блестящими магазинами, храмами и общественными зданиями (Казанский собор, Публичная библиотека, Александринский театр и пр.), постоянно наполнен движущейся толпой пешеходов и экипажами; лучшая часть его тянется версты на три в длину и оканчивается у вокзала Николаевской железной дороги. На востоке, на севере, на западе извивается белой лентой красивая Нева, обрамленная гранитными набережными и ударяющая своими чистыми водами о массивные быки мостов Александровского и Николаевского. Почти напротив Адмиралтейства река делится на два главные рукава, Большую и Малую Неву, охватывающие Васильевский остров, где находятся биржа, таможня, и главные ученые и учебные заведения Петербурга, университет, академия наук, академия художеств, историко-филологический институт, физическая обсерватория и пр. Наконец за линией построек виднеются на северо-западе сады и парки невских островов, с их извилистыми аллеями, загородными дворцами, дачами, легкими пароходами, катерами, лодками, весело скользящими по водам. Обозреваемый таким образом с высоты, как панорама, город представляет красивую картину; но в нем мало таких мест, которые производили бы приятное впечатление на иностранца: Петербург можно назвать «городом с великолепными расстояниями», как кто-то охарактеризовал североамериканскую столицу, Вашингтон; улицы, широкия, правильные, уходящие далеко, очень далеко, все похожи одна на другую: везде видишь те же казармы, те же дома каменные или деревянные, не отличающиеся ни красотой, ни оригинальностью архитектуры. Бюджет с.-петербургского городского управления простирается до 11 миллионов рублей.

Что касается санитарных и гигиенических условий, то нельзя сказать, чтобы Петербург принадлежал к числу здоровых столиц Европы. Подобно тому как в Одессе, смертность здесь ежегодно превышает число рождений, и город может пополнять происходящую отсюда убыль населения только путем иммиграции, постоянного прилива жителей из других мест: предоставленный самому себе, он неминуемо вернулся бы в первобытное состояние, т.е. опять сделался бы тем, чем был до Петра Великого. Так, например, в период с 1852 до 1869 года, статистика Петербурга представляла следующие цифры:

Рождений 135.084, смертных случаев 172.069, средняя годовая убыль 2.158.

Но иммиграция, состоящая преимущественно из мужчин молодых и в силе возраста, до того значительна, что Петербург отличается от всех городов Западной Европы большим численным превосходством своего мужского населения: на семь жителей в нем насчитывают средним числом четырех мужчин и только трех женщин; ранее же, до половины текущего столетия, если можно дать веру сведениям городской статистики, отношение мужского пола к женскому было более, чем 2 к 1.

Отношение полов в 1837 г.: на 100 мужчин—42 женщины; в 1869 г.: на 100 мужчин (377.380)—77 женщин (289.827); в 1881 г. на 100 мужчин (475.138)—81 женщина (386.782).

По переписки 28 января 1897 г., в Петербурге, с предместьями: на 100 мужчин (693.907)—82,6 женщин (573.116).

А между тем большинство совершеннолетних мужчин, живущих в Петербурге, люди женатые; но половина из них—пришельцы, оставившие в провинции жену и детей; таким образом, брачные союзы временно прекращаются на многие годы. Все области, все расы и народности Империи, славяне и финны, участвуют в доставлении контингента пришлого населения столицы. Даже татары довольно многочисленны в Петербурге, где они занимаются по большей части мелкими промыслами: так они ходят по дворам, продавая халаты и скупая старое платье, и служат в первоклассных ресторанах; мечетей у них нет, а местом молитвы служат большие залы, нарочно нанимаемые для этой цели. Немцы, которые встречаются между коммерсантами и банкирами, также, как между ремесленниками и людьми всякой профессии и промышленности, дозволенной законом или двусмысленной, очень многочисленны в столице России: общее число их около 50.000 чел., (в 1870 г. немцев в Петербурге было: мужч. 5,6, женщ. 8,5 процентов). Кроме того, один лютеранский приход состоит из обрусевших потомков немцев, неумеющих уже говорить по-немецки. Понятно, насколько это постоянное нашествие в столицу пришлого люда, разлученного со своими семьями, пагубно как для общественного здравия, так и для общественной нравственности. Пропорция незаконнорожденных детей весьма значительна (например, в период с 1856 до 1865 года дети этой категории составляли в среднем, 30 процентов (в период с 1869 по 1880 г. почти—26%; в период 1884—93 г. г.—28% всех рождений), и Воспитательный Дом каждый год поглощает тысячи маленьких существ, которые отчасти содержатся в самом заведении, отчасти отсылаются на воспитание в деревни, в Петербургскую и даже Новгородскую губернии; но тех и других смерть поражает с неумолимой жесткостью: эпидемии уносят в несколько дней пятую часть питомцев, и петербургские гигиенисты, как и парижские, до сей поры безуспешно возвышали голос против этих детоубийств en masse, происходящих от общественной беспечности. В 1876 году в петербургский Воспитательный Дом поступило 7.578 детей, из них 7.190 незаконнорожденных. Общая смертность подкинутых детей, в Воспитательном Доме и в деревне: 6.088, или 80 процентов.

Столица России, где военные и чиновники всякого ранга составляют значительную часть населения, есть город роскоши. Поэтому Петербург принадлежит к числу тех городов, где класс прислуги представлен наибольшим числом индивидуумов. Для сравнения приводим процентное отношение военных, лиц, состоящих на государственной службе, и придворных в Петербурге и в Берлине в 1869 году, по Янсону:

| Петербург | Берлин | |

| Военных | 1 на 17 | 1 на 59 |

| Чиновников | 1 „ 69 | 1 „ 117 |

| Придворных | 1 „ 226 | 1 „ 2.623. |

Процентное отношение прислуги в Петербурге и в Берлине в 1869 г.:

| Берлин | Петербург | |

| Хозяйства без прислуги | 81 | 49 проц. |

| Хозяйства с 1 прислугой | 13 | 27 |

| Хозяйства с 2 прислугами | 4 | 12 |

| Хозяйства с 3 прислугами и более | 3 | 12 |

| Хозяйства с 11 прислугами | 0 | 1 |

Богатство и бедность живут в непосредственном соседстве в обширном городе. Наряду с убожеством пришлого деревенского люда, фабричный и ремесленный пролетариат составляет уже весьма значительную долю населения Петербурга, первого мануфактурного города Империи. Некоторые большие фабричные заведения принадлежат казне, например, стеклянный и фарфоровый завод, шпалерная фабрика; но главная деятельность сосредоточена преимущественно на частных фабриках и заводах, каковы: литейные, механические, сахаро-рафинадные, кожевенные заводы, прядильные и ткацкия мануфактуры шерстяных и бумажных материй, пивоваренные и водочные заводы, табачные фабрики и т. д. Общее число частных фабрик и заводов в столице, без пригородов (1892 г.): 504, с 66.287 рабочими и с годовым производством свыше 142 миллион. рублей; более крупных ремесленных заведений, платящих государственный сбор—3.179, с производством около 43 с половиной миллионов рубл. Однако, не столько промышленность, сколько доходы с больших имений и крупные оклады, платимые государственным бюджетом, доставляют богатому классу петербургского общества средства поддерживать роскошь своих туалетов и экипажей в Летнем саду и на Невском. Одна только мелкая торговля, некогда монополизированная выходцами из Новгорода, находится отчасти в руках русских; крупные же коммерческие дела ведутся в большинстве случаев за счет негоциантов немецких и английских, или еврейских банкиров (крупных торговых заведений и предприятий в 1892 г.: 12.006, с годовым оборотом в 1.787.578.600 рублей; общее число промышленных и торговых заведений в 1894 г.: 24.632). Торговое движение Петербурга весьма значительно: на станциях железных дорог, на речных пристанях, наконец, в приморских гаванях столицы и в купеческой гавани Кронштадта совокупная ценность обмена простирается, смотря по годам, до четверти и даже до трети всех торговых оборотов Империи. Обороты внешней торговли Петербурга в 1894 году простирались до 188 миллионов рублей. Движение судоходства по Петербургско-Кронштадскому порту в том же году выразилось следующими цифрами: всего было в приходе—1.824 судна в 1.285.626 тонн, в отходе—1.792 судна в 1.271.388 тонн.

С 1885 г. открыт устроенный при помощи землечерпательных снарядов Морской канал, глубиною в 16 футов, между Кронштадтом и Петербургом, на расстоянии около 30 в. Наибольшая доля судоходства в портах столицы принадлежит не отечественным судовладельцам: иностранные флаги, преимущественно английский, немецкий и норвежский, развеваются на большем числе купеческих судов, чем русский (в 1894 году только 13% судов были под русским флагом).