III. Прибалтийские губернии

Эстляндская, Лифляндская, Курляндская

Три губернии Российской империи, обыкновенно называемые «прибалтийскими», «Остзейским краем», не отделены от остальной России никакой естественной границей; в состав их не входит Петербургская губерния, хотя она и омывается теми же водами. Только на северо-востоке два соединенные озера, Псковское и Чудское (Пейпус), и вытекающая из последнего река Нарова служат общей границей: Петербургской губернии—с западной стороны, губерниям Эстляндской и Лифляндской—с восточной стороны; но на юго-востоке и на юге разграничительные линии, которые то следуют по течению какой-либо реки, то пересекают леса или болота, все чисто условны: от одной административной территории до другой продолжаются цепи холмов и равнины. В нижней части своего течения, Западная Двина орошает равнины Лифляндии и Курляндии; но эта река лишь в очень слабой степени способствовала связи и общности исторических судеб Прибалтийского края: единство этих областей установилось главным образом благодаря морю, благодаря Рижскому заливу, который далеко вдается в твердую землю, омывая берега трех губерний. Через море же вошли в край иммигранты немецкого происхождения, сделавшиеся главными владельцами земли, коммерсантами и дворянами,—словом, обладателями всего национального богатства. Эти германские пришельцы уже перестали быть политическими властителями страны, но они все-еще сохраняют в ней преобладающее влияние, благодаря своему богатству, образованию и приобретенному общественному положению, и таким образом придают особый характер той части Российской империи, где они живут. По массе туземного населения, Эстляндия, Лифляндия и Курляндия также отличаются, вообще говоря, от сопредельных областей, хотя латыши живут также в губернии Витебской, самогиты или жмудины—в Ковенской, эсты в Петербургской: только перейдя через границы земель, населенных эстами и латышами, вступаешь в Россию собственно. Однако, прибалтийские губернии не имеют частной политической автономии, как Финляндия, ни даже административного единства. Поэтому общая статистика с давних пор уже соединяет эти губернии с остальными губерниями империи; они составляют одну из важнейших областей не по протяжению, но по числу жителей и по торговому движению.

Пространство и население Прибалтийскаго края:

| Пространство (без значит. внутрен. вод) кв. верст. | Население в 1897 г. | Число жителей на 1 кв. версту. | |

| Эстляндская | 17.306 | 413.724 | 23,9 |

| Лифляндская | 40.002 | 1.300.640 | 32,5 |

| Курляндская | 23.747 | 672.634 | 28,3 |

В целом губернии балтийского прибрежья мало возвышаются над поверхностью моря, но местами почва поднимается в виде цепей или групп холмов, которым контраст окружающих низменных равнин придает некоторый рельеф. Эти высоты, которые в общем своем образовании похожи на холмистые плоские возвышенности Померании и Восточной Пруссии, составляют также род водораздельного хребта между берегами Балтики и внутренними континентальными равнинами; но они прерываются во многих местах и дают проход текущим водам. В Эстляндии почва повышается довольно круто над уровнем западного морского берега и образует там и сям утесы, состоящие из песчаника и древних известняков и которые у местных немцев известны под именем Glinten; это, без всякого сомнения, есть слегка видоизмененное датское название скалистых крутых скатов (Klint). Далее в восточном направлении кое-где возвышаются бугры среди низменностей; но в виде настоящих холмов почва поднимается только в северо-восточной части края, где различные вершины имеют более 330 футов высоты, а одна из них, Эммо-Мегги, или «Гора-Мать», достигает даже 500 слишком футов; понятно, что в глазах эстов такая возвышенность, господствующая над окружающими равнинами на далекое пространство, должна была казаться родительницей всей страны. Небольшие гряды эстляндских высот постепенно понижаются на юге, к границам Лифляндии; но за равнинами, по которым протекает река Эмбах, или Эмба, местность опять поднимается по обе стороны Вирц-Ярва, самого большего озера, лежащего на всем его протяжении в пределах прибалтийских губерний.

К востоку от этой водной площади, цепь холмов мало-по-малу поднимается и образует широкое плато, над которым господствует гора Мунна-Мегги, самая высокая вершина Лифляндии. Изрезанная глубокими, поросшими лесом ущельями, которые придают скатам и вершинам величаво-суровый вид, эта сплошная возвышенность продолжается на юго-восток к «Чертовой горе» и далее этой высоты, проникая в пределы губерний Псковской и Витебской, тогда как на юго-западе боковой кряж выдвигается между реками Аа и Западная Двина и образует так называемую «Венденскую Швейцарию», живописную гористую местность, сплошь усеянную маленькими озерами, которых там насчитывают целые сотни. На юг от Двины, почва Курляндии образует другое плоскогорье, которое тянется вдоль этой реки до Митавской равнины, лежащей всего только на несколько футов выше поверхности моря. Долина, по которой течет Курляндская Аа, отделяет эту равнину от треугольного полуострова, заключающагося между Рижским заливом и Балтийским морем. Этот полуостров представляет другую «Швейцарию», похожую на Лифляндскую, то-есть лесистое плато, изрезанное по окружности в виде многочленных мысов и отражающее свои деревья в водах маленьких озерных бассейнов. Эта плоская возвышенность оканчивается на севере холмами, которым дали мало заслуженное название «Синих гор», и высоким мысом Домеснес, основание которого врезывается в воды моря, как котватер корабля. На юге берег Балтийского моря, очень песчаный, окаймлен, на большей части своего протяжения, дюнами, которые прежде часто передвигались внутрь страны, гонимые западным ветром, вследствие чего принуждены были закрепить их палисадами и насаждениями дерев.

Главные высоты прибалтийских губерний: Мунна-Мегги (Лифляндии)—1.065 фут. Гайзинг-Кальн (Лифляндии)—996 фут.; Чертова гора, или Тейфельсберг (Лифляндии)—848 фут.; Эммо-Мегги (Эстляндии)—508 фут.: вершина курляндской «Швейцарии»—142 фут.; Домесберг (Курляндия)—188 фут.

Территория прибалтийских губерний вся лежит в области рассеяния эрратических камней, скандинавских и финляндских. Длинные бугры или валы, во всем сходные с азарами Швеции и Финляндии, встречаются во множестве на острове Эзеле и в равнинах Эстляндии. Там видны также, до высоты 400 футов на холмах, полосы и полированные грани на камнях, произведенные льдами во время их прохождения; а под корнями деревьев, под дерном лугов или под мохом болот, крестьяне часто находят груды гранитных камней, принесенных из Скандинавии и смешанных с глетчерной глиной, сходной с till или boulder-clay Шотландии и Англии. Эрратические камни встречаются везде, где почва еще не обращена в пахатпую землю и где еще не убраны рассеянные на ней камни; валуны попадаются даже на вершине Мунна-Мегги. Подобно тому как в Финляндии и в Швеции, холмы во многих местах Остзейского края расположены правильно по прямой линии в направлении от северо-запада к юго-востоку: поверхность земли имеет такой вид, как будто она была распахана исполинским плугом, и озера наполняют параллельные борозды или впадины, оставленные между грядами и лесами; нет сомнения, что во многих частях территории движущиеся льды также участвовали в сообщении почве этой, почти геометрически правильной, формы рельефа. Как на пример этих цепей высот, правильно выструганных и отшлифованных в одном и том же направлении, можно указать на гряды холмов, которые возвышаются к северу от Дерпта (Юрьева).

На морских берегах Восточной Пруссии почва, как известно, находится теперь в периоде оседания; но в прибалтийских губерниях, по крайней мере в Эстляндии, твердая земля движется в обратном направлении; по наблюдениям Рейнеке, повышение почвы в ревельском порте составляло 62 миллиметра в период времени между годами 1822 и 1837; граница или шарнир колебания между оседающими местностями и теми, которые поднимаются, находится, быть может, на берегах Рижского залива, древнего озера, западная стена которого была разрушена размывами моря. Во всяком случае, если действительно Эстляндия и соседние острова постепенно поднимаются из вод Балтики, как утверждают местные жители, то это движение происходит гораздо медленнее, нежели повышение шведских берегов Ботнического залива: здесь, очевидно, останавливается волна поднятия, гребень которой находится в Скандинавии, в соседстве полярного круга.

Прибалтийские губернии принадлежат к нескольким речным бассейнам. На северо-востоке, проточные воды спускаются к большому озеру Пейпус и через реку Нарову изливаются в Финский залив. Некоторые речки и ручьи, получающие начало на северном водоскате Эстляндии, также текут непосредственно в этот залив. На западе Пернава, Лпфляндская Аа, Западная Двина, Курляндская Аа впадают в Рижский залив, тогда как Виндава и другие менее важные потоки изливаются в Балтийское море. Из всех этих рек только одна, Западная Двина (по-латышски Даугава) катит значительную массу воды, которую можно считать равною почти 18.000 кубич. футов в секунду, ибо бассейн этой реки обнимает поверхность равную около 68.000 квадр. верст, и годовая высота выпадающих на этом пространстве дождей составляет приблизительно 500 миллиметров. Западная Двина образуется из ручьев, спускающихся из западных и полуденных долин Валдайской сплошной возвышенности, и течет сначала на юго-запад, затем, ниже Витебска, она принимает направление на запад и далее на северо-запад. Во многих местах её берега, низменные и болотистые, сохранили следы прежних лож: река там и сям передвигалась среди равнин, отыскивая наиболее благоприятный скат. По нынешнему рельефу почвы, Двина должна была бы совершенно беспрепятственно продолжать свой путь к югу и сделалась бы притоком Днепра; но колебания уровня и размывы, произведенные водами в течение веков, позволили ей открыть себе русло между силурийскими плоскими возвышенностями Лифляндии и Курляндии и таким образом направить свои воды в Балтийское море. Пороги, которыми усеяна эта река во всей скалистой области, составляют серьезное препятствие судоходству; на протяжении 130 верст общее падение не превышает 175 футов, но эта покатость очень неравномерна, и на многих подводных камнях нередко случались крушения судов.

Ниже Риги река разветвляется на несколько рукавов, извивающихся на древнем озерном бассейне, отделенном некогда от моря поясом дюн, которые тщетно пытались закрепить: Малая Двина, Красная Двина, Старая Двина и другие подобные названия напоминают блуждания реки, а различные сооружения, форты, мельницы, плотины, появляются на картах то на севере, то на юге от рукава, по которому следуют суда. Этот кордон дюн был прорван, но после того образовался другой, который также был пробит водами, и между этими двумя цепями песчаных горок протекает Курляндская Аа, известная в нижнем своем течении под именем Больдер-Аа и соединяющаяся с Двиной. Подойдя близко к морю, у Шлока, Аа не могла открыть себе дороги через груды песку, нанесенные ветрами и волнами против её устья; она должна была повернуть в сторону, к востоку, и течь параллельно морю, на протяжении около 20 верст, до встречи с Западной Двиной. Но это только временное явление в жизни реки. Прежде Аа текла не между двумя поясами дюн, но на юге от самой полуденной цепи; длинный неглубокий пруд или болото, ныне заросшее камышами, указывает прежнее ложе реки. На западе от Шлока потоки и несколько небольших озер показывают, что воды некогда текли в этом направлении, прямо противоположном тому, по которому они следуют в наши дни. Наконец, верстах в шести от устья Западной Двины, Больдер-Аа открыла себе собственное устье в прибрежном поясе дюн, и рано или поздно может случиться, что она перестанет быть притоком рижской реки. Что касается Лифляндской Аа, то исследование местности, по которой она протекает, раскрывает подобную же историю. По выходе из «Венденской Швейцарии», где она глубоко изрезала почву, вырыв ущелье с обрывистыми стенами, эта река вступает в низменные равнины и, описав дугу в северо-западном направлении, изливается в Рижский залив через независимое устье; но ложные реки в виде полумесяца и озера в форме ожерельев, еще сообщающиеся отчасти с Западной Двиной, свидетельствуют, что и Лифляндская Аа прежде соединялась с главной рекой страны.

Северная Лифляндия представляет другой замечательный пример перемены, происшедшей в течении вод. В центре низменности, которая ограничивает на юге невысокое плоскогорье и холмы Эстляндии, находится Вирц-Ярв или «Белое озеро»—водная площадь, занимающая пространство около 240 квадр. верст. В северо-восточном углу этого озерного бассейна открывается долина, через которую из него вытекает река Эмбах, один из главных притоков Пейпуса и (через это озеро) реки Наровы, впадающей в Финский залив; но от северо-западного угла оз. Вирц начинается другая долина, которая явственно составляет на западе продолжение долины р. Эмбах, и которая соединяется с низменностью, где течет теперь река Феллин, приток Пернавы, впадающей в Рижский залив. Таким образом, прежде существовала непрерывная линия вод, отделявшая Эстляндию от континентального ствола; но, вследствие поднятия почвы, прервалось сообщение водой между Рижским заливом и озером Вирц, которое ныне лежит на 112 футов выше уровня Балтийского моря. Без сомнения, было время, когда Эстляндия была таким же островом, как Эзель, Даго, Вормс, Мон, сгруппированные в архипелаг между рижским заливом и Балтикой в собственном смысле. По своим контурам и рельефу почвы, равно как по свойству своих горных пород, эти острова и Эстляндия, очевидно, составляют части одной и той же земли: континентальная область осталась почти островной по глубоким долинам, перерезывающим её поверхность, а острова—не что иное, как изрезанное водами продолжение материка.

Прибалтийским губерниям Российской империи иногда дают название «немецких», но совершенно неправильно, потому что в этой стране масса населения вовсе не германского происхождения: как в первые дни нашествия, немцы остаются до сих пор тем же, чем они были семьсот лет тому назад,—чужеземцами. Остзейский край по-прежнему принадлежит эстам и латышам по праву численного преобладания.

Эсты,—таково обычное название коренных жителей края,—народ родственный финнам, живущим на севере от Финского залива: это—те же суоми, или финны, и по происхождению, и по языку, как и населения «страны озер и гранита». Имя их встречается в очень многих древних исторических памятниках, от Тацита и Птоломея до Иорнандеса и скандинавских саг, под различными формами, как-то: Ostiones, Aesthieri, Istes, Aistones; латыши называют их Igaunas, то-есть «изгнанниками», сами же они именуют себя Tallopoeg, то-есть «сынами земли», или также Marahwas, что значит «люди страны»: и действительно, они достаточно многочисленны, чтобы иметь право считать себя населением по-преимуществу в обширной территории. Пространство, которое они занимают, переходит далеко за пределы провинции, называемой по их имени Эстонией или Эстляндией: они даже живут более компактными массами в северной части Лифляндии, чем в Эстляндской губернии, и ниже Пейпуса до южной стороны Псковского озера; они имеют колонии в губерниях Петербургской, Псковской, Витебской. В 1870 году общее число эстов, по приблизительному исчислению, простиралось почти до 800.000; по губерниям они были распределены следующим образом:

В Эстляндской около 300.000, в Лифляндской—400.000, в Витебской около 12.000, в Петербургской 10.000, в Псковской около 10.000.

Некоторые группы эстов совершенно отделены от сплошной массы их нации. Так, на юге от цепи высот, в которой господствует Чертова гора, живет несколько сот эстонских семей, составляющих вместе около 2.000 душ; семейства эти частию сгруппированы в селениях, частию рассеяны отдельными дворами или хуторами. Открытые, так сказать, Шегреном в 1841 году, эти эстонские поселенцы были с той эпохи изучаемы другими филологами, и язык их признан очень близким к языку северных эстов: однако, те и другие с трудом понимают друг друга, что происходит, без сомнения, от множества латышских выражений, вошедших в язык лифляндских эстов.

В общих чертах, т. е. если не обращать внимания на значительные различия типа, которые представляются там и сям, эсты имеют большое сходство с финляндскими тавастами: вообще полагают, что они принадлежат к той же отрасли большего финского племени; однако, русские летописи называют их чудью, как и обитателей покатости Северного океана. Многие из эстов имеют плоское лицо, узкие глаза, общий облик, немного напоминающий монгольский тип: как и у финнов, глаза у них голубые, волосы светлорусые, часто желтоватые. Говорят, что внутри края поселяне, жившие в тяжелой неволе у своих господ во времена крепостного права и плохо вознаграждаемые за свой труд неблагодарной почвой, ниже ростом и слабее телосложением, чем их соотчичи в приморских местностях. Средний рост эстов, по Грубе, 1.642 метр.; средний указатель черепа: 77,26 по Грубе, 80,40 по Брока. Во время вековой борьбы с датскими и немецкими завоевателями, известными в стране под именем «саксад», или саксов, эсты выказали замечательную силу сопротивления, и ожесточенные битвы не раз орошали кровью их поля. Впрочем, овладевая финской землей, народы германской расы приносили также туземному населению знакомство с более высокой степенью гражданственности. Судя по их словарю, эсты были еще почти варвары в ту эпоху, когда они в первый раз пришли в соприкосновение со своими соседями, немецкими и славянскими, ибо названия почти всех их домашних животных и большей части их орудий и инструментов—иностранного происхождения: они знали только собаку, лошадь да корову, а из хлебных растений им известен был только ячмень; жилища их были покрыты шкурами, в роде самоедского чума; но около одиннадцатого столетия, в эпоху, когда история уже ясно различает их, они строили дома и крепости из дерева; кроме того, они были в то время страшные морские разбойники и умели строить ладьи для своих воинственных экспедиций. Однако, культура водворяется только номинально там, где она сопровождается порабощением туземного населения. До настоящей минуты эсты сохранили многие из своих первобытных обычаев, особенно в церемониях брачного союза: и теперь еще невеста прячется при прибытии свадебного поезда, и ее силой приводят к жениху; затем, едва успеет она войти в дом, как свекровь дает ей удар по лицу,—символ того, что ожидает ее в новой семье.

Еще недавно эсты, которые, благодаря своему уму, образованию или счастливому случаю, попадали в городское или дворянское сословие, чрез это самое становились немцами; переменяя социальное положение, они вместе с тем естественно переменяли и национальность—до такой степени господствовало во всем обществе убеждение, что эст обречен на рабство: было время, когда имя Deutsche (немец) считалось синонимом господина и вообще свободного человека и когда рабы или крепостные, к какому бы племени они ни принадлежали, назывались Un-Deutschen (ненемцы). Теперь эти отношения изменились к лучшему, с тех пор, как язык эстов, так же, как и язык финский, сделался литературным языком, и уже не стыдятся говорить им. Очень сходные с финляндскими тавастами по наружному виду, коренные жители Эстляндии много отличаются от них нравственными качествами, в особенности сильно развитой у них любовью к поэзии, способностью к импровизациям, постоянными песнями, даже во время работы. Их звучный язык, очень богатый гласными и гармоническими двугласными, но бедный согласными, как нельзя более пригоден для поэзии; во многих лежащих в глуши селениях можно еще услышать героические песни, прославляющие подвиги предков. Пользуясь этими песнями, Крейцвальд собрал отрывки, из которых составил народный эпос «Калевипоэг» (т. е. «Сыны Калеви»); но эта «эпопея» заключает в себе одни только предания, переложенные в стихи новейшего происхождения; это—даже не сборник оригинальных песен, как карельский эпос «Калевала». Теперь выходит от шести до восьми эстонских периодических изданий в Ревеле, в Дерпте, в Петербурге, и писатели «молодой Эстонии» обсуждают на своем родном языке вопросы социальные и политические. В то же время это литературное эстонское движение сближается с аналогичным финским движением в Финляндии—стране, где многие памятники народного языка и поэзии эстов находят издателей. Это—начало «панфиннизма».

Народ, давший свое имя Ливонии или Лифляндии, почти совершенно исчез, и даже в этой провинции от него не осталось никаких следов. В двенадцатом веке немецкие завоеватели нашли ливов на обоих берегах Западной Двины, и географические имена позволяют нам распознать их пребывание на пространстве от моря до города Себежа в Витебской губернии. В 1846 году с трудом удалось, обращаясь к воспоминаниям нескольких стариков, собрать достаточно слов и фраз, чтобы составить словарь и грамматику: только таким образом ливский язык, финского корня, как и язык эстов, был спасен для науки. Единственные ливы, живущие еще в виде национальной группы, населяют некоторые леса морского прибрежья, и то не в Лифляндии, а в Курляндии, на полуострове, который оканчивается на севере мысом Домеснес: этот остаток исчезающей народности состоит всего из каких-нибудь двух с половиной тысяч душ, причисленных к эстам на этнографической карте Риттиха. Сами себя они называют рандалист. Скоро их нужно будет поместить в группу латышей, потому что к языку их так много примешано латышских выражений и оборотов, что теперь он не более как жаргон; с другой стороны, латышский язык в Лифляндии показывает следы смешения с элементом финно-ливонским.

В той же Курляндской губернии, другое финское наречие, кревское, которым говорило несколько тысяч человек близ Бауске, на юг от Митавы, совершенно исчезло с начала нынешнего столетия, и науке не удалось даже составить полного словаря этого наречия. В 1846 году известный лингвист Шегрен нашел не более десятка кревов, сохранивших еще смутное воспоминание о языке своих предков. Такая же участь постигла куров (корсь русских летописей, Kuren немцев),—народ, который дал свое имя Курляндии, косе Курише-Неруг и заливу Курише-Гаф. Полагают, что куры или корсь были финского происхождения; но в двенадцатом столетии они уже «облатышились», подобно тому, как это случилось с потомками почти всех ливов. В наши дни существует еще небольшое число семейств,—между Гольдингеном и Газенпотом, на северо-востоке от Либавы,—которые выводят свой род от древних «королей куров». Эти «короли», упоминаемые в первый раз под 1320 годом, были по-просту вольные крестьяне, освобожденные от податей и от воинской повинности; кроме того, они имели право охотиться; общее мнение считает их потомками родоначальников этого племени, которые добровольно покорились немцам. Они утратили свои привилегии в 1854 году; но в 1865 году их насчитывали еще более четырех сот душ в семи деревнях. Они вступали в брак только между собой.

Латыши, или летты, вытеснившие финских ливов,—арийцы по языку, соплеменники литовцев и древних боруссов или пруссов, слившихся ныне с германцами Центральной Европы. Сами себя они называют Latvis, то-есть литовцами, а старинное русское наименование этого народа, летьгола, которое, очевидно, есть то же самое слово, что и Latwin-Galas, означает «конец Литвы». Наименее смешанное и некогда самое воинственное из их племен, населяющее восточную часть Курляндии (Семигалию), носит название семигалов (в русских летописях «зимгола»), или Jeme-Galas, что значит—жители «конца земли». Они занимают очень обширную территорию, обнимающую южную часть Лифляндии. почти всю Курляндию, правый берег Западной Двины, ниже Дриссы, в Витебской губернии, и небольшую часть Ковенской губернии. Иордан исчисляет латышское население в 1.100.000 душ, и число их быстро возрастает от постоянного избытка рождений над числом умирающих. По губерниям, латыши распределяются приблизительно следующим образом:

В Лифляндской—420.000 душ; в Курляндской—490.000; в Витебской—180.000; в Ковенской—17.500 душ.

Крепко привязанные к родному месту, земледельцы-латыши живут по большей части особняком, отдельными дворами: в их стране еще мало сплоченных селений, как в Эстляндии. Сначала союзники немцев против эстов и ливов, с которыми они вели войну, летты потом обратили оружие, но уже слишком поздно, против рыцарей ордена Меченосцев и должны были разделить рабство своих соседей. Однако теперь для них настал период пробуждения, и их прекрасный язык, прежде мало развитый и обладавший очень бедной литературой, все более и более оценивается теми, которые говорят им и которым еще недавно была неизвестна высокая степень, принадлежащая ему в семье арийских языков: по мнению Шлейхера, латышский язык находится к литовскому, который из всех европейских языков наиболее близок к санскритскому, в таком же отношении, как к латинскому языку. Первыя серьезные переводные сочинения относятся по времени к эпохе реформации, и протестантская религиозная ревность побудила даже некоторых немцев,—между прочим, Эйнгорна,—заняться изучением верований и истории этих презираемых туземцев. Первая научная грамматика латышского языка, составленная Стендером, которого называют «отцом латышской литературы», вышла в свет в конце прошлого столетия. В 1876 году существовало уже пять латышских периодических изданий, которые все вместе имели около двадцати тысяч подписчиков. Переводная литература у латышей довольно богата и заключает уже произведения Шиллера, Шекспира и других великих европейских писателей. Наконец, в девятнадцатом столетии в Прибалтийских губерниях, как и в Финляндии, старались открыть сокровищницу народной поэзии: уже Гердер собрал некоторые образцы этой поэзии в своей книге «Голос народов». Первое обширное собрание произведений латышской народной поэзии было составлено Бютнером и издано в 1844 году латышским литературным обществом; но, «из внимания к немецкой публике», все песни, свидетельствующие о ненависти латышского народа к его поработителям, были тщательно устранены издателем, так что, читая этот сборник, можно подумать, что латышская поэзия имела чисто идиллический характер. С половины текущего столетия латышские патриоты сами принялись за дело, и теперь можно видеть, каковы были чувства и думы народа во времена продолжительного рабства; один из самых полных сборников латышских песен был издан Московским антропологическим обществом.

Черта, которая всего более поражает в задушевных латышских песнях,—это их первобытный характер. Влияние христианской немецкой культуры всегда и до настоящего времени было очень слабо на этот народ, который сохранял еще языческие жертвенники в восемнадцатом столетии, даже до 1835 г. Он сохранил в своих песнях имена древних богов: Перкунас, или Гром, Лайме, или Фортуна, Лига, богиня Радости. Брак, каким он изображается в их песнях, всегда имеет форму похищения: родные жениха называются «похитителями», а родные невесты «преследователями»; можно даже отыскать в этой народной латышской поэзии следы эпохи, когда молодые парни, жившие особняком, брак с родной сестрой предпочитали опасному похищению девушки из чужого семейства. Больших эпических поэм или былин у латышей нет; но и в простых четверостишиях их песен, или дзясмах, как они их называют, ясно видны следы периода воинственного и даже победоносного, во время которого летты «сжигали крепостцы русских», «возбраняли полякам вход в край» или «встречали врага середи моря»; однако, их сношения с немцем или русским описываются обыкновенно словами ненависти или отчаяния. «О Рига, Рига, ты красива, очень красива! (говорит одна латышская песня). Но кто тебя сделал такой красивой? Рабство ливонцев».—«О! если бы мне достать те деньги, что погребены на дне моря»,—говорится в другой песне,—«я купил бы Рижский замок со всеми немцами, и тогда я стал бы поступать с ними так же, как они со мной поступали; я заставил бы их плясать на горячих камнях». Однако в этих народных песнях господствует уныние, упадок духа: «О, Боже мой, Боже! куда мне деться? Леса полны волков и медведей; поля полны господ. О, Боже! покарай моего отца, мою мать за то, что они воспитали меня в порабощенной стране»! И при всем том, сколько свежести, сколько любви и нежности в большей части латышских песен, какая глубокая мысль выражена, например, в следующей дзясме—мысль, которая должна была бы служить девизом для всего Прибалтийского края, как и вообще для всего света: «Я не хочу, чтобы меня возносили над другими, не хочу также, чтобы меня ставили ниже других; я хочу только жить равным между равными людьми».

Шведы, которые были обладателями Финляндии, утвердились также и на противоположном берегу Финского залива, в Эстляндии и в Лифляндии. На берегах последней, около Рижского залива, во многих местах найдены камни, сложенные таким образом, что они представляют фигуру корабля,—памятники, как известно, специально скандинавские; сооружение их приписывается сканийским или норманским поселенцам, пришедшим в край в первые времена средневекового периода,—следовательно, ранее датских завоевателей, которые овладели Эстонией в начале тринадцатого столетия. Кроме того, в Прибалтийских губерниях встречаются древние могилы, совершенно такия же, как в Скандинавии; наконец, многие имена мест, в особенности названия островов, каковы: Даго, Вормс, Оденсгольм, Нукко, Мого, Кюно, Руно, также напоминают о пребывании этих переселенцев с востока. Прилив их усилился еще гораздо более, когда Эстония, в половине шестнадцатого столетия, а затем и Ливония в семнадцатом столетии, сделались на некоторое время нераздельной частью шведской монархии. В наши дни скандинавские поселенцы, число которых теперь уже не увеличивается, как прежде, новыми выходцами из Швеции, уменьшилось до нескольких тысяч человек, живущих на Даго и на других островах Эстонского архипелага; сами они называют себя Eibofolket, то-есть «островитянами». На острове Руно эти скандинавские колонисты остались свободными; все они равные и все владельцы земли и моря. В 1870 г. шведов в Прибалтийских губерниях, по Риттиху, считалось: в Лифляндской губернии—366, в Эстляндской—5.575, всего—5.941.

Славянские элементы составляют гораздо более значительный процент в населении Прибалтийских губерний, нежели элемент скандинавский. Тысячи поляков поселились в крае, особенно в Курляндии, когда она входила в состав польского государства (с 1561 по 1795-й год). По статистическим данным, насчитывается еще более 15.000 поляков в трех Прибалтийских губерниях; но, сверх того, большое число дворян, особенно в Курляндии, носят польские фамилии, хотя они теперь причисляются к немцам и говорят немецким языком. Что касается русских, то они начали свои нашествия в прибалтийские страны с первой половины одиннадцатого столетия и основали там крепкий город Юрьев (Дерпт) и другие города. Немецкое завоевание остановило военную колонизацию русских, но оно способствовало развитию их торговли в крае. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях религиозные преследования побудили многих раскольников переселиться из Московского государства в Прибалтийский край; в настоящее время в одном только форштадте Риги их насчитывают до 8.000 человек, а во всем Остзейском крае число староверов простирается до 20.000 слишком: это—почти треть всех живущих в этой стране русских, пребывающих по большей части в городах, преимущественно в Риге. Кроме русских, около 80.000 эстов и 50.000 латышей исповедуют православную греко-восточную веру. Обращение в православие усилилось в особенности со времени большего голода 1840—1841 гг.; крестьяне надеялись, что им стоит только принять русскую веру, чтобы получить обратно земли, которые были взяты у них немецкими дворянами. В два только года, 1845-м и 1846-м, 60.000 прибалтийских крестьян перешли в православие; но так как судьба их от этого не изменилась, то и рвение постепенно остыло, и даже обнаружилось некоторое движение в обратном направлении, в противность законам империи. Латыши, приобревшие земли ценою перемены веры, получили их далеко от своей родины—в Симбирской губернии, где они живут как-бы в ссылке. В последнее время обращение в православие опять усилилось; случалось, что целые деревни переходили из лютеранской веры в православную.

Немцы долгое время были политическими властителями края, и даже, когда они перестали быть господами силой меча, они все-таки остались классом господствующим силой денег, так как в их руках находятся земли и места. В 1159 году, когда они явились в первый раз на устьях Западной Двины, они прибыли туда в виде потерпевших кораблекрушение мореходов, умоляющих о приюте: хорошо принятые, они через некоторое время возвращаются в виде купцов, затем в качестве проповедников христианской религии и, в конце концов, утвердились, как хозяева края. Крепкие замки, укрепленные монастыри монахов-рыцарей воздвиглись на холмах, на высоких крутых берегах рек, откуда могли совершенно господствовать над страной; в то же время торговые города основались на благоприятных местах, и все торговые сношения, от берегов моря до областей центральной России, шли через посредство германских колонистов. Так образовалось, над порабощенным туземным населением, два класса почти исключительно германские—дворянство и высшее городское сословие, состоящее из купцов и почетных граждан; и теперь еще, по прошествии семи сот лет, эти два класса (ниже которых стоят простые горожане, или мещане, составляя посредствующий класс) сохранили свою силу и власть. Численность этих трех сословий в Остзейском крае определяют следующим образом:

Дворян—14.119; купцов и почетных граждан—7.000; мещан—95.295.

Два первые, господствующие класса построили города, устроили пути сообщения; они обратили оффициально латышей и эстов сначала в римско-католическую веру, затем, после реформации, в евангелическо-лютеранскую; они взимали десятины и другие налоги, но им никоим образом не удалось, как это утверждали немецкие писатели, германизировать народ, и число их, сообразно показаниям статистиков различных национальностей, не достигает даже двенадцатой части всего населения края; по всей вероятности, оно составляет не более пятнадцатой или шестнадцатой доли, при чем процент их уменьшается с каждым годом, так как плодовитость городского населения слабее плодовитости сельских жителей. Разногласие в исчислениях статистиков происходит, без сомнения, от того, что евреи, в числе свыше 40.000 душ, часто причисляются к жителям немецкого происхождения.

Число немцев в Прибалтийских губерниях:

| По Беку | По Риттиху | |

| В Эстляндской | 14.700 | 12.150 |

| Лифляндской | 63.300 | 64.120 |

| Курляндской | 77.100 | 44.150 |

| Всего | 155.200 | 120.420 |

Богатые горожане говорят немецким языком, тогда как поселяне, рабочие, даже ремесленники употребляют еще свои родные языки. Немецкие пролетарии городов, известные под именем «Kleindeutschen», считаются как-бы стоящими ниже туземцев их собственными соотечественниками.

За периодом онемечения следовал период русификации или обрусения,—выражение, употребленное уже более столетия тому назад императрицей Екатериной II. В 1835 году в Прибалтийских губерниях был введен свод русских гражданских законов, а в 1850, затем в 1867 году, издано повеление об употреблении русского языка в оффициальной переписке. В 1877 году, со введением Городового Положения, привилегированные немецкия сословия или корпорации должны были подчиниться новому порядку: избрание должностных лиц общественного управления предоставлено всем жителям, удовлетворяющим известным условиям ценза, имущественного или образовательного; переписка этих управлений производится еще, впредь до нового распоряжения, на немецком языке; последний все еще сохраняет некоторые привилегии над «местными языками»; но со временем он должен быть заменен русским языком. В начальных школах,—которые посещаются всеми эстами лютеранами и большинством принадлежащих к другим вероисповеданиям—обучение по-прежнему ведется на туземных языках, тогда как в средних и высших учебных заведениях языком преподавания все-еще остается немецкий. Но правительство принимает уже предварительные меры в видах обрусения школ, и в тех заведениях (учительских семинариях), где приготовляются будущие преподаватели, русский язык стал уже господствующим. Точно также срок военной службы может быть сокращаем только для тех солдат, которые выучились говорить языком русских офицеров.

Участь туземного населения прибалтийского края была самая плачевная в продолжение всего периода немецкого господства. Отнятие ноги сделалось законной карой для крепостного, убежавшего от своего господина, и даже в наши дни мать-эстонка грозит своему ребенку приходом немца: «сакс идет!» (Saks tuleb). Мать-латышка подобным же образом возвещает своим детям пришествие Вацеша, и это прозвище, означающее «немец», составляет самое тяжкое оскорбление для латыша. При шведском владычестве положение крепостного люда несколько улучшилось; благодаря уменьшению и урегулированию барщинных работ, оно начало приближаться к положению крестьян на Скандинавском полуострове, и латышский народ до сих пор сохраняет наилучшее воспоминание об этой эпохе; но после изгнания шведов русскими, когда господство немецких помещиков было возстановлено и подтверждено грамотами или хартиями, большая часть крестьянских земель была конфискована. Крепостное право продолжалось до 1816 и 1819 годов: в эту эпоху последовало освобождение крестьян в трех прибалтийских губерниям, но оно не дало земледельцам ни малейшего права на землю и сохранило за землевладельцами местное управление. Затем с 1856 года прибегали в кое-каким паллиативным мерам в этом направлении: пользование некоторыми землями было обеспечено крестьянам, хотя право собственности осталось за помещиками, и изданы законоположения, дозволяющие выкуп земледельцами арендуемых участков земли по соглашению с владельцами. Распределение земельной собственности в трех губерниях Остзейского края представляется в следующем виде:

| Курляндия, проц. | Лифляндия, проц. | Эстляндия, проц. | ||||

| Госуд. крестьяне. влад. | 15.8% | 20.1 | 7.1% | 15.2 | 0.2% | 1 |

| Помещ. крестьяне. влад. | 4.3% | 8.1% | 0.8% | |||

| Дворянство | 61.9 | 58.5 | 92.8 | |||

| Казен. земли | 15.6 | 6.4 | 0.2 | |||

| Городские и другие земли | 2.4 | 19.8 | 6 | |||

Но если некоторая пропорция «крестьян» в собственном смысле, Bauern, могла освободиться от крепостной зависимости, то батраки или работники, Knechte, которые в начале настоящего столетия составляли девять-десятых сельского населения, не исчезли еще как класс и по-прежнему остаются в бедственном положении; многие крестьяне, гонимые нуждою, выселяются во внутренния губернии России, даже в Крым и на Кавказ. В Курляндии более четверти земледельцев бродят из имения в имение в качестве работников: у них нет ни клочка земли, к которому бы они были привязаны как арендаторы или собственники. Земледелие в прибалтийских губерниях стоит на гораздо более высокой степени развития, нежели в остальной России, и плодопеременное полеводство составляет там общее правило; несмотря на то, жители бегут из этого края и идут селиться в местностях с мало плодородной почвой, каковы Новгородская или Витебская губернии. Ни в какой другой части империи крестьянин не имеет меньшей доли в земельной собственности, требуемой теперь «молодой Эстонией» для прежних владельцев почвы.

Средняя величина дворянских имений:

В Курляндской губ.—около 3.602 десятин, в Лифляндской губ.—около 3.527 десятин, в Эстляндской губ.—около 3.110 десятин, в Минской губ.—2.356 десятин, в Киевской губ.—1.553 десят., в Смоленской губ.—300 десятин, в Рязанской губ.—191 десятина.

Три прибалтийские губернии еще не имеют достаточно жителей в своих деревнях, чтобы во внутренности края могло основаться большое число рынков, где население скучивалось бы в такой степени, что образовало бы настоящие города. В значительном числе население могло сконцентрироваться только на морском берегу, в местах исключительно благоприятных по своему положению для торговых сношений с заграницей.

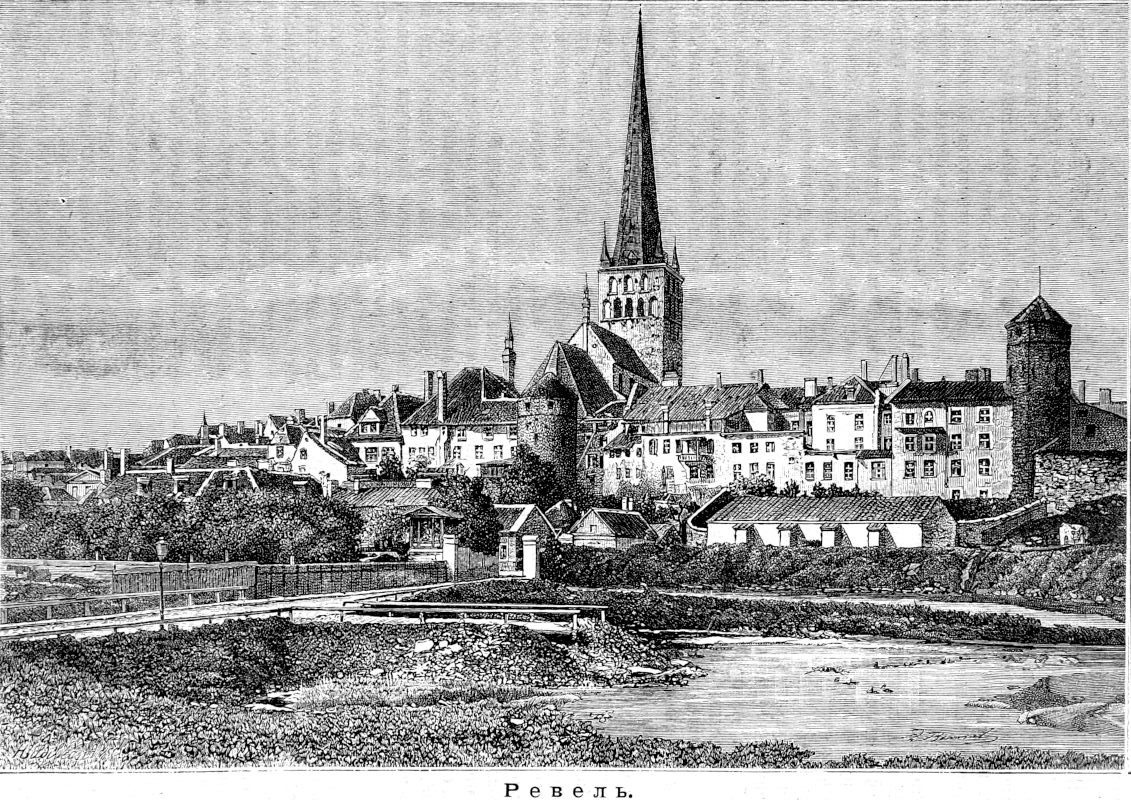

Ревель,—Колывань древних русских,—столица Эстонии, есть один из таких привилегированных по своему торговому положению городов. Это—один из древнейших городов Российской империи, так как он существовал уже в то время, когда Вальдемар II, король датский, построил здесь крепкий замок в 1219 году. Город расположен на берегу глубокой бухты, защищенной островами; сверх того, он имеет ту выгоду, что находится недалеко от северо-западного угла Эстляндии, между Балтийским морем и Финским заливом и, благодаря этому положению, служит естественным пунктом расхождения и соединения нескольких морских путей. Он был одним из первых между ганзейскими городами «Восточного моря». В эпоху шведского владычества, Ревель, который скандинавы называют Реваль, был в одно и то же время их военным и торговым городом; здесь была их сильнейшая крепость, и сюда же стекались товары к их складам. В наши дни это—самый полезный из передовых портов, которыми располагает на Балтике столица России: благодаря железной дороге, проведенной вдоль южного берега Финского залива, Петербург может теперь ввозить впродолжении части зимы много товаров, которые должны бы были останавливаться к западу от Кронштадта по причине замерзания залива: суда выгружают их в Ревеле, или в его таможенном и военном аванпосте, Балтийском Порте, который лежит западнее и омывается более открытым и долее незамерзающим морем. Эта роль Ревеля, как передового порта Петербурга, объясняет значительную разницу, существующую между ценностью привоза и отпуска во внешней торговле главного эстляндского города (в 1894 году общая ценность привоза простиралась до 38,7 миллионов рублей, тогда как ценность вывоза морем составляла только 18,2 миллионов рублей). Движение судоходства в Ревельском порте: по заграничному плаванию (1896 г.): прибыло—549 судов чистой вместимости в 355.016 регистр. тонн, отошло—537 судов, в 344.345 тонн: каботаж (1895 г.): пришло—1.381 судно, в 143.772 тонн; отошло—1.388 судов, в 144.650 тонн. Ревель, четвертый порт империи по ценности его торговых оборотов, обязан также частию своей торговой деятельности положению, которое он занимает как раз напротив Гельсингфорса, столицы Финляндии. Город очень живописный, частию еще окруженный старинными стенами и защищенный с южной стороны болотами и озерами, Ревель заключает несколько памятников ганзейской эпохи, именно дома старинных корпораций или цехов; на горе высятся замок и собор, где шведы могут видеть гробницы многих знаменитых людей их истории; там же погребен мореплаватель Крузенштерн. Эсты составляют только половину населения Ревеля: около трети его состоит из немцев или лиц германского происхождения. Пред этим городом, в 1219 году, датские пираты, потерпевшие поражение и обратившиеся в бегство, увидели упавшее, по словам национальной легенды, с неба красное знамя с белым крестом, Данеброг, под которым они, снова вступив в бой, одержали победу и которое с той поры сделалось для них священной хоругвью.

Два города, Пернов и Юрьев, охраняют, на юге Эстляндии, вход в извилистую долину, соединяющую Рижский залив с Чудским озером. Пернов (по-немецки Pernau), лежащий при устьи р. Перновы,—довольно значительный порт, с морскими купальнями; так же как другой небольшой порт, лежащий к северо-западу от него, Гапсаль, он отправляет за границу главным образом лен, зерновой хлеб, масличные семена; две трети его отпуска идут в Англию. Движение судоходства в Перновском порте в 1895 г.: заграничное плавание: в приходе—78 судов, чистой вместимости 42.675 регистр. тонн; в отходе—76 судов, вместимостью 42.324 тонн; каботаж: в приходе—256 судов, в 27.818 тонн, в отходе—261 судно, в 29.038 тонн; Ценность вывоза (хлеб и лен) в 1894 году составляла 4.566.122, ценность ввоза только 97.324 рубля. Юрьев (по-немецки Dorpat, по-эстонски Тарту),—построенный частию на высоком холме, который на юге господствует над течением реки Эмбах, известен в особенности как университетский город. В 1632 году король шведский Густав-Адольф, стоявший тогда лагерем перед Нюренбергом, издал повеление об основании этой высшей школы, которая впоследствии должна была укрываться от наступавших русских войск, и из Пернова, куда она была переведена, принуждена была отправить в Швецию своих профессоров, свою библиотеку и музей. В 1802 году университет был восстановлен на прежнем месте; некоторые из знаменитейших ученых России получили в нем высшее образование (в 1890 г. в Юрьевском университете числилось 1.694, в 1894 г.—1.491 слушатель). По своим научным сокровищам, Юрьевский университет принадлежит к числу богатейших высших учебных заведений Европы: библиотека его содержит свыше 250.000 томов, и по всем наукам в музеях университета имеются драгоценные коллекции; обсерватория, возвышающаяся на горе, рядом с библиотекой и живописными развалинами древней готической церкви, есть та самая, где Струве и Медлер производили свои достопамятные исследования в области астрономии. В Юрьеве существует, кроме того, ветеринарный институт. Многие ученые общества, непосредственно связанные с университетом, издают мемуары и сборники, из которых некоторые имеют важное значение. Юрьев, стоящий как раз в точке пересечения дорог из Риги, Пернова, Ревеля, Нарвы и Пскова, есть в то же время торговый город, и немцы, составляющие большинство городского населения, обогатились, сосредоточив в своих руках всю экспедиционную торговлю. Эсты, населяющие город,—по большей части работники, чернорабочие или домашняя прислуга.

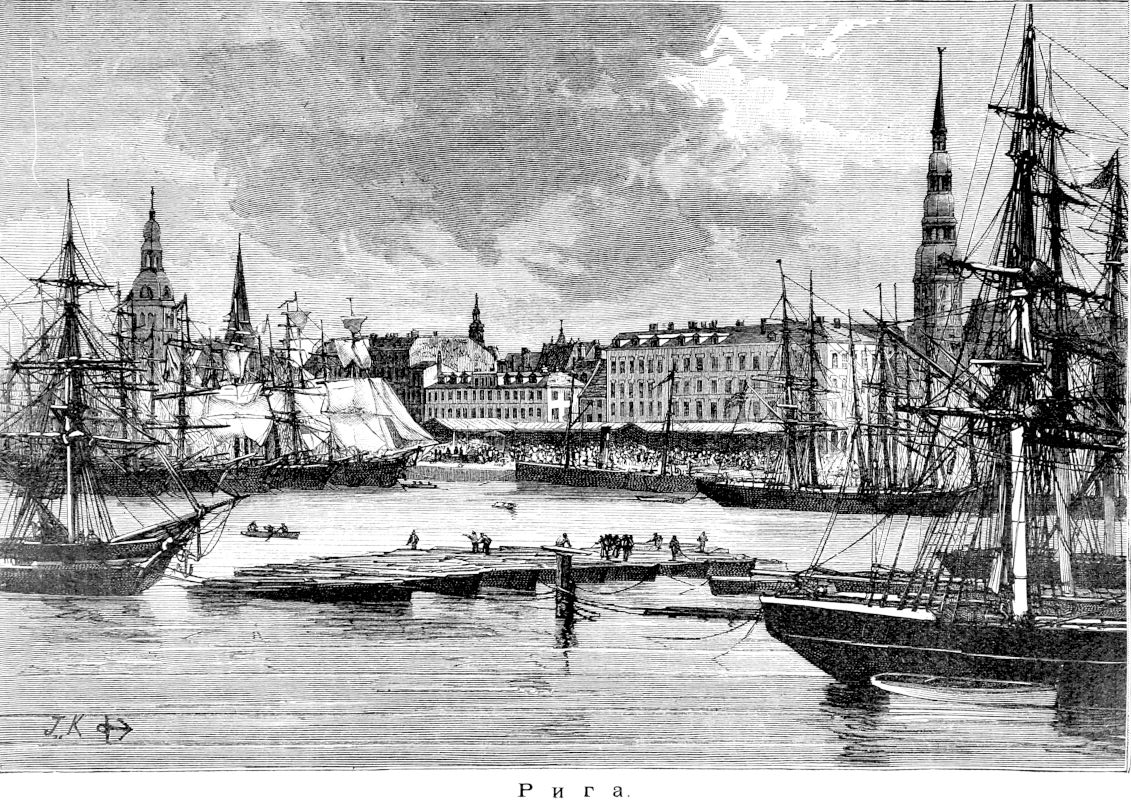

Рига, важнейший город прибалтийских губерний и по числу жителей шестой город Российской империи, также имеет более немецкий, чем русский характер, как по своей истории, так и по составу своего населения (население его в 1881 г., по национальностям распределялось следующим образом: немцев—40%; русских—20%; латышей—30%; эстов и пр.—10%). Эта «контора» или «рига»—как различно объясняют значение имени, данного городу его немецкими основателями—не могла быть построена в месте более благоприятном для торговли; здесь залив, называемый тоже Рижским, всего далее проникает внутрь твердой земли, здесь же изливается в море Западная Двина, большая судоходная река, по которой в старину должны были подниматься все купеческие караваны, направлявшиеся к центральной России или к бассейну Днепра: два притока, Аа Лифляндская и Курляндская, соединяются с главной рекой или, по крайней мере, с аллювиальной дельтой в ближайшем соседстве Риги, вследствие чего этот город сделался естественным центром равнин, через которые они протекают; наконец, с проведением орловско-витебской железной дороги, он стал также одним из главных экспедиционных портов центральной России. Рижский порт в настоящее время занимает третье место между портовыми городами империи по обширности своих торговых оборотов; он следует непосредственно за Петербургом и Одессою; уступая Ревелю по ценности привоза, он значительно превосходит его по размерам отпуска.

Обороты внешней торговли Риги, в тысячах рублей: за пятилетие 1886—1890 г.г. (средний вывод): привоз—на 21.730, вывоз—на 49.773; в 1894 г.: привоз—30.669, вывоз—43.460.

Неудобства рижского порта происходят от продолжительности зимы, которая сковывает фарватер толстым слоем льда, и от силы весеннего ледохода, который наносит на город массы льда, уже разломавшагося в верхнем течении Двины, тогда как нижняя часть реки еще покрыта сплошной кристаллической плитой. С другой стороны, входный бар довольно мелок (средняя глубина его всего только около 14 футов), и потому суда большего водоуглубления не могут проникать с полным грузом в устье Двины. Движение торгового судоходства в рижском порте по заграничному плаванию в (1896 г.):

В приходе—1.605 судов, вместим. 958.064 тонн, в отходе—1.631 суд., вместим. 967.519 тонн; по каботажу (1895 г.): пришло—1.589 судов, в 199.886 тонн; отошло—1.606 судов, в 199.648 тонн.

Не все суда поднимаются до самого города, который расположен верстах в 10 от моря, на правом берегу реки; большое число их останавливается перед крепостью Дюнамюнде, названной так по причине положения её на острове при устьи Западной Двины. Более трети торгового обмена Риги производится с Англией, которая посылает соль, каменный уголь, табак, спиртные напитки, колониальные продукты, мануфактурные товары, а берет взамен пеньку, лен, зерновой хлеб, говяжье сало, доски. Название «рижский лес», которое дают во Франции бревнам, балкам и проч. из сосны и других хвойных древесных пород, привозимым из России, свидетельствует также о важности, которую получила в этом порте отпускная торговля лесом; но нужно заметить, что леса по берегам Западной Двины уже истреблены в значительной части. Рига—самый богатый землевладелец в Лифляндии.

Этот старинный ганзейский город сохранил в центральных кварталах, то-есть в собственно так называемом «городе», свою средневековую физиономию; там еще видны некоторые почтенные памятники древности,—между прочим, замок или бург тевтонских рыцарей и дома корпораций; но по ту сторону бульваров раскинулись предместья или форштаты новейшей постройки, с низкими домами, с широкими и прямыми улицами. Между учебными заведениями Риги, главное место занимает политехническое училище (в 1892 г. около 1.200 студентов). Через Западную Двину недавно построен железнодорожный мост длиною около трех четвертей версты, на восьми солидных быках, которые выдерживают напор льда, скопляющагося во время вскрытия реки. Форты и другие укрепления защищают подступы к Риге; но городской вал преобразован в бульвары.

Круг второстепенных городов опоясывает столицу прибалтийских губерний. На северо-востоке, на Аа, стоит город Венден, с развалинами замка, который был резиденцией гроссмейстеров или великих магистров ордена Меченосцев. На Западной Двине Фридрихштадт и Якобштадт, из которых последний основан русскими переселенцами и теперь в значительной части населен евреями, имеют значение как пристани, где останавливаются пароходы, а также плоты и мелкие суда, спускающиеся вниз по реке. На юге Курляндская Аа, еще ручей при городке Бауске, становится уже рекой у Митавы (по-немецки Mitau, по-латышски Jelgawa), главного города курляндских герцогов, имя которого так часто повторялось во Франции, в эпоху первой революции, когда Людовик XVIII держал здесь свой двор: обширный замок, окруженный рощами и прудами, был построен в стиле версальского дворца. Митава, местопребывание аристократических фамилий края, город школ и пансионов, имеет почти совершенно немецкий характер, хотя все окружающие деревни населены латышами, которых митавские горожане, с некоторым презрением, называют «восточными людьми».

Речка Виндава, протекающая через город Гольдинген, впадает в Балтийское море у небольшего порта Виндавы, мало посещаемого судами по причине опасностей, представляемых его баром. Движение судоходства в виндавском порте в 1895 г.: по заграничному плаванию: пришло—236 судов, в 80.245 тонн; отошло—241 судно, в 81.481 тонну; по каботажу: пришло—437 судов, в 47.839 т.; вышло—430 судов, в 46.751 т. Ценность вывоза морем в 1894 г.—1.184.000, ввоза—91.000 рубл.. Самый деятельный порт Курляндии находится южнее, на узкой песчаной косе, отделяющей прибрежный пруд от открытого моря. Этот порт, Либава (Libau по-немецки, Leepaja по латышски), образовался из пруда, или «Малого моря», которое соединили с Балтикой посредством канала, окаймленного отчасти бонами, положенными на затопленных плашкоутах, нагруженных камнем. Лежащий южнее всех других русских портов Балтики, либавский порт освобождается от льдов тремя неделями ранее Риги, шестью неделями ранее Петербурга и соединен с г. Вильно железною дорогою; но бар, через который должны проходить суда, чтобы войти в канал, имеет всего только от 10 до 111/2 футов глубины, и при том он часто менял положение и ширину после сильных ударов ветра, дующего с открытого моря. Эти опасности, представляемые баром, объясняли меньшую важность Либавы в сравнении с Ригой, с Ревелем, с Кенигсбергом, прусским городом, который, однако, можно назвать русским портом, по направлению его торгового движения; но в последнее время исполнены были большие работы по углублению прохода, и торговля Либавы быстро возрасла, к невыгоде Кенигсберга. Движение судоходства в либавском порте: по заграничному плаванию (1896 г.): пришло—1.419 судов, в 584.553 регистр. тонн чистой вместимости: вышло—1.443 судна, в 592.580 т.; по каботажу (1895 г.): пришло—652 судна, в 64.282 тонны; вышло—653 судна, в 65.708 тонн.

Ценность внешней торговли Либавы в 1894 г. (в тысячах рублей): вывоз—40.497; привоз—18.222. К югу от Либавы рыболовы собирают в песках ежегодно около 120 пудов янтаря, но на севере от этого города он редко встречается.

Города Прибалтийского края, с населением свыше 5.000 душ (по переписи 28 января 1897 г.):

Эстляндская губерния: Ревель—65.036 жит. Везенберг—5.519 жит.

Лифляндская губерния: Рига—281.884 жит. Юрьев (Дерпт)—41.627 жит. Пернов—12.552 жит. Валк—10.208 жит. Феллин—7.706 жит. Вольмар—7.241 жит. Венден—6.300 жит.

Курляндская губерния: Митава—35.011 жит. Либава—64.500 жит. Якобштадт (1891 г.)—7.000 жит. Бауск—6.641 жит. Гольдинген—9.729 жит. Виндава—8.724 жит. Фридрихштадт—11.289 жит. Туккум—7.514 жит.