II. Финляндия.

Великое княжество Финляндское, хотя и составляет часть обширных территориальных владений Российской Империи, но имеет особенное устройство и управление, и потому образует как-бы отдельное государство. Эта область также представляет, по крайней мере в южной своей половине, страну, определенно очерченную естественными границами и отличающуюся некоторыми особенными физическими чертами. Заливы Ботнический и Финский и Ладожское озеро окружают ее с западной, южной и юго-восточной стороны, тогда как на севере и северо-востоке финляндская территория, именно губерния Улеаборгская, продолжающаяся далеко к Ледовитому океану, отделена от Швеции, Норвегии и собственно России только течением рек, или чисто-условными пограничными линиями. По своему населению Финляндия—единственная, вместе с Венгрией, страна в Европе, сохранившая доныне имя народа, непринадлежащего к арийской семье,—тоже резко отличается от всех сопредельных или соседних земель. Часть морского прибрежья населяют шведы, потомки древних колонистов и завоевателей, но остальная территория занята финнами, между которыми находятся, может быть, самые чистокровные представители расы, которая некогда господствовала на значительном протяжении Старого Света. Оттесненное в эту страну диких гранитных утесов, озер и болот, ограниченную с южной стороны Финским заливом, древнее племя имеет теперь в своем распоряжении лишь весьма незначительную часть первоначальной области своего распространения и давно уже утратило свою независимость. Сначала край подпал под владычество скандинавов, потом перешел под власть России: уже Петр Великий завоевал у шведов нынешнюю Выборгскую губернию, к которой впоследствии прибавились другие куски страны, а в 1809 году, по Фридрихсгамскому миру, вся остальная часть Финляндии до реки Торнео была присоединена к империи, хотя под титулом великого княжества, с особенными законами и учреждениями и со включением в её состав предшествовавших завоеваний России. Финляндцы не утратили сознания своей национальной индивидуальности: они заботливо хранят свои предания и свой язык, приготовляясь с доверием к будущему, в котором им, может быть, суждено играть более видную роль, чем ныне. Но, живя на своей скупой, бесплодной почве, в суровом северном климате, финляндцы не могут иметь надежды сделаться когда-либо народом сильным численностью, промышленностью, богатством: пространство, которое они занимают, пропорционально, в двенадцать раз менее населено, чем Франция, и в три раза менее, чем Европейская Россия в собственном смысле.

Пространство Финляндии: 373.601 кв. килом. (в том числе 41.660 кв. килом. внутренних вод); население в 1897 г.: 2.527.801 жит.; население на 1 кв. километр: 7.

Финляндия, или Suomen-meа,то-есть «Земля Озер», по своей природе и виду местности, представляет переходную страну между Скандинавским полуостровом и Россией. Мы находим в ней, как и в Швеции, гранитные скалы, каменистые бассейны, наполненные прозрачной водой, бесчисленные морены, оставленные древними ледниками на полях; но она не имеет гористой области, которая походила бы на плоскогорье Кьелен, и на её территории уже начинаются большие равнины, которые тянутся чрез всю Россию, с одной стороны до подошвы Уральского хребта, с другой—до основания Кавказских гор. В земле финляндских лопарей уединенные, покрытые снегом массивы возвышаются среди лесов, озер и болот; но ни в одной части южной Финляндии мы не встречаем вершин, которые можно бы было назвать настоящими горами: самые высокие холмы представляют из себя простые горбы или бугры, очевидно, притупленные пребыванием и проходом древних ледников. Водораздельные возвышенности, разделяющие покатости Ботнического и Финского заливов, Ладожского озера и Белого моря, достигают, в среднем, высоты от 150 до 200 метров. На юге финляндской Лапландии, самая высокая вершина—гора Тейри-харыо, лежащая в бассейне реки Улеа, к северо-востоку от большего озера того же имени. К массиву, часть которого составляет этот холм, примыкают небольшие неправильные цепи, носящие в некоторых местностях собирательные наименования; таковы: Мансельке или «Хребет страны», который отделяет бассейн Ботнического залива от бассейна Белого моря, и Суомен-Сельке, или «Хребет Финляндии», который тянется на юго-запад от озера Улеа, параллельно берегам Балтийского моря, но в расстоянии, средним числом, около ста верст внутри страны. Юго-западный угол Финляндии, который продолжается в море архипелагом Аландских островов, представляет область неровную, почти гористую. В целом все эти гранитные горные цепи могут быть рассматриваемы как плоская возвышенность, хребет которой, лежащий ближе к Ботническому заливу, чем к внутренней Финляндии и к Ладожскому озеру, оканчивается довольно круто на берегах Финского залива.

Главные высоты Финляндии: В Лапландии: Гальдефьель—1.258 метр.; Палластунтури—858 м.; Пельдоаиви—666 м.; Унастунтури—644 м.

В центральной Финляндии (по Гюльдену): Саукко-ваара—650 м.; Йивакра—585 м.; Тейри-харыо—335 м.; Кивес-ваара—305 м.

Холмы южной Финляндии в прежнее время были, вероятно, гораздо выше, чем какими мы их видим в наши дни, потому что на скатах и на высших вершинах Валдайской сплошной возвышенности, в середине России, находили куски кварца и других горных пород финляндского происхождения на высоте более значительной, чем та, которой достигают ныне самые высокие кручи гор, бывших месторождением этих камней. После отступления ледников, некогда покрывавших всю страну и которые, разливаясь к полуденным областям, переносили туда груды камней и обломков, почва должна была постепенно опуститься и дать доступ морю, которое мало-по-малу проникало в восточном направлении, где и образовало, наконец, Финский залив. Однако, ничто не доказывает, чтобы оседание финляндской территории дошло до образования пролива между морями Белым и Балтийским. Если свидетельства геологии установляют несомненным образом существование в древности рукава моря, соединявшего Каттегат с Меларским озером, то наука остается еще в сомнении относительно пролива, который, может быть, отделял некогда Финляндию от страны, известной ныне под именем России. Некоторые озера, между прочим и Ладожское, заключают в своих водах виды рыб и ракообразных морского происхождения, из чего нужно заключить, что эти бассейны были прежде заливами Балтийского моря; но на окружающих их землях нигде не встречается, как на землях шведского прибрежья, слоев соленоводных раковин: нужно дойти до нижней долины Северной Двины, чтобы встретить выступившие из-под воды пласты ископаемых животных. Между финляндскими берегами и покатостью Белого моря водораздельные высоты, усеянные озерами, нигде не представляют, ниже высоты 35 метров, следов прежнего пребывания моря.

За периодом оседания почвы следовал период обратного движения, который продолжается до наших дней. На морском берегу и во внутренности материка повсюду видны признаки постепенного поднятия почвы: в одних местах груды камней, разрытые речными потоками, которые должны были углублять свои русла, по мере того, как море отступало; в других—прежние берега, оставленные далеко внутри материка, гавани, затерянные теперь среди полей, острова, соединившиеся с твердой землей, подводные скалы, сделавшиеся, в свою очередь, островками и островами и окруженные другими скалами или шхерами; дно моря постепенно повысилось. Явление поднятия суши не было наблюдаемо на берегах Финляндии столь же продолжительно и систематически, как на противоположных берегах Балтики; тем не менее, существуют элементы сравнения с 1697 г., эпохи, в которую были сделаны заметки на скалах Вазы. Повышение исчисляется в этом месте от 1 до 1,16 метра в 100 лет; перед Або, и для всего Финского залива, оно составляет 60 сантиметр. в столетие.

Ни в какой части Европы эрратические камни не встречаются в таком большом количестве и таких крупных размеров, как в Финляндии. Многие из них до того громадны, что крестьяне могут приютиться со своими жилищами у основания этих гранитных масс, некогда двигавшихся. В некоторых местах, особенно при выходе долин, валуны образуют целые «каменные моря». Даже под слоем растительной земли находят в огромном множестве обломки скал, составляющие для местных жителей неисчерпаемые каменоломни. Впрочем, перемещение эрратических камней совершается с одного берега Финского залива на другой, так как берега островов этого залива усеяны валунами, а на упомянутом острове Суур-Титтерс даже нашли камни, изборожденные полосами. Две оконечности острова Гохланда, на севере и на юге, покрыты такими массами кусков финляндского гранита, что суда часто ходят туда за грузами камня, и Петербург, так же, как и другие приморские города, получали оттуда материалы для мощения улиц. На островке Лавенсари, лежащем к востоку от Гохланда, покойный академик Бер видел глыбу гранита, вес которой он исчисляет приблизительно в 6.000 пудов и которая, по его мнению, была принесена льдами в конце прошлого столетия; однако, мало вероятно, чтобы эта каменная масса проникла туда в недавнее время с полуденного берега Финляндии: скорее нужно предположить, что она была сдвинута со дна морского и перенесена на берег огромным давлением льдов, гонимых сильными северо-западными ветрами. Крапоткин видел на западном берегу о. Суур-Титтерс глыбу гранита еще более значительных размеров, которую также прикатили льды и бурные волны. Камни посредственной величины каждый год выбрасываются морскими волнами на острова залива и на берега Эстляндии; что же касается мелких камней, то они прибывают в таких огромных количествах, что профиль бухточек и полуостровов, куда они приносятся льдинами, иногда заметно изменяется в короткий промежуток нескольких лет. Северо-западная часть островка Лавенсари, берега которого были нанесены на карту Спафарьевым в 1813 году, в такой степени увеличилась в продолжение одной четверти столетия новыми полуостровами и рифами, что теперь едва можно узнать первоначальную форму побережья: с каждым годом появляются новые груды камней над поверхностью морских вод. Впрочем, не надо забывать, что это постоянное приращение твердой земли на островах Балтики происходит отчасти также от общего поднятия материка.

Следы прохождения древних ледников еще очень явственно напечатлены в почве, и даже общий рельеф страны обнаруживает многими несомненными признаками работу, сделанную этими могучими ледяными реками. Можно сказать, что на земном шаре мало найдется геологических черт яснее обозначенных, чем параллелизм речных долин, которые с той и с другой стороны, на шведском и на финляндском берегу, выходят на Ботнический залив. Все скандинавские реки, спускающиеся к этому заливу, текут от северо-запада к юго-востоку; все финляндские реки, впадающие в тот же бассейн, за исключением Торнео, текут от юго-востока к северо-западу: они движутся в противоположном направлении, но по линиям, составляющим точное продолжение одна другой и расположенным параллельно оси всех удлиненных озер, занимающих гранитные долины Финляндии, словно исполинская борона была проведена по всему географическому бассейну от Скандинавских Альп до Ладожского озера. Во многих частях страны общее расположение линий рельефа отличается почти геометрической правильностью: холмы, озера, болота, цепи эрратических камней тянутся параллельно, по направлению от северо-запада к юго-востоку, и все человеческие сооружения, плотины, рвы, пути сообщения. улицы селений и городов, естественно должны были быть производимы в том же направлении. Вдоль морских берегов, там, где общее поднятие страны выдвинуло на поверхность подводные мели,—мысы, полуострова и островки расположены во многих местах с такой же правильностью, как возвышенности и озера во внутренней Финляндии, и также носят на себе следы однообразного действия древних ледников. В виде примера этого образования морских берегов, можно указать на побережье Ботнического залива, особенно между устьем реки Кумо и Нюстадским рейдом, и на берега Финского залива, от порта Борго до острова Бьерке. В этом отношении форма Выборгского залива или фьорда, с его полуостровами и вставленными между ними, точно в футляр, островами,—одна из самых поучительных. Полосы, проведенные движущимися ледяными массами, были наблюдаемы на самых высоких вершинах Финляндии, на склонах гор и даже на скалах морского ложа. В окрестностях Гельсингфорса скалы, извлеченные с глубины 115 футов ниже поверхности моря, были явственно исчерчены глетчерными полосами.

Так же, как в Скандинавии, в Финляндии встречаются длинные кряжи—азары, называемые также финляндцами harju, и составляют в низменных местностях главные черты пейзажа. Как и в Швеции, некоторые из этих азаров пересекают озера в форме валов, местами проломанных; дороги, продолжаемые где нужно мостами и паромами, идут по всей их длине. В виде примера, можно указать на замечательный Пунга-харью, естественный вал высотою около 100 футов, соединяющий два противоположные берега одного из северных бассейнов озера Сайма, к югу от Нюшлота. Остров, состоящий из глыб гнейса, послужил опорной точкой для обеих половин естественнаго вала, имеющего около 7 верст в длину. Пунга-харью, тип многих других азаров, несомненно есть продольная морена, которая некогда была покрыта озерными водами, доказательством чего служат сохранившиеся доныне на его поверхности песок и другие осадочные образования.

Узкия цепи холмов, совершенно другого происхождения, так как они состоят из кристаллических сланцев и из известняков, тянутся между озерными бассейнами с севера на юг, тогда как на юге страны настоящая гранитная плотина, прозванная Salpau-Selka (ограда, или барьер), образует длинные валы, параллельные берегу залива и пробитые там и сям напором вод: так, озеро Сайма ограничено с южной стороны азаром, который прерывается только течением реки Вуоксы; но около середины его бассейна видны справа и слева остатки разорванного вала. Когда какое-либо верхнее озеро вытекает в нижележащее чрез пролом азара, то берега указывают на обломках пробитого вала уровень бассейна, на половину опорожненного, а в нижнем резервуаре слои, состоящие из увлекаемого водой песку, покрывают тонкий ил ложа; кроме того, аллювиальная дельта, более или менее значительная, образуется в том месте, куда изливался исток верхнего озера. Иногда человек помогает работе природы, чтобы приобрести себе таким образом новые плодородные земли. Очень искусные в направлении потоков сообразно предположенной цели, финляндцы каждый год увеличивают свою область, так что от одного десятилетия до другого карты представляют различный вид.

Однако, может случиться, что вычисления инженеров относительно силы сопротивления их плотин оказываются ошибочными, и иногда истечение воды, вместо того, чтобы совершиться с желаемой правильностью, происходит со страшной стремительностью. Так именно случилось с озером Гейтиайнен, на севере от местечка Иоенсу, в восточной Финляндии. В намерении понизить мало-по-малу воды этого резервуара, уровень которого находился на 21 метр выше поверхности озера Пюхесельке, начали, в 1854 году, копать ров шириною около 10 футов, который воды дождей и тающего снега постепенно превратили в извилистый ручей. Вдруг, 3 августа 1859 года, плотины, долженствовавшие регулировать истечение излишка вод озера Гейтиайнен, уступили напору жидкой массы. Из Иоенсу, на 7 верстном расстоянии, слышен был шум, похожий на раскаты грома; камни с грохотом ударялись друг о друга; сломленные деревья уносились стремительным течением; целые дома плавали на поверхности вод; острова и песчаные мели появлялись там, где их прежде не было, затем опять исчезали. Потоп продолжался три дня, и все это время поверхность озера Сайма, в которое низвергались воды, была в таком сильном волнении, что суда с трудом могли бороться против ярости бушевавшей стихии. Массу воды, которая вытекла через новое русло, исчисляли приблизительно в 2.800 миллионов кубич. метров (288.000 милл. куб. саж.), что составит немногим более 11.000 кубич. метров (1.134 куб. саж.) в секунду: это—почти сток большой реки в роде Дуная, к которому нужно бы еще прибавить количество воды, протекающей в Роне. Сверх того, объем земли, унесенной разливом, представлял по меньшей мере 35 миллионов кубич. метр. (3,6 милл. куб. саж.), так как долина, вырытая жидкой массой в этот короткий промежуток времени, имеет не менее 8 километров в длину, при ширине от 300 до 450 метров и глубине от 10 до 25 метров. Все эти обломки и землистые частицы, отложенные в озере Пюхесельке, образовали в нем широкую дельту и уменьшили протяжение его на несколько квадратн. километров, между тем как верхнее озеро значительно убавилось в размерах, особенно около северной его оконечности, наименее глубокой; там песчаные мели и груды каменных глыб вдруг появились на поверхности в виде островов, тогда как другие острова соединились с твердой землей. Замечательно, что, несмотря на страшную силу внезапного потока, большие эрратические камни, имеющие около полутора аршина ширины, не были сдвинуты с места; до сих пор видны ряды их, расположенные поперек направления потока. Правда, даже в начале разлива, когда вода в озере Гейтиайнен стояла еще на 21 метр выше уровня нижнего резервуара, падение выходного потока не превышало 3 миллиметров на 1 метр.

Впрочем, явление озерных наводнений,—хотя они редко принимают такие грозные размеры, как сейчас описанный разлив озера Гейтиайнен,—должно часто возобновляться во всех частях Финляндии. Даже в силу законов тяжести, все возвышенные озерные бассейны страны должны стремиться вылиться в нижележащие резервуары: и действительно, мы везде видим следы уменьшения озер по протяжению, по мере того, как будем последовательно подниматься от низменных местностей Финляндии, то-есть от берегов Ладожского озера, к прибрежным высотам Ботнического залива и к хребту Суомен-Сельке. Повсюду прежния линии уровня, проходящие очень высоко над поверхностью нынешних озер или прудов, свидетельствуют о понижении озерных бассейнов, которые постепенно опоражнивались, как вода верхнего резервуара, льющаяся со ступеньки на ступеньку по так называемой «Нептуновой лестнице». На северном скате водораздельного хребта Финляндии можно наблюдать подобное же явление: так, например, на высоте 56 метров над нынешней поверхностью озера Улеа-треск, видны следы уровня древнего озера. Вообще разность уровня между прежними озерными бассейнами и нынешними возрастает правильно от юга к северу Финляндии.

Из всех стран Европы Финляндия наименее освободилась от поверхностных вод озерного периода, следовавшего за ледяной эпохой: эта страна усеяна большим числом озер, прудов и болот, чем даже Швеция; в южной её части, ограничиваемой на севере рекою Улеа, около половины территории (по Веселовскому, 47%) покрыто озерами. С той поры, как ледники удалились, оставив рекам и дождевым водам все углубления почвы,—наносы, образуемые обломками скал (аллювий), могли наполнить лишь незначительные озерные пространства; точно также и болотные растения успели захватить вполне только небольшие бассейны стоячей воды. Благодаря твердости её каменных пород, состоящих из гранита, гнейса, порфира, и незначительной высоте её гор, на которых дождевые потоки очень медленно образуют рытвины, Финляндия могла до настоящей минуты сохранить вид суши, находящейся еще в периоде образования: она кажется еще неприспособленной для пребывания человека. Во всей этой области полуденной Финляндии озера образуют такой перепутанный лабиринт, что невозможно различить без сосредоточенного внимания границы водораздела между покатостями Ботнического залива, Финляндского моря, Ладожского озера; притом же во многих местах эти границы чисто условны, и простые болота, имеющие сток к тому и другому морю, обозначают пояс разделения вод. Что касается рек, то большинство их состоит из цепи озер: по справедливому замечанию Пешеля, нигде нельзя так хорошо изучить «эмбриогению рек», как в Финляндии.

Озеро, которое, вероятно, занимает по величине первое место между бесчисленными бассейнами финляндской территории, находится вне области озерной по преимуществу: это Энаре или Инара, лежащее внутри Лапландии и имеющее исток через реку Пасвик в Варангерский залив (Варангер-фьорд), но это озеро так мало известно, что исчисления его поверхности, сделанные различными исследователями, разнятся на целую тысячу кв. верст. Сайма или Саймаа, самое обширное внутреннее море Финляндии в собственном смысле, залегает на пространстве меньшем площади озера Энаре, но оно значительно превосходит последнее, если считать все озерные резервуары (Пилайя, Эновеси и другие), которые сообщаются с озером Сайма посредством широких проливов. Эти соединенные озера, которых излишек вод выливается в Ладожское озеро, занимают почти всю восточную Финляндию; узкий каменистый кряж, выдвинувшийся с севера, отделяет их от другого лабиринта озер,—из которых главное называется Пейение,—изливающихся через реку Кюмень (Kymmene-elf) в Финский залив. Посредством отверстий, высеченных в скале, установили с 1856 года непосредственное сообщение между озерным бассейном Сайма и водами Финского залива (Сайменский канал), вследствие чего небольшие суда получили возможность грузить местные произведения внутри Финляндии.

Истоки, соединяющие озера, еще очень мало изменили первоначальную форму своего русла,—разве только углубили его. Реки находятся еще в периоде образования и сохраняют первоначальную форму fjarden, или широких рукавов, которые то расширяются в виде озера, то ниспадают стремительным потоком; однако, многие водопады, или koski, могут сравниться с каскадами Скандинавии, если не по объему жидкой массы и вертикальной высоте низвергающейся водной скатерти, то по крайней мере по суровости окружающих пейзажей. Один водопад на реке Улеа имеет около 12 метров высоты. Наибольшей известностью пользуются катаракты, прерывающие течение Вуоксы, в нескольких верстах ниже того места, где эта река выходит из озера Сайма. Заключенный в ущелье шириною около 40 метров, поток спускается высокими пенящимися волнами по скату, представляющему уклон в 21 метр на 325 метров длины, затем, ниже порогов, кружится длинными водоворотами в обширном бассейне: это ревущее ущелье и есть знаменитый водопад Иматра. На высоте около 12 метров над нынешним водопадом скалы носят на себе явственные следы, оставленные прежними быстринами.

Главные озера Финляндии:

| Высота, Метр. | Площадь. Кв. клм. | |

| Энаре | 123 | 1.427 |

| Сайма | 78 | 1.760 |

| . . . . . с озерами Каллавеси, Эновеси, Пилавеси | 78 | 7.762 |

| Пейение | 78 | 1.576 |

| Пюхесельке-Оривеси | 80 | 1.137 |

| Пиелис-ярви | 90 | 1.095 |

| Улеа-треск | 115 | 1.086 |

Морские берега Финляндии не менее шведских изобилуют бухтами, бухточками и всякого рода иссечениями, а архипелаги островов и островков там гораздо многочисленнее. На широте города Вазы архипелаг Кваркен с его тысячами подводных скал съужпвают Ботнический залив и даже должны совершенно замкнуть его через две или три тысячи лет, если поднятие материка будет продолжаться в той же вековой пропорции, как в современном периоде. На углу заливов Ботнического и Финского расположена многочисленная группа Аландских островов, продолжающимся далеко по направлению к берегам Швеции и зимой почти всегда соединенных непрерывной ледяной площадью; иногда даже канал, отделяющий этот архипелаг от шведских берегов, замерзает совершенно, как это было, например, в 1809 году (во время войны России с Швецией), когда отряд казаков проскакал в галоп по льду, чтобы неожиданно напасть на шведский город Грислегамн; точно также в суровые зимы волки переходят по льду через проливы финляндских вод и опустошают обитаемые острова, которых насчитывается около восьмидесяти.

Полуденные берега Финляндии также отделены от глубоких вод моря бесчисленными островками, рифами и подводными камнями (шкеры, или шхеры), между которыми с большим трудом лавируют суда; но, кроме того, несколько утесов и даже два острова, Гохланд или Суур-сари (Большой остров) и Лавин-сари, возвышаются среди залива. Гохланд лежит почти как раз в той части Финского залива, где вода начинает принимать солоноватый вкус. Островитяне пьют еще воду, омывающую берега, но и то только на восточном побережья острова, так как на западе соленость её доходит уже до 4,7‰, по Форхгаммеру. Однако, иностранцы не могут привыкнуть ко вкусу, уже очень горькому, жидкости, которую пьют туземцы, и приезжие, посещающие Гохланд, обыкновенно привозят с собой речную воду. Этот гористый остров, состоящий исключительно из кристаллических горных пород, гранита, диорита, кварца, порфира, рассматривается некоторыми геологами как новая земля, появившаяся в относительно недавнюю эпоху. Тем не менее он имеет точно такую же фауну лягушкообразных гадов, как и соседняя Финляндия, с которою он, впрочем, бывает почти каждую зиму временно соединен ледяным мостом. Взбираясь на самую высокую вершину Гохланда, Гауккавуори или «Соколиную гору», Кеппен явственно слышал, как скалы вибрировали, вследствие расширения воздуха в трещинах, и издавали музыкальные звуки, похожие на звуки органа: новый пример того пения камней, которое в древности так восхищало поклонников египетского Мемнона.

Северная часть Финляндии лежит за пределами полярного круга, да и полуденные её области уже так близки к арктическому поясу, что дни зимой составляют лишь слабый просвет, продолжающийся всего несколько часов, тогда как в середине лета они сливаются посредством красноватых отблесков солнца, проходящего в расстоянии нескольких градусов под горизонтом. В летнюю пору ночь здесь, по выражению Тургенева, походит на больной день. Одна финская легенда рассказывает, что вечерняя и утренняя заря—это жених и невеста, осужденные на долговременную разлуку; но они постоянно стремятся сойтись: с наступлением радостного времени года—лета, им удается, наконец, опять встретиться среди неба, и тогда их соединенные светильники освещают на далекое пространство равнины, горы и море.

Под этими высокими широтами климат суров: изотермы, которые течения, атмосферные и морские, отклоняют к северу на Скандинавском полуострове, изгибаются на финляндской территории к югу, а соседство обширных восточных равнин позволяет холодным ветрам, восточным и северо-восточным, быстро понижать температуру страны. Климат отличается крайностями тепла и холода: очень суровый зимою, жаркий летом под влиянием теплых ветров, южных и юго-западных. Говорят, что возделывание почвы и особенно истребление лесов в прибрежных местностях смягчили среднюю температуру, но в то же время сделали атмосферные перемены более внезапными и более частыми. Растительность в Финляндии однообразнее и беднее, нежели на Скандинавском полуострове, по причине меньшего протяжения страны и большей суровости зим: вместо 2.330 различных видов растений, которыми обладает Швеция, Финляндия имеет их только 1.800, при чем и область распространения большинства этих видов гораздо меньше. Дубы, которые очень хорошо растут на норвежском поморьи до Христианзунда и Мольде и которые могут еще жить даже в окрестностях города Трондгьема, не переходят в Финляндии за черту полуденных берегов, между 60 и 61 градусами широты, и даже на восточной стороне залива они не растут дико в окрестностях Петербурга. Вишневое дерево уже не приносит плодов севернее города Вазы; также и яблоня только цветет, не давая плодов, за 64 градусом широты, в Улеаборгской губернии. По направлению к северу растительность постепенно уменьшается, и на северных берегах озера Энаре показываются последние хвойные леса, уже редкие и малорослые. Еще далее расстилается пустынная тундра; мхи и лишаи покрывают бесплодную почву; только по скатам возвышенностей, хорошо расположенным в отношении солнца, хорошо защищенным от холодных северных ветров, растут кое-какие приземистые, кривые березки, белая ольха да рябина—священное дерево древних финнов. Но под суровым климатом севера летняя растительность проходит все свои фазы с такой быстротой, какая неизвестна даже в странах умеренного пояса. Так, например, около Улеаборга жатва поспевшего хлеба следовала за посевом через короткий промежуток сорока-двух дней. Кроме того, влажность воздуха и частые туманы поддерживают постоянную свежесть в растительности лесов и лугов. В некоторых округах Финляндии, именно в соседстве Тавастгуса, крестьяне кроют свей дома не тесом или соломой, а кусками дерна совершенно гладко. Нет ничего привлекательнее этих воздушных лужаек, поддерживаемых с величайшей заботливостью. Полосы бересты, подкладываемые под слои дерновой земли, защищают стропила и связи от сырости и предохраняют их от гниения.

Животное царство Финляндии сходствует с фауной соседних стран, с той только разницей, что оно беднее, и что некоторые виды, прежде существовавшие, теперь исчезли; медведи, волки, рыси, россомахи, лисицы еще очень многочисленны; куница почти вывелась.

Количество диких животных, убитых в Финляндии с 1871 по 1875 год:

Медведей—421; волков—1.862; рысей—433; россомах—195; лисиц—12.391; в 1890 г.: медведей—62; волков—26; рысей—138; лисиц—3.657; россомах—42, выдр—367; куниц—114; горностаев—1.899; хищных птиц—4.786; в 1894 г.: медведей—63; волков—4; рысей—79; лисиц—5.572; россомах—30; выдр—557; куниц—141; горностаев—1.229; хищных птиц—7.836; уплачено премий—8.744 марк.

Количество домашних животных, заеденных дикими зверями, с 1866 по 1870 год:

Лошадей—1.802; рогатого скота—5.584; баранов—14.061; северных оленей—2.714; свиней—1.400; в 1894 г.: лошадей—22; рогатого скота—214 голов; овец—2.499; свиней—29; коз—10; оленей—2.114: домашней птицы—4.289.

В гербе Аландских островов изображен лось, прежде очень обыкновенный на этом архипелаге. В начале семнадцатого столетия он сделался уже более редким, судя по тому, что король Густав-Адольф повелел издать закон, грозивший смертной казнью «всякому, кто осмелится убить лося»; в 1809 году, во время вторжения русских войск, были истреблены последние из этих животных. Что касается бобров, которых теперь можно встретить только в очень немногих местах остальной Европы, то они, может быть, и живут еще на берегах рек северной Финляндии; но эти грызуны сделались так редки, что самое существование их подвержено сомнению.

Общераспространенное у иностранцев имя финляндцев—финны, вероятно германского происхождения, есть, кажется, перевод наименования, которое дают сами себе коренные жители страны Суоми или Суоменмаа: в нем усматривают близкое сходство с англо-саксонским словом fen (по-французски fagne, fange), которое означает болото; впрочем, эта этимология оспаривается Шегреном и другими учеными: название, так же, как и происхождение финлянцев или финнов, Fenni Тацита, до сих пор остается одним из спорных вопросов этнологии. Однако, вообще можно сказать, что нынешние коренные обитатели Финляндии в большинстве принадлежат к урало-алтайской семье, и что они близко родственны мадьярам (уграм или венграм), равно как народцам еще нецивилизованным того же племени—черемисам, остякам, вогулам, самоедам. Они, очевидно, представляют теперь сильную помесь, так как страна, которую они населяют, и куда они пришли, как полагают, около конца седьмого или в начале восьмого столетия, часто подвергалась иноплеменному нашествию, и различные племена, следовавшие там одно за другим, оставили своих потомков, смешавшихся с нынешним населением. Ранее эпохи полированного камня, страны, известные ныне под именем Финляндии, вероятно, были еще необитаемы и неудобны для обитания, по причине повсеместного распространения льдов. С первых времен колонизации края финляндские поселенцы всего чаще имели сношения с восточными племенами, населявшими север России, на что указывает тот факт, что почти все предметы человеческого искусства, находимые на востоке и на западе от Ладожского озера, сходствуют между собой по материалу и по работе. Впоследствии, во времена бронзового века, затем особенно в первую эпоху железного периода, скандинавское влияние становится преобладающим; после того новая историческая волна приносит в страну славянскую цивилизацию, и когда история в собственном смысле начинает проливать свет на Финляндию, мы находим скандинавов, то-есть западно-европейцев, в гораздо более близком соприкосновении, чем были русские, с населением края. Часто борьба между морскими завоевателями и теми, которые приходили с востока через область лесов и болот, превращается в истребительную войну, и целые округа подвергались опустошению. Нельзя не удивляться, что среди такой ожесточенной борьбы между повелителями страны финляндцы сохранили так много национальной самобытности.

В северных областях Финляндии влияние лопарей (лопь) было, вероятно, довольно значительно, посредством смешения племен, на финское население, известное под названиями эстерботнийцев и квенов (Kainulaiset); в 1849 г. Андрей Варелиус (Andreas Warelius) насчитывал в Улеаборгской губернии большое число округов и поселков, где земледельческое население было смешанной расы и частию употребляло еще язык лопарей. Что касается полуденной Финляндии, то различные антропологи еще оспаривают предположение, что она некогда тоже была населена лопарями. Правда, местные народные предания единогласно говорят в пользу этой гипотезы, и названия Jaettilaiset, Hiidet, Jatulit, Jotunit могли бы быть применены к этим исчезнувшим первобытным обитателям края. Баснословные рассказы сообщают о войне, которую первые финские иммигранты должны были вести против волшебников, состоявших в союзе с адскими силами; но известно, что в Финляндии, так же, как в России, лопарей, самоедов и вообще всех северных финнов считают чародеями, колдунами, «чортовыми знахарями». Различные названия мест также подтверждают мнение о переходе лопарей в полуденную Финляндию; но отсутствие археологических остатков лопарского происхождения доказывает, что эти северные племена, если и приходили в край, то не могли иметь в нем долговременного пребывания: может быть, какие-нибудь немногочисленные группы рыболовов или бродячих земледельцев останавливались на время в том или другом месте; во всяком случае, эти кочевники оставили, по себе гораздо меньше следов, нежели германские мореходы, приезжавшие на берега залива, чтобы вести меновую торговлю с финляндцами. Томсен даже полагает, основываясь на существовании в финском языке некоторого числа очень древних слов германского происхождения, что немецкие народцы в давния времена жили в равнинах России, сопредельных Балтийскому морю.

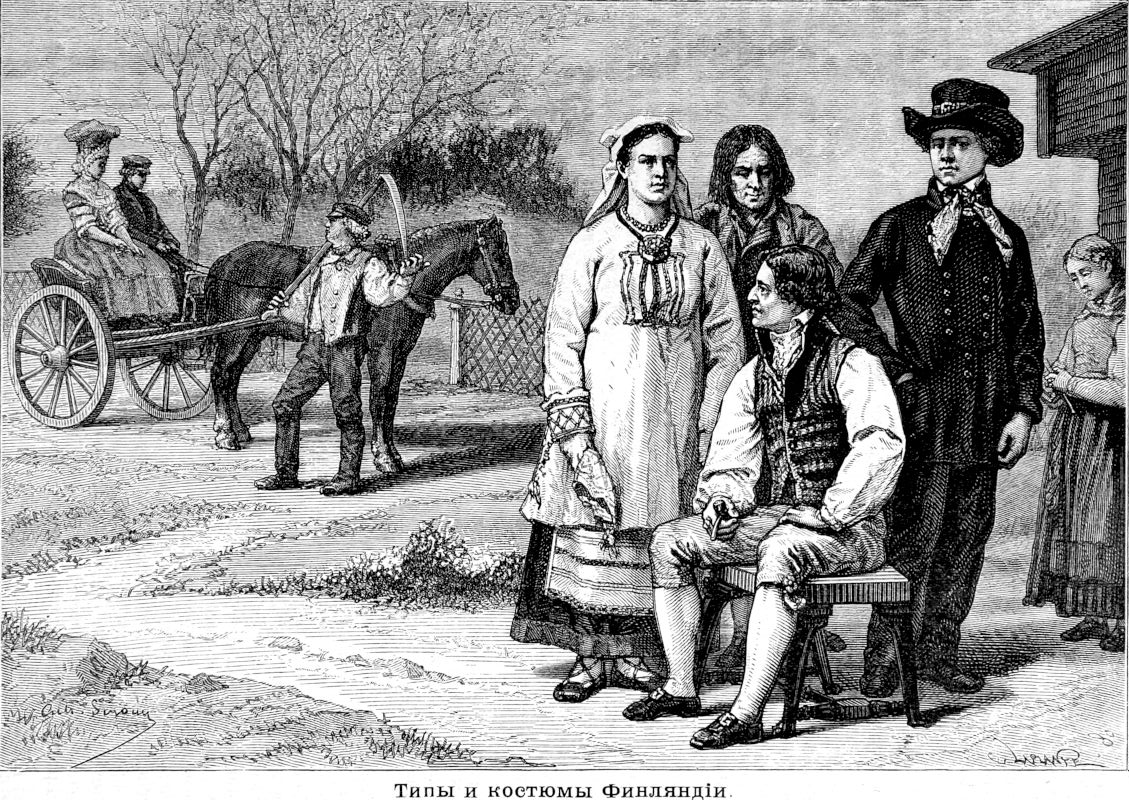

Финны южной, относительно многолюдной, области делятся на две различные семьи, резко отличающиеся одна от другой многими чертами характера,—тавастов и карелов. Первые населяют юго-западную часть Финляндии, занимая треугольное пространство, ограниченное на западе и юге шведами морского прибрежья, при чем наибольшее влияние оказала на них скандинавская цивилизация, тогда как карелы находились в соприкосновении преимущественно с русскими. По мнению ван-Гартмана, который первый изучал их быт, тавасты, называющие сами себя Hamalaiset, что означает, может быть,—если основываться на сходстве с одним эстонским словом,—«жители сырой страны», должны быть рассматриваемы как типичные финны: они коренасты, широкоплечи, мускулисты, с широкой головой, с широким лицем и носом; рот у них большой, тогда как глаза маленькие, с узкими щелями и иногда немного косолежащие; цвет радужной оболочки всегда синий, хотя бывает всевозможных оттенков, от бледно-голубого до темно-синего. Русские в старину давали этим финнам, как вообще всем народам чудского или финского племени, прозвище «Чуди белоглазой», по причине их светлых глаз. Волосы у тавастов светлорусые, даже желтоватые или льняного цвета. «Беловолосый, как чухна», говорит русское присловье в сопредельных местностях. Таким образом, в то время, как брахицефалы (короткоголовые) центральной и западной Европы по большей части брюнеты, те, которые живут в Финляндии, отличаются именно светлым цветом волос и глаз; но им несвойственны белая кожа, прозрачный розовый цвет лица, характеризующие белокурых германцев, скандинавов, немцев или англо-саксов; кроме того, борода у них почти всегда очень редкая. Вообще между тавастами, как мужчинами, так и женщинами, не встретишь лиц, черты которых соответствовали бы идее красоты, как ее понимают западные европейцы. С нравственной точки зрения, тавасты медлительны, вялы, неповоротливы, часто угрюмы, подозрительны, злопамятны, скупы на слова, но честны, признательны за благодеяния, выносливый неутомимы, терпеливы в болезни и лишениях; фаталисты в высшей степени, они представляют в финляндской нации элемент консервативный. В одиннадцатом и двенадцатом столетиях центр могущества народа Hamalaiset, известных у русских под именем ямь или ям, был, как кажется, гораздо далее на востоке, между Ладожским озером и Северной Двиной; но, теснимые карелами с севера, русскими с юга, они принуждены были переселиться в другие места; однако, и теперь еще, как говорят, существуют потомки племени ям, в числе 20.000 душ, в восточных округах около Петрозаводска и Белозерска.

По направлению от запада к востоку в Финляндии можно наблюдать постепенный переход между тавастами и карелами: в особенности саволаки, или Savolaiset, в округе Нюшлот, могут быть рассматриваемы как естественный посредствующий член двух названных рас. Карелы, которые населяют восточную область великого княжества Финляндского и, кроме того, обширные сопредельные территории Российской империи до самых берегов Белого моря, тоже брахицефалы (короткоголовые), как и тавасты, но они не походят на последних ни телосложением, ни чертами лица, ни характером. Большинство карелов выше среднего роста, и даже попадаются такие, которых можно бы причислить к великанам; довольно тонкие, стройные, пропорционально сложенные, они имеют, вообще говоря, правильные черты лица, нос прямой и длинный, лоб широкий, рот отчетливо очерченный. Между ними очень редко можно встретить индивидуумов с узкими, косолежащими глазами в роде монгольских: нет также между ними белоглазых и желтоволосых, как тавасты: радужная оболочка, или раек, у них темного серовато-синего цвета, а их густые темнорусые волосы ниспадают локонами на плечи. Карелы вообще отличаются веселым, живым, деятельным, увлекающимся характером, но они не всегда обнаруживают столько же последовательности и настойчивости, сколько смелости и предприимчивости. Они производят приятное впечатление своим добродушием, так же, как врожденным изяществом манер и нередко даже красотой. История часто показывает их нам участвующими в военных экспедициях. Так, в 1187 и 1188 годах они вторгались даже в пределы Швеции, проникали на берега Меларского озера, сожгли город Сигтуну, умертвили епископа упсальского. Три года спустя они истребили огнем город Або и разрушили все шведские поселения в Финляндии; затем, хотя обращенные в христианство новгородцами в начале тринадцатого столетия, они часто поднимают против них оружие, иногда же соединяются с ними, чтобы вместе воевать против шведов. Равным образом, с помощью новгородцев, они прогнали тавастов с берегов Ладожского озера. Около 1850 года Кастрен насчитывал более миллиона карелов, из этого числа до 830.000 в пределах нынешней Финляндии, т.-е. великого княжества; в настоящее время цифра их там, без сомнения, простирается до одного миллиона, благодаря естественному приращению народонаселения.

В эпоху своего прибытия в страну, заключающуюся между великими озерами и Ботническим заливом, финны, кажется, не были более цивилизованы, чем ныне живущие угорские народы восточной России и Сибири. Изучением слов финского языка, указывающих последовательные завоевания промышленности и гражданственности, Альквист мог констатировать тот факт, подтверждаемый, с другой стороны, описаниями, содержащимися в древних сагах, что первоначальные обитатели Финляндии прокармливали себя почти исключительно продуктами охоты и рыбной ловли; с земледелием они были знакомы в самой первобытной его форме, и даже не умели приготовлять ни масла, ни сыра из молока своих стад. Религия финнов, сходная с религией лопарей и самоедов, была, повидимому, нечто в роде фетишизма, смешанного с обрядами, подобными тем, какие практикуются шаманами монгольских народцев. Все русские летописи изображают земли чуди, или финнов, как отечество волхвов и кудесников. Заклинания этих чародеев или колдунов, сопровождаемые игрой на музыкальном инструменте в роде арфы, называемом kantele, оканчивались исступлением и конвульсиями, как это делается у сибирских шаманов. Древний финляндец больше верил в могущество священного пения, чем в силу меча. У тех финнов, которые живут во внутренних пустынях, поэтические наклонности усиливаются необычайной нервной впечатлительностью, которая легко переходит в экстаз. В современной науке финляндцы прилагают свои умственные способности преимущественно к изучению математики; поэты их всегда восторгаются гармонией чисел. Но, кроме заклинаний, финны имели еще сокровищницу других песен, по крайней мере в Карелии, так как тавасты не отличаются поэтическим духом: редко можно услышать их поющими. Карельское племя, напротив, одно из тех, которые в высокой степени одарены наклонностью и любовью к поэзии, как о том свидетельствуют эпические сказания, переходившие в народе из уст в уста, от поколения к поколению и сохранившиеся до наших дней отдельными отрывками, посредством соединения которых в одно целое успели, как полагают, восстановить национальный финский эпос, известный под именем Kalevala, что значит «страна Калевы», бога-великана.

Некоторые из песен Калевалы были впервые собраны Шретером и Топелиусом, но только в 1835 году они были соединены в «Эпопею» Элиасом Ленротом, который изъездил во всех направлениях Финляндию и населенные финскими племенами местности в губерниях Олонецкой и Архангельской, чтобы собрать старинные песни; впоследствии шведский перевод Калевалы, сделанный Кастреном, познакомил европейский ученый мир с этими народными поэмами. Между тем исследования продолжались, и второе издание Ленрота, вышедшее в свет в 1849 году, более чем вдвое превосходит по объему первое: оно состоит из 50 рун или песен и 22.800 стихов; все эти песни слышаны собирателями из уст крестьян и относятся к языческой эпохе, за исключением только одной руны, пятидесятой, которая, очевидно, была сложена уже после введения христианства в Финляндии, то-есть около тринадцатого столетия. Дошла ли до нас поэма Калевалы в том самом виде, в каком ее распевали древние суоми, или в значительно измененном,—во всяком случае, эта эпопея оказала решительное влияние на финское литературное движение новейшего времени. Поэтический язык финляндцев отличается между всеми языками мягкостью и звучностью; кроме того, он необычайно богат. Как велико в нем обилие производных слов, можно судить по тому факту, что число вокабул, содержащихся в словаре Элиаса Ленрота, простирается до двухсот тысяч.

«Туранцы» по языку и, вероятно, также по происхождению, нынешние финляндцы, без всякого сомнения, не ниже своих соседей, и честолюбие их, вполне законное, состоит в том, чтобы иметь равных себе, но не высших между народами Европы. Вопреки теории, признающей за арийцами всяческое превосходство, умственное и нравственное, над народностями других рас, невозможно отрицать того факта, что, взятые в массе, суоми более деятельны, более бережливы и в особенности более честны, чем жители сопредельных стран. Русские писатели отзываются с большой похвалой о нравственных качествах финляндцев, о их неутомимом трудолюбии, добросовестности, скромности, исполненной достоинства, с которою они избегают выпрашиванья на водку или на чаек, избегают даже малейшего намека на это. Впрочем, не одной только расе следует приписать эту привилегию финляндцев; в то время как русские крестьяне, находившиеся в крепостном состоянии, естественно должны были усвоить все пороки рабов, поселяне Финляндии пользовались относительной свободой. Впродолжении всего периода шведского владычества жители края имели свою долю участия в правах гражданских и политических, и большинство хлебопашцев оставались собственниками обработываемой ими земли. В настоящее время почти все финляндцы знают грамоте и могут называть себя образованными, в сравнении с русскими крестьянами соседних губерний. Но трудность возделывания неблагодарной почвы, суровость климата и неблагоприятные условия землевладения делают то, что бедность очень велика в некоторых областях страны, и часто голодовки производили страшные опустошения в рядах населения. Когда лето бывает холодное и дождливое, так что хлеба не успевают созреть до наступления осенних заморозков, неурожай является неизбежным, и жители деревень обречены на голодание: тогда часто случается, что бедный люд принужден есть солому, грызть древесную кору, примешивать к хлебной муке лишаи, а иногда и так называемую «горную муку», то-есть род трепела, состоящего из остатков инфузорий, который собирают на дне бывших озер. В 1868 году в некоторых уездах от голода погибла целая четверть населения; число смертных случаев было в этом году втрое больше числа рождений во всей Финляндии. Слепые в этом крае относительно многочисленнее, чем в других странах Европы, исключая Исландии, которая тоже отличается холодным климатом. В 1873 году в Финляндии насчитывали около 4.000 слепых и, сверх того, более 4.000 страдающих частной потерей зрения. Столь значительный процент слепых должен быть приписан отчасти едкому дыму, почти всегда наполняющему лачуги сельских жителей; но во внутренних округах главной причиной, может быть, следует считать паровые бани и риги, где финляндские крестьяне сушат, молотят и веют хлеб. Бани, наполненные густым паром, образующимся, как и в русской бане, от поливания воды на раскаленные камни, были для финнов чем-то в роде священных мест. По нескольку раз в неделю мужчины и женщины, старики и дети, все вместе, парились, стегая себя березовыми вениками и обливаясь холодной водой. В бани же водили и рожениц, так что большинство финляндских крестьян впервые увидели свет в тусклой атмосфере паровой бани. Впрочем, теперь уж не встретишь общих бань, какие существовали прежде, ни в губерниях Абосской, Тавастгусской, Нюландской, ни в южной части Выборгской губернии.

Часть Финляндии занята исключительно шведами, потомками древних завоевателей страны: у финляндцев они известны под именем Ruotsalaiset. Население Аландских островов, которыми скандинавы владели уже в 1130 году, сплошь шведское, так же, как и население некоторых островов у абоского берега и прибрежной области к югу от Гамла-Карлебю: еще недавно финский язык был в этих местностях так же мало знаком, как и русский. Шведская колонизация началась в крае с половины тринадцатого столетия, вследствие завоеваний Биргер-Ярла, и в следующие века она не переставала усиливаться, благодаря торговым привилегиям и всякого рода льготам и преимуществам, предоставленным скандинавам. На протяжении около 30 верст к западу от реки Кюмень, притока Финского залива, население также чисто-шведское: жители вступают в брак только между, собой; они сохранили свои нравы, свой родной язык и таким образом до сих пор остаются иностранцами в отношении окружающего финского населения. В других местах шведы встречаются лишь отдельными семействами или смешались посредством браков с туземным населением; в Нюландской губернии большинство шведов говорит по-фински так же хорошо, как на языке своих предков. В прежнее время все жители края, сделавшиеся равными шведам по умственному развитию или по общественному положению и которые говорили скандинавским языком, причисляли себя к шведам: аристократия, каково бы ни было её происхождение, принимала имя, которое казалось тогда наиболее почетным. Финский язык, сохранившийся только как народная речь, считался чем-то в роде простонародного языка. Однако, реформация дала финнам начатки письменности, в виде перевода на их язык книг Священного Писания в 1548 году; затем, в семнадцатом веке, благодаря Абоскому университету, начались исследования о финском языке; наконец, в течение настоящего столетия, финляндская литература совершенно освободилась от скандинавской опеки, хотя, впрочем, большинство её сочинений состоит из переводов с шведского. Отныне две национальности, два языка не имеют более причины завидовать друг другу в отношении каких-либо привилегий; сделавшись совершенно равными своим прежним господам, финны, получившие образование или разбогатевшие, не имеют более надобности рядиться в шведское имя. С 1868 года все вновь поступающие на службу школьные учителя, а с 1872 года—и все чиновники обязаны знать финский язык. В 1896 году на всем пространстве Финляндии насчитывали 341.400 шведов.

В ту эпоху, когда пелись в первый раз поэмы финского народного эпоса Калевала, в Финляндии еще не было городов; существовали только кое-какие деревушки в прогалинах лесов да по берегам изобилующих рыбой бухт. Жилища тогдашних обитателей края состояли из землянок—ям, вырытых в земле и защищенных крышей, или из kotas, то-есть конических шалашей, сделанных из жердей, кругообразно воткнутых в землю и припертых верхними концами к поставленному по середине столбу. И теперь еще можно видеть такие kotas, но они давно уже служат только сараями. Строение, заменившее их и называемое porte, похоже на избу великорусского крестьянина: оно состоит из бревенчатого сруба, без окон и без трубы, только с слуховыми окошечками и с отверстием под крышей для выпуска дыма; печь, кое-какая утварь и посуда, да ясли или корыта для домашнего скота—такова была единственная мебель финского porte, где люди и животные жили вместе. И теперь еще можно видеть кое-где некоторые из этих жилищ в их первобытном состоянии,—такия же, какими их описывают карельские песни; но большею частью они увеличились, прикрасились, отделены от скотного двора и гумна и уже более походят на современные дома городов и местечек.

Первые города Финляндии, Або, Тавастгус, Выборг выстроились вокруг крепких замков, воздвигнутых для обороны завоевателей и новообращенных христиан. В северных областях страна, еще и ныне почти пустынная, без всякого стратегического значения, была свободно колонизована, и маленькие городки основались при устьях рек единственно для торгового обмена произведений края. Торнео, стоящий напротив шведского города Ганаранда, от которого он отделен рукавом реки Торнео, служит портом для лопарей, которые привозят туда на продажу рыбу и оленьи языки. Гораздо важнее город Улеаборг (Улю финнов): ладьи, спускающиеся вниз по реке Улеа (по-фински Улюиоки), доставляют ему в большом количестве смолу и дёготь, и к набережным его прибывают большие плоты сплавного леса; в начале текущего столетия улеаборгский порт был, благодаря эксплоатации окрестных лесов, наиболее посещаемым во всей Финляндии; но затем порты южной области, более населенной, давно уже опередили его по развитию торговой деятельности. Движение судоходства в улеаборгском порте по приходу и отходу судов в 1878 году: 423 нагруженн. судна, с общею вместимостью 98.555 тонн.

Ценность торговых оборотов в 1875 г.—7.629.750 марок.

Точно также город Брагестад (Брагин по-фински) сменил, как торговый пункт, старинное шведское местечко Гамле-Карлебю. Южнее, при устье Лаппо-иоки, или «реки Лаппо», следуют один за другим Якобстад или Пиетасари, местечко Ню-Карлебю и город Ваза, ниже которого на том же заливе или фьорде выстроился новый городок, который русские называют оффициально Николайстад: тысячи подводных камней или шхер угрожают судам, вступающим в этот рейд, но в то же время защищают их от внешних ветров. Движение судоходства в порте Николайстад в 1878 году:

587 судов с грузом, поднимавших 100.756 тонн.

Ценность торговых оборотов в 1895 г.—6.485.550 марок.

Следуя далее в том же направлении к югу, встречаем другие портовые города: Кристинестад (Ристиина), Бьернеборг (Пори), с лесопильными заводами и фабриками, превосходно расположенный на берегу судоходной реки Кумо, и Нюстад, соединенный с Швецией подводным телеграфом. Этот последний город обладал в 1876 году торговым флотом, состоявшим из 24 больших судов и 11 бригов. Движение судоходства в бьернеборгском порте в 1878 году:

Всего в приходе и отходе—810 гружен. судов, вместим. 212.732 тонны.

Ценность торговых оборотов в 1875 г.—8.746.000 марок.

Або (по-фински Турку)—древнейший город Финляндии; в течение многих столетий он был главным оплотом шведского владычества на восточном берегу Балтики: здесь была воздвигнута первая крепость, Абогус, и теперь еще господствующая над устьем реки Аура-иоки, ниже города. Защищенный с западной стороны против волн открытого моря архипелагом, где островки и подводные скалы рассеяны тысячами и который продолжается, по направлению к Швеции, другим лабиринтом островов, Аландским архипелагом, абоский рейд мало удален от угла финляндской территории, выступающего между заливами Ботническим и Финским; благодаря этому обстоятельству, он сделался сборным местом для мореходов, посещающих оба моря, и одним из главных рынков страны: самое имя Турку, которое жители внутренней области дают этому городу, указывает на исключительную важность Або для торговых сношений, ибо это название происходит от шведского слова torg, означающего торг, рынок. Будучи вторым по числу жителей, Або занимает, однако, третье место между торговыми городами Финляндии; главные предметы его отпуска—лес и хлеб в зерне и муке, тогда как из-за границы он получает преимущественно мануфактурные изделия, колониальный товар и хлопок в кипах для финляндских бумагопрядилен. Кроме того, Або замечателен тем, что он впродолжении без малого двух столетий, с 1640 по 1827 г., был местопребыванием финляндского университета: здесь астроном Аргеландер составил свой драгоценный каталог неподвижных звезд; но после пожара, истребившего университетские здания, вместе с библиотекой, состоявшей из 40.000 томов, высшее учебное заведение края было переведено в Гельсингфорс. Однако и после того Або долго еще оспаривал у финляндской столицы титул литературного центра, в особенности по части шведских изданий. Торговое движение Або в 1891 г. выразилось следующими цифрами:

Ценность привоза—9,5 миллионов мар.; вывоза—около 24 миллионов марок.

Движение судоходства в порте: прибыло—760 судов, вместим. 220.234 тонны: вышло—833 судна.

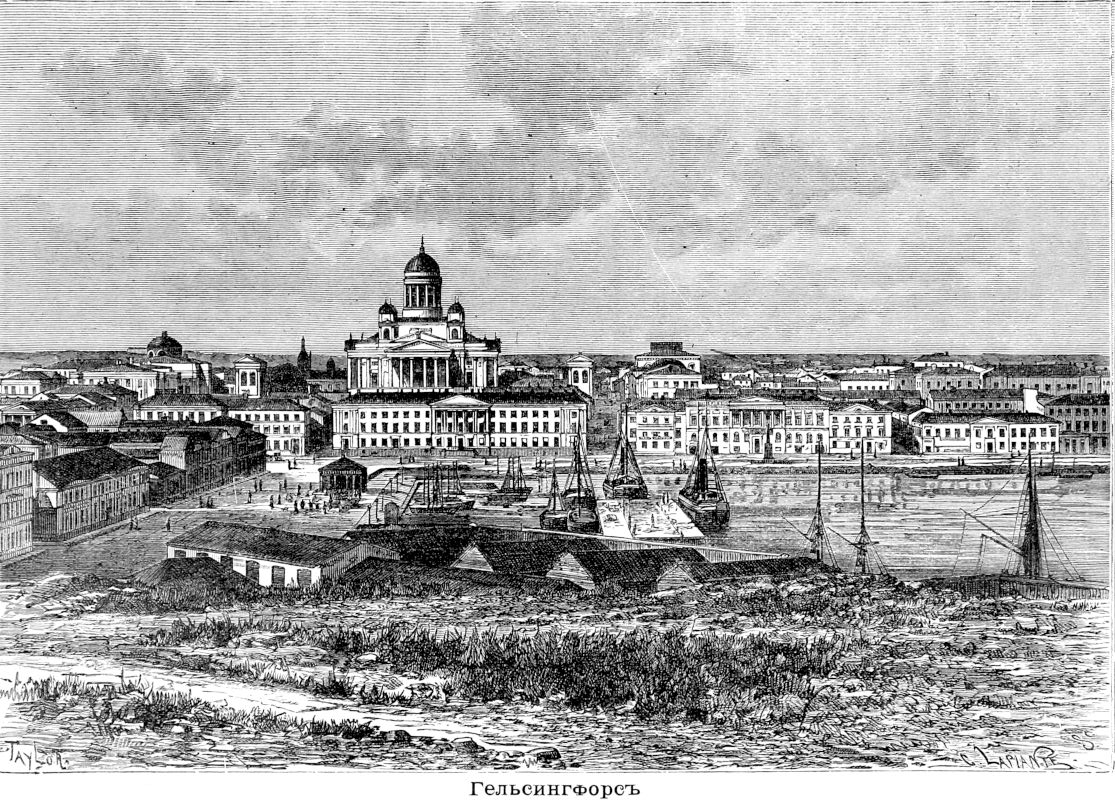

Гельсингфорс (по-фински Гельсинки), родина Норденшельда, есть не только главный, но также и самый красивый город великого княжества; он имеет много прекрасных зданий, церкви с колоннадами и куполами, общественные гульбища, парк, ботанический сад, теперь самый северный во всем свете, так как он на несколько десятков верст ближе к полюсу, чем ботанические сады Петербурга, Упсалы, Христиании. Гельсингфоргский Александровский университет, богатый письменными памятниками, относящимися к Финляндии, сделался центром значительной научной деятельности; но он не имеет в действительности той важности, которую придают ему оффициальные отчеты: в списках его слушателей числятся сотни лиц, живущих вне города или даже за границей; нередко можно встретить стариков, продолжающих носить звание студентов. В весеннее полугодие 1896 г. в этом университете было: преподавателей 110; учащихся, посещающих лекции, 1.188, в том числе 84 учащихся женского пола; всех слушателей числилось по спискам—2.010, в том числе 158 лиц женского пола. Университетская библиотека в 1893 г. состояла из 200.000 томов. Со стороны моря Гельсингфорс защищен грозными укреплениями Свеаборга (Виапори), котораго стены, пробитые амбразурами, возвышаются на гранитных утесах семи островов, господствующих над фарватером залива. Однако, Гельсингфорс—город по преимуществу торговый; он наследовал городку, который был основан шведским королем Густавом Вазой верстах в семи далее на севере, но воды которого оказались недостаточно глубокими. В нынешнем порте судоходство весьма деятельно, и торговля ведется почти столько же с Великобританией, как и с Россией.

Торговое движение Гельсингфорса в 1893 г.:

Ценность привоза—29.900.000 мар.; вывоза—8.000.000 мар.

Движение судоходства (по заграничному плаванию): 230 судов в 93.397 тонн.

Морская торговля Гельсингфорса в последнее время уменьшилась, по причине постройки железной дороги, которая направляется к мысу Ганге, угловому выступу Финляндии, при входе двух заливов: море в этом месте гораздо долее свободно от льдов, чем в Гельсингфорсском порте и в других портах прибрежья, фарватеры которых замерзают в ноябре или декабре и снова открываются для навигация только в мае месяце. Гельсингфорс служит главным рынком для двух внутренних городов—Тавастгуса (Геменлинна), губернского города, и Таммерфорса (Тампере), который гиперболически можно назвать «финляндским Манчестером»: этот город, как показывает самое имя его, стоит на берегу горного потока, спускающагося стремнинами и водопадами, и воды этой быстрой речки приводят в движение колеса многочисленных заводов, ткацких, обойных фабрик и других мануфактур.

К востоку от Гельсингфорса, по берегу Финского залива, следуют один за другим маленькие порты Борго, Ловиза, Фредериксгамн, близ которого находятся важные гранитные ломки Питерлакские. На юго-западе от Фредериксгамна, укрепленный остров Котка (Руотсинсальми) также командует рейдом, где производится кое-какая торговля и где стоит военная флотилия. Еще далее, уже близ русской границы, открывается залив, или, вернее сказать, фьорд, у северной оконечности которого расположился Выборг (Виипури). Этот город, третий в Финляндии по числу жителей, занимает второе место между финляндскими городами по размерам торговли и первое—по развитию судоходства, благодаря в особенности соседству Петербурга; но большие суда должны останавливаться верстах в 12-ти к югу от города, в Транзундском рейде, который теперь защищен сильными укреплениями. Сайменский канал, по которому пароходы поднимаются до Куопио, оканчивается в Выборге.

Движение внешней торговли и судоходства в Выборге в 1878 году:

Привоз морем—8.748.400 мар.; сухим путем—20.435.000 мар. Вывоз морем—12.216.950 мар.; сухим путем—10.568.530 марок.

Прибыло—2.659 судов, вместим. 210.000 тонн. Вышло—2.675 судов, вместим. 211.367 тонн.

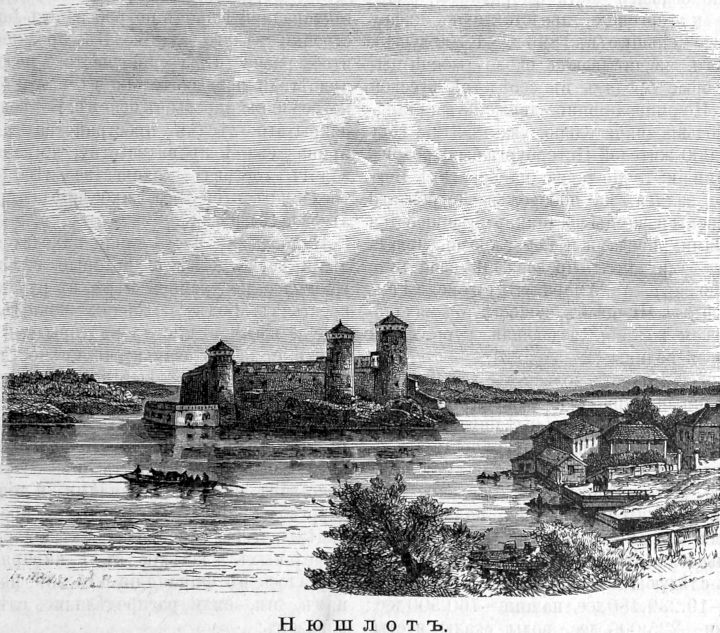

Внутри страны, на севере от местностей, относительно многолюдных, побережья Финского залива, находим один только значительный город: это—Куопио, главный город губернии того же имени, построенный в 1776 г. на острове, посреди озера Калла, почти на половине дороги от Ладожского озера в Улеаборгскому порту; процветанием своим он обязан торговле лесом и смолой. Нюшлот (Новый замок), или Савонлинна, маленький островной город, расположенный между двумя озерами, Гаукевеси и Пилеявеси, замечателен своим живописным шведским замком, высокие круглые башни которого отражаются в водах озера; Кексгольм, на Ладожском озере,—старинная крепость, которую оспаривали друг у друга новгородцы и карелы, а впоследствии шведы и русские. Этот последний город ведет торговлю лесом и гранитом, так же, как Сердоболь или Сордавала, лежащий в северо-западном углу Ладожского озера.

Население важнейших городов Финляндии 31 декабря 1894 г. [по церковным книгам]

Гельсингфорс, со Свеаборгом—70.984 жит. (29.597 финн., 29.994 швед., и проч.); Або—33.763 жит. (17.834 финн., 11.930 швед., и пр.); Выборг—22.497 жит.; Улеаборг—13.597 жит.; Таммерфорс—24.233 жит.; Бьернеборг—10.981 жит.; Куопио—9.489 жит.; Николайстад (Ваза)—11.821 жит.

Финляндия одна из тех стран Европы, где численность населения возрастает с наибольшей быстротой, благодаря глубокому миру, которым пользуется этот край уже более полустолетия, и развитию его земледелия, промышленности и торговли. Число жителей почти упятерилось с половины восемнадцатого века, более чем удвоилось с 1815 года, как показывают следующие цифры:

Население Финляндии: в 1750 г.—555.000 душ; в 1815 г.—1.095.950; в 1865 г.—1.843.245; в 1870 г.—1.767.200: в 1875 г.—1.912.650; в 1880 г.—2.028.021; в 1897 г.—2.527.801 душ.

Но в этом постоянном приращении народонаселения был период остановки и даже обратного движения, во время большего голода 1868 года, когда около ста тысяч жителей сделались жертвой голодного тифа. В южных округах, прилегающих к Финскому заливу, население уже составляет, в среднем выводе, более 10 жителей, а в Нюландской губернии—даже 24 жит. на квадр. километр, тогда как для всей территории великого княжества «километрическая густота населения» в три раза меньше; но нужно заметить, вместе с Игнациусом, что из всех стран, лежащих под тою же широтой, Финляндия есть самая населенная и наилучше обработанная. Хотя менее благоприятствуемая климатом, так как изотермы, проходя по её территории, изгибаются к югу, она, однако, имеет на равном пространстве гораздо больше жителей, чем области Скандинавского полуострова, лежащие к северу от шестидесятого градуса широты. Иммиграция составляет лишь весьма незначительную долю в приросте народонаселения Финляндии. В Выборгской губернии с давнего времени поселились в небольшом числе русские крестьяне, сохранившие свою веру, которую исповедуют также тысячи карелов, окрещенных уже новгородцами; но, за исключением военных и чиновников, в пределах великого княжества насчитывается всего только около семи тысяч русских, а немцы, по большей части фабриканты, ремесленники и торговцы, представляют цифру еще гораздо меньшую (в 1896 г.—1.790 душ). Кроме того, насчитывают около тысячи цыган, которые бродят в соседстве русской границы. Но эмиграционное движение финляндцев довольно значительно: уже в 1864 году около 15.000 жителей Петербурга были родом из Финляндии; точно также на берегах Ботнического залива, на побережья Ледовитого океана, квены и финны постоянно смешиваются с лопарями, шведами и норвежцами. Оттуда некоторые эмигранты продолжали свой путь даже за океан, в Америку; в городе Ганкок, в штате Мичиган, существует маленькая финская колония, издающая журнал на языке своей родины.

Финляндский народ только-что вступил в промышленный период, и четыре-пятых жителей занимаются еще земледелием и скотоводством. Однако, общая поверхность утилизируемых земель составляет только сорок-четвертую часть территории: остальное пространство находится в залежи, под лесами, пустырями, озерами и болотами. В 1875 году земледельческая территория Финляндии распределялась следующим образом:

Леса—19.239.480 дес.; пашни—760,500 дес.; в залежи—225.000 дес.; воды, скалы, пустыри—13.525.020 дес.

Производство зернового хлеба недостаточно для местного потребления, и финляндцы принуждены каждый год ввозить муку из России. В 1894 году сбор хлебов дал (в гектолитрах):

Пшеницы—52.101; ржи—4.301.033; ячменя—2.030.304; овса—5.917 900; смешан. хлеба—151.268; гречи—9.229; гороху и бобов—142.744; картофеля—6.066.032.

Число домашних животных в Финляндии в 1894 г.:

Лошадей—267.388; жеребят—29.258; быков и волов—77.754; коров—987.732; молодого скота—298.586; овец—1.028.425: свиней—178.144; коз—14.240; оленей—127.594; кур и индюков—352.102; прочей домашней птицы—4.297

Взамен ввозимого хлеба, Финляндия отправляет за границу лошадей, бойный скот, молоко, масло, сыр: кроме того, петербургские рынки значительную часть дичи и рыбы получают из сопредельных финляндских округов. Однако, главная отпускная торговля Финляндии состоит из леса и других продуктов лесоводства, смолы и дегтя. Как и в Швеции, лесные богатства тратятся неразумно, так что для самой пустой поделки, какой-нибудь ничтожной ограды или забора, здесь употребляют столько же леса, сколько в западной Европе потребовалось бы для постройки целого здания. В прежнее время, чтобы расчистить лесной участок под пашню, прибегали исключительно к палу, то-есть к истреблению деревьев огнем. Более половины покрытого лесами пространства территории принадлежит правительству; но казна доставляет торговле количество леса меньшее трех четвертей того, какое продают частные лесовладельцы.

Наибольшая часть земли находится во владении, если не тех, которые ее обработывают, то, по крайней мере, в руках класса крестьян. Более половины земледельцев—еще и ныне мелкие арендаторы или батраки, живущие на жалованьи; но крепостное состояние никогда не существовало в шведской Финляндии; только в Выборгской губернии, которая составляла часть собственно России в начале нынешнего столетия, помещики начали-было приобретать в собственность крестьян вместе с землями, и теперь государство принуждено выкупать крестьянские наделы, чтобы перепродать их землепашцам. Земельных владений к 1 января 1895 г. считалось в Финляндии 115.239; по владельцам, эти земли распределялись следующим образом:

Число гектаров земли, принадлежащей: казне—14.348.376; дворянам—343.680; пасторским усадьбам—268.260; не состоящим в финляндском подданстве—90.767; прочим землевладельцам—21.507.917; всего—36.559.000.

Многочисленные дворянские имения пользуются в Финляндии важными привилегиями и не несут тех же налогов и повинностей, как земли крестьян. Что касается земель, принадлежащих казне, то они по большей части отдаются в аренду наследственным арендаторам, которые имеют право выкупать участки на заранее определенных условиях: уплатив арендную плату за три года, они становятся собственниками земли, на которой поселились.

Финляндия имеет несколько рудных месторождений—золото и серебро, свинец, цинк, медь, олово и железо, но месторождения эти вообще бедные, а недостаток дорог не позволяет эксплоатировать их; ломки прекрасного гранита, порфира и мрамора утилизируются только там, где выломанные камни могут быть непосредственно нагружаемы на суда, для отправки в приморские города. Из всех металлов только железо составляет предмет деятельной разработки, но большинство железо-плавильных заводов или домен обработывает почти только иностранные руды, а из местных—только болотную руду. Эта болотная или озерная руда собирается как песок со дна морского, или как ил в гаванях, при помощи землечерпальных машин; зернышки и кругляки углекислого железняка преобразуются мало-по-малу, и по прошествии нескольких лет заводчики предпринимают новый сбор руды. Железоделательная промышленность Финляндии представлялась в 1895 г. в следующем виде:

Добыто руды (в тысячах килограммов): горной—1.906; озерной—65.818; всего—67.724.

Производство (в тысячах килограммов): чугуна—23.220; полосового железа и стали—17.863; листового железа и пр.—772; мануфактурного железа—881; гвоздей—3.360.

В южных областях края большое число рудников, разработываемых в живой скале, ныне оставлено; вообще, горная промышленность все более и более переходит в северные области.

Кроме больших металлургических заводов, Финляндия имеет фабричные заведения для выделки всякого рода мануфактурных предметов, сделавшихся потребностью современных народов; в особенности она отличается по части прядения и тканья материй, а также производства писчей бумаги: подобно Швеции, эта страна находит в древесной массе важный сырой материал для своих бумажных фабрик. Судостроение, преимущественно на берегах Ботнического залива, также составляет прибыльный промысел, и торговый флот Финляндии—один из самых значительных в Европе, пропорционально числу жителей: если бы Франция была так же богата купеческими судами, то она обладала бы флотом в 5 миллионов тонн вместимости.

Коммерческий флот Финляндии к 31 декабря 1895 г.: парусных судов—4.955, в 236.928 регистр. тонн; паровых—418, в 28.770 тонн; всего—2.373 судна в 265.698 тонн.

Морская торговля Финляндии весьма деятельна.

Движение судоходства в финляндских портах в 1895 г.:

Пришло—7.776 судов, вместимостью ве 1.581.330 тонн; отошло—7.842 судна, вмест. в 1.595.842 тонны.

В 1896 г.: пришло—7.822 судна, вмест. в 1.723.960 тонн; отошло—7.936 судов в 1.718.109 тонн.

Ценность товарообмена Финляндии с разными странами, по морской и сухопутной торговле, в 1895 г. (в тысячах марок): привоз—150.346; вывоз—142.935; в 1896 г.: привоз—172.600; вывоз—158.900.

К торговле приморских портов нужно прибавить торговлю, которая ведется через сухопутную границу между Финляндией и Россией, по Ладожскому озеру и в особенности по железной дороге из Выборга в Петербург. Этот рельсовый путь овладел перевозкой большего числа товаров, которые прежде отправлялись на каботажных судах. Наконец, произведения немецких мануфактур проникают в большом количестве в Россию посредством контрабанды, которая ведется вдоль всей границы. Между старинными обычаями финляндской торговли можно указать на так называемый «немой торг», который держится еще в различных местах. Крестьяне, привозящие масло на ладожские пароходы для петербургского рынка, сдают свой товар, записывают свои имена и количество доставленного масла, затем, в известный срок, получают следующие им деньги, и впродолжении всей этой операции продавец и покупатель не обмениваются ни единым словом.

В южной Финляндии железная дорога, почти параллельная морскому берегу, проведена из Выборга в Ганге, с ветвями на Гельсингфорс, Або и Таммерфорс (общая длина финляндских железных дорог в янв. 1897 г.: 2.424 километра). Железнодорожная сеть должна продолжиться из Таммерфорса на северо-запад до Вазы, затем она пройдет до Улеаборга, лежащего под 65 градусом широты; сделаны даже изыскания пути, который должен следовать вдоль морского берега до Торнео. Нет сомнения, что в непродолжительном времени Финляндия и Швеция соединят свои железнодорожные линии на реке Торнео, в соседстве полярного круга. Равным образом на финляндском побережья и на внутренних озерах товары и пассажиры перевозятся с помощью всемогущего пара. Быстрые пассажирские пароходы поддерживают правильное сообщение между всеми городами морского берега, тогда как паровые шлюпки и буксирные пароходы, проникая в самое сердце Финляндии через двадцать восемь шлюзов Сайменского канала, ходят от Выборга до Куопио и даже до Иденсальми, удаленного почти на 400 верст от моря по прямой линии и на 500 слишком верст, если считать повороты. В сравнении с работами того же рода, исполненными в России, финляндские сооружения замечательны своей прочностью и аккуратностью отделки. Шоссейные дороги Финляндии, для которых, впрочем, строители располагают превосходными материалами, бесспорно принадлежат к числу лучших в Европе. Недавно решено приступить к устройству судоходного канала, долженствующего соединить оконечность Ботнического залива с Белым морем; проектированный канал, длина которого будет без малого 500 верст, захватывает течение нескольких рек, и, кроме того, в состав его войдет большое озеро Топ (по-русски Топозеро).

Движение почтовой и телеграфной корреспонденции в Финляндии, относительно, значительнее, чем в России, благодаря более высокому уровню народного образования. В 1894 году в великом княжестве было переслано по почте писем и разного рода отправлений—13.273.335; отправлено газет и журналов—9.641.935 номеров. Число учебных заведений относительно не велико: в 1894-95 году было средних учебных заведений: лицеев—38, с 5.993 учащимися; элементарных, реальных и городских училищ—19, с 653 учащимися; женских и приготовительных училищ—69, с 5.019 учащ.; учительских семинарий—4, с 569 учащ.; народных (высших) училищ: в сельских общинах—1.174, с 51.467 учащ.; в городах в народных училищах обучалось 24.245. Специальные учебные заведения: Политехнический институт, в Гельсингфорсе, в 1895-96 г.—176 учащихся (в том числе 3 женщины); навигационные училища—7, с 156 учащ.; коммерческие институты и училища—8, с 450 учащ. (в том числе 209 женщ.); сельскохозяйственные учебные заведения—399 учащ. (муж.) и молочнохозяйственные—186 учащ. (женщ.). Кроме того, существуют ремесленные и промышленные училища.

Большинство детей учится чтению и пению в семействах и в передвижных амбулаторных народных школах, содержимых сельскими обществами и временно пребывающих по два или по три месяца в каждой деревне: но обучение письму в большом пренебрежении у странствующих наставников, доказательством чего может служить следующий факт: между тем как почти все дети северной Улеаборгской губернии умеют читать, едва только один из двадцати знает писать [умеющие читать составляют 95,9 процент., а умеющие писать только 5,8 процентов]. Даже в некоторых южных округах, где существует много постоянных народных школ, две трети финских детей не обучены письму. Относительно своей численности, шведы Финляндии все-еще образованнее финнов, как о том можно судить по периодической печати края. В 1771 году появилась в Финляндии, именно в городе Або, первая шведская газета, за которой пять лет спустя последовало издание финской газеты. В настоящее время финская периодическая пресса, увеличение которой пропорционально идет быстрее, превосходит числом изданий шведскую журналистику, но всего только на несколько газет.

Периодическ. изд. Финляндии в 1836 г.: 6 на шведск., 4 на финск. яз.; в 1872 г.: 21 на шведск., 16 на финск. яз.; в 1878 г.: 25 на шведск., 30 на финск. яз.; в 1896 г.: 73 шведских, 99 финских, 5 шведских и финских.

Административное влияние—с одной стороны и влияние университета—с другой дают в печати преобладающую роль столице: половина существующих в крае повременных изданий выходит в Гельсингфорсе.

Великое княжество Финляндское соединено с Российской империей не только единством верховной власти, но также общей солидарностью в отношении иностранных государств: управление внешними делами одно и то же для обеих стран, и некоторые ведомства, как, например, телеграфная часть, находятся в заведывании русских чиновников. Образ правления в Финляндии, сохранившей в существенных чертах свое шведское устройство, есть в принципе неограниченная монархия, соответственно формам древней скандинавской монархии; но эти формы были видоизменены императором Александром I, который присоединил этот край к русским владениям и дал ему особое устройство в 1809 г. Император Всероссийский, Великий Князь Финляндский, согласно выражениям статутов или конституции, «властен управлять государством, охранять, спасать и защищать оное; начинать войну, заключать мир и союзы с иностранными державами; раздавать милости, возвращать жизнь, честь и имущество; располагать по своему высокому усмотрению всеми должностями страны, которые должны быть замещаемы природными финскими мужами, и соблюдать закон и правосудие». Лицо Великого Князя представляет в Гельсингфорсе генерал-губернатор, который есть вместе с тем главный военный начальник (командующий войсками финляндского округа) и президент сената: кроме того, Государь назначает в своей резиденции министра статс-секретаря по делам Финляндии, который должен быть финляндским уроженцем и который докладывает все касающиеся края дела, представляемые на Высочайшее решение. Финляндский сенат, назначаемый во всем его составе Государем, имеет пребывание в Гельсингфорсе и делится на два департамента—департамент юстиции и департамент экономии, состоящие каждый из девяти членов. Обер-прокурор, также назначаемый Высочайшею властию, присутствует на заседаниях сената, чтобы контролировать его решения и чтобы указывать ему пределы его власти, ибо в важных случаях дело должно быть представляемо на Высочайшее усмотрение. Кроме того, генерал-губернатор высказывает свое особое мнение в протоколе совещаний.

Национальное представительство или «сейм», которому статуты предоставляют долю участия в законодательстве, состоит из двух сот слишком членов, принадлежащих к четырем сословиям: дворянству, духовенству лютеранской церкви, горожанам и крестьянству, которые, с 1863 года, собираются, в лице своих представителей, по крайней мере каждые пять лет, в обыкновенное или очередное собрание, каждое сословие в отдельной зале; в некоторых случаях сословия могут соединяться для совместного обсуждения какого-либо вопроса, но не имеют права постановлять решений в общем собрании. Единогласие всех четырех сословий необходимо для законов, касающихся государственного устройства, привилегий, налогов; распоряжение о наборе войска также не может быть сделано без их общего согласия. Впрочем, сейм обсуждает только те дела, которые предлагаются на его рассмотрение правительством; в остальном он прежде пользовался лишь правом петиции; но в 1882 г. он получил также, в довольно широкой мере, право парламентской инициативы. На русскую речь генерал-губернатора финны и шведы отвечают на своих природных языках, и часто, чтобы не возбуждать зависти ни в той, ни в другой национальности, обратные ответы делаются по-французски,—на том языке, на котором говорил Император Александр I пред сеймом в Борго. Все дворянские фамилии представлены на сейме своим главою или уполномоченным, тогда как другие сословия, более многочисленные, должны избирать своих представителей. Состав сейма, по сословиям, следующий:

Дворянство—121 представ.; духовенство—36 представ.; городское сословие—45 представ.; крестьянство—59 представ.; всего—261 представитель.

Профессора подают голос в сословии духовенства. Судовладельцы, владельцы недвижимых имуществ, именитые городские жители, фабриканты и лица, занимающиеся промыслами на основании особых привилегий, причисляются к классу городских избирателей: они назначают одного депутата на 6.000 жителей городского населения. К классу крестьянских избирателей принадлежат сельские земельные собственники и арендаторы казенных земель. Каждый из 50 судебных округов имеет своего представителя на сейме.

В отношении гражданского управления великое княжество делится на восемь губерний (по шведски lan), подразделяющихся на уезды (harader) и на общины, которые сами управляют своими местными делами, под контролем губернатора и других чинов администрации. Общинные избиратели располагают каждый числом голосов, пропорциональным платимой им цифре налогов. Города, составляющие отдельные административные округи, имеют муниципальный совет, избираемый на три года, нескольких радманов, выборных от торгового сословия, и одного или двух бургомистров, назначаемых сенатом, именем Великого Князя, из трех кандидатов, которые получили на выборах наибольшее число голосов.

В Финляндии действует еще шведский кодекс 1734 года, измененный во многих его узаконениях. Окружные суды, для разбирательства дел в первой инстанции, существуют в числе 59, но они часто переезжают из деревни в деревню, чтобы разбирать накопившиеся дела; суды эти состоят из одного судьи и по меньшей мере из пяти крестьянских заседателей, выбираемых между людьми «благонадежными», по усмотрению губернатора. В городах существуют муниципальные суды или магистраты, в которых председательствует бургомистр. Вторую инстанцию составляют три судебных палаты: в Або, в Николайстадте и в Выборге, а высшее судебное учреждение—департамент юстиции сената. Смертная казнь, легально еще существующая в Финляндии, уже более полустолетия не была применяема на практике.

С 1881 г. в Финляндии введена всеобщая воинская повинность (срок службы—3 года под знаменами и 2 года в резерве). Финское войско состоит (1897 г.) из 1 гвардейского стрелкового батальона, 8 линейных стрелковых батальонов и 1 драгунского полка,—всего по штатам мирного времени, 236 офицеров и 6.020 нижних чинов. Кроме того, в крае расположены русские войска в составе 1 стрелковой бригады, 2 батальонов пехоты, 4 батарей крепостной артиллерии и саперов,—всего около 300 офицеров и 9.200 нижних чинов.

Финляндия, как и Швеция, имеет свою государственную религию,—евангелическо-лютеранскую; другие вероисповедания, за исключением православного, до сих пор не получили еще разрешения образовывать особенные конгрегации. Даже евреи, которых теперь насчитывается около 500 человек, живут в крае лишь в силу данного им дозволения: они не могут натурализоваться. По вероисповеданиям население Финляндии в конце 1896 г. распределялось следующим образом:

Лютеран—2.473.441; православных—46.509; католиков—487.

Архиепископ-примас евангелическо-лютеранской церкви имеет пребывание в городе Або; вся страна разделена на 3 епископства, 45 приорств или благочиний, 286 приходов, 491 конгрегацию, священнослужителей—около 900. Управление православной церковью в Финляндии принадлежит архиепископу выборгскому. До 1866 года инспекция школ принадлежала духовенству; в настоящее время она предоставлена самим общинам, которые для этой цели назначают училищные советы.