IV*. Польша.

Самое имя этой части Российской империи сделалось как-бы символом национального несчастия. Страна, известная под названием Польши, утратила свое самостоятельное существование, и все, что остается от её прежней независимости,—это особый титул в перечислении громадных областей Монарха всех частей России; да и то в последние годы эту часть стали обозначать оффициально под наименованием «Привислинского края», и только из простой терпимости имя Польши, столь дорогое миллионам людей, сохранилось до наших дней в крае. Даже население её, связанное с восточно-славянской державой, составляет лишь отрывок народа, отделенный от других отрывков его, которые присоединили к себе Пруссия и Австро-Венгрия. Слово Польша есть не более, как исторический и этнографический термин: в политике оно теперь не представляет ничего.

А между тем было время, когда Польское королевство, обнимавшее также обширные территории, которые принадлежали ему или вследствие добровольной группировки населений, или по праву завоевания, или по праву наследства, вытекавшего из родственных союзов государей, было одно из самых могущественных государств Европы. На всем пространстве от Будишина (Бауцена) в Лузации и острова Рюгена до Смоленска и Днепровских порогов, от Карпатов до реки Эмбах в Ливонии, нет ни одной территории, которая бы не была в течение последних восьми столетий занята поляками или постоянно, или временно. После соединения с Литвой, королевство Польское простиралось от Балтики до Понта Эвксинского через всю ширину континента; но часто границы его перемещались, и когда Россия и Пруссия вступили в эпоху территориальных завоеваний, со времен Петра I и Екатерины II, стало очевидным, что рано или поздно Польша должна задохнуться между своими могущественными соседями. В 1772 г. первый раздел, который, как говорят, причинил столько угрызений совести императрице Марии-Терезии и с которым так легко примирились другие европейские дворы, отрезал уже от Речи Посполитой пространство земли свыше 200.000 кв. кил., с населением около 5 миллионов; это—четвертая часть страны, более трети населения королевства, в котором тогда было приблизительно около 12.500.000 жителей. Двадцать один год спустя Россия и Пруссия овладели, каждая, территорией еще более обширной, чем первая, и за этим вторым разделом в скором времени последовал третий, к участию в котором была приглашена Австрия. Польша перестала существовать, как государство. В настоящем столетии некоторые части бывшего Польского королевства, герцогство Варшавское, республика Краковская, имели, правда, подобие самостоятельной жизни или автономии; но эта иллюзия должна была скоро рассеяться, как дым пред суровой действительностью. Варшава, укрепленное место, где сосредоточены русские войска, имеет теперь назначением держать поляков в повиновении, а Краков обратился в главный город австрийской провинции. Губернии, на которые разделено бывшее королевство, имеют отныне для русского правительства только административное и стратегическое значение: фиск ценит Польшу, как область империи сравнительно самую многолюдную, наиболее промышленную, самую богатую и наиболее платящую налогов, а главный штаб видит в ней четыреугольник крепостей, самый грозный в центральной Европе.

Пространство и население Царства Польского:

Поверхность—122.020 кв. кил.

Поверхность без значительных внутренних вод—111.554,2 кв. верст. Население по переписи 28 января 1897 г. (предварительный подсчет)—9.455.943 д.; среднее население на 1 кв. версту: 85 жит.

Оставляя в стороне бесчисленные превратности войн и политических союзов, мы легко можем распознать общие причины, которые привели польское государство к падению. Географические условия территории, которую занимала польская нация, объясняют отчасти её исторические судьбы. Природа не представляла полякам хорошо ограниченной рамки, ни естественного вала в виде высот, который бы мог им служить твердою опорою. Однако, страна, занимаемая главной массой польской народности, имеет границы, довольно ясно очерченные на большой части её окружности: на юге цепь Карпатов служит естественным барьером, через который поляки не переступали ни в одной точке, как это сделали русские; на севере сплошная возвышенность, усеянная озерами, северный скат которой населен немцами и потомками древних поруссов или пруссов, представляет другой хребет или вал, за который поляки тоже не переходили. Эти естественные границы также должны были способствовать сообщению польской национальности некоторой связи, определенно отделяя ее от её соседей и соединяя ее в обособленную группу. Кроме того, река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, принимая в себя притоки справа и слева, делает из всей страны географический бассейн довольно правильный и обладающий большой силой сопротивления. Но на востоке и на западе страна открыта, исключая тех частей, где тянутся болота и обширные, почти непроходимые леса: обширная низменность, от которой обитатели бассейна Вислы получили свое имя поляков, то-есть «жителей полей», продолжается с одной стороны в Германию, с другой—в Россию; но именно в этом направлении, параллельно градусам широты, происходили народные переселения, и давление народов друг на друга проявляется с наибольшей энергией. При существовании этих двух широких брешей, граница Польши необходимо должна была сделаться подвижной, изменчивой, как со стороны германцев, так и со стороны восточных славян: нашествия и войны беспрестанно перемещали равновесие народностей, боровшихся между собой из-за преобладания.

Несколько раз Польша была самым могущественным из славянских государств и почти имела право присвоить себе название всеславянской державы. Тем не менее можно различать в истории этого государства два главных периода территориального расширения, из которых каждый сменялся эпохой ослабления и оканчивался разделами. В одиннадцатом и в двенадцатом столетиях земельные приращения делались преимущественно со стороны запада, и Польша была передовым стражем и бойцом славянских народностей против немцев; с четырнадцатого до шестнадцатого века присоединительное движение направлялось в противоположную сторону, против восточных славян. В первые времена писанной истории польского народа, государство, обнимавшее Польшу в собственном смысле, то-есть «поля» по Висле и Варте, нынешнее Царство Польское и Познань, стремилось поглотить родственные племена, которые населяли территорию, простиравшуюся до Эльбы (Лабы). То вступая в открытую вражду с императорами Германии, то поддаваясь обаянию «священной римской империи» и гордясь титулом её вассала, короли польские успели овладеть почти всеми славянскими землями Запада. В начале одиннадцатого столетия Болеслав Храбрый или Великий, утвердивший единодержавие в Польше и восстановивший независимость её от германского императора, имел в своем владении Моравию, Силезию, Словакию, Лузацию, Червонную Русь или Галицию и даже Богемию в течение короткого периода. Преемники этого государя скоро потеряли значительную часть его завоеваний; но, спустя столетие, Болеслав III Кривоустый обратил в христианство и покорил своей власти поморян или жителей балтийского поморья (нынешняя Померания), которые, будучи отделены от Польши непроходимыми болотами реки Нотеци (Нетце), долгое время составляли как-бы особый мир вокруг Веллина или Винеты, балтийской Венеции. Однако, раздоры славян между собою и германизация значительной части их территории не позволили Польше сохранить свое могущество со стороны запада, и начались разделы. К концу тринадцатого столетия королевство утратило половину земель, первоначально польских, находящихся в бассейне Одры (Одера). Около того же времени рыцари Тевтонского ордена, призванные одним удельным польским князем (Конрадом Мазовецким) на помощь против пруссов, сами утвердились в углу Балтики, в земле пруссо-литовцев, откуда они стратегически господствовали над землями по Неману и нижней Висле. Так получил начало один из элементов державы, которая впоследствии должна была способствовать разрушению польского государства.

В половине четырнадцатого столетия, со времен Казимира Великого, который навсегда отказался от Польской Силезии, Польша, повидимому, устремляет взоры исключительно на восток; посредством религиозной пропаганды и через брак королевы польской Ядвиги с языческим князем Ягелло, она соединяется с Литвой, и вся западная Россия стала открыта её влиянию; границы её переходят за Днепр и Западную Двину; мало того, Сигизмунд III, в семнадцатом столетии, стремился сделаться монархом всего востока и севера Европы: будучи в одно и то же время королем Польши и претендентом на трон Швеции, он пытался также взойти на престол Московского государства. С Яном Собеским, польский народ, геройский и храбрый, казалось, сделался окончательно бойцом запада в борьбе против мусульман востока. Но тогда польское государство было уже близко к распадению. В видах достижения политической централизации, Польша сделалась защитницей римского католицизма против протестантов и против русской православной церкви; по мнению польского историка Лелевеля, это и было причиной её падения. Украинские казаки и крестьяне возмутились, и польское правительство употребило силу для их усмирения.

Уже в 1661 году король Ян Казимир предсказывал сейму, что Речь Посполитая достанется в удел чужеземцам: «Москва и казаки, говорил король, возьмут великое княжество Литовское, которое связано с ними языком и верой; Великая Польша откроется бранденбуржцу (Пруссии), а австрийский дом, вопреки всем его благим намерениям, не упустит прибрать к рукам Краковское воеводство (Малую Польшу)». Спустя столетие предчувствия Яна Казимира оправдались. Впрочем, если поляки были достаточно сильны, чтобы бороться против своих могущественных соседей в эпоху феодального беспорядка,—в те времена, когда народы, всецело принадлежа своим повелителям, вели войны друг против друга по воле личных честолюбий, то условия совершенно переменились, когда нации Европы прочно сгруппировались в централизованные государства. Тогда Польша оказалась слишком слабой, чтобы проявлять достаточное сопротивление, а её открытые границы оставляли свободный доступ внешнему врагу.

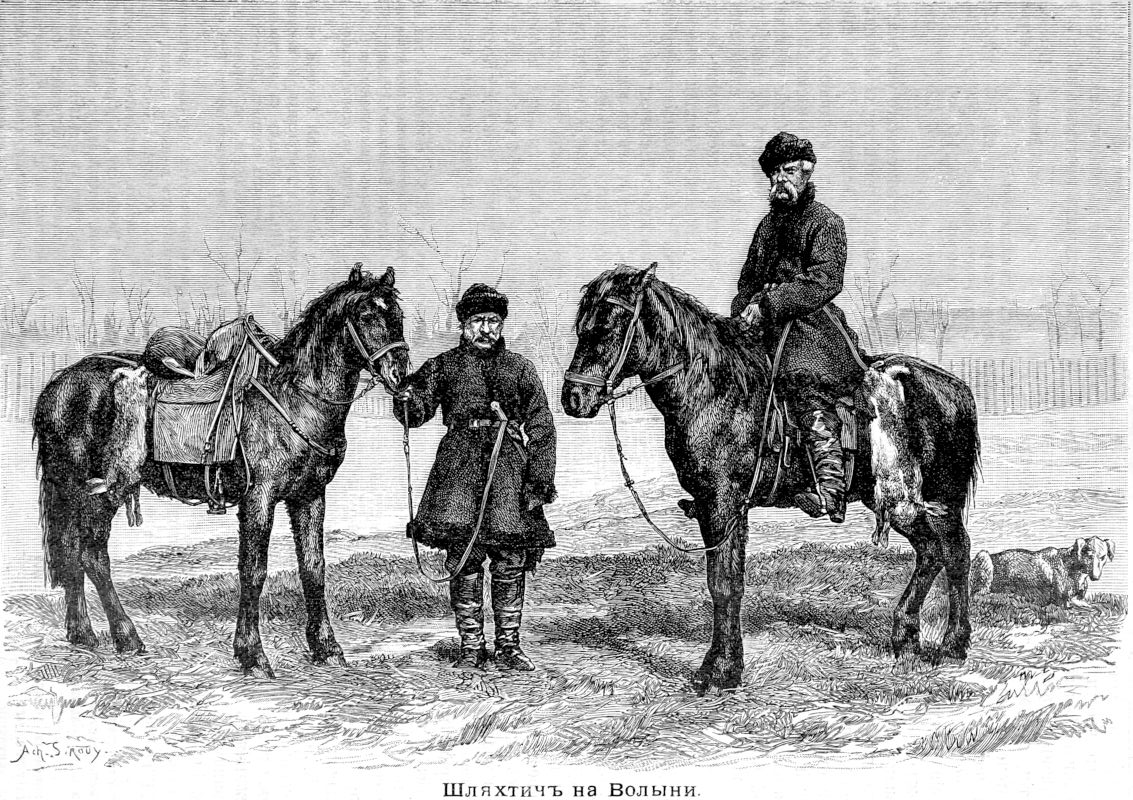

Однако, самая важная невыгода в положении Польши была не в отсутствии естественных границ на востоке и западе государства, а в недостатке прочной связи между жителями, в провинциях специально польских. Вследствие недостатка географических границ на западной и восточной окраинах, воинственный элемент мелкопоместных дворян или «шляхты», именуемой на пергаментах ordo equestris, развился до крайней степени и не имел более никакой связи с трудящимся народом. Евреи явились, чтобы пополнить пробел, существовавший между общественными классами. Ни одна страна Европы не заключала в себе, да и теперь еще не заключает, столько евреев, и эти люди иной расы, какова бы, впрочем, ни была их привязанность к польской почве, составляли в действительности особый народ, имеющий собственные интересы, прямо противоположные интересам других жителей, и тем не менее служащий посредником всем и каждому, образующий, так сказать, буржуазию, или среднее сословие страны. Они одни занимались торговлей; они одни распределяли произведения страны, продавая их и хлопам (холопам), и панам, мешая коренным жителям вступать друг с другом в непосредственные торговые сношения: при их посредстве совершался кругооборот экономической жизни во всей нации, и, однако, сами они были чужды этой нации; в минуту опасности они держались в стороне, ни мало не заботясь о том, чтобы сближать различные классы и разъединенные общины; народ, состоявший из людей, которые не знали друг друга, оставался разделенным и недоумевающим, что предпринять. Таким образом, эта причина внутреннего расстройства усиливала дезорганизацию, происходившую от разделения Польши, с одиннадцатого и еще более с четырнадцатого столетия, на два враждебных класса—класс панов или дворянства и класс холопов или порабощенного крестьянства. Польскую отчизну погубила не столько неурядица, как это часто повторяли, сколько привилегии, так называемые шляхетские вольности. Крестьяне, которые прежде пользовались личной свободой и были собственниками земли на правах общинного владения, с течением времени лишились и того, и другого—и земель, и свободы. Дворяне или помещики сделались полновластными господами: овладев имением, они вместе с тем присвоили себе и самую жизнь закрепощенного земледельца. «Польша единственная страна, где народ как бы лишен всех человеческих прав», говорил в изгнании король польский Станислав Лещинский. Государство, которое носило имя «республики», было на самом деле не что иное, как конфедерация многих тысяч деспотических монархий. Паны, поставленные, так сказать, вне нации, отказывались платить свою долю на покрытие общественных расходов: хотя существовала поголовная подать, от которой по закону никто не мог быть освобожден, однако землевладельцы всегда находили способы уклоняться от исполнения этой повинности; польское государство никогда не имело финансов в собственном смысле: ему невозможно было даже собирать сколько-нибудь ценные сведения по общей статистике; все попытки в этом направлении разбивались о постоянное противодействие помещиков и шляхты.

Безспорно, мужество поляков достигало часто высокой степени энергии в минуты отчаяния. Ни одна нация не имела более героев в несчастий: во время инсуррекционных войн мужчины, женщины обрекали себя на ссылку, на смерть в простоте душевной, которая никогда не имела себе равной, и, однако, даже в эти эпохи нравственного величия, польский народ всегда оставался разделенным на две враждебных нации. Те, которые ратовали за восстановление независимости Польши, не умели или не смели дать свободу самим полякам; несчастные крепостные остались согбенными над землей, которую они обработывали. Косцюшко, правда, желал отмены крепостного права; но крестьяне, последовавшие за диктатором, пользовались свободой только во время войны, и его эманципационный декрет был составлен в таких неопределенных выражениях, что не мог иметь никакого действия. Впоследствии, во время образования эфемерного герцогства Варшавского, освобождение крестьян было провозглашено оффициально, но земля не была им дана, и положение их изменилось только по виду; для тысяч из них оно даже ухудшилось, потому что это формальное освобождение отнимало у них всякое право возделывать поле, на котором жили их отцы и деды. Еще накануне последнего восстания, крестьяне в собственном смысле были представлены всего только 22.000 лицами в классе землевладельцев, тогда как число земледельцев, работавших на господской земле, простиралось до двух миллионов; кроме того, насчитывали около 1.400.000 работников, поденщиков и домашней прислуги. Не таков, вероятно, был бы ход истории, если бы люди, боровшиеся за независимость Польши, могли опираться на свободное население, владеющее собственной землей и заботящееся о том, чтобы защитить ее. И даже после падения отечества это средство было, может быть, единственное, которое могло бы подавать надежду достигнуть когда-нибудь его восстановления. По крайней мере русские не могли бы явиться в качестве освободителей, как это они сделали в 1863 году, дав крестьянину часть земли, которую он обработывал.

Самое большое несчастие, которое может постигнуть народ, есть, без сомнения, потеря его национальной независимости. В политическом смысле поляк теперь может считать себя поляком только по воспоминанию: он сделался как бы чужеземцем на своей собственной почве и, так сказать, остерегаясь говорит своим родным языком; мысль его не свободна; гений его более не развивается сообразно своей природе. Это бедствие для всего человечества, что жизнь одного из народов так стеснена, но она, без сомнения, проявится снова, хотя и уклоняясь от своего первоначального пути, ибо поляки по своей промышленности, по своей цивилизации, по своему нравственному достоинству стоят, конечно, не ниже своих предков. Отныне Польша, слишком слабая, чтобы вернуть себе собственными силами самостоятельное существование, соединит свою судьбу с судьбою России и пойдет по пути прогресса вместе с русскими.

«Привислинский край» в тех пределах, которые ему ныне даны, может быть рассматриваем как обширная, местами прерываемая возвышениями, равнина, средняя высота которой от 330 до 500 фут. (100—150 м.). На севере, земли, по большей части покрытые лесами, поднимаются в виде широкого хребта, который тянется от Вислы до Немана по кривой, параллельной линии балтийского прибрежья; но линия границы, начертанная довольно неправильно, не удерживается на оси водораздела: она идет вдоль южного основания сплошной возвышенности, оставляя Германии почти всю «Прусскую Швейцарию», с её бесчисленными озерами. На юге, напротив, группа Сандомирских гор, или «Лысая Гора» (Лыса-Гура), принадлежит всей своей массой нынешней Польше: она тянется от северо-запада к юго-востоку, то-есть параллельно северным Карпатам, представляя правильные гребни, одетые там и сям зеленью, несмотря на данное ей прозвище «Лысой»; округленная вершина, известная под именем «Сигнала Св. Екатерины», возвышается почти на 2.000 фут. (600 м.) около центра этой группы, выступая на подобие острова из середины слегка волнистого плоскогорья. Другие группы холмов, меньшей высоты, но расположенные в том же направлении от северо-запада к юго-востоку, параллельно Карпатам, наполняют южную часть Люблинской губернии, между Вислой и Западным Бугом, почему и носят название Люблинских гор; наконец, на юго-западе Польши водоразделы между Одером и Вартою, между Вартою и Пилицею обозначены высотами так называемой Польской Швейцарии—гористой местности, изрытой водами по всем направлениям, но которая первоначально составляла часть всей передовой области Карпатов.

Различные высоты Царства Польского:

Сигнал Св. Екатерины (Лысая гора)—603 метр. (1.980 фут.); холм между Пилицей и Краковом (в Келецкой губ.)—483 метра (1.585 фут.); возвышенность на востоке от Янова (в Люблинской губ.)—329 метров (1.080 фут.); город Ломжа—214 метр. (700 ф.); город Люблин—189 метр. (620 фут.); город Варшава—98 метр. (320 фут.).

Эти холмы южной Польши составляют контраст с большой третичной равниной севера по разнообразию их геологических формаций, где имеются горные породы меловые, юрские, триасовые, каменноугольные, девонские. Рудные месторождения всякого рода: медь, олово, цинк, железо, сера, каменный уголь, были открыты и частию разработываются в этой гористой области; рудники, копи, каменоломни и соседство промышленной Силезии дали этим округам население столь же густое, как и население равнины.

По распределению гидрографических скатов, Польша только отчасти заслуживает присвоенное ей оффициальное название «Привислинского края». Весь западный пояс страны, граничащий с Силезией и с Познанью, принадлежит к бассейну Варты, то-есть к бассейну Одера, и Сувалкская губерния, в северо-восточной части Польши, лежит на водоскате Немана, который служит ей границею на востоке и на севере; вся остальная территория орошается Вислой, Наревом, Западным Бугом или их притоками. При своем вступлении в Царство Польское, которому она служит границей вниз от Краковской области, Висла, только что перед тем принявшая в себя приток Сан, представляет уже величественную реку, носящую суда большой вместимости: она имеет от 118 до 190 сажен (250—400 метр.) ширины от берега до берега, в низменных равнинах, которые она орошает, по выходе из цепи холмов: на каждом из них виднеется монастырь, церковь, крепкий замок или средневековая развалина. Усиливаемая в пределах Царства Польского многоводными реками, каковы: Вепрь, Пилица и Нарев с Западным Бугом, Висла катит, до вступления на прусскую территорию, жидкую массу, представляющую, средним числом, по меньшей мере 26.500 куб. фут. (750 куб. метр.) в секунду; она уже имеет весь свой объем, так как вниз от прусской границы она не получает других притоков, кроме незначительных ручьев. Благодаря этому движущемуся пути, поляки могут удобно отправлять в Гданск (Данциг) свой лес, хлеб и всякого рода продукты и товары. Понятно, какую цену имело некогда для Польши обладание устьями Вислы, и как бывало поколеблено её могущество, когда «добрый город» Гданск, по-немецки Данциг, попадал в руки какого-нибудь соперничавшего государства, или добровольно отделялся от польского союза.

Польша очень богата доисторическими остатками различных эпох каменного, бронзового и железного века. Долина Западного Буга и долина Вислы были частию того естественного пути, по которому следовали переселенцы и торговые люди при своем движении между Понтом Эвксинским и Балтийским морем. «Прятки» в роде тех, какие делают странствующие канадские торговцы в пустынях «дального запада» (Far West) Северной Америки, были открыты там и сям в местах, служивших станциями, преимущественно на водораздельных возвышенностях между покатостями. Языческие могилы встречаются во множестве, и некоторые из них достигают громадных размеров: так, некоторые искусственные курганы в долине Вислы, которые относятся к неолитовой эпохе, как показали произведенные на них раскопки, имеют около полуверсты в окружности. Многочисленные маленькия озера Польши, из которых иные были осушены, также сохранили следы древних озерных поселений и свайных построек, подобных тем, какие встречаются в Швейцарии. Кроме того, целыми тысячами находили и теперь находят погребальные урны, содержащие пепел и обуглившиеся кости, бронзовые булавки, кольца, жемчуг, шарики и другие предметы; в некоторых областях Польши остатки глиняных ваз встречаются так часто и в таком множестве, что у местных жителей сложилось поверье, будто эти сосуды образовались сами собой во внутренности земли. Между погребальными урнами, находимыми на дне могил, относящихся к эпохе гораздо более поздней, чем каменный век, и содержащих предметы из металла, собрано много таких, которые представляют профиль человеческого лица; некоторые остатки римского происхождения позволяют догадываться, что эти «урны в форме лица» принадлежат к первому столетию христианской эры.

По мнению Коперницкого, древняя Польша была населена во времена бронзового и железного периодов длинноголовой расой (долихоцефалами), совершенно отличной от современной короткоголовой расы (брахицефалов). Однако, с того момента, как началась писаная история в привислинских областях, мы застаем уже славян, предков нынешних поляков, которые населяли как эту страну, так и сопредельные земли, занятые теперь немцами и онемеченными славянами. Разделенные на многочисленные роды, которые иногда соединялись для военных экспедиций, под предводительством одного главы или вождя, ляхи или поляки явственно отличались от восточных славян: они считали себя членами той же семьи, но, как говорит легенда, рассказанная в первый раз в тринадцатом столетии, три брата Лех, Чех и Рус жили отдельно, следуя каждый своей дорогой. В Польше имя лехов или ляхов есть лишь литературное выражение, неупотребляемое народом; в чешских памятниках оно имеет значение богатого и благородного.

Из поляков самыми чистыми, наиболее сохранившими первоначальный тип считаются обитатели «Великой Польши», жители нынешнего Царства Польского, по обоим берегам Вислы, и Познани—на Варте. Белокурые мазуры, то-есть, по литовски, «коренастые»,—которые населяют главным образом восточные области, а также северные, на границе с Пруссией,—слывут самыми гордыми из поляков; они всего лучше сохранили старинные национальные нравы. Смуглые кроковяки, сандомирцы и люблинцы и все южные поляки, более впечатлительные, чем мазуры, часто вспыльчивые, кажется, также и более тщеславны, если судить по их национальному костюму, щегольскому, но чересчур изукрашенному вышивками, бахромами и цепочками. Между другими народностями страны, не польского происхождения, значительная часть объединилась с массой нации нравами и языком. Так, курники или «копальщики», живущие в различных округах северной и северо-восточной Польши, в такой степени приблизились к мазурам, что во многих местах их смешивают с последними, хотя они происходят главным образом от ятвягов или ядзвингов—народа, как полагают, литовского племени и который отчасти был истреблен поляками. Малороссы, сгруппированные в общины в юго-восточной Польше, на западе от реки Буг, ничем не отличаются от своих русских соседей, жителей Волыни: они населяют также восточную часть Подлесья или Полесья, отделенного от долины Немана обширными лесистыми пространствами, между которыми замечателен заповедный лес, известный под именем Беловежской пущи. Литовцы или литвины, в числе от 250.000 до 300.000 душ (по разным статистикам), занимают большую часть Сувалкской губернии, в северо-восточной Польше. Наконец, несколько тысяч цыган и татар, пришедших из Литвы, рассеяны маленькими группами по территории Царства Польского.

После монгольского нашествия, польские князья, и в особенности епископы и монастыри, призвали немецких колонистов, чтобы вновь заселить опустошенные татарами земли, и даровали им большие привилегии, между прочим, привилегию назначать собственных шульцов или войтов (старшин) и пользоваться внутренним самоуправлением по так называемому «тевтонскому праву». Многие города также были основаны немецкими переселенцами, и большинство из них управлялось по «магдебургскому праву», по законам одной из старейших муниципий Северной Германии, архиепископы которой были некогда примасами польской церкви. Это право, которое в сущности было не что иное, как административная независимость общины, не помешало немцам, жителям городов, «ополячиться» мало-по-малу, подобно тому, как ополячились и немцы, жившие в деревнях. В четырнадцатом столетии «швабы» поселились в Польше в числе нескольких сотен тысяч; но этот первый германский элемент совершенно слился с туземным польским и католическим. Из двух тысяч протестантских приходов, существовавших в шестнадцатом столетии, оставалось только два в 1775 году. Все протестанты, которые смешиваются с иммигрантами, считаемыми ныне под общей рубрикой немцев, пришли в страну не далее как за сто лет пред сим; между ними число католиков не превышает десяти тысяч. Таким образом, в «Привислинском крае» поляки составляют огромное большинство населения.

Народонаселение Царства Польского по национальностям:

| По Галкину. В 1868 г. | По Риттиху. В 1873 г. | Проц. | |

| Поляков | 3.900.577 | 4.375 836 или | 68,41 |

| Евреев | 767.947 | 860.327 | 13,45 |

| Малороссов | 428.380 | 505.962 | 8,52 |

| Белоруссов | 33.517 | 28.865 | |

| Великороссиян | 11.065 | 12.153 | |

| Немцев | 234.149 | 370.356 | 5,79 |

| Литвинов | 277.049 | 241.147 | 3,77 |

В Польском королевстве, каким оно было накануне раздела 1772 года, польский элемент составлял только треть населения: таково, по крайней мере, приблизительное исчисление, которое дает граф Плятер, на основании статистики, составленной спустя полвека, именно в 1821 году. Народонаселение, в 1821 г., территории бывшей Польши до первого раздела:

Беллоруссов и украинцев—7.520.000; поляков—6.770.000; евреев—2.110.000; литвинов и латышей—1.900.000; немцев—1.640.000; великороссиян—180.000; румын—100.000, всего—20.220.000.

Поляки, о которых западно-европейцы судят главным образом по пышным магнатам и разоренным шляхтичам этой нации, живущим на западе, представляют, как все цивилизованные народы, бесконечное разнообразие характеров; но общий их тип, каким он обрисовывается в истории, сходен с типом, который описывают наблюдатели. Они имеют вообще больше природных дарований, нежели глубоких качеств, приобретенных настойчивым трудом. Пылкие, буйные, энтузиасты, привлекательные, умеющие подольститься, желающие нравиться, они действительно нравятся, но не всегда заботятся о том, чтобы заслужить уважение своим поведением; они отдаются, но без самообладания; они легче понимают великия обязанности, чем обязанности повседневной жизни. У них честолюбие редко поддерживается силой действия, любознательность в области науки берет верх над постоянством в труде, воображение преобладает над волей, каприз следует за капризом. Тем не менее у них проявляются порывы энергии, и тогда они бывают способны на величайшие дела, особенно в возбуждении на поле битвы или в неожиданных случайностях войны, ибо они по природе игроки и расточительны; они охотно рискуют всем состоянием и даже жизнью. В несчастии они, подобно французам, умеют покоряться обстоятельствам и не ропщут, как трусы, на судьбу. Если первобытный тип сохраняется всего лучше у женщины, как это утверждают антропологи, то польки, развитые образованием, ясно показывают своими редкими качествами высокое достоинство расы, к которой они принадлежат: они не только отличаются изяществом манер, умом, постоянною веселостью, даром слова, но обладают также силой самоотвержения, мужеством, быстрою решимостью и ясностью мысли; они хранят во всей чистоте и благородстве идеал нации. Величайший недостаток поляков в том, что они не проникнуты в должной мере уважением к труду: отцы их, все равно, кто бы они ни были—господа или холопы, привыкли презирать или ненавидеть материальную работу, и эти чувства продолжают еще существовать, как прискорбное наследие, завещанное предками современному поколению. Отсюда, быть может, и происходит этот контраст между натурой поляка, которая так легко направляет его к героизму, и его привычками, которые иногда допускают его до нравственного унижения. Когда вы читаете сборники произведений народной поэзии, вас поражает недостаток оригинальности в балладах, вульгарность и даже цинизм в любовных песнях. Большинство современных поэтов Польши должны были искать вдохновения не в польских народных песнях, а в думах и преданиях украинских, литовских и даже белорусских; это объясняется тем, что польские крестьяне уже с одиннадцатого века были порабощены господами, тогда как в Литве период угнетения земледельческого класса начинается только с пятнадцатого, а на Украйне только с восемнадцатого столетия. Трудно было ожидать, чтобы при господстве шляхты, служившей в качестве дворни у знатных панов и угнетавшей бедный сельский люд, могла образоваться у крестьян Польши чистая и истинно-благородная поэзия. Народная польская литература отличается от других славянских литератур в особенности большим обилием исторических пословиц, которые все получили происхождение в дворянстве, составлявшем, так сказать, политический народ Речи Посполитой.

При своей непредусмотрительности и великодушии, составляющих их врожденные качества, поляки, хотя сами очень сметливые и ловкие, легко даются в обман, и в самой стране нет недостатка в эксплоататорах, иудейских и христианских. Сыны Израиля, хотя относительно не столь многочисленные, как в восточной Галиции, где находится центр их, тем не менее скучены во множестве во всех польских городах. При том, в Польше, так же, как в Галиции и в Венгрии, нормальное годовое приращение их племени превосходит соответственное приращение христиан: они лучше сберегают своих детей и живут до более преклонного возраста, хотя большинство из них, подобно польским ремесленникам, впали в пролетариат: между евреями, как и между христианами, большие дела, крупные гешефты делаются в пользу нескольких счастливцев. В половине шестнадцатого столетия в Польше численность еврейского населения обыкновенно определяли в 200.000 душ; между тем по переписи, произведенной для раскладки поголовной подати, от платежа которой многие тысячи успевали уклоняться, их насчитывали всего только 16.589 душ. Около ста лет спустя, именно в 1659 году, по переписи, сделанной с той же целью, т. е. для обложения подушной податью, оказалось 100.000 евреев, а в 1764 году, опять-таки по данным податных списков, их насчитывалось 429.656 душ; но историк Чацкий полагает, что действительное число их простиралось до 1.800.000 душ. В настоящее время общая численность евреев в Царстве Польском свыше 850.000 душ, хотя территория Польши уменьшилась на пять-шестых её пространства со времени раздела 1772 года.

Большая часть польских евреев, происходя от переселенцев, пришедших с берегов Рейна, говорит и теперь еще рейнско-франконским наречием своих предков. Таким образом, они увеличивают в значительной степени значение германских колоний, и во многих городах Польши жители, говорящие немецким языком, евреи и немцы, составляют уже большинство. Лодзь, второй город «Привислинского края», имеет более немецкий, чем польский характер по языку населения; даже Варшава, хотя немцы составляли там в 1870 году только двадцать-пятую часть населения, имела треть жителей, обыкновенным говором которых был германский диалект. В старой Польше города, из которых иные обязаны своим основанием немецким поселенцам, были совершенно отделены от народа, изолированы в своих местных привилегиях, без всякой деятельной роли в шляхетской республике, составлявшей Польское государство: оставаясь чуждыми истинной Польше, они были, по выражению одного писателя, «словно капли масла на поверхности пруда». В наши дни города уже не стоят, так сказать, особняком, вне нации, напротив—они руководят её деятельностью, и в них вырабатываются не только промышленные богатства страны, но также её учреждения и законы. Но эти города теперь, как и в средние века, служат местами иммиграции немцев, и последние приобретают таким образом в крае значительную долю влияния. Они в Польше гораздо многочисленнее, и относительно, и абсолютно, чем в так называемых «немецких» провинциях берегов Балтики. Правда, что русское правительство до сих пор не считало нужным принимать такия же предосторожности против распространения и усиления немецкого влияния в Польше, какие принимало в трех Остзейских губерниях—Эстляндской, Лифляндской и Курляндской, рассчитывая на естественное соперничество и даже ненависть, разделяющую немцев и поляков,—чувство, которое выразилось, между прочим, в следующей народной поговорке: «пока стоит свет, немец никогда не будет братом поляку»,—правительство часто поощряло немецкую колонизацию в Привислинском крае, в тех видах, чтобы этим средством ослабить национальный элемент. Но, быть может, придется когда-нибудь, и даже в более близком будущем, чем полагают, совершенно изменить систему и опереться, напротив, на поляков, чтобы избегнуть быстрой германизации славянских округов, в соседстве с границей. В то время, как восточная Польша была преобразована русскими в обширную крепость против Германии, немцы мирно водворились в сердце этой твердыни, и приобретенная ими доля действительной силы, даваемой знанием и промышленностью, несравненно значительнее силы, какою пользуются русские, литовские, малорусские жители Польши, поселявшиеся по большей части в соседстве с восточной границей Царства.

К счастию, польский народ растет и развивается, он делается все более и более сильным и способным бороться против внешних влияний. Хотя лишенный политической самостоятельности, он, бесспорно, имеет в наши дни более патриотических чувств, более нравственного достоинства, чем в прошлом столетии, в ту эпоху, когда магнаты продавали свое отечество тому, кто больше предлагал, и когда нация безучастно допускала состояться торгу, не выказывая с своей стороны противодействия. Несмотря на бедствия, которыми сопровождалось восстание 1863 года, и которые поразили главным образом богатые классы, отмена привилегий дворянства и духовенства, равно как преобразования в поземельном и общинном устройстве, давно уже требуемые польской демократической партией, имели самые благодетельные последствия. С материальной точки зрения прогресс вполне очевиден. Общее благосостояние увеличилось, или, лучше сказать, бедность уменьшилась. В 1859 году число землевладельцев, большею частию дворян, едва превышало 218.000 и не представляло даже шестнадцатой доли всего населения края. Масса земледельцев состояла из арендаторов, работников и поденщиков. Но со времени издания закона 1861 года арендаторы и некоторые из работников сделались крестьянами-собственниками, а с 1866 г. началось распределение казенных и церковных земель в пользу тех, которые до этого еще ничего не получили. Подобные же меры были приняты по отношению к маленьким городам и местечкам. До 1864 года только тринадцать городов из 468 были построены на земле, принадлежащей городскому обществу: все же остальные, по феодальным обычаям, составляли собственность помещиков или короны. Из этих так называемых владельческих городов 377 были преобразованы в земледельческие села и деревни, а принадлежащие к ним земли отведены в надел крестьянам.

Последствия этих аграрных реформ были значительны. Площадь под земледельческою культурою, возросшая исключительно в пользу землепашцев, увеличилась в течение восьми лет почти на полмиллиона десятин, в 1872 году пахатные земли, данные в надел крестьянам, обнимали в совокупности пространство, составляющее около трети Царства Польского, и более десятой части этого пространства состояло в общинном владении.

Владения польских крестьян в 1872 г..

| Дымов | Пространство, десятин | |

| На землях помещиков, монастырей и проч. | 424.735 | 2.727.615 |

| На землях городов | 85.540 | 244.350 |

| . . . . . короны | 147.360 | 114.615 |

| Всего | 657.635 | 3.086.580 |

Средняя величина земельного участка, принадлежащего каждому семейству хлебопашцев, составляет около 8 десятин. В продолжении пятнадцати лет, предшествовавших 1859 году, площадь обработываемых земель на всем пространстве Царства увеличилась только на 201.300 десятин; между тем в продолжении десяти лет, следовавших за наделом крестьян свободными землями, приращение культурной площади составляло 503.250 десятин; в настоящее время свыше двух миллионов жителей, считая в том числе и семейства, участвуют в землевладении. Производство зерновых хлебов возвысилось слишком на треть, с 12.960.000 до 20.640.000 четвертей (средний урожай за десятилетие 1883—1892 гг.: 184.442 тыс. пуд., а сбор за вычетом семян—143.954 тыс. пуд.), а сбор картофеля более чем удвоился. Количество домашнего скота также увеличилось в весьма значительной пропорции, и статистические данные показывают, что это численное возрастание скота происходит главным образом в хозяйствах мелких земельных собственников-крестьян, а не в имениях крупных землевладельцев.

Статистика домашнего скота в Царстве Польском (1892 г.):

Овец и коз—3.124.000 голов; крупного рогат. скота—2.759.000; лошадей—1.076.000; свиней—1.257.000 голов.

Благодаря возрастанию земледельческих рессурсов края, и мануфактурная промышленность Польши более чем удвоилась, по количеству произведений, со времени издания аграрных законов 1864 года: в 1857 году общая ценность промышленного производства исчислялась в 42 миллиона рублей, а в 1892 году она простиралась до 188,3 миллионов руб. Впрочем, увеличение материального благосостояния наглядно доказывается движением народонаселения, которое прежде так часто уменьшалось вследствие революций, резни, эпидемий; рождаемость не увеличилась, но смертность убавилась (в 1889—91 гг. ежегодная рождаемость в Царстве составляла 39,1, а смертность—23,1 на 1.000); средняя продолжительность жизни возрасла, при чем, как на неожиданное явление, можно указать на тот факт, что теперь польский элемент берет перевес, в отношении приращения населения, над элементом германским. Таблицы, составленные не по национальностям, а по вероисповеданиям, показывают, что в период с 1863 по 1870 год число католиков, поляков в огромном большинстве, увеличилось на 21 процент, тогда как протестанты, почти исключительно немцы, возрасли в числе только на 12 процентов. До установления в Польше мелкой земельной собственности повторялось из году в год как раз обратное явление в движении народонаселения. Основание новых школ, устроенных самими крестьянами и на собственные средства, также служит наглядным доказательством достигнутого в последнее время прогресса. Вот относящиеся сюда числовые данные:

Начальные школы в Царстве Польском: В 1865 г.—848 шк., с 47.550 уч.; в 1872 г.—2.020 шк., с 110.550 уч.; в 1876 г.—3.184 шк., с 168.549 уч. или 1 на 37 жителей (в московском округе 1 на 51 жителя).

В 1893 г. собственно начальных народных школ (не считая частных, христианских и еврейских, а также воскресно-ремесленных и воскресно-коммерческих училищ) в Царстве было 2.920—в том числе городских 351, с 29.454 учащ., и сельских 2.569, с 146.927 учащ.

Однако, обязательство говорить по-русски в школах составляет большое препятствие развитию народного образования, так как воспитанники принуждены «заучивать слова прежде, чем могут понимать их». Наконец, преступления всякого рода, и преимущественно те, которые известны под названием «преступлений против собственности», уменьшились в изумительной пропорции, на половину, даже на две-трети, несмотря на то, что число жителей возрасло на полтора миллиона в тот же промежуток времени.

Нельзя не признать, что, рассматриваемая в целом, мера предоставления крестьянам участия в землевладении была осуществлена гораздо более удачным способом в «Привислинском крае», нежели в прусской Польше и в австрийской Галиции. Причину тому следует искать главным образом в общинном самоуправлении, ограниченном, но не совершенно призрачном, которым пользуются польские крестьяне. В Царстве Польском все земледельцы, владеющие участком земли в три морга (от немецкой меры морген), могут обсуждать в собрании гмины (gmina, от немецкого Gemeinde, община) свои земледельческие интересы, даже отчасти управлять ими, а против ростовщиков они обладают силой, которую дает солидарность: там, где отдельный человек должен бы был пасть в неравной борьбе, община оказывает сопротивление и выходят победительницею. В прусской Польше, где крестьяне остались под судебной властью и полицейским надзором их бывших господ, половина крестьянских земель в некоторых округах была уже продана за бесценок тем лицам, которые владели ими до 1848 года, сельский пролетариат увеличивается с каждым годом, в то же время возрастает и число преступлений, и множеству бедняков не остается иного выхода из гнетущей нужды, кроме эмиграции. В Галиции положение крестьян еще хуже, и земля, которую хлебопашцы уже считали-было принадлежащею им на праве собственности, быстро переходит в руки ростовщиков, как показывают следующие статистические данные:

Продажа крестьянских участков в Галиции: в 1867 г.—164 продажи с публичного торга, в 130 деревнях; в 1873 г.—614 продаж, в 409 деревнях; в 1877 г.—2.139 продаж, в 1.209 деревнях.

Сельские общины Польши, осаждаемые со всех сторон услужливыми ссужателями денег, отчасти уже эксплоатируемые ловкими кулаками и ростовщиками, найдут ли в себе достаточно уменья и энергии, чтобы защитить свои поля? До сих пор они, повидимому, успевали в этом.

Что касается дела «обрусения», предпринятого в Польше, впрочем без системы и последовательности, то оно не могло привести к предположенной цели, и нация остается более польской, чем когда-либо. Уже отделенная от русских патриотическими преданиями, религией, нравами, она продолжает быть отделенной и языком. Без сомнения, молодые люди, воспитывающиеся в гимназиях, учатся русскому языку и умеют выражаться на языке своих победителей; без сомнения, также тайные польские школы были повсюду обнаруживаемы и закрываемы; в настоящее время все учебники, употребляемые в начальных школах, составлены на русском языке, и вопросы предлагаются наставником на языке чуждом ученику; но понимают или нет дети даваемый им в школе урок, польский язык все-таки остается их родным языком—тем языком, на котором они мыслят. Нивы польской литературы возделываются все с тем же рвением; каждый год она обогащается оригинальными сочинениями и в особенности многочисленными переводами. В 1877 году в привислинских губерниях выходило 60 польских периодических изданий (ныне число их увеличилось до 80).

Города очень многочисленны в Польше, этой промышленной области Российской империи, и особенно в территории, сопредельной с Верхней Силезией, с её каменноугольными бассейнами и с её копями и рудниками: по обе стороны границы возвышаются громадные фабричные здания и копошатся массы рабочего люда. Впрочем, залежи минерального топлива простираются также под польской территорией, где разработываются главным образом Домбровские копи каменного угля. В 1893 г. в Домбровском бассейне было добыто 193.359.021 пуд ископаемого угля.

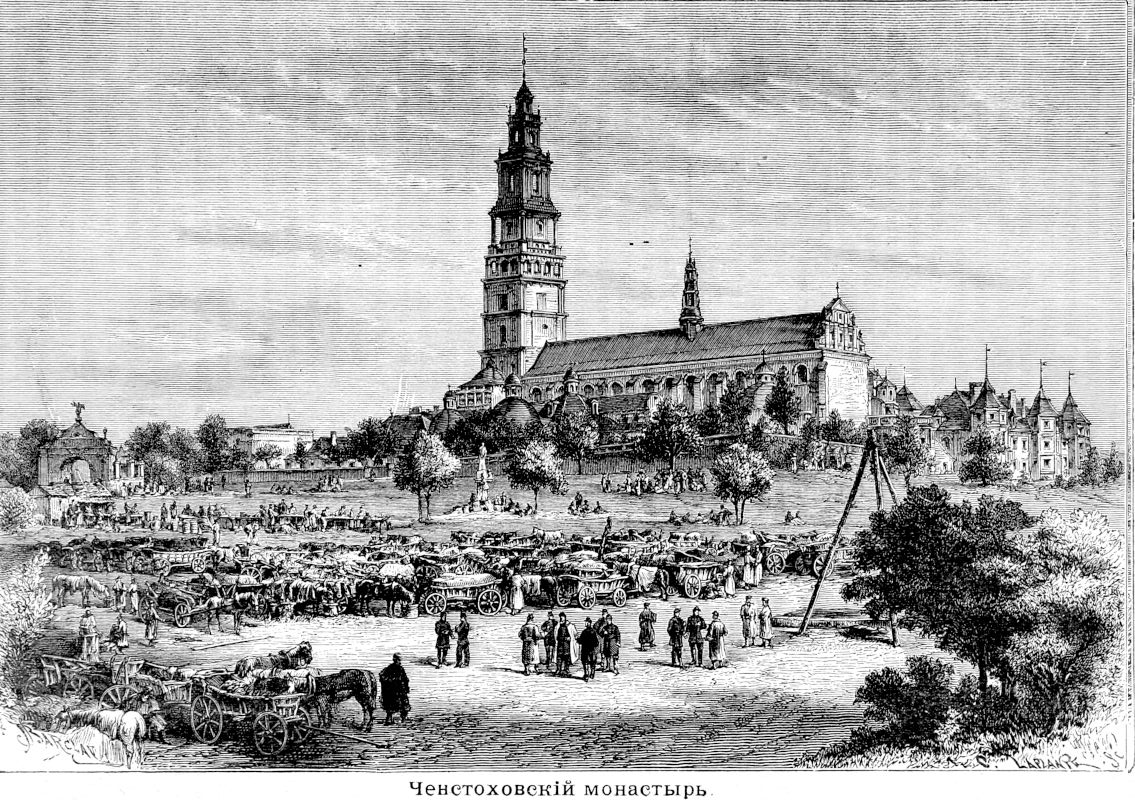

В этой части Польши почти все воды текут к Одеру, за исключением нескольких ручьев, которые спускаются к югу и соединяются с нарождающейся Вислой, выше Кракова; один из этих ручьев протекает через город Бендин, главный пункт мануфактурной области. Над верхней долиной Варты господствует древний, гордый своей славой город Ченстохово, к западу от которого, по другую сторону железной дороги, разростается новый город. На востоке высится Ясная Гора (Ясна-Гура), на вершине которой приютился старинный монастырь, похожий на крепость, который действительно в течение веков был одним из главных крепких замков Польши: в 1704 году шведы без успеха осаждали его. До 1765 года настоятель монастыря был вместе с тем и комендантом крепости. Благодаря иконе Божией Матери, византийского происхождения, под покровительство которой сейм 1656 года отдал Польское королевство и которую народ почитает как «царицу Польши», ченстоховский монастырь, обогащаемый постоянными пожертвованиями и вкладами, сделался с течением времени обладателем громадных имений, которые простирались на пятнадцатой части старой Польши, обнимая около 5 миллионов десятин. Лишенный ныне этих земельных владений, составлявших целое королевство, монастырь все-таки имеет богатую казну, увеличиваемую каждый год приношениями пятидесяти или шестидесяти тысяч богомольцев, стекающихся сюда из всех католических стран трех империй: на западе от Киева, Ченстохово—наиболее посещаемое место паломничества во всем славянском мире. Как все святые места, где сходятся массы богомольцев из разных стран, Ченстохово в то же время значительный рынок и ведет торговлю скотом, сукнами, полотнами и разным мелким товаром.

Едва вступив в пределы Калишской губернии, Варта, усиливаемая многочисленными притоками, бежит в широкой аллювиальной долине, среди которой расположился город Серадзь; а неподалеку от него, на восточной плоской возвышенности, находится другой город, более многолюдный, Здунская Воля. В дальнейшем своем течении река омывает холм, где стоит город Варта, имя которого она носит, или который от неё получил свое имя; затем, описав большую дугу в западном направлении, она окружает островок, на котором был построен город Коло, далее омывает стены города Конина и проникает в прусскую Польшу при слиянии с Тросной. Эта последняя река служит границей между двумя империями, и на берегах её, среди фруктовых садов, раскинулся Калиш, главный город губернии того же имени. Этот исторический город, ныне важный торговый центр, имеющий также большие суконные фабрики, считается древнейшим городским поселением Польши; может быть даже, это—тот самый город, о котором упоминает Птоломей под именем «Калисиа». Окружающая местность усеяна могильными курганами, в которых сделаны богатые находки.

Многие другие польские города находятся также в бассейне Варты, хотя не на берегах и вообще не в близком соседстве реки. Таков Турек, лежащий на северо-востоке от Калиша; таковы же, на востоке от этой реки, Ленчица, бывшая резиденция воевод, и различные города с прядильными и другими фабричными заведениями,—Озорков, Пабианице, Згерж, Лодзь. Этот последний бывший еще в 1821 году бедной деревней, с населением менее 800 душ, сделался теперь вторым городом Царства Польского по численности населения, как и по развитию промышленной деятельности. Но его нельзя назвать городом в обыкновенном смысле; это—скорее одна длинная улица, идущая на протяжении десятка верст, по обе стороны которой тянутся непрерывным рядом дома фабричных рабочих, бумагопрядильни, суконные фабрики, красильни и другие промышленные заведения, в числе нескольких сотен, с годовым производством на сумму свыше 50 миллионов рублей. Большая часть этих мануфактур принадлежит немцам.

Бассейн Пилицы, воды которой, берущие свое начало близ города того же имени, соединяются с Вислой выше Варшавы, далеко не имеет такой важности в промышленном отношении, как бассейн Варты. Пржедборж, где река еще не судоходна, замечателен только как рынок для земледельческих произведений. Город Петроков, лежащий недалеко от Пилицы, в боковой долине, впадающей в главную с западной стороны, если имеет некоторую важность, то обязан этим почти исключительно тому, что он административный центр губернии. Томашов имеет несколько суконных фабрик; но ниже этого города в долине Пилицы встречаются только местечки с малочисленным населением. Радом, главный город губернии того же имени, расположен в южнее лежащей долине, воды которой питаются ключами и снегами Лысой Горы. Это—старинный город, где происходит деятельная меновая торговля между горцами и жителями равнины. На полуденном скате Лысой Горы также находим несколько промышленных городов, таковы: Кельце, административный центр губернии, город железоделательных заводов и сахарных фабрик, окруженный холмами, откуда прежде добывали медную руду; Хенцины, в окрестностях которого разрабатывают ломки мрамора; Хмельник; Пинчов, близ которого существуют рудники колчедана; Вислица, бывшая королевская резиденция, прославленная так называемым «Вислицским статутом», изданным Казимиром Великим в 1317 году; Нове-Място (Новый город), стоящий также на реке Ниде и, подобно Вислице, разбогатевший благодаря своим залежам серы; Сташов; Раков, теперь простое местечко, который в семнадцатом столетии был умственным центром социниан, «сарматскими Афинами», разрушенными по повелению сената в 1638 году, за двадцать лет до обнародования закона, вотированного против этой секты. Горделивый Сандомир расположен на берегу Вислы под горой, на которой высится его древний замок или кремль. Этот город, один с тех, имя которых всего чаще повторяется в истории Польши, был столицей королевства в течение тринадцатого столетия, и одна из его церквей, построенная в византийском стиле, относится к этой эпохе. Своей обширной торговлей он приобрел большие богатства; но именно его цветущее состояние и его преобладающая роль в государстве были причиной того, что он много раз подвергался осадам и пожарам. В настоящее время он имеет важность только по сплаву леса и по речному судоходству для перевозки хлеба и других сельских продуктов.

На востоке от Вислы, но все-таки в её бассейне и в бассейне Западного Буга, Люблинская губерния занимает юго-восточный угол нынешней Польши. Главный её город, Люблин, который долго оспаривали друг у друга поляки и галицийские русские, был, начиная с шестнадцатого столетия вплоть до необычайно быстрого развития Лодзи, вторым городом Польши, и теперь еще он уступает только Варшаве по величественному виду. Во времена королей из династии Ягеллонов Люблин, говорят, насчитывал в своих стенах до 10.000 жителей, и ни один город не мог померятся с ним на всем пространстве между нижней Вислой и Днепром; но, часто опустошаемый татарами и казаками, он несколько раз нисходил на степень простого местечка: за пределами нынешнего города груды развалин покрывают еще большое пространство окружающих земель; от городских стен остались только живописные руины. Люблин прославился в истории бурным сеймом 1568 и 1569 годов, на котором решено было присоединение Литвы к Польскому государству. Как крепость, он был заменен городом Замостье (Замосць), который лежит на болотистом плато, на высоте 726 футов, недалеко от австрийской границы и от водораздельной возвышенности между бассейнами Вислы и Днестра. В конце шестнадцатого столетия граф Замойский выбрал местоположение для этого города в своих обширных имениях и велел построить его улицы с аркадами, по образцу городов Ломбардии; он же основал в нем академию и другие общественные учреждения, которые теперь уже не существуют. Но город и ныне все-еще ведет торговлю с Волынью и Галицией, так же, как два его соседа, Билгорай и Грубешов. Первый из них имеет специальный промысел—выделку сит, которых он продает свыше миллиона штук в год. Близ второго находится местечко Городля, на Буге, напоминающее договор, заключенный в первый раз между католическим дворянством Литвы и дворянством Польши в 1413 году. Вообще вся эта область одна из самых важных в истории Польши и соседних стран. Одна из соседних деревень, Чермо, древний Червень, дала свое имя группе городов «Червонной Руси», получившей впоследствии название Галиции.

К востоку от Люблина, на одном из притоков Западного Буга и уже в местности, населенной малороссиянами, стоит один из древнейших русских городов—Холм (по-польски Хелм); он обязан своим именем горке, на которой возвышался крепкий замок, всегда с успехом отражавший нападения татар. В окрестностях, на севере и на юге, высятся две старинные четыреугольные башни, без всяких отверстий и без пустоты во внутренности, в которых антикварии усматривают символы языческого культа, тогда как другие считают их просто пограничными знаками Галиции в тринадцатом столетии. Как епископальный город униатов, то-есть последователей греко-восточного вероисповедания, соединенных с римско-католической церковью, Холм сделался их духовной столицей в 1839 году, после упразднения унии в России собственно; но в Царстве Польском осталось лишь небольшое число от 240.000 униатов, бывших там в 1864 году: униатов воссоединили с православной церковью.

Висла служит общей границей двум губерниям, Люблинской и Радомской, во всей части её среднего течения, направляющагося от юга к северу. Прежде чем повернуть на северо-запад, откуда течение направляется к Варшаве, река вступает в горное ущелье, над которым по обе стороны возвышаются исторические руины,—на западе Яновице, на востоке Казимерж,—и проходит перед великолепным замком и парком Пулавы, бывшим княжеским имением, которое ныне переименовано в Ново-Александрию и которого все сокровища, драгоценные книги, рукописи, произведения искусства, были перевезены в Петербург; во дворце прежде помещался институт благородных девиц, а ныне помещается институт сельского хозяйства и лесоводства. Ниже, при слиянии Вислы и Вепржа, стоит крепость Ивангород, прежде Демблин, прикрывающая с юго-запада подступы к Варшаве.

Варшава далеко превосходит все другие города Польши по числу жителей и значению, а в Российской империи она занимает третье место, следуя непосредственно за Петербургом и Москвой. Однако, она не принадлежит к числу древнейших городов страны: Гнезно, Краков существовали уже сотни лет, когда местность, где в наши дни расположена обширная и многолюдная Варшава, была еще дремучим лесом, наполненным дикими зверями; имя этого города появляется в летописях в первый раз в начале тринадцатого столетия. Страна, по которой протекает средняя Висла, была занята преимущественно мазурами, почти независимым народцем, который иногда вступал в союз с тевтонскими рыцарями против поляков, и который слился окончательно с польской монархией только по прекращении его княжеского дома в 1526 году. Когда состоялось политическое соединение Литвы с Польшей, Варшава была выбрана местом собрания сеймов, потому что она не была «ни польская, ни литовская, а находилась на нейтральной территории Мазовецкой области». Это было в 1569 году. Сделавшись, таким образом, центром равновесия Польши и Литвы и избавившись от границ неопределенных, но стеснительных, происходивших от разделения страны на несколько государств, Варшава тотчас же воспользовалась географическими выгодами своего положения. Она стоит на большой судоходной реке, в центре плодоносной равнины, которая простирается от Восточной Пруссии до массива Лысая Гора. К той части речного течения, середину которой занимает Варшава, притоки сходятся в наибольшем числе: выше города, реки Вепрж и Пилица, текущие одна—с юго-востока, другая—с юго-запада, приносят Висле воды почти всей полуденной Польши; ниже, обильная река, в которую, на недалеком расстоянии от места её впадения, соединяются Западный Буг и Нарев, прибавляет свою водную массу к водам главной реки. Подобно тому, как Париж, построенный выше слияния Уазы, тем не менее сделался естественным складочным местом всех продуктов и товаров, перевозимых вниз по притоку Сены, также точно и Варшава, лежащая выше соединения Вислы и Нарева, представляет пункт, где сходятся торговые пути, открываемые долинами Нарева и Буга на востоке и северо-востоке по направлению к Литве. Кроме того, столица Польши находится на описываемой течением Вислы кривой, развертывающейся к востоку в сторону России, и как раз напротив невысокого порога, отделяющего притоки Днепра от притоков Немана и Западной Двины и продолжающагося далеко по направлению к Москве, как большая дорога для переселений и торговых сношений. Этот тракт мирных торговых караванов служил также путем для армий, и поляки часто пользовались им во время своих походов в Россию; в свою очередь, и русские ходили этой же дорогой, чтобы вторгнуться в пределы Польши и нести опустошение в Варшаву. Немногие города имели в новейшие времена политическую историю более печальную, чем польская столица; несмотря на то, Варшава не переставала рости в протяжении и в численности населения. Если бы не мешали укрепления, стесняющие её промышленное развитие, и полукруг таможен, развертывающийся вокруг неё на расстоянии от 100 до 200 верст, то, нет сомнения, этот город, самый близкий к геометрическому центру континента, занял бы место в ряду первокласных городов Европы. Хотя через Варшаву проходят два из главных железных путей Европы, она не имеет еще достаточного числа рельсовых дорог для обслуживания её торговли. Кроме того ей часто грозит опасность наводнения при разливах Вислы, и нередко случается, что заречная часть, Прага, сады и виллы прибрежных предместий представляют печальное зрелище беспорядка и разрушения.

Построенная полукругом на западном, нагорном берегу Вислы, Варшава возвышается футов на 100 над поверхностью вод реки и её лесистых островов. Центром города можно считать бывший королевский дворец, окруженный садами в виде террас, которые поднимаются на самом берегу реки. От этого дворца, в котором теперь помещаются библиотека и собрание произведений искусства, расходятся, на подобие радиусов, главные проспекты, обставленные отелями и публичными зданиями. Старый город, с узкими улицами, тянется на севере, замкнутый, так сказать, между многочисленными казармами, прилегающими к замку и к цитадели. На юге раскинулись новые кварталы, изрезанные широкими проспектами. Железнодорожный путевод и великолепный мост о семи арках пересекают желтоватые воды Вислы и соединяют город с его предместьем, Прагой, получившей в истории печальную известность кровопролитным штурмом Суворова в 1794 году и штурмом Паскевича в 1831 г.

Варшава—университетский город, и её университет имеет, кроме библиотеки, состоящей из 552.000 томов, научные коллекции всякого рода, астрономическую обсерваторию, ботанический сад; университет, основанный в 1816 году, был закрыт после восстания 1830 и 1831 годов, и курсы возобновились в нем только в 1861 г.; самое название университета дано лишь в 1869 году (до этого времени он назывался главной школой), но преподавание ведется на русском языке; университет не имеет всех университетских прав, какими пользуются другие высшие учебные заведения империи (число слушателей в Варшавском университете: в 1885 г.—1.395, в 1894 г.—1.152). Кроме университета, в Варшаве существуют некоторые специальные учебные заведения, из которых назовем училище искусств и ремесл и музыкальную консерваторию. Между музеями главное место занимает музей общества изящных искусств; в лучших кварталах есть несколько статуй, между прочим, статуя Коперника, воздвигнутая его согражданами на одной из прекрасных площадей города. Столица Польши отличается также своей промышленной и торговой деятельностью; её многочисленные фабричные заведения, прядильни и мануфактуры различных материй, табачные фабрики, заводы винокуренные, водочные, пивоваренные, кожевенные, мыловаренные, литейные, фабрики обуви, машин, земледельческих орудий, инструментов, мебели, фортепиано, поставляют ежегодно произведений на десятки миллионов (в 1894 г. число фабрик в Варшаве—368, при 17.250 рабочих, с годовым производством на 27,3 миллионов руб.; кроме того, ремесленников, вместе с учениками,—50.300, а годовая ценность ремесленного производства 46,4 миллиона руб.). Жирардовская фабрика вблизи Варшавы, при одной из станций варшавско-венской железной дороги, названная так в честь Филиппа де-Жирарда, пользуется в крае почти монополиею выделки столового белья, которого она производит на четыре миллиона в год. Что касается деятельности торгового обмена, то о размерах его можно составить понятие, увидев толпу вечно занятых, деловых сынов Израиля, которые снуют, в числе около ста тысяч человек, по варшавским улицам. Из всех городов земного шара, Варшава имеет наиболее многочисленное еврейское население, и это население размножается в ней с наибольшею быстротою.

Число и процентное отношение евреев и христиан в Варшаве:

В 1860 г.—118.000 христиан; 43.000 евреев, т. е. 38% населения. В 1869 г.—118.000 христиан; 69,000 евреев, т. е. 36% населения. В 1877 г.—206.300 христиан; 102.250 евреев, т. е. 33% населения. В 1879 г.—239.880 христиан; 117.289 евреев, т. е. 32,7% населения. В 1894 г. 364.757 христиан; 169.504 евреев, т. е. 31,7% населения.

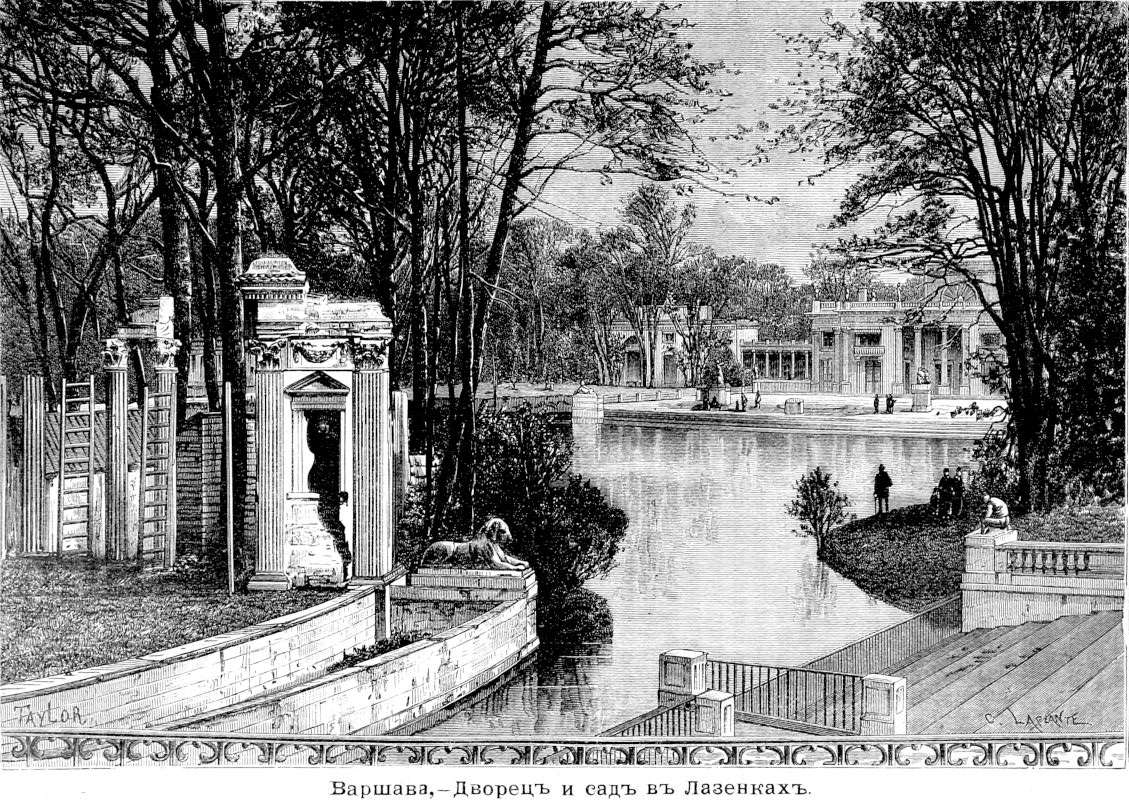

Варшавская шерстяная ярмарка—одна из самых важных в центральной Европе. Как большая часть других больших городов, польская столица, которая, впрочем, имеет много нездоровых кварталов, населенных бедным людом, окружена увеселительными местами, рощами, виллами, куда устремляется городское население в праздничные дни; в особенности Лазенковский дворец, построенный на южной стороне города, на древнем берегу, где Висла оставила ложную реку, славится своим очаровательным местоположением, своими тенистыми парками и своими водами, в зеркальной поверхности которых отражаются статуи из белого мрамора и колоннады искусственной руины, которая служит сценой для театральных представлений, даваемых под открытым небом. На западе от города расстилается равнина Воля, напоминающая бурные королевские выборы, где во время избирательного сейма располагались станом до 200.000 дворян, со своей свитой, иногда более похожих на врагов, готовых схватиться друг с другом, нежели на граждан, собравшихся для мирного совещания о делах государства; далее следует Вилланов, с замком, служившим резиденцией королю Яну Собескому, и который ныне заключает музей произведений живописи, нумизматическую коллекцию, историческую библиотеку. Между именами знаменитых людей, родившихся в Варшаве, особенно заслуживает упоминания имя Лелевеля, историка, географа и более всего—великого гражданина. Шопен родился в окрестностях этого города.

Верстах в тридцати с небольшим ниже Варшавы, Нарев, усиленный Западным Бугом, соединяет свои воды с водами Вислы, ограничивая вместе с нею удлиненный полуостров, на котором выстроился город Новый-Двор. Другие группы строений, города и местечки, расположились на обоих берегах главной реки ниже слияния, тогда как на севере, господствуя одновременно над обеими реками, показываются укрепления Ново-Георгиевска или Модлина, крепости, которую инженеры признают образцовым произведением военного искусства: тридцать, даже сорок тысяч солдат могут поместиться в модлинском укрепленном лагере, чтобы служить опорой для движений армии в поле.

Почти все города восточной части Царства Польского, в губерниях Седлецкой, Ломжинской, Варшавской, принадлежат к бассейнам Нарева и Западного Буга. На дороге из Варшавы к крепости Брест следуют один за другим, окруженные великолепнейшими полями, нивами и лугами, города Калушин, Седльце, Мендзыржеч, Бяла (Бела); Влодава, на литовской границе, составляет один город с предместьем Влодавка, лежащим на противоположном берегу Буга; г. Остров находится в равнинах, которые простираются на север от этой реки; Тыкоцин отделен от Литвы только течением Нарева; Ломжа, губернский город, омываемый той же рекой, долгое время был в упадке, и теперь еще там видны развалины, оставленные проходом шведских войск; ниже, на той же реке, находится Остроленка, где в 1831 году произошла решительная битва, открывшая русским дорогу к Варшаве: Пултуск, где также встречались воюющие армии, шведы против саксонцев, французы против русских, стоит на той же реке, преграждающей путь к Варшаве. Из соседних городов самые важные: Маков и Прасныш на севере и Насельск на юго-западе.

К западу от Варшавы и от слияния Царева с Вислой большая часть городов расположена вдали от главной реки, в боковых бассейнах Вислы. Значительнейшие из этих городов: Рава и Бржезины, оба принадлежащие к промышленной области, главный центр которой Лодзь; Скерневице, важная станция пересечения железных дорог; Кутно, Лович, Сохачев принадлежат к водоскату реки Бзуры; Гомбин и Гостынин возвышаются на плоскогорья, ограниченном с северной стороны течением Вислы; к северу от той же реки, на скатах Мазовецкого водораздельного хребта, находим города Млаву, Плонск, Цеханов, Серпце, Липно. Но два важнейшие города этой страны занимают выгодное положение на берегу главной реки и служат пристанями для барок и пароходов, плавающих вверх и вниз по Висле. Плоцк, ныне губернский город, построен на высоком холме, поднимающемся над Вислой; это—старинный епископальный город, основанный в десятом столетии и бывший долгое время резиденцией князей мазовецких. Влоцлавек, менее древний и не столь живописный по местоположению, замечателен в особенности как торговый город.

Сувалкская губерния, почти совершенно отделенная от остальной Польши обширными, еще не осушенными болотами, находится также в другом гидрографическом бассейне—в бассейне Немана; населенная по большей части жителями литовского происхождения, она принадлежала к Литве до последнего раздела Польши. Однако, город Августов, или Августово, названный так в половине шестнадцатого столетия, в честь короля Августа I, стоит при ручье, воды которого, переходя из озера в озеро и из реки в реку, изливаются, наконец, в Вислу; но судоходный канал, соединяющий маленькия озера, связывает этот город с Неманом и, так сказать, помещает его на водоскате этой реки. Августов, бывший прежде губернским городом, заменен ныне, как административный центр губернии, новым городом Сувалки, населенным в значительной части евреями, так же как и другие города этой губернии, Кальвария, Мариамполь, Вильковышки, Владиславов. В Сувалкской губернии находится несколько колоний великорусских раскольников, число которых увеличилось недавно эмигрантами, вернувшимися из прусских владений, где они до того времени жили. В 1864 году их насчитывали здесь до одиннадцати тысяч душ.

Города Царства Польского, имеющие свыше 5.000 жителей:

Петроковская губерния: Лодзь (1897 г.)—314.780 жит.; Петроков (1897 г.)—30.372; Ченстохов (1897 г.)—45.130; Згерж—17.962; Томашов—17.270; Пабианице—18.251; Бржезины—8.462; Рава—7.278; Новородомск—11.400; Бендин—14.199: Ласк—5.939.

Калишская губерния: жит. Калиш (1897 г.)—20.752; Озорков—11.375; Здунская-Воля—10.523; Конин—7.546; Коло—9.230; Турек—8.237; Ленчица—9.060; Серадзь—7.093 ж.

Келецкая губерния: Кельце (1897 г.) 20.579; Пинчов—7.680; Хмельник—8.424; Хенцины—7.824; Дзялошице—6.817 ж.

Радомская губерния: Радом (1897 г.)—28.749; Сташов—8.935; Пржедборж—6.412; Конск—7.399; Сандомир—6.719; Козеницы—5.360; Опатов—6.300; Опочно—6.264 ж.

Люблинская губерния: Люблин (1897 г.)—46.224; Грубешов—11.088; Холм—11.887; Замостье—10.934; Билгорай—8.547; Янов—6.200; Любартов—5.702; Томашов—7.743; Красностав—7.501 ж.

Варшавская губерния: Варшава (1897 г.)—614.752; Влоцлавск—22.470; Кутно—10.934; Лович—9.587; Калушин—10.090; Сохачев—7.599; Гомбин—6.735; Новый Двор—6.153; Мщонов—6.788; Скерневице—7.686: Гостынин—16.052; Гройцы—5.084; Плонск—9.113; Пултуск—12.594 ж.

Седлецкая губерния: Седльце (1897 год)—23.502; Мендзыржеч—11.297; Влодава—8.798; Бела—14.157; Венгров—8.582; Луков—7.782: Соколов—7.824 ж.

Плоцкая губерния: Плоцк (1897 г.)—27.073; Прасныш—8.482; Серпце—7.103; Млава—10.624; Липно—6.349; Цеханов—8.047 ж.

Ломжинская губерния: Ломжа (1897 г.)—26.075; Кольно—6.043; Маков—6.865; Остров—9.588; Тыкоцин—5.303; Остроленка—7.722; Щучин—5.229 ж.

Сувалкская губерния: Сувалки (1897 г.)—22.646; Августов—12.370; Кальвария—12.216: Владиславов—6.445; Мариамполь—6.562 ж.