ХVII. Бассейн Дона, Азовское море

Губернии Воронежская, Харьковская; область войска Донского

Покатость Азовского моря не представляет особенной географической и этнографической области, ясно очерченной естественными границами и отличающейся от других покатостей языком или происхождением своего населения. Истоки Дона и его верхних притоков переплетаются с истоками данников Волги и Днепра; даже Медведица и другие реки, впадающие в Дон, следуют параллельно Волге на близком расстоянии, представляя в своем течении те же самые геологические свойства местности. В долине Дона черноземные пространства сменяются голыми степями по направлению с севера на юг, как и в долине Днепра и Днестра; население в первой распределилось подобным же образом, становясь все более и более редким, по мере уменьшения плодородия почвы. На севере и востоке великоруссы, на западе малоруссы, на юге колонисты всякой расы и языка, как в Новороссии, населяют покатость Азовского моря и делают эту страну общей территорией, где все жители России, за исключением финнов, могут найти своих соплеменников. Население в бассейне Дона реже, чем в бассейне Днепра и в центральной России, по причине большего протяжения, которое занимают там степи, но численность его быстро возрастает с каждым годом.

Три названные губернии, пределы которых приблизительно совпадают с границами бассейна Дона, имеют:

| Пространство без значит. внутр. вод, в кв. верст. | Население по переписи 1897 г. | Сред. число жителей на 1 кв. вер. | |

| Воронежск. | 57.902 | 2.546.255 душ. | 44,0 |

| Харьковск. | 47.875 | 2 509.811 ‚‚ | 52,4 |

| Обл. войска Донскаго | 144.586 | 2.575.818 ‚‚ | 17,9 |

Различные геологические формации центральной России, эоценовые, меловые, девонские, продолжаются правильно в бассейне Дона; точно также пояс гранита, или Каменная гряда, образующая пороги на Буге и Днепре, продолжается на юго-восток почти до самого Азовского моря; но, кроме того, эта страна обладает обширными каменноугольными формациями, которые придают ей исключительную важность в промышленном отношении и, без всякого сомнения, привлекут на берега Донца значительное население.

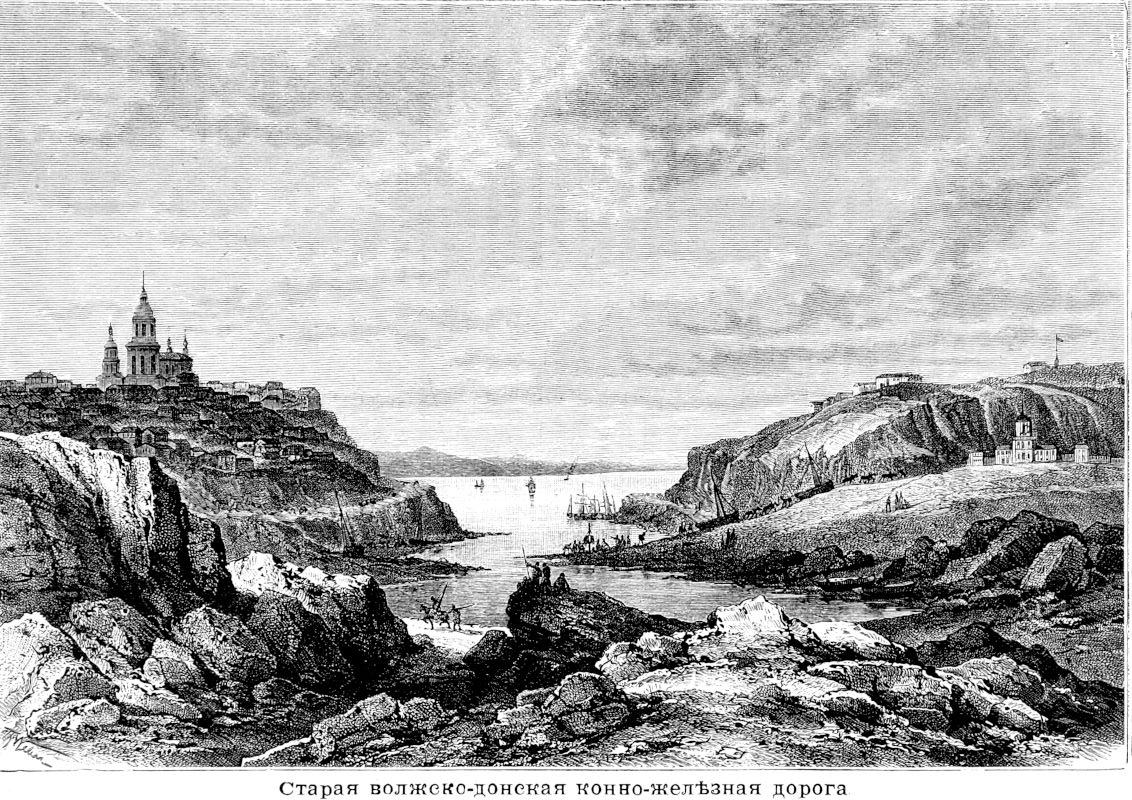

Дон, в наименовании которого, вероятно, находится корень греческого названия Танаис, принадлежит, если не по обилию вод, то по крайней мере по длине течения, к числу больших рек Европы: с извилинами он имеет 1.500 верст в длину. Он получает начало в Епифанском уезде, Тульской губернии, из небольшого озера Ивановского, и течет сначала на юг, затем, по принятии в себя почти параллельного притока, Воронежа, извивается к юго-востоку и даже к востоку, как будто идя на соединение с Волгой. Усиленный многоводными реками, Хопром и Медведицей, он подходит на расстояние почти 60 верст к могучему даннику Каспия, при чем средний уровень его почти на 20 сажен стоит выше поверхности Волги. Оба берега его имеют, подобно берегам Волги, нормальную форму, то-есть, правый—высокий нагорный, тогда как на левом расстилаются пространства, уже выровненные водами. Таким образом, Дон течет, так сказать, на террасе, подобной ступеньке лестницы, и возвышающиеся с западной его стороны береговые утесы, казалось бы, должны отбрасывать его к нижней реке; однако, он делает крутой поворот и направляется на юг, потом на юго-запад и, наконец, на запад к Азовскому морю. С торговой точки зрения можно сказать, что Дон продолжает собою течение Волги. Спускаясь к морю, которое, посредством четырех проливов: Еникальского, Константинопольского, Дарданельского и Гибралтарского, соединяется с Атлантическим океаном, Дон имеет над Волгой то громадное преимущество, что он не теряется, как эта последняя, в замкнутом бассейне. Оттого большая часть товаров, идущих вниз по Волге, выгружается на ближайшем к последней колене Дона и направляется на эту реку. Уже султан Селим II, осаждая Астрахань, пытался прорыть канал между двумя соседними реками, чтобы удобнее доставлять на Каспий военные материалы; Петр Великий возобновил попытку устроить канал для соединения этих важных рек, но предприятие было оставлено, как трудно осуществимое, и до половины настоящего столетия перевозка товаров производилась обозами по Дубовскому волоку до Качалинской пристани. С 1861 года Волга продолжается к Дону железной дорогой, построенной на протяжении 75 верст от Царицына до Калачевского затона. Первоначальная конно-железная дорога была впоследствии заменена двумя путями с паровой тягой.

Неравенства уровня вод Дона были одною из главных причин, мешавших до сих пор прорытию большого судоходного канала через перешеек, разделяющий две реки. Без сомнения, масса воды, которую катит Дон, довольно значительна, в среднем, чтобы питать канал, так как она исчисляется проф. Белелюбским в 8.575 кубич. фут. в секунду; но дело в том, что разность уровня между половодьем и мелководьем весьма велика (в Ростове количество протекающей в секунду воды составляет 366.275 кубич. фут.). Свободный от льда впродолжении около 240 дней у своей восточной излучины, Дон иногда бывает так мелок и усеян песчаными мелями, что судоходство по нему производится с большим трудом посредством маленьких плоскодонных судов; во время двух разливов,—«холоднаго», сопровождающего ледоход, и «теплаго», имеющего место во время летних дождей,—нижний Дон поднимается аршин на 7, на 8 и более против своего среднего уровня и покрывает водою все низины, все лощины своей долины; во многих местах он разливается тогда верст на 30 в ширину: это—настоящее море в движении, и с середины его не видно берегов. По сильным колебаниям своего уровня и объема вод, Дон походит скорее на горный поток: он попеременно то выступает из берегов, то мелеет не в меру. Некоторые из его притоков даже совершенно пересыхают летом. Хотя на европейском континенте долины и овраги этой части полуденной России представляют совершенно тот же характер, как уадисы некоторых сухих стран Азии и Африки,—реки этих оврагов делятся на «сухия» и «мокрыя», и даже последние по большой части суть не что иное, как ручьи, вода которых с трудом прокладывает себе дорогу в глинистой почве. Тем не менее, колодцы, выкапываемые на глубине от 25 до 37 сажен, везде дают в изобилии воду хорошего качества. С того времени, как центральная Россия и лесистые области южной России были оголены на обширных пространствах и лишились своих лесов, регулировавших течение рек, эти уклонения в объеме вод Дона еще более усилились; может быть также, что и климат стал суше, как это замечено далее на западе, в бассейнах Днепра и Дуная, и на востоке—в бассейнах Урала, Эмбы, Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Достоверно известно, что Донец, который течет параллельно главной реке с западной и южной сторон, был судоходной рекой в семнадцатом и в первой половине восемнадцатого столетия; суда поднимались вверх по его течению на пространстве нескольких сот верст; теперь же судоходство может быть совершаемо только в низовьях реки, и то только в период разливов; в обыкновенное время ширина её в некоторых местах не превышает 9 или 10 сажен, а между тем Донец протекает не менее 735 верст. Его называют Северным Донцом, хотя не существует никакого Южного Донца, если не считать одного рукава нижнего Дона, в области дельты. На юг от Донца степь является во всей её безотрадной наготе: там не только нет лесов, но даже не увидишь рощиц из мелкого дуба и дикой груши, какие растут на севере в защищенных местах. Лугов в собственном смысле тоже нет: трава здесь не расстилается сплошным дерновым ковром, а торчит пучками, рассеянными по земле. В этих гладких и голых равнинах бураны, или зимния вьюги, не встречая никакого препятствия, дуют со всей яростью; это в полном смысле метели, название которых, происходящее от слова «мести», как нельзя лучше выражает страшную силу степного ветра, который, словно метлой, очищает поверхность степи и часто загонял целые стада в воды Азовского моря или Сиваша.

Самая важная, но не самая обширная каменноугольная область России залегает, на пространстве около 25.000 квадр. верст, в Донецком бассейне и преимущественно в южной его части. С 1865 года в этом бассейне открыли на небольшой глубине до 650 слоев ископаемого угля, имеющих средним числом 30 сантиметров толщины, но местами достигающих 10 аршин мощности, и состоящих из минерального топлива всевозможного качества, от антрацита почти чистого до жирного угля. Бесчисленные овраги, которыми изрезана вся эта местность, позволяют изучать образование и расположение этих пластов и облегчают работы рудокопов. Указанные в первый раз инженером Оливьери в 1827 г., затем тщательно исследованные Лепле в 1837 году, месторождения Донецкого угля долго оставались без всякого употребления; во время Крымской войны русские, лишенные английского минерального топлива, не имели даже необходимых снарядов, чтобы добывать себе уголь, в изобилии находящийся в непосредственном соседстве с Азовским морем. Мало того: хотя железная руда существует в большом количестве в Донецком каменноугольном бассейне, металлургические заводы обработывали там единственно уральскую руду, и артиллерийские орудия и снаряды доставлялись из Петрозаводска, из Перми, с границ северных пустынь. Еще и в наши дни крестьяне каменноугольной области продолжают топить свои хаты скотским калом (кизяком) и соломой, вместо того чтобы употреблять уголь, который земля заключает в своих недрах вокруг их деревень. Со времен Крымской войны, добывание каменного угля, равно как и железной руды, в Донецком бассейне постоянно увеличивалось: в 1839 году оно не превышало 870.000 пудов, тогда как в наши дни одна только группа копей, Грушевская, доставляет этого продукта количество в пятнадцать раз более значительное, благодаря железной дороге, пересекающей округ, и соседству городов Новочеркаска, Ростова-на-Дону, Таганрога. Добыча на Донецких каменноугольных копях в 1893 году простиралась до 210 миллионов пудов. Пароходы Дона, Азовского и Черного морей употребляют донецкий уголь и тем самым способствуют косвенно промышленному прогрессу и заселению страны.

Уменьшенная в протяжении геологическими переворотами, отделившими ее от Каспия, водная площадь, известная под именем Азовского «моря», съузилась еще в течение исторических времен,—гораздо менее, впрочем, чем можно бы было думать, основываясь на преданиях. Геродот, правда, говорит, что Palus Maeotis (древнее название Азовского моря) имело поверхность почти равную поверхности Понта-Эвксинского; но с тех пор, как эллинские мореплаватели обошли все это внутреннее море и основали колонии на его берегах, они убедились в незначительном протяжении залива в сравнении с открытым морем, и даже, кажется, большинство греческих писателей преувеличивали болотистый характер одной части этого бассейна. Так, например, говоря о нашествии варваров в пределы Европы, рассказывали, будто гунны перешли это море в брод, идя следом за ланью, которая пристала к крымским берегам, затем перебрались вплавь через узкий канал. Даже византийский историк Зосима утверждает, что в ту эпоху Босфор Киммерийский, ныне пролив Керченский, сделался твердой землей. Однако, не подлежит сомнению, что полторы тысячи лет тому назад Меотийское море было немного обширнее и глубже, чем оно есть в наши дни: наносы Дона постепенно съузили его бассейн и возвысили его дно. Профиль дельты совершенно изменился, и описания, которые нам дает Страбон, нисколько не соответствуют нынешней форме берегов.

Город Танаис, который греки основали у самого устья Дона и который во времена Птоломея находился уже в некотором расстоянии от моря, давно уже перестал существовать; но, благодаря архитектурным обломкам и надписям, Леонтьеву удалось отыскать, между Синявкой и деревней Недвиговкой или «хутором Недвиговским», местоположение, занимаемое некогда этим торговым городом: место это отстоит теперь почти на десять верст от древнего устья большого Дона, превратившегося в мертвый рукав («Мертвый Донец»). Главное течение реки перешло к югу, и на берегу этого нового потока стоит город Азов, бывший некогда преемником Танаиса по важности стратегической и торговой. Там, где воды текут в наибольшем обилии, и речные наносы отлагаются у берегов моря в наиболее значительных количествах. Можно даже удивляться, что струя Дона, постоянно несущая песок степей, среднее содержание которого составляет 1/1200 воды, не удлиняет дельту в более быстрой прогрессии (годовое количество наносов исчисляется в 6.517.000 куб. метров): эту относительную медленность процесса засорения моря речными осадками приписывают бурным ветрам, дующим впродолжении столь значительной части года из восточных и северо-восточных областей. Зыбь образуется в самом соседстве берегов, и твердые частицы, еще носящиеся в воде, даже кусочки земли, уже отложившиеся, и обширные тинистые мели, увлекаются волнением в открытое море и разносятся далеко по берегам. Таким образом, геологическая работа Дона состоит гораздо более в повышении дна морского, чем в образовании островов и в удлиннении полуостровов. По Гельмерсену, годовое приращение морской дельты составляет, в среднем, не более 9,38 аршин.

Восточная оконечность Азовского моря, то-есть залив длиною около 120 верст, который специально называют Таганрогским рейдом, может быть рассматриваем во всем его объеме как простое продолжение Дона, по пресному вкусу его вод, по его течению, по извилинам его судоходного фарватера, напоминающим излучины реки. Совокупность этого залива, где наибольшая глубина 101/2 аршин, но который, в среднем, представляет судам не более 10-13 фут глубины, повидимому, уменьшилась почти на полтора фута с того времени, как были составлены первые морские карты, в царствование Петра Великого; но очень трудно сравнивать промеры дна, произведенные в разные эпохи в главном бассейне Азовского моря, потому что измерительные приборы были бросаемы не в одних и тех же местах, и даже не известно в точности, какую именно единицу длины употребляли первые измерители. При том, они должны были бы отмечать точным образом состояние погоды и особенно направление ветра во время операций, так как уровень моря изменяется иногда на несколько аршин под влиянием воздушного течения и атмосферного давления, а также вследствие неправильных качаний жидкой массы, в роде тех, какие бывают на Женевском озере, где они известны под именем «seiches». В сентябре 1850 года один моряк, Сухомлин, констатировал понижение уровня на 10 футов у восточных берегов, и множество судов, которые плавали в полной безопасности вдали от берега, вдруг очутились на мели, стали неподвижно на дне; в подобных случаях уровень Дона может оказаться более низким, чем уровень моря. В ноябре предъидущего года было наблюдаемо перед Таганрогом обратное явление: там, под влиянием бешеного юго-западного ветра, вода в море поднялась на две с половиной сажени. Дно Азовского моря, без сомнения, должно было несколько повыситься со времен греков, хотя измерения, данные Полибием, почти соответствуют недавним промерам для большей части протяжения бассейна: средняя глубина Азовского моря—около 33 футов, что, при поверхности равной 33.000 квад. верст, дает приблизительный объем 13.340 миллиардов кубич. футов или 311 кубич. верст, почти в четыре раза превосходящий объем Женевского озера. Самая значительная глубина, найденная лотом в Азовском море, в 1854 году, была 44 фута, тогда как в 1803 году она была 48 футов. Эта разница происходит, может быть, от каких-нибудь местных или временных обстоятельств, так как невозможно допустить, чтобы засорение бассейна речными осадками могло совершиться с подобной быстротой в течение полувека. Дно моря, состоящее из песка, смешанного с глиной, как и почва степей, и несодержащее ни одного камня, покрывается чрезвычайно медленно новыми тоненькими слоями, где органические вещества смешиваются с песчаными обломками берегов. Если бы наносы Дона не были отчасти увлекаемы течением в Черное море, то Азовский бассейн совершенно засорился бы в 56.500 лет.

Если трудно констатировать отложение наносов на дне Азовского моря, то это возможно было сделать без труда вокруг так называемых кос, то-есть узких и длинных полуостровов в форме изогнутого рога, которые опираются основанием об известковый, богатый ископаемыми берег и выдвигаются далеко в море. Многие мысы оканчиваются этими странными стрелками из подвижных песков и поломанных раковин, различно наклоненными, смотря по среднему направлению ветров и течений; но на северном берегу моря можно видеть следующие один за другим с замечательной правильностью пять таких продолговатых и остроконечных мысков, которые все изогнуты к юго-западу с ритмической волнистостью, все вооружены на западной их стороне маленькими боковыми крючками и расположены от востока к западу по порядку величины; за исключением одной, где течение реки нарушает правильный порядок отложений, косы северного прибрежья имеют также гораздо более крутой скат на восточном их берегу, тогда как с западной стороны они опираются на обширные отмели: воды, ударяющиеся о морской берег, везде производят одинаковое полукруговое волнение, распространяющееся от одной косы до другой, при чем круг бывает тем больше, чем большую ширину имеет морской бассейн и чем значительнее сила толчка, получаемого волнами. Именно в соседстве этих кос, где отлагаются землистыя частицы, содержащиеся в водах течения, констатированы наиболее быстрые изменения рельефа: все стрелки удлиннились, и окружающие пространства морского дна правильно повысились на несколько дециметров (1 дец.=4 дюйм.) или даже на целый метр (3,28 фут.) с начала настоящего столетия. Таким образом, засорение песком и обмеление Азовского моря, которое уже Страбон рассматривал как простое расширение Дона, продолжается из века в век заметным образом, но, однако, не настолько быстро, чтобы можно было вычислить вероятную долговечность этого внутреннего моря, предполагая, что местные колебания почвы не изменят относительного уровня берегов и вод. Как справедливо сказал Аристотель, говоря именно об этом будущем засорении «Меотийского болота» (Palus Maeotis), «все народы, может быть, исчезнут с лица земли прежде, чем эта перемена совершится до конца».

Жидкая масса, приносимая Доном, гораздо больше, по объему, той, которую Азовское море теряет путем испарения; оттого весь этот залив может быть рассматриваем как морское продолжение реки, да и сам он есть не что иное, как приток Понта Эвксинского: его мутные воды, цвет которых, может быть, и подал повод дать ему название «Синего моря», под каковым он был известен арабам и древним русским, изливаются через Керченский пролив с значительной силой, так что суда иногда с трудом преодолевают быстроту течения. По свойству своих вод, Меотийский залив есть в одно и тоже время и река и море. В Таганрогском рейде вода совершенно пресная, и моряки запасаются ею для своих судов—все равно как речной водой; на всем западном берегу скот ходит на водопой к морю, тогда как около середины бассейна вода уже соленая, хотя и в меньшей степени, нежели вода Черного моря. По Гебелю, удельный вес воды Азовского моря—1.0097, а Черного моря—1.01365.

На западе Азовского моря расстилаются, между плоской возвышенностью южных степей и Таврическим полуостровом, обширные болота Сиваш, вода которых сильно испаряется от действия солнца и ветров, и которые летом и осенью действительно заслуживают это название, означающее «Гнилое море». Эти болота, или мелкие озера, получающие пресную воду только из атмосферы, в виде дождей, содержат, средним числом, гораздо большее количество соли, чем Азовское море, и даже некоторые боковые лужи, пересыхающие летом в песках, оставляют на месте своего пребывания слои кристаллической соли. Сиваш доступен лишь плоскодонным судам, да и то только в северной своей части: в этом отношении он нисколько не изменился со времен Страбона. Ветры, дующие с той и другой стороны, беспрестанно изменяют очертание прудов, опоражнивая одни, засыпая другие песком; насыпь железной дороги, которую недавно проложили через всю эту область неопределенных пространств, послужила опорной линией для многочисленных наносов земли, на которых основались очень производительные соляные промыслы, доставляющие почти половину всего потребляемого в Империи количества соли; смотря по надобностям продажи, из этих озер извлекалось от 6.000.000 до 24.000.000 пудов соли.

Добыча на Крымских соляных промыслах (в миллионах пудов): в 1873 г.—24; в 1874 г.—15; в 1875 г.—5; в 1876 г.—12; в 1879 г.—12. В 1893 г. значительнейшие из Крымских промыслов (озера Сакское и Сасык-Сиваское и Чонгарский промысел) дали 6.552.000 пуд. соли.

Сиваш, столь мало правильный в своих очертаниях, отделен от Азовского моря косой замечательной правильности, профиль которой отличается не меньшей отчетливостью, чем контуры упомянутых выше образований этого рода. Эта коса, называемая Арабатской по имени маленького порта, стоящего на южной её оконечности, тянется в длину на сто слишком верст (106 в.), имея в ширину от полутора до пяти верст, и почти сплошь состоит из песку, который ветер и волны распределили по правильным линиям, но она заключает также, преимущественно на севере, кряжи из глины и известкового камня, которые послужили столбами для песчаной насыпи, отложившейся от одного берега до другого. В настоящее время Гнилое море сообщается с Азовским посредством одного только протока, который открывается у северной оконечности Арабатской косы перед местечком Геническ, и ширина которого меняется, смотря по направлению ветров и намыву песков, приносимых то с Азовского моря, то с Сиваша, сообразно ходу течений. В 1860 году ширина канала в Геническом протоке была только 65 сажен. Между тем Страбон говорит о широком отверстия, соединяющем Гнилое море с Азовским: очевидно, форма Арабатской косы изменилась со времен древнего географа.

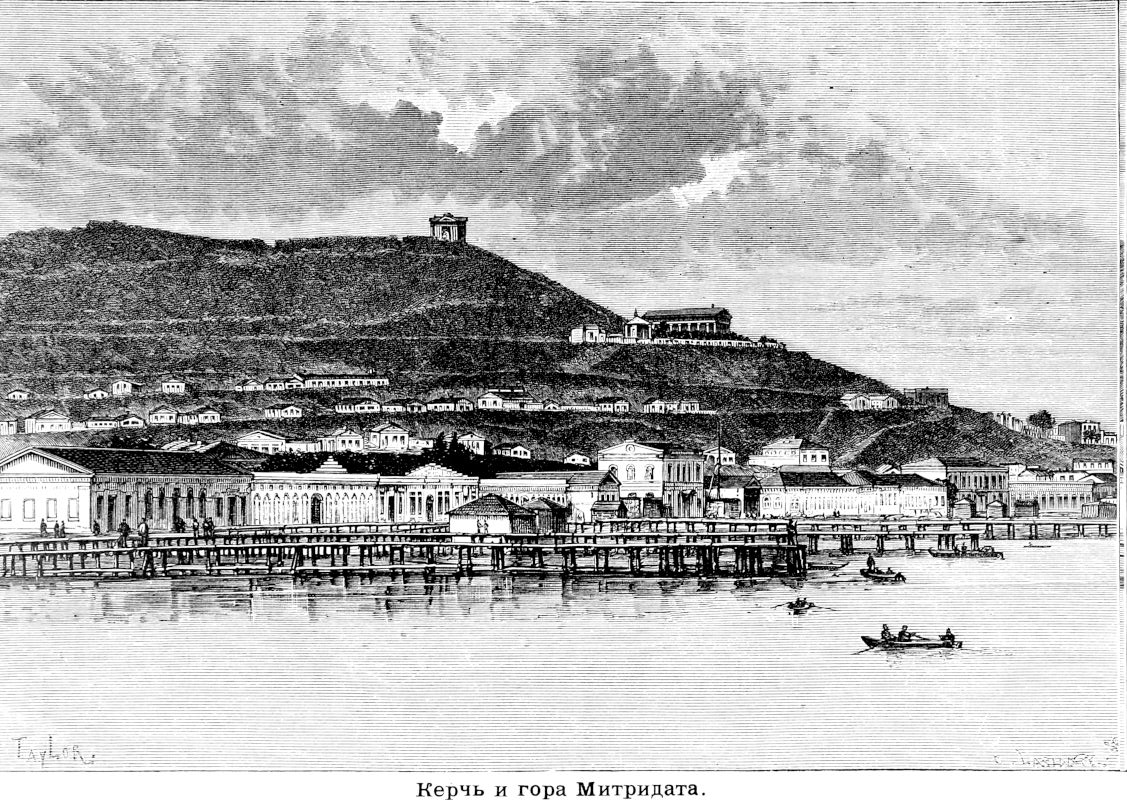

Можно сказать, что река, выходящая из Азовского моря через Еникальский пролив, имеет свой бар, как все вообще речные потоки, воды которых сталкиваются с водами открытого моря. На пороге этого пролива толщина слоя воды не более двух сажен, средним числом; но к югу от этого бара морское ложе, принадлежащее уже к Черноморскому бассейну, быстро углубляется: лот находит около 91/2 сажен на продолжении линии, образуемой полуденным берегом Крыма. На юге от этих ворот пролива, глубины увеличиваются очень правильно до рва глубиною в одну версту 370 сажен, который нашли между Керчью и Сухум-Кале, исследуя морское дно для проложения подводного телеграфного кабеля. Поток, выходящий из Азовского моря, теряется, в общем движении вод Черного моря, направляющемся правильно вдоль берегов. На западе от Керченского пролива и Крымского прибрежья, это течение Понта Эвксинского увеличивается водами, которые ему приносят его притоки: Днепр, Буг, Днестр, Дунай. Облегченная от части жидкой массы течением, выливающимся через Босфор, морская река поворачивает к востоку, чтобы следовать вдоль берегов Анатолии и снова начать за Батумом круговорот Черного моря. Скорость этого течения варьирует от 420 сажен до двух верст 285 сажен в час, и увеличивается или уменьшается, смотря по направлению ветров.

Фауна Азовского моря и Понта Эвксинского, также как исследование выступивших из-под воды пространств, дает доказательство прежнего соединения двух бассейнов—Черного моря и Каспия, составлявших некогда одну непрерывную морскую площадь. В самом деле, странствующие рыбы, равно как рыбы, которые обыкновенно водятся в солоноватых водах, и наконец, те, которые живут безразлично в солоноватой или соленой воде, представляют в обоих этих бассейнах почти совершенное тождество. Весьма вероятно, что отделение Черного моря от Каспия совершилось задолго до того времени, когда открылся соединительный пролив между Понтом Эвксинским и Средиземным морем. Тогда как, вследствие продолжительного различия среды, рыбы одного и того же происхождения, обитающие в двух морях, разделенных понто-каспийским перешейком, уже дифференцировались несколько в разновидности и виды, рыбы Средиземного моря, проникшие в Черное, сохранили свой тип. Нужно заметить, что это переселение видов Средиземного моря по дороге, которую им открывают Дарданеллы и Босфор, продолжается и поныне, ибо теперь доказано существование у берегов России различных видов рыбы, свойственных Средиземному морю, которые ускользали от прежних исследователей. Впрочем, виды распределяются естественно по степени солености вод. В главном бассейне Понта Эвксинского животное царство состоит преимущественно из видов, свойственных Средиземному морю; напротив, в Одесском заливе, около устьев Дуная, Днепра и Днестра, в Азовском море, где воды менее солены, почти все виды принадлежат к каспийской фауне.

Между населением покатости Азовского моря особенно замечательно, по своей истории, нравам, обычаям и политической организации, донское казачество, которое происходит по большей части от великорусских беглецов; однако, к этому главному элементу несомненно были примешаны также татарские казаки из Азова: первый начальник или атаман донских казаков, о котором упоминают в 1549 году, носит именно татарское прозвище Сарыазман, и только сто слишком лет спустя, в 1653 году, они построили свою первую церковь; до восемнадцатого столетия церемония брачного обряда ограничивалась простым словесным заявлением супругов перед собранием казаков. Крестьяне и посадские люди, обиженные помещиками и воеводами, несчастные, угрожаемые каким-нибудь поголовным истреблением, и впоследствии раскольники, преследуемые за приверженность к старой вере, обыкновенно искали убежища в привольных степях: спасшись бегством от своих притеснителей, они селились в какой-нибудь луговой низине, где-нибудь в глухом, отдаленном овраге, и, живя постоянно настороже, готовы были во всякое время бежать снова или сопротивляться вооруженной рукой, смотря по силе и численности врагов, мусульман или христиан, которые нападали на их пристанища; таким-то образом заселилось мало-по-малу все пространство, залегающее между слиянием Дона с Медведицей и Азовским морем,—область, бывшая еще пустынной в 1521 году. Уже в первой половине шестнадцатого века московские поселенцы на нижнем Дону стали настолько многочисленны, что образовали могущественную конфедерацию, платившую татарам набегом за набег; при этом, однако, было условлено между двумя нациями грабителей, чтобы никогда не выжигать травы в степях, которая прокармливала стада тех и других. Впоследствии запорожские казаки и другие малороссияне присоединялись, в качестве равных, к казакам великорусского происхождения и селились по большей части на берегах нижнего Дона; даже в наши дни малороссийские казаки, которым случается во время своего странствования просить гостеприимства у казаков этой области, всегда встречаются последними как братья, тогда как великорусских крестьян донцы принимают только как гостей. Любопытно, что великоруссы, поселившиеся в низовьях Дона, отделены от главной массы своего племени пространствами, которые оставались пустынными до прибытия в край малорусских колонистов в семнадцатом столетии; эта этнографическая странность объясняется тем, что каждая шайка холопей и крестьян, бежавших от притеснения помещиков, старалась поселиться как можно дальше от своего отечества. Беглецы всякого рода и племени из восточной Европы и с берегов Черного моря искали убежища у этих удальцов, в одно и то же время разбойников и героев: все пришельцы охотно принимались, с условием носить имя казаков. Не без удивления встречаешь между прибрежными жителями Дона большое число немецких фамилий: переселяясь из страны в страну, саксонцы и швабы кончали тем, что становились вольными казаками русских степей. Только в 1810 году правительствующий сенат запретил казакам принимать в свою среду польских шляхтичей.

Едва организовавшись в правильную общину, донские казаки признали над собой верховную власть московского царя: в 1570 году они отдали себя под покровительство Ивана Грозного, но еще долго после того повторяли свою поговорку «царь царствует в Москве, а казак на Дону». Донские казаки принимали участие во всех превратностях судьбы Московского государства, во всех важнейших событиях его истории: так, между прочим, они завоевали, под покровительством Ермака Тимофеевича, Сибирское царство; они же служили оплотом против турецкого могущества во всей юго-восточной области. Подобно днепровским запорожцам, донские казаки, сгруппированные там и сям в станицы, выбирали для своих сборных и оборонительных притонов преимущественно глухие острова, окруженные мелями, камышами, лесными чащами, где их трудно было преследовать. Но турецкая крепость Азов сильно стесняла их в отношении свободного обладания островами Дона; они успели овладеть ею на некоторое время в 1574 году, потом, в союзе с запорожцами, в 1637 году; но когда они опять взяли Азов в 1696 году, то это уже было при помощи инженеров и пушек Петра Великого, который должен был снова потерять ее. Однако, этот укрепленный пункт и устья Дона, столь важные в стратегическом и торговом отношениях, не были оставлены в их руках. Правительство, всегда смотревшее с недоверием на казачество, основало, в 1731 г., крепость Ростов. Но уже ранее основания Ростова донские казаки утратили свою независимость. Петр Великий, недовольный тем, что они принимали к себе и не выдавали беглецов из центральной России (тяглых людей, спасавшихся от рекрутчины и новых налогов), подавил казацкое возмущение (под начальством Булавина) с крайней строгостью. Начальник царских войск, кн. Василий Долгорукий разрушил до основания непокорные станицы и перевешал множество мятежников (по рекам пущены были плоты с повешенными на них казаками); семь тысяч казаков погибло при этом усмирении, и большое число их ушло искать убежища в Кубанской области, а оттуда в Турцию.

Нравы и образ жизни разных групп донских казаков зависят более от различия местности и климата, нежели от различия происхождения. Северные казаки, живущие выше слияния Дона и Медведицы, почти все оседлые земледельцы. Еще в начале восемнадцатого столетия казак-пахарь презирался своими собратами; а несколько ранее, в 1690 году, казацкое вече (круг), узнав, что на берегах Хопра и Медведицы сеют хлеб, запретило этот промысел под страхом смертной казни и конфискации имущества. Однако, сила вещей взяла свое и заставила мало-по-малу приняться за плуг. Казаки ближайшие к центральной России научились у своих соседей утилизировать плодородный чернозем степей, которые сделались их отечеством. Казаки нижнего бассейна, где земли менее плодоносны, ограничиваются по большей части возделыванием виноградников, фруктовых садов, баштанов (полей, засеянных арбузами); кроме того, они занимаются рыболовством, коневодством, разработкой соляных озер, мелкой торговлей, городскими промыслами и ремеслами. У южных казаков, также как и у северных, чисто военное устройство все менее и менее соответствует их гражданской жизни, их земледельческой и торговой деятельности. По положению о земле Войска Донского, они разделены на полки. Все молодые люди казачьего сословия, по достижении семнадцатилетнего возраста, делаются солдатами или поступают на службу в войсковую администрацию, сообразно военным уставам; начальники их, за исключением станичных, назначаются правительством; войсковой атаман всегда выбирается между сановниками Империи, непринадлежащими к казачьему сословию, а титул казачьего атамана присвоен Наследнику престола. Однако, самый жизненный интерес для казаков представляет теперь не вопрос о рангах и повышениях, а вопрос о землевладении. Правительство решило его, учредив земельную аристократию: уже в 1775 году, по желанию Потемкина, дарованы были казачьим офицерам права дворянства, что позволило им иметь крепостных; после освобождения крестьян от крепостной зависимости, каждый начальник получил на свою долю от 100 до 1.500 десятин земли, смотря по чину, тогда как простые казаки сделались собственниками участков, все-таки весьма значительных,—в 30 десятин. В прежнее время вся территория донских казаков составляла коллективную собственность, и даже сами станицы, то-есть военные общины, не имели права овладевать тем или другим земельным участком для целой группы. Ныне земля везде разделена, станицы, бывшие первоначально сторожевыми постами, превращаются в города и неказацкое население все более и более примешивается к потомкам старого казачества, которые составляют ныне около двух третей общего числа жителей области. Донские казаки еще помнят и воспевают в своих песнях подвиги предков, войны с татарами, взятие Азова, возмущение Степана Разина, который, по словам легенды, летал по воздуху на волшебном войлоке и обращался в рыбу, когда надо было переплыть Волгу; но сами они сделались такими же русскими подданными, как их соседи, хотя подчиненными более сложному управлению; от прежней вольности их теперь осталось только воспоминание. Во времена политических смут правительство, для усиления наружной полиции, употребляло преимущественно донских казаков как в Польше, так и в России.

Большая часть территории, простирающейся на северо-запад от области Войска Донского, также имела прежде казацкое устройство. Эта область обнимала нынешнюю Харьковскую губернию, с соседними частями губерний Курской и Воронежской. Принадлежа с давних пор к Московскому государству, эти земли оставались еще почти безлюдными, когда они были назначены, как место убежища, малороссийским крестьянам, убегавшим от своих польских помещиков. Эти переселенцы основали казацкия слободы, известные в тогдашнем Московском царстве под именем «черкасских», употребляемым еще и ныне; они также пользовались некоторой автономией и были разделены на полки, но не имели федеральной связи. Их самостоятельное устройство было уничтожено в 1765 году, одновременно с упразднением малороссийского гетманства; но казаки Слободской Украйны не сохранили своего имени, как казаки губерний Полтавской и Черниговской; очень многие из них даже были обращены в крепостное состояние и соединены с великорусскими холопами, приведенными в край московскими помещиками. Можно, однако, сказать вообще, что жители местностей, составлявших некогда Слободскую Украйну, менее бедны, нежели жители центральной России; эти малороссы, потомки вольных казаков, имеют в своей среде очень большое число купцов и промышленников и отличаются в наибольшей степени «великорусскими» качествами—деятельностью и предприимчивостью. Во многих деревнях две народности, малорусская и великорусская, живут одна подле другой, и две части селения, разделенные речкой или оврагом, представляют резкий контраст: с одной стороны вы видите раскиданные поодиночке хаты малороссиян, деревянные домики, обмазанные снаружи глиной и выбеленные мелом, окруженные садами и цветниками; с другой—длинные ряды русских изб, голых бревенчатых построек, без всякой зелени, придающей жилью более веселый вид.

Поселенцы прилегающих к Азовскому морю степей принадлежат, как и колонисты, заселившие Новороссийский край, к самым разнообразным расам и национальностям. Существуют также колонии евреев-земледельцев; да и татары по берегам моря не были совершенно вытеснены христианами. Затем здесь мы находим кавказцев различных племен, которые были переселены на север Азовского моря и таким образом сделались против воли обитателями этой страны. Наконец, в соседстве Мариуполя живут греки, вероятно, очень смешанные, которые почти совсем позабыли язык своих предков, но сохранили православное вероисповедание. Они происходят от жителей Таврического полуострова, которые переселились в Россию при Екатерине II и с той поры приняли язык, а отчасти и нравы своих господ, татар. Эти греки вообще слывут беспечными и ленивыми; они так сильно отличаются от других эллинов по характеру, что их можно считать как бы выродившимися или утратившими основные черты своей расы. Сербы и калмыки, тоже поселенные в крае в восемнадцатом столетии, совершенно слились с массой русского населения.

В верхнем бассейне Дона одно из первых местечек—Куликовка, подле которой находится знаменитое Куликово поле, где союзные русские войска Москвы и Литвы, под предводительством великого князя, Дмитрия Донского, одержали в 1380 году блистательную победу над полчищами Мамая. В этой области, одной из самых плодородных в черноземной полосе, города многочисленны и ведут большую торговлю земледельческими произведениями: Ефремов, Лебедянь, Ливны, Елец, Задонск, Землянск—значительные рынки, хорошо известные таганрогским и одесским купцам, по производимым ими отправкам хлеба и гуртов скота. Самый важный из этих городов и один из наиболее славящихся производством муки—Елец, на р. Сосне, западном притоке Дона. Народные пословицы говорят об елецких «ворах» и «конокрадах». Эта дурная слава про жителей Ельца и других соседних городов, находящихся в восточной части Орловской губернии, произошла, вероятно, от положения этого края на бывшей «украйне», долго оспариваемой, где конокрадство могло быть совершаемо гораздо легче, чем в других местах.

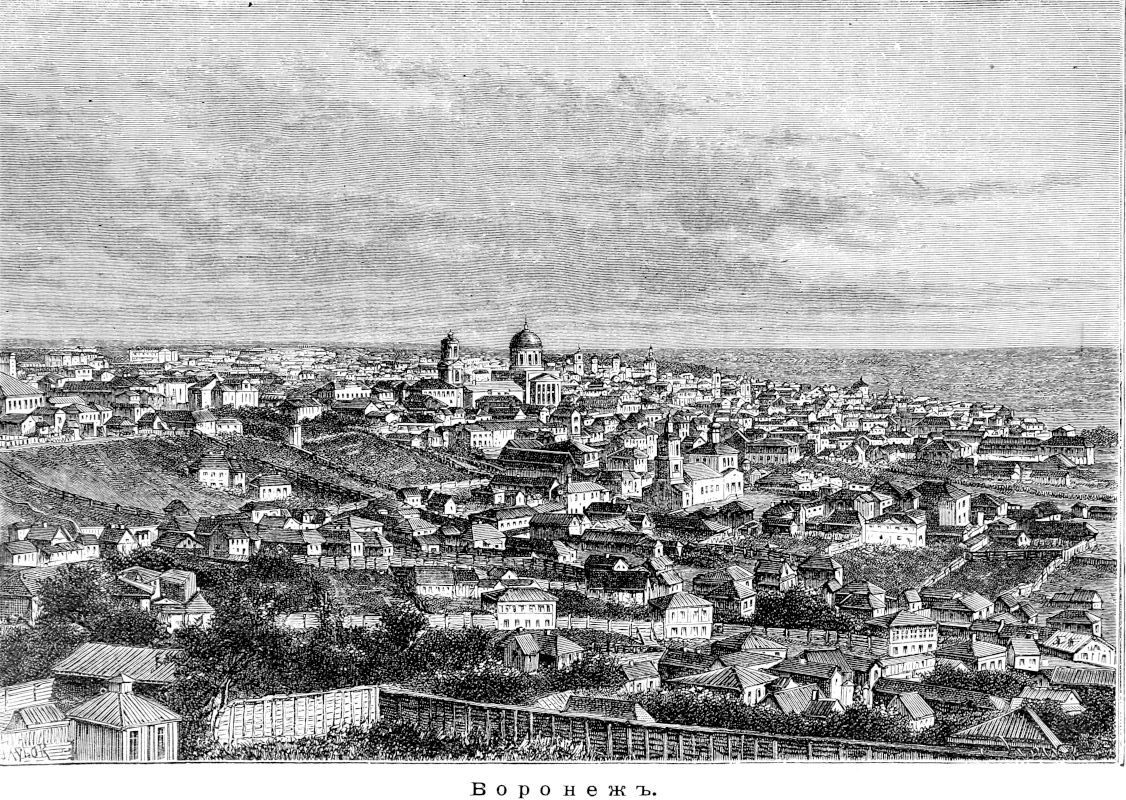

Воронеж, река-близнец верхнего Дона, также проходит через густо населенную область, где есть несколько важных городов, как, например, Козлов и Липецк, из которых последний известен своими минеральными (железистыми) водами. Губернский город Воронеж обязан своим важным торговыми значением преимущественно выгодному положению на реке того же имени, в небольшом расстоянии от слияния её с Доном. Он имел уже до 5.000 жителей в конце семнадцатого столетия, когда Петр Великий учредил в нем адмиралтейство, велел построить крепость, арсенал, верфи и соорудить целую флотилию из 55 судов, вооруженную слишком 2.500 пушек и имевшую до 4.000 человек обыкновенного экипажа. Тысячи рубщиков леса должны были переселиться с берегов Северной Двины на берега Воронежа, чтобы помогать при постройке кораблей в этом речном порте, очень бедном водой. Впрочем, вскоре пришлось перевести кораблестроительную верфь на Дон, ниже впадения Воронежа. В наши дни по этой последней реке ходят только барки. Город Воронеж принадлежит к числу наиболее посещаемых богомольцами мест в России и отличается своей литературной деятельностью между всеми великорусскими городами, неимеющими университета. На востоке, в обширных степях, по которым протекает река Битюг, маловодный приток Дона, находятся важнейшие в России казенные конские заводы; здесь разводится знаменитая порода орловских рысаков.

Усмань (уездный город Тамбовской губ.), на северо-востоке от Воронежа, находится в сравнительно небольшом расстоянии от административного центра губернии. На юге Коротояк, на правом берегу Дона, и Острогожск, на высоком крутояре одного притока, называемого Тихой Сосной, были прежде казацкими крепостями, защищавшими край от татарских набегов. Ниже Острогожска, на той же реке, стоит богатая и многолюдная слобода Алексеевка, жители которой занимаются главным образом культурой подсолнечника и приготовлением подсолнечного масла. Здесь существуют артели народных живописцев, которые изображают события из священной истории с большей свободой, чем другие иконописцы России, и малюют также комические сцены на стенах и в домах. Алексеевские живописцы по характеру письма имеют отдаленную связь с национальной школой живописи, существовавшей в Киеве в семнадцатом столетии.

Павловск, при слиянии Дона и Осереды, также был первоначально колонией «черкасских» казаков, где Петр Великий основал кораблестроительные верфи для своей флотилии Азовского моря. Бутурлиновка, или Петровская, местечко, растянувшееся верст на 12 по р. Осереде, представляет, подобно Алексеевке, промышленную слободу, жители которой занимаются преимущественно кожевенным и сапожным производством; между ремесленниками её есть также много живописцев. В 1842 году крепостное население Бутурлиновки выкупилось на волю, обязавшись заплатить, в тридцати-семилетний срок, московскому опекунскому совету долг своего помещика, составлявший 2.114.000 рублей с процентами; последний платеж внесен был в 1879 году,—следовательно, шестнадцать лет спустя после освобождения крестьян. Богучар, татарское название которого напоминает постоянные войны, опустошавшие страну, и Калач, славящийся своими ярмарками (торговля скотом), тоже были слободами, которые несколько раз заселялись московскими и черкасскими иммигрантами. Ниже, по течению Дона, следует ряд станиц, имевших такое же происхождение: каждая из них была первоначально военным становищем, которое было, так сказать, временно поставлено на почву его основателями, но затем мало-по-малу, благодаря земледелию, пустило корни и сделалось постоянным поселением. Что касается городов по верхнему Хопру и его притокам, как-то: Чембара, где родился Белинский, Кирсанова, Сердобска, Балашова, Борисоглебска, то все они, по причине отдаленности их от южных степей, могли возникать и рости более мирно. Новохоперск, расположенный в болотистой области, в том месте, где происходит соединение Хопра с другими реками и речками почти всего его верхнего бассейна,—один из тех городов, которые были основаны Петром Великим для устройства кораблестроительных верфей; ярмарки его в последнее время получили важное значение (в 1868 году торговые обороты Новохоперской ярмарки простирались до 7.667.000 рублей). Ярмарка в станице Урюпинской, стоящей на Дону ниже Новохоперска, производит почти столь же значительную торговлю. В бассейне р. Медведицы, притока Дона, город Петровск обязан своим названием Петру I, тогда как Аткарск, бывшая татарская колония, сохранил наименование, данное ему первоначальными жителями. Близ большего колена Дона видны груды обломков, которые считают остатками Саркела, укрепленного города хазар, построенного византийскими инженерами. На юго-западе, там, где Дон уже принял западное направление, сохраняемое им до самого впадения в море, замечательна станица Цымлянская, центр виноделия и фабрикации шипучего «шампанского».

В долине Донца находится Харьков, самый большой город того района, воды которого изливаются в Азовское море. Этот многолюдный губернский город, бывший простой деревней в половине семнадцатого столетия, обязан своим важным торговым значением счастливому географическому положению, делающему его естественным посредником торгового обмена между Доном и Днепром, между Одессой и Таганрогом. Он стоит почти в геометрическом центре всей области степей, между рекой Сеймом и плоскими возвышенностями, прилегающими к Азовскому морю: в этом месте, или в окрестностях, пересекались главные дороги чумаков, отчасти замененные ныне железнодорожными линиями. Харьковские ярмарки (четыре в году) принадлежат к самым деятельным в России; особенно важны Троицкая шерстяная, и Крещенская; сбыт товаров на последней простирается ныне до 14 миллионов рублей; эта ярмарка привлекает массу посетителей, негоциантов, земледельцев, евреев, собирающихся десятками тысяч. Население города в это время удвоивается; до восьмидесяти тысяч саней приезжают сюда из всех точек горизонта. Харьковские промышленники фабрикуют или приготовляют сами большую часть товаров, продаваемых на ярмарке, в особенности полотна, мыло, свечи, войлоки, сахар, водку, табак. С точки зрения материальных удобств, город всего более терпит недостаток в воде для питья: хотя он окружен маленькими речками, впадающими в Донец, однако жители его принуждены были добывать себе, с большими затратами капитала, ключевую воду, все-таки недостаточную для покрытия потребления. Очень деятельный по своей торговле и промышленности, Харьков есть в то же время один из тех городов России, которые стоят во главе умственного движения. Его высшая школа сделалась в 1804 г., благодаря щедротам дворянства и купечества, цветущим университетом, куда хотели привлечь греков и южных славян; для занятия его кафедр приглашали даже таких европейских знаменитостей, как Лаплас и Фихте. Несмотря на последовавшую затем реакцию, Харьковский университет много содействовал пробуждению в России изучения славянских литератур. Он обогатился книгами, научными коллекциями, и теперь около тысячи студентов посещают его лекции (число слушателей в 1894 г.—1.090).

На севере и востоке от Харькова, в губерниях Курской и Воронежской, первые воды Донца и его верхних притоков орошают уже территории нескольких городов, каковы: Золочен, напоминающий город того же имени в Галиции (Злочев), Короча, Старый Оскол, действительно заслуживающий название «Стараго», так как летописи упоминают о нем уже в двенадцатом столетии: Волчанск, Валуйки, Уразова, главная хлебная пристань в Харьковской губернии, Белгород, получивший это название от меловой горы, из которой ломают мел. Ближайшие соседи Харькова—на западе Валки, а на востоке, в месте удобного перехода через Донец, Чугуев,—город, история которого представляет те же превратности, как и история всей этой страны. В окрестностях встречаются остатки многочисленных городищ, где часто находили римские монеты, из чего можно заключить, что край этот некогда был довольно густо населен. Однако, он снова стал пустынным в шестнадцатом столетии и оставался безлюдным даже в начале семнадцатого; Чугуев был в то время не что иное, как городище, груда развалин. Малороссийские колонисты, поселившиеся тут добровольно, равно как солдаты и каторжники, посылаемые московским правительством, могли работать на полях не иначе, как разделившись на две партии, из которых одна должна была стоять на страже против татар. Чугуев утратил свое торговое значение, которое перешло к Харькову.

Ниже города Изюма, вокруг которого уже встречаются виноградники, Донец принимает в себя реку Оскол; затем, продолжая следовать вдоль крутых, изрытых пещерами, меловых высот, которые образуют его правый берег и на одной из которых приютился живописный Святогорский монастырь, он соединяется с рекой Торец. При входе в долину, где течет эта река, стоит город Славянск, построенный на месте расположения Торского-Городища, которое, может быть, было основано торками или турками и которое впоследствии стали называть сокращенно Тор; нынешнее наименование было дано ему в честь славянского братства, так как колонисты, поселенные здесь в половине восемнадцатого столетия, принадлежали к сербской национальности. Главный местный промысел с давних пор составляют разработки маленьких соляных озер, рассеянных в окрестностях, особенно того из них, которое носит название Лимана; но до окончательной победы русских над ногайскими татарами часто приходилось прерывать работы по добыванию соли; озеро Лиман, которое, судя по его названию, некогда соединялось с Донцом, теперь наполовину занесено песком. Город Бахмут, стоящий, как и Славянск, в боковой долине Донца и на той же самой геологической формации, извлекал прежде из своих соляных озер ежегодно до 600.000 пудов соли; но этот промысел теперь почти совсем оставлен. Русское имя Бахмут есть не что иное, как турецкое наименование Махмуд или Магомет: так изменилось в языке москвитян имя мусульманского пророка.

Славяносербск, построенный на мертвом рукаве Донца, в местности, где нет чистой воды, был первоначально, как и Славянск, колонией сербов, переселившихся из австрийских владений в 1753 г. Этот город расположен уже в каменноугольном бассейне нижнего Донца, минеральное топливо которого утилизируется далее на западе в металлургических заводах Лугани или Луганска, основанных в 1795 г. англичанином Гаскойном для русского правительства. Это обширное заведение, хотя очень удаленное от моря, должно было поставлять для флота пушки, артиллерийские снаряды и различные машины; теперь тысячи рабочих, служащих на заводе, занимаются преимущественно приготовлением паровых машин и локомобилей. Однако, Луганск обязан своим важным значением еще более торговле скотом и хлебом, чем промышленной деятельности: это—главная торговая станция между Харьковом и городами низового Дона и Азовского моря. На севере от Лугани, Айдарская долина, где находится город Старобельск, соединяется с Донцом.

Главный город области Войска Донского, Новочеркаск, господствует с высоты своего крутояра над течением реки Аксай, северного рукава Дона, и над обширной равниной, где изменчивые потоки, выделяемые главной рекой, извиваются между островами и песчаными мелями. На юге от этих неопределенных пространств, периодически затопляемых разливами вод, и на берегах главного течения реки, находится Старо-Черкаск, бывший до 1806 года столицей донских казаков; но в этом году большинство его жителей должно было, по приказанию своего атамана, переселиться в новый город. Этот последний, состоящий из трех станиц, занимающих вместе пространство почти в 10 квадр. верст, не подвержен наводнениям, так как он расположен на высоком месте, почти на 50 сажен выше уровня вод во время разлива; но местоположение его представляло одно важное неудобство, именно отсутствие по близости годной для питья воды: на юге Аксай катит болотистую воду; на севере течет солоноватая река, как о том свидетельствует самое имя её, Тузлов, происходящее от татарского корня, означающего рассол; на северо-востоке овраг, служащий руслом речки Кадамовки, почти всегда бывает сухой. По этой причине городские казаки собирались было предпринять второе переселение, чтобы выбрать где-нибудь более удобное место жительства; но император Николай Павлович повелел в 1837 году оставить город на прежнем месте, на Новочеркасском крутояре; вследствие этого, были выкопаны цистерны, пробовали рыть артезианский колодезь, затем построили водопровод, длиною около 27 верст; вода берется на юго-западе, близ станицы Александровской и в овраге Большой Лог, и поднимается посредством паровых машин: таким способом ежедневно доставляется в Новочеркаск от 42.000 до 53.000 кубич. футов воды. Благодаря этому обилию чистой воды, благодаря каменному углю, привозимому по железной дороге из Грушевки, или станицы Грушевской, столица Войска Донского быстро разрослась, и многочисленные здания придали ей вид настоящего города. Предместья далеко продолжаются на западной стороне Новочеркаска, вдоль крутых берегов, отделенные одно от другого безводными оврагами, перерезывающими плоскую возвышенность степей, окраины которой везде усеяны древними курганами.

Выше Донской дельты в собственном смысле, расположены рядом два города-близнеца Нахичевань и Ростов, составляющие в действительности один город и служащие как бы продолжением длинного предместья Новочеркаска. Нахичевань, или просто Качевань, названная так её армянскими колонистами в память закавказской Нахичевани, стоит всего в двух верстах от Ростова, который отделен от неё старой крепостью (форт св. Дмитрия), воздвигнутой в одно и то же время против турок и против казаков. Нахичевань, долго пользовавшаяся особыми привилегиями. раскинута на значительном пространстве, большая часть которого занята садами. Население этого города и теперь еще состоит почти исключительно из армян, как в то время, когда основалась эта колония, около ста лет тому назад. Напротив, Ростов населен людьми всякой расы и национальности, великоруссами и малороссами, греками, армянами, татарами, евреями, западно-европейцами: итальянцами, французами, немцами. Это—город обширной и деятельной торговли, куда ежегодно приходит от трех до четырех тысяч каботажных судов за грузами хлеба, льна, шерсти, сала и других продуктов сельского хозяйства. Ценность вывоза из Ростова в 1895 г. выразилась цифрой 36.739.019 руб.; ценность привоза составляла 645.600 рублей.

Движение судоходства в Ростовском порте в 1895 г.: пришло—4.087 суд. в 827.160 т.; отошло—4.033 судна в 8.242.218 тонн.

Однако, Ростов представляет в торговом отношении то неудобство, что он имеет в своем распоряжении лишь речной порт, до которого суда не всегда могут подниматься с моря. Многочисленные промышленные заведения (особенно табачные фабрики) дают занятие нескольким тысячам рабочих. Рыбный промысел, и теперь еще весьма важный в водах дельты, значительно уменьшился против прежнего времени, и описания древних авторов относительно обилия рыбы, которая некогда массами кишела в устьях Дона, перестали соответствовать действительности с начала нынешнего столетия. Ростов служит сборным местом для жнецов, косцов, виноградарей, которые являются сюда предлагать свои услуги земледельцам окрестных местностей и даже долин Кавказа. Летом население города увеличивается на несколько десятков тысяч. Этот пришлый люд ночует в грязных кабаках, а тысячи рабочих спят на голой земле, на улицах или на берегу реки. Тиф производит между ними страшные опустошения.

Старинный и знаменитый город Азов, стоящий на южном рукаве Дона, верстах в 14 от впадения его в море, утратил свое прежнее значение и даже свой ранг: он не пользуется более титулом города; с конца прошлого столетия он низведен на степень простого местечка, хотя по числу жителей превосходит многие поселения, носящие название городов. Остатки крепости, имевшей некогда столь важное стратегическое значение, видны еще в центре местечка; но не осталось никаких следов от древней Таны венецианцов, наследницы греческаго Танаиса.Тана была складочным местом товаров Персии и Индии и невольничьим рынком южных степей.

Значительнейшие города и слободы в бассейне Дона:

Тульская губерния: Ефремов—11.242 жит.;

Тамбовская губерния: Козлов (1897 г.)—28.062 жит.; Липецк—15.133; Борисоглебск—26.355; Усмань—8.170; Кирсанов—8.088; Лебедянь—6.462 жит..

Саратовская губерния: Аткарск—8.356 жит.; Сердобск—8.505; Петровск—15.611; Балашов—10.415 жит..

Воронежская губерния: Воронеж (97 г.)—84.015 жит.; Бутурлиновка (слобода)—21.694; Алексеевка (слоб.)—14.069; Калач (слоб.)—12.928; Острогожск—7.707; Задонск—6.907; Новохоперск—5.985; Павловск—5.835; Уразова (слоб.)—5.600 жит.

Курская губерния: Белгород—24.869 жит.; Старый Оскол—9.857; Короча—9.795 жит..

Харьковская губерния: Харьков (97 г.)—170.682 жит.; Изюм—24.294: Старобельск—12.060; Славянск—20.340; Волчанск—9.424; Чугуев—12.664; Валки—6.240, Золочен—6.543 жит..

Екатеринославская губерния: Бахмут—17.211 жит.; Луганск—22.918.

Область Войска Донского: Новочеркаск (97 г.)—52.005 жит.; Ростов-на-Дону (97 г.)—119.889; Нахичевань (97 г.)—29.312; Азов—25.488 жит.

Орловская губерния: Елец (97 г.)—37.455 ж.; Ливны—25.161 жит.

В наши дни главный торговый пункт Дона находится вне дельты: мелководный бар не позволил новому Танаису основаться на берегу реки, и суда проникают ныне с большим трудом даже в восточный залив Азовского моря, к Таганрогскому порту, где во времена Петра Великого могли свободно плавать до 200 судов. Теперь только маленькия суда подходят близко к Таганрогу; суда же, имеющие от 16 до 20 футов водоуглубления, должны бросать якорь верстах в 15 от берега, среди рейда, а самые большие корабли останавливаются даже верстах в 40 от таганрогских набережных. Уже в тринадцатом столетии пизанские купцы основали факторию на мысе, которому впоследствии было дано название «Мыс Таган» или Таган-рог. На этом береговом утесе, возвышающемся на 200 футов над уровнем моря, существовала лишь сигнальная башня, когда Петр Великий основал тут, в 1698 году, крепость, которую пришлось потом покинуть, после громадных работ, стоивших жизни рабочим, пригнанным из центральной России десятками тысяч. Только в 1769 году город основался окончательно. Он быстро достиг цветущего состояния и, поднявшись на степень главного города юго-восточной России, является ныне, благодаря своей железной дороге, экспедиционным портом, ближайшим к черноземным степям Харьковской губернии и области Войска Донского. Между коммерсантами, толпящимися на его улицах, встретишь, как и в Ростове-на-Дону, много иностранцев,—греков, итальянцев, немцев. Таганрог получил также некоторую важность как промышленный центр. В административном отношении он не зависит от управления Екатеринославской губернии: город, вместе со своим округом, образует, подобно Одессе и Керчи, особое градоначальство. Движение судоходства и торговли в Таганрогском порте в 1895 году выразилось следующими цифрами:

Пришло—3.005 судов, вместимостью 1.272.709 тонн, вышло 3.001 судно в 1.273.305 тонн.

Ценность отпуска в 1895 г.—15.181.739 р.; привоза—1.552.738 р.

Мариуполь, колония, основанная в 1779 г., имеет большие преимущества перед Таганрогом, так как рейд его удобнее для судоходства, так что большие суда могут бросать якорь в нескольких кабельтовах от берега; он еще долго будет доступен для судов, после того, как Таганрогский порт окончательно обмелеет и останется далеко внутри материка. Две реки соединяются в небольшом расстоянии выше города—Калмиус и Калчик, знаменитая Калка, на берегах которой монголы одержали, весной 1223 года, свою первую победу над русскими. Несмотря на свои естественные преимущества, Мариуполь далеко не отличается такой обширной торговой деятельностью, как Таганрог, и ценность его привоза совершенно незначительна (отпускная торговля Мариупольского порта в 1895 году—на 9.970.789 рублей; движение судоходства в 1895 году: в приходе—2.013 судов в 721.522 тонны; в отходе—2.034 судна в 722.092 тонны). Что касается жителей Мариуполя, то обыкновенно говорят, что он населен преимущественно греками; но эти греки, пришедшие с Таврического полуострова, не все владеют эллинским диалектом. Базаряне, переселившиеся в Мариуполь из Херсонеса, говорят татарским языком: по мнению Григоровича, их следует считать потомками отатарившихся аланов.

Бердянск, построенный при основании одной из самых правильных и красивых по очертанию песчаных кос Азовского моря и у подножия крутых береговых утесов,—город более новый, чем оба его соперника в Меотийских водах: основание его относится к 1830 году. Несмотря на то, что еще не устроены железнодорожные сообщения с внутренностью страны, этот город получает большое количество хлеба, который он отправляет заграницу. Хорошее состояние рейда, значительная глубина гавани в сравнении с Мариупольским и особенно с Таганрогским портами, наконец, соседство большего восточного колена Днепра обеспечивают Бердянску постоянное торговое движение. Этот город может быть рассматриваем как порт Днепра на Азовском море: здесь оканчивается кратчайшая дорога, начинающаяся в Александровске, ниже Днепровских порогов. Ценность отпускной торговли Бердянска в 1878 году:—20.471.200 руб.; в 1895 году:—8.701.734 руб.; движение судоходства в 1895 году: пришло—1.376 судов, вместимостью в 418.566 тонн; отошло—1.385 судов, вместимостью в 419.640 тонн.

На западе от Бердянска, Ногайск, стоящий близ реки Обиточной и при основании косы того же имени, не оправдал, в отношении развития торговли, надежд своего патрона, герцога Ришелье, который возвел его на степень города, в 1814 году. Ногайские татары, от которых этот город получил свое название, не существуют более в стране. Мелитополь, на реке Молочной, имеет несравненно более важное значение, как средоточие торгового обмена многочисленных немецких колоний, рассеянных в окрестностях. Центр колониального управления находится в Гальбштадте, населенном меннонитами.

Значительнейшие города северного берега Азовского моря:

Екатеринославская губерния: Мариуполь (1897 г.)—31.772 жит.

Таврическая губерния: Бердянск (1897 г.)—27.249 жит.; Мелитополь—14.666 жит.

Земля Войска Донского: Таганрог (1897 г.)—51.748 жит.