V. Бассейны верховья Западной Двины и Немана

Литва, губернии Гродненская и Витебская

Название «Литва» так же, как имя «Польша», есть историческое наименование, значение и объем которого постоянно изменялись, сообразно завоеваниям, политическим союзам и разделам, и которое не следует смешивать с выражением «земли литовцев». Между тем как Литва в собственном смысле, то-есть страна, населенная литовцами или литвинами по происхождению и языку, обнимает ныне лишь незначительную часть западной России в бассейнах Немана и Западной Двины, название Литвы или великого княжества Литовского, с исторической точки зрения, применялось к пространству земель гораздо более обширному. Подобно Польше, Литва была государством с изменчивыми границами, властители которого простирали свое честолюбие до обладания всей областью славянских равнин между Балтийским морем и Понтом Эвксинским; господствуя над населением в большинстве русским, великие князья литовские предъявляли, в силу этого, притязания на титул государей России. До своего соединения или унии с Польшей, государство литовское простиралось через всю ширину континента от моря до моря, и его князья проникали даже в Крым, откуда уводили пленников; в пятнадцатом столетии название «Литвы» применялось ко всей стране, простирающейся от Западной Двины до Черного моря и от Западного Буга до Оки. Для Москвы славяне минские, киевские и смоленские были литовцами. В шестнадцатом веке, после окончательного соединения с Польшей, наименование «великого княжества» Литовского было сохранено только для истинной Литвы, то-есть страны с населением, говорящим литовским языком, и для Белой Руси: даже теперь еще в Польше, как и в России, «литвинами» обыкновенно называют белорусских славян бывшей политической Литвы, тогда как литовцам в собственном смысле дают название «жмудов» илп «жмудинов». После раздела Польши, это имя Литвы осталось за губерниями Гродненскою и Виленскою, и, хотя при императоре Николае I, в 1840 году, оффициальное употребление его было запрещено,—это наименование продолжают употреблять и в наши дни, хотя в очень неопределенном смысле, применяя его обыкновенно к трем западным губерниям: Ковенской, Виленской и Гродненской. Эта последняя, некогда населенная ятвягами, может быть, единоплеменниками литовцев, этнографически не принадлежит более к Литве; скорее в ней следует видеть «Черную Русь»—страну с неопределенными очертаниями, населенную главным образом белоруссами и малоруссами. Но Витебская губерния с большим основанием могла бы быть причислена к Литве, так как она заключает в своих западных уездах около 200.000 латышей-католиков; однако, большинство населения этой губернии состоит из белоруссов.

С географической точки зрения, эта часть Российской империи тоже представляет довольно определенно очерченное целое, ибо бассейн Немана так же, как бассейн Западной Двины, имеет границами, со стороны Днепра, леса почти непроходимые, болота столь обширные, как губернии, тогда как с востока возвышаются цепи холмов, служащие водоразделенными высотами между притоками Немана, Днепра и Западной Двины. Четыре названные губернии занимают пространство, на целую четверть превосходящее территорию «Привислинского края», но они гораздо менее богаты, а население их далеко не так многочисленно, как в Царстве Польском.

Пространство (без значительных внутренних вод) и население (по переписи 1897 г.) этих губерний:

Ковенская—35.315,5 кв. верст, 1.549.444 жит., 43,9 жит. на 1 кв. версту; Виленская—36.825,3 кв. верст, 1.591.912 жит., 43,2 жит. на 1 кв. версту; Гродненская—33.900,8 кв. верст, 1.617.859 жит., 47,7 на 1 кв. версту; Витебская—38.649,5 кв. верст, 1.502.916 ж., 39 на 1 кв. версту.

Подобно Польше, эти губернии отделены от моря: на западных пределах Ковенской губернии, Курляндия граничит с Пруссией узкой полосой земли, которая тянется вдоль вод Балтики.

Неман, река литовская по преимуществу, берет начало в Минской губернии и обходит на юге вокруг изрезанного плоскогорья, которое можно было бы назвать возвышенной или горной Литвой. У города Гродно, где Неман переменяет направление и поворачивает к северу, он уже достаточно многоводен для движения барок, и хотя течение его прерывается многочисленными порогами, однако от пристани до пристани, вниз по реке, постоянно увеличивается число судов, перевозящих произведения, доставляемые обоими берегами, польским и литовским. При вступлении в пределы Пруссии, ниже местечка Юрбурга, река, принимающая название Мемеля, имеет около 1.000 футов в ширину и, вероятно, катит массу воды по меньшей мере около 18.000 куб. футов в секунду; но она разветвляется на несколько изменчивых рукавов в своей дельте, называемой Куриш-Гаф, и судоходство по реке может продолжаться до Мемельского порта лишь при помощи канала.

Озер в Литве очень много, но большинство из них имеют незначительное протяжение: на севере, в восточной части Виленской губернии, скалистые плоскогорья изрыты многочисленными бассейнами, где скопились дождевые воды и которые там и сям разделены на второстепенные водоемы древними моренами и валами из эрратических камней: эти резервуары образуют настоящий озерный лабиринт, подобный сети озер на Мазурской плоской возвышенности, в Восточной Пруссии. Болота покрывают пространство несравненно более значительное, особенно в Гродненской губернии; но население, быстро возрастающее, постоянно делает новые захваты в области вод и посредством осушения превращает болота в пахатные и луговые земли. Древние леса, которые тянулись на столь обширных пространствах, что совершенно разделяли жителей, как океан или высокие цепи гор, также исчезли в большой части их протяжения, и хижины дровосеков, построенные в просеках, уступили место деревьям, даже городам, вокруг которых распашки очистили почву от лесной промышленности на расстоянии многих верст.

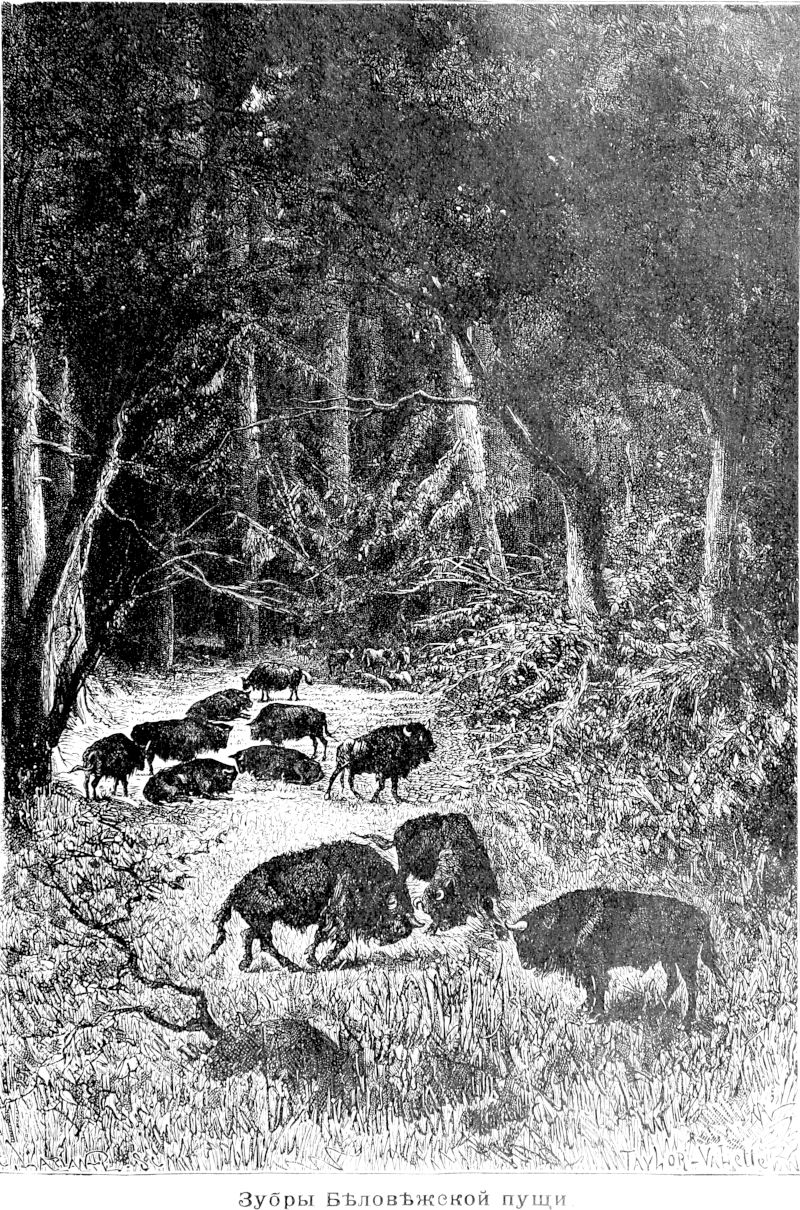

Однако, в Гродненской губернии остался еще очень обширный лес, так называемая Беловежская пуща, которая своим первобытным видом и огромным протяжением напоминает прежние густые, дремучие леса. Этот лес, название которого произошло, вероятно, от замка Белая Вежа (Башня), стоявшего в шестнадцатом столетии при слиянии двух притоков Западного Буга, покрывает своими тенистыми деревьями почти всю плоскую возвышенность, заключающуюся между истоками Нарева и течением Буга, на севере от Брест-Литовска. Все пространство, известное под именем Беловежской пущи, обнимает около 1.930 квадр. верст; но некоторые части леса, на юге и юго-западе, представляют скорее степную область, где леса, состоящие из кривых малорослых сосен, и поля, засеянные рожью, чередуются с верещагами, посещаемыми пчелами. На севере же другие высокоствольные леса примыкают к чащам Беловежской пущи и продолжают ее почти до самого Немана; средняя высота этого лесистого плоскогорья около 600 футов. В то время, как в северной и отчасти средней России огромные леса состоят обыкновенно из какой-либо одной древесной породы—сосны, ели или березы, Беловежская пуща представляет большое разнообразие древесных пород; натуралист Эйхвальд, в 1830 году, собрал там 1.205 видов различных растений. Сосна преобладает; но рядом с нею высятся исполинские ели, пихты, дубы, березы, ясень, клен, ольха, липа, образуя своим смешением чрезвычайно живописные группы. Ниже этих великанов, деревья с опадающими листьями, деревца и кустарники, ива, верба, орешник, гордовина, бузина составляют как-бы второй лес; кусты земляники, черники и мхи устилают словно ковром почву, под тенью величественных аллей из хвойных деревьев. Сплавные реки, окружающие этот обширный лес, делают эксплоатацию его довольно легкой; но правительство, которому принадлежит большая часть лесных пространств, запретило вырубать деревья, и таким образом во многих местах можно еще видеть девственную природу во всей её первобытной красе.

В Беловежской пуще, под исполинами растительного мира, живут еще стадами, почти в диком состоянии, зубры, представители почти исчезнувшей фауны, которые, по словам преданий и летописей, существовали еще во времена исторические на берегах Днепра и в центральной России; уцелевшие на Кавказе и в Литве животные этой породы—единственные остатки огромных стад, некогда бродивших во всей восточной Европе. Теперь запрещено, под страхом тяжелого наказания, убивать или ловить беловежских зубров; только император по временам дарил по несколько экземпляров этих редких животных государям, принцам или зоологическим садам. В начале текущего столетия их насчитывали около тысячи голов; в 1851 году число их доходило до тысячи четырех сот, но с той поры недостаток корма и зуб волков уменьшили это число наполовину. Если бы человек не помогал этим животным в их борьбе за существование, открывая им зимой большие склады сена, они давно бы уже исчезли с европейского континента. Быть может, Европа долее сохранит эту породу жвачных, чем Америка своих бизонов, которые еще недавно бродили там по травяным равнинам запада стадами в сорок и пятьдесят тысяч голов. Литовских зубров часто смешивают с древним диким быком (Bos urus); но это последнее животное, которое охотники страны встречали еще значительными стадами лет триста тому назад, теперь совершенно истреблено.

Литовцы, долго причислявшиеся к семье славян, с которыми они сходствуют многими чертами, занимали некогда, вместе со своими соплеменниками, пруссами и куронами, все прибрежье Балтийского моря, между Вислой и Западной Двиной. Они проникали далеко внутрь страны, как о том свидетельствуют многочисленные литовские названия мест, особенно в Витебской губернии, и одно из их племен, голядь, жило даже на берегах речки Поротвы, притока Москвы-реки, на западе от территории, где основался город Москва; может быть, оно было отделено от главной массы литовской нации колониями полочан. Полагают также, что смоленские кривичи произошли от смешения литовцев и славян, потому что имя их напоминает название главного литовского жреца, Криве-Кривейто. Большинство славянских писателей причисляют к литвинам также ятвягов или ядзвингов, занимавших страну по верхнему Неману и Западному Бугу, и которые были последовательно истреблены русскими и поляками: но остатки их, как говорят, существовали до шестнадцатого столетия. В окрестностях Скиделя, близ Гродно, и до сих пор еще некоторые жители говорят белорусским наречием, но с литовским произношением; они отличаются от других белоруссов смуглым цветом лица, черной одеждой и некоторыми особенностями нравов: в них видят потомков ятвягов, хотя литвины почти все белокуры. В Гродненской губернии некоторые названия деревень, например, Ятвязь, Ятвеск, напоминают о пребывании этого исчезнувшего, народца.

Впрочем, во время многочисленных войн и нашествий, опустошавших страну начиная с тринадцатого столетия, даже народ, давший свое имя Литве, легко мог исчезнуть, или по крайней мере совершенно слиться с победителями, как это случилось с некоторыми литовскими племенами, например, с поруссами и ятвягами. Осаждаемые одновременно с трех сторон более могущественными и более многочисленными народами, поляками, немцами и русскими, литовцы, повидимому, осуждены были на гибель или утрату национальной самобытности; тем не менее, они оказывали сопротивление, и если им пришлось отступить с трех сторон, на западе, на юге и на востоке, то, взамен того, они, кажется, оттеснили немного финские или чудские племена по направлению к северу. Кроме того, теснимые тевтонскими рыцарями, они должны были во многих местах слиться с белоруссами; обмен колонизации происходил в огромных лесах и обширных болотах страны. Смешение совершалось так полно, что литовские князья были принимаемы в русских городах как соотечественники. Везде, где происходило смешение племен, помеси приобретали славянский характер.

Однако, число литовцев, сохранивших первоначальную чистоту своего племени, возрастает с каждым годом. Опираясь на севере на своих единоплеменников—леттов или латышей, которые сгруппированы в сплоченную массу в числе около 1.100.000 душ, они занимают обширное пространство треугольной формы, западная оконечность которого прилегает к Балтийскому морю и которое ограничено с юго-восточной стороны неровным хребтом Виленской плоской возвышенности; на юге и юго-западе область литовского языка обнимает за пределами России собственно также несколько кусков территории в Царстве Польском и в Восточной Пруссии; общее число литвинов простирается ныне до двух миллионов душ.

Литовское население в 1863 году: в России: Губерния Ковенская—(жмуди 453.000; литвы 352.000) 805.000; губ. Виленская—210.000; губ. Гродненск. и Минская—67.000; губ. Волынская, Витебская и Могилевская—17.000. Итого—1.099.000 душ.

Литовцев в Польше—250.000 душ.

Литовцев в Пруссии—150.000 душ. Всего—1.499.000 душ.

Литовское население (вероятное) в 1879 г.—1.900.000 душ.

Вообще говоря, границы религий совпадают с границами рас или народностей: где католицизм перестает господствовать и где начинает преобладать православная вера, там литвины, смешанные с белоруссами по языку, которые, может быть, тоже литовцы по происхождению, уступают место русским славянам; там же, где берет верх протестантизм,—население в большинстве германское или латышское, ибо в Лифляндии, где живут летты или латыши, преобладало немецкое влияние, влияние лютеранских проповедников христианства; в Литве, напротив, преобладающее значение имели поляки, а след. католики.

Литвины, или летувининкаи, делятся на две различные национальные группы: литовцев в собственном смысле, которые населяют восточную часть территории в губерниях Ковенской и Виленской, и земалайев, самогитов или жмудинов, то-есть «людей, пришедших с моря», которые живут преимущественно в соседстве с прусской границей. Наречия литовцев и самогитов различаются, так же, как и обычаи их; но общие отличительные черты языка совершенно одинаковы у обеих групп. Из всех европейских языков литовский наиболее близок к санскритскому: он заключает большое число слов, гораздо менее удалившихся от арийского корня, нежели слова языков славянских, латинских или германских; сходство так велико, что ученые пробовали составлять санскритские фразы, которые были понятны крестьянам берегов Немана. Шлейхер, совершивший в 1852 году поездку по литовским землям для филологических исследований, составил хорошую грамматику этого любопытного языка, который по древности занимает первое место между арийскими языками Европы. Однако, литература литовская очень бедна: в ту эпоху, когда Литва была большим государством, она не имела писателей на национальном языке, а духовенство преследовало литовских бардов, или буртиников, распевавших традиционные песни. Один летописец шестнадцатого столетия упоминает об эпических поэмах, но они не сохранились в памяти крестьян: единственные большие поэмы, существующие в литовском языке,—это «Времена Года», сочиненные в восемнадцатом столетии некиим Доналейтисом; но песни, басни, идиллии довольно многочисленны, и все они свидетельствуют о глубоком поэтическом чувстве народа. В эпоху реформации образовалась в прусской Литве небольшая духовная литература и вскоре после того увеличилась несколькими сочинениями на литовском и латышском языках, написанными иезуитами. Что касается современной литературы, занимающейся вопросами нашего времени—вопросами политики, промышленности, науки или искусства, то можно сказать, что её почти не существует в литовском языке; несколько альманахов и единственный народный журнал в прусской Литве, книги духовного и диалектического содержания, кое-какие переводы—вот и вся сокровищница литовской литературы, с прибавкой грамматик, словарей и сборников песен. Для литовцев наречия их соседей служат языком цивилизации, дающим им умственное развитие.

Глубокая древность этого арийского наречия, который старше греческого, латинского, кельтского, германского и славянского языков, заставляет ученых думать, что народ, говорящий им, пришел в Европу ранее, чем другие представители арийского племени. Литовцы опередили русских в своем переселении в Европу: они занимают территорию, лежащую к западу от русских равнин; но естественно возникает вопрос, каким образом их поселение в стране могло произойти в эпоху, предшествовавшую прибытию германцев и кельтов, потомки которых населяют ныне области центральной и западной Европы, находящиеся к западу от Литвы. Эту кажущуюся аномалию в расселении наций, завладевших Европой, можно объяснить боковым оттеснением литовских поселенцев: живя в стороне от большой дороги народных переселений, которая проходит гораздо южнее водораздельных возвышенностей между бассейнами Днепра и Немана, защищенные, кроме того, обширными болотами и дремучими, почти непроходимыми лесами, охраняемые справа и слева морскими заливами и могучими реками, впадающими в эти заливы, литовцы могли пропускать мимо себя многочисленные народы во время их передвижений. Этому же уединенному положению литовского племени следует, без сомнения, приписать большую продолжительность их первобытной цивилизации и религиозного устройства. Тем не менее им часто приходилось с оружием в руках защищать свой уголок земли, и в этих случаях они оборонялись с той яростью, какую всегда выказывают мирные люди, потревоженные в своем спокойствии. Нужно заметить, что в наше время литовские губернии, Виленская и Ковенская, представляют, при рекрутских наборах, сравнительно наибольшее число уклоняющихся от исполнения воинской повинности.

Литовцы по большей части высокого роста и хорошо сложены, но не отличаются природной гибкостью и стройностью, свойственной славянам; между ними реже встретишь, чем между их соседями, русскими, плоские лица, придающие физиономии нечто монгольское. У них овальный облик, нос длинный и тонкий, губы тонкия, глаза голубые, кожа белая, а общими чертами типа они походят больше на германцев, нежели на славян; литовские женщины имеют много свежести, глаза у них кроткие, с трогательным выражением; между ними нередко можно встретить настоящих красавиц. Литовские крестьяне составляют совершенную противоположность полякам простотой своего костюма; они избегают ярких цветов, затейливых покроев, галунов и бахромок; одежда их, сероватого цвета, без всяких вышивок, свидетельствует о скромности их характера; они не стараются обратить на себя внимание, пощеголять нарядом. Мишле, сравнивая литвинов с поляками, «сынами солнца», называет их «сынами тени». Песни их, или дайнос, раскрывают их душу во всей её простоте и безъискусственности: они—тонкие наблюдатели, слегка насмешливые иногда, нежные, меланхолические, полные любви к природе. Этот добродушный народ, хотя он часто вынужден был воевать и хотя у него тоже были свои великие полководцы, не сохранил воспоминания ни об одном герое, не воспевает ни одного военного подвига, не хвастается ни одной одержанной победой, ни одной выигранной битвой: он ограничивается тем, что оплакивает павших на поле сражения; в этом отношении он, может быть, представляет единственный пример между европейскими народами. Литвины отличаются также от других наций континента тою деликатною осторожностью, целомудренною скромностью, с какою все его народные песни говорят о любви: впродолжении своих тринадцатилетних изысканий в Литве, филолог Реза не нашел в любовных песнях ни одного литовского стиха, который не был бы чист и целомудрен; нежность литвинов глубока, но она никогда не обнаруживается публично перед посторонними ни одним неуместным словом. Из всех европейских языков литовский, в котором нет увеличительных имен, самый богатый по обилию имен уменьшительных и ласкательных; он более богат ими, чем испанский или итальянский, богаче даже, чем русский, и может умножать их почти до бесконечности, применяя их к глаголам и наречиям так же свободно, как к прилагательным и существительным. Уменьшительные-ласкательные придают особенный характер песням литвинов; но эти поэмы в то же время наполнены словами и формами, выражающими печаль, грусть, иногда даже отчаяние: значительная часть их оригинальной литературы состоит из так называемых raudas, то-есть из траурных или прощальных песен, и из похоронных ламентаций, подобных voceri корсиканцев, но без резких проявлений чувства, которые примешиваются к горести у жителей юга. Поэзия литовцев проникнута грустью, словно поэзия умирающего народа. Но она возрождается под другой формой в польской литературе. Мицкевич был литвин.

Если бы относительное достоинство данной нации в общечеловеческой семье измерялось красотой её языка, то самогитов и литвинов следовало бы поставить на первое место между народами Европы; но обитатели при-неманских лесов, испытавшие продолжительное угнетение, не могут сравнивать свою долю влияния с тою, какую оказали на общечеловеческое развитие другие цивилизованные народы континента. До Мицкевича, можно было с удивлением спросить, каким образом народ, одаренный тонким, наблюдательным умом, богатым воображением и поэтическим чувством, народ, состоящий из людей, по выражению Канта, «верных, прямодушных, сильных сознанием своего личного достоинства», не произвел ни одного выдающагося гения в мире мысли. Причина та, что этому маленькому народу, окруженному врагами, а потом покоренному ими, недоставало доверия к собственным силам; он не имел даже сознания своего национального существования. Его древняя религиозная организация, сохранившаяся до конца четырнадцатого столетия, свидетельствует о замечательном духе повиновения. Разделенные на многочисленные роды или племена, литовцы, однако, имели духовного главу, верховного жреца, который установлял для всех религиозные обряды и догматы. Этот литовский «папа», или Криве-Кривейто, о котором рассказывает немецкий летописец Петр Дусбург, жил в священном лесу Ромове, на территории прусской Литвы; окруженный жрецами-певцами, или вайделотами, которые разделялись на несколько степеней, образуя иерархическую лестницу, он никогда не показывался простым мирянам и сообщался с народом не иначе, как через посредство послов или вестников, снабженных знаками отличия, при виде которых все падали ниц. Прогнанный тевтонскими рыцарями, ромовский папа удалился сначала в леса близ слияния Немана и Дубисы, ниже того места, где ныне находится город Ковно, потом в Вильно, в место, которое до сих почитается христианами как священное. Еще в прошлом столетии в некоторых домах можно было встретить домашних ужей—священных животных, которые по утрам лакали молоко из одной чашки с детьми.

Народ дровосеков, восчиков и земледельцев, крепко привязанный к старине, литовцы охотно покоряются судьбе и не стараются заранее устроить ее по своей воле. В четырнадцатом веке они дали Польше королевскую династию, но только затем, чтобы мало-по-малу отдаться во власть своих союзников: они принимали ксендзов, которых им посылали поляки, и сделались католиками, хотя не без сопротивления; приняли также помещиков и сделались крепостными. Земельная собственность перешла почти вся в руки дворян, пришедших с юга; при молчании порабощенного народа, можно было долгое время думать, что Литва составляет нераздельную часть Польского государства не только по её политическим границам, но также по самому характеру нации. Флегма литвинов вошла в пословицу: никакой другой народ не покоряется превратностям жизни с таким невозмутимым спокойствием. Многие из них, достигнув сорокалетнего или пятидесятилетнего возраста, слагают с себя все заботы по дому и хозяйству, уступая свое имущество либо сыну, либо зятю, и таким образом становятся гостями, быв прежде полными хозяевами. Еще во второй половине шестнадцатого столетия литовцы, осужденные на смерть, вешали себя собственными руками.

Кроме литовцев, в состав населения трех северо-западных губерний: Ковенской, Виленской и Гродненской входят еще следующие национальности: немцы и латыши—в соседстве балтийского поморья и Западной Двины; поляки—преимущественно в Виленской губернии; русские различных наименований—белоруссы, черноруссы и малоруссы; евреи, сгруппированные в городах, словно в ульях, откуда они беспрестанно ходят на поиски добычи в окружающие деревни; наконец, несколько общин татар, по ремеслу кожевников и торговцев, сохранивших магометанские обычаи, но говорящих польским языком. По странному контрасту, в то время, как татары позабыли свой родной язык и усвоили польский, живущие в Литве евреи-караимы и теперь еще говорят языком крымских татар. Это явление объясняется тем, что и те, и другие пришли в край или были приведены пленниками во времена литовскаго владычества, при чем татары вступили по большей части, как воины, в ряды дворянства и естественно должны были ополячиться, вследствие постоянного соприкосновения со своими польскими товарищами, тогда как караимы, напротив, ничего не изменили в своих патриархальных нравах и в своих привычках по части мелкой торговли.

В настоящее время самые цивилизованные из литовцев—самогиты или жмудины, то-есть та именно отрасль литовского племени, которой некогда всего более пришлось вытерпеть от завоеваний, войн и угнетения. Поля их лучше обработаны, дома просторнее и опрятнее, чем у литвинов внутренней части страны. Впрочем, экономический переворот, совпадающий с насильственной политической переменой, совершился в Литве, как и в Царстве Польском, с того времени, как польские землевладельцы края принуждены были уступить, за известный выкуп, крестьянам, почти исключительно литовцам и русским, часть своих имений. Положение литовских земледельцев, уже плачевное при польском господстве, еще более ухудшилось с той поры, как Екатерина II, после раздела Польши, желая примирить с новым порядком вещей дворянство русское и польское, стала раздавать ему земли, еще принадлежавшие государству: так, например, она подарила одному любимцу пространство, обнимающие два нынешних уезда, Россиенский и Шавельский, с 13.000 крестьян. После восстания 1863 года, правительство издало закон об обязательном выкупе крестьянских земель, который, однако, должен был быть произведен на условиях различных, смотря по уездам и категориям лиц. В Ковенской губернии, на 356.000 крестьян, 105.000, принадлежащих к классу бывших дворовых людей и т. д., не получили ни клочка земли, а другим даны были земельные участки величиной от полдесятины до десятины с небольшим. Что касается арендаторов, или чиншевиков, между которыми мелкие дворяне из поляков и католиков очень многочисленны, то они не получили в собственность обработываемую ими землю; и многие из них, не будучи в состоянии вносить арендную плату, увеличенную помещиками, принуждены были добровольно или против воли покинуть земли, которые их предки занимали в течение нескольких поколений. Таким образом католический элемент, уже ослабленный упразднением греко-униатской церкви, в значительной степени утратил свою важность в Литве. Кроме того, переход крестьян-униатов в православие был облегчен, в Виленской губернии, одним курьезным обычаем, который, так сказать, сообщает земле религию её владельца. На еврейской земле христианин не работает в день шабата; а на земле, принадлежащей христианину, еврей должен соблюдать христианские праздники. А так как почти все земли «русския», то праздники и религиозные церемонии—тоже «русские» для всякого, возделывающего эти земли, какова бы ни была его собственная вера. Но в целом, несмотря на разорение отдельных лиц или даже целого класса, общее улучшение материального быта очевидно. Сделавшись, в свою очередь, собственниками земли, бывшие крепостные изменились во многих отношениях; теперь им уже не приходится повторять старинную поговорку: «помещики—и пастухи, и волки!» Более гордые, более независимые, менее приверженные к рутине, они изменяют приемы ведения хозяйства, даже в бедной Витебской губернии, где почва очень неплодородна; благодаря этому, урожайность полей стала значительнее, чем была прежде. Но литовская нация к труду земледельческому еще не прибавила труда промышленного. Города Литвы относительно немногочисленны, немноголюдны, и не литовцы занимаются в них ремеслами и торговлей.

Следуя по течению Западного Буга, на правом его берегу, принадлежащем к Гродненской губернии, первый город, который мы встречаем, при слиянии р. Мухавца, есть древнее русское поселение Берестье, известное ныне под именем Бреста-Литовского, или просто Бреста (по-польски Бржесць). Это—один из укрепленных пунктов польского четырехугольника крепостей, второй по важности: но вместе с тем это—значительный торговый город и одна из первоклассных станций в сети русских железных дорог. Евреи, очень многочисленные, основали здесь академию или высшую школу, которая некогда славилась на всем Востоке; здесь же была резиденция армянских епископов. Брест—город исторический. Впродолжении веков он был оспариваем друг у друга русскими, поляками, литовцами, рыцарями Тевтонского ордена; в 1563 году протестанты напечатали в этом городе первую библию на польском языке; в 1506 году церковный собор провозгласил соединение (унию) западно-русской церкви с римской. К северо-востоку от Бреста, близ многолюдного города Кобрина, Суворов одержал в 1794 году большую победу над поляками.

Белосток (по-польски Бялысток), наиболее польский из всех городов Литвы, находится в бассейне Нарева, недалеко от границы «Привислинского края»; подобно Бресту, он ведет значительную торговлю, и многие промышленные заведения, между которыми главное место занимают суконные фабрики, устроены в самом Белостоке и в окрестных деревнях (в 1890 г. всего около 150 фабричных заведений, с производством на 2 с половиной миллиона руб., при 4.000 рабочих; в том числе 54 суконных фабрики). Между городами верхнего бассейна Немана, лежащими в районе русского населения, два принадлежат к Минской губернии—Несвиж и Новогрудок. Несвиж, бывший главный город княжества Радзивил, служил в шестнадцатом столетии центром протестантской и социнианской пропаганды; Новогрудок, или Новгород Литовский, родина Мицкевича, построенный на холме, окруженном болотами, был некогда одним из главных городов Черной Руси: здесь получило начало Литовское государство и была резиденция князей до перенесения столицы сначала в Троки, затем в Вильно. Эти города, так же, как Слоним и Волковыск, в Гродненской губернии, не представляют промышленной важности, как Белосток; но Гродно, губернский город, имеет несколько мануфактур. Гродно состоит по большей части из невзрачных лачуг и низеньких домиков, среди которых там и сям высятся большие здания, казармы или дворцы. Гродно, древний Городня, расположенный на правом берегу Немана, по дороге из Варшавы в Вильно,—один из тех городов, имена которых всего чаще упоминаются в истории Польши и Литвы: с 1673 года здесь собирался каждый третий польский сейм, и один из этих сеймов, созванный в чрезвычайное собрание в 1793 году, принужден был подписаться под актом о разделе отечества; здесь же последний король, Станислав-Август, сложил с себя корону в 1795 году. Недалеко от Гродно находятся Друскеникские минеральные воды, привлекающие каждое лето большое число посетителей. Один из кварталов Гродно населен татарами-магометанами; но главная община этих восточных людей основалась в Соколке, на полдороге из Белостока в Гродно. В Новогрудке их тоже насчитывается несколько сот душ.

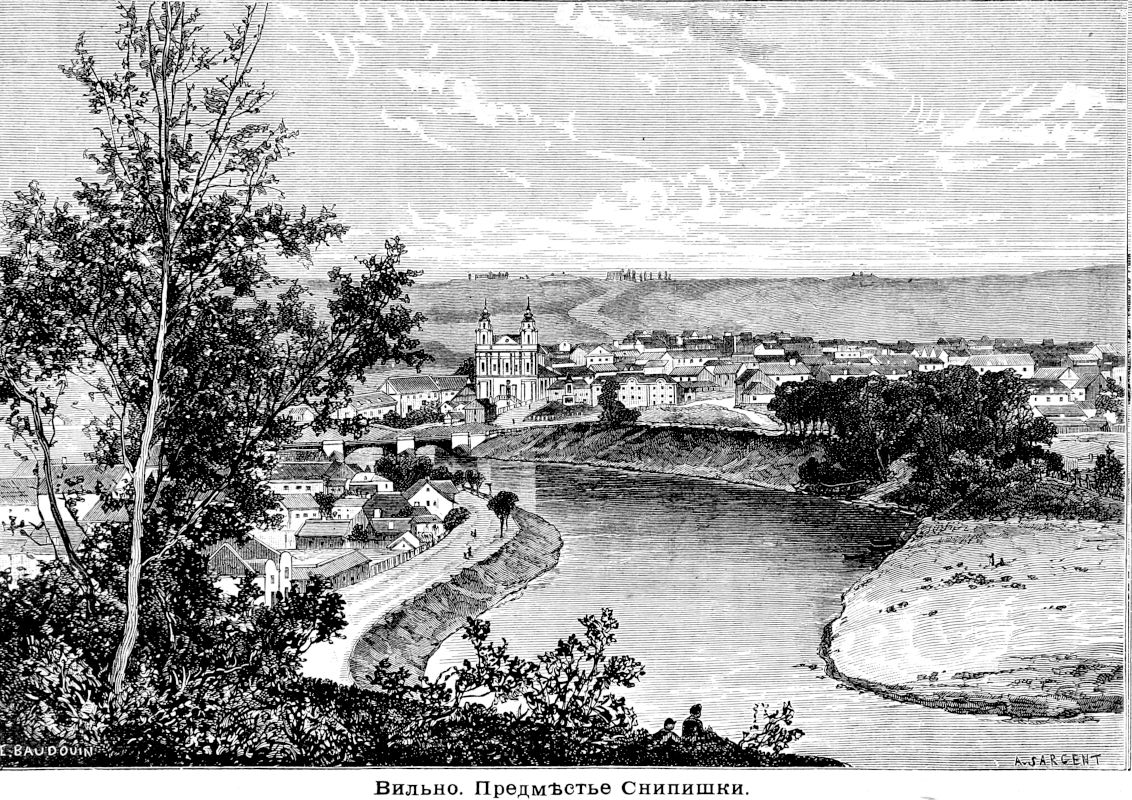

Главный город Литвы, бывший некогда её столицей и княжеской резиденцией, Вильно или Вильна (Vilniuya по-литовски), также лежит в бассейне Немана, но не на главной реке, а на притоке её, Вилии. В ту эпоху, когда началась история страны, Вильно был священным местом языческого населения: там возвышался храм Перкуна, бога молнии, чтимого древними литовцами так же, как Тор был чтим скандинавами, и на том самом месте, где стояло святилище языческого культа, великий князь Ягелло воздвиг новый алтарь, посвященный христианскому Богу; кафедральный собор, основанный этим князем и после того несколько раз реставрированный, до сих пор остается замечательнейшим зданием Вильно. Исторические замки бывшей столицы Литвы, воспеваемые польскими поэтами, лежат в развалинах со времени занятия её Москвою в половине семнадцатого столетия; осталась только одна башня верхнего замка, на которую всходят, чтобы полюбоваться видом города, его двух холмов и окружающей местности. Нижний город заключает в себе много других общественных памятников, храмов, дворцов, отелей; там есть также татарская мечеть. Вильно, имевший не менее 100.000 жителей в шестнадцатом столетии, до окончательного соединения Литвы с Польшей, был одним из центров образованности в Белой Руси; с 1525 года там существовала типография, долго пользовавшаяся большой славой,—первая, которая печатала кириллицею на русской территории. До прибытия в край иезуитов, Вильно был также одним из главных очагов протестантизма в Литве. Для евреев этот город и теперь еще есть нечто в роде столицы, хотя в Варшаве и Бердичеве число их значительно больше. Число еврейских книг, напечатанных в Вильно в 1871 году: на древне-еврейском и раввинском языках—63; на немецко-еврейском и на других языках—68; всего 131. Виленский исторический музей все еще один из самых замечательных в России, хотя из него взяты, по политическим соображениям, все предметы, относящиеся к польской эпохе. Вильно имеет отдел географического общества, но он лишился университета, который был преобразован из академии основанной иезуитами, и процветал в начале нынешнего столетия. Виленский университет был упразднен в 1832 году, после польского восстания, и большая часть его книг и научных коллекций была конфискована в пользу университетов Петербургского, Киевского и других учебных заведений.

На северо-востоке от Вильно петербурго-варшавская железная дорога проходит мимо значительного города Свенцяны; на юго-западе, недалеко от места раздвоения двух железнодорожных линий, варшавской и кенигсбергской, находится местечко Новые Троки, замечательное тем, что оно построено среди озера, и главная улица его тянется извилистой линией вдоль острова, который соединен с твердой землей двумя мостами. Неподалеку от этого островного городка, главного местопребывания евреев-караимов, переселившихся с Таврического полуострова, видны развалины одного из исторических замков Литвы. Река Вилия, текущая на северо-западе в извилистой долине, проходит подле Кернова, который был главным городом Литовского княжества до перенесения столицы в Вильно, и куда удалился верховный литовский жрец Криве-Кривейто, когда он принужден был бежать из этого последнего города. Далее река принимает в себя приток Свента (то-есть «Святую» реку), питаемый водами нескольких сотен маленьких озер и который омывает набережные важного города Вилькомира; затем Вилия, усиленная впадающими в нее водами, спускается на юг к Неману.

Ковно, Кауне литовцев, губернский город, как и Вильно, стоит при соединения двух рек и в недалеком расстоянии выше слияния другой реки, Невяжи или Невежи. Таким образом, несколько речных долин сходятся у Ковно и дают ему значительную важность в торговом отношении: кроме того, соседство колена Немана, который недалеко от этого города вдруг переменяет направление, способствовало тому, что Ковно сделался местом пересечения дорог. Благодаря этим выгодам географического положения, Ковно уже в четырнадцатом веке был сборным местом для купцов немецких и даже английских; спустя два столетия он сделался главным складочным пунктом Литвы, в особенности по торговле хлебом, и соперничал по важности с Кролевцом (Кенигсбергом). После войны эта торговля пришла в упадок, и теперь видны только развалины прежних факторий; в 1817 г. в городе было всего только около 200 домов, но с той поры он опять мало-по-малу поднялся. Более половины населения этого торгового города состоит из евреев: синагоги там так же многочисленны, как церкви в каком-нибудь итальянском городе. В Самогитии, или западной Литве, есть также несколько довольно-многолюдных городов, каковы: Россиены, который некогда тоже был столицей Литовского княжества, Поневеж, Шавли, Тельши.

Западная Двина, берущая свое начало на Алаунской возвышенности, неподалеку от истоков Волги, из маленького озера Двинца, в Осташковском уезде Тверской губернии, принимает в себя различные речки, текущие из уездов Торопецкого, Псковской, и Бельского и Поречского, Смоленской губернии. По вступлении в пределы Витебской губернии, она проходит сначала через город Велиж, где является уже судоходной рекой; затем, имея уже около 50 сажен в ширину, принимает в себя речку Витьбу, перед старинным городом Витебском, который стоит на том самом месте, где в древности горел священный огонь, и имя которого упоминается впервые в летописях одиннадцатого столетия; впоследствии он получил известность как резиденция независимых князей и по своим торговым сношениям с ганзейскими городами. В настоящее время Витебск ведет некоторую торговлю земледельческими произведениями, хотя окружающая его местность принадлежит к числу самых неплодородных и самых бедных во всей Российской Империи. Прежде наиболее важным и оживленным городом этой страны был Полоцк, лежащий ниже, на Двине, при впадении в нее Полоты. Этот древний город, столица славян кривичей, соперник Киева и Новгорода, долгое время сохранял свою независимость, в тринадцатом столетии, включенный в состав Литовского княжества, он не утратил своего важного значения и постоянно был предметом спора между Литвой, Польшей и Москвой; как союзник Ганзы, он сделался одним из передовых складочных рынков Любека и Висби во внутренней России: самые значительные торговые обороты он производил с Ригой. Во второй половине восемнадцатого столетия иезуиты, изгнанные из других европейских государств, избрали Полоцк столицей своего ордена, и здесь имел пребывание их генерал; основанная ими академия пользовалась университетскими привилегиями.

Ниже Полоцка следуют: торговый город Дисна, построенный на длинном полуострове, образуемом слиянием реки того же имени с Двиной, и Дрисса, расположенный также при слиянии реки, притока Двины, и уже в пределах Литовского края. Естественным центром этой страны можно считать город Двинск (прежде Динабург), который господствует над средним течением Западной Двины и стоит на месте пересечения железных дорог из Варшавы в Петербург, из Риги и Либавы в Москву и Самару. Рыцари-меченосцы построили тут крепкий замок в конце тринадцатого столетия; затем король польский Стефан Баторий воздвиг в 1582 году крепость верстах в 20 выше этого замка. В настоящее время Двинская крепость, расположенная на правом берегу Двины,—один из важнейших стратегических пунктов западной России. К югу от Двинска расположен уездный город Ковенской губернии Ново-Александровск, главное населенное место области небольших озер и прудов; тогда как на севере и на северо-востоке, в области плоских возвышенностей, находятся уездные города Витебской губернии: Невель, Себеж, Люцин, Режица (по-немецки Rositten). Уезды Двинский, Люцинский и Режицкий населены преимущественно латышами: они составляли польскую Ливонию или Инфлянты. Латыши этой страны отличаются от латышей балтийских провинций вероисповеданием: они католики. После разгрома тевтонских рыцарей, инфлянтские латыши восстановили у себя языческую веру. В семнадцатом столетии иезуиты снова окрестили их в христианскую веру.

Города Литвы и верхних бассейнов Западной Двины и Немана, имеющие свыше 5.000 жителей:

Ковенская губерния: Ковно (1897 г.)—75.390; Шавли—20.488; Вилькомир—13.856; Поневеж—12.987; Россиены—7.593; Тельши—6.160; Ново-Александровск—7.722 ж.

Виленская губерния: Вильно (1897 г.)—158.876; Вилейка—6.032; Лида—8.759; Свенцяны—6.264; Дисна—11.539; Ошмяны—6.549 ж.

Гродненская губерния: Гродно (1897 г.)—47.613; Брест-Литовск—47.757; Белосток—63.927; Бельск—7.160; Волковыск—7.435; Кобрин—10.436; Пружаны—7.714: Слоним—16.176; Сокольск—6.752 ж.

Витебская губерния: Витебск (1897 г.)—66.143; Двинск—72.636; Велиж—12.629; Полоцк—20.705; Режица—10.868; Невель—10.260; Леполь—6.192 жит.