VI. Бассейны Днепра и Днестра.

Белоруссия, Малороссия и Новороссийский край.

Почти две трети обширной холмистой равнины, связывающей Россию с западной Европой, принадлежат к покатости Черного моря. Могучий Днепр (третья река Европы по обилию своей жидкой массы) и Днестр (также значительная река)—две главные водные артерии этой покатости Понта Эвксинского, которая прежде составляла часть великого княжества Литовского и которая ныне почти целиком занята русскими различного происхождения. Здесь расположены страны, куда проник из Византии первый луч света; здесь началась, тысячу двести лет спустя, история русского народа, и здесь был долгое время центр тяжести восточно-славянского мира. До тех пор, пока нации, населяющие страны по берегам Средиземного моря, играли первенствующую роль в развитии цивилизованного человечества, их притягательная сила должна была давать в России культурное главенство той покатости, которая обращена к Черному морю. Когда же, напротив, океаническая сторона европейского континента получила более важное значение, чем страны, прилегающие к Средиземному морю, то Россия тоже должна была переместить свой исторический центр, и главный поток государственной жизни направился к Финскому заливу. Тем не менее, бассейны Днепра и Днестра, которых население, а также промышленность и торговля не переставали возростать, остаются одною из важнейших частей Империи. Если Петербург стоит лицом к западной Европе, то Одесса видит вдали образующийся над водами мираж Константинополя и Эгейского моря.

Пространство и население двенадцати губерний, пределы которых совпадают приблизительно с границами бассейнов Днепра и Днестра:

| Название губерний | Пространство без значительных внутренних вод, в кв. верстах | Население по переписи 1897 г. | Среднее число жителей на одну квадратную версту |

| Смоленская | 49.212,2 | 1.551.068 | 31,5 |

| Могилевская | 42.134.6 | 1.708.041 | 40,5 |

| Минская | 80.152,3 | 2.156.123 | 26,9 |

| Волынская | 63.036,8 | 2.997.902 | 47,6 |

| Черниговская | 46.013,3 | 2.321.900 | 50,4 |

| Курская | 40.821,1 | 2.396.577 | 58,7 |

| Киевская | 44.777,9 | 3.576.125 | 79,6 |

| Полтавская | 43.844 | 2.794.727 | 63,7 |

| Екатеринославская | 55.705,5 | 2.112.651 | 94,1 |

| Херсонская | 62 213,2 | 2.732.832 | 43,9 |

| Подольская | 36.921,7 | 3.031.513 | 82,1 |

| Бессарабская | 39.014,9 | 1.933.436 | 49,6 |

Эта обширная область юго-западной России, в два раза превосходящая по величине Францию, не имеет гор на всем своем протяжении; раввины её расстилаются на значительных пространствах, от одного горизонта до другого, с однообразием поверхности моря. В северной полосе Днепровского бассейна, на равном расстоянии от двух морей, Балтийского и Черного, поверхность края представляет наибольшую правильность; высокие холмы показываются только в южной части страны, около среднего течения Днестра и Днепра. На северо-востоке от Карпатов и от низменности, где берет начало Днестр, Тарнопольская и Кременецкая плоская возвышенность продолжается хребтом меловых холмов, которому Эйхвальд дал название Авратынских гор и который там и сям разрезан, вследствие сотрясений почвы и размывов вод, на горделивые кручи, украшенные зеленью окружающих лесов. Другие холмы, принадлежащие к тому же хребту, но недостигающие значительной высоты, поднимаются близ Проскурова, к северу от Каменец-Подольска: эта цепь небольших гор, откуда Южный Буг получает свои первые воды, превосходит по высоте Валдайскую сплошную возвышенность некоторыми из своих вершин. Вот высшие её точки:

Кременецкий замок—399 метров (1.328 футов) (по Семенову); Александровская гора, близ Проскурова,—360 метр. (1.185 фут.) (по Шмидту); Авратынские горы, близ Авратына,—335 метр. (1.100 фут.) (по Шмидту).

Этот гранитный хребет постепенно понижается к востоку и к юго-востоку, но он имеет очень большое протяжение в ширину. Можно проследить гряды этой полосы кристаллических горных пород почти на всем пространстве, разделяющем, на юге от Житомира, Буг и верхний Днепр; затем, по пересечении этой последней рекой, она приближается к Азовскому морю, от которого отделена только узкой полосой моласса; кривая, описываемая Днепром в восточном направлении, огибает именно выступ этих горных пород, который воды, повидимому, не в состоянии были разрушить. К востоку от Житомира, этот гранитный пояс, общая длина которого не менее 750 верст (800 кил.), не показывается более на поверхности земли: геологи могут изучать его только местами, преимущественно в разрезах, где рыхлая почва была размыта проточными водами.

Рельеф поверхности, конечно, имеет огромную важность для распределения растений и животных, так же, как и для истории населения; но состав почвы представляет еще более важное значение, и этот-то фактор, без сомнения, всего более влиял на исторические судьбы жителей. Большая часть бассейнов Днестра, Днепра и их притоков принадлежит к так называемой черноземной полосе. По обе стороны границы этой полосы во всем заметна резкая разница: и в физическом складе страны, и в её экономических условиях. На севере простирается область эрратических камней, обширных лесов, озер, болот; на юге залегает чернозем, где деревья встречаются только в виде искусственных насаждений, разводимых человеком, и где природная растительность состояла исключительно из крупных трав.

В своем нормальном составе черная земля, или чернозем, состоит из песку на три-четверти или четыре-пятых и содержит, кроме аммиака, натра, кали, фосфорной кислоты, значительную долю органических веществ—около одной десятой в верхних слоях; в некоторых местах, как, например, в Полтавской губернии, пропорция органических веществ еще гораздо больше: она достигает там 17 процентов. В глубинах почвы количество перегноя меньше; оно уменьшается постепенно до 5 процентов. Это различное содержание перегнивших органических веществ объясняют тем обстоятельством, что при меньшей толщине перегнойной земли растения не могли бы развиваться с достаточной силой: растительность становилась все более и более деятельной по мере того, как возрастала мощность питающего слоя. Как утверждал уже французский путешественник Гюо и как окончательно доказал впоследствии ботаник Рупрехт, чернозем образовался всецело вследствие разложения трав: нигде в черноземной полосе не найдено пресноводных или морских раковин, которые позволяли бы объяснить отложение её аллювиального слоя действием вод моря или озер. Отсутствуя почти везде вдоль рек и озер, там где почва недавнего образования, чернозем покрывает только плоские возвышенности и холмы. Вокруг Седнева, недалеко от Чернигова, возвышается около восьмисот могильных курганов, состоящих из чистого песку; но на поверхности они покрыты слоем черной земли от 6 до 8 дюймов; по преданию, эти бугры относятся к эпохе разрушения Чернигова полчищами Батыя, в 1239 году; но раскопки доказали, что они древнее по крайней мере на три столетия; таким образом выходит, что потребовалось более девятисот лет для того, чтобы образовать на курганах этот тоненький слой растительной земли. Допуская подобное же нарощение чернозема для растительности равнины, нужно заключить, что потребовалось от 3.600 до 6.000 лет для того, чтобы травы окружающих степных пространств могли отложить слои чернозема толщиною от 3/4 до 2-х слишком аршин. Какова бы ни была степень верности этого вычисления, несомненно то, что чернозем ясно ограничен на юге и на востоке древним морским дном, а в соседстве Азовского моря и Понта Эвксинского многие признаки явственно указывают на тот факт, что толщина черноземного слоя прямо пропорциональна высоте почвы над уровнем морских волн. Разложившийся растительный перегной тем толще, чем большее число веков протекло со времени поднятия бывших берегов. На юго-востоке и на востоке, берега степей, которые некогда были затопляемы водами Каспийскаго моря, обозначают окраину чернозема; во многих местах они могут даже служить указателями высоты, до которой доходило море. Наконец, с северной стороны, как мы видели, границы черноземной полосы точно совпадают с пределами области озер и болот, где некогда странствовали льды, роняя там и сям глыбы гранита, свалившиеся с гор Финляндии. Таким образом, в своей совокупности пояс чернозема простирается от юго-запада на северо-восток, как перешеек между Карпатскими горами и Уральским хребтом, и этим-то поясом западная Европа соединялась прежде с Азией: Рупрехт справедливо называет его «черноземным континентом». На севере несколько небольших островов черноземной почвы рассеяно за пределами этого материка, в губерниях Вятской, Казанской, Владимирской, Черниговской.

Этот черноземный континент простирается почти на целой трети поверхности Европейской России и обнимает пространство, исчисляемое приблизительно в 87 миллионов десятин. Кроме того, чернозем существует в Молдавии, в Венгрии и особенно в Банате; но нигде он не встречается на столь обширных пространствах и столь толстыми слоями, как в бассейне Днепра. Химик Герман сравнивает эти залежи черной земли, в отношении экономической важности, с пластами каменного угля, которыми обладает Англия; но эти слои плодородной почвы представляют то преимущество, что они находятся на поверхности: их нет надобности искать в глубинах земли, как каменный уголь. Вычисляя количество удобрений, какое потребовалось бы для того, чтобы доставить черноземной почве количество азота, равное тому, какое она содержит, находим, что расход на этот предмет составил бы по малой мере шесть миллиардов рублей. При том, нужно бы было беспрестанно возобновлять это удобрение, и еще неизвестно, сообщило ли бы оно земле ту степень рыхлости, которая делает ее во многих местностях столь удобной к обработке.

Нет сомнения, что успехи земледельческой промышленности мало-по-малу придадут черноземным пространствам вид громадного возделанного поля. Черноземные степи, конечно, навсегда сохранят красоту пейзажа, которую дает обширный кругозор, но они утратят ту восхитительную прелесть, которую находишь в безъискусственной природе, бродя, куда глаза глядят. В этих степях, так же, как в луговых равнинах или «прериях» Дальнего Запада (Far West) Северной Америки, можно идти во все стороны, среди трав, достигающих такой высоты, что цветы, колосья и хохолки качаются вровень с головой путника; среди этой беспредельной травяной равнины, путнику кажется иногда, что он заблудился в зелени, которая от ветра волнуется словно поверхность вод. Произведения народной поэзии рассказывают нам, какую радость испытывал казак, когда он скакал на своем коне по этому морю травы, руководимый в направлении дороги каким-нибудь бугром, рисующимся вдали на краю горизонта, или, как моряк, течением солнца или движением звезд.

По направлению от севера к югу вид степей изменяется постепенно, по мере того, как уменьшается толщина слоя растительной земли и как пласты глинистые, гранитные или известковые подходят ближе к поверхности почвы. Травянистые равнины, которые весною одеваются богатейшей растительностью и которые человек может преобразовать в пахатныя земли или в лесные насаждения, сменяются полями, где почва в естественном состоянии покрыта лишь мелким кустарником да грубой травой; далее следуют равнины, совершенно голые на обширных пространствах, и где земледелец пробует бороться против бесплодия почвы только в соседстве больших городов или в сырых лощинах. Красивые, разрисованные дома, окруженные вишнями и сливами, сменяются низенькими серыми мазанками, часто неимеющими даже сада: ростущие кое-где чахлые тополи только свидетельствуют о трудностях борьбы человека со скупой природой, но очень мало изменяют печальный, в высшей степени монотонный вид страны. Эти степи скорее походят на пустыню, и их никоим образом не следует смешивать, как это часто делали по незнанию, с теми цветущими степями, откуда получают часть пищевых продуктов народы Европы. Деревья с трудом ростут в этой малоплодородной области. Каждый город заботится о том, чтобы создать у себя дорогостоющий общественный сад, где бы население, лишенное настоящих лесов, могло пользоваться некоторым подобием свежести и находить хоть какую-нибудь тень в жаркие летние дни. Каждый владелец хутора, в окресностях Одессы, старается украсить свой сад деревьями, которые напоминали бы ему сельскую природу; но все искусство садовников едва успевает вызвать к жизни болезненные, чахлые стволы, с редкой листвой и заранее обреченные на гибель по прошествии каких-нибудь двадцати или тридцати лет: иногда случается, что вся зелень исчезает в несколько часов, пожираемая тучами саранчи, которые, застилая небо, порождают сумерки среди белого дня, и прибытие которых возвещается гулом, подобным раскатам отдаленного грома.

Травяные степи, которые ожидаешь увидеть пустынными и безжизненными, оказываются, напротив, оживленными фауной одною из самых богатых, если не по числу видов, то, по крайней мере, по числу неделимых: при выходе из темного леса, эти ярко освещенные пространства представляются шумной, полной жизни пустынею. Зубры, буйволы, кабаны, дикия лошади и другие животные, о которых рассказывают Блез-де-Вижерен и Боплан, исчезли из малороссийских степей, но почва их и теперь сплошь изрыта подземными галлереями, где живут суслики (Cytillus vulgaris илп Spermatophilus), или овражки, которые служат добычей всем местным охотникам—волку, дикой собаке, в особенности же человеку, но число которых значительно убавилось с той поры, как голова их оценена. Многочисленные стаи птиц-рыболовов, цапель, аистов и красных гусей, уток и чаек, разгуливают в болотах или плавают в озерах и прудах; жаворонки и другие певчия птицы летают среди трав и кустарника, как в лесах и на паровых, незасеянных полях западной Европы; орлы, коршуны и другие крылатые хищники сидят на верстовых столбах и не улетают даже при проходе или проезде людей. Красивые разноцветные бабочки летают мириадами по бесконечному лугу, испещренному цветами, с которых массы пчел собирают обильную дань. Днепровские и донские степи особенно славятся своим пчеловодством. До тех пор, пока почва Украйны не подвергалась обработке, этот край, может быть, более всякой другой страны в мире заслуживал названия земли, «текущей медом»: в то время мед находили там не только в дуплах деревьев, но также в ямах и углублениях почвы, всего чаще в крутых берегах рек и оврагов. Как суслики и почти все другие степные животные, не исключая и самого человека, пчела в этих странах сделалась троглодитом, пещерным жителем, благодаря свойству почвы. В искусственных пчельниках пчел на зиму помещают в большие омшаники, вырытые под землей.

В южной полосе России, украинцы очень искусны в задерживании вод для поения домашних животных и орошения полей; но они утилизируют таким образом только ручьи и маленькия речки, не умея извлекать пользу из воды больших рек. Нет сомнения, что в необходимой влажности не будет недостатка, когда человек научится брать ее из верхних бассейнов, удалять из низменных местностей, где она пребывает в виде стоячих вод, портя атмосферу своими вредными болотистыми испарениями, и переливать ее в сухия, лишенные влаги, местности. Почти все Полесье, верхний бассейн реки Припеть, одного из главных притоков Днепра, есть одна из таких областей, полуозерных, полуобсохших, которые перестали быть озерами в собственном смысле, но не сделались еще настоящей твердой землей, и которые труд человека может преобразовать в необычайно плодородные поля, когда он избавит их от чрезмерного излишка воды. Эта страна представляет настоящий лабиринт озер, болот, топей, торфяников, лесов и выступивших из-под воды порогов, который известен под общим именем Пинских болот. Задерживаемые с южной стороны естественной преградой, образуемой гранитными кряжами Волыни, воды не могли стекать беспрепятственно в бассейн Днепра, а скопились среди низменных пространств, где они прежде образовывали одно большое озеро, превратившееся с течением времени в медленно текущие реки, берегов которых невозможно различить на обширном протяжении, покрытом камышами и водяными растениями. Эти реки еще не достигли той фазы развития, чтобы создать себе независимое, обособленное существование: почти тотчас по выходе из своей верхней долины, Припеть делится между болотами и островами на бесчисленное множество рукавов разной величины, которые взаимно переплетаются, теряются, снова встречаются и, наконец, впадают в болотистое озеро Любяж. Ниже этого озера река опять делится на такое множество потоков, что теряет даже свое имя, которое получает снова только верстах в ста ниже, при слиянии с Ясельдой. Так как почти все реки, общей артерией которых служит Припеть, соединяются в одном и том же бассейне, на небольшом расстоянии одна от другой, и одновременно выходят из берегов после больших дождей, то страна часто бывает затоплена на необозримое пространство. В этой области, частию покрытой водою, животное царство представляет особенный характер. Пиявки, живущие в болотах, составляли один из главных предметов отпускной торговли края до суровой зимы 1840 г., когда почти все они погибли от сильных морозов; бобр и речная выдра исчезли с начала XIX столетия. Говорят, что заяц Пинских болот отличается от зайцев окружающих равнин: шерсть у него имеет слегка синеватый оттенок. Что касается человека, то легко представить себе, в какой сильной степени его образ жизни видоизменяется под влиянием этих затопляемых земель, где он часто бывает принужден, спасаясь от наводнения, искать убежища на каком-нибудь возвышенном бугре и жить там в обществе лесных зверей. Различные болезни, происходящие от вредных испарений или миазмов, господствуют в этой болотистой стране, и одна из них, известная только на славянском Востоке, есть так называемый колтун, или ковтун (plica polonica), в котором хотели видеть бич, специально свойственный полякам,—совершенно ошибочно, так как он свирепствует преимущественно в Белоруссии и в Гродненской губернии. Боплап в своем «Описании Украйны» говорит, что эта болезнь поражает только казаков.

Обширные Пинские болота скоро перейдут в область воспоминаний. Как доказали частные попытки осушки болот, предпринимавшиеся со второй половины текущего столетия, завоевание почвы для земледелия представлялось делом возможным, и потому в 1873 г. приступили к общему нивеллированию страны. Руководитель этих работ, генерал Жилинский, и его сотрудники убедились, что скат поверхности Минской губернии к Днепру никак не менее 3/10000, что совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить водам правильный сток. Уничтожая мельничные и рыболовные запруды, замедляющие течение вод, и прокапывая спускные каналы по естественной покатости почвы, можно будет без труда опорожнить все болота и превратить Минскую губернию, еще недавно одну из беднейших областей России, в одну из самых богатых, по плодородию почвы, земель Европы. Впрочем, значительная часть дела уже сделана, и при том за относительно ничтожную сумму, которая, без сомнения, будет в скором времени возвращена сторицей произведениями земледельческой промышленности. С 1873 по 1880 год было достаточно миллиона рублей, чтобы вырыть около 1.000 верст сточных каналов, которые превратили в луга болота и трясины и избавили леса от стоячих вод. Одна казенная лесная дача, простирающаяся на пространстве слишком 82.000 десятин, в которой до сих пор деревья сгнивали на месте, теперь может быть эксплоатируема с выгодой, благодаря каналам, соединяющим ее со сплавными реками; сельскохозяйственные произведения края ныне могут быть отправляемы или в бассейн Вислы, или в бассейн Немана по судоходным каналам, подступы в которым освобождены от стоячих вод. Течение рек, еще недавно неопределенное, мало-по-малу входит в правильное русло; дороги прокладываются в равнине, и селения перестали быть островными горками, поднимающимися среди болот. Вот физический переворот, чисто поверхностный, так как он получен просто посредством проведения водосточных каналов, вырываемых в почве до глубины нескольких аршин; но его результаты совершенно изменят вид страны, поверхность которой обнимает около восьми с половиной миллионов десятин, т. е. равняется шестой части Франции. О быстрых переменах, совершившихся недавно в местной географии, можно судить по уменьшению озера Князь или Жид, получившего такое название, как говорят, оттого, что в конце прошлого века какой-то князь-мизантроп удалился в эти пустынные места, где будто бы сказывался евреем, чтобы избежать всяких сношений с христианами. В эту эпоху деревушка Князь-Озеро стояла на берегу озера; но болотные растения, постепенно распространяясь, уменьшили с той поры на половину поверхность стоячих вод. Еще недавно площадь этого озерного бассейна равнялась почти 65 кв. верстам; насколько же уменьшилась она после осушительных работ, которыми осушено более 92.000 десятин вокруг озера?

Во всем Днепровском бассейне Припеть есть единственная большая река, долина которой еще не приняла окончательной формы: другие верхние притоки и самый Днепр имеют течение нормальное, так сказать, законченное. Истоки этой последней реки, самой знаменитой в истории из русских рек, находятся гораздо ближе к Финскому заливу, нежели к Черному морю, в области мало возвышенной, где зарождаются также притоки Западной Двины, Волги, Оки; водораздельные линии этой четверной покатости едва намечены. Заключенный в начале между бассейнами вод, спускающихся к Балтийскому и Каспийскому морям, Днепр получает мало притоков в верхней части своего течения, до Смоленска и Могилева; но вниз от Рогачева быстро следуют один за другим большие притоки: с правой, западной, стороны в него впадает Березина, которая прежде, как говорят, считалась главной рекой и название которой, если верить славистам, есть не что иное, как измененное древнее название Днепра—Борисфен (?); с левой, восточной, стороны вливается р. Сож; затем Днепр соединяется с Припетью, почти равной ему по массе вод и величине бассейна, который обнимает почти всю Минскую губернию, половину Волынской и даже часть Гродненской. Далее, Тетерев приносит свою дань Днепру; еще ниже в последний впадает Десна, или «Правая», названная так потому, что, если смотреть из Киева, она течет вправо от главной реки; Десна бежит извилистой линией по аллювиальной равнине, где она повсюду оставила следы своего прохода в виде кольцеобразных озер и потоков, образовавшихся во время наводнения. Здесь оканчивается верхняя ветвь Днепра, и река является уже вполне сформированной. Это—знаменитый Борисфен древних греков и римлян, Узон турок, Эски или «Старик» татар, Луозен и Лерене в итальянских описаниях берегов и пристаней Понта Эвксинского.

В некоторых частях своего верхнего течения Днепр, обрамленный с правой и с левой сторон высокими берегами, о которые ударяются его воды, имеет местами левый берег выше правого; но, по принятии в себя больших притоков, река, правильно передвигаясь в правую сторону, сообразно толчку, сообщаемому её жидкой массе вращательным движением земного шара, гложет и подтачивает преимущественно свой западный берег. Развертываясь в виде полукруговых излучин, которые выдаются попеременно то вправо, то влево, согласно закону соответствия речных извилин, Днепр, однако, направляет массу своих вод и, следовательно, свою размывающую силу в сторону правого берега: с этой-то стороны находятся крутые береговые утесы, возвышающиеся, средним числом, от 300 до 430 футов (90—130 метр.), и из которых одни еще омываются у самого основания струей течения, тогда как другие теперь покинуты рекой, которая, выточив их в форме амфитеатра, оставила только болота у их подошвы, чтобы опять вернуться когда-нибудь и продолжать свое дело разрушения. Восточный берег, целиком состоящий из наносов (аллювия), которые река оставила после себя, перемещая свое русло к западу, почти везде представляет низменную равнину, единственные возвышения которой—бывшие острова, постепенно повышаемые растительностью. Таким образом ложе, где прежде протекал Днепр, может быть утилизируемо теперь другими побочными реками, место слияния которых постепенно передвигалось по направлению к низовьям, по мере того как удалялась главная река. На северо-восток от Киева, Десна, которую можно сравнить с ребенком в кольчуге рыцаря, бежит в долине, которая прежде, вероятно, служила ложем Днепру и где еще можно узнать прежние высокие берега, покинутые водами. Ныне главная река, текущая верстах в 15 далее на западе, проходит у подножия изрытых оврагами утесов, с которых каждый год обваливаются каменные глыбы в эпоху половодья, или под ударом льдин во время ледохода. Высота правого берега, очевидно, была причиной того, что большая часть городов Днепровского бассейна основалась на крутом, западном берегу, и что главные пути сообщения проложены на той же стороне реки. Дороги, проведенные на левом берегу, впродолжении значительной части года обращаются почти в непроходимые болота. На притоках Днепра берега представляют тот же контраст: там также города и местечки по большей части выстроены на правом, возвышенном берегу.

Весеннее вскрытие реки редко бывает опасно. Благодаря меридиональному направлению Днепра, который течет с севера на юг, ледяной покров отделяется сначала в низовьях и уже растаивает или уносится к устью в то время, когда лед в верхних частях ложа разламывается, в свою очередь, и начинает свое плавание вниз по реке. Так, в Херсоне Днепр бывает покрыт ледяной корой средним числом только 80 или 85 дней в году, тогда как в Екатеринославле продолжительность периода замерзания составляет уже 89 дней, а в Киеве, где начинается среднее течение, она доходит до 96 дней. Однако иногда случается, что льды скопляются выше песчаных мелей или островков и совершенно запруживают реку: так, например, в 1865 году образовался настоящий ледяной мост против Кременчуга, настолько толстый и крепкий, что по нему могли переезжать обозы.

По форме своего речного разветвления, так же, как по свойству почвы, Днепр, между европейскими реками,—одна из тех рек, которые должны представлять наиболее значительные разности в объеме жидкой массы, наибольшие неправильности или уклонения от нормального режима вод. Почти все большие притоки сливаются с Днепром в средней части его течения и в небольшом расстоянии одни от других, так что их частные разливы, за исключением разлива Припети, которая несколько запаздывает в болотах, окаймляющих её берега, соединяются в один общий поток и одновременно заставляют главную реку выступить из берегов. Далее на юге, воды, струящиеся по поверхности трудно проницаемой почвы степей, тоже, с своей стороны, содействуют внезапному поднятию уровня Днепра. Эта река и ныне является в том виде, как ее создала природа: мы не встречаем на ней ни береговых плотин, ни бечевников; но прибрежные жители до известной степени могут радоваться тому, что она еще не обведена, как По, Луара, Рона, Миссисипи, плотинами, якобы «незатопляемыми», которые, однако, при необыкновенно высоких разливах, река прорывает в разных местах, и тогда поля, завоеванные на бывшем речном ложе, подвергаются наводнению. Средняя ширина Днепра—от 280 до 400 саж. (600—850 метр.), но во время высокой воды он разливается во многих местах верст на десять в ширину: тогда он имеет вид моря в движении; все острова, все песчаные мели, вокруг которых река делилась на частные потоки, исчезают под желтоватой водой; рукава мертвые, рукава живые, лужи, остающиеся обыкновенно после спада воды в прибрежных равнинах,—все соединяется в одну сплошную водную площадь, и воды, ненаходящие места в долине главной реки, уходят вправо и влево в долины притоков, которые также имеют свои болота, свои наносные мели, свои переплетающиеся сети речек, текущих и стоячих. Желательно, чтобы украинцы, наученные бедствиями, которые так часто случались на берегах больших рек во многих странах, съумели утилизировать аллювиальные земли долины Днепра, не подвергая прибрежные города большей опасности, чем та, какой они подвержены в настоящее время: чрезвычайный дебит реки, скорость течения, относительные размеры речного ложа при нормальном разливе и во время наводнений—все должно быть заранее принято в рассчет, чтобы избегнуть возможных катастроф. Опасность наводнений тем более велика, что, вследствие истребления лесов, изменения уровня воды в Днепре сделались гораздо неправильнее, чем были прежде; периоды маловодья стали продолжительнее, разливы выше и внезапнее.

Впрочем, низменные равнины, затопляемые широко разливающейся рекой, отличаются необычайным плодородием, и эти-то периодически покрываемые речным илом прибрежные поля и подали Геродоту повод прославлять Борисфен, как реку «самую полезную людям после Нила». Плодородие этих наводняемых низменностей зависит главным образом от частиц чернозема, приносимых Днепром из вышележащих местностей. Принося в своем иле эти частицы плодородной земли, взятые на северных берегах, Днепр приносит вместе с тем в область степей и растительность севера: береза, любимое дерево русских, ростет лесами и перелесками на берегах этой реки и на её аллювиальных островах, почти до самого лимана. Но на обширных пространствах эти затопленные прибрежные низменности, или плавни, которые могли бы прокармливать целые населения, не производят ныне ничего, кроме жесткой травы, дающей грубое сено, да камыша, который прибрежные жители приходят резать зимой, когда лед позволяет ходить по болотам, употребляя его как топливо и на постройки (крыши и изгородки); десятина хорошего камыша дает в настоящее время крестьянам столько же прибыли, как десятина лучшей пахатной земли. Плотно переплетающиеся, в виде войлочной ткани, корни камышей, постепенно разростаясь, образуют, наконец, род ковра, который вода подмывает снизу, вырывая лежащий на дне песок; иногда островки тростника совершенно отделяются от нижней почвы и плывут по воле течения, пока не остановятся на какой-нибудь отдаленной песчаной мели; в 1845 году один такой лес камышей, находившийся верстах в 7 ниже Кременчуга, переместился таким образом почти на 2 версты.

Казалось бы, Днепр, третья река Европы по массе своих вод, жизненная артерия района, населенного более чем тринадцатью миллионами жителей, должен быть одним из важнейших водных путей нашей части света. В самом деле, он проходит последовательно несколько поясов различных в отношении климата, земледелия, гражданственности; из области лесов он переходит в черноземную полосу, затем в область голых степей, соединяя таким образом населения, различающиеся между собой нравами и нуждающиеся в произведениях друг друга. И действительно, со времен древне-греческой колонизации Борисфен был одним из главных торговых путей, исключая тех эпох, когда истребительные войны останавливали всякое торговое движение; но важность этого естественного водного пути была во все времена значительно умаляема существованием порогов, которые прерывают во многих местах течение реки и сильно затрудняют судоходство. Выше Кременчуга и впадения большой реки Псёл, Днепр имеет уже более 65 фут. (20 метр.) падения на расстоянии 16 верст (17 кил.), и многие пункты этой наклонной плоскости очень опасны для прохода судов. Но собственно пороги, те знаменитые пороги, о которых говорят византийские и русские хроники и песни украинских казаков, начинаются ниже Екатеринослава, у поворота, который Днепр должен сделать, чтобы прорезать гранитное плоскогорье, или так называемую Каменную гряду. Ряды гранитных скал, образующие эти пороги, тянутся по большей части через всю реку, от одного берега до другого, и вода, текущая по этим каменным гребням, имеет в летнее время, средним числом, не более двух аршин (11/2 метр.) толщины. Общий наклон реки в области порогов, на протяжении около 70 верст (75 кил.), составляет около 105 фут. (32 метр.), но нигде нет водопада в настоящем смысле: самое сильное падение воды на порогах только немногим превышает 6 сантиметров на 1 метр (около 5 дюймов на 1 сажень). Там и сям показываются побочные каскады; главная масса потока, скатывающаяся длинными волнами, где едва виднеются полоски пены, также делится на второстепенные стремнины, которые следуют вдоль того или другого берега. Византийский император Константин Багрянородный упоминает только о семи порогах, Боплап в своей книге «Dеscription de l'Ukraine» описывает их тринадцать, а в наши дни местные лоцманы насчитывают их всего только девять; но эти девять порогов, также как меньшие, называемые заборами (ряды камней, пересекающие большую или меньшую часть русла), состоят из сотен и тысяч падений воды. Вид реки в местах пересечения ложа рядами гранитных скал беспрестанно меняется: за наклонными плоскостями, по которым вода стремительно скатывается бурным потоком, следуют обширные, подобные озерам, бассейны, где успокоившаяся волна медленно кружится; промеры дна в этих бассейнах обнаружили глубины до 14 слишком сажен (30 м.). Ширина также сильно изменяется: разделенная бесчисленными подводными камнями, река имеет почти 12/3 версты (1.730 м.) в ширину близ самых опасных порогов, тогда как у «Волчьего Горла», около конца порогов, берега сближаются до расстояния 75 саж. (160 м.).

Небольшие суда спускаются через пороги только весной во время половодья, которое продолжается, средним числом, восемь недель; бывают даже такие годы, когда судоходство оказывается совершенно невозможным и в период весеннего разлива; что же касается судов большего водоизмещения, то все они должны останавливаться в Екатеринославе выше порогов и в Александровске ниже порогов. Прибрежные деревни и в особенности местечко Лоцманская Каменка населены лодочниками и лоцманами, которые проводят суда и плоты в поворотах фарватера; но как бы ни было велико искусство, хладнокровие и опытность лоцманов, все-таки немалое число судов погибает в опасном переходе через пороги. Из сотен барок, спускающихся по Днепру, ни одна не возвращается назад вверх по реке: все они разбираются по прибытии на место назначения, в Херсоне или в каком-нибудь другом городе нижнего течения, и продаются как строевой лес: в этой-то форме местности верхнего бассейна обыкновенно и доставляют строевой лес прибрежным жителям низового Днепра; византийские писатели говорят, что кривичи применяли этот способ лесной торговли с самых первых времен русской истории. Уже более ста лет, как стараются улучшить проходы через Днепровские пороги при помощи взрыва подводных скал, устройства каналов как среди самого русла, так и обходных; но все эти работы до сих пор пе принесли почти никакой пользы, и пароходы, поднимающиеся из Екатеринослава вверх по реке до Пинска на Припети, до Орши на верхнем Днепре, до Брянска на Десне, не могут еще переходить через пороги, отделяющие их от нижнего Днепра и Черного моря. Другие реки полуденной России, Южный Буг и Днестр, равно как их притоки, также имеют пороги, в месте пересечения ими гранитного пояса или Каменной гряды; один из малых притоков Буга (через р. Синюху) образует даже вертикальный водопад высотою около 5 сажен. Вообще нельзя не признать известной доли правды в замечании тех, которые утверждали, что реки степной полосы России гораздо более мешают, чем благоприятствуют сообщениям. Их пороги и заборы задерживают движения судоходства из внутренности страны к морю, тогда как их широкое течение, высокие, крутые скаты их долин, грани их берегов препятствуют сухопутному сообщению от востока к западу, или от запада к востоку, параллельно Черному морю. Все кочевые народы Азии, для которых степи служили естественной дорогой при движении в Европу, были задерживаемы реками; близ берегов этих рек и происходили те кровопролитные столкновения, которые обращали всю страну в обширную пустыню, в «Дикое Поле».

Ниже порогов Днепр, продолжая подтачивать основание утесов своего правого берега, поворачивает к западу, оставляя влево бывшее озеро, «Великий Луг» запорожцев, где разветвляются воды во время наводнений и которое теперь представляет болото, расстилающееся на необозримое пространство. Здесь именно и на других пунктах приморского Днепра ученые, истолковывая одно место у Геродота, хотели искать Геррус, древний рукав реки, который будто бы впадал в Азовское море; но до сих пор не отыскано никаких следов предполагаемого речного русла в области степей, которые возвышаются средним числом от 328 до 656 фут. (100—200 м.) над уровнем моря. Днепр не имеет дельты, а лишь блуждающие рукава, которые перемещаются в речном ложе, смотря по большему или меньшему обилию воды в период разлива, и которые изливаются в лиман, или залив солоноватой воды, составляющий уже часть Понта Эвксинского, хотя песчаный бар отделяет его на половину от открытого моря: в этом месте с большим трудом, при помощи землечерпательных машин, поддерживают судоходный фарватер для судов, имеющих значительное водоуглубление. Летом вода в лимане, который в эту пору питается главным образом морской волной, делается до такой степени соленой, что прибрежные жители не могут употреблять ее; то же самое бывает и во время бурь; но обыкновенно, и особенно весной, вода из залива употребляется для всех домашних надобностей, и скот пьет ее, повидимому, без всякого вреда для здоровья. Впрочем, Днепр—не единственный пресноводный поток, изливающийся в лиман. Последний принимает в себя, кроме того, Южный Буг (по-малороссийски Бог), имя которого, означающее «Бог», вероятно, обязано своим происхождением какому-нибудь забытому суеверию; это Гипанис древних греков. Остров Березань, который охраняет общий вход в лиман, куда впадают Днепр и Буг, имел в старину важное значение. По прибытии в лиман, русские торговые люди, спустившиеся вниз по реке, не отваживались тотчас же пускаться в открытое море на своих легких барках; утомленные продолжительным путешествием, они останавливались на этом островке, чтобы починить свои суда и приготовить их к морскому плаванию.

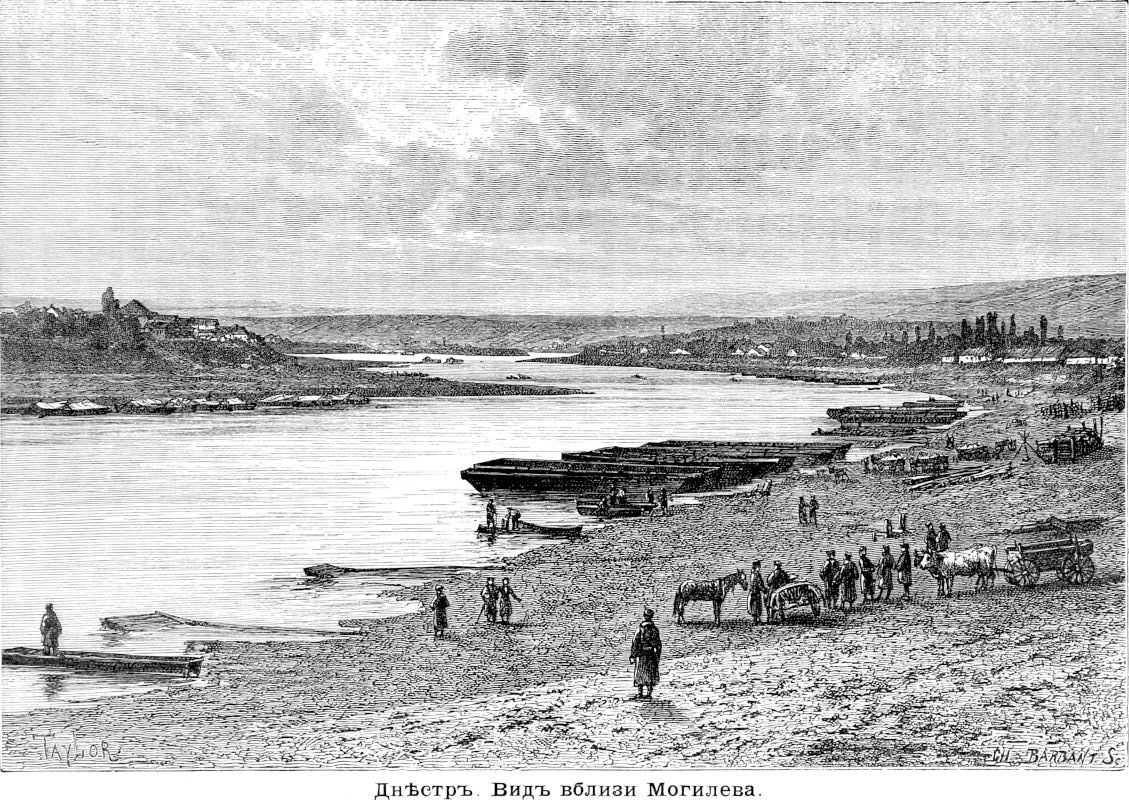

Днестр,—Тирас греков, Турла турок,—вообще говоря, может быть рассматриваем в среднем его течении как естественная этнографическая граница между русскими и румынами. Эта река во многих отношениях имеет сходство со своим могучим соседом, Днепром. Подобно последнему, она берет свое начало в области лесов, по выходе из которой протекает через полосу чернозема, затем через голые степи и изливается в лиман Черного моря; так же, как и Днепр, она постепенно перемещается к западу, подтачивая свой правый, высокий берег, и тоже прорезывает гранитные кряжи, образующие на ней пороги; но русло её, вообще говоря, гораздо глубже вырыто: оно почти везде очень узко и покрыто очень толстым слоем воды, как и ложе Прута, реки параллельной Днестру и представляющей как бы воспроизведение последнего в несколько уменьшенном размере. Разность высоты и объема жидкой массы между мелководьем и половодьем на Днестре еще значительнее, чем на Днепре: некоторые из весенних разливов первого, как, например, разливы 1829, 1842, 1845 годов, были дотого сильны, что невежественные прибрежные жители обвиняли галицийских австрияков, будто бы они спустили воды другой реки в ту, которая затопила их поля. Днестр развертывает некоторые части своей долины с замечательной грандиозностью линий, а многочисленные притоки, соединяясь с ним, как ветви со стволом дерева, придают ему вид развесистого дуба; но в целом Днестр—один из самых извилистых потоков земного шара: от устья Ягорлыка до моря расстояние по прямой линии всего только около 140 верст (147 кил.); с извилинами же протяжение реки в этой части её течения достигает 365 верст (390 кил.). Общая длина Днестра около 1.270 верст (1.350 кил.). Кроме того, речное русло постоянно удлинняется на счет солоноватого лимана, в который изливаются его воды. Старый рукав, который соединялся с лиманом у северной оконечности этого залива, давно уже засорился, и теперь воды реки изливаются через боковой рукав, который впадает в залив на восточном его берегу, угрожая отделить мало-по-малу от лимана северную бухту, называемую по-татарски Кара-Голь, что значит «Черное озеро». Песчаные осадки, приносимые рекой, не могут быть увлекаемы течением в море, потому что бар, отделяющий Днестр от Черного моря, очень близко подходит к поверхности воды: только маленькия барки могут переходить через этот порог, и все товары, приходящие из внутренности страны, должны быть перевозимы сухим путем в Одессу.

Между рыбами Днестра, Днепра, Дуная есть много таких, которые имеют совершенно специальный характер и составляют особенную фауну, свойственную почти исключительно этим бассейнам. Чтобы объяснить их происхождение, профессор Кесслер предполагает, что цепь Балканов некогда соединялась с Таврическими горами и таким образом ограничивала обширный пресноводный бассейн, куда изливались реки полуденной России. Из этих рыб днепровской фауны только две встречаются в других реках, именно верш или Aspro vulgaris в Роне и Acerina rossica в Дону.

Днестр, Буг, Днепр—единственные судоходные реки южной России между Дунаем и Доном: только иногда, начиная с половины апреля и в мае месяце, низовые притоки этих рек бывают настолько многоводны, что по ним можно сплавлять бревна, гнать плоты и даже отправлять барки. Не так было двадцать-три столетия назад, если правда, что во времена Геродота эта страна, хотя «чрезвычайно бедная лесом», была хорошо орошена, и что по ней протекали большие реки, «почти столь же многочисленные, как каналы в Египте». В наши дни степи южной России обеднели водами, высохли; даже если считать лиманы морского прибрежья, которые более не питаются текучими водами, мы находим в этой области лишь небольшое число речных русл. Геродот, сам посетивший этот край, не мог совершенно ошибаться относитильно географии страны; при том же, разве мы не видим следов этих древних, ныне высохших рек, о которых упоминает греческий историк? Между Дунаем и Днестром, между Днестром и Южным Бугом, речные долины следуют одна за другой все в одном направлении, оставаясь параллельными друг другу, но эти речные долины не доходят уже до самого моря: они обсохли всецело или отчасти, и боковые овраги, впадающие в них, наполняются водой только во время дождей.

Местное предание повсюду указывает на обеднение страны в отношении проточных вод. Существовавшие некогда озера испарили свою воду до последней капли, а солончаки постоянно увеличиваются, захватывая все более и более значительные пространства. Во многих местах жители говорят, что их колодцы постепенно иссякли, и что вода в них сделалась солоноватой: эти жители принуждены были забросить плодовые сады и огороды, прежде же они могли орошать их чистой водой, имевшейся у них в изобилии, и получали отличные урожаи. Река Тилигул, воды которой ныне теряются в лимане того же имени, не будучи в состоянии достигнуть моря, прежде приводила в движение колеса пятнадцати мельниц, больших и малых, выше города Ананьева, а в 1863 году из этих мельниц существовала уже только одна, да и та обыкновенно должна была бездействовать впродолжении части года. Самая река утратила правильное течение и теперь представляет лишь неопределенный поток. Еще в 1823 году Тилигул был изображен на одной военной карте как река, соединяющаяся с морем широким устьем; теперь в этом месте проходит, по возвышенному перешейку, почтовая дорога из Николаева в Одессу. Как объяснить эту увеличивающуюся соленость почвы степей? Истребление лесов на плоских возвышенностях, прибавляя обширные, оголенные пространства к безлесным пространствам низменных степей, не составляет ли, если не единственную, то по крайней мере главную причину уменьшения влажности и обсыхания равнин? Лишаясь деревьев, которые служили ей кровом, земля стала быстро терять, путем испарения, падающую из атмосферы дождевую и снеговую воду; источники, питавшие реки, иссякли, и текучия воды исчезли. Распашка полей, уничтожающая всякую растительность впродолжении части года, еще более усиливает испарение, выставляя оголенную почву действию солнечных лучей и иссушающих ветров. Как говорит одна местная пословица: «когда приходит человек, вода уходит». Дожди приносят в страну, средним числом, от 35 до 40 сантиметров воды (количество выпадающей впродолжении года дождевой воды составляет в Одессе 0,365 метр., в Николаеве 0,406 метр.); но так как эта вода не дает излишка, который бы стекал в море, то из этого следует, что вся она целиком поглощается тощей растительностью почвы и теряется путем испарения. Впрочем, это явление обеднения земли влажностью замечается на поясе гораздо более обширном, чем степи полуденной России, как о том свидетельствуют древние речные ложа Добруджи и Нижней Румынии, где теперь остались только лужи да маленькия озера. Точно также не подлежит сомнению, что и Передняя Азия сделалась более сухой, более бедной водами сравнительно с прежним временем.

В наши дни источники вовсе не встречаются на поверхности степей, соседних с Черным морем; только там и сям их заменили лужи, где стоит вода в дождливые месяцы и где ростут камыши да болотные травы. В других местах, известных в крае под именем падов, вода не скопляется в виде луж, но влажность почвы достаточна, чтобы постоянно поддерживать растительность, состоящую из густой травы; и когда летняя жара выжжет весь дерн равнин, эти низины, еще неспаленные солнцем, приятно ласкают взор зеленью своих лугов; колодцы, вырытые на глубине от 7 до 10 сажен в самых низких местах этих падов и приметные издалека своими вытянувшимися к небу «журавлями», дают горькую воду, негодную для людей, но которую может пить скот. Ближе к морю тоже встречается множество впадин почвы, где вода, находящаяся в глубинах, образует соляные налеты: кристаллы соли, смешанные с грязью, покрывают поверхность этих бывших луж и придают ей сероватый оттенок.

Таким образом, лишенные воды для себя и для скота, жители не могут селиться на возвышенной равнине степей: они по необходимости должны были строить свои деревни по берегам маленьких озер или прудов, часто совершенно высыхающих, в долинах, где еще просачивается хоть немного влаги и где дождевая вода скопляется в виде временных луж. Вот причина, почему селения в тех местах имеют такую странную форму; они представляют одну непрерывную улицу, которая тянется на несколько верст в длину, переменяя название через известные промежутки, там, где кончается одна деревня и начинается другая. Путешественник, едущий по степному плоскогорью, не видит этих деревень, пока не подъедет к краю крутого, голого обрыва террасы; тут он вдруг замечает внизу, на глубине от 12 до 25 сажен, дома, деревья и пашни, наполняющие род большего извилистого рва, который развертывается излучинами, как река. При проливных дождях, пересохшие речки возобновляют на-время свое течение и грозят снести деревни, построенные на дне оврагов. В этих случаях и самое плоскогорие быстро размывается водой, особенно в тех местах, где оно состоит из рыхлой земли. Овраги или, по местному названию, балки расширяются и разветвляются с той и другой стороны на второстепенные овраги, из которых землистые частицы уносятся дождевыми потоками далеко на берега рек или на берега лиманов. Таким образом, дожди постепенно сносят с поверхности слой почвы толщиною от 30 до 65 футов; миллионы кубических аршин земли уносятся каждый год, и не делается ни малейшего усилия, чтобы остановить дело разрушения. Случалось, что ливни, продолжающиеся всего какой-нибудь час, совершенно разрушали дороги на пространстве нескольких сот сажен. На западной стороне Днепра, в области гранитных формаций, медленный процесс размывания почвы дождевыми водами также имел следствием образование оврагов, в которых тоже приютились селения; но там овраги обрывистее, не так широки и не так глубоко, врезываются в почву, как на восточной стороне.

Из всех лиманов, которые принимают в себя воды, стекающие из внутренности страны, и которые сами суть не что иное, как древние овраги, вырытые текучими водами, на что указывает их удлиненная и извилистая форма, только два, между Днестром и Дунаем, сохранили постоянное сообщение с морем, именно: Березанский, в небольшом расстоянии к западу от Очакова, и Днепровский. С начала нынешнего столетия протоки, или гирла («гирло»—то же самое слово, что и «горло» у великоруссов) многих других заливов замкнулись. Озеро Тилигул, которое уже в семнадцатом столетии было отделено от моря, впоследствии опять сделалось заливом; еще в 1823 году оно было соединено с морем широким устьем, через которое должны были построить мост для почтовой дороги. Точно также два лимана Аджалинские имели протоки, через которые морская вода входила и выходила попеременно, смотря по направлению атмосферных течений. Наконец, хотя лиман Хаджи-Бей, бывший порт литовцев на Черном море, остававшийся еще открытым в конце восемнадцатого столетия, совершенно отделился от одесского рейда в 1823 году, однако и после того два небольшие озера, лежащие на береговом песчаном поясе или пересыпи, еще сообщались свободно с морскими водами. На юго-западе плоский берег, длиною около 50 верст, ограничивающий соляные озера: Бурнас, Алибей, Чаганы, Кундук, прорывается водами только в одном пункте, положение которого меняется, смотря по обилию дождей и силе ветров.

Работы человека способствовали укреплению некоторой части этих естественных плотин и замыканию протоков или гирл, в особенности сооружение каменного вала для защиты шоссе из Николаева в Одессу от морских волн; но напор внутренних вод нигде не восстановил прежних каналов сообщения. Некоторые ученые полагали, что образование этих преград происходит вследствие общего поднятия морского берега; однако, в виду отсутствия точных измерений на каких-либо определенных пунктах прибрежья, было бы бесполезно вдаваться в разбор этой гипотезы, ибо если пресные воды не имеют более силы открыть себе дорогу к морю, то морские волны легко могли воздвигнуть береговой кордон, который ветры впоследствии постепенно подняли, наносом песку, до высоты сажени и даже двух сажен. Там и сям возвышаются дюны или, по-местному, кучугуры, которые морской ветер передвигает с места на место, а иногда гонит даже на возделанные земли, если жители не позаботились оградить растительность от нашествия этих песчаных бугров и если скоту дозволяется свободно бродить по ним.

После засух, поверхность воды в замкнутых бассейнах лиманов бывает ниже уровня Черного моря: тогда они представляют «мертвые моря» в миниатюре. Весной уровень их поднимается, и соленость уменьшается, по причине прилива пресных вод; но во многих отношениях эти заливы все еще походят на море, от которого они недавно отделились. Ночью воды их светятся у берегов фосфорическим блеском; красные солянки (Salsola) и другие солончатые растения растут на окружающих мелях, а на выступивших из-под воды берегах жители собирают соль. Лиман Кундук, на Бессарабском берегу, между устьями Дуная и Днестра, дает каждый год значительное количество соли; в 1826 году, который считается одним из наиболее благоприятных, на трех главных лиманах Бессарабии было добыто 96.000 тонн (600.000 пуд.) соли. Но на западе другие лиманы: Катлабух, Ялпух, Кагул, которые прежде тоже были морскими заливами, давно уже перестали быть солеными бассейнами: вода в них сделалась совершенно пресной. Происхождение этих пресноводных лиманов объясняется тем, что они уже целые тысячелетия отделены от моря постоянно накоплявшимися наносами Дуная, и в этот длинный период могли избавиться мало-по-малу от всех своих соляных частиц; тем не менее, и эти бассейны представляют отрывки моря, так сказать, вкрапленные в земли континента, как насекомые вкраплены в куски окаменелой смолы, называемой янтарем. Лиманы, как соленые, так и пресноводные, принадлежат к одной и той же формации в новейшей геологической истории. И те, и другие равно были заперты двойным «валом Траяна», воздвигнутым римлянами к северу от дельты Дуная.

Некоторые из прибрежных бассейнов соленой воды, как говорят, были прежде настолько глубоки, что по ним могли плавать даже линейные корабли; да и самое название «лиман», означающее по-татарски «гавань», повидимому, указывает на то, что эти бассейны еще в эпоху довольно близкую к нам служили местом убежища судам. В конце восемнадцатого столетия лиман Тилигул имел в некоторых местах от 8 до 9 сажен глубины. Но легко понять, что эти прибрежные озера или лагуны, отделенные от моря и постоянно получающие землистые частицы, которые приносятся ветром и течением впадающих в них ручьев, неизбежно должны в конце-концов обмелеть и засориться. И, действительно, между лиманами Тилигульским и Березанским можно видеть один из этих бывших заливов, из которого вода уже совершенно исчезла: теперь это не более, как солончак, откуда и произошло его татарское название Тузла. Рыбы не могут жить в лиманах по причине частых изменений в степени солености и температуре вод; но там находят кольчатых и кое-каких ракообразных животных, даже некоторые особенные, исключительно им свойственные виды, описанные Нордманом и Мильн-Эдвардсом. Берега этих озер очень нездоровы осенью, так что иногда жители целой деревни заболевают под влиянием ветра, приносящего миазмы; но в других местах грязи лиманов, испещренные бесчисленными водорослями, которые распространяют приятный запах, напоминающий запах фиалок, очень рекомендуются для лечения некоторых болезней: пациенты погружаются в них в те часы, когда эта тина разогрета летним солнцем. Чтобы довести эти целебные грязи до возможно высокой температуры, их защищают от ветра стеклянными стенами, через которые проходят солнечные лучи: в этих клетках грязь достигает иногда 35 и даже 38 градусов стоградусного термометра.

Морские берега южной России отличаются замечательной правильностью очертаний. Степь оканчивается на Черном море крутым, обрывистым скатом, окаймленным узким плоским берегом; эти крутизны соединяются одна с другой, при выходе лиманов, косами прямыми или слегка изогнутыми, форма которых указывает точным образом силу волн морской зыби и направление береговых течений. В особенности на юге Днепровского лимана плоские берега развертываются линиями изумительной правильности. От Кинбурнской косы до Длинного острова морской берег, продолжаясь от северо-запада к юго-востоку, оканчивает твердую землю полуострова вогнутой кривой, тогда как напротив, по другую сторону мелководного залива, выступает, в форме крючка удочки, внешний берег Тендерской косы, возвышающейся над поверхностью морских вод на протяжении около 125 верст, от Перекопского залива до Одесского. Рассматривая на карте очертание этих песчаных берегов, воздвигнутых мало-помалу прибоем волн, видишь, так сказать, самое течение, которое следует вдоль берегового пояса суши от востока к западу, затем поворачивает на север и загибается в виде боковой струи, чтобы после того снова продолжать свое движение по направлению к западу и далее к юго-западу до устьев Дуная и к Босфору. Эта Тендерская коса, которая образует как бы двойной берег континента, была по преимуществу «Ахилловым ристалищем»: там, как на всех естественных береговых плотинах такого же образования, греческие мореходы нередко воображали себе героя, скачущего в колеснице, запряженной быстроногими конями и обрызганного пеной морских волн. По берегам своего залива, или лимана, Борисфен принадлежал уже к эллинскому миру, слишком за десять столетий до той эпохи, когда область его истоков вышла из мрака неизвестности. В эпические времена беспрестанных войн между казаками и турками эти берега были свидетелями многих ожесточенных битв. Там, близ острова Тендра, останавливались запорожцы, на возвратном пути из своих морских экспедиций; то была первая русская почва, на которую ступали освобожденные из неволи пленники; но там же, по близости, поджидали казаков мусульманские галеры: боевые схватки происходили на мелких водах залива, волна окрашивалась человеческой кровью, и пена проводила красные полосы на желтом песке.