VII. Верхний Днепр, бассейн Припети

Белоруссия, Полесье, Волынь

Почти вся страна, где соединяются первые притоки Днепра, населена теперь белоруссами, потомками древних кривичей смоленских и дреговичей, или «жителей трясин». Они занимают почти все пространство, заключенное между реками Сож на востоке и Припеть на юго-западе, и населяют, кроме того, область водораздельных возвышенностей на севере и западе, с верхними долинами Немана и Западной Двины. Территория их обнимает около 242.000 квадр. верст (275 т. кв. кил.), то-есть поверхность более значительную, чем половина Франции; но это пространство еще слабо населено: белоруссов насчитывается всего только около 3.600.000 душ.

Прозвище «белые», которое, впрочем, было применяемо также к жителям Московского государства, в смысле «свободных», в эпоху, когда они освободились от монгольского ига, принадлежит специально верхнеднепровским русским только с конца четырнадцатого столетия. Это наименование, которое поляки употребляли для всех своих литовских владений, завоеванных у москвитян, было впоследствии понимаемо в смысле гораздо более ограниченном: Екатерина II дала название Белоруссии нынешним губерниям Витебской и Могилевской, которые достались России по первому разделу Польши, тогда как император Николай I уничтожил название «белорусских» губерний и запретил употреблять его. Лишенное ныне политического значения, это наименование имеет цену лишь с этнологической точки зрения. Белоруссы, отличаясь по языку как от поляков, так от малороссиян и великороссиян, представляют, однако, поразительные аналогии с теми и другими по нравам и языку; быть может, у них-то исследователи скорее всего найдут черты, которые позволят установить окончательно степени родства между различными народностями восточного славянства. Что касается эпитета «белые», который принадлежит им уже около пяти сот лет, то неизвестно, означало ли первоначально это наименование то, что нация, управляемая в то время государями литовской династии, стала свободна, «обелилась» от господства монголов, или, может быть, в нем нужно видеть намек на цвет их костюма. Эта последняя гипотеза, общепринятая, считается более вероятной на том основании, что так называемые «черноруссы», жители Черной Руси (области между верхней Припетью и Неманом, обнимающей восточные уезды нынешней Гродненской губернии и соседние Минской), которые составляют этнографический переход от малороссов к белоруссам, отличаются от последних именно темными цветами их одежды.

С первого взгляда казалось бы, что центральная часть страны, населенной ныне белоруссами, должна была получить огромную важность в истории континента. В самом деле, здесь, между верхними притоками Немана и верхними притоками Днепра, проходит кратчайшая дорога между морями Черным и Балтийским: нужно было бы ожидать, что большая торговая дорога пересечет в этом месте пути странствования народов, переселявшихся с востока на запад, или шедших в обратном направлении. Но эта область, столь привилегированная по своему географическому положению, была некогда защищена многочисленными болотами, озерами, наполовину затопленными лесами: в этой-то стране грязь была «пятой стихией», по выражению Наполеона I. Вероятно, Белая Русь в древности была совершенно необитаема: большие исторические пути проходили вправо и влево от этих болотистых, залитых водою земель, с одной стороны—через Ловать и Волхов, с другой—через Буг Западный и Южный, или через Днестр и Вислу. Этнографическая граница во многих местах обозначена болотами: там, где начинаются болотистые пространства, останавливаются поселения великоруссов и литовцев, чтобы уступить место земноводной народности—белоруссам; однако, малоруссы проникли далеко в глубь болот с южной стороны. Когда белоруссы поселились в болотистых пустынях Припети и Березины, они не имели перед собой других врагов, кроме самой природы, но эта борьба с природой была тяжела, и мы знаем, что она продолжается поныне.

Могильные курганы и укрепленные становища или городища, чрезвычайно многочисленны в Белоруссии, вдоль Днепра и на естественных путях перехода, ведущих к Балтийскому морю. В одном только Бобруйском уезде, Минской губернии, насчитали 3.931 древнюю могилу; а во всей губернии, их наберется до 15.000 и более 200 укрепленных становищ. Различные предметы, найденные при раскопках, свидетельствуют о древности этих могил, и даже утверждали—кажется, ошибочно—будто был открыт один памятник прохождения древних финикиян через эти места. На юго-запад от Смоленска, по направлению к Могилеву, возвышался каменный бугор, который местные крестьяне частию разрушили, извлекая камень для хозяйственных надобностей. Эта горка, сплошь состоящая из сложенных эрратических валунов, оканчивалась на верху камнем более значительных размеров, чем другие, на котором чересчур усердные археологи усмотрели финикийскую надпись в честь бога Ваала. Что касается туземцев, то они не забираются так далеко в глубь прошедших времен; по их словам, городища были еще обитаемы в семнадцатом столетии, и были покинуты только во время страшных войн между поляками и Москвою, которые опустошили тогда эту область.

К какой бы эпохе ни относилось сооружение могильных курганов и городищ Белоруссии, несомненно то, что большая часть этой страны была слишком мало доступна, чтобы могла быть обитаема в давния времена. Полагают, что славянская колонизация распространялась постепенно вверх по Днепру и его притокам, и географические имена подтверждают эту гипотезу. Можно проследить, в направлении с юга на север, следы славянских поселенцев по наименованиям рек, которые они должны были переходить, по именам деревень, которые были ими основаны. Так, они дали Десне название «Правой» (хотя эта река—левый приток Днепра), потому что она находилась по правую руку на пути их переселения; точно также некоторые реки, впадающие в Днепр с правой стороны, получили от них наименование Шуи или Шуйки, то-есть «Левой». Кроме того, в их стране встречается множество названий мест, как например: Залучье (т. е. местность за лукой реки), Заузье (за узким проходом), Заозерье (за озером), Забужье (за р. Бугом), Заплавье (за потоками), Заполок (за нагорьем), Заболотье (за болотами); названия эти также указывают направление, по которому совершалось колонизационное движение. Но в то же время белоруссы имеют слишком большое сходство со своими западными соседями, поляками, чтобы не существовало также колонизационного движения, направлявшагося с запада на восток: хроника Нестора даже сохранила нам предание об этом движении населения в бассейн верхнего Днепра; потоки колонизации должны были встречаться в этих необитаемых областях, за исключением, может быть, верхнего бассейна Западной Двины, где жили латышские племена. Между деревнями есть много таких, название которых доказывает, что они первоначально служили местопребыванием только одной семье: в огромном пространстве каждая группа могла выбрать себе для жительства особенный холм, особенную гряду эрратических камней, или островную скалу. При том ни одного финского имени, которых так много существует на востоке и на севере от Белоруссии, не встречается между названиями мест этого края. Из этого факта заключают, что белоруссы истинные «аборигены» страны, и это одна из причин, которые придают такой интерес нравам этого народа и его преданиям, сохранившимся до наших дней.

Следы культа вод еще многочисленны в белорусском крае; некоторые ключи до сих пор посещаются поклонниками, которые приходят просить у них здоровья, бросая копейки на дно родника. Деревья, особенно сосны и березы, все еще почитаются белоруссами; в честь их совершаются даже празднества, которыми руководит самая молодая из местных девушек. Щепки, оторванные от дерева громом, тщательно хранятся в жилищах, как талисманы; когда крестьяне переселяются из одного дома в другой, они всегда переносят на новый очаг головни со старого пепелища. Белоруссы не забывают своих покойников и справляют по ним поминки; они даже носят яства на могилки и на развалины разрушенных церквей. В то время, как держались языческие суеверия, еще неосвященные обрядами христианской церкви,—рутина земледелия, совершенно первобытного, не могла измениться. Хлеб, бросаемый в землю, родится средним числом не более сам-третей, и нельзя достаточно надивиться безропотной покорности судьбе, обнаруживаемой белорусским крестьянином; ему угрожает голод, и он, несмотря на то, зарывает в землю свои последние остатки пропитания, повторяя поговорку: «жди смерти, но сей свое зерно!», и заклиная бога холода (Мороз) какими-нибудь приношениями: «приходи, ешь, только не трогай наших хлебов». Употребляемый в Белоруссии способ молотьбы, вероятно, единственный в Европе: молодая девушка держит в одной руке пук сжатого хлеба, а другой выбивает колосья над выдолбленным бревном или колодой, потом подбирает зерно, рассыпавшееся по земле. Понятно, как часты должны быть неурожаи и голодовки, как велика должна быть бедность в этом крае! Белорусские хаты, которые по большей части сгруппированы не в деревни, а в маленькие поселки, почти всегда в таком же жалком, полуразвалившемся виде, так же невзрачны и лишены всяких украшений, как самые убогия избушки в лесах по берегам Белого моря; свиньи занимают в них почетное место, как в ирландских лачугах. Крестьяне отдают своих детей из-за одного только хлеба в услужение к шляхтичам или мелкопоместным землевладельцам. Истощенные крайней бедностью, ослабленные, сверх того, нездоровым климатом, белоруссы часто подверждены болезням; процент немощных весьма значителен между ними; они почти всегда стареются раньше времени; тем не менее тип их едва-ли не самый правильный из всех типов русского населения. Домашний скот их от плохого корма и ухода выродился, сделался слабосильным; исчисляют, что белорусская рабочая лошадь может везти не более 10 пудов. Видя общую бедность белоруссов, можно ли удивляться тому, что они имеют вялый и унылый вид, что они беспечны, скупы, негостеприимны?! Но в семье они очень нежны и ласковы; деспотизм отца проявляется у них в меньшей степени, чем в Великороссии. Песни белоруссов изобилуют выражениями нежности. В свадебных песнях, которые у белоруссов так же многочисленны, как и у их соседей, великороссиян и малороссиян, встречаются обрядовые формулы, доказывающие, что в старину брак совершался путем похищения или выкупа невесты, но теперь это не более как слова, давно утратившие смысл или в которых нужно видеть простую шутку. Ни в одной из белорусских свадебных песен невеста не испытывает страха великорусской девушки, отдаваемой государем-батюшкой и государыней матушкой чужому, о котором она никогда не думала; а когда произносят старинные формулы о плетке, переходящей из рук отца в руки мужа, белорусский свадебный хор отвечает насмешливой песней. Видно, что свободный выбор составляет довольно частое явление у белоруссов и что приданое, приносимое невестой, не играет большой роли у этих бедняков. «Не бери в жены ту, которая покрыта золотом, говорит хор,—бери ту, которая богата умом-разумом!» Народная поэзия белоруссов, еще очень мало изученная, как кажется, представляет в целом отличительные черты поэзии народа наивного, целомудренного, простосердечного, добродушного, но павшего материально, обездоленного: в период с четырнадцатого столетия по шестнадцатое он имел цветущие города, производившие обширную торговлю с Ригой и с другими балтийскими портами, и принимал значительное участие в реформационном движении. Белорусский народ видел на своем веку лучшие дни. Идеи независимости не чужды ему, если судить по выражениям враждебного чувства к панам, которые встречаются в его песнях; человек, всего более возбуждающий удивление белорусса,—это вольный казак. Оттого-то более трети белорусских песен заимствованы у малороссиян, и только небольшое число их перешло из Великороссии, с которою, однако, всего чаще бывал обмен колонизации.

Белоруссы долгое время были крепостными на землях крупных помещиков и, естественно, должны были усвоить пороки, которые всегда прививаются рабством. Польский феодализм давил их тяжелым гнетом, и на их территории бывали самые страшные резни и опустошения всякого рода; в эпоху войн семнадцатого столетия, казаки, москвитяне и русские проходили поочередно разрушителями по краю, выжигали каждый раз деревни и посевы, грабя и разоряя замки и монастыри. Это было время всеобщего разрушения, «руины»,—слово латинское, которое перешло в язык поляков и западных русских и которое теперь еще все повторяют с ужасом. Истребленные огнем селения скоро вновь отстраивались; но они—такия же убогия и неприглядные, какими были до пожаров; города, соединенные отныне один с другим удобными путями сообщения, обогащаемые торговлей и промышленностью, опять сделались многолюдными; на главных улицах их, в центральных кварталах, там и сям высятся, среди деревянных домиков, большие каменные здания; но большая часть старых замков и других обширных строений, которые служили коллегиями и академиями иезуитов и других манашеских орденов, остались в развалинах, украшая окружающую местность своими живописными обломками. Во время совершавшихся в ту эпоху политических и социальных перемен евреи успели сделаться единственными посредниками торгового обмена: можно сказать, что сошедшее с прежней дороги расшатанное общество снова пошло по жизненному пути при их посредстве и к их личной выгоде. Таков был, со времен «руины», капитальный факт истории Белоруссии. В течение нынешнего столетия большое число прежних польских землевладельцев было лишено их имений и заменено русскими помещиками; крепостная зависимость, барщина, уступила место вольному труду, с обязательством выкупа земель; но переворот в этом отношении далеко еще нельзя назвать полным. Крупная земельная собственность все еще более значительна в этом крае, чем во всех губерниях центральной России (средняя величина дворянских имений в Минской губернии 2.356, в Волынской 1.595, в Могилевской 1.142 десятины); помещики во всех западных губерниях владеют 63 процентами пахатных земель, тогда как тысячи семей хлебопашцев не получили земли, или получили участки слишком маленькие или слишком бесплодные для своего прокормления. Можно сказать, что в среднем выводе наделы, доставшиеся крестьянам, достаточны только для того, чтобы доставить им строго необходимое пропитание; деньги же, потребные для удовлетворения других их нужд, могут быть приобретаемы не иначе, как работой, плохо оплачиваемой, на землях помещиков. Евреи по-прежнему остаются услужливыми заимодавцами всех и каждого, господ и освобожденных крепостных, горожан и поселян, и уже во многих местностях вся земля перешла в их руки. Как граборы или землекопы, для рытья канав и для земляных работ на железных дорогах, белоруссы играют в России ту же роль, как ирландцы в Англии. Каждый год массы их покидают свой родной край и уходят в разные места России наниматься на тяжелый труд; никакой рабочий другой национальности не мог бы довольствоваться тем харчем и кровом, какие дают им подрядчики. Можно сказать, вместе с Некрасовым, что русские железные дороги обложены костями белоруссов.

Самый высокий город Днепровского бассейна—Вязьма, лежащая на высоте 835 футов, при реке того же имени, которая течет на северо-запад в Днепр, представляющий на этом месте еще незначительную реку. Этот старинный город, упоминаемый в летописях с первых времен русской истории, ныне лучший из уездных городов Смоленской губернии, производит деятельную торговлю, благодаря своему положению в месте соединения дорог; но он очень часто был также местом встречи для воюющих армий, и в 1812 г., вследствие происходившей здесь битвы между французами и русскими, почти весь город сделался жертвой пламени: из древних башен его уцелела только одна. Дорогобуж, на юго-западе, стоящий на излучине Днепра, имеет менее оживленный вид, нежели Вязьма; однако, и он ведет значительную торговлю земледельческими продуктами. Эти два города, принадлежащие еще к Великороссии, находятся уже почти на этнографической границе.

Смоленск, губернский город, занимает обширное пространство, на обоих берегах Днепра, в месте пересечения многих дорог и двух железнодорожных линий, идущих из Риги к Орлу и из Варшавы к Москве. Это—один из жизненных центров для торговли Империи и вместе с тем один из ея важнейших стратегических пунктов. Смоленск, один из древнейших городов русских (летопись Нестора упоминает о нем уже в девятом столетии, как о могущественном городе), был столицей кривичей и долгое время пользовался независимостью de facto, или, по крайней мере, зависел от Литвы только в силу феодального права; говорят, что в четырнадцатом столетии число жителей его доходило до 100.000,—и действительно, в старину это был очень многолюдный город, судя по тому, что однажды от чумы в нем погибло около 32.000 человек. Крепость такой первостепенной важности, стоявшая на рубеже между Московским царством и Литвой, не могла, конечно, избегнуть войн и осад (особенно памятна двадцатимесячная осада польским королем Сигизмундом в 1609—1611 гг.), и даже в нынешнем столетии Смоленск был испепелен в 1812 году, во время битвы 5 августа, открывшей «великой армии» дорогу к Москве. Однако, город и теперь сохранил еще многие остатки своих прежних укреплений.

Орша, первый сколько-нибудь значительный город, который мы встречаем на Днепре ниже Смоленска, построен при впадении р. Оршицы; это—последняя пристань пароходов, поднимающихся вверх по Днепру в период половодья; он ведет довольно значительную торговлю, благодаря своему положению на одном из больших колен реки, в месте, где отделяется к северу дорога, ведущая в Витебск и в бассейн Западной Двины. Ниже по Днепру находим г. Шклов, с пристанью, где выгружается почти весь хлебный товар, отправляемый вверх по этой реке. Однако, главным складочным местом для произведений этой страны служит Могилов-Губернский или Могилев-на-Днепре, главный город губернии того же имени. Гораздо менее древний, чем Смоленск, так как имя его упоминается в первый раз в четырнадцатом веке, этот город, построенный, без сомнения, около каких-нибудь древних могил, откуда и произошло его название, испытал много бед и напастей во время войн семнадцатого столетия, а 1661-й год ознаменован в его истории кровавой резней, своего рода «сицилийской вечерней», когда был истреблен весь московский гарнизон, состоявший из 7.000 человек; но в 1706 г. москвитяне, с помощью калмыков, отмстили за эту резню, совершенно разрушив город. В настоящее время Могилев превосходит соседний губернский город как числом жителей, так и размерами торговой и промышленной деятельности; правда, две трети его населения состоят из евреев. Главный местный промысел—кожевенное производство: более сотни кожевенных заводов, на которых заняты около тысячи рабочих, выделывают кожи, отправляемые преимущественно в Польшу и в нижне-днепровские города. Могилев славится также своим огородничеством и садоводством; переселившихся могилевских огородников можно встретить во многих городах России. На северо-востоке от Могилева, в Оршанском уезде, находится местечко Горки, прежде игравшее важную роль между русскими городами, благодаря существовавшему в нем сельско-хозяйственному институту, который в 1863 г. был переведен в Петербург, где из него образовался нынешний Лесной (прежде Земледельческий) институт. Ниже Могилева по течению Днепра встречаем Старый Быхов, прежде укрепленный город, который оспаривали друг у друга поляки, украинцы, великоруссы; далее следует Рогачев, окруженный многочисленными древними могилами. В этом последнем городе останавливается большая часть плотов леса, сплавляемых вниз по реке.

Березина, впадающая в Днепр верстах в ста ниже Рогачева и соединенная посредством Березинского канала с р. Уллой, притоком Западной Двины, заключает только три города в своем обширном бассейне, большую часть которого еще занимают леса и болота. Губернский город Минск, на р. Свислоч, притоке Березины, и в соседстве с озером, был первоначально построен на холме, откуда разростающийся город мало-по-малу спустился под гору. Он был главным местом одного из самых могущественных княжеств в земле кривичей; имя его часто упоминается в истории войн между поляками, литовцами, русскими и татарами; в одном из его кварталов и теперь живет более 500 татар, потомков татарских пленников, приведенных из Крыма. Минск—самая важная по торговле станция на железной дороге между Брестом и Смоленском, которая проходит также через уездный город Борисов, стоящий на Березине. Верстах в двадцати выше Борисова, у деревни Студянки, происходила, в ноябре 1812 года, гибельная переправа французов через Березину,—самый страшный эпизод злополучного отступления армии Наполеона от Москвы: много лет после того можно было видеть в тине, на берегах реки, обломки оружия и остатки фургонов. Бобруйск, крепость, на которую тогда опиралась русская армия, получила с той поры большую стратегическую важность, и французы тщетно пытались овладеть ею; в настоящее время это—одна из первоклассных крепостей России. Город, производящий обширную торговлю, расположен на «высоком», т. е. на правом берегу Березины, при впадении в нее Бобруйки, или «реки бобров»; почти вся его торговая деятельность сосредоточена в руках евреев, которые составляют половину его населения.

Ниже небольшого городка Речицы, река Сож, восточный приток, приносит Днепру излишния воды части губерний Могилевской, Смоленской, Черниговской. Рославль, на одном из верхних притоков реки Сож, ведет торговлю пенькой и хлебом; Мстиславль, при другой маленькой реке, впадающей в Сож, тоже отправляет в Ригу пеньку и муку, но он известен в особенности как бывший главный город княжества, обнимавшего почти всю восточную часть нынешней Могилевской губернии, и которое сохраняло отдельное существование даже после присоединения Литвы к Польше, с конца четырнадцатого до половины семнадцатого столетия. Чаусы, уездный город Могилевской губернии, находится, в том же бассейне, в соседстве с Могилевом; но лучший и самый важный из уездных городов этой губернии—Гомель, лежащий ниже всех притоков Сожи и составляющий один город со своим предместьем Белицей, построенным на левом берегу реки. Как пристань, Гомель уступает по торговой деятельности только губернскому городу. Вся земля, занимаемая Гомелем, и вся окрестная местность принадлежит одному русскому князю, который вместе с тем пользовался некоторыми значительными привилегиями феодального происхождения, между прочим, правом «пропинации», т. е. продажи водки; все питейные заведения принадлежали князю, владевшему в то же время большим сахарным заводом. В Гомеле же строятся самые большие суда, ходящие по Днепру.

Река Ипуть, впадающая в Сож близ Гомеля, орошает равнины, окружающие два уездные города Черниговской губернии, Мглин и Ново-Зыбков. Последний из этих городов был основан в начале восемнадцатого столетия бежавшими из Московского государства раскольниками, которые образовали также много других колоний, известных под общим именем «Стародубье», но получивших от самих же раскольников странное название «малороссийской Азии». Город Ветка, построенный на острове реки Сож, выше Гомеля, и находившийся в то время за польской границей, сделался главным центром одной из групп сектантов, отделившихся от первых колоний Стародубья, и недовольные нововведениями эмигрировали туда из Московского государства в большом числе. В 1735 году русское правительство выхлопотало у Польши дозволение ввести войска в веткинский повет, где и забрало около 40.000 старообрядцев, которые частию было отданы в солдаты, частию сосланы в Сибирь на поселение; в 1764 году второе московское нашествие окончилось захватом 20.000 других раскольников. Напротив того, стародубские выходцы, более покорные, сохранили некоторые привилегии в награду за услуги, оказанные против Карла XII и Мазепы. В настоящее время их насчитывается свыше 60.000 душ; в посаде Клинцы и его предместьи Ардове, лежащих на северо-востоке от Ново-Зыбкова, они имеют около 120 фабрик и заводов, преимущественно суконных, шерстяных, кожевенных; их странствующие торговцы (коробейники) ходят по всему югу России, пробираются даже в Бессарабию и за Дон, на Кавказ.

Пинск, который, без сомнения, сделается со временем важным городом, когда будут осушены болота по Припети, и теперь уже довольно многолюден, по крайней мере в период перевозки товаров по воде, так как он составляет центр транзитного судоходства, с одной стороны—с Припетью и Днепром, с другой—с Польшей и Германией, посредством Днепровско-Бугского канала, с Неманом и Балтийским морем,—посредством канала Огинского. Слуцк, древняя столица дреговичей или «жителей трясин», стоит на реке Случ, притоке Березины; он также ведет некоторую торговлю, благодаря евреям, которые составляют почти единственное население этого города и у которых почти все окрестные крестьяне в долгу. Город Туров, на Припети, ниже впадения в нее р. Случи, был прежде, для всей страны болот, тем же, чем в наши дни сделался Пинск. Мозырь, на нижнем течении Припети, тоже принадлежит к числу старинных городов края.

Реки Припеть и Ясельда образуют этнографическую границу между белорусским и малорусским населением. Почти все города Волыни находятся в бассейне Припети, на её южных притоках, но уже совершенно за пределами Белоруссии: они лежат среди малорусской территории. То же самое нужно сказать о древнем городе Владимире-Волынском, который построен на реке Луг, одном из притоков верхнего течения Южного Буга. Упоминаемый уже в летописи преподобного Нестора, Владимир-Волынский был одним из первых центров славянской державы, но впоследствии он был неоднократно разоряем,—сначала монголами, потом ногайскими татарами и казаками, так что в конце прошлого столетия он пришел в сильный упадок; в настоящее время он опять немного поднялся, и евреи, составляющие большую часть его населения, ведут с соседней Галицией деятельную торговлю, гораздо более деятельную, чем показывают таможенные реестры. Кременец, на юго-восток от Владимира-Волынского, расположенный в возвышенной долине, воды которой текут через реки Икву и Стырь в Припеть, походит на Владимир-Волынский по своей истории. Основание его также относится к первым временам истории страны, и живописные развалины его замка, возвышающиеся на вершине песчаниковой скалы с крутыми стенами, повествуют о многих военных событиях. Батый безуспешно осаждал его, но казаки овладели им в 1648 году, и с той поры он утратил всю свою важность; в нынешнем столетии, с 1805 по 1832 год, этот город был центром высшего образования в Западной Украйне, благодаря существовавшему в нем польскому лицею, который перевели после революции в Киев, где из него образовался нынешний университет св. Владимира. В настоящее время Кременец отличается только своей торговой деятельностью, в которой евреи также принимают большое участие. Город Дубно, лежащий ниже, на полуострове, который почти совершенно окружен течением р. Иквы, и при входе в живописное ущелье цепи холмов, почти сплошь населен сынами Израиля. Последние также очень многочисленны и в Луцке, построенном при реке Стырь, почти на полдороге из Владимира-Волынского в Кременец; этот прежде укрепленный город тоже был столицей могущественного княжества; в 1429 году здесь происходил конгресс государей восточной Европы, а в первой половине шестнадцатого столетия Луцк был одним из главных городов славянского Востока. Луцк остался в стороне от железной дороги из Бреста в Бердичев, которая прошла через другие менее важные города, каковы Ковель и Ровно. В Кременецком уезде находится старинный и знаменитый православный монастырь—Почаевская лавра, куда стекается множество богомольцев; в 1675 году монастырь этот выдержал турецкую осаду. Ныне Почаев служит складочным местом контрабандной торговли. В этом отношении он, однако, уступает Радзивилову—первоклассной таможне на австрийской границе, напротив галицийского города Броды.

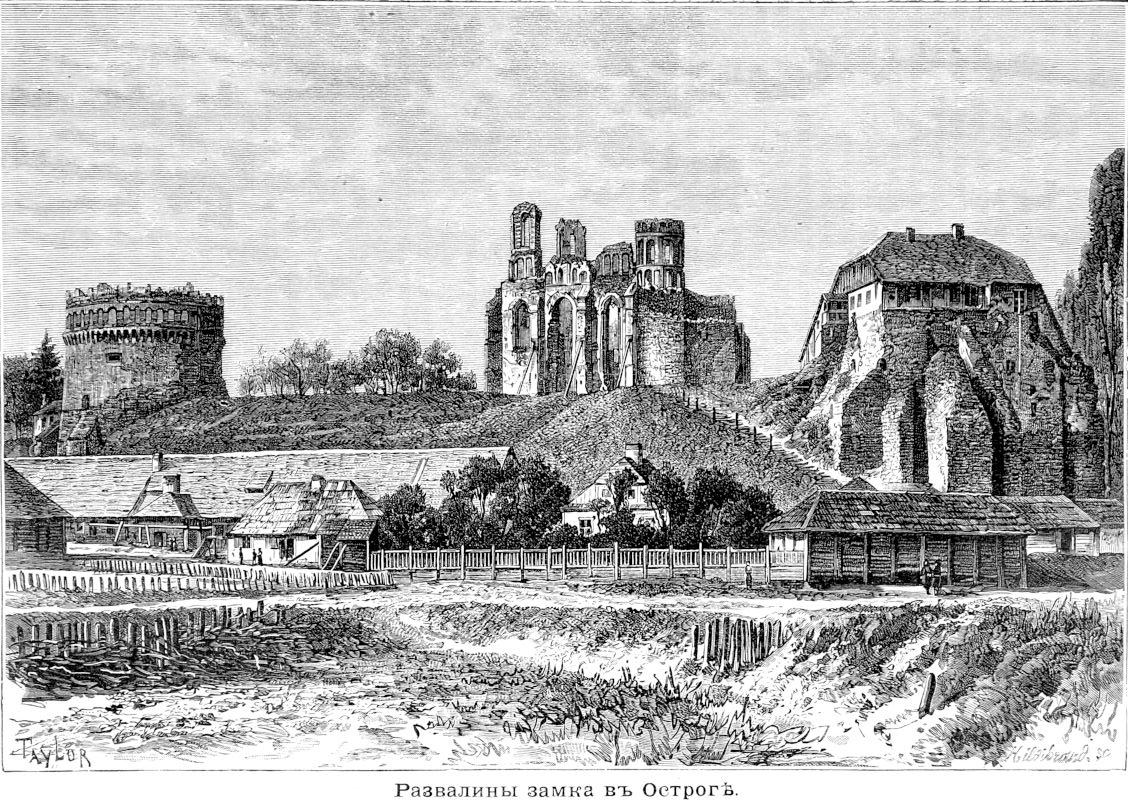

Два города, почти совершенно еврейские, Заславль и Острог, построены в верхней долине реки Горынь, которая соединяется с Припетью ниже Пинска. Подобно Владимиру-Волынскому, Луцку, Кремонцу, Острог—город исторический, бывший некогда столицей независимого княжества (Острожского) и имевший свои дни военной славы; кроме того, ему принадлежит честь быть одним из первых городов восточно-славянского мира, воспользовавшихся искусством книгопечатания; с 1581 г. здесь начали печатать первое полное издание Священного Писания на церковно-славянском языке. В ту эпоху Острог имел первую малороссийскую академию, которая впоследствии была заменена польской иезуитской коллегией. Многочисленные развалины и остатки крепкого замка доныне напоминают о былом величии Острога. Город Старо-Константинов, стоящий на р. Случ, в соседстве с австрийской границей, был основан в шестнадцатом столетии одним острожским князем, который и дал ему свое имя. Населенный почти исключительно евреями, этот город ведет довольно большую торговлю хлебом с Галицией и Одессой, лошадьми, баранами, свиньями—с Австрией и Пруссией; в то же время он служит складочным местом соли для соседних уездов.

Из волынских городов, кроме сейчас названных, к бассейну Припети принадлежат еще следующие два: Новоград-Волынский (в старину Звягель), на р. Случ, и Овруч, на р. Норыне. Оба эти города богаты болотной железной рудой и фарфоровой глиной, которые, впрочем, мало разработываются, и в обоих еврейский элемент превосходит численностью христианское население. Местность, где находятся эти два города, не принадлежит к исторической Волыни, хотя ныне она включена в состав Волынской губернии: это была Древлянская земля, сделавшаяся впоследствии частью Украйны, и границей которой служила река Случ. Деревня Икорость, при р. Уж, стоит на месте древнего Коростеня, или Искоростеня, столицы древлян, прославившейся в летописях убийством князя Игоря и жестоким мщением вдовы его, св. Ольги.

Значительнейшие города верхне-днепровского бассейна:

В Смоленской губернии (по переписи 1897 г.): Смоленск—45.564 жит.; Бельск—6.936; Вязьма—15.206; Гжатск—6.243; Дорогобуж—7.002; Рославль—17.431; Поречье—5.593 жителя.

В Могилевской губернии: Могилев (1897 г.)—43.106 жит.; Гомель (1897 г.)—41.231; Мстиславль—8.796; Орша—6.426; Старый Выхов—5.683; Горки—6.585; Быхов—6.797; Рогачев—8.080; Чаусы—5.888 жит.

В Минской губернии: Минск (1897 г.)—97.113 жит.; Бобруйск—34.820; Пинск—27.691; Слуцк—17.832; Борисов—18.707; Мозырь—9.869; Новогрудок—12.688; Речица—8.373 жителя.

В Черниговской губернии: Ново-Зыбков—15.122 жит.; Мелин—7.403 жит.

В Волынской губернии: Старо-Константинов—20.228 жит.; Луцк—15.217; Кременец—12.401; Новоград-Волынский—14.853; Дубно—8.688; Острог—17.229; Заславль—11.454; Ровно—8.930; Владимир-Волынский—8.541; Ковель—15.492; Овруч—9.273 жит.